|

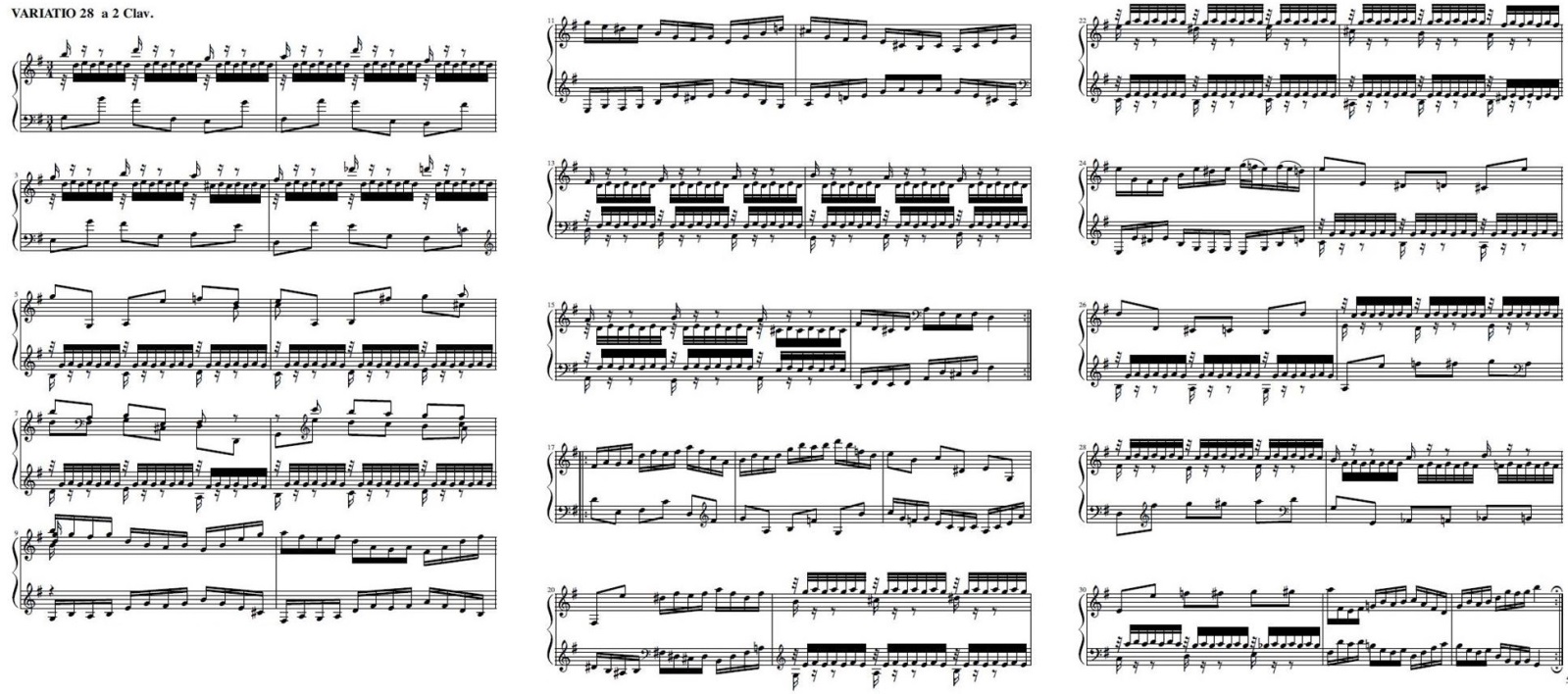

第12章 第10群(第28変奏〜第30変奏) 第10群が最後のグループです。 32分音符をスタッカートで、これに対して8分音符はレガートで弾かれると、歯切れのいいスタッカートと滑らかなレガートという両極端のキャラクターが同居することで生じる軋轢や葛藤は、まさにバロックの美学のあらわれであると思います。また、8分音符の連符で弾かれるリズムの刻みは、10度の跳躍で上がったり下がったりします。その連符の上の方の音符だけをつなげると一つの声部、また下の方の音符だけをつなげるともう一つの声部というように、ふたつの声部の対話として聴くこともできます。これは、上下が10度離れていることで、はじめて可能になるものです。これも、バロック的な仕掛けと言えると思います。 第27変奏から連続して第28変奏が始まります。切れ目がなく始まるのですが、ギアをシフトアップしたようにテンポが上がるので、それと分かります。トリルを、そのまま音符した細かく機械的な上下動がずっと続くのには、なかなか耐えられなくなってくると思います。そこで、グールドは勢いを大切にするかのように、細かい音符の動きを超高速で、機械的な正確さで弾いています。このトリルが続いている一方で、別の声部ではシンプルなフレーズが弾かれます。グールドは、たとえばトリルの中からメロディが浮かび上がってくるとか、トリルと別の声部を例えばメロディと伴奏といったように対照的に扱う、というような弾き方はしないで、トリルをひとつの声部の線として扱い、別の声部と並立させてポリフォニーとして対比させています。だから、トリル以外の声部について、ことさらに表情をつけたり、アクセントをつけたりすることもなく、機械的な正確さで弾き切っています。しかも、結果としてトリルに聴こえてきますが、その細かい音の粒が揃っていて、ひとつひとつの音の輪郭が明確で、それが高速で弾かれるから、その尖った音の細かい高速の刻みが、まるでヘヴィメタルやユーロビートのような前のめりにせきたてるようなノリを作り出しています。先へ先へと、つまりは曲の終わりに向けて聴き手の興味を強く引っ張っていくノリです。この変奏に次いで、切れ目なく第29変奏の鉈で断ち切るような入りに続いていくのです。 この細かい変奏に対する指まわりにおいては、シフもグールドに負けてはいません。しかし、グールドのように機械的な正確さに徹して走り抜けることはしません。シフは変奏のなかで、部分的に装飾的な変化を加えていくところに特徴がありますが、ここでも、例えば最初の4小節で右手がトリルの動きを続けている一方で、左手はバスで8分音符でオクターヴ上がって、下がる、また上がるという2音の動きを弾いていきます。このシフは、この2音ずつのフレーズをまるで互いに会話しているように、つまり、オクターブ上がる動きは、まるで問いかけるように、続く下がる動きは、その問いかけに答える。それは微妙にニュアンスを変えたり、アクセント後目にしたりなどして。そうすると、フレーズが微妙に伸び縮みして息づいているように聴こえてきます。グールドが無機的な正確さを押し通すのに対して、シフは、息吹を作り出しているのです。そうすると、トリルの動きのない中間のところなどは歌っているように聴こえてきます。 ペライアはトリルの動きと他方の声部の動きを弾き分けています。これだけ細かい音がたくさんあって錯綜しているような中で、声部を弾き分けるピアニストは強靭な腕を持っていてこそ、はじめて可能となるものなのでしょうが。トリルの動きはスタッカートで粒が揃って弾むように弾いているのに対して、左手のバスの方はオクターヴの跳躍を滑らかにひいて、ことさらに跳躍をめだたせないように弾いています。それによって一連のメロディとして、トリルの細かい動きの中からメロディが浮き上がってくるように感じられるのです。グールドやシフは純然たるトリルとはしないで、32分音符の動きとして弾いていて、個々の音の輪郭をハッキリさせているのに対して、ペライアはトリルに近い弾き方をしているように聴こえます。しかも、長いトリルとして弾いているところに、僅かに強弱をほどこして、その波がうねるようにし、そこに左手のくっきりとしたバスのシンプルなメロディがくっきりと浮き上がってくる。そして中間部のトリルが入らないところでは、くっきりとした二声の絡み合いがトリルのある部分の水平的な動きに対して、垂直的、つまり断ち切るリズムで対比を作り出しています。したがって、グールドのように駆け抜けるわけでもないし、シフのようにフレーズを息づかせるのでもなく、ペライアは変奏全体をストーリー的に抑揚をつけて弾いていると思います。 ケンプはペライアの行き方を、もっと柔らかくしたような感じです。しかし、技巧面で精一杯のところがあるようで、トリルを弾いているのは苦しくなってくるところがある。その代わりに、トリルの他方の声部の8分音符のシンプルなフレーズに抑揚をつけるようにして、微かな表情付けをしているところなどケンプならではの味わいがあります。8分音符のフレーズを両手で並行させるところなどは、他のピアニストのようにアクセントをつけて、トリルで続いてきた流れを断ち切るようなところがあったのに対して、ケンプは柔らかく弾いて、流れを止めません。そこで、変奏全体としてのメリハリは弱くなりますが、このフレーズが変奏曲の変奏テーマであったことを他のどのピアニストよりも、この変奏においては明らかに示していると思います。 テューレックは遅いテンポで、ポリフォニー構造を明確に示し、ひとつひとつの音をはっきりと聴かせます。ここでは、最初のところ、右手ではトリルには絶対に感じられないほどのゆっくりとした弾き方で、ひとつひとつの音をくっきりとさせて、最初に1音だけ高いところで鳴って、そこから跳躍して下の方で7連続符のトリルのような動きになるのですが、その二つの部分を切り離さないで、掛け合いのようにして、最初にアクセントがあって、続く音の動きについても上下動を繰り返すところで上に行くところと下に行くところを弾き分けています。そうなると、フレーズの中の情報量が盛りだくさんとなって、トリルとは聴けなくなります。他方、左手のバスの動きは、他のピアニストであれば、右手のトリルを背景に旋律として弾くことが多いのですが、テューレックは右手で弾いている部分がこれだけ独立して情報量の多いフレーズとなると、左手は、それを支えるバスの動きとなっています。つまり、旋律として流れるというよりも、2音のフレーズで、第1音にアクセントを置いたリズムの刻みとして上下動をしている。したがって、他のピアニストに比べて、アクセントの強いリズムで、テンポは遅いのですが、むしろリズミカルな変奏となっています。 第27変奏のしっとりとした内省的な演奏を引き継ぐかのような演奏。幻想曲のような夢見る雰囲気を感じさせる演奏です。テンポはテューレックのように極端に遅くするわけではないですが、他のピアニストに比べると明らかに遅い、しかも、ピアニッシモで、そっと弾いているので、終盤の難曲という行き方ではありません。最初に右手が高い音をそっと弾いて、それに応えるようにトリルが続くのですが、そこでディナースタインは柔らかくヴェールがかかったように残響させて弾いています。しかもピアニッシモで、左手は控えめにして、トリルのヴェールに包まれるような夢幻的な雰囲気となります。5小節目から両手を交錯させて左手でトリルを弾いて、右手で高音部で左手の弾いていたフレーズを弾くのですが、このときに8分音符のフレーズが隠れていた旋律として聴き手が気がつきます。まるでトリルのヴェールを透かして見るぼんやりとした映像のような柔らかでかすかなメロディとして聴こえてきます。それが、トリルが途切れて、両手で並列して、この2音のフレーズを弾くときに、初めてはっきりと聴き手の前に現われるのです。その時に、右手と左手では表情を弾き分けています。シューベルトの即興曲の細かい動きがあっても、しっとりとして夢見るような優しい雰囲気に包まれるような、それに近い感じがしてしまう演奏です。この変奏で、こんな弾き方があったのかと、ちょっとびっくりするほどの演奏ですが、ディナースタインらしいとも言える演奏です。 ・ピーター・ゼルキン(1994年録音) 第26変奏から細かい音が高速で動き回るようなものが続きますが、ゼルキンはその細かい音の動きを同じように弾いています。この変奏では、最も音が込み入っているようですが、訥々とひとつひとつの音を弾いているように聴こえます。しかし、この変奏では、この音の動きを、どちらかというと背景のようにして、バスの2音ごとのグルーピングされた動きを重心をおいて、とくに最初の10度跳躍するところなどは強いアクセントで強調されています。その2音のグループが表情を変えながら、上へ下へと跳躍を繰り返していく、それは、上行と下行との間で掛け合いをしているかのようです。その背後で32分音符の細かい音が高速で小さな上下動を繰り返すのを、わずかにクレシェンドさせてテンションを高めていく。まるで演劇の舞台を見ているような光景に映ります。 ・アンジェラ・ヒューイット ヒューイットは、最初は一回は右手の最も高い声部を前面に出していきます。小節の最初に右手が8分音符で1音だけ高い音を強調するようにして、それに細かな音の連続に続きます。このときのバスの動きは最初は目立ちません。その後、左手がバスから右手と同じ鍵盤に移りますが、右手による最も高い声部が浮かび上がって続けますが、だんだんと低い方の動きが聴こえてきて、並んでくるようになり、前半の繰り返しに移ると、全体の音をすこし弱め、低い音も並んで聴こえるように変わります。 後半に移ると、前半の繰り返しの響きが続いて、終わりのところでバスの声部が前面に出てきます。これが繰り返しになると、再び最も高い声部が前面に出てきて、最後は最も高い声部が前面に出て、一回目のときと違うメロディで終わります。 ・マルティン・シュタットフェルト 快速テンポで堅実に弾いていますが、この変奏では繰り返しをしていますが、とくに仕掛けはありません。 ・セルゲイ・シェプキン このユーモラスな変奏を、シェプキンは、繰り返しの際に1オクターヴ上げた高さで弾いています。その高い音が何とも可愛らしい印象になって、コーダの盛り上がりに入る直前で、こんなことをやっている。 ・イム・ドンヒョク ピアニッシモのかすかな靄が広がっていくように弾いているトリルの美しさに酔い痴れてしまう。そのトリルが左手に引き継がれると、低い音になりますがひとつひとつの音の粒立ちがハッキリして歯切れがよいトリルに変わります。そのトリルの響きの変化。それに伴い、トリルの他の声部の弾き方も変化しています。その後中間部のように両手で同じリズムで弾くところはたての線を揃えて和音が移ろうような響きで弾いて、両手でトリルを弾くところは、違うタッチで弾いて微妙な響きを作っています。それは、後半の部分も同じで、この変奏は、トリルの響きが一つの空間を造ってしまって、その変化で空間の様相が一変してしまう、という演奏になっています。 ちょっと追いかけてみましょう。始まりに左手のバスが「ソ」からオクターヴ下の「ソ」に跳躍する印象的な始まりです。これに対抗するように和音のトゥッティの連打がつづきますが。右手と左手で、それぞれ和音を交互に連打するのですが、その間隔の短さによって、左手で弾かれる和音が続いて右手で弾かれる和音の前打音のように聴かれることになって、強いアクセントをさらに緊張を高め、響きの面で不協和音のように聴こえてきます。それが4回行われます。オクターヴの跳躍に対しては不協和音の連打という、アクの強いものどうしのぶつかり合いが火花を散らしているのです。このやり取りを3回繰り返した後の4小節目のところで、両手の掛け合いをするところ、右手の16分音符の3連符と左手の附点音符が重なると、拍の頭ではなく裏の拍にダイブしてくるように聴こえる、つまり裏拍から付点のリズムがアップテンポで入ってくる。このように、声部が重なることによって、単独に個々の声部だけを聴いていてはなかったものが、重なることによって新たな効果を生み出す、それがアグレッシヴなものとなってくる。それが常にないエキサイト、躁状態を作り出しています。 右手と左手が交互に弾いているのに、それと感じさせないのは凄い。しかし、冒頭のトゥッティの連続など交互に弾かなければ、これほどの速いテンポで隙間なく和音が連続して打鍵することはできないでしょう。それほどの凄まじいスピードで、稠密なほど音が詰まっている演奏です。この和音の連続も、同じように聴こえます。それは、それぞれの音があえて無機的にしてあって、均一に弾かれているためです。だから、これだけ連続して弾かれていても、強弱もタッチも一定でテンポの揺らぎもなく、コンピューターにセットされて音が出ているかのような演奏です。だからこそ畳み込むような演奏が進むにつれて迫力が増してくるのです。最初でいえば、はじまりはバスの音でアクセントがありますが、いつものグールドならここを強調して出会い頭の一発のインパクトで聴き手に強烈な印象を与えるのですが、ここでは抑え目にして、その後のトゥッティの連打との連続性を考慮しています。そして、トゥッティの連打ですが、それほどの強打はせずに抑制気味に打鍵しています。しかし、その打鍵が変奏を通して一定しているので、先へ進むにしたがって、たたみ掛けるように印象が高まっていく。一方16分音符のソロの部分についても右手と左手が交互に弾いているのが、まるで一本の線のように同質的に続く、実際、高音部と低音部を跳躍するように行ったり来たりするところなどは、そうとは気づかずにひとつのメロディのように聴いてしまう。それが。全体としてはトゥッティの部分が音の厚いオーケストラで16分音符のソロの部分がソリストでピアノコンチェルトのような、とくにヴィルトゥオーゾの派手な協奏曲のような印象となって、全変奏のコーダ直前のカデンツァのところのような聴かせ所という印象です。 第28変奏が終わると切れ目なく第29変奏に入ります。その最初の音、バスの音に強いアクセントをつけています。そこで、これから始めるという強い意思表示のようにも感じられて、そこから一気呵成にヴィルトゥオーソ性を発揮して、左右の手が交互に弾いているとは想像できないほど滑らかに、粒の揃った高速の音の動きを見せびらかすように弾いています。あまりに流麗に弾いてしまうので、とっかかりが摑めないほどです。そのときにバスのアクセントが時折強調されると、そこに耳が引っ張られる感じです。シフは、あくまでも最後の変奏である第30変奏へのつなぎとして、この第29変奏を位置付けているように思います。そこで、ここではテクニックを誇示しながらも、ここでは必要以上に聴き手の注意を惹くことはしないで、次の第30変奏に関心を導こうとしていると思います。 ペライアは左右の手が交互に弾くと、それぞれの音の出方が違いが、それは右手が弾いているときは左が休止しているので、両方の手のどちらか一方とか弾かないので、違う出方の音が入れ替わることによって、自然とリズムが生まれて、それを演奏のリズムとして活かしています。したがって、トゥッティの連打もグールドのように同質的に続かない代わりに、アクセントのあるリズムを生み、流れがスムーズでなく、ギャップを敢えて作っていて、聴き手はむしろ、そのリズムに同調してノッていく。これは、16分音符のソロの流れも同じように聴くことができます。また、両手で同時に弾かないので音の響きが混濁しないところをもっとも追求しているがペライアではないかと思います。グールドに比べて響きが軽く、薄く感じられますが、それだけすっきりとして抜けのいい音になっています。これだけ稠密に音が集まっているのに、ペライアの演奏は軽さがあるので、ギャラント風の遊び感覚を持っているように聴こえます。 第28変奏から一息いれて始めますが、他のピアニストに比べて脱力系というのか、派手に弾くことはしません。トゥッティ連打も強打することもなく、普通に弾いています。ペライアのように音を混濁させないようにすっきり弾くことはなく、和音の残響をある程度響かせています。それだから、両手で交互に弾くことのアラが見えなくなっているのかもしれません。それがトゥッティ以外のソロとなって弾くところでは、残響でごまかすことができなくなります。それが却って訥々とした感じを作り出しています。結果としてなのでしょうか、トゥッティのところは豊かに響く音の塊のようなのと、ソロのところは対して貧弱気味の音が頼りなげに訥々とメロディを紡いでいくようなのとで、好対照を作り出しています。ペライアがギャラント風の洗練されたあそびなら、ケンプは田舎風の素朴なあそびで、微笑ましくなるような印象を与える演奏になっていると思います。 いつも、ことさらに遅いテンポで弾くテューレックですが、ここでは他のピアニストに比べれば遅いテンポであることに変わりありませんが、この人としては、それほど遅いといえるテンポまで落としていません。この人の技術では、この速さが精一杯というところではないかと思います。演奏自体はグールドの演奏を遅くしたような演奏です。冷静なテューレックも、この長大な作品をここまで苦労して弾いてきて、ここで解放感を持ったのかもしれません。これまでの変奏と比べて細かいところへのこだわりが薄れているように思います。 ディナー・スタインはピアにスティックな華やかさには興味がないかのような、弱音基調のしっとりとした演奏で異彩を放っています。はじまりの和音によるトゥッティの連打を派手に打ち鳴らすことはせずに、抑え目に弾いています。豪快というより、しっとりとした感じになります。その代わりに連打される和音が変わっていく、とくに中音部が変わるところと変わらないところの違い、変わるところは移ろっていく微妙な移ろいを響きの違いとして、聴かせてくれます。これは、他のピアニストではダイナミックな迫力で押し切ってしまう影に隠れてしまって気が付かない場合がほとんどなので、ディナースタインの演奏でしか聴けないといっていいでしょう。まるで、ブラームス晩年のピアノ小品のように、何気ないような和音の連続で、表面上の変化は小さいが中音のところだけを微妙に変化させて、ひそやかな響きの移ろいをつくりだす、そこに内気なブラームスの内心の移ろいが反映されている。きわめて内省的な世界。それに似た響きを、ここでディナースタインは作り出しています。 ・ピーター・ゼルキン(1994年録音) この変奏でもゼルキンは訥々とひとつひとつの細かい音を弾いていく姿勢を崩しません。この一連の変奏では、柔らかくレガート気味というのではなくて、グールドのように尖がった鋭角的な音ではないのですが、ひとつひとつの音をしっかり弾く、少し角張った音で弾くようになっています。この変奏では和音の連打を、まるでジャズピアノのブロックコードのようにリズム的に弾きますが、ゼルキンは右手と左手で交互に和音が弾かれる、そのことによって和音が移る響きの変化を印象的に聴かせていると思います。とくに、3小節目のところで1箇所だけ3つの音の一つだけ違った音になるところがあって、その微妙な響きの変化でニュアンスがちょっと変わるのは、ブラームスの内省的な曲を聴いているような感じになってしまいました。躍動的な運動に満ちたこの変奏で、ゼルキンはちょっとした変化を内省的な表現として弾いているところがあります。両手が交互に弾いて、ひとつの音の流れのようになっている、この変奏で、ゼルキンは、この流れに幅のながい抑揚をつけていて、機械的な正確さで音を運動させている演奏とは一線を画しています。それによって、この変奏曲の終盤の各変奏は躍動的な性格のものが続きますが、そこに内心の声のようなものが滲み出てきて聴き手に語りかけようとする要素が、ゼルキンの演奏には感じられます。 ・アンジェラ・ヒューイット ヒューイットには珍しく、盛大にピアノを鳴らしています。はじめのところの交互に和音を弾くところ、続いて交互に3連音を弾くところは盛大に残響を響かせます。それが、繰り返しになると、音量を少し抑えめにするとともに残響させずデッドな響きにしてソリッドな印象に変えます。後半は、このソリッドな響きで始まり、繰り返しにうつると抑えめにしていた残響を、最初どではないですが、響かせ気味にして終わらせます。 ・マルティン・シュタットフェルト 快速テンポで堅実に弾いていますが、この変奏では繰り返しをしていません。 ・セルゲイ・シェプキン 和音の連打がずっと続くこの変奏を、シェプキンが弾くとプロコフィエフを想わせるような打楽器的な切れ味の鋭い演奏になって、バロックを通り越して20世紀の音楽になってしまっています。 ・イム・ドンヒョク 快速テンポで和音を連打する、しかも最後近くにさしかかってきて盛り上がってくるとなると、強打してくるピアニストも多いのですが、ドンヒュクは強打するには抑えて、いわば冷静に響きの美しさをコントロールして弾いています。入りのバスはアクセントをつけて強く弾いていますが、和音の連打は響きがちゃんと独立しているように、しかし、和音で響きの共鳴はしっかり聴かせてくれます。それに続く、左右の手が短いフレーズの受け渡しをして交互に弾いていくところはレガートをかけて一本の流れのように聴かせる。の二つの響きが変奏の中で入れ替わっているのですが、それに強弱や声部の絡み合いなどの変化が加わって、変化に富んだ演奏になっていると思います。 合唱音楽がそのまま鍵盤音楽になったような音楽で、通常はフーガの提示部ひとつにしろ、ディベルティメントやそれなりの橋渡し部分(ブリッジ)があるものなのに、クォドリベッドにはそういった前置きは一切ないといいます。だからある意味最も濃厚なフゲッタになっていて、書法上はストレッタでは決してないのに、ストレッタ以上の効果があるものになっている。だから、第29変奏を流れ的にうまく弾いたとしても、その流れに乗ってしまったら、大体失敗します。ここでまた突然、厳しい世界に戻る。 直前の第29変奏が盛り上がって終止形でしっかりと終わったところで、つまり、続けてではなくて、終止させたところで、この間に休止は挟みませんが、第30変奏を始めます。最初のバスの8分音符をしっかり打鍵してフォルテで入る上昇フレーズは最後の入場するファンファーレのように決然としていて、1小節分遅れて右手がおなじテーマを高音部で模倣して上昇して高まったところで4分音符を4度打鍵するのは、輝かしさがあって、ファンファーレの鐘をならすかのようです。とくに右手の高い声部を強調するように弾いていて、甲高いほどで、派手で輝かしい感じです。このまま一気に盛り上がってコーダ突入かと思ったら、グールドは変奏の前半部分を繰り返します。つまり、変奏の最初に戻りますが、さっきはファンファーレのようだったところを今度は静かに弾いています。同じフレーズが、しみじみと弾いている。まるで曲が終わってしまう別れを惜しむかのようです。この繰り返しも演奏が進むにつれてバスが強くなって少しずつ力強さをましていって後半に入ります。変奏の後半は、前半とは全く異なるフレーズで始まりますが、ここでは再びフォルテで力強く弾いています。このとき、後半の始まりは両手で高音部を弾いているので、輝かしい雰囲気です。細かい音符の動きは装飾的に聴こえます。グールドもそういう雰囲気で弾いていると思いますが、そのフレーズがひとわりおわると、後半の中間のところで左手がバスに戻り、前半のフレーズを呼び戻すように上昇フレーズを少しだけ弾きますが、ここでグールドはバスをフォルテッシモで強調しています。それは前半のフレーズが戻ってきたことを分からせることと、上昇が際立つので、コーダの盛り上がりという雰囲気を作り出します。これを機会に、演奏はテンションが一段階上がったようで、また、後半のフレーズにいったん戻りますが、最後の2小節で、バスは前半のフレーズ、右手は後半のフレーズと一緒に鳴って、最高潮に達します。 グールドは決然と、しかし最後という厳粛を感じさせるようなテンポ、それほど速くないテンポで弾いていますが、シフは、グールドに比べると速いテンポです。シフは速めのテンポで緊張感を出そうとしているのでしょうか。とくに前半部分の中間を過ぎると4つの声部の動きが複雑に絡み合ってくるので、速いテンポで突入すると高い緊張となってます。そして、この前半部分の繰り返しでは、今度は音を強めに、攻撃的にひきます。とくにフレーズの最初の音、バスの音のアクセントを強調しているので、なおさら強打している印象が強くなります。後半に移ると、前半と異質なフレーズを、緊張が沈潜するような静かな演奏に戻ります。そして、後半部分の繰り返しでは左手の動きを強調するようにひいていて、中間過ぎたところで前半フレーズに一時的に戻るところで、バスに移るので、左手の動きはいっそう際立って、あとは一気に駆け抜けるように終わりに向かいます。最後のバスの音をトリルのように流して、終わったということを引き立たせて変奏を終わります。グールドの盛り上がりに対して、シフは軽やかに駆け抜けるように終わるという感じです。 まさにコーダという演奏をしています。最初の左手の8分音符はデッドな響きでドスッと強い音で始まって、強いアクセントでスタートの輪郭をくっきりさせて、次の音からは残響をとって豊かに音を響かせて、とても派手で輝かしい空気を作っています。グールドの演奏と似ていますが、音の響きの豊かさ、輝かしさの点ではグールドを圧倒しています。最後の盛り上がりを作っています。さすがに、これみよがしの強打とか、装飾を加えることはしていませんが、前半も後半も繰り返しをしていますが、この繰り返しの始めのところで、いったん音を弱めていて、一本調子にならないようにメリハリをつけているようですが、それ以外も、繰り返しの際には、左手のリズムをこころもち附点気味にして、テンポは変わらなくても、聴いた感じが走っているようなリズムの感じを出しています。 直前の第29変奏をフォルテで決然と終わらせ後、ケンプはその盛り上がりを受けて最後に突入するかという期待に対して、見事な肩透かしをしてみせます。テンポはグールドと同じような、それほど速くないテンポで、しかし、グールドとは正反対に弱音で、静かに弾いています。しかし、しっかりとした弾き方で、テンポは決然として揺るがず、音はちいさいだけで、とくにニュアンスをつけたりする細工をまじえません。楽譜にあるトリルは省略しています。堅実なだけという、簡素な演奏ですが、ケンプが弾くと、どことなく味わいのあるように聴こえてしまうのが不思議です。まるで、長い道のりを、別れる前に、しばし立ちどまっているという雰囲気を感じてしまいます。変奏の最後のところで、少しだけテンポを落とし音を強めて、終わりという感じを出しています。とてもユニークな終わり方です。 テューレックは、ことさら最後だからどうこうということはなく、30番目の変奏というスタンスのように思えます。いつものように遅いテンポです。4つの声部をくっきりと明確に弾いています。厳正なほどです。ただ、後半の繰り返しの中間過ぎ、最後の最後のところで、音を落として、静かな雰囲気を一瞬作りました。今までの変奏ではなかったことで、これがテューレックらしい変奏の最後のやり方なのかもしれません。 直前の第29変奏のしっとりとした演奏の雰囲気を引き継いでいます。第29変奏もそうでしたが、ユニークな演奏です。始まりは静かに柔らかく入って、グールドの決然としたような鋭い尖がった音とは対照的な、柔らかい音で、終始弱音で落ち着いたテンポで弾いています。この変奏ではとくに右手の一番高い声部、言ってみればソプラノということでしょうか、を前面に押し出すようにして、ポリフォニーの範囲内ではありますが、各声部が独立して並んでいるというよりは、ソプラノが中心となって、他の声部がソプラノに絡んでくるというような扱いをしています。それは、ソプラノを前面に出すというだけでなくて、ソプラノで弾いているフレーズにニュアンスを込めて歌わせているので、耳によく聴こえてきます。弱音で静かに歌っているので、しっとりとした雰囲気で、長い旅路の別れを惜しんで、静かに思い出を噛みしめているといった雰囲気を作り出している。その旅というのは、シューベルトの歌曲集のような孤独な一人旅のような内省的なところのある、しかし、バッハはシューベルトのように感傷に陥ることはないのですが、繊細な感じのする終わり方という点でとてもユニークです。 ・ピーター・ゼルキン(1994年録音) 最後の変奏で厳かにゆっくりしたテンポではなくて、速めのテンポで素っ気ないほどです。ゼルキンという人は、最後を厳粛に盛り上げるとか、そういう構成でこの曲の演奏を設計することを考えてはいないのかもしれません。ですから、ことさら最後とかクォドリベッドとかいったことかあまり考えずに、変奏のひとつとして弾いているという感じです。そして、この変奏については、左手でタンタンタンタン〜タタタタタという前半のテーマの後半で聴こえてくるフレーズを印象的に弾いていることが目立ちます。例えば、最初にバスでテーマのような音型を提示して右手に引き継ぐときに、同時に左手が、このフレーズアクセントをつけて弾き始めます。ここでこのフレーズを聴くということは他のピアニストの演奏では経験することがありません。ゼルキンは、楽譜にかくれたフレーズを抜き出してきたのではないかと思います。変奏の後半でも、「あれ?こんなところにもあったのか」と思えるような意外なところで、このフレーズが顔を出します。それが短い変奏の中で頻繁なのです。それゆえに、この変奏は多彩な音型が現われるところが特徴的ですが、ゼルキンの演奏では、このフレーズを変奏させていく内容であるかのように聴こえてきます。したがって、他のピアニストの演奏では複雑な、この変奏がシンプルに聴こえます。 ・アンジェラ・ヒューイット たった16小節の中にいくつものメロディを沢山詰め込んだ凝縮したような複雑な変奏です。最初にバスで提示される「長いこと君に会わなかったね」の民謡のメロディを、最初は前面に出して弾いて、前半部分で、実に5度も登場しているので、この前半の演奏は、このメロディばかりが繰り返し聴こえてくるようになります。それが、この前半部分の繰り返しに移ると、今度は出だしのメロディの提示は同じですが、次いで右手が受け渡されると、最初のときには隠れていたメロディ、これは後半の最初に右手で弾かれる「キャベツとかぶらが私を追い出した」の民謡と同時に右手で弾かれるメロディですが、これがバスで対抗するように表われます。それが右手に引き継がれて歌うように弾かれます。それは、「長いこと君に会わなかったね」の民謡のメロディの3回目より一歩先んじているので、よく聴こえてくるのです。前半の最後で、このメロディと前半と後半の最後だけで使われる特別なメロディとが並立して弾かれます。 後半の一回目は、引き続いて、このメロディが浮き上がらせて弾いています。最も高い声部では別のメロディ、つまり「キャベツとかぶらが私を追い出した」の民謡のメロディがあるのですが、それを差し置いてです。しかも、浮き上がったメロディがバスに引き継がれるのを、はっきりと歌わせて弾いています。他のピアニストでは隠れてしまって聴くことのできない響きです。そして、後半の繰り返し、メロディの強調は同じようですが、高い声部のメロディも今度は聴こえてきます。しかし、最後は、最後だけに現われるメロディが前面にでます。前半も後半も繰り返しのときは、この最後だけのメロディが強調されます。まるでヒューイットは結びのメロディみたいに強調しているのかもしれません。 最後の和音は単純なト長調の主和音ですが、長く引き伸ばされます。この長いフェルマータ。これによって聴き手はグッと深いところへ引き込まれるような気がするのではないでしょうか。そして、沈黙の闇の中から、静かに静かに、最後のアリアが流れ出すのです。終始ピアニシモで、ゆったりと歌われます。これは単なるダ・カーポ・アリアではなくて、テンポも冒頭より遅くなっています。 かなり主観的なコメントになりますが、これはまぎれもなく静寂に向かう音楽といえるのではないでしょうか。静かさから、そっと始まった、この曲は、最後に静けさに戻って行く、そういう構造になっている。そういう演奏になっていると思います。 ・マルティン・シュタットフェルト 堅実に弾いていますが、繰り返しの際には、主なメロディに少し装飾を加えています。 ・セルゲイ・シェプキン 繰り返しでは装飾をたっぷり加えて、メロディが別物になったような印象で、多彩な、この変奏が、さらに多彩になって終わります。 ・イム・ドンヒョク ドンヒュクの弾くゴルトベルク変奏曲は、ポリフォニーの各声部が並び立っているという発想ではなくて、主部と伴奏というホモフォニーの発想が土台となっていて演奏が組み立てられているという感想は、他の変奏のところでも述べてきました。したがって、アンジェラ・ヒューイットのように、並び立っている各声部の中から、ある時はある声部を浮き上がらせてみたり、平等にあつかったりして、全体のニュアンスを変化させようということは、ほとんど見られませんでした。しかし、それゆえに、この第30変奏の後半ところで、そんな試みが目立ちました。前半は、「長いこと君に会わなかったね」のメロディが左手の低い音で始まって、右手が遅れて模倣していく、それに伴奏がついていく、というのが基本でした。その前半部分を繰り返しますが、その際に、「長いこと君に会わなかったね」のメロディの弾き方には変化をつけていますが、背後にあった他の声部が前面に出てくるということはありません。それが後半では、「きゃべつとかぶ」のメロディを右手のソプラノが丁寧に弾いて始まりますが、その後半部分の繰り返しの始まりでは、おなじところで、左手が前面に出てくると、そこに隠れていた「長いこと君に会わなかったね」の後半のメロディが低い音で静かに弾かれます。つまり、クォドリベッドと言われる第30変奏は、二つのメロディが実は併存しているけれど、前半は「長いこと君に会わなかったね」が、後半は「きゃべつとかぶ」がテーマとなって、最後のおわりのところで、二つのメロディが重ね合って終わるという弾き方をする場合が多かったと思います。しかし、このドンヒュクの演奏を聴くと、実は、子変奏を通して、ふたつのメロディは併存していること。それが目立たないようにかかれているので、きっと第30変奏がそう書かれているのだということを、このドンヒュクの変化は語っている。そういう演奏ではないかと思います。この最後にきて、ポリフォニー的な姿勢に思い至ったのでしょうか。 アリア 。 |