|

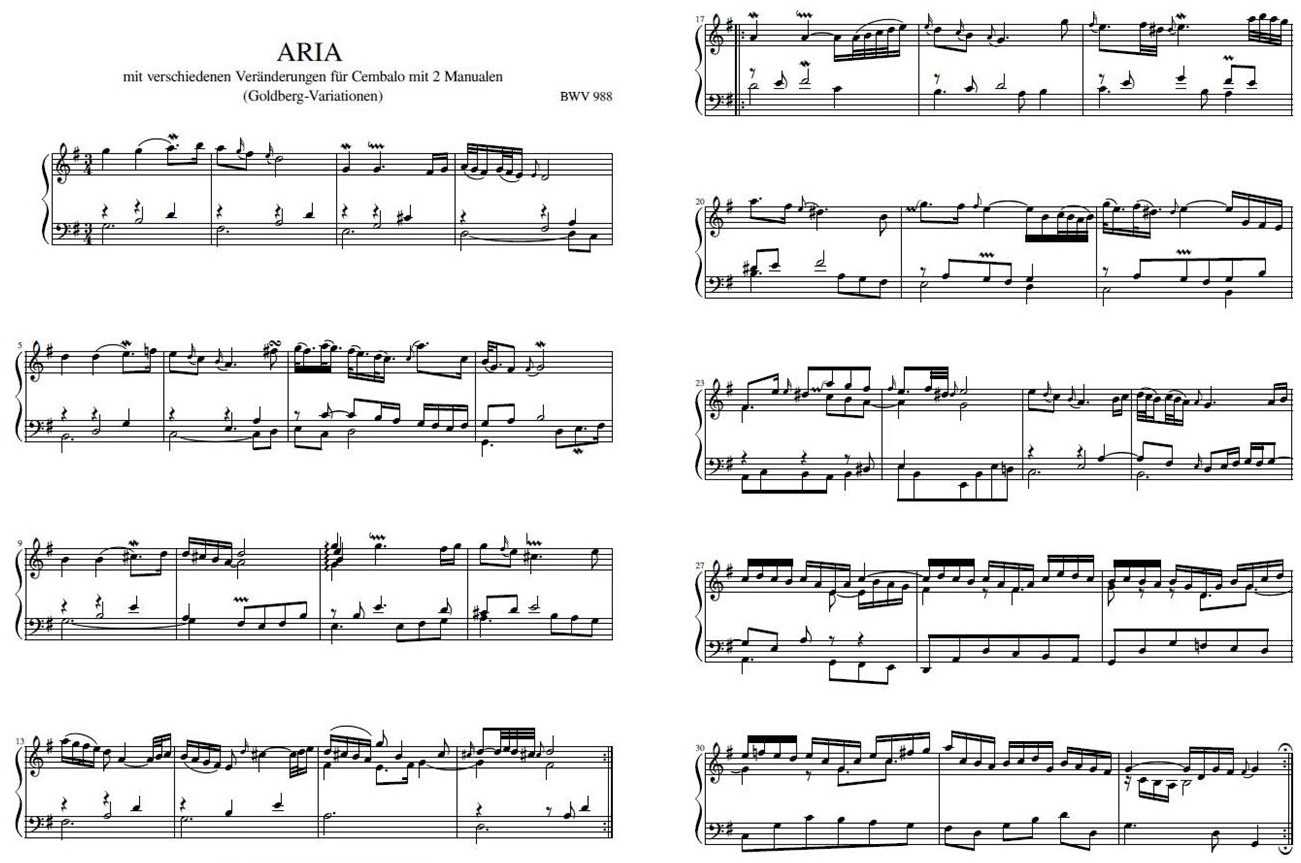

第2章 アリア  アリアは「フランス風サラバンド」ということで、そのサラバンドというのは舞曲の一種で、そのルーツはスペインやメキシコなど諸説あり定かではないそうです。この舞曲のテンポは各国で異なり、イタリアやスペインでは速いテンポで演奏されるのに対し、ドイツやフランスではゆっくりと演奏されるのが常であったといいます。 アリアは「フランス風サラバンド」ということで、そのサラバンドというのは舞曲の一種で、そのルーツはスペインやメキシコなど諸説あり定かではないそうです。この舞曲のテンポは各国で異なり、イタリアやスペインでは速いテンポで演奏されるのに対し、ドイツやフランスではゆっくりと演奏されるのが常であったといいます。で、このアリアが32小節でできていると聞いて、ピンときませんか。そうです、この変奏曲自体が30の変奏と最初と最後のアリアとで32の部分からできているということです。さらに、このアリアは繰り返しを持つ二部形式のサラバンド舞曲で、曲の前半と後半が16小節ずつに均等に分けられています。全体の32の部分は、16曲ずつ前半と後半に分けられ、後半の第16変奏はフランス風の序曲で華やかに始まるように、その境目は明確にされています。つまり、このアリアというのは、ゴルトベルク変奏曲そのものの構成が、そのままアリアの構成となっている、変奏曲全体のミニチュアのようなものです。また、このテーマを変奏していくわけですから、変奏することに適していることがもとめられているでしょう。つまり、このアリアのテーマは変奏曲をつくりあげるために最適の、端的にいうと都合のいい、ものでなくてはならず、その意図のなかでつくられたものと言えます。したがって、美しいメロディとか、感情移入できるような思い入れのあるメロディを繰り返し演奏したいといった意図ではないいうことです。もとより、変奏曲ですから、何をテーマとして変奏していくのか、ということを演奏家は聴き手に分からせることが必要です。しかも、このゴルトベルク変奏曲では全体の構成の部品として機能するようにつくられていることが明白なわけですから、このアリアのメロディだけを取り出して、ことさら印象的に演奏すると、後に続く変奏とバランスが取れなくなります。 このアリアを美しいメロディとか、慰められるとか評するむきもありますが、それは聴き手が結果として、そう感じたということでしかないだろうと思います。 このゴルトベルク変奏曲で変奏されるテーマは、このアリアのメロディとして最初に右手で弾かれるものではなくて、左手によるバスの動きで、次のように二つに分けられます。 ソ−ファ♯-ミ−レ-シ−ド−レ−ソ/ソ−ファ♯-ミ−ラ-ファ♯−ソ−ラ−レ 前半の始まりが「ソ」で、終わりはオクターヴ下の「ソ」。後半は最初の高さの「ソ」で、終わりは「レ」です。前半も後半も、共にはじめの三つの音は「ソ−ファ♯-ミ」と下降します。これがひとつのパターンです。四つ目から後の五つの音は、前半が「レ-シ−ド−レ−ソ」、後半が「ラ-ファ♯−ソ−ラ−レ」と、動きの形は同じです。前半と後半の違いは、三つ目の音から四つ目の音に動く幅の違いです。前半は「ミ−レ」と2度下がり、後半は「ミ-ラ」と4度上がります。それ以外は、動きとしては同じです。最初の音から四つ目の音の幅は、逆に、前半の「ソ(−ファ♯-ミ)−レ」と4度下がり、後半は「ソ(−ファ♯-ミ)−ラ」と2度上がります。4と2が入れ替わっています。この前半を二つに分割すると、前半の「ソ−ファ♯-ミ−レ」が何らかの提起、後半の「シ−ド−レ−ソ」がそれに対しての応答と捉えることができます。 後半16小節のバスの動きは次のようです。 レ−シ−ド−シ−ラ−シ−ミ/ド−シ−ラ−レ−シ−ド−レ−ソ 「シ−ラ−シ」と上がって「ミ」に下がるのは、前半8小節と動きとしては重なるところです。そして「ド−シ−ラ−レ−シ−ド−レ−ソ」は「ソ−ファ♯-ミ−ラ-ファ♯−ソ−ラ−レ」の平行移動で動きの形は同じです。これだけを見ると、構成は8+8小節の前半・後半で、後半の最初の8小節だけ、他の小節単位に対して変化しています。 前半の右手の部分のはじめの方は、上がっていく音型よりも下がっていく音型の方が音程は広く、「ソ−ラ−シ」と3度であるのに対して「ラーファ♯−レ」と5度です。また3〜4小節目も同じです。7小節目もラからドまで順々に下がって、次に伸び上がる印象を与えます。13小節目あたりから、「ラーソ−ファ♯−ミ−レ」と5度、レからラと4度下がる動きが何度か出てきます。その都度、わずかに揺れを取り戻すように、少し上がりはしても、下がる動きの方が激しい。それが、逆に後半には、もっと上に上がる力が強くなります。17小節目から先の8小節は、前半の8小節しコントラストがつくことになります。最後の8小節は、細かい16分音符が多くなって、少しざわついて終わります。 演奏者によっては、このアリアのテンポを快速に飛ばすように弾く人から、いまにもとまりそうなほど遅く演奏する人まで、様々ですが、それは、このメロディの美しさを際立たせようとか、感情を込めてそうなったというのではなく、この後に続く変奏との関係も含めて、この変奏曲全体をこう演奏するぞ、という演奏者の基本的な姿勢を、ここで示している、といった方が適切ではないかと思います。このあと、色々な演奏者のアリアについてのべていきますが、いきおい、全体の演奏の傾向も、そこに混じり込んでくることになると思います。

・グレン・グールド(1981年録音)

おそらく、クラシック音楽をほとんど聴いたことのない人で、他のピアニストに比べて、この録音のテンポが極端に遅いテンポであることは分かると思います。ゴルトベルク変奏曲の録音はたくさんありますが、これ以上テンポの遅い演奏はないと思います。ゆっくりなんてものではなく、今にも止まりそうなほどなのです。テンポにすると♩=31.1で、チェン・ピ・シェンの♩=59.4と比較すると約2倍の時間をかけているほどの遅さです。その理由の一つは、後の変奏とのテンポのバランスの構成です。変奏を3曲ずつのまとめとした場合、アリアに続く最初の3つの変奏、これを第1群とでも言いましょうか、アリアに続く第1変奏はそれほどテンポを変えないで、次の第2変奏もテンポをキープした上で、第3変奏に続きます。グールドは、このアリア-第1変奏-第2変奏-第3変奏と続ける際に、各変奏の間に休止を入れません。各変奏がつながっていて一貫したまとまりとするように演奏されています。そんな中で、大きくテンポを変えると不自然になってしまうのです。さらに、第3変奏は三声のカノンで、グールドのメカニックをもってしても快速スピードで弾き切ることは難しいのです。これは、1955年の旧録音と比べると分かり易いのですが、快速演奏の旧録音と比べて、アリア、第1変奏、第2変奏は倍近く演奏時間がかかるほど遅いのですが、第3変奏のテンポは新旧録音で違わないのです。旧録音では快速に進んで第3変奏でテンポが落ちるような感じだったのです。それを、グールドは一貫したまとまりを出したいが故に第3変奏のテンポに合わせて、その前のアリア、第1変奏、第2変奏のテンポを設定したと言えるのです。つまり、このアリア-第1変奏-第2変奏-第3変奏の部分で全体のテンポに対する姿勢が決まったということになるわけです。 さらに、アリアの演奏が遅く聴こえる理由として、アリアのテンポが機械的なほど一定で、拍子のアクセントを平板にしているので、推進力が感じられないようになっていることが上げられます。これは、最後のアリアの方でとくに顕著なのですが、アリアは4分の3拍子で書かれており、実際にほとんどのピアニストやチェンバリストが4分音符を単位拍とした3拍子で演奏しているのに、グールドは付点2分音符を1拍とした1拍子でアリアを奏でているのです。前者の場合、3拍子で強拍−弱拍−弱拍を骨格とする「緊張」と「弛緩」とが繰り返されるのですが、グールドのような拍子では、2拍目と3拍目の音が、それを聴く者の体内に凝縮された「緊張」を全くもたらすことがなくなって、ただ弛緩した間となってしまいます。そこで、ただでさえ遅い、このアリアが、尚更おそい印象を聴き手に与えるのです。 先ほどから、テンポの遅く感じられるということを、ことさら強調するように述べてきましたが、それでは、聴く側としては単にテンポののろいアリアを我慢して聴かなければならないということなのでしょうか。それでは、この遅いアリアの聴き所はどこにあるのか。その一つとして、このアリアの特徴としてテンポの遅さとともにずっと弱音で、最初から最後まで変わらないということです。実は、このグールドの演奏するテンポで刻まれる拍子の拍(ビート)はひとの深呼吸と同じようなサイクルなのです。それが緊張を溜めて発散するようなビート感を生まず、弛緩した間にようであれば、聴く者眠りに導くような効果を生むようなところがあります。そういうときに人は、リラックスするとともに静寂さをかんじるのです。しかも、聞こえるか聞こえないかのような弱音です。 この静寂さは、さらに、演奏がノンレガートで、しかもピアノのひとつひとつの音がスタッカートのように切れ切れであることから、そしてまた、このアリアの音の数が少ないこともあって、遅いテンポと相俟って、ピアノの音よりも、ピアノ音と音の間に、響きがない無音の状態がことさらに存在しているように感じられる。ありていにいえば、スカスカなのです。そこに、音のつながりをメロディとして主観的な感情を乗せるということとは無縁の、無機的な静けさを感じさせる。それは「無」といいたくなるようなものではあるのですが、それ以上に、そんな世界を一人でポツリポツリ弾いている姿を想像すると、言いようのない孤独を感じてしまうのです。それはまるでブラックホールのように、聴く者を吸い込んでしまうような、強い吸引力を持つのです。 そして、そのように吸い寄せられて、無限にも感じられるような間延びした数分間の後で、ガツーンと頭を殴られるように第1変奏が耳に飛び込んでくるのです。 ・ヴィルヘルム・ケンプ グレン・グールドでも、アンドラーシュ・シフても、他のピアニストの演奏するアリアを聴いた後で、このケンプの演奏するアリアを聴くと、冒頭のところでまったく違うメロディで、別の曲かと勘違いしてしまいそうです。楽譜の版が違うこともあるかもしれませんが、ケンプは、この冒頭で装飾音を取り払って弾いているらしいのです。そのことが、このアリアを軽快で、そもそもが「フランス風サラバンド」という舞曲であることを思い出させてくれます。ケンプのアリアの演奏はテンポが速めでさらっと流しているようです。 ケンプというピアニストには情緒的で下手だというステレオタイプのイメージを持たれることがあるようですが、とくにアリアのメロディを思い入れたっぷりに歌わせるようなことはしていません。上述のように軽快にさらっと流れるように演奏しています。しかし、ただ流れてしまうかというと、快速テンポでもグールドのように機械的なほどテンポをキープする弾丸のような演奏には絶対にならないのがケンプの特徴です。そこには、メロディ自体がまるで良き物のように細かいところで独特の陰影を生んでいるのです。弱音で流れているフレーズの途中でわき上がるように強くなってはっとしたり、逆に急に力が抜けて引き込まれたりと全く自在なのです。こうした対比の妙は、例えば左手が一音ごとにくっきりとリズミカルな一方で、右手が流れるように切れ目なく歌ったりするところにも表れます。もちろん右手と左手が逆転する場合もあります。バッハはポリフォニーの音楽ですから、その点を強調するグールドならば両方の手ともにくっきり弾き、左右の対比は聞く側が想像するものだと言っているように聞こえるのですが、ケンプは弾き手の側からそれを丁寧に見せてくれます。敢えて言えば、グールドが客観的であるとすれば、ケンプは主観的です(絶対論ではなくて、両者を比べると、相対的にそう感じられると言うことです。絶対論で言えば、グールドだって客観的とは言えないことはわきまえているつもりです)。いいか悪いかは別にして、グールドが無機的なほど機械的正確さを追求しているところでやわらかな抑揚がついているのです。例えば、いくつかの和音が組になっている場合、その一つひとつの表情が違うこともあります。まさに多種多様な表現です。さらに、強弱だけでなく、テンポも多様に伸縮します。一音単位のルバートではなく、一続きのフレーズを浮き上がらせるように遅らせることがあります。こういう表情は多分、ケンプ流と言うのだと思います。それは自由な感覚です。ケンプは、アリアからの変奏を進めていくと、さらに自由な感覚を発揮させていきます。しかし、それが行き過ぎて、衒いや奇矯さにおといることなく、味わいというぎりぎりの節度の中で繰り広げられているのは、この人のセンスの良さ(誠実さと言ってもいいかもしれません)であると思います。 おそらくケンプは、バッハのカバラのような数にこだわった複雑な構成を演奏に反映させようなどとは念頭にないと思います。ブラームスやベートーヴェンのピアノによる変奏曲作品を弾くのと変わらない態度で、このゴルトベルク変奏曲を弾いていると思います。 ・マレイ・ペライア

細かく言うと、ペライアは、一つのフレーズの中から後ろにかけてのリタルダンドをよく用いますが、これは次の主題に入る前にテンポを緩めるというのが代表的です。これによって、全体が流れるような流線型をイメージさせることになります。しかも、装飾のつけ方は変化の連鎖が絶妙で、例えば、軽いスタッカートを織り交ぜる自在さもありますが、これもスタッカートはついていながらもフレーズは流麗に続きます。そしてそれらスタッカートとレガートのバランスが大変良く練られています。練っているのか出て来るにまかせているのかといえば多分練っているのでしょうが、ジャズで言うならその自然さはスポンティニアス(自発的)です。一つのフレーズ全体で呼吸しながら自在に伸び縮みするように、聴き手には感じられるのです。 シフと比べると、音の揺れの面白さを目を輝かせて楽しんでいて、絶対音楽の純粋さが感じられるのがシフで、表題音楽とまでは行かないけれども音の物語の中に興奮を乗せてくるのがペライアの持ち味と言えます。この物語には、どこか哀しみの影が宿って、グールドのクールな孤独さとはまた違い、独特の内向的な美を持った感情世界をつくっていると思います。それがペライアの弾くゴルトベルク変奏曲の「うた」の特徴ではないかと思います。 ・アンドラーシュ・シフ ペライアに比べると、シフのピアノは一音一音が独立していて、連続して滑らかに流れる音ではなく、くっきりと粒立っている感じです。弱音ですらある程度の勢いをもってキーを押しているかのような感じです。実際に聴くと音の特徴が分かるのですが、ゴルトベルク変奏曲の旧録音もそうですが、この時期にデッカに録音したシフのピアノはエコーがかかったように残響がありすぎて音の輪郭がぼけてしまうところがありました。それで、グールドの81年版の翌年ころにリリースされた時期もあってか、グールドに比べて美しい音でしっとりとしたといったようなロマンチックなイメージを持たれてしまったところがありました。それは、シフにとってよかったのか、悪かったのか。 シフのピアノの音は独立していると述べましたが、しかし、グールドのように立ってはいないのです。そういう音で演奏される音楽は、全てが装飾のようなのです。つまり、他のピアニストであれば、テーマがあって、それに装飾が加えられるという音楽のつくり、つまり、音楽の中でテーマの部分と装飾の部分の弾き方でも重さが区分されるのですが、シフの場合はテーマそのものが分解されてしまって、装飾の部分と同じ重さで弾かれているのです。端的にいえば、テーマをひとまとまりとしないで一つ一つの音に分解してしまっているのです。理屈でいえばセリーみたいなものに近いかも知れませんが、シフの場合はそんな理論的なものではなくて感覚的なもので、テーマに意味をもたせることをしていないのではないかと思います。それゆえ、他のピアニストではやらないようなテーマの部分にいじり方をするのです。ただし、楽曲の形式を壊すことはしないで、その枠内でいじるので、聴く側には「揺らぐ」程度の変化として聞こえてくるのです。

それはおそらく、純粋に音の喜びを追求しているようなあり方ではないかと思います。テーマを分解してしまうようなあり方であっても、けっして無機的にはならず、透明な叙情性とでもいうのか、豊かな情感があるのです。アリアの最初の音が鳴った瞬間、聴き手はなんとも充実した楽しげな音に引き込まれてしまうことになります。(この行き方はゴルトベルク変奏曲では成功していますが、これがうまくいかないと、装飾音の部分がテーマと同じ重さということになって、他のピアニストであれば、装飾音はテーマのように重く聴かなくて済むところを、装飾音の部分もテーマの部分と同じように重きをおいて聴くことを求められてしまって、全部の音を均等に聴く注意を要求されて疲れてしまう。つまり、演奏全体が重くなってしまうことがあります。例えば、彼のスカルラッティのソナタ集やモーツァルトのピアノソナタ集の一部の演奏に、そういう傾向があります) アリアのテンポは、どちらかという速めで、実は軽快なリズムで弾いているのですが、録音のせいか多少もやのかかったやわらかさが支配していて、レガートで弾いているように聞こえるところがあって、ちょっともの思いに沈んだという印象を受けるかもしれません。それゆえ、というわけではないでしょうが、アリアのあとで休止を入れて、「さあそれでは!」という感じで第1変奏を軽やかに始めます。グールドの場合は、アリア-第1変奏-第2変奏-第3変奏と続けたところで、演奏全体の方向性を示していますが、シフの場合はテーマは、変奏からは独立していて、演奏のスタート地点であることを示しています。演奏の視野でいうと、グールドは望遠鏡であるのに対して、シフは虫眼鏡と言えるかもしれません。 ・ロザリン・テューレック(1998年録音)

・シモーネ・ディナースタイン

・ピーター・ゼルキン(1994年録音)

例えば、冒頭の2音は、ことさらに聴こえるか聴こえないかのピアニッシモにしたり、柔らかい入りにしたりして、聴き手の耳をそばだてさせるようなことをせずに、ぶっきらぼうと言えるほど、何の細工もなしにはじめます。ピアニストによっては、2つ目の音で溜めをつくって3つ目の音の装飾をたっぷりとって歌わせるのですが、ゼルキンは3つ目の音の装飾も最低限に抑えています。グールドの演奏と比べると、メロディが違うのかと錯覚を起こすほどです。メロディの後半でもそうです。それほど素気ない始まり方です。しかし、その後、音量と残響を抑えたノンレガートのピアノの音がつながって淡々とした流れとなります。一方は、バスは、その流れとは独立して正確に変奏主題でもあるリズムを刻ますが、そこにも淡々とした流れが生まれています。その間を縫うように、バスのもう一つの声部が、右手の流れに時に呼応してやりとりをするように弾かれます。それが演奏に、かすかな息遣いのような生々しさを与えています。グレン・グールドがシロとクロという両極端の色でくっきりとコントラストをつけた演奏であるのなら、ゼルキンは、その中間のグレー一色、とはいってもグレーには様々な濃淡があって、その何段階ものグラデーションで聴かせる演奏をしています。 ・アンジェラ・ヒューイット

たとえば、アリアの冒頭のところです。ヒューイットは繰り返しをすべて行っていますが、繰り返しのときに冒頭のバスの音を少し強調して右手の音に重ねます。この変化によって、最初の時はアリアの冒頭はバスがベースとなって単独のメロディとして聴こえたのが、繰り返しの時にはバスの音が重なって和声的な厚みのある音になっているのです。さらに、右手で弾いている音色が、繰り返しの際にはこもり気味の響きになっていて、それが、後半に移ると抜けのいい開放的な響きの音色に変わって、ぱっと開けたような感じになります。しかし、これも繰り返しの際には、音色を変えてこもり気味の響きになり、一回目のときはポリフォニーの各声部の動きが際立ち、各々の声部が自己主張するようにして絡み合って、それなりに緊張度のある演奏でした。それが繰り返しの際にはこもり気味の音色がしっとりとした感じの雰囲気となり、バスの声部などは鋭角的に自己主張していたのがフンワカした雰囲気に全体がしっとりとリラックスした雰囲気となって静かに終わるようになっているのでした。 このようにヒューイットの演奏は、各声部のフレーズを強弱とかタッチとか他の声部との関係でどちらを前面に出すかといった要素の中で捉えていくものです。それは、グールドのようにフレーズの形をまずイメージとして捉えて、それをもとに構成とか演奏を構築していくといった、その人にとって“これ”というある種の絶対のものがあるのとは違います。ヒューイットの音楽の捉え方は、グールドに比べて考えると相対的と言えると思います。つまり、グールドにはある“これ”がヒューイットにはないと言えるからです。様々な要素を並べて勘案して、ここでは“あれ”別のところでは“それ”と、その場に応じて選択していく。おそらく、ヒューイットにとってフレーズの形というは抽象的な響きのイメージではなくて、タッチとか強弱とか他の声部の背後につくか浮き上がるかなど、の他の要素によって形も違ってくるので、それぞれの関係で相対的に決まってくるというように捉えているのではないかと思います。だから、この人の場合、メロディの歌い方とかリズムといった単独の要素を突出させて個性として際立つといった演奏にはならない。聴く人によっては個性的でない(優等生的で面白みがない、その他)と受け取られることもあり得る演奏をしていると思います。 ・マルティン・シュタットフェルト

シュタットフェルトの弾くアリアの演奏を聴くと、前半の繰り返しになって早々に右手がオクターヴ上の甲高い音でアリアのメロディを弾き始めます。そこで聴き手は驚いていると、続くトリルと細かな音のメロディ後半では通常の高さに戻って、メロディの反復では再度オクターブ上で弾きます。そして、また通常の高さに戻って、3度目の反復で、オクターヴ上に、と聴き手は驚き、オクターヴ上がったり戻ったりがせわしなく繰り返されるのに戸惑ったりします。そこで翻弄されるような変化を楽しむというのが、この人の演奏の特徴として、どうしても目が行ってしまいます。しかし、実はそれだけでなくて、本来のアリアの主題はバスの動きにあって、シュタットフェルトはこのアリアの前半のバスの動きについて小節ごとに強弱を弾き分けて、しかも8分音符の細かい音では強くアクセントをつけることなどして、バスの変奏を弾き分けようとしているのです。 ある意味で、バロックとは歪んだ真珠という意味のルネサンスの均衡のとれた美とは一線を画した、あざとさであるとすると、シュタットフェルトの演奏は、そういうバロックの性格に近いところでバッハにアプローチとしようとしていると言えるかもしれません。 ・セルゲイ・シェプキン

だから、バッハの音楽は美しいピアノの音で弾くためのものなのです。シェプキンというピアニストは、数多くのヴィトゥオーソを輩出したロシア・ピアニズムの系譜を引き継ぐ人であるそうなのですが、そうであればラフマニノフとかスクリアビン、あるいはショパンやラヴェルといったピアノの美しさを専ら追求した作曲家の作品が数多あるのにもかかわらず、よりによってピアノの特性を考慮していないはずのバッハの、この曲を取り上げて、あえてピアノで美しく弾こうとしたところにシェプキンという人の特徴が現われているのだと思います。おそらく、シェプキンは、ラフマニノフなどの作曲家にはない美しさの要素を見出したのではないかと思います。 したがって、シェプキンはそういう美しさを追求しているという姿勢で一貫していて、そのためには大胆な解釈も厭わないということではないかと思います。だから、バッハを追求するという姿勢ではなくて、バッハの音楽は素材、あるいは手段として、とことん使いまわす、という演奏姿勢であるねと私は思います。 このアリアでは、左手で刻まれるリズムに対して、右手が微妙にタメを作って、後ノリしていくような感じで弾かれるのですが、これが、シェプキン独特の力みのない大らかなタッチとあいまって、音楽に独特の浮遊感と開放感を与えていきます。こんなバスは初めてで、これではバスの主題の変奏になっていないではないかと考えるのは野暮で、繰り返しへのブリッジのようなバスの装飾に驚きながら、繰り返しが始まると、最初からアリアのメロディに装飾が加えられ、これが反復されるときの合間にブリッジのようにトリルが挿入され、そのメロディもスタッカートで弾むような弾き方になり、その後はフレーズの語尾には必ずと言っていいほどトリルや装飾が追加されます。後半も、この方向性は変わらず、繰り返しではいたる所に装飾が加えられます。それは華やかさといってもよく、そこにシェプキンのアリアの特徴があると思います。 ・イム・ドンヒョク

そういう音で、ドンヒュクの弾くゴルトベルク変奏曲は、ポリフォニーの各声部が並び立っているという発想ではなくて、主部と伴奏というホモフォニーの発想が土台となっていて演奏が組み立てられているようです。たとえば、グレン・グールドのように声部の絡み合いが緊張感を高めたり、アンジェラ・ヒューイットのように、並び立っている各声部の中から、ある時はある声部を浮き上がらせてみたり、平等にあつかったりして、全体のニュアンスを変化させようということは、ほとんどやっていません。また、カノンのテーマを各声部で受け渡しをしながら模倣していくという捉え方ではなくて、テーマという形の繰り返しと捉えているように思います。それはドンヒュクがショパンを得意にしているピアニストであることも原因していると思います。ショパンの曲はソナタ形式のような展開させるのではなく、短いシンプルなメロディを繰り返すことが多いのですが、その際に単純に繰り返すのではなく、転調させたり、リズムを変えたりと、ちょっとした変化を必ず加えます。ピアニストは、その変化をどのような弾き方をするか、というのがショパンを聴く時の焦点のひとつになります。ドンヒュクは、おそらく、そういうショパンの曲をレパートリーの中心にしている人なので、繰り返しには変化させることが、当たり前のように身についてしまっているのではないかと思います。ドンヒュクは、カノンの反復を、そういうショパンのように弾いていると思います。 アリアの演奏では、繰り返しをしていないので、そのような要素は、あまりないのですが、メロディを歌わせるといったこともなく、ゆっくりしたテンポで美音を駆使するように淡々と弾いています。この後の変奏を、どのように料理していくか楽しみにしてね、という演奏をしている、というように聴きました。 リンク 。 |

ピーター・ゼルキンの弾くゴルトベルク変奏曲には、グールドのような強烈なコントラストやノンレガートの切れ味の鋭さも、シフのような豊かな響きや技巧をつくした装飾も、他の様々な演奏家が手をつくし工夫を凝らす仕掛けのようなものは、全くありません。決して声高かになることはなく、自身と対話しているモノローグのようで、全体的に軽やかなタッチで、ノンレガートの音がつながりレガートのように滑らかに流れていきます。ゼルキンのノンレガートは、グールドのように鋭く音を切っていくようなものではなくて、音量と残響を抑えたというものです。また、レガートのようにメロディが聴こえてくる場合には、ペライアのように伸びやかに歌うのではなく、とても柔らかいタッチで、時々ふっと消え入りそうになるような音が聴こえて来るようです。そのメロディの弾き方では、装飾を目立たせないので、装飾音がメロディに溶け込んでしまっているように自然で滑らかに、耳に流れ込んできます。また、強弱のコントラストやテンポの急激な変化はありませんが、細かな変化がたえず施されてさざ波のような起伏をメロディがもっています。そのメロディがポリフォニー構造の変奏曲において、特定のメロディが浮き上がることなく、どの声部も隠れることなく、各声部どうしが対話しているかのように、静かに並び立っています。静かで穏やかな演奏は、

ピーター・ゼルキンの弾くゴルトベルク変奏曲には、グールドのような強烈なコントラストやノンレガートの切れ味の鋭さも、シフのような豊かな響きや技巧をつくした装飾も、他の様々な演奏家が手をつくし工夫を凝らす仕掛けのようなものは、全くありません。決して声高かになることはなく、自身と対話しているモノローグのようで、全体的に軽やかなタッチで、ノンレガートの音がつながりレガートのように滑らかに流れていきます。ゼルキンのノンレガートは、グールドのように鋭く音を切っていくようなものではなくて、音量と残響を抑えたというものです。また、レガートのようにメロディが聴こえてくる場合には、ペライアのように伸びやかに歌うのではなく、とても柔らかいタッチで、時々ふっと消え入りそうになるような音が聴こえて来るようです。そのメロディの弾き方では、装飾を目立たせないので、装飾音がメロディに溶け込んでしまっているように自然で滑らかに、耳に流れ込んできます。また、強弱のコントラストやテンポの急激な変化はありませんが、細かな変化がたえず施されてさざ波のような起伏をメロディがもっています。そのメロディがポリフォニー構造の変奏曲において、特定のメロディが浮き上がることなく、どの声部も隠れることなく、各声部どうしが対話しているかのように、静かに並び立っています。静かで穏やかな演奏は、 アンジェラ・ヒューイットの弾くゴルトベルク変奏曲は、ピアノの特性を活用して声部を明確に弾き分けているところに特徴があるのではないかと思います。具体的に言うと、強弱やタッチに微妙な差をつけることで、特定のメロディを浮かび上がらせることがそのひとつです。タッチに差をつけるとは、例えば、アゴーギクなどをどの声部を中心に行うかで、聞こえ方ははっきりと違ってくる、というようなことです。しかも、繰り返しの際に声部間のバランスを変えて、一度目とは別のメロディにも注意が向くようにしているのです。これは、基本的にデュナーミクの出ないチェンバロでは不可能なことで、ピアノならではの特性をいかした弾き方ではないかと思います。

アンジェラ・ヒューイットの弾くゴルトベルク変奏曲は、ピアノの特性を活用して声部を明確に弾き分けているところに特徴があるのではないかと思います。具体的に言うと、強弱やタッチに微妙な差をつけることで、特定のメロディを浮かび上がらせることがそのひとつです。タッチに差をつけるとは、例えば、アゴーギクなどをどの声部を中心に行うかで、聞こえ方ははっきりと違ってくる、というようなことです。しかも、繰り返しの際に声部間のバランスを変えて、一度目とは別のメロディにも注意が向くようにしているのです。これは、基本的にデュナーミクの出ないチェンバロでは不可能なことで、ピアノならではの特性をいかした弾き方ではないかと思います。 あまり世代論とか、演奏者の背景とか人となりとかいったことは触れないようにしていますが、実際はどうなのか別にして、シュッタットフェルトの演奏を聴いていると、この人が物心ついた時には既にグレン・グールドの録音が一つの権威のようになっていて、その影響のもとにピアニストたちがゴルトベルク変奏曲を弾いているという状況が確立していたのではないかと思います。その中で、ひとつの演奏が権威となっていて、そこから様々な演奏が試みられていて、そんな中で自分は、先行する演奏と同じことはできない。そうすると、既に先行者がやってしまったこと以外の道を探す。ああでもない、こうでもないといって、自分がこうしていこう、というのを先行者がやっていないという隘路に入り込んで模索している。その結果、マニエリスムとしか言えないような方向を戦略的に選択した。そんな印象です。そういうシュッタットフェルトの演奏は、各変奏をリピートし、その際によく言えば自由奔放な弾き方、例えばその部分の演奏をオクターヴずらしたり、装飾やトリルを過剰なほど加えたり、フレージングやテンポを驚くほど変えて見せたり、と奇を衒うという人もいるかもしれません。本人はインタビューに答えて、本来の二段鍵盤つきチェンバロの音色をピアノで再現したい、つまり、チェンバロの音域レジスターを組み合わせるように、色彩を変化させたいということを主張したといいます。また、ゴルトベルク変奏曲に内在する声部に対し、人間的な声を与え、ポリフォニーのすばらしさを再現したいとも主張したといいます。声部には相当こだわっていて、ほとんど三声で移行するゴルトベルク変奏曲の、独立した声部の間を行き来することによって、ポリフォニー的な響きの錯覚のような感覚を聞き手に与えたいとも語ったそうです。

あまり世代論とか、演奏者の背景とか人となりとかいったことは触れないようにしていますが、実際はどうなのか別にして、シュッタットフェルトの演奏を聴いていると、この人が物心ついた時には既にグレン・グールドの録音が一つの権威のようになっていて、その影響のもとにピアニストたちがゴルトベルク変奏曲を弾いているという状況が確立していたのではないかと思います。その中で、ひとつの演奏が権威となっていて、そこから様々な演奏が試みられていて、そんな中で自分は、先行する演奏と同じことはできない。そうすると、既に先行者がやってしまったこと以外の道を探す。ああでもない、こうでもないといって、自分がこうしていこう、というのを先行者がやっていないという隘路に入り込んで模索している。その結果、マニエリスムとしか言えないような方向を戦略的に選択した。そんな印象です。そういうシュッタットフェルトの演奏は、各変奏をリピートし、その際によく言えば自由奔放な弾き方、例えばその部分の演奏をオクターヴずらしたり、装飾やトリルを過剰なほど加えたり、フレージングやテンポを驚くほど変えて見せたり、と奇を衒うという人もいるかもしれません。本人はインタビューに答えて、本来の二段鍵盤つきチェンバロの音色をピアノで再現したい、つまり、チェンバロの音域レジスターを組み合わせるように、色彩を変化させたいということを主張したといいます。また、ゴルトベルク変奏曲に内在する声部に対し、人間的な声を与え、ポリフォニーのすばらしさを再現したいとも主張したといいます。声部には相当こだわっていて、ほとんど三声で移行するゴルトベルク変奏曲の、独立した声部の間を行き来することによって、ポリフォニー的な響きの錯覚のような感覚を聞き手に与えたいとも語ったそうです。 シェプキンも、上で紹介したシュタットフェルトに負けず劣らず自由奔放な演奏、奇天烈演奏をしています。とはいっても、その性格は違います。おそらくシェプキンは美しい音でピアノを弾くピアニストであるということが基本になっているひとではないかということです。彼の弾くピアノの磨きぬかれた音の透明さ、美しさは圧倒的で、それが高い技巧に支えられている。強靭ながらけっして重くならないバスの存在感、怜悧な音色は研ぎ澄まされ、音数がどれほど多く込み入っていようとも、またどれほど両手が交差しようと、ひとつひとつの音や和音が決して混濁することはありません。実際、装飾音がとてつもない速さで弾かれていっても、決して混濁せずに音の粒が際立っていて、次々と音が重なり合って生まれる心地よい音の洪水に溺れてしまうようなのです。

シェプキンも、上で紹介したシュタットフェルトに負けず劣らず自由奔放な演奏、奇天烈演奏をしています。とはいっても、その性格は違います。おそらくシェプキンは美しい音でピアノを弾くピアニストであるということが基本になっているひとではないかということです。彼の弾くピアノの磨きぬかれた音の透明さ、美しさは圧倒的で、それが高い技巧に支えられている。強靭ながらけっして重くならないバスの存在感、怜悧な音色は研ぎ澄まされ、音数がどれほど多く込み入っていようとも、またどれほど両手が交差しようと、ひとつひとつの音や和音が決して混濁することはありません。実際、装飾音がとてつもない速さで弾かれていっても、決して混濁せずに音の粒が際立っていて、次々と音が重なり合って生まれる心地よい音の洪水に溺れてしまうようなのです。 イム・ドンヒュクのピアノの音は、例えばアンドラーシュ・シフなどと比べると、シフの演奏が音の粒がたっているどちらかというとメリハリのある音なのに対し、ドンヒョクはロマン派みたいななめらかで甘さのある演奏と言えると思います。ドンヒュクはショパンを得意にしているタイプのピアニストということで、弱音に神経をつかった繊細で、多彩な音色やタッチを駆使して表面の磨きぬかれた演奏を、ここでもやっていて、それが不思議とバッハに違和感がないものとなっています。ドンヒュクのピアノの音は細い鋭い音ですが、音がよく通る感じの音で、オーケストラと共演しても、ホールの隅まで届くような響く音です。そういうピアノ的な美しい音で弾かれたバッハと言えば、イメージが湧いてくるでしょうか。

イム・ドンヒュクのピアノの音は、例えばアンドラーシュ・シフなどと比べると、シフの演奏が音の粒がたっているどちらかというとメリハリのある音なのに対し、ドンヒョクはロマン派みたいななめらかで甘さのある演奏と言えると思います。ドンヒュクはショパンを得意にしているタイプのピアニストということで、弱音に神経をつかった繊細で、多彩な音色やタッチを駆使して表面の磨きぬかれた演奏を、ここでもやっていて、それが不思議とバッハに違和感がないものとなっています。ドンヒュクのピアノの音は細い鋭い音ですが、音がよく通る感じの音で、オーケストラと共演しても、ホールの隅まで届くような響く音です。そういうピアノ的な美しい音で弾かれたバッハと言えば、イメージが湧いてくるでしょうか。