|

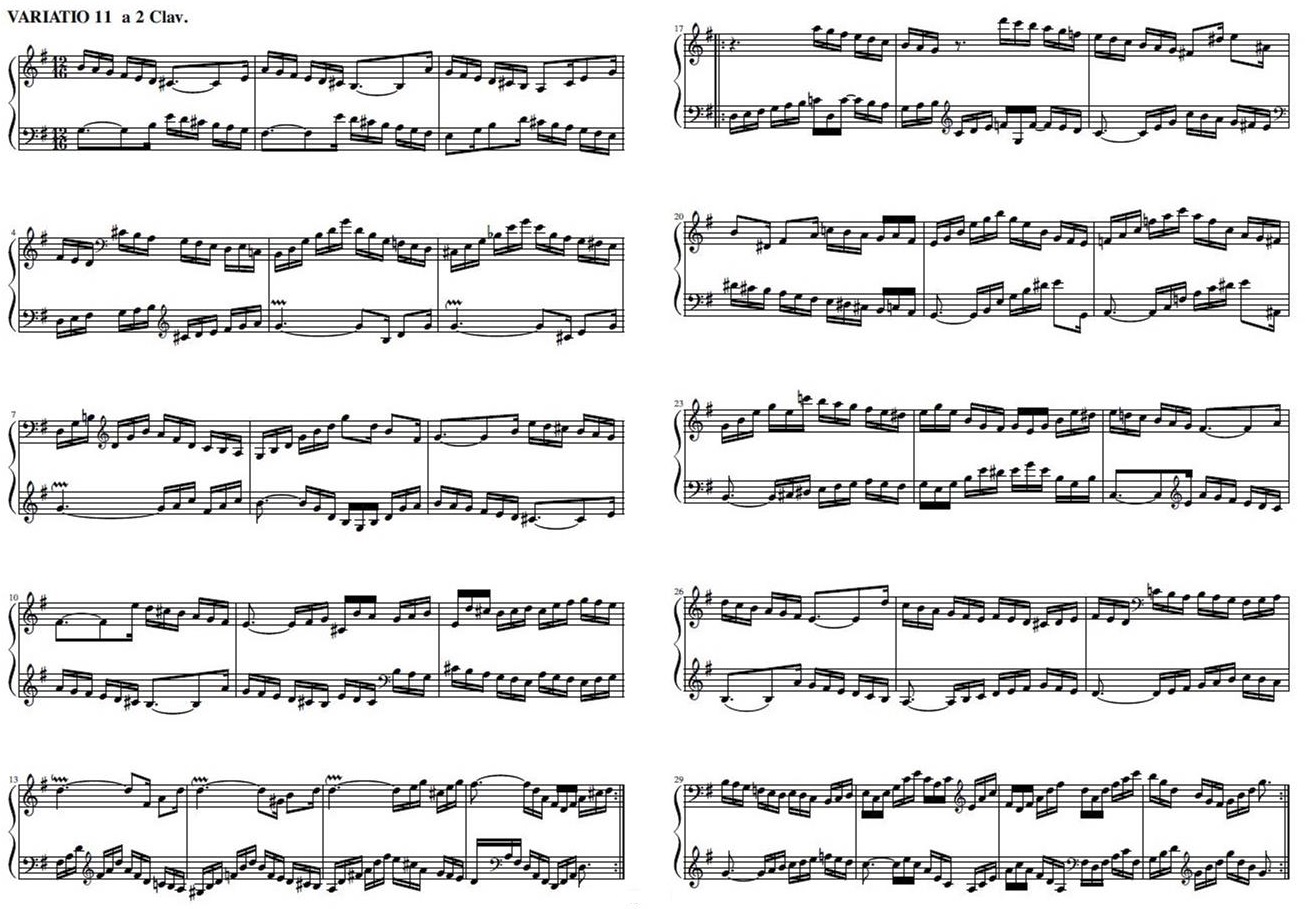

第6章 第4群(第10変奏〜第12変奏) 第4群には、最初のクライマックスとも言える第10変奏のフゲッタがあります。曲全体の解釈のうちで、30の変奏を前半と後半に分けるのではなく、10曲ずつ3つに区分けする解釈もあります。この曲は3という数がキーワードになっていますから、変奏を3つに区分するというのはこじつけのようですが、実際のところ、この場合の各区切りとなる第10変奏も第20変奏も、節目となるのにふさわしいような曲なのです。つまり、このような構成です。 ・プロローグ アリア ・第1部(第1変奏〜第10変奏)

・第2部(第11変奏〜第20変奏) ・第3部(第21変奏〜第30変奏) ・エピローグ アリア グールドの演奏で聴く第10変奏は、牧歌的で比較的静かな第9変奏から、フォルテで始まるひとつのクライマックスです。この冒頭のバスの2分音符からモルデント(小さなトリル)の装飾を施しているので、フーガのテーマのでだしがトリルではっきりとしなくなって、フーガの構造が曖昧になってしまうのを避けるために、冒頭のアクセントを強調しているのかもしれません。とくに、第10変奏のフゲッタはストレッタ(ひとつの声部によるテーマが終わらないうちに他の声部が主題(応答)を奏しはじめる)ので、フーガのテーマの始まりがはっきりしないと、聴いているものが混乱してしまいます。そこで、グールドの強いアクセントはフーガの構造を明確にさせる効果があると思います。グールドはフォルテで、この変奏を弾いているのは、ひとつのクライマックスとして捉えていると考えられますし、この変奏が短いなかに凝縮されたようなつくりになっているところにフォルテで弾くことによって、その密度の高さをさらに濃縮したように聴かせていると思います。この変奏では、グールドは前半部分を繰り返していますが、繰り返すときは、最初の時のようなアクセントを強調しません。むしろ、心持ち音を弱めにして、そっと弾いています。変奏のなかで強弱のコントラストをつけているのでしょうか。後半部分も最初は、その静かなペースで弾いていて、後半の後半でフーガのテーマを左手が引き継ぐところ、つまりバスがフーガのテーマを担うところで、変奏の最初の時のような最初にアクセントをつけて強めの音でひいて、バスの動きが強調され、それにつれて全体が盛り上がって終わります。 ・グレン・グールド(1955年録音) 第9変奏から連続しているように始まります。1981年録音とは違って反復はしていないで、ペースを続けて、フーガをきっちりと弾き分けながら、通り過ぎるように終わります。 シフは、グールドのようにフォルテにしたり、第1拍のアクセントを強調したりはしません。むしろ、第9変奏から滑らかに、この第10変奏が始まるように流れに配慮しているようです。グールドのピアノのようなスタッカート気味のタテに立っているような音ではなくて、ヨコの線のつながりで流れるような音で弾いています。細かい音符を、それぞれの粒たちを消すことなく、その連続を流れるようにして弾くシフの真骨頂が、ここでは満喫できます。そこで、フーガの構造を明確にするためにでしょうか、グールドとは違って、テーマの最初の音にはモルデントを施していません。2分音符をターンと弾いて続く付点音符のところでたっぷりと眺めのトリルを施しています。このトリルに続いて分散和音のようなパッセージが続くので、同質的な流れのように、シフの演奏では聴こえてきます。しかし、これは前の変奏からの流れを考えてのことでしょうか、この前半の部分を繰り返すときにはモルデントをちゃんとやっていて変化をつけています。それは前半の終わりの細かい音の続くところから、流れを続けたいせいかもしれません。グールドの立体的な構築物のようなイメージと違って、滑らかな流れのイメージで独自性を主張している演奏です。そして、後半では、そのモルデントを施したフレーズで始まりますが、それよりもバスの上昇する動きを前面に出して、バスを強調するようにバランスを変えています。これによって、後半部分はバスがせり上がってくる感じを生んで、盛り上がってくるようにして次の変奏に続くように終わります。 ペライアは第9変奏からテンポを速めて、音量も少し上げて、緊張感を盛り上げます。そして、楽譜通りにフーガのテーマの前半にはトリルを施しますが流れるように滑らかに弾いてヨコの流れを作り出し、後半の細かい音の動きはスタッカート気味に粒立ちを際立たせて、前半と後半とで弾き分けています。そのため、ストレッタで、テーマの終わりと別の声部の始まりが重なっても、それぞれの音の性格が異なるので、フーガの聴き分けができるようになっています。しかも、ペライアはフーガをするテーマの終わりも断ち切るようにして尻が切り上がった形にしています。だからフレーズが明確です。そして、変奏のなかで滑らかなところと、リズミカルなところのメリハリがつくられて、それぞれの交替によってフーガの重層性がさらに複雑に聴こえて、この変奏の立体的な構築性が、よりいっそう際立つようになっています。そして、フーガが線の重なりだけでなく、リズムが明確に分けられているので、リズミカルな性格も、この変奏の演奏にはあります。とにかく歯切れがいいのです。 ケンプもシフと同じように第1音にモルデントを施しません。そして、次の音でシフはたっぷりとトリルを施しているのに対してケンプは少ししか演っていません。その結果、第1音の2分音符のターンと長い音がとても印象的に聴こえます。第1音が長く伸びた前半と短い音のパッセージの後半というコントラストがフーガのテーマとなって、2分音符の長い音がフーガのテーマの開始を告げるということで、フーガの構造を明確に聴かせていると思います。ケンプの基本的な姿勢は、装飾を抑制して、テーマのメロディをうたわせようとするのが、この変奏の演奏にも貫かれていると思います。 テューレックは冒頭からモルデントを施しています。この点ではグールドやペライアと同じですが、この人の場合はチェンバロの向けた楽譜のとおり弾いているということではないかと思います。というのも、トリルは最小限なほどに抑えられています。しかも、テンポを遅くしてトリルのスピードもゆったりしていて、以前もそうでしたがトリルが8分音符のフレーズのように弾いているような感じです。したがって、幾分間延びした印象もなくはない、隙間のある演奏になっています。グールドの高密度の濃厚さとは正反対です。テューレックは、おそらく、この第10変奏を全体のクライマックスとするような演奏設計をはなからしていないと思います。それよりも、各変奏で、バスのテーマの変奏ということと、ポリフォニーを明確に弾くことに重点がおかれている、と思いました。 全体的にしっとりと落ち着いた雰囲気を基調としている姿勢は、ここでも貫かれていて、第9変奏からの連続した流れと、しっとりとした雰囲気から、ことさらにクライマックスとしてはいません。トリルの装飾については、そのしっとりとした雰囲気のなかで、幻想のヴェールのような効果を生んでいます。シフのようにトリルを掛けたり掛けなかったりではなく、楽譜通りに弾いているということです。ディナースタインはフーガの各声部は音色を変えて弾き分けています。細かいところですが、後半の繰り返しが始まってテーマを提示した後につづいて細かい動きに移っていく合間のところで、すっと音を消えるように弱めて、ひと呼吸いれているような様子が、まるでため息のような感じで、ここで聴き手もリラックスできる時間を作っているようで、そういうところで聴き手が吸い込まれるということもあるのです。 ・ピーター・ゼルキン(1994年録音) バスでのフーガのテーマのモルデントを楽譜とおりに付して音を伸ばすように始めます。その時の装飾は訥々とした弾き方でノンレガートを強調する角張った音ですが、それに続いて4分音符で上下動するところは少しレガート風にして揺らすようにしてメロディを柔らかく歌わせるように聴こえます。このあたりがゼルキンの特徴なのではないかと思いますが、きっちりとしたフーガで、テーマの冒頭が角張って輪郭がハッキリしているので、フーガの始まりが明確で、フーガの構造は透き通るようで、そこでテーマの続く部分が息づくように歌っているのです。それが、後半になると、そのフーガがリズムを刻むようになって、バスの8分音符の連続する動きが流れ始めます。その弾き方、かすかにニュアンスをつけていくゼルキンの弾き方がすばらしい。このバスの流れが、ゼルキンの演奏では語り始めるような錯覚に捉われます。 ・アンジェラ・ヒューイット アンジェラ・ヒューイットという人は音楽の骨格とか構造の設計にまで立ち入ることはしないで、だから、極端なテンポにしたり、フレージングによって別のメロディのように聴こえてしまうということはしません。その代わりに設計を現場で実現するときにパーツの選択とか、たとえばカーテンに何を選ぶかで部屋の雰囲気が変わってしまう、といったところで演奏家の特徴を出しているタイプだと思います。この変奏でも、全体的には個性的な解釈はしません。しかし、例えば、最初は右手は休んでいて、左手だけでしばらく弾いていて、前半の真ん中過ぎから右手が最初に左手の提示したフーガの主題で弾き始めるところ、同時に左手が二声で動いているのですが、まず、ヒューイットは右手でのフーガを浮き上がらせて、左の高いほうの声部が2分音符と4分音符をスラーでつなげていることの繰り返しを、右手に釣り合うように前面に出させます。左手の低い声部は影になります。それが繰り返しの時には、左手の低い声部と高い声部が対抗するように絡み合っているところに右手がフーガのテーマで入ってくるように聴こえます。そういう変化をつけていって、演奏をパズルの並び替えのように楽しむ演奏のように思えてきます。 ・マルティン・シュタットフェルト 堅実に卒なく弾いています。後半の繰り返しの際に、一部で中声部を浮き上がらせて、響きに変化を与えているくらいが目立つところです。この人は、歯切れのよさというのか、タテのすっきりとした演奏の切れ味がないので、快速の変奏はヤワな印象になりがちです。 ・セルゲイ・シェプキン とても歯切れのいいフーガです。その大きな原因はシェプキンのピアノの音色にあると思いますが、前にも述べたようなアップライトピアノのような少し甲高い、切れのいい音です。しかも、シェプキンは少し速めのテンポで、バスを弾ませるように弾いていきます。繰り返しでは、装飾も時折加えますがフーガの構造がちゃんと表われる範囲内で加えています。そして、後半の繰り返しでは、第9変奏のときと同じように、右手で弾いているフーガを背景にして左手を浮き上がらせて、バスがフーガをバックに即興的に動いているように聴かせています。それによって、歯切れのよさ、躍動的な印象を強くさせています。 ・イム・ドンヒョク 第10変奏の演奏は軽快なテンポで歯切れよく弾いています。しかも針の先のような細い音でもひとつひとつの粒立ちを明確なタッチで、各声部の音色を変えて弾き分けています。そういう弾き方で前半のフーガを、しかも、各声部の横の線のつながりと同等に縦の点をはっきりさせています。各声部の線が小節ごとに区切られるようになっていて、いくらフーガで線が錯綜しても、小節線のところで区切られるので、一度、線を見失っても小節の区切りで見直せば良いというすっきりとして構造が透き通るような演奏になっています。これが後半に入ると、いったん音が弱くなって、右手の二声がフーガを弾いているのが背景に引っ込んで、左手のバスがフレーズを繰り返して、まるで変奏曲のように変化していって、少しずつ音が大きくなって、緊張を盛り上げていくという展開に場面が転換します。その劇的な展開をさせた演奏になっています。 ・アンドレイ・カヴリーロフ この変奏はフゲッタをしっかりと聴かせるためでしょうか。ノンレガートで残響のほとんどないデッドな音で押し通しように、しかも三つの声部を同じように弾きます。まるで、コンピュータにセットして弾かせているような機械的に正確無比なかちっとした演奏。そんな素っ気ない弾き方なんですが、それが音楽になっていてフゲッタの各声部がくっきりと浮き上がって、旋律の受け渡しや絡み合いがくっきりと浮かび上がって聴こえてきます。機械的というのは、とくに旋律を歌わせたり、リズムを揺らしたり、特定の声部を強調したりすることがないということで、そういう作為が分かるようなことをほとんどしていないで、フゲッタとして聴かせている。そんな演奏です。しかし、細かいところに聴き所がないかというとそんなことはなくて、例えば、後半のところで、右手が二声のフーガの声部の絡み合いをしているところで、左手が16分音符の細かい音で無機的な細かい動きを繰り返すところを、リズミカルでちょっと不気味な聞こえ方をするような弾き方で、目立たないのですが、生き生きとした感じがしてきます。 ・エウゲニイ・コロリオフ コロリオフは三つの声部を音色やタッチを変えて弾き分けて、それぞれの声部を個性的に聴かせます。その分け方が面白い。最初はバスがノンレガートでフゲッタの主題を訥々と始めると、その主題の訥々としたノンレガートの弾き方も一緒に次々と別の声部に引き継がれていきます。そのとき、フゲッタの主題を引き継いだもとの声部は少しずつ残響を伸ばすようになっていくという具合です。それが二回目の繰り返しになると、今度はフゲッタの主題をレガート気味に弾いて、それを別の声部に受け渡していきます。そして受け渡した後は、フゲッタの主題に絡むようなかんじになりますが、その時にはノンレガートの訥々とした音になって、フゲッタの主題に絡んでいくのです。そうすると、フゲッタの全体像については、それほどではないのですが、フゲッタの主題と他の声部との絡みやフゲッタの主題の受け渡しの場面が鮮やかに浮き上がります。

グールドは第10変奏から繋げるようにして、クライマックスから流れるようにして、同じテンポで第11変奏を弾き切っています。これは、第10変奏を節目とはしていないで、3つの変奏のグループの最初の変奏と位置付けているためと考えられます。したがって、第10変奏から第11変奏への連続性が意識されて、テンポの面で連なるように弾いていると思います。また、トリルの装飾の付け方も、第10変奏の場合と同じように、簡素にして、すっきりとした印象です。したがって、グールドは第10変奏と第11変奏を対比的に扱っていません。二声の掛け合いですが、細かな音の動きなので、複雑に聞こえてきて、第10変奏の高密度から、あまり大きく変わったと聴き手には感じさせません。というのも、デュエットなのですが、右手と左手のかけあいというよりは、右手の一連のフレーズが掛け合いのようで、例えば最初のところ、3連符ふたつで下降する問いかけに続いて附点リズムで僅かに上向く応答という、いわば独り言のようなのを、半小節遅れて左手が追いかけるように行います。このようにグールドはそれぞれの声部で、それぞれに独り言をさせて、全体としてカノンのように配置させるように弾いています。それが後半になって、最後で、それぞれの声部が対称的に上昇と下降をして絡み合うようになって終わります。 ・グレン・グールド(1955年録音) 1981年録音に比べてテンポは速く、問いかけと答えという応答を思わせる弾き方ではなく、下降と上昇のセットになったひとつのフレーズとして弾いています。デュエットというよりはカノンのように弾いているのは1981年録音と同じ姿勢です。 グールドの第10変奏から間をおかないで速いテンポで進んでいくのに対して、シフはしっかりと休止をとって、落ち着いたところで仕切り直しとでもいうように、じっくりと始めます。チェンバロの演奏では冒頭からの細かな下行するフレーズが残響のなかでチェンバロの繊細な音が立ち上がってくるのだけれど、シフは、その雰囲気をピアノで表現するものかと思っていたら(とくに、この録音でのシフのピアノは残響を豊かに取り込んだ響きであったから、なおさらなのですが)、わざわざデッドな角張った音で、フレーズでの音のつながりよりも、ひとつひとつの音の立ち上がりを際立たせていました。これによって、前の第10変奏での流れとテンポを断ち切って、場面が転換したことを明確に示すことになっていると思います。分散和音的な細かい動きを、シフは一音一音を朴訥に聞こえるほど訥々と弾いているのが印象的です。そのためなのでしょうか、例えば、最初のところをグールドは下降を問いかけ、上昇を応答という弾き方をしていますが、シフは右手の高いところから下降してくるフレーズを、今度は引き継ぐように左手の模倣するような下降するフレーズが続けるというように聴こえます。全体として、右手から左手に一連の流れで下降が続いていくようなのです。これに対して、逆に同じ小節において、左手の上昇を右手が引き継いで、下降の流れと上昇の流れが交錯するのです。それが、この後で左手がトリルで右手が細かい上昇と下降の動きを続けるのは、前のところで下降と上昇のフレーズの流れから連続しているように聴こえてきます。そのとき、左手はトリルと2音のフレーズを繰り返しますが、シフはトリルを控えめにして、2音のフレーズを尖がり気味のタッチでとくに最初の音のアクセントを強調してリズミカルに弾きます。それで、細かい音の流れにメリハリがうまれ、この部分はダンサブルに動感が生まれています。 前の第10変奏から少し間を取って、この第11変奏ではテンポを上げます。そして、この変奏全体で、こころもちテンポをゆらし、全体的におおきくクレッシェンドとデヌミエンドをかけて、うねるような印象を与えています。これらは、微かにさりげなくやっているので、ダイナミックな躍動感というほどではないのですが、どちらかというとしっとりとした、この曲のイメージを崩さない範囲内ですが、これによって、この後の第12変奏の元気のいいカノンに盛り上がって続いていくようになっていると思います。 ケンプはテンポの設定が独特で、前の第10変奏をゆっくりと、しみじみ聞かせるように弾いた後で、この第11変奏では速めのテンポで軽快に弾き切っています。ただし、ケンプの場合には軽快とはいっても、グールドのように高速で疾走することはないので、あくまでも舞曲として軽快という範囲内に限られます。下行する細かな音のフレーズでは、レガート気味に弾いていて、滑らかにメロディをうたわせています。他のピアニストと違って、トリルの装飾を入れないで、フレーズを素のままで弾いているので、簡素にメロディの滑らかな流れを堪能することができます。 テューレックは、全曲を遅めのテンポでポリフォニー構造を明確に示していますが、この第11変奏は、そのなかでもテンポは遅くない方です(速いとは言えないので)。他のピアニストに比べると遅めのテンポになるのですが、そのテンポだからこそできるのかもしれませんが、バスのアクセントを強くして浮き上がらせるようにすることで、そのアクセントの音をつなげていくと、ひとつの声部のように、つまり変奏全体のベース部分のような聞こえ方になって、それ以外の左手のパッセージと、右手で弾かれるパッセージとの掛け合いとで、三声のように聞こえてくるようなのです。細かい音の動きが響きの複雑な印象を作り出すこの変奏を、グールドは錯綜した感じの複雑さを聞かせてくれるのに対して、テューレックはポリフォニーとしてより複雑に響くように聞かせてくれています。 第10変奏から、この第11変奏、そして第12変奏へと、流れるように続けて演奏しています。第10変奏のしっとりとした流れを、この第11変奏でも引き継ぐようにして、一連の演奏としているようです。この人であれば、この変奏の細かな音の動きをチェンバロの演奏を倣うようにして、残響をひびかせて、その響きのなかでレガート気味に弾いて、靄がかかったように響かせることもできるのに、そうすることはなく、中庸の響きで、弱音でですが、しっかりと弾いています。とくに前半は、しっとりと落ち着いた演奏で、繰り返しの際には音を弱めるので、なおさらその感じが強くなります。しかし、後半に入るとすこし音を強めて劇的な盛り上がりをつくります。そこで少し聴き手を高揚させて、最後になって音を弱めて、しっとりとした雰囲気に戻します。つまり、この変奏ではしっとり一辺倒でなくて、途中でひとつのやまをつくっています。このあたりが、この人の一筋縄でないところで、この変奏の性格を尊重したものではないかと思います。 ・ピーター・ゼルキン(1994年録音) 第10変奏が男性的で続くこの第11変奏が優美で女性的などと変奏の説明のところで述べましたが、ゼルキンは、第10変奏を厳格なフーガというより独り言のように弾いて、この第11変奏を優雅とはとても言えない、少し深刻さを伴うちょっとしたドラマのように弾いてみせます。始めのほうで、右手から左手に引き継いで下降する音型が続くところをレガート気味でしっとりと弾きます。反対の交差するように上行する音型はスタッカート気味に弾いていきます。しかし、下降するほうが高い音から始まるので、よく聴こえるのですが、しっとりとした感じなので、だんだん沈んでいくような印象を受けます。それを4度繰り返して、右手がいったん上行してから下降する、楽譜では山型になる動きをしますが、いったん沈んだところから、ここで上にいって頂点にいき、その後下がるというわけですが、ゼルキンは、その上行するところでクレッシェンドして音を強めていくのです。これを繰り返しますが、下降する動きと上行する動きに対して、それぞれ沈んでいく、盛り上がっていくという感情の方向性が加えられているのです。それは、変奏の最後のところで、右手と左手がそれぞれズレていますが、上下動を繰り返しながら上行していくにつれて長いスパンでクレッシェンドをかけて比較的大きく盛り上がっていってドラマティックに終わります。 ・アンジェラ・ヒューイット この第11変奏のテーマが、16分音符の3連符で2度ずつ下降するのが2回あって、最初の音が附点で伸びて細かく続く3連符で上昇するという二つの部分からできています。例えば最初の小節では、右手が下降する部分、左手が上昇する部分を同時に弾いて次に右手が上昇する部分を弾くと、同じときに左手は下降する部分を弾くようになっています。それをヒューイットはそれぞれの手で弾かれる下降する部分を浮き上がらせて、下降する流れがずっと繰り返しされて聴こえるように弾いていきます。このあと、16分音符の3連符で2度ずつ下降するか上昇する音の流れが浮き上がって、ひとつの流れのように続いて、他の声部は背後で動きます。それが、繰り返しになると、右手の声部が浮き上がって、テーマの二つの部分を通して提示されます。とくに最初はよく聴こえてこなかった上昇する部分が、16分音符の3連符で2度ずつ下降する部分が流れるようなのに対して、アクセントをつけてリズミカルに弾かれるので印象的です。こんなフレーズがあったのかと発見したような感じです。それがつぎのところで、今度は最初のときとは逆に、それぞれの手で弾かれる上昇するリズミカルな部分を浮き上がらせて弾きます。そうすると、最初はずっと細かい音の流れが途切れずに続いていたのが、繰り返しのところでは、流れはブツ切りになって、リズムが立ってきます。バスの動きも耳に入るようになり、繰り返しでは印象が変わってしまいます。 ・マルティン・シュタットフェルト 堅実な演奏です。このあたりで、先人の演奏をベースにしていて、そこからヒントを得て自身の演奏を作っているというのが分かるような演奏です。おそらく、それらの最大公約数をベースにして、そこに何らかの変化を加えていくことで、彼の特徴としているのではないか。それ追加部分がなくて、そのベースが形なので、その形そのものの演奏で生体的な変化、身体の息遣いとかうねりといったものがない。それで、頭で考えで設計したものであると想像してしまうのです。 ・セルゲイ・シェプキン 演奏家によってはしっとりとした演奏になるこの変奏、シェプキンの特徴的な音で弾くと、グランドマナーの演奏会で聴衆に受ける派手な曲に様変わりしてしまうようです。少し速いテンポで華麗な音を響かせています。繰り返しでは、音を弱めて落ち着かせようとしていますが。 ・イム・ドンヒョク 第10変奏の最後の音の残響が消えないうちに始まります。おそらく、連続性を意識しているのではないかと思います。例えば同じようなテンポをキープしています。この演奏で特徴的なのは、タッチです。ドンヒュクであれば、例えば最初の下降してくる音型を流麗に弾いて、それが繰り返されるさまを印象的に弾いてみせることは可能なはずですが、そう弾くことはなく、クリスタルのような硬質な粒立ちの音で華麗に弾くこともなく、無骨と言えるような訥々とした音で通して弾いています。したがって、最初の下降する音型も滑らかでなく、ゴツゴツしていて流れるようではありません。それは、ドンヒュクは、この変奏をポリフォニーというよりは繰り返しの曲として弾いているように思えるからです。実際のところ最初の3小節は同じパターンを繰り返し、それが6〜9小節では左右の手が逆転し、また音の形が上下で反転します。それをパターンの繰り返しの変化として弾くとすると、左右の手を同じタッチで弾くと交換しやすくなり、訥々とした動きにすると反転したときに音楽の横の流れは同じように流れます。そうすると変化したところだけ目立つわけです。同じように4〜8小節は13〜16小節に左右の手が交替して上下反転して繰り返されます。それぞれの繰り返しの変化を意識して弾いているのではないかと思います。しかも、それを訥々としている音の音色を点描のように刻々と変化させて、その変化を印象付けるようなことをしています。少しだけドビュッシーの感覚になります。つまり、ドンヒュクはポリフォニーであることを、他のピアニストほど意識していないように思います。 ・アンドレイ・カヴリーロフ この前の第10変奏では、機械的なほどカチッとした抑制された演奏をしていたからでしょうか、この第11変奏では堰を切ったようなスピードで、聴いていてついていけないほどで、細かい音を超高速で弾いています。このピアニストに特徴的なアスリート的爆演のひとつの典型です。流麗で優雅な性格の変奏として弾くピアニストが多いこの変奏ですが、ガヴリーロフは陸上競技の100メートル走のように駆け抜けます。そして、変奏の後半に入ってバスの上昇フレーズから始まって高音部が下降フレーズを繰り返して、今度はバスが下降フレーズを受け渡されるところから一気に音量を上げて盛り上がる劇的な展開をしてみせます。そして、最後はその盛り上がりが終息して静かに終わるのですが、この変奏を優雅なギャラントではなくて、何か急き立てられてカタストロフを向かえて最後は静かに終わるという短い時間のなかで切実なドラマを演じているような時間を作り出しています。この変奏の性格からは違和感を覚える人も少なくないかもしれませんが、そういう演奏をしてしまう。おそらくは、そうなってしまったのでしょうけれど、そういうところに、このピアニストの個性が表われていると思います。 ・エウゲニイ・コロリオフ この変奏の特徴である16分音符の細かな下行するフレーズが声部をまたいで続いていくところは、連綿と続くような印象ですが、それが前半の繰り返しで、冒頭に戻って二回目を始めると、下降するフレーズの他の声部で弾かれる上昇の動きや下降するフレーズに絡んでくる分散和音の動きの方が前面に出てきます。そうすると、一回目は下降するフレーズ前進力があって音楽は流麗に流れていったのに対して、二回目では後ろ髪を引かれるような感じになって音楽の流れはスムーズに流れる停滞しそうな感じになれます。それが後半には再び流れ出して、というように音楽の流れにメリハリがつけられています。そうすることで、この変奏のなかで流麗な流れでは気がつかない局面の変化を立ちどまって注意を向けさせられる、という演奏になっています。

グールドは冒頭からエネルギッシュに弾いています。とにかく、最初のバスの同音を連打する、特にアクセントの1番目の音が、アグレッシヴで、まるで鋭く突っかかるようです。そのガツーンという一撃で激しいイメージを聴き手に植え付けて、そのあとはバスが全体に鋭い打鍵で、その上の声部がフォルテ気味で動き回るので激しい印象を与え続けます。まさに、このグループの始まりの第10変奏がクライマックスのテンションであったのに対するグループの締めとして、エネルギッシュさで拮抗させているという演奏です。 1小節目で左手のバスが4分音符で同じ高さの音を三つ並べる平行の3拍子で強い打鍵でビートを刻むように弾いているのが、この演奏の基調になっています。このバスの動きの土台がよく聴こえて、これに乗っかるように右手のカノンが展開します。この変奏は、カノンのテーマが模倣される時にはフレーズの形がひっくり返ってしまっているので、同じフレーズの追いかけっこには聞こえない。それが3声で絡み合う。しかも16分音符が細かく動き回るようなフレーズばかりなので、聴き手は複雑すぎてついていけなくなりすい。しかし、このグールドの演奏はバスが同じ間隔で時計のように正確にリズムを刻んでいて、それがよく聴こえるので、それをものさしにして、タテの線がはっきりしているところで各声部の動きが透けてくるのです。かりに、透けてこなくても、バスの刻みにノルという聴き方もできます。しかも、後半で変奏が終わりに近づきバスが2小節にわたって下降するフレーズを弾くときに、突然強打してバスを強調します。それは、びっくりしてしまうほどで、それが大きなメリハリを生んでいて、その後で変奏は終わるので、区切り感を作り出しています。 ・グレン・グールド(1955年録音) 1981年録音に比べてテンポは速く、1981年録音は前半部分を繰り返しますが、この録音は繰り返しをしないので、あっという間に終わってしまう感じです。バスのリズムの刻みを強調しないので、茫洋とした感じです。 グールドが冒頭のバスのアクセントの出会い頭の一発でかましたのとは違うやりかたで、盛り上げている演奏です。バスの4分音符は印象的ですが、グールドのように強調することはありません。それよりもバスは、2小節目の細かい音符の動きの方が強調されているようです。このバスの細かい動きが変奏全体のリズムを作り出しているようです。したがってフレーズとしてのまとまりは後の方のリズムが強くなっていることで、後ろから追い立てるような推進力を与えられているようで、切羽詰ったような躍動感が生まれています。また、第11変奏はゆっくり目に弾いていたことから、この第12変奏で急にテンポを上げて弾き始めたのは、聴く人に加速度がついているような印象を与えます。それらの印象から、複雑なカノンがスピードがあがることで、複雑度の印象が高まるようで、それでテンションが高くなってくる、という感じの演奏です。 グールドやシフと違って、曲の入りは滑らかです。冒頭のバスはアクセントをつけず優しく入ります。それからカノンのテーマがはじまり、続いて反行カノンがかぶさるように続いていくという、声部がかさなって、音楽の厚みが出てくるにしたがって、音量がプラスされていく。これは、カノンのテーマにもそういう雰囲気があるのですが、徐々にステージがせり上がってくるような印象です。各声部の音色を弾き分けて、それぞれの線をわかりやすくしようとしてはいますが、速めのテンポを保っているので、どうしても複雑に錯綜している印象は否めません。しかし、そのことが聴き手に緊張を強いているというテンションの高さが保たれています。 シフの演奏で目立つところは、バスのリズムの刻みです。グレン・グールドは時計のように同じ音を正確に刻みますが、シフは3つの音のうちの最初の音にアクセントを施し、附点気味に伸ばして、続く音を短めに崩しています。ズン・タ・タというワルツみたいにして刻んでいます。それに、右手のフレーズは正確なリズムで弾いているので、この両方が重なると、テンポ・ルバートのように聴こえてきて、フレーズ歌っているようなのです。しかし、フレーズは正確なリズムで動いているので、カノンの厳格さは崩れません。さらに、リズムは息づいているように聴こえる。 上述の第12変奏についての概説的な説明を裏切るような、およそエネルギッシュとかテンションといったことからかけ離れた演奏です。前の第11変奏を軽快に弾いたのから、急転直下のテンポダウンで、今にも止まりそうなほどに感じられる遅いテンポでソプラノでカノンのテーマをじっくりと弾いています。まるでベートーヴェンのピアノ・ソナタのアダージョのようです。ケンプはこのテーマの部分を際立たせて、この後に続く反行カノンを分散和音の伴奏のように控えめに弾いているのです。バスは低音部の伴奏という弾き方をしている。そこで聞こえてくるのは、ケンプの得意なパターンである、伴奏の中からひとつのメロディを浮き上がられるようにして、かといって伴奏は空気のような雰囲気をつくっているのですが、ロマンチックで内省的な、ロマン派のピアノ曲であれば内心の声のように聞こえてくる演奏です。 テューレックは全体として弱音主体ですが、この第12変奏ではピアニッシモで密やかにささやくような、聴き手は耳をそばだてざるをえないような集中を促されるような演奏です。しかも、遅いテンポをあげることなく、咬んで含めるようにカノンのテーマを弾いて、続いて反行カノンが聴き手にもそれと理解できるようにと思えるほどゆっくりと弾きます。それらの追いかけっこで絡み合う複雑なカノンを解きほぐすように、それぞれの線の動きがガラス張りのように透き通って見えるような演奏をしています。この人の演奏は、どんなに 第10変奏から、この第12変奏までのグループを一貫した流れとして弾いています。したがって、この変奏をことさらにクライマックスとして盛り上げたり、テンポを速めたりはしていません。中庸でゆっくり目のテンポで弱めの音で、しっとりと弾いています。ただし、各声部の音色を分けたりして、相応の配慮は忘れていません。 最初の1小節は小さい音で右手のフレーズがゆっくり聴こえてきて、その後の右手の上昇していく16分音符のフレーズが、音楽に推進力がついたように、1小節目が落ち着いていたのから動き始める感じです。このとき、この声部が浮き上がって、中声部でカノンの模倣が始まるところは、この上昇フレーズの背後で伴奏で絡んでくるようなかんじで、他のピアニストで印象的なバスの同音連打は隠れてしまっています。そして、この音楽が動き出すと、ほんの微かずつ、加速度がかかって、クレッシェンドがかかっていくような感じがします。そして、前半の繰り返しでは、その動いている勢いで、音も最初のときに比べて弱くはなくて、バスの同音連打もはっきり聴き取れるように変わります。そして、後半では、加速とクレッシェンドはとまりますが、音の強さや力感は維持し続けます。 ・ピーター・ゼルキン(1994年録音) はじめのところのバスの同じ音の連打は他のピアニストたちほどには響いてこないで、右手でカノンのテーマを柔らかく歌わせています。しっとり、ゆっくりと始まります。ここでも、前の第11変奏が優雅なところから、ここで一転してエネルギッシュにという一般的な説明とは異質なアプローチです。基本的にはノンレガートで弾いていますが、16分音符の細かい音の連なっているのを流れるように弾いて、しかも、これはほんの小さな幅でですが下降する動きにはデヌミエンド気味に、上行する動きにクレッシェンドをかけていて、演奏のあちこちに小さな山ができて、まるで変奏全体が息をしているようです。変奏全体としてはしっとりと始まって、小さな山のあと鏡像どうしのテーマが交錯している前半の後半部分は他のピアニストであれば音楽が分厚くなってテンションが高くなっていくところを却って息を潜めるように、つぶやくように音を弱めます。その流れで後半の始まりはそっと入って、小さな山をつくって水平なフレーズのところで少し息抜きして、変奏の終わりで大きな山を作って終わるというように演奏しています。ある意味で叙情的な印象の演奏になっていると言えます。

・アンジェラ・ヒューイット この変奏では、ヒューイットはめまぐるしいほど頻繁に浮き上がらせる声部を入れ替えたり、それぞれの声部の間の強弱の関係を変えていって、カノンの複雑な響きをシンプルにしたり、より複雑にさせたりしています。例えば、最初は、右手でカノンのテーマを提示しますが、左手のバスは同じ音を3度連打するところも聴こえてリズムがはっきりするように弾いていきます。2小節目で左手がカノンのテーマを追いかけるように始めると、バスの3度の連打は背後に退いて、右手の先行するテーマの動きと新たに始まった左手のカノンの動きが同じように浮き上がり絡み合います。それが続いて、4小節目になると左手の細かい動きがアクセントを強調されて浮き上がり、その後では同じ音を3度連打するところが前面に出ます。つまり、そのあたりからリズムが強調されて、聴き手は演奏がリズミカルになって加速度がかかったような印象をうけます。この間、この変奏のカノンは鏡像カノンで、提示に続いて左手で弾かれるのは上下が反転したかたちだし、その後に右手で弾かれるのは前後が反転したかたちで、そこで、他の手で先行するカノンと重なるときに、ちがった形で反転しているので重なり方が違ってきて、その違いを声部の浮かせ方を変えているので、さらに聴こえ方が違ってきて、とても複雑な響きにしています。 ・マルティン・シュタットフェルト この変奏では繰り返しをしていません。この人は、仕掛け以外に、あまり特徴として浮かび上がってくる特筆すべきものが、私には聞こえてこないので、堅実に弾いている、以外に書くことがなくなってしまいます。 ・セルゲイ・シェプキン ここでも華麗な演奏をしています。最初はファンファーレのような派手に始まり方で、その後豊かな響きを聴かせてくれます。そして、バスの動きを強調していて、その動きの独立した上昇する方向とリズムの躍動を浮き上がらせて、カノンであることが引っ込んでしまいます。それが繰り返しになると、豊かな響きを抑えて、バスの音も戻して、落ち着いてカノンを聴かせます。後半の同じような行き方で弾いています。 ・イム・ドンヒョク この人のピアノの響きの特徴が、他のピアニストとは響きの違いが、とくにこの変奏では際立っています。ドンヒュクは、この変奏のカノンのテーマが休止符で始まり、休止符で終わることを意識しているようで、アウフタクト気味に始まり、消えるように終わるように弾いています。それが演奏の起伏を生み、カノンのテーマが深呼吸をしているようなのです。そこに、例えば、右手の二つの声部がカノンのテーマを一度弾いてから今度はテーマを上下反転した形でソプラノが弾いたのに続いて、アルトが低い太い音から駆け上がるように始めるところ。ソプラノが消え入るように終わっていくところが、ちょうど吸い込まれるような感じで、そのポッカリ穴が開いたようなところに低い太い音でドスドスと始まってくるのが、まるでカウンターパンチを食らうような、とても印象的なところです。それを、この前半部分を繰り返すときには、この起伏を少なくしてしまいます。そうすると、起伏のある演奏は人間的な息吹があって、繰り返しの起伏のない演奏は抽象度が高くなって神の世界のような違いが出てきます。それが後半部分は繰り返しをしませんが、出だしは起伏がある演奏から入って、起伏の少ない弾き方に変化していきます。その変化の変わり目にバスの低い太い音が印象的に入ってきます。 ・アンドレイ・カヴリーロフ バスが四分音符で同じ音を連打するのを機械的に打って、右手の二声はカノンの主題を受け渡していくのですが、細かい音の動きを、厳格な対位法というのではなくて即興的にフレーズを紡いでいくような生き生きとした音楽を創っています。それだけに、カノンの声部の対位法的な絡みの面白さは退いてしまっているところがあります。それを補って余りあるのが、生き生きとした音楽の動きです。しかも、いまにも逸脱してしまうそうないきのよさがあって、それをバスが機械的な刻みをキープさせていて、逸脱させないようにしているかのようです。その、逸脱しそうでさせない、緊張関係も演奏にスリルを与えて、ダイナミックな動きに満ちた演奏になっていると思います。 ・エウゲニイ・コロリオフ コロリオフは、この変奏では繰り返しの変化で大きな場面転換をしてみせます。変奏の前半の部分をノンレガートでカノンをきっちりと演奏しています。抑制された演奏で、カノンの全体像を構造的に聴き手に提示するような演奏です。それが、繰り返しで二回目になると、一回目は抑制されていたピアノの音が響くようになって、まず右手の声部が前面に出てカノンの主題を浮き上がらせます。それが中声部に引き継がれて、右手の二声が響き合うようです。その後、再び高音部に受け渡されると、繰り返しの冒頭で背後に隠れていたバスの四分音符のリズムの刻みが負けじと前面に出ようとしてきます。そこで三つの声部が競うようになって、ここで演奏が盛り上がります。その後で、各声部が細かいパッセージで絡み合う中間部では、その盛り上がりがしぼんでしまうように急速に弱まります。そのあとで再びカノンの主題が還って来ると、各声部が競うように、とこの二回目のところでは変奏の演奏全体が劇的にうねります。これは、後半の部分でも繰り返されます。

リンク 。 |