|

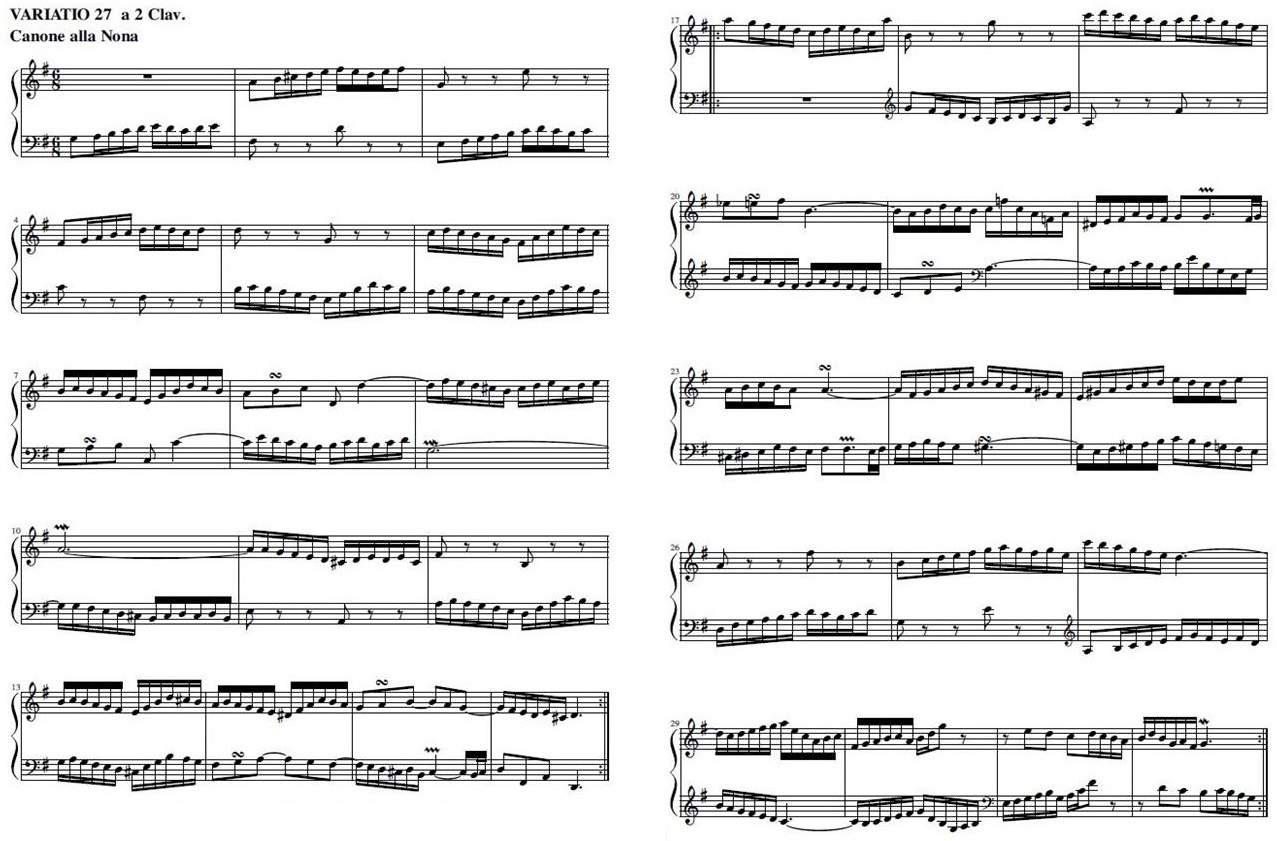

第11章 第9群(第25変奏〜第27変奏) 第9群は終盤に向けて、おそらくゴルトベルク変奏曲の各変奏の中でも、最もヘヴィーな変奏が集まっているグループなのではないかと思います。しかも、全体として1時間近い曲の、これまでの間に、すでに24の変奏を時間にして全体の70%ほどをかけていて、演奏者は当然ことですが、聴き手も、それなりに疲れてきたところで、第25変奏は最長で、しかも短調で、内容的にも一番重いと言えます。第26変奏は、最も技巧的な難易度の高い変奏のひとつでしょう。超高速の音の動きを、続いて聴くことになるわけです。締めの第27変奏は最後のカノンで、オクターヴを超える9度のカノン、というわけです。他方、これだけの難所であるからには、演奏者の側はここぞとばかりに、力を集中させるので、聴かせ所でもあるわけです。 この変奏にはカタストロフィというか、悲しい感情を十分に浸ったところで、それゆえに浄化できる。実際に第25変奏をじっくり聴いて、最後の低いソ音を聴く、そして、余韻を感じる。その余韻が消え入ていくと、さあ、後の5曲を聴こう、先に行こう、という気になるのではないでしょうか。この変奏でじっくりためができた、心身ともに。そして、最後の変奏、第30変奏でとても明るい気分になってそのままアリアに回帰できる。全体の中で、この変奏は、そういう位置づけになっているのではないかと思います。

第25変奏の悲しい歌の後には、劇的な場面転換で、急速な変奏となります。第25変奏の深い嘆きのあとの神の賛美だと解釈する人もいるそうですが、たしかに第25変奏の心の曇りを吹き消してしまう、目の前が開けてきて、そこには澄み切った青空をとおして陽の光がさしてくる感じがあります。16分の18拍子の6連符の連続で絶え間なく高速で右手が動き回るなかを透かして、左手のバスによる4分の3拍子の湧き上がるような上昇音型が立ち上がるように浮かび上がってくるのか、そう感じさせるのでしょうか。 しかし、16分音符のパッセージが全曲をとおして疾走するなど、とんでもないテンションの高さです。その細かい動きに、付点のリズムをまじえた和声的な動きかが重なる。とても立体的な変奏のかたちです。 右手が16分の18拍子、左手が4分の3拍子。これが9小節目で交替し、右手が4分の3拍子、左手が16分の18拍子になる。また後半になって右手が16分の18拍子、左手が4分の3拍子と元に戻り、後半の後半で再度、右手が4分の3拍子、左手が16分の18拍子となったかと思うと─両手が16分の18拍子と、両手がばらばらと同じ音価で動いて閉じられる。この間、右手と左手の交差が、バスのテーマは左手で右手より高いところで始まるなど。後半は右手の旋律が2声になって、オルガンコラールの2重旋律を想わせます。 この第26変奏は、全体の中でも難曲のひとつなので、演奏する側としても、なかなか自分の個性を反映させて、他の演奏家との違いを際立たせるのは難しいと言えます。従って、演奏家による違いは、あまり目立たず、結果的に、皆同じような演奏になってしまう。そんな中でグールドの演奏は、疾風のように駆け抜けてしまうスピードと機械的なほどの正確さで群を抜いていると言えると思います。彼の後に、様々なピアニストが演奏していますが、ここまで機械的で速さをストレートに追求した人もいないのではないでしょうか。その高速テンポのひとつと理由と考えられるのは、4分の3拍子で弾かれる付点のリズムをまじえた和声的なバスのメロディです。次の第27変奏に移ると、カノンのテーマがバスで提示されますが、それに近いテンポで、この第26変奏のバスを弾いている。それに合わせて、もう一つの声部の16分の18拍子の細かい音を弾くと、高速になってしまうということではないか。 そして、他のピアニストは変奏の入りが滑らかであるのに対して、グールドは最初の音を強くしてインパクトのある冒頭にしています。それは、最初のところのアリアで静かにして、聴き手が耳を澄ましたところで、第1変奏が突っかかるように攻撃的にはいるのと、同じような効果があると思います。第1変奏の冒頭ほどには鮮烈ではありませんが、第25変奏で眠気を誘われたのに、ガツーンと眠気覚ましの一発を喰らわせるには十分です。さらに、最初の音がインパクトを伴って、はっきりと聴こえてくるので、聴き手はフレーズやひとつひとつの音を聴こうとするようになります。それに応える形で、グールドは、とくに16分の18拍子の細かい音を、ひとつひとつの音が突っかかるように立つ輪郭のくっきりした演奏をしています。さらに、16分の18拍子の高音部と4分の3拍子のバスの部分がけんかをするように対立的に際立たせています。それによって、攻撃的な対立の緊張感の高い演奏になっています。その尖がった演奏がグールドの特徴ではないかと思います。 そして、あっけないほどに、この変奏を終わらせて、第27変奏のカノンにうつり、第26変奏はつなぎとしてあると思います。 シフは、この変奏全体を弱音で抑制をきかせて演奏します。スピード、音の粒立ちともグールドに劣らない演奏ですが、そこに抑制が加えられることによって、グールド以上に技巧を凝らした演奏になっていると思います。グールドの演奏は攻撃的に聴こえるのに対して、シフの演奏には静けさがあって、ひそやかに囁きかけてくるような感じがします。シフのテンポ設定は、16分の18拍子の細かい音のテンポと、次の第27変奏の16分音符の細かいパッセージのテンポとを合わせるようにしているようで、グールドとは違った形で関係を持たせているようです。 変奏の入りは、グールドやシフにはない柔らかさで、優しく始まります。技巧的であることを前面に出すことなく、弱音での抑制した演奏ではじまり、前半の部分で徐々に音を強くしていき、繰り返しでいったん弱音に戻って、再び強くして行って、後半はまた弱音ではじめて徐々に音を強めて、繰り返しで戻って、最後にむけて一段と強くしていって、終わると、次の第27変奏につなげます。これは、演奏に直線的な盛り上がりにとどまらず、一度盛り上がるが弱まり、次には一層の盛り上がるところまで行って、それがまた弱まるというように段階的に、徐々に最高潮に達していく、言わば、満ち潮と引き潮を繰り返しながら、だんだんと高潮になっていくのが、息づくような盛り上がりを作り出しています。弱音と強調の音量の差の絶対値は、それほど大きくないのですが、そのプロセスの踏み方によって盛り上がりの効果が大きく感じられる演奏です。 一方、各声部の弾き分けについては、16分の18拍子の細かい音の声部はノンレガートで音の粒立ちをはっきりさせて弾いているのに対して、4分の3拍子の声部はノンレガートを徹底せずに音がつながるように聴こえる、そして歌わせるように弾いています。この二つの声部の演奏にギャップを作り出して、二つの声部とも聴き手が聴きたい声部を、より聴こえます。 ケンプは、ノンレガートでひとつひとつの音をくっきりさせて、各声部を明晰に際立たせるというより、音のつながりを大切にする音楽性がベースにあるため、響きの共鳴を大切にするところがあるようです。この第26変奏のデュエットで二声を際立たせるのではなくて、しかし、かといってどちらかを伴奏にしてしまうでもない。16分の18拍子の細かい音の動きが共鳴してヴェールのようにメロディを響かせて、そのヴェールから浮かび上がってくるのが4分の3拍子のバスの部分です。二つの声部のそれぞれを埋もれさせることなく、対立させることもしないで、調和させながら、それぞれを、それぞれに生かしながら聴かせています。ケンプ独特のバランス感覚と間合いというのでしょうか。 また、グールドやシフのように高速テンポの演奏には指回りがついていけず、演奏のテンポは速くなりません。それが却って、湧き上がるような上昇音型が「ラッパの声をもって、竪琴をもって、神をほめたたえよ」とロシアの女流ピアニストのユージナが評したようなコラールのように聴こえる演奏になっています。ケンプは、静かにテンポを速くしないで、演奏を始めて、全体として、徐々にテンポがあがり、微かに音量が高くなっていくようなので、変奏が進むにつれてじわじわと盛り上がっていく、つまり、神の賛美が高まっていく印象を聴き手にイメージさせる演奏になっていると思います。 おそらく、この変奏に関して最も遅く弾いているのが、テューレックでしょう。意図的というよりは、指が回らないからでしょうか。この曲の演奏で全般的に言えることですが、ゆっくり演奏することで、各声部の動き、対位法の構造が透けて見えるように明晰に聴くことができる演奏です。この動きの速い変奏で、この演奏ほどひとつひとつの音の強弱やニュアンスが聴き分けられて、楽曲の構造が余さず把握できる演奏はないと思います。ゆっくりしたテンポで、しかもインテンポを機械的なほど徹底しているので、表層的な盛り上がりはないものの、躍動感をうしなわず、音の動きの形だけで語らせるという勢いを潜ませていると思います。 弾き方はマレイ・ペライアの方向に近いと思いますが、ディナースタインは、音が軽いところに特徴があると思います。したがって、盛り上がり方はペライアの息づくようなものにはならなくて、ディースタインは浅い打鍵でコロコロと転がるようです。そこに後半で低い音が加わってくると、音が太くなって、強さは変わらなくても、音が拡がっていくように感じられて、そのことで変奏の後半で盛り上がるような演奏になっていると思います。それは、第22変奏のときと同じように、この変奏の演奏全体を始まりから終わりまでの長いスパンでクレッシェンドかけていると思われるからです。その変化は微かなものですが、始めと終わりを比べるとたしかに大きくなっているのです。それ以外には、とくに何か手を加えるようなことはしていないようで、直球勝負という演奏です。 ・ピーター・ゼルキン(1994年録音) ゼルキンの演奏は、16分の18拍子の6連符の連続で絶え間なく高速で動き回る声部が前面に出ていることです。その動きまわるひとつひとつの音はノンレガートで、くっきりと聴こえます。それが、細かい音が高速で動き回っているのに、流麗さのような感じよりも、どこか訥々とした印象を伴い、音楽の抽象的な美しさとか運動性といったものではなく、どこかで語りかけるような印象を受けます。それは、単に訥々としている印象だけでなく、ゼルキンの弾いている細かい音の動きが、均一に粒がそろって正確に運動するというのではなくて、人が語る際に、普段は当たり前のこととして感じることのない抑揚に似た不規則さがあるように聴くことが出来るからです。もとより、ふだん喋っていることの抑揚などいうものは、それとして意識することはないもので、ここでのゼルキンの演奏においても、それを意識しなければ感じられないだろうし、もしかしたら、私が感じたと思ったのは思い違いかもしれません。そんな微かなものだろうと思います。無理して言葉にしてみますが、例えば最初は上昇していく音型を繰り返していきますが、かすかに上昇するにつれて音が強くなっていき、繰り返しで下の音にもどれば、音の強さも戻って、また上昇とともに少しずつ強まっていく、という繰り返しは呼吸をしているような。そこに上昇のカーブやちょっとしたテンポの変化によっても、その音の強まり方は変わる。その背後で4分の3拍子の低音が聴こえてくる。それが息つぎのように聴こえる。後半は逆に下降する音型の繰り返しで、変化の方向は反転します。それが終わりのところで、上昇と下降が両方出てきて絡み合うのです。 ・アンジェラ・ヒューイット ヒューイットは16分の18拍子の6連符の連続をバックに、他の声部が4分の3拍子の反復で演奏を進めているようです。その4分の3拍子の反復ですが、前半では、この繰り返しの際にはアクセントを変えてノリを変化させています。つまり、最初の時は2拍目にアクセントを置いてタ・タン・ターンと弾いていたのを、繰り返しのときはそのアクセントを強調せずに、タ・タ・ターンと弾いていました。それが、後半の部分では、同じ変奏の中で、前半では最初と繰り返しで変化させていた、ことなるアクセントを同居させて、演奏の中でノリを変化させてしました。そのバックでは16分の18拍子の6連符が絶えず動き回っているのです。それゆえに、一気に躍動的に走ってしまうように、この変奏において、そういう勢いもありながら、一方でノリが変化していると、聴き手は、一気に乗れなくなってしまう部分と、16分の18拍子の勢いに乗っている部分にと分裂するような複雑さを感じることになるわけです。その点で、面白い演奏といえると思います。 ・マルティン・シュタットフェルト 快速テンポで堅実に弾いていますが、この変奏では繰り返しをしていません。 ・セルゲイ・シェプキン シェプキンは4分3拍子をリズムを刻む程度の位置づけで、16分の18拍子の細かい音の動きを重点的に、というより、このヴィルトゥオーソ的な動きを前面に押し出して弾いています。しかも、前半は上昇する音型が繰り返されるので、前半を繰り返しまで通して、最初は比較的小さな音から入って通して息の長いクレッシェンドさせていって、後半は下降する音型で始まるので、今度は反対に徐々に音を弱めていって、変奏の最後では、上昇と下降の両方の音型が絡み合うところで、一気に盛り上げて終わるという全体としてドラマチックな盛り上げで聴かせてくれます。 ・イム・ドンヒョク この快速の演奏を、ひとつひとつの音が磨き上げられたように彫琢された音で弾き切っています。それだけで凄い。響きが豪華そのもの。 しかも、二声と純粋になったカノンのぶは、あまりカノンのようには聞こえません。休止符を巧みに使っていて、模倣の声部が入ってくるのと、交互に、対話的になっています。始めは上昇的な音型が左手に現われ、右手が模倣する。後半に、右手は逆向きの、下降的な音型、左手も従う。最後は右手と左手が逆方向に動き、比較的静かに閉じられます。第27変奏は、<間>の音楽だ。懐の深い<間>と評する人もいます。 カノンのテーマの6連符の最初の8分音符に殊更にアクセントをつけることなく、音の強さを揃えるように弾いています。それが、前の第26変奏の16分音符の細かい動きから、アタッカで続いて、この第27変奏が始まると、滑らかに移行してくるように聴こえます。ただ、最初が8分音符なので附点気味のリズムに聴こえてきます。そして、左手のバスがカノンのテーマを提示した後、1小節遅れて右手が模倣するのですが、そのとき、バスはほぼ休止状態で、5連符の頭のところでだけ8分音符を添えるように弾くようになっていますが、グールドは、そこでだけ音が厚くなってアクセントが強調されるのを避けるように、揃えて弾いているように感じられます。そこで附点気味のリズムが印象的になります。もちろん、ひとつひとつの音は輪郭をはっきりとさせる粒立ちの立っている音です。だから、リズムが連続しているような感じとなります。けっして流麗ではないのですが、そのつらなっているリズムが聴く者の関心を後へ後へと導くような推進力を与えています。それは、附点気味のリズムも原因していると思います。しかも、カノンのテーマは、別の声部は殆ど休止で6連符のところだけが単独で交互に弾かれるので、後の方へと導く動きが純粋に聴き手に提示されるようになります。 それは、グールドは第25変奏から6つの変奏を、このゴルトベルク変奏曲全体のコーダとしてまとめて捉えているように、私には思えるからです。第25変奏はコーダのアダージョ序奏で第26変奏から終わりに向けた盛り上がりが始まります。まず、高速の動きでスタートして、そのあとリズミカルな変奏が続いて、聴き手はリズムを感じ取って身体が熱くなっていく。だから、この第27変奏は、そのための中間部のつなぎという位置づけになっていると思います。そのためには、流れの障害となるようなことを取り除いて、スピードを落とさずに終曲に向かっていく。グールドの演奏は、そういうところがあると思います。グールドは<間>を埋めるような演奏をしています。 シフは前の第26変奏も抑制した演奏をしていますが、この第27変奏も抑え気味で<間>の音楽になっていると思います。この人の演奏で特徴的なのは、冒頭のテーマは弱音で静かに始まり、可愛らしいところが感じられるのに続いて、右手が模倣するところで、左手は5連符の頭のところでだけ8分音符を添えるように弾く以外は休止するところ。第2小節のところです。シフは左手のタイミングずらします。心持ち左手が早く出てきます。それで、左手の8分音符は第2小節の右手のカノンに添えられたものではなくて、第1小節の左手で提示された最初のカノンの尻に後からくっついたようなつながりで聴こえてくる。カノンのテーマが最後に少し音が上がっておしまいの後で下の音がとって着けたように追加される。しかも、一音だけなので目立って、アクセントがつくように聴こえる。それが、後でも同じように繰り返されるので、まるでカノンの繰り返しの尻尾にアクセントがあるような聴こえ方をします。実は、この後の第28変奏を、シフは後ろにアクセントがあるように弾いているのですが、それとつながる感じがする。それと、第26変奏が神を讃えるのであれば、この第27変奏は後ろに重心があって、どっしりとした感じで神を迎えようとする感じの変奏というイメージで聴くことができると思います。 ペライアは、前の第26変奏を弱音で始めて、演奏が進むにつれて音を強くしていきました。それに対して、この第27変奏は最初の音から強く始めます。この変奏は終わり方が静まるようなので、第26変奏とは対照的ということになるのです。ペライアは、この対照を作り出しました。強いでだしは、カノンのテーマの6連符の最初の8分音符で、以後もテーマが模倣されて繰り返されると最初の8分音符が強い音で弾かれます。それはフレーズの強いアクセントとなって強調されます。そのため、コケティッシュで自然な流れのカノンのテーマが、ペライアの場合には力強いものとなります。しかも、テーマが模倣されると別の声部がテーマの最初の音に添えるような音以外は休止となるのを、最初の音のアクセントを補強するように弾いて、さらに強調します。そうなると、この変奏が全体的にアクセントの部分が突出して、次の変奏へのつなぎというのではなく、この変奏がゴツゴツして屹立しているような印象になります。グールドの場合と違って、この第9群を締めているといえます。 前の第26変奏と同じ弾き方で、細かい音のパッセージを、個々の音の響きを抑えることなく共鳴させるようにして、豊かに響かせています。しかし、ひとつひとつの音が澄んでいるのと、バッハが響きを計算して作っているのだろうから、響きが濁ることがない。そのため、とても豊饒な響きとして聴こえてきます。ケンプの第26変奏以降の演奏では、その響きが、とても印象的です。そのため、ケンプの演奏は流麗に聴こえます。しかし、ケンプはただ流麗に流れてしまうに任せることなく、後半でカノンの声部の別の声部で添えられる音を強調するように際立たせて、流麗に流れるカノンのテーマに楔を打つようにしています。それが聴き手にとっては、立ちどまってカノンのテーマとその受け継ぎのポリフォニーに注意させる役割を果たしている。その楔が堰となって、演奏に勢いを感じさせています。 テューレックは、他のピアニストのようにヴィルトォーゾ的な要素を見せたり、盛り上げようとすることは一切ありません。この人ほど、この変奏を静かに落ち着いて弾いているひとはいないと思います。決して弾き急ぎすることはなく、カノンが、どのように声部に受け継がれ、どのように変化していくか、しかも、カノンのテーマが声部ごとに交互に引き渡されるように弾いていくと、別の声部の音は、他のピアニストは添え物のように伴奏の効果のように扱っていますが、テューレックは対位法の並立する声部として弾いています。その結果は、この変奏が<間>のあいた、スカスカの音楽であることが白日の下に曝されてしまうのです。 ディナースタインも抑えた演奏です。終始弱音で、ことさらにアクセントをつけることなく、抑揚を施すこともない、細かい音の動きを堅実にストレートに弾いています。テューレックと違って技巧面では指がまわるからでしょうか、テンポを落とすことなく、シフやペライアといった人たちと同じようなテンポで弾いています。それがどういうわけか、静かで、内省的な印象を与える演奏になっているのです。詩的というのでしょうか、ひとり静かに神と対峙し、神を迎えようとする光景がみえるような演奏なのです。それは、カノンのテーマをそれぞれの声部が弾いて受け渡していくときに、左手が弾いていれば、その間右手は休止で、右手の場合は左手が休止というように各声部が単独でカノンのテーマを弾いているのが、テーマが剥き出しになってしまっているのを、ディナースタインは、その剥き出しになったテーマをそのまま弾いているといった感じで、機械的といえばそうなのですが、それは、独りで神に向かって何もつくりごともしていない姿勢というように感じられます。それは孤独な姿であります。そういう演奏が繰り返されて、6小節目で両手で同じようなフレーズを重なって弾いているところは、音が重ならないのです。両手が同じことをしていて、しかし、別々の音になっている。結局、この変奏を通して最後まで、左右の手の音は別々なままです。これは、そういう厳しい孤独な姿でもあるのだと思います。 ・ピーター・ゼルキン(1994年録音) 第26変奏と同じような弾き方で始めます。カノンのテーマは、同じように16分音符の連符で記された細かい動きですが、この第27変奏は音が込み入った印象はなくて、音の隙間があいているような感じです。8分6拍子という設定のせいなのでしょうか。しかも、他方の声部はほとんど休止のようなものなので、単独の声部がシンプルに訥々と弾いている。ゼルキンの演奏を聴いていると、そのように聴こえてきて、カノンによってテーマが別の声部に模倣されて、受け渡されていきますが、それぞれの声部がおのおのでモノローグをしているように聴こえます。寂しいというのではないのですが、質素という感じでしょうか。そこにほとんど休止のバスの8分音符が単独で聞こえてくると、モノローグに対する相槌のようです。ゼルキンは、シンプルに弾いているかのようです。それぞれ声部を弾き分けてはいますが、変奏の終わりで、各々の声部でカノンのテーマが重なり合うところを、重なることによって音楽が厚さがでて、構築的に盛り上がるはずなのに、ゼルキンの演奏では、そうはならずに、各声部がそれぞれにカノンのテーマを弾いても、スカスカな感じになって、言ってみれば、声部が集まっても各々がモノローグしていて重ならない。そんな印象で質素なまま終わります。 ・アンジェラ・ヒューイット ヒューイットは繰り返しで、他の変奏でやっていましたが、ここでも音量やタッチを変化させます。繰り返しになると、音を弱くして、タッチを柔らかくします。そうすると、カノンのテーマに対して、他の声部が8分音符で、そのテーマを断ち切るように突っかかってきて、対立するような緊張感が生まれるのですが、繰り返しの際には、タッチが柔らかくなるので、その他の声部の8分音符は突っかかるようなものではなくて、カノンのテーマに寄り添うような感じに変わり、音楽の流れがリラックスしたものになります。同じような変化のつけ方は後半の部分でも行っていますが、後半のカノンのテーマは下降する音型なので、流れの変化はより印象が強くなります。そのためリラックスしてスムーズに流れるのが印象的になり、それが変奏の終わり近くで両手でカノンのテーマを絡み合いをするところで、これには前半でのテーマも一緒になるのですが、そこの流れがスムーズに絡んで、無理な力が入ることがなくなって、とても自然な感じになっています。終盤のところで、他のピアニストでは力が入っていくところですが、ヒューイットは脱力という変かもしれませんが、違った方向を、ここで明らかにしていると思います。 ・マルティン・シュタットフェルト 堅実に弾いていますが、この変奏では繰り返しをしていますが、とくに仕掛けはありません。 ・セルゲイ・シェプキン 繰り返しでは音を弱め、タッチを柔らかくして弾いています。それは、全体のコーダというところにきていて、その勢いを保ったまま、ここで少し聴き手に息抜きをさせてくれていると思います。 ・イム・ドンヒョク 全体の演奏も、第26変奏あたりからはコーダに入って、弾き栄えのする、盛り上がるタイプの変奏が続くので、あまり細工を施すようなことをせずに、きれいな音で真っ向から楽譜と直球勝負すればいいということでしょうか。速めのテンポで颯爽と弾いています。 アリア 。

|