�@�Q�O�O�Q�N�P�P���@�������m���p��

�R���N�V�����Ƃ́A���Ƃ��ƒ����̗L�͏���́u�N���X�g�J�}�[�v�ɗR������ƍl�����Ă��܂��B�����̓��[�}���c�ɂ�錠�ЂƊe�n���̏���̎��͂Ƃ�����̎x�z���s���Ă��܂����B���͂̐��E�͏���ɂ��Q�Y�����ŌÑネ�[�}�̂悤�ȓ���I�Ȓ鍑�͂Ȃ��A�_�����[�}�鍑�̓��[�}���c�ɂ���Č��ЂÂ���ꂽ���ړI�Ȃ��̂ɉ߂��܂���ł����B�Ƃ��ɁA�_�����[�}�c��Ƃ��Ă̒n�ʂƍ����ɂ�鐭���Ŗ�����ۂ��Ă����̂��n�v�X�u���O�ƂŁA�����͗̒n��R���Ƃ������͂ɖR�����������߁A�_�����[�}�c��Ƃ����������ǂ����Ă��K�v�������Ƃ����܂��B���̂��߂ɂ́A���ڏ�ł����Ƃ����ЂÂ��邱�Ƃ��K�v�s���ŁA���̂��߂ɂ͉ƌn���ł��������邱�ƂŌ��Ђ̔��t�������Ȃ��A���̂Ƃ��Â��R������ƌn�ł��邱�Ƃ��؋����Ă邽�߂ɌÑネ�[�}�̑����i�ȂǕi���𑽐��������Ă��邱�Ƃ��L���ł����B�����ŁA�ޓ��ɂƂ��ăR���N�V�����̎��E�͎���̐����̂��߂̕K�v�ɋ���Ă̂��̂������Ƃ����܂��B���ꂪ�����̃n�v�X�u���N�Ƃ̃R���N�V�����̊�ՂƂȂ��Ă��܂��B���̌�A��������ߐ��ɂ���x�z�����͂ɂ����͎x�z���猠�Ђɂ��x�z�ɐ��i���ώ����Ă����܂��B���̎��ɁA�L���������̂��A�����̃n�v�X�u���O�Ƃ��p�����؋��i���W�߂Đ����I�Ȏx�z�̉ƕ��ł��邱�Ƃ��������邱�ƂƁA�����̔�҂Ƃ����V���ȉ��l�Â����{�����Ƃł����B���̎��͂��X�y�N�^�N���Ƃ��čL���m�炵�߂邽�߂ɗL�͂ȉ��Ƃ̓R���N�V�����ɐϋɓI�ɂȂ�܂��B���[�u���Ƃ��A�v���h�Ƃ��G���~�^�[�W���Ƃ������L���Ȕ��p�ق́A�����������Ƃ̍s�ׂ̌��ʂł��傤�B�����āA�ߑ�ɂȂ�ƌo�ϗ͂ɂ���ė͂����Ă����u���W���������Ƃ�M����^���āA�R���N�V����������悤�ɂȂ�A�R���N�V�����̓u���W�����̎�ɕώ����Ă����܂��B�����āA���Ƃ�M���̃X�y�N�^�N��������l�Ƃ��Ċy���ނ��̂ցA���̉ߒ��Ŏ���Ƃ��A���I�łƂ��������Ƃ����X�ɗD�悳���悤�ɂȂ�킯�ł��B����́A�E�B���X���b�v�E�R���N�V�����́A�u���W�����̃R���N�V�����̈�̓T�^�Ƃ����Ă�����������܂���B����ɂ́A���I���́A���������s���N�ȍ�i�������������Ă����_�œ����I�ł��B�ߑ�̓����A�����J�Ƃ����Όh�i�ȃv���e�X�^���g���������A�����ʂł����ւ邳���Ƃ��낾�����Ǝv���܂����A�����Ŕ邩�ɂ��̂悤�ȃR���N�V������i�߂Ă����̂́A����Ō����I�^�N���ۂ��Ƃ��������悤�Ɏv���܂��B

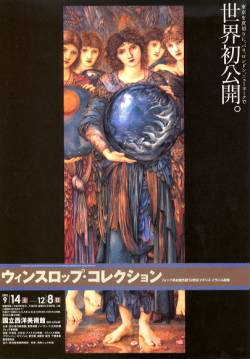

����Ȃ��Ƃ𗯕ۏ����Ƃ��ē��̕Ћ��ɒu���A����̈�ۂ𗦒��Ɍ����ƁA���R�����l���A�c�ɂ����s�s�A�ʎ��������\�A���S�����ޔp�A���ړI�\���������܂����C���j�[�A�`���I���{��萬����A���J���������Ă�A�Ƃ�����ƓΗ��̌`�ɂ��Ă݂܂����B���̂��Ƃ́A�����W�������Ă������ŁA�ł���l���������Ă��������Ǝv���܂��B ����̓W���͐��m���p�قŊ��ҏW�����Ƃ������ƂŁA��Ƃ����e�[�}�ʂ̓W���ł͂Ȃ��āA���̍�i�̕��͋C�Ƃ����̂��C���[�W�ɂ���Ď��̂S�ɕ��ނ���Ă��܂��B �T.�ߋ��Ɠ��� �U�D�_��ƌ��� �V�D�U�f�Ƒ� �W�D�ے��Ƌ��� �W������Ă����Ƃ́A�C�M���X�̃u���C�N�A���Z�b�e�B�A�o�[�����W���[���Y�A���b�c�A�r�A�Y���[�A�t�����X�̃A���O���A�h���N�����A�W�F���R�[�A�����[�Ƃ�������Ƃ����ł��B�����ł́A�W�����ɂ�����邱�ƂȂ��A��Ƃ₠�邢�͈�ۂɎc������i���ʂɎ��グ�Ĉ�ۂ������čs�������Ǝv���܂��B ��ۂɎc������Ƃɂ��āA���グ�Ċ��z����������ł��������Ǝv���܂��B ����̓W���̒��ŁA��ԃC���p�N�g�̂�������i�ł��B�E�B���A���E�z���}���E�n���g�̂P�W�X�X�N�Ɋ����������w���Ȃ�̊�ցA�C�F���T�����̐����搹���x�ł��B�X�Q.�~�P�Q�T�p�̑��ʂɁA�ׂ����k���ɕ`�����܂ꂽ�A�l�A�A���B���̈��|�I���́B��ʂ���͂ݏo�ė������Ȃقǂł����B �@�ŏ��Ɏ��グ���Ƃ́A�G�h���[�h�E�o�[�����W���[���Y�ł��B�Ⴂ���A���t�@�G���O�h�ɎQ�����A���̌�͓Ǝ��̍�i���E�������Ĉ�Ƃ𐬂�����Ƃł��B���t�@�G���O�h�͂P�X���I�̐��I���Ƀ��[���b�p�̊e���ŋ������ے���`�I�Ȍ|�p�^���̈�Ƃ��Ĉʒu�t������C�M���X�ŋ������^���A���邢�̓O���[�v�ł��B���̃E�B���X���b�v�E�R���N�V�����ł������̍�i�����W����Ă��āA�o�[�����W���[���Y�̂ق��ɂ��A���Z�b�e�B���~���C���̉�Ƃ̍�i���W������Ă��܂����B���{�ł��A�t�@���̑����O���[�v�ł��B

�Ƃ������A�����I�ɐ��I���̎���́A�����Ⴉ�����ނ炪���グ�錠�ЂƂ��ăA�J�f�~�Y���̉�Ƃ��������݂��Ă����킯�ł��B�Ⴂ�ނ�́A���̌��Ђɑ��Ĕ��R���邱�Ƃ��ł����B���Ђւ̔��R���A�C�R�[���V�����|�p�^���Ƃ��邱�Ƃ��ł����B������A����Ӗ��ł����͌��Ђ̔�̂��Ƃɂ��邱�Ƃ��ł����A�Ƃ��܂��B�悭�A�Ⴂ���オ�v�t���ƌ����鎞���ɗ��e�⋳�t�Ƃ��������͂̑�l�ɑ��锽�R������Ƃ����̂��A�f��⏬���≹�y���Ńq�[���[�ɂ悤�Ɉ�����悤�ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B�������A���R�ƌ����Ă������͗��e����͂̑�l�ɐ��������ۏႳ��Ă��钆�ŁA�����̎P�̉��Ŕ��R���Ă���킯�ŁA������ˑR�A���̎P�������Ȃ��Ă��܂����ꍇ�A�����͎���̐������̂���������Ă��܂��̂ł��B���̖����W���Ȃ�������S���l�����邱�ƂȂ��̂́A���F�A���R�Ƃ͂��̒��x�̂��̂ɉ߂��܂���B������A���̌��R�Ƃ��������ɁA�ۉ����Ȃ��C�Â������Ƃ��A���R�ȂǂƂ��������������͉̂_�U����������Ȃ��B�����悤�ɂ��Ƃ́A�ꕔ�ɗ�O�͂�����̂́A���t�@�G���O�h�ɂ����Ă͂܂�Ǝv���܂��B�Ⴆ�A���グ���ނ����Ⴆ�A���ʂƂ��ďo���オ������i���\���̎����������Ă݂�ƁA�ނ炪���R���Č����������̌��Ђ�������i�Ƃ̈Ⴂ���A�ꌩ�Ō������邱�Ƃ��ł���ł��傤���B�����ւ�h煂Ȍ��������Ƃ͎v���܂����A�o�[�����W���[���Y�ɂ��Ă��A�A�J�f�~�[�ւ̓������邳�ꂻ�̐��E�Ŏ���Ɍ��ЂɌ������ďo�����Ă����Ȃ��ŁA�ނ̓��t�@�G���O�h���Ԃ����܂��B

�E�B���X���b�v�Ƃ����l�̍D�݂ɂ́A�������������I�ȂƂ��낪����悤�Ɏv���܂��B

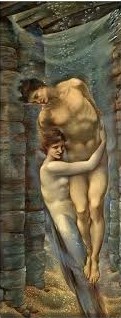

�܂�ŃC�M���X�̓c�ɂ̂悤�Ȏł̌��ɁA�w��̋��̓��[�b�^�X�g�[���̂悤�ł��B�C�M���X�̌Ñ�̓`����z�N������悤�ȕ��i�̒��ɐ_�b�̖q�_���A��ڂȎp�Ō���Ă��܂��B���̖q�_�́A���l���b�̖쐶���̂��̂Ƃ������p�ŁA�����I�ɐ������ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�r�W�l�X�̐����̂��オ���Ă������Ȑ���オ����ے����Ă���悤�Ȏp�ł��B���ꂪ�ォ��ڐ��ŁA�_�Ɍ����߂�ꂽ�����ȉ����v�V���P�[�������낵�܂��B�����Ɩ�b�ł��B��������b�ɔ����Ђꕚ���Ă���|�[�Y�ł��B���̏����͋��������[�����Ă܂Ƃ߂��w�A�X�^�C���̃C�M���X�l�̏����Ɍ����Ă��܂��B�S���́A���̏����͗��̐K��������Ɍ����Ă��܂��B�w�ォ��A������K�ɂ����Ẵ��C���͓����I�ŁA�G���`�b�N�ł��B���̂悤�ȃA���O���ŏ��U��ȐK��`���Ƃ������Ƃ́A����܂łɂ́A�Ȃ������̂ł͂Ȃ����B���̕������������o���A���I�ȃk�[�h�O���r�A�ŁA�悭���ڂɂ�����A���O���ł��B���̂悤�ɋL�q���Ă݂�ƁA����オ��̐����̐V�����{�ƂɛZ�тĂ���悤�Ɍ����Ă��܂��B��Ɩ{�l���A�����܂Ŏ��o���Ă������͕�����܂��A���ЂƂȂ��Ă���A�J�f�~�[�̑�Ƃł͌����Ă��Ȃ��A�����������Ƃ������̂��A���̉�Ƃ̐V�����Ƃ���Ƃ��āA�V���K���Ɏ�����Ă������̂łȂ����B �܂�ŃC�M���X�̓c�ɂ̂悤�Ȏł̌��ɁA�w��̋��̓��[�b�^�X�g�[���̂悤�ł��B�C�M���X�̌Ñ�̓`����z�N������悤�ȕ��i�̒��ɐ_�b�̖q�_���A��ڂȎp�Ō���Ă��܂��B���̖q�_�́A���l���b�̖쐶���̂��̂Ƃ������p�ŁA�����I�ɐ������ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�r�W�l�X�̐����̂��オ���Ă������Ȑ���オ����ے����Ă���悤�Ȏp�ł��B���ꂪ�ォ��ڐ��ŁA�_�Ɍ����߂�ꂽ�����ȉ����v�V���P�[�������낵�܂��B�����Ɩ�b�ł��B��������b�ɔ����Ђꕚ���Ă���|�[�Y�ł��B���̏����͋��������[�����Ă܂Ƃ߂��w�A�X�^�C���̃C�M���X�l�̏����Ɍ����Ă��܂��B�S���́A���̏����͗��̐K��������Ɍ����Ă��܂��B�w�ォ��A������K�ɂ����Ẵ��C���͓����I�ŁA�G���`�b�N�ł��B���̂悤�ȃA���O���ŏ��U��ȐK��`���Ƃ������Ƃ́A����܂łɂ́A�Ȃ������̂ł͂Ȃ����B���̕������������o���A���I�ȃk�[�h�O���r�A�ŁA�悭���ڂɂ�����A���O���ł��B���̂悤�ɋL�q���Ă݂�ƁA����オ��̐����̐V�����{�ƂɛZ�тĂ���悤�Ɍ����Ă��܂��B��Ɩ{�l���A�����܂Ŏ��o���Ă������͕�����܂��A���ЂƂȂ��Ă���A�J�f�~�[�̑�Ƃł͌����Ă��Ȃ��A�����������Ƃ������̂��A���̉�Ƃ̐V�����Ƃ���Ƃ��āA�V���K���Ɏ�����Ă������̂łȂ����B�w�[�C�x�i�E�}�j�Ƃ������ʉ�́A�w�p�[���ƃv�V���P�x�̋t�̍\�}�ł��B�c���̉�ʂ́A�����Ől�����j�����C�̒�Ɉ������荞�ލ\�}�ł��B�j��[�C�Ƃ����ޗ��Ɉ������藎�Ƃ������ł��B���I���ɓ��L�̃t�@���t�@�^�[���B�r�W�l�X�̐������������A����オ���āA�����薼�𐋂����j���A�d�����������[�݂Ɉ������藎�Ƃ��B���Ȃ肱�����̉��߂ł��B�������A��������A�j�̗��ꂠ��l�ɛZ�тĂ���Ǝv���܂��B�����ł́A�j��������������A�g�̂�S���Ђ˂�|�[�Y�͘e�̉����狹���o�č��Ɏ���T�C�h���C�����I��ɂȂ��āA������܂��G���`�b�N�ł��B �w�^�J�̓������݂����̂�����_�i�G�x�i�E���}�j�́A�����\�}�A�|�[�Y�ŏ����̓k�[�h�ɂȂ��Ă����w�E�F�k�X�E�G�s�^���~�A�x�i���}�j��`���Ă��܂��B ���������Ă���ƁA�o�[�����W���[���Y�Ƃ�����Ƃ́A���̃��t�@�G���O�h�̉�Ƃ����ɔ�ׂāA���������ʂ��X�g���[�g�Ɍ����Ă���̂ł��B

���_���e�E�Q�C�u���G���E���Z�b�e�B

�o�[�����W���[���Y�̂Ƃ���ŁA�ߐ�����ߑ�Ɏ��オ�i�ނɂ�āA�������ɂ���ċ���̃p���[�����~���A�V���ȎЉ�̒S����Ƃ��Ďs���K�����u�����Ă���ƁA��Ƃ̌ڋq������≤��M������A�s���K���A������u���W�����W�[�Ɉڂ��ė��邱�ƂɂȂ����Ǝv���܂��B����ɂ�āA�G��̒����̂�������A�������G�t�Ƃ��ē���̒�����̂��߂ɕ`���Ă���悩�������̂��A�u���W�����W�[�͂��̂悤�Ȗ��ʂȂ��Ƃ͂��Ȃ��Ȃ�A�K�v�Ǝv�����i���w������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���邢�́A����̍�i�݂̂𒍕�����Ƃ���������ɕς��܂��B�����ŁA��Ƃ͕s���葽���̌ڋq�ɑ��āA��Ǝ��g���i�荞�ނ��Ƃ��V���ɕK�v�ɂȂ��Ă���킯�ł��B���ẮA�������G�t�ɂȂ邽�߂ɁA�����荞�݂͂��܂������A��U���̐g�����ۏ����A���̂Ȃ��Ŏd�����^�����A�����ɂ���i�̐���ɖv���ł��܂����B�������A�V��������́A��Ƃ͎��R�ƂƂ����Ε������͂�����������܂��A��ɔ��荞�݂������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ȃ����B�����ŁA�V���ɕK�v�Ƃ��ꂽ�̂́A����Ō����A�}�[�P�e�B���O��v���f���[�V���O�Ƃ������v�f�ł͂Ȃ��������Ǝv���܂��B���̖ʂōI���������̂��A�o�[�����W���[���Y��~���C�Ƃ������ӔN�ɑ�ƂƂ��Đ������Ă�������Ƃ����������Ǝv���܂��B����ɑ��āA�����������烍�Z�b�e�B�Ƃ����l�́A���������\�͂Ɍ����Ă����̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���邫�炢������悤�Ɏv���܂��B�f��⏬���Ŏ�l���ɂȂ�悤�ȁA�˔\�ɐU���A�������ł͕s��p�ȓV�˔��̌|�p�ƃ^�C�v���v�킹��Ƃ��낪����܂��B

�܂��A�ʂ̈Ӗ��ł́A���Z�b�e�C�̕`�������́A���̂ǂ̂悤�ȉ�Ƃł��`�����Ƃ̂ł��Ȃ��قnj��I�ŁA���������\�I�ŁA�G�L�]�`�b�N�ŁA�����ł��B���̃��j�[�N�������̉�ƂƂ̍��ʉ����ʂ������̃u�����h�̂悤�Ɏ����� ���������_���A�V�����ŋ��Z�ƂŐ���オ�������e�̂��Ƃŋ�������E�B���X���b�v�̊��ɂ��������̂������ƍl���Ă������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

����̃E�B���X���b�v�E�R���N�V�����W�ŁA�G�h���[�h�E�o�[�����W���[���Y�ƃ_���e�E�Q�C�u���G���E���Z�b�e�B�̍�i�������W������Ă��܂������A����ȊO�ɂ����Ȃ������t�@�G���O�h�̍�i���W������Ă����̂ŁA�ڂɕt�������̂̈�ۂ��A�����ŏ����čs�������Ǝv���܂��B�Ȃ��A����ȊO�ɂ��A�E�B���A���E�u���C�N��I�[�u���[�E�r�A�Y���[�̍�i�������W������Ă��܂������A�����āA���������Ȃ����Ƃɂ��܂��B ���W���[�W�E�t���f���b�N�E���b�c

�s���Љ�蒅���A�Љ�I�̈��肪�蒅����ƁA�o�ς̔��W�ɂ���ʏ���Љ�Ɉڂ��Ă���B�����ł̃u���W���������́A���Ă̋M���̂悤�ɋ��x�z�K���i�A���V�����E���W�[���j�Ɛ�����Љ�I�Ȕe���������Ƃ������Ƃ͍ő��Ȃ��Ȃ�A�w���͌l�I�Ȏ������Ɍ�������悤�ɂȂ����Ƃ����܂��B�����鏬�s���A�v�`�v���A�s�[�_�[�}�C���[���Ɨl�X�Ɍ����Ă��܂����A�v�́A�Љ�I�Ȏs���Љ�̊g�[�Ƃ����W�Ƃ������������A���������ɂ��Ă������Ƃ����u�����ł��B���̂悤�ȂƂ�ŋ��߂���̂́A�v�V�I�Ō��I�Ȍ|�p�ȂǂƂ������̂ł͂Ȃ��āA���̊F����Ƃ͂��܂�ς��Ȃ�����ǁA��������������������悤�ȕ��͋C�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�[�I�ɂ����A�}�f���̕������}���ꂽ�Ǝv���܂��B�������A�����炳�܂ɂł͂Ȃ��āA�����̑������܂Ƃ����悤�ȁA������n���{�e�ł��B���̎����̌����I�Ȍ��z���������Ă݂Ă��A����̐V�����l����n��Ƃ������͋^���o���b�N�l���Ƃ������悤�ȉߋ��̃C�~�e�[�V�����̂悤�ȕ\�ʓI�ɂ͌��߂������Ȃ��̂��������ꂽ�Ƃ����܂��B ����������ʎs������݂�A�A�J�f�~�[�̌��Ђ����Ƃ����̕`�����j��̂悤�ȍ�i�́A���h�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���̂悤�Ȏ��ɁA�s�������̐g�̏�ɍ������A�������A���������w�L�т������C�����ɂȂ��悤�ȁA�|�p�^���Ƃ��ĐV����̒����Ƃ��ŕ]���ɂȂ��Ă������t�@�G���O�h�̍�i�������ɏ���Ƃ����̂́A�����ɂ������I�ȋ��{������悤�ɂ݂��錩�h���͂肽����]���I�݂ɂ���������̂������̂ł͂Ȃ����ƁB���̂Ƃ��ɁA���{�ɕs���Ȑ_�b��`���A�����̃G�s�\�[�h���ނƂ��āA�א�����ɕ���āA���������ۂɌ��Ă�������Ղ��A�Ƃ����̂͂����������j�[�Y�ɉ�������̂������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�w�T�[�E�K���n�b�h�x�i�E�}�j�Ƃ�����i�ȂǁA�l���Ƃ��Č���̕��ʂ̐N�̂悤�ɂ������܂��B���������e���݂₷�����A���b�c�̍�i�ɂ͂���Ǝv���܂��B ���A���o�[�g�E�W���Z�t�E���[�A

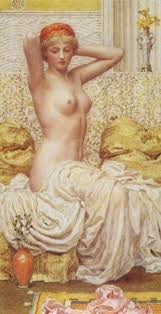

�������A�r�N�g���A���Ƃ���������̋K�����������������ゾ�������Ƃ���A�P�Ȃ�k�[�h��l�ڂɂ��Ƃ���ɏ�������A�������҂�ɒ��߂邱�Ƃ͂ł��܂���B�����ŁA���̍�i�ł͕\�ʓI�ɂ͐��I�ƌ��Ȃ����v�f�𒍈Ӑ[���폜���āA�|�p��i�Ƃ����^�e�}�G�ő��݂�F�߂���悤�ɔz�����{����Ă��܂��B���̍�i�ł��A�����炳�܂ɐ��I�Ȗϑz��~�����Ă�悤�ȗv�f�͎����ɔr����Ă��܂��B�����̕\��͖R�����i���ꂷ����A���_��ς���A����̎G���̃O���r�A�̏����̕������悤�ȕ\��ɒʂ��Ă���Ƃ�������������ł��傤�j�A�܂����g�̓��̂���������������ł��邩����r�����Ă��܂��B���j�������g�̌��z���ɑ����Ƃ��ď����Ă��钤���̏������̂悤�Ɍ����Ĕ��I�ȃI�u�W�F�̂悤�Ɍ����Ă��܂��B�����g���ݍ���ł��錦�z�̈ߑ��̕`�������A�g�̗̂ʊ����Î��������ɁA�قƂ�ǃA�[���E�k�[���H�[�ŋL�Ƃ������鑕���I�ȋȐ��̂��˂�������Ă��܂��B ��������w�ԁx�i�E�}�j�Ƃ�����i�̏����̃|�[�Y����I�ȉ�ʂ��݂Ă���ƁA�܂�ŃA�[���E�k�[���H�[�̃|�X�^�[�A���Ƃ��A���t�H���X�E�~���V���̍�i�����Ă���悤�ł��B���̉�Ƃ̍�i�����Ă���ƁA�l���̑��݊��Ƃ����̐��Ƃ����v�f�͌�ނ��āA��ʂ̖͗l�̈ꕔ�̂悤�ȑS�̂������̂悤�Ȃ��̂ɏo���オ���Ă��܂��B����́A�O�L�̃��b�c�̃C���e���A�̂悤�ȊG��̂��������A����Ɉ���i�߂āA�����Ƃ��Ă̊G��A���G��̂悤�Ȃ�����ɂȂ��Ă���悤�Ɍ����܂��B�܂�A���b�c�̏ꍇ�ɂ́A���s�������ɓK�������|�p�Ƃ��āA�s���̃C���e�B���[�g�Ȏ����ɏ���A�ӏ܂�����̂ł������Ǝv���܂��B�����āA���[�A�̏ꍇ�́A�������ʂ����i�����߂Ċӏ܂���Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�ǎ��̂悤�Ɏs���̋��Ԃ��\������ꕔ�ɂȂ��Ă��Ă���Ƃ����Ă����̂ł͂Ȃ����B��i�����ꎩ�̂Ƃ��ēƗ����Ă���̂ł͂Ȃ��A�����ʼn��炩�̕��͋C�������o���p�[�c�̈ꕔ�Ƃ��ċ@�\��������̂ɕς���Ă��Ă���B���������v���ɉ����Ă���̂����[�A�̍�i�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����������݂��咣���Ȃ���i�����炱���A�����̃k�[�h�摜�ł��A�������r�N�g���A����ɉ\�ƂȂ����̂ł��傤���B���̓_�ł́A���̉�Ƃł͕`���Ȃ���ނ�`���Ă����킯�ŁA�傫�ȍ��ʉ����ł����ƌ����܂��B ���V���I���E�\������ �w�����Ă�����Ə��������x�̓f�b�T���ł��B�܂�ŗ�����L�Ȑl���ƓV�g�𗼑��ɔz�u�������Ӊ�Ȃ̂ł��傤���A���̂��̂����^�C�g�����������������ł����A��Ɩ{�l���U�����\���Ă��āA������Â������̂炵���ł��B�܂�ŁA�i�䍋�̂܂��w�f�r���}���x�ɏo�Ă���V�g�T�^���ɂ�������ł��B ���̑��ɂ��A�W�����E�G���@���b�g�E�~���C���̍�i�͂߂ڂ����W�����Ȃ������̂ŏȗ����܂����B ���W�������I�[�M���X�g���h�~�j�N�E�A���O��

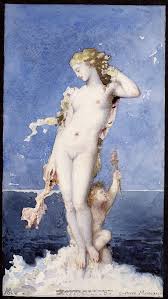

���̂悤�Ȋϕ��ɍł������Ă����̂��w�z��̂���I�_���X�N�x�i���}�j�ł��B���ʂɉ��߂��������w�X�Ɖ�����点�āA�A���u���̊w�͗l��Ԗ͗l�̗l�X�ȐF��`�Ŏ����ߐs�����A���Â������ŁA���z��̓�����悤�Ȕ��������ЂƂ���P�����͂ȂƂ�����ʂ́A�ޔp�I�Ƃ����Ă�������������܂���B�������A���̏����̃|�[�Y�͓`���I�ȃ��B�[�i�X��j���t�̃|�[�Y�ɕ�������̂ŁA�܂��S�̂ɎU��߂�ꂽ�I���G���^���Y���ƌ����ٍ�����A�ʐ��E�ł��邱�Ƃ��������A����ΉB�ꖪ�̋@�\���ʂ����Ă���Ƃ����܂��B�������A���̃A���O���͂ǂ��������̂��́A�����ɒm��R������܂���B���ʂ̗��w�̃|�[�Y�Őg�̂̐��̗�����ۗ������邽�߂ɕs���R�ɍ����Ђ˂��āA�����牺�̉����g�̖L����������������A���̂��߂ɂ��f�b�T���Ƃ����̂��\�}���ӎ��I�ɘc�܂��Ă݂��肵�āA���Ȃ�Ӑ}�I�ɁA��������ė��w��`���Ă����̂ł͂Ȃ����A�Ǝv�킹��ӂ�������܂��B

�܂��A�w���t�@�G�b���ƃ��E�t�H���i���[�i�x�i����}�j�̓k�[�h�摜�ł͂���܂��A�[���ɕ`����Ă��鏗�����A���t�@�G���O�h�̏������ɒʂ���̂ł͂Ȃ����ƌ������߂����ĉ\�����Ȃ��Ƃ������܂���B

�����[�Ƃ�����Ƃ̖��͂Ƃ����̂��A���̍ő�̓����͑�ގ��̂͗��j��̓`���I�Ȃ��̂ł��傤����ǁA���̑�ނɓ`���Ƃ͈�������_���荞��ŁA�V������ʍ\����`����͍����A��낤�Ƃ������Ƃɂ������Ǝv���܂��B�����ɁA���͂�㐢�̐l�X���A�G���e�B�V�Y���⌶�z�ȂǂƂ������v�f�����o���A���߂������Ă������̂ł͂Ȃ����B�����āA���������Ƀt�H���[����l�X�������āA���������v�f���L�����āA�Ƃ������̋N�_�ɂ���Ƃ������Ƃł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�Ⴆ�A�L���ȁw�o���x�Ƃ����T��������������i�ł����A�������i�I���G���g���j�̕��䑕�u�ŃG�L�]�e�B�X���̖��t���������w�i�ɃT�����𗇑̂ɂ����̂̓����[���ŏ��̂��ƂŁA���̌�r�A�Y���[�̑}�G��i���̒ǐ��҂����o���A�T�����Ƃ����Η��̂Ƃ����C���[�W����ԉ����Ă����܂��B�I�X�J�[�E���C���h�̍v��������ł��傤���A�a���҃��n�l�Ɉ������܂�̂܂ꂽ���Ƃɑ��āA���Q�Ǝx�z�~���玀�̂̎�����]���A�G���e�B�b�N�ȃX�g���b�v�e�B�[�Y���I����Ƃ����t�@���E�t�@�^�[���ł��菃�^�ȏ����ł�����Ƃ����C���[�W��グ���̂́A���̍�i���X�^�[�g�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������A���̍�i�ɕ`���ꂽ�T�����̊�ɂ́A���������G�s�\�[�h����A�z�����悤�ȋ��������̂悤�Ȃ��͕̂`����Ă��܂���B���������A�炪�ׂ����`�����܂ꂸ�A�\��Ȃ��ƌ����Ă������̂ł��B��������A�S�̂̍\�}�ŗx��T�����Əo�����郈�n�l�̎�ƁA�����ĉE���̉q���̐D�萬���O�p�`�̃V�����g���[�̍\�}�����S�������̂ł͂Ȃ����Ǝv�킹����̂ł��B

���e���甜��Ȏ��Y�������p���A��̐��E�ł���G��R���N�V�����̈����Ă����E�B���X���b�v�Ƃ����l���ɂƂ��āA������U�����̂������̂�������Ȃ��ƈ��Ղȑz�����������Ȃ�܂��B���ۂ́A����ȊȒP�Ȃ��̂ł͂Ȃ��͂��ł����B |

�A�����J�̃n�[�o�[�h��w�ɕt������t�H�b�O���p�ق��A���傤�Ƒ���C�ɓ��邽�߁A���ʂł͊يO�Ɏ����o����邱�Ƃ̂Ȃ������i�݂̑��o�����\�ɂȂ����Ƃ������ƂŁA���̏����i�̒��ł��A���ɏd�v�ȃE�B���X���b�v�E�R���N�V�������W�߂��W����𐼗m���p�قŊJ�Â��邱�Ƃ��ł����Ƃ������Ƃł��B�A�����J�̋��Z�Ƃɂ�閼�ƂɈꑰ�ł���O�������B���E�k�E�E�B���X���b�v�Ƃ������ƉƁi�P�W�U�S�`�P�X�S�R�j���R���N�V���������R�V�O�O�_�̒�����A���̃R���N�V�����ɓ����I�ȃ��t�@�G���O�h��M���X�^�[���E�����[���̏ے���`�̍�i�𒆐S�ɑ݂��o���ꂽ���̂Ƃ������Ƃł��B�E�B���X���b�v�Ƃ����l���́A�ǂ����l�O�Ŏ����\�킷�Ƃ������Ƃ͋�肾�����悤�ŁA��w���ƌ�ɖ@�����������J���܂����R�O��ň��ނ��Ă��܂��܂��B���Ƃɐ��܂ꓭ���Ȃ��Ă������ł����̂ł��傤�B�����������ŁA�l�Â����������ŁA�@�ׂȊ������������|�p�ɑ���u���������B���傤�ǁA�ނ̐t����̎����͂P�X���I�̐��I���ɓ�����A�����̃��[���b�p�ŗ��s�����A�Ⴆ�i�j���C�X�}���X�́u�������܁v�Ƃ��A�x�b�N�t�H�[�h�́u���@�e�b�N�v�Ƃ���������ł����A���������菬���̉e���Ƃ��A�M���X�^�[���E�����[������̃A�g���G�ɒN�ɂ��������点���Ɏ����̍�i�Ɉ͂܂�Đ�������Ă�����A�Ƃ��������Ƃ̉e������������������܂���B����ɐ������̔��p�i������A����Ɉ͂܂�āA�O�o���邱�Ƃ��قƂ�ǂȂ���炵���A�ȂǂƑz������ƁA��������������ߑ�܂ł̔��p�O�����R���N�V�������Ă����Ƃ����܂����A���ɂ́A���I���̏ے���`�̗B���I�ȊG���i�������܂܂�Ă����Ƃ����܂�����A���ƂȂ��z�����Ă��܂��܂��B

�A�����J�̃n�[�o�[�h��w�ɕt������t�H�b�O���p�ق��A���傤�Ƒ���C�ɓ��邽�߁A���ʂł͊يO�Ɏ����o����邱�Ƃ̂Ȃ������i�݂̑��o�����\�ɂȂ����Ƃ������ƂŁA���̏����i�̒��ł��A���ɏd�v�ȃE�B���X���b�v�E�R���N�V�������W�߂��W����𐼗m���p�قŊJ�Â��邱�Ƃ��ł����Ƃ������Ƃł��B�A�����J�̋��Z�Ƃɂ�閼�ƂɈꑰ�ł���O�������B���E�k�E�E�B���X���b�v�Ƃ������ƉƁi�P�W�U�S�`�P�X�S�R�j���R���N�V���������R�V�O�O�_�̒�����A���̃R���N�V�����ɓ����I�ȃ��t�@�G���O�h��M���X�^�[���E�����[���̏ے���`�̍�i�𒆐S�ɑ݂��o���ꂽ���̂Ƃ������Ƃł��B�E�B���X���b�v�Ƃ����l���́A�ǂ����l�O�Ŏ����\�킷�Ƃ������Ƃ͋�肾�����悤�ŁA��w���ƌ�ɖ@�����������J���܂����R�O��ň��ނ��Ă��܂��܂��B���Ƃɐ��܂ꓭ���Ȃ��Ă������ł����̂ł��傤�B�����������ŁA�l�Â����������ŁA�@�ׂȊ������������|�p�ɑ���u���������B���傤�ǁA�ނ̐t����̎����͂P�X���I�̐��I���ɓ�����A�����̃��[���b�p�ŗ��s�����A�Ⴆ�i�j���C�X�}���X�́u�������܁v�Ƃ��A�x�b�N�t�H�[�h�́u���@�e�b�N�v�Ƃ���������ł����A���������菬���̉e���Ƃ��A�M���X�^�[���E�����[������̃A�g���G�ɒN�ɂ��������点���Ɏ����̍�i�Ɉ͂܂�Đ�������Ă�����A�Ƃ��������Ƃ̉e������������������܂���B����ɐ������̔��p�i������A����Ɉ͂܂�āA�O�o���邱�Ƃ��قƂ�ǂȂ���炵���A�ȂǂƑz������ƁA��������������ߑ�܂ł̔��p�O�����R���N�V�������Ă����Ƃ����܂����A���ɂ́A���I���̏ے���`�̗B���I�ȊG���i�������܂܂�Ă����Ƃ����܂�����A���ƂȂ��z�����Ă��܂��܂��B