ハントの特徴を言葉で説明しようとすると、ミレイのラファエル前派時代の作風の説明と同じ言葉を重ねることになってしまうことなります。ミレイの初期の作品「イザベラ」や「両親の家のキリスト」などに共通する特徴が見られます。だいたいのところで、ハントを語ろうとすると、端的にはラファエル前派でミレイでもロセッティでもない人という言い方で、ハント自身の特徴がはっきりしているという言われ方ではなく、他の個性豊かなメンバーとの比較で語られるという存在になっていると思います。 (1)説教好きの中年オヤジ

ハントの作品にはそういう臭いがあります。道徳的な教訓や宗教的な題材をこだわるように描いていた画家ですが、その背後には、隠微な性的暗示や不健全な男女関係の示唆が隠されているのです。例えば「良心のめざめ」という作品では、愛人として囲われていた女性が、タイトルの通り良心に目覚める劇的な瞬間を描いたものです。私の絵画の見方は作品に描かれているもの、画面そのものを見ていればいいという姿勢で、画家の伝記的なエピソードや伝えられる人となりといった情報は作品を見る上で邪魔でさえあるということを原則としています。しかし、彼の作品に背後に感じられるものを説明するためには、彼の伝記的エピソードに触れておく方が納得しやすくなると思います。「良心のめざめ」のモデルを務めた女性はアニー・ミラーという人で、当時の不潔な貧民街をうろついていたところを、当のハントの目に留まり、プロのモデルになった人だそうです。ハントは彼女をひと目見て気に入ってしまい、ひきとって淑女教育をしたそうで、まるでミュージカルの「マイ・フェア・レディ」そのものです。しかし、ハントは彼女を自らの監督下におき、彼女のモデルとしての仕事が軌道に乗ってくると、つまり売れっ子になってくると、他の画家と関わることが不安でならず、次第に彼女の仕事を制限するようになっていったといいます。それでは彼女はモデルとしてたちゆかなくなります。そこでハントは、何やかやと理由をつけて、彼女の生活の面倒をみていた、「良心のめざめ」と言う作品は、ハントとアニーの姿そのものと言えるわけです。ハントはアニーという女性に対して、ひそかな欲望を抱きながら、世間の目を意識して、表向き慈善から庇護するという偽善的な男だったということです。ただ、それは19世紀のヴィクトリア朝という中産階級の台頭にともない、かつての支配階級である貴族の自堕落な生活態度を否定するかのように、勤労と道徳というものがとりわけ奨励された時代の偽善的な風潮そのものと言えるところがあると思います。ハント自身は、そういう生活に対してキリスト教的な罪の意識を持っていたことが、宗教的な作品や「良心のめざめ」のような作品を生み出す動機になのにもつながっているのでしょう。よく言えば贖罪意識、身も蓋もない言い方をすれば、最初に述べたように、自分のことだけ考えて弁解ばかりしているイケスカナイ奴です。 ハントのという人は決してヴィクトリア朝という時代や社会の枷から自由になることはなかった。というより彼の境遇を考えると、貧しい出から身を起こし、絵筆一本で身を立て、代表的なヴィクトリア朝時代の新興市民階級に属すに至った人で、苦労している人なのです。勤労と道徳は時代と社会のスローガンである以上に、彼の属する階級の矜持であったし、彼は成り上がった人であるがゆえに、人一倍その矜持にしがみついたのではないでしょうか。きっと、出身を気にしたりして、自信が持てなかったのかもしれません。だから、なおさら体面を気にした。しかし、本来の賤しさというのか、欲望をコントロールするという本質的な倫理は身についていなかった。したがって女性問題を抜きにしても、ハントが道徳的主題に拘泥したというのはある意味道理であり、これは裕福な家庭に生まれたミレイや、イタリア人の芸術一家のなかで育ったロセッティとの大きな相違点でもあります。換言すれば、典型的なヴィクトリア朝市民としての側面が、ハントの芸術に独特の魅力と同時に、一種の限界とうそ臭さをもたらしたということになるといえます。その表われが、奥行きを欠いた、薄っぺらの平面的な画面です。 (2)ラファエル前派時代のハントの特徴

ハントとミレイはラファエル前派の運動のなかで、次のような手法を確立していったそうです。まず、キャンバスの下絵の輪郭を注意深く描き、その上に白い顔料による薄膜を塗っていきます。この行程では乾いた筆を使いますが、その後に同じ筆で軽く叩いて平坦な表面に均していきます。最初に描いた下絵は、この白い薄膜が半透明になっていて見ることが出来るので、その上に細心の注意で細かな筆遣いとゆっくりとした速度で本塗りを行ないます。ハントは、これをさらに発展させ、下地の白い薄膜が乾ききらないうちに絵の具を薄く上塗りしました。そうすることで、色彩の輝きと艶やかさが増幅され、見る者の視覚に訴える印象が強くなりました。

余談ですが、後期ラファエル前派のバーン=ジョーンズは実際にステンドグラスのデザインを仕事としていたわけで、この理念を実践していたといえます。そして、彼こそが中世の絵画の再生を自身の技法の中に自覚的に持ち込んだ人だったといえるからです。 (3)ハントの主な作品 以下で、ハントの作品を少し見て行くことにします。ハントには失礼ですが、ミレイやロセッティの作品に比べて語りたいことがあまりないので、「良心のめざめ」や「ドルイド僧の迫害からキリスト教伝道師をかくまう改宗したブリトン人の家族」については、別にページを設けてありますが、それ以外の作品はここでまとめて紹介したいと思います。 ■「世の光」

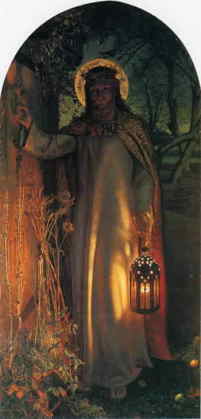

キリストが静止している代わりに、その周囲に象徴的な物が散りばめられるように描き込まれています。中心であるキリストは静止したまま動かず、周囲に象徴的なものを置くことによって、周囲から聖性が湧き上がるような効果を上げていると思います。そのなかで注目すべきは、イエス・キリストの頭部にいばらの冠が描かれていることです。キリスト教の贖罪の死の現場となったゴルゴダの丘へ歩まれるイエス・キリストの頭に群集らが載せたいばらの冠は、贖罪の死に際してキリストが経験された屈辱と苦しみの象徴ですが、ハントは再臨のキリストをそのいばらの冠を戴いた姿であえて描くことによって、この図像に、キリストの再臨が、贖いの死を前提とした神の大いなる憐れみの到来であるという福音的真理を描いたと言えます。その他にも、キリストの叩いているドアには取っ手がありません。このドアは内側からしか開けられないのです。黙示録の文言の「だれかわたしの声を聞いて戸を開ける者があれば」に則ってキリストからはドアは開けないことが、ここで描かれているわけです。そして、キリストの足元は雑草が繁茂していますが、これは道が開かれていないこと、ドアが開かれていないのでキリストの示している道が雑草で隠れてしまっているというわけです。一方、キリストが手に持っている7面のランプは黙示録に書かれている7つの教会の暗示だそうです。 しかし、ハントの特徴である偏執狂的な細密描写、例えば凝りに凝ったランプや草花の写実的描写が神秘的な雰囲気を壊してしまっているという意見もあります。 ■「甘美なる無為」

『ドルイド僧の迫害からキリスト教伝道師をかくまう改宗したブリトン人の家族』 『良心のめざめ』 (『良心のめざめ』に見られるラファエル前派の様式的特徴) |

ラファエル前派という運動は、その名前は知られていても、初期のラファエル前派兄弟団は団体としてまとまって活動した期間はわずかで、ひとつの理念とか方法論に共鳴して芸術家が参加した運動という性格とは違うものだったようです。言うなれば、ロイヤル・アカデミーの学生の友人同士が権威への反抗を軸に同志的結束ではじまり、そこで集まったわいいがメンバーの共通していそうな考えを打ち出す、あるいはラファエル前派と名乗ったことによって外部からこういう集団だと言われることによって、それなりの外形を整えていったものであると思います。だからこそ、メンバーたちはラファエル前派当初の理念とか方法論を追求していくことはなく、ラファエル前派で画家として名を知られると、独自の道を歩み始めたり、ラファエル前派から離れていったのでした。ラファエル前派の代表的な画家として、真っ先にあげられるロセッティやミレイの事績を追えば、作風はラファエル前派の理念や方法論からスタートしても、どんどん変化(成長)していき、初期のラファエル前派の作品からは異なる地平に行ってしまっているようでした。ところが、ウィリアム・ホルマン・ハントは初志貫徹というのでしょうか。初期のラファエル前派の理念とか方法論を一生を通じて堅持し続けた、と言われています。

ラファエル前派という運動は、その名前は知られていても、初期のラファエル前派兄弟団は団体としてまとまって活動した期間はわずかで、ひとつの理念とか方法論に共鳴して芸術家が参加した運動という性格とは違うものだったようです。言うなれば、ロイヤル・アカデミーの学生の友人同士が権威への反抗を軸に同志的結束ではじまり、そこで集まったわいいがメンバーの共通していそうな考えを打ち出す、あるいはラファエル前派と名乗ったことによって外部からこういう集団だと言われることによって、それなりの外形を整えていったものであると思います。だからこそ、メンバーたちはラファエル前派当初の理念とか方法論を追求していくことはなく、ラファエル前派で画家として名を知られると、独自の道を歩み始めたり、ラファエル前派から離れていったのでした。ラファエル前派の代表的な画家として、真っ先にあげられるロセッティやミレイの事績を追えば、作風はラファエル前派の理念や方法論からスタートしても、どんどん変化(成長)していき、初期のラファエル前派の作品からは異なる地平に行ってしまっているようでした。ところが、ウィリアム・ホルマン・ハントは初志貫徹というのでしょうか。初期のラファエル前派の理念とか方法論を一生を通じて堅持し続けた、と言われています。