|

�P�X�X�V�N�P���@�Z�]�����p��

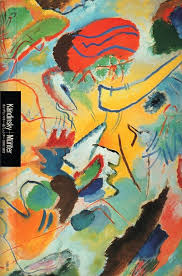

�����̎��͓]�E������Ђɂ悤�₭����āA���������肵�n�߂�����ŁA�x���ɔ��p�قɏo������]�T���o�Ă��������ł����B ���̓W����́A�g�J���f�B���X�L�[���Q�O���I�ɂ�����ł��̑�Ȍ|�p�I���ʂƂ�����u���ۊG��v�̒Nj��ւ̓�����ݎn�߁A�w�R�m�N�Ӂx��ҏW���A���̎�Âɂ��W�����g�D����ȂNJ����Ȋ������J��L�������̎����́A�u�t�@�[�����N�X�v���p�w�Z�ł̋����q�ł���A�̂��ɕ\����`�̉�ƂƂȂ�K�u���G�[���E�~�����^�[�ƍs�������ɂ��鎞���ƌ����Ɉ�v���܂��B�J���f�B���X�L�[�ƃ~�����^�[�́A�~�����w���ŏo��A���N�ɂ��킽�郈�[���b�p��A�t���J�ւ̗��s�̂̂��A�P�X�O�W�N�Ƀ~�����w������̏����ȑ������i�E�ɗ��������܂��B���Ƃɂ��̔N�����ꎟ���E��킪�n�܂��l�������������P�X�P�S�N�܂ł̎����A�ނ�̌|�p�����͂��݂��ɁA�܂��F�l����������h�����A����ɂ͓��n�̃K���X�G�Ȃǂ̖��O�|�p����s�����ʃC���X�s���[�V�����āA�e�X�̌���L���ɊJ�Ԃ����܂����B�{�W�́A�o�����ʗ��܂ł�����̐����Ɖ敗�̕ϑJ�ɏœ_�����āA���݂̉e���W�A���̕ϖe�̌���A���O�|�p�Ƃ̊ւ��⒊�ۊG��a���̔w�i��T�낤�Ƃ����W����ł��B�h�Ƃ�����Î҂̂������ɂ���悤�Ȏ�|�ł��B�J���f�B���X�L�[�����ۊG����n�߂�ߒ����~�����^�[���͂��߂Ƃ������͂Ƃ̉e���W���猩���Ă����Ƃ������̂ł����B ������A�W���͒��ۉ悪�o�ė����Ƃ��낪�S�[���Ƃ����\���ŁA�J���f�B���X�L�[�Ƃ������O�����͗L���ŁA�Ȃ��悭����Ȃ��G���`�����l�����邯��ǁA�ǂ��Ȃ̂�A�Ƃ��������ɂ͂����������W��������Ǝv���܂��B����䂦�ɁA�����œW������Ă�����i�́A���ꎩ�̂�ϋɓI�Ɍ������Ǝv�����A�Ƃ����Ƃ���͕ʂŁA���̃J���f�B���X�L�[�����ۉ��`���O�ɁA�ǂ̂悤�ȍ�i��`���Ă��āA���ꂪ�ǂ̂悤�ɂ��Ē��ۉ�Ɏ������̂��Ƃ������_�������āA�͂��߂Č���Ƃ����ނ̍�i�������Ǝv���܂��B �W���͎��̂悤�ȏ͗��Ăōs���܂����B �T.�v�����[�O���o� �U.�J���f�B���X�L�[�������w���I�ȊG�� �V.�������s �W.�����i�E�ƃ~�����w�� �X.�~�����^�[�̐Õ� �Y.�l���̕\�� �Z.�J���f�B���X�L�[�����ۂւ̓� �[.�ʂ� �ꉞ�A�J���f�B���X�L�[�ƃ~�����^�[�Ƃ�����l�̉�Ƃ��e�[�}�̓W����ł����A�����܂ł��J���f�B���X�L�[�����Ẵ~�����^�[�ŁA�i�ޏ���������ƂƂ͎v���܂����A���������ăl�[���o�����[����A���̐l�������������Ƃ͎v���܂���j���f�B�X�L�[�𒆐S�Ɍ��čs�������z�������Ă����܂��B �Ȃ��A�J���f�B���X�L�[�̒��ۉ�𒆐S�Ƃ����W����́A���̂��ƂQ�O�O�S�N�̍����ߑ���p�قŁu�J���f�B���X�L�[�W�v���݂܂����B���̎��̊��z�������ɂ���܂��B�J���f�B���X�L�[�ȊO�ɂ��A���ۉ�Ɋւ��Ă��}�[�N�E���X�R�A�x���E�j�R���\���A�W���N�\���E�|���b�N�A���{�l�ł́A��{�P�O�A�R�c�����A��c�T���A��g�c�j�j�A�C��o�b�q�̂��ꂼ��̓W����̊��z���A�b�v���Ă��܂��B

�T.�v�����[�O���o�

���̕���������ɔ��W�����Ă����ƁA��N�̃����i�E�̕��i��̂悤�Ȃ��̂ɂȂ��Ă����̂��A���Ƃ̍�i�����Ă��邾���ɑz���ł��܂��B���������Ӗ��ŁA�����̍�i�́A�����܂ł���������i�Ɏ���Ƃ������Ƃ������鎑���I���l�̂ق��������Ǝv���܂��B �U.�J���f�B���X�L�[�������w���I�ȊG��

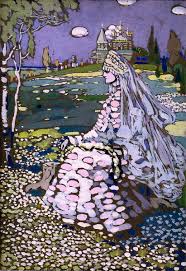

�w�ԉŁx�i�E�}�j�����̂ЂƂŁA���F�̃{�[�h�̏�ɏ����ȐF�_��F�������U�C�N�̂悤�ɔz���Ă����Ă����悤�ɊG�̋��h��̂́A�u�����Ȗ��ʃX�P�b�`�v�ŊG�̋���i�C�t�ʼn�̂悤�ɒu���Ă����̂ƁA���ʂ����@�ł��傤�B�F�̂����܂�̂悤�ɂ��āA�`�ԂɐF�t������Ƃ����̂ł͂Ȃ��āA�F���������ЂƂ܂Ƃ܂�Ƃ��ēƗ����đ��݂��Ă��邩�̂悤�Ȃ�����ł��B�ԉł̑����Ƃ̑��Ԃ��܂�ŕ�̂���߂��̂悤�ɍׂ��ȐF�_��z���A�ԉł̈ߑ��̕����傫�ڂ̐F���ō\�������Ă���̂́A�F�̓_�̑傫�������ŁA���n�Ɖԉł̈ߑ��Ƃ�����̗̈����ʂ��Ă��܂��B���̏�̒��i�͗̉����ʼn����`����A���ɂ͋�������ō\������Ă��܂��B���[�̏c���̔����A�ȉ~�̉_�������сA���̗]���߂�悤�ɋ�̐��ׂ�����Ɠh���Ă��܂��B�ꌩ�����w���`�b�N�ł����A�����͂Ȃ����A����ł���ԉłɕ\��͂Ȃ��l�`�̂悤�ł��B�S�̂Ƃ��Đn���̊��F����ɂȂ��ăq�������Ƃ�����ۂ��܂��B�^�C�g���Łw�ԉŁx�ƌ����Ă����Ȃ���A�����������������Ȃ��A����������i�ł��B  �w���l�����̓����x �i���}�j�́A�w�ԉŁx�̎�@���k�ɓO�ꂳ�������̂ł��B�܂�œ_�`�̂悤�ȍ�i�́A��ʑS�̂̕��ʓI�Ȉ�ہA�Ƃ����̂��F���O�ʂɏo�Ă����ۂ�����ɋ��܂�܂����B�G��Ƃ�����胂�U�C�N�ɋ߂��̂ł��傤���B������`���Ă��A���̂������A���̉��������ʂ��ɂ����Ȃ��Ă���X�����A����������@�����i�����Ă��邩�̂悤�ł��B �w���l�����̓����x �i���}�j�́A�w�ԉŁx�̎�@���k�ɓO�ꂳ�������̂ł��B�܂�œ_�`�̂悤�ȍ�i�́A��ʑS�̂̕��ʓI�Ȉ�ہA�Ƃ����̂��F���O�ʂɏo�Ă����ۂ�����ɋ��܂�܂����B�G��Ƃ�����胂�U�C�N�ɋ߂��̂ł��傤���B������`���Ă��A���̂������A���̉��������ʂ��ɂ����Ȃ��Ă���X�����A����������@�����i�����Ă��邩�̂悤�ł��B

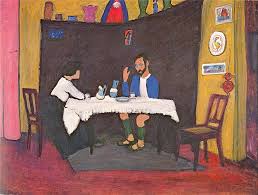

�J���f�B���X�L�[���w�K�u���G�[���E�~�����^�[�̏ё��x�i�E�}�j��`���Ă��܂��B�J���f�B���X�L�[���A���������ё����`����̂��A�Ƃ���������Ƃ��������͂���܂��B�J���f�B���X�L�[�ƃ~�����^�[�̃��u�X�g�[���[�Ƃ������Ƃɏœ_�����Ă�A�Ӗ����肰�ŁA�������������������Ē��߂邱�Ƃ��ł��邩������܂���B�����������_�Œ��߂邱�Ƃ�ے肷�����͂���܂��c�B

�W.�����i�E�ƃ~�����w��

�J���f�B���X�L�[�ɂƂ��āA�������s����~�����w���ɖ߂�A���̋߂��������i�E�Ƃ����y�n�Əo��������Ƃ��傫�ȓ]�@�ɂȂ������Ƃ�������܂��B�����ŁA�J���f�B���X�L�[�͉敗��傫���]�����܂��B

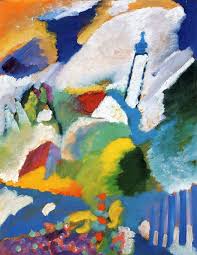

�J���f�B���X�L�[�́A���o�ő������킸���Ȋ�{�v�f����ʂɊҌ������邱�Ƃ�Nj����A���R�̌��i���玟��ɗ���Ă����̂��A���̎����̕��i������Ă���ƁA�悭����܂��B�w�����i�E����T�x�i�E�}�j�Ƃ����P�X�P�O�N�̍�i�ł��B��̒n�ʂƖX�̖݂́A���F�Ɨ́A �w�����i�E�̋���T�x�i���}�j�Ƃ����P�X�P�O�N�̍�i�ł��B�������́w�����i�E����T�x�ɕ`���ꂽ��قƋ���̂��镗�i����o�����āA�傫�Ȕ����ǂ�����i�������ł��B�ŏ��ɕ`�����܂ꂽ�̂͏�قƋ���̓��̗֊s��\�킷���̂����A��̗֊s�����F���̒��ɂقƂ�ǖ��v���Ă��܂��A����ɑ��ē��̗֊s���͎c����āA���̍�i���т��x���Ƃ��Ă̖������ʂ����Ă���B���̐��́A�����L���ꂽ���̌`�Ԃ��ۗ������A���E�ɌX���������㏸�̗͂��������Ƃɂ���āA��ʑS�̂ɓ����Ƌْ�����^���Ă��܂��B���̂悤�Ȑ��̃G�l���M�[�ƁA����ɂ���ĕ\�킳�ꂽ�ے��I���`�[�t�Ƃ��Ă̓��́A���E�������܂��ō��ׂƂ����F���̌Q��ɁA���_�I�Ȏ����œ��e�������炵�Ă���A�Ƃ����܂��B�܂�ŁA���ȏ��ł������Ă���悤�ł��ˁB�����ł��Ȃ��ƁA�h�����ĉ��炩�̌`�����Ă���ƕ�����̂͒����E��̓��ƍ���̉ƌ`�����ł��B���Ƃ͐F�̂����܂肪�召�l�X�����_�̂悤�ɂ��邾���A�Ƃ�����i�ŁA�������_���A�����{�����A�Ƃ����Ƃ���ł��傤�B�����炱���A�F�ɂ���ʍ\���̃o�����X�ɋC���g���Ă���̂ł��傤�B���̒��ŁA���̌`�����̂悤�Ɂi�܂��ɓ��͞��̌`�ɂ�������j����̓I�Ȍ`�Ԃ��c���Ă��邱�ƂŁA���͂ƈَ��Ȋ����ŁA���ꂼ�ꂪ���e��Ȃ�������^���A�َ��ȓ�̗v�f�������Ƃ������S�n�̈������A����҂Ɂu����H�v�Ǝv�킹��B��������������Ƃ�����a�����A����҂𗧂��~�܂点�A�Ȃ낤�ƍl��������A�ƌ������猾���߂��ł��傤���B ����ȑ���𐂂������A���Ɛ̓�̐F�̗�������Ă��邾���A�Ȃ�ƂȂ����X���������Ȃ�B�������̕����A���̐����Ȋ��z�ł��B��������������z��������Ƃ��낪�J���f�B���X�L�[�̖��͂ł�����̂ł��B ����͂����A�قƂ�ǒ��ۉ�ł��B

�w�C���v�����B�[�[�V�����U�x�Ƃ����P�X�O�X�N����P�X�P�O�N�ɂ����Ă̍�i�ł��B�J���f�B���X�L�[���g���u�C���v�����B�[�[�V�����v�Ƃ������t�ɂ��āA�u��ہv��u�R���|�W�V�����v�ƂƂ��Ɍ���Ă��܂��B����ɂ��A�u��ہv�͊O�I���R��������ڂ̈�ۂ��A�f�`�I�E�G��I�Ȍ`�Ԃ��Ƃ��Č������́B�u�C���v�����B�[�[�V�����v�͓��ʓI�Ȑ��i�̎��ۂ��A��Ƃ��Ė��ӎ��ɁA�啔���͓ˑR���������\���B�܂�͓��ʓI�Ȏ��R�̈�ہB�u�R���|�W�V�����v�́u�C���v�����B�[�[�V�����v�Ǝ����悤�Ȏd���ŁA�ɂ߂ď��X�ɁA��҂̓��ʂŌ`�Â�����\���ŁA��������҂��ŏ��̍\�z�ɏ]���Č������A����グ����̂��Ƃ������Ƃł��B ����N����݂�A�O��Ō��������i�E�̕��i��Ɠ������̂��̂ł��B�܂�A�J���f�B���X�L�[�́A�O��Ō����悤�ɕ��i���`���Ă���A�X�ɂ�������Ƃ����i�K��ŁA���ۉ�Ɏ������̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���̂悤�Ȓ��ۓI�ȍ�i��`���A���̂܂�����Œ��ۓI�Ȕ�d�������Ȃ��Ă��镗�i���`���A���̗��������s�Ői�߂Ă����Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv���܂��B�J���f�B���X�L�[�́A�͂��ꂼ��Ŏ����Ȃ���A�\������T��œW�J�����Ă������Ƃ������Ƃł��傤���B ���̍�i�ł́A��l�̐l���ƍ��w��̔����ǂ�����ƕ�����`�Ԃ������Ă��܂��B�������A�l���ɂ͕\��͂Ȃ��A�ǂ������l�Ȃ̂��͕���Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��܂��B���̐l���̗̓��ƐԂ̊�A����ɑ��ĉE�̐l���̗̊�ƐԂ����̑Δ�B�܂��E�̐l���̐����ƁA���̐l���̃}���g�̗��n�Ƃ������F�ʂ̑Δ���l�̐l���̂������̞B���Ȍ`�݂̂���Z���̂������͂��Ȃ�l�����Ă���A�Ƃ������ȏ��I�Ȑ����ł����B ���̂��ƁA�J���f�B���X�L�[�́A�����́u�C���v�����B�[�[�V�����v�𐧍삵�A���́u�R���|�W�V�����v�𐧍�A��P�����E���̖u���܂ł̊ԁA�n��̐Ⓒ�����}���܂��B ���̌�́w�R���|�W�V�����x���̍�i�́A��������ߑ���p�قł́u�J���f�B���X�L�[�W�v�Ō��邱�Ƃ��ł��܂��� �����āA��P�����E���ɂ��A�J���f�B���X�L�[�́A���V�A�ɋA����]�V�Ȃ�����A�~�����^�[�ƕʂ�邱�ƂɂȂ�܂��B �Ō�ɁA�W������Ă������ŁA�~�����^�[�̍�i�����ɐ��_�\��t���Ă����܂��B

|

���āA�r�܉w�����̃p���R�E�u�b�N�Z���^�[�̌����ɃZ�]�����p�ق�����܂����B�����̐����S�ݓX�̓p���R���P���ɕ����̍Ő�[���������鑶�݂ŁA�p���R�̃e���r�b�l�ɃE�b�f�B�E�A�������o����A����d���̐�`�R�s�[���ꐢ���r������A�a�J�w���ӂ̃p�b�Ƃ��Ȃ��n��Ƀp���R�����݂��Č����ʂ�Ƃ��ĕ����̔��M�n�ɂ��Ă��܂�����A�ƁB���̈�Ƃ��ăZ�]�����p�ق�����܂����B��Ƃ��ĂQ�O���I�|�p�⌻��A�[�g�𒆐S�ɐ���ɓW������J���Ă��܂����B�f�p�[�g�̔��p�قƂ����̂͌i�C�̗ǂ����������A�����C���[�W���A�s�[������̂Ƌq�̌��ʂ������Ċe�f�p�[�g�ɂ���܂����B�Ƃ����Ă��A�Z�]�����p�وȊO�ł͐l�C�̂����۔h�𒆐S�ɓW�����Ă��܂����B����ɑ��āA�Ȃ��݂̔�������|�p�𒆐S�Ƀf�p�[�g�����p�ق�����Ă��܂����̂ł�����A�ґ�Ȏ��ゾ�����ƌ����܂��B

���āA�r�܉w�����̃p���R�E�u�b�N�Z���^�[�̌����ɃZ�]�����p�ق�����܂����B�����̐����S�ݓX�̓p���R���P���ɕ����̍Ő�[���������鑶�݂ŁA�p���R�̃e���r�b�l�ɃE�b�f�B�E�A�������o����A����d���̐�`�R�s�[���ꐢ���r������A�a�J�w���ӂ̃p�b�Ƃ��Ȃ��n��Ƀp���R�����݂��Č����ʂ�Ƃ��ĕ����̔��M�n�ɂ��Ă��܂�����A�ƁB���̈�Ƃ��ăZ�]�����p�ق�����܂����B��Ƃ��ĂQ�O���I�|�p�⌻��A�[�g�𒆐S�ɐ���ɓW������J���Ă��܂����B�f�p�[�g�̔��p�قƂ����̂͌i�C�̗ǂ����������A�����C���[�W���A�s�[������̂Ƌq�̌��ʂ������Ċe�f�p�[�g�ɂ���܂����B�Ƃ����Ă��A�Z�]�����p�وȊO�ł͐l�C�̂����۔h�𒆐S�ɓW�����Ă��܂����B����ɑ��āA�Ȃ��݂̔�������|�p�𒆐S�Ƀf�p�[�g�����p�ق�����Ă��܂����̂ł�����A�ґ�Ȏ��ゾ�����ƌ����܂��B