|

難波田史男の作品は、ある意味ではワンパターンで、画用紙にインクと水彩で、シュルレアリスムのオートマティスムによって描かれたようなアンフォルムな形態が、画面に中で浮遊していて、それを繊細で躍動感のある種々の線がとりまき、水彩独特の滲みや余白を活かした画面構成で、一見、明るく、描く楽しさが溢れるような喜悦感ある画面になっています。表面的な画面の印象はヴォルス(右図)のようなアンファルマルに通じるところもありますが、油絵の重い質感がないため、画家の実存がストレートに反映されるような重苦しさは感じられません。一時期のカンディンスキーに似ているところがあると思います。 難波田史男の作品には、それぞれ題名が付けられていて、画面にはそれらしいものが、それらしい外形でそこここに躍動しているように見えます、抽象画に近いものだと思います。印象としては、幼児が描く作品のような写生というようなことに捉われない、自由でプリミティブな「お絵かき」のようなものに見えるのではないでしょうか。そういう外見から、純粋さとかナイーブさといった印象を持ちます。まるで子供が嬉々としてお絵かきをしている楽しさがあふれ出ているような気がして、見ていて幸せな気持ちになることができる。というのが、私が難波田の作品に接した第一印象でした。作品の題名は、最初からこれを描こうとして決められていたというよりは、作品が描かれて、それを見て便宜的につけられたような気がします。その反面、ほとんどが水彩やデッサンという事からかもしれませんが、存在感とか画面の厚みというようなものは相対的にあまり感じられない、リアルの重量感というよりはファンタジーの軽やかさとでもいうのでしょうか、そういった印象でした。 何しろ展示点数が多いので、まとめるようなことは言いにくいのですが、印象に残ったものを中心に、個々の展示されていた作品に沿って、感じたことを述べていきたい と思います。下のINDEXは展覧会の展示の章立て構成に従ったものです。1.自己とのたたかいの日々

不安定な曲線で囲まれた歪んだ不定形は、強いムラで色が塗られたり、粗っぽい塗り後がそのままに残されていて、画家がぶつけているようにも思えます。しかし、そこに表現の激しさが追及されているにもかかわらず、水彩とインクという材質の効果もあり、油彩のような塗り後が盛り上がった塊として画面上の重く残ることはなく、サラサラと流れてしまっているため、重苦しさや野生的なところは感じさせません。また、塗り残しがあることによって、余白が生まれ、油彩のような画面が厚く塗り固められてしまうことによる息苦しさから免れていて、いい意味での抜けが生まれています。それが、うまく視覚的効果を上げる結果となっています。難波田史男は、それを意識的かどうかは分かりませんが方法として生かしている、と思います。思春期の青年が内省的な自己との孤独な戦いというと、得てして一方的な思い入れや感傷的な自己陶酔に陥って、見ていられないものになりがちです。しかし、この連作は、平面性に徹することで乾いた軽さを獲得し、作品として鑑賞に堪えるものになっていると思います。後年の作品のような線の洗練はなく、ぶつけて線を引いているような感があり、描かれた形も後年のハマったような充実した感が未だありません。その一方で、たとえば、ここにある作品では基調となっている青色の滲む感じが鈍色の要素が加わることによって、純粋な青の濃淡で感じられる爽やかさとは異質の重さを醸し出す効果を出しています。さらに、インクの滲みが余白にスポット的に散在している。これが、色鮮やかで平面として画面構成された世界が、単に表面的で明るいキレイキレイした画面世界にとどまらない、奥行きと暗さを与えている。この連作は、数枚の作品を後日、父親である画家の難波田龍起によってまとめられたとのことですから、おそらくそこでセレクションがなされ、このようなまとまった形のものになったと思います。結果としてですが、父親の手が加わったことで、難波田史男の処女作品として、他人の鑑賞に この後「解放された日」と言う作品が続いて展示されています。これは展示ストーリーとして、自己とのたたかいの日々の次に解放された日と順番に展示されていて、何か作っている…という感じがなきにしもあらず、です。そういったストーリーが、納得されてしまうように、一種突き抜けたような印象の作品です。この作品と「自己とのたたかいの日々」の連作との大きな違いは、余白の大胆さにあると思います。余白が大部分を占めるこの作品では、前の連作に比べて物足りない感じがする一方で、大きく開けた、いままで閉じていた空間が一気に開いたような印象をうけます。それだけ浮遊感がより浮き立つようです。多分、展示ストーリーとしては、この作品でこの時期についてひとつの区切りをつけたい、ということなのではないかと思います。「解放された日」はそれに適うだけのエポックメイキングな作品になっている と思います。2.無意識の深みから

ちょうど、難波田史男がこのようなドローイングを描いていたころ、実存主義の旗手であるサルトルの著作が日本で翻訳されて紹介され、実存主義の小説家カミュがノーベル賞をもらったりして、日本でも実存主義が流行していたときです。難波田史男自身もカミュを読んでいたようで、あながち、関係ないとも言えないのかもしれません。 そして、この若書きの作品は、描かれた形態や画面の構成といった、題材の面では、後年の充実した作品と、巧拙の違いはあるものの、あまり変わっていないのです。難波田の15年は一貫しています。本人は、どう思っているか分かりませんが、私が見る分には、難波田史男という画家は、同じ題材をさまざまなアプローチや手法で、繰り返しチャレンジすることで、作品世界を広げていったと思えます。その根底には、画家と絵というものの幸福なつながりがあったのではないか、と思えるのです。その関係は終生変わることはなかった。ただし、画家本人にとっては、幸福と感じられたか、足枷のように逃げられない束縛と映ったかは分かりません。間をおかず見た、ジャクソン・ポロックや野田裕示といった人々の作品を見ていると、絵というものに対して懐疑的になって、距離の置き方で迷っているのが実感されたからです。それに比べて、難波田史男には、そういう迷いがない。だから、難波田の20歳前後のドローイングには懊悩や不安が投影されているような感がありますが、ストレートに絵画というものにでてくる。そこで、絵画との関係が疑われるなら、別のルートが試されるだろうし、全く違った作品が試みられるだろうと思いますが、展示されている作品を見る分には、そういう軸のブレは一切感じられませんでした。 この時期の「彩色画7」という作品では、繊細な線が画面に現われ始め、明るい色彩の選択や全体としてポップに描かれているように見えて、全体の印象は重苦しいものになって います。

3.コスモスへの旅

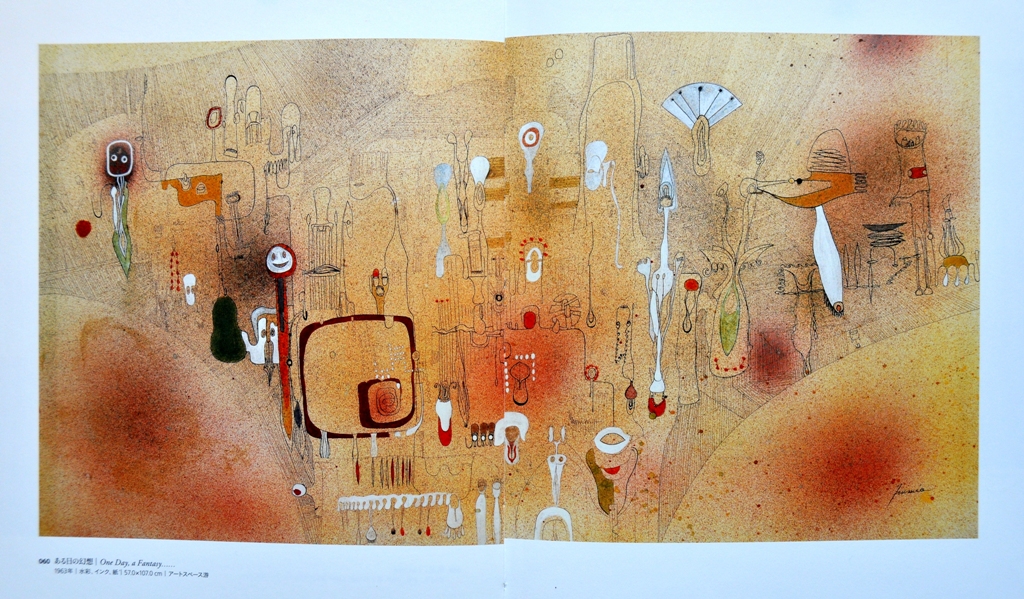

難波田史男の作品を見ていると、そういう、まるで息をするように、自然と描いてしまうような、絵といつも一緒のような人であるような感じがします。それは、これだけの多数の作品を制作し得たということが何より、その現れであると思います。そして、高校を卒業して受けた美術教育に馴染めず悩んだようなことや不安をそのまき反映したドローイングを多数残しているというように、悩んでいたり不安でいたりすることをそのまま描くというこことに結びついているのです。その間に断絶はなく、懐疑的に陥ることはなかったのではないか、と思います。というのも、本人が気が付いているのかどうか分かりませんが、そういうドローイングや作品を見ていると、だんだん上手くなっているのが、追いかけられるのです。それが、よく分かるのが、ここで展示されている「ある日の幻想」という作品ではないでしょうか。 全体の色調は決して明るくはないのだけれど、本当に極細であるのに輪郭のはっきりした強靭な線が、細密に描き込まれたのが(ナスカの地上絵のような構図)ダイナミックな動きを生んでいる。このような線の描き方は、この前に展示されていた作品には、あまり見られなかったもので、まずはその線の濃淡や細太でさまざまにバリエーションづけされ、極細の線が稠密にひかれたところもあれば、太い線が単独でひかれ強調されたり、それらが時に交錯し、動きを生んでいる。その上に赤い細かな点が点描のように濃淡をつけてアクセントのように散りばめられている。それが時に鈍い赤の靄のようになって、画面全体が横にひろがり、そこに浮遊しているようだ。誰かが、パウル・クレーの「ゴルゴタへの序幕」(右図)を思い起こさせると仰っていましたが、靄が広がるバックに細かな線が交錯している様は似ていると思います。しかし、クレーには、難波田の作品あるような浮遊感とか横への空間的に拡がりは感じられません。難波田の作品の方が開いた感じがします。この作品は難波田の方法がだんだん手馴れて上手くなって行くのと同時に、ある客観性を獲得していった結果だと思います。それが、見ようによっては、この展示タイトルの ようにコスモス(宇宙)を感じさせるのかもしれません。そして、横長の「不詳」という10点を横につなげた作品(一番上の図)は、さらに赤を基調とした色調で、「ある日の幻想」で縦横に交錯した様々な線が、ここでは線だけとどまらず、幾何学的な図形モチーフを作り出している。それらが、さまざまなに着色され、画面を浮遊している、時に黒く着色されたモチーフが画面にアクセントを与えているが、それらは緻密に構成されたというのではなくて、そういう緊張感は感じられないが、その緩やかな感じが、逆に作者が即興的に描いたことを想像させます。そして、「ある日の幻想」(すぐ上図)で効果的に用いられた赤の点描的な靄がここではポイントをしぼって効果的に用いられています。決して明るい色調ではないのですが、即興的な感じと共に愉悦感というのか、楽しげな感じ印象を受けるものとなっています。カンディンスキーのある種の幾何学的モチーフを配置した動きを感じさせる作品を思わせるものとなっています。しかし、独特の軽さとか愉悦感は難波田の作品の方により感じられるものになっています。 ここでの展示タイトル「コスモス」は宇宙的ということだけでなく、秩序という意味もあります。これらの作品を見ていると、その前の展示作品にあった要素が整理されて、客観性を獲得したことで、画面に一種の秩序のようなものを感じられるようになっています。秩序というとモノモノしいです。古代ギリシャでは宇宙をコスモスといいましたが、その反対の意味として、混沌の意味でカオスという言葉と対比的な用い方をしていました。これは、いろいろなことに応用されました。野蛮に対する文明とか、雑音に対して調律された音楽を指したりとか、さらには人体そのものを秩序みてミクロ・コスモスと呼んだりしました。そういう意味で、難波田史男の作品はコスモスを獲得したものとなっていると思います。しかし、それは決して安定した固まったものではないのです。「不詳」の10点の連作も決して、手放しで明るいという作品ではないのです。さきほど、古代ギリシャのコスモスの話をしましたが、ニーチェは『悲劇の誕生』の中で、そのようなギリシャの明るい明晰な古典的秩序の世界をアポロン的と称しましたが、その背後には暗くカオスに満ちたディオニソス的と称する深淵が隠されていて、ギリシャ的コスモスには、カオスとの鬩ぎ合いがその背後で為されていることを指摘しました。難波田の一見、軽快で愉悦感のある世界にも同じようなせめぎ合いのドラマが隠されているの です。

て言っても、この人の作品を見ていると、デッサンの勉強のような基礎訓練をあまりやっていないような気がします。というのも、例えば、彼の作品を見ていると奥行ということが全く考えられていないで、徹頭徹尾平面的な思考がなされているような点が指摘できます。抽象画だから奥行は関係ないと言われるかもしれませんが、画面の構成という事は抽象でも具象でもないわけではありません。その際に、難波田の画面というのは、平面的でしかも横方向の拡がりしかない。このような構成のあり方と言うのは、幼稚園のお絵かきの時間に幼児が描くものに通じているように見えるのです。この場合、一般論として考えられるのは、目の前の事物を写実するということはあまりなくて、日曜日にお父さんとお母さんと遊園地に行ったことを描くというような、イメージを頭の中で構成し、それを描いていくと、それは写真のような写実的なイメージとは程遠くて、画面もどちらかというと平面的なケースがあって、いくつかの項目が時間系列や画面上の主従が考慮されず並列的に羅列されるというものでしょうか。それは、まるで難波田の作品の特徴を言っているようなものです。基本的には、難波田の作品から感じられるのはそういうものです。だから、展覧会パンフレットでも無垢といった形容が為されるのではないでしょうか。勿論、彼の作品はそんな単純なものではないですが、それをもとに洗練させていったのが彼の作品のエッセンスにあるといっても、あながち的外れではないと思います。 そこで、前にも少し触れましたが、彼と作品との間に亀裂がないという幸福な作家であったように思います。難波田は高校卒業後、深刻な悩みを作品にぶつけたりしていますが、素直に作品に悩みをぶつけられるほど、描くという行為自体に対する懐疑は感じたことはないのではないか。その意味で、描くという行為との関係はとても幸福であった。例えば、前々回に触れた実存主義という思想は、社会や文化というような色々なものをまとってしまったものを全て脱ぎ捨てて裸の自分というものが、ここにある、ということから始めるというようなものでしたが、その後、構造主義という運動の中で、そういう裸の自分という考え方自体の中に文化とか社会とかいった脱ぎ捨てたものの影響があるので、ありのままの自分という考え方そのものは実はフィクションに過ぎないと批判します。 例えば、絵画を描きそれを作品として売るというこの商業性について、アンディ・ウォーホルはキャンベルのスープ缶をコピーしたものを大量に作品として世に出して、作品を描くという行為に疑問を投げかけてみせました。だいたいが描くということに自分をぶつけるということは近代になって絵画が王侯貴族の装飾や寺院の装置としての役割から脱したことではじめて獲得したことです。だから、たかだか1世紀程度まえに始まったものです。しかし、難波田史男は、そういうことにお構いなく、営々と大量の作品を描き続けることができた。その意味で、難波田の作品には、描く楽しさというのが、どの作品からも感じられるのではないでしょうか。それが難波田の作品の親しみ易さとなって大きな魅力の一つとなっているように 思います。5.失われた太陽

一般に抽象絵画というのは難解なもの、考えてしまうものというようなイメージが未だに残っていると思います。しかし、難波田史男の作品にはそういう感じがしません。水彩画というせいもあるのでしょうが、難波田史男の作品は、敢えてそう断らなければ、とりたてて抽象画であるとして鑑賞するということは、しないのではないかと思います。そういえば、何だか現実にはないようなフニャフニャした不思議な形がフワフワ画面を漂っているというような捉え方になるのでしょうか。それにしても、子供が描いたような無垢で素朴な、どこか懐かしいような、今風で言えば癒されるような感じを抱く、という、敢えて言えば‘下手うま’のイラストに近い捉え方をされるのではないか、と思います。それは、父親の難波田龍起もそうですが、抽象画と言えばすぐに思い出すような代表的な画家たち、カンディンスキー、クレー、モンドリアン、ポロックと言った人たちの画面は厳密に構成された人工的につくられたもので、緊張感の高いところから、どこか襟を正して勉強するというようなところが、どうしてもあります。これに対して、難波田史男の作品からはそういう作為が感じにくく、厳密なバランスとか緊張感のようなものは感じられません。自然体という事が似合うようなリラックスした感じが漂っているように感じられるのです。(ただし、そこには劇的な緊張感があるのですが)また、サイズが大きくなく、水彩画の淡い色彩ということもあるでしょう。難波田の作品を、普通の一般的な家庭の居間や玄関に飾ってあっても、違和感を起こさせるような強い主張もなく、そこにさりげなく収まってしまうのではないかと思います。むしろ、美術館で改まって向き合うというよりは、部屋に飾って時折眺めるというような方が、似合うような印象を受けます。もっと具体的な特徴を色々細かく見ていきたいと思っていたのですが、難波田史男の作品は、そういう対象ではないようなきがしてきました。 ただ、難波田史男の作品は、単に親しみ易いというだけのものにと止まらず、親しみ易いという、そのすぐ近くに先が見通せないほどの深淵が顔をのぞかせていて、通り一遍に見るだけでは味わえ尽くせないものを秘めていることも確かです。 というわけで、このあとの6〜9については、ひとつひとつ書いていくのは、どうかと思います。後日、気が向いたら、追加で書き加えることがあるかもしれません 。 |