|

灼熱のような陽射しでした。場所がよくわからず、京王線の東府中駅から徒歩で、府中の森芸術劇場から裏手の公園をあるいて、一汗かいて漸く美術館に。冷房の効いた館内で人心地。しばらくは入場券を買うこともできませんでした。土曜の昼前というせいか、人影はすくなく、静かにゆったりと展示を眺めることができました。

「山田正亮は戦後一貫して絵画の可能性を、独自のかたちで追求し、わが国における抽象絵画のひとつの到達点を築いた画家です。戦後間もない1940年代後半から現在に至るまで、休むことなく制作してきましたが、流行的な状況とは一線を画したこともあり、その着実な歩みが正当に評価されたのはかなり遅く、1970年代後半からでした。最初期、まだ二十歳にもならないときに、山田正亮は記憶の中だけに存在する風景や静物を描き始めます。そこには、すでに現実もしくは日常に存在する「もの」にとらわれることなく、いかにして絵画の普遍性を実現するか─この高邁にして深遠な課題に挑戦する若者の気概を見ることができます。そうして描かれた一群の生物<Still

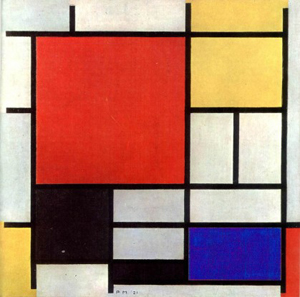

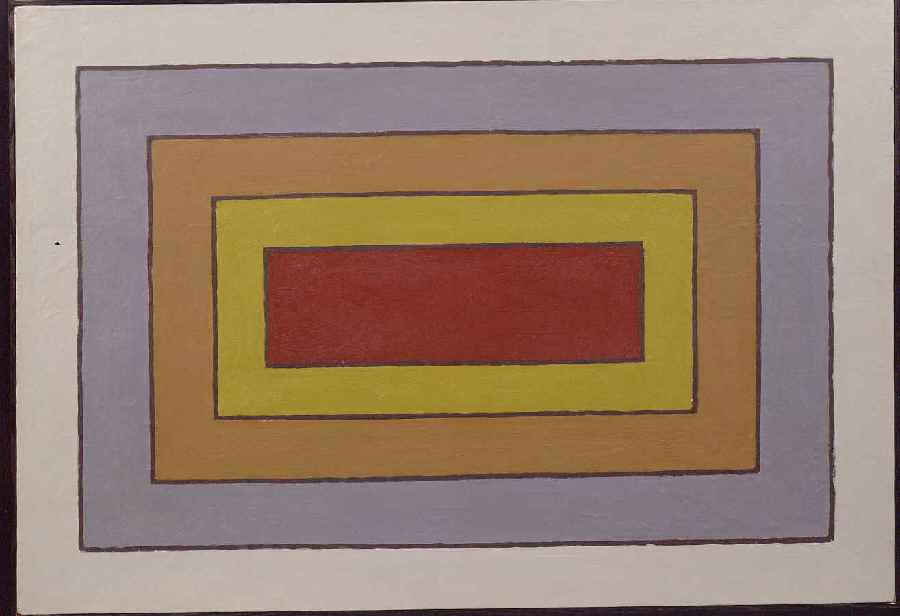

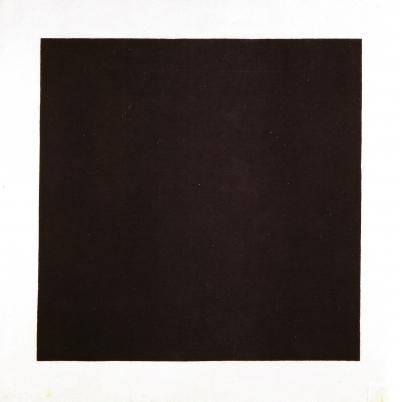

Life>はモチーフや構図をわずかに変えて何枚も何枚も描かれ、やがてそうするうちに静物は具体的な形を失い、色と明暗、線と面からなる構造体へと解体し、またそこから新たに構築されていきます。こうした「解体と構築」のプロセスは、その後<Work>と題された一連の制作へと引き継がれていき、ほぼ1960年を境に、山田正亮、この孤高の画家の評価を決定的なものにした、「ストライプ(横縞)の絵画」へと展開、飛躍するのです。」 もともと、私はこの画家の作品を見たことがありませんし、ここで紹介されていたことも知りませんでした。上図のポスターを見て、抽象画の展覧会ということで興味をもって身に行ったということです。抽象画は人気があるとは思えないので、展覧会も少ないのです。だから、こういう機会を見つけると、時間があれば見に行くようにしています。私の個人的な観方ですが、抽象画というのは、「何が描かれている」とか「テーマ」というような難しいことを考えにくい形式と思っています。画家はそれぞれに主張や考えがあるので、絶対にそうだとは言えませんが、まず「何を描いているか」を追いかけなくていいというのは大きいです。単に、“大きいな!”とか“真っ黒だ!”とか漠然と、絵の前でぼーっとしていることができるものなのです。抽象画は芸術エリート向けとか言う感じで、ポップアートとか現代アートとかは、何とかのメッセージとか時代を映してみたいなことが、一杯入ってきたために頭でっかちで、意味を詮索するために頭を使わなくてはならないものになっているように思えます。もっと気楽にという傾向の現代アートもあるようですが、それすらもアートは気楽でなければならないという思想が先に立っているような感じで、そこにある意味の臭いのようなものが鼻についてしまうのです。 かといって、抽象画が気楽かという、単純にそうとも断言はできません。このポスターで見る限り、山田正亮の作品も、そんな気がしないでもありません。なんせ孤高の画家だそうですから。どうしても力が入ってしまうのでしょうね。展覧会の展示を見ていても辟易させられるところはありました。しかし、例えば、展覧会のポスターを見てみてください。ストライプの画面は山田正亮の<Work>のシリーズのひとつです。こういう図形みたいな抽象というと構成主義的な作家をも例えばモンドリアンのような画家を思い出すのですが、山田正亮の作品は塗りがモンドリアン(右上)とは全く違うのです。最初は下手なのだと思いました。実際にこの画家に巧みさのようなものは、あまり感じられません。しかし、色が満足に塗れないほど下手ではないでしょう。意図的なのです。その不揃いさが絵の具の物質性とか、画家の肉体性というようなものを何となく想起させられるのです。同じような形態に不揃いな塗りをする画家というは、知識の少ないわたしにはマーク・ロスコが思い浮かぶのですが、ロスコの場合は、一見不揃いに見えても、その実緻密にグラデーションの効果を量って彩色しているように感じられるところがあります。といっても、山田正亮の不揃いさがジャクスン・ポロックのように最初から即興的に、後でできたのを作品とするような意図した即興性というものも感じられません。何か、こうせざるを得なかった、というように切迫感が感じられたのです。そのズレのようなものが面白いと感じたのかもしれません。だから、このポスターのような複製物ではなくて、画家の肉体性とか絵の具の物質性のようなものは直接作品に当たらないと、感じられないものです。 展覧会では、サブ・タイトルに沿って <静物> <Work> <Color> の順に展示されていました。個々の作品を追って、また見て行きたいと思います。

<Still Life>

美術館の入り口の階段を昇って右の最初の展示室に小型のキャンバスやデッサンがいくつあるのだろうか、隙間ないくらいびっしり並んでいる、その光景に、まず、圧倒されました。しかも、ほとんど同じ題材を同じようなアングルで描いた静物画がおよそ100点はあったでしょうか。その執拗さに圧倒されました。分析をする学者や山田正亮のファンならば、最初期の写生のような静物画がだんだん分析になって線とか、面とかに解体されてキュビスムのようになったり、抽象的になっていくプロセスが、そこに示されているようなので、興味深い展示だと思います。しかし、私には、この展覧会を見ていて何度も感じたことではあるのですが、「なぜ」ということを感じてしまうのです。「なぜ」は3つあります。第1の「なぜ」は、これが残されている理由です。きっと、几帳面に記録を残す人なのではないかと思います。どのような画家であっても習作とか、下書きをたくさんしているでしょうが、それを残すのはあり得るとして、この画家は、それらに作品番号を付けて作品として残しているよう見えます。画家が作品として残すべきと評価したものであるのでしょうが、色が塗られ仕上げられたものと、紙にデッサンしたものを同列に扱っているのです。これに関連するのですが、第2の「なぜ」は展示されている具象から抽象へのプロセスが作品順に、まるで教科書ようにサンプリングされたように模範的というのか、順を追って流れて行って、逡巡や寄り道、道草がないのです。それは、ゴールが決まっていて、それに向けて綿密な計画をたてて、それを一歩一歩計画通りに実行して行ったかのようなのです。もしそうなら、ゴールはいいとしての、それまでのプロセスは修行過程で、後で思い返す時に資料としての価値はあるかもしれませんが、それらを作品として完成されたものとは見ることは出来ないのではないか、ところが、展示されていたのは「StillLife

○」として○のところにナンバーが振られていました。ということは、画家の中で完成された作品として捉えられていたと思うのです。展示されていたもの見ると、作品として、場合によっては商品として出来上がったものか、そうであるとは、私には思えない。デッサンはもとより、作品としての体裁ができても、誰々風(セザンヌ風?)の器用なアマチュアが描くのと、つまり、習作とちがうのか、ということです。そこで、「なぜ」と思うのです。そして、第3の「なぜ」はこれまでの2つを包含する、もっと根本的なことなのですが、「なぜ」抽象画を描くようになったのか分らないのです。別に、動機を言葉で語れというのではないのです。展示してある作品を見ていると具象画から抽象画にいたるプロセスは明白です。でも、それはさっきも述べたように抽象画というゴールが先にあって、そこに辿り着くプロセスのように見えるのです。決して、絵を描いているうちに、画家の中でこう描きたいとか、こう描かなくてはならないとか、そういう揺れ動きがあって具象画を描いていることに満ちたりなくなって、いろいろ試行錯誤した結果抽象的な作品を描くようになった、というプロセスには見えません。仮に、最初に絵を始めた時、手近な静物を描いていたけれど、欧米の雑誌か何かで抽象画を見て、それに魅せられて、自分も描きたいと奮起して描き始めた。ということで作風が急に変わってしまう、ということの方が、私には分かり易い。ここで展示されているものをみて、たしかに一所懸命なのは分かりますが、だからどうした?という感じで、戸惑いが先に立つのでした。 そういうことなので、ここでは個別にピックアップして、何事かを述べるような作品はありません。熱狂的なファンとか、画学生とか研究者には、貴重な資料なのでしょうが。

<Color>

この<Color>の展示は、何かとって付けたような感じは否めません。<Work>までは、網羅的に隙間ないくらいに多くの作品が緻密なくらいに展示されていたのに、製作年代からいうと1960年代はじめまで。そこでぴったり展示が、途絶えて(その間、画家は盛んに製作しているようです)、製作年代で20年以上の間があいて、そこで数点展示がされています。1点が大きいので、展示するスペースの関係でたくさんは展示できないのでしょう。しかし、前半はプロセスを丁寧に展示していたのに、急に変わって飛んでしまう感じで、ポツンと<Color>が展示されている感じです。

色には塗り斑があります。迫ってくる色は原色をベースにしているようで、少し鈍く、重くなっています。それが細かく見させないで全体がちょっと違うという感じを見る者に与えるのです。そして、縁に大きな塗り斑があって、塗り斑というよりも、塗られていないか、剥げ落ちて下地が見えてしまっているようなのです。それが、前回<Work>のところで書いたような、ヘタウマの味わいというような、この画家の魅力が、前面に現われてきている。しかし、さりげない。 そういうところに視点を合わせて、この作品を改めて見直してみると、絵画にあるいろいろな要素、もともと、初期の<Still Life>ころも少ない要素で成り立っていたものから、少しずつ要素を削ぎ落としていくように、<Work>では形態を捨て、画家が自分の本質と思われていた設計の要素が残されていたのを、この<Color>では、それすらも、その本質とかつて思われた要素を捨て去ってしまったのが、これらの作品と、私には見えてしまいました。そこで、残されたものというのが、ヘタウマの味わいではないか。カッコよく言えば、肉体の痕跡とか即興性とでもいうようなもの。当初は生真面目な画家が排除しようとしたのではないか、と思われる“あそび”の要素が、実は、この画家の本質的な魅力だったのではないか、と私には思えるのです。 |