|

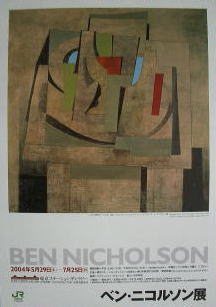

株主総会も終わり、都心でセミナーのあった帰りに東京駅近くのステーション・ギャラリーでの展覧会に寄ってみた。知らない画家だったけれど、ポスターと東京駅の改札を出てすぐという位置と、真夏の暑さを避けるという動機で寄ったものだった。入り口を一歩はいると、駅の雑踏から一転した静けさと、なんとなくひんやりした感じで、時間も夕方と言うこともあって、人も少なかった。ほとんど知らない人なので、紹介はパンフレットの文章を転載します。 「ベン・ニコルソン(1891-1982)は、イギリス、バッキンガムシャーのデナムに生まれ、ロンドンの美術学校で学んだ後、フランス、イタリア、アメリカに滞在しました。 画家であった父から影響を受け、またピカソやブラックのキュビスム、モンドリアンの新造形主義を吸収しました。そして、後に妻となる彫刻家バーバラ・ヘップワースやヘンリー・ムーアと出会い、1933年美術グループ「ユニット・ワン」を結成。イギリスの抽象芸術を推し進め、彼自身の方向性を定めていきました。第二次世界大戦以降に制作したレリーフ絵画は、彼の後期作品を決定的に性格づけ、20世紀絵画を語る上では欠かせない重要なものとなりました。 イギリス美術の伝統と、20世紀ヨーロッパ美術の新たな潮流、そしてイギリス南部の素朴な絵画といったさまざまな要素を取り入れつつ、ニコルソンの芸術は風景画と静物画を中心に転回しました。半抽象と抽象のあいだを行き来しながら、つねに線の魅力と透明感にあふれる色彩を湛える作品の数々は、深い印象を与えます。」

SECTION1.基礎の蓄積─静物画と風景画 1919−30 SECTION2.絵画と彫刻のはざま─バリ、ロンドン 1932−39 SECTION3.戦争と戦後─キュビスム再訪 1939−59 SECTION4.巨石遺跡に匹敵するもの─最後の隆盛 1960−74 しいう四部構成になっています。 私の展覧会感想のなかで、このような引用が多いのは珍しいかもしれません。これは、私自身がこの画家や作品に初めて接したことと、これを読む人もそれに近いのではないかと思ったからです。

絵画を見ると言う場合は、さらに段階を踏むことになるでしょう。まず、前方のものに意味があり、あるということが見えたとします。画面を見ると、線が引いてあったり、色が塗られています。それを絵として、描かれている、線や色で何らかの形状が二次元で作られている、ということがわかり、脳が、そういうものとしてデータを解析しなければ、絵画として、私は捉えることができないでしょう。そのためには、絵画というものは、このようなものだ、と言うことが分かっていることが前提です。平面に何かが二次元であるものが絵画であるとは限りません。そして、それが絵画であるとして、そこに描かれたものを見るためには、一種の文法というのか、絵画の仕組みが分かっていることが最低限必要なことです。それを、先ほど先入観もそれに入るといいました。私が絵画を見ると言うときは、だから、沢山の情報をすでに持っていて、それを前提に見ているということになります。たいていは、その情報の範囲内に新た加わった作品情報が収まってしまう、例えば、過去の画家の作品にあこがれてとか、それを追いかけているうちに、その追いかけた作品が情報となって、別の作品を追いかけることができるわけです。そのときに、大半の作品は、そこでデータが一致するか、すでに持っているデータの範囲内で前方の絵画を見ることができるわけです。前例の踏襲と言ってもいいかもしれませんが、ごくたまに、前例でデータを解析しきれないものが現れています。そのとき、今の見る前提のデータが役に立たないので、私は驚くことになるでしょう。実は、この驚きが、感動ということにゆくゆくは繫がると思います。データ解析の方法が安定していれば、見ると言うパターンは習慣化します。習慣化というと聞こえはいいですが、当初のときのような注意が図られずに、習慣化することにより、労力が大幅に削減されているわけです。しかし、驚くということは、そのような習慣化された見方が通用しない、そこで新たな見方やその前提となるデータを集めなくてはなりません。しかし、それで見方が変わるということでは、見ている私が、従来の見方では、データ解析が間に合わないので、それに対応できるような新たな私に脱皮するようなものです。このプロセスこそが、感動ということのプロセスではないか、と思うのです。では、実際に作品を見ていきましょう。

1.基礎の蓄積─静物画と風景画 1919〜30

しかし、ある順番に、ほぼ作成年代順に作品を並べて、そのような推移は分かるのですが、どうしてそういう推移をしていったかは、分かりません。今でも、抽象画は難しいと言って嫌う人もいるほどですから、20世紀初頭の当時は先端的な美術運動に参加するのは、それなりの決心があったと思うのですが、そういうことは分かりようもありません。一般論として、私なりに2つの点は考えられます。簡単にいうと、まず、外的な要因です。それは、経済社会でのリーダーシップはブルジョワと呼ばれる市民階級が担うようになり、画家の顧客は以前の王侯貴族や教会からブルジョワに推移してきます。市民が経済の主体となることで、消費経済が徐々に浸透し、絵画も消費の対象となる商品として扱われるようになってくる。そうすると、画家は生活の糧として絵画を売るということを考えざるを得なくなる。市場では画家は何人もいるわけですから、そこでの競争に勝たなくては注文をもらえない。そのためには、価格競争か、商品価値を高めるのとどちらかで、まるで現代のマーケティングです。そのときにも商品価値を高めるには、他の画家にはできないこと、をできるということによって、他とは違うという、オンリー・ワンとしての強さ、ライバルとの差別化です。そこで、他の画家が手を出さない先端的な芸術運動に参加し、その手法で新鮮な印象の作品を送り出すということで、差別化を図ることができるわけです。

ただ、これらは一般論としてであって、ベン・ニコルソン個人はどうだったのか、ということは作品の推移をみる限り、分かりません。

例えば、「1922(パン)」(左上図)という作品では、太い線で輪郭をしっかりと引いて、形状を捉えようという意図のようなものを、後の作品から遡って見ると、そう思えないこともない。全体としてセザンヌ風(右図)の印象を受けます。例えば、画面中央から右に向けて白い布が水平のテーブルに置かれていますが、セザンヌの作品では確固たる存在を主張しているのに対して、ニコルソンは、この白い布の輪郭が白い鉢を横切っているという実験的な構図をとっていて、そのことも含めて、どこかぎこちなさが漂っています。セザンヌの洗練に対して、ニコルソンの素朴さが際立つところでもあります。また、両者のベーシックな色調は似ているのですが、セザンヌは果物の赤っぽい色がアクセントになっているのに対して、ニコルソンの作品では、土色の色調が重々しさをより感じさせ、後の作品から遡って連想される直立させてあるパンや壜が、イギリスの田舎の巨石遺跡のドルメンのようにも思えるといいます。そして、一番大きな違いは、セザンヌに対して、ニコルソンの方が、陰影による奥行きが感じられず、より平面的な書き方をしていて、その後の方向性を示唆しているようにも見えます。 また、「1924(絵画─樽)」(左下図)という作品を見てみると、テーブルの上に置かれた水差しやマグカップ、クロスその他をなぞって綜合的キュビスムの手法であるコラージュ等を使って描かれたようですが、他の誰かの作品を彷彿させるところもあるし、後年のホワイトレリーフ等の自身の作品から見ると、そのルーツとも見える、というその程度のように見えます。

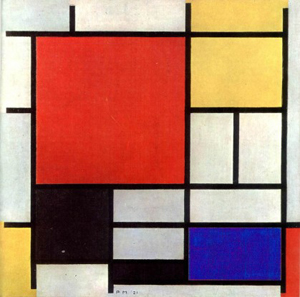

思うに、ニコルソンという作家は、主体性が強くないというのか、これといったものを最初から持っていて、それを自分で伸ばしていくというよりは、周囲から様々な影響を受けて、その中で自分を見出していくような受け身の姿勢という印象を受けます。それは、前回セザンヌの作品と比較してみたように、何が影響されたかというよりは、どこが影響されなかったというところに、ニコルソンの個性の見えてくるように思えます。 例えば、「1932(ディエップの旅館−平目亭)」(右図)という作品は、ピカソ(左上図)の真似のように見えます。実際のところ、ピカソを手本として作成されたものなのでしょうが、大きな違いが2点あります。一つは、ニコルソンの作品には、ピカソの作品にあるような遠近法による奥行の描き込みがなく表面的、あるいは平面的であること。もう一つは、ピカソの作品は、その時のピカソが幻視したもの、現実のものや思い出とが混淆しているのに対して、ニコルソンの作品は旅館のガラス窓に映ったものを描いているところです。この2点は、私の思っているニコルソンの特徴と大きく関連しています。それは、平面性であることと物語が希薄であることです。まず、一点目については、ニコルソン本人が論文の中で次のように言っています。「空間を構築することについては、ディエップのとある店のショーウィンドをもとに描いた若い頃の絵で、その一端を説明できる。とは言っても当時は、空間について何か意識的な考えがあってその絵を描いたわけではなく、ただ単に構想を豊かにする足がかりとなる主題としてショーウィンドーを使っただけである。店の名は「長靴をはいた猫亭」で、この名前が私の子供時代の童話と連なる一連の思いを始動させた。それにフランスにいて、私のフランス生活はちょっと怪しげなものだったので、この言葉自体も抽象的な性質を持っていた。─けれど大事なことは、この名前がガラス窓にとても好ましい赤字で刷られていたことで─それが最初の平面となり─私がのぞき込むと私の背後にあるものが窓に映り─それは二番目の平面となる─一方ではテーブル上の物たちがガラス窓越しにバレエのようにものをやりだして、絵の眼、あるいは絵の生命となっていく─それが第三の平面をつくる。これら三つの平面と、それに従属するすべての平面は、互換性があるので、それが現実でどれが非現実の綿なのか、何が映って何が映ったものでないのか分らない。それに今では弁えているが、そのことである種の空間、その中で生きることもできる想像上の世界がつくりだされるのだ。」ここでは、本人がはっきりと、ガラス窓という平面に映ったものを描いていると言っています。私には、本人も、未だこのころは意識していなかったにもかかわらず、ニコルソンという画家の抽象の特徴を言っているように思えます。「抽象」という言葉の「抽」というのは何かを引っ張り出すという意味です。抽出などといいますが、絵画のある色々な要素の中から特定の要素を特に引っ張り出して、それを追求していったのが、ニコルソンの抽象ではないかと思います。では、何が引っ張り出されたのかといえば平面性です。そして、置いて行かれたのが物語性です。

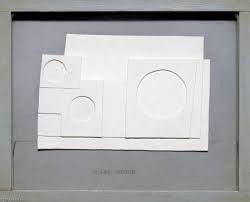

さらに、この「1932(ディエップの旅館−平目亭)」という作品では、ガラス窓に映った女性の顔や宿の看板?などが、平面的な形状として羅列されているような体裁になっています。もともと、以前の静物画でも遠近法による奥行という描き方をしていなかったニコルソンはここで平面的であることを意識的に描いているように思えます。そして、さらに、平面へのこだわりは、その平面である表面そのものへの細工に進んでいるわけです。例えば、絵の表面を削ったり、傷つけられたり、時にはコラージュとして表面に布等を貼ったりして表面上の変化を生み出そうとしているようです。 「1933(ギター)」(右図)という細長い作品では、その名の通りギターを、実物と同じくらいのサイズで描き、ボードの貼ったパネルの表面を擦り、引っ掻いて、自然に摩滅したような表面をつくり、実際のギターの使い古したような外観を作り出そうしたようです。それは、単なるギターという物体の外観とか物体という側面を抽出したということが言えるかもしれません。要するに、ニコルソンの志向するところには、物体をイメージとして人間の考えやイメージを用いて描こうとすることよりも、物体そのものを人が目で見ることにより感覚する形状であるとか人が触ることによる感覚する表面の質感を抽出していくことではなかったのか、思います。それはセザンヌの志向するような存在感すらもイメージとしてしまうような、より直接的な肌で感じられるようなものです。 そしてさらに、ニコルソンは、幾何学的な抽象画を描いていくようになりますが、これはピカソやブラックからモンドリアンのような人たちの影響を受けたものと説明されているようです。「1932(ディエップの旅館−平目亭)」や「1933(ギター)」などのように、看板やギターがその実際のものがあるコンテクストから切り離されて、その物体としての形状や表面が抽出されるということから、その形状をさらに突き詰めていけば、線と面になり、それらが構成されれば幾何学的なものになるというような、多少無理がないわけではありませんが、後付けの屁理屈かもしれませんが、ある程度の必然性があったのではないかと思います。実際に、そういう方向に 「1934(マシーンのバレエ“ベートーヴェン第7交響曲”のための舞台案)」(左図)という作品は舞台装置という体裁をとっているのが面白い。この時期、このような幾何学的な抽象画、とは言っても、定規を引いたのではなくフリーハンドのような揺らぎをもったニコルソン独特とでもいうような、そしてさらにレリーフという他の抽象画家にない独自性をもった作品が多く制作されて言ったようです。そして、時代は第1次世界大戦の戦後の不安からモダニズムの運動がおこり、から第2次世界大戦前の世界となり、大陸ではファシズムの台頭によりモダニズムは追い立てられていくことになります。第二次世界大戦の勃発と進展により、主だった人たちはアメリカに亡命していきますが、その前にイギリスに一時的に集まり、イギリスがモダニズムの中心になります。その時、ニコルソンはモンドリアンたちとの以前からの交流によりイギリスで運動をリードすることにより、結果として知名度を獲得していくとともに、モダニズムの文脈のなかで受け入れられていくようになって行ったようです。実際、ニコルソンの抽象的で表面的なレリーフはモダニズムの室内装飾に、上手くフィットするだけでなく、かといって緊張を強いるようなものでもないので、室内に飾る作品としては、それなりの適性を獲得していたように思えます。それは、ニコルソン自身が意識していたかどうかは分かりません。

3.戦争と戦後─キュビスム再訪 1939〜59

その中で、ニコルソンは戦時体制で物資が窮乏していく環境となっていったこともあり、小品の制作や自身の仕事を振り返ることに時間を費やしていたそうです。その中で、先ほど述べたような周囲の状況が愛国心の高まりとともに故郷の風景を見直すというようなロマン主義的な運動もあり、ニコルソン自身は与しなかったとしても、自身の初期の風景画や静物画といったテーマに立ち戻ることで、原点に還るということはあったのかもしれません。それは、左上に図示した2点の静物画、いずれも1945年作のものです。参考として比較のために右に示した1930年の静物画と比べてみると、拙いのか意識的にか形態をぎこちなく描くことがなくなり、その代わりに毅然とした明確な輪郭線で幾何学的ではあるけれど冷たさを感じさせない形態が描かれるようになっています。個々の静物の形態は、意を決して切り取ったような断片がパターンのようになったことで一層平面化している。さらに、その平面化した断片のパターンが、重なり合う。しかも、輪郭は時に透明になり、輪郭線が交錯する。つまり、地と図の区別が曖昧になっている。さらに、それぞれの断片の色彩が同じ基調になっているので、彩色された面の区別もつかない。というわけで、形態のパターンを組み合わせた抽象画に限りなく近い物になってきている。しかし、形態は未だ、水差しとかマグカップの形状を残しているので、抽象の一歩手前で踏みとどまるというものでしょうか。それよりも、奥行きを書いた二次元上で、断片の平面が層を成しているように重なり合うというのは、ニコルソンが盛んに制作していたレリーフの空間の感覚に近いものかもしれません。そして、また、画面の表面を傷つけてざらざらしたものにすることで、描かれたものの物質としての存在感とか、独特の陰影を与えています。それは、平面的な画面の中で、物質的な触感を感じさせ、一般的に幾何学的な抽象画から与えられる冷たい感じを感じさせない効果を醸し出しているようです。

4.巨石遺跡に匹敵するもの─最後の隆盛 1960〜74

「リレーフの実際の大小がどうあれ、そのスケールは叙事詩的な雄大さを持っている。要素のひとつひとつが、幾世紀にもわたる自然の変化、人為の介入、太古からの時の経過、そして消えていった文化を語る。ニコルソンの風景に対する態度は、風景への新たな理解の仕方を示している。はじめの数十年間は、風景を表すのと同じ効果をもったものとして、レリーフを離れたところから見ていたが、いまは風景とオブジェとは識別しがたくなっている。ニコルソンは実際にそこに住み、それを咀嚼し、それとひとつになった。色彩は、そこに塗りつけられたように見えるのではなく、作品に深くしみこみ、その内部にあるように見える。レリーフは、ターナーの晩年の荘厳な絵画のように、光とエネルギーの根源と化している。割れ目は岩脈が走り、苔に覆われた岩、振動による傷跡、風、雨、霜、雪の効果、鏡のように平らかな湖、森林の途絶える斜面と露出した岩塊、霧と細雨、日の出と霞、それらがみな、これらの感覚的なレリーフ作品のうちに喚起される。スイス時代のレリーフは、彼のもっともすぐれた仕事のなかでも、形式と技量と作用が統一されたものである。画歴のごく初期からニコルソンは、表現と思想の追求をするのに絵画を用いてきた。その思想とは、見た目の外見の向こうに見える内的な現実についての考えである。ニコルソンは風景を描いたのではなく、風景独自に具わったリアリティを明らかにして、それに匹敵するものを創造していったのである。これら晩年のレリーフは、そうした考えの最終的な解答となっている。」 「リレーフの実際の大小がどうあれ、そのスケールは叙事詩的な雄大さを持っている。要素のひとつひとつが、幾世紀にもわたる自然の変化、人為の介入、太古からの時の経過、そして消えていった文化を語る。ニコルソンの風景に対する態度は、風景への新たな理解の仕方を示している。はじめの数十年間は、風景を表すのと同じ効果をもったものとして、レリーフを離れたところから見ていたが、いまは風景とオブジェとは識別しがたくなっている。ニコルソンは実際にそこに住み、それを咀嚼し、それとひとつになった。色彩は、そこに塗りつけられたように見えるのではなく、作品に深くしみこみ、その内部にあるように見える。レリーフは、ターナーの晩年の荘厳な絵画のように、光とエネルギーの根源と化している。割れ目は岩脈が走り、苔に覆われた岩、振動による傷跡、風、雨、霜、雪の効果、鏡のように平らかな湖、森林の途絶える斜面と露出した岩塊、霧と細雨、日の出と霞、それらがみな、これらの感覚的なレリーフ作品のうちに喚起される。スイス時代のレリーフは、彼のもっともすぐれた仕事のなかでも、形式と技量と作用が統一されたものである。画歴のごく初期からニコルソンは、表現と思想の追求をするのに絵画を用いてきた。その思想とは、見た目の外見の向こうに見える内的な現実についての考えである。ニコルソンは風景を描いたのではなく、風景独自に具わったリアリティを明らかにして、それに匹敵するものを創造していったのである。これら晩年のレリーフは、そうした考えの最終的な解答となっている。」というようにカタログに書かれています。壮大なんでしょうけれど、私には疲れを誘うようです。抽象画のなかでもスケールの大きさを特徴としているもの、例えば、マーク・ロスコの作品は圧倒されるような量感が大きな要素となって、その圧迫感そのものが荘厳さを感じさせ、大きな魅力となっています。しかし、ニコルソンの作品の魅力として、私が感じたのは、緊張を強いるというものではなく、微温的であることで安心感が与えられ、かといって適当にモダンで尖がり感がある、という身も蓋もないようなことですが。スノッブなブルジョワのニーズを巧みに掬い取るようなバランス感覚です。この時期になると、ニコルソンは徐々に時代から取り残されていったのか、バランスを欠いていったように思います。ただ、主観的なものが強くなる、この時期の作品を好きだという人もいると思います。その意味で、好みの分かれるものとなっていると思います。 |

2004年7月21日 東京ステーション・ギャラリー

2004年7月21日 東京ステーション・ギャラリー