|

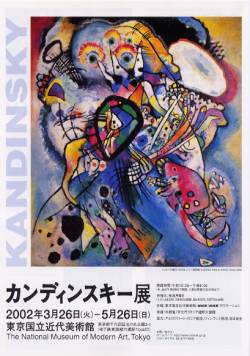

�Q�O�O�Q�N�S���Q�W���@���������ߑ���p��

�����A����Ɉ��������Ă���Ƃ��낪�Ȃ��Ƃ͌����܂���B�Ƃ����킯�ŁA�����ŁA������Ɛg�\���āA���ۉ�Ɋւ���l�I�������������q�ׂ����Ǝv���܂��B �ЂƂ́A�G��ƈӖ��Ƃ������ƂɊւ�邱�Ƃł��B�u�Ӗ��v�ȂǂƂ����ƁA�[���l���Ă����Ƃ��肪�����̂ŁA�抸������ہi���̌��t�͒��ۊG��Ƃ������̂����܂ꂽ���Ƃ���A���ۊG��ւ̑Η��T�O�Ƃ��đn��o���ꂽ���̂ł��B������A���ۊG�悪���܂��O�́A���������Ȍ������͂��Ȃ������B���������G��͑S���A��ۂ���������ł��j�̍�i�����鎞�ɁA�����Ɂg�����`����Ă��邩�h�Ƃ������Ƃ���Ɉӎ����čl���邱�Ƃ��Ȃ��A�����O��Ɍ���Ǝv���܂��B���̂��ƂƎv���Ă��������B�e�[�}�Ƃ���ނƂ��A�G��ӏ܂�^�ʖڂɂ���Ƃ��ɏo�Ă����w�ȃ^�[���܂ōs�����̂ł͂���܂���B����Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�P�ɁA�g���̊G���h�Ƃ������̂ŁA�l�����`����Ă���Ƃ��A���i��ł���Ƃ��A����Ȃ��̂ł��B�c�t���ŁA���������̎��Ԃɖ��S�ɃN���������͂��点�鉀���ɘb�������鎞�A�u����`���Ă���́v�ȂǂƁA�Ƃ��ɍl����킯�ł��Ȃ��u���Ǝv���܂��B������A���R�ƊG������鎞�ɁA�g���̊G���h�Ƃ��g�����`����Ă���h�Ƃ��������Ƃ��ӎ����邱�Ƃ��Ȃ��O��ɂ��Ă��܂��Ă���A������Ӗ��ƁA�����ł͂������Ƃɂ��܂��B����́A�����G�������Ƃ������ƂɌ��������Ƃł͂Ȃ��A������������Ƃ������Ƃ����鎞�ɂ́A�g��������h�Ƃ����悤�ɑΏۂ���肵�܂��B������A����Ƃ������Ƃ����鎞�ɁA�K�R�I�ɂ��Ă܂�邱�Ƃł��B������A�G��Ƃ����͈̂Ӗ��Ƃ������ƂƐ藣�����Ƃ͂ł��Ȃ��B�Ƃ����̂��A���ʂ̈�ʓI�ȊG��̌����ł͂Ȃ��ł��悤���B�������A�����Ȃ�Ǝ�����������̂́A�S�ĈӖ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�������͎����̊O����F������̂ɂ͎�ɖڂŌ���Ƃ������Ƃ����܂�����A�����ł���A�������̎��͈͂Ӗ��ŏ[�����Ă���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�Ӗ�������ł��B���i�́A����Ȃ��Ƃ͊����Ȃ���������܂��A��������C�Â��Ă��܂��Ƒ����܂�悤�ȋC�����܂��B����Ȏ��ɁA�ڂŌ���͕̂ʂ̊��o�튯���l���Ă݂ĉ������B�Ⴆ�Ύ��ł��B���͉������Ƃ����̂ł͂Ȃ��āA�����������Ă���̂ł��B�Ώۂ���肵�Ȃ����ł��Ȃ��̂ł��B�����A�������Ă��鉹�͂��āA���̒��Łg����͉��̉����h�ƔF�����邱�Ƃ͂���܂��B�������A��ƈ���đΏۂ���肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł��B����Ŏ��ŕ����|�p�ł��鉹�y�Ƃ����̂́A�Ƃ��Ɂg���̉��h�Ƃ����͉̂��y���̂��̂��O��ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł��B�܂�A����Ƃ������Ƃɂ��ĉ��Ӗ��Ƃ������̂��Ȃ��̂ł��B�i�A���A�l�ɂ���Ă͈Ӗ������߂�l�����܂��B�j������A�����ŗ���Ă��鉹�y�ɏ��Ƃ��Z��Ƃ����Ă�����̂ł��B������A��ꂽ�l�����y�����ƂŃ����b�N�X���āA�Đ�����Ƃ������Ƃ��悭����̂ł��B�G��ɓ����悤�Ȍ��ʂ����߂�Ƃ������Ƃ́A���܂肵�܂���B�����������Ƃ��l���������ŁA���ۊG��Ƃ������̂����Ă����Ƃǂ��Ȃ邩�B�܂��A�Ӗ��g���̊G�h�ł��邩�Ƃ������Ƃ�������͕�����܂���B�����A���̂��Ƃ����ۊG�悪������Ƃ����邱�ƂɂȂ�̂ł��傤�B�Ȃ��Ȃ�A�Ƃ��ŕ��ʂ͎������́g���̊G�h�Ƃ��Č���̂��A���̉�������Ȃ�����ł��B�������A�����ŋt�̔��z�Ƃ��āg���̊G�h������Ȃ�����A�����O��Ƃ��Č���Ƃ������Ƃ�������Ă��܂�����ǂ��ł��傤���B�܂�A�������G�ꂽ�悤�ȉ��y�̂悤�ɐڂ��Ă݂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ł��傤���B���̂Ƃ��A�������͎��͂ɏ[������Ӗ���藣�����Ƃ��\�ƂȂ邩������܂���B�������āg���̊G�h�ƈӖ��Â���Ƃ����d������J������āA�C�y�ɁA�����b�N�X���Č���Ƃ����\�����J���邩������܂���B ��ڂ́A�q�ǂ��̂��G�����V�тŁA���Ɂg���̊G�h�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A���Ƃ����N�������������Ĕ�����p���̏���D������Ɂi�����Ă��̓S�`���S�`���j�ɐ��������āA�y�������ɂ��Ă��邱�Ƃ�����܂��B�q�ǂ��ɂǂ����Ċy��������u���Ă��A�{�l������Ȃ��ł��傤���A�����炪�l���Ă݂�ƁA���������g�̂̓���������A�܂�^�������邱�Ǝ��̂������ł��邱�ƁA�܂��A������p�����������Ƃ��y�����̂�������܂��A�����������ƂŔ�����p�����ω����Ă����̂��ʔ����̂�������܂���B������ɂ��Ă��A�g����`���h�Ƃ������ƂƂ͖��W�ɐ��������Ƃ��`���Ƃ����͎̂��͊y�������Ƃ�������Ȃ��킯�ł��B���ۊG��́A������������A���������y�����A�G��ӏ܂ȂǂƂ����Đ�̂Ă��Ă����ʔ������A���߂����Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����B�����āA���̍D������ɐ����������q�����A�o���オ�������̂��g���̊G�h�Ƃ͂����Ȃ��ł����g�������h�Ƃ������Ƃ͂ł���̂ł��B����́A��ɐG�ꂽ���y�������ł��B�����ł���A�g���̊G�h�łȂ��Ă��A�P�ɒ��߂Ĕ������Ǝv�����Ƃ͂ł���B�Ƃ��������g���̊G�h�ƈӖ��œ��肷��Ƃ����̂͗����̓����ł��B���́g���̊G�h�Ƃ����̂��Ȃ��ė����̓����Ƃ����̂������Ȃ��ƁA���Ƃ͏����Ɋ��������������ł��B�܂芴�o�I�Ȑ��E�A���o�I�ɉ����ǂ����Ƃ������Ƃ����ł��B�����l����ƁA���ۊG��͌����ē���͂Ȃ��B�ނ���A���������ĈӖ�����肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��A��ۂ̊G��̕������͓���Ƃ������Ƃ��\�ł��B���������A��������Ǝv��Ȃ��̂͂������̍�Ƃ�����Ă����A���̍�ƂɏK�n���Ă��邩��ł��B����A�݂�ȃG�L�X�p�[�g������Ȃ̂ł��B �����āA�O�ڂł��B����́A���܂ł݂����ƂƖ�������悤�Ȃ��Ƃł��B����́A�J���f�B���X�L�[�₻�̑������h���A���Ƃ����X�R�Ƃ��������ۓI�ȍ�i����Ƃ��ĕ`������Ƃ����̍�i�����Ă��āA�����A�������������Ƃł��B���̂悤�ȉ�Ƃ����́A���ʂɌ����邱�ƈȏ�̂��Ƃ��G��̉�ʂɓ��ꍞ�����Ƃ����̂ł͂Ȃ����ƁA��i���݂Ă��Ċ�����̂ł��B�������̎��͂ɂ͖ڂŌ����邱�ƈȊO�ɂ�������̂��Ƃ�����܂��B����́A���o�I�Ȃ��ƂŌ����A���A�L���A�G��ĕ����邱�ƁA��������\�I�Ȃ��Ƃł��B����Ŋ��o�ł���L��ȗ̈悪����܂��B���̂����o�ł��Ȃ����̋�C�Ƃ����͋C�Ƃ��B���ꂾ���łȂ��A���o�ł��Ȃ����́A�l�̊���Ƃ��A�v���Ƃ��A����ȏ�ɐl������Ȃ��悤�Ȃ��ƂƂ��B�������A�]���̊G��ł͖ڂŌ�����Ӗ��Ƃ������̂ɔ����āA�����������̂�`���Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ������B����܂łɁA��������݂���Ƃ͐����������Ǝv���܂��B�Ⴆ�Δ�g�I�Ȏ�@�����p����Ȃǂ����Ƃ��B�������A�Ӗ��Ƃ������̂����g�ƂȂ��āA�ǂ����Ă���g�����܂��p���Ă������I�Ȍ��ʂނ̂����������̂Ƃ���ł��B�����ɂ�������Ƃ����́A����ɖO������Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����ŁA���ǂ蒅�����̂����g���O���Ƃ������Ƃł��B������A���̐l�B�͐_���`�I�ȌX�������͂������肵�܂��B���������_�ł́A��i�̔w������낢��Nj����Ă����ƁA��i�̕\�ʂɉB���ꂽ���̂����������āA����͋�̓I�Ȍ`�����������̂łȂ��̂ŁA�����������̂��Ɩ��m�ł͂Ȃ��̂ł����A���o�ʼn��ƂȂ�������������Ȃ��Ƃ�������������悤�ȕ��͋C�������邱�Ƃ��ł���̂ł��B����Ȃ��Ƃ������ƌ������邩������܂��A�����̕�T���̂悤�Ȗʔ���������̂ł��B �ȏ�R�_���A�����l�I�ɒ��ۊG����r�I�D��ł݂�|�C���g�ł��B ��Œ��ۊG����D�ނ��Ƃ͕���������ǁA���̒��ŁA�J���f�B���X�L�[�͂ǂ��Ȃ̂��B�����`���Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�ƃJ���f�B���X�L�[�ƃ����h���A���̈Ⴂ�Ƃ����̂́A�ǂ̂悤�ɕ\���āA�ŃJ���f�B���X�L�[�͂ǂ��Ȃ̂��Ƃ������Ƃ��A���̌�A�q�ׂȂ���Ȃ�Ȃ����Ƃł��B����ɂ��ẮA���̌�A�ǁX��i�ɐG��Ȃ���A�J���f�B���X�L�[�̓����Ɍ����āA���b�����Ă��������Ǝv���܂��B ����܂��āA���ꂩ��W�����ꂽ�J���f�B���X�L�[�̍�i�ɂ��ďq�ׂĂ��������Ǝv���܂��B

�����Ō����̂́A���ۊG��Ƃ������̂��J���f�B���X�L�[���������A�ӎ��I�ɂ���������i��`���n�߂�O�̍�i�ł��B

�����Ȃ�ƁA�J���f�B���X�L�[�̋O�ՁA�Ƃ��ɒ��ۉ�̍�i�Q�Y���n�߂�O�̃J���f�B���X�L�[�̍�i�Ɋւ��ẮA���ۉ�ɒH�蒅���O�ɁA�l�X�Ȏ��s��������Ă����Ƃ����ʒu�Â����A���̓W����ł�����Ă����悤�ł��B�������A��̂悤�ȍl�����ł����A���łɃJ���f�B���X�L�[�����ۉ��`�����ƂɒH�蒅���A�Ƃ����������łɔނ́A���������v�f�̊܂ݍ���i��`���Ă��āA��������o���Ē��ۉ�Ƃ��Ĉӎ�����܂ł̋O�Ղł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B����́A�������������ł��A�����ɓW������Ă����i�����邱�Ƃ��ł��邩��ł��B�Ƃ��������A��ۓI�ȕ��i����`���Ă�����Ƃ��A���X�ɒ��ۓI�ȍ�i�ɕϖe���čs�����Ƃ����悤�ȃX�g�[���[�́A�W����i���������ł́A���̃v���Z�X���n�b�L�����Ȃ��̂ł��B

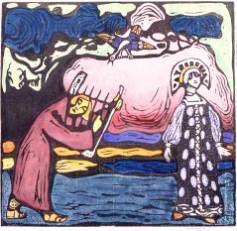

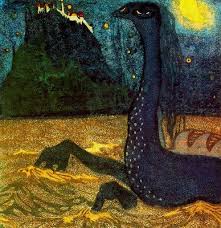

�ŏ��͉�Ƃ��u���~�����w���ɗ��w�����Ƃ��Ƃ������ƂŁA�K��ɋ߂����i��Əے���`�I�Ȕʼn悪�W������Ă��܂��B��l�̉�Ƃ��`�����Ƃ͍l�����Ȃ��قǁA�ʎ�̍�i�̂悤�Ɍ����܂����A�K����ł��邱�Ƃ�A�����̗Ƃ��҂��Ƃ������Ƃł��傤���B�w�O�[�X���e���x�i����}�j�Ƃ������V�A�̖����y���e���l���ƁA����������Ƃ�����l�̐l���̓o�ꂷ��ʼn�́A�A�[���k�[�{�[�I�ȑ���������Ă�����A���V�A�̃C�R���̂悤�ȗl����������Ă�����A�Ƃ��ɏ㕔�̒��͗l��������đ����̒��ɖ�����Ă��܂��悤�Ɍ`�ۂ̑��݂�������Ă��܂��B�܂��A�w����x�i�E�}�j�Ƃ�����i�ł́A����Ƃ����̂ɎO�����͔��������`����Ă��炸�A�Â��œ˂��o�����̒f�R�ƒ����̊C�����e�̂悤�ɕ`����A����炪�P���ȃp�^�[���̂悤�ŁA���̌Q�̂Ȃ��ŗ֊s�͗Z�����ނ悤�ɞB��������A�Q�̈Â��̃O���f�[�V�����̒��ŁA���̉��F���_�Ɠ��ɂւ���悤�Ȍ����̔����ǂƗ��̔������_�͗l�ƁA���̌��˂��ĉ��F������C�ʂ̐}�ĉ����ꂽ�Η��W���肪�ڗ���i�ɂȂ��Ă��܂��B�����̍�i�́A�J���f�B���X�L�[�̏K����̍�i������Ƃ��Č���A�Ȃ�قnj�ɒ��ۉ��`�����ƂɂȂ�G�肪������A�Ƃ݂Ȃ����Ƃ��ł��܂��B�������A���������O�ȂāA�m�����������Ɍ��āA����������Ƃ��`�������̂Ɣ��ʂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ǝv���܂��B�����������_�ŒT���A�҂��ɁA�㐢�̖G��̗v�f�����o�����Ƃ͉\�ł��傤�B�������A�Ƃ��ɃJ���f�B���X�L�[�̍�i�ł���ƁA���̉�Ƃ̍�i�Ƃ̍ۗ������Ⴂ���ʂ����Ă���̂��A�ƍl����ƁA���̎��_�ł́A�J���f�B���X�L�[�Ɍ��炸�A���̉�Ƃł����ۉ�̌��c�ɂȂ蓾��\���������Ă����A�Ǝ��ɂ͍l������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���ꂪ�A���̎����̃J���f�B���X�L�[�̍�i�����Ċ�����ꂽ���Ƃł��B �U.�~�����w���P�X�O�W�`�P�X�P�O�N�����

�V.�~�����w���P�X�P�P�`�P�X�P�S�N�����ۊG���

��������A���悢�撊�ۊG��̐��E�֑��ݓ���܂��B���̓W����̖ڋʂł���A���w�R���|�W�V�����U�x�Ɓw�R���|�W�V�����V�x�́A���̌�ŏW���I�ɓW������Ă���̂ŁA�����ł́A�����Ɏ����i�����Ă��������Ǝv���܂��B

�O�̂Ƃ���ŁA���ۉ�͋�̓I�ȑΏۂ��ʐ�����Ƃ������Ƃ�������āA������`���Ƃ���WHAT�̗v�f�𐧖�Ƒ����A��������������āA��Ƃ͔@���ɕ`���Ƃ����g�n�v�̕���������Nj��ł�����̂Ƃ����A�Ƃ������̑���������������Ǝv���܂��B�Ƃ������ƂɂȂ�A���������ŃJ���f�B���X�L�[�̍�i������ꍇ���A�v�g�`�s���C�ɂ��邱�ƂȂ��A�Ⴆ�A�����̍�i�ł́w���Q�I���M�E�X�x�Ƃ��^�C�g��������܂����A���l���`����Ă���Ƃ��A���̏ے��ł��錕��T���Ƃ��������Ƃ́A���ۉ�ɂƂ��ẮA���قLjӖ��̂Ȃ����Ƃł��B��������A��i���ǂ̂悤�ɍ\������A�F���ǂ̂悤�Ɏg���A�Ƃ����悤�ȕ`����������Ă����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�����A��Ƃ̕��ł́A������`���Ƃ������Ƃ𐧖�ƍl���Ă���A���̐������蕥���A������ꂽ�Ƃ���ŁA�v���̂܂܂ɕ`���Ƃ������Ƃ��ł����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B������A��������鑤�́A�������`����Ă���Ƃ����A�����Ȃ�ΈӖ����l���邱�ƂȂ��A���ϓI���Y��Ƃ������Ƃ��A���������Ƃ��납��݂�����Ƃ������ƂɂȂ�B�Ɨ����ł͍l���܂����A�������������ł������肭���Ƃ�����܂��B�������A�J���f�B���X�L�[�̍�i�́A�����ł͂Ȃ��B���ꂾ���ł͐�������Ȃ�����������悤�ȋC�����܂��B��ʂ͂����Ȃ��āA���̂悤�ɕ`����Ă���A�Ƃ������Ƃ����ꗎ���Ă��܂��悤�ȉ������A���́w���Q�I���M�E�X�x�Ƃ�����i���A�`�����̂��ꂢ���Ƃ��A�\���̌������̏�肳�Ƃ��A���������g�n�v�����ł́A���̉�Ƃɐ����̂����ꂽ��i������܂����A�����Ɍނ��āA�������āA����҂ɑi��������悤�ȉ����A������܂��B���ꂪ�A�����炭�A���ۉ�Ƃ���ۂƂ�����ȃW�������̂��ƂƂ͊W�Ȃ��A���̓J���f�B���X�L�[�̓����ŁA�����J���f�B���X�L�[�̍�i�����鎞�ɁA��ԂЂ������A�������A���t�ɂł��Ȃ����̂ł���Ǝv���܂��B

�Ȃǂƌ��t�Ő������Ă��܂����A�J���f�B���X�L�[�̒��ۉ�Ƃ����̂́A���ۉ�Ƃ����̂͂����������̂Ȃ̂ł����A�Ƃ��ɃJ���f�B���X�L�[�̂͌��t�ɂ��������ł��Ȃ��āA�������悤�Ƃ���ƌ��t���o�Ă��Ȃ��Ƃ������ƂɊׂ��Ă��܂����Ƃ������ł��B�����ł̐����������Ȃ��Ă��܂��Ă��܂��B���̃J���f�B���X�L�[�W�ɂ��ďq�ׂĂ����ŏ��̂Ƃ���ŁA���ۉ��`������ƂƂ����̂̓J���f�B���X�L�[�ȊO�ɂ����܂����A���������l�����ƃJ���f�B���X�L�[�Ƃ̈Ⴂ�A�܂�A�J���f�B���X�L�[�̓����ɂ��Ă͌�q����Əq�ׂ܂����B���́A������A�Ȃ��Ȃ����t�ɒ蒅�ł��Ȃ��̂ł��B���̉�ƂȂ�A�����h���A���Ȃ�\���̉�ƂƂ�������ōς݂����ł��B�������A�J���f�B���X�L�[�͍\��������܂����A���ꂾ���ł͂���܂��A�J���f�B���X�L�[�Ȃ�ł͂̍\���Ƃ��A�����������̂��n�b�L�����܂���B�J���f�B���X�L�[�̎��g�͂ǂ��������̂��A�����A��ƂƂ��Ă̎����荞�ނ��߂ɂ��A���̉�ƂƂ͈Ⴄ�Ƃ������Ƃ��܂��A�}�[�P�b�g�����҂ɗ������Ă����Ȃ��Ă͑��݂�F�����Ă��炦�Ȃ��킯�ł�����A�����̌��Ƃ������Ƃ������Ƃ͐�Έӎ����Ă����͂��ł��B�ߑ�ȍ~�̌|�p�́A��Ƃ̌����d�����Ă���͂��ł�����B�������A���ۉ�Ƃ����A�����N�����Ȃ��������ƂɎ����߁A����Αn�n�҂ƂȂ��Ă��܂����킯�ł�����B���ɂ���ȍ�i��`���l�Ȃǂ��Ȃ������̂ł�����A���ۉ���������Ƃ������Ƃ͑傫�ȓ����������Ƃ������Ƃł��傤���B���̒��ۉ�Ƃ́A�J���f�B���X�L�[�Ɠ��N��̐l�����܂����A�����łȂ��l�������A���������l�́A�J���f�B���X�L�[���n�n�������ۉ�Ƃ����W�������Ɍォ��Q�������Ƃ������ƂɂȂ�킯�ł��傤���B���ۉ�Ƃ����y�U�A�g�g�݂��J���f�B���X�L�[���������B�ォ��Q�������l�́A���̓y�U�ɏ���Đ키���ƂɂȂ�̂ŁA�J���f�B���X�L�[�Ƃ̈Ⴂ���A�����̓J���f�B���X�L�[�ł͂Ȃ����Ƃ��A�s�[�����Ȃ��Ă͂Ȃ炸�A�����ŌX�ɓ������o���čs���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ������A�Ƃ������Ƃł��傤���B�R���s���[�^�̃\�t�g�̐��E�Ō����A�J���f�B���X�L�[�͂n�r�̗���A���̉�Ƃ͂��̂n�r�ɏ���Ă��܂��܂ȃ\�t�g��A�v��������H�ڂɂȂ����Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤���B�������X�^���_�[�h�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ������ƂŁA�X�^���_�[�g�Ƃ̋����Ƃ��A�Ⴂ���ӎ�����K�v�ɔ����Ȃ������Ƃ����Ƃ���ł��傤���B �J���f�B���X�L�[�ƈ���āA���̒��ۉ��`����Ƃ����́A�D�ނƍD�܂���ƂɊւ�炸�A�J���f�B���X�L�[�̍���Ă��܂����y�U�Ő�킴��Ȃ������B���̂��߁A�J���f�B���X�L�[�̍�����y�U�̏�ŁA�����̗����ʒu�������K�v�ɔ���ꂽ�B�܂�A�J���f�B���X�L�[�Ƃǂ����Ⴄ�̂��Ƃ��A�J���f�B���X�L�[�ɑ��Ăǂ��Ȃ̂��Ƃ�������ł��B���̂��߁A�㐢����A���̂悤�ȉ����m��Ȃ��l�Ԃ�����A�J���f�B���X�L�[�̓y�U�Ő�����l�B�͌���������₷�������Ă��܂��A�t�ɓy�U���������J���f�B���X�L�[�͑����ǂ��낪�Ȃ��悤�ɉf���Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�W.�~�����w���P�X�P�R�N���R���|�W�V�����A�傢�Ȃ鑍��

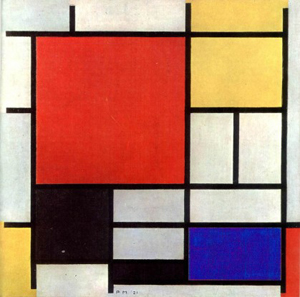

����̃J���f�B���X�L�[�W�̖ڋʂ̑��ł��B���ۓI�ȊG���`�����A�ވȊO�̉�Ƃł��A�����h���A����}���[���B�`�Ȃǂ��w�R���|�W�V�����x�Ƃ����^�C�g���̍�i���₵�Ă��܂��BComposition�Ƃ������Ƃ́g�\������h�Ƃ����Ӗ��ł����A���y�̗p��Łg��Ȃ���h�Ƃ����Ӗ�������܂��B�����炭�A�`���������A���t�̂悤�Ȗ��m�ȈӖ��������Ȃ��A���y�̒��ۓI�Ȃ�����ɁA���̓��ꂪ�������̂�������܂���B

����ɑ��āA�W������Ă���J���f�B���X�L�[�̓�̍�i�͒P�������ꂽ�Ƃ͐�Ɍ����Ȃ����̂ł��B�S�`���S�`�����邭�炢�ɗl�X�ȗv�f���l�ߍ��܂�āA����炪���݂��t�s���邩�̂悤�ɗl�X�ɗ��ݍ����Ă���悤�ŁA��ڂł͉����ǂ��Ȃ��Ă��邩����Ȃ��B���ꂪ����ȃT�C�Y�̉�ʂɏ������Ƃ���B���̂悤�ȍ�i�̑O�ɗ������ꂽ���̂́A�����ǂ��Ȃ��Ă���̂��A���ĂĔc���ł��Ȃ��̂œr���ɕ��Ă��܂��܂��B �����悤�ɋ���ȃT�C�Y�ŃS�`���S�`�������悤�ȍ�i�𐧍삷��l���W���N�\���E�|���b�N�����܂����A�|���b�N�̍�i�́A�ꌩ�S�`���S�`���ł����A������\��������Ƃ��G�̋�̓H�肪�ʂƂȂ��ĕ\��ꂽ���̂̌X�ɂ͑��݊����ŁA�S�̂ɑ��Ă̕����Ƃ������̂Ȃ̂ŁA�����ɒ��ڂ��邱�Ƃ́A���܂�Ȃ��āA�傫�ȉ�ʑS�̂��ו��ɂ�����邱�ƂȂ����n�����Ƃ��ł���̂ł��B���̂��߁A�ꌩ���G�ȍ�i�́A�S�̂̈�ۂɏd�_��u���ăV���v���Ɍ��邱�Ƃ��ł���̂ł��B �������A�J���f�B���X�L�[�̍�i�́A�ו��̎��Ȏ咣�������B���̌��ʁA���̋���ȉ�ʂ̊e���ōו������Ȏ咣���n�߂āA���݂ɋ����悤�ȗl����悵�Ă��܂��B�S�̂����悤�Ƃ��āA�����̑��݊��ɂЂ������錋�ʁA�������d����悤�ɑS�̂��݂�p�[�X�y�N�e�B�u���������Ă��܂����ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B�����A���ۂɁA�����̍�i�̑O�Ő��\���ԘȂ�ł��܂������A�����ǂ��`����Ă��邩�悭����܂���ł����B���������A�ʂƎ��̗��ʂŌ�����̂����|����Ă��܂��Ƃ��낪�����i�ł��B ������������A�O�����q�ׂ܂����J���f�B���X�L�[�̕s���̉���������悤�ȋC�����Ȃ��ł�����܂���B��i�̑O�ň��|����ė��������ނ����Ȃ��ϏO��������A���|�ɔ�����Ƃ������Ǝ��́A�Ƃ����̂ł��傤���B�����ŁA���|�����l�������鈳�����A�����āA����I�Ɏg�ɗ��������悤�Ȗ��͊��Ƃ����̂��A���̕s���Ƃ܂ł͍s���Ȃ��܂ł��A�ǂ����s����Ȋ����A����ɑ��Ď���̏�������ڂ̓�����ɂ������Ă��܂������Ƃ��A�������̍�i���A���ʂƂ��Ă����Ȃ��Ă���Ƃ����̂ł͂Ȃ��A������x�A���m�Ȉӎv�������ĂƂ����̂͂Ȃ��ɂ��Ă��A���삳���ۂɁA�l�����Ă����̂ł͂Ȃ����A�����v�킳������̂ł��B

��ʉE��ɍ������őD�̗֊s�炵�����̂���������A�����㕔�̐Ԃ����̎R�`�̓A�����g�R�ł��傤���A�������ɍ������Ŕ��̚{�̌`�炵�����̂������܂��B�`�������{�����ׂĈ�����Ă���͉̂J�̌`�ՂȂ̂��B���̂悤�ɁA�u�m�A�̑�^���v�̃p�[�c�炵�����̂̌`�Ղ��c����Ă���Ƃ͑z���ł��܂��B�������A������A�����������������āA���̂悤�Ɍ��āA�������̂悤�ɂ��Č����ė���ɂ����܂���B������A����������ۂ̑�^���Ƃ��A�ЊQ���Ӗ�������̂Ƒ����邱�Ƃ͂Ȃ��ƌ����܂��B���̂悤�ȗl�X�Ȃ��̂炵���`����ʂ̒��ŁA�܂�d�Ȃ�����A�Ԃ��荇������A���肵�āA���̗L��l���▭�ȃo�����X�̂��Ƃɑ�����ʂ����݂����āA�ŏI�I�ɋْ�����ۂ��Ȃ���A�ЂƂ̐��E�ƂȂ��Ă܂Ƃ܂��Ă���Ƃ����̂����̍�i���Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤���B���̂��߂ɁA��ʏ�ňӐ}�I�ɕ����̒��S�I�ȕ����A�ْ��������܂镔��������Ă��܂��B��ʉE��̑D�̃t�H�������ӂ́A�������𒆐S�ɐԂƐƂ��_�a�Ƀo�����X���Ă���悤�ł���A��ʍ����͑ΏƓI�ɉs���Η����Ă���悤�ȃ_�C�i�~�b�N�Ȋ����ł��B�����āA��ʒ��������́A������ɗl�X�ȐF�����ɗn�����悤�Ƃ��鍬�דI�ȏ�ԂɌ����܂��B�ЂƂЂƂ̃p�[�c���D�萬�����̂悤�Ȃ������̒��S���\������āA��ʑS�̂̍ŏI�I�Ȓ��a�Ɍ������Ă���Ƃ����܂��B�������A�ǂ��ł��傤�A�������̔�����Ƃ��������A�ꌩ�Â��ȕ����Ȃ̂ł����A���E�̒��S�_�ƑΏƓI�Ƀ|�b�J���ƌ��̊J�����悤�ȁA���̐Â��������͍��ׂ̓�����Ō����̃t�H�����������Ă��܂��悤�ȗl���́A��^���ɓۂݍ��܂�Ă��܂��悤�ɁA����������ɘA�ꋎ���Ă��܂��悤�ȑa�O���������������肵�Ȃ��ł��傤���B�����ɒ�m���̂悤�Ȃ��̂��������Ȃ��ł��傤���B���ɂ́A���̕����ɂ͗l�X�ȃp�[�c���Ԃ����܂�Ă���̂ɁA���������������łȂ��Ƃ���ɁA�J���f�B���X�L�[�̒�m���s���Ɖߋْ����݂Ă��܂��A���ꂪ�A���̑��̑����ǂ��낪�Ȃ��Ȃ���A�ْ�����X���Ă��錴���ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B

���ۊG��Ƃ����V���ȓy�U������Ă��܂����J���f�B���X�L�[�̓X�^���_�[�h�Ƃ����h�����Ă��܂������̂ɁA�㐢����݂�ƁA�ނ̌��ǂ�����Ƃ������ނ����ɂ��Ď��������̗����ʒu�̍��ʉ���}�������߂ɁA�������n�b�L�����Ă���̂ɑ��āA�J���f�B���X�L�[���g���J���f�B���X�L�[�ł��邱�Ƃ������悤�ȃX�^�C������܂��Ă��Ȃ��̂ŁA�ނ̓������ꌾ�ŕ\���͓̂���ƌ����܂������A���̂悤�ȍ�i�ɂ�����Ă���A��������̔��ĂƂ��������A����͋�̐����Ȃ��̂ŁA��̓I�ɂ́u�����v�Ƃł����������Ȃ����̂ł����A���ꂪ�J���f�B���X�L�[�̍�i�̓����Ȃ̂ł́A���ꂪ�ł��Z���ɕ\���Ă���̂��A���̓�̍�i�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�X.���X�N���P�X�P�S�`�P�X�P�V�N�����Ȃ�̋�

�J���f�B���X�L�[�̓��V�A�l�ł��������߁A��P�����E���̖u���ɂ��A�~�����w���𗣂�A�̍��̃��X�N���ɋA�����܂��B�ŏ��͂����ł��B�A����̂P�O���v�������ރ��X�N���ł̂V�N�Ԃ́A���S���ʂł̍���A�v���������ł̌��E�̑��Z�����d�Ȃ�A���ʍ�i�̐��͑啝�Ɍ������A���ʉ悪�����邱�ƂɂȂ�܂��B�J���f�B���X�L�[�Ǝ��̂������̂Ȃ������炩�ȉ�ʍ�肪�A���̎����͗}������A�ْ����Ȃ���l�q���M���Ă���悤�Ȏ��тт�B���͐k���A�F�ʂ͋֗~�I�ƂȂ�A�~�����w������̍�i�ɂ������J�����́A���_�o���ɗh�ꓮ���Ȃ�������Ă��Ă������̊��o�Ɏ���đ�����B�����̃��`�[�t���܂�d�Ȃ�Ȃ����݊|����Ƃ����_�ł͈ȑO�Ɠ����Ȃ̂����A�~�����w������ɂ́A���s���ȃG�l���M�[�̃X�g���[�g�Ȕ��I�Ɗ�����ꂽ���̐��i���A���X�N���ɂ����Ă͂ނ�����Ȃ�Փ��̂̂���߂��̗}���������s���ȑ��B������������B�w�R���|�W�V�����Z�x���A����̗\�����e�������Ă����Ƃ������̂́A�����鍑��`�I���[���b�p�̑̐������̖L�������x���Ă����P�X���I�ȗ��̐��_���y�ɍ������A���̐��E�̏I���̎��ɍŌ�̉��̋P���̂悤�ɐ��܂ꂽ�̂ƑΏƓI�ɁA�Љ�̊����������ɖڂ̂�����ɂ��A�s���ׂ��������܂��ɒ�܂�Ȃ����ׂ̒��ŕ`���ꂽ���V�A����̍�i�ł́A��������������Ƃ��̐ؔ����ɋ������A���e�B������A�����Ɍ�����ْ��ƕs���A�����ĐT�܂����Ȋ�]�ւ̖͍�������B

�w�ßT�x�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B���̌�A�J���f�B���X�L�[�́A�悭�����X���̍�i�𑱂��Đ��삵�Ă��܂��B��ʂ̃T�C�Y���w�R���|�W�V�����x�قǂ̑��łȂ��A�c���P���O��̃T�C�Y�ɂȂ�A�傫���Ŕ��邱�Ƃ��Ȃ��A�������w�i�̃O���[�̐F����������ʂ��x�z���āA�w�R���|�W�����x�ɂ������悤�ȗl�X�ȐF�ʂ���ʂ��璵�яo�������ْ̋��W�������Ƃ������Ƃ͂���܂���B�t�ɁA�����������͂Ƃ����̂��Ȃ��܂܁A�O���[ ����Ō���w�D�F�̑ȉ~�x�i�E���}�j�Ƃ�����i�ł��B�w�ßT�x�ȏ�ɈÂ��ĕNJ�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�u�D�F�̉����v�ƍ�Ҏ��g���Ăԕs��`�̘g�ɕ����߂��Ă��邩�̂悤�ł��B�������A�F���̓O���[�ɓ��ꂳ��Ԃ���N�₩���������O���[�̍��������݂��F�ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂��B�s�p�I�Ȍ`���d�Ȃ荇����݊|����悤�ȍ\���́A�w�R���|�W�V�����x�ɂ͌����Ȃ��������̂ŁA����ꂽ��ԂōL���邱�Ƃ��ł��Ȃ��ƁA�Ђ��߂������悤�ɐ܂�d�Ȃ邵������܂���B�������A�d�Ȃ肪���̓I�Ȑ[�݂ɒNj�����邱�Ƃ͂Ȃ��A�����܂ŕ��ʓI�ɕ`����Ă��邽�߁A�Ȃ�����NJ������܂�܂��B�������A���͗͋������Ȃ��אg�ŁA�ǂ��ƂȂ��k���Ă���悤�Ɍ����܂��B

��������A�v�g�`�s�Ƃ������Ƃ�ے肵�āA�g�n�v�ɓ��������̂����ۉ�Ƃ�����A�g�n�v�Ƃ����@���ɕ`�����Ƃ������Ƃ́A���́A���ꎩ�̂œƗ����Ă��邱�Ƃł͂Ȃ��āA�v�g�`�s�Ƃ�������`�����Ƃ������Ƃƕs���s���ɂ���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�`���Ώۂ������āA������ǂ̂悤�ɕ`�����Ƃ������Ƃ��Z�b�g�ł���Ƃ������Ƃł��B���̂����̂v�g�`�s����蕥���Ă��܂������ƂŁA�g�n�v�̉\�������͕�����Ă��܂����Ƃ������Ȃ��͂Ȃ��̂ł��傤���B�Ƃ����̂��A�J���f�B���X�L�[�ȊO�̒��ۉ�Ƃ����A�Ⴆ�}���[���B�`�͂��߂Ă����č���F�̍�i�Ƃ����悤�ȊG��ł��邱�Ƃ����Ȕے肵�Ă��܂��悤�Ȃ��̂ɍs�������Ă��܂������A�����h���A���̓R���|�W�V�����̎�@�A�܂�g�n�v�����߂Ă����܂������A�X�^�C�������Ă��܂��āA���̃X�^�C���̖ڐ��ς���Ƃ����A���������Ύ�@�Ɉ�����悤�Ȃ��̂Ɏ����Ă��܂��킯�ł��B���ۊG��Ƃ����̂́A�n�߂����_�ł͉�ƂɂƂ��ĊJ���������̂�������܂��A�L�ё�Ƃ����̂��\�������ʓI�ɕ����悤�ȑ��ʂ��������̂ł͂Ȃ����B�����ł́A�v�g�`�s���ŏ��ɔے肵�Ă��܂����J���f�B���X�L�[���g���A��ʂ̃A�C�f�B�A���ی����Ȃ��N���Ă���Ƃ����킯�ł��Ȃ��ł��傤����A�͍����n�܂�͔̂������Ȃ����Ƃ������B���ꂪ���܂��܁A���X�N���Ƃ����قȂ������Ɉڂ��������Əd�Ȃ����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��ł��傤���B����́A���̌l�I�Ȏ����ł��B

�Y.���X�N���P�X�P�W�`�P�X�Q�P�N���G��ƎЉ� �J���f�B���X�L�[�͂P�O���v����̃��X�N���ŁA����Ɍ��I�Ȏd���ɑn�쎞�Ԃ͏��Ȃ��Ȃ��Ă����ƁB�������A�~�����w���̂悤�ȕ\����`�Ƃ����悤�Ȑl�Ԍl�̓��ʐ����d�������ے���`�I�ȕ��������܂�Ȃ������Ƃ������ƂŁA�������������`����Ƃɂ��Ă����J���f�B���X�L�[�̌|�p�͎�ώ�`�A�ϔO�_�Ƃ������ᔻ�����炵���ł��B�Љ��`���A���Y���ȂǂƂ�����،^���ȒP�ɃC���[�W�������͂���܂��A�O�q�|�p�ł��}���[���B�`�̂悤�ȃp�^�[�������Ɍ��܂œ˂��l�߂Ă������悤�Ȃ��̂Ɣ�ׂČ���ƁA�J���f�B���X�L�[�̍�i�͊O�`���Ƃ����������͂��܂�Ȃ������̂��A�Ȃ������̂�������Ȃ��A�Ǝv���܂��B �����āA���܂ł͐G��܂���ł������A�J���f�B���X�L�[�����ۊG��Ƃ����̂��n�߂āA���ꂪ�����ł͍L���l�����Y�t���āA�ނ��n��𑱂��邱�Ƃ��ł����Ƃ����̂́A�ނ̍�i�����ꉇ�����鑽���̐l�X����������ł��B�J���f�B���X�L�[���l�Ԃł�����A�H�ׂĐ������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ނ͐����̗Ƃ���i��̔����邱�Ƃœ��Ă����킯�ł�����A�ނ̍�i���w������l�X�������A�܂�͔ނ̍�i�̃}�[�P�b�g���������B���R�A�ނ͂��̃}�[�P�b�g�Ɏ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��킯�ŁA�|�p�W�̐l�͂����������t�͌����ł��傤���ӎ��I�ɂ����ӎ��̂����ɂ��}�[�P�e�B���O�����Ă����Ǝv���܂��B�����āA�����Ŕނ͂ǂ������l�������^�[�Q�b�g�Ƃ��ă}�[�P�e�B���O�����Ă������A�܂�́A�ǂ̂悤�ȑw��ΏۂƂ��āA��i��������邱�Ƃ��l���Ă������A�Ƃ������Ƃł��B�܂��A�����ނ̎���ɂ͎Y�Ɗv�����i�s����O�Ƃ������̂��`������������B�����ɑ�O�Љ�̏�������`������������B�ł́A�J���f�B���X�L�[�́A�����𐬒����̍����s�ꂾ����ƁA�����ɔ��荞��ł��������Ƃ����ƁA�ނ̍�i�͂��������Ƃ���ɂ͎�����ɂ������̂������Ǝv���܂��B�����Ƃ�����Ƃ������āA�h�����ꂽ�Ƃ������Ƃ͑z�������܂��B�����A�ނ̍�i�̓n�C�J���`���[�Ƃ��āA��O���獷�ʉ����ꂽ�|�p�Ƃ����g�g�݂̒��ł��A�O�q�I�Ƃ��|�p�ӎ��̍����Ƃ����l�X�A�܂�̓X�m�b�u�Ƃ����悤�Ȑl�X����ȑΏۂ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�]���̌|�p�̎�v�ȃp�g�����ł���������M���⋳��́A�p�g�����Ƃ��Ă͓ˏo���Ă��̂ł͂Ȃ��Ȃ�A�������A�J���f�B���X�L�[�̍�i�̂悤�ȍ�i�͐����I�ȃA�s�[���Ɏ�����Ƃ��낪���Ȃ��͖̂����ł��B��������ƁA�T���ȃu���W�����ŁA�|�p�����̍Ő�[�ɂ���Ƃ����|�[�Y���Ƃ肽���l�X���A�O�q�I�Ȕނ̍�i�����L���Ă��邱�ƂŁA�G���[�g�ӎ�������������Ƃ����̂��A�J���f�B���X�L�[�̍�i�̔��荞�܂���Ƃ��āA������͓K���Ă����̂ł͂Ȃ����B�x����ɂ����v���W�����������Ƃ����{�Ƃ����_�Ƃ��A�ꌩ�������ۂ����̂���ɂ�������A����ōX�Ȃ锓�t��������Ƃ��Ƀn�C�G���h�̌|�p�Ƃ��đO�q�G��͂����Ă��������B�{�l�͈ӎ����Ă��Ȃ��������ǂ����A������܂��A�J���f�B���X�L�[�̊G��́A����ɂ��܂��Z�т�Ƃ��낪���������炱���A����͍�i���̂����邱�ƂȂ��璊�ۉ�Ƃ����Ő�[�̌|�p�̃R���Z�v�g�������肷��킯�ł��B �����������̂��A�Љ�v���ŘJ���҂̐����Ƃ����^�e�}�G�ƂȂ����v�����{�ŁA�]�����Ď���邱�Ƃ��ł��邩�A�Ƃ������Ƃ͉������薾�炩�A�Ƃ����̂͒P���������c�_�ł����B�����A��̃J���f�B���X�L�[�́A���������ڂł݂��Ă��Ȃ������Ƃ������Ƃ́A���蓾�Ȃ��Ǝv���܂��B���Ƃ��A���y�̐��E�ŁA�p���𒆐S�ɑO�q�I�ȍ�i�𑽐���Ȃ����v���R�t�B�G�t�̓\�A�ɋA����A���Ȕᔻ������ŁA�앗��傫���ς��Ă��܂��܂����B �����������l����ƁA�J���f�B���X�L�[�{�l�́A�傫�ȋ��܂�����邱�ƂɂȂ����̂ł͂Ȃ����B���̂悤�ȏŁA�~�����w������́u�R���|�W�V�����v�̂悤�ȏ���C�܂܂Ȑ���͏o���Ȃ��Ȃ��āA��i�ɂ��e�����o�ė���̂ł͂Ȃ����A�ƊO���̐l�Ԃ͍l�������Ȃ�܂��B�ǂ����Ă��A���������ڂŌ��Ă��܂��̂ł��B���Ƃ��A�O��Ɍ����w�D�F�̑ȉ~�x�̂悤�ȍ�i�̈Â����݂�ƁA�����������Ƃ��l���Ă��܂��܂��B

������A��q�̂��̂�����ɓ��ěƂ߂Ă݂�ƁA�ϔO�I�ȍ앗����E�炵�āA���L���l�X�ɑi����A�����x�̍�����i�ƂȂ��Ă������A�Ƃ�������Ǝv���܂��B

�Ƃ����킯�ŁA�J���f�B���X�L�[�̍�i�����Ă��܂����B�ŏ��ɂ������܂����悤�ɁA�J���f�B���X�L�[�̍�i�́A���ۉ�Ƃ�����W�������ő��̉�ƂƔ�ׂĂ������A�Ƃ������ʉ����ꂽ�������������Ȃ��A�Ƃ������Ƃɂ��āA����̓W����ʂ��Č��āA������������������ꂽ���Ƃ����ƁA�������܂���ł����B�����̘g�ɓ��ěƂ߂悤�Ƃ���ƁA���̘g���炷�蔲���Ă��܂��Ƃ����̂��B�����A����ɁA�����G�M���N���p�X����������āA���ۉ�Ƀ`�������W���Ă݂悤�Ƒ�����āA�Ƃɂ��������L�����o�X�Ȃ莆�̏�ɕ`�������̂́A���ʓI�ɃJ���f�B���X�L�[�̍�i���Ȃ������悤�Ȃ��̂��o���オ��\���������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B��Ƀ����h���A���̂悤�Ȃ��͕̂`���Ȃ��Ǝv���܂��B�����������̂Ȃ̂�������܂���B�t�ɍl����ƁA���������Ƃ���ɂƂǂ܂��āA�����Ə������������Ƃ���ɃJ���f�B���X�L�[�Ƃ�����Ƃ̐����Ƃ��낪����̂�������Ȃ��A�Ǝv���܂����B�ꌩ�������ʉ��̌����������ɂ����Ƃ���ŁA�����Đ킢�A�X�^���_�[�h�Ƃ��ẴX�^���X���ێ����������B�������ꂪ�Ȃ���A���́A��i�̉�Ƃ����������Ƒ������Ƃ��ł��Ȃ������Ǝv���܂��B |

���ۊG��Ƃ����̂��n�߂��l�B���܂łȂ��������ۓI�ȉ�ʂ������Ƃ��n��o�����Ƃ��A�F�X�ȃ��b�e���������āA����Ƃ��������ƂɂȂ��Ă���l�ł��B���p�j�ł́A���łɃs�b�O�l�[���ɓ����Ă���͂��Ȃ̂ɁA���m���p�قł͂Ȃ��āA�ߑ���p�قœW����J�����i�ʂɁA��̔��p�قŐ��ݕ��������Ă���킯�ł͂Ȃ��ł��傤���j�Ƃ����̂��A���ƂȂ��A�J���f�B���X�L�[�ɑ��Ă̔��p�ƊE�̈�ʓI�C���[�W������Ǝv���܂��B����ɁA������̃s�J�\�W�������琼�m���p�قŊJ�Â����̂��낤�ȂƎv�����肵�܂��B

���ۊG��Ƃ����̂��n�߂��l�B���܂łȂ��������ۓI�ȉ�ʂ������Ƃ��n��o�����Ƃ��A�F�X�ȃ��b�e���������āA����Ƃ��������ƂɂȂ��Ă���l�ł��B���p�j�ł́A���łɃs�b�O�l�[���ɓ����Ă���͂��Ȃ̂ɁA���m���p�قł͂Ȃ��āA�ߑ���p�قœW����J�����i�ʂɁA��̔��p�قŐ��ݕ��������Ă���킯�ł͂Ȃ��ł��傤���j�Ƃ����̂��A���ƂȂ��A�J���f�B���X�L�[�ɑ��Ă̔��p�ƊE�̈�ʓI�C���[�W������Ǝv���܂��B����ɁA������̃s�J�\�W�������琼�m���p�قŊJ�Â����̂��낤�ȂƎv�����肵�܂��B �����ŁA�f����Ă��������̂́A�J���f�B���X�L�[�����ۊG��������Ƃ����̂́A�ނ��ŏ��ɒ��ۓI�ȍ�i��`�����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��̂ł��B�ވȑO�ɁA���������G���`������Ƃ͑�R�����Ǝv���܂��B�Ⴆ�A�ӔN�̃��l��^�[�i�[�̕��i��͌`�ۂ��B���ɂȂ��āA���ׂĂ��ɂɕ�܂�A�F�ʂ��U��߂��Ă���̂��ڗ��Ƃ����A����Ȃ����ۉ�ł����B�������A�����̍�i�͒��ۓI�ȗv�f�͂��邯��ǒ��ۉ�Ƃ͌����܂���B�ǂ����Ă����Ȃ̂��A�Ƃ����Ɖ�Ɩ{�l���A�����咣���Ȃ���������ł��B�i�j���l��^�[�i�[�͋�ۓI�ȑΏۂ�`���Ă��邤���Ɍ��ʓI�ɂ���������i��`���Ă��܂����B������A�{�l�ɂ͒��ۉ�Ƃ����ӎ����Ȃ��̂ł��B����ɑ��āA�J���f�B���X�L�[�͌��ʂƂ��ă��l��^�[�i�[�Ɠ����悤�ȍ�i��`�����Ƃ��Ă��A����𒊏ۉ�Ƃ��Ĉʒu�t���A�����咣�����B����ŁA���鑤���A�����������̂Ƃ��ăJ���f�B���X�L�[�̍�i������悤�ɂȂ����B����A���ۉ�Ƃ����T�O�Ƃ��A�������ʂȂ��̂Ƃ��Č���Ƃ������Ƃ��A�܂萧�x���A�J���f�B���X�L�[���������Ƃ����A���ꂪ���ۉ�������Ƃ������Ƃł��B���Ȃ��Ƃ��A���͂����l���Ă��܂��B

�����ŁA�f����Ă��������̂́A�J���f�B���X�L�[�����ۊG��������Ƃ����̂́A�ނ��ŏ��ɒ��ۓI�ȍ�i��`�����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��̂ł��B�ވȑO�ɁA���������G���`������Ƃ͑�R�����Ǝv���܂��B�Ⴆ�A�ӔN�̃��l��^�[�i�[�̕��i��͌`�ۂ��B���ɂȂ��āA���ׂĂ��ɂɕ�܂�A�F�ʂ��U��߂��Ă���̂��ڗ��Ƃ����A����Ȃ����ۉ�ł����B�������A�����̍�i�͒��ۓI�ȗv�f�͂��邯��ǒ��ۉ�Ƃ͌����܂���B�ǂ����Ă����Ȃ̂��A�Ƃ����Ɖ�Ɩ{�l���A�����咣���Ȃ���������ł��B�i�j���l��^�[�i�[�͋�ۓI�ȑΏۂ�`���Ă��邤���Ɍ��ʓI�ɂ���������i��`���Ă��܂����B������A�{�l�ɂ͒��ۉ�Ƃ����ӎ����Ȃ��̂ł��B����ɑ��āA�J���f�B���X�L�[�͌��ʂƂ��ă��l��^�[�i�[�Ɠ����悤�ȍ�i��`�����Ƃ��Ă��A����𒊏ۉ�Ƃ��Ĉʒu�t���A�����咣�����B����ŁA���鑤���A�����������̂Ƃ��ăJ���f�B���X�L�[�̍�i������悤�ɂȂ����B����A���ۉ�Ƃ����T�O�Ƃ��A�������ʂȂ��̂Ƃ��Č���Ƃ������Ƃ��A�܂萧�x���A�J���f�B���X�L�[���������Ƃ����A���ꂪ���ۉ�������Ƃ������Ƃł��B���Ȃ��Ƃ��A���͂����l���Ă��܂��B

�����̉�Ƃ̍�i�ƃJ���f�B���X�L�[�́w�R���|�W�V�����x�Ƃ̑傫�ȈႢ�́A�P���Ȃ��Ƃł����A��i�T�C�Y�̈Ⴂ�ł��B�Ƃ��ɁA����W������Ă���Q�̍�i�͂Ƃ��ɖ�Q�~�R���Ƃ����傫���ŁA���p�ق̓W���ł��L���݂��čL���X�y�[�X�Ƀx���`��u���Ă��܂����B�߂��Ō��Ă��S�̑����������Ȃ����A���ꂾ���̑��ʂ͒Z���ԂŃp�b�ƌ��������ł͌���Ȃ�����ƁA�����Ԃ̊ӏ܂Ŕ��Ă��܂�Ȃ��悤�Ƀx���`��݂����̂ł��傤�B�����āA��ڂ̑傫�ȈႢ�͉�ʂɗl�X�Ȃ��̂��l�ߍ��܂ꕡ�G�ȗl����悵�Ă���Ƃ������Ƃł��B����ɑ��āA�Ⴆ�A�����h���A���������`�����w�R���|�W�V�����x�i�E�}�j�̃V���[�Y�͎��̃E�T�M�����݂����ȕ����̕ǂɂ��������x�̏����ȍ�i�������A��ʂ͍������{�̒����ƁA���̒����ɂ���Č`���ꂽ�����`�����F���ꂽ�Ƃ����ɂ߂ĒP���ȍ\���ł��B���Ƃ��ƁA���ۂƂ������t�̈Ӗ��ɂ́A�����̌X�̎����̓P�[�X�ɂ���Ă��܂��܂Ȃ��Ƃ�����̂ŁA��l�ɂǂ��������̂ƌ����Ȃ��̂ŁA�����ɋ��ʂ��Ă���悤�Ȃ��Ƃ�{���I�ȗv�f�Ƃ��Ē��o���āA�P���Ȃ��̂Ƃ��ăV���{���C�Y���ĊȒP�Ȍ��t�ɂ���A�Ƃ����Ӗ����܂܂�Ă��܂��B�w��Ŏg�p����钊�ۓI�ȃe�N�j�J���^�[���́A���̓T�^�I�ȗ�ł��B�܂�A���ۂƂ������t�ɂ́A�P��������Ƃ����Ӗ����܈ӂ���Ă��Ă���Ƃ����Ă����̂ŁA�����h���A���̏ꍇ�́A���ʓI�ɂ����Ȃ����̂�������܂��A���ۂƂ����T�O�ɉ�����i�ƂȂ��Ă��܂��B

�����̉�Ƃ̍�i�ƃJ���f�B���X�L�[�́w�R���|�W�V�����x�Ƃ̑傫�ȈႢ�́A�P���Ȃ��Ƃł����A��i�T�C�Y�̈Ⴂ�ł��B�Ƃ��ɁA����W������Ă���Q�̍�i�͂Ƃ��ɖ�Q�~�R���Ƃ����傫���ŁA���p�ق̓W���ł��L���݂��čL���X�y�[�X�Ƀx���`��u���Ă��܂����B�߂��Ō��Ă��S�̑����������Ȃ����A���ꂾ���̑��ʂ͒Z���ԂŃp�b�ƌ��������ł͌���Ȃ�����ƁA�����Ԃ̊ӏ܂Ŕ��Ă��܂�Ȃ��悤�Ƀx���`��݂����̂ł��傤�B�����āA��ڂ̑傫�ȈႢ�͉�ʂɗl�X�Ȃ��̂��l�ߍ��܂ꕡ�G�ȗl����悵�Ă���Ƃ������Ƃł��B����ɑ��āA�Ⴆ�A�����h���A���������`�����w�R���|�W�V�����x�i�E�}�j�̃V���[�Y�͎��̃E�T�M�����݂����ȕ����̕ǂɂ��������x�̏����ȍ�i�������A��ʂ͍������{�̒����ƁA���̒����ɂ���Č`���ꂽ�����`�����F���ꂽ�Ƃ����ɂ߂ĒP���ȍ\���ł��B���Ƃ��ƁA���ۂƂ������t�̈Ӗ��ɂ́A�����̌X�̎����̓P�[�X�ɂ���Ă��܂��܂Ȃ��Ƃ�����̂ŁA��l�ɂǂ��������̂ƌ����Ȃ��̂ŁA�����ɋ��ʂ��Ă���悤�Ȃ��Ƃ�{���I�ȗv�f�Ƃ��Ē��o���āA�P���Ȃ��̂Ƃ��ăV���{���C�Y���ĊȒP�Ȍ��t�ɂ���A�Ƃ����Ӗ����܂܂�Ă��܂��B�w��Ŏg�p����钊�ۓI�ȃe�N�j�J���^�[���́A���̓T�^�I�ȗ�ł��B�܂�A���ۂƂ������t�ɂ́A�P��������Ƃ����Ӗ����܈ӂ���Ă��Ă���Ƃ����Ă����̂ŁA�����h���A���̏ꍇ�́A���ʓI�ɂ����Ȃ����̂�������܂��A���ۂƂ����T�O�ɉ�����i�ƂȂ��Ă��܂��B