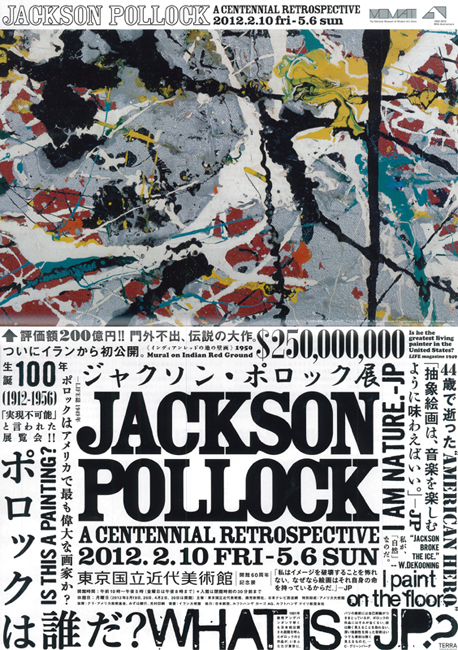

�Q�O�P�Q�N�S�������ߑ���p�قɂāA���a�P�O�O�N�W���N�X���E�|���b�N�W

�Q�O�P�Q�N�S�������ߑ���p�قɂāA���a�P�O�O�N�W���N�X���E�|���b�N�W

���ە\����`�Ƃ����悤�ȃ��m���m�����̂Ƃ��A���܂�W�Ȃ��̂��A�W���N�X���E�|���b�N�Ƃ����̂̓r�b�O�E�l�[���̌��ЂɂȂ��Ă���̂��A�V��j���ō��ݍ����Ă��܂����B

�܂��A���̂悤�Ȓ��ۉ�i�Ƃ����Ă��A�|���b�N�̒��ۂƃJ���f�B���X�L�[�̒��ۂł͈Ӗ��������Ⴄ�̂ł��傤����ǁA�����ł͕X��ꊇ�����܂��j�ɑ��āu����Ȃ��v�Ƃ������������Ȃ���܂��B���̂悤�ɂ��Ƃɑ��āA�]�_�Ƃ̐搶�������Ȃǂł́A�h���܂�l���������ɁA���S�Ɋ����Ă݂܂��傤�h�Ƃ����悤�Ȃ��w�����ׂ���邱�Ƃ������ł��B����̓Y�����Ǝv���܂��B ���̏ꍇ�A���{�̔��p�ӏ܂Ƃ����͖̂����ېV�ȗ��A���m�ɒǂ����ǂ��z���Ő��m������ϋɓI�ɗA���������̂ЂƂ��B�����̓��{�l�͐�i�n��̐��m�����Ƃ��Đ��m���p��������B���ꂪ�㐢�Ɍ���Ђ��āA���{�l�͔��p��i������悤�Ƃ���B�����ł͂Ȃ��āA���͕�������̂ł͂Ȃ���������̂��B������A���p��i�ɑ��Ă͒P�ɊςĔ�����������������Ƃ������̂ł��B�����悤�Ƃ��A�����ŗ�������̂ł͂Ȃ��Ċ����Ŕ���������Ƃ��������Ƃł��傤�B�ł��A�����ɂ͌����Ă���l�̗D�z���������B�ꂵ�Ă���悤�Ɏv���܂��B�܂�A�����������Ƃ������Ă��鎩���́A���m���p�𗝉����Ă�̂ŁA���͂������K�v���Ȃ��A���m�l�Ɠ����悤�ɔ��p�ɑ��銴��������A�Ƃ������Ƃ��ÂɌ����Ă���悤�Ɏv���܂��B�����āA��ʂ̐l�ɂ́A�G���[�g�ł��鎩���̂悤�Ɋ����Ŕ��p�ɐڂ��邱�Ƃ��ł���悤�ɐ^�����Ȃ����A�ƌ����Ă���悤�ɕ������ĂȂ�܂���B �����ł����u����Ȃ��v�Ƃ����̂́A�̂��搶���������悤�ȁu���p�ŗ������悤�Ƃ���v�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��āA�i���ꂪ�S�R�Ȃ��ƌ����܂��j�A�ɒ[�ɂ����u����Ȃ̊G�ł͂Ȃ��v�Ƃ����ے�̈Ӗ�������悤�Ɏv���܂��B������A�����̌����ɑ��Č����A���Ƃ��Ɗ����Őڂ���u���p�v�ł���Ɗm�M�ł��Ȃ����̂ɑ��āA���̂悤�Ȍ����́u���p�v�ɑ��Ċ����Őڂ��Ȃ����ƌ����Ă���킯�ŁA�s���g�O����r�������A�Ƃ������Ƃł��B���āA�u����Ȃ��v�ɖ߂�܂����A����ɔ��p�̐�i���ł��鐼�m�Œ��ۉ悪�͂��߂ďo�ė����Ƃ��̂��Ƃ�z�����Ă݂ĉ������B�u����Ȃ̔��p����Ȃ��v�Ƃ����ے�̐������������Ǝv���܂��B���m�l�͒f��I�Ȃ������������܂����A�����̏ꍇ�́A�����������Ɍ��߂��邱�Ƃ�����āA���������������œ����邱�Ƃ������Ǝv���܂��B�����������Ɂu���ɂ͕���Ȃ��v�Ƃ����������͂ƂĂ��֗��ł��B���������Ӗ��Łu������Ȃ��v�ɂ͛U�ȂȔے肪�����Ă���Ǝv���܂��B

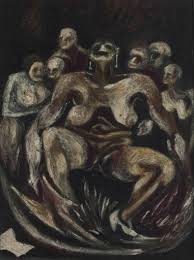

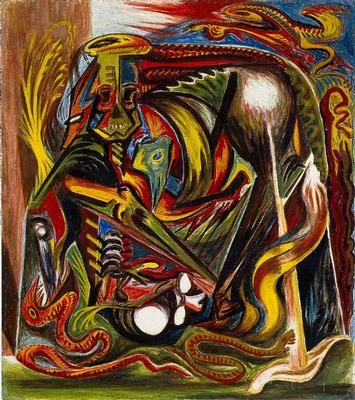

�������A�ꌾ�t�����������Ă��炤�ƁA�Ⴆ�A���A�F�l�Ƃ��čs�������Ă���l������ꍇ�A�ŏ��ɏo������Ƃ��́u���m��ʁv�l�܂�́A�u����Ȃ��v�l�ł������͂��ŁA�����炭�A�l�́A���́u����Ȃ��v�Ƃ����ǂ�˔j���āA���́u����Ȃ��v�l�Ɓu����v�����A���̌��ʗF�l�ƂȂ����Ǝv���܂��B������A�u����Ȃ��v�Ƃ����̂͏o��̎n�܂�Ȃ̂ł��B���̓_�ŁA���m�̔��p�ɏo��������ɁA�u����Ȃ̊G����Ȃ��v�Ƃ����Ēf��I�ɔے肷��̂ł͂Ȃ��āA�u����Ȃ��v�ƌ������̂́A������������u����v���߂̃X�^�[�g���C���ɗ������錾�Ƃ����Ӗ�����������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���������Ӗ��ŁA�u������Ȃ��v�Ƃ����ԓx��ے�I�ɂ������Ƃɂ́A���͗^���܂���B �O�U��̒E���������Ȃ�܂����B�ł́A�|���b�N�̍�i�ɂ��āA�ȒP�ɍl���𖾂炩�ɂ��āA���ꂼ��̍�i�����Ă��������Ǝv���܂��B �ŏ��̂Ƃ���ŁA���ۉ�ƈꊇ��ɂ���Ă��܂�����ǁA�|���b�N�ƃJ���f�B���X�L�[�Ƃ͈Ⴄ�Ƃ������Ƃ������܂����B���̈ꌩ���ĕ���Ⴂ�Ƃ����̂́A�����Ƃ�����`���Ă��邩����Ȃ����Ƃ͋��ʂ��Ă��܂��B�������A�J���f�B���X�L�[�̍�i�i�E�}�j�ł͉���������Ȃ�����ǁA�������`����Ă���̂ł��B����ɑ��āA�|���b�N�̍�i�i����}�j��������艽����`�������̂Ƃ͌����Ȃ��̂ł��B�����T�ⓚ�݂����ł��B���ۂɁA�J���f�B���X�L�[�̍�i�����Ă݂�ƁA���ł���Ɠ��肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ�����ǁA�ւ�Ă����Ȍ`���`����Ă���͕̂�����܂��B����͉�Ƃ��Ƃɂ����`�������̂��Ƃ������Ƃ͕�����܂��B���������l�́A����`�����̂��H�Ƃ�����͉����H�Ƃ����悤�ɖ₢���������̑Ώۂ��Ƃɂ�������̂ł��B���邢�͌���l����ʂ̒�������肷�邱�Ƃ��ł���̂ł��B����ɑ��āA�|���b�N�̍�i�����Ă݂�ƁA�J���f�B���X�L�[�̍�i�ɂ��낤���Ă������悤�Ȓn�Ɛ}�̋敪����ł������ɂ���܂���B��ʂ���ꕔ����肵�Đ���Ƃ������Ƃ��ł��Ȃ��B�J���f�B���X�L�[�Ō����A����͉��H�Ɩ₢�����邱�Ƃ̂ł��������Ƃ������̂���肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł��B�����Ȃ�A�J���f�B���X�L�[�̏ꍇ�͖ړI�Ƃ��Ă̒��ۂł���̂ɑ��āA�|���b�N�̏ꍇ�͌��ʂƂ��Ă̒��ۂƌ����Ă�������������܂���B�ł�����A�|���b�N�̍�i�ɑ��A����͉��ƁA�����I�ɕ��͂��Ă������Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł��B������A�����A�Ƃ������́A�ǂ̂悤�ɁA�Ƃ����₢�����̕����e�ՂȂ悤�Ɏv����̂ł��B ���̕ӂ�ɂ��ẮA���ꂩ��X�̍�i��ʂ��Č��Ă��������Ǝv���܂��B���̌X�̍�i�ɂ��Ă̂h�m�c�d�w�͓W����̏͗��č\���ɏ]�������̂ł��B �|���b�N�͍ŏ����璊�ۓI�ȊG���`���Ă����킯�ł͂Ȃ��A�����Ɏ���܂ŗl�X�Ȏ��s������o�Ă���Ƃ����̂ŁA�����̍�i������W������Ă��āA�ǂ̂悤�Ƀ|���b�N���L���ȃh���b�s���O�܂ŒH�蒅��������ǂ���悤�ɓW������Ă��܂����B���ۂɓW������Ă����i�����āA�����Ɏv�����͉̂��蕳�ő��l�Ɍ��Ă��炦��悤�ȑ㕨�ł͂Ȃ��Ƃ������̂ł����B���́A�|���b�N�̏�����i������A�Ƃ肠�������߂܂����A�P�Ƃɍ�i�������������Ă��A�����������Ȃ��Ǝv���܂��B

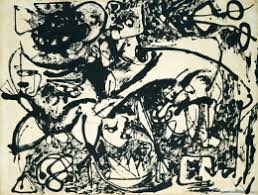

�����̗�͎������ӓI�Ƀs�b�N�A�b�v���Ă��邩������܂���B���̓_�́A���ӂ��ēǂ�ł������������̂ł����A�|���b�N�Ƃ�����Ƃ́A�W����S�̂ɂ��ď������Ƃ���ł������G��܂������A������`���Ƃ����g�v�g�`�s�h�̗v�f�����Ȃ�Ȃ̂ł͂Ȃ����A�v����̂ł��B��ނɑ��ẮA�������̂悤�Ȃ��̂͊������܂���B�Ƃ肠�����A���ߑ��ɉ��ł��`���Ă��āA�����`�������Ƃ����̂͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����B��������A�\���̂悤�ȉ�ʂ��ǂ̂悤�Ɍ`����Ă����Ƃ������ƁA�܂肢���ɕ`�����Ƃ����g�g�n�v�h�̗v�f�̔�d�����Ȃ�傫�����i�̉�Ƃ������悤�Ɏv���܂��B������ߑ�G��ł́A�`���ׂ��������A�܂�g�v�g�`�s�h�̗v�f���ړI�Ƃ��Ă����āA��������܂��\�����邽�߂ɕ��@�_�A�܂�g�g�n�v�h�̗v�f����i�Ƃ��ĕK�v�ɂȂ��Ă���A�Ƃ�������������Ă����Ǝv���܂��B���������p�^�[���Ƃ��āA�T�^�I�ɂ��Ă͂܂�̂́A���@���E�S�b�z�̍�i�������ł��傤�B�V���K�[�����Z�U���k���A�܂����ۓI�ȍ�i�����o�����J���f�B���X�L�[��N���[�������ł��傤�B�������A�|���b�N�̍�i�����Ă���ƁA�ړI�ƕ��@�̎�]�W���t�]���Ă���悤�Ɍ����܂��B�ɒ[�Ȃ��Ƃ������ƁA�߂���ł��邱�Ƃ����Ă��炤���߂ɋ����A�Ƃ����̂��ߑ�G��Ȃ�A�|���b�N�̏ꍇ�͋����Ƃ����̂��܂������āA���Ƃ�����߂����̂�������Ȃ��A�ƂȂ��Ă���̂ł��B ���ꂪ�A��N�̃|���b�N�̒��ۓI�ȊG���i�ɒʂ��Ă��邩���m��Ȃ��A�Ƃ�������������܂��A�v���܂����B

�����œW������Ă����u����@�ւ̉��ʂ̂����i�v�̗��N�A�|���b�N�̓|�[�����O�Ƃ�����@�����߂ėp���܂��B�������A��N�Ƃ͈Ⴂ�A����I�ŐT�d�Ȏp���ł����B

���̓W����ł̓|���b�N�̍�i��N�㏇�ɓW�����Ă��܂����A���v��������܂��A�����ǂ������Ă����ƁA�|���b�N�̍�i�Ƃ����̂́A���X�ɗ]�v�ȗv�f���킬���Ƃ��Ă������悤�Ɏv����̂ł��B����́A�|���b�N�̍�i�̖{�������X�ɖ��炩�ɂȂ��Ă���悤�Ɍ�����̂ł��B�����āA�����ō킬���Ƃ��ꂽ�͉̂�����`���Ƃ����g�v�g�`�s�h�̗v�f�ł��B��ʓI�ɊG��Ƃ����̂́A�ё���Ƃ����i��Ƃ����悤�ɉ�����`���Ă���Ƃ������̂ł��傤�B�����̍�i�ł́A�|���b�N���Ƒ���J���A���邢�̓V���[�}�j�Y���̃V���{���Ȃǂ��ނɕ`���Ă��܂��B���̏ꍇ�Ƃ����̂́A�����̐��E��������A�z���̐��E�ɂ��Ă��A�G��̊O���ɂ܂�����{�������āA������ʂ��Ƃ����̂��A�G��Ƃ������̂��Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv���܂��B������A����{������Ƃ������Ƃ����C���ŁA�G��Ƃ����̂͂�����ʂ��A���邢�͓`����c�[���Ƃ������ƂɂȂ�킯�ł��B�������A�G��Ƃ͂��ꂾ���ł͂Ȃ��ł��傤�B���Ƃ��˗c���ɊG��`������ƁA�������ʂ����ƂȂǁA�������̂��Ő����������Ǝ��̂�V��Ŋy����ł���B���̌��ʁA�G���ł��Ă��܂����Ƃ����̂�����B�|���b�N�̍�i�Ƃ����̂́A����ɋ߂��̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����̂��A�����|���b�N�̍�i�����Ă��Ďv�����Ƃł��B������A�J���f�B���X�L�[����ۉ悩��o�����ē��ʂ�\���Ă����v���Z�X�ŏ��X�ɂ��̂̊O�`��������Ă������̂́A�O�`�ŕ\���Ȃ���ނ��ʂ����Ƃ�������Ǝv�킹��Ƃ��낪����܂��B���̗��R�Ƃ��Č�����̂́A�J���f�B���X�L�[�͕`���Ă���̂�����������ł��B�Ƃ��낪�A�|���b�N�͊G�̋�𗬂��āA���ʂ�����Ɉς˂Ă��܂��Ă���B���������Ӗ��ŁA�`���ꂽ���ʂ����A�`���Ă���v���Z�X�̕����|���b�N�ɂ͑�Ȃ̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���̂ł��B����́A���Țg����������܂��A���y�̒��ې����v���N�������܂��B���y�Ŕ߂�����\�����Ƃ͂ł��܂��A�����l��߂��܂��邱�Ƃ͂ł��܂��B�܂�A�߂����Ƃ�����ނ�����킷���Ƃ͂ł��Ȃ��B�������A�����ɔ߂��܂��邩�Ƃ������Ƃ͂ł���̂ł��B���y�ɂ͓��e�Ƃ������̂��A���Ƃ��Ƃ���܂���B����̂́A��������l�������Ԃɂ�����悤�Ȍ��ʂȂ̂ł��B�������A���y���Ă���l�́A������Ƃ����āA���e���Ȃ����疳�Ӗ��Ƃ͎v��Ȃ��ł��傤�B���y����^��������ʂɂ���āA���������̋C���ɂȂ��āA�����l�Ȃ�ɈӖ��Â�����킯�ł��B�����āA���y�ɂ����Ē����l�Ɍ��ʂ�^����̂́A���y�̍\�����Ă��鉹��Δ�I�Ɉ�������A�����̉����ЂƂ܂Ƃ߂̃��j�b�g�ɂ����肷��A�����Ȃ�A���̍\���ɂ���ĒS���镔�����傫���Ǝv���܂��B�Ⴆ�A�R���ɂ�郆�j�b�g�������邱�Ƃɂ��A���i���Y���j�ݏo���Ƃ��B�|���b�N�̍�i�����������ڂł݂Ă݂�ƁA��ʏ�𗬂��G�̋�̋O�Ղ�ǂ������Ă݂�ƁA�����悤�Ȋ����邱�Ƃ��ł��܂��B���̗���͉��{�����ݍ����A�������A���X�Őߖڂ������Ă���B���̐����\���v�f�Ƃ����W�̓����Ƃ����̂́A�����`����Ă��邩�Ƃ����悤�Ȃ��ƂƂ͑S���W������܂���B�p���āA�����������̂���ʂɂ���ƁA���݂��Ɏז��Ɋ�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�z�����Ă݂ĉ������B�Ƒ���`������ɊG�̋�𗬂��A�`���ꂽ�Ƒ��������ɂ����Ȃ��Ă��܂��܂��B ���������Ӗ��ŁA���ɂ͉�����`�����Ƃ��������ꂽ�A���̂��Ƃ��Ȃ��āA�|���b�N�̍�i�̎n�܂� �Ǝv���܂����B

��������āA�������璭�߂Ă݂�ƊG�̋�𗬂��Ăł����l�X�Ȑ��������ݍ����Ď��E�����Ȃ��Ȃ��āA����ɂ��ꂪ�܂�d�Ȃ��ĂƂ����̂����i�ʼn�̂悤�ɂȂ��āA�܂�ŋ���Ȗ��ʂ̂悤�ł��B����́A�Ⴆ�ΐԂ�V�ɃN�������Ɖ�p����^���āA�N����������p���ɂ�����Ɛ��������邱�Ƃ������Ă�����ƁA�������ŁA�G��`���Ƃ����ȑO�ɃN�������ŋO�Ղ���Ƃ��Ďc�����Ǝ��̂��y���݁A�蓖���莟��ɐ��������Ă��邤���ɁA���̂܂ɂ���p���������炯�ɂȂ��āA��ʂ��N�������œh��ꂽ�悤�ɂȂ��Ă��܂����A�Ƃ����悤�Ȃ��̂Ɏ��Ă��܂��B���ꂪ�A���ʂł�����ɔ���悤�ɂȂ��Ă���ƁA�ٗl�Ȋ��������Ă���B���������c���̗V�Y���ɒʂ���悤�ȂƂ���ƈٗl�ȂƂ��낪���݂��Ă���A�Ƃ����̂��|���b�N�̂��̎����̍�i�̑傫�Ȗ��͂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���ہA���ۊG��Ƃ��ă��W���[�ȉ�Ƃ����̍�i�A�Ⴆ�A�J���f�B���X�L�[����h���A���A�}���[���B�`�A���X�R�Ƃ������l�X�ْ̋������ӂ��悤�ȍ�i�ɂ͌����Ȃ����̂ł��B �����ŁA���ɂ́A���̍�i���C�}�C�`�c�O�������̂́A���܂�ɂ����ݏd�˂����āA�X�̗v�f��ł����������悤�ɂȂ��Ă���_�ł��B�����A���̋Z�@������I�ɗp���Ă������ɂ́A�X�̊G�̋�̋O�Ղ�ǂ������邱�Ƃ��ł��āA���̃��j�[�N�ȓ����ƕ����̗���̗��܂肪��l�łȂ��A���̃o���G�[�V���������Ă��邾���ŖO���Ȃ����̂ł����B�����āA����I�Ɉ������ƂŒn�̕����Ƃ̊W���ʑS�̂̒��ŁA�ǂ��ɊG�̋�𗬂����Ƃ��A�F�����ȂǂŃ|���b�N�Ƃ�����Ƃ̈ӊO�ȃZ���X�̗ǂ��ɋ�������Ƃ��������͂���ނ��Ă��܂��Ƃ������ʂɂ��Ȃ�܂����B

�������A������ƌ����āA�W�J�����I�[���I�[�o�[�̋Z�@����A��ɂȂ��Č���I�Ȏg�p�ɖ߂��ƂȂ�ƁA�z���b�N�͌�ނ����Ɖ\�����̂������ł��傤�B���ɂ́A���̕ӂ莖��A�|���b�N�����ĐV���ȓW�J�ɓ��ݐ点������������ł���悤�Ɏv����̂ł��B���ۂ̂Ƃ���A�u�C���f�B�A�����b�h�̒n�̕ǖʁv�̔��͂ɂ͈��|�����̂ł����A�O���₷���Ȃ��Ă��܂��Ă��܂��B �|���b�N�͎��g�̎�ŁA�I�[�o�[�I�[���̉�ʂ̏�Ɋ����ĕ��L�̑т�`������A��ʂ�蔲���Ă������ȋ��������ƍH�v���Ă��܂����A���F�͏���悾���̂��̂ŁA���{�I�ȉ����ɂ͎����Ă��܂��� �B

�W����́A���̎����̓W���^�C�g�����u��Y�̒��Łv��������A�p���t�Ȃǂł́A�ނ̎����u���ł̔ߌ��I�Ȏ��Ƃ����悤�ȏ����������Ă��܂����B��i�����Ă������ł́A�������������̂����f���Ă���悤�ɂ͎v���܂���B�����ŁA�����Ă���悤�Ƀ|���b�N�Ƃ�����Ƃ́g����`���h�Ƃ������́g�����ɕ`���h�Ƃ������i�̉�Ƃ��Ǝv���Ă���̂ŁA�l�I�Ȏ����`���Ƃ��A��i�ɋ��������f���Ă���Ƃ͊������Ȃ��̂ł��B�ނ���A�Z�@�Ƃ����悤�ȕ\�w�̂��̂悤�ɕ\�킳��Ă���Ƃ������x���ŏ������Ă���Ƃ�����Ƃł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B

�Ō�ɁA�|���b�N�̉�ړW�Ƃ������ƂŁA���̓W�����̃X�g�[���[�̂��Ƃō\������A�W�����ꂽ���̂ł����A�|���b�N�ɑ��錩���́A���ꂾ���Ȃ̂��A�^��Ɏv���Ƃ��낪����܂��B����́A����A���ە\����`�̑��̍�Ƃ����Ƃ̊W���S���G����Ă��܂���ł����B���N�O�ɁA�ߑ���p�قŒ��ە\����`�̓W������������ɁA���X�R��f�E�N�[�j���O�̍�i�ƕ��ׂēW������Ă����|���b�N�̍�i�ƁA����̓W���Ƃł͈�ۂ��啪����Ă����̂ŁA�����܂����B���̎��̃|���b�N�̍�i����͐�捂��̂悤�Ȃ��̂������āA���̍�i�̑O�ŁA�ځ[���Ƃ��Ă��܂ł��Ȃ�ł������Ǝv�킹��悤�ȂƂ��낪����܂������A����͂������������͕����܂���ł����B �ǂ��炩�Ƃ����ƁA�\�w���x���Ŋy���ނƂ������̂ŁA����ړ��Ƃ���������Ƃ����悤�ȍ�i�ł͂Ȃ��āA��ʏ�̐���`���y���ނƂ�����i�Ƃ��Č��Ă��܂����B������A�����Ɖ�ʂɑ����āA��ʂ̉��F�����ɂ��ċ�̓I�ɋL�q����Ƃ����悤�Ȃ̂��A�|���b�N�̍�i�ɑ��鐳����������ł���悤�Ɏv�� �܂��B |