|

1996年3月2日 東京都現代美術館

そのロスコ・スタイルと、その魅力を教えてくれたのが持田季未子の『絵画の思考』というエッセイでした。ここでは、個性的ではありますが、ロスコの作品の魅力を教えてくれる、今では古典といってもいいと思うので、ここで引用したいと思います。“ニューヨーク・スクールの画家たちの中で、ロスコは最もおとなしい画風のひとりである。かれらは巨大画面を共通の特徴としたが、ロスコの作品は一辺の長さが二、三メートル以内のものが中心で、わりあい小さい。寂しいくらいに内省的でも静かと見えて、じつは深いところで緊迫感も強烈さも持ち、内部で爆発を起こしているような畏怖すべきものさえ潜んでいるのだが、すべては憂愁の色合いのうちに溶け込んでしまっている。ポロックをアクションの人というなら、ロスコはさしずめパッションの人であろう。おとなしさ、優しさは、絵の具の塗りが全般に薄く、地肌が透けて見えるほど薄いところもあれば、しっかり塗りつぶされたところもあるという調子で、無地と見えて濃淡にムラがあるところから来ると言えそうだ。…濃淡のムラという、後の美術の展開においてむしろ意識的に排斥されてしまういわば人間の手の跡を、一貫して尊重している点に、ロスコ絵画のほっとさせるような暖かみと安らぎが起因している。…濃淡ばかりか色彩も、しばしば隣接的な色相に微妙に変化していることが目につく。ロスコ芸術の実質は色彩にあると言えるが、この塊は何色、とはっきり色の名前を決定しがたい作品が少なくない。…自然光の取り入れ方にこだわったというロスコは、天気や一日の時刻につれて刻々に変化する光が絵画にあたるところに、永続的なドラマを求めていたのではないだろうか。こうしてキャンバスの表面全体がドラマの場となる。そして二次元的空間の中でポイントごとにたえずニュアンスが変化してやまないのみならず、外から訪れる光もまた動いてやまない。時間的な変化が加わってくるのである。…さらに時間芸術と言えば物語性にも近づいてくる。物語をあらわすどんな図像も実際には描かれていない。にもかかわず人は日常の時間秩序からかけ離れた環境の中で、瞑想と思索に誘われてしまう。最後にもう一つの時間芸術である音楽との類縁の深さに触れておきたいと思う。画面は、かっちり空間構成されるかわりに”、ごく微妙な差異の複雑な連続によってのみ維持されている。物静かで柔らかく優しげな平面の複雑な連続の仕方には多少のパターンの反復があるかもしれないが、気付かれない。あるポイントの前後を楽しみ、ムラをなして継起する隣の地点に移行した後も前の余韻を楽しむ。小さな一ヵ所だけでも十分に内容豊かである。じっと見ていると細部が活性化してくる。見ようによってはロスコ芸術の実質のすべてが部分のうちに含まれている。部屋全体の響きに深く身をまかすこともできれば、薄塗の滑らかな面を少しずつ滑走する各瞬間の快楽にひたることもできる。ロスコの絵を見るのは時間がかかる。…濃淡のムラと色相の緩慢な変化によって維持され、絶えず更新され、反復があっても機械的な反復でないからどこまでも無限に先へ展開していくように感じられ、いたるところに中心を持ち、地点によっては熾烈な暗闘や矛盾も潜めている絵画。残響の中、前面に浮かぶ薄塗の色彩を集積を通して、記憶の深みにまで消え去っていくような奥行の錯覚。その奥行きのイリュージョンは、つねに少しずつズレていく不均質なテクスチャーを持つ平面自体から醸し出されるのである。ロスコの絵画は、美的造形的な対象として突き放して見るより、内部に入りこんで全体として直接体験することによってよりよく理解できる。時間性をも含みこんでいるロスコの絵画の構造を解明しようとすれば、このように語ることとなろう。およそ芸術の与える感動は表現方法によって創出される。ロスコの絵はどこか分析を拒むところがある。制作方式、技法、シンタックスの研究だけで解けない気がする。それは構造を解明するよりともかく中へ入って、終わりのない音楽の響きに身を沈めるように体験すること、作品世界に浸透されることで、いっそうよく認識される絵画なのだ。内部に入ることでほとんど触覚的に作品のコスモスと触れることができる。…しんと静かに見えながら無限の運動をはらむ絵画。近寄って見ると表面の細部はあくまで優しく眼に心地よいのに、大きな画面全体となると異様に強烈なエネルギーを発散し、凄いような緊迫感、危機感を漂わすときすらある。そこに参加する人は、なにかしら別の新たな世界の創成に立ち会い、自らの再生をも体験する。ロスコ芸術は体験されたものとしての世界を示すことにより、人それぞれに世界体験への窓を開く。それは情報過剰の社会では稀になった、人間存在にかかわる根源的な体験である。” 長い引用になりましたが、ロスコの魅力を語って余りありません。 展示は、ロスコの生涯の歩みに沿って、次のように分類されていました。 初期 シュルレアリスム 移行期 ロスコ・スタイル 壁画 晩年 これから、個々の作品を私なりに見ていきたいと思います。と言っても、ロスコの作品はロスコ・スタイル以降は、どれも同じようなので、作品の区別がつかないというのが、私の正直なところです。

■初期 『地下鉄の入り口』

画家の伝記的事実を知ってしまうと、そこから発せられる物語に縛られてしまうので、できるだけ作品に直接触れることを心がけています。1903年ロシアのユダヤ人の一家に生まれたロスコは、そのすぐ後に起こったロシア革命とこれに伴うユダヤ人迫害の難を逃れて、一家でアメリカに移ります。ロシア系ユダヤ人の移民の子として貧しい少年時代を過ごし、ニューヨークに出てきて、演劇などのさまざまな経験の後に、美術学校で学び始めたと言います。

未だ、習作の時期で、自分の進むべき方向を見出していないということなのか、ビルの壁画に関わっていることからなのか、分かりませんが、後年のロスコ・スタイルからは想像もつかない作品を遺しています。

この時点の作品で、何か総括のように言ってしまうのはどうかとは思いますが、ロスコが、習作期において、視るとか描くということに対して、従来の概念には当てはまらないものを志向していた、それを当人が意識していたのか、していなかったのかは分かりませんが。それを認識することがロスコの試行錯誤だったのではないか、と思ったりしました。

■シュルレアリスム『ゲッセマネ』『リリスの儀式』

『ゲッセマネ』(右図)は1945年の作品です。「ゲッセマネ」はヘブライ語でオリーブ絞りを意味し、最後の晩餐の後、逮捕の直前に祈りを捧げるためキリストがこもったオリーブ山のことを指すそうです。伝統的な絵画の参考としてヴァザーリの作品(左図)を上げておきますが、そこでは、キリストの、差し迫った苦しみを恐れ何とか逃れようとしている人間的な側面と、彼に力を与える神としての面という2つの面の精神的葛藤、苦悩が描かれているといいます。しかし、この画面から、キリストが想像できるでしょうか。強いて言えば、上下2つの層に分れているというと、そして中央に縦に描かれているT字の形態が天秤ばかりのように見えて、左右二つの曲面のどちらに揺れるかの葛藤がそこに表わされている、とこじつけにちかいですが、そういう解釈もできないことはありません。

ただし、私には、この時期の作品はロスコの作品の中でも少し異質な感じがして、一過性の一時的なものではなかったか、という感じがしています。 ■ロスコ・スタイル

一方で、ロスコは次のようなことも言っています。“私は色と形の諸関係ということには興味がない。私は、悲劇、陶酔、破滅といった人間のベーシックな感情を表現することにのみ興味がある。そして多くの人が私の画面に対すると、押え切れずに泣くという事実が、私がこういう人間のベーシックな感情をよく伝えているということを示している。”それは色と形による画面での表現というではなくて、言語のように何かを伝える媒介のようになる、ということでしょうか。

|

マーク・ロスコという画家とその作品と出会ったのは、この展覧会の数年前に国立近代美術館で抽象表現主義の展覧会でした。水彩画を中心に、ポロック、デクーニングそしてロスコなどの画家の作品が展示されていました。その中で、ロスコの作品は異彩を放っていました。ロスコ・スタイルと呼ばれていたのは、後年知ることになりました。

マーク・ロスコという画家とその作品と出会ったのは、この展覧会の数年前に国立近代美術館で抽象表現主義の展覧会でした。水彩画を中心に、ポロック、デクーニングそしてロスコなどの画家の作品が展示されていました。その中で、ロスコの作品は異彩を放っていました。ロスコ・スタイルと呼ばれていたのは、後年知ることになりました。

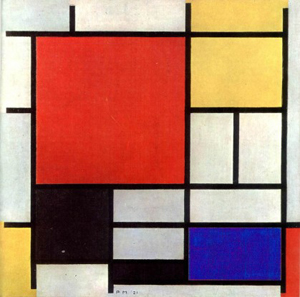

ロスコの作品は、例えばモンドリアンの抽象絵画(右図)に劣らないほどわずかな基本要素に還元できるものと言えます。モンドリアンの作品には構築的で緊張感の高い、知的なかたい印象があるのとは違って、ロスコの作品は人間的な暖かみやしみじみとした深さを感じさせ、吸い込まれるようにいつまでも見ていたい気持ちを起こさせます。これは、ひとつにはモンドリアンのような冷たさを感じさせる直線を使わないということを挙げることができると思います。ロスコはまっすぐ直線を引くためのマスキング・テープを使わず手書きで、積み重なる色の塊がつくる水平の境界線部分はハッキリとせず揺らぎ、滲んだり、ささくれたり、微妙にぶつかりあったりしながら、まるで溶けるように、隣の色に移ろっていくようです。キャンバスの周辺部分にわずかに残されている地の部分との境目も同様で、この境界線が霞んでいることは、その上に置かれる色面にも透明感を生み出し、あたかも大気中をたゆとう雲のように見えてくるのです。間近に寄ってみると、その雲は著しく薄塗であることが分かります。絵の具の物質感というものがないのです。絵の具で塗ったとは思えない、ほとんどキャンバスの布地を染めたのでは、と思わせる薄さで、そのことも透明感を生み出す一因となっています。透明ないし半透明の薄い色の塊が雲のように薄い地色の中に浮かんでいる。しかし、高く広い青空に浮かぶ雲とは違って、キャンバスをほぼ枠すれすれまで埋められるロスコの色塊は、あたかもガラス箱に閉じ込められて外に出られない気体が、精一杯拡散しようとして叶わないかのよう。実際の雲のように大空を自由気ままに漂うのとは違って、幽閉された箱の中で、閉じ込められたために気体の圧力は高まり、パワーを増し、場合によっては不気味なまでの強い印象を受けることがあります。しかも、その境目を注意深く観ていると、境界線の滲み具合に程度の差があることが分かります。一般に上下の色面の間のそれの方が、周縁と地の間に比べて境界線が鋭く直線的になっています。外へ外へと拡散しようとするエネルギーに満ちた異種の気体が上下から押し合って激しく戦うために、ぼやけが消えて真っ直ぐになってしまった。まさしくこの水平線部分にロスコの絵画のドラマ性が集約されている。闘争、矛盾、悲劇とロスコが言っていたものが、例えば、この横の線から見えてくる。また、面積の大きい上下の面が遊離し、あいだに細長く地色がのぞく作品が一方にあります。その場合激しく戦う緊張感は乏しくなり、他方で、隙間が非常に細い場合は、厚い雲の裂け目から光が鋭く漏れるのに似て緊張感が出てくる。これらのように薄い境目の部分に多種多様なドラマが見出されるのです。

ロスコの作品は、例えばモンドリアンの抽象絵画(右図)に劣らないほどわずかな基本要素に還元できるものと言えます。モンドリアンの作品には構築的で緊張感の高い、知的なかたい印象があるのとは違って、ロスコの作品は人間的な暖かみやしみじみとした深さを感じさせ、吸い込まれるようにいつまでも見ていたい気持ちを起こさせます。これは、ひとつにはモンドリアンのような冷たさを感じさせる直線を使わないということを挙げることができると思います。ロスコはまっすぐ直線を引くためのマスキング・テープを使わず手書きで、積み重なる色の塊がつくる水平の境界線部分はハッキリとせず揺らぎ、滲んだり、ささくれたり、微妙にぶつかりあったりしながら、まるで溶けるように、隣の色に移ろっていくようです。キャンバスの周辺部分にわずかに残されている地の部分との境目も同様で、この境界線が霞んでいることは、その上に置かれる色面にも透明感を生み出し、あたかも大気中をたゆとう雲のように見えてくるのです。間近に寄ってみると、その雲は著しく薄塗であることが分かります。絵の具の物質感というものがないのです。絵の具で塗ったとは思えない、ほとんどキャンバスの布地を染めたのでは、と思わせる薄さで、そのことも透明感を生み出す一因となっています。透明ないし半透明の薄い色の塊が雲のように薄い地色の中に浮かんでいる。しかし、高く広い青空に浮かぶ雲とは違って、キャンバスをほぼ枠すれすれまで埋められるロスコの色塊は、あたかもガラス箱に閉じ込められて外に出られない気体が、精一杯拡散しようとして叶わないかのよう。実際の雲のように大空を自由気ままに漂うのとは違って、幽閉された箱の中で、閉じ込められたために気体の圧力は高まり、パワーを増し、場合によっては不気味なまでの強い印象を受けることがあります。しかも、その境目を注意深く観ていると、境界線の滲み具合に程度の差があることが分かります。一般に上下の色面の間のそれの方が、周縁と地の間に比べて境界線が鋭く直線的になっています。外へ外へと拡散しようとするエネルギーに満ちた異種の気体が上下から押し合って激しく戦うために、ぼやけが消えて真っ直ぐになってしまった。まさしくこの水平線部分にロスコの絵画のドラマ性が集約されている。闘争、矛盾、悲劇とロスコが言っていたものが、例えば、この横の線から見えてくる。また、面積の大きい上下の面が遊離し、あいだに細長く地色がのぞく作品が一方にあります。その場合激しく戦う緊張感は乏しくなり、他方で、隙間が非常に細い場合は、厚い雲の裂け目から光が鋭く漏れるのに似て緊張感が出てくる。これらのように薄い境目の部分に多種多様なドラマが見出されるのです。