|

2016年4月30日(土) 国立近代美術館

安田靫彦という人は、日本画では大家であるらしいのですが、門外漢の私にはいっこうに不案内なので、いつものように主催者のあいさつから引用します。主催者の趣旨もそこに織り込まれているとおもうからです。“安田靫彦(1884〜1978)は、はじめ小堀鞘音の門に入り、新しい歴史画の研究に意欲を燃やしました。1914年の日本美術院再興には経営者同人として参画、以後、岡倉天心の直接の指導を受けた最後の世代として院の中核を担いました。靫彦の作品は「美しい線」、「澄んだ色彩」、「無駄のない構図」といった、誰もが日本画らしいと感じる特徴をそなえています。明治、大正、昭和を生きた靫彦の80年に及ぶ画業全体を見渡すと、それは伝統的な古い様式ではなく、写実に取り組んだ時期、さらに考証という域を超え古典芸術に範を求めた時期を経て、日本画の領域に初めて達成された真に新しい様式だったと理解できます。また、生涯かけて取り組んだ歴史画では、教養と造形力を武器に、誰も描かなかった主題にゆるぎないかたちを与えたことも特筆されます。─中略─本制作ばかり108点を紹介する本展は、靫彦の豊かな創造力と端正で品格の高いその芸術の魅力を再確認するまたとない機会となることでしょう。また、94年の長命に恵まれた靫彦は、昭和初期のナショナリズムの高揚や戦後の価値観の激変を、身をもって経験しています。時代の大きな流れのなかで、靫彦は何をどう描いたか、そしてそれはどう変化したか。本展では、靫彦の生きた時代の問題も視野に入れながら、靫彦の画業を考察したいと考えます。”これだけでは、安田は(主催者あいさつや宣伝や展覧会を見た人の感想記事などでは靫彦というファーストネームか雅号が使われているようですが、いつもカンディンスキーとかカラヴァッジョというようにラストネームで画家を呼んでいるのに倣って、ここでは安田という名字で画家を特定しています。これは別の展覧会の感想でも、大観と呼ばずに横山と呼んでいるのに揃えています。私には、この方が言いやすいので。)どのような画家であるのか、具体的には分かりません。例えば、このあいさつでは安田の特徴を「美しい線」、「澄んだ色彩」、「無駄のない構図」の3点であると説明していますが、安田の線の美しさとはどのようなものであるかについては何も語られていません。あいさつ文を批判するわけではありませんが、例えば線の美しさというのは多くの画家が追求するもので線の汚い画家といないと思いますから、単に線が美しいというのは、画家の特徴を表わすものにならないと私は思います。それぞれ画家なりの線の美しさを、画家たちは追求しているはずなので、ここでもし安田の特徴を言うのであれば、安田の線はどのように美しいのか、というところまで行かなければ、安田の特徴を表わしているとは言えないと思います。例えば、ある画家の特長について、美しい絵を描くというのでは、何も行っていないに等しいと思います。まあ、作品を見なさいということなのでしょう。 で、全体として作品をみた印象を、ここの作品について書いていく前に簡単に言うと、たいへん難解でした。と言っておきます。分からない、というのが率直な感想です。実際に会場を回って展示をみて、あまりの難解さに、自分は、一体何をしにここに来たのかという、強い後悔に捉われました。入場者が比較的多かったのですが、皆さんは興味深げに鑑賞していた様子だったので、難しさに途方に暮れているのは、私だけかと、たいへん疲れました。 こんなことを言うと、“あまり考えすぎずに、無心に感じてみましょう”とか“芸術は理解するのはなく、感じるものだ”といった意見を言われることがあります。偉い評論家のセンセイ、例えば小林秀夫とか吉田秀和などといった人々、がたは、芸術は分かったとか分らないとか、理屈で理解するのではなくて、無心に接してみて、良いか悪いか感じればいいということを仰います。そういうのは、自分が分っているから言えるのであって、それを分らない人に、分っていたうえでやっていることを強いるのは、傲慢でしかありません。むしろ、「オレは分っているからいいんだ。オメエらは分かんねえだろう」という自慢の心の声が聞こえてきるようで、そういう評論家に限って、無心(と自分で思って)に作品に触れるときの、自分の感性の構造をみずから検証しないでいて、じぶんと違った感性の存在が分からず、感性の違う人に対して、どのような説明が理解してもらえるかという視点が全くないため、フォロワーしか彼の評論を理解できないということが往々にしてあります。例えば、吉田秀和が時折漏らす本音。「それが分からない人は、最初から(クラシック)音楽など聴かない方がいい」。それを誤解して、難しくて高尚だとかいって高い評価を受けている評論家の先生が沢山います。絵画に対しても、そういう権威ある先生がいると思います。なんか、自分が分らないということで醜いやつあたりをしてしまいました。 ここでいう「分らない」というのは、偉い先生方が言うような「美術を頭で理解しようとする」というようなことではなくて、(それが全然ないと言えませんが)、極端にいえば「こんなの絵ではない」という否定の意味があるように思います。だから、さきの言説に対して言えば、もともと感性で接する「美術」であると確信できないものに対して、このような言説は「美術」に対して感性で接しなさいと言っているわけで、ピント外れも甚だしい、ということです。さて、「分らない」に戻りますが、かりにヨーロッパで抽象画がはじめて出て来たときのことを想像してみて下さい。「こんなの美術じゃない」という否定の声が多かったと思います。欧米の人は断定的ない言い方をしますが、私等のような日本人は、そういう時に決めつけることを避けて、謙遜した言い方で逃げることが多いと思います。そういう時に「私には分らない」という言い方はとても便利です。そういう意味で「分からない」には婉曲な否定が入っていると思います。 話は少しそれますが、私は音楽を聴くのも好きでジャンルなどには拘らずに聴いていますが、その中には西洋のクラシック音楽の楽曲も好んで聴く曲の中にあります。その中で、モーツァルトというクラシック音楽の代名詞ともいえる大メジャーな作曲家がいます。私はクラシック音楽に接し始めて20年以上になりますが、今以ってモーツァルトとハイドンの作品は難解で、何度聴いてもよく分らないのです。クラシック音楽好きな人に、その話をすると信じられないという顔をされますが、マーラーとかパレストリーナとかは大好きで長時間聴いていても疲れることはないのですが、モーツァルトの曲、例えば有名な「アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク」とか交響曲とか、何が何だか分らないのです。そこで感じている難しさと、似たものを今回の展示を見て感じました。ともっともらしい理屈を捏ねていますが、本当に分らない。 端的に言えば、安田の描いた絵が、例えば、他の画家の描いた絵と区別がつかないし、安田の作品の中でも並べられたそれぞれの作品の違いが判らず、同じ見えてしまうのです。展示の中に「東都名所」という当時の著名な日本画家が東京の名所を描き比べた作品が並べられていました。その中に安田の描いたものも混じっていたのですが、他の画家のものと見分けられなかったのです。(他の画家たちも個性がなかったということでもあるのですが)、つまり、これが安田靫彦だとか、これが安田の何々という作品であると特定ができないのです。西洋絵画(一応、便宜上このような言い方をします)では、画家が他の画家と同じということになれば、個性がないということで評価の対象にすらならないでしょうから、最初の作品が成り立つ前提として、だれもがいまさら言うことのほどでもないのです。しかし、私が当時の絵画の知識がなく、そういうものに対する感覚的な土壌を欠いているためかもしれませんが、安田の描いたものは、そういう基準を満たさない、規格に当てはまらないのです。だから、私からすれば、それは絵画ではないということになります。そういうものを理解できるか、理解できません。だから難解なのです。 だから、「分からない」ものを無理して見る必要はないはずです。もともと、絵を見るというのは好き好きの世界でしょうから、好きになれない人に無理強いして、変な理屈をつける(感じればいいとか)ことは無用と思います。そんなことを言うと、ではどうして、このようなことを長々と書いているのかと、ここまで読まれた方は文句のひとつも言いたくなるだろうと思います。ただし、です。例えば、今、友人として行き来している人がいる場合、最初に出会ったときは「見知らぬ」人つまりは、「分らない」人であったはずで、おそらく、人は、その「分らない」という壁を突破して、その「分らない」人と「分り」合い、その結果友人となったと思います。だから、「分らない」というのは出会いの始まりなのです。その点で、未知の美術に出会った時に、「こんなの絵じゃない」といって断定的に否定するのではなくて、「分らない」と言ったのは、もしかしたら「分る」ためのスタートラインに立った宣言という意味合いもあるのではないかと思います。そういう意味で、「分からない」という態度を否定的にいうことには、私は与しません。むしろ、「分からない」ものは「分からない」と正直に明らかにしたほうがいいと思うのです。そこから、スタートするのですから。 それでは、かなり頼りないと思われるでしょうが、具体的に作品を見ていくことにしましょう。展示の章立てに沿って見ていきたいと思います。

第1章「歴史画に時代をあたえ、更に近代感覚を盛ることは難事である」 安田が14歳で小堀鞘音に入門してからの25年間の習作から初期の作品です。いったん写実に傾斜した画風が、古典芸術への共感の高まりと共に簡潔さを加え、やがて色や形、構図によって主題への解釈を自在に演出するものへと変容して行った。この25年間で、安田は歴史や芸術に関する教養と技術、それにも増して、正しい考証と主題解釈の独自性、近代的造形をあわせもつ、そんな歴史画のあるべき姿に対する新年であった。という説明が付されていました。

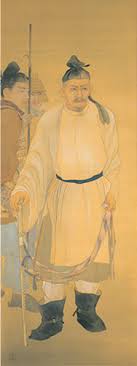

「守屋大連」(左図)という作品です。守屋大連とは、物部守屋のことで古代の飛鳥王朝で仏教の伝来に反対し蘇我氏と対立した人物とされています。頑なな保守派としての人物の性格をも伝える現実感ある描写を安田当人は「余りにも写実表現が生すぎる」と自省したと説明されています。私には、今回の展示では、絵画として鑑賞の対象としてはもっとも分かりやすい作品でした。とりたてて頑なな性格が窺われるようには見えませんが、少なくとも、画面にいる3人の人物の顔のつくりが異なっている。何か当たり前のことのようですが、日本画を見ていると、あながちそうとも言えません。いままで、いわゆる日本画というジャンルの画家の展覧会のいくつかを見てきました。例えば、横山大観、下村観山、菱田春草、竹内栖鳳、速水御舟などといった人々ですが、一様に花鳥画や風景画はいいとしても、人物を描いたものはイラスト、挿絵、まんがと区別をすることが私には難しいものばかりでした。これは、イラスト、挿絵、まんがを貶めようという考えはありませんので、誤解のなきよう。これは、安田が主として描いた歴史画とは何かということにも関連することなので、そもそも歴史画とは何かということに遡って考えてみたいと思います。 西洋絵画(へんな言い方ですが、便宜上日本画と区別するために)では歴史画は絵画のヒエラルキーでは最高位にあるものと近代絵画以前のアカデミーと言われる権威では位置付けられていました。歴史画は神話や歴史上の場面を描いたもので、場合によっては宗教的なエピソードを教訓的に描いたものも含まれることもあります。この場合の宗教や神話の物語や歴史は様々な寓意や教訓を含み、崇高さや偉大さに満ちたものであるものとされました。これは、この当時の絵画の注文者が教会や君主、あるいは有力な貴族といった支配層で、歴史画の大きな作品を聖堂の壁面や城郭の大広間に飾ることによって、自身の出自の正統性や偉大さを広くアピールするための、一種の宣伝ツールとしての機能を担っていたものだったと考えられます。このような機能を考慮すれば、歴史画で重視される要素はどのようなものでしょうか。誤解を恐れず端的に言えば、人々が見て感心し畏れさせることではないかと思います。直接的な言い方をすれば、人々が感心して、その絵を飾っている支配層をあがめるように働きかける機能です。そのために、歴史画はどのように描かれるべきか、美術史の教科書のような著作では、画家の歴史的・宗教的知識・創造力・画面の構成力が必要という説明がされていますが、実際的な機能を考えると、見る人を感心させ、かしずかせるためには、人々からある程度の共感を得ることが必要であると思います。自分たちとは異質の人間離れした神さまとか精霊のような対象では、支配者としてリスペクトするよりは、自分たちとは無縁の関係ないものと突き放してしまうでしょう。そこで必要となってくるのは、リアリズムです。つまり、見る人が自分と同じような存在であるからこそ共感とかリスペクトといったような感情移入することができるわけで、歴史画の中の人物に、そのような感情を抱くためには、その人物がリアルであると想像できることが必要です。たとえば、怒っていたり、悲しんでいたり、苦悩していたりといった自分と同じような人間である人が、偉大な行為をしたからこそ尊敬の視線を送るようになるというわけです。だから、歴史画の中の人物は、人々の共感を誘う、リアルな存在感のあるように描かれることが必要です。このような歴史画の見方は私の個人的な独断で、一般性はないかもしれませんが、このような視点で、日本画というジャンルで制作されている歴史画を見ると、機能や目的が不明確で曖昧に見えてしまいます。へんな言い方かもしれませんか、西洋画に歴史画というヒエラルキーの高い絵画ジャンルがあるから、日本画でもやってみようと見よう見真似で描いてみた、と思えてしまうのです。しかし、実際に日本に歴史画を注文して、それを活用しようとする注文主がいたのか、むしろ、描く側の都合で、日本画でも歴史画を描くことができるという権威付け、箔付けのような動機で始められたのではないか、そのような妄想をしてしまうのですが、それは、この安田の諸作のそうなのですが、中途半端で曖昧な画面を見ていると、そう思うのです。 回り道が長くなりましたが、「守屋大連」に戻りましょう。歴史画としてみた場合に、ここで描かれている人物が物部守屋であるとすぐに分かる人は、どれほどいるでしょうか。上目遣いでにらむ視線は険しく、眉間の皺も深く、どこか近寄り難い風貌すら見せている、と形容する人もいるようですが、何の先入観もなくみれば、皺深い、機嫌の悪そうな老人です。古代の飛鳥風の衣装を着て(綿密な考証をしているのでしょうが)、それらしい格好の人物が背後にいるので、昔の人なのだろうかという程度です。だいたい、物部守屋という人物を歴史の上でどれだけメジャーでエピソードや風貌が知れ渡っているのかはなはだ疑問です。だから、この絵を一目見て、歴史画かコスプレの肖像画か、その機能を見分けるのは易しいことではないでしょう。しかし、「守屋大連」というタイトルで、聖徳太子や蘇我氏と仏教の受け入れをめぐって対立し、その結果滅んだ物部守屋という人物が描かれていると分かった途端に、ここで描かれている老人はストーリーを紡ぎ始めます。西洋画の宗教画や歴史画は文字を読めない人々にもエピソードを伝える啓蒙や宣伝の機能を果たすものでしたが、このように見れば、この「守屋大連」は文字を読めるという最低限の教養があって物部守屋という歴史上の人物を知っている人が鑑賞し味わうことができるものであるわけです。つまり、絵画として自身で完結していないのです。これは、安田の指向とか技量に責任を負わせるものではなくて、そもそも日本画の歴史画というのが、そのような性格を元来背負わされていたもので、その中で誠実に作品を制作しようとして、安田の絵画がこのような性格になってしまっていたといえるのではないかと思います。つまり、安田の作品は絵画という完結した作品から、どんどんずれていくのです。この後の安田の制作の軌跡を見ていくと、私にはそう思えるのです。

この「夢殿」を描く際には、安田は制作する作品が自立し完結した作品とならないことを自覚していたのではないかと思います。それがゆえに、「守屋大連」のような中途半端な写実を放棄して(写実からの飛躍とか解説されていましたが)、絵画ではない方向に意識的に進もうとしたのではないかと、思いたくなります。この作品を見てみると、例えば、聖徳太子の描き方です。「守屋大連」のような描き込みはされず、スッキリとした描かれ方ですが、聖徳太子と分かります。それは、ある程度の知識のある人であれば聖徳太子であると分かる、聖徳太子のキャラクターの約束事に沿って描かれているからです。具体的に言えば、法隆寺に伝えられていたといわれ、今なら日本史の教科書に載せられている聖徳太子のカット(右下図)に似

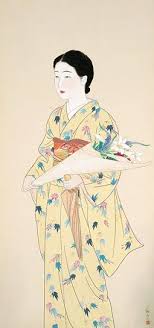

しかし、「夢殿」が上で述べたような機能を果たすことできるものであるならば、それは絵画と言えるでしょうか。そこに、私は安田の作品に一貫して、絵画からズレを感じるのです。安田自身、そのことを意識していたのではないかと、私は妄想しているのです。 ちょっとした息抜きではないですが「羅浮仙」(左図)という作品を見てみましょう。梅ノ木の精だそうです。「羅浮仙」というのは中国の隋の時代に、趙師雄という人が羅浮仙の料亭で、羅の衣をまとい梅の香りを漂わせた美女に誘われ酒を酌み交わし、酔いつぶれて寝てしまったのですが、夜が明けると梅香る樹のもとで目覚め美女はいなかったのですが、実は美人は梅の精であったというお話です。これでもかというほど、いっぱいに咲き誇るような白梅と縦横に枝が延びる、まるで唐草模様のような背景に細面の美女(?)がこちらを向いて立っている。これが美女といえるのか分かりませんが、おそらく浮世絵の美人とかマンガの美少女のようなこう描くと美人というお約束を充たして、あとは背景とかコスチューに趣向を凝らして異彩を放っているのではないかと思います。主催者あいさつの中で安田の特徴として述べられていた「美しい線」、「澄んだ色彩」、「無駄のない構図」というのは、このようなところで魅力的に発揮されているのではないかと思いました。なお、この三つの特長については、後で少しずつ具体的に触れていくことになると思います。

第2章「えらい前人の仕事には、芸術の生命を支配する法則が示されている」 大正末から1940年までの壮年期の作品が集められたコーナーです。この時期の安田は精力的に制作に打ち込み、古典に学んだ、端正な線描、図と余白による緊密な構成、そして明澄な色彩による画風を確立したと説明されています。

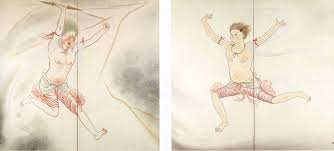

という解説はもっともらしいのですが、そういう解説をいったん忘れて、この「風神雷神図」を眺めてみると、変な感じがしませんか。正直に言うと、笑っちゃいますというほどヘンテコリンな印象なのです、ホント…。と冗談のように申し上げましたが。それは、上の解説で取り上げられていた俵屋宗達や尾形光琳の作品とあまりにかけ離れているからかもしれません。とは言っても、安田本人は受け狙いなどという意図はないでしょうし、戦略的にパロディとして制作したなどということもあり得ないでしょう。おそらく、解説にもあるように生真面目に勉強して、精進した結果なのでしょう。それは、俵屋宗達や尾形光琳の極 私が、風神雷神図といって俵屋宗達や尾形光琳の作品を思い出すからというわけではなく、おそらく、安田の風神雷神図を見る人、例えば、この作品は院展に出されたということですから、私以上に先行する著名な作品を知悉している人々に見られることを想定できたと思います。絵画を見るということ、とくに歴史画のような過去に著名な同種の作品が存在している絵画を見る場合には、どうしたってその情報をあらかじめもって、作品に当たることが多くなります。制作する画家のほうでも、当然、過去の作品を参考として参照しているはずです。しかし、それは参考とする程度で、少なくとも、作品自体は独立していて、過去の作品の情報をまったく持ち合わせいなくても、作品を鑑賞することに差し障りはないことになっています。これに対して、私が安田の「風神雷神図」を見てヘンテコリンと思い、思わず吹き出しそうになったのは、先行する俵屋宗達や尾形光琳の作品と比べての上のことではないかと思います。比べると、どこか脱力系のようにも見えてきてしまうのです。前のところで、安田の作品は独立して完結したものを志向していないと述べましたが、例えば、歌舞伎でいう「世界」ということに近いのではないかと思います。歌舞伎の主要な演目は歴史的な事件や英雄譚がベースになっていますが、歌舞伎の舞台の上では実際の歴史の事実と一致しているとは限りません。例えば「義経千本桜」では平知盛や安徳天皇は壇ノ浦で死んでいないことになっています。その上で舞台は進んで行きます。それが歌舞伎の「世界」なのです。そして、歌舞伎の様々な演目は、その「世界」の上にたってサイドストーリーが創作それ、豊かなレパートリーが広がっていったのです。例えば、忠臣蔵から派生して「お軽勘平」が独立して演じられたり、まるで関係ないように見える「東海道四谷怪談」は、忠臣蔵の登場人物が他の場面に遭遇したらどうなのか、あるいは登場人物の有している特徴の一部を入れ替えたら話の展開が変わってしまうか、といったことが話が面白い方向(客に受ける方向)に脱線を繰り返した結果生まれてきたサイドストーリーと言えます。これは、現代で言えば、マンガやアニメの登場人物をつかってパロディ的にサイドストーリーを受け手が二次創作して同人誌を作って、それがそれなりに受けてしまうのに似ていると思います。しかし、それらは、いかに面白いものであっても、もとの原作あって初めて可能になったものなのです。安田の「風神雷神図」についても、この作品だけで独立し完結した作品として、仮に 「菖蒲」(左図)という作品です。菖蒲だけを軸の中で大きくクローズアップし、たらしこみの技法で描ききった作品ということです。このような作品を見ていると、上手い画家であることがよく分かります。こんなに上手い画家が人物の描写となると、どうしてマンガやイラストのような扁平なパターンに域を出ることができないのか、不思議でなりません。それは、今の視点で言えることなのかもしれませんが、「風神雷神図」と比べると、違う画家が二人いるように、思えてしまいます。だからこそ、安田の人物を対象とした作品は、まわりくどいほどの屈折を経てしまうのでしょうか。私が、変わっているのかもしれませんが、そうでもしないと、人物を描いた絵画として見ることができないのです。

この展覧会で、人物を描いた作品が数多く展示されていましたが、私には、チラシに引用されている大作などよりも、この作品のほかいくつかが、親しみ易い作品でした。 「孫子勒姫兵」(左下図)を見ていきましょう。『史記』の「呉越列伝」の中の次のエピソードを描いたということです。戦国春秋時代の呉王が兵法家の孫武の力量を試そうと、後宮の女たちを集めて指揮を執れと命じた。孫武は、寵姫を筆頭にした180人を庭に集め、二つの隊に分け、王の寵姫を隊長に据えた。しかし後宮の女たちは、王の戯言、遊びごとの延長だと思って、孫武が軍律を五度繰り返しても、どっと笑うばかりで命令に従わなかった。これに対し孫武は「兵が軍律に従わぬのは、隊長の咎である」と2人の首をはねて女たちに見せてまわった。

この題材については、著名な先行作品は私には寡聞にして思い至りません。試しに、ネットで検索してみましたが、ひっかかってきませんでした。といわけで、この作品では、そういうものがなかったのでしょうか。解説では中国の彫刻の孫子の姿を参考にしたとありますが、それは日本の人々の知るところではないでしょう。しかし、ここで、安田は「夢殿」などのようなパターンに倣ったスタイルで描いています。ここでは、先行作品がなかったにもかかわらず、あたかもあったかのように、かわば架空の先行作品を想像させるように作品を制作していると言えます。ストレートに異化を起こせないので、その前段階を虚構的に作り出して、そこから異化を起こさせるという手の込んだことをしてします。例えば、背景が全く描かれていません。ちゃんと『史記』のエピソードを描くのであれば、宮殿の中庭か何かで、建物をバックに玉座で皇帝が見ているところが描かれていなければなりません。それを敢えて省略してしまっているのは、見る者に対して、みなさんご存知のことのはずなので省略しましょう、というポーズではないかと思います。そこで、先行作品があり、見るものはそれを知っている振りをしているわけです。しかし、おそらく、この作品を見る人のなかで『史記』の孫子のエピソードを知っている人はほとんどいないと思いますので、それをタイトルや前評判の解説などを駆使して、事前の手配を考えたのではないかと思います。その点で、絵画作品だけでなく、作品周辺の情報の拡散なんかも含めて関連事項なども、この作品の中に含まれることになるのではないかと思います。安田の作品は、そのようなことを意図していたのではないか、と私は思います。 このように考えていくと、安田の作品というのは、絵画作品という物に対する、近代主義的な共通認識とは少しズレてくるのではないだろうか、と思います。

第3章「昭和聖代を表象するに足るべき芸術を培ふ事を忘れてはならない」 1940年から45年の、わずか5年という短い期間ですが、安田の創作の高揚期にあたるという説明でした。その一方で、この時期の日本は長期化した日中戦争から真珠湾攻によってアメリカやイギリスなどのいわゆる連合国諸国との戦争になだれ込んでいく戦時の状態にありました。戦時体制の「挙国一致」は、絵画の分野に対しても「戦意高揚」に資する要請が有形無形に、いわば国策として画家たちも、積極的にも消極的にも協力していったということです。とりわけ、日本画という、もともと国威発揚の一環としてつくられた分野で、そのなかでも歴史的な題材を扱う安田の場合は、その立場からも、機能の面からも、制作をしていったということでしょう。

そう考えると、この「黄瀬川陣」の対面の場面全体の描き方の変な感じが理解できます。史料でもそう書かれていると思いますが、頼朝は軍団の総司令官で陣中は、その本部であるはずです。そして、義経は奥州から馳せ参じてきたわけで、数は多くないかもしれませんが奥州藤原氏からの兵士を引き連れてきています。だから、兄弟対面といってもオフィシャルな儀式であるはずで、この作品のように兄弟二人だけの水入らずでの対面とはなり得ません。陣中で頼朝は総大将として、旗下の武将たちを背後に従えているで、義経が口上を述べるという場面となるのが、スタンダードが場面の作り方ではないかと思います。また、もし兄弟二人だけの対面にしようとするならば、史実に記されている再会を喜び涙にむせぶということの強調ということになるのでしょうが、そうであるならば二人の間の距離が遠すぎます。この距離では涙にむせぶには、現実的に難しそうです。 つまり、この「黄瀬川陣」では、富士川の合戦で義経が馳せ参じてきて、兄弟が対面したという歴史的場面そのものを描くのではなくて、その場面をバックに頼朝と、これに並ぶ義経という二人の歴史上のスターを描いたといえるのではないか。だからこそ、その意味で、二人の人物の描写や二人の周囲のアクセサリー等の小物類の描写については最高の技術が最高の配慮で描かれている(そう解説で説明されています)。そこには、最高の技術で最高の品質のものをつくりあげる一流の工芸職人のような安田の特徴が最大限に現われていると思います。ここで、今述べたような前提がなければ、スーパーテクニックを披露しただけの、技巧的なイラストにしか見えない作品ではあるのです。それは、適当な言葉が道からないので、陳腐な言い方に成りますが、芸術としての絵画にはなりえない巧いだけの骨董品(商品)というようなものでしかない、そう誤解されてもおかしくなかったのです。さらに、安田はそれだけでは終わらせずに、二人の武者のうちのひとりが源頼朝であることが、誰にでもすぐにわかるように描いて、頼朝というスターが画面から独立するようにしました。もう一人の人物が、たとえ義経であるとは、すぐに分からなくても、スターである源頼朝と正面から対峙し、画面の中でタイマンを張っているのであるから同格のスターであることは誰にでも分かります。そこで、二人のスターのぶつかり合いのドラマということが、この作品の歴史画としての写実とは別のリアリティ、迫真性を生んでいるのです。

「神武天皇日向御進発」(右上図)という作品です。神武天皇が天孫降臨の地、日向の高千穂から進軍する場面です。人々は埴輪を並べたようで、海の波は様式化された模様のようです。ここでも、のんびりとした優雅にさえ映るキレイゴトになっています。これをよしとして表面的に受け取ったのが、安田より下の世代の画家たちで、そのような人たちが絵画として存在感が見られない歴史画を量産してしまうようになったのは、このような作品を踏まえてのことではないかと思います。

第4章「品位は芸術の生命である」 第二次世界大戦で日本が敗戦した、いわゆる戦後の社会的な価値観の転換が起こり、伝統的な芸術の価値の見直しやら、画家に対しては戦争画などの戦争への協力の告発など、日本画で、とくに歴史画を描き続けることが難しくなった時期を越えた、晩年の作品です。厳しい状況でも動じることなく安田は歴史画を描き続けたということで、そのぶれない一貫した姿勢と説明されていますが、そういう面では鈍感だったと思えなくもないので、そのことについては、作品を見る限り何ともいえないと思います。安田の代表作とされる作品が、この時期に多いということですが、気の抜けたような作品も増えたようにも感じました。これは、展示作品を見た限りではあるのですが。

私のこの展覧会で見出した安田の特徴というのは、絵画(芸術というと口幅ったいので、西洋画のような絵画というように受け取ってもらっていいと思います)と骨董とか工芸というような商品(イラストとかマンガに近いものといっていいと思います)の境界にあって、どっちにも足を踏み入れながら、どちらにも全面的に属さない危うい均衡のもとにあるような危なっかしいスタンスによって、時折、著名画家の名に似つかわしくないようなヘンテコな作品を堂々と提出してしまうところです。今回の展示で、「守屋大連」「風神雷神図」「花づと」「梅花定窯瓶」といった作品は、時には笑いを抑えきれないほどヘンテコで、それゆえに絵画とは何かという根源的な問いかけを厳しく突きつけてくるようなところがあるのです。それは、日本画の大家などという安定した枠に収まらない、ともしれば日本画を否定してしまいかねない革命的な面を底に秘めた作品であると思います。 残念なことに「飛鳥の春の額田王」は、安田の作品を見回していると、そのように描くことが可能な題材と思えるのに、誰でもが安心してみることのできるステレオタイプの作品に収まってしまっているということです。老年に至り、気力が減退してとは思いたくはありませんが。

「梅花定窯瓶」(左上図)という作品です。ここまでくると、写実という要素はなくなって、抽象画とはいえませんが、実際に梅の花を見て描いたとはいえない。幼児のおえかきのようなものを技巧があるがゆえに図案のようになってしまった、と見える作品です。いってみれば無様としか言えない無惨なものです。老境に至った画家が、いままでの約束事を超越した自由な境地で、融通無碍に描いたなどと解説されてしまいそうですが、仮に、この作品を安田の作品としてでなく、無名の学生の作品として提出された場合に評価を受けるだろうか、とおもえるものです。私、個人に見る目がないかもしれませんが、そういう作品に見えます。しかし、それゆえにこそ、こんな代物を臆面もなく提示してしまうところに、安田という人のヘンテコさがあるかもしれないと思いました。穿った見方で、偏見に捻じ曲がっているかもしれませんが、そうであれば、発表された1963年の日本画の状況に対する批判ということになるわけです。 まあ、そうでもないと、この最後のコーナーに展示されている作品は、代表作とみなされた有名な作品もおおいらしいのですが、私には気の抜けた、作品にすらなっていない、たんに紙に絵の具を塗っただけとしか思えないものばかりに思えたからです。 |