|

2014年10月1日(水) 国立近代美術館

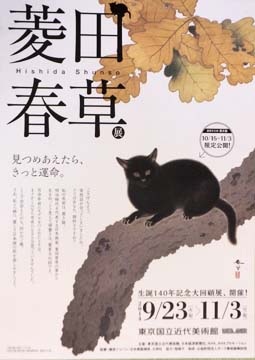

主催者のあいさつでは次のように述べられています。“菱田春草は、長野県に生まれ、東京美術学校に学びました。岡倉天心のもと新時代の日本画をめざし、筆線によって精神性を表わそうとした初期、筆線の表現力を手放したいわゆる「朦朧体」の時期を経て、背景表現を抑制した装飾的な画風を打ち立てました。『落葉』、『黒き猫』は近代美術史上の名作として広く知られています。” 一応、近代日本画の有名画家としてあり、そのなかで新しい点を展示に加味させようと試みているだろうなということは、分かるような気がします。いろいろな調査とか分析とかをしている最新の研究の成果が反映しているらしいのですが、それが展示の章立てとか、展示の順番などに反映しているらしいです。ただ、それで画家や作品のイメージにどのように影響するかは、私には分かりません。 さて、このところ歴史の教科書などでお馴染みの近代の日本画のビッグネームたち、横山大観や下村観山といった日本美術院グループ、あるいは竹内栖鳳、速水御舟といった人々の展覧会を観てきましたが、そのネームバリューのわりには“こんなものか”という落胆まじりの感想を受けたものでした。これはきっと、私が日本画に疎いが故だと思って、いくつかの展覧会にも足を運んでみました。それらは概して“たいしたことはない”という落胆以外の何ものではないものでした。とくに、日本画のひとつのウリであるときいていた線がつまらない、というのか配慮が感じられないものでした。描かれている線を見ると興ざめしてしまい、とりわけ線で囲まれた人物が絵として自立していないという印象でした。いわゆる絵画芸術というような観点でみると、日本画というのは絵画の範疇に入らないのではないか、画面という完結した世界でひとつの世界を完璧に構築するというものではないのではないか、と思うようになりました。しかし、昨年末にひょんなことから狩野探幽の展覧会で様品に触れて、その圧倒的な線のバリエイションとリアリスティックな写実描写を駆使して画面をマニエスティックと言えるほど恣意的に構成して世界を構築してしまうという驚異的なものを見つけ出してしまいました。それに比べると、それまでに観てきた日本画家たちとの差は、私の中では歴然としたものです。しかしながら、例えば横山大観などの日本美術院グループに対する解説には旧来の伝統墨守で創造性を欠いた粉本主義として狩野派の絵画作品は激しく批判されているのが常です。しかし、作品を見比べると私には圧倒的に江戸の狩野派の祖ともいえる探幽と大観とは天地ほどの格差があると思われるのでした。当然、大観は探幽の足下にも及ばない。その線において、描写力において、何よりも作品制作に対する狂気とも言える執着において、そう感じています。しかし、その狩野派を激しく批判したのは大観たちです。そこには、作品のあり方以外の意図的なもの、いってみれば戦略的なものがあったのではないか、と今は思っています。日本美術院の主張していることを考えてみると、明治の維新政府が迫り来る列強の圧力に危機感を強くもって、富国強兵を推進していったのと同じようなものが日本美術院の主張や作品に観られるのではないか。それは、旧来の支配層が明治維新というクーデターによって交替してしまったことによってパトロンが退場してしまったであろうことも関係しているのでしょう。明治の政治的、社会的風潮の中で、旧来の画家たちは生きていくために、何らかの新奇でも示さないことには、旧来の芸術的な教養蓄積を持たないあらたな顧客層に対して、あるいは外来の目新しい競合に負けてしまうことになる。しかし、かつての探幽ほどの圧倒的実力もあるわけがない、そこで戦略として旧来の権威を批判して目立ってみせる、競合相手を貶めて相対的に自己を優位にもっていく。今でいえば、戦略的な宣伝ということになるでしょう。 そのような視点に立つと、この展覧会では近代日本画の代表的な画家として評価されている菱田春草ですが、私には岡倉天心という理論家に引っ張られたということもあるのでしょうが、その画業が否定からスタートしているように思えるのです。横山大観もそうなのですが、典型的なのは伝統的な権威である狩野派を粉本主義として批判して、そう言ったからには狩野派的ではないものを目指すことで自作を差別化していくというようなことです。有名な「朦朧体」という技法にしても、黒船である西欧文明の洋画に対抗しようとして油絵の西洋絵画ではできないこととして絵の具の滲みや暈しを多用して差異を強調してみせてオリジナリティがあるように見せる、というものではなかったか、と考えられてしまうのです。それは、現代のグローバルな競争が激しい経済社会において経営戦略を駆使して競合するライバルを出し抜こうとするサバイバル・ゲームを繰り返している企業のあり方とよく似ているのではないか、と思わせるほどです。これは、私がサラリーマンとして長く暮らしている偏見から言っていることなのかもしれません。 実際の作品と離れたところで戯言が長くなりました。それでは、個々の作品に触れながら印象を述べて行きたいと思います。なお、さきにも述べましたように、展示の章立ては新しい視点でなされているということで、つぎのように為されていました。 第1章 日本画家へ:「考え」を描く 第2章 「朦朧体」へ:空気や光線を描く 第3章 色彩研究へ:配色を組み立てる 第4章 「落葉」、「黒き猫」へ:遠近を描く、描かない では、作品を見て行きましょう。なお、いつものように、これからは画家に対しては菱田というラストネームに呼称を統一します。 第1章 日本画家へ:「考え」を描く

他方、菱田は、上述の語りの中で線描の重要さについても述べています。西洋絵画で表現された質感とか毒々しいほど鮮やかな色彩に対して、日本画の側は為す術もないように感じられた、それゆえに線描ということに自らの独自性を逃げるように見い出していったのが、菱田の語る線描の重要性ということなのではないかと思います。たしかに天女の髪の毛や眉の繊細な線や天女の被っている透明なヴェールの透き通るような線などを見ているとすごいと言わざるをえません。部分的には確かにそうなのですが、他方で天女や周囲の紫陽花の輪郭を形作っている線は無機的で単に書割の境界にしか見えません。つまり、表現的ではないのです。もし、かりに彩色が鮮明に色分けされて書割の区分がはっきりできるようであれば、これらの線の必要性はなくなってしまうのではないかと思えるほどです。同じ線でも髪の毛とか衣服の模様などのような線自体に意味づけがされていたり、線として存在しているものには、作品の中でもかなりの配慮がされていて、その線はなくてはならないものとなっているのです。これは菱田だけのことではなく、横山大観などでは必要性が感じられないどころではなく邪魔にしか見えないことになっていますが、私には近代日本画におしなべて感じられるものなのです。だから、(ここで少し脱線しますが)日本美術院グループが生み出したとされる「朦朧体」という線を使わない手法は、実のところ線が邪魔であることを当事者たちは自覚していたのではないか、などという妄想をしてしまうのです。閑話休題。

むしろ天女という想像上の存在でリアルな肉体を供えた存在ではない題材が、結果として、この作品の無機的なテイストとうまく適っていると思えます。これとよく似た印象を受けたのが、昨年のプーシキン美術館展で展示されていたアングルのマリア像です。中世のイコンをなぞったような型にハマッた様式的な描き方を敢えて試みで、マリアの精神的な存在であることを強調し、そこに天使や精霊のような神秘的なイメージを表現していました。

第2章 「朦朧体」へ:空気や光線を描く 菱田は東京美術学校を卒業したのち嘱託教員となって学校に残りますが、岡倉天心が退職するのに伴い日本美術院の創立に参加したといいます。その時期に、岡倉の発言が発端となって、横山や菱田らの画家たちが競うように試みたのが朦朧体という手法というのが、歴史で習ったことです。ここでは、その時期の作品を中心とした展示がなされていました。

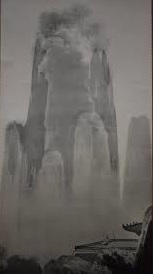

「武蔵野」(左図)という作品は、「寒月」のようなモノクロームではなく彩色が施されていますが、構成とか内容は良く似た作品です。前景のすすきと後景の遠く富士山をのぞむ草原のひろがりのあいだにアクセントとして鳥を配しているという点です。風景画は西洋絵画では風景そのものだけを取り出して描くというのは歴史画や宗教画に比べて歴史の浅いもので、それほど確立していなかったのに対して、日本画では花鳥画の確固たる伝統があって、その伝統の上で途上にあって体系が固まっていなかった西洋画の風景画の技法をつまみ食いするように利用しても、日本画の画面に置くことができたのでしょう。人物画であれば、前回に少し見た「拈華微笑」のような、およそ無残としかいえないほどみっともない結果に陥ることはありませんでした。それは、ちょっと脱線しますが、西田幾多郎が言っていたように日本語という言語が、英語のような西洋言語のような主語ではなく述語が中心に出来上がっているからと言えるかもしれません。つまり、この「武蔵野」の画面で言えば、ススキが見える。鳥が見える。富士山が見える。…というように…が見える。と列記できて、見えるのはそこに描かれているものです。ところが、これを英語のように言い直すと私がススキを見る。というように見る主体である私がないと成り立たないのです。つまり、画面にあるものは見えたものではなくて見る主体が必要になるので、画面に見えるものがあるのではなくて、私がこの画面を見たということになります。もっというと、私が画面をこのように見たということは、画面は私の見る視点によって構成されるということになります。これは、世界は神様が意図をもって創ったということに通じることになるものです。だからこそ、西洋絵画では画面の空間構成ということが重視されるのです。画面というのは一つの世界であり、そこには意図があってつくられたものであるという前提があるわけです。ところが述語を重視して、これがある、あれ 「秋景」(右図)という作品は翌年に描かれたものらしく、画面の上半分は“朦朧”としています。この少し前に制作された橋本雅邦の「白雲紅樹」(左図)とモチーフや構図がよく似ているので、菱田の「秋景」の“朦朧”としているところがよく分かると思います。いわゆる“朦朧体”については一般的に さて、作品に戻りましょう。このようなことを考えながら「秋景」と「白雲紅樹」を比べてみましょう。滝の位置が左右逆ですが、秋の紅葉のなかで画面の横に滝を配して、岩石と水流と紅葉を対照させて際立たせているという趣向で両者は似たところがあります。しかし、全体として「秋景」の印象は画面が完結しているというのか、その中で濃密な印象があります。これに対して、「白雲紅樹」はもっと開かれた感じと言いますか、サラっと淡白な印象があります。言い過ぎかもしれませんが「秋景」には実際に岩がせり出して深く切り込んだ谷の薄暗い中で岸壁のゴツゴツした感触を目の当たりにしながら滝の流れ落ちる爆音が聞こえてきそうな画面になっています。その下半分は西洋絵画のように隅々まで彩色されて描きこまれています。実際に、私は展覧会場で、この作品を見て、菱田の描写力に感心してしまった、しばらく見入っていました。この展覧会では重要文化財に指定された菱田の代表作と言われる作品も展示されていましたが、そんな作品よりも、このような作品の方が菱田の描写力の凄さが実感できると思います。でも、これだけの描写ができて、西洋絵画の手法を取り入れることができたのに、なぜ菱田は日本画にとどまり続けたのでしょうか。この「秋景」のようなリアルに接近した 「菊慈童」(右図)という作品です。この作品をみると、菱田の、あるいは“朦朧体”の限界がはっきりと表われています。画面の中心であるべき菊慈童が風景の中に埋もれてしまいそうなのです。そして、全体の風景画リアルに描かれている中で、中心の人物である菊慈童だけがリアルでないのです。今まで述べてきたことによれば朦朧体というのはものごとを“見たまま”ではなく“リアル”に描くための手法として考えてもいいのではということでしたが、そもそもこの作品では人物は“リアル”に描こうという意図は最初からなかったとしか見えません。立体的な厚みとか重量感をもった立体とし ここで、「菊慈童」という作品に対して視線を変えてみることにします。この菊慈童というのは、中国の古代の時代に罪を犯した周王(穆王)の侍童が、幽谷山奥の地に流され、孤独の中で四季の山川草木に身を委ね、風月水土を暦として過ごす慈童。その慈童が野の菊露を飲みつつ、永遠の若さを保ったという故事に基づくものだそうです。そうであれば、画面全体に秋色が広がる中央のやや下に立つ菊慈童があまりに小さく描かれるのは、リアリズムというよりは、たった一人で深山幽谷に暮らす孤独感をシンボリックに表現するためのものだった、という見方もあると思います。仮に、菊慈童を大きく描いて、背景を消し去ってしまったとしたら、人物の表情に寂しげな思いを表わすことはできるでしょうが、その置かれている尋常ならざる状況まで表現するには至らないでしょう。菱田は、そこで紅葉が広がる風景の中で、独りポツンとその風景と一体化するように立つ姿を描いた。そして、物語を表わすのと、菊慈童のシンボリックな姿を際立たせるために、微細な部分を描き込んだ。例えば、小川のところどころに咲く菊、慈童の頭の飾りの菊、その手に持つ手折った菊、そして着物の模様の菊と、それらすべてが菊慈童を際立たせための演出としての効果をあげているのです。これは、前回の「水鏡」のところで若干触れたラファエル前派の手法とも相通じるところがあるということもできます。菱田は、この後、風景の広がりに対して人間や動物を対比的に置いて、風景の広がりと手前の人間なり動物なりとの二項対立の構成を用いることが多くなります。同じ会場で展示されていた「高士望岳(荘重)」(左上図)などもそうです。これらを見ると、苦し紛れに見えなくもないのですが、日本画の平面的な画面世界の中で、それとは異質な立体的な奥行きを対立させずに画面の中に落ち着かせようとする一つの解決策を見い出していく糸口を見つけようとしていたのが分かります。

人物画としては、「霊昭女(端妍)」(右図)という作品。中国、唐の時代に隠者の娘であった霊昭女は、自らも禅を修め、竹籠を編んで売り、父母に孝養を尽くしたとされ、古くより禅宗の画題として用いられ、図像としては少女が竹籠を下げた礼拝像風に描かれることが多いものだそうです。ここでは、背景を一切省き、霊昭女のみを対象とした画面構成とされており、崇高な印象を感じさせ、画風は没線主彩によるものであるが、霞をもちいて空間を造成してゆく方向ではなく、澄んだ色彩を用いた主彩画的なものとなっていると解説されていました。背景と人物との関係とか、暈しを多用してところとか「王昭君」と似ているところが多い作品です。ただ、こちらの「霊昭女(端妍)」の人物は比較的外形の輪郭をはっきりさせている分だけ、はっきりとした感じで、暈しによっつ付けられた陰影が人物に立体感を感じさせるようになっている、これはあくまで「王昭君」との比較による相対的なものですけれど。表情は、前回見た「水鏡」に比べて、むしろ無表情になった印象です。この作品に表情を読み取れない私のセンスが鈍いのかもしれません。菱田に限らず、近代以降の日本画は人物表現が一種の癌のように大きなネックとなっていて、西洋絵画に対抗するにしても人格をもった自律した個人として存在感をもった人物というのはうまく描けていない、少なくとも私は成功作というのを見たことがありません。菱田の場合も、決して成功したとは言える作品がありません。人物を描いても、風景の一部のパーツとして扱うというのが、菱田の場合は妥協的な解決策だったのではないかと思います。そうであるにしても、愚直なまでに挑戦していく姿勢には、頭の下がる思いがします。

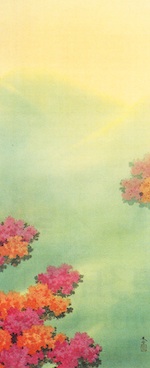

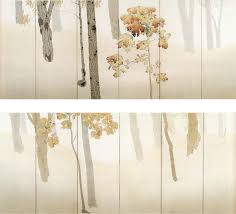

第3章 色彩研究へ:配色を組み立てる 菱田は横山大観らと1903年から数年間、インドや欧米に外遊に行ったそうです。そこでの経験を契機に色彩研究に向かっていくといように解説されていました。そのことについて、作品を見ていく前に少し考えてみたいと思います。それまでの日本の画家は海外に出かけるということを考えていなかったと思います。鎖国の世の中でしたから、当たり前のことで、伝統的な絵画は中国絵画や長崎から漏れ伝わってくる洋画を大名のような上流階級の一部の好事家が珍重していた程度だったのではないかと思います。だから、画家たちは海外ということが視野の中にはなかったこと思います。それが、明治維新になって、逆に文明開化になってしまった。そこで、西洋の文物が堰を切ったように一気に入り込んでくる。その中には西洋絵画もあったのだろうと思います。そのなかで、絵画に関して危機感を強く抱いた一部の人々がいた。何か、幕末期の志士たちに重なって見 それはまた、明治維新が西洋列強に追いつけ追い越せを合言葉に富国強兵に努めた挙句が太平洋戦争だったように、一種の自己否定から始まるということは危うさを秘めていたのではないかと思います。菱田の作品を、これまで見てきた印象も、こういうものを、このように描きたいというといろからスタートしたのではなくて、お手本にしていたようなものではダメと否定するところから、これではないものという追求の仕方をしているように見えました。その際に、伝統的な日本の絵画ではない、西洋の絵画というのは「隣の芝生は良く見える」ようなものとして、一種のエキゾティックな魅力あるものに映った。伝統的な絵画に対して危機感を抱かせるものでありながら、それだけにです。しかし、西洋絵画は確固としで表現や技法が体系付けられシステム化されているので、その一部をいいとこ取りしようとすると、結局は逆に堅固な体系に組み込まれて、「ミイラ取りがミイラになってしまう」それだってあると思います。そのような危うい綱渡りのなかで、一つの試みとしてあったのが「朦朧体」ではなかったか。それは、日本画の「描く」という発想から「塗る」という発想のへの転換を内に含むものであった。「描く」のが線であれば、「塗る」のは色 「夕の森」という作品があります。実は同じタイトル、同じ題材の作品が2作品あって、その両方が展示されていました。ひとつは1904年という外遊中に制作されたもので、もうひとつは1906年(左上図)という帰国して色彩研究の中で制作されたものです。この2作品を比べながら見ていくと、菱田の色彩研究ということの一端が分かるのではないかと思います。まず、1904年(右図)の作品は、色彩が抑制されて水墨画のようです。これは外遊という長期間出かけるさいに絵の具や道具を持ち歩くには制限があったため、また、外遊先で盛んに作品制作をしたために、ふんだんに絵の具を使うことができなかったためもあったでしょう。水墨画のように濃淡の陰影を朦朧体の手法で、夕日にぼんやりとかすむ森林を背景に、鳥の群れ飛ぶさまを墨で一羽一羽をくっきりと強調するように描き、対照を際立たせています。ここでは、色彩よりも濃淡が重視されています。これに対して、1906年の作品は、全体が茶色の色調になって、薄暗くなってくる中で夕日の光線と、その夕日を浴びて映える木々を色で表わしています。その木々の一本一本が場所により夕日の当たり方が異なってくるのをそれぞれに茶色のグラデーションで描き分け、しかも影となる部分には鮮やかな青色が用いられています。この青色は写実的なものというよりは、基調となっている茶色との対照効果をうまく生じさせるために意図的に使われたものである

第4章 「落葉」、「黒き猫」へ:遠近を描く、描かない 菱田は病に仆れ、療養生活を余儀なくされます。その後、病に小康を得たことから制作を再開します。その際に、菱田は色彩研究に替わる新たな課題として距離を掲げ、自宅周辺に広がる雑木林をモチーフに追求し始めたといいます。展示の説明では、菱田自身の言葉が引用されていました。“それにつけても速やかに改善すべきは従来ゴッチャにされて居た距離ということで、これは日本画も洋画も同様大いに考えねばなるまい。自分もこれまで始終このことは注意していたつもりだが、この大切な法則がややもすると絵の面白味ということと矛盾衝突するところから、ついそれの犠牲となってしまう「落葉」にもそうした場面が多かった、決して頭からこの法則を無視したわけではなかったのであるが”(引用は不正確)この引用に対して、菱田は“距離”と“絵の面白味”を相反する要素としてとらえていたと解説されていました。菱田の言う“距離”とは奥行きのことであり、絵の面白味”とは平面性とか装飾性を指すと言われているようです。それは“距離とはすなわち写実のことであり、春草は、画面の中の距離感が却って絵の面白味を損ねることがあると考え、画趣(面白味)を出すために距離感つまり、奥行きを犠牲にした。「落葉」は、遠近法的な写実空間を描くことを超克しようとして誕生した、装飾的絵画空間への知的挑戦であった。”という考え方や“距離の法則という空間の奥行きを表わすことと、絵の面白味という絵画としての構成や装飾的な効果ということの間の矛盾をいかに調和させるかということが、「落葉」の連作において大きな課題として追究されていった”という解釈があるといいます。つまりは、奥行きを感じさせる立体感と平面的な装飾性という、ふたつの相反する方向の板ばさみにあって、いろいろ試してみたということでしょうか。このような議論があるということを踏まえながら、作品を見て行きたいと思います。

それぞれに見て行きましょう。上述の視点を下げで木々の根元を描くようになったということは、林のどの部分を切り取って描くかというフレーミングに他なりません。永青本において根元に視点を下げているのは木々の上方を、しかも極端なほど断ち切ってしまっているからに他なりません。これは「断ち落とし」と言われるものだそうです。この結果、画面は木々の根元を映すようになり、視点が下がった結果地平線が画面の上のほうよりさらに上になって、画面に入ってこなくなりました。これにより画面は林の地面を一面に映すようになります。自然と、それを見る視点は地面を見下ろすような俯瞰的なものなります。いわば俯瞰構図です。このような「断ち落とし」によって俯瞰的な構図を獲得したわけですが、しかし、縦の方向に視線を伸ばすことはなくなり、地平線が画面に入ってくることはなくなり、画面に空の部分はまったく描かれることはなくなり、画面は平面的なものとなりがちです。“平面的、装飾的構成を好む従来の伝統的日本画は、むろん、この俯瞰構図をしばしば利用している。「落葉」の場合は、やや高いところから斜め前方を見下ろすという視点になっているが、それをいっそう徹底させれば、真上から下を見下ろすという構図になる。こうなれば、画面は完全に地面と平行になり、平面化が完成するわけである。例えば、光琳の有名な「八ツ橋図屏風」(右下図)において、かきつばたの花は真横から見たように描いてあるが、かきつばたの咲いている池に架けられた八ツ橋は、完全に真上から見下されたものとなっている。”と解説されていましたが、光琳ほど装飾的に図案化されておらず、写実的な性格を残してある「落葉」では、地面を画面前面にしてしまうと、前に見た「秋木立」のように、俯瞰にさせるための地面というだけでなく、物質的な地面として見られることなり、地面が奥に行くにしたがってせり上がってくる斜面にいるようなものになってしまいます。それでは、画面の広がりは抑えられてしまいます。

地面そのものを描けば物質としての地面が意識させられて画面の広がりを抑えてしまう。しかし、そこに地面があることが分からなければ、そもそも俯瞰という視点が成立しない。そこで、地面そのものを描くことなしに、そこに地面があることを観る者に分からせる。それは、地面ですよというのが約束事として既成事実にしてしまっているのが、さきほど解説で触れていた「八ツ橋図屏風」です。しかし、「落葉」では写実的な性格を残しているため、そのように開き直ることはできません。そこで工夫されたのは、落ち葉の存在です。そうです。落ち葉が落ちて、散らばったり積もったりしているのは、そこに地面があるからで、落ち葉があることで観る者はそこに地面があることを想像できるのです。「落葉」では、木の根元を中心に、散り敷かれたように落ち葉が描かれて、それらが集合するようになって、それが平面になっているのです。さらに個々の落ち葉は、輪郭線の有無、葉脈の有無、色彩の濃淡の差などで細かく描き分けられ、全体の中では画面下部の落ち葉が濃く、上部にいくにつれて薄くなっていくグラデーションが付けられています。菱田の芸が細かいと感心させられます。この描き分けとグラデーションが平面の広がりを想像させ、描かれていない地面を見ることになるのです。それとセットになって木の根元の存在が地面を想像させます。木の根元には落ち葉があつまり平面を形成し、それが広がれば地面です。さらに、それは自然と観る者の視線が集まるようになっています。したがって、見る者は木の根元から根元へと視線を移動していくことによって、地面という広がりを認識するように導かれます。 このように、観る者はややなだらかに傾斜しながら水平方向に広がる地面を認識することができるのです。その地面は、落ち葉が乗り、木が根付いた、それ以上視線が奥へ貫入しない抵抗面となっています(このように抵抗面として近くされなければ、虚空に樹木が浮いたようになってしまいます)。しかし、画面には地面は描かれてはいません。あるのは、画面全体に広がる白い無地です。この場合、無地である地は、言わばスクリーンのようで、観る者はそのスクリーンに地面を投射すると言えます。このようにして、観る者は画面全体に、水平に広がる空間を認識することになるのです。 「文展本」の「落葉」は屏風という横広の媒体に描かれたことにより、水平方向の空間が広がっていく画面効果を最大限に活かすことになりました。一方で、単に広がりがあるだけでは、観る者にとって掴みどころのないものに陥ってしまうおそれもあります。永遠などと口では簡単にいいますが、限りある我々には、無限などと言われても茫洋とし他ものになってしまいます。無限の宇宙空間などといいますが、夜空に広がる星空を我々は、そのままに見るというよりも星座という秩序を便宜的にねつ造して、勝手な意味づけをして解釈をしようとします。「落葉」の広がりは、それだけでは観る者には茫洋としたものになってしまいます。そこで、焦点としての機能を担っているのが、一双の屏風のそれぞれの左手に描かれた手前に位置している若木です。一本は紅葉の盛りで、大きな葉がおちようとしています。またもう一本は針葉樹の常緑の青々とした佇まいです。菱田は風景画において、単に風景を描くだけでなく、風景の前景に人間や動物を配置して、小さな存在である人間や動物との対比で背後の風景の広がりを強調するように表現してきました。この「落葉」での2本の若木は、菱田の風景画でよく用いられた前景の小さな存在に相当するものになっていると思います。この若木があることによって、観る者は、若木との対比によって林の空間の広がりを見渡すことができることになります。いわば、この若木は空間の広がりを、ここを中心にして見るための始点になっているのです。西洋絵画の場合、空間の奥行を遠近法で表現しますが、遠近法の構成には必ず消失点が存在します。その消失点は空間を鳥瞰するための視点になっていて、観る者は、その視点に同質することによって画面の立体性を認識することになります。「落葉」では、若木が、この消失点の機能を果たしていると言えます。 そしてさらに、「落葉」の画面の空間表現は俯瞰の構図といういわば上から地面を見下ろす描き方によるものでした。しかし、そこで描かれている木々は上から見下ろしたような描かれ方ではなく、横からみた姿になっています。つまり、「落葉」の画面は、上から見たのと、横から見た姿が同居していることになります。複数の視点からの姿が一緒になっているわけです。これは「八ツ橋屏風」のような図案のようなものであれば気になりませんが、「落葉」は写実的な性格を強く残しています。そこで、視線の混乱が観る者に起こらないで、自然に観ているのは、2本の若木の存在によると思われます。観る者は、この若木に焦点を当てることによって、視線の混乱を回避していると言えます。つまりは、2本の若木が画面のおける空間の広がりの出発点であり、画面に統一感を与えると同時に、見る者が画面に入り込んでいくための足掛かりにもなっているのです。

ただ、私には「未完本」には捨て難い魅力があると思います。それは未完ゆえのことかもしれませんが、敢えて言えば、全体に霧がかかったような薄ぼんやりした景色のなかで木だけが目に入ってくるという幻想的な風景です。その中で、手前の紅葉した若木が非現実のような鮮やかさで迫ってくると、他のバージョンには感じられない毒々しさのようなものを漂わせています。それは、耽美的なあやうさに近い感覚です。それは、後年の「黒き猫」(右上図)の6曲1双の屏風にも通じているように私には思えます。

このような二項対立の中で回答を模索していくという姿勢の中から菱田の作品の大胆さやダイナミックで生き生きとした活力が生まれたのではないかと思います。もし、この二項対立に回答が与えられたときには、菱田の芸術は完成したかもしれませんが、二項対立そのものの意味がなくなってしまい、作品の生き生きとしたところは、おそらく失われてしまうに違いありません。したがって、菱田の芸術は完成に向けて試行錯誤を続けられるものの、けっして完成しないという矛盾を抱えたものだったといえるかもしれません。だからこそ、菱田の試行錯誤に方法的な一貫性に貫かれているというよりは、時期的にあることに集中して取り組むと、次の時期には別のあることに集中するが、そこに明確な必然性が感じられず、菱田自身の気が変わったとしか思えないようなところは、そのような彼自身の芸術に内包する矛盾を自覚していたことによるのかもしれません。菱田は志半ばで病に倒れ、画業は中途で途絶えてしまいますが、もともとは決して完成には至らない、成熟とは相容れない芸術だったのではないかと思います。その意味で、彼が長生きをしたとしても、同じように言われたのではないかと思います。 |