|

�@�Q�O�P�R�N�X���P�Q���i�j�@���������ߑ���p�� �@�Q�O�P�R�N�X���P�Q���i�j�@���������ߑ���p���s�S�ŃZ�~�i�[�������āA���̋��Ԃɋ}���ōs���Ă��܂����B���̂Ƃ���A������M���̑���m�����̂Ɠ��{��̔��p�W�ɑ������܂ɍs���Ă��܂��B�{���́A���{��ɑa�����ߐϋɓI�ɏo�����悤�͎v��Ȃ����p�W����ł��B�������A������A�悭�m��Ȃ���ƂŁA�������s�S�ł���ʂ̕ւ����܂�ǂ��Ȃ��ߑ���p�قɂ킴�킴�s���Č���A�Ƃ����͎̂����ł��s�v�c�ȋC�����܂��B���̂Ƃ���A�d�����ŕω�����������i�����Ɋ��ɓK���ł��Ȃ��ł��܂����j�A�̒����ꎞ��������A�����g�̕ω��𑣂��悤�Ȃ��Ƃ����������߂�������Ȃ����A�n����d�˂����Ƃɂ��i����Ƃ��ă}�����Ȃ����j�Ⴂ���ɂ͌����������Ȃ��������̂ɐe���߂�悤�ɂȂ�����������Ȃ��i�Ⴂ����͑匙���������Е������͑�D���ɂȂ����j���A�ȂǂƗ��R�͂�����ł��f�b�`�������܂��B�܂��A���ړI�ȗ��R�Ƃ��ẮA������܂��܂݂��u�J����W�v�ɕ��ׂ��Ă����u�c�����܂�ɂ�����ŁA����Ղ�Ղ����̂ŁA�����邱�ƈȑO�ň��R�Ƃ����܂܂��������o���i�Ⴆ�A���̖ڂ̑O�Ńu�����N�X�a��̉p��𑁌��Ō��������Ă��A�ʂ����Ď��ɑ��Č��t���������Ă��邩�����炸�A��R�Ƃ��Ă���悤�ȏ�ԁj�ɂ��A�Ƃ������Ƃɂ��Ă����܂��傤�B���̌�Ɍ���������M�ɂ��Ă�����m���ɂ��Ă��A����͊G��Ȃ̂��Ǝ����Ɍ����������Ȃ���A�G��ł���؋���T���݂��Ȃ���悤�₭���邱�Ƃ��ł����A�Ƃ����L��l�ł����B���ɑ�R�̘V��j�����l�ߊ|����悤�ɗ��Ă��܂������A���̒��ŁA����ȂɌ˘f���Ă���͎̂������Ȃ̂��낤���Ɓi����͂���ŁA�����ł��邱�Ƃ��A����̂ł����j�A�₵���v����������܂����B���������A���j�̋��ȏ��Ō������{��ɖ��͂����������Ƃ͂Ȃ�������������Ȃ��ȂǂƎv���n�߁A�����������̂ւ̉�H���Ȃ��̂��A���͓��{�l�Ȃ̂ɁA�Ƃ���̕�����Ȃ����S�Ɋׂ�����A�Ƃ܂��A���G�Ȏ�������čs���Č����Ƃ����킯�ł��B �s�ł���قǂł͂���܂��A�ٓ��͔�r�I����ł��܂����B������M�W�̂Ƃ��������ł������A�N�z�̊ӏҁi�Ƃ��ɒj���j�������A����w���Ȃ̂��Ⴂ�l���ӊO�Ƃ��āA���̂悤�Ȓ��N�����Ȃ��Ƃ����ӏ҂̔N��ɕ肪����悤�ł��B �ŁA�|���̍�i�̈�ۂł����A���ꂪ����ꂽ�̂ł��B��a���Ȃ��B�s�v�c�Ȃ��ƂɁB�ȂA�s���Ȍ������ł����A�܂��ǂ��ł��傤�B�����Ǝ����œ��ꗿ���x�����Ă�����c�B�|������Ƃ͗��Q�W�͉��ɂ��Ȃ����c�B��k�͂��Ă����āA������M�����m���̍�i�ɔ�ׂ�ƁA�T�}�ɂȂ��Ă���A�Ƃ����̂������Ȉ�ۂł��B�ǂ����ĂƁA������Ɛ�������͓̂���̂ł��B�G�Ƃ��Č��邱�Ƃ��ł���̂́B����́A�i�q�����{�̉w�̃z�[���̔��Ԃ̂��点�̃`���^�����������y�ł͂Ȃ����R�̐���������̂Ɠ����ł��B�ЂƂA�����I�ȗ��R�ł����A�����̎��̂悤�ȋ��Ԃ̏��̊Ԃɏ����Ă�������̍�ɂ��Ĉ��ł邽�߂̃c�[���Ƃ����悤�Ȋ����͂Ȃ��āA���ꎩ�̂��u����I�v�Ƃł������悤�ɑ��݂����͂Ɏ咣���Ă���A�ɒ[�Ȍ������ł����A�����̍�i�������i�Ƃ��ĉ揤�ł͂Ȃ��ČÕ����Ɉ�������̂Ȃ�A�|���͉揤�������Ƃ����Ⴂ�ł��傤���B�����ɂȂ��Ă��邩����܂��B�����ƒ��ړI�ɂ����ƁA�����̍�i�ɂ͉���{�Ő�������Ă���悤�Ȏʎ��Ƃ��ߑ㐫�Ƃ����������Ƃ͂����������Ȃ������̂ɑ��āA�|���̍�i�͎��R�Ƃ��������v�f��������ꂽ�Ƃ������Ƃł��B���̕ӂ�̂��ƍl���Ȃ���A��̓I�ɍ�i�����Ă��������Ǝv���܂��B�W���͎��̂悤�ȏ͗��Ăōs���Ă��܂����B ��P�́@��ƂƂ��Ă̏o�� ��Q�́@���s���琢�E�� ��R�́@�V���Ȃ鎎�݂̎��� ��S�́@�V�V�n�����Ƃ߂� �@���̂ق��A���W�W���Ƃ��� �@�@���p���F�̎d�� �@�@�� �ƂȂ��Ă��܂����B���̂�����P�͂͏K����̂���{�̖͎ʂ�X�P�b�`�Œ|���̂������������l�ɂ͂����̂ł��傤���A����Ɋ��z�ł��Ȃ��̂Ŋ������A��R�͂̌㔼�����肩��|�����V���ɓ��������Ƃ̍�i�͎��ɂ͋}���ɂ܂�Ȃ��Ȃ�̂Łi�����A�����ŁA�Ȃ��܂Ȃ��Ȃ����Ǝv�����̗��R���l���Ă����ƁA�|���̍�i�̖��͂��t�Ǝ˂ł��邱�ƂɂȂ�Ǝv���̂ŁA�����͂��Ȃ��ŁA�܂�Ȃ��Ȃ����|���������������Ă��������Ǝv���܂��j�A�����͋삯���Ƃ������ƂŁA��Q�͂̂Ƃ���𒆐S�I�Ɍ��Ă������ƂɂȂ�Ǝv���܂��B ��Q�́@���s���琢�E��

����̂������ł́A�|�������̂悤�ɐ������Ă��܂����B�u���P�͐ϋɓI�ɑ��h�̕M�@����Ɏ���������ŁA��^���e�B�[�t�Ƃ��̕`�@���`���I�Ɍp�����邱�Ƃ�ے肵�A��d�̌Â��K����ł��j�낤�Ƃ��܂����B���̔w�i�ɂ́A�����R�R�N�i�P�X�O�O�N�j�̃p���������@�̂��߂ɓn��������܂����B���n�Ő��X�̔��p�ɐG��A�������悭�ώ@���邱�Ƃ̏d�v�������������̂ł����B�������A��݂����ɐ��m���p�̎�@�������ꂽ�̂ł͂Ȃ��Ƃ���ɐ��P�̎���̍L��������܂����B�]�˒����̋��s�ł��������~�R�h�̎����ώ@�A����ɑ����l��h�̌y�����E�ȕM�����ɂ���̕\���͖����ɂ͌`�������i�݁A��^���������e�B�[�t�Ƃ����`�����߂̕M�@�������c��܂����B���P�͎����ώ@�Ƃ������m���p�̎�@�����ƂɁA���m�ƌ�����ׂ���悤�Ȕ��p�ݏo�����Ƃ����C�T�ŁA�����`���G��̍��{�I���O������x���ߕԂ����Ƃ����̂ł��B�v  �O�̂��߂ɁA��̂������ł͐��P�Ɩ��O�̂ق��ʼn�Ƃ������Ă��܂����A���̏ꍇ�͒|���ƕc���i���X�g�l�[���j�Ŏ����Ă��܂��B����́A�P�ɑ��l���t�@�[�X�g�l�[���ŋC�y�ɌĂԏK���������Ȃ����߂ł��B�J���f�B���X�L�[�̂��Ƃ����V���[�Ƃ͌Ăт܂���B����Ɠ����ł��B �O�̂��߂ɁA��̂������ł͐��P�Ɩ��O�̂ق��ʼn�Ƃ������Ă��܂����A���̏ꍇ�͒|���ƕc���i���X�g�l�[���j�Ŏ����Ă��܂��B����́A�P�ɑ��l���t�@�[�X�g�l�[���ŋC�y�ɌĂԏK���������Ȃ����߂ł��B�J���f�B���X�L�[�̂��Ƃ����V���[�Ƃ͌Ăт܂���B����Ɠ����ł��B

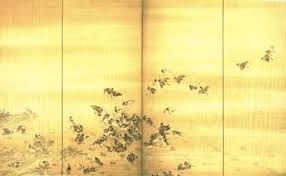

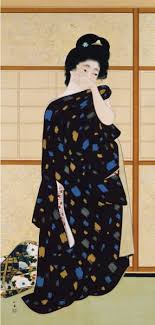

�Ⴆ�Ώ㑤�̂S�C�̌��̂����e�����ڂ���Ă��ނ��Ă���p�́A������ł���悤�ɂ������܂��B�����ɂ͕��a�ȐÂ�����\���Ă���悤�ɂ�������ƌ����܂��B����ɑ��ĉ����̊��c�ɗ�������m�ɏW�܂��đ����悤�ɂ��ڂꂽ�����ސ��̌Q��͂����ɂ����������ł��B���̂S��1�ǂ����E�ɕ��ׂĒu���ƁA���E�Ō����������悤�ɑ��������ƐÂ������ΏƓI�ɑΒu����A�e�����������ӂ�����Ă���̂��A���ꂩ�疰����o�܂��̂��A����Ƃ����̑��������ɂ��������ꂸ�����Ă���̂��A�l�X�ȕ�������N���Ă��܂��B�ׂ����Ƃ��������ƁA�l�X�Ȃ��Ƃ������܂����A����͑��̍�i�̂Ƃ���ł��K�X�G��Ă��������Ǝv���܂��B

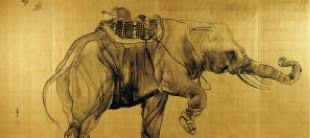

������A����ނ��W������Ă������q�i���C�I���j��`������i�Ɍ��邱�Ƃ��ł���ƌ����܂��B�����́A����܂łɗl�X�ȉ�Ƃ����q��`���Ă����킯�ł����A���ۂ̃��C�I�������ĕ`�����Ƃ������Ƃ͂Ȃ��A�n�����ē������Ő��������C�I�����X�P�b�`���Ė{���̃��C�I���̎p��`�����Ƃ����̂́A�����̐l�X�ɂƂ��ĐV�N�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�Q�l�Ƃ��Ď��i�����w�Վ��q�}�x�i����}�j�����Ă��炤�ƁA���ۂ̌Ղ�C�I���Ƃ͕ʂ̐������Ɍ����܂��B���̂悤�Ȏ��q�̉�����Ă����l�X�ɂƂ��āA�|���̎��q�}�͐V�N�ǂ��납�������ȂČ}����ꂽ�̂�������܂���B����̓W���ł́A�T��ނ̎��q�}���W������Ă��܂������A���̒������������ăj�[�Y�����������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

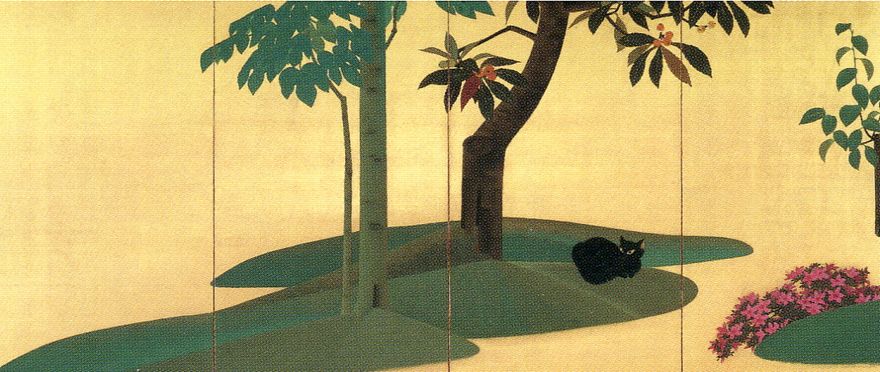

�w�厂�q�}�x�i�P�X�O�Q�N�j�i�����}�j�͂S�ȂP�o�Ő����`�ɋ߂���ʂʼn��߂��������āA���̂̌�던�̕�����傫����ނ������悤�ɏ��������Ȃ��瑫��̎w�͑O��̑��œ����傫���ɂ��ăf�t�H�������邱�Ƃɂ���āA���q�̐g�̂̑傫���ƁA�ǂ����ĉE�����ɕ��Ă��܂���ʂ̃o�����X�\�����l���Ă���悤�Ɍ����܂��B�傫�Ȋ�̕�����饂ɓ��̂��B��Ă��܂��|�[�Y�ŁA��������둫��L���Ă���p�ɂȂ��Ă��܂��B�E���̉�ʂ̑傫�ȕ������߂�饂̖т̂ӂ�ӂ킵���_�炩�����ڂ��������ł���킵�A����ȊO�̕����A�Ƃ��Ɋ�̕����͐��̗}�g��}���ăJ�b�`���`�����Ђ��āA�������A�e��h�蕪���Ă���B����ɂ��A饂��͂��߂Ƃ������q�̖тɕ���ꂽ�_�炩�ȑ̕\�Ƒ̑S�̂̑��݊���d�������Ď��܂��B

���������A�|���̓������l����ƁA���̂悤�Ȕނ̕��@�_�ɍł��K���Ă����͕̂��i��ł͂Ȃ��������A�ƍl���܂��B���́A���q�}�ɂ��Ă��A���i��Ƃ��āA���ꂪ�����������i��ł��邩�̂悤�Ɍ��邱�Ƃ��ł���Ǝv���̂ł��B���C�I���̍\���v�f���ЂƂЂƂ������āA��������`���ׂ��Ƃ������̑I�����A��Ƃ̐���őI�������p�[�c���\�����ĂЂƂ̂܂Ƃ܂�ɂ��āA���̋ؓ���ʂ������ʂ���i�ƂȂ�B���i�S����`�����Ƃ͂ł��܂���A���R�Ƃ����Ȃ�܂����A���q�ɑ��Ă����ꂾ���Ŋ����������̂Ƃ͌����ɁA������ׂ����E�ƌ��ĕ`���Ă���A�Ƃ����悤�Ɍ��邱�Ƃ͂ł���Ǝv���܂��B��ŐG��܂����A�|���̐l�������Ȃ��A�������Ƃ��Ă��ʔ����Ȃ��̂́A�����������@�_�̂䂦�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�`���i

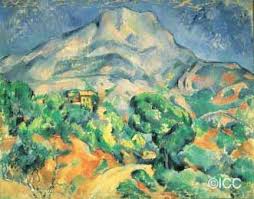

���̂悤�ɕ��i��`���ɂ́A���i�Ƃ����q�ϓI�ȑΏۂ��ڂ̑O�ɍ݂�Ƃ������Ƃ�F������A�Ƃ������݂̎������ɂ͓��R�̂��Ƃł����A���̂��Ƃ�O��ɂ��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��͂��ł��B���ꂪ�݂�Ƃ������Ƃ��O��Ă��Ȃ���A�݂邪�܂܂Ɏʂ����Ƃ����ʐ��Ƃ��ʎ��Ƃ������z�͏o�Ă��܂���B����́A�ߑ㐼���ł����A�f�J���g�ɂ���Ċm�����ꂽ��ςƋq�ς̓_�I�Ȑ��E�ςł��B�����ƈႤ���̂����݂��Ă���ƔF�߂邩��ώ@�Ƃ������z���o�Ă���킯�ŁA���̊ώ@�������ʂ𐳊m�Ɏʂ����Ƃ��Ďʎ��Ƃ������Ƃ����܂�Ă���킯�ł��B�������A�Ⴆ ���܂ŏq�ׂĂ����̂́A�����̕��i���ނɂ������̂Ȃ̂Ŕ����ɕ������邩������܂���B����ŁA�ߑ�ȍ~�̓��{��ł����グ���邱�Ƃ̑����x�m�R���ނƂ�����i�����Ă��������Ǝv���܂��B�P�W�X�R�N���w�x�m�x�i�E�}�j�Ƃ�����i�����Ă݂܂��傤�B�|���̏����̍�i�ł����A���R��ς̐؎�ɂ��Ȃ�����i�w�x�Ԕ��āx�i���}�j�Ɣ�ׂĂ݂�ƁA�|���̓������悭����܂��B���R�̐��n���������ȍ�i�Ɣ�ׂ�ƍI�ق̍��͂��邩������܂��A��Ԃ̈Ⴂ�Ɗ�������̂́A���R�̕x�m�͐������ꂽ���ŃX�b�L���ƏG��ɕ`����Ă���̂ɑ��Ē|���̕x�m�̓S�c�S�c���������ŁA���͏d�Ȃ�A�֊s���X�b�L�����Ȃ������̈�ۂ��Ƃ������Ƃł��B���R�̕`���x�m�́A��ʓI�ȓ��{�l���C���[�W����X�e���I�^�C�v�ɍ��v����A�Ƃ��������A�ނ̈�A�̍�i���x�m�̃C���[�W��蒅������������ʂ������̂�������܂��A���w�ΎR�̃X�b�L���Ƃ����G��Ȏp�ŁA���̎p�̔�������\�킵�Ă��܂��B�������A���̂悤�ȓ��{��̑f�{�̂Ȃ����̂�����ƁA�K���̕ǂɕ`���ꂽ�x�m�R�Ƃ���Ȃ��Ƃ��������ŁA���R��������x�m�̏ے��I�Ȃ��������Ƃ�������Ă��܂��āA�x�m�R�^�Ƃ����R�̌`�ۂ�`���Ă���悤�ŁA���ۂ̎R�̑��݊��͂��܂芴�����Ȃ��Ƃ����̂������Ȉ�ۂł��B

���̌�̎����ȍ~�A�|���̍�i�͋}���ɖ��͂������Ă����܂��B���܂�A�܂�Ȃ���A������̂��C�����������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ��Ɋ��z�������C���N��Ȃ��̂ŁA���ꂪ�|�����P�W�̊��z�ł��B�Ȃ��A�d�v�������Ɏw�肳�ꂽ�L���ȁw���L�x�͓W���ւ��̊W�Ō��邱�Ƃ��ł��܂���ł����B |