�Q�O�P�T�N�P�O���Q�Q���i�j�O�H�ꍆ�ٔ��p��

�s�S�̑�蒬���ӂɏI���p���������āA���낤�����������B���̂�肭��̂Ȃ��ŁA�|�b�J���Ƃ܂Ƃ܂������Ԃ��Ă��܂������A��Ђɖ߂��ďo�����ɂ͒��r���[�Ȏ��ԂŁA�߂��ɂ������̂ŁA���Ԓׂ������˂Ċ���Č��邱�Ƃɂ����B�����̒��ԂŁA�������W����̉���Ƃ��Ă͎n�܂�������ł���̂ɁA���Ȃ�q�ώ҂����������B���̔��p�قň�۔h��l�T���X�̖����W������W����̂悤�ȕ��͋C�Ƃ����悢���낤���B�q�ώ҂̔N��w�͍��߂Ȃ̂ŁA���邳���Ƃ����̂ł͂Ȃ��������A���������Ă������Ɗӏ܂ł�����ł͂Ȃ������B����́A�����ƍ��G���邩������Ȃ��B

�s�S�̑�蒬���ӂɏI���p���������āA���낤�����������B���̂�肭��̂Ȃ��ŁA�|�b�J���Ƃ܂Ƃ܂������Ԃ��Ă��܂������A��Ђɖ߂��ďo�����ɂ͒��r���[�Ȏ��ԂŁA�߂��ɂ������̂ŁA���Ԓׂ������˂Ċ���Č��邱�Ƃɂ����B�����̒��ԂŁA�������W����̉���Ƃ��Ă͎n�܂�������ł���̂ɁA���Ȃ�q�ώ҂����������B���̔��p�قň�۔h��l�T���X�̖����W������W����̂悤�ȕ��͋C�Ƃ����悢���낤���B�q�ώ҂̔N��w�͍��߂Ȃ̂ŁA���邳���Ƃ����̂ł͂Ȃ��������A���������Ă������Ɗӏ܂ł�����ł͂Ȃ������B����́A�����ƍ��G���邩������Ȃ��B

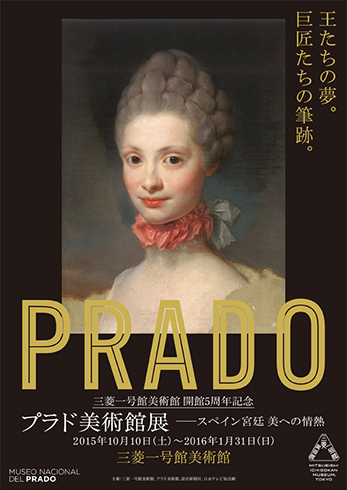

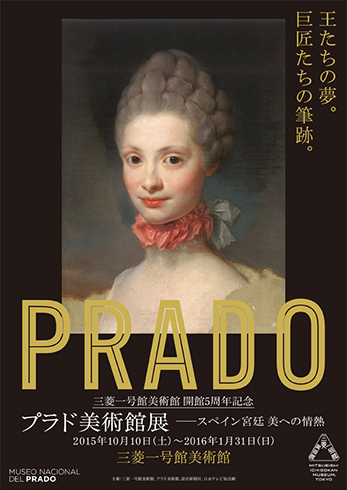

���̓W����́A�X�y�C���̃v���h���p�ق̖c��ȃR���N�V�����̈ꕔ���s�b�N�A�b�v���Ď����Ă������̂Ȃ̂ŁA�S�̂Ƃ��Ăǂ��Ȃ̂��A�Ƃ��������A�W�����ꂽ���ŋC�ɂȂ��i�����グ�āA�X�Ɋ��z���q�ׂ�̂��K���Ǝv���܂��B�������A��i�̈ꕔ���ǂ̂悤�ɂ��ăs�b�N�A�b�v���Ă����̂��́A���ƂȂ��C�ɂȂ�̂ŁA�����͂Ȃ�܂�����Î҂̈���ł���A�v���h���p�ق̊W�҂̈��A�����p���Ă݂܂��B

�g�v���h���p�ق͊ԈႢ�Ȃ��A���[���b�p���p�j�ɂ������͂̂ЂƂł��B���̂��ю��ǂ��́A�L���͏��𗬂�邠�ӂ�����̏����i�Q����ł������ȍ�i�ɒ��ڂ��A�S�[���h�n���^�[�̂��Ƃ����̈̑傳�A�Ǝ��������������܂����B�������ďW�߂�ꂽ�̂́A�ݕӂɍT���߂Ȏp���������i����ł�����A�������͂�������ƁA���Ӑ[���ӏ܂���K�v������܂��B�u�v���h���p�ٓW���X�y�C���{��@���ւ̏�M�v�̓v���h���p�ق̎����i�̍������Ɨ��j�I�A�C�f���e�B�e�B�̗v��Ƃ����܂��B�����ȃT�C�Y�Ƃ������ʍ����������P�O�O�_�ȏ�̊G����W�߂��{�W����́A�P�T���I����P�X���I�̏I���܂ł̐��m���p�Ɍ����A��ނȂ��c�A�[���Ă������܂��B

�{�W����Ŏ������́A���ۂɃv���h���p�قɍs�������̂悤�ɁA���l�T���X���̌|�p�Ƃɂ���Ă�݂��������Ñ�̌ÓT�l���Əo��A�܂��o���b�N�ɂ����鎩�R�ƒ����R�I�Ȃ��̂��A�����ɉ��Y���قǑ�_�ɉ��߂���X�������邱�Ƃ��ł��܂��B�ߑ�|�p�̂�����l���́A�|�p�Ƃ̎�ςƓ��ʐ��������荇���r���ł��ɍ����荇���A�₪�Č���̓�����ɓ��B���āA��X�̎���̒f�ГI�Ȃ��̂̑������̂Ȃ��ɗn���Ă����̂ł��B����͂܂��A�{�X�A�e�B�c�B�A�[�m�A�G���E�O���R�A���[�x���X�A�x���X�P�X�A�S���A�t�H���g�D�[�j�Ƃ������v���h���p�ق̈̑�Ȃ�|�p�Ƃ����̏��̋Z�Ɋւ��镨��ł�����܂��B�����ł́A��Ɏ���Č��邽�߂ɍ��ꂽ���̂悤�ȏ��i�Ȃ�ł͂̓Ɠ��̎��_����A����狐���̋Z���ӏ܂��邱�ƂɂȂ�܂��B

���̂Ȃ��ɗ��َ҂́A��i�̈˗��҂����I�Ɋy���ނ��ߍאS�̎d�グ���{���ꂽ���̂�A�傫�ȍ�i�̏k���ŁA���t�ȉ��G�X�P�b�`�i�{�c�F�b�g�j��A���Ȗ��ɕ`���ꂽ���^�̉��G���^�i���b�f���[�m�j�A���R�ʐ��Ƃ������A�d�v�Ȍ|�p�Ƃ����̓V���Ƒn��ߒ���]�����ƂȂ��\�킷��i�����o�����Ƃł��傤�B���푽�l�ȋZ�p�Ƒf�ށi�ؔA�J���o�X�A�ΔA���j��p���A������W�������̗p�ɋ�����A���p�j��\�Ȍ���̃e�[�}�ŕ`���ꂽ��i�̐��X�B�܂��͏@���I�C���[�W�Əё��Ɏn�܂�A���オ����Ǝ��R�Ɛl�Ԃ��D��Ȃ��h���}�A���̊�z�Ƒn�ӂ��\������Ă��܂��B�{�W����́A�v���h���p�قłQ�O�P�R�N�ɊJ�Â��ꂽ���̂ł��B���̐����ɂ��o���Z���i�ł��W������A�����Ă��̂��сA�����̎O�H�ꍆ�ٔ��p�قœ��ʃo�[�W�����ɂďЉ��^�тƂȂ�܂����B����͐V������i��e�[�}�������A���ɏ����̐��E�Ƃ��̌ŗL�̔������̑��ʂ��������A���L���ȓ��e�ƂȂ��Ă��܂��B�v���h���p�ق��A�ŏ����܂䂢���i�Q�ōč\�����ēW������Ƃ����{�W����́A���̉s�����{�̊ϋq�ւ̒���Ƃ��ĐV���ɒ�N����܂����B���{�l�͌×��A�����ȃT�C�Y�ōו��܂ŕ\���ɋÂ�����i�̂Ȃ��Ɏ���ꂽ����]�����A��������Ƃ����K���������Ă��邩��ł��B�����ɑI�ꂽ��i���ӏ܂���Ƃ������Ƃ́A�����ƍ�i�Ƃ̊W�𖾂炩�ɂ��A�܂���i�f����ۂɍs�g���鎩�R�Ǝ����Ƃ̊W�������炩�ɂ��邱�Ƃł���܂��B���̂悤�ɂ��Ă͂��߂āA���ɕ��G�ȍs�ׂ̖J���邱�ƂɂȂ�܂��B���Ȃ킿�A�m���Ɣ����킪���̂Ƃ���̂ł��B�h

�܂�A�[�I�Ɍ����A�T�C�Y�̏�������i���A�����ȉ�Ƃ̍�i�̒�����A���ՂȂ��I�A�Ƃ������̂ł��B

�܂�A�[�I�Ɍ����A�T�C�Y�̏�������i���A�����ȉ�Ƃ̍�i�̒�����A���ՂȂ��I�A�Ƃ������̂ł��B

�Ƃ������ƂŁA���Ԃ�c��ȃR���N�V�����Ȃ̂ł��낤�v���h���p�ق̏�����i�̒�����A�����̎��_�ō�i���s�b�N�A�b�v�����Ƃ����̂ł���A�����Ɏ���Ƃ����E�ς�����͂��ł����A����́A���������̂ł͂Ȃ��炵���P�Ȃ錩�{�s�̂悤�Ȃ��̂炵���̂ŁA���̌������ŁA�������̍�i�����o���āA���z�������Ă��������Ǝv���܂��B���Ԃ�A�Ƃ�Ƃ߂̂Ȃ����̂ɂȂ邾�낤���Ƃ��A�������肢�܂��B�W���͔N�㏇�������悤�Ȃ̂ŁA���̓W�����ɂ��������Č��Ă����܂��B

�T.��������Ə������l�T���X

�n���X�E���������N���u����q�Ɠ�l�̓V�g�v�i�E��}�j�Ƃ�����i�ł��B���̔N��̓W�����̃��_�}�́A�q�G���j���X�E�{�X�Ȃ̂ł��傤���A�W������Ă����̂͒m��ꂽ��i�̏k���R�s�[�̂悤�Ȃ��̂ŁA�{�X�̔��͂̂ЂƂ̌���ł�����ʂŔ����Ă��邱�ƂƎ��X�ɍו��ɂ������Ƃ��������̕a�I�ȂƂ��낪�Ȃ��āA���q���������悤�Ɋ������āA�ނ���{�X�̃C���[�W���_�E�����Ă��܂���ۂł����B���̎�O�ɏ������Ђ�����Ƃ���܂����B���ׂĂ݂�ƁA���������N�Ƃ�����Ƃ͂P�T���I�̃t�����h���̉�Ƃ������ł��B���l�T���X�Ƃ������͒����̗�q��̂悤�Ȍ`���I�Ȍ^�ɛƂ܂����\�}�ł����A�Ƃ肠�������S�̐���q��V�g�͑[���Ƃ��Ă��A�w�i�̒��ɕ`����Ă���ԁX��̖݂̍ז����Ɉ������܂����B�Ԃ̏ꍇ�͉�ʍ��̓V�g�������Ă���S���̂悤�ɃA�g���r���[�g�Ƃ��ĉ��炩�̃V���{���Ƃ��Ă̈Ӗ�����������̂ŁA������x�̃X�|�b�g���C�g�����Ă���̂ł��傤���A�Ⴆ�ΐ���q�̑����̑��̗t�̈�t�̕`�����݂͂ǂ��܂łȂ̂ł��傤���B�܂��A�w�i�ɓ_�݂��Ă��闬�̗t�̈�t�͉��̂ق��ɂ�����܂łł��B���ׂ̍������A���S�̐���q���T�����Ƃ��������ŁA�����Đ��C���Ȃ��Ƃ��A���炩�Ɏ���Ă���Ƃ����̂ł͂Ȃ��̂ł��傤���A�Â��ŔZ���Ȃ��`������ɑ��āA���炩�ɔZ���̂ł��B�������A�s�v�c�Ȃ��ƂɁA���ꂪ��ʓ��̐���q��̂�ɂ��āA�O�ʂɂ��Ⴕ���o�邱�Ƃɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B���ꂪ���܂�Ƃ���Ɏ��܂��āA����q�̐Â����≸�₩�����I�݂Ɉ������ĂĂ���̂ł��B���̃o�����X���o���▭�Ȃ̂ł��B����́A�����͓��ꊴ�̂���F�����ʼnԂ�t���ׂ����`������ł��F����}���Ėڗ������Ȃ��悤�ɂ��Ă���̂ƁA�w�i�ł��Α��̌����͑�G�c�ɁA�`�Ԃ����A���ɂ��Ă��Ȃ��Ƃ����悤�ȕ`�����݂̔Z�W���g�������Ă��邱�ƂȂǂ��������Ă���Ǝv���܂��B���������܂��\�������Ă���̂́A���̉�Ƃ̃Z���X����z���Ă���Ƃ������Ƃł��傤�B

�w�����g�E�_�[�t�B�b�g���u����q�ƓV�g�����v�i���}�j�����Ă݂܂��傤�B��Ƃ̃w�����g�E�_�[�t�B�b�g�̓��������N�Ɠ����t�����h���̉�ƂŁA�I�����_�̉�Ƃ̑g���ŁA���̃��������N�̎���A�ނ������p�����l�������ł��B���������N�ɔ�ׂ�Ɛ���̊�́A���t�����悭�Ċ�F�ȂǂɊÔ����������āA���������I�Ȋ����A���邢�͕�e�Ƃ��Ă̐��n���������������Ȃ��Ă��܂��B���ꂾ���A�l���̕`�����Ɏʎ��I�ȗv�f�������Ȃ��Ă��Ă��܂��B���̍D�݂��炷��A���̎ʎ��I�ȂƂ��낪�A��i����ƃo�����X�����Ă��Ȃ��悤�Ɋ�������Ƃ��낪����܂��B�������A���̈���ŁA�_�[�t�B�b�g�����������N�ɕ������ɍו��̕`�����݂��D���Ȃ悤�ł��B�Ƃ��ɁA����ɉ�����킹�悤�Ƃ��Ă����l�̓V�g�̕`�����݂��ׂ����B�V�g�̉H�̈ꖇ�̕`�����݂̓��������N�̕`���V�q�̉H�Ɣ�ׂČ��Ă��������B�_�[�t�B�b�g�̓V�g�͉H���̕t�����̕������ؓ�������オ���ē����ɂȂ��Ă��āA�H�����H�������Ď��ۂɔ�ׂ����Ȋ��������܂��B���̂悤�ɁA�ז����Ƀ��A�������������Ă��āA�V�g���q�̕\��╵�͋C�Ə����ꗊ������܂�Ă���悤�Ɍ����܂��B���������N�̍�i�̖�R�O�N��ɕ`���ꂽ��i�̂悤�ł����A���������N�̍�i�ɂ���悤�Ȑ▭�̃o�����X�ɂ����肵�����₩�ŐÂ��ȕ��͋C����A�Ȃ�ƂȂ��ڂ������Ă���悤�ȁA�l���I�ȃp�^�[���Ɏ��܂肫�ꂸ�A�������͂ݏo���Ă��Ă���悤�Ȋ����A���ꂪ�����ɂł͂���܂�����ʑS�̂ɐ��X�����Ƃ����̂�������ł���悤�Ɍ����܂��B�����t�����h���ŁA�킸���Ȏ��Ԃ̊u���肪�A�傫�ȕω���ł������Ƃ��A���̗���i�����Ă���ƁA�����ł���悤�ȋC�����܂��B�_�[�t�B�b�g�̍�i�ł́A�w�i���`����Ă��܂��A�����Ƀ��A���ɕ��݊�����悤�Ȕw�i���`���ꂽ�Ƃ�����A�o�����X��ۂĂȂ��Ȃ��Ă��܂������ꂪ�傫���A��Ƃ͕`���Ȃ������̂�������Ȃ��ȂǂƑz��������Ƃ��낪����܂��B

�w�����g�E�_�[�t�B�b�g���u����q�ƓV�g�����v�i���}�j�����Ă݂܂��傤�B��Ƃ̃w�����g�E�_�[�t�B�b�g�̓��������N�Ɠ����t�����h���̉�ƂŁA�I�����_�̉�Ƃ̑g���ŁA���̃��������N�̎���A�ނ������p�����l�������ł��B���������N�ɔ�ׂ�Ɛ���̊�́A���t�����悭�Ċ�F�ȂǂɊÔ����������āA���������I�Ȋ����A���邢�͕�e�Ƃ��Ă̐��n���������������Ȃ��Ă��܂��B���ꂾ���A�l���̕`�����Ɏʎ��I�ȗv�f�������Ȃ��Ă��Ă��܂��B���̍D�݂��炷��A���̎ʎ��I�ȂƂ��낪�A��i����ƃo�����X�����Ă��Ȃ��悤�Ɋ�������Ƃ��낪����܂��B�������A���̈���ŁA�_�[�t�B�b�g�����������N�ɕ������ɍו��̕`�����݂��D���Ȃ悤�ł��B�Ƃ��ɁA����ɉ�����킹�悤�Ƃ��Ă����l�̓V�g�̕`�����݂��ׂ����B�V�g�̉H�̈ꖇ�̕`�����݂̓��������N�̕`���V�q�̉H�Ɣ�ׂČ��Ă��������B�_�[�t�B�b�g�̓V�g�͉H���̕t�����̕������ؓ�������オ���ē����ɂȂ��Ă��āA�H�����H�������Ď��ۂɔ�ׂ����Ȋ��������܂��B���̂悤�ɁA�ז����Ƀ��A�������������Ă��āA�V�g���q�̕\��╵�͋C�Ə����ꗊ������܂�Ă���悤�Ɍ����܂��B���������N�̍�i�̖�R�O�N��ɕ`���ꂽ��i�̂悤�ł����A���������N�̍�i�ɂ���悤�Ȑ▭�̃o�����X�ɂ����肵�����₩�ŐÂ��ȕ��͋C����A�Ȃ�ƂȂ��ڂ������Ă���悤�ȁA�l���I�ȃp�^�[���Ɏ��܂肫�ꂸ�A�������͂ݏo���Ă��Ă���悤�Ȋ����A���ꂪ�����ɂł͂���܂�����ʑS�̂ɐ��X�����Ƃ����̂�������ł���悤�Ɍ����܂��B�����t�����h���ŁA�킸���Ȏ��Ԃ̊u���肪�A�傫�ȕω���ł������Ƃ��A���̗���i�����Ă���ƁA�����ł���悤�ȋC�����܂��B�_�[�t�B�b�g�̍�i�ł́A�w�i���`����Ă��܂��A�����Ƀ��A���ɕ��݊�����悤�Ȕw�i���`���ꂽ�Ƃ�����A�o�����X��ۂĂȂ��Ȃ��Ă��܂������ꂪ�傫���A��Ƃ͕`���Ȃ������̂�������Ȃ��ȂǂƑz��������Ƃ��낪����܂��B

�U.�}�j�G���X���̐��I�F�C�^���A�ƃX�y�C��

�A���h���A�E�f���E�T���g���u����Ґ����n�l�Ǝq�r�v�i�E�}�j�Ƃ�����i�ł��B��҂ł���A�A���h���A�E�f���E�T���g�́A�����s���p�قł��E�t�B�c�B���p�ٓW�ł͂��߂č�i�������l�ŁA���_�}�̃{�b�e�B�`�F�����������ƈ�ۂɎc���Ă��܂��B���̍�i�ł́A�c�q�̐����n�l�̊�̕\��Ȃ�Ƃ������܂���B����ł́g�w���f�剤�̖v��A�G�W�v�g����߂����C�G�X��Ƒ��̓i�U���ɏZ�݂܂��B���̌�̐����͂��܂�m���Ă��܂��A�N�ɂȂ����C�G�X�́A�����_����ŏ�߂̋V���̐�����܂����B������{�����̂́A��̂��Ƃ��̃G���U�x�g�ƍՎi�U�J���A�̑��q���n�l�ł��B���̊G�̐���Ґ����n�l�͗c���p�ŁA�q�r�͐l�ނ̍߂������Ȃ����߂ɋ]���ƂȂ�C�G�X���ے����Ă��܂��B�h�ƁA���̊G�Ŏ��グ�������������Ă��܂��B���̍�i�ŁA�����n�l�̊炪�g�̂ƕs�ލ����ŕ����Ă���悤�Ɍ����܂����A�����A���̊�̕������f���E�T���g���g���`���A�g�͍̂H�[�̂ق��̉�Ƃɕ`���������߂ł��傤�B�������A���̊炪���G�ȕ\������Ă���悤�Ɍ����܂��B�ׂ����Ƃ���͕ʂɂ��āA������{���ׂ��q�r�Ɏ������������ɁA�Ⴊ�^�������ɑO�������Ă��邱�Ƃ������ӎu�����������A�ǂ����������܂�����ۂ���̎��́A�܂��̏㔼���ɔF�߂��܂��B����ɑ��āA��̉������͐F�����s���N�F�̋����Ȃ�A�ӂ��悩�ɂȂ�܂��B�Ƃ��Ɍ��̕\���̃L�b�p�����Ă���̂ɑ�

�A���h���A�E�f���E�T���g���u����Ґ����n�l�Ǝq�r�v�i�E�}�j�Ƃ�����i�ł��B��҂ł���A�A���h���A�E�f���E�T���g�́A�����s���p�قł��E�t�B�c�B���p�ٓW�ł͂��߂č�i�������l�ŁA���_�}�̃{�b�e�B�`�F�����������ƈ�ۂɎc���Ă��܂��B���̍�i�ł́A�c�q�̐����n�l�̊�̕\��Ȃ�Ƃ������܂���B����ł́g�w���f�剤�̖v��A�G�W�v�g����߂����C�G�X��Ƒ��̓i�U���ɏZ�݂܂��B���̌�̐����͂��܂�m���Ă��܂��A�N�ɂȂ����C�G�X�́A�����_����ŏ�߂̋V���̐�����܂����B������{�����̂́A��̂��Ƃ��̃G���U�x�g�ƍՎi�U�J���A�̑��q���n�l�ł��B���̊G�̐���Ґ����n�l�͗c���p�ŁA�q�r�͐l�ނ̍߂������Ȃ����߂ɋ]���ƂȂ�C�G�X���ے����Ă��܂��B�h�ƁA���̊G�Ŏ��グ�������������Ă��܂��B���̍�i�ŁA�����n�l�̊炪�g�̂ƕs�ލ����ŕ����Ă���悤�Ɍ����܂����A�����A���̊�̕������f���E�T���g���g���`���A�g�͍̂H�[�̂ق��̉�Ƃɕ`���������߂ł��傤�B�������A���̊炪���G�ȕ\������Ă���悤�Ɍ����܂��B�ׂ����Ƃ���͕ʂɂ��āA������{���ׂ��q�r�Ɏ������������ɁA�Ⴊ�^�������ɑO�������Ă��邱�Ƃ������ӎu�����������A�ǂ����������܂�����ۂ���̎��́A�܂��̏㔼���ɔF�߂��܂��B����ɑ��āA��̉������͐F�����s���N�F�̋����Ȃ�A�ӂ��悩�ɂȂ�܂��B�Ƃ��Ɍ��̕\���̃L�b�p�����Ă���̂ɑ� ���āA�E�[������������݂�グ�A��ؓ�łȂ���ۂ�^���܂��B���̂����ŁA���̌��͔��݂��ׂĂ��銴���͂��Ȃ��āA�������}�I�ɂ݂��܂��B����́A�����[�ǂ݂���A�q�r���ے����Ă���L���X�g�̂��̌�̉^����\�����āA�_�̎q�Ƃ��Ẳ^���͂�������������Ȃ����A�P�Ɍl�Ƃ��Ă݂�ΉՍ��ȍs�����ɂȂ�킯�ŁA���̃X�^�[�g��点�Ă��܂������Ƃɑ��āA���̗c�q�͌���Ƃ��A������߂Ƃ��Ƃ�Ȃ����Ȃ��\������ɕY�킹�Ă���B���ꂪ�A����Ƃ����V���ł���ɂ��W��炸�A�j�ՓI�ȕ��͋C�͂܂������Ȃ��āA�ȑf�ł͂�����̂́A��������������������̂ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B

���āA�E�[������������݂�グ�A��ؓ�łȂ���ۂ�^���܂��B���̂����ŁA���̌��͔��݂��ׂĂ��銴���͂��Ȃ��āA�������}�I�ɂ݂��܂��B����́A�����[�ǂ݂���A�q�r���ے����Ă���L���X�g�̂��̌�̉^����\�����āA�_�̎q�Ƃ��Ẳ^���͂�������������Ȃ����A�P�Ɍl�Ƃ��Ă݂�ΉՍ��ȍs�����ɂȂ�킯�ŁA���̃X�^�[�g��点�Ă��܂������Ƃɑ��āA���̗c�q�͌���Ƃ��A������߂Ƃ��Ƃ�Ȃ����Ȃ��\������ɕY�킹�Ă���B���ꂪ�A����Ƃ����V���ł���ɂ��W��炸�A�j�ՓI�ȕ��͋C�͂܂������Ȃ��āA�ȑf�ł͂�����̂́A��������������������̂ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B

���C�X�E�f�E�����[���X���u����q�v�@�i���}�j�ł��B����́A��i�̎�肪�ǂ������Ƃ��Ƃ͕ʂɁA��ʂ̃X�t�}�[�g�̌������ɊႪ�s���Ă��܂��܂��B���̃X�t�}�[�g�őN�₩�ɕ����オ���Ă���̂͐���̔��̂Ȃ߂炩���ł���A���̂̏_�炩�ȖL�����ł��B����́A�ǂ����܂łɐg�̂̉��ʂŐ����閾�Â��������Ă��邱�Ƃ�A�ߕ��ŕ����Ă���ɂ�������炸�A����̍��Ƌ����傫���L���ɕ`����Ă��邱�Ƃł��B����ɃX�t�}�[�g�������邱�Ƃɂ���āA�h�M�c�T�𒆘a����悤�ɓ������Ă��܂��B���Ԃ�A���̓ʉ��̋������}�j�G���X���Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��傤���B����̓��{�Ō��������̃O���r�A�A�C�h���Ƃ������Ƃ���ł��傤���B���̂悤�Ȓʑ������X�t�}�[�g�ɂ��I�݂ȃI�u���[�g�������邱�Ƃɂ���āA���t�@�G���̂悤�Ȍ|�p��������悤�Ɍ����Ă���B�����ɂ́A�ꐫ�Ƃ����\���Ƃ��Ƃ邱�Ƃ̂ł���A�ǂ������Ƃ����ƃv���~�e�B�u�ɋ߂��悤�ȏ����́g�Y�ށh���Ƃւ̑f���Ȏ^�����\���Ă��Ă���Ǝv���܂��B

�����ŁA�G���E�O���R�̍�i�����_����܂������A���̐l�́A�Ƃ��ɏ@����̏ꍇ�ɂ̓X�P�[���Ŕ����Ă�����ʂ��I�݂ɐ������Ă���Ƃ��낪����A���ꂪ�����ȃT�C�Y�ɂ��Ă��܂��ƁA��Ȍ`�Ԃ������ڗ����Ă��܂��āA����z�N������T���v���Ƃ��Ă����A�����܂���ł����B

�V.�o���b�N�F�����ƍŐ���

�X�y�C���𒆐S�Ƀo���b�N�̑�Ƃ����̍�i�����сA���ɂ́A���̓W���̃��C���łȂ����Ǝv���܂��B�܂��́A�e�B�g���b�g���u�����͂�����w�l�v�i�E�}�j�Ƃ�����i�B�e�B���g���b�g�̓C�^���A�E�o���b�N�̑�Ƃł��傤���A���̉摜�Ō������́A���܂蕪����܂��A������ڂ̓�����ɂ���ƁA�e�����������܂��B�ǂ�������Ă���Ƃ����ꕾ�����邩������܂��A���J���͔��o���������܂���B��������̒���������Ă��āA����ɉ����邽�߂ɃT�b�T�ƕ`���Ă��܂����Ƃ������m���ł��傤���B�������A��Â��݂ɑS�̂�͂ނƂ������ƂƁA�����̂͂��������̔��̔����Ɠ���̃R���g���X�g�́A�������Ƃ������������܂����B���������ł��A���̍�i�͌���ׂ����̂�����B

�X�y�C���𒆐S�Ƀo���b�N�̑�Ƃ����̍�i�����сA���ɂ́A���̓W���̃��C���łȂ����Ǝv���܂��B�܂��́A�e�B�g���b�g���u�����͂�����w�l�v�i�E�}�j�Ƃ�����i�B�e�B���g���b�g�̓C�^���A�E�o���b�N�̑�Ƃł��傤���A���̉摜�Ō������́A���܂蕪����܂��A������ڂ̓�����ɂ���ƁA�e�����������܂��B�ǂ�������Ă���Ƃ����ꕾ�����邩������܂��A���J���͔��o���������܂���B��������̒���������Ă��āA����ɉ����邽�߂ɃT�b�T�ƕ`���Ă��܂����Ƃ������m���ł��傤���B�������A��Â��݂ɑS�̂�͂ނƂ������ƂƁA�����̂͂��������̔��̔����Ɠ���̃R���g���X�g�́A�������Ƃ������������܂����B���������ł��A���̍�i�͌���ׂ����̂�����B

���̍�i�ƕ��ׂēW������Ă����̂��A�O�C�h�E���[�j���u�Ԃ����Ⴂ���v�i���}�j�ł��B���̉�Ƃ́A����̐��m���p�قł��O�G���`�[�m�W�Œm��܂������A�C�^���A�̃o���b�N�ňꐢ���r�����l�������ł��B�e�B���g���b�g�ɔ�ׂĒ��J�ɕ`����Ă��āA���̏_�炩���┯�̖сA���邢�͈ߕ��̎����̔��G��Ƃ��A�����ɂ��o���b�N�Ƃ��������̖L���ȏ������Ȃ̂ł����A�܂Ƃ܂��Ă��Ă��A�ˏo���Č���҂ɑi�������Ă�����̂��Ȃ��̂ł��B�e�B���g���b�g�̏����̉���́A�ǂ����������Ă����悤�ȁA������Ɨތ^�I�Ȉ�ۂ�������Ă����������Ȃ����A���̖тȂǂ͏ȗ����ĕ`����Ă��܂����A���̔��Ƌ��̏_�炩���݂��݂��������������ŁA���i������ł���ƁA�����̓e�B���g���b�g�̕��Ɍ����Ă��܂��܂��B�O�C�h�E���[�j�Ƃ�����Ƃ́A�o���b�N�̉�Ƃ̒��ł͒��f�̓��������Ă��āA�\���̓ˏo�X���̃o���b�N�̒��ł́A���ꂾ���ō��ʉ��o���Ă����̂�������܂���B�O�C�h�E���[�j�̍�i�́A����ȊO�ɂ����l�̏}���}�Ȃ�����܂������A�}���̐��S�ɏ�ʂ��h���}�`�b�N�ɕ`���Ƃ��������ł͂Ȃ��A�u�Ԃ����Ⴂ���v�̂悤�ɁA�l���J�ɕ`�����Ƃ����ɒu���Ă���悤�ŁA�}���̗l�͂قƂ�ǖڗ������ɁA���l�̎p��`���A�l����̂悤�ɂȂ��Ă��܂����B���̈Ӗ��ł́A�}���̏�ʂƂ���K�R�����A���܂芴�����Ȃ����̂ł����B����́A�R���b�W���̍�i�̏k�����v���J���A�}���̐��S�����ۗ���������̂ł������̂ƁA�ΏƓI�ł����B

���̍�i�ƕ��ׂēW������Ă����̂��A�O�C�h�E���[�j���u�Ԃ����Ⴂ���v�i���}�j�ł��B���̉�Ƃ́A����̐��m���p�قł��O�G���`�[�m�W�Œm��܂������A�C�^���A�̃o���b�N�ňꐢ���r�����l�������ł��B�e�B���g���b�g�ɔ�ׂĒ��J�ɕ`����Ă��āA���̏_�炩���┯�̖сA���邢�͈ߕ��̎����̔��G��Ƃ��A�����ɂ��o���b�N�Ƃ��������̖L���ȏ������Ȃ̂ł����A�܂Ƃ܂��Ă��Ă��A�ˏo���Č���҂ɑi�������Ă�����̂��Ȃ��̂ł��B�e�B���g���b�g�̏����̉���́A�ǂ����������Ă����悤�ȁA������Ɨތ^�I�Ȉ�ۂ�������Ă����������Ȃ����A���̖тȂǂ͏ȗ����ĕ`����Ă��܂����A���̔��Ƌ��̏_�炩���݂��݂��������������ŁA���i������ł���ƁA�����̓e�B���g���b�g�̕��Ɍ����Ă��܂��܂��B�O�C�h�E���[�j�Ƃ�����Ƃ́A�o���b�N�̉�Ƃ̒��ł͒��f�̓��������Ă��āA�\���̓ˏo�X���̃o���b�N�̒��ł́A���ꂾ���ō��ʉ��o���Ă����̂�������܂���B�O�C�h�E���[�j�̍�i�́A����ȊO�ɂ����l�̏}���}�Ȃ�����܂������A�}���̐��S�ɏ�ʂ��h���}�`�b�N�ɕ`���Ƃ��������ł͂Ȃ��A�u�Ԃ����Ⴂ���v�̂悤�ɁA�l���J�ɕ`�����Ƃ����ɒu���Ă���悤�ŁA�}���̗l�͂قƂ�ǖڗ������ɁA���l�̎p��`���A�l����̂悤�ɂȂ��Ă��܂����B���̈Ӗ��ł́A�}���̏�ʂƂ���K�R�����A���܂芴�����Ȃ����̂ł����B����́A�R���b�W���̍�i�̏k�����v���J���A�}���̐��S�����ۗ���������̂ł������̂ƁA�ΏƓI�ł����B

�A�_���E�G���X�n�C�}�[�H�[�ɂ��G���X�n�C�}�[�̍�i�u�w�J�x�Ƃ̃P���X�v�i�E���}�j�̃��v���J�������ł����A���Ƃ̍�i��m��܂���B�Â���̈ł̒��ɘV�k����Ɏ��X�C�̉����A���̎��͂��Ƃ炵�o���B���̘����Ȍ��ɁA�X�C���͂ސl�X�̎p�̈ꕔ���f���o�����Ƃ����̂́A��N����=�g�D�[���̍�i���v���N����������̂ł����A������̕����N��I�ɂ͌Â����̂ł��B�����Ƃ��A��=�g�D�[���̏ꍇ�ɂ́A��Ɏ����̋�����ԂŌ������˂��镡�G��������܂����A������͉��O�ŘX�C�̌����łɗZ���Ă����l�ƁA���Ɉꕔ���f���o�����X�̕s�C���Ȏp���_�Ԍ����܂��B�o���b�N�ɂ́A���̂ق��ɂ��J���o�b�W�H�Ȃnj��Ɖe���h���}�`�b�N�Ɉ�������Ƃ�����̂ŁA���̈�l�Ȃ̂ł��傤���B����A���߂Č�����Ƃł����B

�A�_���E�G���X�n�C�}�[�H�[�ɂ��G���X�n�C�}�[�̍�i�u�w�J�x�Ƃ̃P���X�v�i�E���}�j�̃��v���J�������ł����A���Ƃ̍�i��m��܂���B�Â���̈ł̒��ɘV�k����Ɏ��X�C�̉����A���̎��͂��Ƃ炵�o���B���̘����Ȍ��ɁA�X�C���͂ސl�X�̎p�̈ꕔ���f���o�����Ƃ����̂́A��N����=�g�D�[���̍�i���v���N����������̂ł����A������̕����N��I�ɂ͌Â����̂ł��B�����Ƃ��A��=�g�D�[���̏ꍇ�ɂ́A��Ɏ����̋�����ԂŌ������˂��镡�G��������܂����A������͉��O�ŘX�C�̌����łɗZ���Ă����l�ƁA���Ɉꕔ���f���o�����X�̕s�C���Ȏp���_�Ԍ����܂��B�o���b�N�ɂ́A���̂ق��ɂ��J���o�b�W�H�Ȃnj��Ɖe���h���}�`�b�N�Ɉ�������Ƃ�����̂ŁA���̈�l�Ȃ̂ł��傤���B����A���߂Č�����Ƃł����B

���[�x���X�̍�i�����_�����������u���l�����Ɉ͂܂ꂽ���Ƒ��v�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B���Ƃ̓A���g���[�v�̋���i�Ƃ����ƃt�����_�[�X�̌����v���Ă��܂��܂����j�̕ǖʂɏ����Ă�����̏k�����v���J�Ƃ������ƂȂ̂ł����A���^�̉�ʂɁA����قǂ̂�������̐l�����A���ꂼ��̓�����\�킷�悤�ɁA�����̐���q�𒆐S�ɁA���̎��͂̐l�X�́A���ꂼ�ꐹ�l�ŁA�N�������ł���悤�ɐ��l�̓������`���������Ă��܂��B�����̂́A���̂�������̐l�����Q�W�Ƃ����Q��ł͂Ȃ��āA���ꂼ�ꂪ�l�Ƃ��ĕ`���������āA�������ЂƂ̉�ʂ̒��Ɏ��܂��Ă��܂��Ă��邱�Ƃł��B����q�����S�ł͂���܂����A���̎��͂̐l�����́A����q�̔w�i�ɗ��܂��Ă͂��炸�A���ꂼ�ꂪ�Ǝ��̑��݊��������Ă��邱�Ƃł��B���Ƃ����āA����q����ʂ̒��S�ł���̂ł��B����́A��ʂ̍\���ƐF�������I�݂Ȃ��߂ł��낤�Ǝv���܂��B�������܂��A����͌v�Z����ĉ�ʂ����܂��Ă��邾���Ă��Ȃ��A��ʂ̐l�X�̐��������Ƃ�������������ʂ���͂ݏo���قǂɖ������Ă��āA�`����Ă���l���̃|�[�Y�͈�l�Ƃ��ĐÎ~������Ԃ͂Ȃ��āA����̓r���̎p�ɂȂ��Ă��āA���ꂾ���ɁA�\������ςł������Ǝv���Ă��܂��܂��B���[�x���X�Ƃ����l�͍H�[�ɐ������̉�Ɓi�E�l�j������A�ނ���w���E�ē��đ����̒����ɉ����Ă��������ł��B�����̓��[�x���X�ɗ���킯�ł�����A���̒����ɉ�����ɂ́A�H�[�̉�Ƃ����Ƀ��[�x���X�̖��Ŕ[�i�ł��郌�x���̎d�������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����ŁA���[�x���X�������Ƃ��Ă������̂��A��ʍ\���������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃ��A���̂悤�ȏk�����v���J�����đz���ł��܂����B�܂�A�v�}���������肵�Ă���A�����G�ȋZ�p�ł��A����Ȃ�̊����Ɏ���Ƃ����킯�ł��B

���[�x���X�̍�i�����_�����������u���l�����Ɉ͂܂ꂽ���Ƒ��v�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B���Ƃ̓A���g���[�v�̋���i�Ƃ����ƃt�����_�[�X�̌����v���Ă��܂��܂����j�̕ǖʂɏ����Ă�����̏k�����v���J�Ƃ������ƂȂ̂ł����A���^�̉�ʂɁA����قǂ̂�������̐l�����A���ꂼ��̓�����\�킷�悤�ɁA�����̐���q�𒆐S�ɁA���̎��͂̐l�X�́A���ꂼ�ꐹ�l�ŁA�N�������ł���悤�ɐ��l�̓������`���������Ă��܂��B�����̂́A���̂�������̐l�����Q�W�Ƃ����Q��ł͂Ȃ��āA���ꂼ�ꂪ�l�Ƃ��ĕ`���������āA�������ЂƂ̉�ʂ̒��Ɏ��܂��Ă��܂��Ă��邱�Ƃł��B����q�����S�ł͂���܂����A���̎��͂̐l�����́A����q�̔w�i�ɗ��܂��Ă͂��炸�A���ꂼ�ꂪ�Ǝ��̑��݊��������Ă��邱�Ƃł��B���Ƃ����āA����q����ʂ̒��S�ł���̂ł��B����́A��ʂ̍\���ƐF�������I�݂Ȃ��߂ł��낤�Ǝv���܂��B�������܂��A����͌v�Z����ĉ�ʂ����܂��Ă��邾���Ă��Ȃ��A��ʂ̐l�X�̐��������Ƃ�������������ʂ���͂ݏo���قǂɖ������Ă��āA�`����Ă���l���̃|�[�Y�͈�l�Ƃ��ĐÎ~������Ԃ͂Ȃ��āA����̓r���̎p�ɂȂ��Ă��āA���ꂾ���ɁA�\������ςł������Ǝv���Ă��܂��܂��B���[�x���X�Ƃ����l�͍H�[�ɐ������̉�Ɓi�E�l�j������A�ނ���w���E�ē��đ����̒����ɉ����Ă��������ł��B�����̓��[�x���X�ɗ���킯�ł�����A���̒����ɉ�����ɂ́A�H�[�̉�Ƃ����Ƀ��[�x���X�̖��Ŕ[�i�ł��郌�x���̎d�������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����ŁA���[�x���X�������Ƃ��Ă������̂��A��ʍ\���������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃ��A���̂悤�ȏk�����v���J�����đz���ł��܂����B�܂�A�v�}���������肵�Ă���A�����G�ȋZ�p�ł��A����Ȃ�̊����Ɏ���Ƃ����킯�ł��B

�t�@���E�f���E�A�������u�X�����ƃT���[�`�F���[�̍ڂ����M�v�i�E�}�j�Ƃ�����i�ł��B���i�̐Õ���ł����A���ɂƂ��ẮA����̓W����ł̍ő�̎��n�������ƌ������i�ł��B���̉�Ƃɂ��Ă��A�͂��߂ĕ������O�ŁA���̖�����l�[�f�������h�̐l�ł��낤���Ƃ������炢�ŁA�N��I�ɂ��X�y�C���E�o���b�N�ɓ��L�̃{�f�S���i�X���o�����̈�A�̍�i�͑�D���ł��j�̂ЂƂ��ȁA�Ƃ��������Ō��܂����B�X���o�����̍�i�i�����}�j�́A�o���b�N�̌��Ɖe�̃h���}�`�b�N�ȕ\���ŐÕ���𐧍삵�Đ[���A�e����捂ȋF���U���@������тт���̂ƂȂ��Ă��܂����A���̍�i�ł��A�X���o�����Ƃ͈Ⴂ�܂����A�w�i�̈Â��肩��������Ă��ĎM�ɍڂ���ꂽ�ʕ��������т������Ă���悤�ɕ`����Ă��܂��B�X���o�����̍�i�ł́A���������I�����W�ȂǂƂ������ÈłƂ͔��̔����ۂ����̂�����

�t�@���E�f���E�A�������u�X�����ƃT���[�`�F���[�̍ڂ����M�v�i�E�}�j�Ƃ�����i�ł��B���i�̐Õ���ł����A���ɂƂ��ẮA����̓W����ł̍ő�̎��n�������ƌ������i�ł��B���̉�Ƃɂ��Ă��A�͂��߂ĕ������O�ŁA���̖�����l�[�f�������h�̐l�ł��낤���Ƃ������炢�ŁA�N��I�ɂ��X�y�C���E�o���b�N�ɓ��L�̃{�f�S���i�X���o�����̈�A�̍�i�͑�D���ł��j�̂ЂƂ��ȁA�Ƃ��������Ō��܂����B�X���o�����̍�i�i�����}�j�́A�o���b�N�̌��Ɖe�̃h���}�`�b�N�ȕ\���ŐÕ���𐧍삵�Đ[���A�e����捂ȋF���U���@������тт���̂ƂȂ��Ă��܂����A���̍�i�ł��A�X���o�����Ƃ͈Ⴂ�܂����A�w�i�̈Â��肩��������Ă��ĎM�ɍڂ���ꂽ�ʕ��������т������Ă���悤�ɕ`����Ă��܂��B�X���o�����̍�i�ł́A���������I�����W�ȂǂƂ������ÈłƂ͔��̔����ۂ����̂����� �ĈÈłƑΏƓI�ɉf����A���̉A�e�̑ΏƂ����������Ă���̂ł����A���̍�i�ł́A�M�͌��ɔ��˂��邱�Ƃ͂Ȃ��A�X�����̓O���[�̐F���ŁA�킸���ɃT���[�`�F���[���Ԃ��A�Ƃ͂����Ă��P���悤�Ȗ��邢�Ԃł͂Ȃ��āA�������͂����Ă��[�����ނ悤�ȐԂł��B�܂�A�S�̂��Â��a���F���ŁA���Ƃ��A�����Ɍ����������Ă��X���o�����̂悤�ȑΏƂ̃h���}�����܂��̂ł͂Ȃ��A�O���f�[�V�����������яオ��̂ł��B�����ɂ́A�[�����݂��ނ悤�Ȑ��E�������Ă���悤�ł��B�Ȃ������s�C�������܂A�����˂��Ȃ��[�C�̐��E�Ƀ��C�g�ĂĔ`�����悤�ȐÂ������Y���Ă��܂��B�Ⴆ�A�X���o�����̃{�f�S�����Â����́A���F�n���̃�������I�����W�������f���Ă��܂����̊������������z�˂��̐����Ȑ��E�ł���A�����ł̔�������́A������C�̂Ȃ������̂悤�ɗz�˂��˂��ęz�Ƃ��āA�����ɋP���Ă���悤�ł��B�ł�����A�X���o�����̍�i�ł́A���Ɖe�̃h���}�Ƃ����Ă��A�e�͌��������������邽�߂ɂ���ƌ����܂��B����ɑ��āA�t�@���E�f���E�A�����̍�i�́A�ނ���e�����C���Ƃ����Ă������̂�������܂���B�Â����ŁA�X�����ƃT���[�`�F���[�����ɉ����������яオ��̂ł��B����́A���ׂēW������Ă����A�����E�u�����[�Q�����u�ԙ��v�i�E���}�j�ɂ��ʂ���悤�Ɏv���̂ł����A�Èłɔ������Ԃ������яオ��̂��A�t�ɔw�i�̈Èł��������ĂĂ���悤�ȍ\���ɂȂ��Ă���悤�Ɍ�����Ƃ������ƂȂ̂ł��B����́A�[�ǂ݂���A���X�����ʕ����A�������ԙ����ꎞ�I�Ȃ͂��Ȃ����̂ɂ����Ȃ��ƁA���P�I�Ȏ������\�ƂȂ���̂ł��B����ȏ�ɁA���ɂ́A�Èł����C���Ƃ��āA���̈ÈłɊς�҂��䂫����ōs���悤�Ȃ��̂������܂��B�����炱���A�t�@���E�f���E�A�����̍�i�ɂ���T���[�`�F���[�̓����ʂ�悤�Ȑ[���Ԃ̂��₵�����q��łȂ����̂Ƃ��āA���ɂ͌����Ă���̂ł��B

�ĈÈłƑΏƓI�ɉf����A���̉A�e�̑ΏƂ����������Ă���̂ł����A���̍�i�ł́A�M�͌��ɔ��˂��邱�Ƃ͂Ȃ��A�X�����̓O���[�̐F���ŁA�킸���ɃT���[�`�F���[���Ԃ��A�Ƃ͂����Ă��P���悤�Ȗ��邢�Ԃł͂Ȃ��āA�������͂����Ă��[�����ނ悤�ȐԂł��B�܂�A�S�̂��Â��a���F���ŁA���Ƃ��A�����Ɍ����������Ă��X���o�����̂悤�ȑΏƂ̃h���}�����܂��̂ł͂Ȃ��A�O���f�[�V�����������яオ��̂ł��B�����ɂ́A�[�����݂��ނ悤�Ȑ��E�������Ă���悤�ł��B�Ȃ������s�C�������܂A�����˂��Ȃ��[�C�̐��E�Ƀ��C�g�ĂĔ`�����悤�ȐÂ������Y���Ă��܂��B�Ⴆ�A�X���o�����̃{�f�S�����Â����́A���F�n���̃�������I�����W�������f���Ă��܂����̊������������z�˂��̐����Ȑ��E�ł���A�����ł̔�������́A������C�̂Ȃ������̂悤�ɗz�˂��˂��ęz�Ƃ��āA�����ɋP���Ă���悤�ł��B�ł�����A�X���o�����̍�i�ł́A���Ɖe�̃h���}�Ƃ����Ă��A�e�͌��������������邽�߂ɂ���ƌ����܂��B����ɑ��āA�t�@���E�f���E�A�����̍�i�́A�ނ���e�����C���Ƃ����Ă������̂�������܂���B�Â����ŁA�X�����ƃT���[�`�F���[�����ɉ����������яオ��̂ł��B����́A���ׂēW������Ă����A�����E�u�����[�Q�����u�ԙ��v�i�E���}�j�ɂ��ʂ���悤�Ɏv���̂ł����A�Èłɔ������Ԃ������яオ��̂��A�t�ɔw�i�̈Èł��������ĂĂ���悤�ȍ\���ɂȂ��Ă���悤�Ɍ�����Ƃ������ƂȂ̂ł��B����́A�[�ǂ݂���A���X�����ʕ����A�������ԙ����ꎞ�I�Ȃ͂��Ȃ����̂ɂ����Ȃ��ƁA���P�I�Ȏ������\�ƂȂ���̂ł��B����ȏ�ɁA���ɂ́A�Èł����C���Ƃ��āA���̈ÈłɊς�҂��䂫����ōs���悤�Ȃ��̂������܂��B�����炱���A�t�@���E�f���E�A�����̍�i�ɂ���T���[�`�F���[�̓����ʂ�悤�Ȑ[���Ԃ̂��₵�����q��łȂ����̂Ƃ��āA���ɂ͌����Ă���̂ł��B

�����[�������u���U���I�̐���v�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B�X�y�C���E�o���b�N�̐l�C��Ƃł��傤����A��r�I��^�̍�i�����̃��C���̓W���X�y�[�X���ʂ̃h�[���Ə����Ă��܂����B���̍�i�Ɣ�ׂ��傫���������āA�ЂƂ���ڗ����Ă��܂������A����Ȃ�ɍ�i���e���݈Ղ��B�����[�����̕`������́A���ʂɔ�����������`���Ă���悤�Ɍ�����ʎ��I�ȏё����A����̎p�ƂȂ��Ă���a�����������Ȃ��Ƃ���ɁA���̐���������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�Ƃ����̂��A���̓W��������Ă��āA�S�̂Ƃ��Ăڂ���Ɗ��������ƂȂ̂ł����A�v���h���p�ق̈ꕔ���s�b�N�A�b�v��

�����[�������u���U���I�̐���v�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B�X�y�C���E�o���b�N�̐l�C��Ƃł��傤����A��r�I��^�̍�i�����̃��C���̓W���X�y�[�X���ʂ̃h�[���Ə����Ă��܂����B���̍�i�Ɣ�ׂ��傫���������āA�ЂƂ���ڗ����Ă��܂������A����Ȃ�ɍ�i���e���݈Ղ��B�����[�����̕`������́A���ʂɔ�����������`���Ă���悤�Ɍ�����ʎ��I�ȏё����A����̎p�ƂȂ��Ă���a�����������Ȃ��Ƃ���ɁA���̐���������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�Ƃ����̂��A���̓W��������Ă��āA�S�̂Ƃ��Ăڂ���Ɗ��������ƂȂ̂ł����A�v���h���p�ق̈ꕔ���s�b�N�A�b�v�� ���W���̈�ۂ���S�̂������͕̂s�m����������܂��A�ЂƂ̉����I�Ȏ��_�Ƃ��ďq�ׂ܂����A�Ⴆ�A���̓W���ł��A�����̂��悻���A���Ƃ͌����Ȃ��z���ȓW������A���l�T���X�щz���āA�}�j�G���X������o���b�N�łЂƂ̒��_�ɒB���āA���̌�̌ÓT��`��R�R�͎��͂��܂萶�C�ɖR�����A�S���̌��z�I�ȍ�i�ɗ��ꍞ�ނƂ����悤�ɏq�ׂ�ƁA�ǂ������l�T���X�Ƃ��ÓT��`�̂悤�ȃ��A���Y���Ɏア�A�Ƃ����̂ł��傤���A���̃v���h���p�ق̃R���N�V�������������l�X�A�X�y�C���̃n�v�X�u���N�ƂƂ������ƂɂȂ�̂ł��傤���A�Ƃ��������X�y�C���{��̕����n�D�Ƃ��āA���������A���Ɏʂ��Ƃ������́A�����������ĂƂ��A�������l�����ɁA�\����D�悷��Ƃ��A�����Ƃ����ƁA�������|�W�f�B�u�Ɏʂ����Ƃ����̂Ƃ͋t�ɁA�������l�K�e�B�u�Ɍ����I�łȂ��Ƃ��A�Ђ˂�������ĕ\�킷�Ƃ��A���������\���ւ̚n�D�������������̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B�����ɂ́A�X�g���[�g�Ɍ������m��ł��Ȃ��A�Љ�A�o�ϓI�ȏƂ��A���ՂɁA������ł��z�����邱�Ƃ͂ł��܂����A�����ł́A�]��ϑz���g�傷�邱�Ƃ͂Ƃǂ߂Ă����܂��傤�B����Ȓ��ŁA�����[�����̍앗�̓��A���ɌX���Ă���ƌ�������̂ł��B�����قǁA������Ղ��ƕ]���܂������A����́A��{�I�Ƀ����[�����̍앗�����l�T���X�ȗ��̎ʎ���ڎw�����@�ɍ������Ă��邩�炾�Ǝv���܂��B����͂܂��A����ŁA�x���X�P�X�ɂ���A�S���ɂ���d�グ�͍r���ۂ��Ƃ����̂��A�ו��܂Ń��A���Ɏʂ�����ĕ`�����ދC���Ȃ��o���オ��ɂȂ��Ă���̂ɑ��āA�����[�����́A���̍�i�������ł����A�ׂ����Ƃ���܂Œ��J�ɕ`�����܂�Ă���悤�Ɍ����܂��B�Ⴆ�A����̑f���݂̂��݂�������ߑ��̎����̈Ⴂ�Ƃ��A�܂�Ń��l�T���X�̃_=���B���`�Ƃ����t�F�G��������悤�ł��B���̂悤�ȃ����[�����ł����A���A���ɐl����`���Ȃ�����A�����ł́A���̔w�i��`�����ނ��Ƃ������ɁA�Â��ł̂悤�ɂ��āA�l���Ɍ���������A�J���o�b�W���ȗ��̃o���b�N�G��̌��Ɖe�̌��I�ȍ\�����I�݂ɐD������āA����ɂ���Đ���q�̐_�X�������ے��I�Ɍ�����H�v�����Ă��܂��B�����ɂ́A�G���E�O���R�̐��ꑜ�̂悤�ȁA����ł����Ɣ����Ă���悤�Ȉ��|�I�Ȕ��͂͂���܂��A����ړ����ċ����ł���e���݂₷��������܂��B

���W���̈�ۂ���S�̂������͕̂s�m����������܂��A�ЂƂ̉����I�Ȏ��_�Ƃ��ďq�ׂ܂����A�Ⴆ�A���̓W���ł��A�����̂��悻���A���Ƃ͌����Ȃ��z���ȓW������A���l�T���X�щz���āA�}�j�G���X������o���b�N�łЂƂ̒��_�ɒB���āA���̌�̌ÓT��`��R�R�͎��͂��܂萶�C�ɖR�����A�S���̌��z�I�ȍ�i�ɗ��ꍞ�ނƂ����悤�ɏq�ׂ�ƁA�ǂ������l�T���X�Ƃ��ÓT��`�̂悤�ȃ��A���Y���Ɏア�A�Ƃ����̂ł��傤���A���̃v���h���p�ق̃R���N�V�������������l�X�A�X�y�C���̃n�v�X�u���N�ƂƂ������ƂɂȂ�̂ł��傤���A�Ƃ��������X�y�C���{��̕����n�D�Ƃ��āA���������A���Ɏʂ��Ƃ������́A�����������ĂƂ��A�������l�����ɁA�\����D�悷��Ƃ��A�����Ƃ����ƁA�������|�W�f�B�u�Ɏʂ����Ƃ����̂Ƃ͋t�ɁA�������l�K�e�B�u�Ɍ����I�łȂ��Ƃ��A�Ђ˂�������ĕ\�킷�Ƃ��A���������\���ւ̚n�D�������������̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B�����ɂ́A�X�g���[�g�Ɍ������m��ł��Ȃ��A�Љ�A�o�ϓI�ȏƂ��A���ՂɁA������ł��z�����邱�Ƃ͂ł��܂����A�����ł́A�]��ϑz���g�傷�邱�Ƃ͂Ƃǂ߂Ă����܂��傤�B����Ȓ��ŁA�����[�����̍앗�̓��A���ɌX���Ă���ƌ�������̂ł��B�����قǁA������Ղ��ƕ]���܂������A����́A��{�I�Ƀ����[�����̍앗�����l�T���X�ȗ��̎ʎ���ڎw�����@�ɍ������Ă��邩�炾�Ǝv���܂��B����͂܂��A����ŁA�x���X�P�X�ɂ���A�S���ɂ���d�グ�͍r���ۂ��Ƃ����̂��A�ו��܂Ń��A���Ɏʂ�����ĕ`�����ދC���Ȃ��o���オ��ɂȂ��Ă���̂ɑ��āA�����[�����́A���̍�i�������ł����A�ׂ����Ƃ���܂Œ��J�ɕ`�����܂�Ă���悤�Ɍ����܂��B�Ⴆ�A����̑f���݂̂��݂�������ߑ��̎����̈Ⴂ�Ƃ��A�܂�Ń��l�T���X�̃_=���B���`�Ƃ����t�F�G��������悤�ł��B���̂悤�ȃ����[�����ł����A���A���ɐl����`���Ȃ�����A�����ł́A���̔w�i��`�����ނ��Ƃ������ɁA�Â��ł̂悤�ɂ��āA�l���Ɍ���������A�J���o�b�W���ȗ��̃o���b�N�G��̌��Ɖe�̌��I�ȍ\�����I�݂ɐD������āA����ɂ���Đ���q�̐_�X�������ے��I�Ɍ�����H�v�����Ă��܂��B�����ɂ́A�G���E�O���R�̐��ꑜ�̂悤�ȁA����ł����Ɣ����Ă���悤�Ȉ��|�I�Ȕ��͂͂���܂��A����ړ����ċ����ł���e���݂₷��������܂��B

���̂��ƁA�㔼�ɂ́A�x���X�P�X���S������i������܂������A�����Ɍ����A��ۂɎc���Ă��܂���B�c���ꂽ���Ԃ����Ȃ��Ȃ��ė��Ă�������������܂������A�����~�܂���x�̍�i�͂���܂������A�O���ɔ�ׂ�Ɨ�����Ƃ�����ۂŁA���グ�Ċ��z���L���قǂ̂��̂͂Ȃ��Ǝv���܂��B����́A���̍D�݂�����܂����B

�s�S�̑�蒬���ӂɏI���p���������āA���낤�����������B���̂�肭��̂Ȃ��ŁA�|�b�J���Ƃ܂Ƃ܂������Ԃ��Ă��܂������A��Ђɖ߂��ďo�����ɂ͒��r���[�Ȏ��ԂŁA�߂��ɂ������̂ŁA���Ԓׂ������˂Ċ���Č��邱�Ƃɂ����B�����̒��ԂŁA�������W����̉���Ƃ��Ă͎n�܂�������ł���̂ɁA���Ȃ�q�ώ҂����������B���̔��p�قň�۔h��l�T���X�̖����W������W����̂悤�ȕ��͋C�Ƃ����悢���낤���B�q�ώ҂̔N��w�͍��߂Ȃ̂ŁA���邳���Ƃ����̂ł͂Ȃ��������A���������Ă������Ɗӏ܂ł�����ł͂Ȃ������B����́A�����ƍ��G���邩������Ȃ��B

�s�S�̑�蒬���ӂɏI���p���������āA���낤�����������B���̂�肭��̂Ȃ��ŁA�|�b�J���Ƃ܂Ƃ܂������Ԃ��Ă��܂������A��Ђɖ߂��ďo�����ɂ͒��r���[�Ȏ��ԂŁA�߂��ɂ������̂ŁA���Ԓׂ������˂Ċ���Č��邱�Ƃɂ����B�����̒��ԂŁA�������W����̉���Ƃ��Ă͎n�܂�������ł���̂ɁA���Ȃ�q�ώ҂����������B���̔��p�قň�۔h��l�T���X�̖����W������W����̂悤�ȕ��͋C�Ƃ����悢���낤���B�q�ώ҂̔N��w�͍��߂Ȃ̂ŁA���邳���Ƃ����̂ł͂Ȃ��������A���������Ă������Ɗӏ܂ł�����ł͂Ȃ������B����́A�����ƍ��G���邩������Ȃ��B