|

�Q�O�P�R�N�Q���Q�Q���i���j�@�����s���p��

�����A���̕��͂��l�b�g�Ō������ĒH�蒅���Ėڂɂ���悤�Ȑl�́A�O���R���ǂ�������Ƃ��Ƃ����\���m�����\���Ɏ������킹�Ă���Ǝv���̂ŁA�]�v�ȏЉ�̂悤�Ȃ��Ƃ͂����ɁA���̃O���R�W�̌l�I�Ȋ��z��Ԃ��Ă��������Ǝv���܂��B ���́A���X�ʎ��I�ȊG������A��Ƃ����炩�̍�ׂ��������G���i���D���ŁA���̉�Ƃ̉�������ׂ������Ȃ�ɑz�����ĒǑ̌�����Ƃ����悤�Ȋϕ������Ă��܂��B�Ƃ͂����Ă��A���̒Ǒ̌��Ƃ�炪��Ƃ����������������Ƃ������Ƃɂ́A���܂�ڒ������A�����������v���č�i���猩�ĂƂ�鐢�E�̑n����Ƃ��A����Ȃ��Ƃ����ꂱ����߂��Ă����̂��D�݂ł��B������A�����ɂ��邻�̂܂܂�`�����i���ۂɁA����Ȃ��Ƃ͕s�\�Ȃ̂ł����j�悤�ȍ�i�ɂ́A�T���Ėʔ��݂��������܂���B�Ⴆ�A���������v�f�������ĈӐ}�I�ɔr������悤�ȃ|�[�Y���Ƃ��Ă����۔h�̉�Ƃ����̍�i�Ȃǂ��A���̓T�^�ł��B���̂悤�ȍ�i�ɔ�ׂ�ƃO���R�̕`������i�Ƃ����̂́A�l����ʓI�Ɋ�����ʎ��Ƃ͖��炩�ɈႤ�Ɠ��ȍ�i��`���Ă���Ǝv���܂��B�������A�ǂ����s�����ƕs���R���i�Ӑ}�������Ă���̂ŁA�s���R�Ȃ͓̂��R�Ȃ̂ł����j�Ƃ����̂��A�킴�Ƃ炵���i������Ȃ����t�ł͂Ȃ��̂ł����j�ɁA���ƂȂ���a���Ƃ����悤�ɂ��̂��I�Ɋ����Ă��āA�ϋɓI�Ɍ������Ǝv���Ȃ���Ƃł����B��������A�Ȃ�ł킴�킴�O���R�W�ɏo�|���Ă������̂��A�Ɩ������ꂾ���̘b�ł��B�܂��A�ى����܂����Ȃ�܂����A�}�j�G���X����o���b�N�̉�Ƃ������ł͂Ȃ��̂ł��B�ŏ��Ɍ����܂������A�l�דI�ȍ�ׂ������āA���̍�ׂ�Ӑ}�����ł�Ƃ����Ƃ��낪�A�J���o�b�W�H��|���g�����ȂǂƂ�������Ƃ��r�I�D��ł�����킯�ł��B�ł��A���Ƃ��������̌l�I�Ȉ�ۂł����A����I�ɂ����̉�ƂƃO���R���Ⴄ�悤�ȋC������̂ł��B���ꂪ�A�O���R�ƌ�����Ƃɑ��āA���������Ă����a���Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����́A���p�j�Ƃ��w�E���Ă��邱�Ƃł����A�O���R�̏@����̓����͐����ł��������l���F�������邱�Ƃ��Ӑ}���Ă��邽�߁B�܂�A�F��̋C���������N���邽�߂ɕ`����Ă���Ƃ������Ƃł��B�Ƃ������Ƃ́A�����Ă݂�v���p�K���_�ł��B����̃O���R�W�̖ڋʂƂ��ēW����`���V�ł���X�I�Ƀt�B�[�`���[����Ă���u�����߂̂��h��v�ɂ��Ă��@�\�ʂł����A�Ⴆ�Ζk���N�̕Ńe���r��ʂɉf��̐��̃v���p�K���_�p�́A���������猩��A�i�N���ɂ����f��Ȃ��w���҂��q�[���[�Ɏd���Ă��悤�ȉ摜�Ɠ����I�Ȃ��̂��Ƃ������Ƃł��B��r�͓K�ł͂Ȃ������Ƃ�܂��A���̕ӂ�Ɉ�a���������Ă��邩������܂���B�|���g�����̍�i���ςĂ���ƁA�����ɏ]���ĕ`���Ă���̂ł��傤����ǁA�����Ƀ|���g�������g�����̂悤�ɕ`������Ȃ��悤�ȕ����z��������Ƃ��낪����̂ł����A�u�����߂̂��h��v�ɂ͂��������O���R�����ɂ͔����ł��Ȃ��̂ł��B�v���p�K���_�ɂ͍�҂̎�̐��͎ז��ɂȂ�܂�����B ������_�́A�X�y�C���ƃC�^���A�̕��y�̈Ⴂ�Ƃ������Ƃł��B����́A���̒��r���[�ȗ��j�ƒn���̒m������z�����Ă��邱�ƂŁA�������ǂ����؋���������ƌ�����Γ������Ȃ����Ƃł��B���̒��ł́A�抸�����[���ł��邱�Ƃł͂���̂ŁA�b�����ŕ����Ăق����Ǝv���܂��B�����̃C�^���A�ƃX�y�C���̖L�����̈Ⴂ�ƒ������c���Ă���x�����̈Ⴂ�Ƃ������Ƃł��B�����̃C�^���A�͒n���C���Ղ̒��p�_�Ƃ��ď��Ƃ����W���A���Z�̒��S�n�Ƃ��Ă��t�B�����c�F�⃔�F�l�`�A�A�W�F�m���@���邢�̓~���m���̓s�s���h���Ă��܂����B���̒��ŖL���ɂȂ����s�s�Ŏs���K���̖G�肪�݂��_�ƂɈˑ����������M���ɑ����đ䓪���������Ƃ�����ł��B���̂Ȃ��ŁA�]���̌o�ϓI�ɂ͒��O�����������������ɂ����悤�Ȓ����̕����ɑ��ă��l�T���X�̕������ԊJ�����Ƃ����̂����ȏ��I�ȗ����ł��B���܂�X�y�[�X���Ȃ��̂ŁA���̂悤�ȏ��������{���ɓK�����ǂ����Ƃ������Ƃ́A�Ƃ肠�����e�ɒu���Ĕ�r�̂��߂ɋc�_��P�������܂��B�����ɂ͒����̕����̋F��̊���A�ǂ��炩�Ƃ��������Ƃ������͗��������ʂ��悤�Ȏ������������̂���A�������|�W�e�B�u�Ɍ��悤�Ƃ������������܂ꂽ�B�����Ƀ��l�T���X�̒����Ƃ͈�������邳�̂悤�Ȃ��̂��A�Ⴆ�Β����̃C�R���ƃ_���B���`�̐���}���A��`�����G�������ׂ�Ɩ��炩�ɈႢ�܂��B ����ɑ��āA�X�y�C���̓C�^���A�ɔ�ׂ�L��ȍ��Ƃł����A���y�̑唼�͊�R�Ŕ_�ƂɓK�����̂͂����ꕔ�ŁA�C�^���A�̂悤�Ȍ��Ղʼnh����Ƃ������Ƃ��Ȃ��A���Ƃ��ƖL���ȍ��Ƃ͌����Ȃ������B�܂��āA���O�܂ŃC�x���A�����̔����ȏ���C�X�����Ɏx�z����i�C�X�����̎x�z�͔ɉh�������炵�܂����Ƃ����܂����A��̃X�y�C����������p���ł������͋^��ł��j�Ă����̂����R���L�X�^�̒����ɂ킽��킢�Ŏ��Ԃ����A�Ƃ͂����Ă��A���̐킢�ō��y�͍r��ʂāA�C�^���A�ƈ���ď������L������w�i�Ɏ����䓪���Ă���Ƃ����̂Ƃ͋t�ɎS��ɂ������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����������Ǝv���܂��B�����炱���A�X�y�C�������̓C�^���A�̐������l������A�吼�m�̌��������̐V�嗤�Ƃ����傫�ȃ��X�N�ɓq������Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���ۂɁA�X�y�C�����V�嗤��A���n�Ƃ��Ĕɉh���Ă����ƌ����ł��܂����A���ۂ͉��Ƃ͎؋��܂݂�Ő܊p�V�嗤���狭�D�����x���؋��̂����ɃC�^���A��h�C�c�Ɏ���Ă��܂��āA�x�̒~�ς��ł�����s�ł���}�h���[�h�͕n������E�o�ł��Ȃ������Ƃ����܂��B������A�����ɂ̓C�^���A�̃��l�T���X�̂悤�Ȃ��Ƃ͖w�ǂȂ��A�����������Ă����ƍl���Ă������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�J�g���b�N����ɖڂ�]���Ă݂Ă��A�C�^���A�̃J�g���b�N����͐��������i��ŋ��{�L���ȑ����̂悤�Ȑl�������c�ɂȂ����肵�܂����A����|�p�̔�҂ƂȂ����肵�܂����A�X�y�C���̃J�g���b�N�ƌ����ƃh�~�j�R��Ƃ��C�G�Y�X��Ƃ����悤�Ȕ��@�����v�A���邢�ْ͈[�R��Ƃ����悤�ȉ�ȃC���[�W�������̂́A���̈�ۂ����ł��傤���B���ꂾ�������̃J�g���b�N�M�̎c�悪�Z���������̂ł́B�����ŁA���O�ɋF������N������G�悪�ǂ��������̂��ƌ����A�͂����ăC�^���A�̃��l�T���X�̖��邢�����m��I�Ȃ��̂��A�s�����Ǝ��ɒ�������悤�ȊG�悪�D�܂����̂��A�ƍl�������ɁA�O���R�͍ŏ��̓M���V���ŃC�R���̏C�s�����Ă���Ƃ��������ł��B����̓W���̒��ɂ��A�ނ��`�����C�R��������܂����B���Ƃ����āA�������̂܂܂ł͂Ȃ��B�����炭�A������͋M���������苳��̏�ʐ��E�҂Ȃ킯�ł�����A���l�T���X�ɂ͎�芸�����G��Ă���̂ŁA�������̂܂܂Ƃ����̂ł́A���͂������Ȃ��B�Ƃ������ƂŁA�O���R�̊G��Ƃ����̂́A�C�R�������ɃA�����W�������̂Ƃ��āA�M����m���̂悤�ȓ��n�̏㗬�K���ɂ��A����ō�i�ɋF�������鏎���̗����ɂ�����邱�Ƃ��ł����ܒ��I�Ȃ��̂Ƃ��Ď��ꂽ�̂ł͂Ȃ����B�����l����A�u�����߂̂��h��v�̌����̋�Ԃ̊��o�Ƃ͂������ꂽ��ʍ\����l�ԂƂ��Ă̌��Ƃ����݊��̊ȃL�����N�^�[�s�[�X�̂悤�Ȑl���̕`�����Ƃ��A�p�^�[�������ꂽ�悤�Ȃ܂�ŃR�X�v���̂悤�Ȉߑ��ւ̐F�����Ȃǂ��A�C�R���̗l�����ěƂ߂��ƍl����A����Ȃ�ɔ[���ł��܂��B�C�R���͂��Ƃ��Ǝʎ����ȂNj��߂Ă����Ȃ��킯�ł�����A�z���̐��E��`���A�����l�X�ɂ����������̂��Ǝ��ꂳ����ɂ͊i�D�̕��@�������̂�������܂���B��������܂��g�����Ȃ��A�����Ƃ������z���ɏ���Ƃ������ƂɓK�����`�����������Ƃ���ɃO���R�Ƃ�����Ƃ�����������������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����Ɠ������R�ŁA�M���V������C�^���A�ɍs���āA�����ɗ����������ɃX�y�C���ɗ���Ă����̂��A���������敗�̓C�^���A�ł͎���ɂ��������̂ł͂Ȃ����Ƒz�����܂��B

�T�|�P

�ё���ƃG���E�O���R

�����āA�ё���̈˗��҂́A���Ȃ�̖�������ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�Ƃ����̂��A�ނ��`�����̂͋M���≤���Ƃ������́A�͂������n�߂��u���W��������̋Z�p���������l�тƂ���������ł��B���Ԃ��̏ё���ł͖��J��̎s��ŁA�㏸�@�^�ɂ������l�X��`���I�Ȏ�@�ɐV�����������āA�ނ�̏㏸�J�[�u�ɂ���������̂悤�Ȃ��̂���ʂɑ����Ē蒅�����Ă���悤�Ɍ�����O���R�̏ё���́A�}�[�P�e�B���O�ł����ΐ�������ւ̌��ʓI�ȓ����������ƌ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�����������Ƃɑ��āA���o�̗D�ʂɂ��A�����ڂ��d�����ĊG��Ɏʂ���낤�Ƃ����v���ƂƂ��ă_=���B���`���݂�Ƃ�������������̂������ł��B�����āA���������_�̈ӎu�ȂǂƂ������̂��̂Ă邱�Ƃ��ł������炱���A�ߑ�̎��R�Ȋw����ɔ��W���Ă������ƂɂȂ�̂������ł��B�ނ̌�̉�Ƃƌ����̂́A���ۂ̂Ƃ��낻�������̑�ȃ_=���B���`�̃p���_�C���̊�ł��̂�����Ƃ������ƂɂȂ��čs���܂��A���t�@�G���Ȃ͓T�^�����A�}�j�G���X���̉�Ƃ������������������`�Ԃm�ɕ`���Ƃ������Ƃ���͓�����Ȃ��Ȃ�܂��B ����͂���ł����̂ł��B�������A�l�Ԃƌ����̂́A����Ŗ����ł���ł��傤���B���邱�Ƃɉߏ�ɈӖ������߂Ă��܂��Ƃ��낪�l�Ԃɂ͈���ł���̂ł��B�Ⴆ�A���A���̂��镔���ŗ��Ă����Ă���ʐ^�X�^���h���n�k�����̂Ȃ��̂Ƀp�^���Ɠ|�ꂽ�肷��ƁA�������������o����̂��l�ԂȂ̂ł��B�����P�Ɏʐ^�X�^���h���|�ꂽ�������Ɗ������ł���ł��傤���A�ʐ^�̐l���ɉ����������̂ł͂Ȃ����ƐS�z���Ă��܂��̂��l�ԂȂ̂ł��B����́A�G��Ō����A�l���̐������Ƃ��I�[���̂悤�Ȃ��́A�ڂɌ����邩�����ɂȂ��Č����邱�Ƃ̂Ȃ����̂�`���Ƃ������Ƃ����邩���Ȃ����A�Ƃ������Ƃɂ��ʂ���Ǝv���܂��B�ɒ[�Ȍ��߂���������܂��A�_=���B���`�͂��̂悤�Ȃ��̂�ϋɓI�ɒNjy���邱�Ƃ͂��Ȃ��Ǝv���܂��B����Ƃ͐����ɁA��������ǂ����߂�l�������Ă������̂ł͂Ȃ����B����������ƂƂ��ăO���R�����邱�Ƃ��ł��̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����̂���A�̏ё�������ē�����ۂȂ̂ł��B�����āA���������ڂɌ����Ȃ����̂��G��Œǂ����߂��ߑ�ȍ~�̉�Ƃ����Ƃ̐ړ_�������ɂ���̂ł͂Ȃ����A�ƃO���R���l���������������Ƃ��Ȃ�܂����B����́A���̌�A���ꂼ��̍�i�����Ȃ����̓I�ɍl���Ă݂����Ǝv���܂��B

�T�|�Q �ё���Ƃ��Ă̐��l��

�����悤�ȏё���̃p�^�[��������Ă���̂ɂ�������炸�A�l���̓K���b�ƈ�ς��܂��B�����ł́g�G���E�O���R�̓J�g���b�N����̐��l��P�Ƒ��ŕ\�킷�ۂ��ё���̋Z�p��K�p���A�Ɨ��������g���܂��͂S���̂R�g���Ƃ��ĕ\�킵���B���������āA�ނ�͕����I�Ɋώ҂̋߂��ɕ`����A���̌��ʁA�����̕���ɏo�����Ă���Ƃ��������A������l���ё����`����邽�߂Ƀ|�[�Y���Ƃ��Ă��邪���Ƃ��\�킳���B�h�Ƃ��Ă����̕`�����ɂ��ẮA�g�ё���̐l�������Ɠ��l�A���l�����͕K�v�Œ���̓����ƃW�F�X�`���A�������A�ނ炪�����Ă��鑶�݂ł���A��̌�����������l�̐l�Ԃł��邱�Ƃ�m�炵�߂Ă���B�ނ�͒P�ɒN����l�̏ё��Ƃ��������ތ^�I�ȏё��Ƃ��ĕ\�킳��Ă���A������������߂ɁA�����痧���̌J��Ԃ���A�}�O�_���̃}���A�̍����ق�p�E���̑匕�Ƃ������L���X�g�̐��Ǝ��Ɍh�ӂ�\���ے��I�Ȃ��邵�̑��݂��𗧂��Ă���B�h

�������A�����Ȃ�Ɠ����I�ȂƂ��낾�����s�b�N�A�b�v����邱�ƂɂȂ�܂�����A�{���͂�����x����x�[�V�b�N�ȂƂ��낪���X�ɓ��Ղɂ���ė���B�S�̂̒��a�̒��ŁA�X�p�C�X�Ƃ��ė����Ă��������I�ȗv�f���A���l�̎�ł炵���`����邱�ƂŁA���������ڗ��Ƃ��낪��������ė���B��������ƁA�ڋq�̕��́A�O���R�̊G�Ƃ͂����������̂��A����F������悤�ɂȂ��Ă���B��������ƁA�O���R�{�l���A���̃j�[�Y�ɉ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�B�������Ǝv���Ă��d�����Ȃ��Ƃ����܂����A�����œW������Ă��鐹�l�����̏ё����A�O��̏ё���ƌ���ׂĂ���ƁA���������X�g�[���[���ǂ����Ă��z�����Ă��܂��̂ł��B�����āA����������Ƃ̎�𗣂�ēƂ�������͂��߂��O���R�Ƃ����g���[�h�}�[�N���A��Ƃ��ӎ����Ďg���܂킷���Ƃ��ł���悤�ɂȂ����Ƃ��A�@����̑��́A���̏L����i���\�ɂȂ����̂ł͂Ȃ����A�Ƒz�������Ă��܂��̂ł��B����ɂ��ẮA�܂��A��̉�Ō��čs�������Ǝv���܂��B

�T�|�R

��������̂ƌ����Ȃ�����

�g��������̂ƌ����Ȃ����́h�ȂǂƂ����ƓN�w���̃^�C�g�����v���o���Ă��܂��̂ł����i���̔��p�W����悵���l�͑����A�������|���e�B�̌���̓���ȕ��͂ɐU���o��������Ǝv���j�A�J�^���O�ł͎��̂悤�ɈӐ}��������Ă��܂��B �G���E�O���R��i�ɂ����āA���Ɂu��������́v�Ɓu�����Ȃ����́i�V�㐢�E����I�����ȂǁA�ڂɌ������A�S�ɕ����ׂ邵���Ȃ��ˋ�̐��E�j�v�́A�ꌩ�V���v���ȉ�ʂɋ������Ă���B�w����̑O�Ɍ����L���X�g�x�ł̓L���X�g�̐g�̂́k���g�̐l�Ԃł��鐹��}���A�ɑ��āl���ƕ������o���u�V��̑́v�ł��邽�߁A�����Ɍ����Γ��̐���L���Ă��Ȃ��B���̓�̐g�́i���E�j���A�G���E�O���R�͋�̓I�Ȏ��o�C���[�W�ɂ��\�����邱�ƂŁA�ώ҂ɂƂ��ĐM���₷���A�g�߂ȉ�ʂ����グ�Ă���B�G���E�O���R�Ɠ�����̉�Ƃ͊G�M�ɂ��\���̉\�����u��������́v�݂̂ɋ��߁A�u�����Ȃ����́v�ł����Ă��A�����n�㐢�E�̓���I�ȏ�ʂ̈ꕔ�Ƃ��ĕ\�킵�Ă����B����ɑ��ĕs�\�ɒ��킵���G���E�O���R�́A�����Ɖˋ�̓�̐��E�߂����ēƑn�I�ȍ˔\�������B

�����܂ŁA�����Ȃ�Ώ��͂Ŏ���A�����ɂ��G���E�O���R�Ƃ�������i�����悢��o�Ă��܂��B

�U �N���^����C�^���A�A�����ăX�y�C����

���r�����̗�q �X�y�C������̍�i�̐F���̈Â��́A�A�e�̐[���Ƃ������Ƃɒu�������Ă������ł��傤�B����́A�����̂悤�ȁi��ʏ���ɐ����̓V��̂悤�ȃA�[�`���`����Ă���j�����̒��̂悤�ŁA���R���̒��͔��Â��B�Ƃ��������A�a�������Ԏq�̃L���X�g���甭��������P�����͂̔��Â��ł��Ƃ炵�o���Ƃ����A���̃h���}��`�����߂ɁA�܂�͌����ۗ������邽�߂ɔ��Â��F���ɂ��Ă���悤�Ɍ����܂��B�������������Ă݂�A�L���X�g�Ƃ������݂�������܂ł����E�͈łł����āA�����Ԏq�Ƃ͂����L���X�g���o���������Ƃɂ����������Ă����Ƃ����h���}���ǂݎ���̂ł́A�Ɩϑz�����Ă��܂������Ȃ�܂��B��������������邽�߂ɂ́A������̌��ɏƂ炵�o�����悤�Ɍ����܂��B����}���A����Z�t�Ƃ����������܂�̓o��l�������́A�C�^���A����̍�i�ɂ���炵���`���������Ă���̂ɑ��āA������̃X�y�C������̏ꍇ�́A�A�e�̕���`�������Ƃ����v���Ȃ��悤�ɐl���Ƃ����������ɂĂ炳��镨�̂̂悤�Ȋ����ł��B���ꂼ��̐l���̊�̕`�����͑�G�c�ŕ\����`�����܂�Ă��Ȃ��B����ɂ����ɔz�u����Ă��邩�̂悤�ŁA�l���̃v���|�[�V�������A�e���o���₷�����邽�߂ɜ��ӓI�ɘc�߂��Ă��邵�A���ꂼ��̃|�[�Y�������܂�̃p�^�[���Ȃ̂ł��傤���A���������K�R�������A�A�e�ɉf����|�[�Y��肪����Ă���悤�Ɍ����܂��B

���̂��ƁA�������œW��������܂����A�O���R�ӔN�ɕ`���ꂽ�A������ނ̂��̂ł��i���}�j�B�����ł͐����ł��邱�Ƃ��������̂Ƃ��A�����������̂��ȗ�����āA�Â��F���ŁA�L���X�g�����Ȃ��l�������ƓV�g���s�b�N�A�b�v����ĕ`����Ă��܂��B�Ƃ������Ƃ́A����ɕK�v�ȗv�f�����𒊏o���āA���ۓx�̍�����ʂɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃł��B�O���R�ɁA�������������������o�I�Ȃ������̂ł͂Ȃ����A�Ǝv����قǂł��B ���̂悤�ɁA��i�̖ړI�����o���āA�K�v�Ȃ��̂��������o���āA�����łȂ����͍̂킬���Ƃ��Ă����Ƃ����̂́A�ߑ�G��̂ЂƂ̕��@�_�ɂ��߂����̂ł��B�Ⴆ�A���̂̑��݊�����ʂɒ蒅�����邽�߂ɁA�`�Ԃ��̂Ă邱�Ƃ������Ȃ������Z�U���k�̂悤�ɁB�����ł́A�]���̊G����\�����Ă����o�����X���̂Ă��A�����Nj�����̂��Ƃ������Ƃ��ǂ����߂�ꂽ���ʂ��A���̂悤�ȍ�i�ݏo�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�O���R�̏ꍇ���A�o�����X���o�ȂǂƂ������r���[�Őܒ��I�Șg����蕥���āA�Nj��������̂ɁA������̉�Ƃ����ɔ�ׂēˏo�������I�ȍ�i�ݏo���Ă��܂����̂ł͂Ȃ����A�Ǝv�����肵�܂����B ����ٍ��m

�@

���ۂ̂Ƃ���A���Ƃ����̂��댯���悤�Ȏ���ɁA���܂�̋��̃M���V�������̐�[�I�Ȓ��S�n�ł���C�^���A�Ɉڂ�A�������炳��ɉ����̃X�y�C���ɂ܂ňړ����Ă������Ƃ��̂́A�����Ȃ��Ƃł͏o���Ȃ����Ƃ̂͂��ł��B�����ɂ́A�������@���������Ɛ����ł���̂́A���R�Ƃ������܂��B���@�Ƃ��čl������̂́A�v���X�ƃ}�C�i�X�̓�̕���������Ǝv���܂��B�}�C�i�X�́A���炩�̎���ł����ɂ����Ȃ��Ȃ鎖��������Ƃ������ƁB�T�^�I�ȗ�̓g���u���Ɋ������܂ꂽ�Ƃ��A���邢�͂��̒n�ł͏����ɂȂ�Ȃ������Ƃ��A�����������Ƃł��B�O���R�̍�i�ƌ����͓̂ˏo�����ƌ����Ă����قnj��I�ł��B�����猩��l�̔����͍D�����������̋ɒ[�ɕ����͂��ŁA�����Ȑl��������A���R�G�̒����͂Ȃ��Ȃ����Ȃ��B�����ŐV�V�n�����߂āA�ƌ������@�ł��B�܂��A�v���X�̓��@�Ƃ��ẮA�����̃C�^���A�̓t�����X�ƃX�y�C���Ƃ�����勭���̐i�o���Ă����͂��ŁA�o�ϓI�Ȕɉh�ɂ��A�肪�o�Ă��������̂��ŁA���ꂩ��̎���̓X�y�C���Ƃ������Ƃ����z���āA�s������Ƃ������Ƃ����蓾���̂�������܂���B �����܂ł��Ȃ��A�����̉�ƂƂ����̂́A����̌|�p�ƂƂ����X�^���X�ł͂Ȃ��A�E�l�ɋ߂��n�ʂ������͂��ł��B�ڋq�̒����������Ă͂��߂ĊG�𐧍삷��B�������Ȃ��Ə����ɂȂ�Ȃ��B�|�p�ƂȂǂƂ����Ăӂ�Ԃ��Ă���킯�ɂ͂����Ȃ��킯�ł��B���������āA�����邽�߂ɂ́A�ڋq�̃j�[�Y��m��A�l�X�̍D�݂ɍ����āA���������̉�ƂłȂ������̂Ƃ���ɒ������Ă��炤���߂ɂ́A���̉�ƂɂȂ������b�g���Ȃ��ƁA�Ȃ��Ȃ����Ǝ҂��o�������Ĕ�����q�ɂ͂Ȃ�Ȃ��킯�ł��B �O���R�̏ꍇ����O�ł͂Ȃ��A�|�p�Ƃ�����̃C���X�s���[�V�����̂܂܂ɕ`�������悤�ɕ`���Ƃ������Ƃ͂Ȃ��A�l�X����̒�������ł������l�����邽�߂ɁA�s��̃j�[�Y�ɍ��킹�čs���Ȃ��Ƃ͂Ȃ�Ȃ������B�C�^���A�ł͔�����q���������F�l�`�A�h�̉�Ƃ������������̂̃j�[�Y�͔��������̂�������܂���B���������A�T���Ȏs���Ƃ����̂́A�N��ƈ���Ď���ɒǏ]����悤�ȃ����^���e�B�������Ă��܂��B�����ŁA�����ɂ���悤�ȁA���F�l�`�A�h�̉�Ƃ����̕`�����̂ƂƂ��Ȃ̊u����̂���悤�Ȃ��̂ɒ�������l�͑����Ƃ͎v���܂���B �������A�����ŋt�Ɏv���̂́A�O���R�ƌ�����Ƃ��A�Ȃ��Ɏs��̃j�[�Y�K������悤�ȍ�i��`���Ȃ������̂��Ƃ����^����c��܂��B�o���Ȃ������Ƃ������ƂȂ��Ǝv���܂��B�����āA���Ȃ������̂��B����Ƃ��A�j�[�Y�Ɏ��������G��`���Ă��Ă��������m��Ă���Ǝv�����̂��B������邱�Ƃ́A�W������Ă���C�^���A����́w��ٍ��m�x�����Ă���ƁA�����͂����A����̈����̂悤�Ȃ��̂������邱�Ƃ͖��炩�ł��B���炩�ɉ�Ƃ͖��������Ă��邱�Ƃ���������̂ŁA�O���R���g�����̕����ɐi��ł������Ƃɂ́A���܂���C�ł͂Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ƒz�����߂��炷���Ƃ͉\�ł��B

�����āA�C�^���A����̍�i�ɂ��āA������a�����������A�����̗v�f���X�y�C���ɓn������́A�O���R�̓T�^�I�p�^�[���ł���ꂽ�w��ٍ��m�x�ł͂�������͂܂�̂��m���ł��B�����l����ƁA�O���R�Ƃ����l�͊�{�I�ɂ͕s��p�Ȑl�ŁA�F�X���s������J��Ԃ��Ă��A���̂悤�ɂ����`���Ȃ������B����ł��A�ʗp����Ƃ�������߂āA���ꗬ��Ă͂邩�X�y�C���ɂ܂ŒH�蒅�����Ƃ����X�g�[���[�����ɂƂ��ẮA��Ԕ[���ł���悤�Ɏv���܂��B �����l����ƁA�O���R�̓��قȍ앗�Ƃ����̂́A����Ȃ����Ƃ��A�|�p�I���j�őI�������Ƃ��A�����������������̂ł͂Ȃ��āA�ގ��g����ȊO�ɂł��Ȃ������Ƃ����M���M���̂Ƃ���ŁA����������Ȃ��������̂ƍl������Ǝv���܂��B����̕]�_�ƕ��ɂ����A��Ǝ��g�̎��������������̂������A�ƁB���̂悤�ȍl�����́A��Ƃ̐��������Ɨ��߂čl���ēV�˂Ƃ����T�O�ݏo�����ߑネ�}����`�I�Ȍ|�p�ƂƂ����l�����ɁA����߂ēK�����������Ǝv���܂��B���̉�ƂƂ������������ɍ����Ă��܂����肵�āB���̂悤�ȃC���[�W���A�����O���R�ƌ�����ƁA���邢�͍�i�ɑ��āA�ǂ���������u���Ă��闝�R�̂悤�ȋC�����܂��B���������C���[�W�ɑ��ẮA���͔��ɑ����������Ȃ�S���̎����傾����ł��B �����A�C�^���A����̃O���R�́w��ٍ��m�x�����Ċ�������a���Ƃ��āA�O���Ȃ��������Ƃ�����܂��B����́A�O���R�ƌ����l�́A��ԂƂ������Ƃ����܂�l���Ȃ��l�ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃł��B��ʂ����ʓI�ʼn��s�������邱�Ƃ������̂ł��B���ۂɍ�i�����Ă݂�ƁA�����w�^�C���ɂȂ��Ă��āA�����}�@�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ͕�����̂ł����A���Ⴀ��ʑS�̂�����ɑ����ĉ��ߖ@�I�̋�Ԃ��\�����Ă��邩�Ƃ����ƁA���������`�����������Ă���悤�ɂ́A�����܂���B���̊w�^�C���́A����ɂ��������͗l�ł���Ƃ��������܂���B�����āA���s�̂Ȃ��^������ȕ��ʂ̏�ɁA�}���A�ƓV�g������Ă���B����Γ��i�ƂȂ��Ă��܂��B�ȑO�A�J�^���O�̉���Ō�������̂ƌ����Ȃ����̂���ʂœ��������Ă���ƃO���R�̓������w�E���Ă��܂������A���̍�i������ƁA�ЂƂ̕��ʂ̏�ɁA������v�f�����ׂ��Ă���ƌ����������ł��B����́A�Ⴆ�A�c�t�����̍�������ōs�����������̂��G���������܂��傤�Ƃ�������A��p���ɃN�������ŁA�����ƃ}�}�Ƃ��F�B�ƃ��C�I����ۂ�����Ȃ��ŕ���ŗ����Ă��邨�G����������q������̂Ɠ����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�O���R�Ƃ����ЂƂ́A������������������悤�ɁA���ɂ͎v���܂��B�C�^���A�̊G��ł͓��R�Ƃ�����A�O�����ʂł�����Ɉڂ��ւ���Ƃ������_�A�����O��ɂ��ď�������Ƃ��A���邢�͐l�̂Ƃ��đ�����Ƃ��A�����������_���O���R�̊G�ɂ͊ł��B �����������_����ʍ\�����\�z���Ă������炱���A�X�y�C������̂悤�ȁA����̂����g�_���`�I�h�ȁw��ٍ��m�x�̍\�����\�ɂȂ����̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���܂��B���̍�i�̕��ʂɂ́A�}���A���V�g���_���Ђ�����A����ɕ���Ă��܂��B����́A��قǂ̗c���̂��G�����Ɩ{���I�ɕς��Ȃ��B�����ЂƂg�߂ȗ�������A�܂ƌ����\�����݂�ƁA�Ⴆ�A�X�g�[���[�̒��œo��l�������ۂɘb���Z���t�ƁA���Ƃ��ĊO�ɏo�Ă��Ȃ��l���̎v���̂悤�ȓ��ʂ̐��A���邢�͏��q�ϓI�ɐ�������悤�ȃg�����̂悤�Ȍ��t���A���ꂼ��̕��@�͂���̂ł��傤���A��̕��ʂɓ����悤�ɕ��ׂ��Ă��܂��B�����ɂ́A���ۂɎ��ŕ���������̂Ƃ������łȂ����̂��s�ʂ���Ƃ����A���_�͌���Ȃ��ł��B ������A�X�y�C������́w��ٍ��m�x�����Ă���ƁA�_���`�I�Ƃ����悤�Ȏv�z��̂��Ƃł͂Ȃ��āA��ʂɎv���������̂������������Ɠ���āi�����āA��������̂ƌ����Ȃ����̂Ƃ���ʂ���Ƃ������_�ł͂Ȃ��̂�����j�A����������ꂽ�X�y�[�X�̒��Ńp�Y���̂悤�ɍœK�Ȕ[�܂�̗ǂ��悤�ɕ��ׂČ������ʂ������悤�Ɍ����Ă��܂��܂��B�v�������v�f�����Ƃ��炠�Ƃ���Ԃ�����ŁA���Ƃ͉��Ƃ��ł�����萮�����Č������B�������A�S�`���S�`�����������͔�����Ȃ��B�������A���ꂪ�t�ɁA���ꂼ��̕�������ʂ���͂ݏo���Ă��܂��悤�ȁA���ꂼ�ꂪ���ʏ�̑��݂����������悤�ȁA���͂ݏo���Ă���̂ł��B���ꂪ�ߏ芴�Ƃ����̂��A���ʂ���G�i�W�[����˂���悤�ȗ͋����ݏo���Ă��܂��B����́A�w�I�ɐ������ꂽ�C�^���A�l��Ƃ̍�i����͂����������Ȃ����̂ł��B ���ꂪ�S�̂ɈÂ��O���[����Ƃ��Ċe�X�̗v�f�̂Ȃ��͉A�e�[���ʂ��Ă���ƁA�ٗl�Ȋ���������قLjÂ����ˏo���ė���̂ł��B���̂悤�Ȉٗl���A����I�Ȑ��E�Ƃ͑S���َ��Ȑ��E���W�J�����Ƃ����_�ɂ����ẮA�O���R�̉E�ɏo���Ƃ͂��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�����ɁA�����̐l�X�͒����I�Ȃ��̂�����������ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���������A�J�g���b�N����ɑ��āA���^�[���͂��߂Ƃ����v���e�X�^���g���ًc�\�����ĂőR�����āA����̑�������@�ɂ��炳��Ă��鎞��A�M�ɐl�X���Ȃ����߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ�����@�����J�g���b�N����ɋ��������B�����̃X�y�C������̃h�~�j�R��Ƃ����ْ[�R�⊯�𑽐��y�o������s��ȏC������܂�A�C�G�Y�X��Ƃ����R���̂悤�ȏC������łĂ���Ƃ������@�����v�̍���ł��������킯�ŁA���̂��G���Ƃ��āA�����n�Ռł߂��s��ꂽ�킯�ł��B���̂Ƃ��ɁA�ٗl�Ȕ��͂��������O���R�́w��ٍ��m�x�̂悤�ȍ�i�A�����ɕ`����Ă���o��l���́A�}���A�Ƃ������̓V�g�i�~�J�G���j��ʂɂ��Đ⋩���Ă���悤�ɂ������Ă��܂��B�����������Ƃ����̂́A�O���R�͈Ӑ}���Ă����Ƃ͌����Ȃ��ł��傤���A������������̃n�C�e���V�����ȋ�C�Ƀ}�b�`�����Ƒz�����Ă��܂��܂��B

����́A��̎���A��ꎟ���E���Ƃ����퓬������퓬���̋�ʂȂ��F�E���̎E�C���L��Ȓn��œW�J����A�l�X���s���Ƌ��|�Ɋׂ���A���I���������������ٗl�Ȍ|�p���o�������悤�Ȏ���ɉ��߂čĔ������ꂽ�Ƃ������Ƃł�����B�O���R���Ĕ��������l�̒��ɂ́A�ߑ�G��̒��ł��A���Ƃ���ɕs����s����Ȋ����_�����悤�ȍ�i���������\���ꂽ�e�����Ȃ��Ƃ͌����Ȃ��Ǝv���܂��B �Ⴆ�A�O���R�Ɠ��̑e���M������Ђ�뒷���l���\���́A�\�ʓI�ɂ́A�ߑ�̈���Ȑl�Ԃ̕`�����Ƃ悭���Ă���ł͂���܂��B�G�S���E�V�[���̕`�����Ɣ炾���̎��摜�������N�̕`���H��̂悤�Ȑl�X�B��������������Ȃ���������܂��A���Ă���Ǝv���܂��B����������C�̒��ōĂь��o���ꂽ�Ƃ������Ƃ́A��t���̂�������������܂��A���邢�́A�̂��̃S���̔ӔN�̔ʼn��i�����܂��悤�ȃX�y�C���Ƃ����y�n�Ǝ���̗v���ƁA�O���R�̊�Ȍ������܂��͂܂����ꎞ�����������̂ł͂Ȃ����B��������R�ɂ��A�����^���̂悤�Ȃ��̂Ɉ��������āi���������݂����ȏ������ł��j�X�y�C���Ƃ����n�ɓ�����Ă������Ƒz����痂������āA�㐢�̊ӏ҂Ƃ��Ă͊y���ނ��Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �̐t�́w��ٍ��m�x�Ƃ�����i���̂��̂ɂ��āA���܂��炸�ɁA���ӂ̕���������Ă��܂��Ă��܂��B���Ƃ��ƁA���̎u���������������Ƃ���ɂ���A�G��̂��Ƃ����ۂɂ͂ł��邾���֗~���Ă������ł����A�O���R�ƌ�����Ƃ͕�������₷���^�C�v�̉�Ƃ̂悤�ł��B�W���́A���́w��ٍ��m�x�̂����肩��A�j�S���A����Ő����̃O���R�Ƃ��������A�Ƃ����C���[�W�̍�i���ʎY����鎞���̓W���ɓ���܂��B�����ŁA���ۂ̍�i���֗~�I�Ɍ���čs�������Ǝv���܂��B

�V �g���h�ł̏@����F���b�ƋF��

�G���E�O���R�͏ё��ɕ`�������͂̐l�X�݂̂Ȃ炸�A�������̐��l���F�O���Ƃ��Đg�߂ȏ�ʂ̒��ɕ\�킵���B���̕\���́A�ނ̊m�ł���l���Ɋ�Â��̂ł��낤�B�G���E�O���R�́A�����Ȃ�������Ɋώ҂����ߕԂ��A���̎����ɉ�����قǂɐe���݈Ղ����g�̐��l���ݏo�����B�ނ�͉�X�Ɠ����g�̂����l�ԂƂ��āA���ꂼ��ɐg�Ԃ�����^�����Ă���B�܂�A�G���E�O���R�́A����܂ł̗��₩�Ŋi�������A�悻�悻�������l���ɐ����𐁂����̂ł���B����A�@�����̒��ɂ͐��b��`������̂�����A���̂��ߕ��G�ɂȂ邱�Ƃ��������B�G���E�O���R�́A�����̕�������ۂɋN���蓾���悤�ɁA���̌��i���v�������ׂĕ`���Ă���B�]���Ċ�Ղ̃V�[���͏ꍇ�ɂ��A���̕���ł���n�㐢�E�ƍ��݂��邱�ƂɂȂ����B�Ƃ����̂��u�_���Ȃ���́v�͌����̍ہA�ۗ��ɂ����̂��Ԃ̊T�O�A�܂�n��I�Ȍ��������ɈႢ�Ȃ�����ł���A����䂦�Ɂu�݂��Ȃ����́v�́u��������́v�̈ꕔ�ƂȂ����̂ł���B �_���݂����ɓ���ɏ�����Ă��܂����A�v�́A���̔��p�W�Ő��������Ƃ����l�����̏ё����`�����O���R�́A���̋Z�@�ŏ@����ł����l���������Đl�ԂȂ̂�����ƁA���A�ڂ̑O�ɂ���l�̂悤�ɕ`���Ă݂����B�������A���l�͕��ʂ̐l�ł͂Ȃ����琹�l�Ȃ̂ł���A�����\�킷�ɂ́A�����ɋL���ꂽ��ՂƂ����b�Ƃ������X�g�[���[���ǂ����Ă��K�v�ɂȂ��ė���̂ŁA������I�݂ɕ`�����ނ��Ƃœ��ʂȐl�ł��邱�Ƃ��A������悤�ɁA���̍ۂɁA�O���R�����������̂��A����ɏ�����Ă����A���ۂɌ����ɂ��蓾�Ȃ����Ƃ������̓���̏�ʂ̒��ɓ��ꍞ��ł��܂����Ƃ������B��Ƃ͖ڂŌ������Ƃ�`���Ƃ�����������A�u�����Ȃ����Ɓv�Ɓu�����邱�Ɓv���Ƃ��ꏏ�ɕ`���Ƃ����V���ȕ\�����@�Ɍ��������Ƃ������Ƃł��傤���B���������悤�Ɋm��������@����g���邱�Ƃ��M���V������C�^���A���o�����̏�ɁA�X�y�C���ɗ������������ƂŐ��n���}���A�@���I�ȍ�i���H�[���\���Ď��X�Ɛ��ɑ���o���Ă������ƂɂȂ����B

��n�߂ɁA�w�ґz���鐹�t�����`�F�X�R�ƏC���m���I�x�i���}�j�����Ă݂܂��傤�B�����܂ł��Ȃ��A�A�b�V�W�̐��t�����`�F�X�R�́u�������ԁv��n�����b�g�[�Ƃ���t�����`�F�X�R��Ƃ����C������n�߂��Ƃ������Ɠ������ăJ�g���b�N���҂̂Ȃ��ŁA�����Ƃ��e���܂�l�C�̂��鐹�l�ł��B������ނƂ������l��ł��B�g��ʑS�̂��Ă��钃���F�̃��m�N���[���̐F�ʂ́A���l���B�������A�����F���i�R�̏����ȓ��A�̓�����z�N�����A�ώ҂̐��_����ȂւƓ����A�Ђ��Ă͉撆�̐��l��������{�Ƃ���[���ґz�̐��E�ւƗU���B�e���ȑm�߂ɑ����ׂ��������Ȑg�̂��ݍ���Ő��l�ׂ͍��w�Œ��Ӑ[����̂Ђ�Ɏx�����������W�����Î����Ȃ��玀�ւ��ґz�ɒ^���Ă���B���W���͖{��̐��_�I�ȏœ_�Ƃ��ĉ�ʂ̂قڒ��S�Ō��ɏƂ炵�o����Ă���A���̍�i�͐��l�����ɕ���Ă��̓��W��������A�����Ď���z���ƁA�ґz�Ɖ����̎��H���ώ҂ɑ����Ă���h�Ƃ����悤�ɉ���ɐ�������Ă��܂��B�������삭�C���m�͊炪�`�����܂�Ă��炸�A���t�����`�F�X�R�̊���ґz���Ă���悤�ȐÂ�����X���A�g�͕̂����Ă���m�߂��щH���悤�ɕ`����Ă��邽�ߗ֊s���ڂ₯�A���m�ȗ֊s������������ꂸ�A�D�F�̑m�߂ƒ����F�̔w�i�Ƃ��n�������悤�Ɍ����āA�_��I���ґz�I�ȕ��͋C������܂��B�����ł́A�O���R�Ɠ��̑e���ۂ��M��������ʂ̕��͋C�Ƀ}�b�`���Ă���悤�Ɍ����܂��B���̍�i�͓��ʼn�ɂ���L���l�X�ɏo������Ƃ������Ƃł��B�������ɁA�e���݈Ղ��Ƃ����A������������܂���B�㐢���J���o�b�W�H�i�E�}�j�̕`�����t�����`�F�X�R�̏s�͂����ɂ͂Ȃ��A�ґz�I�ȐÂ������Y���Ă��܂��B�����ɂ́A�ЂƂ̈Ӑ}�������Č�����悤�ɂ��v���܂��B

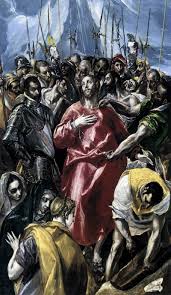

���ۂ̂Ƃ���A�O�́w���ߔ��D�x����L���X�g���������o������A�����Ȃ�̂��ƌ�����i�ł��B���̉����ǂ�ł��������Ă�������悤�ɁA����͒P�Ɍ�����ƌ��������ɂƂǂ܂炸�A����̏@���I������ĂыN�������������҂���Ē������ꂽ���̂ƍl���Ă������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�w���ߔ��D�x�Ɠ����悤�ɈÂ��w�i�A�����L���ꂽ���炾�Ƃڂ��肵���֊s�A�����đe���M�����ɂ���āA�L���X�g�̓��̂����Ƃ��Ď��݊��Ƃ��d�ʂ��قƂ�NJ��������܂���B����́A�L���X�g�̎����L���X�g�ɍi��A���͂̐l�Ԃ���ʂ����̂Ă邱�ƂŁA�L���X�g�ɂ��������h���}�Ƃ��Č��邱�Ƃ��\�Ƃ��܂��B����́A����̌����̕����I�Ȑ����ł͂Ȃ��A�L���X�g�̓��ʂɋ߂��h���}�A�������L���X�g���l�Ԃ̌��߂�w�����ď���̐_�ƑΘb�����Ă��邩�̂悤�ȃh���}�ł��B������A���̐l���͂���Ȃ����A�w��̕��i���������������B�������A���̊G��l�X������킯�ł�����A���̌��Ă���l�X�Ƃ͖����̎����I�ȓ��ʐ��E��������l�X�ɍ�p���Ȃ����A���悤�Ƃ����Ȃ��ł��傤�B������A�O���R�͌����Ȃ����̂���������̂Ƃ��ĕ`�����ƁA�������������炵�Ĕނɓ����I�ȕ`�����Ŏ��݂̎����̂悤�ɏ\���˂̃L���X�g�����ɏœ_�����킹�ĊG��Ƃ����̂ł͂Ȃ����ƁA�z�����܂����B�������A�l�ɗ^����C���p�N�g������Ƃ����_�ł͏ё���̕`�����́A�l�I�Ȏ����ʼne���͂�����ł��傤�B���̈Ӗ��ŁA�ё���̂悤�ȕ`�����ŁA��P���~�U�O�p�Ƃ����傫���Ȃ��T�C�Y�̍�i�ɂ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����̖ڋʂ́w�����߂̂��h��x�Ƃ������ł����A�G���E�O���R�Ƃ�����Ƃ̐^�����́A�����������ł������ŁA���̂悤�ȏ��i�ł����ۗ����Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ��̂����A����̓W�������Ă��Ċ����܂����B���̂��݂ŁA���̃R�[�i�[���܂Ƃ߂ł͂Ȃ����Ǝv�����킯�ł��B �W �ߑ�|�p�ƃG���E�O���R�̍Ւd��F��ƁA���z�ƂƂ���

�g�I�o�[������q���́A���̌��z�\�����G��ɂ�����l���z�u��\�}�ƈ�̂Ɖ����Ă���B�Ւd���ŏ㕔�ɂ܂Ŋg�傷�����ɐ݂���ꂽ���́A�w�����߂̂��h��x���̌��̕\���̈ꕔ�ƂȂ�A�����\�����͂��̎��R�̌���������ł������̂悤�Ɍ�����B��ʍ����Ɍ�����A�g���h�̒��̃����h�}�[�N�́A�}���A�̉B�g�Ƃ��Ă̐_�̓s�s���ے�����B�őO���ɕ`���ꂽ�A����̏������ے�����o���ƃ����́A���̍�i�̂������ɖ{���u���ꂽ�͂��̍Ւd������Ԃł��邩�̂悤���B�}���A�̎ւ̂悤�ɋȂ��肭�˂����l�̂́A�܂�Ŋώ҂��ޏ��̖ڂ̑O�Ɉړ����Č��Ă��邩�̂悤�ɁA���l�ɂ��ĕ��G�Ȏ��_���ݒ肳��Ă���B�����ċɒ[�ȒZ�k�@�ŕ`���ꂽ�V�g�̗������̌��ʂ傳���Ă���B�ώ҂��������Ƃ��Ă��A�u���^�ɊJ�������͏�ɂ��̒��_�������A�V�g�����̎��𒆐S�ɏ�ɉ�]���Ă��邩�̂悤�Ȍ��ʂ������炵�Ă���B�G���E�O���R�́A��_�ȍ\�}��p���Đ��������Ɓu�����v�G��̒����I�ȉ\���������A�_�C�i�~�b�N�ł���ׂ��|�p�E�i�̐ÓI�ȗ�����ے肵���B�����������݂��邩�̂悤�ȁA�^�����郔�B�W�������G��ɋ��߂��̂ł���B�����āA�����̊��ƊG��|�p�����݂ɐZ���������\����V���ȃA�C�f�B�A�A�����Ƃ��Ē����B�܂�A�G�悪���R�̈ꕔ�ɂȂ�̂Ɠ��l�A���R���|�p�\���̈ꕔ�ɂȂ�A�Ƃ����킯�ł���B�h �������p�ɂȂ�܂������A�Ō�̍l�@�͂�����Ǝ֑��Ɋ�����ꂽ�̂������āA���̍�i���`���ꂽ�Ӑ}����������Ă���Ǝv���܂��B�c���̍\�}�͍�i������ꂽ��ɂ��鑋�̌����Ɍ����Đl�X�̎�������֏�ւƃ��[�h���Ă����悤�ɁA�����āA��i��l�X�����グ�邱�Ƃ�O��ɁA�����猩�グ��悤�Ȏ������ӎ����ĕ`����Ă���B���̂��߁A������̎����ł���炵�������邽�߂ɏc���ɕ`���ƁA�l�Ԃ͂Ђ�뒷���Ȃ��Ă��܂��킯�ł��B������㐢�ɂȂ��āA�^������ӏ܂��邱�ƂɂȂ�A������݂��Đ��l�܂�ɂȂ�Ȃ��悤�ɕ`����Ă����̂��A�Ђ�뒷�������Ă��܂��Ƃ����킯�ł��B���˂��˂����悤�ɑS�̂ɂȂ��Ă���̂́A�l�X�̎�����������߂̓�����U�����邱�ƂƁA��ʑS�̂Ƀ_�C�i�~�b�N�ȓ�����^������ʂݏo���Ă���A�Ƃ������Ƃł��傤�B�l���i�����ł̓}���A�j���ő�̗D��������������������͓̂����Ă���ƌ����邱�Ƃł���Ƃ��āA���̓������L�����o�X�̏�ŕ\�킷���߂ɁA�낤�����̉��̂��߂��̂悤�ȁA�����Ɨh��ď�ɏ����čs�����܂��Q�l�ɁA�㏸�C���̂悤�ɗ�����`���ď㏸���Ă����\�}�ƂȂ����Ƃ������Ƃł��傤���B

�������A�����ŏ��������~�܂��čl���Ă݂����Ǝv���܂��B�������������߂̂��h��Ƃ����̂́A�C�G�X�Ƃ��̐���ł���}���A�̓A�_���ƃC�u�ȗ��̌��߂ł���Z�b�N�X���o���ɐ_�̌b�݂̓��ʂȌv�炢�Ő��܂ꂽ�A�܂茴�߂�Ƃ�Ă����Ƃ������`�ł��B�l�Ԃ͐��܂�Ȃ���ɂ��Č��߂�w�����Ă�����̂ŁA�����n���̂͐_�̈��ł����Ȃ��B�������A����}���A�͂��̌��߂���w����Ȃ������Ő��炩�Ȏp�Ő��܂ꂽ�A�Ƃ����A�����Ȃ�L���X�g�A�}���A�̐�����������悤�ȋ��`�ł��B������O���R�́A���̍�i�͂���قǃ_�C�i�~�b�N�Ńh���}�`�b�N�Ɏd�グ��K�v���������̂ł��傤���B�Ƃ����̂����{�I�ȋ^��ł��B����̓W���ł��A�O���R�̕ʂ��w�����߂̂��h��x�i���}�j���W������Ă��܂������A�ނ���A����Ƃ͈���āA�W�����邢�F�ʂŁA���������������̍�i�ŁA���Ƃ����Ȃ�A�ނ��낱����̕��Ɋ�������Ǝv���܂����B ������ނ����������̉�Ƃ̍�i�ł��A�Ⴆ�X�y�C���ł������[�����i�E��}�j��X���o�����̒����ȍ�i������܂����A���������Ă��������ƁA�O���R�̂��̍�i�̂悤�Ȃ��̂Ƃ͐����́A�ÓI�ŒW���F�ʂ̗�����������i�ɂȂ��Ă��܂��B �ł́A�ǂ����ăO���R�����A���̂悤�ȃ��j�[�N�ȁw�����߂̂��h��x�𐧍삵���̂��A����ɂ́A�O���R������A�Ɠ����邵���Ȃ��̂�������܂���B����͓����ɂȂ��Ă��܂���ˁB�ł��A���̂悤�ɂ������Ă��܂��̂��A���ꂱ�Ƃ�����ƂŁA������D�܂����Ǝv�����A�ς��Ǝv�����ŁA�O���R��Ƃ��D�ނ��ǂ����̕���_�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���܂��B���ꂪ�A�G��ӏ܂̈��D�҂Ƃ��Ă̎��̐����Ȋ��z�ł��B�����g�A����܂ŁA�O���R�̍�i�̓������Ɋւ��āA����̎�����芪�����Ɉ����āA����Ȃ�Ɂi�����Ɂj�l���Ă��܂������A�ǂ����Ă��B���̈�_�����́A�����Ȃ�ɔ[�����邱�Ƃ��ł��܂���ł����B���ꂪ�A���ƃO���R�̍�i�Ƃ̊Ԃɂ����̌��Ԃ̂悤�Ȃ��̂ŁA����͌��ǁA����̓W������������ł͖��߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ������Ƃ����̂��A����̍ŏI�I�Ȋ��z�ł��B |

�W�����ɓ����čŏ��ɏ����Ă������̂́A��Ǝ��g�̎��摜�ŁA�������琔�_�̏ё��悪�����Ă���܂������A����͎��ɂƂ��Ă͋����ł����B�O���R�ɑ��Ď��̂����Ă����C���[�W���ɏ\���������̂ł��B���̍ő�̓_�́A�u�܂Ƃ��ȊG��`���Ă���v�Ƃ������Ƃł����B����̓W����̖ڋʂƂȂ��Ă���u�����߂̂��h��v�̂悤�ȏ@����Ɍ����ł����A�ǂ����ނ̊G�ɂ́A�u�ǂ��ɖڂ����Ă���̂�����Ȃ��v�Ƃł������悤�Ȋ���A�����đ_���Ă���Ă���Ƃ����v���Ȃ��Ђ˂��ꂽ�Ƃ��낪�I���Ɍ����Ă��܂��B���ꂪ�ڂɂ��l�́A�ނ̍�i�ɂ͂��čs���Ȃ��Ɗ����邱�Ƃł��傤�B���������Ɠ��̔ނ̕ȂƂ��L���̂悤�Ȃ��̂��A�����Ő��_�����Ă���ё���ɂ́A���܂芴�����Ȃ��B�����炭�A�O���R�Ƃ�����Ɩ����āA�x���X�P�X�ƌ����Ă��A������ڂ����Ȃ��l�͂��̂܂ܔ[�����Ă��܂��̂ł͂Ȃ����A�����������Ɍ����܂��B����́A���f�������݂��A�ё���Ƃ������̂��`�����ړI���l������A�ǂ����Ă����f���ƂȂ��Ă���l���Ɏ��Ă��邱�ƁA���͂��̃��f���ƂȂ����l���̓@��ɏ����邱�Ƃ���A���܂��Ȃ��Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ���������̌̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����̍�i�ł́A�����̑e���M�������l���̊�̕\��ɖ�������^���A�\�}�̂��ꂪ�Ɠ��̃��A���e�B��^����Ƃ����A�@����ł͖ڏ��Ɋ�����l�����邾�낤�ނ̕Ȃ��}������āA���ʓI�ɏё��̐l�������������Ƃ��Č����Ă���̂ł��B����ɔ�ׂ�ƁA�C�^���A�E���l�b�T���X�̃_���B���`��t�@�G���̏ё���͐����Ă��邯��ǁA�₽���������邾�낤�Ǝv����قǂł��B�W���̒��ŁA���̉�Ƃ̕`�����ё�����O���R��͎ʂ������̂Ƃ̗���i�����ׂēW������Ă��܂����i�E�}�A�E�����O���R�̕`�������́j���A�O���R�̖͎ʂ͑e���ۂ����̂̕`���ꂽ�l�������������Ƃ��������͐��i�D���Ă���悤�Ɋ������܂����B�Ƃ��ɁA�e���ɕM�����ŕ`���ꂽ�M�G�����̂܂܊�̕\��̋ؓ��̓����ɂ������Ă��č\�}�̘c�݂��A��ɓ��������邩�̂悤�Ɍ����Ă���̂ł��B����́A�g�߂ȗ�Ō����A�܂̐��E�ŁA�A�N�V������ʂŐg�̂��̓������f�t�H�����ɂ���Ęc�܂�����A�܂������̃f�B�e�[���������ĕ`�����܂��ɓ����̕����ɐ�����ׂĈ����Ƃ����悤�ȏȗ��������čs�����ƂŃA�N�V�����̖�������\�킵�Ă���̂Ɏ��Ă��܂��B���������������ё���̐l���ɐ��������Ƃ����������������������̗v���ƂȂ��Ă���悤�ł��B

�W�����ɓ����čŏ��ɏ����Ă������̂́A��Ǝ��g�̎��摜�ŁA�������琔�_�̏ё��悪�����Ă���܂������A����͎��ɂƂ��Ă͋����ł����B�O���R�ɑ��Ď��̂����Ă����C���[�W���ɏ\���������̂ł��B���̍ő�̓_�́A�u�܂Ƃ��ȊG��`���Ă���v�Ƃ������Ƃł����B����̓W����̖ڋʂƂȂ��Ă���u�����߂̂��h��v�̂悤�ȏ@����Ɍ����ł����A�ǂ����ނ̊G�ɂ́A�u�ǂ��ɖڂ����Ă���̂�����Ȃ��v�Ƃł������悤�Ȋ���A�����đ_���Ă���Ă���Ƃ����v���Ȃ��Ђ˂��ꂽ�Ƃ��낪�I���Ɍ����Ă��܂��B���ꂪ�ڂɂ��l�́A�ނ̍�i�ɂ͂��čs���Ȃ��Ɗ����邱�Ƃł��傤�B���������Ɠ��̔ނ̕ȂƂ��L���̂悤�Ȃ��̂��A�����Ő��_�����Ă���ё���ɂ́A���܂芴�����Ȃ��B�����炭�A�O���R�Ƃ�����Ɩ����āA�x���X�P�X�ƌ����Ă��A������ڂ����Ȃ��l�͂��̂܂ܔ[�����Ă��܂��̂ł͂Ȃ����A�����������Ɍ����܂��B����́A���f�������݂��A�ё���Ƃ������̂��`�����ړI���l������A�ǂ����Ă����f���ƂȂ��Ă���l���Ɏ��Ă��邱�ƁA���͂��̃��f���ƂȂ����l���̓@��ɏ����邱�Ƃ���A���܂��Ȃ��Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ���������̌̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����̍�i�ł́A�����̑e���M�������l���̊�̕\��ɖ�������^���A�\�}�̂��ꂪ�Ɠ��̃��A���e�B��^����Ƃ����A�@����ł͖ڏ��Ɋ�����l�����邾�낤�ނ̕Ȃ��}������āA���ʓI�ɏё��̐l�������������Ƃ��Č����Ă���̂ł��B����ɔ�ׂ�ƁA�C�^���A�E���l�b�T���X�̃_���B���`��t�@�G���̏ё���͐����Ă��邯��ǁA�₽���������邾�낤�Ǝv����قǂł��B�W���̒��ŁA���̉�Ƃ̕`�����ё�����O���R��͎ʂ������̂Ƃ̗���i�����ׂēW������Ă��܂����i�E�}�A�E�����O���R�̕`�������́j���A�O���R�̖͎ʂ͑e���ۂ����̂̕`���ꂽ�l�������������Ƃ��������͐��i�D���Ă���悤�Ɋ������܂����B�Ƃ��ɁA�e���ɕM�����ŕ`���ꂽ�M�G�����̂܂܊�̕\��̋ؓ��̓����ɂ������Ă��č\�}�̘c�݂��A��ɓ��������邩�̂悤�Ɍ����Ă���̂ł��B����́A�g�߂ȗ�Ō����A�܂̐��E�ŁA�A�N�V������ʂŐg�̂��̓������f�t�H�����ɂ���Ęc�܂�����A�܂������̃f�B�e�[���������ĕ`�����܂��ɓ����̕����ɐ�����ׂĈ����Ƃ����悤�ȏȗ��������čs�����ƂŃA�N�V�����̖�������\�킵�Ă���̂Ɏ��Ă��܂��B���������������ё���̐l���ɐ��������Ƃ����������������������̗v���ƂȂ��Ă���悤�ł��B