�Q�O�P�W�N�R���Q���i���j�������m���p��

�����̂悤�Ɏd���̗p���œs�S�ɏo���Ƃ��ɁA�e�L�p�L�ƕЕt���ďI�������ŁA���̂��łɗ���������B���傤�ǂ��̓W����P�T�ԑO�Ɏn�܂�������ŁA�����炭���G���邾�낤�v���Ă����̂ŁA������ߋ��j�̂T���߂��ł���A����قǍ��G���Ă��Ȃ��Ƃ���ŗ��������Č��邱�Ƃ��ł��邾�낤�A�ƌ����Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B���ہA�s���Ă݂�Ǝv�����ʂ�ł����B�S�̂Ƃ��āA�����������p�ق̃R���N�V�����̓W����̏ꍇ�ɂ́A�ڋʂ̍�i�͂������ɐ����̂ł����A���̐��_�ȊO�͐����킹�̂悤�ȍ�i���������������āA�����ŋ����߂��Ă��܂��̂���Ȃ�ł����A����̓W����i�͕��ϓI�Ƀ��x���������āA�ڋʈȊO�̍�i���A����Ȃ�ɖʔ������邱�Ƃ��ł��܂����B�W���́A�e�[�}��������Ă��āA����Ȃ�ɐ�������Ă����悤�ł����A���̃e�[�}�ɕ�����ꂽ�W���R�[�i�[�̍ŏ��ɂ͕K���x���X�P�X�̍�i���W������Ă��āA���̂���̌����Ă��A���̓W����̓x���X�P�X�����_���X�y�C�����玝���o�����Ƃ����C���ł����������Ƃ������̂ł��邱�Ƃ��A���̓W���p��������悭������܂��B�x���X�P�X�����C���Ƃ��āA�ނ������P�V���I����̃n�v�X�u���N���Ƃ̋{��Ƃ��̎��ӂʼnh�����A������X�y�C���E�o���b�N�̊G��̓W���Ƃ������Ƃł��傤���B���́A�ǂ��炩�Ƃ����ƁA��l�̉�Ƃ̉�ړW�̂悤�ȏW���I�Ɍ��Ă��������D���ŁA�����Ɋ��z����������ł���唼�͂����ŁA���̉�Ƃ̍�i�Ƃ͉����݂����Ȃ��Ƃ������̎��_�ōD������ɉ��߂���悤�Ɍ��Ă���̂ł����A�����ł̓x���X�P�X�����C���Ƃ͂����A��ړW�̂悤�ɂ�������̍�i���W�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A���̉�Ƃ̍�i�����Ȃ��Ȃ��̂ŁA�������������ł͂Ȃ��āA�X�̍�i���X�Ɋy���ނ悤�ɂ��܂����B���������āA�����ł͌X�̍�i�ɂ��ăA�g�����_���Ȋ��z���������x�ɋL���Ă������Ǝv���܂��B

�����̂悤�Ɏd���̗p���œs�S�ɏo���Ƃ��ɁA�e�L�p�L�ƕЕt���ďI�������ŁA���̂��łɗ���������B���傤�ǂ��̓W����P�T�ԑO�Ɏn�܂�������ŁA�����炭���G���邾�낤�v���Ă����̂ŁA������ߋ��j�̂T���߂��ł���A����قǍ��G���Ă��Ȃ��Ƃ���ŗ��������Č��邱�Ƃ��ł��邾�낤�A�ƌ����Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B���ہA�s���Ă݂�Ǝv�����ʂ�ł����B�S�̂Ƃ��āA�����������p�ق̃R���N�V�����̓W����̏ꍇ�ɂ́A�ڋʂ̍�i�͂������ɐ����̂ł����A���̐��_�ȊO�͐����킹�̂悤�ȍ�i���������������āA�����ŋ����߂��Ă��܂��̂���Ȃ�ł����A����̓W����i�͕��ϓI�Ƀ��x���������āA�ڋʈȊO�̍�i���A����Ȃ�ɖʔ������邱�Ƃ��ł��܂����B�W���́A�e�[�}��������Ă��āA����Ȃ�ɐ�������Ă����悤�ł����A���̃e�[�}�ɕ�����ꂽ�W���R�[�i�[�̍ŏ��ɂ͕K���x���X�P�X�̍�i���W������Ă��āA���̂���̌����Ă��A���̓W����̓x���X�P�X�����_���X�y�C�����玝���o�����Ƃ����C���ł����������Ƃ������̂ł��邱�Ƃ��A���̓W���p��������悭������܂��B�x���X�P�X�����C���Ƃ��āA�ނ������P�V���I����̃n�v�X�u���N���Ƃ̋{��Ƃ��̎��ӂʼnh�����A������X�y�C���E�o���b�N�̊G��̓W���Ƃ������Ƃł��傤���B���́A�ǂ��炩�Ƃ����ƁA��l�̉�Ƃ̉�ړW�̂悤�ȏW���I�Ɍ��Ă��������D���ŁA�����Ɋ��z����������ł���唼�͂����ŁA���̉�Ƃ̍�i�Ƃ͉����݂����Ȃ��Ƃ������̎��_�ōD������ɉ��߂���悤�Ɍ��Ă���̂ł����A�����ł̓x���X�P�X�����C���Ƃ͂����A��ړW�̂悤�ɂ�������̍�i���W�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A���̉�Ƃ̍�i�����Ȃ��Ȃ��̂ŁA�������������ł͂Ȃ��āA�X�̍�i���X�Ɋy���ނ悤�ɂ��܂����B���������āA�����ł͌X�̍�i�ɂ��ăA�g�����_���Ȋ��z���������x�ɋL���Ă������Ǝv���܂��B

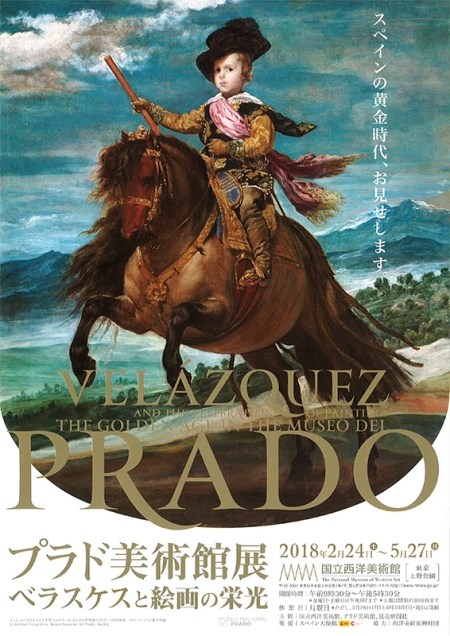

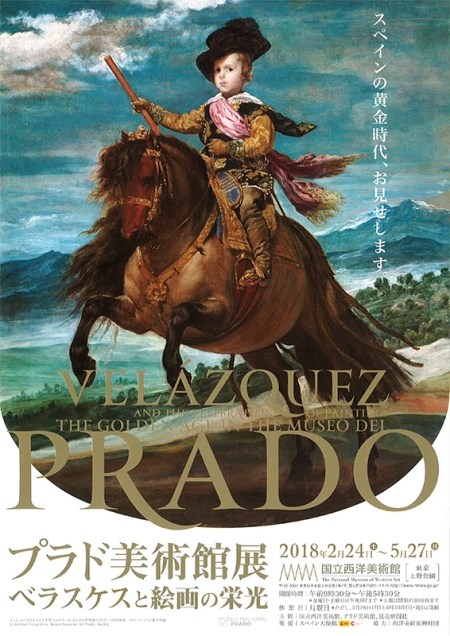

�܂��́A��ɂ���āA��Î҂̂����������p���Ă����܂��B�g���E���w�̔��̓a���Ƃ��Ēm����v���h���p�ق́A�X�y�C�������ɂ���Ď��W���ꂽ�X�y�C���A�C�^���A�A�t�����h���G��𒆐S�ɁA�P�W�X�P�X�N�ɉ����̔��p�قƂ��ĊJ�݂���܂����B�{�W�́A�i�����j���m���p�j�ő�̉�Ƃ̈�l�ł���f�B�G�S�E�x���X�P�X�i�P�T�X�X�`�P�U�U�O�N�j�̍�i�V�_�����ɁA�P�V���I�G��̖��i�ȂǂU�P�_���܂ޖ�V�O�_���Љ����̂ł��B�v���h���p�ق͌��������P�Q�O�_�̃x���X�P�X��i�̂�����S�����������Ă��܂����A���̏d�v���䂦�ɊيO�ւ݂̑��o�����������������Ă��܂��B���������Ȃ��œ��{�ɂ����ĂV�_���̌��삪�ꓰ�ɓW�������̂́A���M���ׂ����ƂƂ����܂��傤�B�P�V���I�̃X�y�C���́A�x���X�P�X���͂��߁B���x�[���B�X���o�����⃀���[�����Ȃǂ̑��Ƃ�y�o���܂����B�ނ�̌|�p����d�v�Ȉ���ɁA���X�y�C�����Ƃ��݂ȊG������D�����W�������Ƃ��������܂��B�����t�F���y�S���̔���A�����R���N�V�����̃e�B�c�B�A�[�m��[�x���X�̌���Q����G�����đ听�����{���ƃx���X�P�X�́A�X�y�C���ɂ����ĊG��|�p�����B���������ɂ̉h��������������݂ł����B�{�W�́A�t�F���y�S���̋{��𒆐S�ɂP�V���I�X�y�C���̍��ۓI�ȃA�[�g�V�[�����Č����A���L���v���h���p�ق̃R���N�V�����̖��͂������\���������M�d�ȋ@��ƂȂ�ɈႢ����܂���B�h

����ł́A�W�����ɂ��������Č��Ă��������Ǝv���܂��B

�T�D�|�p

�f�B�G�S�E�x���X�P�X���u�t�@���E�}���e�B�l�X�E�����^�j�F�[�X�̏ё��v�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B�W�����ɓ����Đ��ʂɃC�_���S���u�����߂̐����`�����Ȃ�_�v�̔��͂�����ʂ��ڂɓ����Ă��܂��B���ہA���̍�i�͔h��Ȃ̂ō�i�̑O�ɂ͐₦���l���W�܂��Ă����悤�ł��B���̌��������ɁA�i���ΓI�Ɂj�Ђ�����ƓW������Ă����̂����̍�i�ł��B���ӂ��Ă��Ȃ��ƌ��߂����Ă��܂��悤�ɁA���肰�Ȃ������ɍ݂�܂����B����قǖڗ����Ȃ��A�ꌩ�}�f�Ɋ������Ēʂ�߂��Ă��܂������ȍ�i�ł����B���������~�܂����̂́A��i�̗͂Ƃ����͂ł͂Ȃ��āA�W�����x���Ƀx���X�P�X�̍�i�ł��邱�Ƃ����L����Ă�������ɑ��Ȃ�܂���B���������́u�����߂̐����`�����Ȃ�_�v�ɔ�ׂđf���C�Ȃ��قǃV���v���ŁA�F���͒n���ł��B�������A����łׂ͗ɓW�����Ă���W���[�y�E�f�E���x�[�����u�G�o�v�i�E���}�j�������悤�ł��B�������A�u�G�o�v�͍�i�Ƃ��Ă̌���������B�Ⴆ���J�����@�b�W�H��̌��Ɖe�̌������R���g���X�g�ł���Ƃ��A���h��̊G�̋�ł����Ƃ��قǎ��ᰂ���ᰂ������ɕ`���āA�l���̘V��Ɛl���̋�J���ۗ�������悤�ɕ`���Ă���B�i���ɂ́A���̍�i�͏�����肷���ŃN�T�C��ۂ���̂ł����A����̓x���X�P�X�ׂ̗ɓW������Ă��āA��ׂČ��Ă��܂�����������܂���j����ɑ��āA���́u�t�@���E�}���e�B�l�X�E�����^�j�F�[�X�̏ё��v�̓����Ƃ������p�b�ƌ�������͓̂���B����́A��Ȍ�����������ΊG�悻�̂��̂Ƃ��������Ȃ�����ł��B�����Ă݂�X�^���_�[�h�Ƃ��āA����Ƃ̋�

�f�B�G�S�E�x���X�P�X���u�t�@���E�}���e�B�l�X�E�����^�j�F�[�X�̏ё��v�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B�W�����ɓ����Đ��ʂɃC�_���S���u�����߂̐����`�����Ȃ�_�v�̔��͂�����ʂ��ڂɓ����Ă��܂��B���ہA���̍�i�͔h��Ȃ̂ō�i�̑O�ɂ͐₦���l���W�܂��Ă����悤�ł��B���̌��������ɁA�i���ΓI�Ɂj�Ђ�����ƓW������Ă����̂����̍�i�ł��B���ӂ��Ă��Ȃ��ƌ��߂����Ă��܂��悤�ɁA���肰�Ȃ������ɍ݂�܂����B����قǖڗ����Ȃ��A�ꌩ�}�f�Ɋ������Ēʂ�߂��Ă��܂������ȍ�i�ł����B���������~�܂����̂́A��i�̗͂Ƃ����͂ł͂Ȃ��āA�W�����x���Ƀx���X�P�X�̍�i�ł��邱�Ƃ����L����Ă�������ɑ��Ȃ�܂���B���������́u�����߂̐����`�����Ȃ�_�v�ɔ�ׂđf���C�Ȃ��قǃV���v���ŁA�F���͒n���ł��B�������A����łׂ͗ɓW�����Ă���W���[�y�E�f�E���x�[�����u�G�o�v�i�E���}�j�������悤�ł��B�������A�u�G�o�v�͍�i�Ƃ��Ă̌���������B�Ⴆ���J�����@�b�W�H��̌��Ɖe�̌������R���g���X�g�ł���Ƃ��A���h��̊G�̋�ł����Ƃ��قǎ��ᰂ���ᰂ������ɕ`���āA�l���̘V��Ɛl���̋�J���ۗ�������悤�ɕ`���Ă���B�i���ɂ́A���̍�i�͏�����肷���ŃN�T�C��ۂ���̂ł����A����̓x���X�P�X�ׂ̗ɓW������Ă��āA��ׂČ��Ă��܂�����������܂���j����ɑ��āA���́u�t�@���E�}���e�B�l�X�E�����^�j�F�[�X�̏ё��v�̓����Ƃ������p�b�ƌ�������͓̂���B����́A��Ȍ�����������ΊG�悻�̂��̂Ƃ��������Ȃ�����ł��B�����Ă݂�X�^���_�[�h�Ƃ��āA����Ƃ̋� ���ō�i�̌���������A�������������݂ƌ����Ă��܂��B�����炭�A����͌㐢�ɂȂ��āA�Ⴆ�Q�P���I�Ɏ����G�������ۂɁA�G��̃��A���Ƃ����̂́A�܂��ɂ��̍�i�̂悤�ɕ`�����ƂȂ̂ł���Ƃ����A�����������̂ƂČ����Ă��܂��Ă���B����䂦�ɁA�����Ƃ����Ƃ��������̂����o�����Ƃ��A���̑��ł͓���Ȃ��āA���̈�핁�ՓI�ɉf��̂������Ƃ�������O�A�܂�}�f�ɉf���Ă��܂��B����������i�Ƃ��āA���̖ڂɂ͉f��܂����B

���ō�i�̌���������A�������������݂ƌ����Ă��܂��B�����炭�A����͌㐢�ɂȂ��āA�Ⴆ�Q�P���I�Ɏ����G�������ۂɁA�G��̃��A���Ƃ����̂́A�܂��ɂ��̍�i�̂悤�ɕ`�����ƂȂ̂ł���Ƃ����A�����������̂ƂČ����Ă��܂��Ă���B����䂦�ɁA�����Ƃ����Ƃ��������̂����o�����Ƃ��A���̑��ł͓���Ȃ��āA���̈�핁�ՓI�ɉf��̂������Ƃ�������O�A�܂�}�f�ɉf���Ă��܂��B����������i�Ƃ��āA���̖ڂɂ͉f��܂����B

��i�Ƃ��Ă͂R�O�㔼�̏����̂���ŁA�܂��ɒ��������Ƃ����Ă�����i�ŁA�l���J�ɂ�������ƕ`������ł����i�ł��B�����ƌ�́A�ו��������đe�����đS�̂��݂�Ƃ����ƊG�ɂȂ��Ă���Ƃ����`�����ɂ͂Ȃ��Ă��܂���B�w�i���ȗ�����Ē��F�̕ǂ̂悤�ŁA�������l���͍����ߑ��𒅂Ă���̂ɂ�������炸�A��ʑS�͈̂Â��Ȃ��Ă��Ȃ��͕̂s�v�c�ł��B�������A���̈ߑ��̍����_�炩���āA������Ɠ��̐F�����ŁA�[�݂��犴�����܂��B���̍��̐F�����̊�̐S�n�悳�́A�S�𗎂�����������̂��Ǝv���܂��B���̍�����Δ�I�ɕ����オ�锒���肪�ւ�������Ă��āA���̑@�ׂȎw��̕`�ʂɂЂ�����Ă��܂��܂��B���̏ё��̃��f���͒����Ƃ������ŁA�ւ����������̐�ɂ̓t�F���y�S���̒����̔S�y���������ł����A��ʂ��������ł́A�ȗ��ɋ߂��`�����ŁA���́A����䂦�ɖ������̍�i�Ǝv���܂����B�������A�w�i���ȗ�����A�����Ƃ̎d�������Ă���ɂ͑��̓�����Ȃ��A�����đ����Ă���Y�������r���[�ɂ����`���Ă��Ȃ��̂́A���삵�Ă��钤���Ƃ̎p���������o�����A����Β��ۂ�����i�B�㐢�̉��߂ɂȂ�ł��傤���A�|�p�Ƃ̎p�����������Ɏ��o���āA�ё���Ƃ����`�Ɍ����������� �i�ƌ����邩������܂���B�x���X�P�X�̑�\��ł����u���X�E���j�[�i�X�v�ł͌|�p�Ƃ̎p��̈��ʂ̂悤�ɕ`���Ă��܂����i�������Ɂu���X����j�[�i�X�v�͌��邱�Ƃ͂ł��܂���ł����j�A����Ƃ͈���������Ō|�p��`�����ƂɂȂ����B�������߂��邱�Ƃ��\��������܂���B���������N��͂���܂����A�قړ�������ɐ������t�F�����[���͌|�p���e�[�}�ɂ�����i���c���Ă��܂��̂ŁA���̎���ɂ́A�����������Ƃ���Ǝ��g���l����Ƃ������Ƃ��������Ƃ̂�������܂���B���ꂪ�A���̃R�[�i�[�̃e�[�}�Ƃ������ƂɂȂ�̂�������܂��B

�i�ƌ����邩������܂���B�x���X�P�X�̑�\��ł����u���X�E���j�[�i�X�v�ł͌|�p�Ƃ̎p��̈��ʂ̂悤�ɕ`���Ă��܂����i�������Ɂu���X����j�[�i�X�v�͌��邱�Ƃ͂ł��܂���ł����j�A����Ƃ͈���������Ō|�p��`�����ƂɂȂ����B�������߂��邱�Ƃ��\��������܂���B���������N��͂���܂����A�قړ�������ɐ������t�F�����[���͌|�p���e�[�}�ɂ�����i���c���Ă��܂��̂ŁA���̎���ɂ́A�����������Ƃ���Ǝ��g���l����Ƃ������Ƃ��������Ƃ̂�������܂���B���ꂪ�A���̃R�[�i�[�̃e�[�}�Ƃ������ƂɂȂ�̂�������܂��B

�t�����V�X�R�E�f�E�X���o�������u���Y�̃L���X�g�Ɖ�Ɓv�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B�x���X�P�X�́u�t�@���E�}���e�B�l�X�E�����^�j�F�[�X�̏ё��v�Ɠ����悤�ɔw�i�͂قƂ�ǂȂ��āA��Ƃ����ɂ��ꂽ�L���X�g�̎p�����������悤�ɕ`����Ă��邾���̒��ۉ����ꂽ��ʂł��B�x���X�P�X�̏ꍇ�ɂ̓��A���X�e�B�b�N�Ȃ̂ɑ��āA���̃X���o�����̍�i�͐_���`�I�ȕ��͋C�ɕ�܂�Ă���悤�Ɋ����܂��B���ꂪ�A�X���o�����̑傫�ȓ����ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����́A�x���X�P�X�ɔ�ׂĂ������ł����A����œW������Ă����A�����\�E�J�[�m���u���x���i���h�D�X�Ɛ���v�i�E���}�j�������悤�ȍ\�}�ł����Đ����I�ȕ`�ʂ������ė������Ղ���ʂł���Ȃ���A�X���o�����̍�i�ɂ���悤�Ȓ����I�Ő_��I�Ȉ�ۂ͔����̂ł��B

�X���o�����̍�i�ɖ߂�܂��傤�B�Â��w�i�ɁA���ɏƂ炳�ꂽ���Y�̃L���X�g�������яオ���Ă��āA�����ňłɒ��w�i�ɂ͔����ɃS���S�_�̋u�炵���Ő��̉e�������܂��B��O�ɂ͒j�����āA���Ɏ�ĂāA�������L���X�g�̊�����グ�Ă��܂��B��ʍ���A�܂�L���X�g�̔w��̏��������������ŁA�L���X�g��ʂ��Č��グ��j�����Ƃ炵�o���Ă��āA�_��I�ɃL���X�g�ƒj�����т��Ă���B����������i�ł��B���̃L���X�g�̕`�ʂ͔��^�̃��A�����ł��B�y�C�F�̔��́A���グ�Ă���j���̌��F�̂������F�Ƃ͑ΏƓI�Ŏ��̂ł��邱�Ƃ��A�����āA�����Ɍ����������ďƂ炵�o���ꂽ�Ƃ��낪�A���̒j���̐��������Ƃ����l�Ԃ炵���Ƃ͈Ⴄ�Ƃ�f����\�킵�Ă���B��������Ƃ��������Ȏp�����������Ă���̂��ؓ��̉A�e�����ŋ��������悤�ɕ����オ���āA���ꂪ�ɁX�����ƂƂ��ɁA��ɂɑς���L���X�g�̎p���������Ă��܂��B����Δ����̎p�A�����I�Ƃ������ƂɂȂ�̂��B����ƑΔ䂷��悤�ɉE���̒j���͓���I�Ȑl�̎p�ł��B���ꂼ��̎p�����A���ɑΔ䂳��Ă��āA�����Ίp���̊W�ɔz�u���A����������q���ł���B���̓�l�ȊO�̂��̂͗]�v�Ȃ��̂Ƃ��Ĕr������āA��l�̊W�����������ɒ��o�����悤�ɂȂ��Ă���B���̂��߂Ȃ̂ł��傤���A��l�̋����ƈʒu�W�̓��A���Ƃ͒������A�߂����邵�傫���̃o�����X�����������B�������A���̂��Ƃ��p���Č����̏�ʂł͂Ȃ��āA���ۂ��ꂽ�����łȂ���ԂƂ��đ������邱�ƂɂȂ��Ă���ƌ�����Ǝv���܂��B

�X���o�����̍�i�ɖ߂�܂��傤�B�Â��w�i�ɁA���ɏƂ炳�ꂽ���Y�̃L���X�g�������яオ���Ă��āA�����ňłɒ��w�i�ɂ͔����ɃS���S�_�̋u�炵���Ő��̉e�������܂��B��O�ɂ͒j�����āA���Ɏ�ĂāA�������L���X�g�̊�����グ�Ă��܂��B��ʍ���A�܂�L���X�g�̔w��̏��������������ŁA�L���X�g��ʂ��Č��グ��j�����Ƃ炵�o���Ă��āA�_��I�ɃL���X�g�ƒj�����т��Ă���B����������i�ł��B���̃L���X�g�̕`�ʂ͔��^�̃��A�����ł��B�y�C�F�̔��́A���グ�Ă���j���̌��F�̂������F�Ƃ͑ΏƓI�Ŏ��̂ł��邱�Ƃ��A�����āA�����Ɍ����������ďƂ炵�o���ꂽ�Ƃ��낪�A���̒j���̐��������Ƃ����l�Ԃ炵���Ƃ͈Ⴄ�Ƃ�f����\�킵�Ă���B��������Ƃ��������Ȏp�����������Ă���̂��ؓ��̉A�e�����ŋ��������悤�ɕ����オ���āA���ꂪ�ɁX�����ƂƂ��ɁA��ɂɑς���L���X�g�̎p���������Ă��܂��B����Δ����̎p�A�����I�Ƃ������ƂɂȂ�̂��B����ƑΔ䂷��悤�ɉE���̒j���͓���I�Ȑl�̎p�ł��B���ꂼ��̎p�����A���ɑΔ䂳��Ă��āA�����Ίp���̊W�ɔz�u���A����������q���ł���B���̓�l�ȊO�̂��̂͗]�v�Ȃ��̂Ƃ��Ĕr������āA��l�̊W�����������ɒ��o�����悤�ɂȂ��Ă���B���̂��߂Ȃ̂ł��傤���A��l�̋����ƈʒu�W�̓��A���Ƃ͒������A�߂����邵�傫���̃o�����X�����������B�������A���̂��Ƃ��p���Č����̏�ʂł͂Ȃ��āA���ۂ��ꂽ�����łȂ���ԂƂ��đ������邱�ƂɂȂ��Ă���ƌ�����Ǝv���܂��B

�U.�m��

�x���X�P�X���u���j�b�|�X�v�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B���̏͗��Ă̕��ޕ��@�́A���ɂ͂��̈Ӗ����킩��Ȃ��̂ł����A�W������Ă����i�͒m�҂Ƃ���Ă���l���ނɂ�����i��A����炵���薼�̍�i������ł��܂����B���j�b�|�X�͌Ñ�M���V���̌���w�h�̓N�w�҂������ŁA�[���ȃe�[�}��}�̐��_�Ř_���A�Ƃ��ɃG�s�N���X��`�ƃX�g�A�h���U�����Ċy���݁g���j�b�|�X�I���h�h�ƌ����钘��Œm��ꂽ�Ƃ����܂��B�������A���̉�ʂ��������A�Ñ�M���V���̐l�Ƃ������͋C�͂Ȃ��A�����N�w�҂炵����������z����Ă��Ȃ��āA�O���𒅂��j���̏ё���A�������A�M���̂悤�Ȑg���̍����l�̍��Ȋ������Ȃ��A�����̎p�A�܂蕗����Ƃ�������ł��B�w�i�͕ǂ̂悤�Ȃ̂��A�ǐF����ʂɓh���Ă��邾���A�E���̚�́A���ʓI�ʼne�̂悤�ł��B�x���X�P�X�Ƃ����l�͊�{�I�ɏё���Ƃł���ƓW����̐����ɂ������悤�Ɋo���Ă��܂����A���̍�i�����Ă���Ɛl��������`�����������Ƃ������Ƃ��悭������܂��B�������A����Ƃ͂������ĉ�Ƃ͒������āA���̒ʂ�ɐ��삵�Ȃ���Ȃ�Ȃ������͂��Ȃ̂ŁA�ǂ��܂ł���Ɩ{�l�̈ӎu�Ȃ͕̂�����܂��A���炩�̋��ӂ����߂ēN�w�҂��ɏ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă����͂��ł��B������ɁA�x���X�P�X�͂����̏オ��Ȃ��j���̎p��`���Ă��邾���ł��B���̎p�̊O���̍��́A�ŏ��Ɍ����u�t�@���E�}���e�B�l�X�E�����^�j�F�[�X�̏ё��v�̍��Ƃ͖��炩�Ɉ���Ă��āA�u�t�@���E�}���e�B�l�X�E�����^�j�F�[�X�̏ё��v�̍��ɂ���������͂Ȃ��āA�������������悤�ȓ݂��F�ł��B�݂��F�̔w�i�ƍ����O���ɑ��Ċ�̔��F�͑ΏƂ����킾���āA�X�|�b�g���C�g���������Ă���悤�ɖڗ����A�����́A�����ɓ�����܂��B�܂�A���̍�i������l�́A����ȊO�̔w�i�Ƃ�������Ƃ��ɒ��ӂ𒍂����ƂȂ��A��������ɏW������悤�ɉ�ʂ�����Ă���B�����ł́A�x���X�P�X�͊�ɏd�S�������Ă���̂�������܂��B����́A�����ɂ���Ă͋ߑ�I�ȃ��A���Ȑl�Ԃ̕`�ʂł���Ƃ�������������Ƃ����܂��B�Ñ�M���V���̓N�w�҂Ƃ������䑕�u�⏬������P��������ʂɓ��ꍞ��ŁA�����ɂ���ď��藧�Ă�̂ł͂Ȃ��āA���̐l��������`�ʂ��āA���̐l���̔��^�I�ȕ`�ʂɂ���ēN�w�҂ł��邱�Ƃ��A�ߑ�I�Ȏ�̂̍l�����ŁA�\�����悤�Ƃ��Ă���A�Ƃ���������

�x���X�P�X���u���j�b�|�X�v�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B���̏͗��Ă̕��ޕ��@�́A���ɂ͂��̈Ӗ����킩��Ȃ��̂ł����A�W������Ă����i�͒m�҂Ƃ���Ă���l���ނɂ�����i��A����炵���薼�̍�i������ł��܂����B���j�b�|�X�͌Ñ�M���V���̌���w�h�̓N�w�҂������ŁA�[���ȃe�[�}��}�̐��_�Ř_���A�Ƃ��ɃG�s�N���X��`�ƃX�g�A�h���U�����Ċy���݁g���j�b�|�X�I���h�h�ƌ����钘��Œm��ꂽ�Ƃ����܂��B�������A���̉�ʂ��������A�Ñ�M���V���̐l�Ƃ������͋C�͂Ȃ��A�����N�w�҂炵����������z����Ă��Ȃ��āA�O���𒅂��j���̏ё���A�������A�M���̂悤�Ȑg���̍����l�̍��Ȋ������Ȃ��A�����̎p�A�܂蕗����Ƃ�������ł��B�w�i�͕ǂ̂悤�Ȃ̂��A�ǐF����ʂɓh���Ă��邾���A�E���̚�́A���ʓI�ʼne�̂悤�ł��B�x���X�P�X�Ƃ����l�͊�{�I�ɏё���Ƃł���ƓW����̐����ɂ������悤�Ɋo���Ă��܂����A���̍�i�����Ă���Ɛl��������`�����������Ƃ������Ƃ��悭������܂��B�������A����Ƃ͂������ĉ�Ƃ͒������āA���̒ʂ�ɐ��삵�Ȃ���Ȃ�Ȃ������͂��Ȃ̂ŁA�ǂ��܂ł���Ɩ{�l�̈ӎu�Ȃ͕̂�����܂��A���炩�̋��ӂ����߂ēN�w�҂��ɏ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă����͂��ł��B������ɁA�x���X�P�X�͂����̏オ��Ȃ��j���̎p��`���Ă��邾���ł��B���̎p�̊O���̍��́A�ŏ��Ɍ����u�t�@���E�}���e�B�l�X�E�����^�j�F�[�X�̏ё��v�̍��Ƃ͖��炩�Ɉ���Ă��āA�u�t�@���E�}���e�B�l�X�E�����^�j�F�[�X�̏ё��v�̍��ɂ���������͂Ȃ��āA�������������悤�ȓ݂��F�ł��B�݂��F�̔w�i�ƍ����O���ɑ��Ċ�̔��F�͑ΏƂ����킾���āA�X�|�b�g���C�g���������Ă���悤�ɖڗ����A�����́A�����ɓ�����܂��B�܂�A���̍�i������l�́A����ȊO�̔w�i�Ƃ�������Ƃ��ɒ��ӂ𒍂����ƂȂ��A��������ɏW������悤�ɉ�ʂ�����Ă���B�����ł́A�x���X�P�X�͊�ɏd�S�������Ă���̂�������܂��B����́A�����ɂ���Ă͋ߑ�I�ȃ��A���Ȑl�Ԃ̕`�ʂł���Ƃ�������������Ƃ����܂��B�Ñ�M���V���̓N�w�҂Ƃ������䑕�u�⏬������P��������ʂɓ��ꍞ��ŁA�����ɂ���ď��藧�Ă�̂ł͂Ȃ��āA���̐l��������`�ʂ��āA���̐l���̔��^�I�ȕ`�ʂɂ���ēN�w�҂ł��邱�Ƃ��A�ߑ�I�Ȏ�̂̍l�����ŁA�\�����悤�Ƃ��Ă���A�Ƃ��������� ���B�������A���̍�i�̐l���̊�̕`�����ɂ��ẮA�u�t�@���E�}���e�B�l�X�E�����^�j�F�[�X�̏ё��v�̂Ƃ��̂悤�ɒ��J�ɍׂ����`������ł���킯�ł͂Ȃ��āA��ʂɋߊ���Ċώ@���Ă݂�ƕ`�����͑e���ł��B���ꂪ����Ă݂�Ɛ��������Ɛl�����`����Ă���悤�Ɍ����Ă��܂��B���ꂪ�A�x���X�P�X�̑傫�ȓ����Ƃ�����ł��傤�B������A�l������̎�̂Ƃ��ē��ʂ܂ŕ\������Ƃ����͈̂Ⴄ�Ǝv���܂��B���̍�i�͋{�a���ǂ����̕ǂɏ�����̂ŁA�ӏ܂����Ƃ����̂ł͂Ȃ��āA�����̃C���e���A�Ƃ��āA���߂���Ƃ��������̂��̂ł��悤�B������A����炵������������Ƃ������ƂŁA������Ƃ������Ƃ��l�����ĕ`����Ă���B���ꂪ�A�����ɏq�ׂ��A���̉�Ƃ̓����ƂȂ��Ă���Ƃ������ƂȂ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���ꂪ�A���ۂɁA���̍�i�̂悤�ȓN�w�҂�`������i�ł́A�ǂ̂悤�Ȍ��ʂ������Ă���̂��A����́A�W����ł��������Ă��܂������A���ɂ͂悭������܂���B�����ȂƂ���B���������邱�Ƃ́A�薼�Ƃ����܂�l���Ȃ��ŁA�ЂƂ�̒j����`������i�Ƃ��āA�ۗ����������Ƃ����Ƃ��������邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł����A�G�ɂȂ��Ă���Ƃ�����i�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

���B�������A���̍�i�̐l���̊�̕`�����ɂ��ẮA�u�t�@���E�}���e�B�l�X�E�����^�j�F�[�X�̏ё��v�̂Ƃ��̂悤�ɒ��J�ɍׂ����`������ł���킯�ł͂Ȃ��āA��ʂɋߊ���Ċώ@���Ă݂�ƕ`�����͑e���ł��B���ꂪ����Ă݂�Ɛ��������Ɛl�����`����Ă���悤�Ɍ����Ă��܂��B���ꂪ�A�x���X�P�X�̑傫�ȓ����Ƃ�����ł��傤�B������A�l������̎�̂Ƃ��ē��ʂ܂ŕ\������Ƃ����͈̂Ⴄ�Ǝv���܂��B���̍�i�͋{�a���ǂ����̕ǂɏ�����̂ŁA�ӏ܂����Ƃ����̂ł͂Ȃ��āA�����̃C���e���A�Ƃ��āA���߂���Ƃ��������̂��̂ł��悤�B������A����炵������������Ƃ������ƂŁA������Ƃ������Ƃ��l�����ĕ`����Ă���B���ꂪ�A�����ɏq�ׂ��A���̉�Ƃ̓����ƂȂ��Ă���Ƃ������ƂȂ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���ꂪ�A���ۂɁA���̍�i�̂悤�ȓN�w�҂�`������i�ł́A�ǂ̂悤�Ȍ��ʂ������Ă���̂��A����́A�W����ł��������Ă��܂������A���ɂ͂悭������܂���B�����ȂƂ���B���������邱�Ƃ́A�薼�Ƃ����܂�l���Ȃ��ŁA�ЂƂ�̒j����`������i�Ƃ��āA�ۗ����������Ƃ����Ƃ��������邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł����A�G�ɂȂ��Ă���Ƃ�����i�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�ނ���A�ߑ��`�I�Ȏ�̓I�Ȑl����\�����悤�Ƃ��Ă���Ӑ}������̂́A���̓W����Ńx���X�P�X�Ɏ����ŖڋʂƂȂ��Ă���W���[�x�E�f�E���x�[�����u�w���N���C�g�X�v�i�E�}�j�̕��ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���̍�i�ł́A���ւŎ��M���Ă���N�w�҂̎p�̂悤�ŁA����炵�����͋C������Ă��܂����A���̐l���̊炪�A�����ł���悤�ɑ����Ă���B�������A���̊�ɃX�|�b�g���C�g�ĂĂ��܂��B�o���b�N�G��̌��Ɖe�̉��o�ŁA���̎p���������Ă��܂����A���̒��S�͐l���̒m�҂Ƃ��Ĕ��^�������ĕ`�����Ƃ��Ă���̂͒ʂ��܂��B�������A���́A�����Ƃ��������Ă��܂��̂ł����B�����炭�A���̑O�i�K�Ƃ��ăA���g�j�I�E�f�E�y���[�_���u���q�G���j���X�v�́A�`���I�ȍ\�}�ɃA�g���r���[�g���ڂŁA����炪�ׂ����`�����܂�āA�����̂Ȃ�����Ƃ��Ă̋@�\�����Ă��Ȃ���A�G��Ƃ��Ď������悤�ƕ`�����܂ꂽ�B����ȍ�i�̂悤�Ɋ������܂��B���̃q�G���j���X�̕`�������}���K�̃L�����N�^�[�̂悤�Ȓ�Ԃ̌`�܂��āA�����ɃJ���o�b�W����̌��Ɖe�̉��o���{���Ă���B���̂R�̍�i���t�ɒH���Ă����ƁA���X�ɐl�Ԃ��������o���� �āA����ɂ�Đl�Ԃ̕\�����ς���Ă����l��ǂ������邱�Ƃ��ł���悤�Ɏv���܂��B�������A�ׂ����`�ʂ���A�x���X�P�X�̑e���Ƃ�����`�����܂ŕ`�@���ω����Ă������̂���Ɏ��悤�ɕ�����B

�āA����ɂ�Đl�Ԃ̕\�����ς���Ă����l��ǂ������邱�Ƃ��ł���悤�Ɏv���܂��B�������A�ׂ����`�ʂ���A�x���X�P�X�̑e���Ƃ�����`�����܂ŕ`�@���ω����Ă������̂���Ɏ��悤�ɕ�����B

������u�����[�Q���i���j���̉�Ƃɂ���u���o�ƚk�o�v�i���}�j�Ƃ�����i�B����܂łƂ͌X�����S���ς�����A�\���ɂ���ĈӖ���\�킷��i�B���낢��ȃ��^�t�@�[�������āA���̈Ӗ�����ǂ���y���݂�����̂Ǝv���܂��i�Ⴆ�A���̃u���O�ȂǂŁj�B���̉��ł́A�傫�ȉ�ʂłЂƂ̋�Ԃ�\�����Ă���Ƃ����̂ƁA�Ⴆ�Β�Ă���G�悪�{���Ɉꖇ�̊G��̂悤�ɏڍׂɎʎ��I�ɕ`�ʂ���Ă���A���̕`�ʂɈ��|�����悤�ɁA���̂ЂƂЂƂ̒ꂽ�G����ӏ܂���̂��ʔ����B���������傫�ȉ�ʂ̍ו����d���̋����ق�����Ԃ��悤�ɂ��Č����Ċy���ނ��Ƃ��ł��܂��B���̉撆�̊G��ɕ`���ꂽ���̂ƁA���̊G��̉�ʂ������悤�Ȑ��x�Ɣ��^���ŕ`����Ă��邽�߁A��Ă���G��̐��E�ƁA���̉�ʂ̐��E�������悤�ȑ��݊��ɂȂ��Ă���悤�ŁA���� �������Ăɕ`����Ă���̂ɁA�������B���ɂȂ��Ă����Ƃ����̂��A��Ă���G��ɕ`����Ă��鐢�E�ƕ���ł��āA�����̃����E�I�u�E�[���ɂȂ��Ă��܂����̂悤�ȍ��o�ɂƂ���B���ꂪ����҂ɂ��ǂ��āA�����̑��݂̂͂��Ȃ����Ƃ��ċA���Ă���悤�ł��B���̑��A�Ƃ��ɁA��ʍ����̉ԕr�ɐ�����ꂽ��A�e�[�u���̎U������Ԃ̑N�₩�ōׂ����`�ʂ́A�����炭�u�����[�Q���̓��Ӓ��̓��ӂŁA���ꂾ�������Ă��Ă��O���邱�Ƃ�����܂���B

�������Ăɕ`����Ă���̂ɁA�������B���ɂȂ��Ă����Ƃ����̂��A��Ă���G��ɕ`����Ă��鐢�E�ƕ���ł��āA�����̃����E�I�u�E�[���ɂȂ��Ă��܂����̂悤�ȍ��o�ɂƂ���B���ꂪ����҂ɂ��ǂ��āA�����̑��݂̂͂��Ȃ����Ƃ��ċA���Ă���悤�ł��B���̑��A�Ƃ��ɁA��ʍ����̉ԕr�ɐ�����ꂽ��A�e�[�u���̎U������Ԃ̑N�₩�ōׂ����`�ʂ́A�����炭�u�����[�Q���̓��Ӓ��̓��ӂŁA���ꂾ�������Ă��Ă��O���邱�Ƃ�����܂���B

�V�D�_�b

�x���X�P�X���u�}���X�v�i�E�}�j�Ƃ�����i�ł��B�M���V���_�b�̐킢�̐_��`�������̂Ƃ������Ƃł����A������_�b���ނɂ������j��Ƃ������͏ё���̂悤�Ɍ����Ă��܂��܂��B�R�_�������̐�m�Ƃ��ĕ`���Ă���B��ꂩ��߂�A�����u���A�Z��E�����p�ł��B�킢���I���A�o�ɂ��������̓��̂h���ɂ��炵���A����Ȗڂ�������ꂫ������l�̕��m�̎p�ł��B���̍�i�ɂ��ẮA���̕M�������g�}���X�̓��̊��̋����̑����ɂ͕M�G�̑e���ƌy�₩�����F�߂���B�߂��Ɋ���Č���Ƃ����ꂽ�悤�ȉ��F�Ɣ��F�̂�������Ƃ������́A�₪�ė��h�ȋ��̕��l�Ƃ��ĕ����� �オ��B�w�i�̈Èłƃ}���X�̌��̋��E����������Ƃ������������Ă���B�j���x����w���킯��͂�����Ƃ����֊s�����Ȃ��A��Ƃ̌���ɓ����I�ȑe���A�������I�m�ȕM�G�ŕ`����Ă���B�h�Ƃ��������́A���̒ʂ肾�Ǝv���A�����Ƀx���X�P�X�̓������\���Ă���Ǝv���܂��B���̃x���X�P�X�̓����I�ȑe���`�����́A�߂��ɓW������Ă����e�B�c�B�A�[�m���u���y�ɂ��낮���B�[�i�X�v�i���}�j�̉�ʍ��̃I���K����e���Ă���j���̕`�������e���āA���B�[�i�X�ɔ�ׂĔ����炭�����Ă��܂��܂��B���̍�i�ɂ��Č����A���B�[�i�X�̎p���A������Ƃ̂�����E���r�[�m�̃��B�[�i�X�ɔ�ׂ�Ɨ��z������Ă��Ȃ��āA���������ł���悤�ȂƂ����A���̐F�̉��ł��C�}�C�`�ŁA���̊O�̔w�i���Ƃ��Ă����悤�Ȋ����ŁA�e�B�c�B�A�[�m�̑�\��炵���̂ł����A���ɂ͈�ۂɎc����̂ł͂���܂���ł����B�e�B�c�B�A�[�m�ɔ�ׂČ���ƁA�x���X�P�X�͐_�b��`���Ă�����̏�ʂ̂悤�ɂ͂��Ȃ��ŁA�l�����������o���ĕ`���Ă���̂������I�ŁA���̐l�͏ё���ƂȂ̂ł͂Ȃ����Ƃ̎v����[�߂Ă��܂��B

�オ��B�w�i�̈Èłƃ}���X�̌��̋��E����������Ƃ������������Ă���B�j���x����w���킯��͂�����Ƃ����֊s�����Ȃ��A��Ƃ̌���ɓ����I�ȑe���A�������I�m�ȕM�G�ŕ`����Ă���B�h�Ƃ��������́A���̒ʂ肾�Ǝv���A�����Ƀx���X�P�X�̓������\���Ă���Ǝv���܂��B���̃x���X�P�X�̓����I�ȑe���`�����́A�߂��ɓW������Ă����e�B�c�B�A�[�m���u���y�ɂ��낮���B�[�i�X�v�i���}�j�̉�ʍ��̃I���K����e���Ă���j���̕`�������e���āA���B�[�i�X�ɔ�ׂĔ����炭�����Ă��܂��܂��B���̍�i�ɂ��Č����A���B�[�i�X�̎p���A������Ƃ̂�����E���r�[�m�̃��B�[�i�X�ɔ�ׂ�Ɨ��z������Ă��Ȃ��āA���������ł���悤�ȂƂ����A���̐F�̉��ł��C�}�C�`�ŁA���̊O�̔w�i���Ƃ��Ă����悤�Ȋ����ŁA�e�B�c�B�A�[�m�̑�\��炵���̂ł����A���ɂ͈�ۂɎc����̂ł͂���܂���ł����B�e�B�c�B�A�[�m�ɔ�ׂČ���ƁA�x���X�P�X�͐_�b��`���Ă�����̏�ʂ̂悤�ɂ͂��Ȃ��ŁA�l�����������o���ĕ`���Ă���̂������I�ŁA���̐l�͏ё���ƂȂ̂ł͂Ȃ����Ƃ̎v����[�߂Ă��܂��B

���̃R�[�i�[�ł����Ƃ���ۂɎc�����̂̓��[�x���X�����u�A���h�����_���~���y���Z�E�X�v�i�E���}�j�Ƃ�����i�ł��B�����ɂ�����I�ȍ�i�ŁA����ȏ�ɃA���h�����_�������悤�Ƃ��Ă���y���Z�E�X�̍����Z�݂̓��P���ƌł����G�ɑ��āA�A���h�����_�̔����Ə_�炩�����ۗ��������\���ł��B�������A�A���h�����_�̗��̂̓��[�x���X�̓��ӂ̖L�`�ȏ������̂��̂ł��B�i�������A���������ׂ߂̂悤�ŁA���ꂾ�����ɂ͋p���Đe���݈Ղ��j���̉�Ƃ̕`�������݂̂��݂��������F�Ɩj�̐Ԃ�A�O�̔G�ꂽ�悤�ȐԁA�����ċP���悤�ȋ����Ƃ����F�����̉����ۂ��̓x���X�P�X�ɂ͂Ȃ��������̂ł��B���ꂾ���ɁA�Ƃ��ɖڗ����āA�ȑO�̓W����Ō������ɂ͂���قNJ������Ȃ������̂��A�p���ď� �߂ĕ������������̂ł����B���ꂾ���ɁA���̃��[�x���X�͐V�N�Ɋ������܂����B�����ɓW������Ă���e�B�c�B�A�[�m�̃��B�[�i�X�ɔ�ׂāA�͂邩�Ɋ��\�I�ŁA���������N�ȓ��̖̂�����z��������̂ł��B���Ȃ݂ɁA���̓W����Ƃ͖��W�ł����A���̍�i�̍\�}�́A���t�@�G���O�h�̃W�����E�G���@���b�g�E�~���C���u���̋R�m�v��z���o���Ă��܂����̂ł��B���ꂾ���ɐl���̃|�[�Y��\�}�͗ތ^�I�ŁA����͕���̃p�^�[���ŁA���ꂪ����I�Ƃ����̂ł��傤���B�������Ƀ��[�x���X�́A���̃|�[�Y���킴�Ƃ炵���Ȃ�Ȃ��悤�ɁA�����āA���g�̉�ƂƂ��ẴE�����I�݂ɃA�s�[������悤�ɕ`���Ă��܂��B�������A������x���X�P�X�̍�i�Ɣ�ׂ�ƁA�����̔N��̂��ꂪ����Ƃ͂����A������Ɋ������҂ł���̂ɁA�x���X�P�X�����[�x���X�̉�ʂɂ���悤�Ȃ킴�Ƃ炵���p�^�[�����Ƃ��Ă��Ȃ��ŁA��Ǝ��g���A���̂悤�ȓ`���ɂȂ��|�[�Y��n��o�����̂��A����قǂ̃|�[�Y�炵�����̂��Ƃ��Ă��Ȃ��̂��A���ꂪ�ߑ�ȍ~�̈ӎ��Ō��Ă��鎄�ɂ́A���R�ȃ|�[�Y�Ɍ����Ă���Ƃ����A��l�̃X�^�C���̈Ⴂ���A���ꂼ��ɍۗ��悤�ɕ�����܂��B

�߂ĕ������������̂ł����B���ꂾ���ɁA���̃��[�x���X�͐V�N�Ɋ������܂����B�����ɓW������Ă���e�B�c�B�A�[�m�̃��B�[�i�X�ɔ�ׂāA�͂邩�Ɋ��\�I�ŁA���������N�ȓ��̖̂�����z��������̂ł��B���Ȃ݂ɁA���̓W����Ƃ͖��W�ł����A���̍�i�̍\�}�́A���t�@�G���O�h�̃W�����E�G���@���b�g�E�~���C���u���̋R�m�v��z���o���Ă��܂����̂ł��B���ꂾ���ɐl���̃|�[�Y��\�}�͗ތ^�I�ŁA����͕���̃p�^�[���ŁA���ꂪ����I�Ƃ����̂ł��傤���B�������Ƀ��[�x���X�́A���̃|�[�Y���킴�Ƃ炵���Ȃ�Ȃ��悤�ɁA�����āA���g�̉�ƂƂ��ẴE�����I�݂ɃA�s�[������悤�ɕ`���Ă��܂��B�������A������x���X�P�X�̍�i�Ɣ�ׂ�ƁA�����̔N��̂��ꂪ����Ƃ͂����A������Ɋ������҂ł���̂ɁA�x���X�P�X�����[�x���X�̉�ʂɂ���悤�Ȃ킴�Ƃ炵���p�^�[�����Ƃ��Ă��Ȃ��ŁA��Ǝ��g���A���̂悤�ȓ`���ɂȂ��|�[�Y��n��o�����̂��A����قǂ̃|�[�Y�炵�����̂��Ƃ��Ă��Ȃ��̂��A���ꂪ�ߑ�ȍ~�̈ӎ��Ō��Ă��鎄�ɂ́A���R�ȃ|�[�Y�Ɍ����Ă���Ƃ����A��l�̃X�^�C���̈Ⴂ���A���ꂼ��ɍۗ��悤�ɕ�����܂��B

���̈Ⴂ�́A���͂̌����ɒu��������ƕ�����Ղ���������܂���B���[�x���X�̂悤�ɏ�ʂ͂Ō��ꍇ�ɂ́A�S�̂������_���K�v�ŁA���̏�ʂ̒��ɂ���ƌ�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ȃ�܂��B�����Ȃ�q�ϓI�Ȏ��_�Ƃ������ƂŁA�O������ώ@����悤�ɂ��āA�����Ȃǂ̏ꍇ�ɂ́A��҂��_���܂̂悤�ɑS�̂��Ղ���悤�Ɍ��n���āA���̂悤�ȏŔނ͂ǂ������Ƃ��A����ɑ��Ĕޏ��͂��������Ƃ������悤�Ɍ��킯�ł��B�܂�A���̏�ʂŁA���̐l�́A���̂悤�ɍs�������Ƃ����l���̊O�ʓI�ȐU�镑���𖾂炩�ɂ��邱�ƂɂȂ�܂��B��������ƁA��ʂƂ�����̋͂悭������܂��B����ɑ��ăx���X�P�X�̏ꍇ�ɂ́A��ʑS�̂ł͂Ȃ��āA�ЂƂ�̐l���ɏœ_�����Ă��A���ꂾ�����[���@�艺������悤�Ȋ����ł��B����́A���̐l�����g���Ƃ茾�̂悤�Ɍ�邩�A���̐l�������Ă���l�����̐l���Ɍ�肩���邩�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B������ɂ���A���̏ꍇ�ɂ͎��͂����������Ƃ��A���Ȃ��͂����Ȃ̂��A�Ƃ������O�ς�����܂����A���̓����ɓ��荞�ނ悤�Ȍ����ɂȂ��Ă����Ǝv���܂��B����́A�ߑ�̌l��`�ł����Όl�̓��ʂɓ��ݍ����̂Ƃ�����ł��傤�B�܂�A�x���X�P�X�̏ꍇ�́A���̂悤�Ȍl�̓��ʂ����A���Y���ƌ��т��čl����ߑ�̌l��`�I�Ȏp���ɐe���݈Ղ��ʂ�����������Ƃ��낪����Ǝv���܂��B

���̈Ⴂ�́A���͂̌����ɒu��������ƕ�����Ղ���������܂���B���[�x���X�̂悤�ɏ�ʂ͂Ō��ꍇ�ɂ́A�S�̂������_���K�v�ŁA���̏�ʂ̒��ɂ���ƌ�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ȃ�܂��B�����Ȃ�q�ϓI�Ȏ��_�Ƃ������ƂŁA�O������ώ@����悤�ɂ��āA�����Ȃǂ̏ꍇ�ɂ́A��҂��_���܂̂悤�ɑS�̂��Ղ���悤�Ɍ��n���āA���̂悤�ȏŔނ͂ǂ������Ƃ��A����ɑ��Ĕޏ��͂��������Ƃ������悤�Ɍ��킯�ł��B�܂�A���̏�ʂŁA���̐l�́A���̂悤�ɍs�������Ƃ����l���̊O�ʓI�ȐU�镑���𖾂炩�ɂ��邱�ƂɂȂ�܂��B��������ƁA��ʂƂ�����̋͂悭������܂��B����ɑ��ăx���X�P�X�̏ꍇ�ɂ́A��ʑS�̂ł͂Ȃ��āA�ЂƂ�̐l���ɏœ_�����Ă��A���ꂾ�����[���@�艺������悤�Ȋ����ł��B����́A���̐l�����g���Ƃ茾�̂悤�Ɍ�邩�A���̐l�������Ă���l�����̐l���Ɍ�肩���邩�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B������ɂ���A���̏ꍇ�ɂ͎��͂����������Ƃ��A���Ȃ��͂����Ȃ̂��A�Ƃ������O�ς�����܂����A���̓����ɓ��荞�ނ悤�Ȍ����ɂȂ��Ă����Ǝv���܂��B����́A�ߑ�̌l��`�ł����Όl�̓��ʂɓ��ݍ����̂Ƃ�����ł��傤�B�܂�A�x���X�P�X�̏ꍇ�́A���̂悤�Ȍl�̓��ʂ����A���Y���ƌ��т��čl����ߑ�̌l��`�I�Ȏp���ɐe���݈Ղ��ʂ�����������Ƃ��낪����Ǝv���܂��B

�W�D�{��

���̃R�[�i�[���ŏ��ɓW������Ă����̂̓x���X�P�X�̍�i�ł����B�u����p�̃t�F���y�S���v�i���}�j�B���̍�i�ł��A�x���X�P�X�Ƃ�����Ƃ͊�{�I�ɏё���Ƃł���Ƃ�����ۂ��������܂��B�Ƃɂ����A�l���̊��`���̂ɗ͂������Ă���B���ɁA���̐l���̒��Ă��镞�ŁA����ȊO�͂Ƃ��ɂǂ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ��A�l����`�����߂̈������Ď�i���x�Ƃ����̂����炩�ł��B����́A�S�̂�������ƕ`���Ă��郋�[�x���X�Ƃ͑ΏƓI�ŁA���� ���A��̕��������̓��[�x���X���G�Ɏv���Ă��܂��قǁA�͂����߂ĕ`���Ă��邱�Ƃ�������܂��B�g�{���A�l�Ԃ͕s���S�Ȃ��̂ł���A�ё���͂��̕s���S������Ċ��S�Ȃ��̂Ƃ��ׂ����삳��Ă����B�������A�x���X�P�X�ɂƂ��āu�ё����`���v���Ƃ̓��e�B�[�t�ɒ��ړI�ɋ߂Â����Ƃ��Ӗ�����B���R��`�G��A�u���R�̖͕�v�Ƃ�����ƂƂ��Ă̊�{�p���f�����ʎ��I�ȑ��e�ɁA�����Ƃ��ĕi�i�������Ȃ���A�x���X�P�X�̓n�v�X�u���N���Ƃ̏ё���ɐV���ȓ`����a���o���Ă����̂ł���B�]���̏ё���͍��Ȉߑ���l���̏ё��悪�嗬�ł������B�N��̏ё���͊Z�═���g�ɂ��A�܂����̌��͂����������̈�ŏ���ꂽ�����Ȉߑ����܂Ƃ��ĕ`����Ă���B����Ɣ�r����ƃx���X�P�X��i���A�������g�̎��p�ŁA�����I�Ȍ֎��͔������A�킸���ȐF�K�Ən�B���������Ȍ�����g���āA�u�����ƕx�v�Ƃ����C���[�W�����u�����̐E���ƐӔC�v�������Ƃ��ẴC���[�W�����������B�ȑf�ȋ�Ԃ�n���Ȉߑ��́A�قƂ�Ǖ\��̂Ȃ������̊�ƕ⊮�W�ɂ���A�l�ԓI�Ȋ����\�����邱�Ƃ��悵�Ƃ��Ȃ��n�v�X�u���N���Ƃ̐l�X�̏ё���̒����`���ɑ����Ă���B�x���X�P�X���`�����t�F���y�S���̏ё���́A�P���ȍ\���A�F�ʂ̊ȑf���������ŁA�����̐ӔC�Ƌ`���ւ̗ϗ��ς�\�����Ă���B�h�Ɛ�������Ă��܂��B����Ȃ��̂��A�Ƃ͎v���܂����A���̌����������Ƃ͈Ⴄ����Ȃ̂�������܂��A���̍�i�����Ă��āA�ǂ��ɐl���̍����Ƃ��Ă̗ϗ��ς����Ď���̂�������܂���B���ɕ�����̂́A�l���O�ꂽ������i�n�ʁj�ŁA�����ɂƂ��Ă����悤�ȂЂ��₵�Ă���̂��A�ǂ������m�ɂ���B��������m�Ɍ����Ă��܂��悤�ɕ`���Ă����Ƃ��A���R��`�ƌ�����A������������Ȃ��Ǝv���Ă��܂��A�����������x�ł��B�ނ���A���̔n�ʂ̓n�v�X�u���N�Ƃ̈ꑰ�̐g�̓I�ȓ����ł������ł��傤����A������Гh���邱�ƂȂ����Ƃ��ĕ`���Ă����i����ɂ��Ă��A���̊{�̕`�����Ȃe�͂Ȃ������ŁA�s�H�Ƃ��A�Зe�ł͂Ȃ��Ĉٗl�Ƃ����Ă������炢�B�����܂ł���Ă��܂��Ă����́H�ƐS�z�ɂȂ��Ă��܂��قǁj�B���̍�i�ł́A���̌����咣���Ă��āA����͂���ł悢�̂ł��傤���A���̐l���͋�����

���A��̕��������̓��[�x���X���G�Ɏv���Ă��܂��قǁA�͂����߂ĕ`���Ă��邱�Ƃ�������܂��B�g�{���A�l�Ԃ͕s���S�Ȃ��̂ł���A�ё���͂��̕s���S������Ċ��S�Ȃ��̂Ƃ��ׂ����삳��Ă����B�������A�x���X�P�X�ɂƂ��āu�ё����`���v���Ƃ̓��e�B�[�t�ɒ��ړI�ɋ߂Â����Ƃ��Ӗ�����B���R��`�G��A�u���R�̖͕�v�Ƃ�����ƂƂ��Ă̊�{�p���f�����ʎ��I�ȑ��e�ɁA�����Ƃ��ĕi�i�������Ȃ���A�x���X�P�X�̓n�v�X�u���N���Ƃ̏ё���ɐV���ȓ`����a���o���Ă����̂ł���B�]���̏ё���͍��Ȉߑ���l���̏ё��悪�嗬�ł������B�N��̏ё���͊Z�═���g�ɂ��A�܂����̌��͂����������̈�ŏ���ꂽ�����Ȉߑ����܂Ƃ��ĕ`����Ă���B����Ɣ�r����ƃx���X�P�X��i���A�������g�̎��p�ŁA�����I�Ȍ֎��͔������A�킸���ȐF�K�Ən�B���������Ȍ�����g���āA�u�����ƕx�v�Ƃ����C���[�W�����u�����̐E���ƐӔC�v�������Ƃ��ẴC���[�W�����������B�ȑf�ȋ�Ԃ�n���Ȉߑ��́A�قƂ�Ǖ\��̂Ȃ������̊�ƕ⊮�W�ɂ���A�l�ԓI�Ȋ����\�����邱�Ƃ��悵�Ƃ��Ȃ��n�v�X�u���N���Ƃ̐l�X�̏ё���̒����`���ɑ����Ă���B�x���X�P�X���`�����t�F���y�S���̏ё���́A�P���ȍ\���A�F�ʂ̊ȑf���������ŁA�����̐ӔC�Ƌ`���ւ̗ϗ��ς�\�����Ă���B�h�Ɛ�������Ă��܂��B����Ȃ��̂��A�Ƃ͎v���܂����A���̌����������Ƃ͈Ⴄ����Ȃ̂�������܂��A���̍�i�����Ă��āA�ǂ��ɐl���̍����Ƃ��Ă̗ϗ��ς����Ď���̂�������܂���B���ɕ�����̂́A�l���O�ꂽ������i�n�ʁj�ŁA�����ɂƂ��Ă����悤�ȂЂ��₵�Ă���̂��A�ǂ������m�ɂ���B��������m�Ɍ����Ă��܂��悤�ɕ`���Ă����Ƃ��A���R��`�ƌ�����A������������Ȃ��Ǝv���Ă��܂��A�����������x�ł��B�ނ���A���̔n�ʂ̓n�v�X�u���N�Ƃ̈ꑰ�̐g�̓I�ȓ����ł������ł��傤����A������Гh���邱�ƂȂ����Ƃ��ĕ`���Ă����i����ɂ��Ă��A���̊{�̕`�����Ȃe�͂Ȃ������ŁA�s�H�Ƃ��A�Зe�ł͂Ȃ��Ĉٗl�Ƃ����Ă������炢�B�����܂ł���Ă��܂��Ă����́H�ƐS�z�ɂȂ��Ă��܂��قǁj�B���̍�i�ł́A���̌����咣���Ă��āA����͂���ł悢�̂ł��傤���A���̐l���͋����� �悤�ɕE�������킦�i���̕E�́A����l�̎����猩��Ɗ��m�ȊO�̉����̂ł͂���܂���j�āA�Ќ����肰�ɋ����āA�|�[�Y���Ƃ��Ă���B���ꂪ�㐢�ł��錻�ォ�猩��ƁA���̃n�v�X�u���N���Ƃ��O�ʓI�ɂ͍L��ȐA���n�𐪕����A����ȌR���������Ă����悤�Ɍ����āA���̎��o�Ϗ�Ԃ͎؋��܂݂�̉̎ԂŁA�����͔敾���������Ƃ��������ɖ����������ł������Ƃ��������炳�������Č�����悤�Ɏv���Ă��܂��̂ł��B����͎������j��m���Ă��邩��A�������Ă��܂��̂�������܂���B���Ƃ��A�x���X�P�X�͂��̂悤�Ȃ��Ƃ�I�قǂ��m�炸�A�������̂��Ǝv���ĕ`���Ă���̂ł��傤����B�������A�㐢�̎������āA���̂悤�Ɏ���v�f���`����Ă��܂��Ă���ƌ����Ă��A���Ȃ����ے肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B����������i�ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����A����͐[�ǂ݂�������������܂��A�����������i�ł���ƌ����܂��B

�悤�ɕE�������킦�i���̕E�́A����l�̎����猩��Ɗ��m�ȊO�̉����̂ł͂���܂���j�āA�Ќ����肰�ɋ����āA�|�[�Y���Ƃ��Ă���B���ꂪ�㐢�ł��錻�ォ�猩��ƁA���̃n�v�X�u���N���Ƃ��O�ʓI�ɂ͍L��ȐA���n�𐪕����A����ȌR���������Ă����悤�Ɍ����āA���̎��o�Ϗ�Ԃ͎؋��܂݂�̉̎ԂŁA�����͔敾���������Ƃ��������ɖ����������ł������Ƃ��������炳�������Č�����悤�Ɏv���Ă��܂��̂ł��B����͎������j��m���Ă��邩��A�������Ă��܂��̂�������܂���B���Ƃ��A�x���X�P�X�͂��̂悤�Ȃ��Ƃ�I�قǂ��m�炸�A�������̂��Ǝv���ĕ`���Ă���̂ł��傤����B�������A�㐢�̎������āA���̂悤�Ɏ���v�f���`����Ă��܂��Ă���ƌ����Ă��A���Ȃ����ے肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B����������i�ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����A����͐[�ǂ݂�������������܂��A�����������i�ł���ƌ����܂��B

�A���g�j�X�E�������u�t�@�i�E�f�E�A�E�X�g���A�v�i�E��}�j�Ƃ�����i�ł��B�P�T�U�O�N�Ƃ����ƃx���X�P�X�����܂��O�ŁA��̃t�F���y�S���̏ё���̂V�O�N�O�ɐ��삳�ꂽ�A��̐����ł́g���Ȉߑ���l���̏ё���h�̂ЂƂƌ������i�ł��B�x���X�P�X�̕`���ё���ɔ�ׂĕ`�ʂ����k�ŋ��X�܂Œ��J�ɕ`�����܂�Ă��܂��i����œW������Ă���A�����\�E�T���`�F�X�E�R�G�[�������u�����C�U�x���E�N�����E�G�E�w�j�A�E�ƃ}�J�^���[�i�E���C�X�v�͂����Ƒ����I�ō��؈�ࣁj�B�Â��O���[�̔w�i�ɗ����Ă��郂�f���ɂ͍����獷�����ތ��ɓ������ĉf����悤�ɕ����オ�鉉�o ������Ă��āA�����炭���ł��낤�����ߑ��́A���̌��ɏƂ炵�o�����悤�ɏ_�炩�Ȍ��������Ă��āA�Ќ��������ƂƂ��ɁA�ЂƂ�Â��Ƃ���ɂ����āA���̍����ɓ����Ȃ��Ō��������Ă���p�͌Ǎ��Ŋu�₵����ۂ�^���Ă��܂��B��̂܂��̔������[�X�ׂ̍��ȕ`�ʂ�A��ɂ��Ă���n���J�`�̏����ߑ��̍ގ��̈Ⴂ�Ƃ��������ׂȕ`�ʁA���邢�͍����̈֎q�̃N�b�V�����̏���܂ōׂ����`�����܂�Ă��āA�ڗ����Ȃ��Ƃ��߂Ńf�B�e�[���̍�����`�����Ƃɂ�����Ă��܂���B�ޏ��̂Ђ��߂ɂ��������̔��̒��J�ȕ`�ʂƂ������ז��ɕ`�����܂�Ă��邱�Ǝ��̂��A���̍������A�s�[�����Ă���B�܂�A���f�����������Ă鉉�o�ƈߑ���A�N�Z�T���[�̍�������������Ƃ����قǕ`������ŁA���f�����������ĂĂ��܂��B���̂悤�ȓ�����m�邱�Ƃ̂Ȃ��҂́A���̍ו��̕`�ʂ��݂Ă��邾���Ń��A���ƍ��o���Ă��܂��܂��B���̍�i�Ɣ�ׂ�ƃx���X�P�X�̃t�F���b�y�S���̏ё��͉��o���ו��̕`�ʂł������Ȃ�ƌ����Ă������x���Ȃ��قǂŁA�Ƃ������Ƃ́A�����Ȃ�łȂ��Ƃ���A�܂�炾���ŏ������Ă���ƌ�����Ǝv���܂��B���ꂾ���A��̕`�ʂɔ��^���������āA����҂�[�������Ă��܂��B��ʂ̉��o���Ȃ��A�ߑ�����Ƃ��������̂́A���f���̐l�����̂ł͂Ȃ��̂�����A�����ė]���Ȃ��̂Ƃ��āA�l�����̂��A���ꂪ�I�o���Ă���炾���ɏœ_�Ăĕ`�����Ƃ��Ă���B�ߑ�̌l�̎�̂��d������l�����Ƃ͈Ⴄ�̂�������܂��i���̂ЂƂ̏؋��Ƃ��āA�l���̕\�������̕\���̂悤�Ƀx���X�P�X�͕`���Ă͂��炸�A��

������Ă��āA�����炭���ł��낤�����ߑ��́A���̌��ɏƂ炵�o�����悤�ɏ_�炩�Ȍ��������Ă��āA�Ќ��������ƂƂ��ɁA�ЂƂ�Â��Ƃ���ɂ����āA���̍����ɓ����Ȃ��Ō��������Ă���p�͌Ǎ��Ŋu�₵����ۂ�^���Ă��܂��B��̂܂��̔������[�X�ׂ̍��ȕ`�ʂ�A��ɂ��Ă���n���J�`�̏����ߑ��̍ގ��̈Ⴂ�Ƃ��������ׂȕ`�ʁA���邢�͍����̈֎q�̃N�b�V�����̏���܂ōׂ����`�����܂�Ă��āA�ڗ����Ȃ��Ƃ��߂Ńf�B�e�[���̍�����`�����Ƃɂ�����Ă��܂���B�ޏ��̂Ђ��߂ɂ��������̔��̒��J�ȕ`�ʂƂ������ז��ɕ`�����܂�Ă��邱�Ǝ��̂��A���̍������A�s�[�����Ă���B�܂�A���f�����������Ă鉉�o�ƈߑ���A�N�Z�T���[�̍�������������Ƃ����قǕ`������ŁA���f�����������ĂĂ��܂��B���̂悤�ȓ�����m�邱�Ƃ̂Ȃ��҂́A���̍ו��̕`�ʂ��݂Ă��邾���Ń��A���ƍ��o���Ă��܂��܂��B���̍�i�Ɣ�ׂ�ƃx���X�P�X�̃t�F���b�y�S���̏ё��͉��o���ו��̕`�ʂł������Ȃ�ƌ����Ă������x���Ȃ��قǂŁA�Ƃ������Ƃ́A�����Ȃ�łȂ��Ƃ���A�܂�炾���ŏ������Ă���ƌ�����Ǝv���܂��B���ꂾ���A��̕`�ʂɔ��^���������āA����҂�[�������Ă��܂��B��ʂ̉��o���Ȃ��A�ߑ�����Ƃ��������̂́A���f���̐l�����̂ł͂Ȃ��̂�����A�����ė]���Ȃ��̂Ƃ��āA�l�����̂��A���ꂪ�I�o���Ă���炾���ɏœ_�Ăĕ`�����Ƃ��Ă���B�ߑ�̌l�̎�̂��d������l�����Ƃ͈Ⴄ�̂�������܂��i���̂ЂƂ̏؋��Ƃ��āA�l���̕\�������̕\���̂悤�Ƀx���X�P�X�͕`���Ă͂��炸�A�� �\��ƌ����Ă������Ǝv���܂��j�A���̂悤�Ȏp���ɐe���݈Ղ��_������Ǝv���܂��B

�\��ƌ����Ă������Ǝv���܂��j�A���̂悤�Ȏp���ɐe���݈Ղ��_������Ǝv���܂��B

�܂��A�x���X�P�X���u�o���F�[�J�X�̏��N�v�i����}�j�ƃt�@���E�o���E�f���E�A�������u��l�̏ё��v�͓�����l�����f���ɂ��Ȃ���A�x���X�P�X�͎�X����l�ł��邱�Ƃ���������悤�Ȃ��Ƃ����Ȃ��ŁA�ЂƂ�̐l���Ƃ��ĕ`���Ă���Ƃ������Ƃł��傤���B

�W���[�y�E�f�E���x�[�����u���̐킢�v�i���}�j�Ƃ�����i�͑��ł��B�����炭�{�a�̑�L�Ԃ��������悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����A�r�����m�ȏ�ʂł��B�������m�����펝���Đ���Ă���B�������A�i�D���b�h�ł��퓬���ł��Ȃ��A�����ɂ������Ȓ����X�J�[�g�ŁB�������A���Ə��������āA�������������Ă���B����������Ɠ����Ă���悤�ɁA�������A�����Ă��鏗���������ł��邱�ƁA�܂��������Ȃ��悤�ɂ��Ă���B���̈z�̂��̂Ȃ��B���̓W����Ńx���X�P�X�����C���ŁA����Ɏ����ŃX���o�����Ƃ��̃��x�[���Ƃ����l�Ƃ������Ƃ���`����Ă��܂������A�x���X�P�X�͐l���̔��^�I�ȕ`�ʁA�X���o�����͐_��I�ȉ�ʐ��E�ƁA���ƂȂ����邱�Ƃ��ł����̂������A���x�[���̏ꍇ�ɂ́A��肢�̂ł��傤����l�̂悤�ȓˏo�������̂��������Ȃ������̂ł����A���̍�i�����Ă���ƁA���Ȃ���i������Ă��܂��E�l�I�Șr�����̉�ƂƂ�������������������Ȃ��Ǝv���܂����B���̍�i�ł��A�lj�̗l���̂悤�ȂƂ���ƁA���A���Ȑ퓬�̕`�ʂ̂������ŁA�L�Ԃ����邱�Ƃ��ł���悤�ɂ��܂��������Ă���̂̓Z���X�̗ǂ��ł���Ǝv���܂��B

�܂��A�t�F���b�N�X��J�X�e�[�������u���S�[�g���e�I�h���b�N�v�i�E�}�j�Ƃ�����i�́A���̔h��ōׂ������������邱�ƂȂ���A��ʐZ��̔w�i�̐퓬�̏�ʂ̕`�ʂȂǁA���ȍ�i�ł���Ǝv���܂��B

�܂��A�t�F���b�N�X��J�X�e�[�������u���S�[�g���e�I�h���b�N�v�i�E�}�j�Ƃ�����i�́A���̔h��ōׂ������������邱�ƂȂ���A��ʐZ��̔w�i�̐퓬�̏�ʂ̕`�ʂȂǁA���ȍ�i�ł���Ǝv���܂��B

�X�D���i

�x���X�P�X���u�����q�o���^�T�[���E�J�����X�R�n���v�i�����}�j�Ƃ�����i�́A�ё���ł���ƂƂ��ɁA�g�ɂ߂Ďʎ��I�ɕ`���ꂽ�w�i�̃}�h���[�h�x�O�̎R���݂��u���[���b�p�̕��i��j�ɂ����閼��̈�v�ɐ������A�X�y�C���ɂ����镗�i�\���ɂ����ė�O�I�ȁA�ɂ߂ďd�v�Ȉʒu��� ��h�Ɛ�������Ă��܂��B������������Ƃ����āA�W�������ɂ���������͂���܂��A���̍�i�̎���͋R�n�̏��N�ł���A�n�̖�������p�ł����āi���̔n�̍\�}�ɂ���āA��ʉE�����獶�O���ɔ�яo���Ă���悤�ȓ���������܂��j�A�w�i�̕��i�́A�����܂ł̂��̓Y�����Ƃ��Č��Ă��܂��܂��B���̍�i�����Ă���ƁA�w�i�����A�����q�̉��炵���p�╗����đ����Ă���l�q�A���������āA����}���g�����Ȃт��Ă���B����ɑ��Ĕn�̂��Ă��݂��t�����ɗ���Ă���̂��C�ɂȂ�܂���i�j�B�����q�̊�́A�͂�����Ƃ͕`������ł͂��Ȃ��̂ɁA�����炭�����̖{�l��m��l�́A�����Ɠ��l��`���Ă��āA�悭���Ă���Ǝv�����̂ł͂Ȃ����Ǝv����B�����������͋C�������ƍČ����Ă���B����������i�Ȃ̂ŁA����Ŕw�i�ɂ܂Œ��ӂ��Ƃ����̂́A��قǗ]�T������l�łȂ��ƁA�Ȃ��Ȃ������܂ł����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

��h�Ɛ�������Ă��܂��B������������Ƃ����āA�W�������ɂ���������͂���܂��A���̍�i�̎���͋R�n�̏��N�ł���A�n�̖�������p�ł����āi���̔n�̍\�}�ɂ���āA��ʉE�����獶�O���ɔ�яo���Ă���悤�ȓ���������܂��j�A�w�i�̕��i�́A�����܂ł̂��̓Y�����Ƃ��Č��Ă��܂��܂��B���̍�i�����Ă���ƁA�w�i�����A�����q�̉��炵���p�╗����đ����Ă���l�q�A���������āA����}���g�����Ȃт��Ă���B����ɑ��Ĕn�̂��Ă��݂��t�����ɗ���Ă���̂��C�ɂȂ�܂���i�j�B�����q�̊�́A�͂�����Ƃ͕`������ł͂��Ȃ��̂ɁA�����炭�����̖{�l��m��l�́A�����Ɠ��l��`���Ă��āA�悭���Ă���Ǝv�����̂ł͂Ȃ����Ǝv����B�����������͋C�������ƍČ����Ă���B����������i�Ȃ̂ŁA����Ŕw�i�ɂ܂Œ��ӂ��Ƃ����̂́A��قǗ]�T������l�łȂ��ƁA�Ȃ��Ȃ������܂ł����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�N���[�h����������u���Z���s�A�̖����̂��镗�i�v�i�E���}�j�Ƃ�����i�ł��B���̕��i�Ƃ����R�[�i�[�ɂ́A�����Ƃ��K������i�ł��B�X�y�C����o���b�N��t�����h���̊G��������ƌ��Ă��āA�\���m���̂Ȃ����́A�N���[�h��������́A�����Ƃَ͈��ȗ�����������ʂɏo����ď��������܂����B�g�A���e�B�I�L�A�̐��܂�̎Ⴂ�����Z���s�A�́A���[�}�̉Ǖw�����T�r�[�i�Ɏ����Ƃ��Ďd���A�ޏ����L���X�g���ւ̉��@�ɓ������l���ł���B�{��̓L���X�g���k�ւ̔��Q�̋]���ƂȂ��������Z���s�A�̖�����ʂ�\�킵�Ă���B�ޏ��̑̂̓��[�}�̍��M�ȕv�l�����ɂ��^��A�Ί��Ɉ��u����悤�Ƃ��Ă���B�o��l���̒��ł͐ԂƃI�����W�̈ߕ����܂Ƃ��������T�r�[�i����������Ă���A�ޏ��͏������߂����ɖ�����ʂ�������Ă���B��ʂ͎��R�ɍ\�z���ꂽ�Ñネ�[�}�̈�Ղ̒��œW�J���Ă���A�����������������ꂽ�Ƃ���郔�F���e�B�[�m�̋u��������B�܂��A��i�ɂ̓e���F����ƃR���b�Z�I���`�����܂�Ă���B��\�𐳊m�ɍČ����Ă���ɂ�������炸�A�N���[�h�͒n���I�č\�������݂Ă��Ȃ��B�Ƃ����̂��A�{���A�e���F����͂�荶���Ɉʒu���邽�߁A�����̍\�}���K�v�������̂ł���B�ނ��낱���ł́A�\�}�����̉E���ɔz�u���ꂽ�S�{���~���ɂ���āA�c���̉�ʂ̖��m�Ȑ���������������Ă���B�h�Ƃ����悤�ɉ������Ă��܂��B�܂�A�x���X�P�X�̏ꍇ�Ƃ͋t�ɐl ���͕��i�̈ꕔ�ƂȂ��āA��ʂ��\������p�[�c�ł��B����ɂ���悤�ɉ�ʑS�̂̍\�����\�z����āA���̐v�ɂ��������āA�p�[�c�����J�ɕ`����āA�S�̂Ƃ��Ă̂ЂƂ̐��E���\�����Ă��܂��B�W������Ă��鑼�̍�i�ɔ�ׂāA�َ��Ɋ�������قǗ��������ĐÂ��Ȋ����̂����i�ł����B���ꂾ���ɉ��̒��ł��n���Ŗڗ����Ȃ���ۂŁA���ł����������Αf�ʂ肳��Ă��܂��Ƃ����A���킢�����Ȉʒu�ɂ������Ǝv���܂��B�����Ă���������i�ł͂Ȃ��̂ł����B�����\�}�ŕ���œW������Ă����t�@���E�o�E�e�B�X�^�E�}���e�B�l�X�E�f���E�}�[�\���u���[�}�̃e�B�g�D�X��̊M����v�i�����}�j�����炩�ɁA���̍�i���Q�l�ɂ��Ă���悤�Ȃ̂Ƀ��}����`�I�Ȕp�Ђ̊����Ƃ��A�e���M�v�œ�������ʂɗ^���Ă����肵�āA����҂Ɋ���I�ȕ��͋C��z��������悤�ɂȂ��Ă���̂ŁA��r�I�ڗ����Ă��܂��Ă��܂��B

���͕��i�̈ꕔ�ƂȂ��āA��ʂ��\������p�[�c�ł��B����ɂ���悤�ɉ�ʑS�̂̍\�����\�z����āA���̐v�ɂ��������āA�p�[�c�����J�ɕ`����āA�S�̂Ƃ��Ă̂ЂƂ̐��E���\�����Ă��܂��B�W������Ă��鑼�̍�i�ɔ�ׂāA�َ��Ɋ�������قǗ��������ĐÂ��Ȋ����̂����i�ł����B���ꂾ���ɉ��̒��ł��n���Ŗڗ����Ȃ���ۂŁA���ł����������Αf�ʂ肳��Ă��܂��Ƃ����A���킢�����Ȉʒu�ɂ������Ǝv���܂��B�����Ă���������i�ł͂Ȃ��̂ł����B�����\�}�ŕ���œW������Ă����t�@���E�o�E�e�B�X�^�E�}���e�B�l�X�E�f���E�}�[�\���u���[�}�̃e�B�g�D�X��̊M����v�i�����}�j�����炩�ɁA���̍�i���Q�l�ɂ��Ă���悤�Ȃ̂Ƀ��}����`�I�Ȕp�Ђ̊����Ƃ��A�e���M�v�œ�������ʂɗ^���Ă����肵�āA����҂Ɋ���I�ȕ��͋C��z��������悤�ɂȂ��Ă���̂ŁA��r�I�ڗ����Ă��܂��Ă��܂��B

�����Ń����������Ă���A�Ăуx���X�P�X�Ɏ�����߂��Ă݂�ƁA�x���X�P�X�̑f�����M�̉^�тōr�X�����`���ꂽ�^�b�`�ɂ��������Ȃ����̂��A�������ꂽ�Ƃ��납�璭�߂�ƁA�ʎ��I�Ȉߕ��̂Ђ��Ɍ�����A�Ƃ����悤�Ȉ�۔h�ȍ~�̋ߑ�̉�Ƃ����̐�삯�ƌ�����悤�ȓ����́A�N���[�h��������̐�捂ŗ�����������ʂɑ��āA�_�C�i�~�b�N�ŁA�u�����q�o���^�T�[���E�J�����X�R�n���v�ł���A�n���������Ă��āA���ɂ���ʂ����яo���Ă������ȕ\�����\�ɂ��Ă���Ǝv���܂��B���̂悤�ɂ��Č���ƁA���̃x���X�P�X�̍�i�ł͐l����n�����łȂ����E�͓����Ă���Ɗ�������̂ł��B�~�`�̎R�͓����Ă��邩�Ɩ����A���Ƃ������܂��A�_�͗���Ă��邵�A����X�͕��ɗh��Ă��܂��B��������Ƃ������Ƃ͋�C���₦�������Ă���Ƃ������Ƃł��B����ɁA���̐��E�����Ă���l�Ƃ����̂��A�~�܂��Ă���킯�ł͂Ȃ��B�����������Ă���B���������������₦������Ƃ���A�����_�ŐÎ~���Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�_�����ė���Ă��܂��B��������������O��ɕ`�����Ƃ���ƁA�_��_�Ƃ��Ă͂�����`�����Ƃ͂��肦�Ȃ����ƂɂȂ�܂��B�܂�_���ė���Ă����̂ł�����A�����������̂Ƃ��ĕ`�����Ƃ���A�ƍl����ƃx���X�P�X�̕`�����Ƃ����̂́A�����ߑ�I�ȕ`�@�Ƃ����̂Ɍ��肳��Ȃ��B�Ⴆ�A���{�̃}���K������������҂Ɋ��������邽�߂ɁA��_�ɏȗ�������A�`��c�߂��肷��̂Ɠ������z�ɂ��v���܂��B����̓x���X�P�X�ɂ͂���܂����A�N���[�h��������ɂ͂Ȃ����̂ƌ����܂��B

�����Ń����������Ă���A�Ăуx���X�P�X�Ɏ�����߂��Ă݂�ƁA�x���X�P�X�̑f�����M�̉^�тōr�X�����`���ꂽ�^�b�`�ɂ��������Ȃ����̂��A�������ꂽ�Ƃ��납�璭�߂�ƁA�ʎ��I�Ȉߕ��̂Ђ��Ɍ�����A�Ƃ����悤�Ȉ�۔h�ȍ~�̋ߑ�̉�Ƃ����̐�삯�ƌ�����悤�ȓ����́A�N���[�h��������̐�捂ŗ�����������ʂɑ��āA�_�C�i�~�b�N�ŁA�u�����q�o���^�T�[���E�J�����X�R�n���v�ł���A�n���������Ă��āA���ɂ���ʂ����яo���Ă������ȕ\�����\�ɂ��Ă���Ǝv���܂��B���̂悤�ɂ��Č���ƁA���̃x���X�P�X�̍�i�ł͐l����n�����łȂ����E�͓����Ă���Ɗ�������̂ł��B�~�`�̎R�͓����Ă��邩�Ɩ����A���Ƃ������܂��A�_�͗���Ă��邵�A����X�͕��ɗh��Ă��܂��B��������Ƃ������Ƃ͋�C���₦�������Ă���Ƃ������Ƃł��B����ɁA���̐��E�����Ă���l�Ƃ����̂��A�~�܂��Ă���킯�ł͂Ȃ��B�����������Ă���B���������������₦������Ƃ���A�����_�ŐÎ~���Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�_�����ė���Ă��܂��B��������������O��ɕ`�����Ƃ���ƁA�_��_�Ƃ��Ă͂�����`�����Ƃ͂��肦�Ȃ����ƂɂȂ�܂��B�܂�_���ė���Ă����̂ł�����A�����������̂Ƃ��ĕ`�����Ƃ���A�ƍl����ƃx���X�P�X�̕`�����Ƃ����̂́A�����ߑ�I�ȕ`�@�Ƃ����̂Ɍ��肳��Ȃ��B�Ⴆ�A���{�̃}���K������������҂Ɋ��������邽�߂ɁA��_�ɏȗ�������A�`��c�߂��肷��̂Ɠ������z�ɂ��v���܂��B����̓x���X�P�X�ɂ͂���܂����A�N���[�h��������ɂ͂Ȃ����̂ƌ����܂��B

�f�j�X�E�t�@���E�A���X���[�g���u�u�����b�Z���̃I���K���O���������_���̏j�ՁF�E�Ƒg���̍s��v�i�E���}�j�͊y������i�ł��B���̊y�����͔��p�قɂ����āA���̌����̃X�P�[�����ƍו����A�`���ꂽ�ЂƂ�ЂƂ�̐l�����ЂƂЂƂ�������悤�Ɍ��Ă݂Ȃ��ƕ�����Ȃ��Ǝv���܂��B�Ƃɂ����A���ꂾ���̐l����`���Ă���J�͂Ɋ��Q�������܂��B�������A ���ꂼ��̐l�����݂�ȈႤ�̂ł��B�ЂƂ�ЂƂ肪�����ƌ��������Ă��āA���ꂼ�ꂪ�Ɨ����Ă���B����́A���̕���ōs�Ă���l���������łȂ��A�w��̌����̑�����s��߂Ă���l�X���݂ȕ\�����Ă��܂��B��������������A����Ȑl������ƌ����Ėʔ������Ă��邤���Ɏ��Ԃ�Y��Ă��܂��܂��B����́A����G��̃~�j�}���A�[�g�̊y�����ɂ����Ă���悤�ȂƂ��������܂��B�������A���̍�i�̓R�s�[�Ƃ����v�f������܂���B

���ꂼ��̐l�����݂�ȈႤ�̂ł��B�ЂƂ�ЂƂ肪�����ƌ��������Ă��āA���ꂼ�ꂪ�Ɨ����Ă���B����́A���̕���ōs�Ă���l���������łȂ��A�w��̌����̑�����s��߂Ă���l�X���݂ȕ\�����Ă��܂��B��������������A����Ȑl������ƌ����Ėʔ������Ă��邤���Ɏ��Ԃ�Y��Ă��܂��܂��B����́A����G��̃~�j�}���A�[�g�̊y�����ɂ����Ă���悤�ȂƂ��������܂��B�������A���̍�i�̓R�s�[�Ƃ����v�f������܂���B

�Y.�Õ�

�X�y�C����o���b�N���p�̐Õ���́u�{�f�R���v�ƌĂ��Ɠ��Ȃ��̂ŁA���̑�D���ȃW�������ł��B����ɂ��X�y�C���ōŏ��ɐÕ�����c�����t�@���E�T���`�F�X�E�R�^�[���i�P�T�U�O�`�P�U�Q�V�N�j�Ƃ������ƂŁA�g�ނ͊�{�I�ɏ@����Ƃł��������A�P�U�O�O�N�O��Ɋ���̐Õ���𐧍삵���Ƃ����B�����̍�i�́A�k���Ƃ��C�^���A�Ƃ��قȂ�Վ�ȕ��͋C��тсA�����ł͏d���ȐΕǂ��l�p�����蔲���ꂽ���̂悤�ȑ��g��̉����̓����ɁA��A�ʕ��A�l���Ȃǂ����̋������Ƃ��ĕ��ׂ��Ă���B���̍\�}�͓�����f���o�������̂ł͂Ȃ��A�w�I�Ȏ���Ɋ�Â������̂ł���A���̒��Őg�̉��́u���m�v�����́A����̑��݂��Èł���~���o�����̂悤�Ȓ����R�I�Ȍ��Ɏ˂��A�������̖ڂ̑O�ɕ����яオ��B����͂���Ό����Ɣ��̐_��I���琂ł���A�ȍ~�A�X�y�C���Õ���̑傫�ȓ����Ƃ����͂̈�ɂȂ��Ă����B�h

�t�F���y�E���~�[���X���u�H�p�A�U�~�A�V���R�A�u�h�E�A�A�����̂���Õ��v�i���}�j�Ƃ�����i�́A�t�@���E�T���`�F�X�E�R�^�[�����u�l���A��A�ʕ��̂���Õ��v�����f���ɕ`������i�Ƃ̂��Ƃł��B�g�d���ȐΕǂ��l�p�����蔲���ꂽ���̂悤�ȑ��g��̉��ǂ�̓����ɁA��A�ʕ��A�l���Ȃǂ����̋������Ƃ��ĕ��ׂ��Ă���B���̍\�}�͓�����f���o�������̂ł͂Ȃ��A�w�I�Ȏ���Ɋ�Â������̂ł���A���̒��Ń��e�B�[�t�͎���̑��݂��Èł���~���o�����̂悤�Ȓ����R�I�Ȍ��Ɏ˂��A�_��I�ȃI�[��������Ă���B�h�Ɖ������Ă���R�^�[���̍�i�ɕ�����悤�Ȃ�~�[���X�̍�i�ł��B�������ɁA�l�p�����g�̂悤�Ȃ��͓̂��퐶���ɂ͂Ȃ����̂ŁA���ׂ��Ă���X�̕��͐����̏�ʂ̂Ȃ��ŁA���̂悤�ɕ��ׂ��邱�Ƃ͂���܂���B�܂��A�w�i���^�����Ŏl�p���g�̒��̌X�̕��������Ƃ炵�o�����Ƃ����̂������I�ȏ�ʂł��B�����ŁA�X�̕����̂��̂�����I�ȏ�ʂ��甲���o����āA���ꎩ�g�̑��݂��Ƃ炵�o�����B���̌X�̕������~�[���X�͐��k�ɕ`�ʂ��Ă��܂��B�Ⴆ�A�Èł���Ƃ炵�o�����A�����̉Ԋ�̍d���₽������ƃu�h�E�Ⓓ�̉H�̏_�炩�����G��̈Ⴂ���A���̗v�f����̂Ă��Ă��邾���ɍۗ��������Ă��āA�����ꎩ�̂̑��݂�����҂ɁA���ꂼ��ɋ������Ă��܂��B�܂�ŁA���ꂼ��̕��̂��ꂼ�ꂪ�݂�Ƃ������Ƃ��P�������Ƃł������Ă���悤�Ȃ̂ł��B

�t�F���y�E���~�[���X���u�H�p�A�U�~�A�V���R�A�u�h�E�A�A�����̂���Õ��v�i���}�j�Ƃ�����i�́A�t�@���E�T���`�F�X�E�R�^�[�����u�l���A��A�ʕ��̂���Õ��v�����f���ɕ`������i�Ƃ̂��Ƃł��B�g�d���ȐΕǂ��l�p�����蔲���ꂽ���̂悤�ȑ��g��̉��ǂ�̓����ɁA��A�ʕ��A�l���Ȃǂ����̋������Ƃ��ĕ��ׂ��Ă���B���̍\�}�͓�����f���o�������̂ł͂Ȃ��A�w�I�Ȏ���Ɋ�Â������̂ł���A���̒��Ń��e�B�[�t�͎���̑��݂��Èł���~���o�����̂悤�Ȓ����R�I�Ȍ��Ɏ˂��A�_��I�ȃI�[��������Ă���B�h�Ɖ������Ă���R�^�[���̍�i�ɕ�����悤�Ȃ�~�[���X�̍�i�ł��B�������ɁA�l�p�����g�̂悤�Ȃ��͓̂��퐶���ɂ͂Ȃ����̂ŁA���ׂ��Ă���X�̕��͐����̏�ʂ̂Ȃ��ŁA���̂悤�ɕ��ׂ��邱�Ƃ͂���܂���B�܂��A�w�i���^�����Ŏl�p���g�̒��̌X�̕��������Ƃ炵�o�����Ƃ����̂������I�ȏ�ʂł��B�����ŁA�X�̕����̂��̂�����I�ȏ�ʂ��甲���o����āA���ꎩ�g�̑��݂��Ƃ炵�o�����B���̌X�̕������~�[���X�͐��k�ɕ`�ʂ��Ă��܂��B�Ⴆ�A�Èł���Ƃ炵�o�����A�����̉Ԋ�̍d���₽������ƃu�h�E�Ⓓ�̉H�̏_�炩�����G��̈Ⴂ���A���̗v�f����̂Ă��Ă��邾���ɍۗ��������Ă��āA�����ꎩ�̂̑��݂�����҂ɁA���ꂼ��ɋ������Ă��܂��B�܂�ŁA���ꂼ��̕��̂��ꂼ�ꂪ�݂�Ƃ������Ƃ��P�������Ƃł������Ă���悤�Ȃ̂ł��B

�t�@���E�o���E�f���E�A�������u�ʕ��ĂƗ��̂���Õ��v�i�E�}�j�Ƃ�����i�ł��B�g�łł������g�̂悤�ȏꏊ�ɁA�l�X�Ȏ�ނ̉ʕ�������z����Ă���B����������A�u�h�E�������Ă𒆐S�ɁA�������č����ɂ͎�O�ɓ˂��o���ۃE���ƒ��F�̃e���R�b�^���J�b�v���E���ɂ͏����Ȋۃi�X�A�����Ĕ�������̎M�ɂ̂����u�h�E�ƃv�������z����Ă���B���ォ��́A�����ɃL�W�Ȃ̗��A�J�A�V�C���V���R���Q�H�A�E���ɂR�̃U�N���ƃT�P�C�Ȃ̗��V���n���T�P�C���Q�H�A�艺�����Ă���B�S�̂Ƃ��Ċɂ₩�ȍ��E�Ώ̂��Ȃ��A���芴�̂��錘�łȍ\�}�����o����Ă���B��ʍ���O���獷�����ތ��́A�Â������ꂽ�w�i�̏�Ƀ��e�B�[�t�̗֊s����������ƕ����яオ�点�A�`���ꂽ�����̔��^�������o���Ă���B�h�Ɛ�������Ă��܂��B�g���e�B�[�t��z���u����v�Ƃ��āA��ӂ��������g�̂悤�ȉ��s���̐̑��p���邱�Ƃ́A���̉�Ƃ̍ő�̓Ƒn�ł������B���e�B�[�t��䂩���O�ɓ˂��o�����Ēu������A�܂��ォ��艺�����肵�Ď��o�I�ȃC�����[�W���j�Y���̌��ʂ����߂��@���A�ނ����ӂƂ�������ł���B�h�Ƃ��B�������ɁA���s�����Ȃ��āA��Ԃ̋������������܂��B���������Ԃ߂�悤�ɑ��l�ȉʕ����Ă��ɂ��ڂ�����ɐ��荇�킹�āA��ʂ��������Ɩ��ߐs�����悤�ȁu��ԋ��|�v�Ɖ������Ă��܂����A����ȍ\�}�ɂȂ��Ă��܂��B����́A�ЂƂɂ́A�����ɐ���t����ꂽ�₩�ő����I�Ȍ��ʂ����o���Ă��邱�Ƃ������܂��B�����Ń��~�[���X���R�^�[���̍�i�ɔ�ׂ�ƁA���~�[���X�̍�i�͔w�i�̈Èł��v���̂ق��傫�Ȗʐς��߂Ă��邱�Ƃ��������Ă��܂��B����䂦�ɃA�����̍�i�̂悤��

�t�@���E�o���E�f���E�A�������u�ʕ��ĂƗ��̂���Õ��v�i�E�}�j�Ƃ�����i�ł��B�g�łł������g�̂悤�ȏꏊ�ɁA�l�X�Ȏ�ނ̉ʕ�������z����Ă���B����������A�u�h�E�������Ă𒆐S�ɁA�������č����ɂ͎�O�ɓ˂��o���ۃE���ƒ��F�̃e���R�b�^���J�b�v���E���ɂ͏����Ȋۃi�X�A�����Ĕ�������̎M�ɂ̂����u�h�E�ƃv�������z����Ă���B���ォ��́A�����ɃL�W�Ȃ̗��A�J�A�V�C���V���R���Q�H�A�E���ɂR�̃U�N���ƃT�P�C�Ȃ̗��V���n���T�P�C���Q�H�A�艺�����Ă���B�S�̂Ƃ��Ċɂ₩�ȍ��E�Ώ̂��Ȃ��A���芴�̂��錘�łȍ\�}�����o����Ă���B��ʍ���O���獷�����ތ��́A�Â������ꂽ�w�i�̏�Ƀ��e�B�[�t�̗֊s����������ƕ����яオ�点�A�`���ꂽ�����̔��^�������o���Ă���B�h�Ɛ�������Ă��܂��B�g���e�B�[�t��z���u����v�Ƃ��āA��ӂ��������g�̂悤�ȉ��s���̐̑��p���邱�Ƃ́A���̉�Ƃ̍ő�̓Ƒn�ł������B���e�B�[�t��䂩���O�ɓ˂��o�����Ēu������A�܂��ォ��艺�����肵�Ď��o�I�ȃC�����[�W���j�Y���̌��ʂ����߂��@���A�ނ����ӂƂ�������ł���B�h�Ƃ��B�������ɁA���s�����Ȃ��āA��Ԃ̋������������܂��B���������Ԃ߂�悤�ɑ��l�ȉʕ����Ă��ɂ��ڂ�����ɐ��荇�킹�āA��ʂ��������Ɩ��ߐs�����悤�ȁu��ԋ��|�v�Ɖ������Ă��܂����A����ȍ\�}�ɂȂ��Ă��܂��B����́A�ЂƂɂ́A�����ɐ���t����ꂽ�₩�ő����I�Ȍ��ʂ����o���Ă��邱�Ƃ������܂��B�����Ń��~�[���X���R�^�[���̍�i�ɔ�ׂ�ƁA���~�[���X�̍�i�͔w�i�̈Èł��v���̂ق��傫�Ȗʐς��߂Ă��邱�Ƃ��������Ă��܂��B����䂦�ɃA�����̍�i�̂悤�� ��Ԃ����ċ��ꂵ���͂Ȃ��Ă��܂���B����́A���͈Èł̐[���A�܂�[���ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��A���̔�r���番�����Ă��܂��B�A�~���́A���̂悤�ȈÈł̐[�����������Ƃ����邩��ł��B���~�[���X�̍�i�ł͈Èł�w�i�ɂ��ĐÕ����݂�܂��B�܂�w�i�̈Èłɂ͉����Ȃ��̂ł��B�����Ȃ��Ƃ������Ƃ́u���v�̐��E�A�܂苕���ł��B���~�[���X�̍�i�ł͂��������������o�b�N�ɂ��邱�ƂŁA�Õ����݂�Ƃ������Ƃ������R���g���X�g�����o���A�ْ����̍������i�Ȑ��E�����o���Ă��܂��B�������A�����Ƃ����̂́A���ʂł͂��肦�Ȃ����Ƃł��B�Ƃ������́A�����Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃł��B�������A����������ʍ\���ł��邩�炱���A�Õ��悪�_��I�ɂȂ��Ă���킯�ł��B���̖�����������A�����́A�ɗ́A������`���Ȃ��悤�ɂ����B���̂��߂ɋ����̌��߂�悤�ɐÕ��ʼn�ʂߐs�����悤�ɂ����B�A�����̍�i�́A�G��I�ƌ�����Ǝv���܂��B

��Ԃ����ċ��ꂵ���͂Ȃ��Ă��܂���B����́A���͈Èł̐[���A�܂�[���ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��A���̔�r���番�����Ă��܂��B�A�~���́A���̂悤�ȈÈł̐[�����������Ƃ����邩��ł��B���~�[���X�̍�i�ł͈Èł�w�i�ɂ��ĐÕ����݂�܂��B�܂�w�i�̈Èłɂ͉����Ȃ��̂ł��B�����Ȃ��Ƃ������Ƃ́u���v�̐��E�A�܂苕���ł��B���~�[���X�̍�i�ł͂��������������o�b�N�ɂ��邱�ƂŁA�Õ����݂�Ƃ������Ƃ������R���g���X�g�����o���A�ْ����̍������i�Ȑ��E�����o���Ă��܂��B�������A�����Ƃ����̂́A���ʂł͂��肦�Ȃ����Ƃł��B�Ƃ������́A�����Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃł��B�������A����������ʍ\���ł��邩�炱���A�Õ��悪�_��I�ɂȂ��Ă���킯�ł��B���̖�����������A�����́A�ɗ́A������`���Ȃ��悤�ɂ����B���̂��߂ɋ����̌��߂�悤�ɐÕ��ʼn�ʂߐs�����悤�ɂ����B�A�����̍�i�́A�G��I�ƌ�����Ǝv���܂��B

������u�����[�Q���i���j���u�ԙ��v�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B�g�e�[�u���ɒu���ꂽ�Ԗ͗l�̉��������킪�A�J�[�l�[�V�����A����ނ��̃o���A�X�C�Z���A�A�l���l�ȂǁA�l�X�Ȏ�ނƐF�ʂ̉Ԃ𐔑����������Ă���B�������A���܂肫��Ȃ���������̑��Ԃ̓e�[�u���ɎU��藎���A�őO�i�ɂ͏����ȃI�����W�̉Ԃ̎}����������������Ă���B����ɁA��ʒ����̔����J�[�l�[�V������̃e���g�E���V�A����̏����Ȏ}�Ɏ~�܂�`���E�A���ɉE���̉Ԃ��疨���z�����Ƃ���g���{�ȂƁA�ԁX�̊Ԃɂ͉��C���̐�����������ł���A��i�ɐ^���炵���������炵�Ă���B�u�����[�Q���̉ԙ���ɂ����ăV���{���b�N�ȉ�ǂ́A������̂͂��Ȃ��Ƃ������@�j�^�X�̊T�O�Ɋ�Â��A��ɐ��藧�B�������A�ނ́A���ӓI�B���m�I�ȉ��߂������^���₻�ꎩ�̂̑��`���𖣗͂Ƃ�����i�ʼn�X�̐S��h�蓮�������Ƃɐ������Ă���B�h�Ɖ������Ă��܂��B���̍�i���w�i�͈ÈłŁA�䂱������܂����A�w��̓��~�[���X�Ɠ����ňÈł̐[���ł��B�����ɉf���o�������̂��A�ʕ���l�����Ԃ��̈Ⴂ�ŁA���̉�ʂɂ͂��̂��̂��݂�Ƃ������Ƃ��s��ɍ����o����Ă���Ǝv���܂��B�u�����[�Q���̂������̂́A�ʕ���l���Ƃ͈Ⴄ�Ԃ̏_�炩���A�Ⴆ�ΉԂт�̓����ʂ�悤�Ȕ������A���̉Ԃт�̈ꖇ�ꖇ�̌����k�ɕ`���o���Ă��邱�Ƃł��B����ɁA���̉Ԃ��������ł���Ƃ������X�Ƃ��������������Ă��邱�Ƃł��B���~�[���X�̍�i�ł͍݂�Ƃ������Ƃ����o����Ă��銴���ł������A�u�����[�Q���̍�i�ł͐����Ă���Ƃ������ƁA�݂낤�Ƃ��č݂邱�Ƃ����o����Ă���Ƃ��������ł��B���ꂪ��i�̔������ƂȂ��Ă���A�ƂĂ����o�I�Ȍ������ɂȂ��Ă��܂��܂����B

������u�����[�Q���i���j���u�ԙ��v�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B�g�e�[�u���ɒu���ꂽ�Ԗ͗l�̉��������킪�A�J�[�l�[�V�����A����ނ��̃o���A�X�C�Z���A�A�l���l�ȂǁA�l�X�Ȏ�ނƐF�ʂ̉Ԃ𐔑����������Ă���B�������A���܂肫��Ȃ���������̑��Ԃ̓e�[�u���ɎU��藎���A�őO�i�ɂ͏����ȃI�����W�̉Ԃ̎}����������������Ă���B����ɁA��ʒ����̔����J�[�l�[�V������̃e���g�E���V�A����̏����Ȏ}�Ɏ~�܂�`���E�A���ɉE���̉Ԃ��疨���z�����Ƃ���g���{�ȂƁA�ԁX�̊Ԃɂ͉��C���̐�����������ł���A��i�ɐ^���炵���������炵�Ă���B�u�����[�Q���̉ԙ���ɂ����ăV���{���b�N�ȉ�ǂ́A������̂͂��Ȃ��Ƃ������@�j�^�X�̊T�O�Ɋ�Â��A��ɐ��藧�B�������A�ނ́A���ӓI�B���m�I�ȉ��߂������^���₻�ꎩ�̂̑��`���𖣗͂Ƃ�����i�ʼn�X�̐S��h�蓮�������Ƃɐ������Ă���B�h�Ɖ������Ă��܂��B���̍�i���w�i�͈ÈłŁA�䂱������܂����A�w��̓��~�[���X�Ɠ����ňÈł̐[���ł��B�����ɉf���o�������̂��A�ʕ���l�����Ԃ��̈Ⴂ�ŁA���̉�ʂɂ͂��̂��̂��݂�Ƃ������Ƃ��s��ɍ����o����Ă���Ǝv���܂��B�u�����[�Q���̂������̂́A�ʕ���l���Ƃ͈Ⴄ�Ԃ̏_�炩���A�Ⴆ�ΉԂт�̓����ʂ�悤�Ȕ������A���̉Ԃт�̈ꖇ�ꖇ�̌����k�ɕ`���o���Ă��邱�Ƃł��B����ɁA���̉Ԃ��������ł���Ƃ������X�Ƃ��������������Ă��邱�Ƃł��B���~�[���X�̍�i�ł͍݂�Ƃ������Ƃ����o����Ă��銴���ł������A�u�����[�Q���̍�i�ł͐����Ă���Ƃ������ƁA�݂낤�Ƃ��č݂邱�Ƃ����o����Ă���Ƃ��������ł��B���ꂪ��i�̔������ƂȂ��Ă���A�ƂĂ����o�I�Ȍ������ɂȂ��Ă��܂��܂����B

���̐Õ���̓W���Ŏc�O�łȂ�Ȃ��̂́A�X���o�����̃{�f�R�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��������Ƃł��B���̐l�̍�i�́A�Õ���Ƃ������̂��āA�@���I�Ȑ�捂���X���A�ґz�ɗU�����͋C�����邩��ł��B�ŏ��̃R�[�i�[�́u�|�p�v�̂Ƃ���ɓW������Ă����L���X�g�����Y�}�ɗ��Ȃ��@����ƂȂ��Ă���̂ł����A���ꂪ����ƁA�Õ��悩�玟�̃R�[�i�[�̏@����ւ̘A�����������ċ����ӎ��ł����̂ɁA�Ǝc�O�Ɏv���܂��B

�Z.�@��

�Õ���̃R�[�i�[�ɂ̓x���X�P�X�̍�i�W���͂���܂���ł������A�����ł͍ŏ��Ƀx���X�P�X���u�����O���m�̗�q�v�i�E��}�j�Ƃ�����i�ł��B�L���X�g���a�������Ƃ��ɁA�R�l�̔��m���������瑡�蕨���g���ďj���ɂ���Ă����Ƃ����������̃G�s�\�[�h�̏�ʂł��B�x���X�P�X�̖����Ⴂ���ɐ��삳�ꂽ��i�Ƃ̂��ƂŁA�Ɠ��̑e���M�����͖��������Ă��炸�A���X�܂Œ��J�ɕ`�����܂�Ă��܂��B��N�̃_�C�i�~�b�N�ȓ�����s���������Ƃ�����ʂɔ�ׂ�ƁA�������m�y�b�Ƃ��������ł͂���܂��B����ɂ��A���̍�i�̓C�G�Y�X��̏C���@�̂��߂ɕ`���ꂽ���̂Ƃ������ƂŁA�g�C�G�Y�X��̏C���@�́A������𗧂Ă鐸�_�̎Ⴂ�C���m���C���m�Ƃ��Ă̓K����L���Ă��邩�ǂ�������������{�݂ł���B�����ł͓��X�A�C�G�Y�X��̑n�n�҂ł��鐹�C�O�i�e�B�E�X�E�������̒���u�쑀�v�����H����Ă����B���Ȃ�o�������A�܂�ō��A��O�ŋN�����Ă��錻���̏o�����ł��邩�̂悤�ɑz�����A���̌���ɐg��u���āA�܊���p���Ď��̌����邱�Ƃɂ��A��v���C�߂邱�Ƃ�ڎw���Ă����̂ł���B�h�Ɛ�������Ă��܂��B���̐����́A���̍�i�̉�ʂ̐����ɂ��Ȃ��Ă���悤�ł��B�܂�A���̉�ʂ̐l�������́A�L���X�g�

�Õ���̃R�[�i�[�ɂ̓x���X�P�X�̍�i�W���͂���܂���ł������A�����ł͍ŏ��Ƀx���X�P�X���u�����O���m�̗�q�v�i�E��}�j�Ƃ�����i�ł��B�L���X�g���a�������Ƃ��ɁA�R�l�̔��m���������瑡�蕨���g���ďj���ɂ���Ă����Ƃ����������̃G�s�\�[�h�̏�ʂł��B�x���X�P�X�̖����Ⴂ���ɐ��삳�ꂽ��i�Ƃ̂��ƂŁA�Ɠ��̑e���M�����͖��������Ă��炸�A���X�܂Œ��J�ɕ`�����܂�Ă��܂��B��N�̃_�C�i�~�b�N�ȓ�����s���������Ƃ�����ʂɔ�ׂ�ƁA�������m�y�b�Ƃ��������ł͂���܂��B����ɂ��A���̍�i�̓C�G�Y�X��̏C���@�̂��߂ɕ`���ꂽ���̂Ƃ������ƂŁA�g�C�G�Y�X��̏C���@�́A������𗧂Ă鐸�_�̎Ⴂ�C���m���C���m�Ƃ��Ă̓K����L���Ă��邩�ǂ�������������{�݂ł���B�����ł͓��X�A�C�G�Y�X��̑n�n�҂ł��鐹�C�O�i�e�B�E�X�E�������̒���u�쑀�v�����H����Ă����B���Ȃ�o�������A�܂�ō��A��O�ŋN�����Ă��錻���̏o�����ł��邩�̂悤�ɑz�����A���̌���ɐg��u���āA�܊���p���Ď��̌����邱�Ƃɂ��A��v���C�߂邱�Ƃ�ڎw���Ă����̂ł���B�h�Ɛ�������Ă��܂��B���̐����́A���̍�i�̉�ʂ̐����ɂ��Ȃ��Ă���悤�ł��B�܂�A���̉�ʂ̐l�������́A�L���X�g� ��}���A���͂��߂Ƃ������l����ł����A�����ŕ`����Ă���̂́A���l�ƂČ��ʂ���悤�ȗ��z�����ꂽ�p�ł͂Ȃ��āA�s��̂ǂ��ɂł�����悤�ȕ��ʂ̐l�X�̎p�ł��B���ꂾ���Ȏ��݊��������āA�����ɓ����̐l�X�̖ڂ̑O�ŋN�����Ă��s�v�c�ł͂Ȃ���ʂƂ��Č��邱�Ƃ��ł���Ǝv���܂��B�V�g�����ł��Ȃ����A�P���������ւ��A�������������I�Ȃ��̂��r�������悤�ȉ�ʂ̒��ŁA���̎�O���A�E�ォ�獶���ւ̑Ίp����ɔz�u���ꂽ����}���A�Ɨc���L���X�g�ƁA���̑O���삭�Ⴂ�j�������S�ŁA��ʍ��ォ��̌����āA���邭�P���A�������̃L���X�g�͌���҂̒��ڂ��W�߂�悤�ɂȂ������܂��B�����āA��ʍ���̃L���X�g�ɑ��蕨������锎�m�����̊�͉e�ɂȂ��Ă��āA��i�^�C�g�����u�����O���m�̗�q�v�Ƃ����̂��������ł���͂��Ȃ̂ɁA������e�ɂ��āA�Δ�I�ɃL���X�g�Ɍ��������Ă���̂��R���g���X�g�ŋ������Ă��܂��B�����ɁA�J�����@�b�W�I�̂悤�ȃh���}�����܂�Ă��܂��B�������A��`���̂䂦�ł��傤���A�L���X�g�̊炪��N�̏ё���Ȃǂɔ�ׂ�Ɛ��ʂ��Ȃ��Ƃ������m�b�y���Ƃ�����ۂŁA���̐l�X�̊���ތ^�͈̔͂��o�Ă��Ȃ����������܂��B

��}���A���͂��߂Ƃ������l����ł����A�����ŕ`����Ă���̂́A���l�ƂČ��ʂ���悤�ȗ��z�����ꂽ�p�ł͂Ȃ��āA�s��̂ǂ��ɂł�����悤�ȕ��ʂ̐l�X�̎p�ł��B���ꂾ���Ȏ��݊��������āA�����ɓ����̐l�X�̖ڂ̑O�ŋN�����Ă��s�v�c�ł͂Ȃ���ʂƂ��Č��邱�Ƃ��ł���Ǝv���܂��B�V�g�����ł��Ȃ����A�P���������ւ��A�������������I�Ȃ��̂��r�������悤�ȉ�ʂ̒��ŁA���̎�O���A�E�ォ�獶���ւ̑Ίp����ɔz�u���ꂽ����}���A�Ɨc���L���X�g�ƁA���̑O���삭�Ⴂ�j�������S�ŁA��ʍ��ォ��̌����āA���邭�P���A�������̃L���X�g�͌���҂̒��ڂ��W�߂�悤�ɂȂ������܂��B�����āA��ʍ���̃L���X�g�ɑ��蕨������锎�m�����̊�͉e�ɂȂ��Ă��āA��i�^�C�g�����u�����O���m�̗�q�v�Ƃ����̂��������ł���͂��Ȃ̂ɁA������e�ɂ��āA�Δ�I�ɃL���X�g�Ɍ��������Ă���̂��R���g���X�g�ŋ������Ă��܂��B�����ɁA�J�����@�b�W�I�̂悤�ȃh���}�����܂�Ă��܂��B�������A��`���̂䂦�ł��傤���A�L���X�g�̊炪��N�̏ё���Ȃǂɔ�ׂ�Ɛ��ʂ��Ȃ��Ƃ������m�b�y���Ƃ�����ۂŁA���̐l�X�̊���ތ^�͈̔͂��o�Ă��Ȃ����������܂��B

�t�@���E�o�E�e�B�X�^�E�}�C�[�m���u����~�Ձv�i����}�j�Ƃ�����i�́A�x���X�P�X�ɔ�ׂ�ƁA���������������āA���S�̏����̈ߕ��͐���}���A�̃V���{���b�N�Ȏp�i�N�₩�Ȑƃs���N�̈ߑ��Ȃǁj�ł����ɂ����l�Ƃ����`�����ł��B��������ʏ㕔�̒����Ƀn�g�����ł��āA���̏ォ������~�蒍���ł���h���}�`�b�N�ȍ\�}�́A�G���E�O���R��z�킹�܂��B�O���R�ɔ�ׂ�Ɛl�X�̎p�̃f�t�H���������Ȃ��āA�l�Ԃ炵���`����Ă��܂��B

�X���o�������u�j������~����v�i�E��}�j�Ƃ�����i�ł��B�x���X�P�X����i�ɔ�ׂāA����ɗ]�v�ȑ�������蕥�����悤�ȍ�i�ł��B�w�i�͂Ȃɂ��Ȃ��ăL���X�g����l�����ɗ����ĉE����グ�ďj�����{���d�������Ă��āA����͐��E��\�킷���̂ɏ悹�āA���̋��̂̏㕔�ɗ��Ă�ꂽ�\���˂�w�����悤�ɘe�ɕ����Ă���B����́u�T�����@�g�D�[���E�����f�B�v�Ƃ��������̃C�R���̐}���p�^�[�����Ƃ������Ƃł��B�������A�X���o�����̂��̍�i�ł́A��ʍ�����߂ɍ������ދ���Ȍ����Z���A�e�ݏo���āA���ẪR���g���X�g����ʑS�̂ɐ_��I�ȕ��͋C��ł��܂��B�����ł̓L���X�g�̈ߕ��̎������̓��ɂ₯���Ă��܂����F�̕\���A�����ĉ������L���X�g�̎�̂���������̂Ƃ��Ɏw��̓����I�ȕ\���A���ɏĂ����悤�Ȕ��̐F�B���ꂪ�A�L���X�g�̃��A���Ȑl�Ƃ��Ă̎��݊��B���ꂪ�A���Ă���l�ɂ́A�L���X�g�ƈ�Έ�Ō��������Ă���悤�Ȑ_��I�ȑ̌��������Ă��܂��悤�ȍ�i�ł���Ǝv���܂��B����́A����œW������Ă����O�C�h����[�j���u�g�k�僄�R�u�v�i���}�j�Ƃ悭���Ă��܂��B�������A���[�j�̍�i�͔��͂������ʂł����A�X���o�����̍�i�ɔ�ׂ�Ƃ����Ƃ��f��܂��B

�X���o�������u�j������~����v�i�E��}�j�Ƃ�����i�ł��B�x���X�P�X����i�ɔ�ׂāA����ɗ]�v�ȑ�������蕥�����悤�ȍ�i�ł��B�w�i�͂Ȃɂ��Ȃ��ăL���X�g����l�����ɗ����ĉE����グ�ďj�����{���d�������Ă��āA����͐��E��\�킷���̂ɏ悹�āA���̋��̂̏㕔�ɗ��Ă�ꂽ�\���˂�w�����悤�ɘe�ɕ����Ă���B����́u�T�����@�g�D�[���E�����f�B�v�Ƃ��������̃C�R���̐}���p�^�[�����Ƃ������Ƃł��B�������A�X���o�����̂��̍�i�ł́A��ʍ�����߂ɍ������ދ���Ȍ����Z���A�e�ݏo���āA���ẪR���g���X�g����ʑS�̂ɐ_��I�ȕ��͋C��ł��܂��B�����ł̓L���X�g�̈ߕ��̎������̓��ɂ₯���Ă��܂����F�̕\���A�����ĉ������L���X�g�̎�̂���������̂Ƃ��Ɏw��̓����I�ȕ\���A���ɏĂ����悤�Ȕ��̐F�B���ꂪ�A�L���X�g�̃��A���Ȑl�Ƃ��Ă̎��݊��B���ꂪ�A���Ă���l�ɂ́A�L���X�g�ƈ�Έ�Ō��������Ă���悤�Ȑ_��I�ȑ̌��������Ă��܂��悤�ȍ�i�ł���Ǝv���܂��B����́A����œW������Ă����O�C�h����[�j���u�g�k�僄�R�u�v�i���}�j�Ƃ悭���Ă��܂��B�������A���[�j�̍�i�͔��͂������ʂł����A�X���o�����̍�i�ɔ�ׂ�Ƃ����Ƃ��f��܂��B

�A�����\��J�[�m���u�V�g�Ɏx�����鎀����L���X�g�v�i�E�}�j�Ƃ�����i�ł��B���𐂂�āA���̋C�������ēy�C�F�ɂȂ��Ă��܂����L���X�g�̎��̂̎�O���̍���̍b�����ɂ���ēB��ł��ꂽ�ォ��͑N�₩�ȐԂ���������Ă��܂��B�Èł̒��ŁA���̎p�Ɣw��̓V�g�����������яオ��A���̃|�[�Y�ƌ��z�I�ȕ��͋C���A�P�X���I���̏ے���`�I�Ȍ��z�G���z�킹��Ƃ��낪����܂����B

�A�����\��J�[�m���u�V�g�Ɏx�����鎀����L���X�g�v�i�E�}�j�Ƃ�����i�ł��B���𐂂�āA���̋C�������ēy�C�F�ɂȂ��Ă��܂����L���X�g�̎��̂̎�O���̍���̍b�����ɂ���ēB��ł��ꂽ�ォ��͑N�₩�ȐԂ���������Ă��܂��B�Èł̒��ŁA���̎p�Ɣw��̓V�g�����������яオ��A���̃|�[�Y�ƌ��z�I�ȕ��͋C���A�P�X���I���̏ے���`�I�Ȍ��z�G���z�킹��Ƃ��낪����܂����B

���[�x���X���u���A���i�̂��鐹�Ƒ��v�i�E���}�j�Ƃ�����i�ł��B����܂ł̃X�y�C���̉�Ƃ����̍�i�Ƃ́A���炩�Ɉَ��̍�i�ŁA���邩��Ƀ��[�x���X�Ƃ��������悤���Ȃ��B�����̐���}���A�̐��n���������̎p�A�������A���炵������������B���������������̓��[�x���X�ȊO�̉�Ƃ͂Ȃ��Ȃ��`���Ȃ����̂ł��B�����āA�}���A�ɕ����ꂽ���̃L���X�g�̓��̂̂܂�ő�l�̑̂�Ԃ�V�ɓ��Ă͂߂��悤�ȖL�`�ɓ��X�����l�q�B�����̖L���Ȏs���̃A�b�g�z�[���ȉƑ��̎p�̂悤�ɕ`����Ă���悤�ł����A���̐l�������̖L�`���͐_�X�����Ƃ������A���[�x���X�Ɠ��̗��z�����ꂽ�p�ƌ�����Ǝv���܂��B�����Ȃ�ƁA���͂���ւƂ��V�g�ȂǕ`���K�v���Ȃ��ƌ�������ł��B

�o���g�����E�G�X�e�o���E�����[�������u�����̂��鐹�Ƒ��v�i�E���}�j�Ƃ�����i�ł��B�����[�����̓x���X�P�X��X���o�����ɕ����Ȃ��s�b�O�E�l�[���ŁA���N�O�̎O�H�ꍆ�ٔ��p�ق��u�v���h���p�ٓW�v�ł͑���u���U���I�̐���v���W������Ă����̂ɔ�ׂ�ƁA����̓W���̓����[�����̍�i�́A�����_�݂̂Ŏc�O�łȂ�܂���B����̓x���X�P�X�����S�Ȃ̂ŁA���������Ȃ��̂ł��傤���B�����[�������x���X�P�X�Ɠ����悤�ɁA�L���X�g������}���A�Ƃ��������l�������A���ʂ̐l�X�̎p�ŕ`���āA�����ɓ����̐l�X�̖ڂ̑O�ŋN�����Ă��s�v�c�ł͂Ȃ����݊������ʂɂ��Ă��܂��B�����[�����́A���������_�ɉ����āA���̉�ʂł͍K���ȉƑ��̓���I�ȃX�i�b�v�V���b�g�̂悤�ɁA����҂ɂƂ��ėD�����e���݈Ղ����͋C�����o���Ă��܂����B���ꂪ�x���X�P�X�ɂȂ������[�����̖��͂ł���Ǝv���܂��B�x���X�P�X�̍r�X��������^�b�`����ʑS�̂��_�C�i�~�b�N�ɖ�������悤�Ȑ��������Ƃ����Ƃ��낪����̂ɑ��āA�����[�����́A����ȃ^�b�`�Ɖ��̂��������悤�ȏ_�炩���d�グ�ŁA���₩�ł��낢����ۂ�����҂ɗ^���Ă���܂��B�x���X�P�X�����Ȃ�o�����������ɖڂ̑O�ɋN�������悤�ɍČ����Ă���̂ɑ��āA�����[�����́A����ɂ�������g�߂Ȃ��̂Ƃ��ĕ\�����Ă���Ƃ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���ꂾ���ɁA�����[�����̍�i�������ƌ����������ł��B

�o���g�����E�G�X�e�o���E�����[�������u�����̂��鐹�Ƒ��v�i�E���}�j�Ƃ�����i�ł��B�����[�����̓x���X�P�X��X���o�����ɕ����Ȃ��s�b�O�E�l�[���ŁA���N�O�̎O�H�ꍆ�ٔ��p�ق��u�v���h���p�ٓW�v�ł͑���u���U���I�̐���v���W������Ă����̂ɔ�ׂ�ƁA����̓W���̓����[�����̍�i�́A�����_�݂̂Ŏc�O�łȂ�܂���B����̓x���X�P�X�����S�Ȃ̂ŁA���������Ȃ��̂ł��傤���B�����[�������x���X�P�X�Ɠ����悤�ɁA�L���X�g������}���A�Ƃ��������l�������A���ʂ̐l�X�̎p�ŕ`���āA�����ɓ����̐l�X�̖ڂ̑O�ŋN�����Ă��s�v�c�ł͂Ȃ����݊������ʂɂ��Ă��܂��B�����[�����́A���������_�ɉ����āA���̉�ʂł͍K���ȉƑ��̓���I�ȃX�i�b�v�V���b�g�̂悤�ɁA����҂ɂƂ��ėD�����e���݈Ղ����͋C�����o���Ă��܂����B���ꂪ�x���X�P�X�ɂȂ������[�����̖��͂ł���Ǝv���܂��B�x���X�P�X�̍r�X��������^�b�`����ʑS�̂��_�C�i�~�b�N�ɖ�������悤�Ȑ��������Ƃ����Ƃ��낪����̂ɑ��āA�����[�����́A����ȃ^�b�`�Ɖ��̂��������悤�ȏ_�炩���d�グ�ŁA���₩�ł��낢����ۂ�����҂ɗ^���Ă���܂��B�x���X�P�X�����Ȃ�o�����������ɖڂ̑O�ɋN�������悤�ɍČ����Ă���̂ɑ��āA�����[�����́A����ɂ�������g�߂Ȃ��̂Ƃ��ĕ\�����Ă���Ƃ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���ꂾ���ɁA�����[�����̍�i�������ƌ����������ł��B