2014年10月15日(水)東京都美術館

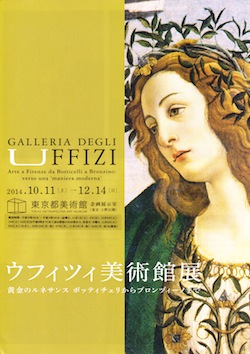

さて、この展覧会は美術館からコレクションの一部を借りてきて見せるということなので、そこに意図とか趣旨を強く反映させることはないと思いますので、いつものように主宰者のあいさつを引用することにそれほどの意味はないと思います。ただ、ウフィツィ美術館の概要のようなことについて展覧会チラシに書かれていましたので、引用します。

“イタリア・ルネサンスの中心都市フィレンツェでは、15世紀後半から工房による組織的制作活動が盛んになり、数多くの優れた芸術家が生まれました。彼らは互いに切磋琢磨し合うなかで、工房の画一的な様式を越えた表現を探求し、やがてヴァザーリが「マニエラ・モデルナ(新しい様式)」と呼ぶところの、16世紀の卓越した新時代様式が開花します。本展は、世界的に名高いウフィツィ美術館の収蔵品を通して、15世紀から16世紀にかけてのフィレンツェ美術の流れを展観します。メディチ家のコレクションを核に設立されたウフィツィ美術館はもっとも歴史が古く、ルネサンスを代表する画家ボッティチェリの多くの作品を所蔵する美術館としても知られています。このボッティチェリの作品を多数紹介するほか、アンドレア・デル・サルトやポントルモ、ブロンヅィーノら16世紀のフィレンチェ美術を牽引した主要な画家たちの約80点に及ぶ作品を通じて、豊かで多様なフィレンチェ・ルネサンスの真髄に迫ります。”

第1章 大工房時代のフィレンツェ 第2章 激動のフィレンツェ、美術の黄金期の到来 第3章「マニエラ・モデルナ(新時代様式)」の誕生 第4章 フッレンツェ美術とメディチ家 展示は、このように章立てられていましたが、一人の画家の軌跡を追いかけるのではなく、一つのテーマで作品を広く集めたのでもないので、この章立ては従うことはせずに、目に入った作品についてピックアップして述べてみたいと思います。

第1章 大工房時代のフィレンツェ

第2章 激動のフィレンツェ、美術の黄金期の到来

前章の終わり頃からボッティチェリの作品展示を見ることができました。言うまでもなく、初期ルネサンスを代表する著名な画家であり、今回のウフィツィ美術館展の目玉といわれているものです。

「パラスとケンタウロス」(左上図)という作品です。今回の美術展のポスターやチラシに使われた、いわば、この美術展のメインの作品です。ボッティチェリの作品の中でも「ヴィーナスの誕生」や「春」ほどではないにしろ、きわめて知名度の高い作品なのだろうと思います。ケンタウロスという半人半獣を人と並べられるようにデザインするということは大変だったのかもしれません。また聖書を題材とした絵画作品のように決まりごとに従えば内容はそれにより込められてしまうことはないわけです。だからデザインができたことで足れりということになっているように思われます。細かいところは工房の職人たちに任せて…。実際、バラスの仕草と表情がちぐはぐ、というよりも、表情まで描き込まれていないでお面のようになっています。人体のバランスも取られていない(バラスの手が長すぎる反面足が短い。また首のすわりが悪い)し、ポーズも不自然です。最初から不自然でいくという方針で描かれたのならいいのでしょうが、見ていると、デザインを考えているうちにポーズを色々といじって、人体の基本的な構造が分かっていないので途中で不自然なことに気付かず、最終的に修正できなかったというのが実際のところなのではないかと思います。このバラスとケンタウロスの並び方はイコンの中の似たパターンをそのままに使っている感じです。背景の描き方もまるで演劇の舞台装置のようで、バルトロメオ・ディ・ジョヴァンニの「砂漠で改悛する聖ヒエロニムス」に通じるところがあります。文句ばかり並べ立てているようですが、絵画作品として、どこに魅力があるのか分かりかねるというのが正直な感想です。ただし、この作品を発注したであろうメディチ家のサロンにおいて、この作品を飾り、それをネタにその場にはギリシャ神話や文化にくわしいフィチーノやピコ・デラ・ミランドーラたちがギリシャのことを雑談やら何やらで時間をつぶすには、とても便利なものだったのかもしれないということは考えられます。それは絵画作品として鑑賞するというのではなくて、飾りです。一種の職人仕事です。

このウフィツィ美術館展の最大の眼目がボッティチェリということでしたが、このように私にはボッティチェリの作品がつまらなかったので、全体としては失望という感想でした。歴史や美術史の教科書で習うルネサンス初期の巨匠ボッティチェリがこんなものなのだとするとルネサンスというのはいったい何だったのか、何か大袈裟ですが、そんな疑問を感じました。近代絵画という言い方が適当かどうかは分かりませんがリアルとか自然とかいうことがキーワードで立体的な空間を二次元の平面的な画面に違和感なく定着させるという考え方。これは、例えば、ここでも何度も触れましたが、レオナルド・ダ=ヴィンチが人間を正確に描くために解剖学的な分析により骨格だとか筋肉の構造まで理解して人の身体を描く表現を展開する。そのようなことがルネサンスを契機として様々な模索が始まった。つまりは、近代絵画の始原がルネサンスあたりにあると考えていた。ところが、そのルネサンスの巨匠であるボッティチェリの作品が、このような近代絵画という視点に入ってこない、時代が異なるものだったというわけです。 だから、教科書から想像するようなルネサンスというのが革命的ともいえるような運動というイメージではなくて、北部イタリアのフィレンツェやミラノ等の都市の一部のごくローカルなところで、ダ=ヴィンチ等のような人々かそれぞれに しかし、この後、その失望を補うほどではありませんでしたが、小さな発見が数個あって、それらが今回の収穫となったと思います。

第3章「マニエラ・モデルナ(新時代様式)」の誕生

アンドレア・デル・サルトの「ピエタのキリスト」(左図)という作品です。ボッティチェリの絢爛豪華とは正反対の作品。デル・サルトが意図して描いたのか、結果としてこのような形で残されたのかは分かりません。ピエタという題材は多くの作品(右図)ではキリストの死体を聖母マリアや弟子たちを含めた人々が取り囲み、その死を悼むという情景が描かれているものですが、そこにはキリストを抱きしめる人や涙を流す人など様々な人物が描かれているものです。しかし、この作品では中央に死んだキリストがぽつねんと腰掛けている姿があるだけです。キリストの姿だけを取り出してみれば、同じく展示されていたペルジーノの同名の作品に通じるところがあって、現実の人間のリアルな人体になっています。後輪光も見えずアトリビュートもほとんど見られません。ここにいるのは、独りの男の死体だけです。その寂しい姿は、どのような人であろうとも、たとえキリストであろうとも死ぬときは独り死んでいくしかない、死そのものの孤独さを表わしているかのようです。がっくりと肩を落として俯いた姿からは表情を読み取ることもできません。しかし、その肩を落としたような姿はまた、耐え切れないほどの重みを背に負った姿にも見えます。それは、両腕を広げたようなポーズや、背をかがめているにもかかわらず、腹筋が張っているように見えることから窺われます。私はキリスト教徒ではないので、キリストの逸話を知悉しておらず、そこに想像をめぐらすには限界がありますが、受け取り方によっては、その死によって大きなものを抱え込んだ姿が時には崇高に見えてくるかもしれない、と想像することもできなくはありません。この姿は、言うなれば、人が独りの個人として神とか信仰に向き合ったときに、その独りの個人に対して訴えかける作品になっているといえないでしょうか。それは、教会に通い形式的な儀礼に参加することが信仰であるというマスとしての民衆ではなくて、個人としての内面を持つにいたった、つまりはパスカルに代表されるような独りの精神として神に向き合うという信仰の姿に応じたものになっているのではないか、と私には思われます。それは教会に大々的に掲示され、人々を教え導くのではなくて、一人ひとりの自覚した精神に働きかけ、問いかけようとするものなっているのではないか、と思えます。その意味で、近代的な精神の信仰に適ったものとして見ることができるものになっていると言えます。それは、別の意味では、感動とか共感といった近代的な鑑賞にも耐えうるものになっているということです。

この後の展示では、プロンヅィーノなどのマニエリスムの画家たちの展示がありましたが、残念なことに場つなぎの数量あわせとしか、私には思えない展示としか見えなかったので、感想を書くほどのもでもないと思います。全体として、日本人というのはヨーロッパの人からはなめられているのであることが、全体の展示を見ていて感じました。こんなものでも本場ものとして、ありがだがるのだろうと、たかを括っているというイタリアの姿勢が透けて見えた、というのでしょうか。私が僻みっぽい性格だからかもしれません。 |

かつてない大型台風が日本列島を通過して台風一過の晴天と思いきや、あいにくの雨となり、その台風の通過にとともに秋が深まり日中の気温も9月まで残っていた夏の暖かな陽気から一気に肌寒さを感じられるようになりました。もともと人気の高いだろうことは予想がついていたので、そんな外出には躊躇するような日であり、展覧会は会期初めなので、混雑はしていないのでいないかと思って美術館に寄ってみました。しかし、65歳以上の方は入場無料とかある日だったようで、高齢者を中心に入場者は少なくない状況で、ひとつの作品の前には数人の鑑賞者が常時張り付いていました。高齢者の鑑賞者は仲間と誘い合わせて来場した人が多く、仲間同士で話しながら鑑賞するグループがいくつもあったりして、一人静かに絵と向き合うということはできませんでした。

かつてない大型台風が日本列島を通過して台風一過の晴天と思いきや、あいにくの雨となり、その台風の通過にとともに秋が深まり日中の気温も9月まで残っていた夏の暖かな陽気から一気に肌寒さを感じられるようになりました。もともと人気の高いだろうことは予想がついていたので、そんな外出には躊躇するような日であり、展覧会は会期初めなので、混雑はしていないのでいないかと思って美術館に寄ってみました。しかし、65歳以上の方は入場無料とかある日だったようで、高齢者を中心に入場者は少なくない状況で、ひとつの作品の前には数人の鑑賞者が常時張り付いていました。高齢者の鑑賞者は仲間と誘い合わせて来場した人が多く、仲間同士で話しながら鑑賞するグループがいくつもあったりして、一人静かに絵と向き合うということはできませんでした。