|

2025年7月17日(木)東京オペラシティ・アートギャラリー

以前、難波田史男の展覧会を同じ東京オペラシティ・アートギャラリーで2012年に見ていて、その作品の不安定さというか、明るい色彩を用いながら、どこか陰のあるような世界に強い印象を持っていたので、彼の父親である難波田龍起にも興味を持っていた。まずは、主催者のあいさつを引用します。 “難波田龍起(1905〜1997)は、戦前から画業を始め、戦後はわが国における抽象絵画のパイオニアとして大きな足跡を残しました。大正末期に詩と哲学に関心をもつ青年として高村光太郎と出会い、その薫陶を受けるなかで画家を志した難波田は、身近な風景やいにしえの時代への憧れを描くことで画業を開始します。戦後になると抽象へと大きく画業を進め、海外から流入する最新の動向を咀嚼しながらも情報に流されず、また特定の運動に属することもなく、独自の道を歩みました。その作品は、わが国における抽象絵画のひとつの到達点として高く評価されています。 東京オペラシティ・アートギャラリー収蔵品の寄贈者である寺田小太郎氏が本格的な蒐集活動にのりだし、さらにコレクションを導くコンセプトのひとつである「東洋的抽象」を立てたのも、孤高の画家難波田龍起の作品との出会いがきっかけでした。難波田が当館の所蔵する寺田コレクションの中心作家となっていることは言うまでもありません。 本展は難波田龍起の生誕120年を機に、当館所蔵品はもとより、全国の美術館の所蔵品、また個人蔵の作品なども交え、難波田の画業の全貌を20年振りに紹介し、今日多岐な視点から検証するものです。” なお、この展覧会の展示の仕方は言葉による説明がなく、説明のキャプションないのはもとより、展示の章立ての表示も、作品タイトルの表示もなく、ただ展示作品リストの番号だけが表示されているものでした。余計な情報にとらわれることなく、作品と向き合ってほしいということなのではないかと思います。たしかに、難波田の作品は、何が描かれてという作品ではなく、作品を見て感じるという作品と言えます。とはいえ、難波田の作品は感性の赴くままに描かれたというものではなく、周到に考えられ計算された、知的な構成とみえるところもあります。全体の展示は制作年代順になっているようでした。これは、展示作品リストを見て分かったことですが、難波田の作品は制作年代によって、作風が変化しているので、難波田の作風の多様さを同時に見ることができるようになっています。 会場は、展覧会の会期が始まったばかりで、しかも、平日の開館すぐというもあり、来客数は多くはなく、落ち着いて作品を見ることができました。私は、途中から作品を見ることに没頭してしまい、周囲を気にしなくなってしまいました。会場は、それほど広いとはいえないと思いますが、思いの外時間が経ってしまい、ひととおり見たら、疲れてしまいました。 それでは、個々の作品を見ていきたいと思います。 1.初期作品と古代憧憬 “難波田龍起は大正時代に詩に関心を持つ青年として、高村光太郎と出会い、その薫陶を受けるなかで絵画に目覚め、やがて画家を志した。制作と生き方の両面にわたって、龍起の自己形成における高村からの感化には極めて大きなものがあった。そして龍起は、「生命の戦慄」を芸術の必須の要件とする高村の思想に励まされ、単なる写実を超え、精神の眼を通して「内的生命」を捉えることを目指していく。また、主にセザンヌに託して色彩の重要性を説いてやまない高村の教えも、龍起の生涯にわたる糧となる。(図録P.102)”

「小石川植物園にて」という1927年の作品。さきに引用した説明の中の“主にセザンヌに託して色彩の重要性を説いてやまない高村の教えも、龍起の生涯にわたる糧となる”について、高村は「トーン」という言葉で説明していると言います。“トーンとは色調という意味で、光太郎はセザンヌのトーンの美しさに言及しつつ、画面全体のトーンを把握することが重要だと説いた。「トオンが出来上がれば、おのずと形は調って来る」のであり、「先に形をつくって、そこへ色を塗っていくんじゃない」というのが光太郎の考えであった。(小林俊介「難波田龍起「抽象」の生成」P.39)”この説明を実践するように、この「小石川植物園にて」には明確な輪郭線の形跡がありません。つまり、風景を形として把握して、その形をデッサンとして形にして、そこに彩色するというのではなく、樹木はブラウンを筆で一気に線を引き、葉や草は緑の絵の具を点描のように置いていくと、結果として草木の風景が出来上がるという、という画面になっているように見えます。難波田の絵画について「内的生命」とか難しげな言葉で説明されていますが、私には、難波田という人は形から捉える人ではなく、結果として形になるという見方をする人、というのが、彼の絵の基本となっていると思います。これは、私が彼の作品を見た個人的な印象から言っていることで、客観的ではないことは言うまでもありません。 “龍起は、高村のもとで見たギリシャ彫刻の写真の影響や、高村の勧めで参加した絵画批評会「金曜会」の主催者である川島理一郎からの影響を受け、1930年代の半ば頃より、ギリシャの古代彫刻やレリーフをモチーフとする絵画を集中的に制作するようになった。そこに自己の大きな方向性を見出していく。龍起によれば、「近代性とは自己分裂の相」であり、「古典性とは自己統一」である。そして近代的自我の自己分裂の耐えがたい不安を克服するため、我々は「古代を自己の内に生かす」ことによって「健康な自己統一を目指して進まなければならない」という。だが、実際に訪れることもなく、写真をよすがに想像をたくましくして描かれた古代彫刻は、古典古代の晴朗たるイメージとはならず、あくまでいにしえへの強い憧れ、思慕のイメージとして、龍起独自の濃密なマチエールとともに描き出されている。「健康な自己統一」を謳いながら、「古代」はあくまで近代的な意識の織り目のなかでしか捉えることが出来ないのである。(図録P.102)”難波田にとってのギリシャは、現代批判として現代に対置されたイメージであり、文学なら詩人のキーツやハウプトマンの『ギリシャの春』、あるいは難波田が真似をしたルドンに古代ギリシャの神話世界への憧れを描いた作品があり、そういう傾向に乗じたもののように見えます。

2.戦後の新しい一歩:抽象への接近 ここで、展示区画が移ります。区画が移ると、展示されている作品がガラッと変わります。展示作品リストで制作年代をみると約10年間の開きがあります。1.と2.との間には10年間のブランクがあることになります。この間に何があったのかといえば戦争です。戦時下で難波田は描けなかったのか、分かりませんが、作品の展示がないので、幻想的な古代を描いていたのが、抽象的な作品に跳躍してしまったように見えてしまう。とれほど唐突に見えます。この間に移行のプロセスがあったはずですが、作品がないので、分かりません。それとも戦争体験が転機となって、難波田自身の大転換があったのでしょうか。“戦争と敗戦を経て、龍起は戦災から復興する都市のビル群、その「直線」にそれまでにない美を発見する。戦後という時代のなかで、龍起はいままさに自らが生きる「現代の現実」に向き合うことを意識し始めていた。龍起はそれまで敬遠してきた抽象への接近を試みるようになり、キュビスムを咀嚼しながら都市を描き、やがて「直線の構成」を経て幾何学的な純粋抽象に到達する。(展示作品リストに書かれていた展示コーナーの説明より)”という説明では、1930年代に“「近代性とは自己分裂の相」であり、「古典性とは自己統一」である。そして近代的自我の自己分裂の耐えがたい不安を克服するため、我々は「古代を自己の内に生かす」ことによって「健康な自己統一を目指して進まなければならない」という”といっていた難波田です。しかも、抽象絵画のようなモダニズムは人間的要素を悉く追放した知性の芸術であり、近代の自己分裂の所産と断じていたのですが、その難波田が抽象画を描くということは自己分裂を自ら招くことになりかねません。

「街」という1951年の作品です。これまでの作品では、近所の自然の風景や古代ギリシャの幻想を描いていたのが、現代の現実である街の風景に転換しています。画面中央にドーム状の物体があるほかは、直線による画面分割で建物がひしめくように描かれているのはキュビスムのようです。戦災で荒廃した東京の地で、都市が建設されていくのに復興の活力、生命力を感じたのかもしれません。この作品を見ていて、方法論としてのキュビスムの理論に従って描いというよ、街の活力を描こうとして、力強い線とか直線の伸びる感じに行き着いた、つまり結果としてキュビスム的な構成になったような感じがします。

難波田の抽象は幾何学的なものから、宇宙的なものへと変わっていきます。

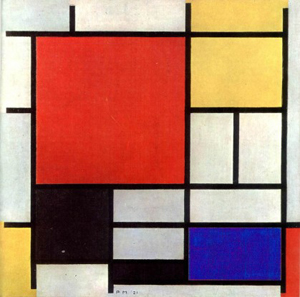

“数年間続けてきた「直線の構成」の試みが大きな成果となって結実した作品。線と面、色彩とフォルム、図と地などあらゆる要素が対立と離合集散を繰り返してひとつの動き、ひとつの空間、一つの時間を生み出している。(図録P.114)”と説明されています。この中の“数年間続けてきた「直線の構成」の試み”は、具体的には次のようなもののようです。“まず、白色絵具による綿密な地塗りの上に、木炭によって形態の手がかりをつかむための細い線がたくさん引かれるのが第一段階である。次に、木炭の線が油彩によって置き換えられ、同時に線と面が交互に強められていく、線で囲まれた形は面をなし、面は「明るい灰色」のマチエールで充填されていくのだから、イメージとマチエールは不即不離の関係にある。この描画過程の中で、木炭による最初の線描は、全てが生かされるわけではなく、あるものは上塗りによって隠れてしまうが、薄い上塗りをかけて、そのまま生かしている部分がある。この透明性を生かしたマチエールと前者の不透明なマチエールが、線描のイメージとからみ合い、せめぎ合いながら、作品を成立させていくのである。…このマチエールを難波田の内部の相反する二つの傾向性、「生」の情熱の解放への欲求と、画面の明晰な秩序付けへの欲求との間の葛藤の表われである。(小林俊介 前掲書 P.153〜154)”これは“混沌とした内面の気体の如き渦巻き形 「昇天する詩魂B」という1956年の作品。この作品は“高村光太郎の死により、光太郎への鎮魂としての意味をこめて完成されたのである。この作品では、まさに生と死の観念がモチーフであった。難波田は光太郎の死に直面して烈しい怒りのこみ上げてくるのをどうしようもなかったという。それは、死に対する抵抗のごときものであった。難波田にとって、「死に対する抵抗」、すなわち「生」への希求が、造形のテーマとしてはっきり自覚されたのである。…こうした「生」への希求は、画面全体に亀裂が伸びていくかのような、多くの直線と色面による緊張感によって表わされている。(小林俊介 前掲書 P.175)”この作品は、抽象的なんですが、上昇する動きが感じられるダイナミックさ、別の言葉でいえば生命力がある。これは、モンドリアンの幾何学的抽象の静的な画面には絶対にないものです。

3.アンフォルメルとの出会い 最初にも言いましたが、展示室には説明の類は一切なく、展示区画も明確でなかったので、展示リストを参照しながら会場を回っていると、どこで、このコーナーに替わっていたのか分かりませんでした。実際、「2.戦後の新しい一歩:抽象への接近」と「3.アンフォルメルとの出会い」の違いはよく分かりませんでした。 アンフォルメルは、フランス語で「形のない」という意味で、第2次世界大戦後のフランスを中心に非定型の芸術として展開された抽象絵画の運動です。戦争による既存の社会や文化の破壊のなかで育った青年層には、例えばサルトルの実存主義運動のような無秩序とか不条理をそういうものとしてありのままに受け入れる者たちがいました。アンフォルメルはそういう風潮のなかで、あらかじめ計算されたような幾何学的抽象に飽き足らず、「形」にとらわれない表現や、怒りや葛藤といった自身の内面をそのままキャンバスにぶちまける表現する。例えば、ジャン・フォートリエ(右側)は伝統的な油彩画法をかなぐり捨てて、紙に糊を塗りキャンバスに貼り付け、さらに石膏や石灰などをふりかけ、分厚い地を構築し、そのマチエールは生の声や苦悩と等価とされました。

これらは1950年代後半に欧米の新しい思潮として日本に紹介され、難波田も刺激を受けたということです。

「円と角」という1959年の作品です。「発生」とよく似ている作品ですが。「昇天する詩魂B」や「天体の運行」そして「発生」ではハッキリとした輪郭で明確に引かれていた黒い線が、この作品ではぼんやりしています。そのため、「発生」では線により明確につくられていた形が、この作品では崩れてきています。つまり、「直線の構成」ではなくなり始めている。とはいえ、そこに崩壊感はありません。ただ、かっちり構成されているという感じはなくなり、緩さが出てきている。それは、画面全体が切り子面で構成されているように見えて、それぞれの面では輪郭線に近い部分の色を一番濃くして徐々に薄くしていくように着色され、「面」を滑らかに移行させるようになっています。

「たたかいの日々」という1963年の作品です。まるでジャクソン・ポロックです。秩序というものがなく、ここから何かをイメージすることはない。しかし、不思議なことに、ポロックの作品に感じられる、猥雑さとか騒々しさが、この作品からは感じられず、反対に静けさを感じます。

大きな広い部屋に移って正面に大きな作品が並んでいます。「コンポジション」と「ファンタジー青」という二つの作品です。この両作品は、ドリッピング作品の最高傑作といってもいい作品で、全画業を代表する作品と言われることもある、と説明されていました。“色彩・面のシステムとドリッ

4.形象とポエジー:独自の「抽象」へ 1970年代はじめ新たな転機が訪れる。“ドリッピング技法は影をひそめ、かわって線と色彩を丹念に紡ぎ出すようにしてひとつの全体へと統合してゆく独自の画風が確立する。これはある意味でキュビスムで想定されるグリッド構造への回帰と言えるが、ドリッピング以前の1950年代の直線の構成がダイナミズムを優先して斜線主体であったの対して、スタティックな水平垂直の構造が明瞭に出てきたことは、結果として画面の統合性を高めることになっている。そうした安定した画面構造のもとで、ゆっくりと成長するような有機的な動きや、時に人影や人物群像、建物などを思わせる形象的なイメージが支配的となる。ここに龍起が当初より心に抱いてやまなかったポエジーと、骨格のある造形への意志の大いなる一致を見ることができる。(会場の展示品リストの説明より)”

1978年の「曙」も同じ傾向の作品です。線描の中から、見方によって様々な人の形象が見えてきます。これは、見る人が、様々な形象を見つけて、イメージすることで画面が作られていく、という面があると思います。それだけに、ずっと見ていても、飽きることがない。しかも、これまで難波田の作品では目立たなかった赤がアクセントとなって、画面の彩が豊かになっています。 「群像A」は1980年の作品です。人の形象があるようなないようなものが、ここでは群像のように折り重なるようになっているため、何かが息づいている、あるいは蠢いているような気配が生まれています。ここでは、今までの難波田には見られなかった赤を基調とした色調が、その気配を強めていると思います。“これらに見られるイメージは「織りなされる」という言葉が似つかわしい。すなわち、そこには時間が孕まれているのである。無論、すべての絵画は、その内容においても描画の過程においても、何らかの時間性を含んでいるであろう。しかし、透視図的な再現描写が、いわば写真のシャッターを切るように一瞬の画像の定着をめざしているのに対して、難波田の作品の描画過程が示すものは大きく異なる。「人影」が積み重なって群像をなしていくような、いわば部分が重なって全体と化すような難波田の作品では、描画の過程が孕む時間そのものが全体の構造を成していく。難波田の作品がしばしば詩や音楽にたとえられるのもこのためであろう。韻律に基づく時間計術である詩や音楽は、まさにそうした時間性が全体の構造に転化し、作品を形作る。難波田の作品も、時間性を孕んだ描画の過程、すなわちリズムが全体の構造を成していく点、「詩的」であり、「音楽的」であるといってよいかもしれない。(小林俊介 前掲書 P.211〜212)”

「五月の陰影」という1974年の作品です。パステルカラーの色遣いがとても印象的で、それだけで魅力的な作品です。難波田の作品については、とうしても理屈をこねて言葉で語ってしまいがちなところがありますが、実は、この作品のように、感覚的に、ただただきれいで、魅了されてしまう面もあるのです。そして、このあたりの作品になると1950年代の「直線の構成」の太い明確な線や1960年代のドリッピングによるうねうねと動き回る線、というように線が強い存在感をもって目立っていたのが、薄ぼんやりとして消えてしまいそう、あるいは面に埋没してしまいそうになっています。 5.石窟の時間 展示作品のサイズが小さいものにかわります。ここは、水彩画の展示でした。“難波田龍起の水彩画は、油彩と近似しているようでいて独自の魅力を湛えており、イメージの瑞々しさより親密に語りかけてくる。「石窟の時間」は1988年に制作された通作で、水彩画らしい透明感と、結晶を思わせる硬質感が不思議な共存をみせている。(会場の展示品リストの説明より)”と説明されていました。 6.晩年の「爆発」へ これまでのコーナーとは違って、ここで作風の大きな変化があったというわけではありません。1980年代に完成の域に達したあとも、1997年に亡くなるまで制作を続けた、ということでその作品が展示されている。

このあと、大きな展示室から廊下に移って、スケッチやリトグラフあるいは個展のパンフレットなどの資料的なものが並んでいましたが、途中から疲れてしまいました。それは、難波田の作品が疲れを気づかせないほど魅力的だったということだと思います。 “絵画という視覚的な形式を通じて難波田が追い求めてきたものは、終始、眼には見えないものであった。物事の成り立ち、或いは物事を成り立たせている根源的な力、自然の生成力─これを難波田は「生」と呼び「生命のながれ」と呼ぶ、寺田小太郎が語ったように、難波田の探求は内面の混沌を見つめることによって、現象を超えた本質へ向かおうとするものであったといえよう。ゆえに、外面的な描写に因らず、内面的な方法に因らなければならなかったのである。「私は生命のながれを内面的に掴んで、そのイメージの定着画面に求めているのだ」と難波田はいう。従って、難波田の方法は視覚的なものだけにとらわれてはいなかった。ものの根源を凝視めるその眼差しはトーンやマチエールという触知的な実在感の探求へ向かう。一方、晩年の作品に顕著であるように自然の根源にある生成力自体が、いわば時間的な過程として制作のなかに取り込まれている。…難波田の「抽象」は、本質的なもの、普遍的なものの表現なのである。(小林俊介 前掲書 P.234)”という難波田の捉え方もありますが、このような捉え方は展覧会では明示的には打ち出されてはいませんが、図録で引用されている難波田自身の言葉や文章からは似たような内容がうかがえるので、それほど遠いものではないと思います。それはそれとして、たしかに難波田の作品は、視覚的な写実とは違う方向性を持っていると思います。それは、視覚的な「何か」を描くというものではない。とはいえ、難波田が最終的に抽象表現主義やアンフォルメルに行かなかったのは、「何か」を描くということを放棄するまではいかなかったからだと思います。難波田は視覚的な「何か」を描くことはしなくなりましたが、視覚的でない「何か」を描こうとした。ただし、それは引用の文章のように言葉による概念、例えば「内面」とか「生」という概念ではなく、おそらく、難波田自身も、その「何か」がはっきりとは分からなかったのではないか。それで、その「何か」をはっきりさせる作業とどのように描くかを試行錯誤するのが一体化していた。つまり、どのように描くかが固まれば、描く「何か」が炙り出される。だから、難波田の試行錯誤を追いかけることは視野のひろがり、新しい視野が開かれる、ということにつながる。そういう難波田の作品を追いかける楽しさを、この展示で満喫しました。 |