�Q�O�Q�T�N�S���P�W���i���j�p�\�j�b�N�������p��

�����炭��Ј������ōŌ�ƂȂ邾�낤�C�O�咣���I����āA�����Ɍ��n�i�����j���o�����A���߂��ɉH�c��`�ɓ����B����܂łȂ�A�[���A��Ђɖ߂��Đ���������̂����A�����́A�Ōゾ���A��ꂽ�̂ŁA�A��悤�Ƃ����B�i��ŎR����ɏ�芷���āA�����w�Ɍ������r���ŁA�v�����ĐV���ʼn��Ԃ��āA���p�قɊ�蓹�B���h���͈ȑO�ɎO�H�ꍆ�ٔ��p�قŃ��h���W���������Ƃ����������A�قƂ�NJo���Ă��Ȃ��B�o���̔�ꂪ�c��A�d���ו�������Ȃ���A�w������p�قւ̓��͂��������B����̏��̔��p�ق̍��G�ɋ������̂ɔ�ׂāA����́A���G�Ƃ����قǂł͂Ȃ��A�ՎU�Ƃ��Ă���̂ł��Ȃ��A�K�x�ȓ���Ґ��ŁA�ْ�����ۂ��Ȃ���A�}�C�y�[�X�ŁA�������Ɗӏ܂��邱�Ƃ��ł����B���̔��p�ق͏��̌��c�̔��p�قɔ�ׂ�ƃX�y�[�X�̍L�����Ȃ��̂����A���h���̍�i�̓T�C�Y�̏����Ȃ��̂������̂ŁA�p���ď�����܂�Ƃ����e���ȕ��͋C�̓W����ɂȂ��Ă����Ǝv���B����ƁA�W�����̍�i�͎B�e�s�������̂��A�Â��ŁA�Q���������Ȃ��������R���Ǝv���B

�����炭��Ј������ōŌ�ƂȂ邾�낤�C�O�咣���I����āA�����Ɍ��n�i�����j���o�����A���߂��ɉH�c��`�ɓ����B����܂łȂ�A�[���A��Ђɖ߂��Đ���������̂����A�����́A�Ōゾ���A��ꂽ�̂ŁA�A��悤�Ƃ����B�i��ŎR����ɏ�芷���āA�����w�Ɍ������r���ŁA�v�����ĐV���ʼn��Ԃ��āA���p�قɊ�蓹�B���h���͈ȑO�ɎO�H�ꍆ�ٔ��p�قŃ��h���W���������Ƃ����������A�قƂ�NJo���Ă��Ȃ��B�o���̔�ꂪ�c��A�d���ו�������Ȃ���A�w������p�قւ̓��͂��������B����̏��̔��p�ق̍��G�ɋ������̂ɔ�ׂāA����́A���G�Ƃ����قǂł͂Ȃ��A�ՎU�Ƃ��Ă���̂ł��Ȃ��A�K�x�ȓ���Ґ��ŁA�ْ�����ۂ��Ȃ���A�}�C�y�[�X�ŁA�������Ɗӏ܂��邱�Ƃ��ł����B���̔��p�ق͏��̌��c�̔��p�قɔ�ׂ�ƃX�y�[�X�̍L�����Ȃ��̂����A���h���̍�i�̓T�C�Y�̏����Ȃ��̂������̂ŁA�p���ď�����܂�Ƃ����e���ȕ��͋C�̓W����ɂȂ��Ă����Ǝv���B����ƁA�W�����̍�i�͎B�e�s�������̂��A�Â��ŁA�Q���������Ȃ��������R���Ǝv���B

��Î҂��������ȉ��Ɉ��p���܂��B�g�P�X���I������Q�O���I�������\�����ƃI�f�B�����E���h���i�P�W�S�O�`�P�X�P�U�j�́A�t�����X�쐼���̍`�p�s�s�{���h�[�ɐ��܂�A�W���������I���E�W�F���[���i�P�W�Q�S�`�P�X�O�S�j��h���t�E�u���X�_���i�P�W�Q�Q�`�W�T�j��Ɋw��A��ƂƂ��Ă̕��݂��n�߂܂����B���h���́A�ߑ㏔�Ȋw�̔��W�ɂ��Z�p�v�V�������炵���Љ�\���̕ω���A����ɋN�����o���ʂ�Ƃ������������A�܂�Ŗ������̂悤�ɑn���̌��Ƃ��A�J��Ԃ����C���[�W�̒�����Ǝ��̕\�����E��z���グ�Ă����܂����B�ؒY�A�p�X�e���A���ʂƉ�ނ������ւ��Ȃ��琶�ݏo���ꂽ���̌|�p�́A�����̉\�����߁A�����n����Đl�X���䂫���Ă��܂��B���{�ɂ����Ă��A���h���������Ă������ォ�猻��Ɏ���܂ŁA���p�╶�w�A���y�A����Ɏ���܂ŁA���L������ɉe����^�������Ă��܂��B�{�W����ł́A�����ň�����Ă������h���̍�i��ǂ݉����Ȃ���A��i�ɂ݂���n���̌��ƓƗ������e���n��o���F�ʂ��ϗe���Ă������E�ւƂ����Ȃ��܂��B�Q�O�P�P�N�ȍ~�A���E�e���ɂ����āA���I����ے���`�̘g���āA���h�������ɓ������悤�Ɍ������Ă��������̐���Љ��W����������ŊJ�Â���܂����B�����ɁA�����͊֘A���镶���|�p�̐��E�ɐG��Ȃ��炻�ꂼ��̍����厖�ɂ��Ă������h���Ƃ̊W���ɐG�����e�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ������̈�ł��B�{�W����́A�����O����ؗp������i�ƂƂ��ɁA�����p�ق��P�X�W�Q�N�̊J�وȗ���S�O�N�ԂɎ��W���Ă����Q�T�O�_���郋�h����i���ꓰ�ɉ�鏉�߂Ă̋@��ƂȂ�܂��B����ɂ��̎�v�ȍ�i����葽���̊F�l�ɂ��������������߂ɍ������z���A���{�ɂ����Ă͉ߋ��ő勉�̋K�͂́A���W�Ƃ����v���Ԃ�̓W����ƂȂ邱�Ƃł��傤�B����ɁA�����ɏ��݂���R���N�V�����ɉ��߂Ē��ڂ��邱�Ƃɂ��A���{�ɂ����Ăǂ̂悤�ɔނ̌|�p����e����Ă����������ߒ����܂��B�����Č����F�ƂȂ肻�̋P����ω������Ȃ���`���o���ꂽ��i����A���h�����������āA�����ɂ��Ă����̂��A���������g�����h���Əo���ƂȂ�K���ł��B�h

����ł́A���ۂɍ�i�����Ă��������Ǝv���B

��P�́@��Ƃ̒a���ƌ`���@�P�W�S�O�`�P�W�W�S

���̑O�Ƀv�����[�O�Ƃ��āu���{�ƃ��h���v�Ɩ��ł��āA���{�̉�Ƃ����L���Ă������h���̍�i���W������Ă��܂����B�ӊO�Ȃ��Ƃ��|�����P�����L���Ă����Ƃ����u�Ԃ̒��̏����̉���v�B�ʎ��I�ȕ`�ʂŒm������{��Ƃ����̂悤�Ȍ��z�I�ȍ�i���A��Ǝ��甃�����߁A����Ƃɒu���Ă����Ƃ�������A�����܂����B���̓�l�ɋ��ʓ_������̂��낤���B���ɂ́A�ߑ�̗m��Ƃɏ��L���ꂽ��i���W������Ă��܂������A����

���̑O�Ƀv�����[�O�Ƃ��āu���{�ƃ��h���v�Ɩ��ł��āA���{�̉�Ƃ����L���Ă������h���̍�i���W������Ă��܂����B�ӊO�Ȃ��Ƃ��|�����P�����L���Ă����Ƃ����u�Ԃ̒��̏����̉���v�B�ʎ��I�ȕ`�ʂŒm������{��Ƃ����̂悤�Ȍ��z�I�ȍ�i���A��Ǝ��甃�����߁A����Ƃɒu���Ă����Ƃ�������A�����܂����B���̓�l�ɋ��ʓ_������̂��낤���B���ɂ́A�ߑ�̗m��Ƃɏ��L���ꂽ��i���W������Ă��܂������A���� ��Ƃ��������h���ƍ앗���܂������Ⴄ�l����ł����B���ł������V���̏��L���Ă����Ƃ����u�q���̊�Ɖԁv�Ƃ����Èłɏ����̊炪�ق̂��ɕ����яオ���i�́A���邢��i�F��`������ƂƂǂ����т��̂��A�s�v�c�Ȋ��������܂����B

��Ƃ��������h���ƍ앗���܂������Ⴄ�l����ł����B���ł������V���̏��L���Ă����Ƃ����u�q���̊�Ɖԁv�Ƃ����Èłɏ����̊炪�ق̂��ɕ����яオ���i�́A���邢��i�F��`������ƂƂǂ����т��̂��A�s�v�c�Ȋ��������܂����B

��Ƃ̏K�삩�珉���̍�i�ł��B�S�S�܂ł̍�i�Ƃ������ƂŁA���̐l�͑��n�̐l�ł͂Ȃ��A�Ӑ��^�C�v�̐l�������Ƃ����̂��ӊO�ł����B�ꌩ�A����Ȃ����悤�ȍ�i����A�Ⴂ������ˋC�����Ƃ�������ς������Ă����̂ł����A�����ł͂Ȃ������B

���āA�K����̃��h���ɖ߂�܂��傤�B���h�����p���Ŋw�t���Ƃ����ׂ��W�����E���I��=�W�F���[�����u��v�Ƃ�����i�ł��B���[��A���h���Ƃ̋��ʐ��͌�����܂���B�h�~�j�N�E�A���O�������Ă���悤�ȌÓT�h�I�ȍ�i�ł��ˁB�������A�W�F���[���͗D�ꂽ���t�������悤�ŁA�ނ̉����瑽���̉�Ƃ��y�o���Ă���悤�ł��B���h���ɂ��Ă��A�����Ő��_�̃X�P�b�`���W������Ă��܂������A�������ɏ�肢�B����������b�I�ȂƂ����ނɊw�̂ł��傤���B���h���Ƃ����Ɛ��I���̑ޔp�I�Ƃ����C���[�W����������ŁA��������ƃr�A�Y���[�̂悤�ȍ˔\�ɖ|�M�����悤�ȑz�����Ă��܂��܂����A���h���̏ꍇ�͂���Ȃ��Ƃ͂Ȃ��A�ǂ��炩�Ƃ����� �����I�ȋ�����A�������グ�̉�ƂƂ������i�̑��ʂ������Ă��܂��B�����炭�A���̍��ɕ`���ꂽ�̂ł��낤�u���i�v�Ƃ�����i�͂܂�ɒn���ʼn��̕ϓN���Ȃ��A���h���Ƃ���������z�������C���[�W�Ƃ͂������ꂽ���}�Ƃ����Ă�������i�ł��B���̂悤�ȁA�����ȃT�C�Y�̕��i��𐔑����`�����ƌ����܂��B�K��Ƃ����s����Ƃ��������Ƃł͂Ȃ��A���h���̌��z�I�ȍ�i�̃x�[�X�ɂ́A���̂悤�ȍ�i������Ƃ������ƂȂ�

�����I�ȋ�����A�������グ�̉�ƂƂ������i�̑��ʂ������Ă��܂��B�����炭�A���̍��ɕ`���ꂽ�̂ł��낤�u���i�v�Ƃ�����i�͂܂�ɒn���ʼn��̕ϓN���Ȃ��A���h���Ƃ���������z�������C���[�W�Ƃ͂������ꂽ���}�Ƃ����Ă�������i�ł��B���̂悤�ȁA�����ȃT�C�Y�̕��i��𐔑����`�����ƌ����܂��B�K��Ƃ����s����Ƃ��������Ƃł͂Ȃ��A���h���̌��z�I�ȍ�i�̃x�[�X�ɂ́A���̂悤�ȍ�i������Ƃ������ƂȂ� ���Ǝv���܂��B���ꂪ�A���������h���Ƃ�����Ƃ̓������`�Â����Ă���B

���Ǝv���܂��B���ꂪ�A���������h���Ƃ�����Ƃ̓������`�Â����Ă���B

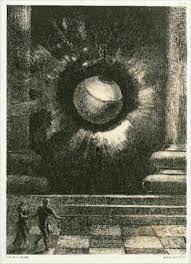

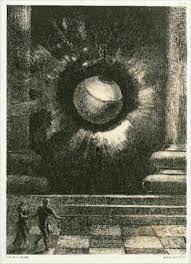

�������H�ɕ`���ꂽ�u���摜�v�ł��B�Q�O��㔼�̉�Ƃ̎p�ł��傤�B���ɕ`����Ă���Ǝv���܂��B�����ƁA��̓������I�݂ɕ`�ʂ��Ă���Ǝv���܂��B���������`�ʂ͒b�����āA�Z�p�Ƃ��Đg�ɂ��Ă���̂��Ǝv���܂��B�������A���G�Ƃ��āA�ǂ��������炢��ۂȂ̂ł��B�l���ɑ��݊����Ȃ��Ƃ������A�l�Ƃ��Ă̔��̎������Ȃ��B�������̐����Ă���Ƃ������������Ă��Ȃ��B����̐l�`�̂悤�Ɋ�������̂ł��B���邢�́A�}�O���b�g�̂悤�ȃV�������A���X�g�̕`���M�~�b�N�̂悤�Ȑl�ԑ��̂悤�Ȉ�ہB�X�P�b�`�̒i�K�ł͂����ł��Ȃ��̂ł��傤���A�ʐF������ƁA����炵���F�����邾���Ƃ��������ł��B�F�����ɕt���Ă��Ȃ��ŁA�����Ă���悤�Ȉ�ۂȂ̂ł��B����́A���Ԃh���Ƃ�����Ƃ̐����ɂ����̂ł͂Ȃ����Ǝv����̂ł��B���h���Ƃ����Ɠ��ȐF�g���Ƃ������ƂɂȂ�܂����A���ʂ̐F�̎g�������ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ̗��Ԃ��Ȃ̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ��A���̍��̍�i�����Ă��Ďv���̂ł��B�����āA���̍�i�A��ʂ̉��̕��ɔ����ɂ��������Ă��āA���̉��͐����Ȑ��̉��ō����Ȃ��Ă���B���̕��������㕔�̏ё���Ƃ͕ʂ̋�Ԃɋ敪����Ă���B���ꂪ�A���ۂ̍�i�����Ă���ƁA���ꂪ�悭������܂��B��ʂ̉��̕��ɂ��ꂪ����Ƃ������Ƃ́A��O�A�܂�A��i������l�́A��O�̕ʂ̋�Ԃ��u�ĂĐl�������Ă��邱�ƂɂȂ�킯�ł��B

����ɂ��Ă��A�W����i�̂Ȃ��Ŗ��ʉ�́B����قǑ����Ȃ��B�ʼn��X�P�b�`�������B�Ƃ��ɁA���̃R�[�i�[�͖��ʉ�̓W�������Ȃ��āA�قƂ�ǂ��Δʼn�i���g�O���t�j��ؒY�X�P�b�`�ł��B

�����āA���h���̍ŏ��̔ʼn�W�u���̂Ȃ��Łv�Ƃ����P�W�V�X�N�̍�i�B�p���Ń��l��}�l�������Q��������۔h�W���J�����̂��P�W�V�S�N�ł�����A�قړ������ɁA���̂悤�Ȋ�X���X�ȍ�i��`���Ă����̂ł��B�ʎ��I�ȁu���摜�v����P�O�N���炸�̊ԂɁA���h���ɂǂ�ȕω����������̂ł��傤���B���̕ω����v���Z�X��H�邱�Ƃ̂ł���悤�ȓW���́A����܂���ł����B�ЂƂ������̂́A���x���g�E�v���X�_���̂��Ƃœ��ʼn���w��ł����Ƃ������ƁB�������甒�ƍ��̐D��Ȃ����E�ɓ����Ă������ƍl���Ă������ł��傤�B���ʂ̐F�g�����ł��Ȃ����h���ɂƂ��ẮA�F���g�� �Ȃ��Ă��������̐��E�ł���ʼn�́A����Ӗ��S�n�悢���E�������̂�������܂���B������̌����×�����悤�Ȉ�۔h�ɑ��āA�����A�Ƃ��ɍ��Ŗ������ꂽ�悤�ȃ��h���̍�i�ٍ͈ʂ�����̂�������������܂���B�u���̂Ȃ��Łv������O�ɁA�u�i����O�ɂ����j�v�Ƃ����P�W�V�O�N���̃X�P�b�`��i������܂����B��ʂ̒��̍��F�̐�߂镔���͏��Ȃ��ł������ƍ��ɂ���ʂł��B�R�̒���̂悤�Ȋ��ŁA�܂����s���܂܂Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���錴�n�l�̂悤�ȗ��̂̒j���A���Ɏ�����Ă����Ƌ�����߂Ă��܂��B����ȉ_�������Ă���Ƃ�������̂Ȃ���Ԃɂ����悤�ɐÎ~���Ă��邱�̓����Ƃ��l�ԂƂ����鑶�݁B���̍�i�ɂ́A���h�����g�ɂ��u�i���ɒ��ق��閳���Ȃ�F���v�Ƃ����p�X�J���̌��t���������܂�Ă��������ł��B��������ƁA��ʂ̒j�́A���̖ق��Č��Ȃ��i���̉F����O�ɕ|��A�킢�Ă���Ɖ��߂ł��܂��B�Ƃ͂����Ă��A���̒j�̕`�����ł����A�l�ԂƂ������Ƃ��Ƃ��Ƃ������̂ł������Ƃ��Ă��A�g�̂̎p�����c��ł���悤�Ɍ����܂��B����܂Ō��Ă����X�P�b�`�Ȃǂ���A���h���ɂ͎ʎ��I�ɕ`�ʂ���\�͎͂����Ă���͂��Ȃ̂ɁA����Ȃɂ����͂��Ȑg�́A���Ƃ̃o�����X���܂߂Ăł��B������A�����Ęc�`���������Ă���B�ߓx�ȃf�t�H�����ƌ����Ă������̂ł��傤���B���ꂪ�A����ɐi�ނƁA�u��

�Ȃ��Ă��������̐��E�ł���ʼn�́A����Ӗ��S�n�悢���E�������̂�������܂���B������̌����×�����悤�Ȉ�۔h�ɑ��āA�����A�Ƃ��ɍ��Ŗ������ꂽ�悤�ȃ��h���̍�i�ٍ͈ʂ�����̂�������������܂���B�u���̂Ȃ��Łv������O�ɁA�u�i����O�ɂ����j�v�Ƃ����P�W�V�O�N���̃X�P�b�`��i������܂����B��ʂ̒��̍��F�̐�߂镔���͏��Ȃ��ł������ƍ��ɂ���ʂł��B�R�̒���̂悤�Ȋ��ŁA�܂����s���܂܂Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���錴�n�l�̂悤�ȗ��̂̒j���A���Ɏ�����Ă����Ƌ�����߂Ă��܂��B����ȉ_�������Ă���Ƃ�������̂Ȃ���Ԃɂ����悤�ɐÎ~���Ă��邱�̓����Ƃ��l�ԂƂ����鑶�݁B���̍�i�ɂ́A���h�����g�ɂ��u�i���ɒ��ق��閳���Ȃ�F���v�Ƃ����p�X�J���̌��t���������܂�Ă��������ł��B��������ƁA��ʂ̒j�́A���̖ق��Č��Ȃ��i���̉F����O�ɕ|��A�킢�Ă���Ɖ��߂ł��܂��B�Ƃ͂����Ă��A���̒j�̕`�����ł����A�l�ԂƂ������Ƃ��Ƃ��Ƃ������̂ł������Ƃ��Ă��A�g�̂̎p�����c��ł���悤�Ɍ����܂��B����܂Ō��Ă����X�P�b�`�Ȃǂ���A���h���ɂ͎ʎ��I�ɕ`�ʂ���\�͎͂����Ă���͂��Ȃ̂ɁA����Ȃɂ����͂��Ȑg�́A���Ƃ̃o�����X���܂߂Ăł��B������A�����Ęc�`���������Ă���B�ߓx�ȃf�t�H�����ƌ����Ă������̂ł��傤���B���ꂪ�A����ɐi�ނƁA�u��

�̂Ȃ��Łv�̊���Ȑ������ɂȂ�ƌ����Ȃ��ł��傤���B�ł́A�ʼn�W�u���̂Ȃ��Łv����u�T.�z���v�i�E���j�Ƃ�����i�ł��B���Ȃ��݂́A�����ɂ����h���Ƃ�����i�ŁA���`�̗��Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���A���ꂪ�~�`�̒f�ʂ̒��͒j�̊炪�o�Ă��悤�Ƃ��Ă��܂��B�����āA�����u�U.����v�i�����j�Ƃ�����i�ł́A�����炪���`����o�Đ^�����̉~�`�Ɉ͂܂�Ē���ɕ�����ł���悤�Ɍ����܂��B�܂��A��ʑS�̂́A�u�T.�z���v�ł͐^�����Ŗ��Ƃ������Ƃ������킹��悤�ȉ����Ȃ��Ƃ����C���[�W�ŁA�u�U.����v�ł͈ÈłƂ������E������Ƃ�����ʂɂȂ��Ă���B����������������A���肵�����Ƃɂ���Ċ炪�a�������킯�ŁA�l�Ԃł���Έӎ������܂ꂽ���ƂɂȂ��āA�l�̈ӎ��͎����̂���Ƃ�����A���͂̊��������ɂƂ��Ă̐��E�ƔF�����āA�����ɂ��鎩����u���Ƃ������ƂŎ�������Ƃ������Ƃ��l����ƁA�����ł́A���肷�邱�ƂŐ��E��������B���̐��E�Ƃ����͈̂Â����E�������Ƃ����킯�ł��B�������A���h���͂���Ȃ��Ƃ��ӎ����Ę_���I�ɍl������͂��Ă��Ȃ��ł��傤����ǁA�����������߂����藧������B������Ȃ����A��̂ق����A�u�T.�z���v����A�u�U.����v�ɂȂ��āA���������

�̂Ȃ��Łv�̊���Ȑ������ɂȂ�ƌ����Ȃ��ł��傤���B�ł́A�ʼn�W�u���̂Ȃ��Łv����u�T.�z���v�i�E���j�Ƃ�����i�ł��B���Ȃ��݂́A�����ɂ����h���Ƃ�����i�ŁA���`�̗��Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���A���ꂪ�~�`�̒f�ʂ̒��͒j�̊炪�o�Ă��悤�Ƃ��Ă��܂��B�����āA�����u�U.����v�i�����j�Ƃ�����i�ł́A�����炪���`����o�Đ^�����̉~�`�Ɉ͂܂�Ē���ɕ�����ł���悤�Ɍ����܂��B�܂��A��ʑS�̂́A�u�T.�z���v�ł͐^�����Ŗ��Ƃ������Ƃ������킹��悤�ȉ����Ȃ��Ƃ����C���[�W�ŁA�u�U.����v�ł͈ÈłƂ������E������Ƃ�����ʂɂȂ��Ă���B����������������A���肵�����Ƃɂ���Ċ炪�a�������킯�ŁA�l�Ԃł���Έӎ������܂ꂽ���ƂɂȂ��āA�l�̈ӎ��͎����̂���Ƃ�����A���͂̊��������ɂƂ��Ă̐��E�ƔF�����āA�����ɂ��鎩����u���Ƃ������ƂŎ�������Ƃ������Ƃ��l����ƁA�����ł́A���肷�邱�ƂŐ��E��������B���̐��E�Ƃ����͈̂Â����E�������Ƃ����킯�ł��B�������A���h���͂���Ȃ��Ƃ��ӎ����Ę_���I�ɍl������͂��Ă��Ȃ��ł��傤����ǁA�����������߂����藧������B������Ȃ����A��̂ق����A�u�T.�z���v����A�u�U.����v�ɂȂ��āA���������

�����Ă���悤�Ɍ����܂��B�����̍�i�̐l�̓��A�܂��ゾ�������ɕ�����ł���Ƃ������ԁB������Ċ���Ƃ������A�ٗl�ł����A���̂悤�Ȓ��ɕ��������Ƃ����ƁA�M���X�^�[�u�E�����[�́u�o���v������܂��B�S�̂̕��͋C�͑S���قȂ�܂����B�A�[�`�̉��ŕ����T�����̑O�Ń��n�l�̓���������Ȃ��璈�ɕ����Ƃ�����ʁB���n�l�̓����̌��ւ́A�z���̓��������܂��Ă���~�Ƃ��Ȃ��~�`�B���̌�Ɍ��邱�ƂɂȂ郋�h���̍�i����́A�����[�̍\����|�[�Y�ɂ悭�������̂��A����������A���h���̓����[����e�����Ă��邱�Ƃ�������̂ŁA�u�z���v�ɂ����Ă��A�����[�̉e���ƍl���Ă������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�Ƃ�킯�A�u�[�����v�i�E���j�͍\���������[���u�o���v�i�����j�ƂقƂ�Ǔ����ł��B���̉~�ɂ��ẮA�~�͌`�Ƃ��Ē��S����O�Ɍ������āA����������Ɋg�傷��悤�Ɍ�������A�����ɏk������悤�ɂ�������B�܂�A�O�֍L���낤�Ƃ���͂Ɠ����ɁA�O���爳�������`�ł���Ƃ����B���h�������͂��ł��邾���ȗ����A�~�⋅�Ɍ`���Ïk������̂́A�ނ̌ǓƂȐS�̓��ʂ�\�킷���̒��ۍ�p�ł���Ƃ������߂�����悤�ł����A�ʂ����āA���h�����ǓƂł��������ǂ����́A���ɂ́A���̍�i���������ł͕�����܂���B�ނ���A�����������������荞�ޗ]�n�̂Ȃ��قǖ��z���Ɨ����Ă���ƌ����������A���ɂ̓��h���炵���悤�Ɏv���܂��B

�����Ă���悤�Ɍ����܂��B�����̍�i�̐l�̓��A�܂��ゾ�������ɕ�����ł���Ƃ������ԁB������Ċ���Ƃ������A�ٗl�ł����A���̂悤�Ȓ��ɕ��������Ƃ����ƁA�M���X�^�[�u�E�����[�́u�o���v������܂��B�S�̂̕��͋C�͑S���قȂ�܂����B�A�[�`�̉��ŕ����T�����̑O�Ń��n�l�̓���������Ȃ��璈�ɕ����Ƃ�����ʁB���n�l�̓����̌��ւ́A�z���̓��������܂��Ă���~�Ƃ��Ȃ��~�`�B���̌�Ɍ��邱�ƂɂȂ郋�h���̍�i����́A�����[�̍\����|�[�Y�ɂ悭�������̂��A����������A���h���̓����[����e�����Ă��邱�Ƃ�������̂ŁA�u�z���v�ɂ����Ă��A�����[�̉e���ƍl���Ă������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�Ƃ�킯�A�u�[�����v�i�E���j�͍\���������[���u�o���v�i�����j�ƂقƂ�Ǔ����ł��B���̉~�ɂ��ẮA�~�͌`�Ƃ��Ē��S����O�Ɍ������āA����������Ɋg�傷��悤�Ɍ�������A�����ɏk������悤�ɂ�������B�܂�A�O�֍L���낤�Ƃ���͂Ɠ����ɁA�O���爳�������`�ł���Ƃ����B���h�������͂��ł��邾���ȗ����A�~�⋅�Ɍ`���Ïk������̂́A�ނ̌ǓƂȐS�̓��ʂ�\�킷���̒��ۍ�p�ł���Ƃ������߂�����悤�ł����A�ʂ����āA���h�����ǓƂł��������ǂ����́A���ɂ́A���̍�i���������ł͕�����܂���B�ނ���A�����������������荞�ޗ]�n�̂Ȃ��قǖ��z���Ɨ����Ă���ƌ����������A���ɂ̓��h���炵���悤�Ɏv���܂��B

�u�[���v�Ƃ����P�W�W�O�N���̖ؒY�X�P�b�`�B�u���̂Ȃ��Łv�̌�Ƃ��������ł��傤���A���̊[���̕`�ʂ͂������ʎ��I�Ƃ������A��U�w�̐}�ł����Ă���悤�ȋC�����܂��B�w�Z�̗��Ȏ��ɂ��鍜�i�W�{�Ƃ͂�����ƈ���āA�l�̂̋ؓ�������������Ԃ̍��̏�Ԃ�`���Ă��邻���ł��B���ꂪ������悤�ɕ`���Ă���̂ł�����A���h���Ƃ�����Ƃ̕`�ʗ͂͂��Ȃ�̂��̂��낤�Ǝv���܂��B���ꂪ�A�u���̂Ȃ��Łv�ł͒t�قɌ����Ă��܂������Ȍ`�̕`���������Ă���B�����ĉ���Ɍ����Ă���B���̗��R���A���ɂ͕�����܂���B�܂��A���̊[���̕`�ʗ͂��t���ɔ��������u���̂Ȃ��Łv��z������ƁA���X�����A�S�C����悤�ȋ��낵����i�ɂȂ��Ă����Ǝv���̂ł����B���}�������́A�ٌ`�����A���ɐ��k�ɕ`�����������Ƀ��[�����X�ɂȂ��Ă��܂��悤�ȁB�ނ��A���h���͔��}�̂悤�ȓ˂��l�߂��O�ŗ����~�܂��āA�|���܂ł������A�e���݈Ղ��̒i�K�ɂ���悤�Ȋ��������܂��B����͂���ŁA�����ȗ����ʒu���Ǝv���܂��B���́u�[���v���ǂ�ƁA�����������A���Ƃ�������`����������Ă���̂ł����A���W���A�܂��̕����ɉ��ƂȂ��\�����A�߂����Ȋ���������̂ł��B

�u�[���v�Ƃ����P�W�W�O�N���̖ؒY�X�P�b�`�B�u���̂Ȃ��Łv�̌�Ƃ��������ł��傤���A���̊[���̕`�ʂ͂������ʎ��I�Ƃ������A��U�w�̐}�ł����Ă���悤�ȋC�����܂��B�w�Z�̗��Ȏ��ɂ��鍜�i�W�{�Ƃ͂�����ƈ���āA�l�̂̋ؓ�������������Ԃ̍��̏�Ԃ�`���Ă��邻���ł��B���ꂪ������悤�ɕ`���Ă���̂ł�����A���h���Ƃ�����Ƃ̕`�ʗ͂͂��Ȃ�̂��̂��낤�Ǝv���܂��B���ꂪ�A�u���̂Ȃ��Łv�ł͒t�قɌ����Ă��܂������Ȍ`�̕`���������Ă���B�����ĉ���Ɍ����Ă���B���̗��R���A���ɂ͕�����܂���B�܂��A���̊[���̕`�ʗ͂��t���ɔ��������u���̂Ȃ��Łv��z������ƁA���X�����A�S�C����悤�ȋ��낵����i�ɂȂ��Ă����Ǝv���̂ł����B���}�������́A�ٌ`�����A���ɐ��k�ɕ`�����������Ƀ��[�����X�ɂȂ��Ă��܂��悤�ȁB�ނ��A���h���͔��}�̂悤�ȓ˂��l�߂��O�ŗ����~�܂��āA�|���܂ł������A�e���݈Ղ��̒i�K�ɂ���悤�Ȋ��������܂��B����͂���ŁA�����ȗ����ʒu���Ǝv���܂��B���́u�[���v���ǂ�ƁA�����������A���Ƃ�������`����������Ă���̂ł����A���W���A�܂��̕����ɉ��ƂȂ��\�����A�߂����Ȋ���������̂ł��B

�u���̉ԁv�Ƃ����ؒY�X�P�b�`�B�Â���ǂ��n�ɐ�����ׂ��s�Ɋۂ��c��l���̊������ȐA���B��́u�S����v�Ƃ����ʼn�W�ɓ����^�C�g���̍�i������܂����A���̍�i�ł́A���̉Ԃ��A���ł��锒�����i��ʂ̉��̕��ɁA�悭���Ȃ��Ƃ킩��Ȃ����炢�������`����Ă��܂��j�̑傫���ɔ�ׂĔ��ɋ���ȃT�C�Y�Ƃ������ƂɂȂ�A���̑��݂̈ٗl���ɑ����������������Ă��܂��B�ł����̈ٗl���́A�悭���āA�C�����Ȃ��ƕ�����Ȃ��B�����āA���̉���́A�O�Ɍ����[���Ƃ͈���ĕ\��Ȃ��B�������A�[���ł́A����قǃ��A���ɕ`�ʂ��Ă����̂ɁA���̉���͐��ŗ֊s���Ȃ����ďI���݂����ȏȗ������`�����ɂȂ��Ă��܂��B�܂�Ń}���K�̂悤�ł��B�O�Ɍ������摜���Ō��邱�ƂɂȂ�ё���͕ʂɂ��āA���h���͐l�̊���}���K�̂悤�ɏȗ������`���������邱�Ƃ������悤�ł��B����́A�炾�����ɕ���������A�A���ɂ��������肷��̂ɍD�s��������ł��傤���B

�u���̉ԁv�Ƃ����ؒY�X�P�b�`�B�Â���ǂ��n�ɐ�����ׂ��s�Ɋۂ��c��l���̊������ȐA���B��́u�S����v�Ƃ����ʼn�W�ɓ����^�C�g���̍�i������܂����A���̍�i�ł́A���̉Ԃ��A���ł��锒�����i��ʂ̉��̕��ɁA�悭���Ȃ��Ƃ킩��Ȃ����炢�������`����Ă��܂��j�̑傫���ɔ�ׂĔ��ɋ���ȃT�C�Y�Ƃ������ƂɂȂ�A���̑��݂̈ٗl���ɑ����������������Ă��܂��B�ł����̈ٗl���́A�悭���āA�C�����Ȃ��ƕ�����Ȃ��B�����āA���̉���́A�O�Ɍ����[���Ƃ͈���ĕ\��Ȃ��B�������A�[���ł́A����قǃ��A���ɕ`�ʂ��Ă����̂ɁA���̉���͐��ŗ֊s���Ȃ����ďI���݂����ȏȗ������`�����ɂȂ��Ă��܂��B�܂�Ń}���K�̂悤�ł��B�O�Ɍ������摜���Ō��邱�ƂɂȂ�ё���͕ʂɂ��āA���h���͐l�̊���}���K�̂悤�ɏȗ������`���������邱�Ƃ������悤�ł��B����́A�炾�����ɕ���������A�A���ɂ��������肷��̂ɍD�s��������ł��傤���B

�P�W�W�Q�N�ɔ��\���ꂽ�Q���ڂ̔ʼn�W�u�G�h�K�[�E�|�[�Ɂv����u�T.��̊�ȋC���̂悤�ɖ����Ɍ������v�ł��B�G�h�K�[�E�A�����E�|�[�̒Z�ҏ����u�y�C����杁v�ɃC���X�p�C�A���ꂽ���́A�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B�������A����̏o�����̋�̓I�Ȏp�����߂邱�Ƃ͂ł����A�|�[�̈ꌩ�Â����{���v�킹��F������A�������E���痣��ĕ��I�ɐ�������ҒB�ɁA���h�����g�̌��z�ƌĉ������薼��t���Ă���ɂ����Ȃ��Ǝv���܂��B�C���ŊC�����f����Ƃ�������ŁA�����̍ŐV�Z�p�̋C�������`�[�t�ɂ����Ƃ������̂ɁA���h���͊ዅ�̉��������킯�ł��B���̊ዅ�́A��������Ɍ����Ă��āA���̕����́A������A�F�����A�������c���̋C���i�ዅ�j�͐���炵�����̂�݂艺���Ă���B�����āA���̊ዅ���C���͖��炩�ɖщH��������A�H���Ȃ�ʛz�����A���܂��Ɏn�܂����悤�ŁA����́u���̂Ȃ��Łv�́u�T.�z���v�ɏd�Ȃ�Ƃ��������B���ꂪ�A�u���̂Ȃ��Łv�̒t�ق����Ȃ��Ȃ�A�`�����̓��A�����ۂ��Ȃ��āA���ꂾ���Ɋ�����^�ɔ����Ă���B���̕`�����̂Ȃ��ŁA�����`�̉�ʂ̉��̂S���̂P�𐅕����ŋ���āA��̒����`�̒����ɉ~�i�C���j������Ƃ����w�I�ȕ��ʂɂ��\���ŁA�����������ʂʼn�ʂ�����Ă���̂��A���̍�i�ł͎��o�I�ɍs���Ă���B����ȍ~�̃��h���̍�i�����Ă���ƁA���̂̌`����Ŗ��m�ɕ`���̂ł͂Ȃ��A���ʂ̑g�ݍ��킹�ō���Ă���̂ł����A���̍�i�̂����肩��A������ӎ��I�ɍs���Ă���悤�Ɍ����܂��B���ɂ́A���̍�i�ŕ`����Ă���̂́A�ނ��땽�ʂł���悤�Ɍ�����̂ł��B

�P�W�W�Q�N�ɔ��\���ꂽ�Q���ڂ̔ʼn�W�u�G�h�K�[�E�|�[�Ɂv����u�T.��̊�ȋC���̂悤�ɖ����Ɍ������v�ł��B�G�h�K�[�E�A�����E�|�[�̒Z�ҏ����u�y�C����杁v�ɃC���X�p�C�A���ꂽ���́A�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B�������A����̏o�����̋�̓I�Ȏp�����߂邱�Ƃ͂ł����A�|�[�̈ꌩ�Â����{���v�킹��F������A�������E���痣��ĕ��I�ɐ�������ҒB�ɁA���h�����g�̌��z�ƌĉ������薼��t���Ă���ɂ����Ȃ��Ǝv���܂��B�C���ŊC�����f����Ƃ�������ŁA�����̍ŐV�Z�p�̋C�������`�[�t�ɂ����Ƃ������̂ɁA���h���͊ዅ�̉��������킯�ł��B���̊ዅ�́A��������Ɍ����Ă��āA���̕����́A������A�F�����A�������c���̋C���i�ዅ�j�͐���炵�����̂�݂艺���Ă���B�����āA���̊ዅ���C���͖��炩�ɖщH��������A�H���Ȃ�ʛz�����A���܂��Ɏn�܂����悤�ŁA����́u���̂Ȃ��Łv�́u�T.�z���v�ɏd�Ȃ�Ƃ��������B���ꂪ�A�u���̂Ȃ��Łv�̒t�ق����Ȃ��Ȃ�A�`�����̓��A�����ۂ��Ȃ��āA���ꂾ���Ɋ�����^�ɔ����Ă���B���̕`�����̂Ȃ��ŁA�����`�̉�ʂ̉��̂S���̂P�𐅕����ŋ���āA��̒����`�̒����ɉ~�i�C���j������Ƃ����w�I�ȕ��ʂɂ��\���ŁA�����������ʂʼn�ʂ�����Ă���̂��A���̍�i�ł͎��o�I�ɍs���Ă���B����ȍ~�̃��h���̍�i�����Ă���ƁA���̂̌`����Ŗ��m�ɕ`���̂ł͂Ȃ��A���ʂ̑g�ݍ��킹�ō���Ă���̂ł����A���̍�i�̂����肩��A������ӎ��I�ɍs���Ă���悤�Ɍ����܂��B���ɂ́A���̍�i�ŕ`����Ă���̂́A�ނ��땽�ʂł���悤�Ɍ�����̂ł��B

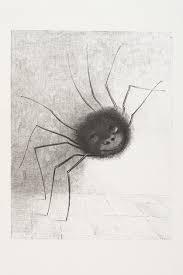

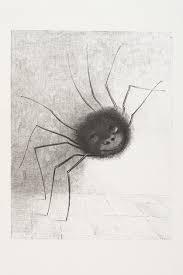

�P�W�W�R�N�ɔ��\���ꂽ�u�N���v�́A�X�_�̍�i�ō\�����ꂽ���h���R�Ԗڂ̉�W�ł��B����̓_�[�E�B���̎��̗��N�ŁA�l�ނ̋N���ɂ��ċc�_���Ău�i���_�v�ɑz���Ƃ���������Ă������A�{���ł��傤���B���̂X�_�����ׂēW������Ă��܂����B�u�U�D�����炭�Ԃ̒��ɍŏ��̎��o�����݂�ꂽ�v�Ƃ�����i�ł��B�u���̉ԁv�ł͉Ԃ��l�̉���ł������A���x�͊ዅ�ł��B�ዅ���ԂƂ������ƂȂ̂ł��傤���B�����l�����Ƃ��Ă��A���̊ዅ���ׂɂ��Ă��A���Ƃ͎v���Ȃ��̂ł����A���ɂ����Ƃ��Ėڋʂ̎���ɐj�̂悤�Ȃ̂���������o�������čL�����Ă���̂��Ԃт�̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂��A����ɁA���̊O���ɉ~��ɕ`�ʂ��i�K�����ĕς���Ă����̂́A�����~��ɍL�����Ă����悤�Ȃ��̂Ƃ��Č��邱�Ƃ��o���邩������܂���B�����ĕ`����Ă��鑐�̕ω��ɂ���āA���z��Ԃ����o���Ă���ƌ����܂��B�����l����ƁA���h���̍�i�Ƃ����̂́A��ʓI�ȊG��ł͑Ώە�����ʂ̒��S�ɂ����Ĕw�i������Ƃ����̂Ƃ͈���āA�w�i�̕����ނ����ʂ̃��C���̒n�ʂɂ���ƌ�����̂�������܂���B�܂�A��ʂ̒��Ŕw�i�����镽�ʂ���ƂȂ��Ă���B����́u�T.��̊

�P�W�W�R�N�ɔ��\���ꂽ�u�N���v�́A�X�_�̍�i�ō\�����ꂽ���h���R�Ԗڂ̉�W�ł��B����̓_�[�E�B���̎��̗��N�ŁA�l�ނ̋N���ɂ��ċc�_���Ău�i���_�v�ɑz���Ƃ���������Ă������A�{���ł��傤���B���̂X�_�����ׂēW������Ă��܂����B�u�U�D�����炭�Ԃ̒��ɍŏ��̎��o�����݂�ꂽ�v�Ƃ�����i�ł��B�u���̉ԁv�ł͉Ԃ��l�̉���ł������A���x�͊ዅ�ł��B�ዅ���ԂƂ������ƂȂ̂ł��傤���B�����l�����Ƃ��Ă��A���̊ዅ���ׂɂ��Ă��A���Ƃ͎v���Ȃ��̂ł����A���ɂ����Ƃ��Ėڋʂ̎���ɐj�̂悤�Ȃ̂���������o�������čL�����Ă���̂��Ԃт�̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂��A����ɁA���̊O���ɉ~��ɕ`�ʂ��i�K�����ĕς���Ă����̂́A�����~��ɍL�����Ă����悤�Ȃ��̂Ƃ��Č��邱�Ƃ��o���邩������܂���B�����ĕ`����Ă��鑐�̕ω��ɂ���āA���z��Ԃ����o���Ă���ƌ����܂��B�����l����ƁA���h���̍�i�Ƃ����̂́A��ʓI�ȊG��ł͑Ώە�����ʂ̒��S�ɂ����Ĕw�i������Ƃ����̂Ƃ͈���āA�w�i�̕����ނ����ʂ̃��C���̒n�ʂɂ���ƌ�����̂�������܂���B�܂�A��ʂ̒��Ŕw�i�����镽�ʂ���ƂȂ��Ă���B����́u�T.��̊ �ȋC���̂悤�ɖ����Ɍ������v�ł͐}�`�̂悤�ȍ\���ł������̂��A�����ł͎��̔��n�̋A�����Č����Ζ��ł��傤���A���獕�����ʂ�������B���̋��ڂ��B���ŁA�����͑��̐����閧�x�̔Z�W�̓x���̕ω����O���f�[�V����������Ă���B���̍������ʂ̒��ɒ��S�ł���ዅ�̉Ԃ��炢�Ă���B���̃O���f�[�V�����̍������ʁA�����Ă݂��ԂƂ���C�A�A�g���X�t�F�A�̂悤�Ȃ��́B���ꂪ���̉�ʂ̎傽����̂ł͂Ȃ����B����ł��܂��A���̍�i�ł͑薼�̂Ƃ���Ɏ��o�����܂�邱�Ƃɂ���āA���o�̑ΏۂƂ��Č����鐢�E�������Ă����B���̐��E��������Ƃ��낪���C���ł����āA���o�́A���̌_�@�ɉ߂��Ȃ��B���������āA�P�Ȃ�_�@�ł���A���̂��߂ɓs���Ƃ��ĕ`���Ηǂ��̂łƂ��Ƀ��A���ł���K�v���Ȃ��킯�ł��B�P�Ȃ�X�C�b�`�ł��B���̏ꍇ�͐����鑐�𐢊E�Ƃ��ĕ`���킯�ł�����A�X�C�b�`�͂��̒��ɂ��铯���悤�ȑ��ł�����������B�����āA���o�����܂�邽�߂ɖڂ�t�������Ă������B���Ƃ́A��i�̉�ʂ̒��ŁA�g�炵���h�͂܂��Ă���Ă�������Ƃ����킯�ł��B�����āA�@�u�V�D�s���D�ȃ|���[�v�͔������ׂ��X����ڋ��l�̂悤�Ɋݕӂ�Y���Ă����v�Ƃ�����i�ł��B���̉�ʂɂ̓^�C�g���ŐG��Ă���ݕӂƂ����̂������`����Ă��܂���B��ڂ̋��l�͑傫����ʂ̒��S�ɂ���܂����A���̔w�i���s��`�̔g���_�̂悤�Ȃ̂��ꕔ�ɂ����āA���Ƃ͋ł��B�^�C�g���Ŋݕӂƌ����Ă��邱�Ƃ�����A��������`���Ă��邩�A���������҂ɑz�������邩�A������ɂ���A���̍�i�ł́A�ЂƂڂ̋��l�����m�ɕ`����Ă��āA���̔w�i�ƑΏƓI�ɂȂ��Ă����ʂƌ��Ă����̂ł͂Ȃ����B�������A�u�V�D�s���D�ȃ|���[�v�͔������ׂ��X����ڋ��l�̂悤�Ɋݕӂ�Y���Ă����v�Ƃ����薼����́A���̒��S�ɕ`����Ă���͈̂�ڂ̋��l�ł͂Ȃ��āA�|���[�v�A�܂�ᎂ��C�\�M���`���N�̂悤�ȊC�m�������A���܂��܂��̂悤�Ɍ������Ƃ������Ƃ������Ă��܂��B�܂�A�s��`�ȕ��̂Ȃ̂ł��B����A�w�i�ɂ��Ă͔w�i�̕s��`�̕�������ʏ�̑����̖ʐς��߂Ă���킯�ł͂���܂��A��������`���Ȃ��Ă��܂���B���̑O�̍�i�u�U�D�����炭�Ԃ̒��ɍŏ��̎��o�����݂�ꂽ�v���A�ڂ̑O�ɑ��݂�����ꂽ�Ƃ�����i�ł���Ȃ�A���̍�i�͉��������݂��Ă���Ƃ������ƁA���ꂪ���܂��ܕ��i�Ƃ��Č����Ă���Ƃ�����i�ƌ�����Ǝv���܂��B�ςȌ�������������܂��A���̂悤�Ȍ��z�I�Ƃ��A���邢�͒��ۂɋ߂��悤�ȉ�ʂł����A����͗��O�Ƃ����_�ł��ǂ蒅�����̂ł͂Ȃ��āA���h���͎��ۂɌ����Ă������̂�`���Ă����悤�Ɏv���܂��B���m�ɕ��߉����ꂽ�悤�ȗ֊s�̂������肵���A�����������A���Ɗ����Ă���悤�ȁA���������Ō��Ă��Ȃ������B�����Ă����̂́A���m�Ȍ`���������łŁA���ꂼ��ɕ��߉����ꂽ���̂ł͂Ȃ��A���͂Ƃ̋��ڂ��B���ŁA�������������Ă���悤�ȕs��`�Ŏ��̂��Ȃ��Ă��邩�ǂ����킩��Ȃ��悤�ȁA����Ȃ悤�Ɍ��Ă����̂ł͂Ȃ����B����������܂܂ɕ`�����̂��A���h���̍�i�ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂����B�����āA���̉�W�̍Ō�́u�[�D�����Đl�Ԃ�����ꂽ�B�ނ��o�Ă����A�ނ��������n�ɐu�˂Ȃ���A�Â����Ɍ������ē����J���Ă������v�Ƃ�����i�B���̐l�Ԃ̎p�B�Â����Ŕw�����������j�̎p�́A�S���́u���l�v��z�킹�܂��B���̍�i���A�^�C�g���ő�n�ɐu�˂�Ƃ����Ȃ���A��n��������܂���B�w�i�͈Â���ԂƂ������ۓI�Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂��B��̍�i�ł́A�Â���Ԃ݂̂��`�����Ƃ����̂��o�Ă��܂����A���̍�i�ł��A�S�̂ɂ����Â������̋�ԁA��C�݂����Ȃ��̂��A���̓��C���������悤�Ɏv���܂��B

�ȋC���̂悤�ɖ����Ɍ������v�ł͐}�`�̂悤�ȍ\���ł������̂��A�����ł͎��̔��n�̋A�����Č����Ζ��ł��傤���A���獕�����ʂ�������B���̋��ڂ��B���ŁA�����͑��̐����閧�x�̔Z�W�̓x���̕ω����O���f�[�V����������Ă���B���̍������ʂ̒��ɒ��S�ł���ዅ�̉Ԃ��炢�Ă���B���̃O���f�[�V�����̍������ʁA�����Ă݂��ԂƂ���C�A�A�g���X�t�F�A�̂悤�Ȃ��́B���ꂪ���̉�ʂ̎傽����̂ł͂Ȃ����B����ł��܂��A���̍�i�ł͑薼�̂Ƃ���Ɏ��o�����܂�邱�Ƃɂ���āA���o�̑ΏۂƂ��Č����鐢�E�������Ă����B���̐��E��������Ƃ��낪���C���ł����āA���o�́A���̌_�@�ɉ߂��Ȃ��B���������āA�P�Ȃ�_�@�ł���A���̂��߂ɓs���Ƃ��ĕ`���Ηǂ��̂łƂ��Ƀ��A���ł���K�v���Ȃ��킯�ł��B�P�Ȃ�X�C�b�`�ł��B���̏ꍇ�͐����鑐�𐢊E�Ƃ��ĕ`���킯�ł�����A�X�C�b�`�͂��̒��ɂ��铯���悤�ȑ��ł�����������B�����āA���o�����܂�邽�߂ɖڂ�t�������Ă������B���Ƃ́A��i�̉�ʂ̒��ŁA�g�炵���h�͂܂��Ă���Ă�������Ƃ����킯�ł��B�����āA�@�u�V�D�s���D�ȃ|���[�v�͔������ׂ��X����ڋ��l�̂悤�Ɋݕӂ�Y���Ă����v�Ƃ�����i�ł��B���̉�ʂɂ̓^�C�g���ŐG��Ă���ݕӂƂ����̂������`����Ă��܂���B��ڂ̋��l�͑傫����ʂ̒��S�ɂ���܂����A���̔w�i���s��`�̔g���_�̂悤�Ȃ̂��ꕔ�ɂ����āA���Ƃ͋ł��B�^�C�g���Ŋݕӂƌ����Ă��邱�Ƃ�����A��������`���Ă��邩�A���������҂ɑz�������邩�A������ɂ���A���̍�i�ł́A�ЂƂڂ̋��l�����m�ɕ`����Ă��āA���̔w�i�ƑΏƓI�ɂȂ��Ă����ʂƌ��Ă����̂ł͂Ȃ����B�������A�u�V�D�s���D�ȃ|���[�v�͔������ׂ��X����ڋ��l�̂悤�Ɋݕӂ�Y���Ă����v�Ƃ����薼����́A���̒��S�ɕ`����Ă���͈̂�ڂ̋��l�ł͂Ȃ��āA�|���[�v�A�܂�ᎂ��C�\�M���`���N�̂悤�ȊC�m�������A���܂��܂��̂悤�Ɍ������Ƃ������Ƃ������Ă��܂��B�܂�A�s��`�ȕ��̂Ȃ̂ł��B����A�w�i�ɂ��Ă͔w�i�̕s��`�̕�������ʏ�̑����̖ʐς��߂Ă���킯�ł͂���܂��A��������`���Ȃ��Ă��܂���B���̑O�̍�i�u�U�D�����炭�Ԃ̒��ɍŏ��̎��o�����݂�ꂽ�v���A�ڂ̑O�ɑ��݂�����ꂽ�Ƃ�����i�ł���Ȃ�A���̍�i�͉��������݂��Ă���Ƃ������ƁA���ꂪ���܂��ܕ��i�Ƃ��Č����Ă���Ƃ�����i�ƌ�����Ǝv���܂��B�ςȌ�������������܂��A���̂悤�Ȍ��z�I�Ƃ��A���邢�͒��ۂɋ߂��悤�ȉ�ʂł����A����͗��O�Ƃ����_�ł��ǂ蒅�����̂ł͂Ȃ��āA���h���͎��ۂɌ����Ă������̂�`���Ă����悤�Ɏv���܂��B���m�ɕ��߉����ꂽ�悤�ȗ֊s�̂������肵���A�����������A���Ɗ����Ă���悤�ȁA���������Ō��Ă��Ȃ������B�����Ă����̂́A���m�Ȍ`���������łŁA���ꂼ��ɕ��߉����ꂽ���̂ł͂Ȃ��A���͂Ƃ̋��ڂ��B���ŁA�������������Ă���悤�ȕs��`�Ŏ��̂��Ȃ��Ă��邩�ǂ����킩��Ȃ��悤�ȁA����Ȃ悤�Ɍ��Ă����̂ł͂Ȃ����B����������܂܂ɕ`�����̂��A���h���̍�i�ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂����B�����āA���̉�W�̍Ō�́u�[�D�����Đl�Ԃ�����ꂽ�B�ނ��o�Ă����A�ނ��������n�ɐu�˂Ȃ���A�Â����Ɍ������ē����J���Ă������v�Ƃ�����i�B���̐l�Ԃ̎p�B�Â����Ŕw�����������j�̎p�́A�S���́u���l�v��z�킹�܂��B���̍�i���A�^�C�g���ő�n�ɐu�˂�Ƃ����Ȃ���A��n��������܂���B�w�i�͈Â���ԂƂ������ۓI�Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂��B��̍�i�ł́A�Â���Ԃ݂̂��`�����Ƃ����̂��o�Ă��܂����A���̍�i�ł��A�S�̂ɂ����Â������̋�ԁA��C�݂����Ȃ��̂��A���̓��C���������悤�Ɏv���܂��B

��Q�́@�E�ъ�鐢�I���F���\�̏�̍L����A�ʂ�Əo��@�P�W�W�T�`�P�W�X�T

���h���̍�i�����I���̃f�J�_���̏ے��Ƃ��ĕ��w�҂𒆐S�Ɏx�����W�߂�悤�ɂȂ�B���h���̍�i�̎��͈ł̐��E�ł͂Ȃ��_��I�Ȍ��̐��E���I���悤�ɂȂ�A���̍��F�́A�����z�����邩�̂悤�ȈÈł�\��������̂���A�����̂��̂�\��������̂ւƕϗe���Ă����A���ʂ�p�X�e���ɂ�鐧����n�܂�B

�P�W�W�T�N�̔ʼn�W�u�S����v������u�U�D���̉ԁA�߂����Ȑl�Ԃ̊�v�̂P�_�݂̂��W������Ă��܂����B�����^�C�g���̕ʂ̍�i��O�Ɍ��܂������A�����悤�ɐ^�����Ȕw�i�ɑ��āA������������A������{�����Ă��āA���̎����l�Ԃ̊�ŁA���ꂪ�����Ď��͂��Ƃ炵�Ă���B�O���e�X�N�Ȏp�ł��B�������A�l�̊炪�A�O�̍�i�̖��\��ȉ���Ƃ͈Ⴂ�A�^�C�g���Łu�߂����Ȑl�Ԃ̊�v�Ƃ���܂����A�f�t�H�������ꂽ�}���K�̂悤�ȁA�ʂ̌�����������Ύ蔲���ŃX�J�X�J�̊�́A�߂����Ƃ����\����A�^�C�g�����炻�̂悤�Ɋ����悤�Ƃ��Ȃ���A���邢�͋L���Ƃ��ă}���K�̊��߂����Ɠǂݍ��ޓy�䂪�Ȃ���A�����Ƃ͌����Ȃ����̂ł��B���S�R���ɂ݂�A�Ƃ��s�C���Ƃ��������z���o�Ă���Ǝv���܂��B�����炭�A���h���͐l�Ԃ̊���Ƃ��\���@�ׂɕ\�������i���A���ɐ��삵�Ă���킯�ł��Ȃ��̂ŁA�߂��݂Ƃ��\��Ƃ��������Ƃ̕\���̎u�����������̂�������܂���B���h�����l��`���Ă���ꍇ�́A��͂ڂ��肵�čׂ����`���Ȃ��A���������ĕ\��Ȃ��̂ŁA���̍�i�̂悤�ɖڕ@���Ƃ肠�����`����Ă���̂͒������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�u�S����v�Ƃ����ʼn�W�̃^�C�g���͉�������S�����ӎ����Ă����͂��ŁA��������������܂��A�S�����u���l�v�Ƃ��u�킪�q��H�炤�T�g�D���k�X�v�̂悤�Ȑl�Ԃ̕\��ȂǓ��荞�ޗ]�n�̂Ȃ��O���e�X�N�ȉ�ʂ��ӎ����Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���h���̍�i�͌l�I�Ȋ���Ƃ����ʂƂ��������Ƃɂ������Ƃ��\������Ƃ������̂ɂ́A���ɂ͌����Ȃ��ŁA������S���̉�ʂƂ��O���e�X�N���Ƃ������Ƃ��������Ƃ������ꂽ���ʂ����Ȃ����Ƃ������������܂��B

�P�W�W�T�N�̔ʼn�W�u�S����v������u�U�D���̉ԁA�߂����Ȑl�Ԃ̊�v�̂P�_�݂̂��W������Ă��܂����B�����^�C�g���̕ʂ̍�i��O�Ɍ��܂������A�����悤�ɐ^�����Ȕw�i�ɑ��āA������������A������{�����Ă��āA���̎����l�Ԃ̊�ŁA���ꂪ�����Ď��͂��Ƃ炵�Ă���B�O���e�X�N�Ȏp�ł��B�������A�l�̊炪�A�O�̍�i�̖��\��ȉ���Ƃ͈Ⴂ�A�^�C�g���Łu�߂����Ȑl�Ԃ̊�v�Ƃ���܂����A�f�t�H�������ꂽ�}���K�̂悤�ȁA�ʂ̌�����������Ύ蔲���ŃX�J�X�J�̊�́A�߂����Ƃ����\����A�^�C�g�����炻�̂悤�Ɋ����悤�Ƃ��Ȃ���A���邢�͋L���Ƃ��ă}���K�̊��߂����Ɠǂݍ��ޓy�䂪�Ȃ���A�����Ƃ͌����Ȃ����̂ł��B���S�R���ɂ݂�A�Ƃ��s�C���Ƃ��������z���o�Ă���Ǝv���܂��B�����炭�A���h���͐l�Ԃ̊���Ƃ��\���@�ׂɕ\�������i���A���ɐ��삵�Ă���킯�ł��Ȃ��̂ŁA�߂��݂Ƃ��\��Ƃ��������Ƃ̕\���̎u�����������̂�������܂���B���h�����l��`���Ă���ꍇ�́A��͂ڂ��肵�čׂ����`���Ȃ��A���������ĕ\��Ȃ��̂ŁA���̍�i�̂悤�ɖڕ@���Ƃ肠�����`����Ă���̂͒������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�u�S����v�Ƃ����ʼn�W�̃^�C�g���͉�������S�����ӎ����Ă����͂��ŁA��������������܂��A�S�����u���l�v�Ƃ��u�킪�q��H�炤�T�g�D���k�X�v�̂悤�Ȑl�Ԃ̕\��ȂǓ��荞�ޗ]�n�̂Ȃ��O���e�X�N�ȉ�ʂ��ӎ����Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���h���̍�i�͌l�I�Ȋ���Ƃ����ʂƂ��������Ƃɂ������Ƃ��\������Ƃ������̂ɂ́A���ɂ͌����Ȃ��ŁA������S���̉�ʂƂ��O���e�X�N���Ƃ������Ƃ��������Ƃ������ꂽ���ʂ����Ȃ����Ƃ������������܂��B

�u���̉���v�Ƃ��������薼�̍�i�������ł��܂����B�����Ƃ������̉����`������i�ŁA�w�i�͂����Â���ԂŁA���̂Ȃ��ŏ����̉��炾�����X�|�b�g���C�g�ŕ����яオ��悤�ɕ`����Ă����i�ł��B�����̉���̓}���K�̂悤�ɏȗ�����Đ��ŗ֊s��������āA�����A�e�������Ă�����x�ł��B����ɔ�ׂĔw�i�̈Â���Ԃ͔Z�W���ׂ��������āA���āA���炩�ɗ͂̓�������Ⴄ�̂�������܂��B���́A�E�����̉���̍�i�̕����A���̖т������ƕ`���Ă��āA�\����ׂĂ��邩�̂悤�Ɍ�����̂ŁA������̕����D���ł��B

�u���̉���v�Ƃ��������薼�̍�i�������ł��܂����B�����Ƃ������̉����`������i�ŁA�w�i�͂����Â���ԂŁA���̂Ȃ��ŏ����̉��炾�����X�|�b�g���C�g�ŕ����яオ��悤�ɕ`����Ă����i�ł��B�����̉���̓}���K�̂悤�ɏȗ�����Đ��ŗ֊s��������āA�����A�e�������Ă�����x�ł��B����ɔ�ׂĔw�i�̈Â���Ԃ͔Z�W���ׂ��������āA���āA���炩�ɗ͂̓�������Ⴄ�̂�������܂��B���́A�E�����̉���̍�i�̕����A���̖т������ƕ`���Ă��āA�\����ׂĂ��邩�̂悤�Ɍ�����̂ŁA������̕����D���ł��B

�u�w偁v�Ƃ����P�W�W�V�N�̃��g�O���t�ł��B������A�Ԃ���̐A���ƂƂ��Ƀ��h���ł́A�悭�m���Ă����i�ł��B���C�X�}���X�ɂ�鐢�I���̃f�J�_�������u�������܁v�̒��ŁA�g�g�̂̒��S�ɐl�Ԃ̊���h�������ׂ��w偁h�ƕ\�����ꂽ�����ł��B��ʂ́A���Â���Ԃ̒��֊�Ɠ��̂���̂ƂȂ������ɑ��̒������w偂��z�����݂̂ŁA�킸���ɔw�i�Ƃ��ĕ`�����܂�Ă���̂̓^�C���̏������ł��B�����ĉ�ʒ����ɕ`����鍕�w偂́A�����������m�b�����Ă��邩�̂悤�ɁA�ɂ���ƋC���̈����݂��ׁA����҂ɂ����̕s���Ŏ��I�Ȉ�ۂ�^������̂ł��B���̍��w偂Ƃ��݂̏́A���h���A�����Đl�ԒN�����̐S�i���_�j�̉���i���͐S�̈Łj�ɐ��ޗ~�]�⎹�i�ȂǁA�m���◝���Ƒɂɂ��鑶�݂̏ے��Ƃ��ċ�ۉ����ꂽ�����ł���A���̂悤�ȑ��ʂ���l�@����ƍ��w偂̕����ׂ锖���͖{��Ɨ������Ȃ��đΛ�����ς�҂��������Ă��邩�̂悤�ł�����Ƃ������Ƃł��B�K�w偂́A�тނ������̂悤�Ȋ����ŁA���̂悤�ɖ��m�ȗ֊s�������Ă��炸�A�����J�P�A�~�̂悤�Ɍ��������Ă��锖�Â��w�i�ƃJ�P�A�~�̖��x�̔Z���A�܂荕�̔Z�W�̍������ŁA���̌`���Ƃ��Ă��܂��B�܂�A��ʑS�̂Ƃ��ẮA�J�P�A�~�ɂ��Z�W�ɂ���Ă�����ڂ����Ƃ������ʁA�A�g���X�t�F�A�Ƃ����Ă�������������܂���B�����������̂Ƃ��ĉ�ʂ�����B����������i�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B

�u�w偁v�Ƃ����P�W�W�V�N�̃��g�O���t�ł��B������A�Ԃ���̐A���ƂƂ��Ƀ��h���ł́A�悭�m���Ă����i�ł��B���C�X�}���X�ɂ�鐢�I���̃f�J�_�������u�������܁v�̒��ŁA�g�g�̂̒��S�ɐl�Ԃ̊���h�������ׂ��w偁h�ƕ\�����ꂽ�����ł��B��ʂ́A���Â���Ԃ̒��֊�Ɠ��̂���̂ƂȂ������ɑ��̒������w偂��z�����݂̂ŁA�킸���ɔw�i�Ƃ��ĕ`�����܂�Ă���̂̓^�C���̏������ł��B�����ĉ�ʒ����ɕ`����鍕�w偂́A�����������m�b�����Ă��邩�̂悤�ɁA�ɂ���ƋC���̈����݂��ׁA����҂ɂ����̕s���Ŏ��I�Ȉ�ۂ�^������̂ł��B���̍��w偂Ƃ��݂̏́A���h���A�����Đl�ԒN�����̐S�i���_�j�̉���i���͐S�̈Łj�ɐ��ޗ~�]�⎹�i�ȂǁA�m���◝���Ƒɂɂ��鑶�݂̏ے��Ƃ��ċ�ۉ����ꂽ�����ł���A���̂悤�ȑ��ʂ���l�@����ƍ��w偂̕����ׂ锖���͖{��Ɨ������Ȃ��đΛ�����ς�҂��������Ă��邩�̂悤�ł�����Ƃ������Ƃł��B�K�w偂́A�тނ������̂悤�Ȋ����ŁA���̂悤�ɖ��m�ȗ֊s�������Ă��炸�A�����J�P�A�~�̂悤�Ɍ��������Ă��锖�Â��w�i�ƃJ�P�A�~�̖��x�̔Z���A�܂荕�̔Z�W�̍������ŁA���̌`���Ƃ��Ă��܂��B�܂�A��ʑS�̂Ƃ��ẮA�J�P�A�~�ɂ��Z�W�ɂ���Ă�����ڂ����Ƃ������ʁA�A�g���X�t�F�A�Ƃ����Ă�������������܂���B�����������̂Ƃ��ĉ�ʂ�����B����������i�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B

�P�W�X�U�N�Ɍ��\���ꂽ�ʼn�W�u�H�쉮�~�v����͂P�_�̂��u�U�D�傫�������߂��������͌����v���W������Ă��܂��B���̔ʼn�W�́A�C�M���X�̍�ƃo�����[�E���b�g���̏����u�H�쉮�~�v�Ɋ�Â����̂ł��B���~�̉��֑�������̘L���ŁA����ɕ����ւ̏o�����A�E�ɓS�̎肷��̂���������̊K�i�������āA�L���̉��͈łɕ�����Ă���悤�ł��B�����̔��͕܂��Ă��܂����A���������ɂ̂悤�Ȃ��̂��O�ɏo�Ă��Ă���悤�Ɍ����܂��B�����ł͎�l���ł���u���v�����j�ƂƂ��Ɍ����Ƃ����Ă���̂��A���̔ʼn�̃^�C�g���ł́u���v�Ƃ����P�l�Ɍ��肵�Ă���Ƃ������Ƃł��B�����ł͘L���ɂڂ��肵����������A�������͂����ǂ��ĊK�i�̏�̏������ɓ������Ƃ��������ɑ����Ƃ���ł��B�������A���̔ʼn�ł́A������������I�ȓW�J�ɂȂ���v�f�͊����Ĕr������Ă���悤�ł��B����Ȃ��Ƃ��A���̍�i�́A�^�C�g���̂Ƃ��莄�������傫�������߂������A�`���ΏۂƂȂ��Ă����i�Ƃ����܂��B�������A����͉�����������܂���B�͂����肵���`���Ƃ��Ă��܂���B�������`����Ă���Ǝv����̂́A���ƍ����̔��A�����ĉE���̈Èłɗn�����݂����ȊK�i�����ł��B���Ƃ́A��ʒ����͈Èłł��B���̑��́A����̔��߂��̔����ɂ̂悤�ȍL����ł��B�����ɂ͌`�̂�����̂��Ȃ��B�܂�A�����Ȃ��B�����܂ŁA���ʂƂ��A�g���X�t�F�A�Ƃ������Ă��܂������A�����͖ڂɌ����Ȃ����̂�`�����Ƃ��Ă���Ƃ����킯�ŁA���̂��Ƃ��O�ʂɂ����ꂽ�̂��A���̍�i���Ǝv���܂��B

�P�W�X�U�N�Ɍ��\���ꂽ�ʼn�W�u�H�쉮�~�v����͂P�_�̂��u�U�D�傫�������߂��������͌����v���W������Ă��܂��B���̔ʼn�W�́A�C�M���X�̍�ƃo�����[�E���b�g���̏����u�H�쉮�~�v�Ɋ�Â����̂ł��B���~�̉��֑�������̘L���ŁA����ɕ����ւ̏o�����A�E�ɓS�̎肷��̂���������̊K�i�������āA�L���̉��͈łɕ�����Ă���悤�ł��B�����̔��͕܂��Ă��܂����A���������ɂ̂悤�Ȃ��̂��O�ɏo�Ă��Ă���悤�Ɍ����܂��B�����ł͎�l���ł���u���v�����j�ƂƂ��Ɍ����Ƃ����Ă���̂��A���̔ʼn�̃^�C�g���ł́u���v�Ƃ����P�l�Ɍ��肵�Ă���Ƃ������Ƃł��B�����ł͘L���ɂڂ��肵����������A�������͂����ǂ��ĊK�i�̏�̏������ɓ������Ƃ��������ɑ����Ƃ���ł��B�������A���̔ʼn�ł́A������������I�ȓW�J�ɂȂ���v�f�͊����Ĕr������Ă���悤�ł��B����Ȃ��Ƃ��A���̍�i�́A�^�C�g���̂Ƃ��莄�������傫�������߂������A�`���ΏۂƂȂ��Ă����i�Ƃ����܂��B�������A����͉�����������܂���B�͂����肵���`���Ƃ��Ă��܂���B�������`����Ă���Ǝv����̂́A���ƍ����̔��A�����ĉE���̈Èłɗn�����݂����ȊK�i�����ł��B���Ƃ́A��ʒ����͈Èłł��B���̑��́A����̔��߂��̔����ɂ̂悤�ȍL����ł��B�����ɂ͌`�̂�����̂��Ȃ��B�܂�A�����Ȃ��B�����܂ŁA���ʂƂ��A�g���X�t�F�A�Ƃ������Ă��܂������A�����͖ڂɌ����Ȃ����̂�`�����Ƃ��Ă���Ƃ����킯�ŁA���̂��Ƃ��O�ʂɂ����ꂽ�̂��A���̍�i���Ǝv���܂��B

�P�W�X�P�N�̔ʼn�W�u���z�i�킪�F�A���}���E�N�����H�[�̎v���o�̂��߂Ɂj�v����͂P�_�����A�u�Y�D���̌��v���W������Ă��܂����B�A���}���E�N�����H�[�Ƃ����́A���h�����P�V�̂���y�C�����p�[�g�̓c�ɂň���������̂悤�Ȑ��������Ă������ɂł������Ɗw�̐A���w�҂ł��B�Ⴋ���h���̓N�����H�[����A�G�h�K�[�E�A�����E�|�[��{�[�h���[����̕��w�A�i���_�ȂǓ����̍ŐV�Ȋw�A����ɂ̓X�s�m�U��C���h�N�w�܂ŁA���L���Ǐ��̎�قǂ��������������ł��B���̃N�����H�[���S���Ȃ����̂𓉂�Ő��삳�ꂽ�����ł��B���z�Ƃ����^�C�g���̂Ƃ���Ɍ��z�I�ȍ�i�������܂����A���̍Ō��1�t�ɂ�����A���́u���̌��v�ɂł́A�����̈Â���ƌˊO�ɖ����������ΏƓI�ȁA���ӂ̕��i�ł����B�����ɕY���������̂悤�ȕ��V�̂�O�̎����A�A���w�҃N�����H�[��z�N������Ƃ����܂��B�ꌩ�A���ʂ̑��ӂ̕��i�ł����A�����̈Â��Ƒ��̌������̖��邳�̃R���g���X�g���A���́A��ʒ����̑��̊O�̌��ɖ��������ł͂Ȃ��A��O�̉����Ȃ������Â������̕����̕������C���̂悤�Ɍ����Ă��܂��B�����āA�悭����ƁA���̈Èł̂Ȃ��ɖE�q�̂悤�Ȋۂ����̂����V���Ă���ȂɋC�����܂��B����ɋC�����Ă��܂��ƁA���͂⌻���̕��i�ł͂Ȃ����ƂɋC�Â�����Ă��܂��̂ł��B���h���ɂ��ẮA���肰�Ȃ�����`���Ă���B

�P�W�X�P�N�̔ʼn�W�u���z�i�킪�F�A���}���E�N�����H�[�̎v���o�̂��߂Ɂj�v����͂P�_�����A�u�Y�D���̌��v���W������Ă��܂����B�A���}���E�N�����H�[�Ƃ����́A���h�����P�V�̂���y�C�����p�[�g�̓c�ɂň���������̂悤�Ȑ��������Ă������ɂł������Ɗw�̐A���w�҂ł��B�Ⴋ���h���̓N�����H�[����A�G�h�K�[�E�A�����E�|�[��{�[�h���[����̕��w�A�i���_�ȂǓ����̍ŐV�Ȋw�A����ɂ̓X�s�m�U��C���h�N�w�܂ŁA���L���Ǐ��̎�قǂ��������������ł��B���̃N�����H�[���S���Ȃ����̂𓉂�Ő��삳�ꂽ�����ł��B���z�Ƃ����^�C�g���̂Ƃ���Ɍ��z�I�ȍ�i�������܂����A���̍Ō��1�t�ɂ�����A���́u���̌��v�ɂł́A�����̈Â���ƌˊO�ɖ����������ΏƓI�ȁA���ӂ̕��i�ł����B�����ɕY���������̂悤�ȕ��V�̂�O�̎����A�A���w�҃N�����H�[��z�N������Ƃ����܂��B�ꌩ�A���ʂ̑��ӂ̕��i�ł����A�����̈Â��Ƒ��̌������̖��邳�̃R���g���X�g���A���́A��ʒ����̑��̊O�̌��ɖ��������ł͂Ȃ��A��O�̉����Ȃ������Â������̕����̕������C���̂悤�Ɍ����Ă��܂��B�����āA�悭����ƁA���̈Èł̂Ȃ��ɖE�q�̂悤�Ȋۂ����̂����V���Ă���ȂɋC�����܂��B����ɋC�����Ă��܂��ƁA���͂⌻���̕��i�ł͂Ȃ����ƂɋC�Â�����Ă��܂��̂ł��B���h���ɂ��ẮA���肰�Ȃ�����`���Ă���B

�u�Ǐ�����l�v�i�E���j�Ƃ����P�W�X�Q�N�̃��g�O���t�B����̎t�G�̂悤�ȍ�i�ł����A�l���ɑ��݊�������̂ƁA����̈��ʂ̂悤�Ȃ́A���h���ɂ͒������̂ŁA�p���Ĉ�ۂɎc��܂����B�P�W�X�R�N�̖ؒY�X�P�b�`�́u�ߒQ�v�Ƃ�����i�B���h���ɂ��Ă͋��܂��Ă��Ȃ��Ƃ������X�g���[�g�����āA�Ȃɂ������N�̂悤�ȍ�i�ł��B�����āA�u��l�̗x���v�i�����j�Ƃ������ʂ̍�i�B���炭�A�ʼn��X�P�b�`�̂悤�Ȕ��ƍ��̍�i�������ł����̂��A�v���Ԃ�ɐF�ʂ��߂��Ă��܂����B���̂����肩��A��i���ω����Ă���悤�ȗ\�������܂��B�Ƃ͌����Ă��A���̐F�ʁA�����ςł��B���F�̃O���f�[�V�����Ȃ̂��A�������݂����������܂��B�܂��A���̍�i�̉�ʍ\���́A�ǂ����M���X�^�[�u�E�����[��z�킹�܂��B���́A���̌�ɁA�������������[���ۂ���i�����������邱�Ƃ��ł��܂��B

�u�Ǐ�����l�v�i�E���j�Ƃ����P�W�X�Q�N�̃��g�O���t�B����̎t�G�̂悤�ȍ�i�ł����A�l���ɑ��݊�������̂ƁA����̈��ʂ̂悤�Ȃ́A���h���ɂ͒������̂ŁA�p���Ĉ�ۂɎc��܂����B�P�W�X�R�N�̖ؒY�X�P�b�`�́u�ߒQ�v�Ƃ�����i�B���h���ɂ��Ă͋��܂��Ă��Ȃ��Ƃ������X�g���[�g�����āA�Ȃɂ������N�̂悤�ȍ�i�ł��B�����āA�u��l�̗x���v�i�����j�Ƃ������ʂ̍�i�B���炭�A�ʼn��X�P�b�`�̂悤�Ȕ��ƍ��̍�i�������ł����̂��A�v���Ԃ�ɐF�ʂ��߂��Ă��܂����B���̂����肩��A��i���ω����Ă���悤�ȗ\�������܂��B�Ƃ͌����Ă��A���̐F�ʁA�����ςł��B���F�̃O���f�[�V�����Ȃ̂��A�������݂����������܂��B�܂��A���̍�i�̉�ʍ\���́A�ǂ����M���X�^�[�u�E�����[��z�킹�܂��B���́A���̌�ɁA�������������[���ۂ���i�����������邱�Ƃ��ł��܂��B

��R�́@�l�����������������^�b���������������������������E���h���@�V����̖��J���@�P�W�X�U�`�P�X�P�U

���������_��I�Ȏ�����������ŁA�����I�ȊG��ɂ����g�ނ悤�ɂȂ�܂��B�_�b�A�@���A�l���Ȃǂ킩��₷��������|���A�Ȃ��ł��A�u�ԕr�̉ԁv�͔ӔN�̃��h�����\������ƂȂ�܂��B�Z�@��\���ɂ��Ă��A��ނ̈قȂ�p�X�e���̏d�Ȃ肪�����炷���̌��ʂ�A���G��ł���Ȃ���p�X�e���̂悤�ȋP������`������Nj������܂����B�Ɛ�������Ă��܂��B

�u�킪�q�v�Ƒ肳�ꂽ���g�O���t�B�^�C�g���̒ʂ�ɉ䂪�q��`�������̂Ȃ̂ł��傤���A�ʎ��I�ŁA���������Ƃ����l�̎p�ł��B���̂悤�ȍ�i������ƁA����܂Ŕʼn�W�Ō��Ă����t�قɌ�����悤�ȃf�t�H�������ꂽ�l�̎p�́A�ق��ɂ��̂ł͈Ӑ}�I�ł��������Ƃ�������܂��B�ނ���A�l���̑f�`�͏�肢�Ǝv���܂��B

�u�킪�q�v�Ƒ肳�ꂽ���g�O���t�B�^�C�g���̒ʂ�ɉ䂪�q��`�������̂Ȃ̂ł��傤���A�ʎ��I�ŁA���������Ƃ����l�̎p�ł��B���̂悤�ȍ�i������ƁA����܂Ŕʼn�W�Ō��Ă����t�قɌ�����悤�ȃf�t�H�������ꂽ�l�̎p�́A�ق��ɂ��̂ł͈Ӑ}�I�ł��������Ƃ�������܂��B�ނ���A�l���̑f�`�͏�肢�Ǝv���܂��B

�u����Ƃ��āv�͓����^�C�g�������g�O���t�Q�_�����ʉ��̂R�_���W������Ă��܂����B��قnj����u�Ǐ�����l�v�����肩��A�u�킪�q�v�Ȃǂ̏ё��̃��g�O���t�������Ȃ̂ł����A�A�e���{���ꂽ�m�b�y�������l�̌`���痧�̊��̂���l�Ԃ��`�����悤�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B�������A���ꂪ���ʉ�ƂȂ��āA�ʐF�����ƁA�F�̔Z�W�͂����Ă���̂ł����A�̂��肵�Ă��܂��̂ł��B�������A����܂Ŕʼn��ؒY�X�P�b�`�Ȃǂ̔����̍�i���萧�삵�Ă������h�����F�ʂ̍�i���������������̂�����A�������Ȃ��ƌ����邩������܂���B���̍�i�́A���h���̍�i�ɂ�����]���_�ƂȂ�A�ؒY��i�����߂ĐF�ʖL���ɓ]�p������i�ł���Ɠ����ɁA�G��ɂ�����ے���`�̏ے��ł���錾�ł�����B�ڂɌ�������̂𑨂��邽�߂ɃX�^�W�I���瓦���o������۔h�̉�Ƃ����Ƃ͈قȂ�A���h���͊O�̐��E�����߂��A��ϓI���ґz�I�ȗ͋�����i�ݏo�����B�Ɛ�������Ă��܂��B���Ȃ킿�A�ȑO�̃��h���̍�i�́w�၁�C���x��w���w偁x�̂悤�ɁA�ꌩ�s�C���Ŋ���Ȑ��E���A�ؒY��g�O���t��p�����Ƃ����P�F�݂̂ō\�������F�ʂŕ`�������̂��唼�ł������̂��A���̍�i�͌��z�I�ȐF�ʂ����Ă���ƌ����܂��B�܂��A����܂ł́w�၁�C���x�̂悤�ɁA�ڂ͈ł�_�I���ʁA�ǓƁA�s���A���ȂǂւƎ������������Ă������̂Ƃ������ƂŁA�傫�����J����Ă�����Ԃ������̑��āA���̍�i�ł́A���̖ڂ���A���₩�ň��炬�ɖ������\��������Ă���悤�Ɍ����܂��B����ɁA�������ɂ���đO�̕����ƕ�����ꂽ�����ɂ́A�l���̍������Ƃ炷���˂��鐅�ʂ̉F�����`����Ă���ƌ����܂��B

�u����Ƃ��āv�͓����^�C�g�������g�O���t�Q�_�����ʉ��̂R�_���W������Ă��܂����B��قnj����u�Ǐ�����l�v�����肩��A�u�킪�q�v�Ȃǂ̏ё��̃��g�O���t�������Ȃ̂ł����A�A�e���{���ꂽ�m�b�y�������l�̌`���痧�̊��̂���l�Ԃ��`�����悤�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B�������A���ꂪ���ʉ�ƂȂ��āA�ʐF�����ƁA�F�̔Z�W�͂����Ă���̂ł����A�̂��肵�Ă��܂��̂ł��B�������A����܂Ŕʼn��ؒY�X�P�b�`�Ȃǂ̔����̍�i���萧�삵�Ă������h�����F�ʂ̍�i���������������̂�����A�������Ȃ��ƌ����邩������܂���B���̍�i�́A���h���̍�i�ɂ�����]���_�ƂȂ�A�ؒY��i�����߂ĐF�ʖL���ɓ]�p������i�ł���Ɠ����ɁA�G��ɂ�����ے���`�̏ے��ł���錾�ł�����B�ڂɌ�������̂𑨂��邽�߂ɃX�^�W�I���瓦���o������۔h�̉�Ƃ����Ƃ͈قȂ�A���h���͊O�̐��E�����߂��A��ϓI���ґz�I�ȗ͋�����i�ݏo�����B�Ɛ�������Ă��܂��B���Ȃ킿�A�ȑO�̃��h���̍�i�́w�၁�C���x��w���w偁x�̂悤�ɁA�ꌩ�s�C���Ŋ���Ȑ��E���A�ؒY��g�O���t��p�����Ƃ����P�F�݂̂ō\�������F�ʂŕ`�������̂��唼�ł������̂��A���̍�i�͌��z�I�ȐF�ʂ����Ă���ƌ����܂��B�܂��A����܂ł́w�၁�C���x�̂悤�ɁA�ڂ͈ł�_�I���ʁA�ǓƁA�s���A���ȂǂւƎ������������Ă������̂Ƃ������ƂŁA�傫�����J����Ă�����Ԃ������̑��āA���̍�i�ł́A���̖ڂ���A���₩�ň��炬�ɖ������\��������Ă���悤�Ɍ����܂��B����ɁA�������ɂ���đO�̕����ƕ�����ꂽ�����ɂ́A�l���̍������Ƃ炷���˂��鐅�ʂ̉F�����`����Ă���ƌ����܂��B

�u�_��I�ȑΘb�v�������^�C�g�������g�O���t�����ʉ�������œW������Ă��܂����B�����A�F��h��ƃy�b�^���R�̕��ʓI�ȉ�ʂɂȂ��Ă��܂��悤�ł��B�����قǁu�킪�q�v�Ƃ������g�O���t�����܂������A�����ɑ��ɕ���ł����̂��A�s�G�[���E�{�i�[����[���X�E�h�j��G�h�D�A�[���E���@�C���[���Ƃ������Ƃ������i�r�h�̉�Ƃ����̏ё��ł����B���̂悤�ȏё���`���Ƃ����̂́A�����̃i�r�h�̉�Ƃ����Ɛe�������Ă������߂ŁA���̃i�r�h�̉�Ƃ����̓h�肪���ʓI�Ȃ̂ł��B���h���̓h�肪���ʓI�Ȃ̂́A�ގ��g�̎u��������̂�������܂��A�ނ̎��͂����������X���ɂ��������Ƃ��v�����Ă��邩������܂���B����Ɖ�ʐv�ɂ����ăM���X�^�[�u�E�����[�̉e��������Ǝv����B�Ⴆ�Q�l�̛ޏ��̃|�[�Y�i�����œW������Ă����u�ߗ��v�Ȃǂ́A�����[�́u�y���Z�E�X�ƃA���h�����_�v�Ƃ�������̃|�[�Y�ł��j�Ƃ��A�w�i�ɉ��s���Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ƃ��A��Ԃ̃X�P�[�������������߂Ă���Ƃ��������Ƃł��B�s���N�F�̉_�������������w�i�ɁA���J�Ɍg���ޏ��̂悤�ȂQ�l�����̉��ɕ���ŗ����Ă��܂��B���z�I�ȉԁX����ʂ�D�����ʂ�A�Ԃ��}���ЂƂ���ڂ������܂��B���̂Q�l�͂̂����P�l�͗����悤�ȃ^�[�R�C�Y�u���[�̃h���X�𒅂Ă���A�����P�l�͒��������h���X�𒅂Ă��܂��B�Q�l�݂͌��ɋ߂Â��A��b�△���̂��������Ă���悤�Ɍ����܂��B�����h���X�𒅂������͊������r�玆�������Ă��܂��B�������A���M���ׂ��́A�ȑO�ɔʼn�W�u�N���v�̂Ƃ���Ŏw�E������ʂʂɂ���č\�����Ă���Ƃ������Ƃ��A���̍�i�ł͐F�ʂ����������ʉ�ł��s����悤�ɂȂ����Ƃ������Ƃł��B���̍�i�ł́A�s���N�F�̉_�������Ԑ���̕��ʂŁA�����̉Ԃ��炢�Ă���O���[�̒n�ʂƐ_�a�̒��A�����Đl���Ƃ������ʂ��d�Ȃ荇���Ă��܂��B�����āA���ꂼ��̕��ʂŊ�ƂȂ�F���Ⴄ���̂ɂ��āA���ꂼ��̂Ȃ��ŔZ�W��h�蕪���Ă���B���ꂪ���ʓI�ɕ\���Ă���̂��A�����ŐF���U��߂邱�ƂʼnԂ��炫����Ă���悤�Ɍ����Ă���B�������A���̂ڂ�ڂ��肵���悤�ȂƂ��낪�A���z�I�ȕ��͋C�ƂȂ��Ă���B���͋C�A�܂�A�g���X�t�F�A�ł��B

�u�_��I�ȑΘb�v�������^�C�g�������g�O���t�����ʉ�������œW������Ă��܂����B�����A�F��h��ƃy�b�^���R�̕��ʓI�ȉ�ʂɂȂ��Ă��܂��悤�ł��B�����قǁu�킪�q�v�Ƃ������g�O���t�����܂������A�����ɑ��ɕ���ł����̂��A�s�G�[���E�{�i�[����[���X�E�h�j��G�h�D�A�[���E���@�C���[���Ƃ������Ƃ������i�r�h�̉�Ƃ����̏ё��ł����B���̂悤�ȏё���`���Ƃ����̂́A�����̃i�r�h�̉�Ƃ����Ɛe�������Ă������߂ŁA���̃i�r�h�̉�Ƃ����̓h�肪���ʓI�Ȃ̂ł��B���h���̓h�肪���ʓI�Ȃ̂́A�ގ��g�̎u��������̂�������܂��A�ނ̎��͂����������X���ɂ��������Ƃ��v�����Ă��邩������܂���B����Ɖ�ʐv�ɂ����ăM���X�^�[�u�E�����[�̉e��������Ǝv����B�Ⴆ�Q�l�̛ޏ��̃|�[�Y�i�����œW������Ă����u�ߗ��v�Ȃǂ́A�����[�́u�y���Z�E�X�ƃA���h�����_�v�Ƃ�������̃|�[�Y�ł��j�Ƃ��A�w�i�ɉ��s���Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ƃ��A��Ԃ̃X�P�[�������������߂Ă���Ƃ��������Ƃł��B�s���N�F�̉_�������������w�i�ɁA���J�Ɍg���ޏ��̂悤�ȂQ�l�����̉��ɕ���ŗ����Ă��܂��B���z�I�ȉԁX����ʂ�D�����ʂ�A�Ԃ��}���ЂƂ���ڂ������܂��B���̂Q�l�͂̂����P�l�͗����悤�ȃ^�[�R�C�Y�u���[�̃h���X�𒅂Ă���A�����P�l�͒��������h���X�𒅂Ă��܂��B�Q�l�݂͌��ɋ߂Â��A��b�△���̂��������Ă���悤�Ɍ����܂��B�����h���X�𒅂������͊������r�玆�������Ă��܂��B�������A���M���ׂ��́A�ȑO�ɔʼn�W�u�N���v�̂Ƃ���Ŏw�E������ʂʂɂ���č\�����Ă���Ƃ������Ƃ��A���̍�i�ł͐F�ʂ����������ʉ�ł��s����悤�ɂȂ����Ƃ������Ƃł��B���̍�i�ł́A�s���N�F�̉_�������Ԑ���̕��ʂŁA�����̉Ԃ��炢�Ă���O���[�̒n�ʂƐ_�a�̒��A�����Đl���Ƃ������ʂ��d�Ȃ荇���Ă��܂��B�����āA���ꂼ��̕��ʂŊ�ƂȂ�F���Ⴄ���̂ɂ��āA���ꂼ��̂Ȃ��ŔZ�W��h�蕪���Ă���B���ꂪ���ʓI�ɕ\���Ă���̂��A�����ŐF���U��߂邱�ƂʼnԂ��炫����Ă���悤�Ɍ����Ă���B�������A���̂ڂ�ڂ��肵���悤�ȂƂ��낪�A���z�I�ȕ��͋C�ƂȂ��Ă���B���͋C�A�܂�A�g���X�t�F�A�ł��B

�u�x�A�g���[�`�F�v(����)�͂P�W�X�V�N�ɐ��삳�ꂽ�J���[���g�O���t�̎��݂ł��B���h���̃��g�O���t�͔��ƍ��̂Q�F�ł������A���̍�i�ł͑��F��������݂Ă��܂��B�x�A�g���[�`�F�͒��ҏ������w�_�ȁx�̒��҂Ƃ��Ė��������l�T���X�̎��l�_���e�����ł��ꂽ�i���̏����ł��B���h�����h�点���̂́A�Ƃ���Ƃ���̋L���𗊂�ɖa�������ꂽ�lj��̃x�A�g���[�`�F�ł��B���C�ȃV���G�b�g�Ƒ@�ׂȃO���f�[�V�����́A���̒�[���c������N�����܂Ɍ������̂悤�ɗ���Ȃ��B�͂������œ͂��Ȃ��A�֒f�̉ʎ��̂��Ƃ��h���ʉe�́A��w�|�p�Ƃ̑z���͂��������Ă�Ǝv���܂��B����Ȃ��Ƃ��A����́u�_��I�ȑΘb�v�Ŋ_�Ԍ��������ʂʼn�ʂ��\������Ƃ������Ƃ��O�ʂɑł��o���ꂽ��i�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�x�A�g���[�`�F�̉��炪���ʂŁA�����ɐl�Ԃ̊�̗��̊��͊�����ꂸ�A���F�Ɛ̓������O���[�Ƃ̃O���f�[�V�����ŁA���炩�̕��͋C�����o���Ă���B�S�̂ɒW���F�ʂ̉�ʂ͉���Ɣw�i�Ƃ�����̕��ʂ���\������āA���ꂼ�ꂪ���傤�ǐ����̐F���������邱�ƂőΏƐ������肾���A���ꂼ��̕��ʂ̒��ŃO���f�[�V�������قǂ����āA���芴�Ƌْ������肾���Ă��܂��B���̂悤�ȍ\���̍����́A���l�E�}�O���b�g���u��Ƒ��v�i�E���j�Ɏ��Ă���Ƃ��낪����܂����A�}�O���b�g�̏ꍇ�͂��V�тƂ�������Ȃ��āA����l���������Ƃ��낪����܂����A���h���̏ꍇ�̓x�A�g���[�`�F�Ƃ��������̕��͋C�����o���̂Ɍ��ʓI�ł��B�������Č���ƁA���h���Ƃ�����Ƃ́A���̂̌`�Ƃ����݂Ƃ��F�ʁi���j�Ƃ��������Ƃ��A���ʂŌ��Ă��āA�`���Ƃ����u������{�Ƃ��Ď����Ă����l�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����̓W����i��ʂ��Č��Ă��Ċ��������Ƃł��B

�u�x�A�g���[�`�F�v(����)�͂P�W�X�V�N�ɐ��삳�ꂽ�J���[���g�O���t�̎��݂ł��B���h���̃��g�O���t�͔��ƍ��̂Q�F�ł������A���̍�i�ł͑��F��������݂Ă��܂��B�x�A�g���[�`�F�͒��ҏ������w�_�ȁx�̒��҂Ƃ��Ė��������l�T���X�̎��l�_���e�����ł��ꂽ�i���̏����ł��B���h�����h�点���̂́A�Ƃ���Ƃ���̋L���𗊂�ɖa�������ꂽ�lj��̃x�A�g���[�`�F�ł��B���C�ȃV���G�b�g�Ƒ@�ׂȃO���f�[�V�����́A���̒�[���c������N�����܂Ɍ������̂悤�ɗ���Ȃ��B�͂������œ͂��Ȃ��A�֒f�̉ʎ��̂��Ƃ��h���ʉe�́A��w�|�p�Ƃ̑z���͂��������Ă�Ǝv���܂��B����Ȃ��Ƃ��A����́u�_��I�ȑΘb�v�Ŋ_�Ԍ��������ʂʼn�ʂ��\������Ƃ������Ƃ��O�ʂɑł��o���ꂽ��i�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�x�A�g���[�`�F�̉��炪���ʂŁA�����ɐl�Ԃ̊�̗��̊��͊�����ꂸ�A���F�Ɛ̓������O���[�Ƃ̃O���f�[�V�����ŁA���炩�̕��͋C�����o���Ă���B�S�̂ɒW���F�ʂ̉�ʂ͉���Ɣw�i�Ƃ�����̕��ʂ���\������āA���ꂼ�ꂪ���傤�ǐ����̐F���������邱�ƂőΏƐ������肾���A���ꂼ��̕��ʂ̒��ŃO���f�[�V�������قǂ����āA���芴�Ƌْ������肾���Ă��܂��B���̂悤�ȍ\���̍����́A���l�E�}�O���b�g���u��Ƒ��v�i�E���j�Ɏ��Ă���Ƃ��낪����܂����A�}�O���b�g�̏ꍇ�͂��V�тƂ�������Ȃ��āA����l���������Ƃ��낪����܂����A���h���̏ꍇ�̓x�A�g���[�`�F�Ƃ��������̕��͋C�����o���̂Ɍ��ʓI�ł��B�������Č���ƁA���h���Ƃ�����Ƃ́A���̂̌`�Ƃ����݂Ƃ��F�ʁi���j�Ƃ��������Ƃ��A���ʂŌ��Ă��āA�`���Ƃ����u������{�Ƃ��Ď����Ă����l�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����̓W����i��ʂ��Č��Ă��Ċ��������Ƃł��B

�u�|�[���E�S�r���[���̏ё��v�Ƃ����P�X�O�O�N�̃p�X�e����B�K���X�P�b�`�͕ʂɂ��āA���g��������ȕ��ʂ́H��i��`���Ă����Ȃ�āB���z�I�Ŗ��̒��ɂ��܂悢���悤�ȐF�g�����A�����Ƃ̋��E�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����悤�ȓƓ��̐��E�����Ȃ��A�����ɕ`����Ă���̂͐Â����ɕ�܂ꂽ�����̎p�B�������̔ޏ��̎����͍�i������҂����炳��Ă���A��i�̒��ł̔ޏ��̑��݂ɓ��ȂƗ���������^���Ă��܂��B�_�炩�ȃp�X�e�����͌��Ɖe�̑@�ׂȑ��ݍ�p�ݏo���A�S�r���[���̉���ƈߑ��̏_�炩�ȗ֊s���������Ă���Ɠ����ɁA���̍�i�ɖ����I�ȕ��͋C�Ɣ�ʑ̂̋C���ւ̑@�ׂȔz����^���Ă���A����͏ے���`�^���ɂ����郋�h���̃A�v���[�`�ƈ�v���Ă��܂��B�����ȕω��Ɨ����������F���ŕ`���ꂽ�w�i�́A�������̎������ʑ̂Ɉ����t���A�ޏ��̐Â��ȗD�낳���ۗ������Ă��܂��B���h���̋Z�@�ƐF�ʂ̑I���́A��i�S�̂��ґz�I�ȕ��͋C�������炵�A�ے���`���\�����悤�Ƃ����A�l�ԑ��݂̂��얭�ȑ��ʂɂ��Ċς�҂�[���l�������܂��B

�u�|�[���E�S�r���[���̏ё��v�Ƃ����P�X�O�O�N�̃p�X�e����B�K���X�P�b�`�͕ʂɂ��āA���g��������ȕ��ʂ́H��i��`���Ă����Ȃ�āB���z�I�Ŗ��̒��ɂ��܂悢���悤�ȐF�g�����A�����Ƃ̋��E�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����悤�ȓƓ��̐��E�����Ȃ��A�����ɕ`����Ă���̂͐Â����ɕ�܂ꂽ�����̎p�B�������̔ޏ��̎����͍�i������҂����炳��Ă���A��i�̒��ł̔ޏ��̑��݂ɓ��ȂƗ���������^���Ă��܂��B�_�炩�ȃp�X�e�����͌��Ɖe�̑@�ׂȑ��ݍ�p�ݏo���A�S�r���[���̉���ƈߑ��̏_�炩�ȗ֊s���������Ă���Ɠ����ɁA���̍�i�ɖ����I�ȕ��͋C�Ɣ�ʑ̂̋C���ւ̑@�ׂȔz����^���Ă���A����͏ے���`�^���ɂ����郋�h���̃A�v���[�`�ƈ�v���Ă��܂��B�����ȕω��Ɨ����������F���ŕ`���ꂽ�w�i�́A�������̎������ʑ̂Ɉ����t���A�ޏ��̐Â��ȗD�낳���ۗ������Ă��܂��B���h���̋Z�@�ƐF�ʂ̑I���́A��i�S�̂��ґz�I�ȕ��͋C�������炵�A�ے���`���\�����悤�Ƃ����A�l�ԑ��݂̂��얭�ȑ��ʂɂ��Ċς�҂�[���l�������܂��B

�u����Ƃ��āv�͂P�X�O�O�N����̖��ʉ�ŁA��قnj��������^�C�g���łP�W�X�O�N����̃��g�O���t�Ɩ��ʉ�ɔ�ׂ�ƁA�ȑO�̍�i�͐������̏�ɏ����̓����������яオ���Ă���Ƃ����\���ł������A������͑Ίp���ŋ��ꂽ��̋�Ԃō\������Ă��܂��B�E��́A�O�Ɍ����u����Ƃ��āv�Ɠ����悤�ȋ�ԂŁA�����͉Ԃ��U��߂�ꂽ�A����o�ꂷ��Ԃ̊G�ł��B�ꌩ�A����Ƃ��������͉ԂɈ͂܂�Ă��錶�z�I�Ȍ��i�Ɍ����܂��B

�u����Ƃ��āv�͂P�X�O�O�N����̖��ʉ�ŁA��قnj��������^�C�g���łP�W�X�O�N����̃��g�O���t�Ɩ��ʉ�ɔ�ׂ�ƁA�ȑO�̍�i�͐������̏�ɏ����̓����������яオ���Ă���Ƃ����\���ł������A������͑Ίp���ŋ��ꂽ��̋�Ԃō\������Ă��܂��B�E��́A�O�Ɍ����u����Ƃ��āv�Ɠ����悤�ȋ�ԂŁA�����͉Ԃ��U��߂�ꂽ�A����o�ꂷ��Ԃ̊G�ł��B�ꌩ�A����Ƃ��������͉ԂɈ͂܂�Ă��錶�z�I�Ȍ��i�Ɍ����܂��B

�Ԃɕ�܂��悤�Ɉ͂܂��Ȃ��u�I���t�F�E�X�̎��v(����)�Ƃ������ʉ�̕��ł��傤�B�M���V���_�b�ŃI���t�F�E�X�̓j���t�i�d���j�����̓{��������ĎE����Ă��܂��A���̎�ɓ������܂�A�����Ă����G�Ղ̓A�|�����ɂ���ēV�ɏグ���āu�Ս��v�ɂȂ����Ƃ����_�b�ł��B�G�Ղ̏�ɃI���t�F�E�X�̎����`����Ă��܂����A���h�����ʂ̍�i�ő�ނɂ����V�F�C�N�X�s�A�̃I�t�B�[���A�̎��̏�ʂ̂悤�ɁA�ԁX�Ɉ͂܂�Ă��܂��B���̂��߂₩�ɍ炫�ւ�ԁX�̖L���ȐF�ʂ́A�I���t�F�E�X�����O�ɒe�����ł��낤�G�Ղ̃����f�B�[�����o���������̂悤�ł��B���̃I���t�F�C�X�̎����`�����Ƃ����̂́A�M���X�^�[�u�E�����[�́u�I���t�F�E�X�v�i�E���j�̉e���ł��傤���B���ɂ́A�������̃x���M�[�ے��h�̃W�����E�f�����B���́u�I���t�F�E

�X�̎��v�i�����j��z���N�������܂��B�܂��A�����`�����Ƃ����̂́A���h�������̔ʼn�W�u���̂Ȃ��Łv�ł͌����Ɍ�������̂Ȃ̂ŁA���h���Ƃ�����Ƃ̒��ł����Ǝ����������Ă�����̂Ȃ̂�������܂���B

�X�̎��v�i�����j��z���N�������܂��B�܂��A�����`�����Ƃ����̂́A���h�������̔ʼn�W�u���̂Ȃ��Łv�ł͌����Ɍ�������̂Ȃ̂ŁA���h���Ƃ�����Ƃ̒��ł����Ǝ����������Ă�����̂Ȃ̂�������܂���B

�u���v�͂P�X�O�U�N���̖��ʉ�ł��B���h���́A�Â��a�I�Ȍ��z�I�ȍ��̐��E����A���邭�v�V�I�ȐF�ʂ̒T���ւƈڍs���܂����B���́u���v�́A���h���̐��_���ւ̋����S�A���̐����̒T���A�����ĕ��w�Ƃ̌p���I�Ȋւ�� (��ɓ����̈ꗬ��Ƃ�v�z�ƂƑΘb���Ȃ��琧�삵�Ă���)

�ȂǁA���h���̍�i�̂������̃e�[�}��������Ă��邽�߁A���̎���̍�i�̒��ł����ɖ��͓I�ȍ�i�Ƃ������ƂŁA����̓W����̖ڋʂƂȂ��Ă���Ƃ������Ƃł��B���h���̑� �ւ̊S�́A�����̍��̎���̖ؒY���g�O���t�𐧍삵�Ă������ɂ܂ők��B�Ⴆ�Ώ����̍�i�ł���u���v�ł́A���h���͎����O�̌��I�ȃR���g���X�g����g���A�^���Âȓ����ɖƂ����V���v���ȕ��i��`���A���̉e�����߂����炪�����яオ��悤�ɕ`���Ă���B���h���̍�i�S�̂ɑ��������`����Ă��邱�Ƃ́A���Ɖe�ɑ���ނ̋����S����Ă���A�����̔�����i�̑N���ȃL�A���X�N�[����A��N�́u���v�Ō����ɕ\�����ꂽ�X�e���h�O���X�̖��邳�̒T���Ɍ����ɕ\��Ă���Ɛ�������Ă��܂��B�܂��A���h���͂��̍�i�ŐF�ʂ����R�Ɏ������A�������g�ݍ��킹��s���R�ȐF����p���邱�ƂŁA�ނ̍��̎���̍�i�Ɍ����Ȍ��z�I�Ȋ��o��ۂƂ��Ƃ����B���̌��z�I���E�́u���v�̒����̕����ɂ͂�����\��Ă���B�܂�A�Ԃ݂��������s���N�₫��߂��u���[���A�N�Z���g�ɂȂ����g�U�����F�ʂ̃t�B�[���h�̒����������i�ݏo�āA���炩�ȕ������O��đ��݂���B���h���́A�����ȏے����͍T���A�_��I���ґz�I�ȕ��͋C��D�悵���B������������Ă��܂��B

�ւ̊S�́A�����̍��̎���̖ؒY���g�O���t�𐧍삵�Ă������ɂ܂ők��B�Ⴆ�Ώ����̍�i�ł���u���v�ł́A���h���͎����O�̌��I�ȃR���g���X�g����g���A�^���Âȓ����ɖƂ����V���v���ȕ��i��`���A���̉e�����߂����炪�����яオ��悤�ɕ`���Ă���B���h���̍�i�S�̂ɑ��������`����Ă��邱�Ƃ́A���Ɖe�ɑ���ނ̋����S����Ă���A�����̔�����i�̑N���ȃL�A���X�N�[����A��N�́u���v�Ō����ɕ\�����ꂽ�X�e���h�O���X�̖��邳�̒T���Ɍ����ɕ\��Ă���Ɛ�������Ă��܂��B�܂��A���h���͂��̍�i�ŐF�ʂ����R�Ɏ������A�������g�ݍ��킹��s���R�ȐF����p���邱�ƂŁA�ނ̍��̎���̍�i�Ɍ����Ȍ��z�I�Ȋ��o��ۂƂ��Ƃ����B���̌��z�I���E�́u���v�̒����̕����ɂ͂�����\��Ă���B�܂�A�Ԃ݂��������s���N�₫��߂��u���[���A�N�Z���g�ɂȂ����g�U�����F�ʂ̃t�B�[���h�̒����������i�ݏo�āA���炩�ȕ������O��đ��݂���B���h���́A�����ȏے����͍T���A�_��I���ґz�I�ȕ��͋C��D�悵���B������������Ă��܂��B

��������W�����́A�ԕr�̉Ԃ��`���ꂽ�G���i�̓W���́A�ʂɎd��ꂽ���ɏW�߂��Ă��܂����B���̋��ɓ����āA�܂��ڂɂ����u���ԕr�̉ԁX�v�Ƃ����p�X�e����B���h���͏����̂��납�琶�U�ɂ킽���ĉԕr�̉Ԃ̊G��`���������Ƃ����܂��B�����A�K���F�l�Ȃǂ̒m�荇���̂��߂ɐ��삵�Ă����̂ŁA�����ʼn�Ȃǂ̌��J�����i�Ƃ͕ʂɁA�l�I�ɕ`���Ă����Ƃ������Ƃł��B���ꂪ�B�P�X�O�O�N���߂��邱�납����J�����i�Ƃ��đ����̍�i���`�����悤�ɂȂ��������ł��B�����œW������Ă���̂́A����������i�ł��B���̍�i�́A�p�X�e�����L�̒W���F�ʂŁA�֊s�����Ђ��ĉԂ̌`�m�ɕ`�����Ƃ͂��Ă��Ȃ��̂ŁA�S�̂ɔ��ڂ��肵�āA��۔h�̃��l�̐��@��`������i�Ǝ������͋C������܂��B�������A�ԕr�̒u���ꂽ�ꏊ���ǂ����킩��Ȃ��悤�ȁA�ԕr�����ɕ����Ă���悤�Ȕ��I�Ȍ��i���A�Ƃ��Ɉ�a�����N�������܂���B�����œW������Ă��郋�h���̉ԕr�̉Ԃ̊G�́A�����I�Ȉ�ۂ��܂��B�u���{���̉ԕr�v�ł͉ԁX�����ۉ������\������Ă���A���̈���ŁA�ԕق�s��ԕr�̕`�ʂ����́A�`��P�������Ȃ���A��

��������W�����́A�ԕr�̉Ԃ��`���ꂽ�G���i�̓W���́A�ʂɎd��ꂽ���ɏW�߂��Ă��܂����B���̋��ɓ����āA�܂��ڂɂ����u���ԕr�̉ԁX�v�Ƃ����p�X�e����B���h���͏����̂��납�琶�U�ɂ킽���ĉԕr�̉Ԃ̊G��`���������Ƃ����܂��B�����A�K���F�l�Ȃǂ̒m�荇���̂��߂ɐ��삵�Ă����̂ŁA�����ʼn�Ȃǂ̌��J�����i�Ƃ͕ʂɁA�l�I�ɕ`���Ă����Ƃ������Ƃł��B���ꂪ�B�P�X�O�O�N���߂��邱�납����J�����i�Ƃ��đ����̍�i���`�����悤�ɂȂ��������ł��B�����œW������Ă���̂́A����������i�ł��B���̍�i�́A�p�X�e�����L�̒W���F�ʂŁA�֊s�����Ђ��ĉԂ̌`�m�ɕ`�����Ƃ͂��Ă��Ȃ��̂ŁA�S�̂ɔ��ڂ��肵�āA��۔h�̃��l�̐��@��`������i�Ǝ������͋C������܂��B�������A�ԕr�̒u���ꂽ�ꏊ���ǂ����킩��Ȃ��悤�ȁA�ԕr�����ɕ����Ă���悤�Ȕ��I�Ȍ��i���A�Ƃ��Ɉ�a�����N�������܂���B�����œW������Ă��郋�h���̉ԕr�̉Ԃ̊G�́A�����I�Ȉ�ۂ��܂��B�u���{���̉ԕr�v�ł͉ԁX�����ۉ������\������Ă���A���̈���ŁA�ԕق�s��ԕr�̕`�ʂ����́A�`��P�������Ȃ���A�� �̔w�i�͑S���̖��n�Ƃ������A��̓I�ȏ�ʂ͂Ȃ��A���܂��܂ȐF�ʂł��₪������悤�ɐF�Â���ꂽ��Ԃ̂Ȃ��ɂۂ�Ɖԕr���u����āA�ԕr�����Ƃ��e����Ȃ��A���ɕ����Ă���s�v�c�ȉ�ʂɂȂ��Ă��܂��B

�̔w�i�͑S���̖��n�Ƃ������A��̓I�ȏ�ʂ͂Ȃ��A���܂��܂ȐF�ʂł��₪������悤�ɐF�Â���ꂽ��Ԃ̂Ȃ��ɂۂ�Ɖԕr���u����āA�ԕr�����Ƃ��e����Ȃ��A���ɕ����Ă���s�v�c�ȉ�ʂɂȂ��Ă��܂��B

�}�^���w�����Ă݂���A���̓W����͏���W�炵���A���̔��p�ق����āA�����ł̓p�i�\�j�b�N���p�قŊJ�Â���Ă���悤�ŁA�}�^�ɂ͌f�ڂ���Ă��Ă��A���ł͌��邱�Ƃ̂Ȃ�������i������������܂����B

�X�̎��v�i�����j��z���N�������܂��B�܂��A�����`�����Ƃ����̂́A���h�������̔ʼn�W�u���̂Ȃ��Łv�ł͌����Ɍ�������̂Ȃ̂ŁA���h���Ƃ�����Ƃ̒��ł����Ǝ����������Ă�����̂Ȃ̂�������܂���B

�X�̎��v�i�����j��z���N�������܂��B�܂��A�����`�����Ƃ����̂́A���h�������̔ʼn�W�u���̂Ȃ��Łv�ł͌����Ɍ�������̂Ȃ̂ŁA���h���Ƃ�����Ƃ̒��ł����Ǝ����������Ă�����̂Ȃ̂�������܂���B