|

2014年7月9日(水)東京ステーションギャラリー

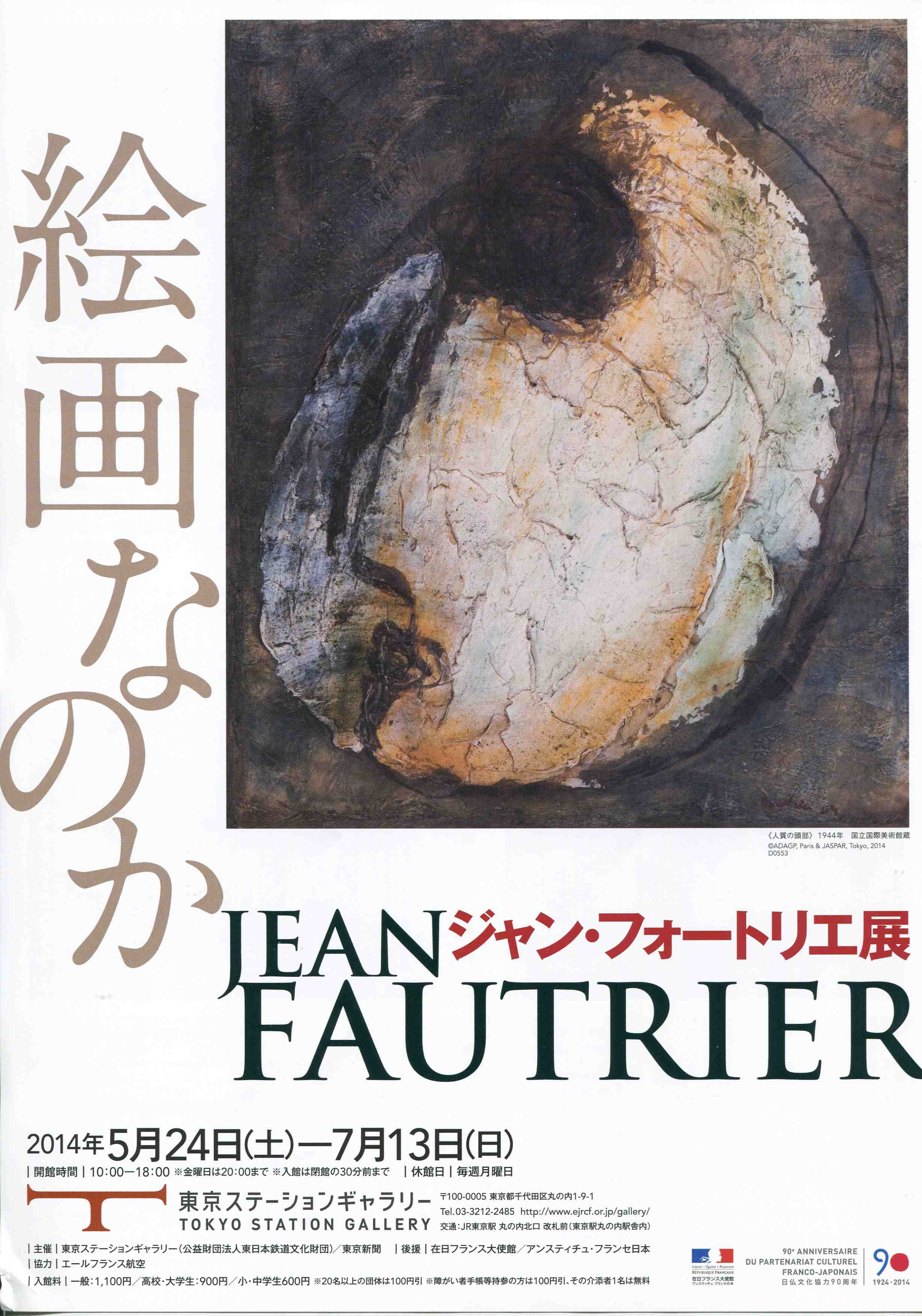

ジャン・フォートリエという人は、あまり馴染みのない名前だと思います。私も、この展覧会ではじめて見た人です。それなので、簡単に紹介しておいた方がいいと思います。もとより、初めて作品に触れた私には紹介することはできないので、展覧会チラシの説明を引用します。“ジャン・フォートリエ(1898〜1964)は、1908年にバリからロンドンに移住、ロイヤル・アカデミーとスレイド美術学校で学び、1922年、写実的な絵でソロン・ドートンヌに初入選。その後、色彩の暗い抽象化した画風へと変化し、1930年代は不景気もあり絵が売れず、美術界から一時遠ざかりました。第二次世界大戦が勃発すると、パリにもどってアトリエを構え、制作を再開します。1943年からはドイツ軍の捜査を逃れ、友人の手助けを得て、戦時体験をもとにした連作に取り組みました。これらをパリ解放後すぐのドゥールアン画廊の個展に発表、フォートリエは文学者、批評家らの称賛と批判を浴びながらパリの美術界へ復帰を果たしました。厚い絵肌に戦争で抑圧される人間像を半ば抽象的に印し、その主題と確かな存在感をもつ絵自体の強さによって、《人質》シリーズは、人々に深い衝撃を与えたのです。以降、フォートリエは、厚い絵具の層を基盤にして、人体や自然をテーマに、美しく緊張した絵画を突き詰めました。”まあ、これではどのような作品を描いたのかは見えてきませんが、人物事典てきな伝記的情報はこの程度で十分ではないかと思います。では、フォートリエという人は、どのような作品を描いたのか。

さて、展示は、次のような章立てでしたので、それに沿って個々の作品を見ていきたいと思います。 第1章 レアリスムから厚塗りへ(1922〜1938年) 第2章 厚塗りから「人質」へ(1938〜1945年) 第3章 第二次世界大戦後(1945〜1964年) 第1章 レアリスムから厚塗りへ(1922〜1938年)

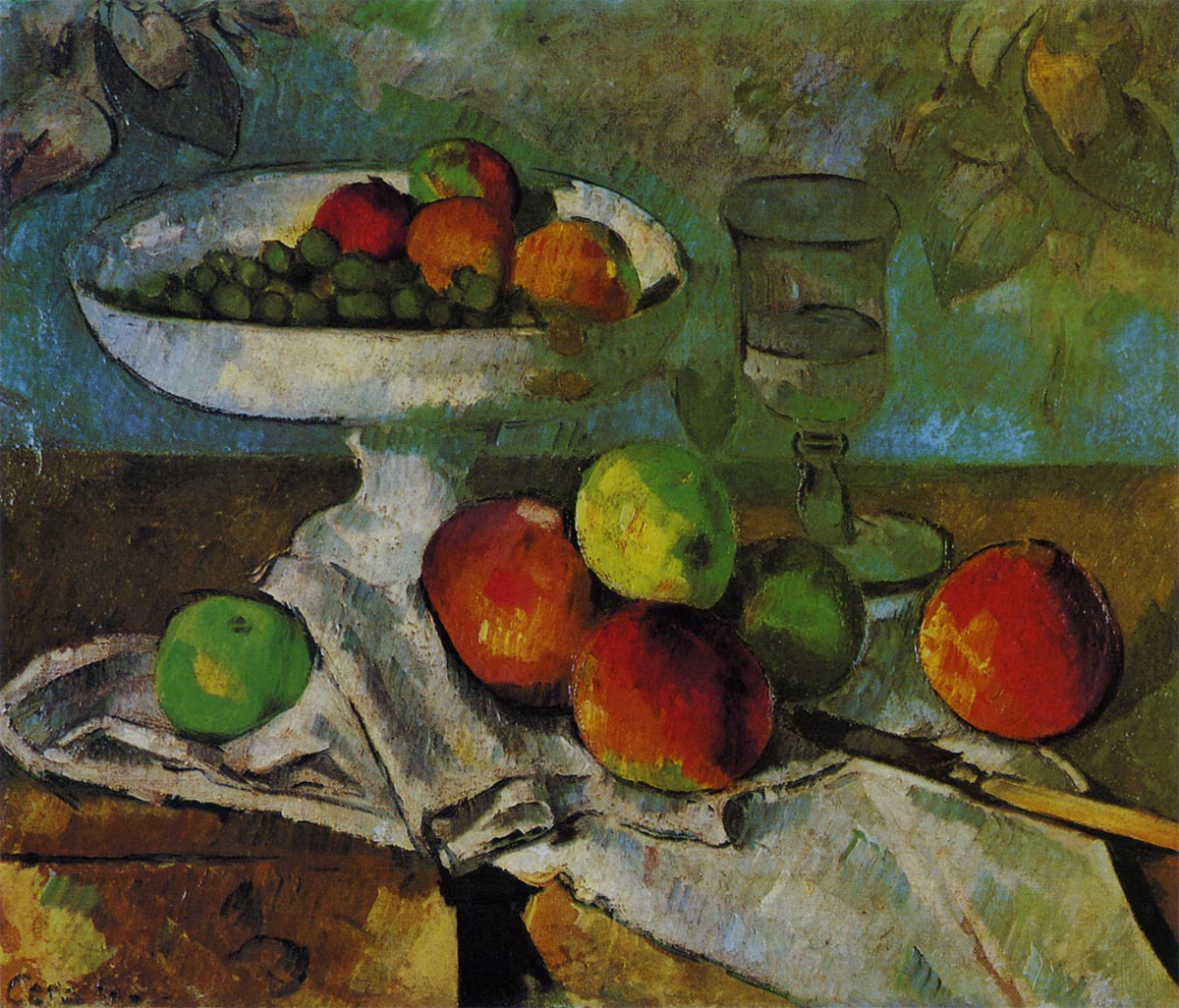

ここでの最初期の展示は、後のフォートリエになっていく前に彼自身が自分の中に過剰なものを抱えて様々な要素を追求しようとしたことが分かる作品が展示されています。例えば、『玉葱とナイフ』(左上図)という作品では、『管理人の肖像』にあった過剰なほどの写生的な精緻な描写は影を潜めて、もって大雑把に玉葱やナイフの形態を掴むようになっています。まるで、セザンヌの晩年の静物画(右上図)を思われるような、玉葱やナイフの形状を取り出してみせて、それらのある空間を写すのではなく、形状によって画面を再構成しようという。そして、さらに付け加えれば、玉葱やナイフといった物体としての量感を、その細部の描写とか表面的な質感よりも力をいれているような描き方をしているように見えます。

年代で言うと、1925年から26年にかけて制作された作品を見ているとフォートリオの作風に断絶のような大きな変化があったのが分かります。 『前を向いて立つ裸婦』

(左図)という1927年の作品を見てみましょう。それまではキッチリと描かれていた顔の造作や表情はぼんやりとし “フォートリエの眼は、前年の1925年の作と比べてみると一目瞭然のように、具体的な対象への観察の性格を変えている。言い換えれば、レアリスムの質が明白に変化している。それまで人物を描くにしても人間の存在を重厚な量塊として捉え、その重々しさを明暗の対照の中で暗さに重心を乗せて表わし、人間の表情も憂愁を帯びた生活感を漂わせていた。それが1926年に入るとも人物像からは表情が消え、裸体を描くにも、それらが位置している現実の場を表わす空間の装置が奪われて、絵画という仮構された場─というより絵画を成立させる物質がつくりだす別の現実の場─に移される。対象の形態を表わす時にも、輪郭は明確さを失って、頭部も身体も、あるいはときに静物も、細部を溶かされた物質の塊のように描かれる。しかもそれらは、色彩の現実性を薄めて、重々しさを持たない。この変化の内実が何であろうかと考えると、いま端的に言えば、画家の関心が現実優先から転換し絵画自体の現実に向けられるようになったことにある。その点でレアリスムの質がかわったのである。その転換が生じるまでの画家の眼は、身近な対象を捉えることを通し、地に生えて引き抜くことも出来ない鈍重でさえある現実に拘り、そういう現実こそ自らの絵画の根拠となるものと思いなしてその存在の様相を探っていた。それに対して、絵画優先に移行したというのは、画家が絵画の上に表わし出そうとすることが、外側の現実、あるいは現実の外観てはなくなり、眼差しの捉えた現実を内側に取り込んで、画家自身の解釈、絵画の必要性、絵画的論理といったもので濾過した現実のもうひとつの姿になったことに他ならない。そこでは、絵画の空間は現実の空間をなぞらない。絵画はそれ自体の空間をもって、その中で対象を生動させていく。そして対象もまた、現実に縛り付けられる根を絶って、形態も色彩も絵画にとって効果的なものへと自由に装いを変えていく。絵画に効果的であるというのは、画家が抱く絵画観に従って作動していく眼と腕が画布の上で具体的なものとなるとき、現実を参照しながらも画家の想い描く絵画の必要に合わせて対象を現実から解き放っていく作業を含んでいる。そのことがフォートリエの中で明らかに意識される。別の言い方をすると、この時点でフォートリエのレアリスムは、現実の外見に則して描写するという最も通常の意味での現実から、絵画自体がいかに現実性をもつかを問うことに方向転換をする。現実は絵画の手がかりとはなるが、画家の意図はとこにとどまらない。確かな存在を持つものとして絵画をつくりあげる、しかもそこに自らの外界に対する見方を印していく、それが画家の最大の目論見になっていく。フォートリエは、絵画にそういう意図を込めて自らの絵を変容させ、その後の絵画にそのことを生涯一貫させた。”

『兎の皮』(左上図)は静物画ということになるのでしょうか。黒の時代という言葉通りに真っ黒な中に、兎の皮が5体吊り下げられています。まるで黒い空間の中から浮き上がって来るようです。ただ、描かれているのが兎の皮であることは作品タイトルがなければ分かりません。精緻に写生がしてあるわけではなく、そのような塊が吊り下げられるように描かれてある、というだけなのです。これは、シャルダンの初期の静物画(右下図)に似たような吊り下げられた動物の肉を描いたものがありますが、それは形の面白さと典型的な情景ということがあったと思います。両者をみていると、同じ題材なのに、こうも違うのかと驚かされます。しかし、シャルダンのこの作品について、人は存在の真実を描こうとしたと評しているのです。たしかにシャルダンの作品をよく見てみると、肉の各部分の質感の違いを丁寧に描くではなく、シャルダンはごく大雑把に、そこに塊があるとでもいうように描いています。そういうことを考え見ると、フォートリエの作品というのは、現代に特徴的というのではなくて、絵画の伝統のなかで、細々とではあるかもしれないが、常にあった伝統のひとつの流れの中から生まれてきたと言えるかもしれません。 第2章 厚塗りから「人質」へ(1938〜1945年)

『飾り皿の梨』あるいは『梨と葡萄のある静物』(左図)という作品。画像で見る限りでは、以前の「黒の時代」の黒を主調とした作品の一環のように見えます。これら1938年頃の作品は、キャンバスに描くのではなく、紙に描いたものです。それはあらかじめ複数の画材で地塗り塗料を施した紙を、木枠に張ったキャンバスに貼り付ける、という面倒な作業によるものでした。 少しばかりの脱線を、お許しください。今回は、一つ一つの作品の印象についてあまり述べることがなく、作品を見て考えたことを書き連ねているようになってしまっています。これも、フォートリエの作品が、それを見たものに喚起させる特徴というようなことで、間接的な作品の感想と思っていただければ、ありがたいのですが。さて、黒の時代から徐々に写実的な傾向から離れていくフォートリエについて、前回は私なりの印象を述べましたが、それはあくまでも、ひとつの方向からの見方で、それ以外にも様々な見方があるのは、ご承知のことと思います。例えば“フォートリエが描く主題は、それが飲み込もうとするかのような暗い地に沈みつつ、かろうじてそこから現われている。それはときに主題を守るかのように明るい輝きの中でとぐろを巻いており、またときにはそうした地に抗うために発光さえしているかのような、色のついたまばゆい輝きを放っている”というような夢想的であったり、色彩面に着目したりした見方があります。また、当時の展覧会を見た記者の評に“暗くてバティックな芸術”というのもあったそうです。つまるところ、フォートリエの作品は様々な議論を引き起こす、多様性があるだと思います。その中で、フォートリエをアンフォルメルという運動の中核に位置づける人々もいるようですが、そういう人々には、フォートリエが1928年から29年にかけてコート・ダジュール地方のイエール諸島にあるポール・クロに滞在して、描かれたものは重要なものとされているということです。フォートリエは、そこでグワッシュや厚紙にパステルで小さなデッサンを描くうちに、それが何か分かるような形象を失うという体験をしたといいます。それがアンフォルメルの最初ということになるということです。このとき、デッサンは単に作品の下書きにとどまらなくなっていきます。デッサンは作品のために予備的に線を引くという作業から、それ自体がイメージを喚起する生命力を持ったものとなり、そこに直接彩色を施し、さらに線が付け足されということが繰り返され、デッサンそのものが絵画になっていった、というわけです。

『林檎』あるいは『醸造用の林檎』という作品。「厚塗り」ということが為されています。画面を見れば分かると思いますが、絵の具か何かが分厚く塗られて、波打つように見えます。これは、上述の作品の発展形という見ることができるのではないか、と思います。つまり、デッサンに彩色を加えるプロセスでイメージを膨らませていくということに、厚塗りという段階が加わり、よりイメージ喚起が強まったということではないでしょうか。しかし、その一方、描かれる形象は、さらに曖昧に茫洋としたものになっていくことになりました。そのかわり、厚塗りしたものが物として画面に存在するということが目立つことになりました。

まず、大雑把な言い方をすれば、「人質」の連作は、これまで見てきた厚塗りによる作品の一連の流れの作品であるということです。この「人質」の連作を突出したものとして見るという視点は、私にはありません。それほど大きな違いはあるのか、ということです。引用した説明にある、ものがたりの創作は私には、フォートリエと同時代を経験したとか惨劇(引用の説明で言っている悲劇は明らかに誤用です。そうでなければ演劇というものを知らないということです。)を目の当たりにしたとかいうことはなく、「人質」の頭部を見て戦争の殺戮とかそういうものを想像することはありません。ただ、作品タイトルが「人質」とされていることから、あるいは説明されているフォートリエの伝記的なものがたり、そのような物語を喚起することは否定できません。しかし、私には、そのように見られることはフォートリエの作品の在り方に反するものではないか、と思えるのです。ただし、これはあくまで私の個人的な見方によることなので、それがフォートリエが意図したことだとか、そういうものだと誤解されないように願います。さて、私が、これまで見てきたフォートリエの作品の特徴というのは、「本質」よりも「存在」を認識し、見る者に認識させようとする点にあると考えてきました。それゆえに、ものや人が、そのように見える「形相」や「色彩」といった本質をあえて切り捨て、それが在るということを画面に定着させるために、形にならない、色にならないものを描こうとしてきたと言えます。そのときに、例えば人質としての悲惨な情況は、その人質が人質としてみえる「本質」に属することです。それは、これまでフォートリエの作品では切り捨てようとしてきたことではないか、と私には思えるのです。それは、もしかしたら後退なのか、方向転換なのか、と観念的に考えればそうなのです。しかし、実際に作品をみてみれば、人質としての、それらしい「形相」も「色」もなく、具体的にそういうことを想起させる要素は何もありません。そうであれば、見る人が勝手に想像して、勝手に思い入れできる、ある面では懐の広さのようなものが加わったのかもしれません。それは、画面に楕円や矩形で厚塗りされた白系統の絵の具が人の頭を想わせるようにパターン化され、それに装飾的な手を加えるというバリエーションを加えるという様式が。見る者にとって入り込み易いものとなっているからではないか、と私には思えます。だから、私には、「人質」の連作がそれまでの厚塗りの作品と違って、彼の代表作として高い評価をうけたのは、それまで手探りの試行錯誤していて方法は固まってきたところだったところに、楕円や矩形の厚塗りのパターンを打ち出して、これがフォートリエだという一種のブランド化に成功した作品だったからではないか、と思えるのです。 だから、この後のフォートリエの芸術的営為とは、このブラントをベースにマンネリを避けながらいかに発展させていくかになったのではないか、と私には思えます。「人質」の連作は、その画期となった作品ではなかったか、と私には思えます。 第3章 第二次世界大戦後(1945〜1964年)

そして、フォートリエには、もうひとつ大きなレッテルが貼られることになります。「アンフォルメル」というレッテルです。アンフォルメルとは不定形という意味らしいのですが、絵の具をキャンバスに激しく盛り上げるように厚塗りし、その素材感や質感を重視するうちに、描く形は何ものかを写すものから次第に形を失い抽象画と見紛うばかりになっていったので「抒情的抽象」とも言われ、幾何学的でクールな抽象画とは区別しされたという、画家たちです。フォートリエの作品も、たしかに通じているところはあると思います。 フォートリエ自身としては、どうであったのかは分かりませんし、私には、どうでもいいことなのですが、ここで展示されている「オブジェ」と呼ばれる一連のシリーズを見ると、抽象画を意図して描くとか、素材感を重視するとは、肌合いがことなるのではいか、と思えます。ここで描かれているのは、コーヒー挽きや籠やグラスなどの日用品や果物といった現実生活にごく身近なものたちです。 「空のグラス」という作品を見てみましょう。グラスという題材について、こじつけですが。ボーヴォワールの回想にある有名なエビソードを想い起させるのです。サンジェルマン・ドュ・プレのカフェでドイツに留学して現象学を学んできたサルトルに対して、友人のアランが「現象学を勉強してきたというのであれば、このグラスがここにあることを説明してみなさい」と言って、テーブルに置かれたコップを示して、サルトルを挑発し、サルトルはそれをたいそう喜んだという逸話です。これは、哲学での存在論が抽象的に存在とは何かという議論をしているが、眼の前に在るグラスそのものを説明できないじゃないかという揶揄をふくんだもので、サルトルはまさにそのことを追求しようとしていたからでした。ちょっと脱線しますが、抽象的に存在を問うということはグラスのような「もの」だけでなく、人に対してもそのように見るということです。そうであれば、私やあなたという個人が存在するのではなく人という一般が存在することになってしまう。まずは、私とかあなたという個々の人が存在すること(これをサルトルは実存と呼びました)から始めるべきではないのか。それをサルトルは「実存は本質に先立つ」というテーゼに預託しました。だから、アランの挑発は、まさにサルトルがやろうとしたことを先取りしていたことになります。 「空のグラス」について、上述のエピソードはこじつけで、フォートリエはこんなことを知っていたのか、興味があったとは思えません。しかし、フォートリエが次のような発言をしているのを聞くと、グラスが現実に在るということを、フォートリエが中心に置いていることが分かります。“セザンヌのコップがあり、シャルダンのコップがあり、コップそのものは存在しないのだ、という言い方がある。そのような言い方はちょっとした知的な体操であって、実際のところコップはいずれの場合も存在しているのだ。そして、もしコップが実際に存在しないのであれば、コップについてのこうした見方さえ存在しないはずである。そのうえ、この現実を投げ出すことは、いったい何に役立つというのか。芸術に関しては、現実に由来する全てのものは、現実を体系的に否定するというよりはむしろ、より想像的で魔術的であるように思われる。絶対的アンフォルメルの非現実性は、何ももたらしはしない。それは無償の戯れなのだ。いかなる芸術の形式も、それに現実の一部分が混ざり合うことがないのなら、感動を与えることはできない。” 何か、作品から離れて言葉を弄んでしまっているようです。紙に塗料を厚塗りして、その地塗りの中央に盛り上がった分厚い物質感を強調するような面に濃い青の絵具で薄く彩色され、その彩色面を引っ掻いたのだろうか地の白いがむき出した線でグラスの形が引かれている。すると、物質感とか存在感は強調されているのに、描かれた対象であるコップは軽やかで希薄な印象になっています。それは、上述の画家の言葉にあるような現実にあるということを何とかして画面に定着させようとしたものと、私には見ることができます。しかし、存在しているのはグラスであり、グラスが存在していることです。これは、まさにサルトルが感心した眼の前のグラスがあることを説明することに他なりません。かといって、グラスを正確に写しても、それはグラスの外形であり画家が見たもので、それでは画家のグラスとして単に画面に写されたものでしかありません。そこで、在るのはグラスであるという順番でフォートリエは描こうとした、と私には思えます。それが、この作品に現われたような厚塗りの物質感とグラスの形態を映す部分にして物質感を強調する。物質感だけにしてしまうと抽象的な存在論に陥ってしまうから、グラスであることを軽やかに描き込んだ。この微妙なバランス感覚というのでしょうか。 結果として、グラスであることはまるで浮遊しているような軽快さと透明感をもたらしているように思います。そしても彩色された黒に近い青が透明に見えるということです。結果として、とても美しい絵になっています。 それは、晩年の作品に至って、これまで見てきた作品と明白な違いが生まれていて、それが目立っていたように見えたからです。その違いとは3点ありました。それは、ひとつは、作品のサイズ大きくなったこと、ふたつめは、作品画面上で色彩の鮮やかさが目立つようになったこと、そして三つ目は、それまで具体的な物を特定して描いていたことがなくなったことです。おそらく、ひとつめとふたつめはみっつめのことから派生したことであるように思えます。「アンフォルメル」とか言われて、一見では具象画とは思えない作品になっていましたが、フォートリエの作品は対象の外形を写実するのではなくて、対象物の存在を画面に表わそうとしていた、というのが、私のフォートリエの作品に対して持っていたイメージでした。だから、一見抽象画とに思われるとしても、それは作者の理念とか内心とか幻想とか、あるいは絵画の表現要素を抽出拡大したような抽象画とは、ひとあじ違うものという捉え方をしていました。

「黒の青」(右上図)という作品を見てみましょう。薄く彩色された紙の地に白を主体とした絵の具が分厚く塗り重ねられ、その盛り上がった表面に、黒や青その他の色で薄く彩色され、その上に線あるいは溝のような傷がつけられ、その部分は表面の下の白い絵具が現われている。作品タイトルも何を描いたのか示されていません。これは、例えば、今までの技法で即興的に作品を制作しているうちに、画家が美を発見したというような技法のひとり歩き、あるいは即興性による結果として作品ができたというものなのでしょ 「存在」ということは、西洋がこの世に文化として現われて2000年以上ずっと探究されてきたものの、いまだに解明されていないなぞであり、20世紀の有名な哲学者も、存在の神秘に対してその奇跡に驚くことしかできない、ということを言っているのですから。 |

具体的な作品については、この後で個々に見ていきたいと思いますが、まずは私の大雑把な、「こう見た」というのを述べておきたいと思います。上で展覧会チラシを掲示していると思いますが、ここにある画像は『人質の頭部』という作品で、チラシの解説でも触れられていた《人質》シリーズの代表的な作品ということです。作品のタイトルが人質の頭ということですが、とても一見で人間の頭部には見えません。キャンパスに絵の具を厚い層のように塗り固めた卵型の形状で、白や暗いグレーを基調とした色の抽象画といってもおかしくありません。とはいっても、今まで私が見てきた抽象画の作品とは異質な感じがします。それは、誤解を恐れずに端的に言えば感覚的な美しさが感じられないのです。どういうことかというと、抽象絵画の代表的な画家たちの作品は、絵画の様々な要素、例えば色彩とか形態とか画面の構成とかいったものの中から、特に重要と思われる要素を抽出され、それらを中心に作品を創り直してきたというイメージがあります。例えば、カンディンスキーは風景を塗り絵のように色彩の配置に置き換えることを進めて行くうちに、その色彩で構成されるコンポジションを制作し始めました。そこには、目で表面的に見ることの出来ないものを見ようとして、感覚的な要素に操作を加えることで、それを作品にしようとしたという面もあるかもしれません。そこに感覚の奥底を突き詰めようとした面もあって、カンディンスキーの作品は色彩が乱舞するような感覚的な美の喜びに満ち満ちたところがあります。これに対して、フォートリエの作品には、そういう色彩の喜びは感じられません。では、フォートリエは絵画の要素のどんなものを抽出しようとしたのか。そう考えると、色彩、形態、画面構成といった私のこれまで見てきた抽象画でピックアップされた要素には、あまり注意を払っていないような感じがします。そこで、フォートリエがピックアップしようとしたのは「存在」ということではないのだろうか、と思いました。誤解を恐れずに言えば、フォートリエは「美」という本質の前に、そこにあるという「存在」を追求しようとしたのではないか。そう私には見えました。それは、初期の静物画の中にセザンヌを彷彿とさせるものがあったからかもしれませんが、例えば、今見ている『人質の頭部』でも、厚く層のように塗り固めた絵の具は物体としての重量感とか、それがあってどっしりと存在しているという要素を抽出してきたのではないか、と私には思えました。それは、絵画は美を表現するという本質(があったとして)は、絵画そのものが、まず存在していなければ本質を追求するどころではない。そこで、ここに、まず絵画というもの、画面をしっかりと存在させよう。そういう姿勢が感じられました。それは、描く対象に対しても、多少文学的な想像力の飛躍を働かせますが、「人質」という極限状態は、人間性を剥奪されるに近いところで、生存するか否かに追い込まれた状態だったと思います。そこでの人質はまず生存(存在)しなければ、と全力を傾けた。そこに本質とかきれいごとを言う前の存在が剥き出しになった(ちょうど、この作品が制作された当時、流行した実存主義的な言い方です。例えば、ジャン・ポール・サルトルの『嘔吐』という小説には、そういう表現が沢山出てきます。)、そういうところで、フォートリエは描いていた、あるいは描こうとしたのではないか。私には、そう思います。だからこそ、何か見るものに迫ってくるようなところがあります。これは、別のところで触れることができるかどうか分かりませんが、香月泰男の作品(右図)に通じるところがあるように思えるところがあります。

具体的な作品については、この後で個々に見ていきたいと思いますが、まずは私の大雑把な、「こう見た」というのを述べておきたいと思います。上で展覧会チラシを掲示していると思いますが、ここにある画像は『人質の頭部』という作品で、チラシの解説でも触れられていた《人質》シリーズの代表的な作品ということです。作品のタイトルが人質の頭ということですが、とても一見で人間の頭部には見えません。キャンパスに絵の具を厚い層のように塗り固めた卵型の形状で、白や暗いグレーを基調とした色の抽象画といってもおかしくありません。とはいっても、今まで私が見てきた抽象画の作品とは異質な感じがします。それは、誤解を恐れずに端的に言えば感覚的な美しさが感じられないのです。どういうことかというと、抽象絵画の代表的な画家たちの作品は、絵画の様々な要素、例えば色彩とか形態とか画面の構成とかいったものの中から、特に重要と思われる要素を抽出され、それらを中心に作品を創り直してきたというイメージがあります。例えば、カンディンスキーは風景を塗り絵のように色彩の配置に置き換えることを進めて行くうちに、その色彩で構成されるコンポジションを制作し始めました。そこには、目で表面的に見ることの出来ないものを見ようとして、感覚的な要素に操作を加えることで、それを作品にしようとしたという面もあるかもしれません。そこに感覚の奥底を突き詰めようとした面もあって、カンディンスキーの作品は色彩が乱舞するような感覚的な美の喜びに満ち満ちたところがあります。これに対して、フォートリエの作品には、そういう色彩の喜びは感じられません。では、フォートリエは絵画の要素のどんなものを抽出しようとしたのか。そう考えると、色彩、形態、画面構成といった私のこれまで見てきた抽象画でピックアップされた要素には、あまり注意を払っていないような感じがします。そこで、フォートリエがピックアップしようとしたのは「存在」ということではないのだろうか、と思いました。誤解を恐れずに言えば、フォートリエは「美」という本質の前に、そこにあるという「存在」を追求しようとしたのではないか。そう私には見えました。それは、初期の静物画の中にセザンヌを彷彿とさせるものがあったからかもしれませんが、例えば、今見ている『人質の頭部』でも、厚く層のように塗り固めた絵の具は物体としての重量感とか、それがあってどっしりと存在しているという要素を抽出してきたのではないか、と私には思えました。それは、絵画は美を表現するという本質(があったとして)は、絵画そのものが、まず存在していなければ本質を追求するどころではない。そこで、ここに、まず絵画というもの、画面をしっかりと存在させよう。そういう姿勢が感じられました。それは、描く対象に対しても、多少文学的な想像力の飛躍を働かせますが、「人質」という極限状態は、人間性を剥奪されるに近いところで、生存するか否かに追い込まれた状態だったと思います。そこでの人質はまず生存(存在)しなければ、と全力を傾けた。そこに本質とかきれいごとを言う前の存在が剥き出しになった(ちょうど、この作品が制作された当時、流行した実存主義的な言い方です。例えば、ジャン・ポール・サルトルの『嘔吐』という小説には、そういう表現が沢山出てきます。)、そういうところで、フォートリエは描いていた、あるいは描こうとしたのではないか。私には、そう思います。だからこそ、何か見るものに迫ってくるようなところがあります。これは、別のところで触れることができるかどうか分かりませんが、香月泰男の作品(右図)に通じるところがあるように思えるところがあります。

やりとした平面であったり、ジャコメッティのひょろ長い人体彫刻だったりということになったのではないか、ということを、私は、これらを見て感じたのでした。かなり、説明が抽象的で、個人的な感じ方によるものだったので、これを読む人に舌足らずになってしまわないために、敢えて煩雑になるのを覚悟して長い引用で一つの議論を理解してもらって、それへの反論の形で説明をさせていただきました。

やりとした平面であったり、ジャコメッティのひょろ長い人体彫刻だったりということになったのではないか、ということを、私は、これらを見て感じたのでした。かなり、説明が抽象的で、個人的な感じ方によるものだったので、これを読む人に舌足らずになってしまわないために、敢えて煩雑になるのを覚悟して長い引用で一つの議論を理解してもらって、それへの反論の形で説明をさせていただきました。