|

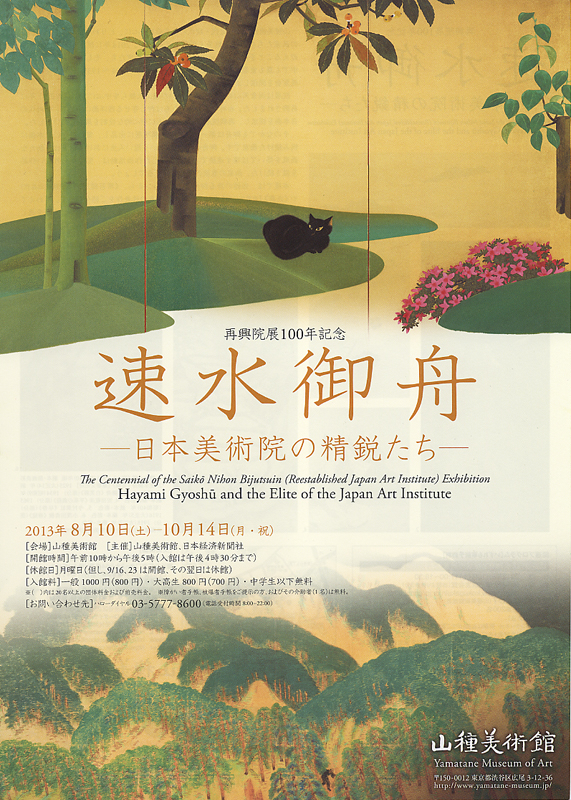

私がよく出かける美術展は、油絵を手掛ける内外の画家の展覧会が主です。いわゆる日本画のジャンルに属する画家の美術展に出かけることがあっても、松井冬子のような現代画家だったり、船田玉樹のような変わった画家のような人でした。そういう人たちの作品は留保はありつつも見ることはできました。しかし、先日、谷文晁の展覧会を見に行ったところ、全く何が何だか、何がよいのか、果たしてこんなのが絵画と言えるのか、というように全く糸口すら掴めず、難解極まりない、作品を前にして呆然として来ました。伝統的な日本画というのは、どうも難解だ、とにいうことを実感してきました。それなら、自分にとっては埒外の世界だとして、敬して遠ざけておけば良いわけです。そういうのもありだとは思いました。しかし、今、自分自身の境遇が行き詰った状態に陥って、精神的にも落ち込んでいることを自覚しています。そんなこともあって、当時は、知り合いが夕食に誘ってくれたわけです。そんな状態で、意味不明な日本画に敢えて対峙してみよう、ちょっとばかり挑戦してみようと思いました。ここで、何かのきっかけでも掴むことができれば、絵画鑑賞だけに限らず、世界がひろがり、現時点での袋小路を抜け出すことがあるのではないか、と藁をもつかむ思い、少しばかりの願望を抱いたというと大袈裟になるかもしれません。 一方、私の山種美術館に対する印象は、決していいものとは言えません。今回の展覧会についても所蔵している作品を使いまわしていて、速水御舟という画家を見てもらおうというよりも、自館の速水御舟のコレクションを見せびらかしている印象を否めません。日本美術院の精鋭たちというサブテーマを設けて、日本画の有名画家の作品を展示していますが、展示されている速水作品との関係が見えてこないで、説明もされていません。うがった見方をすれば、所蔵している速水作品だけでは展覧会が保たないので、埋め草で自慢できるコレクションを並べた、と取れなくもない。というのも、展覧会のコンセプトの説明がお座なりで、チラシも読むに値しないし、掲示されている挨拶も紋切型で、カタログも作られていない、そういう印象です。常設展ならそれはそれでいいです。それなら、他の美術館が企画展で徴っている入場料と同じ程度の入場料を求めるのは、とうかとも思います。この辺のことは、私の個人的な感想なので、事実は違うのかもしれません。 この展覧会の展示はリストによれば63点で、そのうち速水御舟の作品は32点で半分。後は横山大観とか下村観山とか菱田春草とか美術の教科書に名前が載っている有名画家たちの作品が展示されていました。残念ながら、それぞれの作品の見分けがつきませんでした。とにかく、メインである速水御舟だけでも、とにかく勉強しようと、他の画家のことは無視していきたいと思います。 第1章

再興日本美術院の誕生 横山大観、下村観山、菱田春草 第2章

速水御舟と再興院展の精鋭たち 速水御舟を中心に今村紫紅、小茂田青樹、前田青邨、小倉遊亀など 第3章

山種美術館と院展の画家たち 上記の画家たち というわけで、第2章の展示を見た感想を綴ります。

それで写実と細密描写ということから作品を見ていこうと思います。写実的な絵画ならば、先日、アントニオ・ロペスの展覧会を見ましたが、それと比較してみると、同じ写実と言っても、二人の写実は内実が全く異なることが分かります。 『柿』(右図)という1923年を見てみましょう。柿の枝を細かく精緻に描写している一方で、柿の実はたらしこみの技法で描いた作品と解説されていました。この作品とロペスの作品(左下図)を試しに比べて見ることにしましょう。まず、『柿』の枝の重なりの前後が分かりにくいことがあげられます。枝の1本を追いかければ分かりますが、パッと見て奥行を立体的に見ていないため、枝を立体として捉えていない。そして、葉や柿の実とのつながりがちぐはぐです。それぞれのパーツの表面は描かれているようですが、全体としての関係やバランスに写生したとは思えない。パーツをみれば、葉が不自然で歪んでいるように見えます。日本画の知識がない私の目は、先入観がありますが、それでも、この作品を見ていると、そもそもデッサンそのものができていない、という印象を抱きます。悪いけれど、デッサン力という点で見れば、速水はロペスと比べるほどでもないのは明白です。ハッキリ言って下手です。これで精緻な写実といったら、日本画の写実というのはこんなものなのか、と呆れてしまいます。

そして、『柿』を見ていると、立体的に見る視点がない、ということや柿の存在感とか実体としての重みのようなものは、目的としていない、日本画の特徴である平面的なものになっているのが分かります。そこには、ロペスにあるような、ものの存在をじっと見つめることで、世界を視る視点を獲得していこう姿勢は感じられません。だから、日本画の天才画家であり、メジャーネームである速水には悪いのですが、『柿』を見ても、驚かされることはないし、そこから感動がうまれるという経験を、私は体験できませんでした。色々な理屈をこねずに正直な感想として、『柿』の葉や実は、葉や実に見えない代物です。これは、そういうお約束で、そう見るものだといわれて、そのように見てはじめて、そう見えるものです。これは、習作期のもので技量が伴わない?ということを差し引いても、そう見えてしまうのです。 何か、若書きの作品をあげつらって因縁をつけているように見えるかもしれません。しかし、速水の展示されている作品を見渡しても、ことさらに写実と言えるほどのものがあるのか、というのが日本画に不案内な者の正直な感想なのです。逆説的な言い方をすれば、これが写実とことさらに言わなければならない日本画というのはスケッチなどという概念がない世界なのかと思ってしまうのです。かりにも、美術館という西欧の文化をペースにした文化施設で、そこでは西欧の絵画という概念に基づいているからこそコンセプトに基づいて展示ということをしているわけです。そこで、日本画というジャンルに籠るにしても、美術館で学芸員という絵画という西欧文化のもとでやっているわけですから絵画の一つのジャンルとして位置付けられるはずです。そこでは当然、絵画の概念が通用していなければならない。そうでなければ、美術館という文化施設ではなくて、個人が骨董を愛でるとか、美術館とは異質な文化装置を使うのがまっとうなところではないかと思います。しかし、それでは日本画は生き残れなかった、ということなのではなかったのか。それなら、現在のグローバリゼーションと同じではないですか。そこで速水が天才的な画家であるなら、グローバルに打って出るべく、限定された日本画という枠ではなくて、絵画というグローバルスタンダートに上で、速水の価値を積極的にアピールしていくのが、美術館なり、学芸員の本来の使命ではないか。そのとき、速水の作品をグローバルスタンダードで写実とは言えないのではないかと思います。そのときに、速水のグローバルな売りを提示してみせるのが、このような美術展の意義ではないか、と思いました。だから、ここで文句を言っているのは、画家の速水に対してではなくて、私には怠慢にしか思えない、美術館や学芸員に対してです。かなり生意気なことを無責任に言っています。

■写実に基づく細密描写─私見

速水御舟の作品の中で、写実的な描写が物議をかもしたという「京の舞妓」という作品があります。この作品は、今回の展示作品ではありませんが、速水のことを調べていると、横山大観に“悪しき写実”と酷評されたという、この作品にたどり着きました。私は、速水と同時代の人間ではなく、日本画には不案内の人間なので、最初に述べたとおり“後出しじゃんけん”と言われてもしょうがないのですが、この「京の舞妓」という作品を、どう見ても写実的に見えないのです。絵がれている舞妓さんが人間の体形をしているとは思えないし、背景の、彼女が腰かけている窓の張り出しは平面的で奥行がなく、とても腰かけられるものではない。そして、描かれている舞妓に生命感がなく人形のようにしか見えないのです。これは、私に日本画を見る文法が備わっていないためかもしれません。それを差し引いても、写実と、どうしても言えないのです。門外漢ながら日本画の歴史を遡ってみると、丸山応挙とか伊藤若冲のような人々は決まったパターンを踏襲することに飽き足らず、実際の花鳥風月の現物を見て、それを手本に描いて、今までにないあたらしいパターンを創り出して日本画に加え、写実と言われたといいます。速水の写実には、それと同じところがあるのではないかと思います。つまりは、既存の日本画に行き詰まりを感じていた速水が、新たな可能性を開こうと従来のパターンの踏襲から新たなパターンを求めて、先人に倣って事物に立ち返ろうとしたのではないか、ということです。 しかし、先人と速水とでは大きな違いがあると思います。それは、速水の感じた日本画の行き詰まりとは、日本画自体に胚胎する内発的な理由だけではなく、文明開化により西洋から流入した洋画によるプレッシャー、つまり外圧も大きな理由であったのではないかということです。洋画の描かれた人物や事物は立体的で質量を備えた存在に見えたのではないか、ということです。極端なことを言えば、以前とは画というものの概念が変わってしまった。それを速水は感じさせられたのではないか、と思われるのです。そこで、速水は二重の意味で写実ということを追求したのではないかと思うのです。そのうち後者、つまりはリアルな洋画に対抗するために、リアルさを追求しようとしたときに、現在なら石膏デッサンなどのような体系だてて技法やそういう視点を学ぶということがありますが、当時の速水には、それがなかった。例えば、立体感を表現するために一方向から事物に光を当てて、その影を、つまり陰影を克明に写すことで凹凸を表現するとか、いわゆる投射による遠近法を用いる際には、ひとつの固定した視点を持つことが必要となります。速水はこの視点というのを持てなかった、というのが彼の作品を見ていて感じたことです。視点と簡単に言いますが、これはヨーロッパでも神中心の中世からルネサンスを経て近代社会で神を離れ個人が自立したことに伴ってはじめて獲得できたものです。同じように、文学の世界でも江戸時代の戯作から近代的な小説を書くために文学者たちは視点とその視点からの写実ということを大きな課題としていました。二葉亭四迷の「浮雲」という文学史上、日本で初めての小説ということになっていますが、今読む人がいるのか疑わしい作品。これを読んでいくと、章が変わるごとに小説家の書き方が大きく変化します。これは西洋の小説なら当たり前の客観的な視点で筋を書いていくということを、当時の二葉亭が、そういう超越的な視点を獲得することができず様々な方法で、それに近づく書き方を試行錯誤しているのが文体の大きな変化となって露われているのです。その後、二葉亭に続いて苦闘が続きますが、私小説という小説家が自分の私生活を自分で語るということをすれば、超越的な視点を持つことなく語ることができる、というチョンボのような日本独特の形式を生み出すに至ります。その端緒が、田山花袋の「蒲団」という作品で、小説家が若い女性の弟子に恋着するという当時で言えば醜聞に属する内容のものから、島崎藤村の「新生」 話は変わりますが、そういう勘違いのような醜聞のような私小説と、速水の「京の舞妓」の敢えてくたびれたような舞妓の姿を描いて見せたのは、相通じるような感じがします。確固とした視点を確立できないでいれば、洋画というような写実は与えることができる。これは、当時の“悪しき写生”という評価と同じような考え方かもしれません。 そして、もうひとつ、速水は視点を持ちえなかったことをカバーするために、写実であろうとして努めたのが、細部の追求ということではないかと思います。それは、あくまで写生らしさを印象付けるためですから、アントニオ・ロペスのような全体的な細密画ではなくて、見る人が細かさに感心するようなところで細密さが強調できていれば、写実的な感じがしてきます。そのため、恣意的な部分が細密な作品となっているのではないか、と言えます。例えば、「京の舞妓」では畳の目ひとつひとつ、着物の生地の糸一本一本までも描いていますし、舞妓の顔には無数の細い線を重ねています。 以上が、前回の生意気なコメントをしてしまった以上、フォローしなければならないという必要性を感じて、勉強した結果です。しかし、ここまで読んだ人は、これが果たしてフォローなのかと思われるでしょう。 これを、現代的意味で見直してみると、多少言葉遊びのきらいがないとはいえませんが、たとえば、ポストモダン的状況ということを考えてみましょう。ポストモダン的状況というのは、端的にいえば、正義とか理想とか客観的真実とかいったような大きな物語を、だれもが信じられなくなって、個人がそれぞれの身の回りの小さな物語しか信じられなくなっている、という状況のことです。そこでは、かつて信じられた近代的な自我の確立ということも、絶対的な価値観が崩壊してしまった後では、個々人が自分なりに自分の周囲にむけて試行錯誤をしていかざるを得ない、という状態にあると言えます。そのような客観的な視点とか、近代的な主体というものが、じつはフィクションでしかなかったというてき、もともと主体が確立していなかった速水の作品は、そういう状況に沿うものとなっているのではないか、といえることです。例えば、「京の舞妓」では、確立して視点がないために、画面の階層化がなされていません。具体的に言うと、作品の主役である舞妓の顔の精緻な描き方と、畳の目や衣装の生地の精緻な描き方が同じような重点をかけられているのです。つまりは、舞妓の顔と畳の目と衣装の生地は同列に置かれているということです。ここでは、人間中心とかそういうことはない。このように同列で、並列的に描かれ、人間中心とかいうような大きな秩序で画面が統括されていない、いわばスーパーフラットな世界となっているということです。そこでは、限りなく分散化し、まるでコンピュータのデータのような交換可能な世界になっているということです。 年月を超えて速水の作品を私が見るとしたら、おそらくそのような視点で見ることで、面白さを感じることができるのではないか。そこでは、最初にあげた速水のもうひとつの特徴として装飾的という点を改めて捉えることができるのではないか、と思うのです。  これまで、速水御舟の作品の特徴として言われている写実に基づく細密描写、とりわけ写実ということについて見てきました。写実をリアリズムと捉え、速水の写実的と言われている作品を見ていくと、とうていリアルには見えないということから、単に、日本画のバターンが行き詰った時に意識的な画家が事物そのものへ立ち返り新しいパターンを見出し、それが日本画の領域を拡大してきたことと、速水は同じようなあり方をしようとした、と考えられる。ただし、速水の場合に特徴的なこととして西洋絵画の流入により、西洋絵画のいわゆるリアリズムも流入してきてしまったこと、このリアリズムは対象を確立した視点で把握するという近代的な自我を前提としたものだったということ。しかし、速水の作品を見れば、視点を固定して、統一的なパースペクティブのもとに画面を構成するというできておらず、それはとりもなおさず、近代的な主体意識というのを持てない、あるいはそれに見合った日本画の表現が確立できていないため、そもそも、リアリズムそのものを追求する土台を、速水を持ちえなかったと考えられる。そこで、同じような状況に追い込まれた日本の文学者たちが私小説という独特の手法に逃げ込んだのと、同じように、殊更に従来の画家が取り上げなかった事物の面を描いてみたり、細部を肥大させて執拗に細かく描いて見せた入りといった、奇を衒ったなかで、新しい可能性を探ろうとした、というように見える、というところまで述べました。そこまでは、何も速水だけに限ったことではなくて、速水と同時代の、危機意識を持っていた日本画の画家たちも同じようだったのではないか、と思います。そこで、そんな中で、速水が他の画家とは異なり、速水である所以の、つまりは、彼だけができたことを見ていくことによって、彼の特徴を見つけることができるのではないか。それが今回述べていく内容です。 これまで、速水御舟の作品の特徴として言われている写実に基づく細密描写、とりわけ写実ということについて見てきました。写実をリアリズムと捉え、速水の写実的と言われている作品を見ていくと、とうていリアルには見えないということから、単に、日本画のバターンが行き詰った時に意識的な画家が事物そのものへ立ち返り新しいパターンを見出し、それが日本画の領域を拡大してきたことと、速水は同じようなあり方をしようとした、と考えられる。ただし、速水の場合に特徴的なこととして西洋絵画の流入により、西洋絵画のいわゆるリアリズムも流入してきてしまったこと、このリアリズムは対象を確立した視点で把握するという近代的な自我を前提としたものだったということ。しかし、速水の作品を見れば、視点を固定して、統一的なパースペクティブのもとに画面を構成するというできておらず、それはとりもなおさず、近代的な主体意識というのを持てない、あるいはそれに見合った日本画の表現が確立できていないため、そもそも、リアリズムそのものを追求する土台を、速水を持ちえなかったと考えられる。そこで、同じような状況に追い込まれた日本の文学者たちが私小説という独特の手法に逃げ込んだのと、同じように、殊更に従来の画家が取り上げなかった事物の面を描いてみたり、細部を肥大させて執拗に細かく描いて見せた入りといった、奇を衒ったなかで、新しい可能性を探ろうとした、というように見える、というところまで述べました。そこまでは、何も速水だけに限ったことではなくて、速水と同時代の、危機意識を持っていた日本画の画家たちも同じようだったのではないか、と思います。そこで、そんな中で、速水が他の画家とは異なり、速水である所以の、つまりは、彼だけができたことを見ていくことによって、彼の特徴を見つけることができるのではないか。それが今回述べていく内容です。今回の展示のメダマとして展示されていた『炎舞』(右図)という作品を取り上げてみましょう。この作品の展示は、別室の小さな薄暗い展示室でライトアップした照明で浮き上がってくるように見えるように展示され、作品の幻想的な効果を盛り上げていました。

速水は、『炎舞』では、夜の深い闇を背景にして、写実なら炎の明かりに浮かび上がる背後の風景をすべてシャットアウトして、炎と蛾のみを描いています。しかも、炎の燃えている材料である薪も見えず、炎だけが描かれています。その炎も、古い仏画や絵巻に出てくる火焔表現を思わせるように様式化されています。一方、群れ集まる蛾を見てみると、それぞれの蛾を見てみると、まるで標本のように翅を広げて正面から見るようなポーズですべての蛾が描かれています。翅を震わせたり、はばたく格好のものはなく、横向きの蛾や裏側を向いた蛾もいません。つまりは、蛾の群がり飛ぶ実況的な現実感は、ここでは放棄されている、ということができます。一般的な解説では、この作品は、写実を自家薬籠中の物とした御舟が写実を突き抜けて幻想的で象徴的な世界に入ったと言われているようです。実は、前回までに見た、速水の中途半端で平面的な、言うなればエセ写実のままなのです。それが、このような題材を得て、効果を上げたということではないか、と私には思えます。 ここで、もう一度ルネ・マグリットに戻りましょう。マグリットが参加していたシュルレアリスムの芸術運動は、夢とか人間の無意識とかを基に、その象徴的で幻想的な世界を表現しようとすることをひとつの要素として持っていました。だから、だまし絵のようなマグリットの作品は夢の世界でもあるのです。夢を見るのは現実がひとつのペースにはなっていますが、けして現実そのものではないのです。だからこそ、マグリットの絵画で描かれる人物や風景は そのような傾向は、『春の宵』(右上図)という作品では、さらに顕著です。画面右上の幽かに見える新月の夜の闇の中でハラハラと花弁を散らす桜の姿は、現実の風景を見て描いたというより、頭の中で、そのようなストーリーを言葉で組み立てて、風景を想像したものと考えられます。まさに夢の光景ではないでしょうか。そこに写生した、いかにも“らしい”パーツを配置して、墨による薄闇の中で、桜の白い花が咲き、花びらが散って空中に舞う風景を作り出しています。夢の中ですから、暗闇でひとつひとつの花びらが見えるわけがないということもなく、桜以外のものはすべて省略し、桜の木の枝ぶりなどもかなり無理がある強引な描き方で、斜めに傾いでいる幹は、どうしたらこれで立っていられるのか不思議です。そんなことは、夢の世界では関係ないでしょう。そこには、新月と暗い画面で動きがないために森閑とした静けさや、夜目に無数の花びらが一枚一枚描きこまれていることから桜のむせ返るような香りが想像できるような気分にさせられます。日本画の様式性を生んだわざとらしさ(フィクショナルなところ)が、近代主義の客観性と超現実的な夢を介して、折り合うことのできた一つの成果ではないかと思います。

■夢としてのリアル  速水御舟という画家は、日本画の様々な技法を試み習熟していたテクニシャンだったと思いますが、あくまでも画家が何かを描くということに終始固執し続けた画家だったと思います。例えば、色とか線とかいった絵画の要素が独り歩きしはじめ、何かを描くということより、描かれたものが優先されるようなことには至らなかった。例えば、色がどんどん前に出てきて、何かを描くということから、色によって画面が構成されるとかいう方向に進むことはありませんでした。 速水御舟という画家は、日本画の様々な技法を試み習熟していたテクニシャンだったと思いますが、あくまでも画家が何かを描くということに終始固執し続けた画家だったと思います。例えば、色とか線とかいった絵画の要素が独り歩きしはじめ、何かを描くということより、描かれたものが優先されるようなことには至らなかった。例えば、色がどんどん前に出てきて、何かを描くということから、色によって画面が構成されるとかいう方向に進むことはありませんでした。私が、今回の展示された速水の作品を一通り見た印象は、19世紀から20世紀にかけて、日本が西洋化、近代化を進めていく中にあって、対象を客観的に捉えようとして、対象を捉えるべき主体の確立、近代的自我の確立の必要性を認識しながら、そういうものがもともとない日本画の世界で、しかも自らも視点を無からつくっていかねばならない苦闘を続けた画家というイメージを強く持ちました。(同時に展示されていた他の画家、例えば、横山大観は、燕山の巻という巻物のような横に長大なパノラマのような風景スケッチをしていますが、能天気に描いた風景を横にダラダラとつなげていますが、その風景をどのように捉えて、描かれる空間をどのような構成させるかということが全く考えられていない、近代的な反省ということなど思ってもいないようなのです。いくら個々の描写が巧みでも、そういう作品は退屈でしかありません。)私の見る速水は、そのプロセスの中で、夢という主観的な視点を獲得し、別の穏便な言い方で言えば心象風景といったもので、対象をいったん主観の中に取り込み、自分の想うがままの世界に換骨奪胎したものを描いていくという、いわば正面切ってではなく、搦め手から私という視点を獲得していった。そのことによって、世界を描くということから、世界の一部を恣意的に切り取ったミクロの世界に対象をどんどん狭めていく結果にはなったものの、その閉じた世界の中で、精緻で密度の高い作品を生み出すに至ったという捉え方です。悪く言えば、マスターベーションと紙一重の世界です。しかし、一時的なものであったかもしれせんが、技巧の追求、リアリズムの追求に日本画の伝統的な趣味をバランスさせた、絶妙な均衡が一部の作品では達成されていたのではないかと思います。リアルで高密度でありながら、日本間の床の間に漫然とかけていても違和感のない作品が、とくに晩年の花鳥画であると思います。

『墨牡丹』(右図)と言う作品では、墨の濃淡や滲みによって牡丹の花びら一枚一枚がまるで独立してみたいに、まるで花びら一枚一枚を見ろとでも言いたげに描きこまれているが、全体として、かろうじて花の体をなしているようで茎や葉まで一体としての実体があまり感じられず、その浮ついた感じが、非現実感をそそり、墨絵のような花と緑の絵の具で彩色された茎や葉とのちぐはぐさが、なんとなく納得できてしまう。 これらの作品は、現実の草花を写したのではなくて、速水の主観に落とし込んで、彼自身の閉じた夢の極主観的な世界の中で再構成されたものと言えます。速水自身は、前回触れたマグリットのような言葉あそびのような世界の広がりと言う方向ではなく、縮み志向というのか細かく精緻にこだわっていくような志向があったのではないかと思います。それは、日本間の狭い空間で個人や親しい数人の間の親密な空間を演出するのに似つかわしいサイズだったのではないかと思います。その意味で速水の夢のスケールは、マーケットニーズのスケールに沿うものだったことから、人々に受け入れられることが可能となったと言えると思います。そういう点では、近代的と言う点では中途半端な速水の作品は、まさに当時のマーケットの消費する側も近代的な自我を持ちえなかったことから、その意味で人々の共感を得ることのできる要素となったのではないかと思います。その意味で、速水という人は過渡期に苦闘し、その過渡期にいるままで終わってしまった画家ではないかと思います。 |