�Q�O�P�W�N�S���Q�O���i���j���������ߑ���p��

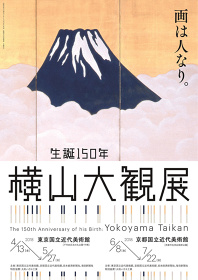

�ŁA���Ŏ�Î҂������́A�ǂ��Ɍf���Ă��邩������ꂸ�ɂ������A�W����`���V���������Ȃ������̂ŁA��Ńz�[���y�[�W�����܂����B�ȉ��Ɉ��p���܂��B�g���R��ρi�P�W�U�W�`�P�X�T�W�j�̐��a�P�T�O�N�A�v��U�O�N���L�O���A�W������J�Â��܂��B�������p�w�Z�Ɋw��ς́A�t�̉��q�V�S�ƂƂ��ɓ��Z������A���{���p�@��ݗ��B�V���Ȏ���ɂ�����V���ȊG��̑n�o��ڎw���܂����B���m���炳�܂��܂Ȃ��̂������鎞��̒��A���{�̊G��̓`���I�ȋZ�@���p�����A���ɉ��ς����݁A�܂����ɂ��Ă��]���̒�^�����邪��ƒE���Ă݂��܂����B�₪�Ă���������@�͂���ɍL����������A���݂ȉ敗�Ɛ[�����_�������Ȃ������X�̑��ݏo���܂����B�{�W�ł́A�S�O���[�g�����œ��{�꒷���抪�s���X���]�t�i�d�v�������j��s����t�s�g�t�t���͂��߂Ƃ����\��ɁA���X�̐V�o��i��K��Ȃǂ̎��������킹�ēW�����A����̉ߒ�����ނ̌|�p�̖{�������߂ĒT��܂��B���o�i����X�O�_��W�ς�����ړW�ł��B�h�܂��A���������Ă��Ȃ��ɓ������悤�Ȍ`���I�Ȃ��́A���R�̍�i�ɂ́A���̂悤�ȋV��I�Ȃ��̂�������Ԃӂ��킵����������܂���B�ꉞ�O�̂��߂ɒf���Ă����܂����A�����W����ł͍�Ƃ̌ď̂ɂ��Ă̓��X�g��l�[���i�����j�ŌĂ�ł���̂ŁA�Ⴆ�A�x���X�P�X�Ƃ����h���Ƃ�������ɂł��B������A���̐l�̏ꍇ����ςƂ����t�@�[�X�g��l�[���łȂ��ĉ��R�Ƃ������X�g��l�[���ŌĂ�ł��܂��B���{�l��Ƃ͉덆�ƌĂԂƂȏꍇ�������ʓ|�Ȃ����Ȃ̂ł����B���ƁA���R�ɂ͋V��I�Ȃ̂������킵���Ƃ������̂́A�ǂ��Ӗ��ł��A���̐l�̉敗�f���Ă��邩������Ȃ��Ǝv��������ł��B���̕ς̂Ƃ���́A��i�����Ă����Ȃ��疾�炩�ɂ��Ă��������Ǝv���܂��B ��P�́u�����v�̑��

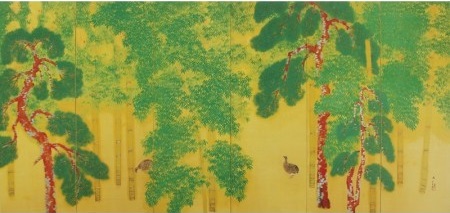

�u��Áv�i�E��}�j�Ƃ�����i�ł��B�L���ȞN�O�̂�������͂��߂đS�̂ɖ������������悤�ȕ��͋C�ł����A��ʏ㕔�̒|�т̒|������Ȃ̂ł��傤���A���тň������悤�ȑ������ŏ����ٗl�Ȋ��������܂��A���ꂪ�ˏo���Ă��āA���̏�̗t�����G�ɓh�肽�������悤�ȁA�|�̗t���ꖇ�ꖇ�`���Ă����̂łȂ���������������̂悤�ɕ`���Ă��܂��B���ꂪ���Ă��Ăւ�Ȋ����A��a����^���܂��B�������A�����̐��ӂ̘@���A�S�̓I�ȃ��������̒��ŁA�n�b�L���Ɨ֊s���ڂ����āA�������h��G���x�^�h�肷��悤�ɕ`����Ă��܂��B�傫���̓_�ł��@�͓ˏo���Ėڂ����Ă��܂����A�����̃o�����X�������ăn�b�L���`����Ă��܂��B�܂�ŁA�A��������\�[�̌��z�I�ȐA�����i��z�킹�܂��B�^�C�g���u��Áv�Ƃ́A�S�������킵���Ȃ���ʂŁA��������ʂ��Ȃ��ʂ��Ă��܂��B�����Č���҂Ɉ�a���������ė^����悤�ɕ`���i�����Ƃ����v���Ȃ��Ƃ��낪���邩��ł��j�B�����̃A�o���M�����h�ȂƂ���A���������Ƃ��낪���R�̍�i�̓����Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�� �u�ē��l��̂����@�����v�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B����܂Ō��Ă�����i�̂悤�ȃ`�}�`�}������i��`������ŁA���i�Ȃ���A���̂悤�ȃX�P�[�����̂��镗�i����������ƕ`���Ă��܂��Ƃ���B���̐l�͋�ʂ��Ƃ��������Ƃ��낪�Ȃ��̂��A�Ǝv���Ă��܂����ߑ��ȂƂ��낪���R�̍앗�ƌ�����̂�������܂���B��ʐ^������ɏ��������̔��ł���p���ׂ����n�b�L���Ƃ����֊s�ŕ`�����܂�Ă��܂��B���ꂪ�������̂ł����A���������悤�ɖڗ����܂��B���ꂪ�A�N�O�̂ő�G�c�ɕ`���ꂽ�X�т̂��܂ƑΏƓI�ɂȂ��Ă��܂��B���ꂪ�A���i�̑傫�����������Ă�悤�ɃX�P�[���������o���Ă��܂��B���̍�i�����Ă���ƁA�N�O�̂Ƃ����̂��A�Z�@�Ƃ��������A�����̎蔲���Ƃ����̂��A���J�ɍׂ����`�����ނ��Ƃ����Ȃ��āA���ꂪ�p���ăX�P�[������ł��܂����B�������������ł��B�������B���̍�i�̎��_�ł͞N�O�̂��ЂƂ�������āA�Z�@�̂��߂̋Z�@�ɂȂ��Ă��܂ŁA��ʂɃX�P�[���������o���Ă���Ǝv���܂��B

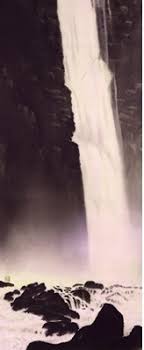

�u�m�C�v�i���}�j�Ƃ�����i�B�z�g�g�M�X��H���A�u�₩�ȏ��Ă̐V�����Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�[�R����Ă���Ǎ��̒��Ƃ��ĕ`���Ă���B�z�g�g�M�X���������`�������䂦�ɁA�܂�ł��̖������R�ɋ����n�邩�̂悤�ɍL����Ԃ��l�����Ă���B�قƂ�Ǔ_�̂悤�ɏ������`���ꂽ���i�z�g�g�M�X�j�͕��i�̈�_�ŁA���̏������Ȃ�Β��Ƃ��������̑��݂�`�����ޕK�v�͂Ȃ��Ȃ�܂��B���̈Ӗ��ŁA���R�̋��ȂƂ�����I�݂ɉ�������헪�I�ȍ\���Ǝv���܂��B�������A��ɕ������Ƃ������Ƃŗ]������邱�Ƃ��ł��ĕ��ʓI�ȉ�ʍ\����������邱�ƂɂȂ�܂��B�Ƃ͌����Ă��A�����̖X�̕`�����������ɂ����ʓI�ŁA�}�ĉ������r���[�ł��B�����������̉��X�Ɠ����悤�ɂ���̂悤�ɕ`����Ă��܂��B�������A���̂�����₪�A���̐X�̉��̋�ɂ�����_�̂������ƘA�����Ă���̂ŁA���̂�����₪��ʂɃ��Y����ł���̂��m���ł��B�����ł́A�N�O�̂̂�����₪�������ʂ��\������Ƃ���܂ŋ@�\������̂ƂȂ��Ă��܂����A�ɂ��ނ炭�͉��R���_���I�ɉ�ʂ��\�z���邱�ƂɈӗ~�I�łȂ��A�����˂��l�߂悤�Ƃ��Ă��Ȃ��悤�ŁA���r���[�ɏo���Ƃ������ɂȂ��Ă���_�ł��B

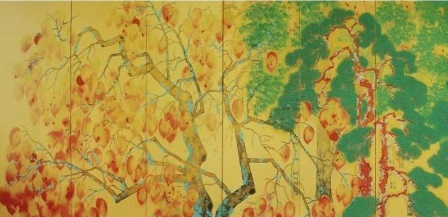

�u�a���v�i�E�}�j�Ƃ�����i�ł��B���n�ŕ`�������ɁA�ӕ��Ŝa���̊j���A�n�̓h��c���Ŝa���̔���\�������Ƃ����܂��B�u�A���v�Ɠ����悤�ȞN�O�ʼn�ʂ������ς��ɂ��Ă��A���グ���ނɂ���ẮA���܂��n�}�b�āA������͌�����i�ɂȂ��Ă��܂��B�|�����̏����ȉ�ʂ̑啔������ɂƂ��Ă��āA����X�ł́A���ꂾ���ł͂��̑���Ȃ����낤���A�_�ł͉ߏ�ȂƂ��낪�����āA�a���������������l�Ƃ����̂́A���̈Ӗ��ł́A���傤�Nj�̑傫���������������āA��ʂɓ��Ă͂܂�i�D�̑�ނƂȂ����Ƃ������Ƃł��傤���B �������u�R�H�v�i�����}�j�Ƃ�����i�ł��B����͐����Ɍ����A�����B���G�ɁA�G�̋���x�^�x�^�h�肽�������悤�Ȉ�ۂ̍�i�ł��B�g���\ ��Q�́u�吳�v�̑�� �u�ĕ��v�i�E���}�j�Ƃ�����i�ł��B���̍�i�͞N�O�̂̂�����₵����ʂ͉e����߂āA����Ƃ͐����̏��̊��̕\�ʂ̎�������ŁA���̗֊s�����ڗ��悤�ɕ`���Ă��܂��B���̗t�̔ɂ��Ă���l�q���������łȂ��āA�֊s����������Ђ��ēh��G����悤�ɂ̂���G�̋�ōʐF���Ă��܂��B�|�����̏����ȉ�ʂ���`�ʂ����o���Ă������ȁA�N�O�̂̍�i�̐��̂Ȃ���ʂƂ͐����̐����ߏ�ɂȂ��āA�l�ߍ����������Ȃ����Ȃ���ʂł��B����́A�܂��A�N�O�̂̂Ƃ��Ƃ͋t�̈Ӗ��ŁA���s������ʂɊ��������Ȃ��A��Ԃ̈ꕔ������Ă����悤�ȏ�ʂł��B��������������o��悤�ȕ`�����ŁA���̖̑傫���������ȉ�ʂŊ�������悤�ł��B�������A����ȏ�ɁA���̍�i�ł́A���̊��̖͗l�̂悤�ɂȂ��Ă���\�ʎ��炪���ꂽ���̂����̏�Ŕ�������悤�ɕ`����Ă���Ƃ������Ƃł��B�p�^�[���̌J��Ԃ��ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃł��B���̗t���ׂ����`������ł���̂������悤�ɌJ��Ԃ��ƌ��邱�Ƃ��ł��܂��B����́A�O�̃R�[�i�[�Ō�����i�Ƃ͂P�W�O�x�����]�������悤�Ɍ����܂��B�������A���R�Ƃ����l�͓��ꐫ�Ƃ������������Ƃ͂��܂肱�����Ȃ��ЂƂȂ̂������� �u���v�i�����}�j�Ƃ����O���̛����ł��B���E�̐l���͖��O�Ȃ̂Ŗ������āA�����̕����̕����ł��B�R�₳��Ă��闎���t���A�����p�^�[�����R�s�[�A���h�y�[�X�g�����悤�ɌJ��Ԃ��ŕ`����Ă���悤�ŁA���̏㕔�̉��ɂ��Ă��A���˂��˂����Ԃ��F�̃p�^�[���������Ă���悤�ł��B�������A�h��̓x�^�h��̂悤�ɃO���f�[�V�������Ȃ��āA�\��G�̂悤�ł��B�����t�͍��ƒ��F�̂Q�p�^�[���ŁA����͗t�̗��\�̐F�����Ȃ̂�������܂��A���̐F�̃p�^�[���́A���E�ɗ����Ă���l���̈ߑ��̂Q�F�Ɠ����ł��B���̂悤�ȍׂ������̂������āA��ʂ��\��������B�܂��A����͛����ŋ�����\�����n�ɕ`���Ă���̂ŁA�w�i��`���K�v���Ȃ��āA��ʂɋ�Ԃ��\��������K�v���Ȃ��̂ŁA���s���Ƃ����ʓI�ɂȂ�Ƃ������܂�l�����ɍςނ��낤����A�p�^�[���̔��������Ղ������̂�������܂���B���̑吳���̍�i�W���ł́A�����������Ă���̂ł����A���ꂪ�v�����Ă���̂ł��傤���A���ʓI�ȉ�ʂɃp�^�[���̔����ō\������悤�ȍ�i���ڗ����Ă��܂��B

�u�`�g�t�v�i�E�}�j�Ƃ�����i�ł��B�E���̗ΐF����Ԃɏ��X�ɐF���ω����Ă����l�q��`�����Ƃ�����Ǝv���܂��B�ΐF���X�ƐV�Ŕɂ��Ă� �����Łu���X���]�v�Ƃ�������Ȑ��n��̊����̍�i���W������Ă��܂����B��낵����Ȃ��ł��傤���B�������L���������W���̃E�B���h�E�� ���̃R�[�i�[�̍Ō���u��U�v�i���}�j�Ƃ�����i�B���ł̎c�钆�ɔ����ւ̉Ԃ��B������H�Ƃ܂�B�Ȃ̂悤�ȉԂт�B�����āA���̊��������ĉA�e�܂Œ��J�ɕ`�����܂ꂽ�t�B���̐l���A�����Ƃ����g�炵���h���{���`����Ƃ������Ƃ�������܂����B���ł���l�Ȃ̂��Ƃ������Ƃł��傤���B�������A���̂悤�ȍ�i�͏��Ȃ��B�]���āA���R�́A���̂悤�ȍ�i��`�����Ƃ��Ȃ������Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���B��������A��q�̂悤�ȃu�b���i��`���Ă����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���̗��R�͕�����܂��A���́u��U�v�Ƃ�����i�B�������ɁA�u���ł��邶���v�ƌ����Ă��������Ȃ�܂����A���̍�i���������o���Ē��߂�Ɓu������ǂ������H�v�Ɛu�������Ȃ��i�ł�����̂ł��B�����ƃn�b�L�������Ɓu�����ʔ����́H�v�Ƃ������Ƃł��B ��R�́u���a�v�̑�� ���̃R�[�i�[�ɓ���ƁA��i�͈�C�ɒ������Ă܂�Ȃ��Ȃ�܂����B�����A�����������ȍ�i�����ʂ��Ȃ��ʎY�����Ƃ����Ƃ���́A�p���Đ����̂�������܂���B�Ƃ����킯�ŕx�m�R���ނɂ�����i�͂��ׂăp�X���܂��B �u���v�i�E�}�j�Ƃ�����i�ł��B���`������i�ł��B�吳���̃u�b���i�����Ă��܂�����ŁA���̂悤�ȍ�i������ƁA���J�ɕ`���Ă���̂ł��傤���A���ӔC�Ɍ��Ă��邾���̑��Ƃ��ẮA�ʂɂ��̐l�łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ͎v���āA�����Č����ƁA���������̏��̊ԂɁA���肪���������Ă��āA�{���ł��邱�Ƃ̕ۏ؏������Ă��āA�����ł����݂Ȃ���A���S���ė_�ߌ��t�̂�������������Ēk���Ă���A����������i�Ƃ��āA�œK�ŁA����Ƃ��Ă����̂ł͂Ȃ����A����������ۂł��B���̃R�[�i�[�ł́A���ɂƂ肽�ĂĎ��グ�����Ǝv����i���Ȃ��A�����O�ł����A�������Ƃ��Y��Ă��܂����̂ŁA���̒��x�Ē[�܂�܂��B ���͉��R�̃t�@���ł��Ȃ����A���̌����́A���Ȃ���Ă���̂ŁA�ǂ�ł��ĈႤ�Ǝv�����͏��Ȃ��炸����Ǝv���܂��B�������̓��{���ϊv���Ă������̍�i�⏺�a���̑�ƂƂ��Ă̍�i�͂ǂ��ł���������A�吳���̃|�b�v�ȍ�i�������ƌ������Ǝv���܂����B |