�P�D�͂��߂� ���s�Ƃ�����

�̂悤�ȃ��}���`�b�N�Șa�̂��r�l���x�̃C���[�W�����Ȃ��āA�V�Í��W�ɂ����ĎO�[�̉̂Ƃ��ċ��ȏ��ɂ��ڂ��Ă���̂��ׂĂ݂Ă��A �₵���͂��̐F�Ƃ������Ȃ肯�薊���R�̏H�̗[��@�@�@�@�@�@�@��@ �S�Ȃ��g�ɂ����͂�͒m��ꂯ�莰����̏H�̗[��@�@�@�@�@�@�@���s ���킽���ΉԂ��g�t���Ȃ��肯��Y�̓ω��̏H�̗[��@�@�@�@�@�@�@��� �����O�̉̂͂��܂��܂��H�̗[��ŏI����Ă���Ƃ��낪���ʂ��Ă���̂Ńs�b�N�A�b�v����Ă���悤�Ȃ��̂ŁA��@�͚̉̂��O�Ƃ��Ă��A���s�ƒ�Ƃ̉̂͑S���ʕ��ŕ��ׂ�̂����������悤�Ȃ������܂��B���F���q�́w���s�x�ł́g���̓�̉̂́A�������Ă��邾���ŁA���̔��z�ɂ͑傫�ȈႢ������B�P�ɘV��̍��ł͂Ȃ��A���s�ƒ�Ƃ����U��ʂ��āA���e��邱�Ƃ̂Ȃ��������̑���Ƃ����悤���B���яG�Y�́w���s�x�̒��ŁA����ɂ��Ď��ɓK�m�Ȕ�]�����Ă���B�u�O���͂ǂ����낤�Ƃ��A�i��Ƃ̉̂́j���͂�s�̎����Ƃ͖w�NJW���Ȃ��B�V�Í��W�ŁA���̓�̉̂�������ׂĂ���̂�����ƁA���l�̖T��ŁA���H�Ƃ������ł��Ȃ������ł��Ȃ��ƌ����Ă���l�Ɍ�����B��@�̉̂͋�����܂ł�����܂��B�O�[�̉̂Ȃ��Əo�L�ڂɌ����K�킵�����̂ł���B�v�h�����A�������Ԃ�舕����Ă���̂͂��̏o�L�ڂȕ��ŁA�����ł́A��Ƃ́u���킽���c�v�̉̂���т̋ɒv�Ƃ���Ă���B����������Ƃ��̂悤�Ɍ����Ȃ����Ȃ����A��Ƃ͏����Ƀ��g���b�N�̐��E�ɐ������l�ŁA���̉̂���������u���v�̊����̑��ɓT��������A�����Ă݂�Ί���ō��ꂽ��i�Ȃ̂ł���B��Ƃ̐����Ƃ��W���Ȃ��B����ɂЂ��������s�̉̂́A�x�D�̒ꂩ�炵�ڂ�o���悤�Ȓ��ׂŁA���яG�Y���A��O��Ɂu��҂̐S���u�����B��Ă���v�Ƃ������̂́A���������Ӗ��ł���B�h�ƒ������p�ɂȂ�܂������A���̂悤�ɐ��s�������グ�Ă��܂��B�������A���F�����т��A���s�̉̂́g�x�D�̒ꂩ�炵�ڂ�o���悤�Ȓ��ׁh�Ə̂��Ă��܂����A���ꂪ�ǂ̂悤�ȂƂ���ɂǂ̂悤�ɍ���Ă��邩�͋�̓I�ɉ��̐���������Ă��܂���B���̐l�����̏퓅��i�̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂ł����A�����Ŗނ��炵���R�����g�������āA�������ςȂ��ɂ��āA���Ƃ͓ǎ҂�������Ȃ��̂́A�ǎ҂��o�J������Ǝ����͌Ǎ��̐l�Ԃ��Ă���Ƃ��낪����܂��B�����Ă݂����ۂ̕������m�̂悤�Ȃ��̂ŁA������R�̐l�X�����肪�������āA����ɂ���Đ��s�Ȃ��A���̓��e�ɒ��ڐG��Ă��邩�ǂ�����������Ȃ����J��グ���Ă���B�����炭�A���F�⏬�тɂ́A�����������g�̂����̑ΏۂƂ��Ċi�D�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���s�̉̂ɂ́A�����������������Ԃ��Ĉ̂����ɏЉ��̂ɓs���̂����Ƃ��낪�������̂�������܂���B�I���͒�Ƃ̂悤�ȃ`�����`�������������Ă��肢��悤�ȉ̂ɖ����ł����A�����ƃz�l�̂��鐸�_�����K�v�Ȃ̂��Ƃ������̂ɐ��s�̉̂͂��傤�ǂ悩�����B���������̂����Ă��Ĕ�������C�����������āA���s�̉̂͐H�킸�����ɂȂ��Ă��܂����B���Ȃ݂ɁA���̐��s�̉̂ɂ��ẮA�g�w�����x�̈Ӗ����A�P�Ɂw��ї��x�̂��A�w�Ȃx�̈Ӗ����܂܂�Ă���̂��悭�킩��Ȃ��B�ӂ��́w��ї��x�̈ӂɂƂ�̂��펯���낤���A�����ׂ����ŗ����Ă����i���A���\�G�ɂȂ�Ǝv���̂����A�ǂ����낤���B�v�u�����ȗ������܂܁A���Ă�����ɁA�g���났�������ɂ���A���̎p�̌ǓƂ��������������̂ł͂���܂����B���Ɠ��s��l�A�������₵���Ȃ��͂��̖@�t���s���A�͂��Ȃ����A�H�̗[�A����̂Ȃ��ɂ������ފ��́A�ۂ˂�Ƃ����p�ɁA�Y��Ă����w�₵���x���ӂ��ɐg�߂Ɋ������̂ł͂Ȃ��������B�h

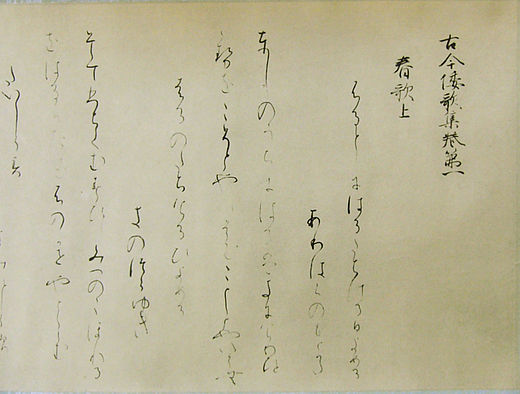

�i���荶�i�q�u�Í��a�̏W�E�V�Í��a�̏W�v�W�p�Е��Ɂj�Ƃ����ӏ܂�����A�������̕�����̓I�ł���̂ŁA�܂��܂��ł����A���F�⏬�т̗����Ă���Ƃ���O��Ɏ���āA��������n�߂Ă���悤�Ɏv���܂��B ���Ȃ݂ɁA���F�����т����s�ɔ�ׂāA���܂�]�����Ă��Ȃ���Ƃ́u���킽���c�v�̉̂́A�S�̂��ے�̌��t�œ��ꂳ��Ă��āA���̃l�K�e�B�u�ɒ��q�ɁA�̂̑Ώۂł�����̂�Ђ��[����ے肵�Ă������Ƃ�����^�I�A�����Ƃ����Ƌ����I�ȕ\���ɁA���̐l�̎����Ă�������\���Ă���悤�ŁA���s�̉̂ɂ͂Ȃ��[�݂��A�ނ���z���̂ŁA���͂������̕����D���ł��B ���������������炱���A���т┒�F�����̂悤�Ɏ�����Ő��s���^�����āA����R�̔@�����Ƃ����̂Ƃ͈Ⴄ�����ŁA���s����邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B �܂��́A�����ɂȂ�܂����A���s���r�a�̂Ƃ����̂́A�ǂ��������̂��Ƃ������Ƃ���l���Ă݂����Ǝv���܂��B �y�Q�l�}���z �Q�D�a�̂Ƃ͉��� �a�̂ƒZ�̂Ƃ͕ʕ� ���s���r�̂́A�T�E�V�E�T�E�V�E�V���`���̌܋�R�P���̒�^���ł��B�����̎������́A���̌`������ʂɁu�Z�́v�ƌĂ�ł��܂��B�������A�����ł́u�Z�́v�ł͂Ȃ��A�����āu�a�́v�ƌĂ�ł��܂��B����́A�T�E�V�E�T�E�V�E�V���`���̒�^��������Ɍ���I�Ɏw���Ă��邩��ł��B���̌���Ƃ́A��������̒����ɕҎ[���ꂽ�w�Í��W�x�̏����A������I�єV�́u�������v�Łu��܂Ƃ����v�A���邢�́u�����v�Ƃ��Ă���u�݂��Ђƕ����v�ł��B���̏ꍇ�u�����v�Ƃ͉��������������܂��B�u��܂Ƃ����v�Ƃ����ď̂́A�u���́v�܂芿���ɑ��Ă̂��̂ł���Ǝv���܂����A����ɂ��Ă͌�قǐG��܂��B �a�̂̌����́A�w�Î��L�x�A�w���{���I�x�̗̉w��w���t�W�x�Ȃǂ̎��̂ɂ���܂��B�w���t�W�x�ɂ́A���́A�Z�̂�����̂Ƃ������l�X�Ȍ`���̒�^��������A�T�E�V�E�T�E�V�E�V���`���̒Z�̂́A���̂�ȂǕ��ԕ����̉̑̂̂����̂ЂƂł����B�w���t�W�x�̎��̂́A�r�܂����e�ɉ����ĐL�k���݂ł���A�����Ƃ��Z�����`���Z�̌`���ł����B���̂́A�T���ƂV���̂P�g��C�ӂ̉J��Ԃ��A�Ō�ɂT�E�V�E�V���������ďo���オ��`���ł��B�Z�̌`���́A���́u�T�E�V�v���J��Ԃ��Ȃ������`���ɑ��Ȃ�܂���B�܂�A���̂̌`���������������āA���̂ɑ��āA�T���ƂV���̃��j�b�g���J��Ԃ��Ȃ��Z���`��������Z�̂Ƃ������ƂɂȂ�܂��B����ɑ��āA�w�Í��W�x�ł͂R�P���̒Z�̌`���������^����Ă��܂���B�����ŁA�u�a�́v�͒Z�̂������D�ق��A�V���ȗ��O�̂��ƂɍČ`�����ꂽ���̂ƌ�����Ǝv���܂��B������A������₷���`�ŕ\�킷�Ǝ��̂悤�ɂȂ�܂��B �F���V�c�̂���ɕҎ[���i�߂�ꂽ���̂́A���NJ������Ȃ������w�V��t�W�x�́A��������̖��t�W�����邱����ł������A�����Ɏ��߂���\�肾�����Z�̂Ɏ��̂悤�Ȃ��̂�����܂��B ���R�O�@���t���ʁ@���g�V�@�������\�@�H�ҋ��~ �H�R���t���@�g���������ׁ@���n�q���V�����@���������ӗP�� �オ�^�����ɂ���ċL���ꂽ�Z�́A���ɕ��Ԃ̂����̉̂�|�Ă��������ł��B���Ȃ݂ɁA�u���R�O�c�v�͎��̉̂ł��B ���R�ɂ��݂����݂킯�����̐������Ƃ����H�͔߂��� ���̉̂́w�Í��W�x�Ɏ��߂��A��N�́w�S�l���x�ł́A�`���I�ȉ̐l�ł��鉎�ۑ��v�̍�Ƃ���Ă���̂ł��B �Ñ�̐l�X�͊O����^����ꂽ�����̈Ӗ�����[�I�グ���A���{��̈ꉹ�߂ɓ����i���邢�͗މ��j�̊����ꎚ�����Ă���@�ɂ���āA���{��������L�����̂ł������B���������\�L�@�́A�W���I�ɐ��������w���t�W�x�ɏW���I�Ɍ����邽�߂Ɂu���t�����v�ƌĂ�܂��B���ꂪ�A��Ŏ����������ŕ\�L�����Z�̂ł��B�₪�Ċ����̑����̂�����ɏ_�炩��������邱�Ƃ��畽���������܂�܂����B�������̐����͂X���I�O���ŁA�X���I���ɂ͂�����x�L���g�p����Ă��悤�ł��B�w�Í��W�x�̑����̉̂́A�܂��ɕ������̎g�p���L����蒅���������ɉr�܂�Ă���B�������ɂ���ĕ\�L���邱�Ƃ́A�l�X�̒��ɂ��炽�߂āA���Ƃ́u���v�ɂ��Ă̒��ӂƊS�����N�����͂��ł��B����䂦�a�̂́A���������\����������Ă������z�����B�̂Ƃ́A������ς���u�ЂƂ܂Ƃ܂�̉����̘A�Ȃ�v�ł���A�������������������V�����\����Z�@���J��܂����B�[�I�Ɍ����A�����̌��t���ɒu�������ĕ��i��S�ۂ������L�����̂���A�����m���ɋL���Ƃ��������̓������ő�Ɋ������āA����܂Ŋ����▜�t�����ł͗}������Ă������{��{���̗͂��S�点���ƌ�����̂ł��B ���Ȃ݂ɁA�����Ƃ����ߑ㉻�������i�߂�ꂽ����ɂȂ��āA�����q�K���P�W�X�W�N�Ɂu�̂�݂ɗ^�ӂ鏑�v�Łw�Í��W�x�g������ʏW�ɂėL�V��h�Ɣl�|���A�Í��W�̑I�҂̋I�єV���g����ȉ̂�݂ɂāh�ƍ��]���A�`���I�Șa�̂�S�ʔے肵����ŁA�w���t�W�x�Ƃ������_�ɉ�A����Ƃ����Ӗ������Łu�Z�́v���ߑ㉻����Ƃ������v���n�߂܂����B �a�͉̂����ł���ꂽ ���{�ɂ�����N��̊m�肷��ŌÂ̕��������́A����T�V�N�Ɍ㊿�̌����邪�`���̎g�҂ɗ^�����Ƃ�������u���ϓz�����v�ł���A����ɂ��Γ��{�Ɋ������`������̂͂P���I���ł������ƌ����Ă��܂��B��Ղ̏o�y�����Ȃǂ���A�S���I������T���I�����ɂ͊����̎g�p���{�i�����A�e�n�ɍL��������������ł��B�Ñ�Љ�̌������͊����ɂ���ċL����Ă���̂ł��B�܂�A�����̓��{�͕��ɑΉ�����ŗL�̕����ݏo����葁���A���������̐�����Ă����ƌ����܂��B�����̓`�d�͒����̐��x�╶���̕��y���Ӗ����Ă���A���������𑀂邱�Ƃ́A���{�l�̎v���̕����i�i�ɍL�����̂ł������B

�Ⴆ�A���̘a�̂�ǂ�ł݂܂��傤�B

������Ђ́@�����ƂȂ�݂́@��Ђ����́@�Ȃ���Ă����Ɂ@�����Ȃ肯�� �����̉����́A�����̕������ƈ���āA�����Ƒ����Ƃ����������܂���ł����B�a�̂́A���̓�����ϋɓI�ɐ������܂����B���Ȃ݂ɁA������\�킷�����ɕK�����_��������K�����Љ�I�Ɋm������A�������畽�����Ɋ��S�Ɉڍs�����̂́A�ߑ�I�Ȋw�Z���炪��������ĈȌ�̂��Ƃ������ł��B���̉̂ł́A�A��l��̉����A���u�Ȃ���āv�ɁA�i�K���e�ƃi�J���e�Ƃ��d�˂��Ă��܂��B��O��܂ł́A�����̗���̘̂������Ƃ͏M�̏�ŔR����⾉������ɉf��e�Ɠ����ł����āA�Ƃ����Ӗ��ł��傤�B��l��ȉ����u����ĉ��ɔR���Ȃ肯��v�Ɠǂ߂A⾉̉e�����ʂ̉��𗬂�Ȃ���R���Ă��邱�Ƃ̊m�F�ɂȂ邵�A�u������ĉ��ɔR���Ȃ肯��v�Ɠǂ߂A��������A�l�m�ꂸ�����Ă��āA���́u�����v�ɔR���Ă��邱�Ƃ̊m�F�ɂȂ�܂��B���̕����ł́A�u⾉v�Ɓu�R���Ȃ肯��v�Ƃɂ���āA�u⾉v����u�����Ёv���Ȃ킿�A�R����悤�ȁu�v�Ёv�́u�v������������A�\�ɏo�Ȃ��u�v�Ёv�̉��Ђ����Ɂu�R���Ȃ肯��v�Ƃ��������ɂȂ��Ă���ƌ����܂��B��������ƁA���̉̂́A���̗��҂̓��e���Ƃ��Ɋ܂����I�ȈӖ����e�������Ă��邱�ƂɂȂ�̂ł��B �ȑO�̊����Ă͂߂閜�t�����ł́A�u���i���j�v�́u���s�v�A�u�߁i���Áj�v�́u�����v�Ƃ����悤�ɁA�����Ƒ����ƂɕʁX�̕��������Ă��Ă������A��������̌�������ł������Ƒ����Ƃ͉��C�I�ɑΗ����Ă����Ƃ����܂��B����ɑ��āA���������ɐ�������������Љ����̑̌n�ł͐����̈Ⴂ�������������Ă��܂���B���̂悤�ȉ����ɓ��L�̏�̂悤�ȓ������I�݂ɗ��p���Č`�����ꂽ�̂��A�����\���ɂ�鑽�d�\�����A�a�̂̓����ł��B�܂�A����͈�{�̐��Ƃ��Ĕ��b����A���b���ꂽ�����ǂ���ɗ��������̂����ʂł��B�ŏ�����Ō�܂ň�{�̐��Ƃ��č\������邱�ƁA���Ȃ킿���𐫂͌���̊�{�ŁA�����ŏ����ꂽ�e�N�X�g���A��͂�A��傪��{�̐��Ƃ��Ĕz��A���̂Ƃ���̏����ŗ��������̂ł��B�������A���̉̂̂悤�ɁA�ЂƂ̏����ꂽ���t�������̈Ӗ����e�������Ƃɂ���āA�����ꂽ�a�̂���{�̐������łȂ��A�����̐��̉\����L���邱�ƂɂȂ�B���ꂪ�����\���ɂ�鑽�d�\���Ƃ������Ƃł��B ���̂悤�ȕ����\���ɂ�鑽�d�\���Ƃ������Ƃ��A���ꂪ���R�ł͂Ȃ��Ȃ����㐢�̐l�X�i�����炭������Ƃ̂悤�ȕ���������璆���ɂ����Ęa�̂ɂ���������l�X�j���ӎ����ċZ�@�Ƃ��ĉr��A�ǂ肷�邽�߂ɐ������ꂽ���̂��A�����A�����A�|���ȂǂƂ������a�̂̃��g���b�N�ł���ƍl�����܂��B�����ł܂Ƃ߂�ꂽ�̌n�ɂ��āA�n���ז��͎��̂悤�ɐ������Ă��܂��B �g�a�̓I���g���b�N�̊�{�͌��t�̓�d���ɂ���B�Ƃ������Ƃ��A�܂����Ɋm�F�ł���B��̌�傪��̕ʁX�̓��������_�ɂ����āA�����A�����A�|���A����A�{�̎��Ƃ��ׂẴ��g���b�N�ɋ��ʂ���B �ł́A���̓�d���͉����Ӗ����Ă��邾�낤���B���̕����i�����\�킵�������Ɓj�Ƃ̊W�ɋC��t���Ă݂悤�B��d���̂����A�Е��͕����̒��Ɏ��܂��Ă��邪�A��������͕����̘g�g�݂̊O�ɑ��݂��Ă���B�������|�C���g�ɂȂ�B�����`������̌ꂪ���̂������͐ڒ����Ă���B �����`�B�����ً`�ꂾ���łȂ��A�S������������ƃJ�E���g����Ƃ������ƁB���t�̋@�\����d�ɂȂ��Ă���B�����ē�̌�̂����̈�́A�a�̂̒��ŕ\�����������e�i�����j�̗���̒��ɑg�ݍ��܂�Ă��āA������́A����Ƃ͕ʂ̈Ӗ��⓭���������Ă��邱�Ƃ��d�v���B �܂�A�a�̓I���g���b�N�ɂ́A�����ƁA�����Ƃ͕ʂ̊W�Ƃ��������Ă���B �W�Ƃ́A��ꂾ������������ˏo���Ă���̂ł͂Ȃ��A�K���ʂ̌��Ƃ̌��т��������Ă��āA���ꂪ�����Ƃ͕ʎ����̂��̂ƂȂ��Ă���B �������邱�Ƃɂ���āA�a�̓I���g���b�N�́A����Ε����Ƃ����Ӗ��̂܂Ƃ܂�̐��E��j���āA���������Ă���B�����Ă����ɂ͕����̊O�̊W���������ށB���ʕ��͂Ƃ������̂́A����g�ݍ��킹�Ĉ�̂܂Ƃ܂肠��Ӗ����E���`���B���������ԐړI�Ȏ菇���Ƃ��Ă܂Ƃ܂���o�R���邱�Ƃ��Ȃ��B������X�g���[�g�ɑ���ɓ͂�����B����́A�T�O�����o�邱�ƂȂ��A���̌�����̏�ŁA���ڐg�������Ď�邵���Ȃ��Ȃ�B�̂̌��t���̂��̂��A��������₢�Ȃ�A�������ɑ��݊��������Ĕ����Ă���B �����O�̊W���������܂�邾���ł͔��͂����܂Ȃ����A�����ɐ��Ƃ����v�f�������B ���t�̓�d���Ƃ́A�L���Ӗ��ł̓����ً`��̏d�ˍ��킹�Ɋ�Â��Ă����B�����特�̈�v�Ɏx�����Ă����B��̌�̉�����v���A�Ȃ��������ɂ��ꂪ�o�����鎞�A�l�͎��R�ƁA�������킹�ēǂ݂����Ă��邱�Ƃ�z������B�����̐����d�Ȃ荇���A���������A����������Ԃ������オ���Ă���B �ǂ�Ȍ��t�ł����ۂɐ������킹�ēǂ߂A���ʂȕ��͋C�ݏo���B�����炱���A���ۂɐ��ɏo���Ȃ��Ă������������͋C�ݏo����͂��A���g���b�N�����g���b�N���炵�߂�v���ɂȂ��Ă���B���t�̉��̈�v���l�̐�������邱�ƂɂȂ邩�Ƃ������Ƃ́A���ۂɐ����o���ēǂ݂����Ă݂�Ύ����ł���B�_���̗��ꂩ�炢���Ηe�ՂɌ��т��Ȃ����t�������ɕ���ł���B�����炱�Ƃ����ѕt���鍪�����A�ǂ݂����Ă��鎩���ɂ����Ȃ����Ƃ��A�����ɕ�����B�����o���Ă��鎩���̐g�̂Ŏx���邵���Ȃ��B�Ⴆ�u�Ȃ��Ȃ����v�ȂǁA��d�ɂȂ������t�̏��ł����R�Ɛ����_�u���Ă��邩�̂悤�Ɋ�������B�܂�Ŏ����ƒN�����������킹�Ă��邩�̂悤�ɁA����͈ӎ��̃��x�����B ���̈�v�����łȂ��A���܂��܂ȕ��@�����p���Ȃ���A�a�̂����ĉ̂ł������Ƃ����W�c�I�L�����������Ă�B���̈�v�Ƃ����̂́A�����܂ŋ[���I�Ȃ��̂ł����āA�K�������{���ɐ������킹��K�v�͂Ȃ��B�ނ��댻���ɐ��ɏo������قȂ��Ă��܂��|�������Ă���B���킹�Ă��邩�̂悤�Ɏd�g�܂�Ă��邱�Ƃ̕����d�v���B�������킹�Ă��邩�̂悤�ȋC���ɂ�����A���Ȃ킿�A�������킹�邱�Ƃ����t�ő����Ƃ������ƁB �����ŁA�a�̓I���g���b�N�́A�������킹�邱�Ƃ����t�ő����\���ł���B ���ۂɐ������킹�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��Ƃ�����A����������B�����̐l�������ꏊ�ɂ��āA�C��������ɂ���K�v������B����Ȍ����I�ȏ�����������Ȃ��Ă��A���ł��ǂ��ł��A���t����A�������킹�Ă���悤�ȓ��ʂȋ�Ԃ��Č��\�ɂ���̂��A�a�̓I���g���b�N�Ȃ̂��B���͋C�����o�������Ȃ�A���t�ł��\���낤�B��̓I�ȏ�ɔ���t������͂��̈��I�ȍs�ׂ��A���ՓI�Ȃ��̂ɕϊ�����s�ׂ������āA�u�����v�Ƃ����B�ނ����̐����z���Ė{���I�Ȃ��̂𗧂����킷�Ƃ������Ƃł����āA�������ĕ\�ʂ����̂��̂ł͂Ȃ��B����͉��Z�ƌ��������Ă������B �܂Ƃ߂�ƁA���t�̓�d�������āA�����ƕ����O�̊W�����������A�܂�Ő������킹�Ă��邩�̂悤�ɑ����B���̎��ɉ����N���邾�낤���B����Ӗ��̂܂Ƃ܂�i�����j���A�Ӗ�����������邱�ƂƂ͕ʌɁA�܂�Ő������킹�Ă��邩�̂悤�ȋC���ɂ���ċ��L�����A�Ƃ������ۂ��N����B�������킹��Ƃ́A���ЂƐS�����킹��Ƃ������Ƃł���B���������Ă����ɑ��҂Ƌ��L�����Ԃ���������邱�ƂɂȂ邾�낤�B�ʂɐl�����悤�Ƃ��܂��Ƌ�Ԃ͑��݂��邯��ǂ��A�������������I�ȋ�Ԃł͂Ȃ��A�����̐l�Ԃ��W�������A�������������蔽�����������肷��A�\���I�Ȉӎ��ɖ������ꂽ��Ԃł����Ȃ��B�������A�������킹���Ȃ�āA���ʂ̋�ԂƂ͂����Ȃ��B�����ɂ����ʂȁA���퐶���𗣂ꂽ��Ԃ��B�����ӎ��ɖ��������Z�I�ȋ�Ԃƌ����Ă��悢�B��������́A�V��I��ԂƌĂB�a�̓I���g���b�N�Ƃ́A�V��I�ȋ�Ԃ����o���錾�t�Ȃ̂ł������B�h ����䂦�A����̎��������a�̂�ǂ����Ƃ���Ƃ��ɁA�����ɒu�����������߂ł͈�{�̐��ɂȂ��Ă��܂����ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B���̈�{�̐��̎��_�Řa�̂�ǂނƌ�����������ƂɂȂ��Ă��܂����ꂪ����܂��B �u������v��<�^> ��قǐG�ꂽ�w�Í��W�x�́u�������v�ł����A��҂̋I�єV�́A�����Řa�̖̂{���I�Ȓ�`�����܂��B�a�̂Ƃ������̂́u������v�Ɓu���Ƃv����Ȃ�A�Ɣނ͌����܂��B�u������v�́A��܂��ɂ����A����⊴���̂��ƂŁA�u���Ƃv�͘a�̂̌����\���̂��Ƃł��B�����āA���̓�̊W�́A���������Ɣɖ���A���̔�g�ɂ���Đ�������܂��B��͗t�̂��ƂƂȂ���̂ł����A���̂܂܂ł͎�ɂ����Ȃ��B����Ɠ��l�ɁA�u������v�́u���Ƃv�ݏo�����̂ł͂��邪�A�u���Ƃv���̂��̂ł͂Ȃ��Ƃ����܂��B�ł́A�u������v�͂ǂ̂悤�ɂ��āu���Ƃv�ɂȂ�̂��H���̃��J�j�Y���̈�Ƃ��āA�u������̕������̂ɂ��āv�܂�O�݂��鎖���ɑ����āA�݂�����̎v����\��������@���������Ă��܂���B���̋�̓I�ȕ��@��<�^>�Ƃ������̂ƌ����܂��B �w�Í��W�x�̉́X�́A���ʂ���\���E���z��<�^>��O��Ƃ��Đ������Ă��܂��B���Ƃ��u�~�v�̏ꍇ�Ȃ�A�S�Ԃɂ��������č炭���t�̉ԂŁA�����킵����������ł���̂ł���A�}�ł���������A���^�Ȕ������Ɍ����Ă�Ƃ����悤�ɁA���̂悤��<�^>�����L����Ƃ��납��A���قȂ����u�������v�����̂����܂�o��Ƃ����B<�^>�̑��݂́A�w�Í��W�x�̘a�̂ɑ��l�ȁu�������v�ݏo������n���͂̌��ƂȂ��Ă����ƌ����܂��B����́A��Ō����O�݂��鎖���ɑ�����Ƃ������ƂŁA����<�^>���A���̂܂ܐl�́u������v�ɂ�������^���鑕�u�ɂ��Ȃ��Ă���̂ł��B���Ƃ���<�ԂƉ�>�́A�t�̎��R�������̂ł���Ɠ����ɁA�u���v�Ƃ����ז��҂�ݒ肷�邱�Ƃɂ���āA�u�ԁv�������Ă�܂Ȃ��l�́u������v�ɂ������肵���֊s��^����̂ł��B�܂��A<�e�Ƒ�>�́A��̌i���̐��炩�Ȕ��������������č������̂ł���Ɠ����ɁA���������i����Q�܂���l�́u������v�̂������ł�����܂����B�܂�<�^>���̂̒��ŁA�l�G�̎��R�Ɛl�̊���Ƃ��A��̗Z�������Ă���̂ł���B�������������́w�Í��W�x�l�G�̂ɒʒꂷ����̂ŁA�w�Í��W�x�́A�l�́u������v�Ƃ����t�B���^�[��ʂ������z�I�Ȏl�G��n�����Ă���Ƃ����܂��B����́A�ߑ�ȍ~�̌l�̃I���W�i���e�B�[�Ƃ����ϓ_����͌`���I�Ƃ��\�ʓI�Ƃ����Ƃ������ᔻ�����ꂻ���ł����i�����q�K�́u�̂�݂ɗ^�ӂ鏑�v���T�^�ł��j�A����́A�a�̂Ƃ������̂��V��̏�ʼnr�܂��Ƃ����݂�����������Ă���Ǝv���܂��B�̍������͂��߂Ƃ����Â����̏�ł͘a�̂��r�܂��̂͏�ŁA�Ñ�̓V�c�́A�l�G�܁X�ɌQ�b�������A�a�̂��r�܂��A���̐܁X�̕������ǂ��\�����邩�ŁA�b���̌����E�������f�����̂������ł��B�����ŁA�Ԃ⌎�̔�������\������Ƃ����̂́A���łɌl�I�Ȋ���ɂƂǂ܂���̂ł���܂���B�Ԍ��Ɋ������邱�Ƃ��̂��̂��A�{��l�Ƃ��Ă̎��i��\�킷�̂ł���A�����\������Ƃ́A�{��l�̎v����]�܂����`�ő�ق���s�ׂŁA�����ւ̊����̕\���Ƃ́A����A���Z�������̂ƌ�����Ǝv���܂��B����������X�g���[�g�ɕ\�킹�悢�Ƃ������̂ł͂Ȃ��̂ł��B���̏�ɂӂ��킵���悤�ɁA�F�ŋ��L�ł���悤�ɍH�v����K�v������̂ł��B�����ł́A�l�I�ȐS����Љ���邱�ƁA�Љ���ꂽ���̂Ƃ��Ċ����\�����邱�Ƃ����߂���B�u������v�Ƃ́A�ߑ�ȍ~�̌l�̎��I�ȓ��S�Ƃ͈Ⴄ���̂ł��B�ǂ����a�̂Ƃ́A�킪�v�����A����Ɠ����ȈӖ��E���e�����ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��B�a�̂ɂ́A�l�̓��ʂƂ��Ă̈Ӗ���C���[�W�̐��E�ɕ������炸�A���ڂɐl�X�̂��錻���ɓ���������ʂ�����Ƃ������Ƃł��B���������A����������͂̌���͌��t�́u���v�ɂ���Ǝv���܂��B���t�̉��ł��邩��A�������͌����甭�����鐺�ł��B���̐������킹����B����Ƃ����ɋV��I�ȋ�Ԃ����ݏo�����B�����ɁA�N�����l�Ɛ������킹�Č��ɏo���Ă݂�A�����ɂ��A����Ƃ͈قȂ��Ԃ��o�����邱�ƂɂȂ�Ǝv���܂��B�Ⴆ�A����������ł����A�������킹�č�Ƃ������ł������ł��B�����Đ������킹�Ă���s�ׂ��A�����������Ă���悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��Ȃ�B�����ɁA�v�������L����Ƃ��������Ƃ��N����B�a�̂ɂ͂�����\�ɂ��鑕�u�Ȃ̂ł����邩��ł��B �����ŁA�����E�����܂��B���̂悤�ɋߑ�Ŋm�����ꂽ�l�̎�̓I�ȁu������v�Ƃ����ϓ_�ł݂�A�a�̂̍�҂����̌��������������Ƃ́A�������ɓ���ƌ����܂��B����̎������̖ڂɂ́w�Í��W�x�̉̂͂ǂ����������Č�����̂ł��B����́A�a�̂��A���̎�v�ȑO�ɁA���ʂ���\���┭�z��<�^>�ɂ���ĉr�܂����̂�����ł��B�����ŁA�Ⴆ�A�L���ȍ��ƕ��⏬�쏬���Ƃ������̐l�́u���̐l�炵���v�Ƃ́A�ق��Ȃ�ʁw�Í��W�x�����o�������̂ł������ƌ������Ƃ��ł��܂��B��҂����͋ƕ��⏬���̉̂���̑I�����A����Ƃ��͏ڍׂȎ�����Y���ĉ̏W�̒��Ɉʒu�Â��Ă���A�������̒��œI�m�ȕ]���������Ă�����B���̐l�����̌��́A�w�Í��W�x�̕ҏW�̗͂ɂ���ĉ��o���ꂽ���̂ƌ����܂��B�t�ɁA�ƕ��ɂ��Ă������ɂ��Ă��A���g�̌���\�킷���Ƃ���ɉ̂��r��ł����Ƃ͍l�����܂���B�ނ�́A�ߑ�̒Z�̂̉̐l�̂悤�Ɍl�̉̏W�������ł܂Ƃ߂�悤�Ȃ��Ƃ����Ă��܂���B����������Ɛ��Ƃ͉����Ȃ������ƌ�����Ǝv���܂��B�ߑ�̉̐l�͕ʂƂ��āA�l�̉̏W�Ƃ��āA�����c���Ă���̂́A���ꂱ�����s�́w�R�ƏW�x�⌹�����́w���Řa�̏W�x����ł͂Ȃ����傤���B �y�Q�l�}���z �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����G�Y�u�݂��Ђƕ����̝R����Í��a�̏W�̘a�̕\���������ق����v�i�}�ԏ��@�j ����ł́A���ۂɐ��s�̑�\�I�̏W�ł���w�R�ƏW�x�̘a�̂�ǂ�ł��������Ǝv���܂��B�Ȃ��A�����Łw�R�ƏW�x�̑S���̘a�̂��Ƃ肠����킯�ɂ͂����Ȃ��̂ŁA�����I�Ԃ̂ł����A���̑I�������ӓI�ƂȂ��Ă��܂��̂ŁA���V���m�ҁu���s�����̗��H�v�i�p��\�t�B�A���Ɂj�ŃZ���N�V�������ꂽ���́w�R�ƏW�x�̘a�̂𒆐S�Ɏ��グ�āA�ǂ�ł��������Ǝv���܂��B���̌�ŁA���s�̘a�̂ɂ��Ă܂Ƃ߂Ă݂����Ǝv���܂��B �R�D���ۂɐ��s�̘a�̂�ǂ�

��ɂȂ�S�͏t�̉��ɂĐ��ɂ��炶�Ǝv�З����� ���̉̂ɂ��ẮA���F���q�����̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B �g�R�ƏW�̎����ɁA�u���ɂ��炶�Ǝv���������邱��A���R�ɂĐl�X�A����q���Ɖ]����߂�v�Ƃ��邩��A���s����\�O�ŏo�Ƃ��钼�O�̍삾�낤�B�����ɂ���҂炵���݂��݂������ɂ��ӂ�Ă���ƂƂ��ɁA�o�Ƃ̂��߂̋������S��\���Ă��邪�N�����̂悤�ȏ�̋傩��A���̂悤�ȉ��̋傪�����������Ƃ́A�v���Ă��݂Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B���ꂪ�������s���R�ł͂Ȃ��A�t���̂悤�ȐS���A���̂܂܋��łȊo��Ɉڂ��čs���Ƃ���ɁA���s�̓��������o����Ǝv���B���̓����Ƃ́A�Ԃ����Ă��A�������Ă��A�����̐������Ɩ��ڂɂނ��т��Ă��邱�ƂŁA�Ԓ��������r�ނ��Ƃ́A�ނɂƂ��Ă͕K���������̂������̂ł͂Ȃ������B ���̒����v�ւȂׂĎU��Ԃ̂킪�g�����Ă����Â��������� �Q���ƂČ���͕��������͂��邩������Ȃ�킪�Ȃ݂����� �S�l���Ŗ��������̉̂́A�����S�l���̑�]�痢�́A�u���݂�ΐ�X�ɕ������߂������g�ЂƂ̏H�ɂ͂���˂ǁv���Ă���悤�Ȋ���������A������������Ïk�������Ƃ����悤���A�|�|�|���͕����v�킹��̂��A����A�v�킹�͂��Ȃ��A����ɂ��S��炸�A�����͌������Ĕ߂����v���ɗ܂��Ă���ƁA�����p���邱�Ƃɂ���Ĉ������߂Ă���B�̂ǂ��ȉ����̉̂��A�O�֊g�����čs���̂ɑ��āA�ǂ��܂ł����ȓI�ɁA���Ȃ̂������Ă���̂��Ⴂ���̐��s�̉̕��ł������B�h ����ł́A��������ǂ�ł����܂��傤�B�g���ɂ͂��炶�Ǝv�Ђ������邱��h�́g���ɂ͂��炶�h�́A���́A���̒��܂葭���ɂ��炴��Ƃ������ƁA���̒��ɂ��Ȃ��Ƃ������Ƃ͐��̒�����O���A�܂�o�Ƃ���B������g�v�Ђ�������h�A�v������������B���̂���A�u����q���v�Ƃ��͉̂��Ɋ֘A�Â��ĐS�����q�ׂ�Ƃ������ƂŁA���R�Ƃ����̂͏ꏊ�ł��傤���A�����Ől�X�Ɓu����q���v�Ƃ����̑�ʼnr�̂��A���̉̂��Ƃ������Ƃł��傤�B�Ƃ������Ƃ���A���̉̂́A�̉�ł��傤���l�X���W�܂��ĉ̂��r�ޏ�ʼnr�܂ꂽ�̂ł���Ƃ������Ƃł��B�����ŁA�o�ƂƂ����l�̌��S����h��������S����ȓI�Ɍ��̂ł���̂��ƁA���ɂ͎v���܂��B�����ł���Ƃ���A���F���q�̏q�ׂĂ��邱�Ƃ͍��ꂩ����܂��B �܂��A���яG�Y�́w����Ƃ��ӎ��x�̒��́u���s�v�ŁA���̉̂Ƒ��ɐ�������p���Ď��̂悤�Ɍ����Ă��܂��B �g�����͌����Đ��ɒǂЂ߂�ꂽ��A�����͂��Ȃ肵���l�̉̂ł͂Ȃ��B�o�ƂƂ��}���Ƃ����ӞB���ȊT�O�ɘf�킳��Ȃ���A����͂����肵�Ă��̂ł���B����i��Ő��ɔ������Q�R�ُ̈�ȐN���m�́A�����ɑ���}�Ɠ��ɗN������]�̏���C�̂Ȃ��N�₩�ȕ\�����B�ނ̊�͐V���������Ɍ������ĊJ����A����ׂ����̂ɒ���ŁA���̂ł����āA�̂̂������Ȃ��ɂ��܂��Ă��]�T�͂Ȃ��̂ł���B�h

���т͔��F�̉r�݂��A����ɐ����i�߂āA��ϓI�Ȏv������������t���Ă���̂����炩�ł��B���̂����̂ǂ��Ɂg�����ɑ���}�Ɠ��ɗN������]�̏���C�̂Ȃ��N�₩�ȕ\���h������̂��A��̓I�Ɏ����Ăق������̂ł��B���́A�T���܂������������邱�Ƃ��ł��܂���ł����B�g�̂̂������Ȃ��ɂ��܂��Ă��]�T�͂Ȃ��h�Ǝ��猾���Ă���̂ł�����A���т́A���ۂ̉̂Ȃǂ��ł������ƌ����Ă���悤�Ȃ��̂ŁA���ۂɁA�����Ɖ̂�ǂ�ł���̂��Ƃ����^����ʂ������Ƃ͂ł��܂���B �w�Í��W�x�́u�������v�ŋI�єV�́g��܂Ɖ̂́A�l�̐S����Ƃ��āA���Â̌��̗t�Ƃ��Ȃ�肯��B�h�Əq�ׂĂ��܂��B�a�̂Ƃ́A�l�̐S���N���Ƃ��āA���܂��܂Ȍ��t�ɂȂ������́A�Ƃ������Ƃł��B�����ł����u�l�v�Ƃ����̂́A����̌l�Ƃ͈���Ă��āA�ÓT�a�̂ʼnr�܂��u�l�v�ŁA�����ɉ����āA��l�̂́u���Ȃ��v�̈Ӗ��ɂ��A�u���̐l�v��u���Ԉ�ʂ̐l�X�v�̈Ӗ��ɂ��Ȃ�Z�ʖ��V�Ȃ��̂ł��B�v����Ɂu�䁁���ȁv�ȊO�́A�����鑊��������m�炸�̐l���A�ЂƂ��Ȃ݂Ɂu�l�����ҁv�Ƃ��Ĕc�������Ƃ������̂ł��B�ÓT�a�̂̐��E�ł́A�������l�́u���v�̂��̂ł͂Ȃ��A�ނ���u���Ԃ̐l�X�v�ƂȂ����Ă���ƌ����܂��B���������āA�u�l�v�Ƃ����u���Ƃv�ɂ���������d�������邱�Ƃ���A�{���u���Ƃ��Ȃ��v�̌ʂ̊W���r�����͂��̉̂��A�l�Ԉ�ʂɒʂ��镁�Ր���ттĂ���ꍇ������B�����ŁA�u�������v�ɂ��ǂ�A�a�̂̐l�̐S�́u�l�v�Ƃ́A��l�̂̌l�ł�����A�l��ʂł�����B�����炱���A�w�Í��W�x�ʼnr����l�̐S�A�܂�S��͕��ՓI�Ȃ��̂Ƃ��Ē�^�p�^�[���ɂȂ��Ă���킯�ł��B�����l����ƁA���̉̂ŁA�o�Ƃ����S���鋭���o��Ƃ����A���̒N�ł��Ȃ����s�Ƃ����l�Ɍ�������ʂ̓�����\�����Ă���Ƃ����̂́A�a�̂Ƃ��āA���Ȃ蓹���O�ꂽ���̂ł���Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv���܂��B�����Č����A�a�̂̊O�`���Ƃ��Ă��Ă��A�u�������v�ł����a�̂̊T�O����O�ꂽ���́A�S�͘a�̂ł͂Ȃ��B���̂悤�ȁA���݊O�����ƌ�����Ǝv���܂��B�����炭�A���ꂪ���s�̉̂̌���I�ȓƎ����ł͂Ȃ����ƁA�Ǝ��͎v���܂��B�Ƃ͂����A���F���q�̂����悤�ɁA�N�̌l�݂̂��݂������S����A�ߑ�I�Ȃ��̂̂悤�Ƀ|�G���Ƃ��ĕ\�����Ă��邩�Ƃ����ƁA����Ȍ`�̂ł������̂ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B���͓��݊O�����Ƃ͂����A�g�̂̏d�S�͖������Ɏc���Ă���B �����������_�ŁA�̂�ǂ�ł����܂��傤�B��̋�́g��ɂȂ�S�͏t�̉��ɂāh�́A�w�E��W�x�̎��̘a�̂��A�قڎؗp���Ă���Ƃ������Ƃł��B �t�����ł����邩��Ɂ@�S����ɂȂ�ʂׂ�Ȃ� ��ݐl���炸 �t���ɚg������g��ɂȂ�S�͏t�̉��ɂāh�Ƃ����̂́A���̗����Ă���S�̒��ɂ��ł��Ă��܂����B�������g�̂��̂ł���Ȃ��玩�g�ł��c�������˂�S�A�����̐g�̂���V�����Ă䂭�S�̂��ƂŁA����u�V�������o�v�ƌĂ��s�v�c�Ȋ��o�̂��ƂŁA���t�W�̂��납��a�̂ʼnr���Ă������̂������ł��B ���̋�g���ɂ��炶�Ǝv�З����ȁh�́g���h�͎v�����Ƃ����o�Ƃ̌��S������Ƃ������e�����łȂ��A��̋�́g�t�̉��h�̉����Ƃ������e�ɂ������Ă���ƍl�����܂��B�g���h�ɂ͓�d�̈Ӗ����|�����Ă���Ƃ������ƂɂȂ�A�t�̉��̂悤�ȋ�ɂȂ�S�Ɛ��ɂ͂��炶�Ƃ����o�Ƃ̎v���́A�g���h�Ō��т��Ă���\���ɂȂ��Ă��܂��B���s�l�̏o�Ƃ̌��S�Ƃ������S�́A�L���r�܂���ɂȂ�S�Ƃ����^�ƌq�����Ă���Ƃ����킯�ł��B����́A���Ƃ��A�v���l�߂��ʂĂɌ��ɂ߂邱�Ƃ��ł��Ȃ������u�S�v���A���̂悤�ȁu��ɂȂ�S�v�Ƃ����u�V�������o�v�ŊO�ɕ��V����悤�ɐg���ς˂邱�Ƃŏo�ƂɎ���Ƃ������߂�����悤�ł��B���邢�́A�u��ɂȂ�S�v���́u��v�̋��n�Əd�˂đ�����Ƃ������߂�����悤�ł��B�ǂ�����A�����ȉ��߂̂悤�Ɏv���܂����A���F���q�̏q�ׂĂ���悤�ȁA��̋�ɑ��ĈӊO���̂��鉺�̋�Ƃ����ǂݕ��͖���������̂�������B�������A��L�̂悤�Ȗ����ȉ��߂��łĂ���Ƃ����̂́A������������Ȃ�����Ƃ�������̂ŁA�����������߂���������Ƃ���ɁA���̉̂̂��Ȃ�Ă��Ȃ��Ƃ��낪����B���s�́A�����ł͎��s����ɂ���B�ނ���A���������Ƃ�����N���Ă��܂��Ƃ���ɁA���s�Ƃ����̐l�̍�Ɛ������邱�Ƃ��ł��āA���ꂪ�A���̐l�̓����ł���A���͂ł���Ǝv���܂��B �y�Q�l�}���z ���V���m�ҁu���s�����̗��H�v�i�p��\�t�B�A���Ɂj ���Ă����炶������S�v�ЂƂ�ā@�䂪�g�͐g���Ɖ��������� ���̂܂܂ł͂��Ȃ����A�������Ă���䂪�S��A�i�o�Ƃւ́j���ӂ��ł߂č���܂ł̎��ƑS���Ⴄ���̖�o�� �����ɂ͏q���̉̑��l�X�ƂT��r�Ƃ���A�o�Ƃ̈ӎ������܂������ɉr�܂ꂽ�ƌ����܂��B�O�L�́u��ɂȂ�c�v�̉̂Ɠ����悤�Ɂu�V�������o�v��\�����Ă���̂��ƌ����Ă��܂��B ����́u������S�v�͐S�ɌĂт����Ă��錾�t�ł��B�u�v�ЂƂ�āv�Ƃ͌��S���Ă̈Ӗ��ŁA�o�Ƃɍۂ��ėh�ꓮ���S���ł߂邱�Ƃ������Ă��āA�u���������ށv�Ƃ����o�Ƃ�f�s���邱�Ƃɑ��āA�C�����肪��s���Ă��܂����Ƃ��A�S���g����V������ƕ\�킵�A���̐S�ɑ��āu���Ă����炶�v�ƁA�����͂����Ȃ��i��]�����ɏI��点�Ȃ��j�ƌĂт����Ă���B�܂�A�S����ɕ�����o��i�V������j�A�����ǂ�������悤�ɐg�������悤�ɕ�����o��B�����������S�B�S�̕��V����܂܂ɐg�����V���悤�ƐS���ł߂�A�������邱�ƂŁA�S�̓����܂܂ɐg�̕����ȑO�̉䂪�g�Ƃ͈Ⴄ���S�̂��o�Ƃ����s����B���Ȃ藝�����ۂ����ƂɂȂ��Ă��܂��B ���ʁA�a�̂ł͝R��Ƃ����S������\������Ƃ����ꍇ�A�Ⴆ�Η��̂ł���A�@�חD���ȗ��̏����̂��A�������ꂽ���I���E���`�����悤�Ƃ���X�����������̂ł����āA���̏ꍇ�A�a�̂��r�ގ҂́A��������҂ł���A���̗�����҂̗���Ŏ��g�̗��������������������Ƃ������̂ł����B����ɑ��āA�u���Ă����炶�c�v�̉̂̎p������̂ɂ��Ă͂߂Ă݂�A���g�̗����ɑ����ĉr�ނ̂ł͂Ȃ��A������u���ė��Ƃ����S���I�����g�Ƒ������ՓI�Ɋώ@����悤�ȌX���ɂȂ��Ă���Ƃ���ɓƎ���������Ǝv���܂��B�܂�A�u�V�������o�v�Ƃ������Ƃ́A���Ȃ��王�_������Ē��ՓI�Ɏ��Ȃ߂鎋�_�ŁA����͐����̏����̂悤�ȋߑ㕶�w�ɂ����Ύ҂̎��_�ŕ�����q�ϓI�Ɍ��Ƃ������Ƃɋ߂��̂ł͂Ȃ����B�������������̐S���`�ʂ̂悤�ȁA���́u���Ă����炶�c�v�̉̂ł����A�o�Ƃɍۂ��Ă̐S���I�ȐS��̗h�ꓮ���̂�����������悤�ȂƂ����\�킵�Ă���Ƃ���́A���s�ɓ����I�ȂƂ���ł���A�㐢�̏��яG�Y�̂悤�ȋߑ�l�ɂ͏����̂悤�ɓǂނ��Ƃ��ł���_�ŁA�߂����Ɖf�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B �܂��A���c�a�L�u�g�̉����u���s�v�͓ǂ߂Ă��邩�v�ɂ��A���s�̓����̂ЂƂƂ��āA�ނ̍앗�͐V�Í����̍s���l�܂��ŊJ����I���^�i�e�B�u�ƈʒu�t������Ƃ����̂ł��B�����̓`���I�ȌÍ����Ƃ́u�W�߁A�R�����A���ށv���ƂɏI�n����앗�ŁA�܂�A���ꂱ��a�̂��W�߁A������R��������ł݂���Ƃ�����тȎ���y���ނƂ����������ɂ߂�Ƃ������Ƃ́A�V�����\����n��������̂ł͂Ȃ����Ӎs���l�܂邱�Ƃ͖ڂɌ����Ă����B���̍s���l�܂�ɍۂ��āA�����̉̐l�����́A�Í����̉�Ȏ�ɕN�ǂ���u�����I�Ȏ��v�ɂ��̌���������Ƃ��āA���̂悤�ɒ������A�������Ă���u���v����ǂ̂悤�ɒE���o�āA����ɑ��肤��ʂ́u���v�̎p���������邱�Ƃɂ������B�Ⴆ�A������ƂƂ��̎��ӂ���o�����̂��u�Ŏ��A���͂��鎄�v�ł����B�������A����́u�W�߁A�R�����A���ށv�����I�ȁu���v�̏Ă������ɂ����Ȃ��B����ɑ��āA���s�͎����̈Ⴄ���s���Ƃ��������Ȃ��悤�ȓƎ��̃A�v���[�`�����݂��Ƃ����������o���܂��B����ł́A���s���̊j�S�͉����Ɩ₦�A�e�a�́u�V�ُ��v�ɂ�����鐶�����ɒʂ�����̂������̂ł͂Ȃ����ƌ����B�����ł́A�O���ɂ���ď�y�ɐ��܂ꂩ���̂��A����Ƃ��n���ɑ���̂��A����͖₤�Ƃ���ł͂Ȃ��B�@�R�Ɍ��킹��A���Ƃ��n���s���ɂȂ��Ă���،�����Ȃ��A�Ƃ����f�O�Ƃ����Ă������A���������Ƃ���Ɏ����͐����Ă���Ƃ����o��B���ꂪ��ɕ��Ă����u�����I�Ȏ��v���痣�E���Ď��R�ɂȂ邱�ƂɂȂ�B�܂�A������₷���������邱�Ƃ����݂�ƁA�Í�����A�����ᔻ������Ƃ����Ƃ́u�����I�Ȏ��v�ɗ��܂��āA���́u���v�����Ƃ����悤�Ƃ����B����ɂ������āA���������u�����I�Ȏ��v��˂������āA������̎��A�܂胁�^���x���̎����s���l�܂��Ă���u�����I�Ȏ��v���q�ϓI�ɒ��߂邱�Ƃ��ł����B���ꂪ�A���ۂɘa�̂��r�ތ���ł́A�a�̂̐g�̓I�ȃ��Y���ɐϋɓI�ɏ���Ă����B������A���́u���Ă����炶�c�v�̉̂́A���s�����悭��Y��ł���̂Ƃ͍l�����Ȃ��Ƃ����܂��B����́A�ȑO�ɐG�ꂽ���F���q�⏬�яG�Y�̓ǂߑ�I�l�̔Y�߂鎩�Ȃ̓��ʂƂ������̂Ƃ͈���āA�����Ɨ͋����\���ƌ�����Ǝv���܂��B �y�Q�l�}���z ���V���m�ҁu���s�����̗��H�v�i�p��\�t�B�A���Ɂj ���c�a�L�u�g�̉����u���s�v�͓ǂ߂Ă��邩�v�i�w���w�x�Q�O�O�Q�N�R�E�S�����j ���̒����̂ĂĎ̂Ă��ʐS�n���ā@�s����ʉ䂪�g�Ȃ肯�� �o�Ƃ��ĊԂ��Ȃ����̍�i�������ł��B���̒����̂Ă����肾���A�ǂ��ɂ��̂Ă��Ȃ��ł��鎄���B�������Ă܂��S�ɂ͓s�̂��Ƃ����������E���̂�����A�Ƃ��������Őe���܂�Ă���̂ł��B �����悤�ȉ̂����ɂ����Ă����܂��B����͏o�Ƃɍۂ��ĉr�̂Łw���؏W�x�ɂ�ݐl�m�炸�ł����߂�ꂽ�����ł��B �g���̂�l�͂��ƂɎ̂邩�́@�̂Ăʐl�����̂�Ȃ肯�� �u�̂v�Ƃ��������݊|����悤�ɌJ��Ԃ��āA�̂Ă邱�Ƃ̔����ȍ��ق�\�����Ă��܂��B�����ɁA�J��Ԃ����ƂŔ����̃��Y���������肾���A�����̌y���E�o�~��������������B���������Ƃ���ɁA�����̉̂̋��ʐ�������܂��B��ʂɐ��s�̊�������͓�����ƂƓ����w�V�Í��W�x�̎���ƌĂ�܂��B���́w�V�Í��W�x�̓��F�̂ЂƂƂ��āA����A�O��A�̌��~�Ȃǂ̋�@������܂��B�����M�j�́A���̋�ꂩ�琶�܂�郊�Y���ɂ��āA�܁E���E�܂̏�̋�Ǝ��E���̉��̋�Ɉ����A��̋�Ɖ��̋�Ƃ��݂��ɔ����E�Ɖ����Ɠ��ȃ��Y���ݏo���Ǝw�E���Ă����B���̉̂ł́A��̋�́u���́v�Ƃ����^��`�ŋ���Ă��܂��B�����āA���̋�́u����v�Ƃ����r�Q�̏������Ō���Ă��܂��B�u����v�̉r�Q�Ƃ����̂́A����܂ŋC�t�����ɂ������Ƃɏ��߂ċC�t�����C������\���p�@�ŁA���̋����������Ƃ��A�r�Q�̈ӂ�������̂ł��B���̉̂͏�̋�Ŗ₢�����A����ɑ��āA�����œ������������Ƃ������⎩���̑̍ق��Ƃ��Ă��܂��B���̉́A�����ŋC�Â��A�������Ƃ������Ƃ́A�C�Â��܂łɎ��Ԃ��������Ă��邱�Ƃ��������Ă��܂��B��̋�Ɖ��̋�ł͎��Ԃ̊u���肪����B�܂�A���ڃX���[�Y�Ɍq�����Ă��Ȃ��B���̊u���肪���Ȃ��Ă���Ƃ����v���I�Ȃ��̂�����������悤�ɂȂ��Ă���B���̂悤�Ȏ��⎩���̑̍ق̉̂́A���s�̍앗�̓����̂ЂƂƎv���܂��B ���̉̂ɉe����^�����Ǝv���鎟�̉̂ɂ́A���⎩���̑̍ق͂���܂���B �S�ɂ͐S�����ӂƎv�Ђ��ɐg�͐g�����ڂ���̂ɂ����肯�� ���r���u�U�؊�̏W�v ����ł� ���̒����̂ĂĎ̂Ă��ʐS�n���ā@�s����ʉ䂪�g�Ȃ肯�� �ɖ߂�܂��傤�B�w�R�ƏW�x�ɂ́A���̉̂ƑO�サ�āu�̂Ă�v�Ƃ������Ƃɂ���������̂����ׂ��Ă��܂��B �O�ɂ� �̂Ă���ljB��ďZ�܂ʐl�ɂȂ�@�Ȃِ��ɂ���Ɏ�����Ȃ肯�� ��ɂ� �̂Ă��܂̐S������ɐV���߂ā@���鐢�̐l�ɕʂ�ʂĂȂ� ���̂悤�ɉ�����A�̂Ă�̂ĂȂ��Ƃ����̂�����ł���̂�����ƁA�ǎ҂́A���s���o�Ƃɍۂ��Đ[���ɔY�Ƃ������Ƃ�z�����邱�Ƃɓ�����܂��B�̂Ă�ׂ����̂Ă���ׂ����Ƃ�����ґ�����߂���₢�ɁA�N���s�́A���N���؎��ȉۑ肾�����Ƃ�������ނ��ƂɂȂ�܂��B���̍��A�܂�o�ƑO��̐��s�̉̂ɓƔ����邢�͎��⎩���̕\���`���������̂���r�I�����̂́A���̎����A�ނ��A�g�݂̍����S�݂̍���ɂ��Đ[���Ȏv�������炵���B��������A�������r�܂ꂽ���s�̉̂ɓ��ʂ̎v���̐Ղ����������悤�ɂȂ�B�������r�܂ꂽ���⎩����Ɣ��́A���������킳��D�������������ꌩ�ق��̂��A�_���I�A�v�ٓI�ɕ������Ă���B���ꂪ�A����܂łɂȂ��������ȓI�Ȉ�ۂ�ǎ҂ɗ^���A���܂ł̘a�̂Ƃ̍��ʉ��̂��Ǝv���܂��B �y�Q�l�}���z ����Ĉɐ��̕��ւ܂��肽�肯��ɁA�鎭�R�ɂ� �鎭�R�J�������悻�ɐU��̂Ăā@�����ɂȂ�䂭�䂪�g�Ȃ��� �����ɂ��A�o�Ɠِ����ʂ�������ɓs����ɐ��̒n�ɉ�������r���A�鎭�R�Ɏ��������̟��ŁA�u�s���̂Ăė鎭�R���z����B�Ȃ�ӂ�\�킸�J�����͐U��̂ĂĂ������A�����̉䂪�g�͂ǂ��Ȃ�Ƃ����̂��낤�B�v�Ƙa�̕��w��n�ł͉��߂���Ă��܂��B����ŁA�o�Ɠِ���̎��Ȃ̊��S��\���������̂Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �������猩��ƁA�u����āv�͏o�Ɠِ����ĂƂ����Ӗ��ŁA����͎����I�Ȃ��̂ƁA�o�Ɠِ����������X�����ӎ��A���Ƃ��A�����ɏo�Ƃ�������ւ̕s���Ƃ������̂悤�Ȃ��̂��܂܂��A����������Ԃɂ����āA���̉̂��r�u�鎭�R�v�́A�n���I�ɂ͓s�ƈɐ��Ƃ��Ƃ���Ƃ��āA�������z����Ɠs�Ɉ����Ԃ����Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�B�S��I�ɂ́A�o�Ɠِ��̖����ɂ����Ĉ����Ԃ��i�o�Ƃ��~�߂Đ����ɖ߂�j���Ƃ̂ł��Ȃ�������z���邱�Ƃɔ�g�����Ƃ������߂�����܂��B ���������鎭�R�̓ǂݕ��̐��Ƃ��Č��r���̉e���͍l������Ǝv���܂��B �鎭�R�ւ̂��Ȃ��ɂƂ��ӂ�Ă��₵�������̂Ȃ�܂��邩�� ���Ƃ����ł����ɂ��邵�鎭�R�ӂ肷�ĂĂ���킪�g�Ȃ�Ƃ� �ӂ肷�ĂĂ�������܂��ɗ鎭�R���ӂ��̕��̂ӂ����܂����� �����́u�U�؊�̏W�v�̉̂ł͗鎭�R�����E�Ƃ��đ����Ă���_�ŁA���s�̉̂Ƌ��ʓ_�������܂��B�u�鎭�R�ւ́c�v�̉̂ł́A�鎭�R���ɐ��ւ̓�����Ƃ��đ�������ŁA�ɐ��ɑ؍݂��鎩�g���u�ւ̂��Ȃ��ɂƂ��ӂ�āv�ƕ\�����Ă��܂��B�u���Ƃ����Łc�v�̉̂ł́A�鎭�R�͓s�ƈɐ��Ƃ̒��ԂɈʒu���鋫�E�_�Ƃ��đ������Ă��܂��B�r���ɂƂ��Ă̗鎭�R�͂��Ď������g��u���Ă����s�ƁA���݂̎������g��u���Ă���ɐ��Ƃ��u�₷�鑶�݂ŁA�u���₵�������̂Ȃ�܂��邩�ȁv��A�u�ӂ肷�ĂĂ���킪�g�Ȃ�Ƃ́v�Ƃ������S�A�܂�V�����g�ł���Ȃ���Ɖ��̒n�ɕ�炷�Ƃ����V�����������邽�߂̂��̂������ƌ����܂��B�����悤�ɁA���s�̉̂Łu�����ɂȂ�䂭�䂪�g�Ȃ���v�Ƃ����q�����A�鎭�R�������ɂ����镪��_�ł���A��������U��Ԃ�A�s�������v�����̂ɑ��������ꏊ�ŁA���̂悤�Ȋ��S��\������̂ɑ��������ꏊ�������ƌ����܂��B �a�̂ɂ����āu�鎭�R�v�Ƃ����ꏊ�́A�̖��Ƃ��Ă��������Ă���A�u�鎭�R�v�́u��v����Ƃ������Ƃ���u�Ȃ�v�A���邢�͗��U��Ƃ������Ƃ���u�ӂ�v�Ƃ������t������Ƃ��ĉ̍��ɗ��p����Ă��܂��B���̉̂ł��A�u�����ɂȂ�䂭�v�ɂ́u��v��������A�u�U��̂Ăāv�ƂƂ��Ɂu��v�̉���ƂȂ��Ă��܂��B�����ŁA���E�Ƃ����鎭�R�Ƃ��������̏ꏊ�ɁA�a�̓I�ȋC�����̈ڂ낢�Ƃ����َ��Ȑ��E���d�Ȃ��ē����I�ɑ��݂��Ă���Ƃ����܂��B�u�J�������悻�ɐU��̂Ăāv�ɂ́A�����̎����Ă��邷�ׂĂ�U��낤�Ƃ����ؔ�����ǂݎ�邱�Ƃ��ł������ŁA�y�₩�ȗ�̉��F���������̂ƂȂ��Ă���B���̉̂̉��߂ɂ́A�����ւ̖��邢��]����ނ��A�����ւ̕s�������������邩�ňӌ���������Ă���Ƃ����܂����A���̂ǂ��炩�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�����ł���Ǝv���܂��B�܂�A�s���ȐS��a�̂̓`���ɐg���ς˂邱�Ƃő����܂ŗ�̉��̂悤�Ɍy�₩�ȗ��l�������悤�Ƃ����B���̂�����Ƃ����w�L�т̐S�̌��ԂɁA�s�����E�ъ�����B���������āA�ŏ��ɏq�ׂ����߂̐��s�̌l�I�ȐM�̖����̃��m���[�O�Ƃ́A������ƈႤ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B �܂��A���̋�u�����ɂȂ�䂭�䂪�g�Ȃ���v�͘a�̘̂_���Ƃ��ĘA�Ȃ鑼�̍�i���Ƃ��� ���̒��͂����ɂȂ�䂭���̂ƂĂ��@�S�̂ǂ��ɂ��ƂÂ������ �i�a���W�j ���̉̂̎����ɂ́A���̒������������Ȃ�������A�K��̐₦���l�ɑ������̂Ƃ���܂��B���̒��̓�d���𗘂����āA�j�̂��Ȃ��ɂƂ��Đ��̒��̑��������͐��ǂ̕s����Ȃǂ�������Ȃ����A���̎��ɂ́A���Ȃ��Ƃ̒��ړI�W���������̒��Ȃ̂��ƌ�������ł��B���s�̘a�̂́A���̉����̏��́u�i�Ȃ�䂭�j���̒��v���p���Ȃ�����A��蒼�ړI�ɁA�������A�����I�Ɏ������g�̓��̂Ɍ������Ė₢�����Ă���Ƃ����킯�ł��B�܂�A�o�Ƃ��āu���̒��v���̂Ă�Ɓu�䂪�g�v�͂����ɖ��h���ɎN�������̂��A�ƁB���̉̎��̂��h�ꓮ���Ă���Ƃ�����̂ł��B �a�̂ł͗��̂ɂ����炸�A���i���r�̂ł��A�����ɂ��āA���̏�����@�ׂɕ\�����Ă���̂��A���s�́A������o�ƁA�܂�M�Ɉڂ��ς����ƌ����܂��B�Ƃ��ɁA�����ƌ����Ă��A�a�̂͗��̖����Ƃ����Ȃ�ʗ��Ƃ����������Ƃ������ߌ��I�Ȗʂɒ��ڂ��ďd�_��u���̂��a�̂̓����ŌÍ��W�Ɏ��^���ꂽ���̂̂قƂ�ǂ����������̂ł��B���s�̘a�̂ɂ́A���̍�i�̂悤�ȏo�Ƃ��邱�Ƃւ̖�����s�����F�Z���ł����A���������a�̂̌`���I�ȓ����ɂ��_���傫���Ǝv���܂��B������A���s�̐N�̐l���̔Y�݂Ƃ����悤�ȋߑ㕶�w�̐t�̔Y�݂̂悤�Ɏ���ċ������Ă��܂��i�Ⴆ�Ώ��яG�Y�j���Ƃ�����悤�ł����A�����ƌ`���I�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������A�����́A�K�����肪����̂ŁA�_�C�A���[�O�ɂȂ�܂��B����ɑ��ĐM�����̓��m���[�O����{�ł��B�������A�����ŗp����ꂽ�\�����ڂ��ς����̂ŁA���m���[�O�ɂȂ炸�_�C�A���[�O���������B���ꂪ�A���̘a�̂ł́A�|���≏��Ƃ������Z�@���g���Ă���Ƃ���ɏے��I�ɕ\���Ă���Ǝv���܂��B����́A�~�n�G���E�o�t�`�����h�X�g�G�t�X�L�[�́u�n�������҂̎�L�v�̎�l���̃��m���[�O���_�C�A���[�O�I�ƕ]�����̂Əd�Ȃ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B �܂��A���̉̂́w�R�ƏW�x�̑��ɂ��A�Ⴆ�w�V�Í��W�x�ɂ����߂��Ă��܂��B���̉̂͂P�V���̎G�̂Ɏ��߂��A���̂Q�����A�R��Z�b�g�Ŕz��Ă��܂��B �肵�炸�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���~ ���̒���S�����������Ƃӂ��Ȃӂ��̉���g�̂����Ђɂ� ���Â܂̂����֏C�Ƃ����肯��ɁA�ӂ��̎R����߂�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���s ���ɂȂт��x�m�̉��̋�ɂ����Ă䂭�ւ��m��ʉ䂪�S���� �g���̂Đl���s�̓��h����S�̕\���A���~�̎v���̉Ƃ��Ă̕\���A���s�̕x�m�̉��̂悤�ɉʂĂȂ��Ȃ��v���̕\���ł���B���̎O��́A�R�Ƃ����z��̖ʂ�����A�o�Ǝ҂̐S�̕\���Ƃ������ʂ̘A�ւ��Ă�����ׂ����̂�����A���s�I�Ȃ��̂���w���ʂ�����Ă���悤�ɂ��v����B�i���ꂫ�ݍ]�u�V�Í��W�G���ɂ����鐼�s�̂̈ʑ��v�j�h���̂悤�ɏo�Ǝ҂̐S�̕\���Ƃ������ʂ̘A�ւ��R��ɂ͂���Ǝv���܂��B�������A���ꂾ���łȂ��A���s�ɂ��Q��B�ЂƂ͏o�ƌ�Ԃ��Ȃ��̍��́A����ΐ��s�̏o���_�ɓ����鎞���̍�i�ƁA�����ЂƂ͔ӔN�߂��̐��s�̓��B�_��������i���A���~�̉̂����Ƃ���`�őΒu�I�ɒu����Ă���B�����������ݍ���Ō����ƁA���s�́u�鎭�R�v�̉̂͊��q�̂悤�ɏo�Ƃ������̂̉䂪�g�̍s�������Ă��Ă���Ƃ��낪�\�킳��Ă�����̂ł��B�������~�̉́B���͐g�̒����ق����A���̐����}�����悤�Ƃ��Ă���B�x�m�̉��Ɏv��������āA�Əo�Ǝ҂Ƃ��Ă̎��~�̐g�̎v�������������́B�����āA�R��ڂ̐��s�́u���ɂȂт��v�̉̂́A���s���g���u���ꂼ�킪���̎��Q�́v�Ƃ������̂ŁA���̋�A�S��ڂ́u�䂭�ցv���r���Ƃ��A�u�鎭�R�v�̉̂łǂ̂悤�ɂȂ��Ă����䂪�g�ł��낤���ƁA�����̍s������₢�����Ă����̂ɁA���̍s�����͕x�m�̉��Ɠ��ꎋ����A�u�䂭���v�̕�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ł��邱�Ƃ����A�܂�Ől���̓������o�����悤�ł�����B�܂�A�w�V�Í��W�x�̕Ҏ҂́A�����������s�̉̂𐳂������߂��āA�����ĂR��̑g�ݍ��킹�ŃZ���N�V���������̂��낤�Ǝv���܂��B �y�Q�l�}���z �������`�u���s�̗鎭�R�̈��ɂ��āv ���ꂫ�ݍ]�u�V�Í��W�G���ɂ����鐼�s�̂̈ʑ��v ���{�����u���s�v�i�R���N�V�������{�̐l�I�j ���������S�͂��Ă��R���@�U��Ȃ�̂�g�ɋA��ׂ�

�u���������v�Ƃ������t�́A����ׂ��ꏊ���Ӗ������Ñ��u�����v����u����i����j�v���Ƃ������A��������A�S�������Ɏ䂩��Ă��̕����ɂ������o�邱�Ƃ�A�S���������������炢�炷�邱�ƂƂ����Ӗ��ɂȂ邻���ł��B���������āA�u���������S�v�́A�S���̂���V�����Ă������Ƃ��Ӗ����܂��B�u��ɂȂ�S�͏t�̉��ɂĐ��ɂ��炶�Ǝv�З����ȁv�́u��ɂȂ�S�v�Ɠ����悤�ȗV�������o�ɂ��\���ł��B �v�ۓc�~�́u���s�́w������o��S�x�@�ɂ��āv�ł́A���̂悤�ɐ�������Ă��܂��B �Ԍ��ւ̎]�̂◷�̉́A�X�ɂ͏o�ƑO��̈�A�̏q���̂̊�𐬂����̂��A�������u�����ꂢ�Â�S�v�T���u��������S�v�Ƃ������ɕ\���ł���Ƃ���A����͕����̏�ł͂���@�i�������[���w�ɑ�\�����A���̂̊���Ȃ��u���v�Ёv�Ƃ����A���֓��ւƒ��������܂��Ă䂭�S���j�Ƃ͐����̎u���A�����O�֊O�ւƋ�藧�Ă�ꕂ������S���Ƃ������Ƃ��ł���B�������Ȃ���A�O�֕�������Ƃ����Ă��A����͐g�̂̊O�ւƂ������Ƃł����āA���Ȃ̑r�����Ӗ�������̂ł͂Ȃ��B�ނ���A�g�̂���藣����Ď��Ȃ̐S�����������Ȍ`�Ŏ��o����A�������Ƃ����_�ł́A�S���I�X���͐g�̂̋�ɂ܂Ŕ������˂Ȃ����̂̉��Y�̏ꍇ������w���߂��Ă��邱�Ƃɒ��ӂ��ׂ��ł���B����́u������v�Ƃ����A�u��������v�Ƃ����Ȃ���A������A��������ĖY��̋��ɗV��ł���̂ł͂Ȃ��B���ȁA������A��������Ƃ�����Ԃɂ����čł������Ɏ���̐S�A��Ƒ��Ă���̂ł���B ���́u���������S�v�́A���֓��ւƒ��������܂��Ă䂭�u���v�Ӂv�Ƃ����S����ԂƂ͐����̎u�����������̂ł����A��͉�������������̂ł͂Ȃ��A�[���u���v�Ёv�̉ʂĂɂ�����o���u�S�v���A�₪�Ắu�g�v�ɖ߂�A���ꂪ�ȑO�����������u���v�Ёv���u�S�v�ɋ�����Ƃ����悤�ɁA���s�́u���������S�v�͉~�I�ȍ\���ɂ����đ��������̂ƍl���Ă��������̂ł��B ���̉̂����߂�ꂽ�w�R�ƏW�x�ł́A���̉̂̑O��ɂ� �g��R���̉Ԃ����������@�S�͐g�ɂ��Y�͂��Ȃ�ɂ� �Ԍ�����̂����Ƃ͂Ȃ���ǂ��@�S�̒����ꂵ���肯�� �̂Q���ׂ��Ă��܂��B�u�g��R���̉Ԃ��c�v�̉̂ł́u���̉ԁv�́u���v�Ɓu�������v���|�����\���ŁA�����Ƃ����������܂�ł��āA�r�҂̏Z��ł���s����͂��Ƌg��R�܂ʼnԂ�K�˂Ă���Ă����Ӗ����܂�ł��܂��B�������̗����o�ĉ����̔����ɉԂ炵���������̂��������������̈�u�ɁA�u�S�͐g�ɂ��Y�͂��Ȃ�ɂ��v�Ƃ����S���g�̂��痣��āA���͎��łȂ��Ȃ�B�܂��A�u�Ԍ���c�v�̉̂ł́A�u���̂����Ƃ͂Ȃ���ǂ��@�S�̒����ꂵ���肯��v�ł́A�Y��̏�Ԃ̐S�̒����ꂵ���Ƃ��Ă��܂��B�Ԃ��S���ꂵ�߂Ă���̂ł͂Ȃ��A�����g�������ꂵ�߂Ă���B����͐S�Ɛg�̂Ǝ������Ă��邩�炱�������邱�Ƃł��傤�B ���̂Q��ɑO������܂�Ĉʒu���Ă��邱�́u���������c�v�̉̂́A�R���ɓ���邠�܂�ɁA�S��D���Y��̏�ԂƂȂ�܂��B�u���Ă��R���v�Ɂu���Ă��~�܂��v���|���āA���̂悤�ɉԂɐS�D���邱�Ǝ��̂́A�����̐�������ނ����Ȃ��A�Ƃ�����߂Ă��܂��Ă��܂��B����ł����߂ĉԂ��U������A�g�̂��痣��ĕ��V����S���u�i�䂪�v�g�v�ɋA���Ă���̂��Ǝ��⎩������̂ł��B �Ȃ��A�Ԃ��U������ŐS���g�ɋA�邱�Ƃɂ��āA���s�͎��̂悤�ȉ̂��r��ł��܂��B �U������ċA��S����ԁ@�̂ɂ��͂邵�邵�Ȃ��� �u�U������ċA��S�v�́A�Ԃ����I��錩�͂����߂ɁA�Ԃւ̐S�c��͐Â܂��Ă��邱�Ƃ�\�����Ă��܂��B ���邢�͂܂��A���̂悤�ȉ̂��������Ă��܂��B �U��Ԃ�ɂ��ސS�◯�܂�Ă܂����ޏt�̎�ƂȂ�ׂ� �Ԃ�ɂ��ސS���Ԃ̎U�����̉��ɂ��̂܂ܗ��܂�ƕ\�����Ă��܂��B �Ȃ��A�R�ܓN�Y�ɂ��A���̂悤�ȗV�������o�́A���{�l�ɐ��_�̍���ɗ������̂��Ƃ��āA�ߑ�Z�̂̐ΐ��̒Z�̂ɂ�������Ǝw�E���܂��B �s�����̂���̑��ɐQ����т� ��ɋz�͂ꂵ �\�܂̐S ����������w�ŃX�g���C�L���������A�ފw���邱��̍�ŁA���N�̐L�������̎��䂪�A�^�ɂЂ낪���̂��Ȃ��ɋz�����܂�āA��u�ɂȂ��Ă���B���́u��ɋz�͂ꂵ�@�\�܂̐S�v���A�����̂��炾����V�����Ă����S�A���邢�͗V�����Ă����S�̎c���ł������B �y�Q�l�}���z �Ԃɐ��ސS�̂����Ŏc�肯��@�̂ĉʂĂĂ��Ǝv�Ӊ䂪�g�� ���s�͏o�Ƃ��āA���炭���ēs���o�āA�g��ő������ނ��ѕ�炵���Ƃ����܂��B���̍��̉̂Ƃ������ƂŁA���F���q�͐��s���g����Ă������R���A�Ҍ���@�ւ̎v�炩��������邽�߂������Ƃ����܂��B�ޏ��̖ʉe�����ɂ��Ƃ����ƁB

�����ɂ�������ĎU��ʉԁ@���������ƂӐS����g�� ���ւ̎]�̂́A���ɎU��Ԃɍō��̔������o���A���ʂ��Ƃɐ��̋Ɍ������悤���A�u�����Ɂc�v�̉̂ł́A���ƐS���������Ƃ܂�搂��Ă���ƌ����܂��B�����̉̂𔒏F�͑Ҍ���@�̎����A�U��Ԃ̔������ɚg��������ړ����Ă���ƌ����܂��B�����ŁA���́u�Ԃɐ��ށc�v�̉̂́A�S�䂭�܂ʼnԂɖv�����A�Ԃɉ��Y��Ă���ԂɁA�������Ҍ���@�̎p�͍��ɓ�������A�Ԃ̉_�ƂȂ��ď��V����B����ɂ���Đ��s�͗��̋ꂵ�݂����������B���������̂��Ƃ����܂��B���ɂ́A����̓t�B�N�V�����̌�t���Ɉ��������Ă���悤�Ɏv���܂��B�����A�a�̂̓ǂ݂������ŁA���ꂪ�̂̓��e��L���ɂ��Ă����̂́A�ɐ�����̗������̂ŁA�ے肷��C�͂���܂���B ���F���q�̓ǂ݂́A���Ȃ胍�}����`�I�Ŏ�ϓI�Ȏv������̋������̂��Ƃ͎v���܂������̉Ԃւ̖v�����r��ł���Ƃ������Ƃɂ͕ς��Ȃ��A���̖v�����ǂ����߂��邩�ŁA���F�͎�ϓI�ɌX���Ă���B�������A�̂�ǂނƂ������Ƃ́A�l���A���̎��ɂ���āA���ꂼ��ɈӖ����Ƃ�������ƂȂ̂ŁA���ꂪ�Ԉ���Ă���Ƃ͌����܂���B�����A����ł͂��̖̉̂��͓I�Ȗ��킢�������Ƃ���Ă��܂������ꂪ����B ���Ƃ��A���̉̂ł͏�̋�ł́u�c��v�ƁA���̋�ł́u�̂Ă�v�Ƃ��������̕����̓��삪��̂悤�Ɏg���Ă��܂��B���ꂪ�A�S�̓����̈�ؓ�ɂ͂����Ȃ��A�����Ă�������A�������������肵�ėh�ꓮ���Ƃ��������̃_�C�i�~�Y������������ł��܂��B ���������S�͂��Ă��R���@�U��Ȃ�̂�g�ɋA��ׂ� �ł́A�Ԃɓ���ĐS���f�r���o�邱�ƂƋA�邱�ƂƂ������悤�ɑ�I�Ɏg���Ă��܂��B ���́u�Ԃɐ��ށc�v�̉̂ł́A���̌�Łu�S�͂����Ŏc�肯�ށv�Ɓu�����Łv�܂�A�ǂ����ĂƂ����^��Ƃ�����Ƃ��Ƃ�錾�t����������ł��܂��B���������āA�ŏI�I�ɂ͔��F�̌����悤�ȉԂւ̖v�����m�肷�邱�Ƃɂ͂Ȃ�̂ł��傤���A�����ɗ��ۂ̃����N�b�V�������u����Ă���B���̃����N�b�V�����̊Ԃ̐S�̗h�ꓮ���������Ƃ��ĕ\������Ă���̂��A���̉̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���ꂾ���炱�ƁA���̉̂�ǂސl�́A���̓����ɓ�����ē�������悤�Ȋ��o�ɑ�����B ��������ƁA�ǂ�ł���Ӗ����������F�̏ꍇ�Ƃ͈���Ă���Ǝv���܂��B�����̎��͍��̖����Ȃ���A���̉Ԃ̔������ɒ^�M���Ă������B�����v���S�A�o�Ƃ����Ă��ׂĂ̎����S���̂ċ������͂��̎������g�̒��Ɏc���Ă������Ƃ�F�߂�������Ȃ��B�������Ȃ��Ă���B�������A����ɑ��āA���̉̂ł͉��Ƃ������Ă��܂���B�ے���m������炩�ɂ��Ă��Ȃ��̂ł��B�Ԃ̔������ւ̎������̂Ă���Ȃ����Ƃ���������ł��Ȃ��A���Ƃ����ĊJ������ł��Ȃ��B���̂ǂ���ł��Ȃ��p���͌��т́u�䂪�g�Ɂv�́u�Ɂv�Ƃ��������œ���������悤�ȏI���������āA�f�肵�Ă��Ȃ��Ƃ���ɕ\���Ă��܂��B���̂ǂ���ł��Ȃ��Ƃ��낪�A�����Č����A���s�̓����ƌ����邩������܂���B ������ǂ̂悤�ɉ��߂��邩�ɂ́A�ǂސl�ɂ���ĕ������Ǝv���܂����A�Ƃ��Ɍ��߂��邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��B�Ⴆ�A�Ԃ̔������Ɋ������邾���łȂ��A�l�Ƌ��Ɋ�сA�l�Ƌ��ɋ����Ƃ����l�̐S�͎��킸�A��������S�͎̂ĂĂ��Ȃ��Ƃ������n���r��ł���Ƃ������߁B���邢�́A�Ԃ̔������ւ̎����ɑ���O��I�ȍߋƈӎ���˂��l�߂����������B������E�̋��n�ւ̓��Ƃ������߁B�����������_�Ƃ��������A���_�̑O�̒��r�ɂ���Ƃ����Ƃ���œǂ�ł�������������Ă���Ǝv���܂��B �����E�����܂����A���s���Ҍ���@�ւ̎v��Ƃ�������ł́A�Ⴆ�Ύ��̉� �ȂɂƂȂ��ڂƕ����������͂�Ȃ�@�E�݂���l�̐S�m���� ���ƂȂ��ڂƂ����͈̂���Ȃ��̂ł���A�����E�l�̐S���v������āA�ƒP���ɓǂނ��Ƃ��ł��܂����A���́u�ځv�Ƃ����̂��A���r���́u�r���]���v�ł��ړE�݂̌̎��ƏЉ��Ă��邱�Ƃł��B �ڂ݂��̂̐l���킪���Ƃ��@�S�ɕ��͂��Ȃ͂��肯�� �i�É́j �́A�{���Œ�̑|�������Ă����j���A�ɂ킩�ɕ��������グ������̂����ŁA�@���ڂ�H�ׂĂ���̂��_�Ԍ��āA�Ђ����Ɏv������悤�ɂȂ����B���Ƃ����č���x�ޏ��̊���������Ǝv�����A���˂̐g�ł͂ǂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B������������C�����Ă���鎞�����邩������Ȃ����ƁA�����ڂ�E��Ō���̖T��ɒu���Ă����B����N�����Ă������A�����͂Ȃ��A�j�͗������ɂȂ��Ď���ł��܂����B ���s�̉̂́A���́u�ڂ݂��̂̐l�v�̐S�������̐S�ɏd�ˍ����ĉr�ƁA�����āA���̌̎��̍@��Ҍ���@�ɋ[���ĉr�ƁA�Ⴆ�A���F���q�Ȃǂ͉��߂��Ă���悤�ł��B�{���̍��M�ȏ����Ɏv�炷��g���Ⴂ�̕��m�A����ʗ��Ƃ����̂́A��Ƃ�_�҂̖��͓I�ȑΏۂȂ̂��낤�Ǝv���܂� �@�y�Q�l�}���z �����ȂׂĉԂ̐���ɂȂ�ɂ���@�R�̒[���Ƃɂ����锒�_ ���̉̂́w�R�ƏW�x�Ɏ��߂�ꂽ�̂ł����A���̌�w��֑�͉̍��x�ɂ����߂��܂����B ���s�́A�ӔN�ɂȂ�ƁA����܂łɍ�肽�߂������̉̂��W�߂Ŏ��̍������A�ɐ��_�{�̓��{�ƊO�{�ɕ�[�����Ƃ����܂��B���̂悤�Ȃ��Ƃ͐��s�ȑO�ɂ͗�̂Ȃ��������Ƃ������ł��B�������A���s�͒P�Ɏ����̉̂��܂Ƃ߂ĕ�[���邾���łȂ��A�����̉̒d�̋����ŋ��m�̓����r���ⓡ����Ƃɔ�]�̌��t�A�܂蔻�����߂܂����B����ɂ��āA�ڍ蓿�q�͎��̂悤�ɉ��߂��Ă��܂��B�����Ƃ����@�������Ɖ̓��Ƃ������w�Ƃ����قȂ������Ɏu�������s�́A�ŔӔN�A�����ɖv��������Ȃ������ߋ��ɂ��āu�N���̐�����̑����Z�v���邢�́u���Ȃ̉̓���������̑����Z�v�����悤�Ǝ��݂��B���̂��߂ɐ���̓��ւ̌��ʂɓ������ĉ̒d�ւ̒u���y�Y�ɂ��悤�Ƙa�̕�[�̂��߂̔������߂��B�܂�A�s�̉̐l�����Ƃ̂����́u����ւ̎��O�v����o���s�ׂł���B���̂悤�ȏ@���ƕ��w�Ƃ�����̖���������̂̊ԂŔY�ޕ����l�Ƃ������s����ᔻ���āA�K�q�r�Y�͎��̂悤�ȉ��߂���܂��B���s�̒��ŕ����Ɖ̓��Ƃ͌����Ė���������̂ł͂Ȃ��A����ǂ��납�����Ɖ̓������ɓI�Ȃ������œ������悤�����B�����āA���̉̍��̐_�{��[�͐��s�̕����C�s�̂ЂƂ̊����ł���A���s�����B�����ō��̏@���I���n�ƌ�����B�����ł́A�����Ɖ̓��̗��҂����݂ɕs���ȑ��݂ƂȂ�A��̂ƂȂ��Ă���ƁB���́A�Љ����̉��߂̂ǂ��炩���̂�Ƃ�������͂���܂��A������ɂ���A���̉̍��Ɏ��߂�ꂽ�A���̉̂͒P�ɉԐ���̌i�F���r�Ƃ��������ɗ��܂�Ȃ��A�������܂�ł���Ƃ����̂ŁA���̂��Ƃ𐼍s���g���ӎ����Ă����A�Ƒz������̂́A���Ȃ����I�O��Ƃ͌����Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B ���̏�ŁA�̂�ǂ�ł����܂��傤�B���̋�́u�R�̒[���Ƃɂ����锒�_�v�́A�Ԃ��_�Ɍ����Ă��`���I�Ȏ�@�ŁA���n������̎R�X���A��l�ɔ��_������Ă���悤�Ɍ����邪�A���̂��ׂĂ��u�Ԃ̐���v�ł��邱�Ƃ��A���̋^�����Ȃ������炩�Ɋm�M���Ă���悤�ɉf��܂��B�����ɂ́A�Ԃł͂Ȃ���������Ȃ��Ƃ��A���Ɏ����U�邩������Ȃ��Ƃ����悤�ȕs�����Ȃ���A�킪�g�ɗ����Ԃ��āA�Ԃ����邱�Ƃ̍߂Ƃ����߂������ӎ����邱�Ƃ������Ȃ��B�����̎��͂����ׂĉԂɖ��ߐs������č����ɂ߂ė�ÂɁA�قƂ�Ǖ���S�łƂ炦�Ă���B��������j�]�̂Ȃ����������������ׂ����܂�Ă��܂��B�������A���ۂ̋g��̍��炭�R�X�����n���āA����قǒ��]��������ł��傤���B�����ł́A�Ԃ̃��[�g�s�A�����\����Ă���ƌ����Ă������B����́A�����w��֑�͉̍��x�Ɏ��߂�ꂽ�g��̍����r���̉̂������ł��B �ȂׂĂȂ�ʂ���̎R�ӂ̉Ԃ͂ȁ@�g���肱����͎U�肯�� �����̋g��̉Ԃ̉r���s�̉̂̌Q��͉Ԃ̃��[�g�s�A�Ƃ��Ă̋g��𒆊j�Ƃ�����䶗����`�����Ă���悤�Ɍ����܂��B�����ɂ͏@���I�Ƃ����Ă������_�鐫������Ǝv���܂��B�Ƃ��ɁA���́u�����Ȃׂāc�v�̉̂́A���̔j�]���Ȃ������Ă��܂��B�����ɂ́A���ׂĂ@������Âȕ���S�A����͕����̌��̋��n�ɏd�Ȃ�ƌ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���A�ɗ��ł����ꂽ�A�Ԃ̒��a�A�S�̒��a�A�̂̒��a�ŁA���̐▭�ȃo�����X���o�́A��������w�������������a�̂ƕ����Ƃ�������ꂼ��ɁA�ʂĂ��̂Ȗ��͂����o���Ă��܂������s���A�n�����̂͂邩�ޕ��Ɍ��͂��悤�Ƃ������s���̌����_�A���̔����ȃo�����X�̈�_�������Ă���B���������̂��Ǝv���܂��B �y�Q�l�}���z ���V���m�ҁu���s�����̗��H�v�i�p��\�t�B�A���Ɂj �g��R�ӂ��Ƃɍ~��ʐ�Ȃ�@�Ԃ��Ƃ݂Ă�K�˓���܂� �g��R�ɍ~��Ⴊ���̘[�ɂ܂ō~��Ȃ���A���̉Ԃт炪�U���Ă���Ǝv���A����T���ɕ��������Ă����ł��낤��B�Ƃ����A���̉̂́A���s�����̉Ԃ��J��Ԃ��r�ނ��Ƃɂ���āA�g��͍��Ƃ��Ē蒅���Ă������Ƃ���A�Ԃ��r�̂ƊԈႦ�����ɂȂ�܂����A����r�̂ł��B �g��̐�����Ɍ����Ă��̂��r�̂͐��s���ŏ��ł͂Ȃ��A�f���@�t�̎��̂悤�ț����̂�����܂��B ����̍~��~�����͂g��̎R�����ɉԂ����肯�� ���̉̂́A�����̂Ȃ̂ŁA���炩�Ɏ��ۂ̋g������ĉr�̂ł͂Ȃ��B���̂��߁A�g��R�̘[�ɐႪ�~��~�����Ƃ��A�[�ɐ������ɉԂ��U���Ă���悤�ł��낤�Ƃ������̂ł��B����ɑ��āA���s�́A�g��̍����R���𒆐S�ɍL�����Ă���Ƃ������Ƃ��n�m���Ă�������A���̂��Ƃ��u�ӂ��Ƃɍ~��ʐ�v�Ɖr�ނ��Ƃ��ł����̂ł��B���s�̂��̉̂́A�g��̐���ÂɊώ@�������炱���r�߂����̂ŁA�f���@�t�̂悤�ɉ̂̋Z�I�Ƃ��č��Ɍ����Ă�Ƃ����\�������Ă��܂���B�u���������S�͂��Ă��R���@�U��Ȃ�̂�g�ɋA��ׂ��v�̉̂��͂��߂Ƃ��āA���ɑ���v���́A���ɗ��܂葱����Ƃ��ł����̂��A���̉̂͗��t���邩�̂悤�ɁA�g��̐�����Ă����ł�������̂ɂƋ�z���Ă��邱�Ƃ��r�܂�Ă���B �@�y�Q�l�}���z ���{�����u���s�v�i�R���N�V�������{�̐l�I�j �g��R���̉Ԃ����������@�S�͐g�ɂ��Y�킸�Ȃ�ɂ� �g��R�̏��ɍ炭���̉Ԃ������Ɍ���������A�ԂɐS���D���A�S���g�ɓY��Ȃ��Ȃ����ƌ����a�̂ł��B������A���s�̉̂ɑ������̉Ԃ��r�̂ŁA���s���ǂ�قǍ��ɐS�䂩��Ă������������Ă��܂��B ���̉Ԃ����ł�p���́A���s���Ǖ炵���\����ԎR�@�A�s���Ƃ������l�X�ɂ����ʂ�����̂������ƌ����܂��B�Ⴆ�Δ\���ɂ� ���炭�t�͖邾�ɂȂ��肹�@���ɂ����͎v�͂���܂� �ԎR�@ �o���Ȃ��Â�Ȃ���t�̖�@�łɂ��Ԃ�܂�݂Ă����� �s�� �����ɂ��͂�Ǝv�֎R���@�Ԃ��O�ɒm��l���Ȃ� �Ƃ����悤�ɁA���ꂼ�ꂪ���ւ̈������r�̂�����܂��B �Ƃ���ŁA���s�̎���̍��́A����̎�������������Ă���\���C���V�m�ł͂���܂��B��ł����\���C���V�m�͍]�ˎ���ɖ����ɁA�]�˂̐���Ƃ����ꏊ�ŕi����ǂ���Ă���ꂽ�V�킾�����̂ł��B�\���C���V�m�̓����͈�C�ɍ炢�Ĉ�C�ɎU��Ƃ����W�c�I�Ȑ��i�̋������̂ŁA��{��{�̎��̌��Ƃ����̂��H���ł��܂茩���Ȃ��Ƃ��낪����܂��B����ɑ��āA���s���D�g��̍��́A��ɎR���ŁA�J�Ԃ��g��R�̍��������Ɉ�Ăɍ炭�̂ł͂Ȃ��A���ꂼ��̎����ʁX�ɍ炭�Ƃ������������āA����͂܂��A�Ԃ̑傫���A�F�����A���Ȃǂ����ׂĈ���Ă���̂ł��B �g��R���N�̂�����̓��ςւĂ܂����ʕ��̉Ԃ�q�˂� �Ƃ������s�̉̂́A���N�Ƃ͈Ⴄ�R�̉��ɂ܂����Ȃ���������Ȃ�����T���āA�������s���������Ɖr��ł��āA�����ɂ͍��̌̍������邩�炱���A�Ⴄ�Ƃ������Ƃ����B�W���A���ɉr�ނ��Ƃ��ł���ƌ����܂��B����́A���s���g��Ɉ�������A���x���K�ꂽ�肵�āA���ۂɋg��̍������Ă�������r�ނ��Ƃ��ł���Ƃ�������̂ł��B�Ƃ����̂��A��������̋g��R�́A�R�x�M�̗�n�Ƃ��āA�߂����ɐl���߂Â��Ȃ������̂ł��B�����͌������s�ғ���[�����ׁX�ƒʂ��Ă��邾���̌��j�Ȕ鋫�ł����B������A�g��̍���a�̂ɉr�ނƂ��Ă��A�s�̋M���ɂ́A���ۂɋg��R�̍������邱�Ƃ͋H�ŁA���]���邩�A�b�ɕ������̂��Q�l�ɉr�ނ��Ƃ����ł��Ȃ������ƌ����܂��B����ɔ�ׂāA���s�́A�g��R�̍��̉��[�����Q���A���ۂɉԂɖ�����ē������邱�Ƃ��ł������炱���A���̉̐l�ɂȂ��A�l�X�ȃ��@���G�B�V�����̍��̉̂�n�삷�邱�Ƃ��ł����A�ƌ�����̂ł��B �@�y�Q�l�}���z ���{�����u���s�v�i�R���N�V�������{�̐l�I�j �R�{�K��u���s�̐��E�v�i�͂Ȃ�V���j �������ԂƉ]�����A���a�@�̍։@�ɂĐl�X��݂�����t���̉Ԃ��U�炷�ƌ��閲�́@���߂Ă����̂��킮�Ȃ肯�� ���̉̂ɂ��āA���яG�Y���g���B�̋����ɂ������̂��������Ȃ�A���s�̋�ς́A���B�̂����ɐ����Ă��킯�ł����B�܂�ŋ���Ԃ��U���ė���l�ȉ̂��B�}�l���}��������͂��Ȃ��B���̔߂��݂͐����Ɉ��Ă�܂��B���̉̂�������Ɗ��������A���B�͂߂��߂��̔��I�o���̂����ɁA���F�̋��ւ��������Ă��킯�ł͂Ȃ����B�i���яG�Y�u���̐l���ρv�j�h�Ə����Ă���B���̏��т̌��t�����ƂɎR�{�K��́A���Ԃ̕��i�ɖ�����ꂽ�^���̑̌����A�o�������҂̋��Ɍۓ����Ă���B�����������Ƃ�����A�̂т̂тƉr�Q����B���������������n�̉̂��ƌ����܂��B���̕��i�͏���ӂ邦������ƂƂ��ɁA�m�b��ڊo�߂����B�����čĂѐS��̂��₮���i�ւƍ��߂��Ă����B���S�Ǝv�O�Ƃ̗Z���ɂ���ĒB�����ꂽ�ЂƂ̋��n���ƌ����Ă��܂��B�������A���̂悤�ȕ\���̋��n�́A�Ȃɂ����s�̓Ƒn�Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�t���Ԅ��U�鄟���Ƃ����悤�ȕ����A�A�z�̌n�����a�̕\���̓`���Ƃ��đ��݂��Ă����ƌ����܂��B �Ⴆ�w���t�W�x�̎R���Ԑl�̉� �t�̖�ɂ��݂�݂̂ɂƗ�����ꂻ����Ȃ����݈��˂ɂ��� �����āA�w�Í��W�x�ł͋I�єV�̉� �t�̖�ɂ킩�Ȃ܂ނƂ������̂��@���肩�ӉԂɂ݂��͂܂ǂЂ� ��ǂ肵�ďt�̎R�ׂɂ˂����́@���̂����ɂ��Ԃ����肯�� �w�Í��W�x�ł͏�L�̓�ЂƂÂ��ɕ���Ŏ��߂��Ă��āA����N����r�܂ꂽ�ꏊ���ʁX�̂��̓���ԓI�ɏ�ʂ��i�s����悤�ȏ��̗��ꂪ��������悤�ɍ\������Ă��܂��B�w���t�W�x�̎R���Ԑl�̉̂́u���݂�v�́A�I�єV�̉̂́u�킩�ȁv�Ɉ����p����A�Ԑl�̉̂ł͐����̈ꕔ�ł��������݂�E�݂́A�I�єV�̉̂ł́A��������̋M���Љ�ł͍s���Ƃ��Č`������A�������G�߂̏z�����s���̐��E���皽�O�ɒE���o���l�̏���u���肩�ӉԂɂ݂��͂܂ǂЂʁv�Ƃ����\���ɕ\���Ă��܂��B����ɁA�u���̂����ɂ��v�Ƃ����Ô��ȏ��ɐg���S���܂ꂽ�\���Ɏ���̂ł��B ���s�̓Ǝ����Ƃ́A���̓`���Ɏv�O�̗��t�������������Ƃ��ƌ����܂��B�u���߂Ă����̂��킮�Ȃ肯��v�Ƃ����\���́A���̒��ɂ܂ǂ��ł��邱�Ƃ���E���o���āA�ڊo�߂Ă���킯�ł��B�����ł͎���Ƃ������Ƃɗ��܂��Ă��Ȃ��Ƃ����킯�ł��B �����ŁA���̉̂̎��������Ă݂܂��傤�B�u�������ԂƉ]�����A���a�@�̍։@�ɂĐl�X��݂���Ɂv�Ƃ����̂́A���͖̉̂������Ԃ̃e�[�}�ŁA�l�X���W�܂����Ƃ���ʼnr�܂ꂽ�Ƃ������̂ŁA���ۂɖ������Ă����Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�����������Ƃ��ϔO�Ƃ��ĉr��ł���Ƃ����̂ł��B�܂��A�����́u���a�@�̍։@�v�Ƃ����̂͑Ҍ���@�̍c���̏㐼��@�i���q���e���j�Ƃ����ЂƂŁA���s�̓���̏����ƌ�����Ҍ���@���Â�������������������ƌ����Ă��܂��B���̃T�����ʼnr�܂ꂽ�Ƃ������Ƃ́A�������Ԃ����͖S���Ҍ���@�Ɍ���Ƃ������ƂƏd�ˍ����āA���̉̂́u���߂Ă����̂��킮�Ȃ肯��v��Ҍ���@�Ɍ��āA���������Ƃ���������N�����Ƃ����ǂ݂��ł���\��������̂ŁA���s�́A���������ǂ܂�����l���Ă���ƁA���ɂ͎v���܂��B���ɂ́A���������Ӑ}�I�ȂƂ���A����Ӗ��P�����ɋ߂��Ƃ��낪�A��̐��̌���̎��̂悤�Ȑl�ԂɂƂ��Ă̐e���݈Ղ��ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B �@�y�Q�l�}���z ���t�̒��i�������j�ɂ�݂��� �N���ʏt���ׂ��v�АQ�Ɂ@�����������Ċ��ӏ��� �u�R�ƏW�v�̊����̂ŁA�y�[�W���J���ƁA�܂��ڂɂƂэ���ł���̂ł��B�͂��߂Ƃ����Ӗ��������A�N�̏��߂̉̂ł��B�����ł͗��t�̒��ɉr�Ƃ���̂ŁA�V�t�̒��A�܂�N�̏��ߓ��̂͂��߂̎��ɉr�̂Ƃ������Ƃł��B ���̉̂́A�̌��~�߂̌��т̌��t�����������悤�Ɂu�����v���r�̂ł��B�������A����̎������̏펯�ł́A�����͌��U�̖�A�܂�V�N�̍ŏ��̖�Ɍ��閲�ł��B�Ƃ��낪�A���͎̉̂����ɂ��Η��t�܂茳�U�̒��ɉr��ł��܂��B����ł́A���U�̖�Ɍ��������r�ނ��Ƃ͂ł��Ȃ��͂��ł��B���̂��߁A���̉̂ł�܂�Ă��鏉���́A�ߕ��̖邩�痧�t�̒��ɂ����āA���̊Ԃ̖���Ō������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �̂ɖ߂�܂��傤�B���̉̂́u�N���ʁv�Ə����ɂȂ��Ă��܂��B���������āA�u�N����ʁv�Ɓu�t���ׂ��v���Δ�\���ɂȂ��Ă��܂��B�Ƃ������Ƃ́A�ߕ��̂���O�̔N�Ɨ��t����n�܂�V�����N�Ƃ��Δ�I�Ɉ����Ă���B�����āA��̋�Ɖ��̋傪�Δ�I�Ɉ�����d�\���ɂȂ��Ă���̂ł��B�܂�A��̋�ł͐ߕ��̖�̐Q��O�̌����̎��_�ŁA���̔N�Ƃ��������Ƃ��ꂩ�痈��t�Ƃ��������i���ꂪ���Əd�Ȃ�܂��j���v���ĐQ��B�����ĉ��̋�ł͉̂��r��ł��鏉�t�̎��_�ŁA��̋傩�猩��Ώ������邢�͖��Ƃ������ƂɂȂ�܂����A���̋�̎��_�ł́A���ꂪ���łɌ����ɂȂ��Ă��܂��B���ꂪ���̋�́u���Ӂv�܂��������Ƃ������t���\���Ă��܂��B�Ƃ������Ƃ́A��̋�Ŏv���Ă����������̋�ł͌����Ɋ������ƂɂȂ�B�܂薲�������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���̉̑S�̂̓�d�\�����ߕ����痧�t�ւ̎��Ԃ̌o�߂ƁA�������疲���v���A���ꂪ����������Ƃ������ƌ����̓�d�̓�d�\���ɂȂ��Ă��܂��B�������A��������������Ƃ����Ă��A���ꂪ�������A���Ȍ����Ȃ̂������܂��ł��B �������������̂�����́A���s�ȑO�̉̂ł��r�܂�Ă��܂����B �v�ЂQ��Ό����t�̖�́@�܂��������ɂނȂ����炸�� �w�����W�x ���Ȃ��Ɉ��������ƔO���Ȃ��疰�����疲�ň����܂����B�t�̖�̖��͐����ɂȂ�Ƃ������A���̖������̂܂܂ŏI��肽���Ȃ��B�{���Ɉ��������A�Ƃ����̂ł��B���̉̂ŁA�u�t�̖�̖��v�͐����ɂȂ�Ƃ����l���������āA�u�v�АQ�v���u�t�̖�̖��v�̂悤�ɐ����ɂȂ��ė~�����A�Ɖr�̂��āA���́u�v�АQ�v�̂悤�ɐ����ɂȂ��ė~�����A�Ɖr���̂ł����B���Ƃ����͖̂{�����Ȃ��̂ŁA���ꂪ���A���Ȃ��̂ƂȂ�Ƃ͂����Ă��A����͖��������ɂȂ�Ƃ�����茻�������Ɏ�荞�܂��Ƃ����悤�ȁA���ƌ����̋��E�������܂��ɂȂ�A�Ƃ������i�̂��̂ł��B �ł́A���́u�N���ʁc�v�̉̂ł́A�����v���āA�܂�~�����̂ł��傤���B���t�ɍ��̊J�Ԃ��������Ƃ����������邻���ł��B�������A���t�ɂ͍��͖����ŁA�����ɂȂ�͖̂����ł��B�����ŁA�t�̏��_�Ƃ̈������̂��̂Ō����Ɖ�������̂ق����A���̉̂ɂ͓K���Ă���Ǝv���܂��B�����ł́A��ň��p���������̉̂܂����Ƃ���ƁA���̉̂́u�v�АQ�v�Ƃ����̂��v���l������Ƃ������Ƃ��z������܂��B�܂�A���_��Ƃ��Ƃ����j���s�ׂ����z�Ƃ��邱�Ƃŋt�ɐ������l������l�����Ă䂭�悤�ȋt�������܂��Ă���B �����āA�u�N���ʏt���ׂ��v�Ƃ���܂����A���ۂ̂Ƃ����A���̗����ɂ͌��U�Ɨ��t�Ƃ������ɗ����Ƃ������ƂŁA�S�N�ɂR�A�S��͋N�����Ă��āA���s�̂V�R�N�̐��U�̓��ɂ��O�x�N�����Ă��܂��B�����̎����Ƃ́A�����I�ɂ͂��̂悤�ȗ�̏�ł̋����I�ȏo�����ɉ߂��Ȃ��̂ł����A���傤�ǂ��̔N�ɉr�܂ꂽ���Ƃ͖��W�Ƃ͌����Ȃ��ł��傤�B �y�Q�l�}���z ���V���m�ҁu���s�����̗��H�v�i�p��\�t�B�A���Ɂj ���Â��Ȃ��Ǝv���鍠�A�Ԍ��ɐl�X�܂��ł����肯��� �Ԍ��ɂƌQ��l�̗���݂̂��@��������̙�ɂ͂��肯��

�l�X���Ԍ��ɘA�ꂾ���ďo������̂͌���ɂ��悭���邱�ƂŁA���̉̂̑�S��́u������v�Ƃ�����́A�ǂ����̂������Ă���̂ɔ����ł��Ȃ��ł����Ԃ��Ӗ����Ă��܂��B���̉Ԍ��ɐl���Q��Ă���Ă��đ��������̂ŁA���������̍��̖��͂������Ȃ��Ă��܂��Ă���B���̂悤�ɂ����Ă��܂��Ă���̂́A���̒N�ł��Ȃ��A�����g���������߂��ƌ����Ă���̂ł��B�u��v�Ƃ����I��̌��t�́A��ʂɂ͍��̉Ԃ��U�炷���Ȃǂ����Ƃ��ɗp�����܂��B���̉̂ł͍��̉Ԏ��g�Ɂu��v������Ƃ����͈̂�ʂ̔��ŁA���ꂱ�����������ő����Ă��鐼�s�����炱�����܂�Ă���\�����낤�ƌ������ƂɂȂ��Ă��܂��B����͂܂��A���𖡂키���Ƃ��ł��Ȃ����Ƃɉ����A���̉�����l�X�ɂԂ��邱�Ƃ��ł����ɁA���̉Ԃɔ������肷��Ƃ����A�܂�Ŏv�t���̕������̂悤�ȐS������̂܂ܕ\�킵�Ă���悤�ɂ������܂��B ���̂悤�ȁA�ǂ��炩�Ƃ������n�ȑ��҂̗~���s���̃X�g���[�g�ȓf���o���i���Ō����A��҂̋����锽�R�I�ȉ̂ɒʂ�����́j���A�w���s���x�Ƃ����\�ŕ\�킳���ƁA���������Ȃ��̂Ɍ����Ă��邩��s�v�c�ł��B�w���s���x�Ƃ�����i�̂��炷���͎��̂悤�Ȃ��̂ł��B���s�A���s�̈����B�t�ɂȂ�ƁA�����������炫�A�����̐l�X���Ԍ��ɖK���B���������N�A���s�͎v���Ƃ��낪�����āA�Ԍ����֎~�����B��l�ō������łĂ���ƁA��N�ʂ葽���̐l�X������Ă����B�������łĂ������s�́A�y�X����Ă����l��ǂ��Ԃ���ɂ��������A�������ꂽ�B���s�́A�u�������䂦�ɐl���Ђ�����̂����̍߂ȂƂ��낾�v�Ƃ����̂��r�݁A�邷������߂悤�ƁA�؉A�ɋx�炤�B�@���̖��ɘV���̐�������A�u���̙�Ƃ͂Ȃv�ƕ����B�u���͂����炭�����̂��̂ŁA��Ȃǂ���킯���Ȃ��B�v�ƌ����A�u�ς킵���Ǝv���̂��l�̐S���v�Ɛ��s��@���B�V���̐��́A���̖����𐼍s�ɋ����A�����B�����������Ă��邤���ɁA���s�̖����o�߁A�V���̐��������A�����V�̍����Ђ�����Ƒ��Â��Ă���̂������B �w���s���x�̐��s�ƍ��̐��̖ⓚ�̒��Ɏ��̂悤�ȕ������o�Ă��܂��B ����A�Ԃ͏㋁�{���̏��Ɍ���A�H�̌��������ł̐��ɏh��B�N���m��s�����ɎO���̉Ă��Ȃ��A����̏��̕��A�ꐺ�̏H���Â����A���؍��y���Â���A�������@�̌�������B �������Ɍ�����̂́A���̌������߂�悤�ɂƐl�X�����i���邽�߂ł���A���R�E�̌[�������̂܂ܕ��ɉ�A���@���Ƃ������@�̌����ł���Ƃ����̂ł��B�����ɂ͐l�Ɍ��炸�A�S�������Ȃ��������ׂĐ����ł���Ƃ������Ƃ��܂܂�A���s�����̐������ɐ����ł��鑶�݂Ƃ��ē��ꎋ�����B���ꂾ���炱���A���s�͍��̖ɔ�������ł���킯�ŁA���s�̖��n�ȐS�����l�Ƒ���ɒu�����̋��n�ɗ��Ԃ��ďd�Ȃ邱�ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B �@�y�Q�l�}���z ���F���q�u���s�v�i�V�����Ɂj ���{�����u���s�v�i�R���N�V�������{�̐l�I�j �Ô��̑Z�̗��ɋ��锵�́@�F�ĂԐ��̂������[��� �r��ʂĂ����́A�y��ɐ����Ă���ɁA�~�܂��Ă��锵���Q�ꂩ��O��A�F���ĂԖ����͕��₵�����ɕ������ė���B���̗[��ꎞ�́B�Ƃ����̂����ȏ��I�ȉ��߂ł����A����ŁA���̉̂̊T�v��͂����ŁA�˖{�M�Y�����̉̂ɗ^���Ă��鎟�̂悤�ȏ̎^���ߖ����Ăق����B�g���n��̔��A����͊R�ɂȂ��Ă��n�`�́A����ȂƂ���̋��A�����ɔ����F���Ăԗ[���̌i�F��`�����B�̐t�Ȃ̂͌���́u�������v�ł��炤�B�����́u�������v�́u�|�낵�E���₩���g�ɂ����ւ�E�ɑR����v���̈ӂ��܂ށB���̏ꍇ�͎O�҂̑����I��ۂɖ������������͂�B���̐l���邱�Ƃ��J�Ԃ��A�����}�ӂ��Ƃ��������A�Ԓ�������F�Ƃ���ӂ��A�s�[�����鏔��ɂ�����������椎҂��A���Ƃ����́u�F�Ă��߂̂������[��v�ɂ͈��̋~�ς��S���A���s�������������m��Ȃ��B���R���̂ւ悢�Ƃ��ӂ̂ł͂Ȃ��B�u�������V�v�̎v�͂��Ԃ�ɖʂ�w���A��шꗥ�̌��̉̂Ɍ��L����l�X���A���̔���u���肬�肷�銦�ɏH�̂Ȃ�܂܂Ɂv�A���邢�́u�Â̚��̓�g�̏t�v���ɂ́A���s�Ȃ�ł͂̕s�v�c�Ȗ��͂Ђ���߂��Ă�āA�ӂƗ܂��܂����Ȃ邱�Ƃ����炤�B���s�������ł���B�h�˖{�M�Y�͐��s��ᔻ�����l�ł����A���̉̂ɂ́A�˖{���ᔻ���鐢�̂Đl�̗���̋����ƈ��̓����͂Ȃ��A��ׂ̂Ȃ��^��X�g���[�g�ɓ`����Ă���Əq�ׂĂ��܂��B �u�Z�v�Ƃ͐藧�����R�̂��ƂŁA���̉̂́A���������R�ɐڂ����킸���Ȕ��n�ʼnc�܂��R�l�̐������i���A���l�̖ڂō�i�ƌ����܂��B�u�Ô��v�́A�܌��M�v�ɂ��ΏĔ��̂��Ƃ��Ƃ������Ƃł��B�R�l�͐X�т̔��̂��I���Ƃ����ɏĔ���������Ƃ������Ƃł��B�����Ă��ēy�n��������������Ɛ��N�Ԃ͏z�I�ɗl�X�ȍ앨���͔|�ł��܂����A�₪�ēy�n�͑����ċx�Պ��ɁB���̉̂́A���̂悤�ȁu�Ô��v�̋Ɍ��I�ȍr�p�̗l�q�����l�̖ڂł������Ă��܂��B�u�Ô��v���u�Z�v���u�v���u���v������ӂꂽ�R�̕��i�ŁA���ꎩ�̂ɂ͊i�ʐS������Ă��Ȃ�������҂��A�[�łɂ��ׂĂ�����ł������Ƃ��鎞�ɁA�Ȃ�Ƃ��₵�����Ŗ����̐������B�l�C�̐₦���R�n�ɗ[�邪����A�₵���Ƃ��g�ɐ��݂�Ƃ��Ƃ����퓅�I�Ȍ��t�ł͌�����Ȃ��悤�ȁA�w�������Ƃ���悤�Ȏ₵���B�����ɔ��̐����F�ĂԐ��ɕ����������A��҂́A����R���ɂ��������ɖ߂��Ă���B�Ô��̍r�p���A�������ЂƂ�ł��̏�ɍs�������Ă��܂�����҂ɁA��ΓI�ȌǓƂƂȂ��ďP��������B���ꂪ�������Ă���B �@�y�Q�l�}���z �˖{�M�Y�u���s�S��v�i�u�k�Њw�|���Ɂj �܌��M�v�u���{�Ñ�R��W�v ���V���m�ҁu���s�����̗��H�v�i�p��\�t�B�A���Ɂj �O�d�̑��q�݂���ɁA��ɂ��ӂƂ����ڂ��āA�O�Ƃ̍߂����������S�n������� �g�ɐς��邱�Ƃ̍߂�����͂�ā@�S���݂ʂ�O�d�̑�

���ۂɉ̂��̂��̂ɐڂ��Č���ƁA���F�͂��̉̂̏�̋���قƂ�ǖ������Ă���悤�Ɏv���܂��B�u�g�ɐς��邱�Ƃ̍߂�����͂�āv�́A�䂪�g�ɐς������g�Ƃ̍߂ŁA�������A�����́u�O�Ƃ̂݁v�Ƃ́A�g�E���E�ӂ̎O�Ƃ̍߂̂��Ƃ��Ӗ����Ă���Ƃ������Ƃ���A�Ƃ��ɂƂ����A�i�a�̂��r�ݑ������j���Ƃ̍߂�������āA�Ƃ����悤�ȈӖ��ŁA���̉̂ʼnr�܂�Ă���̂͐��s���g�ł����āA�̂ł͂��̂����Ƃ��Ɂu���Ƃ̂݁v����肠���ĉr�����̂́A�̉r�݂ł��邱�Ƃ��ӎ����Ă킪�g�ɐς�����Ƃ��ƌ����Ă���킯�ŁA���̉̂̎��͎O�d�̑�ł͂Ȃ����s���g�ł��B���̂悤�ɉ̂��r�ނ��Ƃ�A���̑O��ƂȂ��Ƃ��������ł�ƌ������Ƃɑ��āA���^�I�ȐS�̂킾���܂��\�킷���Ƃ��A���s�̉̂Ɍ����܂��B�O�ɂ݂� �Ԃɐ��ސS�̂����Ŏc�肯��@�̂ĉʂĂĂ��Ǝv�Ӊ䂪�g�� ���������ł��B���̃l�^�ɂȂ��Ă���̂������Y��ςƂ������̂ł��B�����Y��Ƃ����̂͐^���ɔw���܂�Ȃ����t�A�l��f�킷�قǂ̏��藧�Ă����t���Ӗ����܂��B�a�͈̂���ɂЂ������āA���v�ȐF�ɐ��܂�A�Ȍ��t�����邽�߁A�����́u�s�ό���v�ɒ�G����Ƃ����̂ł��B���Ƃ��Ƃ͔����Ղ́w�������W�x�́u���R�����������W�L�v�ɂ�����̂ŁA�����̓��{�ł́w�a���N�r�W�x�Ɏ��߂��A�悭�m���Ă����Ƃ����܂��B ��͂��͍��������̕����̋Ƌ����Y��̌��������Ė|���ē��������Y�ꐢ�X�]����̈��ʖ@�ւ̉��Ƃ��� ���s�̘a�̂��A���̉e���̒��ɂ���A���̂悤�ȁu�߁v���ӎ������a�̂𑼂ɉr��ł��܂����B���́u�g�ɐς���c�v�̂ł́u�߂�����͂�ā@�S���݂ʂ�v�Ƃ��Ă��܂����A����͕K�������A�߂̈ӎ��������Ȃ��ď��ꂽ�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�����悤�Ȑ��X�����C�����ɂȂ�Ƃ������ƂŁA���ꂾ���߂��ӎ�����Ă���Ƃ������Ƃ����ɉf��悤�ɕ\���Ă��Ă���A�Ƃ������Ƃł��傤�B�g����R���ōߏ���ł̂��߂��S����ꂾ�����̂ł���B���s���a�̂̕��w�I�\���̂��߂ɁA�s�ό����s�Y�����Ƃ������Ƃ����o���āA���̍ߋƂ��ق�ڂ����߂ɑO�S���s��̏C�Ƃ��������Ƃ��킩��B����������͑������C�Ƃɂ͍]�ˎ������łȂ��A���������ɂ����ʂ肩���x�͑O�S�։���A���s������܂��Ă���ӂ����ѕ��֏o�āA��ւ������Ƃ�m�鎑���ł���B�i�ܕĎ��u�R�̏@���C�����v�j�h�Ƃ����w�E������A���̂悤�ȓǂ݂��A���Ȃ������̓Ƃ�悪��Ƃ����킯�ł��Ȃ��ł��傤�B

���̐[��Ɛ\�����ɂāA�������Ă�݂��� �[���R�ɐ��݂��錎�������肹�@�v���o���Ȃ��䂪�g�Ȃ�܂� ���r�Ɛ\���h�ɂāA �����ɂ��ď��̌������ߏo�ā@���r�ɍ������̐��ނ�� �����āA���́u�g�ɐς���c�v�̉̂ɑ����̂� �]�@�ւ̛ԂƐ\�����ɂāA�߉ނ̐��@�̍��̐Ɛ\������q�݂āA ���������͖@�����ꂽ�鏊��Ɓ@�������������鍡������ ���̂悤�Ɏ߉ރ��ԁA�[��A���r�Ƃ������A�O�S���ӂ̍s�ꂪ�r�p����Ă��āA���r�h�͑O�S����F����ʂɓo��Ԃ����n�_�ɂ���A���r�̒�͗��{�ɒʂ��Ă��܂��B�܂��A���r�̒n�������O�d�̑�ƂȂ�A�O�S��ƂȂ�A�Ƃ����悤�ɏC��������`������@���I�E�n���I�\���ɉ������ǂ݂��ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B�܂�A�w�R�ƏW�x��ǂސl�́A�����ɕ���ł��鐼�s�̉̂ɓ������悤�ɑ��R���̍s���̌����A���s�̓����ɂ���ĕ����̍\����̌��ł��鑕�u�ɂȂ��Ă���̂ł��B

�Â̍��̓�g�̏t�͖��Ȃ��@���̌͂�t�ɕ��킽��Ȃ� �˖{�M�Y�́A���̉̂ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B�g�����ɂ��㒹�H�@�D�݂́A�D�u���鈣����瞂�̂ł���B��ڗđR�u�S����ސl�Ɍ�����Â̍��̓�g�킽��̏t�̂��������v�Ȃ�\���̌�E��W�̂����~���ɂ��Ă��B�������ɋt�z�����A�S�͂���ǟ��F�Ȃ��A���̖͐̂��Ɖ̂Ђ��Ă��B���܂�����Ɂu�S�Ȃ��g�ɂ����͂�́v��������ł��鐡�@�ł���B�H���Ȃǂł͂Ȃ��B���Ƃ̟������D�ƐS�����悬��̂��A���̉̂̑��ł��炤�B���͐��s�̍ň��̏\��̒��ɝɂւ����B�h�ƂقƂ�ǐ�^�ŁA���̉̂ɔ�ׂ�A���s�̗L���ȁu�S�Ȃ��g�ɂ����͂�͒m��ꂯ��@������̏H�̗[��v�́g�r���ӎU�L���A�ډ������̋t���ɋ߂��h�Ƃ܂ł������낵�Ă��܂��B���̉̂�]������Ƃ������_�ł́A�����������Ƃ��\�ŁA���ɂ́A���̓�̉̂𗼕��r��ł��܂���Ƃ���ɐ��s�Ƃ����̐l�̘a�̂ɑ���Ɠ��ȋ������������Ă���Ǝv���܂��B �܂��́A�u�Â̍��́c�v�̉̂ɖ߂�܂��傤�B�˖{�̎w�E����ʂ�A���̉̂́w�E��W�x�Ɏ��߂�ꂽ�\���� �S����ސl�Ɍ�����Â̍��̓�g�킽��̏t�̂������� ��{�̂Ƃ��鐼�s�ɂ͒������{�̎��ł����Ă��܂��B���̔\���̉̂ł́A��g�̏t���ǂ����������͋�̉����Ȃ��ŁA�ȐS�`�S�A�a�̂��킩��Ȃ玄�̐S��ǂݎ���Ă݂Ȃ����ƌĂт����Ă��܂��B�\���̉̂̌Ăт����ɑ��āA���s�̉̂́u�Â̍��̓�g�̏t�v�̔����������̉萁���̔������ł��������Ƃ��u�͂�t�v����ċt���I�ɓǂ݉����Ă��܂��B����́A���͔\���̌Ăт����̌��́A�m���V�c�̍�ƌ�����u��g�Âɍ炭�₱�̉ԓ~������@���͏t�ӂƍ炭�₱�̉��v�܂��Ă���B�����������Ƃ𗝉����邽�߂ɂ́A�ǎ҂͔\���̉̂�m���Ă��邱�ƁA�����Ă��̉̂̌Ăт����̎����ʔ�����Ƃ������̃��e���V�[��v������̂ł��邱�Ƃ��K�v�ł��B�\���̉̂́u�S����ސl�v�Ƃ����̂͘a�̂̏��������邱�Ƃ��ł���l�Ƃ����Ӗ��ł��B���s�́u�S�Ȃ��g�ɂ����͂�͒m��ꂯ��c�v�̉̂́A����ɑ��āu�S�Ȃ��g�v�͔\���̉̂́u�S����ސl�v�̔ے�ł���A������킴�킴�f���Ă���킯�ł��B����́A���e���V�[�̂���l�ɂƂ��Ă͗]�v�ȕ\���ŁA���ǂ��Ƃ������Ƃ��Ƃ�����ۂ��邱�ƂɂȂ�ł��傤�B�����āA���������S�̂Ȃ��l�ł��u���͂�͒m��ꂯ��v�Ɖr��ł���킯�ł��B���s�ɂ́A���e���V�[�̂Ȃ��ǎ҂�����ɍ݂����̂ł͂Ȃ����B���̓_�ŁA������̐V�Í��̉̐l�����Ƃ��u�Ă鐼�s�̑傫�ȓ����ƌ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B �����āA���s�̂��̖̉̂��킢�́A��L�̂悤�Ȏ���܂�����ŁA�O��ڂ́u���Ȃ��v�ŁA��̋�́u�Â̍��̓�g�̏t�v�̏t�̔��������f�����A���̋�Ŋ�O�̌��i��������܂��B���ꂪ�A���ē�g�{�̂������ꏊ�ɍL�����ʂ̈��ƁA���̈��𐁂��킽���Ă����������ł��B�u���Ȃ��v�̈��ɂ���āA�u�Â̍��̓�g�̏t�v�����z�Ƃ��ė���������̂ƑΏƓI�Ȍ����̍r���Ƃ����p�͒˖{�̂����悤�ɐ��ƃC���[�W�ƂȂ��Ĕ����Ă��܂��B�������A�a�̓I�Ȍ��z�A����͘a�̂̃��g���b�N�ł͉̖��Ƃ����퓅��Ƃ��Ă���C���[�W�ƌ����̎p�̑Ώۂł���A������̓�����Ƃ̗L���ȁu���n���ΉԂ��g�t���Ȃ��肯��Y�̓ω��̏H�̗[����v�������ł��B��Ƃ̉̂ł́A���̑ΏƂ��u�Ȃ��肯��v�ƃX�g���[�g�ɔے肵�Ă���̂ɑ��āA���s�̉̂ł́u���Ȃ��v�Ƃ��āA�Ƃ��ɑΏƂ��ۗ������邱�Ƃ͂��Ă��܂���B���̑���ɁA���ƌ����̑Δ�Ɛ̂ƍ��Ƃ������ԓI�ȑΏƂ��܂�ŁA�I�v�̐̂ɍ炫�ւ��Ă����Ԃ����͂Ȃ��A�������̌͂�t�ɕ����n���Ă��邾���Ƃ�������ς�����������邱�Ƃɂ��Ȃ��Ă��܂��B ����Ȃ�[�ǂ݂Ƃ��āA�����߂���������܂��A�u�Â̍��̓�g�̏t�v�̂���킵���Ƃ����̂́A���̖{�̎��̌��l�^�ł���m���V�c�����V�q�Ə̂���ė��z�����ꂽ�`���I�Ȏ����ɂ�����A�Љ��l�X�̖L���Ȑ������ÂɎ����Ă��āA���ꂪ�u���Ȃ��v�̈��œ`���ƂȂ������j�I�Ȏ����ƑΔ䂵�āA���������̐헐�ŏĂ���r�p�����s�̌����̌��i���f���o���Ă���Ƃ������Ƃ��ł���A�Ƃ������Ƃł��B �@�y�Q�l�}���z �˖{�M�Y�u���s�S��v�i�u�k�Њw�|���Ɂj ���{�����u���s�v�i�R���N�V�������{�̐l�I�j ���V���m�ҁu���s�����̗��H�v�i�p��\�t�B�A���Ɂj �R�{�K��u���s�̐��E�v�i�͂Ȃ�V���j �������܂���Z�ݗJ���Ă�����Ȃ@���͂ЂƂ�ɂȂ��Ƃ���� ���s�͂T�O�̂Ƃ��A�]��ɓn��A�����̗��ɔs��Ďl���̔����ɗ�����q�����������@�̕���w�ł��Ƃ����܂��B���̌�A��C���a�̒n�Ƃ�����P�ʎ���K��܂����B���̐��s�̎l���ւ̗��̈Ӌ`�ɂ��āA�Ⴆ�A�v�ۓc�~�́A�g�P�ɐ����@�̕�Q�Ƒ�t�̈�Տ���Ƃ����A�����̖ړI��B�����Ɏ~�炸�A���Ȃ̑��݁A����ɍL���l�ԑ��݂��A��̓I�ɍl����@��ƂȂ����Ǝv����B�h�Ǝw�E���܂��B�l���ւ̗��ŁA���s�́A�l�Ԃ��A�܂��������g�����ߕԂ��@������A����͋��R�ɓ���ꂽ���̂ł͂Ȃ��A���s�̓��ʂɒ������V���̎��o���A����ɂ͎��̑z�O�������炵�����̂ł������B�����āA���̂悤�Ȏl���ւ̗����A�Ȍ�̔ނ̕��݂ɑ傫�ȉe����^������̂ł������A�Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤���B ��t�̐��܂ꂳ�����Ђ��鏊�ƂāA���̎d�āA���̂��邵�ɁA���̗��Ă�������� ���͂�Ȃ蓯����R�ɗ��Ă�́@�����邵�邵�̌_�肠�肯�� �[���������Ă��܂����B�����悤�ɖ��R�ɐ����Ă���ł���Ȃ���A���̏������͑�t�a�����L�O���ē��ʂ̖ڈt������̂́A���ꑊ���̕����������������������ƂɂȂ�B�Ƃ������e�ŁA�u�������܂��c�v�̉̂Ɠ����悤�Ɂi�ꏊ�͈Ⴄ�ꏊ�ł����j���̖ɏœ_�Ăēǂ�ł��܂��B�����ł́A�g�i�O�@�j��t�ɋ~�������߂����Ȃ�悤�Ȑ؉H�l�܂����C�����ɂȂ��Ă����h�Ƃ������F���q�̑z������A���݂̒a���@�ƂȂ��Ă���n�Ŗڂɂ������̖Ɏv������Ă��邠���̋����ɉr��ł����ۂ̉̂ł��B ���̑O�ɏ��̗��Ă肯������� �v�Ɍo�ĉ䂪�����Ƃւ揼�@�Ղ��̂Ԃׂ��l���Ȃ��g�� �������܂���Z�ݗJ���Ă�����Ȃ@���͂ЂƂ�ɂȂ��Ƃ���� �Ǝ����Ƃ܂Ƃ߂ĎR�̏W�ɋL�ڂ���Ă��܂��B���s�͑P�ʎ�����O�Ɉ������т܂����B�u�����v�Ƃ́A���̑P�ʎ��̈��ł��B�O��ڂ́u������Ȃv�ŁA���́u������v�́A���킻�킵�ė����������Ȃ��Ȃ�Ƃ����Ӗ��ł��B�u������o�Â�S�͐g�ɂ�����˂����Ȃ�ƂĂ������ɂ��͂����v�ƁA���s���g�ǂ����悤���Ȃ����̂������Ǝv���܂��B�Y���̋C�������āA���������̒n�𗣂��A���͂܂���l�c����Ă��܂��ƁA�l�Ԃ̂悤�ɂ��̐S���v�������Ă���̂ł��B���͕s�����߂��͂�����Ƃ����ŁA�Ƃ��Ɉ�{���͐_�̏h��Ƃ��l�����Ă���A���s�ɂ͏����r�B�O�q�́u���͂�Ȃ蓯����R�Ɂc�v�̉̂������ł����A�u�������܂��c�v�ƕ���ł���u�v�Ɍo�āc�v�Ƃ����̂ł́A�����Ă����悤�ɗ��ޑ���ł�����܂����B�������A���̋�C�a���Ƃ��������n�ɂ���A�S��ʂ킹�������c���āA���s�͂܂��ǂ����֍s�����Ƃ���̂ł��B���̉̂́u�������܂���Z�ݗJ���āv�Ƃ����̂́A���̈����Z�݂Â炭�Ȃ�̂́A�ނ̏K���̂悤�Ȃ��̂ŁA�u�Z�ݗJ���v�v�����Ƃ͐��s�́u������v�Ă����S��}������Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�\�킵�Ă���B ���邢�́A���̖�Δ�I�Ɏ��g������悷���Ƃ��Ă��܂��B�u���͂�Ȃ蓯����R�Ɂc�v�̉̂ł́A��t�̒a���̂��邵�Ƃ��ĐA����ꂽ���Ƃ����̂�z�N��������̂ƑΔ䂳���āA���g�̘V�����p���F�������B���̘V���̊��S�͎l���̗��𑱂��鐼�s�̂����ɐ₦���ӎ�����Ă����̂́A�l���ʼnr�܂ꂽ�̂��番����܂��B���Ƃ��A ���܂��͂��Ƃ͂���������������邷�܂Ђ̂��͂�������� �l���̗��ɂ����āA���s�͐̂�z�N������i���Î����A���g�̐̂��ӎ��ɂ̂ڂ点�A����Ƃ̑Δ�ɂ����č������̉���A���̘V�����A����ɂ͂��̐������Ƃ炦��̂ł��B���̂��Ƃ͐��s�����̎����̎��g�̘V�������o���A�܂����g�̎����ӎ����Ă������Ƃ�ǂݎ�邱�Ƃ��ł��܂��B����A�u�v�Ɍo�āc�v�Ɓu�������܂��c�v�̉̂ł́A���ւ̎����͉ߋ��ł͂Ȃ��A������������������́u���v�܂�A���ꂩ���́u��v�֎������������Ă��܂��B���̏��͋[�l�I�ɑ������A�����I�ȕ\���ƂȂ��Ă��܂����A�u���܂��́c�v�̉̂ƕ����đ�����ƁA���̓��́u�䂪�S�v�ւ̖₢�����ɂ��A���g���ǓƂȐg�Ǝ��o���������ŁA���ꂩ��́u���v������߂悤�Ƃ��鐼�s�̐ϋɓI�Ȏp�������Ď�邱�Ƃ��ł���ƌ����܂��B �@�y�Q�l�}���z �v�ۓc�~�u�V�Í��̐l�̌����v�i������w�o�ŕ��j ���V���m�ҁu���s�����̗��H�v�i�p��\�t�B�A���Ɂj ���{�����u���s�v�i�R���N�V�������{�̐l�I�j ���F���q�u���s�v�i�V�����Ɂj ��䶗����̍s�����֓o��́A���̑厖�ɂāA��𗧂Ă���₤�Ȃ�B��t�́A��o�����Ė��܂����͂��܂�����R�̕��Ȃ�B�V�̊O�́A������Ȃ�d�z���Č��Ă�ꂽ��B����֓����ɓo�点���͂点�܂��āA�s�������͂��܂�����ƁA�\���`�ւ���B����s�����ׂ��₤�ɁA�d����d�ɒz���ꂽ��B�o��قǂ̊�ӂ��A���Ƃɑ厖�Ȃ�B�\�ւĔ��Ђ܂͂蒅���� �߂��舧�͂Ƃ̌_�肼���������@�������R�̐��Ќ���ɂ� ��t���t�Ɨ��ގ߉ނɂ����ł������ɂȂ����Ƃ����������A�������̂܂p����Ă���Ɨ��������������B����s���̏C�Ƃ̌������́A��t���O���ϓx����Ɛ���Ȃ������̐g�s�����Ȃ��猩��悤�ł���A�Ƃ����̂ł��B�����̙�䶗����͌��݂̔��\���ԎD���̑�V�R�ԏo�߉ގ��̉��@�ŁA�V�̍O�@��t���O���ϓx�𐾂��Ď̐g����ƁA�����܂��߉ނ��o�����đ�t���~�����Ƃ����`��������Ƃ������Ƃł��B���̎��ɎQ�w����ɂ͐���ƌĂ��}����u��𗧂Ă���₤�Ȃ�v���ēo��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B����́u�o��قǂ̊�ӂ��v�Ƃ����قnj������C�s�̖ʂ��������悤�ł��B ��䶗����̎R���͉�q�t�R�ƌĂт܂����A�ʂ̖��Ƃ��ĕM�̎R�Ƃ��Ăт܂��B �₪�Ă��ꂪ��́A��t�̌�t�Ɉ��Ђ܂��点�������͂��܂�������Ȃ�B�u��q�t�R�v�ƁA���̎R���ΐ\���Ȃ�B���̕ӂ̐l�́A�u��q�t�R�v�Ƃ��\���ȂɂЂ���A�R�������Ύ̂ĂĐ\�����B�܂��M�̎R�Ƃ����t������B�����Č���A�M�Ɏ��āA�܂�܂�ƎR�̕��̐�̂Ƃ��肽��₤�Ȃ���A�\�����͂�����Ȃ߂�B�s�������A�\�ւĂ������o��āA���ɂ܂��肽��A�t�ɂ��͂����͂��܂����鏊�̂��邵�ɁA�������Ă��͂��܂����肯��B���̑b�͂���Ȃ��傫�Ȃ�B����̑哃�Ȃǂ���Ȃ��铃�̐Ղƌ���B�ۂ͐[�����݂���ǂ��A�Α傫�ɂ��āA����͂Ɍ���B�M�̎R�Ɛ\�����ɂ��� �M�̎R�ɂ����o��Ă������邩�ȁ@�ۂ̉��Ȃ��̋C�F�� ��q�t�R�ɓo���Ă݂��B�M�̎R�Ƃ��������������āA�M�ŏ����悤�ɁA�~���o��A��ɂ����݂��ēo�邱�ƂɂȂ����B����Ƃ����ɂ́A�哃�̑b���ۂ̉��ɖ��܂��Ă��āA���̑傫���͑�t�̎��߂̑傫�������悤�������A�Ƃ����̂ł��B���s�́A�����̏C�Ƃ̂��߂Ƃ������A�O�@��t�̐l�Ԃɖ������Ă������̂悤�ɁA��t�Ɠ�����s�����āA�܂�A�Ǒ̌����ċ������邱�Ƃɉx�т����o���Ă���悤�Ɍ����܂��B �@�y�Q�l�}���z ���V���m�ҁu���s�����̗��H�v�i�p��\�t�B�A���Ɂj ���F���q�u���s�v�i�V�����Ɂj ���O�̍��ɁA�����Ɛ\�����ɓn�肯��ɁA���݂Ɛ\�����̂Ƃ鏊�́A�e�X�������߂āA�����Ƃɑ܂�t���āA���Ă킽���Ȃ�A���̊Ƃ̗��Ďn�߂��A��̊ƂƂ����t������B���ɗ���C�m�l�̗��ď��ނ�Ȃ�B����Ƃ��Đ\���Ȃ鎌�������肵�����A�܂��ڂ�āA�\������Ȃ����ڂ��āA�r�݂��� ���ď��ނ�f�ڍ̂�Y�̏��Ƃ́@�߂̒��ɂ������ꂽ�邩��

�F����̒�ɒ��߂邢�낭�Â��@�ԂȂ�˂ǂ������Ђ邩�� �u���ށv�����ɐ������鋛���u�ԁv�Łu�d�Ӂv�Ƃ����E���̕����ƁA�u���ށv�����ł��Ȃ������u����v�ɕ����u�~�Ӂv�Ƃ����~�ς̕������A��d�����ƂȂ��Ă��܂��B���s�̉̂ł́A�u�f�ځv�Ɓu����v�Ƃ��y����d�����������܂��B���邢�́u���v�Ƃ������t�́A��𗧂Ă�A�����𗧂Ă�Ƃ������Ƃ��w������ŁA���̖����Ƃ����E�����̂��̂Ɠ�d�̓��e�ɂ������āA���̌��t�ɐ��s�����������Ǝ����ɏq�ׂ��Ă���킯�ł��B�����ɉr�܂ꂽ�Ǝv���鑱���̌Q�ɂ���d�����ō߂��ӎ�����܂��B ����E�a��Ɛ\�����ւ܂͂�āA�l���̕��֓n��Ƃ�����ɁA���������āA�قnjy����B�a��̉Y�Ɛ\�����ɁA�c���҂ǂ��̐��������E�Ђ�����A��Ђ���A�݂Ɛ\�����̏E�ӂȂ�Ɛ\��������� ���藧���ĉY�c�ɏE�ӊC�l�̎q�́@�����߂��K�ӂȂ肯�� �^�߂Ɛ\�����ɁA����菤�l�ǂ��̉���āA�₤�₤�̐ύڂ̕��ǂ����ЂāA�����O�̓��ɓn��A���͂���R�\��������� �^�߂�艖�O�֒ʂӏ��l�́@�߂�D�ɂēn��Ȃ肯�� ���Ɏh�����镨�����Ђ�����A�����ƂƂЂ���A���������Ď���Ȃ�A�Ɛ\��������� �������͉��y�����h���Ċ��������ׂ��@�����͖������肠�� �u���藧���āc�v�̉̂ɂ��āA����E�a��́A�����̓�ɂ��鑺�ŁA�u���i�݁j�v�͂ԊL�̂��ƂŁA���ނ̑��́A�������͗��̏����Ȃ��̂̂��Ƃł��B���́u�݁v�Ƃ������̊L�C�ɏE���ĎE������Ƃ��q�������̍߂Έ���݁A���Έ�����Œ��߂Ă��܂��B �u�^�߂��c�v�̉̂ɂ��āA�^�߂͑��x�Â̐��k�ɂ��铇�ŁA���O�͂��̓��ɓ_�݂���Q���ł��B�u�߂�D�ɂāv�́A�߂��b��ɂ��邱�ƂƁA�D�̟D�Ɋ|���āA���t�����̎E���̐ςݏd�˂ɂ���ē����C�Y���́u�݁i�ωׁj�v���t���鏤�l�̍߁A���˓��ɐ�����l�X�̏��Ƃɐ��s�͂�������������e����̂ł��Ȃ��A��������ɂ߂Ē��߂Ă��܂��B �u�������́c�v�̉̂ɂ��āA���ɕ����h���Ĕ����Ă��鏤�l�ɁA�����h���Ă��邩�Ɛq�˂��Ƃ���A�����h���Ĕ����Ă���Ɠ������̂ŁA�ǂ�������̂ł���A��������A���O�����ł����ɉ������鉲�y��ׂ��ł���Ɖr��ł��܂��B���ɉ�������Ƃ����̂́u���y�v�Ɓu�`�v���A�����ً`��ł��邱�Ƃɂ��܂��B�����̐^���@�̔�`�̒��ɁA�`�F�̑܂ɓ���Ĕ鑠�����u�`�܁v�ƌ����鏑���������Ƃ����܂��B�܂��A�u�`�o�v�Ƃ����؊ȂɎʌo���������g���Č������s���A��̂���̂�����A���s�������p���Ċ��i�����ƌ����Ă��܂��B���̂��߁A���́u�����v�̉��ɂ��Ȃ�ŁA���O�����ł��u���y�v�͕����ɉ�������B���y�Ɣ��́A���t�̋����̏�ł͊`�ƌI�ɒʂ��Ă��܂��B�������琶�܂ꂽ�ʟ����̂悤�ȉ̂ƌ����܂����A���y�Ƃ����ߐ[�����������A����Ƃ͑ɂɈʒu����͂��̕����̊Ōo�i�njo�܂��͌o���̖ٓǁj�Ƃ������t�ɒʂ��Ă���Ƃ�����d��������܂��B �����̉̂ɂ��āA�����̉̂ŊC��̋����u���߂邢�낭�Áv�ƌ����Ă��邱�Ƃ����������悤�ɁA����ނƂ�����E�����鋙�t������C�ӂ̎q�������A�����Ă�������鏤�l�����́A�݂ȓ��߂ŁA�����ł���A���̗l�q�����t�V�т̂悤�ȉ̂ɉr�ސ��s���g�������߂ɂ���Ƃ������o������Ƃ����̂ł��B�u�߂̒��ɂ������ꂽ�邩�ȁv�Ƃ������t�����ɂ͋U���I�ȃj���A���X�������āA�ߐl�����߂�Ƃ��O�ɐ���ɍs���\�j�̍ՋV�Ɋ��V���A��������B�Ƃ��ɋ����A�Ƃ��ɏj���A�Ƃ��ɋF��A���̂悤�Ȏp�����A�̂⎌�����������������̂ł��B ����A�����́A�Ƃ��Ɏ����ł́A�u�\���Ȃ邱�ƂΕ������肵�����A�c���ڂ��āA��݂���v�Ƃ��u�Ƃ��Ђ���A�c�A�Ɛ\��������āv�Ƃ��u�\��������āv�Ƃ��u�Ƃ��Ђ���A�c�A�Ɛ\��������āv�Ƃ������悤�ɁA�q��Ƃ����`�����̂邱�Ƃɂ���ĉr�̂̌_�@�Ƃ���Ƃ������F������܂��B�����͂�������A�Ώۂ𑨂��鐼�s�̎����������ĒP��Ȃ��̂łȂ����Ƃ������Ă��܂��B�����̍�i�͈ꌩ�ł́A�����̐q��`���ɂ��Տꊴ�������āA�C�ӂ̐������i�����̂܂܂Ɏʂ�����Ă���悤�Ȉ�ۂ�^���܂��B�������A�͂��߂Ɂu����C�m�v�̗��Ă�u��̊Ɓv���������A����ɑ����̂ł͂���Ƃ͑ΏƓI�ȁu�C�l�̎q�v���������Ă��邱�Ƃ���A�����̈�A�̍�i�͈Ӑ}�I�Ɍv�Z����č\������Ă��܂��B���̂悤�ȍ\���́A�O�ɏq�ׂ��悤�ȉ̂̓�d����⋭����悤�Ȍ��ʂ��ʂ����Ă���ƍl�����܂��B���̓�d���́A�����Ƒ��������̐��ɂ����ē����ɑ��݂��A�����ł͂��̂悤�ȍ߂����Ȃ���ΐ����Ă����Ȃ��l�X�̖����ɖ������������r�ƌ�����Ǝv���܂��B �����̉̂́A�ȏ�̂悤�Ȑ��s�̏@���҂Ƃ��ĊC�ӂ̐l�X�̍߂����Ȃ�����f�߂��邱�Ƃ͂����A�ނ���ނ�ɋ������A�ނ�̑��ɂ��鎩�g�����o���Ă��܂��Ƃ����p�������邱�Ƃ��ł��܂����A�܂��ʂ̖ʂƂ��āA���s���C�ӂ̐l�X�ɋ��������Ƃ������Ƃ́A�s�̋M���ɔ�ׂ�Έ��̋��t�ɂ����Ȃ��ނ�̂Ȃ�킢�ɍׂ��Ȓ��ӂ��A�ނ�Ɛe���������Ȃ���A����܂ł̘a�̂̒ʂ��ՂłȂ����������Ƃ������t�����Ă����Ƃ����̍������Ă��邩�ɂ����A�\�ɂȂ����Ǝv���܂��B������ǂ�ł���ƁA�����Ȃ��Ƃ����������A������ƌ����Ă����قNj����������Ă��Ȃ���ł��Ȃ����A���������S����ȓs�̉����̕����ł͂Ȃ��A�����Ȃ��C�l�⏎���̕�炵�ɂ��g���������𒍂��ł����B�������������́A���̐V�Í��̉̐l�����ɂ͂Ȃ��������̂ŁA�����ɂ����s�̓������\���Ă��܂��B �@�y�Q�l�}���z �v�ۓc�~�u�V�Í��̐l�̌����v�i������w�o�ŕ��j ���V���m�ҁu���s�����̗��H�v�i�p��\�t�B�A���Ɂj ���{�����u���s�v�i�R���N�V�������{�̐l�I�j ���F���q�u���s�v�i�V�����Ɂj �������`�u���s�̎l���ւ̗��ɂ��Ą����̎��o�Ƃ������Ɓv ���̒��ɑ厖���ŗ��āA�V�@����ʂ��܂ɂȂ点���͂��܂��āA�䂮�����낵�Đm�a���̖k�@�ɂ��͂��܂�����ɎQ��āA������苗����ł��Ђ���B�������āA�r�݂��� �����鐢�ɉe���ς͂炸���ތ����@����䂪�g���֍��߂������� �헐�̑������ɁA��ɕς鎖�̂Ȃ���������Ă��錎�����߂������Ƃ��B�����Ă��̐������Ăǂ����悤���o���Ȃ��䂪�g�܂ł����߂����v���邱�Ƃ��A�Ƃ������e�̉́B�ی��̗����N�������A���s�͍���R������ċ��s�ɗ��Ă��܂����B�㔒�͓V�c���̖�P�ɑ����āA�����@�͌䏊��E�o���A��̊o���@�e���𗊂��Đm�a���ɓ���A�����ŏo�Ƃ��܂��B���s�́A���̏�ɏo�����r�̂ł��B���R�Ɛl���̑ΏƂ͌Í��W�ȗ��̘a�̂̊�{�\���ƌ����܂����A�����ł́A���܂�ɕς��ʂĂ������@�̒䔯�p�ƁA�����Ə������ς��Ȃ����̖�̌��Ƃ̑ΏƂ́A�c���ł�������ƌ����܂��B�����@�̖��O���v���ΐS���ɂނ킯�ŁA����ɑ��ĐS���ɂ߂ΒɂނقǁB�������Ė�̌��̔������͑����悤�Ɍ����Ă���B���U�Y����Ȃ��悤�Ȍ���ƂȂ��Ă��܂����Ƃ����r�Q��ǂݎ�邱�Ƃ��ł���Ǝv���܂��B �ی��̗�����́A�����̍J��m�a���ɒy���Q���A�s�҂Ŏ����̐g�ƂȂ��Ă��鐒���@�ɉ̂���Ƃ����s���́A���Ƃ��m�j�̈ʂ������ʈ��̏C�s�m�ɂ����ʐ��s�ł����Ă��A���Ȃ�̗E�C��v���邱�Ƃł��������Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��Ǝv���܂��B�������A���̊댯��`���Ă��A�����Đ����@�̈��ۂ��킸�ɂ����Ȃ������Ƃ���ɁA���s�̐����@�ɑ���[������ƁA�Ђ��ނ��Ȑ���݂���Ǝv���܂��B���̈���ŁA���̉̂ɂ��ẮA���}�ŁA���`���ɗ��ꂷ���Ă���A�����̐؎����ɖR�����Ƃ�����]������̂͊m���ł��B�������A���̉̂Ɍ��炸�A���s�̐����@�ɑ���S��́A�̂ɒ��ڂ����ꂽ���̂����ł͔��f�ł��ʂ��̂�����Ǝv���܂��B���҂̊W�̎����́A���s�̘a�̂�ʂ��Ēm����Ƃ��낪�啔���ł����A�S�̌��т��͉̂̉��[���Ƃ���A���邢�͉̂����Ƃ���ɂ���Ɗ�������Ȃ��ʂ�����̂ł���Ǝv���܂��B �@�y�Q�l�}���z ���V���m�ҁu���s�����̗��H�v�i�p��\�t�B�A���Ɂj ���F���q�u���s�v�i�V�����Ɂj �����^��u���s�̘a�̂Ɛ����@�v �]��ɂ��͂��܂��āA�̂Ƃ������Ƃ̐��ɂ��ƕ��������肯��A��R�����Ƃ��Ќ��͂�����B ���̗t�̏�₦�ɂ��ܐ߂Ɂ@���葘�Ӑg�����߂����肯�� ���̉̂́A�����@���]��ɔz������Ă���A�a�̂̓����������萊���Ă��܂���Q�������s���A�F�l�̎�R�ɂ��̎₵����i�������̂ł��B ���s�����̉̂Řa�̂̐��ނ�Q���̂́A�����@�������̉̒d�ɂ�����p�g�����Ƃ��Ē��S�I�Ȉʒu�ɂ������߂ł��B�����@�͐���ɉ̉���J������A�u�v���S��v�Ȃǂ̕S��̂��Â�����A�܂��U�Ԗڂ̒���W�ł���w���؏W�x�𖽂����肵�܂����B����ɑ��āA�����@�ɑւ���Č��͂���ɂ����㔒�͓V�c�͘a�̂ɂ��܂苻�����������A���l���爤�D�������Ƃ���A�a�̂̐��ނ̊�@�������܂����̂ł����B���ہA�w���؏W�x�̌�w��ڏW�x�������r���̎�ɂ���Ċ��������̂͂S�O�N��ɂȂ�܂��B���s�̉̂ɂ���u���̗t�̏�₦�ɂ��ܐ߁v�Ƃ́A���̎����̂��Ƃ��w���Ă���ƍl�����܂��B���s����A���̉̂�ꂽ��R�͎��̉̂�Ԃ��܂����B �~����₦�ʂ铹�ɋ����������@�N�Ƃ݂̂����Ղ����̂� ���s�Ɠ��l�ɁA�a�̂̓����r�₦�邱�Ƃ�߂��݁A�����@�̂��Ƃ����Ȃ��ƈꏏ�ɋ����ĎÂڂ��Ƃ����̂ł��B��l�͐����@�̂��Ƃ��ÂԂ����ł͂Ȃ��A�����@���]��ɔz�����ꂽ����A���[����ĉ̂��Ă���A��R�͎��ۂɎ]��̔z�����K�˂��Ƃ����܂��B�܂��A���s�͐����@�̏��[�����Ƒ����̂����킵�Ă��܂��B ���̒���w�������Ȃ���܂��J���܂�߂ɌN�����͂��� �����܂��₢���Ȃ�䂦�̂ނ����ɂĂ����邱�Ƃ����L�鐢�Ȃ��� �Ȃ���ւĂЂɏZ�ނׂ��s���͂��̐��͂悵��ƂĂ������Ă� �����̉̂́A�����@�̔߉^�ɑ��ĜˊS���鐼�s�̐S��𖾂炩�ɂ��Ă���ƌ����܂��B���ڂɐ����@�ɑ��ďD�Q�̏���q�ׂ�̂ł͂Ȃ��A���̒��⎞����Q���`�ɂȂ��Ă��܂��B�ǂ��炩�Ƃ����Ɛ��s���g�̏q���̊������������̂ł��������@�ɑ���h��̔O������ɂ���A�u�����܂��v�̂悤�Ȍ��t�͐����@�ɂȂ�����Ēɍ��̎v������l���Ă���ƌ������Ƃ��ł���Ǝv���܂��B �܂��A��R�Ƃ̑����̂́A���[�Ƃ̑����̂Ɠ����悤�ɐ����@�ւ̈����ƌh��̔O�����߂��Ă���ƌ����܂��B������̑����̂ł́A���肪�̗F�Ƃ��Đe���̂�������R�ł��������߂��A�a�̂��������邱�Ƃ�Q���Ƃ������Ƃɂ���āA���̂��Ƃ��\������Ă��܂��B���s�����͐����@���]��ɔz������Ă��܂�����̐��̒����A�u���̗t�̏�₦�ɂ��ܐ߁v��u�~����₦�ʂ铹�v�ƕ\�����A���̂��Ƃ�ߒQ���Ă��܂��B���̑����̂ɂ͘a�̂��������邱�Ƃ̒Q���ƁA�����@�̔߉^�ɑ���ߒQ�Ƃ��ӑR�Ƃ����������ʼnr�ݍ��܂�Ă��܂��B���s�Ǝ�R�̉̂���́A�����@��a�̂̂悫�p�g�����Ƃ��Ċ��҂��Ă����l�q��ǂݎ�邱�Ƃ��ł��܂��B�u���葘�Ӑg�����߂����肯��v��u�����������N�Ƃ݂̂����Ղ����̂߁v�Ƃ������t�͂��ꎩ�̊����I�ł͂���܂����A���̉��ɂ́A���Ȃ��Ƃ����s�����ɂ͐����@�Ȃ����Ɛ������Ă���Ɖf�����u�~���̓��v�A�܂�a�̂��A���������̎�łȂƂ��`���Ă��������Ƃ��������ӂ��������܂��B �@�y�Q�l�}���z ���V���m�ҁu���s�����̗��H�v�i�p��\�t�B�A���Ɂj ���{�����u���s�v�i�R���N�V�������{�̐l�I�j ���F���q�u���s�v�i�V�����Ɂj �����^��u���s�̘a�̂Ɛ����@�v �������`�u���s�̗��{���̍��ɂ��Ą��Ҏ[�̈Ӑ}�𒆐S�Ʉ��v �����Ɛ\�����鏊�ɁA���̎��肯��ɁA�܂���� �悵��N�̂̋ʂ̏��ƂĂ��@��������͉��ɂ��͂��� �É��A������߂܂����B���䂳�ꂽ���ƂȂ��ẮA���Ƃ��̂̂܂܋ʍ��ɂ����ꂽ�Ƃ��Ă��A���ꂪ���ɂȂ�ł��傤�A�Ƃ������e�́A���s�������@�̎���A���̕�̂��锒������K�ꂽ���ɉr�܂ꂽ�̂ł��B���s���T�O�̎��Ɏl���ɗ��������̂́A�����@�̕�Q��ƍO�@��t�̈�Տ���̓���ړI�ł������ƌ����Ă��܂��B�ی��̗��ɔs��Ď]��ɔz�����ꂽ�����@�̂��Ƃɂ́A��R��@�@�Ȃǂ��K��Ă��܂������s�͖K�˂Ă��܂���B�����ɉ���������A���߂ĕ�Q�����ł��Ƃ����O��͋��������ƍl�����Ă��܂��B�������A���̐����@�ɂ��Ẳ̂́A���̉̂��܂߂ĂR���c����Ă��܂���B���̂Q���̉̂ł��B �]��Ɍw�łāA���R�̒ÂƐ\�����ɁA�@���͂��܂������Ղ��Â˂���ǁA�������Ȃ��肯��� ���R�̔g�ɗ���ė����M�́@�₪�ĂނȂ����Ȃ�ɂ��邩�� ���R�̔g�̋C�F�͕ς͂炶���@�`�Ȃ��N�͂Ȃ�܂��ɂ��� �u���R�̔g�ɗ���āc�v�̉̂́A�������R�̒n�ɔz�����ꂽ�����@�́A�A���̔ߊ�������̂܂ܓ��n�ŕ��䂳��Ă��܂����̂ł��˂Ƃ������e�́A���s���]��ɏ㗤�������R�̒ÂŁA�����@�̈�Ղ�q�˂ĉr�̂ł��B�u�@���͂����ތ䂠�Ƃ��Â˂���ǁA�������Ȃ��肯��v�Ƃ��������̈�߂́A�����炭�������q�ׂĂ���Ǝv��ꉓ���]��̒n�ɗ�����A���N��ɂ��̒n�Ő��U���I���������@�̍s�ݏ��̐Ղ��A�r��ʂĂĂ������Ƃ́A�\�z���ꂽ�Ƃ͂����A���s�ɂ͏Ռ��ł������ł��낤�Ǝv���܂��B���s�����R�ɒ������̂��A�����@�����䂳��Ă킸���l�N��ł����A��Ղ̍r�p�Ԃ�́A�����@���߂��鐢�̖�����܂��܂��Ɗ���������ɏ[���ł��������Ƃł��傤�B���s�́A�p�Ђ̑O�Ő̓���z���A�����@���E�̑r�����������A���̉̂��r�B�u�₪�ĂނȂ����Ȃ�ɂ��邩�ȁv�Ƃ��������C�́A�@�ꌩ�A���}�ɂ݂��邪�A����߂Ď����I�ŁA�����@�̎������߂Ď����Ƃ��Ċm�F���A�������������C�����\������Ă���ƌ����܂��B �u���R�̔g�̋C�F�́c�v�Ƃ����̂́A���R�̒Â͐̂ƕς�炸�A�����@�����Z�܂��̂�����ÂԂ��Ƃ��ł������ł����A�̐S�̉@�͂������̐��ɂ���������Ȃ��̂ł��ˁA�Ƃ������e�́A�����悤�ɏ��R�ł̍�ł��B���̒n�ŋ��ߌ��I�Ȑ��U���I���������@�̉^���ƁA�̂ƕς��ʊ�O�̊C�l�̕��i��ΏƓI�ɉr�Q���A�@�ɑ��铯����̉̑S�̂ɂ��݂��݂Ɨ���Ă���Ǝv���܂��B�u�����Ȃ��v�́A�Ռ`���Ȃ��Ȃ����Ƃ����Ӗ��ŁA���s�̔߂��݂��ڂɌ�����悤�ł��B �������A���̓��́A���s���h���B���Ď]��̒n�ɓ������A���։@�̈�Ղ�O�ɂ��ĉr�̂ɂ��ẮA�؎��ȋ����ɖR�����ƌ����邩������܂���B����ɂ��Ă͂������A�E�c�͈�Y���g���t�̗�킵���ƁA���ׂ̗D�����́A�l�I�����������ɏo�����Ƃ������A�U�Ȃȕ������ɂȂ��Ă���h�Ɣ�]���A�g����͎�����̉̂̐����Ƃ��Ă������邱�ƂŁA�@�Ɋ�S��V��I�ł����Ȃ�ł������Ƃ������ƂƂ́A�S���ʌ̂��Ƃł���B�h�Əq�ׂĂ��܂��B�����@�ɑ���S��́A���������u������̉́v�ɐ��荞�߂�قǂЂƒʂ�̂��̂ł͂Ȃ��A���G�Œ�̐[�����̂ł��������ł��B���̂Q��́A�\�ʓI�ɂ͐ؔ������������ɖR������������܂��A�ނ���A�̗̂]��ɂ݂�ׂ����̂�����悤�Ɏv���܂��B ����A��Ɍw�ł����̉̂́A�����̉̂Ƃ͈���āA���Ȃ茵���������ŁA�@�̍s�ׂ��l�₷�邩�̂悤�ł��B�u�悵��N�c�v�̉̂̋l�⒲�́A�����@���g�̎��̉̂܂��Ă���ƌ����Ă��܂��B �������̖����Ȃɂ������Ȃ��@�ʂ̏��ƂĂ˂̏����� ���̐����@�̉̂ł́A�u�ʂ̏��ƂĂ˂̏����́v�ƁA�͂邩�̂Ɍ����Ă��܂��B���s�́A���̉̂��v���o�������炱���A�u�ʂ̏��v�Ƃ������t��p�����̂ł��傤�B�ʍ����i���̂��̂ł͂Ȃ��ƒm��Ȃ���A�Ȃ��S�Â��ɉ������Ƃ����Ȃ������̂��A���܂Ō��������ς����Đ\���グ�����Ƃ͑S�����ʂł������̂��ƁA�䂪�g�̎���Ȃ������ڂ݂āA���ꂪ�l�⒲�̉̂ƂȂ��ĕ\��ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���̉̂ɂ��āA�v�ۓc�~���g���ɉ�E���Ă���Ǝv���鐸��ւ̌Ăт����Ƃ��ẮA���̉̂͐���������������ƍl����B�������O�͏����Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ������O�����邩�炱���A���s�͂��̕����F�炸�ɂ͂����Ȃ������̂ł͂Ȃ��ł��낤���B�h�Ƃ��������������A���킹�āA�����̉̂���N�̐����@������b�̈�̊j�ɂȂ�悤�Ȑ��i�������Ă��邱�Ƃ��w�E���܂����B�w�ی�����x�ȍ~�ɁA����͐������L�܂�܂������A�]�ˎ���̏�c�H���́w�J������x�́u�����v�Ɛ����@�̉���Ɛ��s�̐��b�Ƃ��čč\�����܂����B����͎��̂悤�Șb�ł��B���������鐼�s�̓��s�����畨��͎n�܂�܂��B���s�͋���ł��鐒���@�̕������Ɣ�����K��A�njo���A�O�q�́u���R�́c�v�̉̂��r�݂܂��B�u���ʁA���ʁv�Ɛ��s�̂��Ƃ��ĂԐ������܂��B����ƁA�ٗl�������R�Ƃ��������l�e��������������ė����Ă��āA�u���R�̘Q�ɂȂ���Ă����D�̂₪�ĂނȂ����Ȃ�ɂ��邩�ȁv�ƕԉ̂����̂ł��B���̓��e���琼�s�́A���̎傪�����@�ł��邱�ƂɋC�Â��܂��B���s�́A�����@�����������ɉ���ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��Ђ߂܂��B�����āA���s�Ɖ@�̘_�����n�܂�܂��B���s�́w���{���I�x�u�m���I�v�ɂ�����[�]�̉��A�p���t�Y�q�̍c�ʑ����̘b���ɏo���ĉ����̊ϓ_����A�@�͈Ր��v���_����A���ꂼ��_���Ԃ������܂��B�ŏI�I�ɁA���s�́A�����@�̎������䂦�ł���A�Ƃ����{���������o�����Ƃɐ�������B�@�́A�u�o���߁v�̈ꌏ�̌�A�ی��̗��œG���ɉ�����҂�����[�����݁A�����̗���������悤�ɑ������̂��A�Ɣ��܂��B�����āA�啗�������A�����ŏ��߂ĉ@�́A�ٌ`�̎p������ɂȂ�̂ł��B�܂��A�z���̓V��A���͂�����Ă���B�����āA�@�́A�����̖ŖS��\������̂ł��B���s�́A�@�̐�܂����p��Q���A���̉̂��r�ނ̂ł��B���ꂪ�u�悵��N�c�v�̉̂ł��B����ƁA�@�̊炪���₩�ɂȂ����悤�Ɍ����A�i�X�Ǝp�������Ȃ�A�����ď����Ă����܂����B���̂܂ɂ������X���A�����߂��Ȃ��Ă��܂����B���s�͋����o�ꊪ�����{���A�R������܂����B���̌�A���s�́A���̂ł����Ƃ�N�ɂ��b�����Ƃ͂���܂���ł����B���̒��́A�@�̗\���ʂ�ɐi��ł����܂����B�����āA�@�̕�͐������A���Ƃ��Đ��ߕ����悤�ɂȂ����B

�@�y�Q�l�}���z �v�ۓc�~�u�V�Í��̐l�̌����v�i������w�o�ŕ��j �E�c�͈�Y�u���s�̌����v�i�������o�Łj ���V���m�ҁu���s�����̗��H�v�i�p��\�t�B�A���Ɂj ���{�����u���s�v�i�R���N�V�������{�̐l�I�j ���F���q�u���s�v�i�V�����Ɂj �����^��u���s�̘a�̂Ɛ����@�v �V�����ɂ܂�肯��ɉJ�̂ӂ肯��A�]���Ɛ\�����ɏh���肯��ɁA�݂����肯��� ���̒����}�ӂ܂ł������߁@���̏h���ɂ��ތN���� �Ԃ� �Ƃ��o�Â�l�ƂƂ������Ή��̏h�Ɂ@�S�ƂނȂƎv�ӂ��肼 �\�́w�]���x��̕���́w���J���s�x�ɂ��Ȃ��Ă���A�����鐼�s�`���̂ЂƂ����Ă���̂ŁA�V�Í��W�ɂ����Ă���̂ŁA���邢�͔m�Ԃ��w���̍ד��x�ł��V���Ƃ̂����̒��Ō��y���Ă���̂ŁA���s�̉̂̂Ȃ��ł��L���ȉ̂ł��B

���̉̂̂���肪���^����Ă���w�R�ƏW�x�ł́A���̉̂̑O�Ɂu�c��ɉ��������ꂵ�V�̐�Ƃނ���_�̐S�Ȃ�ׂ��v����Ƃ����Ҍ���@�̏��[�����Ɛ��s�̉̂̂���肪�ڂ����Ă��܂��B���̎��̐��s�ɂ͏o�Ǝ҂̈Ќ��������āA���[�x�͂́u���̐��ɂČ��Ђ��������o�̎R�H�̂���ׂƂ��Ȃ��v�ƁA���s���z�g�g�M�X�ɚg���A������y�ɓ����Ăق����Ɖr�ނƁA���s�́A�u�قƂƂ����������������͌��͂ߎ��o�̎R�H�ɌN����������v�ƁA���Ȃ������ɍۂ����Ƃ��A�����Ȃ��瓱�t�߂悤�Ɖ����܂��B����̍��𐼕���y�ւƓ����o�Ǝ҂Ƃ��Ă̎p�������Ă���̂̂�����ɁA�V���ɑ����ւ̎����������A�D�ꂽ�o�Ǝ҂Ƃ��Ă̐��s������C�Ɏ��Ă��Ă��܂��\���ɂȂ��Ă��܂��B���̂悤�Ɏ��g�̕]���𗎂Ƃ��̂́A�A�̂�o�~�̐��E�ɂ��銊�m���ɂ��ʂ���A����ł����A���s�ɒʂ�����̂ł��傤�B�������A���������ꎞ�̉J�h��ɁA�X���������ւ̖����ȂǂƂ��������Șb��������o���A�������A���O�̋{��̏��[�Ƃ̉�Ȃ��Ƃ�Ɠ����`���ŁA�Ђ��ɁA�Ђ⊊�m�ɑΏƂ����Ă���Ƃ���ɁA���s���������Ă���ƌ����܂��B���s�̉̂̒��ɂ́A���̂悤�ȑ����~悓I�ɉr���Ȃ���A����Α��Ő��𗠕Ԃ��ĕ\�킻���Ƃ���̂�����܂��B����́A������̉̐l�����ɂ͌����Ȃ����̂ŁA�ނ̓Ǝ������낤�Ǝv���܂��B���������Ƃ���ɒ��ڂ��āA���Ƃ��A���́u���̒����c�v�̉̂Ȃǂ��A�m�Ԃ̂悤�Ȍ㐢�̐l�ɂ��D��Ŏ��グ��ꂽ�A�Ǝv���܂��B�������A���̍D�݂Ƃ��ẮA����Ȃ��Ă��钿��ȂƂ���͔F�߂܂����A�������������A�����đ��̉̂����A���������Ƃ�قǂ̂��̂ł��Ȃ��A�Ƃ����Ƃ��ł��傤�B