ラファエル前派の初期の画家たち、ミレイ、ロセッティ、ハントといった人たちとは世代的にひとまわり上ということになりますが、その象徴的な作風は彼らと通じるところもありました。そのせいか、当初の彼らに敵対しない数少ない画家だったそうです。かといって、彼らの運動に参加したり同調したりすることはせずに、適度に距離を置き続け、独自の位置にいたと思います。そのひとつの原因は、ラファエル前派のような平面的で細密な画風をとらず、ルネサンス絵画の影響を素直に受け入れる古典主義的な側面を持っていたからだと思います。 (1)伝記的事実 ローレンス・アルマ=タデマ(1836〜1912)は、1836年オランダ北部のドロンリーブで村の公証人の家に生まれました。アントウェルペン王立芸術学院で4年間ギュスターヴ・ワッペルス男爵に絵画を学びました。彼は常に歴史的な背景をもつ主題に向かう傾向があったが、1859年にベルギー人歴史家リーズ男爵の助手となり、そこでメロヴィング朝の歴史に出会い魅了されます。1863年に初めてイタリアを訪れ、そこで見たポンペイの考古学的な遺跡に深く感銘し、それ以降、古代世界を背景にした人物表現が彼の主要な作品となりました。1860年代半ばに、ロンドンを拠点とする画商アーネスト・ガンパ―トからこの種の場面を描いた絵画の注文を受けるようになりました。1869年に彼は初めてロイヤル・アカデミーに出品し、それ以来ロンドンに居を定めました。それ以降、彼は主に、古代ローマの日常生活についての自らの豊富な知識をもとにローマ帝国時代の家庭的な生活を題材にした多くの作品を残しました。当時の人気画家として幅広い支持を得ましたが、その死とともに美術史では急速に忘れられた画家となってしまいました。 (2)ヴィクトリア朝時代のイギリス社会と古代ローマ アルマ=タデマは、決してそれだけというわけではないのですか、古代ローマを題材にした作品を数多く制作しました。それには、彼自身の志向もありましたが、それ以上に作品が広く受け容れられたから、つまり、需要が高かったことが大きな理由だろうと思います。それについて、彼の作品の特徴の前に見ていきたいと思います。 当時のイギリスは、いわゆるヴィクトリア朝時代で大英帝国の絶頂期にあり産業革命や植民地経営で富が蓄積し、市民階級が成長のもとで新しい文化や芸術が勃興し始めました。その一方で、他のヨーロッパ諸国のイギリスの市場や覇権に対する脅威が無視できないものとなるに伴って、次第にイギリス国内で帝国主義的な機運が高まりを見せ始めました。帝国主義の支持者達は、一般に生来の統治能力、実務的で勇猛果敢な気質、植民地経営の実績、君主に対する敬愛心などの類似点をあげては、自分たちを古代ローマ人に準える傾向がありました。なかでもハイ・アートつまり高級な芸術文化を担う上流階級に属する人々は、男性も女性も、古代ギリシャやローマの社会についてかなり精通していたようです。神話やホメロスの伝説文学や、キケロの演説や初期の歴史家ディオドロスやトゥキュディデスの著作、オウィディウスやテオクリトスの恋愛詩、そしてローマの戦記などは古典教育に不可欠なものとみなされていて、それらが有名パブリック・スクールや大学で学ばれていた。 そういう環境の中で、1860年代から英国の画壇では、古代の神話世界に画題を求め、古代彫刻やヴェネツィア絵画に範をとって古典的な美の理想を追究しようという機運が現れ始めました。こうした趨勢をリードしたのが、レイトンやウォッツなど唯美主義の画家と呼ばれる一群の芸術家たちでした。小説の分野で言えば、チャールズ・キングズレイやブルワー・リットンといった人々でした。 (3)アルマ=タデマの作品の特長

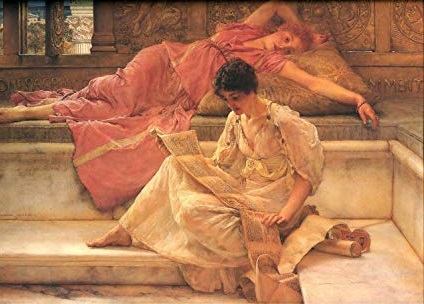

その一方で、この作品のタイトルは「打ち明け話」で女性が二人で話し合っていますが、その二人の表情がよくわかりません。打ち明け話というからには、大事な話か、あるいは秘密な話か何かかもしれません。そのわりには二人の仕草は他人に聞かれることを気にしたり、深刻そうなそぶりはなく、単に向かい合っておしゃべりをしている雰囲気です。つまり、この二人には、単に会話をしているポーズをとっているマネキン人形のようなのです。話を打ち明け、それを聞くということの心理的な葛藤とか人間的なドラマが画面からは生まれないのです。これについて、アルマ=タデマの人物描写には精神性が欠如しているとい指摘する人も少なくありません。しかも、この作品画面に描きこまれた家具(前に説明したように大理石の質感で脚部分のライオンの彫刻の克明な描写)やふたりの手前の鉢植えの見事な花、あるいは二人の着ている衣装の柔らかな質感その他の描き込みが、二人の女性に負けないほど、いやそれ以上なのです。したがって、作品画面のなかで二人の女性の存在感が相対的に薄くなっているのです。二人の女性は作品の主人公として焦点が当たっているというよりも、ローマ時代の遺物である事物と同じ程度、つまり、そこに人と物との表現上の優劣がなくて、人も物も同じように並列している。したがって、この作品画面は表面的には美しいとしても、それは模様のようなものになっているのです。画家にとっては、歴史的な物に対する執着というのか、それに対する表現意欲が強いということがあるのでしょう。極言すれば、古代の遺物の再現ことが美であって、作品の制作では最優先されていると思えるのです。しかし、そもそも、この人は絵を描く動機として、人間心理とかストーリーといった目に見えないものを描くよりも、目にうつるものを実証的・写実的に描くことにあるからです。 その結果、彼の描く古代ローマの光景は、この作品も例外ではなく、写実的な描写で古代ローマのパノラマが再現されていて、とくに知識や教養の下準備がなくても古代世界を垣間見たいという人々の素朴な好奇心を満足させるものになっていて、しかも、この作品では壁の赤の鮮やかさや二人の女性の衣装や装身具の美しさなど見た目の美しさ、つまり視覚的な快感を伴う。あるいは、手前に座っている女性の両肩から腕の肌をあらわにして、の肌の柔らかな表現でチラッとエロチシズムを匂わせるといったサービスの忘れなかったのでした。 おそらく、人間心理とかストーリーといった不可視的要素を重視する批評家が彼に対して「ハリウッドに霊感を与えた画家」という称号を付与したのは、そういう点からではないかと思います。 (4)アルマ=タデマの主な作品 ■「お気に入りの詩人」(1869年)

二人の女性たちの、身体の美しさは服で隠されていますが、その衣服のしわを使って隠された身体の曲線を浮かび上がらせています。そうすることによって、二人の女性の身体つきを、その態度とともに対照させています。つまり、一方の長椅子に横たわる女性は目が詰まった布地のドレスを着せているが、しかし、そのドレス全体に太陽の明るい光を当てて肉感的でヴォリューム感あるように見せて体の形を表わしています。これに対して、もう一方の座っている女性のドレスは半透明で透き通っているために彼女の足や肩そして腕のラインをあらわにしている。しかもモスリンのような布を通して、彼女の肌のばら色のかがやきまでも垣間見せるようにしています。 ■「アンフィサの女たち」 (1887年)

アンフィサという町の名はもともと「囲み」というという意味から来ているとのことで、山に囲まれた盆地のような地形に由来するそうです。そして、作品に描かれている町の広場は市場の頑丈な石造りの建物に囲まれています。そして、画面手前の、広場で、祭りに疲れて横になっている人々(女性たち)は、彼女たちを取り囲むように立ち上がって見渡し、手を差し伸べ、食べものを運んでいる女性たちに囲まれています。その配置が、女性たちが囲まれている、つまり保護されている。もともと、バッカスの祭祀は神との愛を象徴する儀式で、乙女たちが山々に行列して登り、何人かの人と接触することなく、ワインに酩酊し、幻覚にとらわれ、そして一晩中裸で踊りさえする神秘と陶酔の儀式です(「バッカスの巫女」という、そのものずばりの作品も彼は描いています。)。それが戦争の最中に実施され、彼女たちは無事にその祭りを行いえた。その彼女たちが、守られていたということを画面の構成が物語っていると言えます。おそらく、戦時下であるがゆえに、祭りの興奮も普段以上のものだったのでしょう、いわば、その祭りの後の気だるさもいつも以上で、その光景をアルマ=タデマは描いた。その気だるい光景を作り出したのが、その囲いであり、囲いの緊張と対照されることで、手前で疲れてしどけない様子の乙女たちが際立って見えている。画面では、中央に立っている女性の列と、右側を囲む列の並置によって、この女性たちの強さを示唆しています。彼女たちは、眠っている女性たちを周囲の構造と同じ強さで囲んでいるからです。 一方、アルマ=タデマは疲れて横たわっている乙女たちにおとらず、画面にちりばめられた花、飲み物、食べ物、動物の皮、花瓶といった小物類を描き込んでいます。画面全体が白を基調としていて、多くの女性たちの空、花、日よけ、柱、床タイル、そしてローブは、すべて白の色合いです。この色合いが存在することは、祭祀の神聖さ、画面の女性たち相互の助け合いの思いやり(慈悲)を示唆しています。この白さによって、バッカスの祭祀の陶酔と猥雑さを中和させて見せていると思います。 ■「バッカス神の巫女」(1882年)

女性は日よけによって影になったテラス、あるいは柱廊に立って、バッカス神の巫女に特徴的な服装(ツタの冠とチータか豹の毛皮)を身に着け、手にはチュルソス(巨大なフェンネルの茎をカットした杖の先に松かさがついたもの。これは豊饒と性的快楽の男根シンボルであり、バッカス神の巫女による儀式のダンスの一環として振り回され、投げられる)を持っています。彼女がいる空間の奥の壁にはレリーフ彫刻の一部分が見えていますが、そこには裸の女性が長椅子にひざまずいて、座っている男性に抱きつこうとしている様子が描かれています。これは、女性の誘惑する力を描写するものとして伝統的に解釈される図像です。 また、作品には「彼がいるわ」というサブタイトルがつけられています。この言葉によって、女性が宴に付き添う恋人を興奮して待っているという当時としてはふしだらな合意が付け加えられたことになります。これは、描かれている少女は本当のバッカス神の巫女ではなく、単に若い女性がそのように着飾っているだけであると画家本人が手紙に書いていて、一般女性が男性を待っている(誘惑している)内容となっているわけです。 ■「ローマの劇場の入口」(1866年)

背景では、左側のアーチを通して、観客が集まっている劇場の内部を垣間見ることができます。ステージは見えませんが、舞台に向けて最前列の席のすぐ後ろに配置されているように見えます。右側には、別のグループの女性が装飾を施された馬車から降りるのを助ける男性がいます。右側奥には男性が一人立って、この前の景色を見ます。このようにして、演劇は舞台ではなく、劇場の前で行われているのです。この画面の中心は観劇のために到着する人々が、様々な社会的な身分で、それらの人々がどのようにふるまっているか、にあります。おしゃれを見につけた観客は、舞台をみること自体よりも彼らの姿をアピールし、どのように人々の目に映るかを気にしています。 これは、古代ローマの風俗を描いていますが、その振る舞いは現代の人々のエチケットや習慣でもあります。それゆえに、作品を見るヴィクトリア朝時代の現代人にとって親しみやすいものとなっています。

|