2017年3月3日(金) サトエ記念21世紀美術館

運転免許の更新をしなければならず、休みをとったついでに、時間をつくって行くことができました。2009年に旅行の帰りに寄った川越の料理店の附属ギャラリーでたまたま展示されて居た作品を見て以来、何となく気になっていました(その時のことはこちらに)。この展覧会の開催を知り、行きたいとは思っていたのだけれど、私の生活圏である東京都西部の多摩地区のそのまた西の方から、開催されている場所がかなり離れているため、ついでともいうわけにもいかず、わざわざ時間をかけて出かけるということになるので、実際に行くことには決心がつかないでいました。展覧会の会期の終わり近くなって、免許の更新で、どうしても会社を休むことになり、それなら、1日の休みにして、十分な時間を確保して、出かけることにしたというわけです。実際に多摩西部から、このサトエ記念21世紀美術館までは遠かった。電車を乗り継いで2時間。東武線の花崎という、いかにも地方都市の人影のまばらの殺風景な駅前に降りたときには、これが美術館に行く風景かと思いました。近くを通る東北自動車道をくぐるようにして横切ると、田園風景に景色がかわり(東北自動車道の騒音が聞こえてきて牧歌的な雰囲気はありませんでしたが)遠くにそれらしき建物が周囲の風景から浮き上がるように目だって(悪趣味とは、あえて言いませんが)、春何番かの強風に煽られながら、人影のほとんどない道を歩いて辿り着いたところは、おそらくこの美術館のオーナーがつくったのであろう大学と向かい合うようにあって、手入れされた庭園の奥に建物がありました。平日ということもあるのか、人気の名画があるとかいうわけでもなく(常設展示にブラマンクなどもあったのですが)美術館の中は、受付以外に人がいないので、作品を見ている間、私一人の空間でした。常設展示が主という美術館のようで、企画展といっても、展示室の一角に専用コーナーを設けて、そこに作品を集めて展示していた、とてもシンプルな展示でした。都心の美術館の、懇切丁寧な説明過多の展示が少し煩いとおもっていた私には、とくに静謐さを身上とするような、この人の作品の展示には似つかわしいと思いました。

運転免許の更新をしなければならず、休みをとったついでに、時間をつくって行くことができました。2009年に旅行の帰りに寄った川越の料理店の附属ギャラリーでたまたま展示されて居た作品を見て以来、何となく気になっていました(その時のことはこちらに)。この展覧会の開催を知り、行きたいとは思っていたのだけれど、私の生活圏である東京都西部の多摩地区のそのまた西の方から、開催されている場所がかなり離れているため、ついでともいうわけにもいかず、わざわざ時間をかけて出かけるということになるので、実際に行くことには決心がつかないでいました。展覧会の会期の終わり近くなって、免許の更新で、どうしても会社を休むことになり、それなら、1日の休みにして、十分な時間を確保して、出かけることにしたというわけです。実際に多摩西部から、このサトエ記念21世紀美術館までは遠かった。電車を乗り継いで2時間。東武線の花崎という、いかにも地方都市の人影のまばらの殺風景な駅前に降りたときには、これが美術館に行く風景かと思いました。近くを通る東北自動車道をくぐるようにして横切ると、田園風景に景色がかわり(東北自動車道の騒音が聞こえてきて牧歌的な雰囲気はありませんでしたが)遠くにそれらしき建物が周囲の風景から浮き上がるように目だって(悪趣味とは、あえて言いませんが)、春何番かの強風に煽られながら、人影のほとんどない道を歩いて辿り着いたところは、おそらくこの美術館のオーナーがつくったのであろう大学と向かい合うようにあって、手入れされた庭園の奥に建物がありました。平日ということもあるのか、人気の名画があるとかいうわけでもなく(常設展示にブラマンクなどもあったのですが)美術館の中は、受付以外に人がいないので、作品を見ている間、私一人の空間でした。常設展示が主という美術館のようで、企画展といっても、展示室の一角に専用コーナーを設けて、そこに作品を集めて展示していた、とてもシンプルな展示でした。都心の美術館の、懇切丁寧な説明過多の展示が少し煩いとおもっていた私には、とくに静謐さを身上とするような、この人の作品の展示には似つかわしいと思いました。

一応、主催者のあいさつや美術館の学芸員による推薦の文章のなかで、次のように紹介されていました。詳しい紹介はここあたりを参照していただければいいと思います。“本展は、幼少期より画家を志し、西洋の古典技法であるテンペラを駆使した作品を描き続ける画家吉岡正人の画業を回顧する展覧会です。”“「アーチストではなく、一人のアルチザンでありたい」・・・「現代など次の瞬間には近接過去となる運命だ。そんなものを追いかけるつもりはさらさらなかった。時代を突き抜ける生命が作品にあるかないかだ」と吉岡は言い、「永遠の生命」と呼ぶ作品における普遍性を追い求める。・・・多くの画家が同時代性・現代性を志向する中で、同様の地平にて絵画を思考するささやかなアルチザンとしての暮らしの中で、絵を描くことを繰り返してきた。・・・時代への迎合を拒絶した絵画世界には、浮世の喧騒を感じさせない静穏にして神聖な時間が流れている。”これらの引用には、多少の感情的な大仰さはあるかもしれませんが、吉岡の作品から受ける印象には、たしかにそういうところがあると思います。

一応、主催者のあいさつや美術館の学芸員による推薦の文章のなかで、次のように紹介されていました。詳しい紹介はここあたりを参照していただければいいと思います。“本展は、幼少期より画家を志し、西洋の古典技法であるテンペラを駆使した作品を描き続ける画家吉岡正人の画業を回顧する展覧会です。”“「アーチストではなく、一人のアルチザンでありたい」・・・「現代など次の瞬間には近接過去となる運命だ。そんなものを追いかけるつもりはさらさらなかった。時代を突き抜ける生命が作品にあるかないかだ」と吉岡は言い、「永遠の生命」と呼ぶ作品における普遍性を追い求める。・・・多くの画家が同時代性・現代性を志向する中で、同様の地平にて絵画を思考するささやかなアルチザンとしての暮らしの中で、絵を描くことを繰り返してきた。・・・時代への迎合を拒絶した絵画世界には、浮世の喧騒を感じさせない静穏にして神聖な時間が流れている。”これらの引用には、多少の感情的な大仰さはあるかもしれませんが、吉岡の作品から受ける印象には、たしかにそういうところがあると思います。

それでは、作品を見ていきましょう。展示は、学生時代のスケッチや習作のような作品から展示されていました。そこからは、当たり前のことかもしれませんが、吉岡は最初から、このような作品を描いていたわけではなく、ごく普通の(こういう言い方はあるのかどうか、でも言いたいことは分かっていただけると思います)人物デッサンや具象的な作品を描いていたようです。「赤い絵Ⅰ」(1980年)という作品(左上図)です。背後の赤レンガ色の平面的な壁や人物のポーズなどに、現在のスタイルの兆候が見られる作品です。とは言っても、それは現在のスタイルから遡ってみているからそう言えるわけで、この作品を描いた当時、吉岡はそんなスタイルのことは想定もしなかったかもしれないわけで、しかし、吉岡の感覚とか画面という平面の構成について、もともと、現在のスタイルに通じる感覚を当初からもっていたことは想像できます。この作品は、油彩で描かれているせいか、色彩は全体にくすんだ鈍い調子です。それと、人物に表情とか存在感をつけようと、陰影を施したり工夫がなされているようなのですが、中途半端な印象です。写実的なリアルというよりは、象徴的な作品とが寓意的な作品への志向があったのかもしれません。写実的な描写で全体としては象徴的な雰囲気をつくりだす鴨居玲の作品(右上図右側)に通じるところが少し見えるような気がしました。それは、この「赤い絵Ⅰ」以上に「ふたり」(右上図左側)という作品で感じられました。

それでは、作品を見ていきましょう。展示は、学生時代のスケッチや習作のような作品から展示されていました。そこからは、当たり前のことかもしれませんが、吉岡は最初から、このような作品を描いていたわけではなく、ごく普通の(こういう言い方はあるのかどうか、でも言いたいことは分かっていただけると思います)人物デッサンや具象的な作品を描いていたようです。「赤い絵Ⅰ」(1980年)という作品(左上図)です。背後の赤レンガ色の平面的な壁や人物のポーズなどに、現在のスタイルの兆候が見られる作品です。とは言っても、それは現在のスタイルから遡ってみているからそう言えるわけで、この作品を描いた当時、吉岡はそんなスタイルのことは想定もしなかったかもしれないわけで、しかし、吉岡の感覚とか画面という平面の構成について、もともと、現在のスタイルに通じる感覚を当初からもっていたことは想像できます。この作品は、油彩で描かれているせいか、色彩は全体にくすんだ鈍い調子です。それと、人物に表情とか存在感をつけようと、陰影を施したり工夫がなされているようなのですが、中途半端な印象です。写実的なリアルというよりは、象徴的な作品とが寓意的な作品への志向があったのかもしれません。写実的な描写で全体としては象徴的な雰囲気をつくりだす鴨居玲の作品(右上図右側)に通じるところが少し見えるような気がしました。それは、この「赤い絵Ⅰ」以上に「ふたり」(右上図左側)という作品で感じられました。

「遠い想い」(1988年)という作品(左図)です。さきほどの「赤い絵Ⅰ」が油彩だったのに対して、アクリルで描かれています。そのせいか、油絵のような陰影とか質感とか筆触の部分が感じられなくなり、全体としてノッペリした感じになりました。また、この画像では雰囲気が出ていないのですが、色調が油絵作品にのくすんだ感じから、鮮やかな感じに変わってきていました。現在のスタイルにより近くなってきていると思います。そのことは、案外吉岡のスタイルには色彩とか、ノッペリした平面的な塗り方が大きな要素になっているのではないか、ということを感じさせます。こんなことをいうと、見当違いと叱られそうですが、吉岡の現在のスタイルは、画家が静謐とか神聖さといったことへの志向があって、それを表現するために行き着いたというよりは、色調とか写実的な形態を突き詰めないといった描き方の結果として、そういうものになってしまったのではないか、と思えるところがあります。この作品と、この後に見ていく「時は流れる」の細長い顔の女性を比べて見てください。「時は流れる」の女性にある落ち着いた静かな雰囲気は、「遠い想い」の女性にではあまり感じられず、こちらは細長い顔の女性という点で、近代の画家モディリアニの描く女性(右図)を彷彿とさせたり、パターン化されているという点で藤田嗣治(右図)を連想することもあり得る、そういう作品になっていると思います。

「遠い想い」(1988年)という作品(左図)です。さきほどの「赤い絵Ⅰ」が油彩だったのに対して、アクリルで描かれています。そのせいか、油絵のような陰影とか質感とか筆触の部分が感じられなくなり、全体としてノッペリした感じになりました。また、この画像では雰囲気が出ていないのですが、色調が油絵作品にのくすんだ感じから、鮮やかな感じに変わってきていました。現在のスタイルにより近くなってきていると思います。そのことは、案外吉岡のスタイルには色彩とか、ノッペリした平面的な塗り方が大きな要素になっているのではないか、ということを感じさせます。こんなことをいうと、見当違いと叱られそうですが、吉岡の現在のスタイルは、画家が静謐とか神聖さといったことへの志向があって、それを表現するために行き着いたというよりは、色調とか写実的な形態を突き詰めないといった描き方の結果として、そういうものになってしまったのではないか、と思えるところがあります。この作品と、この後に見ていく「時は流れる」の細長い顔の女性を比べて見てください。「時は流れる」の女性にある落ち着いた静かな雰囲気は、「遠い想い」の女性にではあまり感じられず、こちらは細長い顔の女性という点で、近代の画家モディリアニの描く女性(右図)を彷彿とさせたり、パターン化されているという点で藤田嗣治(右図)を連想することもあり得る、そういう作品になっていると思います。

「時は流れる」(1992年)という作品(上図)。この頃、吉岡はイタリアに研修員として派遣され、現地で様々な作品に触れて、テンペラに出会ったということだそうで、この作品はテンペラで描かれています。ここで、おそらく吉岡のスタイルが作られ、以後のこりスタイルを固持するように、追求していったということになると思います。「遠い想い」から、この「時は流れる」に至る過程で、何らかの要素が加わったのではないか、それがイタリアでの研修の中で、何かが、画家本人が何かを掴んだことによって、現在のスタイルがつくられたのではないかと、単純に想像しています。ここでは紹介していませんが、これ以前の習作的な作品の中に、裸婦のスケッチがありましたが、それは形態を忠実に写し取るとか、理想化させるとか、質感を表現するとか、モデルの個性を強調するといったような、形態に視点がいくという方向で突き詰められているようには見えず、裸婦というのはこういうのだという様式を模索しているような印象でした。また、数点あった静物画についても、同じように器物の形態を描くというのではなく、あえて言えば、スペイン・バロックの画家スルバランの描くボデコン(右図)のような、ある種の雰囲気を求めるような印象がありました。そこから、吉岡という画家の志向するところは、如何に見せるかいう演出が、何かを表現するということよりも優先させる人なのではないか。そういう点では近代以降のモダニズムの絵画は、どちらかというと何かを表現するというものなので、そういうものをベースにするよりは、イタリアに数多く残っていて、日本にはあまり紹介されていない中世から初期ルネサンスにかけてのテンペラやフレスコといった寺院の壁画などの、親近性を感じたのかもしれません。

「時は流れる」(1992年)という作品(上図)。この頃、吉岡はイタリアに研修員として派遣され、現地で様々な作品に触れて、テンペラに出会ったということだそうで、この作品はテンペラで描かれています。ここで、おそらく吉岡のスタイルが作られ、以後のこりスタイルを固持するように、追求していったということになると思います。「遠い想い」から、この「時は流れる」に至る過程で、何らかの要素が加わったのではないか、それがイタリアでの研修の中で、何かが、画家本人が何かを掴んだことによって、現在のスタイルがつくられたのではないかと、単純に想像しています。ここでは紹介していませんが、これ以前の習作的な作品の中に、裸婦のスケッチがありましたが、それは形態を忠実に写し取るとか、理想化させるとか、質感を表現するとか、モデルの個性を強調するといったような、形態に視点がいくという方向で突き詰められているようには見えず、裸婦というのはこういうのだという様式を模索しているような印象でした。また、数点あった静物画についても、同じように器物の形態を描くというのではなく、あえて言えば、スペイン・バロックの画家スルバランの描くボデコン(右図)のような、ある種の雰囲気を求めるような印象がありました。そこから、吉岡という画家の志向するところは、如何に見せるかいう演出が、何かを表現するということよりも優先させる人なのではないか。そういう点では近代以降のモダニズムの絵画は、どちらかというと何かを表現するというものなので、そういうものをベースにするよりは、イタリアに数多く残っていて、日本にはあまり紹介されていない中世から初期ルネサンスにかけてのテンペラやフレスコといった寺院の壁画などの、親近性を感じたのかもしれません。

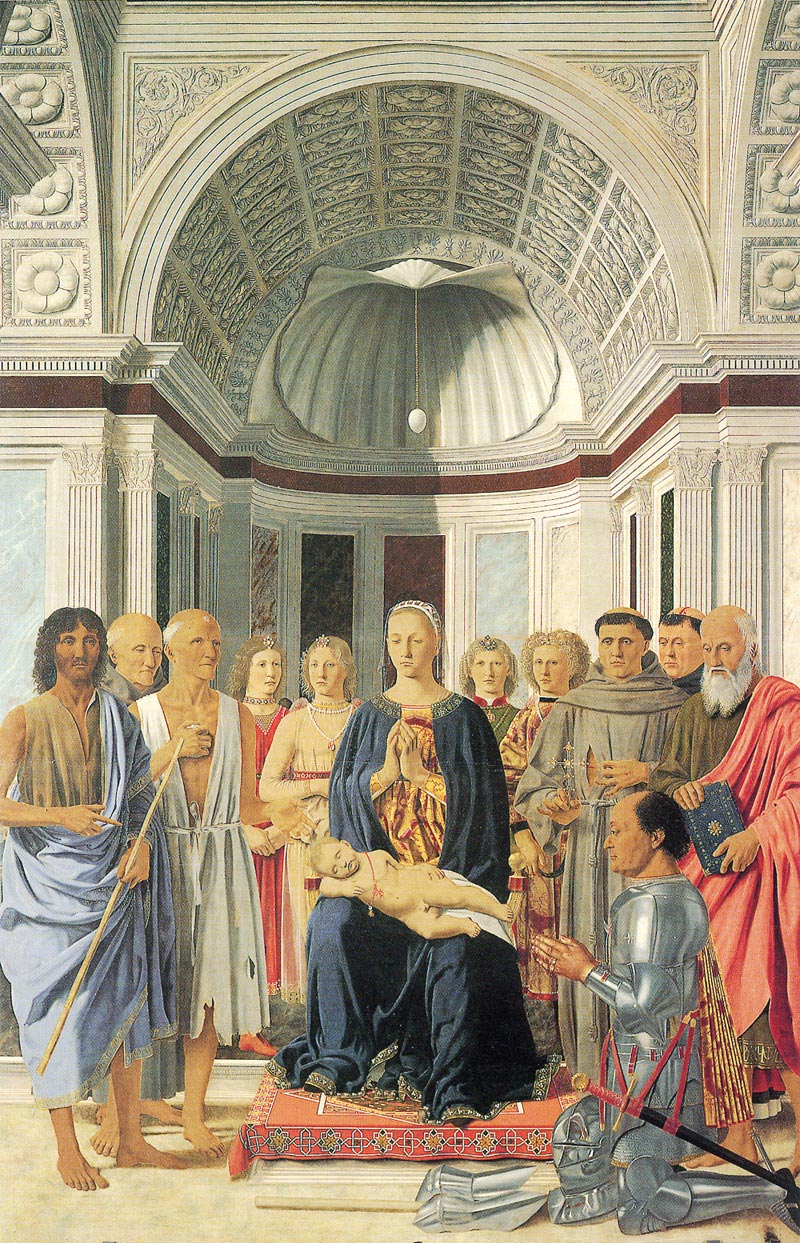

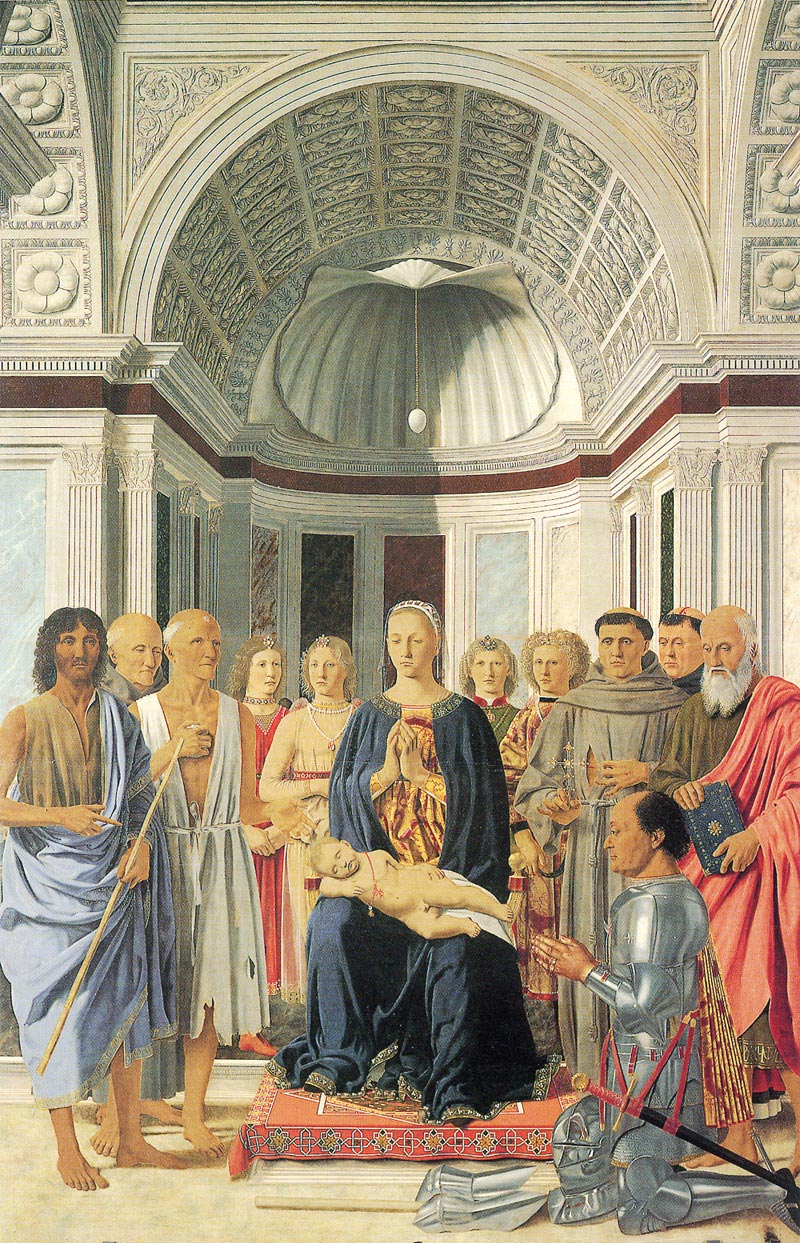

「森の中」(1997年)というフレスコ画(左上図)です。左右対称の構図で、ルネサンス初期の、例えば、ヒエロ・デ・ラ・フランチェスカ(右図)を想わせるところがある作品です。しかし、フランチェスカのリアルにしようとする方向性に対して、この「森の中」はデフォルメしよう、パターン化しようとする方向で、その行こうとするところが正反対のような、結果として表われたものはよく似ているのですが。そこに吉岡という画家の屈折と、パターンを意識的に行っているところに、そこに意味があることが感じられてきます。吉岡の作品では、馬や建物や人物の着ている衣服といった個々のものは写実的に描

「森の中」(1997年)というフレスコ画(左上図)です。左右対称の構図で、ルネサンス初期の、例えば、ヒエロ・デ・ラ・フランチェスカ(右図)を想わせるところがある作品です。しかし、フランチェスカのリアルにしようとする方向性に対して、この「森の中」はデフォルメしよう、パターン化しようとする方向で、その行こうとするところが正反対のような、結果として表われたものはよく似ているのですが。そこに吉岡という画家の屈折と、パターンを意識的に行っているところに、そこに意味があることが感じられてきます。吉岡の作品では、馬や建物や人物の着ている衣服といった個々のものは写実的に描 かれているように見えるのに、人物の顔だけがパターン化されたようになっています。それが全体の人工的な構図とあいまって、フランチェスカには感じられない幻想性が生まれています。それが、フランチェスカのような作品に表面上の類似が、見る者に違和感を抱かさせることが少なく、しかも、何かを表現するといった意味づけが画面に少ないため、直接的に見る者に訴えかけるうるささが少ない。そのあたりが静けさを感じさせているのではないかと思います。

かれているように見えるのに、人物の顔だけがパターン化されたようになっています。それが全体の人工的な構図とあいまって、フランチェスカには感じられない幻想性が生まれています。それが、フランチェスカのような作品に表面上の類似が、見る者に違和感を抱かさせることが少なく、しかも、何かを表現するといった意味づけが画面に少ないため、直接的に見る者に訴えかけるうるささが少ない。そのあたりが静けさを感じさせているのではないかと思います。

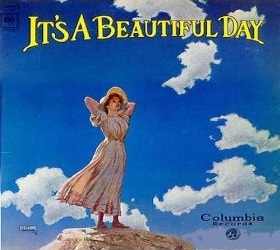

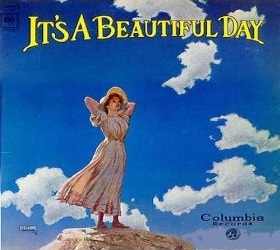

「鳥を放つ」(2005年)という作品(左図)です。このころになると、テンペラと油彩を駆使した手法で、このようなスタイルを繰り返す、最初に引用したことばにあるようなアルチザンの姿勢が固まってきたといえると思います。その中でも、この作品は展示されている作品が大画面の作品がけっこうある中で、中規模の大きさながら、とても印象深い作品です。それは、画面の上半分全部を占めるほど大きくとられている青空と、その空の青さの印象です。透き通るような鮮明な青の印象は、おそらく、この画家のもとめているところが直接的に出ている作品ではないかと思い、その意味で、私には感動的でした。この作品を見て、似ていると思ったのはヨーロッパの教会の祭壇画といったものではなくて、1960年代アメリカ西海岸のロックグループIt’s a beaytiful

dayのアルバム・ジャケット(右下図)でした。それは、ヒッピーなどの反体制運動の中で出てきたバンドで、澄み切った青空は体制側の汚れとか、産業化による汚染に対するアンチテーゼといった意味合いが込められていて、そのシンボルのようなものでした。だから、今見ると、そこには演出が見え見えで、そこに同時に描かれている女性は自由の女神のパロディなのでしょうか、人間的なリアリティがなく図式的です。当時は、だからメッセージが単純化され伝わり易かったと思います。この「鳥を放つ」には、そのよう なメッセージこそありませんが、人物を図案化して単純化させることによって、青空がいっそう引き立つ効果を出していると思います。この作品では人物に感情移入するとかいったことがなくて、人物が置かれている場面に目が行く、とすると青空の方が印象的で、しかも、人物が風に吹かれながら、また、背後のイヌが見上げている、それを見ているような視線に導かれて、青空に目が行くのです。そして、衣装の赤や背景の森の深い緑が青を際立たせています。だから、ここで、というより、吉岡の作品の画面に登場する人物は画面の主人公ではなくて、ある種の狂言回しのような傍観者とか、見る者を画面に誘導する画面と見る者のあいだの中間者のような位置づけになっていると思います。だから、人物に存在感があってはいけない。存在感があると、見る人は人物に注目してしまうことになります。だから、吉岡の作品では、メインは実は人物ではなくて、人物が見る者との間でとりもつ青空だったり森の風景だったりといったものではないかと思うのです。

なメッセージこそありませんが、人物を図案化して単純化させることによって、青空がいっそう引き立つ効果を出していると思います。この作品では人物に感情移入するとかいったことがなくて、人物が置かれている場面に目が行く、とすると青空の方が印象的で、しかも、人物が風に吹かれながら、また、背後のイヌが見上げている、それを見ているような視線に導かれて、青空に目が行くのです。そして、衣装の赤や背景の森の深い緑が青を際立たせています。だから、ここで、というより、吉岡の作品の画面に登場する人物は画面の主人公ではなくて、ある種の狂言回しのような傍観者とか、見る者を画面に誘導する画面と見る者のあいだの中間者のような位置づけになっていると思います。だから、人物に存在感があってはいけない。存在感があると、見る人は人物に注目してしまうことになります。だから、吉岡の作品では、メインは実は人物ではなくて、人物が見る者との間でとりもつ青空だったり森の風景だったりといったものではないかと思うのです。

「森は静かに燃える」(2008年)という作品(左図)です。ここでは、「鳥を放つ」が空の青が印象的であったのに対して、森が燃える炎の赤です。しかも、人物の背後には池がひろがり、水面に炎が映って赤が画面の大半を占めます。その赤の鮮やかさです。

「森は静かに燃える」(2008年)という作品(左図)です。ここでは、「鳥を放つ」が空の青が印象的であったのに対して、森が燃える炎の赤です。しかも、人物の背後には池がひろがり、水面に炎が映って赤が画面の大半を占めます。その赤の鮮やかさです。

しかも、人物の背後には池がひろがり、水面に炎が映って赤が画面の大半を占めます。その赤の鮮やかさです。それが印象的ですが、その赤について、印象的なのですが、その鮮やかな色彩をベタ塗りで色彩を前面に出すのではなくて、そこで筆触をあえて露わにしています。これは燃える炎だからかもしれませんが、前に見た「赤い部屋Ⅰ」の壁、「ふたり」のグレーの背景、「時は流れる」や「森の中」の背景の建物の壁など、みなそうです。おそらく、これは意図的なものであることは確かなのですが、私にはそれがよく分かりません。ただ、感情を喚起するとか、精神的な意味合いをもたせるといったロマン主義的なものではなく、また画面に動きを与えるといったことではないと思うのですが、あえて言えば、パターン化をすすめる中で手触り感を残すとか、そういったことはあると思います。ここでも鮮烈な赤を前面に出すと、どぎつくなってしまうことがありますが、それを巧く抑えているのは、その効果も一役買っていると思います。

「朝(旅に出る)」(2007年)という作品(右図)です。これは、以前に偶然に寄ったギャラリーでも見た記憶があります。朝というタイトルのとおり、朝日が射してきて映えるように色づいてくる森の光景の鮮やかさ。たとえば右上の光が拡散して虹のように映っているところや、中央の大樹の幹が上に行くに従って朝日の当たり方が異なるので刻々と光線が変化していく様が鮮やかで、そこに旅立つ男と見送る女に光が射している様子が、まるで後光のように映えている。また、旅立つ男や馬が向いている先は遠景で、すでに太陽が昇って明るくなっている。しかし、実はこの画面の中心は画面を上下に貫く太い幹の大木で、二人を見守るようにどっしりと存在している。それだけでなにか物語を紡ぐような光景です。この作品を見ていると、ラファエル前派のジョン・エヴァレット・ミレイ

「朝(旅に出る)」(2007年)という作品(右図)です。これは、以前に偶然に寄ったギャラリーでも見た記憶があります。朝というタイトルのとおり、朝日が射してきて映えるように色づいてくる森の光景の鮮やかさ。たとえば右上の光が拡散して虹のように映っているところや、中央の大樹の幹が上に行くに従って朝日の当たり方が異なるので刻々と光線が変化していく様が鮮やかで、そこに旅立つ男と見送る女に光が射している様子が、まるで後光のように映えている。また、旅立つ男や馬が向いている先は遠景で、すでに太陽が昇って明るくなっている。しかし、実はこの画面の中心は画面を上下に貫く太い幹の大木で、二人を見守るようにどっしりと存在している。それだけでなにか物語を紡ぐような光景です。この作品を見ていると、ラファエル前派のジョン・エヴァレット・ミレイ の「浅瀬を渡るイザンプラス卿」(左下図)という作品を思い出してしまうのです。騎乗の騎士のプロフィールの画面ですが、二人の幼子を抱えた老人の姿は、何かの物語を想像させます。かといって、何かの物語や歴史の一場面ではなく画家ミレイが自身で描いたものです。しかし、見る者はこの画面から物語を想像してしまうのです。吉岡の「朝(旅に出る)」にも同じような見方をしてしまいます。しかもそれだけでなく、馬を真横から見た姿を中心にしていたりとか、その馬の描き方が、骨格から筋肉のつき方まで詳細に描き込んであること、あるいは草や樹といった植物のひとつひとつが細密といっていいほど写実的に描きこまれている。そういう細部が一種スーパーリアリズムになっているのに、画面全体は写実性は感じられない。とくに吉岡の作品では人物が、そのような細部とはそぐわないほど類型化されています。しかし、そこに違和感を見る者に覚えさせるようにはなっていなくて、それは、リアルな細部を組み合わせて画面全体を構成させると写実ではなくなって、現実の風景ではなくなっているからです。その現実のリアルな手触りがないところが、物語を想像させることに繋がっている。かといって、あまりに作りものめいていると、見る者が感情移入するように自主的に物語を想像させることはできな

の「浅瀬を渡るイザンプラス卿」(左下図)という作品を思い出してしまうのです。騎乗の騎士のプロフィールの画面ですが、二人の幼子を抱えた老人の姿は、何かの物語を想像させます。かといって、何かの物語や歴史の一場面ではなく画家ミレイが自身で描いたものです。しかし、見る者はこの画面から物語を想像してしまうのです。吉岡の「朝(旅に出る)」にも同じような見方をしてしまいます。しかもそれだけでなく、馬を真横から見た姿を中心にしていたりとか、その馬の描き方が、骨格から筋肉のつき方まで詳細に描き込んであること、あるいは草や樹といった植物のひとつひとつが細密といっていいほど写実的に描きこまれている。そういう細部が一種スーパーリアリズムになっているのに、画面全体は写実性は感じられない。とくに吉岡の作品では人物が、そのような細部とはそぐわないほど類型化されています。しかし、そこに違和感を見る者に覚えさせるようにはなっていなくて、それは、リアルな細部を組み合わせて画面全体を構成させると写実ではなくなって、現実の風景ではなくなっているからです。その現実のリアルな手触りがないところが、物語を想像させることに繋がっている。かといって、あまりに作りものめいていると、見る者が感情移入するように自主的に物語を想像させることはできな いので、細部はリアルに描きこんである。だから、画面の雰囲気は中世のヨーロッパなのでしょうが、そのように描いているのは明らかに近代芸術の透徹した方法論であると言えると思います。吉岡がラファエル前派を参考にしたかどうかは分かりませんが。

いので、細部はリアルに描きこんである。だから、画面の雰囲気は中世のヨーロッパなのでしょうが、そのように描いているのは明らかに近代芸術の透徹した方法論であると言えると思います。吉岡がラファエル前派を参考にしたかどうかは分かりませんが。

画面の構成とか背景の話をしてきましたが、吉岡の作品に大きな特徴である人物について見ていきましょう。展覧会のチラシでも取り上げられている「種を持つ」(2011年)という作品(右図)で見てみましょう。ここでは、目、視線に注目しましょう。画面の中心である女性が正面を向いていますが、この女性の正面に立っても視線をあわせることができないのです。それで、この女性の目をみると、焦点が合っていない、つまり、右目と左目の焦点がずらされているのが分かります。それは、この女性は具体的に、こちらを見ているようには描かれていないのです。では、どこをみているのかというと、どこか遠いところに視線を飛ばしているような印象を受けるのです。この場合、遠くを見るということは、実は、その反対のとても近いところ、すなわち自分の中、内面を見ている。近くを見るときは目の焦点は内側に向いていって、遠くを見るにつれてだんだんと離れていきます。それを自分の中まで見ようと思ったら、真正面よりほんの少し離れることになります。少し斜視みたいな感じになりますが、それがまるで自分の中に視線が向かうような感じにみえてくるのです。それで、片方の目は焦点を合 わせながら、もう片方の目は外されている。そうすると目が合っているようでいながら合わない。「なんだかこの人は別のことをかんがえているんだな」というか、こちらを見ていながら心は違うところにある、というように見えてきます。(これは、画家本人が雑誌のインタビューに答えた中で話していることを引用させてもらったので、意識的に描かれていることが分かります。)それが、能面のように喜怒哀楽の感情をあらわさない顔の描き方と相俟って、神秘的な印象を見る者に覚えさせるのではないかと思います。だからこそ、見る者は感情移入するのではなくて、そこから物語を想像する方向で、多少突き放して画面を味わおうとする。その距離感が独特の雰囲気をつくり出すことに貢献しているのではないかと思います。

わせながら、もう片方の目は外されている。そうすると目が合っているようでいながら合わない。「なんだかこの人は別のことをかんがえているんだな」というか、こちらを見ていながら心は違うところにある、というように見えてきます。(これは、画家本人が雑誌のインタビューに答えた中で話していることを引用させてもらったので、意識的に描かれていることが分かります。)それが、能面のように喜怒哀楽の感情をあらわさない顔の描き方と相俟って、神秘的な印象を見る者に覚えさせるのではないかと思います。だからこそ、見る者は感情移入するのではなくて、そこから物語を想像する方向で、多少突き放して画面を味わおうとする。その距離感が独特の雰囲気をつくり出すことに貢献しているのではないかと思います。

「秘密の森」(2003年)という作品(左図)は、中央に裸婦がいても肉体性といったものは、ほとんど感じられません。ヨーロッパ絵画で裸婦の理想の美というような身体の姿というのではなくて、他の作品では衣装を見にまとっていたのと同じで、衣服を身につけていないというのも、そのバリエーションというようなのです。それは、ここで描かれている人物が肉体をもった生身の存在ではなくて、ある種の記号のようなものに近いからだと思います。それは、リアルな存在でもなく、理想化された美や理念を表わすものでもないので、その描かれた物を鑑賞する、つまり受け入れるという受け身にとどまるのではなくて、記号であれば、見る者も操作することが可能となるわけです。操作可能などというと、作品を好き勝手に弄ぶように誤解されるかもしれませんが、先ほどから触れていますように、画面から見る者が想像力を働かせる際の余地があるということです。例えば、見る者の思いをそこに仮託して、物語をつむいでいくこともできるわけです。それは、この作品であれば、中心に描かれている女性が見る者に向き合い、自己主張しているのではない、むしろ、見る者を受け入れる余地のある受動的な面もあるわけです。それが、時に内省的に映ったり、神秘的に映ったりしてくるのではないかと思います。この作品だからというわけではありませんが、背景の個々のパーツが緻密なほど写実的に描かれているのに、中央の人物が不釣合いなほどデフォルメされたパターンのような記号になっている。それが、違和感というか、現実を超えて非現実な空間を作り出している。また、リアルな細部のパーツの組み合わされる構成の現実性のなさという要素もあるのだけれど。そういうものとして、分野は違うのですがつげ義春というまんが家が一時期、そういう方法で人間の内面の不条理をドラマにして描いていた(画像は「ねじ式」より)のを、思い出します。「ねじ式」(右図)はまんがというストーリーの一部ですが、吉岡の作品は一枚の絵でものがたりを想像させるという方向性は正反対ですが、ものがたりの想像がついてまわるという点で通じるところがあると思います。そこに吉岡の神秘とか聖なるイメージというのは、この画面でそのものが描かれているというのではなく、そういう想像から来ていると思います。掴みどころのない話かもしれませんが、吉岡がヨーロッパに研修に行った際に、現地の聖堂などで壁画やイコンといった神秘的で神聖な絵画に触れてきたのではないかと思います。それらは、中世の頃から人々の信仰の対象として思いを向けられてきたものです。

「秘密の森」(2003年)という作品(左図)は、中央に裸婦がいても肉体性といったものは、ほとんど感じられません。ヨーロッパ絵画で裸婦の理想の美というような身体の姿というのではなくて、他の作品では衣装を見にまとっていたのと同じで、衣服を身につけていないというのも、そのバリエーションというようなのです。それは、ここで描かれている人物が肉体をもった生身の存在ではなくて、ある種の記号のようなものに近いからだと思います。それは、リアルな存在でもなく、理想化された美や理念を表わすものでもないので、その描かれた物を鑑賞する、つまり受け入れるという受け身にとどまるのではなくて、記号であれば、見る者も操作することが可能となるわけです。操作可能などというと、作品を好き勝手に弄ぶように誤解されるかもしれませんが、先ほどから触れていますように、画面から見る者が想像力を働かせる際の余地があるということです。例えば、見る者の思いをそこに仮託して、物語をつむいでいくこともできるわけです。それは、この作品であれば、中心に描かれている女性が見る者に向き合い、自己主張しているのではない、むしろ、見る者を受け入れる余地のある受動的な面もあるわけです。それが、時に内省的に映ったり、神秘的に映ったりしてくるのではないかと思います。この作品だからというわけではありませんが、背景の個々のパーツが緻密なほど写実的に描かれているのに、中央の人物が不釣合いなほどデフォルメされたパターンのような記号になっている。それが、違和感というか、現実を超えて非現実な空間を作り出している。また、リアルな細部のパーツの組み合わされる構成の現実性のなさという要素もあるのだけれど。そういうものとして、分野は違うのですがつげ義春というまんが家が一時期、そういう方法で人間の内面の不条理をドラマにして描いていた(画像は「ねじ式」より)のを、思い出します。「ねじ式」(右図)はまんがというストーリーの一部ですが、吉岡の作品は一枚の絵でものがたりを想像させるという方向性は正反対ですが、ものがたりの想像がついてまわるという点で通じるところがあると思います。そこに吉岡の神秘とか聖なるイメージというのは、この画面でそのものが描かれているというのではなく、そういう想像から来ていると思います。掴みどころのない話かもしれませんが、吉岡がヨーロッパに研修に行った際に、現地の聖堂などで壁画やイコンといった神秘的で神聖な絵画に触れてきたのではないかと思います。それらは、中世の頃から人々の信仰の対象として思いを向けられてきたものです。 そういう思いを受けて絵画には独特の雰囲気、オーラのようなものをまとっていた。それが神秘性や神聖さを歴史をへて形作ってきたというものだと思います。それを、現代で即時的につくることはできない。その代わりということでもないのですが、そういう雰囲気を現在で描いたものがもともと備えるということはありえないので、見る者がそういう想像を見ているなかで付加して見ることでなら、代替的に可能となりうる。それを吉岡は意図的にやろうとしたとまではいいません。しかし、そういう要素があるので、吉岡の作品の神秘性や神聖さは、そういうところがあると思います。

そういう思いを受けて絵画には独特の雰囲気、オーラのようなものをまとっていた。それが神秘性や神聖さを歴史をへて形作ってきたというものだと思います。それを、現代で即時的につくることはできない。その代わりということでもないのですが、そういう雰囲気を現在で描いたものがもともと備えるということはありえないので、見る者がそういう想像を見ているなかで付加して見ることでなら、代替的に可能となりうる。それを吉岡は意図的にやろうとしたとまではいいません。しかし、そういう要素があるので、吉岡の作品の神秘性や神聖さは、そういうところがあると思います。

「水のほとり」(2009年)という作品(左図)は、金箔が一面に貼られた、まばゆい背景を水の流れに見立てて、そのほとり静かに佇む女性を描いた作品です。この作品は、画面の大半に金箔が貼られ、それを水の流れに見立てて、その流れがS字を描いているところなど、私には、江戸時代の琳派、例えば尾形光琳の紅白梅図屏風(右図)を思い出させるところがあります。ただ、尾形光琳の場合には水の流れのところには渦のような文様があって、動きを入れ込んでいるのに対して、この作品では、金箔がベタッと貼ってあって、動きのない静けさになっている。つまり時が止まっているような世界になっています。それは、あえて言えば、動かすということになると、動く方向を入れなくてはならなくなるので、見る者の想像を限定してしまうことになるので、限定しなければ、見る者は、あらゆる方向に想像することが可能となります。また、動かさないままでいることもできる。したがって、そういう動きの可能性を潜在させた静止という捉え方をしています。敷衍して言えば、あらゆる時の可能性がここにはあるということです。それは、何も、この作品に限らず、この人の作品に底流しているものではないかと思います。

「水のほとり」(2009年)という作品(左図)は、金箔が一面に貼られた、まばゆい背景を水の流れに見立てて、そのほとり静かに佇む女性を描いた作品です。この作品は、画面の大半に金箔が貼られ、それを水の流れに見立てて、その流れがS字を描いているところなど、私には、江戸時代の琳派、例えば尾形光琳の紅白梅図屏風(右図)を思い出させるところがあります。ただ、尾形光琳の場合には水の流れのところには渦のような文様があって、動きを入れ込んでいるのに対して、この作品では、金箔がベタッと貼ってあって、動きのない静けさになっている。つまり時が止まっているような世界になっています。それは、あえて言えば、動かすということになると、動く方向を入れなくてはならなくなるので、見る者の想像を限定してしまうことになるので、限定しなければ、見る者は、あらゆる方向に想像することが可能となります。また、動かさないままでいることもできる。したがって、そういう動きの可能性を潜在させた静止という捉え方をしています。敷衍して言えば、あらゆる時の可能性がここにはあるということです。それは、何も、この作品に限らず、この人の作品に底流しているものではないかと思います。

「大樹の丘」(2010年)という作品(左下図)を見てみましょう。メインは中央の縦に画面を貫く大樹の幹と、その前に女性の正面立像が、ほぼシンメトリカルにあるものです。ここまでにも、何点も見てきた吉岡の作品の典型的なパターンを踏んだ作品です。この作品では、女性の背後の大樹の幹が執拗に細かく描写されていて、迫真さがあり、それが過剰なほどで、それが写実的なリアルな樹を越えて、アニミズム的な何かが宿っている雰囲気を感じさせます。しかし、その割には、画面からはみ出ようとするほどの自然の生命の横 溢のように動きは感じられず、スタティックな静けさがあります。その前に、前にも述べましたが、その前にたっている女性は、内省的といえば言えますが、むしろ虚ろな感じもします。それは、細部をこれだけ執拗なほど描いていて、構図にスッキリ収まっているということで、それゆえに、この作品は構図ということが大きなポイントになっているのではないかと思われてきます。吉岡とは異質な雰囲気の画家で小山田二郎という画家がい

溢のように動きは感じられず、スタティックな静けさがあります。その前に、前にも述べましたが、その前にたっている女性は、内省的といえば言えますが、むしろ虚ろな感じもします。それは、細部をこれだけ執拗なほど描いていて、構図にスッキリ収まっているということで、それゆえに、この作品は構図ということが大きなポイントになっているのではないかと思われてきます。吉岡とは異質な雰囲気の画家で小山田二郎という画家がい て、この人がある時期にシンメトリカルな構図を前面に出して、吉岡とは異なる幻想性、象徴性をもって、そこに宗教性が秘められているような作品を描きました。例えば「ピエタ」(右図)という作品です。これは、キリストと聖母マリアの二人が二等辺三角形の幾何学的な構図に収まっている構成になっています。しかし、構図の作品でありながら両者の印象は正反対といえるほど違います。小山田の「ピエタ」は中心の大きな三角形の中に様々な大きさの三角形が配置されていて、それらの位置関係やバランスが作品に強い緊張感を作り出していて、見る者は異様に張り詰めた感じを受けます。これに対して、吉岡の「大樹の丘」の構成はシンプルと言えます。小山田のような構成上の緊張関係は作られていないようです。「大樹の丘」の場合には、シンプルな構図に各パーツが収まって、そのなかでそれぞれが役割を全うするように描きこまれてします。細部が描きこまれてはいますが、それが過度に主張して画面に対立関係をつくりだすことは周到に避けられているように見えます。それゆえに、小山田の作品にあるような峻厳さのようなものはなく、その代わりに瞑想に誘うような静謐さがあるわけです。両者を比べると、見る者が作品にたいしてとる距離感が違うことが分かります。

て、この人がある時期にシンメトリカルな構図を前面に出して、吉岡とは異なる幻想性、象徴性をもって、そこに宗教性が秘められているような作品を描きました。例えば「ピエタ」(右図)という作品です。これは、キリストと聖母マリアの二人が二等辺三角形の幾何学的な構図に収まっている構成になっています。しかし、構図の作品でありながら両者の印象は正反対といえるほど違います。小山田の「ピエタ」は中心の大きな三角形の中に様々な大きさの三角形が配置されていて、それらの位置関係やバランスが作品に強い緊張感を作り出していて、見る者は異様に張り詰めた感じを受けます。これに対して、吉岡の「大樹の丘」の構成はシンプルと言えます。小山田のような構成上の緊張関係は作られていないようです。「大樹の丘」の場合には、シンプルな構図に各パーツが収まって、そのなかでそれぞれが役割を全うするように描きこまれてします。細部が描きこまれてはいますが、それが過度に主張して画面に対立関係をつくりだすことは周到に避けられているように見えます。それゆえに、小山田の作品にあるような峻厳さのようなものはなく、その代わりに瞑想に誘うような静謐さがあるわけです。両者を比べると、見る者が作品にたいしてとる距離感が違うことが分かります。

「天国の庭」(2015年)という作品(左下図)は、これまでのパターンから少し外れたような作品ですが、パターンのように描かれている静かな印象は、フランス19世紀の象徴主義の画家ピュヴィス・ド・シャヴァンヌが神話の世界を題材にした壁画(右下図)に通じるところもあるように見えます。この作品は比較的最近の作品ということになりますが、中世のような雰囲気とは少し異質な異教的古代のような雰囲気が漂っています。そのように感じることが出るのは、言ってみれば、吉岡の作品世界がマンネリ化されている。マンネリ化という悪いイメージですが、吉岡の作品で描かれているのは、日常的な風景ではない幻想風景です。その風景は日常から異質で、見る者が受け容れるためには、そのために敢 えて想像力

えて想像力 を働かせなければなりません。そこに無理が生ずることになります。しかし、ここで述べているように、吉岡の作品というのは、作品を見るだけではなく、そこからものがたりを想像することで始まるものです。それが、作品を受け容れる、いわばスタート以前の段階で想像力を浪費してしまうのは効率的ではありません。そこで、無理なく作品世界を受け容れるようになるためには、それが日常に近い形で当たり前になっていることが必要になります。そのような当たり前にするためにマンネリといってよいほど定着させることで、可能となると思います。したがって、吉岡の作品が、似たようなものが数多く制作されるのは、それらの作品をまとめてひとつの世界として前提のように、当たり前に受け容れられることになっていると思います。そこで、この「天国の庭」が異質に感じられてしまうことになっていると思います。

を働かせなければなりません。そこに無理が生ずることになります。しかし、ここで述べているように、吉岡の作品というのは、作品を見るだけではなく、そこからものがたりを想像することで始まるものです。それが、作品を受け容れる、いわばスタート以前の段階で想像力を浪費してしまうのは効率的ではありません。そこで、無理なく作品世界を受け容れるようになるためには、それが日常に近い形で当たり前になっていることが必要になります。そのような当たり前にするためにマンネリといってよいほど定着させることで、可能となると思います。したがって、吉岡の作品が、似たようなものが数多く制作されるのは、それらの作品をまとめてひとつの世界として前提のように、当たり前に受け容れられることになっていると思います。そこで、この「天国の庭」が異質に感じられてしまうことになっていると思います。

「山上の町」(1993年)という作品(左下図)です。以前に、はじめて吉岡の作品を見た時に、有元利夫と似ていると思いましたが、この作品と有元の「花降る日」という作品(右下図)を並べて見ると、山の描き方がこれだけ違うことから、両者の資質の違いがよく分かると思います。パターン化の程度の違いでいえば、吉岡の山の実際のリアルな山をデフォルメしたことが分かる、リアリズムを残したものであるのに対して、有元の山はデフォルメをさらに進めて、もはやリアルな山に繋がるものがなくなって、文字のように、それが山であることがわかればよいものになっています。したがって、有元の場合には、山というものに対して作品を見る者が持っている知識やイメージが、作品の山のパターンを見ることによって想起されて、それで補完しながら作品を見る。人物がそこを上っていこうとしている場面を自由に想像できることになります。これに対して、吉岡の山は、リアルな要素を残しているため、どのような山であるかが見る者に示されています。有元のように自由な想像は規制されますが、その分細かくて、実感できるように想像できます。ある意味突っ込んだイメージができることになります。それは、二人の画家の求める想像、抽象度の違いによるのではないかと思います。それは、吉岡の場合には描いているものは、おそらく、画家の目には、そのように見えているという要素があると思えます。そういう画家の視野で捉えられた世界が理想化されたとか、雑音を取り去って純化したさせたとか、そういった世界がベースになっていると思います。これに対して、有元の場合には、そう見えているを通り越して、自分で世界をつくってしまった。それを描いている、というように見えます。それゆえ、有元の場合、象徴的なのではあるのですが、距離感が異なるため、吉岡 のような神秘性はあまり感じられず、むしろ透徹した個人の独立とでもいうのか、部分が自立しているとかものがベースにあるように見えます。

のような神秘性はあまり感じられず、むしろ透徹した個人の独立とでもいうのか、部分が自立しているとかものがベースにあるように見えます。

「時は流れる」(1992年)という作品(上図)。この頃、吉岡はイタリアに研修員として派遣され、現地で様々な作品に触れて、テンペラに出会ったということだそうで、この作品はテンペラで描かれています。ここで、おそらく吉岡のスタイルが作られ、以後のこりスタイルを固持するように、追求していったということになると思います。「遠い想い」から、この「時は流れる」に至る過程で、何らかの要素が加わったのではないか、それがイタリアでの研修の中で、何かが、画家本人が何かを掴んだことによって、現在のスタイルがつくられたのではないかと、単純に想像しています。ここでは紹介していませんが、これ以前の習作的な作品の中に、裸婦のスケッチがありましたが、それは形態を忠実に写し取るとか、理想化させるとか、質感を表現するとか、モデルの個性を強調するといったような、形態に視点がいくという方向で突き詰められているようには見えず、裸婦というのはこういうのだという様式を模索しているような印象でした。また、数点あった静物画についても、同じように器物の形態を描くというのではなく、あえて言えば、スペイン・バロックの画家スルバランの描くボデコン(右図)のような、ある種の雰囲気を求めるような印象がありました。そこから、吉岡という画家の志向するところは、如何に見せるかいう演出が、何かを表現するということよりも優先させる人なのではないか。そういう点では近代以降のモダニズムの絵画は、どちらかというと何かを表現するというものなので、そういうものをベースにするよりは、イタリアに数多く残っていて、日本にはあまり紹介されていない中世から初期ルネサンスにかけてのテンペラやフレスコといった寺院の壁画などの、親近性を感じたのかもしれません。

「時は流れる」(1992年)という作品(上図)。この頃、吉岡はイタリアに研修員として派遣され、現地で様々な作品に触れて、テンペラに出会ったということだそうで、この作品はテンペラで描かれています。ここで、おそらく吉岡のスタイルが作られ、以後のこりスタイルを固持するように、追求していったということになると思います。「遠い想い」から、この「時は流れる」に至る過程で、何らかの要素が加わったのではないか、それがイタリアでの研修の中で、何かが、画家本人が何かを掴んだことによって、現在のスタイルがつくられたのではないかと、単純に想像しています。ここでは紹介していませんが、これ以前の習作的な作品の中に、裸婦のスケッチがありましたが、それは形態を忠実に写し取るとか、理想化させるとか、質感を表現するとか、モデルの個性を強調するといったような、形態に視点がいくという方向で突き詰められているようには見えず、裸婦というのはこういうのだという様式を模索しているような印象でした。また、数点あった静物画についても、同じように器物の形態を描くというのではなく、あえて言えば、スペイン・バロックの画家スルバランの描くボデコン(右図)のような、ある種の雰囲気を求めるような印象がありました。そこから、吉岡という画家の志向するところは、如何に見せるかいう演出が、何かを表現するということよりも優先させる人なのではないか。そういう点では近代以降のモダニズムの絵画は、どちらかというと何かを表現するというものなので、そういうものをベースにするよりは、イタリアに数多く残っていて、日本にはあまり紹介されていない中世から初期ルネサンスにかけてのテンペラやフレスコといった寺院の壁画などの、親近性を感じたのかもしれません。 運転免許の更新をしなければならず、休みをとったついでに、時間をつくって行くことができました。2009年に旅行の帰りに寄った川越の料理店の附属ギャラリーでたまたま展示されて居た作品を見て以来、何となく気になっていました(その時のことは

運転免許の更新をしなければならず、休みをとったついでに、時間をつくって行くことができました。2009年に旅行の帰りに寄った川越の料理店の附属ギャラリーでたまたま展示されて居た作品を見て以来、何となく気になっていました(その時のことは