|

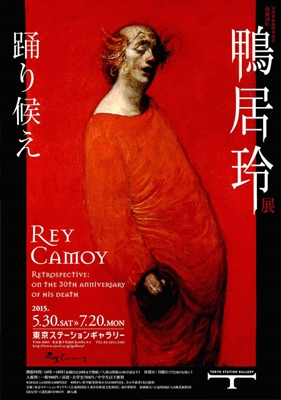

�@�Q�O�P�T�N�V���Q���i�j�����X�e�[�V�����M�������[

���āA������Ƃ����l�̂��Ƃ͂悭�m�炸�A���̓W����ŏ��߂Č����Ƃ����n���Ȃ̂ŁA���̏Љ�����˂āA��Î҂̂����������p���܂��B�g�P�X�W�T�N�Ɋ����悪�T�V�ł��̑������鐶�U����Ă���R�O�N�ڂ̔N�ƂȂ�܂����B��Ƃ̓��ʐ��̕\���ł��������摜�́A�ނ̔��j�ŃG�L�]�`�b�N�ȕ��e�Ƃ͂���͂�ɁA�X�Ԃ����炵���s�ɖ����A���Ɏ��_�Ɗi������p�ł�����܂����B�����ӎ����Ă���悤�ȋꂵ���\��ŁA��Ƃ͉���i���悤�Ƃ��Ă����̂ł��傤���B�_�Ƃ͉�����₢�����A�`��������͕s����ɌX���A�₪�Đ_�̋~���͖������̂悤�ɒ��ɕ��V���܂����B�ނ̌ǓƂ͔ނ̐�����p���̂��̂ł���܂����B���̙R���ƌ��������Ȃ���l�Ԃ̐�����ꂵ���A�コ�A�X���Ƃ������������݉B�����`������A���������Ղ��₵���̂ł����B�`���I������i�����͌��t���邱�ƂȂ��Â��Ɏ����߂����Ă��܂����B�{�W�͖v��R�O�N�ɂ�����A�����̍�i�����M�ƂȂ鎩�摜�܂Ŋe����̑�\��𒆐S�ɁA�����W���o�i�̍�i���܂߂����ʁA���ʁA�f�`�A��i�Ȃǂ̂X�O�]�_����A�{���I�Ȏ��ȓ��e�̐���҂ł�����������̌|�p���E���������������܂��B�h �܂��A���������Ƃ���ŁA�W����|�X�^�[�Ȃǂ��牽�ƂȂ��A��Ƃ̃C���[�W���N���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����āA�W�����ɔ�r�I�N���������l�e���ڗ������̂��A���ƂȂ������ł���悤�ȋC�����܂��B�ŏ��ɒf���Ă����܂����A�����A�����W����̊��z�Ƃ��Ă����ŏ����Ԃ��Ă���̂́A��Ƃɑ��ĉ��̗��Q�W���Ȃ��A��������ē��ꗿ���͂���ĒP�Ɏ��ԂƋ�Ԃ�������Ƃ�������ŁA���������Ƃ��܂Ƃ߂Ă��邾���ł��B�܂��A���̏����Ԃ������̂����J���鎞����W����I�������ɂ���悤�ɂ��āA���������e���Ƃ͖��W�̂Ƃ���ŁA���z�������Ɏc���Ă���Ƃ��������̂��Ƃł��B������A���܂ł������ł����A��Ƃ��i�ɑ��Č����Ⴂ�̃R�����g��A�s���Ǝv���銴�z�����\����܂����A���ꂪ���Ƃ��m��I�o�Ȃ��]���Ɋ������邱�Ƃł����Ă������Ƃ����������Ӑ}�͂Ȃ��i�����������̂ł���A�����܂��A�����Ă����J���܂���j�A�����܂ł��l�I�Ȋ��z�ł���Ƃ������Ƃ𗹉����Ă������������Ǝv���܂��B �����A���̊�����Ƃ�����Ƃ̍�i���A�v��R�O�N�̉�ړW�Ƃ������Ƃő�\�삪�]��������ł����Ƃ������Ƃł������A�����S�̓I�Ȉ�ۂ��ꌾ�Ō����ƁA�g�X�e�����^�C�v�h �Ƃ������Ƃł��B����͂悢�Ӗ��ł��A�����Ӗ��ł�����܂��B��Î҂̂������̒��Łg���̙R���ƌ��������Ȃ���l�Ԃ̐�����ꂵ���A�コ�A�X���Ƃ������������݉B�����`������A���������Ղ��₵���h�Ə�����Ă���̂́A��i������l�ɁA�����ɂ����̂悤�Ȉ�ۂ��c���悤�ȃp�^�[���Ƃ��������͋C���A�����̍�i�ɋ��ʂ��ĔZ���Ɍ����Ă����Ƃ������Ƃł��B���ɂ́A���������܂����B����́A��Ƃł��銛�������o���Ă����Ƃ��������A�������g�����̃p�^�[���̒��Ɏ����Ă����āA���̒��ł��̂��ςĕ`���Ƃ����悤�ȁA�p�^�[�����[�������Ă����ĔZ���ɂȂ��Ă��������ʂŁA���H�ɂ͂܂��Ă����悤�Ƀp�^�[�����甲���o���Ȃ��Ȃ��Ă������悤�Ȉ�ۂ��܂����B�����ɂ́A��Ƃ̎����̃i�C�[�u���Ƃ����̂���i�Ƃ��A����̔F���ɑ��Ă̋����̒u�������A���o�I�łȂ��Ƃ����̂��_�C���N�g�ł���A����Ӗ��A�������q�ώ����Ȃ��Ƃ��������������܂��B����́A�앗�͑S�R�قȂ�܂����A���{�Ől�C�̍�����Ƃł���A�t�@���E�S�b�z�ɒʂ��镵�͋C������悤�Ɏv���܂��B���̂����肪�A�N��̍������p�t�@���̎p�����ɑ����������R�ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B����ł́A���ꂩ��W���̏͗��Ăɉ����ċ�̓I�ɍ�i�����Ă��������Ǝv���܂��B

�T�D�����`�����܂܂� ��ƂƂ��Ă̖{�i�I�ȃf�r���[�͒x�������Ƃ������ƂŁA�S�P�ň���܂Ƃ����̂���܂��āA�����ŔF�߂��āA�敗���ꉞ�m�������A����܂ł̓W���Ƃ������Ƃł��B����܂ł̎��s����Ƃ������ƂŁA���̌�̌X������܂�����i�ɔ�ׂ�ƁA�l�X�ȃ^�C�v�̍�i���W������Ă���悤�ł��B�ł��A���̂悤�ȉ����b�Ȑl�Ԃ���݂�ƁA���̏܂���܂���܂ł̊ԂɌ����������Ƃ������ƂŁA�ǂ�����Đ������Ă����̂��̕��ɋ������s���Ă��܂��܂��B����E���̔s���Ԃ��Ȃ����G���K���Ă����Ɠ`�L�I�Ȑ���������܂�������A�����Ƃ��̃{���{�����������Ȃ��Ƃ��A�N���ɐH�킹�Ă�����Ă����낤�ȁA�ƕςȂ��Ƃ��l���Ă��܂����B�Ƃ����̂��A�����̍�i�͔�r�I�G�̋�𑽗ʂɎg���悤�Ȃ̂ł��B

���̌�A�����̓X�y�C���ɓn��A������e�C�X�g�̕����ʼn敗�𐬏n�����Ă������ƂȂ�ƌ����܂��B

�U�D�X�y�C���E�p������

���悤�Ȍ������ł����A�����̍�i�̖��͂́g�������������h�Ȉ�ۂ�����҂ɋN��������Ƃ���ɂ���A����ɂ́A�����Ƃ����l���̓`�L�I�ȃG�s�\�[�h���g���̂�����h�̗v�f���A��i�́g�������������h�Ȉ�ۂ�⊮����悤�ɁA���̈�ۂ������N�������邱�ƂɁA���ʂƂ��ĂȂ��Ă���悤�Ɏv���܂��B�܂�A��i����҂̃C���[�W�Ɨ���Ă��Ȃ��Ƃ������̂ɂȂ��Ă���B�Ⴆ�A�X�[�p�[�}�[�P�b�g�̐H���i�����ŎY�n�����̖�̃R�[�i�[�Ő��Y�҂̎ʐ^�ƃ��b�Z�[�W���Y�����āA�N�X����̔��ň�Ă�ꂽ��Ƃ��ďЉ��Ă���Ƃ��낪����܂��B�ʂɒN�̔��ň�Ă��āA���̐��Y�҂̎ʐ^�����邩��Ƃ����āA���̖�̕i����ۏ�����̂ł͂Ȃ��A���������Ƃ͂�����Ȃ��̂ł��B�������A����������͐��Y�҂̎v�������߂��Ă���A�Ƃ����悤�ȃC���[�W�Ŏv�킸��Ɏ��B�����A�����Ō����Ă���̂́A������������܂����ƌ����Ă���̂ł͂Ȃ��A���Y�҂�������Ζ�����������Ƃ͌���Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�������A�܂��A���������Ƃ��Ƃ��s�����Ƃ����́A�����܂Ōl�̍D�݂ɍ��E�������̂ŁA���������Ǝv���ĐH�ׂ�Δ���������������Ƃ������Ƃ́A�悭���邱�Ƃł��B���ȃ��X�g�����◿���̈ꎺ�ŁA���ꂢ�ɐ���t����ꂽ�������A�����������Ă��邩��A�Ƃ����v���ŐH�ׂ�A����ۂǍ������̂łȂ�����A����������������̂ł��B�g�c����Ƃ������H�Ƃ̕]���̍������������Ƃ́A��������������������Ƃ����āA���y���Ƃ͋�ʂ��Č������܂����B���́A�����܂Ō��Ȃł͂���܂��A�{���I�ȂƂ���ƁA�����łȂ��t�����l�I�ȂƂ������ʂ������ƍl������ł͂���Ǝv���܂��B

���X�A�L�c�������������Ă���悤�ɕ�������ł��傤���B������������܂���B���́A���̓W�����ň�A�̍�i�����Ă��āA�C�p�����������ւ����Ȃ������̂ł��B�ꌩ�A�^���Ɍ����āA���̎��A�ǂ��������I�ȂƂ���B����́A�p�����������Ȃ��A�g�I���͐^�����h�ƚ����ă|�[�Y���Ƃ��Ă݂���悤�ȍ�i�ɑ��āA��Ȃ���A������u���ē˂��������Ƃ��ł��Ȃ���������ł��B�����炭�A���ɂ��A���̂悤�Ȓp���������v�f������B����́A�����Ċ������g���Ӑ}�������ƂƂ͈Ⴄ�ł��傤���A�t���I�ȈӖ��ŁA�����g�̓����̒p���������Ƃ����˂��ꂽ�Ƃ������Ƃ��A�������Ɋ������Ƃ������ƂȂ̂ł��B����́A�ǂ������Ƃ��납�A��̓I�Ɍ��Ă��������Ǝv���܂��B �����ɁA�O��Ɍ����w�Î~�������x�Ɣ�ׂĂ݂܂��傤�B�e�[�u�����͂�ł���j�������͈�l�ŁA���������^�����Ă���悤�ɂ͌����܂���B����ɁA����Ƃ��\��Ȃ��̂ŁA���̈�ۂ��点�܂��B������A�����̐l���͈��̋�̂悤�Ȃ��̂ł��B����̒��ɁA��������i�ŕ`���l���͂��ׂĎ��摜�ŁA�������g�̎p�Ɏ��Ă��Ȃ��l���ł����摜�̃o���G�[�V�����̂悤�Ȃ��̂Ƃ����|�̐������������悤�Ɏv���܂����A�����ł���i�����łȂ��Ă��j�A���̍�i�ŕ`���ꂽ�l�������́A���ꂼ�ꂪ�Ɨ������l�i�ƌ����������l���ł͂���܂���B�]���āA�w�Î~�������x�͌Q���ł͂Ȃ��ƌ��킴��܂���B����ɔ�ׂāA�w����������x�͂ǂ��ł��傤���B����������l�̐l���́w�Î~�������x�̃e�[�u�����͂ސl�������̈�l���ɑ��āA���炩�ɈႤ�l���ł��B�������A�t�ɈႢ������悤�Ɍ����܂��B�܂�A��l�̐l���̍��ق������������Ă���B�Ƃ������Ƃ́A���́w����������x�̉�ʂ̓�l�̐l���́A���ꂼ�ꂪ�Ɨ����Ă��邩��Ⴄ�̂ł͂Ȃ��āA�Ⴂ����������悤�Ɍ����Ă���̂ł��ꂼ��̐l���ƌ�����A�ƂȂ��Ă���悤�Ɍ����܂��B�܂�A�}���K��A�j���Ō����L�����Ȃ̂ł��B���ꂼ��̃L�����̓}���K�̂悤�ȃf�t�H�������ꂽ�p�ł����A����́A�ނ���L�����Ƃ��Ă̋L���I�Ȑ��i����ɂ����āA��������A���ȋ�ۊG��̐l�����ɋ߂Â��Ă��������ʂł͂Ȃ����A���̂悤�Ɏ��ɂ͎v���܂��B����́A����ɂ���悤�ɁA��i���̐l���������̎��摜�̃o���G�[�V�����ł���Ƃ�����A���g�̂���ʂ��Ƃ��Ɏ��o���Č֒������L�����Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��傤���B �O��A���́A�����Ƃ�����Ƃ́A�`�����Ƃ�����̂ƕ`���ꂽ���̂��Y���Ă����Ƃł͂Ȃ����Ɗ��������Ƃ��q�ׂ܂����B���̃��W�b�N�ł����A���̃X�y�C���؍݂̂��납��A�����̍�i�͕`�����Ƃ�����̂̔�d���A�ǂ�ǂ�d���Ȃ��Ă������悤�Ɍ����܂��B����́A�Ⴆ�A�w����������x�ŕ`���ꂽ�l���̋L���̂悤�Ƀf�t�H�������ꂽ�p�ł��B����́A����҂ɁA�}�G�̂悤�Ɂg���̂�����h�̈��ʂ̂悤�ɃG�s�\�[�h��z����������ʂ����߂Ă���悤�Ɍ����邱�Ƃ�����[���ł���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������A�����f�t�H�������ꂽ�����ł́A�}���K�̂悤�ɔw��ɃX�g�[���[������킯�ł͂Ȃ��̂ŁA����҂͊���ړ����邱�Ƃ͓���B����ړ����邱�Ƃ��Ȃ���A����҂��A�����Ɂg���̂�����h��z�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B����ŁA�ȑO�́w�Î~�������x�̂悤�ȕ��ʓI�Ȑ}�Ă̂悤�Ȑl��������A���̂̌��݂��������A�d�ʊ��̂���l���̊O�`��`���悤�ɕ`�@���ϗe���Ă������̂ł͂Ȃ����B�����ł���A�ȑO�̍�i�́A���ʂƂ��ĕ`���ꂽ���̂���g���̂�����h����������悤�Ȃ��Ƃ��������̂ŁA����ł悵�Ƃ���悤�ȁg�ł���������h���������������̂��A���̎����̍�i�ł́A������Ӑ}�I�Ɂg��낤�h�Ƃ����B�����ɐl�א��̋�����i�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B���ꂾ���ɁA�l���̃|�[�Y�ȂǂɊ�������ߏ�ȃ|�[�Y�A�킴�Ƃ炵�����A��i����z���ł���g���̂�����h�̃o���G�[�V����������ꂽ���̂ɂ��Ă��܂����P���������܂�Ă��܂����Ƃ��A�l�����Ȃ�������܂���B

������A�ǂ�ł�����́A���������𒆏����Ă���悤�Ɋ�������Ǝv���܂��B�ى��ɕ������邩������܂��A���̂悤�ȏ����������Ă��܂����A������A�����̍�i�����鉿�l���Ȃ��Ƃ͌����Ă��܂���B�ނ���A���������ʂ��܂߂āA�����̍�i�����āA���̊��z�������Ă���B�����A���鉿�l�̂Ȃ��Ǝv�����̂ł���A�ŏ����犴�z�ȂǁA�����ɏ����܂���B�����A�ǂ����Ă������̍�i�ɂ��āA�����������Ƃ���ƁA�l�K�e�B�u�ȏ������̕��������₷���̂ł��B�����A�t���I�ȑ��������Ă��邽�߂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����́A�����g�̋��܂������i�ɋN������Ƃ��낪�傫���Ǝv���܂����A�����������܂Ƀn�}��̂��A�����̍�i�ƌ����Ă�������������܂���B�����ɂ����A�����̍�i�Ɋ���ړ����āA�q��łȂ��������X�g���[�g�Ɋ�����悤�Ȑڂ���������̂́A�p������������s���܂��B

�V�D�_�ˎ��ㄟ����̖��̏I�� �����̉��B����A����A�_�˂ɋ����\���A�V���ȉ������߂Ė͍����J��Ԃ����A�]���̍�i�̏Ă������ɂƂǂ܂�A���̃v���b�V���[���玩���ǂ��l�߂Ă������Ƃ����`�L�I�Ȑ������ׂ���Ă���ӔN�̍�i�ł��B

�Ȃ�Ƃ���ȁA����ǂ��A��i�̂��ꂼ��̃p�[�c�ɏے��I�ȈӖ��Â����{���āg���̂�����h�����肾���āA���ꂪ��i�̉��l�ł���Ƃ����悤�ɐ�������Ă���̂��A�悭������܂��B�ׂɔᔻ�������͂���܂��A���̉���҂͍�i���̂̔������Ƃ������������̂ɂ͖��ڒ��ŁA�g���̂�����h�Ƃ����t�����l�ɂ����ς璍�ڂ��Ă���悤�Ɍ����܂��B������������A�������g���A�����������̂Ɉ�������ꂽ�̂�������܂���B������i�̃L������W���Ƃ������̍�i������ƁA�����̍�i�́A�X�y�C���ȍ~�A��ʏ�ɃL������������ݏo���A���ꂪ��ʂ̒��őg�ݍ��킳��邱�Ƃō�i�����삳��Ă������̂�������܂��B����炪�W�܂�����ʂ̑S�̂��Â��F���ŁA�ߌ��I�ȗl����悵�Ă���悤�Ɍ�����Ƃ���ɁA�����Ƃ�����Ƃ̓����A���邢�́A�ނ̍�i�̖{���I�Ȗ��͂�����̂ł͂Ȃ����ƁA���ɂ͎v���܂��B

���́A�����������̍����M�~�b�N��������Ƃ����_�Ŋ����̍�i��ʔ����Ǝv���܂��B����́A�������g�́A���̂悤�Ȃ��ƂȂǘI�قǂ��v���Ă��Ȃ������ł��傤����ǁB |