|

2016年5月5日(木) 目黒区近代美術館

5月の連休に出かけるのは何十年ぶりだろうか。とくに、この展覧会に行きたかったとか、この画家の熱狂的なファンだったからというのでもない。ただ、フラっとだった。とはいっても、自宅から電車を乗り継ぎ、片道1時間半の道のりをわざわざ出向いたのだから、何らかの強い動機があるのだろうけれど、自分ではとくにいうべきことはない。多分、この時期、上野の美術館は若冲やカラヴァッジョで六本木ではルノワールで大混雑だろうから、地味目でゆっくり絵を眺めるにはちょうどよい、という程度だったと思う。

目黒の駅を庭園美術館と逆方向に権の助坂を下りて目黒川を渡り、川沿いの遊歩道を行くと公園の中にある。目黒川は最近では、桜の時期に川沿いに植えられた桜の木が満開になってテレビなどで取り上げられるが、ドブ川で夏になると臭くなるような雰囲気。来年から桜の風景を割り引いて見るようになるだろう。 目黒の駅を庭園美術館と逆方向に権の助坂を下りて目黒川を渡り、川沿いの遊歩道を行くと公園の中にある。目黒川は最近では、桜の時期に川沿いに植えられた桜の木が満開になってテレビなどで取り上げられるが、ドブ川で夏になると臭くなるような雰囲気。来年から桜の風景を割り引いて見るようになるだろう。

私が行ったのは、展覧会の会期のちょうど中間にあたり、連休の真っ最中だったので、多少来場者は多かったのだろうが、それでも、ゆっくりと作品を見るには邪魔にはならず、落ち着いた静かな環境だった。

さて、もともと美術の知識が少ない私には、高島野十郎という画家の予備知識はなく、どのような画家であるのか展覧会のチラシを見た程度(いつものこと)であったので、まずは主催者のあいさつを引用します。

“高島野十郎(1890〜1975)は「孤高の画家」あるいは「蝋燭の画家」として知られる洋画家です。生前にはほとんどその存在が知られることはありませんでしたが、福岡県立美術館をはじめ、没後に各地で開かれた展覧会をきっかけとして、近年ますます評価が高まっています。卓越した技量に裏付けられた、息詰まるような緊張感さえ感じさせるその作品のみならず、自己の信念に誠実であろうとした画家としての生き方にもまた多くの人が魅了され続けています。明治23年(1890年)、福岡県久留米市の酒造家に生まれた野十郎は、東京帝国大学農学部水産学科を主席で卒業しながらも、周囲の期待に反して、念願であった画家の道を敢然と歩み出しました。「世の画壇と全く無縁になる事が小生の研究と精進です」とする野十郎は、独学で絵を学び美術団体にも所属せず、家庭を持つことさえ望まず、流行や時代の趨勢におもねることなく、自らの理想とする絵画をひたすら追求する超俗的な生活を送りました。野十郎の絵画は、一貫して写実に貫かれています。しかしながら、彼の写実は単なる再現的描写にとどまらず、その表現や対象のとらえ方に独特の個性が光り、それゆえ画面は生き生きとした生命感に満ちあふれています。没後40年の節目に当たる本展では、『からすうり』や『すいれんの池』をはじめとする静物画や風景画の代表作や、野十郎の独自性が発揮された『蝋燭』や『月』シリーズ、さらには初公開作品をも含めた約150点を、最新の研究成果とともにご紹介します。人々の目を心を惹きつけてやまない高島野十郎の深遠なる絵画世界の新たな全貌、そして魂の軌跡をどうぞご堪能ください。”

という具合です。ここで、ひとこと作品の感想を述べていく前に、個人的な信条を言っておきます。引用した主催者あいさつで、孤高の生涯を送った画家のことを盛んに述べられていましたが、そういう伝記的事実が好きであれば、とくに作品を見る必要はなく、伝記を読んで感心していればいいと思います。間違ってはいけないのは、孤高の人生を送ったから、素晴らしい作品を生み出したのではなくて、素晴らしい作品を生み出したからこそ、孤高の人生に関心を持って、感心するということです。私も、作品を見ながら、画家がどのようにして作品を生み出していったのかというストーリーをあれこれ想像していくのは好きですが、それは作品に関わることで、それは画家がどのような生活をしたかなどとは無関係のことです。多くの場合、それは作品を見る場合の先入観を持たせることなり、かえって邪魔であると私は考えています。

“孤高の”などと言いますが、作品を見て孤高という形容をしたくなるでしょうか。他の画家の作品に比べて独自性で際立ち突出していなければ、最低限、そのようなことはいえないでしょう。では、試しに展覧会チラシに使われている高島の作品を見て、そのようなことを感じるでしょうか。多分、ないと思います。あえて言えば、月並みといってもいいでしょう。バルザックの小説『知られざる傑作』の作品のように他のどの画家の作品に比べても似たものがなく、見る者も理解できないような独自性の極限のような作品ではないのです。だれもが、“これは絵画だ”と納得できるものです。寧ろ、高島の作品は孤高などと言って敷居を高くしてしまうのではなくて、誰でも肩肘張らずに眺めることのできるような親しみ易いものです。そして、よく見ると他の画家にはないユニークな魅力を見つけ出すことのできる懐の深いものであると思います。これは、私が全体を展示を通して見た感想ですが、それを個々の作品を見ながら、徐々に説明を試みたいと思います。

では、作品を見ていきましょう。いつものように展示の章立てに従って見ていきたいと思います。

第1章 初期作品 理想に燃えて

高島は1930年に渡欧しますが、それ以前の、時代で言うと、明治から大正時代に当たります。高島が大学を卒業し、画家の道に転進し、独立独歩での修行の時期ということができます。習作期ならではということなのでしょうか、後年の展示では、描かれなくなってしまうタイプの作品が、ここではけっこう試みられています。例えば人物の肖像画、とくに自画像で、高島はこの時期に集中して描いているようです。展示作品を見る限りでは、この時期以後には自画像の展示はありません。しかし、自画像だけでも4点が展示されているということは、高島本人、かなり意識して、自覚的に自画像を描いたのではないかと思います。 高島は1930年に渡欧しますが、それ以前の、時代で言うと、明治から大正時代に当たります。高島が大学を卒業し、画家の道に転進し、独立独歩での修行の時期ということができます。習作期ならではということなのでしょうか、後年の展示では、描かれなくなってしまうタイプの作品が、ここではけっこう試みられています。例えば人物の肖像画、とくに自画像で、高島はこの時期に集中して描いているようです。展示作品を見る限りでは、この時期以後には自画像の展示はありません。しかし、自画像だけでも4点が展示されているということは、高島本人、かなり意識して、自覚的に自画像を描いたのではないかと思います。

展示されている中で最初期の自画像である「傷を負った自画像」(左図)は傷を受けた首と脛からは血を流し、眉間に深く皺を寄せ、目は虚ろで、口は放心したように開けられて、正気ではないような表情です。自画像ということですから、画家が実際にこんな顔をしながら自分を描いているわけはないので、ここに作為があるのは明らかです。そのように、ある意味極端とは言いませんが自分を演じている(まったく関係ありませんが、この作品のポーズと表情は能條純一というまんが家がよく使うヒーローのポーズにそっくりです)のです。そこには、何らかの思いとか主張ということを、本人は明確に意識しているのでないでしょうが、そこに込めてしまう画家としての姿勢が、そこにはあると思います。その意味で、画風は全く異なるのですが牧野邦夫という画家の自画像(右図)と似ていると思うのです。牧野は写生といいながら画家自身の幻想的な想像を具現化したような世界をスーパーリアリズムの手法で執拗に描き続けた画家です。牧野は生涯にわたり数多くの自画像を描いていますが、まるでコスプレのように様々な扮装をさせた自身の姿を描いています。ここでの高島は扮装こそしていませんが、自身を主人公にしたものがたりの主人公にように描いています。孤高の画家といった伝記的なものがたりが好きな人であれば、帝国大学在学中に描かれたというこの作品について、絵画を学びたいという自身の希望に反して、周囲の期待から農学部で水産について学んでいる不本意さに懊悩する姿を仮託していると想像を逞しくすることも可能で、一面では高島の作品には、そういうものがたりに媚びる性質もあるようです。 展示されている中で最初期の自画像である「傷を負った自画像」(左図)は傷を受けた首と脛からは血を流し、眉間に深く皺を寄せ、目は虚ろで、口は放心したように開けられて、正気ではないような表情です。自画像ということですから、画家が実際にこんな顔をしながら自分を描いているわけはないので、ここに作為があるのは明らかです。そのように、ある意味極端とは言いませんが自分を演じている(まったく関係ありませんが、この作品のポーズと表情は能條純一というまんが家がよく使うヒーローのポーズにそっくりです)のです。そこには、何らかの思いとか主張ということを、本人は明確に意識しているのでないでしょうが、そこに込めてしまう画家としての姿勢が、そこにはあると思います。その意味で、画風は全く異なるのですが牧野邦夫という画家の自画像(右図)と似ていると思うのです。牧野は写生といいながら画家自身の幻想的な想像を具現化したような世界をスーパーリアリズムの手法で執拗に描き続けた画家です。牧野は生涯にわたり数多くの自画像を描いていますが、まるでコスプレのように様々な扮装をさせた自身の姿を描いています。ここでの高島は扮装こそしていませんが、自身を主人公にしたものがたりの主人公にように描いています。孤高の画家といった伝記的なものがたりが好きな人であれば、帝国大学在学中に描かれたというこの作品について、絵画を学びたいという自身の希望に反して、周囲の期待から農学部で水産について学んでいる不本意さに懊悩する姿を仮託していると想像を逞しくすることも可能で、一面では高島の作品には、そういうものがたりに媚びる性質もあるようです。

「絡子をかけたる自画像」(左下図)は「傷を負った自画像」から約5年後の作品で、僧形で真正面から、見ているこちらを睨みつけるような強い視線を、俯け気味の顔から上目遣いに送ってくるようです。挑戦的にうつるのは、そういう顔と視線の角度のためでしょうか。しかも漆黒のような背景に融け込むような黒い僧衣(絡子)で、全体に暗いなかで向かって左側から光が当たり、顔の向かって右半分は影になり、陰影を強調す る、その中から視線が強く意識されます。「傷を負った自画像」の斜に構えた姿勢で目がうつろなのとは対照的で、まるで別人のようです。そこには5年の修行によって技量の進歩のせいもあるのでしょうが、顔の描き方が精緻になり、肉体の存在感の印象が段違いに充実したため、浮ついたところがなくなり、地に足が着いたどっしりとした重量感が表われていると思います。この二つの自画像を比べながら見ているだけでも、そもそもが人物を写実しようという描き方をしていないのは明らかであると思います。手法としては写実的な技法を手段としているかもしれませんが、その描く対象は主観的で、自画像であれば、自身をその主観のために変身させてしまうことを敢えてやっていると言えます。 る、その中から視線が強く意識されます。「傷を負った自画像」の斜に構えた姿勢で目がうつろなのとは対照的で、まるで別人のようです。そこには5年の修行によって技量の進歩のせいもあるのでしょうが、顔の描き方が精緻になり、肉体の存在感の印象が段違いに充実したため、浮ついたところがなくなり、地に足が着いたどっしりとした重量感が表われていると思います。この二つの自画像を比べながら見ているだけでも、そもそもが人物を写実しようという描き方をしていないのは明らかであると思います。手法としては写実的な技法を手段としているかもしれませんが、その描く対象は主観的で、自画像であれば、自身をその主観のために変身させてしまうことを敢えてやっていると言えます。

「りんごを手にした自画像」(右図)は、さらに3年後の作品です。ここに至ると、主観的な意図に沿うために、写実的な技法にとどまりきれないところに至ったように見えます。「絡子をかけたる自画像」と同じように画家は僧形に扮しています。それよりも目を惹くのは僧衣の描き方で、全体としてくねくねと波打つように屈曲した線で統一されたように描かれているところです。そうして、さらによく見れば、顔の輪郭も波打っているように見えます。青いりんごを持つ手の指も関節が変に曲がり、これも波打っているように見えなくもありません。このくねくねした曲線で支配されたような画面は、明らかに意図的に描かれたものでしょう。その意図は、かりに伝記的なエピソードからであれば、いくらでも、ものがたりをつくることができるでしょう。あるいは、後期印象派のファン・ゴッホの影響と言うこともできるかもしれません。それは別として、高島はこうすることで得られる表現の効果に高い関心を持っていたのは確かでしょう。それが何にとって効果的であるのでしょうか。ひとつ、考えられるのは、高島という画家は構成力が弱かったのではないかということです。この後の高島の作品を見ていくと分かりますが、複雑な構成の作品を彼は描いていません。しかも、静物画などで複数の器物や果物を画面で配置されるような作品では、どこか無理があるというのか、自然さに欠けるのです。この「りんごを手にした自画像」でも人物とリンゴの大きさが何となく不自然なのです。画面全体をマクロに眺めて構成を設計することが、事前に十分に行なわれていたのか。しかし、一方で細部のミクロの描写は丁寧です。おそらく、最初に大雑把な下絵はあったのでしょが、僧衣とかりんごを手にする指とかの、どこかの部分から描き始めて、その部分を描くのに熱が入り、くねくねした曲線を入れたところ、後へ引けなくなり、画面全体に行き渡ってしまった。そのために人物の頭部が歪んで見えるのも、くねくねした曲線で全体の調子が進んでしまったので、それで頭部を描こうとしたら、ああなってしまった。そういう想像をしています。このころの作品を見ていると、憑かれたように集中して描いたように見えます。それゆえに、細部が全体を決めてしまった。ちょっと、妄想を働かせすぎかもしれません。 「りんごを手にした自画像」(右図)は、さらに3年後の作品です。ここに至ると、主観的な意図に沿うために、写実的な技法にとどまりきれないところに至ったように見えます。「絡子をかけたる自画像」と同じように画家は僧形に扮しています。それよりも目を惹くのは僧衣の描き方で、全体としてくねくねと波打つように屈曲した線で統一されたように描かれているところです。そうして、さらによく見れば、顔の輪郭も波打っているように見えます。青いりんごを持つ手の指も関節が変に曲がり、これも波打っているように見えなくもありません。このくねくねした曲線で支配されたような画面は、明らかに意図的に描かれたものでしょう。その意図は、かりに伝記的なエピソードからであれば、いくらでも、ものがたりをつくることができるでしょう。あるいは、後期印象派のファン・ゴッホの影響と言うこともできるかもしれません。それは別として、高島はこうすることで得られる表現の効果に高い関心を持っていたのは確かでしょう。それが何にとって効果的であるのでしょうか。ひとつ、考えられるのは、高島という画家は構成力が弱かったのではないかということです。この後の高島の作品を見ていくと分かりますが、複雑な構成の作品を彼は描いていません。しかも、静物画などで複数の器物や果物を画面で配置されるような作品では、どこか無理があるというのか、自然さに欠けるのです。この「りんごを手にした自画像」でも人物とリンゴの大きさが何となく不自然なのです。画面全体をマクロに眺めて構成を設計することが、事前に十分に行なわれていたのか。しかし、一方で細部のミクロの描写は丁寧です。おそらく、最初に大雑把な下絵はあったのでしょが、僧衣とかりんごを手にする指とかの、どこかの部分から描き始めて、その部分を描くのに熱が入り、くねくねした曲線を入れたところ、後へ引けなくなり、画面全体に行き渡ってしまった。そのために人物の頭部が歪んで見えるのも、くねくねした曲線で全体の調子が進んでしまったので、それで頭部を描こうとしたら、ああなってしまった。そういう想像をしています。このころの作品を見ていると、憑かれたように集中して描いたように見えます。それゆえに、細部が全体を決めてしまった。ちょっと、妄想を働かせすぎかもしれません。

「けし」 (左図)という作品を見てみましょう。これはもう、罌粟の花の毒々しいほどの赤い花を見ると同時に、くねくねと屈曲した茎の異様な姿(現実にはありえないし、こんなに屈曲して、立っていられるはずがない)を見るべき作品であると思います。これは、誇張した表現ではあるのは明白で、高島が単純な写実の画家でないことは、この作品をみても分かります。それにしても、不健康さ、あるいは毒々しさ、もっというと禍々しさが画面から溢れんばかりの印象は、このくねくねの屈曲した曲線から来ているのは、間違いないと思います。そのくねくねの屈曲が全体を支配してしまっていて、ギザギザの葉が丸まったり波打ったりしている描写や、花についても満開でスッキリ開花しているのではなくて、真ん中の花はシンメトリーを崩してくしゃくしゃな様子にしているし、左後方のつぼみから開きかけている花は丸形ではなくて歪んだ形にしています。多分、高島は、この作品を茎から描き始めたのではないかと想像します。それは、茎がか細く、くねくねと屈曲しているのに、まるで鋼のように同じ太さで硬い姿で描かれているからです。つまり、くねくねと屈曲した姿に柔らかさはなく、その恰好で固まっているようなのです。その強固な茎に葉や花があとから附加されて、罌粟の姿になっている。 「けし」 (左図)という作品を見てみましょう。これはもう、罌粟の花の毒々しいほどの赤い花を見ると同時に、くねくねと屈曲した茎の異様な姿(現実にはありえないし、こんなに屈曲して、立っていられるはずがない)を見るべき作品であると思います。これは、誇張した表現ではあるのは明白で、高島が単純な写実の画家でないことは、この作品をみても分かります。それにしても、不健康さ、あるいは毒々しさ、もっというと禍々しさが画面から溢れんばかりの印象は、このくねくねの屈曲した曲線から来ているのは、間違いないと思います。そのくねくねの屈曲が全体を支配してしまっていて、ギザギザの葉が丸まったり波打ったりしている描写や、花についても満開でスッキリ開花しているのではなくて、真ん中の花はシンメトリーを崩してくしゃくしゃな様子にしているし、左後方のつぼみから開きかけている花は丸形ではなくて歪んだ形にしています。多分、高島は、この作品を茎から描き始めたのではないかと想像します。それは、茎がか細く、くねくねと屈曲しているのに、まるで鋼のように同じ太さで硬い姿で描かれているからです。つまり、くねくねと屈曲した姿に柔らかさはなく、その恰好で固まっているようなのです。その強固な茎に葉や花があとから附加されて、罌粟の姿になっている。

で、これは、くねくねの屈曲を採用したから、作品がこうなったというものがたりにはなりますが、肝心のどうして、こんなくねくねした屈曲を、画面がわざとらしくなるにもかかわらず敢えて採用したかには答えていません。これは、私の勝手な想像ですが、ひとつは形状ではないかと思います。もうひとつは、このようなくねくねの姿に動きの要素が内包されているように感じられるからです。こじ付けかもしれませんが、高島という人は、秩序のある静止した姿、例えば西洋絵画の構成でよく言われる黄金比のバランスとか、には興味を示さず、かといってダイナミックな躍動感を活写した作品もありません。風景画でよく描かれるのは川の風景で水の流れる様子であったり、草原や樹木で枝や葉が風に吹かれて揺れる様子(展示されていた作品で「断崖の下」(右図)という作品がまさにそうで、断崖にへばりつくように生えている樹木の枝が、まるで強風に煽られているように屈曲しているのです。これをみると、後で考えてみますがドイツ・ロマン派のフリードリッヒの世界に通じるところがあるように思えます。(図は「オークの森の修道院」))、蝋燭の絵では炎が揺れる様子です。つまり、流れるとか、揺れるといった、決してダイナミックではないけれど、つつましく、滑らかな動きを、よく採り上げているように思えるのです。そのような動きを線で追いかけると、くねくねと屈曲した曲線に近い軌跡を描くのです。画面は、この屈曲を入れることで静止した状態が、かすかな動きを与えられることになります。「りんごを手にした自画像」においても、服の襟や裾が揺れる様子を描こうとして、くねくねになってしまったと考えられないでしょうか。 で、これは、くねくねの屈曲を採用したから、作品がこうなったというものがたりにはなりますが、肝心のどうして、こんなくねくねした屈曲を、画面がわざとらしくなるにもかかわらず敢えて採用したかには答えていません。これは、私の勝手な想像ですが、ひとつは形状ではないかと思います。もうひとつは、このようなくねくねの姿に動きの要素が内包されているように感じられるからです。こじ付けかもしれませんが、高島という人は、秩序のある静止した姿、例えば西洋絵画の構成でよく言われる黄金比のバランスとか、には興味を示さず、かといってダイナミックな躍動感を活写した作品もありません。風景画でよく描かれるのは川の風景で水の流れる様子であったり、草原や樹木で枝や葉が風に吹かれて揺れる様子(展示されていた作品で「断崖の下」(右図)という作品がまさにそうで、断崖にへばりつくように生えている樹木の枝が、まるで強風に煽られているように屈曲しているのです。これをみると、後で考えてみますがドイツ・ロマン派のフリードリッヒの世界に通じるところがあるように思えます。(図は「オークの森の修道院」))、蝋燭の絵では炎が揺れる様子です。つまり、流れるとか、揺れるといった、決してダイナミックではないけれど、つつましく、滑らかな動きを、よく採り上げているように思えるのです。そのような動きを線で追いかけると、くねくねと屈曲した曲線に近い軌跡を描くのです。画面は、この屈曲を入れることで静止した状態が、かすかな動きを与えられることになります。「りんごを手にした自画像」においても、服の襟や裾が揺れる様子を描こうとして、くねくねになってしまったと考えられないでしょうか。

そして、他の作品でもそうですが。この「けし」でも細部の描写の力の入れ方といったら。例えば花については花びらの脈まで細かく描きこまれ、顕微鏡で見ているような気分にさせられます。人が普通に花を見る場合には、そこまでは見ないし、花を描く時も、そこまで描くことはしないと思います。しかし、高島は描いてしまう。描かずにはいられない、そういう画家なのではないかと思います。

結果としてなのかもしれませんが、作品の画面に微かではありますが動きの要素を挿入させていること、細部にかなりこだわる画家の志向性によって作品を制作する際の便宜として、と考えることができます。 結果としてなのかもしれませんが、作品の画面に微かではありますが動きの要素を挿入させていること、細部にかなりこだわる画家の志向性によって作品を制作する際の便宜として、と考えることができます。

「鉢と茶碗」(左図)という作品です。器が3つ横並びの、一見何の変哲もない静物画です。しかし、並んでいる3つの鉢と茶碗が歪んでいるように見えます。3つとも左上に引っ張られるように歪んでいます。画家の視線が斜めからといえば、手前のテーブルの縁は水平です。それと、3つの器の歪みの程度が違うようなのです。画面向かって右の茶碗が一番左上に引っ張られているように見えます。そして、3つの器の歪みの程度に器の模様が関連しているのではないか。一番歪んでいる茶碗は唐草模様でくねくねの蔓が延びています。真ん中の鉢は線の模様がくねっている。これに対して一番左の鉢は緑色に彩色されて模様がハッキリしない。その右側の鉢が歪みが少ない。それに加えて、背景となっている壁が汚れのせいでしょうか、まるで、それぞれの器から煙が湧き出ているような形態になっています。また、3つの器は陶器なのでしょうが、陶器の冷たく硬い肌触りのような描かれ方ではなく、歪みがあるためか、柔らかな感じになっています。それらのことから、この3つの器が静物の固定したものではなく、生き物のような柔らか味と動きの可能性を潜在しているように見えてきます。画家は全体として静物とその世界を見ているのでしょうか。想像するに、この作品は何らかのものを画家が見て、こりように描こうとしてできたのではなくて、描いているうちにこうなってしまった、という作品なのではないかと思います。それこそシュルレアリスムの自動筆記を絵画で結果としてやってしまった。高島本人は意識していないところ、彼の視線とかものの見方が無意識のうちに出てしまったのではないか、そういうストレートな作品であるような気がします。 「鉢と茶碗」(左図)という作品です。器が3つ横並びの、一見何の変哲もない静物画です。しかし、並んでいる3つの鉢と茶碗が歪んでいるように見えます。3つとも左上に引っ張られるように歪んでいます。画家の視線が斜めからといえば、手前のテーブルの縁は水平です。それと、3つの器の歪みの程度が違うようなのです。画面向かって右の茶碗が一番左上に引っ張られているように見えます。そして、3つの器の歪みの程度に器の模様が関連しているのではないか。一番歪んでいる茶碗は唐草模様でくねくねの蔓が延びています。真ん中の鉢は線の模様がくねっている。これに対して一番左の鉢は緑色に彩色されて模様がハッキリしない。その右側の鉢が歪みが少ない。それに加えて、背景となっている壁が汚れのせいでしょうか、まるで、それぞれの器から煙が湧き出ているような形態になっています。また、3つの器は陶器なのでしょうが、陶器の冷たく硬い肌触りのような描かれ方ではなく、歪みがあるためか、柔らかな感じになっています。それらのことから、この3つの器が静物の固定したものではなく、生き物のような柔らか味と動きの可能性を潜在しているように見えてきます。画家は全体として静物とその世界を見ているのでしょうか。想像するに、この作品は何らかのものを画家が見て、こりように描こうとしてできたのではなくて、描いているうちにこうなってしまった、という作品なのではないかと思います。それこそシュルレアリスムの自動筆記を絵画で結果としてやってしまった。高島本人は意識していないところ、彼の視線とかものの見方が無意識のうちに出てしまったのではないか、そういうストレートな作品であるような気がします。

「百合とヴァイオリン」(右図)という作品。一見、落ち着いた色調の静物画のようでもあれますが、奇妙な作品です。百合の切花、ヴァイオリン、弓のそれぞれが歪んでいて、それぞれが違う空間に浮かんでいるように見えます。例えばヴァイオリンの手前部分の、本体の底の演奏の際に肩に当たる部分が突き出すような曲線を描いています。ヴァイオリンは奥のネックの方向に行くと、ちょうど百合の花が横切るところで二つ折りになったように屈曲しています。そして黒いネックが不自然に短く、テールピースの黒い部分が小さすぎます。一方弓を見ると、弦(毛)の部分はピンと張られていないといけないのに、くねくねと屈曲しています。だからといって、ダランとして張っていない状態でもない。だから、本来ありえない形になっています。そして、百合の花は、あえて言うまでもなく、茎が不自然なほどくねくねと屈曲しています。そして、さらに、百合とヴァイオリンの位置関係を見ると、百合はヴァイオリンの上に乗っていません。両者の接触部分がないのです。もし、百合の花がヴァイオリンの上に乗っていれば、その接触部分は百合の重さがかかってベタッとへんけいするはずですが、それがありません。つまり、百合の花は宙に浮いているのです。これらのことから、この「百合とヴァイオン」は、「鉢と茶碗」や「けし」といった作品と同じように、現実にあるものを、そのままに見て、描いた作品ではないということです。とはいっても高島が想像上の光景を描いたのではなく、実際に、目前にヴァイオリンと百合の花を置いて、それを見て描いてはいたのだと思います。“一見写実的に描かれた静物画のように見えて、実は絵作りの要請に従って随所に意図的な歪みが与えられたものであることがわかる。対象と画面、二つの表面を執拗に追う野十郎は、描かれる対象と描いた絵画を外から統合的には眺めない。空間とそのなかに置かれた事物を、理解と計画に従い絵画に表現するのではなく、その方法は微分的で、絵画の表面の生成につれてそこに事物も新たに生成される。建築物のように設計図に従って直線が予め予定された位置実現されるのではなく、細胞が隣の細胞との関係性で次々に生成されるように、線分もまた連続して生成され蛇行する。そのルールは、絵画上のグラフィカルな関係性と一体の野十郎の視覚=触覚=手技を統合した「思考」による。そこに野十郎の絵画の方法の端緒がある。野十郎の「写実」は蝋燭にしても風景にしても、優れて「主観的」で「抽象的」なのだ。”とは、美術館の学芸員の解説を引用しましたが、そうではないかと思います。 「百合とヴァイオリン」(右図)という作品。一見、落ち着いた色調の静物画のようでもあれますが、奇妙な作品です。百合の切花、ヴァイオリン、弓のそれぞれが歪んでいて、それぞれが違う空間に浮かんでいるように見えます。例えばヴァイオリンの手前部分の、本体の底の演奏の際に肩に当たる部分が突き出すような曲線を描いています。ヴァイオリンは奥のネックの方向に行くと、ちょうど百合の花が横切るところで二つ折りになったように屈曲しています。そして黒いネックが不自然に短く、テールピースの黒い部分が小さすぎます。一方弓を見ると、弦(毛)の部分はピンと張られていないといけないのに、くねくねと屈曲しています。だからといって、ダランとして張っていない状態でもない。だから、本来ありえない形になっています。そして、百合の花は、あえて言うまでもなく、茎が不自然なほどくねくねと屈曲しています。そして、さらに、百合とヴァイオリンの位置関係を見ると、百合はヴァイオリンの上に乗っていません。両者の接触部分がないのです。もし、百合の花がヴァイオリンの上に乗っていれば、その接触部分は百合の重さがかかってベタッとへんけいするはずですが、それがありません。つまり、百合の花は宙に浮いているのです。これらのことから、この「百合とヴァイオン」は、「鉢と茶碗」や「けし」といった作品と同じように、現実にあるものを、そのままに見て、描いた作品ではないということです。とはいっても高島が想像上の光景を描いたのではなく、実際に、目前にヴァイオリンと百合の花を置いて、それを見て描いてはいたのだと思います。“一見写実的に描かれた静物画のように見えて、実は絵作りの要請に従って随所に意図的な歪みが与えられたものであることがわかる。対象と画面、二つの表面を執拗に追う野十郎は、描かれる対象と描いた絵画を外から統合的には眺めない。空間とそのなかに置かれた事物を、理解と計画に従い絵画に表現するのではなく、その方法は微分的で、絵画の表面の生成につれてそこに事物も新たに生成される。建築物のように設計図に従って直線が予め予定された位置実現されるのではなく、細胞が隣の細胞との関係性で次々に生成されるように、線分もまた連続して生成され蛇行する。そのルールは、絵画上のグラフィカルな関係性と一体の野十郎の視覚=触覚=手技を統合した「思考」による。そこに野十郎の絵画の方法の端緒がある。野十郎の「写実」は蝋燭にしても風景にしても、優れて「主観的」で「抽象的」なのだ。”とは、美術館の学芸員の解説を引用しましたが、そうではないかと思います。

それでは、高島はどうして、このような作品を描いたのかを考えてみたくなりました。未だ、展示を見始めたばかりで、初期の習作期の作品を見た限りで、このようなことを考えるのは的外れかもしれませんが、ひとつの仮説として書いていくことにします。それが、この後の作品を見ていくことで、的外れだったことが明らかになるか、それともその傾向が濃くなっていくか、この時点では分かりません。高島の場合、そのような仮説を検証するように作品を見ていくというのも面白いのではないかと思います。

それでは、私なりの仮説です。高島は絵画をパフォーミングアートのような感覚で考えていたのではないでしょうか。大切なのは出来上がった作品ではなく、絵画を描いているその瞬間ではないか。あるいみ、高島は作品は描いているプロセスでは大切だったが、描いて完成した作品に対しては関心を失うようなところがあったのではないか。これは、音楽、例えばジャズの即興演奏を想像してもらうと分かり易いと思うのですが。何人かでジャムセッションを即興的にプレイしていて、他のプレイヤーのプレイと自分のプレイが奇跡的にシンクロして、自分ひとりでは想像できないような創造的な音楽が瞬間的に生まれることがあるといいます。それは、まさに、“いま”“ここで”プレイしている“この私”しか味わうこのできない奇跡的なことで、それを再現することはおろか、たとえ、それを録音したとしても、それを再現することは出来ないまさに一期一会ということだろうと。高島は絵画を描く、あるいは描くプロセスで見るというときに、そういう一期一会を体感し、それを求めて描くということに魅せられていった、そのように考えてしまうのです。仮に、その一期一会の際にくねくねの線を描いていたとすれば、それをもういどやれば、またその瞬間に出遭えるかもしれない。などと頭で理性的に考えているのではなくて、身体的な記憶、あるいは無意識に書き込まれた記憶に、意識することなく引きずられるように描く行為を繰り返す。それを傍らから見れば、まるで求道者のように見えてくることがあります。高島のこの時期の作品には、仕上げ段階で作品全体を見渡して、手直しするとか、そういうことはあまり手をかけていないのではないかと思えるところがあります。もし、そうであれば、形態の歪みを直してしまうことになったと思います。しかし、高島には、そんなことをしているよりは、あらたな作品にかかって、一期一会の時を求めた、ということではないか。これが極端に偏向した考え方であることは分かります。それを、以後の展示作品を見ながら検証していきたいと思います。 それでは、私なりの仮説です。高島は絵画をパフォーミングアートのような感覚で考えていたのではないでしょうか。大切なのは出来上がった作品ではなく、絵画を描いているその瞬間ではないか。あるいみ、高島は作品は描いているプロセスでは大切だったが、描いて完成した作品に対しては関心を失うようなところがあったのではないか。これは、音楽、例えばジャズの即興演奏を想像してもらうと分かり易いと思うのですが。何人かでジャムセッションを即興的にプレイしていて、他のプレイヤーのプレイと自分のプレイが奇跡的にシンクロして、自分ひとりでは想像できないような創造的な音楽が瞬間的に生まれることがあるといいます。それは、まさに、“いま”“ここで”プレイしている“この私”しか味わうこのできない奇跡的なことで、それを再現することはおろか、たとえ、それを録音したとしても、それを再現することは出来ないまさに一期一会ということだろうと。高島は絵画を描く、あるいは描くプロセスで見るというときに、そういう一期一会を体感し、それを求めて描くということに魅せられていった、そのように考えてしまうのです。仮に、その一期一会の際にくねくねの線を描いていたとすれば、それをもういどやれば、またその瞬間に出遭えるかもしれない。などと頭で理性的に考えているのではなくて、身体的な記憶、あるいは無意識に書き込まれた記憶に、意識することなく引きずられるように描く行為を繰り返す。それを傍らから見れば、まるで求道者のように見えてくることがあります。高島のこの時期の作品には、仕上げ段階で作品全体を見渡して、手直しするとか、そういうことはあまり手をかけていないのではないかと思えるところがあります。もし、そうであれば、形態の歪みを直してしまうことになったと思います。しかし、高島には、そんなことをしているよりは、あらたな作品にかかって、一期一会の時を求めた、ということではないか。これが極端に偏向した考え方であることは分かります。それを、以後の展示作品を見ながら検証していきたいと思います。

第2章 滞欧期 心軽やかな異国体験

高島は1930年、39歳で渡欧し3年後の帰国しますが、その時に当地で描いた作品の展示です。アメリカ経由でヨーロッパにわたり、パリを中心にイギリスやイタリア、オランダに足を伸ばし、描きまくったらしく、展示されている作品を見る限りでは、前のコーナーで見た作品のような入念さ、執拗さは感じられず、サラッとした仕上がりになっているようでした。多分、後から後から描くのに忙しく、あまり一作一作にかかずらっている余裕がなかったのでしょう。

「セーヌ河畔」(右上図)という作品。おそらく、パリのセーヌ川での風景なのでしょうが、細部まで諦念に描きこむという作品にはなっていません。前のコーナーの作品よりも、こちらの方が習作に見えます。画学生が課題作を提出しましたというようなもので 「セーヌ河畔」(右上図)という作品。おそらく、パリのセーヌ川での風景なのでしょうが、細部まで諦念に描きこむという作品にはなっていません。前のコーナーの作品よりも、こちらの方が習作に見えます。画学生が課題作を提出しましたというようなもので しょうか。多分、このような展覧会であれば見ますが、この作品だけを単独で取り出して、見るかというと絵葉書の下手なもの程度の感想を持てばいいほうで、速攻無視で、印象に残らない、その程度のものでしょう(私に鑑識眼はないことは言うまでもないことなので、これが、この作品の客観的価値ではないことは明らかです)。で、素通りが、私には正しい。 しょうか。多分、このような展覧会であれば見ますが、この作品だけを単独で取り出して、見るかというと絵葉書の下手なもの程度の感想を持てばいいほうで、速攻無視で、印象に残らない、その程度のものでしょう(私に鑑識眼はないことは言うまでもないことなので、これが、この作品の客観的価値ではないことは明らかです)。で、素通りが、私には正しい。

このコーナーでの展示作品は、そのような本人は楽しく描いているのだろうけれど、自己満足に留まって、それを見る者に伝わるほど、画家本人に確信がないのか、他人とのコミュニケーションの意図とか手段を画家が思い至っていないのか、学生の習作にとどまるものばかりで、あえて他人に見てもらうという作品になっていない印象でした。このとき、高島は画家としてではなく、留学生、あるいは旅行者として描いていたということでしょうか。逆に、そういう画家として確立していなかったからこそ、他の画家からの影響が露骨に表われていて、それを窺い知ることのできると思われる作品もありました。そういう、本来、作品と向き合い味わうということ以外の好奇心を刺激する見方のできる展示コーナーでありました。

「梨の花」(左上図)という作品。この手前の畑の描き方、とくに右手の道のくねくねしているところなどは、後期印象派のファン・ゴッホを想わせるところがあります。参考として「烏のいる麦畑」(右上図)という作品の道のくねくねしているところと似ているように見えます。またパリの街角の風景のスナップショットのような「ベニス通り」という作品は、ゴッ ホの「夜のカフェテラス」と似たアングルで描かれています。これらの要素は、後年の作品では直接的には見られなくなります。それが影響として後々まで残ったのか、それとも高島が消化して自己のものにとして取り込んだことにより、潜在化してしまったのか、もとより絵を見る目の鈍い私には知るよしもありませんが、ここであからさまに見える影響は、欧州での修行とか試行錯誤のひとつという程度とみていいのでしょうか。 ホの「夜のカフェテラス」と似たアングルで描かれています。これらの要素は、後年の作品では直接的には見られなくなります。それが影響として後々まで残ったのか、それとも高島が消化して自己のものにとして取り込んだことにより、潜在化してしまったのか、もとより絵を見る目の鈍い私には知るよしもありませんが、ここであからさまに見える影響は、欧州での修行とか試行錯誤のひとつという程度とみていいのでしょうか。

「ベニスの港」 (左図)という作品です。帆船の帆をたたんだマストが垂直の線として屹立する、後年の高島の風景画の構図によく表われる先駆と言えるかもしれません。これは、ドイツ・ロマン派のカスパー・ダヴィッド・フリードリヒの「港の眺望」 (右図)のやはり帆船のマストを垂直の屹立した線として捉えた構図とよく似ています。前のコーナーで見た「断崖の下」が同じフリードリヒの「オークの森の修道院」の樹木の描き方に似ているとも述べました。 「ベニスの港」 (左図)という作品です。帆船の帆をたたんだマストが垂直の線として屹立する、後年の高島の風景画の構図によく表われる先駆と言えるかもしれません。これは、ドイツ・ロマン派のカスパー・ダヴィッド・フリードリヒの「港の眺望」 (右図)のやはり帆船のマストを垂直の屹立した線として捉えた構図とよく似ています。前のコーナーで見た「断崖の下」が同じフリードリヒの「オークの森の修道院」の樹木の描き方に似ているとも述べました。

また、この後のコーナーで展示されている「御苑の春」(左下図)という作品を先立って少しだけ見ます。これもフリードリッヒの「朝日の当たる村の風景(孤独な樹)」(右下図)や「雪の中の樫の木」(右下図)と比べると、中央に大木が1本だけ垂直に屹立する構図と、枝がくねくねとひろがるように伸びている様子がよく似ているように思えます。

ここでまた、私の妄想ストーリーを少し挿入します。個人的な独断なので、飛ばして次のコーナーに移っていただいてもけっこうですので、ご自由に願います。さて、ここで高島の作品とよく似た作品を残した二人の画家に共通しているところを考えてみたいと思います。言うなれば、フリードリヒは風景画家であり、ゴッホはアルルの農村風景を好んで描いた画家でもあり、二人は風景をよく描いたということに共通点を見出すことができますが、それ以上に、二人は“見えないもの”を描くというということを公言した画家という点で共通していると思います。“見えないもの”とは二人の画家で全く同じとは言えず、ニュアンスは異なりますが、二人とも目で見えるのは表層の現象に過ぎず、その背後にある何ものか、それは神秘主義的であったり、ちょっと哲学っぽいことを考えていたりしていたようですが。ふたりとも、言葉で説明する概念とか思想とかその類のものが目で見えるものの背後にあって、それを作品に描き込もうという志向性を持っていた画家といえます。だから、彼らは決して見たままを描いているわけではありません。目に見える風景は“見えないもの”を表わすためのものなので、“見えないもの”を表わすためには目に見える風景に手を加えることを厭わなかった人たちです。だから、彼らの構図やタッチといった描き方には、意図的なものがあるはずなのです。

だから、そういう画家の構図や描き方を取り入れようとした高島は、二人の画家の“見えないもの”を描こうとした姿勢を、当然理解していたと思います。それは、前のコーナーの初期の作品を見ている限りでは、高島は写実的な描き方はしていますが、決して見たままを描いてはいません。そこに、ゴッホやフリードリヒのような“見えないもの”を描くことへの志向があったかは分かりませんが、渡欧して、彼らの作品に実際に触れたのかもしれません。そこで、“見えないもの”を描くというあり方があるということ、それまで自分が見たままを描いていないことに対して、それを後付でも理論づけるような画家たちに出会ったということが、考えられなくもないのです。それは、単に言葉によって説明されるという間接的なものではなくて、直接作品によって身体感覚として具体的に実感できたという深い体験だったのではないかと想像するのです。たしかに、ゴッホもフリードリヒも、どちらかといえばアカデミーとか芸術運動というような衆になじまず孤独に近い画家であったと思います。それが高島の帰国後の生き方に影響を与えたとは言いませんが、描くという姿勢については、その描き方の影響を通じて、何らかの得たものがあったのではないかと想像します。ただ、次のコーナーの展示作品を見ると、その影響のようなものが、すぐ見てわかるほどに表われていません。だから、ここで述べたことは、まったくの見当はずれで出鱈目である可能性も高いのです。高島の作品をみていて、前のコーナーから仮説が増えてしまったようです。 だから、そういう画家の構図や描き方を取り入れようとした高島は、二人の画家の“見えないもの”を描こうとした姿勢を、当然理解していたと思います。それは、前のコーナーの初期の作品を見ている限りでは、高島は写実的な描き方はしていますが、決して見たままを描いてはいません。そこに、ゴッホやフリードリヒのような“見えないもの”を描くことへの志向があったかは分かりませんが、渡欧して、彼らの作品に実際に触れたのかもしれません。そこで、“見えないもの”を描くというあり方があるということ、それまで自分が見たままを描いていないことに対して、それを後付でも理論づけるような画家たちに出会ったということが、考えられなくもないのです。それは、単に言葉によって説明されるという間接的なものではなくて、直接作品によって身体感覚として具体的に実感できたという深い体験だったのではないかと想像するのです。たしかに、ゴッホもフリードリヒも、どちらかといえばアカデミーとか芸術運動というような衆になじまず孤独に近い画家であったと思います。それが高島の帰国後の生き方に影響を与えたとは言いませんが、描くという姿勢については、その描き方の影響を通じて、何らかの得たものがあったのではないかと想像します。ただ、次のコーナーの展示作品を見ると、その影響のようなものが、すぐ見てわかるほどに表われていません。だから、ここで述べたことは、まったくの見当はずれで出鱈目である可能性も高いのです。高島の作品をみていて、前のコーナーから仮説が増えてしまったようです。

第3章 風景 旅する画家

この展覧会で展示作品の数が多く、しかも比較的サイズの大きな作品が多いため、一番展示ボリュームの大きな展示です。欧州から帰国し、アトリエを構えて画家としての生活を始めたということで、高島が画業の中心としたのは風景画と静物画のようで、とくに、風景画については日本全国を旅して、気に入った風景を描いたそうです。このコーナーは、その風景画を集めて展示したものです。 この展覧会で展示作品の数が多く、しかも比較的サイズの大きな作品が多いため、一番展示ボリュームの大きな展示です。欧州から帰国し、アトリエを構えて画家としての生活を始めたということで、高島が画業の中心としたのは風景画と静物画のようで、とくに、風景画については日本全国を旅して、気に入った風景を描いたそうです。このコーナーは、その風景画を集めて展示したものです。

展示作品は、大戦後の作品が中心で、帰国してから対戦中はアトリエのあった東京を離れて疎開生活を送ったというので制作はままならなかったと思いますが、戦前・戦中の作品の展示は少なく、あまり見るべきものもなかった印象です。そこで気になったのは、欧州滞在時は沢山描きたいので、どうしても渡欧前の執拗さが見られないのはしかたのないことなのでしょうが、帰国後に描かれた風景画を見ると、そういう執拗さといのか、濃密さが影を潜めてしまっていることです。また、往々にして欧州留学から帰朝した画学生がよく陥る、イタリアや南欧の明るく乾いた光の明確な景色と、日本の湿潤で重い光による曖昧な景色とのギャップにより、欧州で学んだ絵画技法がそのまま使えないことに悩むということがなかったのだろうか、という疑問です。 展示作品は、大戦後の作品が中心で、帰国してから対戦中はアトリエのあった東京を離れて疎開生活を送ったというので制作はままならなかったと思いますが、戦前・戦中の作品の展示は少なく、あまり見るべきものもなかった印象です。そこで気になったのは、欧州滞在時は沢山描きたいので、どうしても渡欧前の執拗さが見られないのはしかたのないことなのでしょうが、帰国後に描かれた風景画を見ると、そういう執拗さといのか、濃密さが影を潜めてしまっていることです。また、往々にして欧州留学から帰朝した画学生がよく陥る、イタリアや南欧の明るく乾いた光の明確な景色と、日本の湿潤で重い光による曖昧な景色とのギャップにより、欧州で学んだ絵画技法がそのまま使えないことに悩むということがなかったのだろうか、という疑問です。

「朝霧」(左図)という作品です。執拗さは前景のススキや下草を細かく描いているところで感じられるのですが、それが最初の頃の作品のように出しゃばって来ません。絵画として成熟してきたのかもしれませんが、初期の頃のような細部が画面を決めていくようなところがなくて、収まるべきところに収まっているので、全体として突出したところが、あまり感じられません。かといって、全体の構成で見せるかというと、風景の奥行きがなく平面的にみえてしまって、日本画の襖絵のような淡白なものになっています。存在感がないというのでしょうか。それは反面では幻想的に映るかもしれません。私の偏見でしょうか、初期の渡欧前の作品傾向と似ていることを基準に見ようとしていますが、その連続性を感じとれるのは、茶系統の色調を基調とした地味で落ち着いた印象でしょうか。その程度なのです。それゆえ、初期の作品のようなアクの強さが薄まっているように見えます。後景の立木は影絵のように形をなぞっていて、そのかたちには、初期の作品で目だったくねくねは見られません。しかし、その反面として初期のアクの強い作品に比べて、この「朝霧」の方が親しみ易い作品になっていると思います。高島にとって絵画はパフォーミング・アートのようなものだったのではないかという仮説を前にお話ししましたが、この作品をみると、偶然に左右されていたパフォーマンスを少しずつコントロールしてきているように見えなくもありません。そう考えると、高島の渡欧の意味合いについて、本場ヨーロッパの作品に触れるとか、本場で学ぶということ以上に、故国を離れて、係累も ない異なる文化の中に放り込まれることによって、自身を孤独に落としこむことで、自身を深く見つめ直すことではなかったのか、と思えてきます。自身にとっての絵画のあり方を客観的に見つめなおした。そういうものが、この「朝霧」に表われてきているのではないかと思います。ただし、それが個性の弱まりのように、私には見えます。 ない異なる文化の中に放り込まれることによって、自身を孤独に落としこむことで、自身を深く見つめ直すことではなかったのか、と思えてきます。自身にとっての絵画のあり方を客観的に見つめなおした。そういうものが、この「朝霧」に表われてきているのではないかと思います。ただし、それが個性の弱まりのように、私には見えます。

「すいれんの池」(左図)という作品を見ていきましょう。60号サイズの大作です。そのサイズにもかかわらず、びっしりと細密に描きこまれた濃密な作品です。蓮の池を描いた絵画作品としてはモネ(右図)が晩年に多数の作品を描いたことは有名で、日本では愛好者が多数いると思いますが、モネの描き方と比べると、高島は几帳面なほど蓮の花や葉、あるいは池の周囲に茂る草や樹林の輪郭をくっきりと描いています。その細かさは点描のようです。ここで展示されている風景画のなかでも点描の手法を一部に使っている作品が何点もありました。細部から作品をつくり上げていくという高島の絵画の制作方法にとって、都合のよいものだったのかもしれません。だからというわけではありませんが、点描的な視野で風景の画面を作ろうとしていたと言えると思います。どこまでもくっきりしていて、それは結果として、空気遠近法の遠くになるに従って霞んでいくという描き方をとっていません。そのために、画面の空間に奥行きが感じられず、平面な図面とか図案のように見えます。具体的に言うと、画面手前左の突き出た土手に下草が繁茂しているところが前景で、池の中央に山か建物か分かりませんが影か映っているのをへて右手にこんもりとした樹木の茂みがあるところが中景、そして正面の池の奥と背後の樹林を後景として、三つの場面がそれぞれあって、それを池の水面がつなぎ目の役割を果たして、三つの景色が同じ空間にあるかのような構成になっています。油絵で西洋絵画の風景画の体裁をとっているので、あまり、そんな風には見えないかも知れませんが、この「すいれんの池」という作品は、前景、中景、後景と、それらをつなぐ池の水面という4つの平面から構成された作品であると思います。だから、例えば、江戸時代中期の琳派の思い切りデフォルメされたデザイン画のような屏風絵、例えばカキツバタの屏風(右図)と本質的にはかなり近いところにある作品といえるのではないかと思います。それは、画面空間が実は平面の組み合わせであること以外に、細密に描きこまれている池に浮かぶ睡蓮の花や葉が明確な輪郭で、まるで植物図鑑の図のように描かれていることが、現実的な存在 「すいれんの池」(左図)という作品を見ていきましょう。60号サイズの大作です。そのサイズにもかかわらず、びっしりと細密に描きこまれた濃密な作品です。蓮の池を描いた絵画作品としてはモネ(右図)が晩年に多数の作品を描いたことは有名で、日本では愛好者が多数いると思いますが、モネの描き方と比べると、高島は几帳面なほど蓮の花や葉、あるいは池の周囲に茂る草や樹林の輪郭をくっきりと描いています。その細かさは点描のようです。ここで展示されている風景画のなかでも点描の手法を一部に使っている作品が何点もありました。細部から作品をつくり上げていくという高島の絵画の制作方法にとって、都合のよいものだったのかもしれません。だからというわけではありませんが、点描的な視野で風景の画面を作ろうとしていたと言えると思います。どこまでもくっきりしていて、それは結果として、空気遠近法の遠くになるに従って霞んでいくという描き方をとっていません。そのために、画面の空間に奥行きが感じられず、平面な図面とか図案のように見えます。具体的に言うと、画面手前左の突き出た土手に下草が繁茂しているところが前景で、池の中央に山か建物か分かりませんが影か映っているのをへて右手にこんもりとした樹木の茂みがあるところが中景、そして正面の池の奥と背後の樹林を後景として、三つの場面がそれぞれあって、それを池の水面がつなぎ目の役割を果たして、三つの景色が同じ空間にあるかのような構成になっています。油絵で西洋絵画の風景画の体裁をとっているので、あまり、そんな風には見えないかも知れませんが、この「すいれんの池」という作品は、前景、中景、後景と、それらをつなぐ池の水面という4つの平面から構成された作品であると思います。だから、例えば、江戸時代中期の琳派の思い切りデフォルメされたデザイン画のような屏風絵、例えばカキツバタの屏風(右図)と本質的にはかなり近いところにある作品といえるのではないかと思います。それは、画面空間が実は平面の組み合わせであること以外に、細密に描きこまれている池に浮かぶ睡蓮の花や葉が明確な輪郭で、まるで植物図鑑の図のように描かれていることが、現実的な存在 感、リアリティをむしろ減退させて、図案のように見えてくるのです。睡蓮の白い花が池に浮かんでいますが、その花は、まるでコピー・アンド・ペーストしたように、個々の花に個性がないのです。この点でも琳派の屏風のカキツバタのデザイン図のような、一種の記号のように描かれているのと、手法の本質的なところは共通点が多いのではないか、と思います。初期の習作的な作品を見ている限りでは、高島という人は手先のところ、つまり細部から描き始め、その結果が全体を決めるという行き方をとっているように見えます。そのため画面全体が複雑な構成をとっている作品はありませんでした。高島本人にも、そのことに対する自覚はあったのかもしれません。その証拠というわけではありませんが、高島が渡欧した1930年代のヨーロッパではセザンヌに端緒とする新たな造形を試行する画家たちが活躍していた時代でもあったわけで、ピカソやブラックは言うに及ばず、エコール・ド・パリのムーブメントや抽象も現われていたのを、高島は無視するように、その影響のかけらも見られません。想像ですが、高島には、そういう新しい造形に必要とされていた構想力のようなものを自身欠いていたという自覚があって、そういうものに手出 感、リアリティをむしろ減退させて、図案のように見えてくるのです。睡蓮の白い花が池に浮かんでいますが、その花は、まるでコピー・アンド・ペーストしたように、個々の花に個性がないのです。この点でも琳派の屏風のカキツバタのデザイン図のような、一種の記号のように描かれているのと、手法の本質的なところは共通点が多いのではないか、と思います。初期の習作的な作品を見ている限りでは、高島という人は手先のところ、つまり細部から描き始め、その結果が全体を決めるという行き方をとっているように見えます。そのため画面全体が複雑な構成をとっている作品はありませんでした。高島本人にも、そのことに対する自覚はあったのかもしれません。その証拠というわけではありませんが、高島が渡欧した1930年代のヨーロッパではセザンヌに端緒とする新たな造形を試行する画家たちが活躍していた時代でもあったわけで、ピカソやブラックは言うに及ばず、エコール・ド・パリのムーブメントや抽象も現われていたのを、高島は無視するように、その影響のかけらも見られません。想像ですが、高島には、そういう新しい造形に必要とされていた構想力のようなものを自身欠いていたという自覚があって、そういうものに手出 しできなかったのではないか、と思える。というよりも、渡欧したことで、高島自身、そのことに否応もなく気がつかされたのではないかと思えるのです。これは、私の妄想かもしれませんが、ここで展示されている高島の風景画を見ていると、題材とか、その題材の取り上げ方ということにはユニークさがなくて、むしろ凡庸ですらあるのです。端的に言えば、高島の風景画は絵葉書的なのです。しかし、高島の真骨頂はそこから先にあります。この「すいれんの池」では、コピー・アンド・ペーストされたような白い睡蓮の花のレイアウトで、その白をアクセントにした、一見地味な風景の中で様々な色彩が万華鏡のように点描の細かなボットで交錯しあう複雑さにあります。それは、変な比喩かもしれませんが、琳派の大胆なデザイン的な屏風を顕微鏡で描きなおしたようなものです。 しできなかったのではないか、と思える。というよりも、渡欧したことで、高島自身、そのことに否応もなく気がつかされたのではないかと思えるのです。これは、私の妄想かもしれませんが、ここで展示されている高島の風景画を見ていると、題材とか、その題材の取り上げ方ということにはユニークさがなくて、むしろ凡庸ですらあるのです。端的に言えば、高島の風景画は絵葉書的なのです。しかし、高島の真骨頂はそこから先にあります。この「すいれんの池」では、コピー・アンド・ペーストされたような白い睡蓮の花のレイアウトで、その白をアクセントにした、一見地味な風景の中で様々な色彩が万華鏡のように点描の細かなボットで交錯しあう複雑さにあります。それは、変な比喩かもしれませんが、琳派の大胆なデザイン的な屏風を顕微鏡で描きなおしたようなものです。

「筑後川遠望」(左図)という作品では、「すいれんの池」とは逆に遠景が全体として霞んでしまっているのをバックに満開の桜の枝が浮かび上がる作品です。点描的な細かさは、この作品では満開の桜の花です。粒子のような桜の花のピンクが強い印象となって、目に飛び込んできます。ここでは、アングルは素人の写真愛好家が好むような月並みなものですが、この一部が暴走するような一点豪華主義の突出があります。 「筑後川遠望」(左図)という作品では、「すいれんの池」とは逆に遠景が全体として霞んでしまっているのをバックに満開の桜の枝が浮かび上がる作品です。点描的な細かさは、この作品では満開の桜の花です。粒子のような桜の花のピンクが強い印象となって、目に飛び込んできます。ここでは、アングルは素人の写真愛好家が好むような月並みなものですが、この一部が暴走するような一点豪華主義の突出があります。

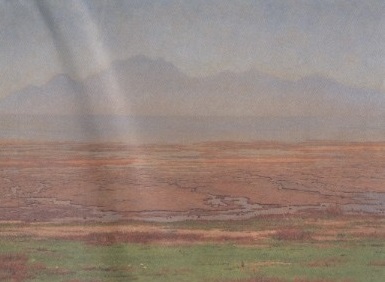

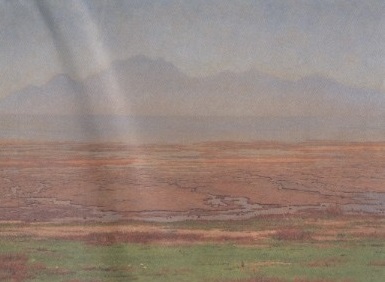

「春の海」 (右図)という作品です。これまで何度も高島の作品にフリードリヒとの類似を述べていますが、この作品もフリードリヒの「ドレスデン近郊の大狩猟場」(左下図)という作品に似ていると思います。このフリードリヒの作品をてがかりに見ていくと、画面は手前の湿原(高島の「春の海」は干潟)と遠景の空の間には境界線のように木々の黒い影があって、その境界線をはさんで対立的な構図になっていて、視線は奥行きよりも水平線の方向、つまり湿原の広がりに導かれます。その行き着く先は、画面に描かれていない、画 面という枠を超えた外側の広がりです。高島の「春の海」にも、明らかに同じような視線の方向があると思います。しかし、フリードリヒの作品のような対立的な要素は控えめになり、その分、緊張感は緩和され、視線を導く力は弱まります。その視線は、どこへ行くのかというと、手前の、春の新緑の海岸の草の細密な描写です。いわば、和歌でいう本歌取りのような手法で、風景の広がり、そこに点在する春の息吹に見る者の視線を導いていると言えます。 面という枠を超えた外側の広がりです。高島の「春の海」にも、明らかに同じような視線の方向があると思います。しかし、フリードリヒの作品のような対立的な要素は控えめになり、その分、緊張感は緩和され、視線を導く力は弱まります。その視線は、どこへ行くのかというと、手前の、春の新緑の海岸の草の細密な描写です。いわば、和歌でいう本歌取りのような手法で、風景の広がり、そこに点在する春の息吹に見る者の視線を導いていると言えます。

前のところで、私は高島にとって絵画はパフォーミング・アートのようなものではないかという仮説を述べました。高島にとって描くという行為のプロセス、パフォーマンスが出来上がった作品より重視されていたのではないか、と。それをジャズの即興演奏になぞらえました。そして、渡欧して現地で描いたことにより、自身とその作品制作を見直すことがあったのではないかと想像しました。そうして、今、数点の作品を見ていると、初期の即興的なパフォーマンスに対して、自己認識がされたことによって、自身の造形とか構想力の不足という欠点を自覚したことによって自分の即興の方向性を見出し、そこに焦点を絞り始めたように見えます。ジャズになぞらえれば、ジャム・セッションであてもなく即興的に演奏を続けることから、明確なテーマを素材にして、そこからアドリブを展開させていくことで、アドリブのキレを聴く者に分かり易くアピールしていく行き方です。しかも、その題材は、ジャズでいえばスタンダード・ナンバーのようなものです。つまり、絵画にもどれば、絵葉書になるような、風景について誰でも目にするような光景で す。それを題材に描くということで、ジャズのアドリブが陳腐なポピュラー曲を、結果として不朽の名演奏にしてしまうような、そういう作品として残るようなパフォーマンスをしていくという方向性です。陳腐ともいえるが、人々に親しみ易い画面構成の細部を突出させたり、全体との関係の意味合いを変容させてしまうことで、見る者に陳腐なはずが、今までない新鮮な風景を呈示されてしまうという行き方です。 す。それを題材に描くということで、ジャズのアドリブが陳腐なポピュラー曲を、結果として不朽の名演奏にしてしまうような、そういう作品として残るようなパフォーマンスをしていくという方向性です。陳腐ともいえるが、人々に親しみ易い画面構成の細部を突出させたり、全体との関係の意味合いを変容させてしまうことで、見る者に陳腐なはずが、今までない新鮮な風景を呈示されてしまうという行き方です。

「寧楽の春」(左図)という作品。奈良県にある有名な薬師寺の東塔(右図)です。三層の屋根の下に裳階があって六重の塔に見える独特にシルエットを、そのまま描いているアングルは、いかにも「皆さんご存知」とでもいえるステレオタイプです。まるでビルの工事現場にあるような完成予想図のような、正確だが図式的な描き方です。しかし、高島は薬師寺の写真を見てお分かりと思いますが、「寧楽の春」は写真のように薬師寺の風景をそのまま描いているわけではなく、実際の塔がある伽藍には「寧楽の春」の画面のように草木は生えていません。だから、「寧楽の春」は高島が薬師寺東塔を使ってつくりだした架空の風景です。あえて薬師寺東塔に、現実にはない草木を描き加えたのは、高島は描きたかったからということでしょう。それは画面を見れば納得できるのではないかと思います。画面の前面に出ていて印象的なのは、まるで塔を隠すように満開に花開く枝垂桜であり、その下の印象的な赤のつつじの花です。そして、枝垂桜の左側には、高島の初期作品で御馴染みの“くねくね”が裸の若い松の木で登場しています。塔はバックの背景で、この姿がなかったとたら、前景の枝垂桜やつつじがあって松の木やその枝の繁茂が画面の外枠のようになっていて、全体に草木に覆いつくされている、まるでアンリ・ルソーの熱帯植物を描いた作品(右下図)のようです。これは、私の偏見かもしれませんが、高島の筆は建築に対しては、直線で堅固に構成された構築物を描くのに、何かしら居心地の悪さのようなものがあって、それが崩壊した姿とか古民家のような人の生活のなかで手を加えられてそのプロポーションの均整が崩れたようなものを好んで描いていたように思えます。ここでも、東塔をシンメトリーには描かず、均整のとれたプロポーションを前面に 「寧楽の春」(左図)という作品。奈良県にある有名な薬師寺の東塔(右図)です。三層の屋根の下に裳階があって六重の塔に見える独特にシルエットを、そのまま描いているアングルは、いかにも「皆さんご存知」とでもいえるステレオタイプです。まるでビルの工事現場にあるような完成予想図のような、正確だが図式的な描き方です。しかし、高島は薬師寺の写真を見てお分かりと思いますが、「寧楽の春」は写真のように薬師寺の風景をそのまま描いているわけではなく、実際の塔がある伽藍には「寧楽の春」の画面のように草木は生えていません。だから、「寧楽の春」は高島が薬師寺東塔を使ってつくりだした架空の風景です。あえて薬師寺東塔に、現実にはない草木を描き加えたのは、高島は描きたかったからということでしょう。それは画面を見れば納得できるのではないかと思います。画面の前面に出ていて印象的なのは、まるで塔を隠すように満開に花開く枝垂桜であり、その下の印象的な赤のつつじの花です。そして、枝垂桜の左側には、高島の初期作品で御馴染みの“くねくね”が裸の若い松の木で登場しています。塔はバックの背景で、この姿がなかったとたら、前景の枝垂桜やつつじがあって松の木やその枝の繁茂が画面の外枠のようになっていて、全体に草木に覆いつくされている、まるでアンリ・ルソーの熱帯植物を描いた作品(右下図)のようです。これは、私の偏見かもしれませんが、高島の筆は建築に対しては、直線で堅固に構成された構築物を描くのに、何かしら居心地の悪さのようなものがあって、それが崩壊した姿とか古民家のような人の生活のなかで手を加えられてそのプロポーションの均整が崩れたようなものを好んで描いていたように思えます。ここでも、東塔をシンメトリーには描かず、均整のとれたプロポーションを前面に 出さず、草木の後景にして、一部を隠してしまいます。均整のとれた安定した姿は、それで止まってしまって、そこから動きは生まれてこないでしょう。そこに高島は躊躇させるところがあったところがあったのかもしれません。高島は、この他にも法隆寺の五重塔を描いたりしていますが、塔よりも雨が印象的だったりと、私には、あまりパッとしないように見えます。この「寧楽の春」でも、点描のような枝垂桜のピンク色の小さな花のひとつひとつが際立っているところです。 出さず、草木の後景にして、一部を隠してしまいます。均整のとれた安定した姿は、それで止まってしまって、そこから動きは生まれてこないでしょう。そこに高島は躊躇させるところがあったところがあったのかもしれません。高島は、この他にも法隆寺の五重塔を描いたりしていますが、塔よりも雨が印象的だったりと、私には、あまりパッとしないように見えます。この「寧楽の春」でも、点描のような枝垂桜のピンク色の小さな花のひとつひとつが際立っているところです。

「カンナとコスモス」(左下図)という作品です。寺院からうってかわって花を描いたものですが、さきほど、アンリ・ルソーに触れたところで、ルソーの描く植物は写実とはちがってデフォルメされた姿になっていますが、植物の生命力が写実的なものよりも強調さ れて迫ってくるところがあります。高島の描く植物には、その生命力ある姿が、過剰となってグロテスク一歩手前の不気味な毒々しさに迫るところがあると思います。それがよく分かる作品です。高島がルソーと違うのは、ルソーのようなデフォルメをほとんど施していない点です。この作品で描かれているコスモスやカンナの花は細密に写実的に描かれています。しかし、その細密すぎる描写は、普通に人が植物を見る際に目に移る姿とはいささか違うようなのです。細密すぎるようなその姿は、普段は見ないか、見たくないような不気味さ、毒々しさの印象です。さらに画面全体を侵食するような、見る側に繁茂してくるような迫力があります。その植物の姿に見え隠れするのは、くねくねと屈曲する線なのです。それはコスモスの茎であったり、カンナの花弁であったり、その線が動きを与えているのです。それに加えて細密なスーパーリアルな植物が画面に充満し溢れてきそうな過剰なところが、迫力を増しているといえます。おそらく、アンリ・ルソーは画面構成を計算して制作しているので、画面を植物が覆いつくしていますが渾沌とした迫力はそれほどでもありませんが、高島の作品では構成を細部の個々の花や葉の描写が描いているうちに過剰に暴走しているようで、計算を凌駕してしまうように渾沌とした迫力を生んでいます。それが一種不気味さを見る者に印象づけていると思います。おなじように植物を描いた作品で「けし」(右図)という作品もありますが、こちらは、一見整理された画面になっていますが、異様な迫力が潜んでいるような、不気味さが仄見えてくるような雰囲気があります。これらを見ていると、音楽でいえば、楽譜とおりに演奏しているのに、音の出し方とかタッチとか、ほんの些細な細部で演奏が突出して、楽譜を超えた演奏になってしまい、結果として異様な迫力になったりする、そんな作品になっていると思います。 れて迫ってくるところがあります。高島の描く植物には、その生命力ある姿が、過剰となってグロテスク一歩手前の不気味な毒々しさに迫るところがあると思います。それがよく分かる作品です。高島がルソーと違うのは、ルソーのようなデフォルメをほとんど施していない点です。この作品で描かれているコスモスやカンナの花は細密に写実的に描かれています。しかし、その細密すぎる描写は、普通に人が植物を見る際に目に移る姿とはいささか違うようなのです。細密すぎるようなその姿は、普段は見ないか、見たくないような不気味さ、毒々しさの印象です。さらに画面全体を侵食するような、見る側に繁茂してくるような迫力があります。その植物の姿に見え隠れするのは、くねくねと屈曲する線なのです。それはコスモスの茎であったり、カンナの花弁であったり、その線が動きを与えているのです。それに加えて細密なスーパーリアルな植物が画面に充満し溢れてきそうな過剰なところが、迫力を増しているといえます。おそらく、アンリ・ルソーは画面構成を計算して制作しているので、画面を植物が覆いつくしていますが渾沌とした迫力はそれほどでもありませんが、高島の作品では構成を細部の個々の花や葉の描写が描いているうちに過剰に暴走しているようで、計算を凌駕してしまうように渾沌とした迫力を生んでいます。それが一種不気味さを見る者に印象づけていると思います。おなじように植物を描いた作品で「けし」(右図)という作品もありますが、こちらは、一見整理された画面になっていますが、異様な迫力が潜んでいるような、不気味さが仄見えてくるような雰囲気があります。これらを見ていると、音楽でいえば、楽譜とおりに演奏しているのに、音の出し方とかタッチとか、ほんの些細な細部で演奏が突出して、楽譜を超えた演奏になってしまい、結果として異様な迫力になったりする、そんな作品になっていると思います。

「積る」(左下図)という作品です。画像で見る分には、雪のこんこんと降り積もる情景を描いた作品に見えます。一面に雪の降り積もる銀世界のなか一軒の民家と防雪林が、その雪に霞むように映っている。まるでしんしんと雪の降り積もる音だけが聞こえてくる静寂に支配された叙情的な世界、そんな感じでしょうか。しかし、これを実際に会場でみると、この振る雪や積もった雪が大きさや形を変えて点描でひとつひとつが描かれているのです。その異様な迫力、そのひとつひとつを画家が丁寧に筆で描いている姿を想像して、その執念のようなものが恐ろしくなるようです。画面全体が白一色の世界で、その白の点描がそれと分かるというのもすごい技巧と思いますが、それによって白の微妙で多彩なバリエーションが用いられ、この白い世界で陰影がうまれているのです。それには、高島が欧州から帰国してから点描の手法を用いることが多いと思いますが、その点描について考えてみたいと思います。 「積る」(左下図)という作品です。画像で見る分には、雪のこんこんと降り積もる情景を描いた作品に見えます。一面に雪の降り積もる銀世界のなか一軒の民家と防雪林が、その雪に霞むように映っている。まるでしんしんと雪の降り積もる音だけが聞こえてくる静寂に支配された叙情的な世界、そんな感じでしょうか。しかし、これを実際に会場でみると、この振る雪や積もった雪が大きさや形を変えて点描でひとつひとつが描かれているのです。その異様な迫力、そのひとつひとつを画家が丁寧に筆で描いている姿を想像して、その執念のようなものが恐ろしくなるようです。画面全体が白一色の世界で、その白の点描がそれと分かるというのもすごい技巧と思いますが、それによって白の微妙で多彩なバリエーションが用いられ、この白い世界で陰影がうまれているのです。それには、高島が欧州から帰国してから点描の手法を用いることが多いと思いますが、その点描について考えてみたいと思います。

この高島の点描の手法のルーツを求めると印象派に、そのひとつの源があるように思います。印象派は、光を表現しようとしたといいます。その印象派の特徴的な技法として色彩分割(右下図)というものがあります。普段私たちは何気なく自然光の中でものを見ていますが、その光は単一ではなく、様々な波長の光に分割できるのです。とくに可視光線は分かり易くすれば三原色に分割できます。プリズムに光を通すとそれが現われます。それは、青・赤・緑の三色。 それに比して色(絵の具)の三原色は、青・赤・黄となります。カクテル光線と言われるように、光は三原色が混ざれば白く輝きますが、絵の具は三原色が混ざればグレーに濁って、暗い色になってしまいます。光は混ぜれば混ぜるほど明るく輝きますが、絵の具は暗く沈んでしまうのです。西洋では特にルネサンス以来、空間表現のために遠近法を駆使したり、さまざまな絵の具を考案したりと、技術的な追求には余念がなかったわけです。しかし、この光と絵の具の三原色の特質に違いは如何ともしがたく、現在に至るも未解決のままなのです。色彩分割とは、絵の具を混ぜて中間色を作ろうとするとどうしても濁ってしまうので、絵の具を混ぜずに澄んだ色のままキャンバスに乗せ、隣接する部分に本来混ぜようとする色を乗せ・・・とすることで、あくまでも塗る色自体は澄んだ色・・・ 一筆ごとに澄んだ色を乗せることで、画面全体としては明るく澄んだ色の集合体とするのです。そうしてそこから発せられる光を観る者の目が捉えるときに、観る者の目の中で混ぜて、本来画家が表現したいと考えた色に合成して観てもらおうというものです。(だから印象派の絵は、数メートル、時には10メートル以上離れて観ると、実に深い味わいになります)その原理そのものは印象派を待たずともすでに確立されていたのですが、しかしながらそうした描法は、光から影への、色から色への、滑らかな移行という課題には適せず、絵がはっきりした一筆々々の集合体であることが強調されてしまう・・・そうした欠点を嫌われて、一般的には採用されなかったものだったのです。 この高島の点描の手法のルーツを求めると印象派に、そのひとつの源があるように思います。印象派は、光を表現しようとしたといいます。その印象派の特徴的な技法として色彩分割(右下図)というものがあります。普段私たちは何気なく自然光の中でものを見ていますが、その光は単一ではなく、様々な波長の光に分割できるのです。とくに可視光線は分かり易くすれば三原色に分割できます。プリズムに光を通すとそれが現われます。それは、青・赤・緑の三色。 それに比して色(絵の具)の三原色は、青・赤・黄となります。カクテル光線と言われるように、光は三原色が混ざれば白く輝きますが、絵の具は三原色が混ざればグレーに濁って、暗い色になってしまいます。光は混ぜれば混ぜるほど明るく輝きますが、絵の具は暗く沈んでしまうのです。西洋では特にルネサンス以来、空間表現のために遠近法を駆使したり、さまざまな絵の具を考案したりと、技術的な追求には余念がなかったわけです。しかし、この光と絵の具の三原色の特質に違いは如何ともしがたく、現在に至るも未解決のままなのです。色彩分割とは、絵の具を混ぜて中間色を作ろうとするとどうしても濁ってしまうので、絵の具を混ぜずに澄んだ色のままキャンバスに乗せ、隣接する部分に本来混ぜようとする色を乗せ・・・とすることで、あくまでも塗る色自体は澄んだ色・・・ 一筆ごとに澄んだ色を乗せることで、画面全体としては明るく澄んだ色の集合体とするのです。そうしてそこから発せられる光を観る者の目が捉えるときに、観る者の目の中で混ぜて、本来画家が表現したいと考えた色に合成して観てもらおうというものです。(だから印象派の絵は、数メートル、時には10メートル以上離れて観ると、実に深い味わいになります)その原理そのものは印象派を待たずともすでに確立されていたのですが、しかしながらそうした描法は、光から影への、色から色への、滑らかな移行という課題には適せず、絵がはっきりした一筆々々の集合体であることが強調されてしまう・・・そうした欠点を嫌われて、一般的には採用されなかったものだったのです。

だから、印象派の画面を見ると原色の絵の具が盛り上げられて置かれたようになっているように見えるところがあります。近寄ってみると粗い感じがしますが、色彩分割の効果を考えて、絵の具の盛り上げ方によって光のニュアンスが変わってくるからなのです。しかし、それではどうしても全体として粗いものとなって大雑把になりがちです。それをもっと細かいところまで表現できるように突き詰めたのが点描(左下図)なのです。分割した光の粒子を点にすることによって粗かった光の表現を細かいものにしていきました。 だから、印象派の画面を見ると原色の絵の具が盛り上げられて置かれたようになっているように見えるところがあります。近寄ってみると粗い感じがしますが、色彩分割の効果を考えて、絵の具の盛り上げ方によって光のニュアンスが変わってくるからなのです。しかし、それではどうしても全体として粗いものとなって大雑把になりがちです。それをもっと細かいところまで表現できるように突き詰めたのが点描(左下図)なのです。分割した光の粒子を点にすることによって粗かった光の表現を細かいものにしていきました。

ということは、この点描の点を細かくしていけば、それに従って光の微妙な表現が可能になってくるというのが理屈です。しかし、それには画家の労力は大変なものになっていきます。一筆で塗れてしまうところを数十、数百、数千の点をしかも色を変えながら点描するわけですから、労力は数十倍、数百倍、数千倍になるわけです。だから、印象派から、その発展系といえる新印象派の画家たちでも点描を積極的にやったのはスーラくらいではなかったでしょうか。 ということは、この点描の点を細かくしていけば、それに従って光の微妙な表現が可能になってくるというのが理屈です。しかし、それには画家の労力は大変なものになっていきます。一筆で塗れてしまうところを数十、数百、数千の点をしかも色を変えながら点描するわけですから、労力は数十倍、数百倍、数千倍になるわけです。だから、印象派から、その発展系といえる新印象派の画家たちでも点描を積極的にやったのはスーラくらいではなかったでしょうか。

それを高島は、部分的に、あるいはこの「積る」では、ほぼ全面的に点描を行なったといえるのです。そこには、印象派のような絵の具の混濁を避けるということよりも、光をも分解してしまうというような、高島のもともともっていた視線、あるいは細かいところを執拗に描いてしまう志向性が光を粒子に分解してしまうことに行き着いたのではないかと思えるのです。そういうことを考えると、この「積る」という作品は、高島の志向性が凝縮していると、私には思えてくるのです。本当に、この白は凄いです。

第4章 静物 小さな宇宙

展覧会での解説を少し引用します。“風景とならんで野十郎の画業の中心となっているのが静物である。作品に取り上げられているのは、リンゴやブドウ、桃などの果実類か、菊やバラ、ケシなどの花卉類のいずれかである場合が多い。どの作品も卓上静物画で、壁かカーテンを背景にしたテーブルの上に、果実や花瓶に活けられた花が配置されている。しかも周囲の部屋の様子などは一切描かれず、対象に密着した空間に限定されている。果物や花の細やかな描写もさることながら、テーブルに敷かれた白布のしわやクロースの模様、また花瓶や皿の光沢なども念入りに表現され、画面の隅々まで疎かなところがない。戦前頃までは斜め上からの光線が作り出す陰影によって、立体感と質感が強調されていたが、しだいに光が全体を包み込み、ごく微細な部分まで均等に表現されて、息詰まるほどの濃密な画面になっている。仏教に深く親しんでいた野十郎は、すべてに等しくまなざしを注ぎ、見えるあらゆる細部を克明に描く自らの写実を「慈悲」という言葉で説明している。彼の静物画は、慈悲の光に満たされた小さな宇宙とでもいえるほどに、どんな微細な部分も輝いて存在している。”

と長くなりましたが、全体的な高島の静物画の特徴を要領よく説明しているようなので、引用しました。実際にどうなのか、作品を見ていきましょう。

「桃とすもも」(左図)という作品です。“みずみずしく、艶めかしくもある桃とスモモが、画面の中でいくつものV字を構成しながら配置されている。本作をはじめ、ものの配置や明暗が周到に計画されている野十郎の静物画は、息詰まるほどの緊張感に溢れている。桃には思わずふれてみたくなるようなやわらかな質感が与えられ、表面に生えた毛までが克明に描かれている。一方スモモは硬く、光沢感のある様子が生き生きととらえられている。複雑な模様を持つ机上の布や皿など、あらゆる面に野十郎の画力が光っている。背景に意味ありげなぶら下がった緑色の玉が目を引く。”ここまで、引用ばかりになってしまいました。我ながら自分の言葉で書かないのか、と少し自嘲したくなりそうですが、簡潔にそつなく説明されているので、引用しました。引用した説明を簡単に追いかけてみましょう。壁を背景にしたテーブルの上に果物が配置され、その果物や布が細密に均等に表現されている。仏教の「慈悲」にあたるような遍く視線をそれらに注ぎ、それぞれを微細なところにも疎かにせず表現している。そういうようなことがいると思いますが、作品を見ていると、それはそれで、ここの桃やスモモを見ていると分かるのですが、作品としてみると、どこかチグハグな印象を受けます。しかも、リアルに感じがしないで、画面に描かれた桃やスモモに存在感がないのです。それは、フル・コンピュータ・グラフィックスの精緻な画面をみて、精確に描写されているにも関わらず実写とは全く違った画面になっていてリアルな感じを持てなかったことに似ています。例えば、画面手前中央の2つの桃と4つのスモモはそれぞれ細かく丁寧に描かれています。しかし、テーブルの上に乗って在るようには見えません。また、真ん中向かって左側の桃とその右手前の緑色のスモモは接触しているのか、接触せずに離れて置かれているのか分かりません。つまり、テーブルとその上の6つの果物はバラバラでそれぞれの関係が描写されていないのです。どういうことかと言うと、些細なことなのかもしれませんが、柔らかく厚手の布の上に桃が置かれていれば、そのところが微妙に凹んだり皺がよったりするものです。また、丸形の果物が転がらずに、手前の緑色のスモモなどは安定のいいはずの下のヘタで支えるように置かれずに横向きに置かれています。そうであれば、転がってしまわないように後ろの桃に寄りかかるようになっているはずです。そのときに、柔らかい桃は、スモモの重さを預かることになるので、微妙な変化が起こるはずです。それだけでなく、それによって影も変化するはずです。しかし、画面を見ていると、布、桃、スモモは独立した完璧なほど精緻な描写で描かれていますが、それが別々に画面の配置された場所にはめ込まれているようなのです。同じように画面中央上の皿の3つの桃は、皿に載っているように見えず、そこで宙に浮いているようなのです。それらが、画面を全体としてみると“平面的”な感じがするのです。つまり、高島の作品に対して、私が平面的と言っているのは、二次元的というだけでなく、画面のなかにあるものとものとの関係が描かれていないということなのです。空間の中に、実体のある物体が在れば、それはその空間を独占するだけでなく、光を遮ったり、そこに空気は存在できない空気の流れが変わったり、その重量が接触する他の物体に影響を与えたり、と周囲となんらかの関係を構築しているはずなのです。絵画の遠近法は、その関係の一部を描写しようとした技法とも言うことができると思います。その関係のすべてではないにしても、ある程度以上表わすことができているのを、人は立体的と見ることがあると言えるのではないかと思います。奥行きというのは、その手近な感じ方ではないでしょうか。しかし、高島の作品、風景画も静物画もそうですが、を見ていると、そのような関係が考慮されていないように見えます。とくに、静物画は対象とする領域が狭く絞られているので、その特徴がハッキリ現われています。 「桃とすもも」(左図)という作品です。“みずみずしく、艶めかしくもある桃とスモモが、画面の中でいくつものV字を構成しながら配置されている。本作をはじめ、ものの配置や明暗が周到に計画されている野十郎の静物画は、息詰まるほどの緊張感に溢れている。桃には思わずふれてみたくなるようなやわらかな質感が与えられ、表面に生えた毛までが克明に描かれている。一方スモモは硬く、光沢感のある様子が生き生きととらえられている。複雑な模様を持つ机上の布や皿など、あらゆる面に野十郎の画力が光っている。背景に意味ありげなぶら下がった緑色の玉が目を引く。”ここまで、引用ばかりになってしまいました。我ながら自分の言葉で書かないのか、と少し自嘲したくなりそうですが、簡潔にそつなく説明されているので、引用しました。引用した説明を簡単に追いかけてみましょう。壁を背景にしたテーブルの上に果物が配置され、その果物や布が細密に均等に表現されている。仏教の「慈悲」にあたるような遍く視線をそれらに注ぎ、それぞれを微細なところにも疎かにせず表現している。そういうようなことがいると思いますが、作品を見ていると、それはそれで、ここの桃やスモモを見ていると分かるのですが、作品としてみると、どこかチグハグな印象を受けます。しかも、リアルに感じがしないで、画面に描かれた桃やスモモに存在感がないのです。それは、フル・コンピュータ・グラフィックスの精緻な画面をみて、精確に描写されているにも関わらず実写とは全く違った画面になっていてリアルな感じを持てなかったことに似ています。例えば、画面手前中央の2つの桃と4つのスモモはそれぞれ細かく丁寧に描かれています。しかし、テーブルの上に乗って在るようには見えません。また、真ん中向かって左側の桃とその右手前の緑色のスモモは接触しているのか、接触せずに離れて置かれているのか分かりません。つまり、テーブルとその上の6つの果物はバラバラでそれぞれの関係が描写されていないのです。どういうことかと言うと、些細なことなのかもしれませんが、柔らかく厚手の布の上に桃が置かれていれば、そのところが微妙に凹んだり皺がよったりするものです。また、丸形の果物が転がらずに、手前の緑色のスモモなどは安定のいいはずの下のヘタで支えるように置かれずに横向きに置かれています。そうであれば、転がってしまわないように後ろの桃に寄りかかるようになっているはずです。そのときに、柔らかい桃は、スモモの重さを預かることになるので、微妙な変化が起こるはずです。それだけでなく、それによって影も変化するはずです。しかし、画面を見ていると、布、桃、スモモは独立した完璧なほど精緻な描写で描かれていますが、それが別々に画面の配置された場所にはめ込まれているようなのです。同じように画面中央上の皿の3つの桃は、皿に載っているように見えず、そこで宙に浮いているようなのです。それらが、画面を全体としてみると“平面的”な感じがするのです。つまり、高島の作品に対して、私が平面的と言っているのは、二次元的というだけでなく、画面のなかにあるものとものとの関係が描かれていないということなのです。空間の中に、実体のある物体が在れば、それはその空間を独占するだけでなく、光を遮ったり、そこに空気は存在できない空気の流れが変わったり、その重量が接触する他の物体に影響を与えたり、と周囲となんらかの関係を構築しているはずなのです。絵画の遠近法は、その関係の一部を描写しようとした技法とも言うことができると思います。その関係のすべてではないにしても、ある程度以上表わすことができているのを、人は立体的と見ることがあると言えるのではないかと思います。奥行きというのは、その手近な感じ方ではないでしょうか。しかし、高島の作品、風景画も静物画もそうですが、を見ていると、そのような関係が考慮されていないように見えます。とくに、静物画は対象とする領域が狭く絞られているので、その特徴がハッキリ現われています。

「すもも」(右図)という作品は、簡素と言うほどシンプルで、白い布と11個のスモモしか描かれていません。しかも、それぞれが細密に描写され、白い布のシワやのおりなす陰影が描きこまれています。しかし、その布と11個のスモモは浮いているのです。この場合、平面の布を敷いて、その上にスモモを置いて斜め上から見ているので、奥行きが生じることはないのですが、だからといって「桃とすもも」のように平面的に見えてしまうのです。それは、高島が風景画では制約があってできなかったことを静物画では、その制約が少ないために実行したことによるのではないかと思います。何かもったいぶった言い方をしていますが、高島の静物画を見ていると、風景画では感じることの少なかった作為を見てしまうのです。作為があることの善し悪しをここで殊更に論じたてるつもりはありませんが、高島の静物画は精緻でリアルに描いているようで、全体としてはつくりごとの薄っぺらさを感じてしまうのは、そのせいではないかと思います。そして、誤解を恐れずに、敢えて附言すれば、高島が後半生で人物画をほとんど描かなかったのは、そのせいではないかと想像してしまいます。人というのは、関係性の存在だからです。むき出しの裸の単独な存在としては生きていけないもので、必ず他者との関係から自らをつくっていくものです。サルトルの即自存在と対自存在の概念を持田までもないことです。しかるに、高島の作品には、関係という要素が抜け落ちています。高島は即自的な物体を描くことはできても、対自的な人を描くことはできないという自覚があったのではないか、と想像するのです。 「すもも」(右図)という作品は、簡素と言うほどシンプルで、白い布と11個のスモモしか描かれていません。しかも、それぞれが細密に描写され、白い布のシワやのおりなす陰影が描きこまれています。しかし、その布と11個のスモモは浮いているのです。この場合、平面の布を敷いて、その上にスモモを置いて斜め上から見ているので、奥行きが生じることはないのですが、だからといって「桃とすもも」のように平面的に見えてしまうのです。それは、高島が風景画では制約があってできなかったことを静物画では、その制約が少ないために実行したことによるのではないかと思います。何かもったいぶった言い方をしていますが、高島の静物画を見ていると、風景画では感じることの少なかった作為を見てしまうのです。作為があることの善し悪しをここで殊更に論じたてるつもりはありませんが、高島の静物画は精緻でリアルに描いているようで、全体としてはつくりごとの薄っぺらさを感じてしまうのは、そのせいではないかと思います。そして、誤解を恐れずに、敢えて附言すれば、高島が後半生で人物画をほとんど描かなかったのは、そのせいではないかと想像してしまいます。人というのは、関係性の存在だからです。むき出しの裸の単独な存在としては生きていけないもので、必ず他者との関係から自らをつくっていくものです。サルトルの即自存在と対自存在の概念を持田までもないことです。しかるに、高島の作品には、関係という要素が抜け落ちています。高島は即自的な物体を描くことはできても、対自的な人を描くことはできないという自覚があったのではないか、と想像するのです。

さて、話が飛躍してしまったので元に戻しましょう。高島は静物画では作為を施していると述べました。それは、どういうことかというと、端的に言って“つくっている”ということです。静物画では誰でもやっている、当然のことという声も聞こえてきそうです。たしかに、描くためにちょうどいい配置とか組み合わせを考えて対象を作ることは一般的です。先日見てきたジョルジョ・モランディの静物画は、そういったパターンを何通りもつくって、それぞれを描いて、まるで静物画の配置の実験をしているようでした。高島の場合は、モランディのようなあそび感覚はなくて、あたかも自らを創造主としてひとつの宇宙を創ろうとしているように見えます。その際に恰好な手段として静物画があったのではないか、とおもえるのです。それが象徴的に現われているのが、引用した説明で触れられている「慈悲」という言葉です。高島が万能の神であるからこそ、あらゆるものに遍く視線を注いで細密な描写ができるというわけです。というのも、細密に描写されているのは高島に見えるところで、見えないけれど存在しているはずのところは無視されているわけです。その視線の限界の自覚は作品を見ている限り感じられません。そこに高島の視野の狭さまで議論をひろげることもできなくもありません。しかし、そこに私が感じたのは、そういう並外れた執念というのでしょうか。少し譲って強烈な妄念と言ってもいいでしょう。それが尋常でないということです。高島の作品に漲っている迫力、画面から溢れてしまいそうに感じられるそういったものなのです。それは、私にはキレイゴトで済まされるような、展覧会の解説や評伝に説明されているような建前ではなく、もっと何か、本人にも制御できないような、どうしようもない、そんなものに突き動かされてしまうようなもの、そんなものを感じてしまうのです。すごくロマンチックな見方ですが、衆に甘んじることなく、というよりも、普通の人として生活していくことを憚らせるような異常なもの、そんなのがあるように思えるのです。 さて、話が飛躍してしまったので元に戻しましょう。高島は静物画では作為を施していると述べました。それは、どういうことかというと、端的に言って“つくっている”ということです。静物画では誰でもやっている、当然のことという声も聞こえてきそうです。たしかに、描くためにちょうどいい配置とか組み合わせを考えて対象を作ることは一般的です。先日見てきたジョルジョ・モランディの静物画は、そういったパターンを何通りもつくって、それぞれを描いて、まるで静物画の配置の実験をしているようでした。高島の場合は、モランディのようなあそび感覚はなくて、あたかも自らを創造主としてひとつの宇宙を創ろうとしているように見えます。その際に恰好な手段として静物画があったのではないか、とおもえるのです。それが象徴的に現われているのが、引用した説明で触れられている「慈悲」という言葉です。高島が万能の神であるからこそ、あらゆるものに遍く視線を注いで細密な描写ができるというわけです。というのも、細密に描写されているのは高島に見えるところで、見えないけれど存在しているはずのところは無視されているわけです。その視線の限界の自覚は作品を見ている限り感じられません。そこに高島の視野の狭さまで議論をひろげることもできなくもありません。しかし、そこに私が感じたのは、そういう並外れた執念というのでしょうか。少し譲って強烈な妄念と言ってもいいでしょう。それが尋常でないということです。高島の作品に漲っている迫力、画面から溢れてしまいそうに感じられるそういったものなのです。それは、私にはキレイゴトで済まされるような、展覧会の解説や評伝に説明されているような建前ではなく、もっと何か、本人にも制御できないような、どうしようもない、そんなものに突き動かされてしまうようなもの、そんなものを感じてしまうのです。すごくロマンチックな見方ですが、衆に甘んじることなく、というよりも、普通の人として生活していくことを憚らせるような異常なもの、そんなのがあるように思えるのです。

実際の静物画が描かれている場面を想像してみて下さい。テーブルの上にすももが置かれている。それを画家が見て描いているわけです。この時、画家はすべてを見ているでしょうか。というより、見えているでしょうか。例えば、画家が見ているすももは立体です。当然、画家が見えている反対側は見えていません。だから、存在しているものを見ようと凝視していれば、見えていない部分があることに気づくはずです。通常の、何の気なしに眺めているのであれば、見えていないところは、見えているところと同じように、見えているところと連続しているだろうと、多分、そこまで考えることもせずに、疑問を抱くこともないでしょう。しかし、見えているところを凝視するように注意深く見ていれば、見えているところだけでも、そこにユニーさが見て取れるわけで、見えていないところが同じようにあるなどとは安易に考える等というとはできないはずです。高島が見えているものだけを忠実に写し取る画家であれば、それで十分なのでしょうが、「慈悲」ということを言い出したり、静物画で宇宙を自分が創造主になった 実際の静物画が描かれている場面を想像してみて下さい。テーブルの上にすももが置かれている。それを画家が見て描いているわけです。この時、画家はすべてを見ているでしょうか。というより、見えているでしょうか。例えば、画家が見ているすももは立体です。当然、画家が見えている反対側は見えていません。だから、存在しているものを見ようと凝視していれば、見えていない部分があることに気づくはずです。通常の、何の気なしに眺めているのであれば、見えていないところは、見えているところと同じように、見えているところと連続しているだろうと、多分、そこまで考えることもせずに、疑問を抱くこともないでしょう。しかし、見えているところを凝視するように注意深く見ていれば、見えているところだけでも、そこにユニーさが見て取れるわけで、見えていないところが同じようにあるなどとは安易に考える等というとはできないはずです。高島が見えているものだけを忠実に写し取る画家であれば、それで十分なのでしょうが、「慈悲」ということを言い出したり、静物画で宇宙を自分が創造主になった かのように創ることを志向しているひとであれば、その見えていないところを見ようとする、そして見えてきたら描こうとする。そういう志向があるのは当然に思えます。それを、理論で強引に試みようとしたのがキュビスムであったり、セザンヌの複数の視点だったりするのですが、高島はそういうことには見向きもしませんでした。スタイルとしての写実から離れることをしませんでした。そこでは、高島は自身の視線を絶対化していたのではないか、端的に言えば、自身を神と同一視していたのではないかという、私はそういう妄想を抑えることはできません。根拠のない妄想で嗤っていただいて結構ですが、そうでなければ、私には、高島の作品にあるファナティックなまでの迫力を説明する理屈が見つからないのです。 かのように創ることを志向しているひとであれば、その見えていないところを見ようとする、そして見えてきたら描こうとする。そういう志向があるのは当然に思えます。それを、理論で強引に試みようとしたのがキュビスムであったり、セザンヌの複数の視点だったりするのですが、高島はそういうことには見向きもしませんでした。スタイルとしての写実から離れることをしませんでした。そこでは、高島は自身の視線を絶対化していたのではないか、端的に言えば、自身を神と同一視していたのではないかという、私はそういう妄想を抑えることはできません。根拠のない妄想で嗤っていただいて結構ですが、そうでなければ、私には、高島の作品にあるファナティックなまでの迫力を説明する理屈が見つからないのです。

さて、「すもも」についてはもう少し。このような私の高島の静物画に対する見方は、多少の偏見もあるでしょうが、そういう見方からすると、「すもも」の形を見ていると、京都の竜安寺の有名な石庭(右上図)に似ているように思えてきます。白砂の上に数個の石が置かれている。何かを象 徴しているのか、よく分かりませんが、それを単に砂と石という物体そのものでしかないと見ると、この庭の価値はなくなってしまうといえるでしょう。そこに何かあると付加価値をつけて見る事を、ここに来た人は強制されるというシステムです。私が「すもも」に竜安寺との類似を見たのは、この作品にリアルを感じさせないことが意図的ではないかと考えたからです。リアルに見えてしまえば、石庭のように象徴的な見方をできなくなります。そこに妄想(想像力といってもいいでしょう)を働かせるように、それを促すことが意図されていたのではないか、ということです。 徴しているのか、よく分かりませんが、それを単に砂と石という物体そのものでしかないと見ると、この庭の価値はなくなってしまうといえるでしょう。そこに何かあると付加価値をつけて見る事を、ここに来た人は強制されるというシステムです。私が「すもも」に竜安寺との類似を見たのは、この作品にリアルを感じさせないことが意図的ではないかと考えたからです。リアルに見えてしまえば、石庭のように象徴的な見方をできなくなります。そこに妄想(想像力といってもいいでしょう)を働かせるように、それを促すことが意図されていたのではないか、ということです。

「菊の花」(左図)という花瓶に活けた菊の花を描いた作品です。とにかく、菊の花の一輪一輪の花びらの一枚一枚を丁寧に描いている執拗さに圧倒される作品です。画家が細筆を握って、一枚の花びらの小さなところの一部に絵の具を何度も塗り重ねていく姿を想像すると、戦慄さえ覚えます。しかし、そのように一輪の花の、一枚の花びらをも疎かにしないで、すべてにあまねく丁寧に行き渡るように描かれた結果として、平板な印象となっていることは否定できません。メリハリがないのです。だからノッペリとして日本画の花鳥画を見ているような印象です。この作品を見ていると、高島は菊の花の生命感を迫力をもって描こうとしたのではなく、菊の花を題材に迫力のある画面を作ろうとしていたことが分かります。それが、さきほどの「すもも」にあった作為が、この作品では、そのように発揮されているということなのではないかと思います。たとえば、ヤン・ブリューゲルは静物画の中でも細密な花を描くので定評のある画家ですが、その「花卉」(右図)という作品と比べてみると、陰影を強調した画面の中で、花の生死が象徴的に描かれていると言われています。傾向の異なる画家なので、単に並べるだけで優劣を問うつもりはありませんが、ブリューゲルは花の諸相を象徴的に描き分けていますが、高島の描いている菊の花は、ひとつひとつはブリューゲル以上に丁寧なのでしょうが、それぞれに個性がなくて、この一 輪という唯一さがないのです。コンピュータの画面でいえば、コピー・アンド・ペーストしたように一様なのです。だから、ここで高島の作品から感じられる迫力というのは、そういう労力を厭わずにやり遂げた画家の労力によるものです。以前にも、少し述べましたが、高島は描くというプロセス、つまり自分が行為するということ、もっと言えば、自分が創造主となって宇宙を創造することが重要であって、出来上がったものに対しては、手出しをしない。それは、聖書に書かれているキリスト教の神が人をはじめ万物を創造したあと、人々が様々な試練を受けて、神に対して救いを求め、問いかけを真摯に行なっても、一切答えないのと、よく似ています。 輪という唯一さがないのです。コンピュータの画面でいえば、コピー・アンド・ペーストしたように一様なのです。だから、ここで高島の作品から感じられる迫力というのは、そういう労力を厭わずにやり遂げた画家の労力によるものです。以前にも、少し述べましたが、高島は描くというプロセス、つまり自分が行為するということ、もっと言えば、自分が創造主となって宇宙を創造することが重要であって、出来上がったものに対しては、手出しをしない。それは、聖書に書かれているキリスト教の神が人をはじめ万物を創造したあと、人々が様々な試練を受けて、神に対して救いを求め、問いかけを真摯に行なっても、一切答えないのと、よく似ています。

「からすうり」(左図)という作品です。代表作だそうです。「菊の花」とは違って、からすうりの赤い実のひとつひとつが個性的に違って描かれています。それが、くねくねした茎にぶら下がって末広がりのピラミッド型のシンメトリーの構図に収まっています。意地悪な見方かもしれませんが、からすうりが横にこれだけ広がっているのだから縦方向、つまり画面の奥行き方向にも同じような広がりがあると思うのですが、そのようには見えない。多少影になっている実がありますが、影になっているだけで置くにあるようには描かれていません。また、彼独特のくねくねした線が各処にあり、作為をわざと見せているようにも思えてきます。ただ、高島はそういうあそび的な要素を画面に取り入れるタイプの人ではないと思うので、それは作為が巧妙ではないのか、そういう要素をいれることで複雑さを加味しようとしたのか、どちらかのような気がします。参考として、同時期に描かれた「葡萄」(右図)という作品も併せて見ていくと、平面の画面を蔓(茎)と葉とぶら下がっている実を平面でひろがっているように画面いっぱいに描くということで、花瓶に活けた花を描くのと違って、画面を自分が好きなように構図を創ることができるのと、平面的であることをおそれなくてもいいという利点を見出して、好んで描いたのかもしれないと想像することができます。つまり、創造主として画面を創造するには、彼にとっては、このようなスタイルがやりやすいと。さきほどの「菊の花」のような作品あるギコチなさは、すくなくとも「からすうり」や「葡萄」では、かなり薄くなって気になりません。 「からすうり」(左図)という作品です。代表作だそうです。「菊の花」とは違って、からすうりの赤い実のひとつひとつが個性的に違って描かれています。それが、くねくねした茎にぶら下がって末広がりのピラミッド型のシンメトリーの構図に収まっています。意地悪な見方かもしれませんが、からすうりが横にこれだけ広がっているのだから縦方向、つまり画面の奥行き方向にも同じような広がりがあると思うのですが、そのようには見えない。多少影になっている実がありますが、影になっているだけで置くにあるようには描かれていません。また、彼独特のくねくねした線が各処にあり、作為をわざと見せているようにも思えてきます。ただ、高島はそういうあそび的な要素を画面に取り入れるタイプの人ではないと思うので、それは作為が巧妙ではないのか、そういう要素をいれることで複雑さを加味しようとしたのか、どちらかのような気がします。参考として、同時期に描かれた「葡萄」(右図)という作品も併せて見ていくと、平面の画面を蔓(茎)と葉とぶら下がっている実を平面でひろがっているように画面いっぱいに描くということで、花瓶に活けた花を描くのと違って、画面を自分が好きなように構図を創ることができるのと、平面的であることをおそれなくてもいいという利点を見出して、好んで描いたのかもしれないと想像することができます。つまり、創造主として画面を創造するには、彼にとっては、このようなスタイルがやりやすいと。さきほどの「菊の花」のような作品あるギコチなさは、すくなくとも「からすうり」や「葡萄」では、かなり薄くなって気になりません。

おそらく、高島の作品(というより高島というキャラクターの画家)には熱狂的なファンか、そうでないかという二極化する傾向がありそうなので、これはウェブ上での展覧会のコメントを眺めていると、そう考えられます。それは「からすうり」のような作品を素直に凄いと感動してしまうか、わざとらしいと距離を置くか、岐れると思います。

第5章 光と闇 太陽 月 蝋燭

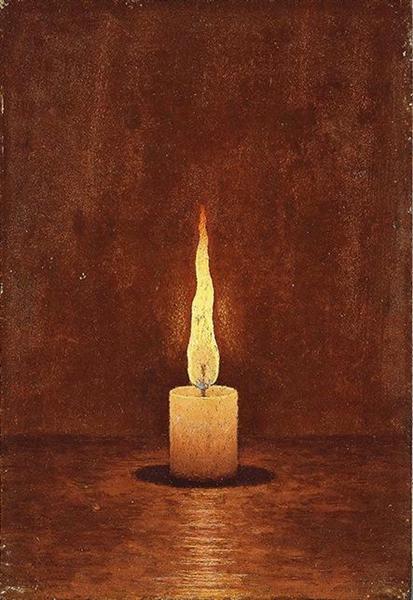

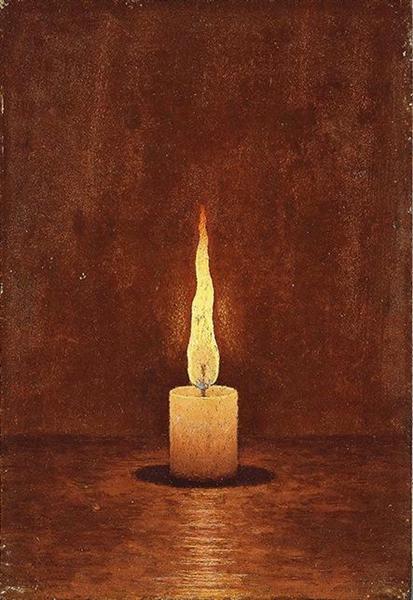

高島が、連作のように同じ題材を取り上げて、飽くことなく制作し続けたものとして、太陽、月、蝋燭を描いた大量の作品があるといいます。ここでは、それを集中的に展示されていました。 高島が、連作のように同じ題材を取り上げて、飽くことなく制作し続けたものとして、太陽、月、蝋燭を描いた大量の作品があるといいます。ここでは、それを集中的に展示されていました。

高島に対して悪意があるわけではなく、揶揄するつもりも中傷する気もありませんが、前の章で少し触れた、自らを創造主として宇宙を創造するという欲望を抱くとすると、神様は光とともにあるわけですから、光を発するものとして、この地上にいる限りでは、太陽と月を押さえるのは当然ということになるでしょう。また、身近なところで光を発するものとして、火、その火を題材とできるものとして蝋燭。短絡的な連想かもしれませんが作品の中で、その光を創り出すという妄念というのか、そういう過剰さが象徴的にあらわれている連作であると思います。それだけに、これまで見てきた高島の特徴的な手法が集約的に注ぎ込まれていると思います。

「太陽」(左図)というそのものズバリの題名の昭和37年制作の作品です。ビックバンなどというと言いすぎですが、まるで爆発したかのように太陽の中心部は絵の具を塊のように盛って、そこから四方へ無数の細い線を放射状に描き重ねています。それが、光の源から、周辺にむけて光が行き渡る様を象徴的に描いているようで、太陽なのでしようが、それは光が爆発的に全体を照らしている様です。そこで、高島はその行き渡る光を細い線になぞらえて、その一本一本を精緻に、まるでそれぞれが独立しているかのように描いていきます。その一本一本の線は、中心から周辺に行くに従って光は徐々に弱まっていきます。その変化を色彩を塗り分けて一本の線として、それぞれの線に変化をつけて描いています。それは、以前に高島が風景画において点描の手法で光が物体に届いた点を色彩が混ざらないように猫点を重ねることで描き分けていたことを、光の源では混ざらない線で描いている、ということだろうと思います。とくに、この光の線が、画面下の松の木に降り注ぐように届いて、木の葉を透っていく様子、木の葉が照らされる様子が細かに描かれている。 「太陽」(左図)というそのものズバリの題名の昭和37年制作の作品です。ビックバンなどというと言いすぎですが、まるで爆発したかのように太陽の中心部は絵の具を塊のように盛って、そこから四方へ無数の細い線を放射状に描き重ねています。それが、光の源から、周辺にむけて光が行き渡る様を象徴的に描いているようで、太陽なのでしようが、それは光が爆発的に全体を照らしている様です。そこで、高島はその行き渡る光を細い線になぞらえて、その一本一本を精緻に、まるでそれぞれが独立しているかのように描いていきます。その一本一本の線は、中心から周辺に行くに従って光は徐々に弱まっていきます。その変化を色彩を塗り分けて一本の線として、それぞれの線に変化をつけて描いています。それは、以前に高島が風景画において点描の手法で光が物体に届いた点を色彩が混ざらないように猫点を重ねることで描き分けていたことを、光の源では混ざらない線で描いている、ということだろうと思います。とくに、この光の線が、画面下の松の木に降り注ぐように届いて、木の葉を透っていく様子、木の葉が照らされる様子が細かに描かれている。

同じ「太陽」(右上図)という題名の昭和50年制作の作品です。昭和37年の作品と同じ傾向の作品ですが、光源である太陽の色彩の多彩さの点で、こちらは後退し、昭和37年の作品では、プリズムで見るように多くの色がそこに含まれていたのに対して、こちらの作品では中心を白にして、黄色の広がりというシンプルなものに転換しています。その代わりに、太陽の光が松の木に届いた末端のところの描写が、昭和37年の作品に比べて重きを置いているように見えます。 同じ「太陽」(右上図)という題名の昭和50年制作の作品です。昭和37年の作品と同じ傾向の作品ですが、光源である太陽の色彩の多彩さの点で、こちらは後退し、昭和37年の作品では、プリズムで見るように多くの色がそこに含まれていたのに対して、こちらの作品では中心を白にして、黄色の広がりというシンプルなものに転換しています。その代わりに、太陽の光が松の木に届いた末端のところの描写が、昭和37年の作品に比べて重きを置いているように見えます。

こんどは、月を描いた作品を少し見てみましょう。「満月」(左図)という作品。高野は同じタイトルの作品を何点も描いているようですが、これはその中の一点です。夜空に満月が浮かんでいるという非常にシンプルなものですが、満月の光が夜空の波及するようにひろがっていくさまは、とくに月のまわりの光の反映するさまなどは非常に細かく、それこそ光の粒子を一粒ずつ描くように描いています。おそらく昼の太陽を描いても光が強すぎて、光が徐々にひろがり、それとともに徐々に弱まっていく段階のようなものは描くことができないでしょう。夜の暗い影が基調となっていることで、コントラストをつけ易いという都合のよさがあったと思います。それでは、もっと月を大きくえがいて、光と影のコントラストを大きな月をベースにもっと精緻に描くこともできたであろうに、高野はそうしていません。むしろ、影となった木の葉を挿入して月の光と影の描写を邪魔するようなことを敢えて行なっています。たぶん、この作品の構図とか構成は日本画でよくとられる月を題材としたものでは一般的といえるものです。それが、高野のこの作品では違和感を覚えるのです。

これに対して「月」(右図)という作品は、夜空の月だけを取り上げた作品です。「満月」よりさらにシンプルです。「満月」もそうなのですが、そのような一見シンプルで、日本画でも一般的となっているような構成で、わびさびとか光と影とかいった風情とは別のところに、高野作品の特徴があらわれていると思います。それは、月明かりの風景にシンボライズするように何らかの風情とか味わいを仮託して表現しようとすることではなくて、もっと過剰なもの、夜の闇の世界もキャンバスのなかで自らが創造してしまおうという野心のようなものです。だからこそ、月の光の粒子を一粒ずつ点描するかのように、その光の一粒を画面の中で創造しようとするように見えるのです。それなら、月と月光だけをクローズアップして描けばよいのに、敢えてそうしていないのは、夜の闇を照らし出し、そこに見えるように現われるという世界を隅々まで、自らが創造してしまおうとしてのことではないかと思われるからです。 これに対して「月」(右図)という作品は、夜空の月だけを取り上げた作品です。「満月」よりさらにシンプルです。「満月」もそうなのですが、そのような一見シンプルで、日本画でも一般的となっているような構成で、わびさびとか光と影とかいった風情とは別のところに、高野作品の特徴があらわれていると思います。それは、月明かりの風景にシンボライズするように何らかの風情とか味わいを仮託して表現しようとすることではなくて、もっと過剰なもの、夜の闇の世界もキャンバスのなかで自らが創造してしまおうという野心のようなものです。だからこそ、月の光の粒子を一粒ずつ点描するかのように、その光の一粒を画面の中で創造しようとするように見えるのです。それなら、月と月光だけをクローズアップして描けばよいのに、敢えてそうしていないのは、夜の闇を照らし出し、そこに見えるように現われるという世界を隅々まで、自らが創造してしまおうとしてのことではないかと思われるからです。

そのように考えていくと、展示の最後に一室まるごとずらーっと並べて展示されていた蝋燭を描いた作品は、太陽や月に比べて、光としては規模が小さくて、しかも光源それ自体を描くことができる。光が小さいので、それが及ぶ世界が小さく蝋燭の周囲に限定される。つまり、太陽や月に比べてほとんど全部を描ききることができるし、太陽や月を描くのに比べて労力の消費量が格段に少ない。そういう利点があると思います。

「蝋燭」という一群の作品は高島野十郎という画家のトレードマークともいえると展示の中で説明されていました。蝋燭という題材はヨーロッパでもバロックの光と影の対比を巧みに描いた画家たちも良く取り上げています。例えばカラヴァッジョの影響を受けた画家たちやジョルジョ・ラ=トゥール(下図)、あるいはレンブラントなどもそうでしょう。しかし、このような画家たちは蝋燭は作品の中の一部で、中心は蝋燭ではなくて蝋燭によって照らし出された人物だったりするのです。これに対して、高島の場合には蝋燭そのものを、しかもそれ以外ものは画面から排除されているという点でユニークです。それは、ここまで縷々述べてきたように、そもそもバロック絵画の光と影のドラマとは違う発想で描かれているからです。このような高島の作品に対しては、見る側にはものがたりを増幅させた衣装を被ることになりがちです。例えば展示の説明では“蝋燭が一体何を照らしているのか、絵の中では明示されていないがゆえに、作品は象徴性を帯び、その神秘的で宗教的な雰囲気と相俟って、見る者の心を揺さぶるのである。また我々の心から、喜びや悲しみなど様々な感情を引き出し、穏やかな灯を点してくれるような浄化作用さえあると言える。言うまでもなく 「蝋燭」という一群の作品は高島野十郎という画家のトレードマークともいえると展示の中で説明されていました。蝋燭という題材はヨーロッパでもバロックの光と影の対比を巧みに描いた画家たちも良く取り上げています。例えばカラヴァッジョの影響を受けた画家たちやジョルジョ・ラ=トゥール(下図)、あるいはレンブラントなどもそうでしょう。しかし、このような画家たちは蝋燭は作品の中の一部で、中心は蝋燭ではなくて蝋燭によって照らし出された人物だったりするのです。これに対して、高島の場合には蝋燭そのものを、しかもそれ以外ものは画面から排除されているという点でユニークです。それは、ここまで縷々述べてきたように、そもそもバロック絵画の光と影のドラマとは違う発想で描かれているからです。このような高島の作品に対しては、見る側にはものがたりを増幅させた衣装を被ることになりがちです。例えば展示の説明では“蝋燭が一体何を照らしているのか、絵の中では明示されていないがゆえに、作品は象徴性を帯び、その神秘的で宗教的な雰囲気と相俟って、見る者の心を揺さぶるのである。また我々の心から、喜びや悲しみなど様々な感情を引き出し、穏やかな灯を点してくれるような浄化作用さえあると言える。言うまでもなく 「蝋燭」こそは、交錯する光と闇の表現を探求し続けた野十郎の真骨頂である”という具合です。おそらく、高島自身も、そのようなことを自身で信じていたのかもしれません。私は高島という人が実際どうだったのかには、あまり興味がありませんが、そういうファナティックな性格はあったかもしれないということは、容易に想像がつきます。だから、見る者がそれに引きずられることには、とくに否定するつもりはありません。しかし、それは画面を見ているのかといえば、画面を見ていて、そこに見えていないものを敢えて見ようとしているのではないかと思います。画面の上に見えているのは蝋燭です。 「蝋燭」こそは、交錯する光と闇の表現を探求し続けた野十郎の真骨頂である”という具合です。おそらく、高島自身も、そのようなことを自身で信じていたのかもしれません。私は高島という人が実際どうだったのかには、あまり興味がありませんが、そういうファナティックな性格はあったかもしれないということは、容易に想像がつきます。だから、見る者がそれに引きずられることには、とくに否定するつもりはありません。しかし、それは画面を見ているのかといえば、画面を見ていて、そこに見えていないものを敢えて見ようとしているのではないかと思います。画面の上に見えているのは蝋燭です。

「蝋燭」というタイトルの作品は数十点が一室に集められ並べられている光景は圧巻というほかなくて、展示されている作品を一点一点丁寧に鑑賞する気力は私にはありませんでした。どの作品も、同じような構図、色遣いで描かれているので、違いを識別しにくい、それを一点一点となれば。ひとつひとつの作品を特定できる鑑識眼は私にはありません。したがって、その中の任意の数点を出してきて、それで全体を語って(語れて)しまおうと思います。「蝋燭」で描かれているのは、蝋燭の炎の凄まじいばかりの微細な描きこみです。炎の中心から先端に向かっての光→ 画面上では色彩のミクロ単位の変化、しかもその光をスペクトル分析するように一様でない要素も交えて描きこまれています。そして、その炎が燃えている空気と炎の光がその空気に映って光が周囲に伝播する空気の変化、それは光だけでなく、蝋燭の炎によって熱が発生し空気の対流が起こり、空気が動き出すのを光の伝播への影響で表わしている。それを実際に見えている以上に、ということは当然画家のつくりごととしてフィクショナルに創造している。それは多分、写実であれば微細すぎて気がつかないことを顕微鏡で拡大して可視化するように、いわば針小棒大な誇張を施して造っているといえます。そこでは照らし出されたものを描かなかったがゆえに象徴性を帯びるというのではなくて、照らしている光をただ描いていたという見方があってもいのではないか、ということです。 画面上では色彩のミクロ単位の変化、しかもその光をスペクトル分析するように一様でない要素も交えて描きこまれています。そして、その炎が燃えている空気と炎の光がその空気に映って光が周囲に伝播する空気の変化、それは光だけでなく、蝋燭の炎によって熱が発生し空気の対流が起こり、空気が動き出すのを光の伝播への影響で表わしている。それを実際に見えている以上に、ということは当然画家のつくりごととしてフィクショナルに創造している。それは多分、写実であれば微細すぎて気がつかないことを顕微鏡で拡大して可視化するように、いわば針小棒大な誇張を施して造っているといえます。そこでは照らし出されたものを描かなかったがゆえに象徴性を帯びるというのではなくて、照らしている光をただ描いていたという見方があってもいのではないか、ということです。

この展覧会のところで、高野という画家が孤高の画家とかいう物語のなかにイメージが押し込まれてしまい、その物語が消費されることになり、高野の作品はその物語消費のためのいわば挿絵のようなことになってしまうことに抵抗を感じると述べました。まずは、作品そのものを見てみましょうと。私が見た高野の作品は、べつに孤高の画家という物語を知らなくても十分鑑賞に足る充実した、というより過剰な作品世界を展開して見せてくれたもので、そういうものとして、私はいつものとおり、作品をみた印象から自分なりの鑑賞ストーリーを捏造して楽しませてもらいました。

|

だから、印象派の画面を見ると原色の絵の具が盛り上げられて置かれたようになっているように見えるところがあります。近寄ってみると粗い感じがしますが、色彩分割の効果を考えて、絵の具の盛り上げ方によって光のニュアンスが変わってくるからなのです。しかし、それではどうしても全体として粗いものとなって大雑把になりがちです。それをもっと細かいところまで表現できるように突き詰めたのが

だから、印象派の画面を見ると原色の絵の具が盛り上げられて置かれたようになっているように見えるところがあります。近寄ってみると粗い感じがしますが、色彩分割の効果を考えて、絵の具の盛り上げ方によって光のニュアンスが変わってくるからなのです。しかし、それではどうしても全体として粗いものとなって大雑把になりがちです。それをもっと細かいところまで表現できるように突き詰めたのが

さて、話が飛躍してしまったので元に戻しましょう。高島は静物画では作為を施していると述べました。それは、どういうことかというと、端的に言って“つくっている”ということです。静物画では誰でもやっている、当然のことという声も聞こえてきそうです。たしかに、描くためにちょうどいい配置とか組み合わせを考えて対象を作ることは一般的です。先日見てきた

さて、話が飛躍してしまったので元に戻しましょう。高島は静物画では作為を施していると述べました。それは、どういうことかというと、端的に言って“つくっている”ということです。静物画では誰でもやっている、当然のことという声も聞こえてきそうです。たしかに、描くためにちょうどいい配置とか組み合わせを考えて対象を作ることは一般的です。先日見てきた