|

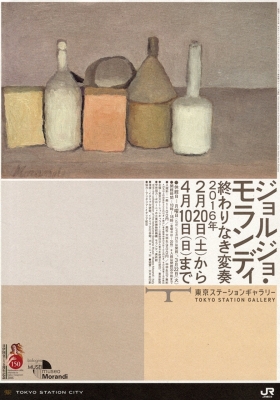

�@ �Q�O�P�U�N�R���X���@�����X�e�[�V�����E�M�������[

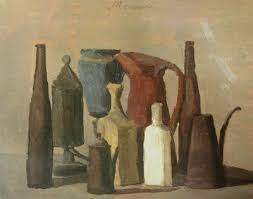

�܂��́A�����g�A�������f�B�Ƃ�����Ƃɂ��Ẳ��̒m���������Ȃ������̂ŁA�W����̎�|�ƂƂ��Ɏ�Î҂̂����������Ă݂܂��傤�B�g�Q�O���I�C�^���A���\�����ƃW�����W���E�������f�B�i�P�W�X�O�`�P�X�U�S�N�j�B�ނ́A���܂�̋��̃{���[�j�����I�����ꂸ�A�V�S�N�̐��U�������ŐÂ��ɉ߂����܂����B�Õ��ƕ��i�Ƃ�������ꂽ���̌J��Ԃ��̒��ŁA�F�ʂƌ`�Ƃ��@�ׂɋ���������i�́A�����~�܂������̂悤�ȐÎ₳�����������A����l���ґz�I�Ȑ��E�ւƗU���܂��B�{�W�́A�������f�B�̐Õ���𒆐S�Ƃ��āA�ނ̐��U�ɂ킽��u�|�p�I�T���v���Љ�܂��B���̕r��e��A�ԕr�Ȃǂ�g�ݍ��킹���Õ���́A�������f�B�̑�\��ƌ�������̂ł��B�����́A�\�}�ɂ�����z�u��o�����X�����݂銆�D�̎��ł�����܂����B�ꌩ�A�Z���Ɍ����郂�����f�B�̍��i�́A�r��e��Ƃ���������̃��`�[�t���A�݂鎞�͈��ɁA���鎞�͈ꃖ���ɂ܂Ƃ߂āA�z�u���Ă͒u�������A�܂��g�݊����ĂƂ��������s������o�ĕ`���ꂽ���̂ł���A������ނ��������A�e�X���S���ʂ̍�i�Ƃ��Ċ������Ă��܂��B�܂��A�������f�B�́A�ЂƂ̍\�}����ʁA�f�`�A�ʼn�Ƃ��܂��܂ȋZ�@�ŕ\�����钆�ŁA��ۂ��璊�ہA�܂��͂��̋t�ƁA�₦�ԂȂ��h�炬�����Ă��܂����B���̂��Ƃ́A�Õ���ƕ��i��̂������ł��A�\�}�������Ă��J��Ԃ���Ă��܂��B�{�W�ł́A�������f�B�ɂ��ĕp�ɂɌ��y����Ă����u�V���[�Y�v�Ɓu���@���G�[�V�����v�̖{���ɂ��āA��̓I���Ŏ����܂��B�h�����Ă݂�A�n���ȐÕ�����ӎ����ĕ`���A�X�g�C�b�N�ȉ�Ƃ̍�i�͍�簂Ő[���ȓN�w�����Ă��邩�̂悤���A�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃł��傤���B�ς��f���̂��Ȃ������p�^�[���̐Õ���ɁA����ȏ����������āA���������Ԃ��āA�����ӏ܂��܂����Ƃł������悤�ȃX�m�r�Y����I�^�N�I�ȃG���[�g��`�̂悤�ɂ����Ă��܂��댯������܂��B����́A�҂��ɁA����̓W����ɑ���V���̕]�ȂɁA���̂悤�ȌX��������A�Ƃ��ɁA�ЂƂ̍�i�����o���Ċӏ܂��Ă���ƁA���̂悤�ȂƂ���Ɋׂ�댯������Ǝv���܂��B�������f�B�̍�i�ɂ́A���ʂƂ��āA�����������̂ɛZ�т�v�f������Ǝv���܂��B�������A���̓W����S�̂����n���āA�ЂƂЂƂ̍�i�ɍS�D���邱�ƂȂ��A���ׂ��Ă����i�Q���A���ƂȂ����߁A�����i����ʂ̍�i�ւ̃A�g�����_���ɂ悻������悤�ɁA�����U������Ƃ��������y�����̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���܂����B �Ⴆ�A���ׂ��Ă����i�̂����A�ǂ�ł������ł�����ЂƂ��o���Č���ƁA���̉�ʂɂ͓Ɠ��̕��͋C�����邱�ƂɋC�Â��Ǝv���܂��B����͕��͋C�Ȃ̂ŁA���̉�ʂɗ]�v�Ȃ��̂���������A�t�ɂ�����̂������Ă��܂�����A�����ǂ���ɉ��Ă��܂��悤�Ȃ��̂ł��B����͉��ƂȂ���������̂ŁA���͂��Ę_���I�ɐ����ł���悤�Ȃ��̂ł͂���܂���B�t�ɂ�������ӏ܂��āA���ꂱ�ꕪ�͂Ȃlj�������A�]�v�Ȃ��Ƃ��l���n�߂āA��ʂ��痣��Ă����Ă��܂��ނ̂��̂ł��B����Ί��o�̗V�тɋ߂��B�����ŁA�������f�B�͓������̂��悤�ɕ`���Ă��A���������V�т̊y�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ŁA���͋C�����Ȃ��悤�ɁA���̉�ʂɁA�T�d�ɂ��ꂱ����ꂽ�菜������A�z�u��ς��Ă݂��肵�Ă����킯�ł��B�������ׂ�ꂽ��i�𑱂��Ă݂Ă����ƁA���̉�Ƃ̂��ꂱ��̎��݂�Ǒ̌����Ă������Ƃ��ł���킯�ł��B�u����Ȃ��̓��ꂿ�Ⴄ�́H�v�Ƃ��u��������������Ă���v�Ƃ��ꂢ�Ă����A���܂łȂ��G������V�т����邱�Ƃ��ł����Ǝv���Ă��܂��B �܂��A���̂悤�ɏ����ȉ�ʂ̂Ȃ��ŁA�Õ��̉ԕr��ʕ��Ȃǂ��Ƃ������Ђ������g�ݍ��킹�āA��ʂ�����Ă����Ƃ�����Ƃ́A�_�o�ǂ̎��Ö@�ȂǂŎg���Ă��锠��Ö@�Ɠ����悤�Ȃ��Ƃ����Ă���킯�ŁA�������i�̉�ʂ̕ω��Ƃ��Ēǂ�������悤�Ɍ��Ă������Ƃ́A�����i�H�j�Ƃ������i������̂�������܂���B ����Ȃ̂ŁA�����̂悤�ɍ�i�̊��z��Ԃ��Ă����܂����A��������Ƃ��Ă��̂ɂȂ�Ǝv���܂��B

�T�@�ϑt�̂͂��܂�

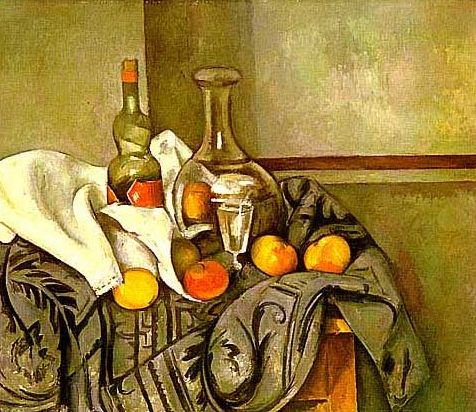

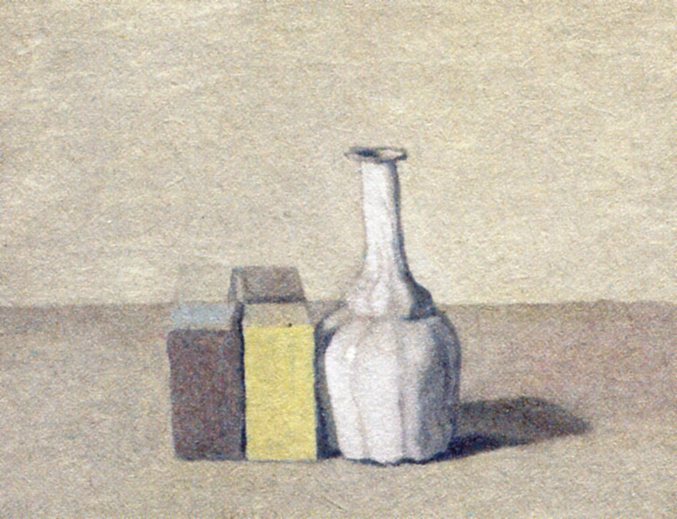

�������A���ۂɓW������Ă�����i�͐Õ������A��L�̋^��ɑ��铚���͒I�グ����A���ɂƂ��ē�Ƃ��Ďc��܂����B �P�X�P�X�N���u�Õ��v�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B�������f�B�̐Õ���́u�Õ��v�Ƃ��������^�C�g���̍�i�������̂ŁA����N�����ċ�ʂ��Ă������Ǝv���܂��B���̍�i�ɂ́A�������f�B���t�Ƌ����Z�U���k�̉e�������Ď���Ɖ������Ă��܂����B�����ɁA�Z�U���k�̐Õ����i�E���}�j���ЂƂ��Ă݂܂��傤�B�ǂ��ł��傤���A�������f�B�ƃZ�U���k�̊Ԃɉe���W����������ł��傤���A�����Ƃ���͂���ł��傤���B���ɂ́A����ƌ������邵�A�����łȂ��ƌ��������łȂ��A���ǂ̂Ƃ��땪����Ȃ��A�Ƃ����̂������Ȋ��z�ł��B�������ɁA�����l���m������鐫�i�̃Z�U���k�́A�̋��ɖ߂�ƁA�A�g���G�ŁA�e�[�u���̏�ɉʕ���H����Ƃ������Ђ������z�u���āA�l�X�ȐÕ�������݂�悤�ɕ`���������ł��B�����ł���A�������f�B���悤�Ȃ��Ƃ����Ă����킯�ł��B���̓_�ŁA�������f�B�͉e�������Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���B

�������ɁA���̂悤�Ȗڂł݂�ƃ������f�B�̍�i�̃{�[���̏�ɍڂ����Ă���ʕ��ŁA�������č����̂R�͉e�̕������ʁX�ł��B����́A�R�̉ʕ���ʁX�̎������猩�Ă��邱�Ƃł���A�Z�U���k���Õ���ł悭�p���Ă�����@�ł��B�ЂƂl������̂́A�Z�U���k���l�X�Ȏ��s������o�āA�ގ��g�̕`���Ƃ������ƍs�ׂ̈Ӗ��ɒH�蒅�����킯�ł����A�������f�B�́A���̃Z�U���k�����āA��������n�߂悤�Ƃ����̂�������܂���B�Z�U���k�̕`���ɕ킨���Ƃ��āA���̋�̓I�Ȏ��H�Ƃ��āA�Z�U���k���Õ���ł���Ă��邱�Ƃ�ǂ������悤�Ƃ����B����́A��������ɍl�����ϑz�X�g�[���[�ł����A�Z�U���k�̕`���ɕ킨���Ƃ��ĐÕ���Ɏ����߂��̂����������ŁA�������甲�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�Õ����`���Ă��邤���ɁA����ɃZ�U���k�ɕ키�Ƃ����ړI���痣��Ă����āA�����Ƀ������f�B���g�̕`����T�������������o���Ă������̂ł͂Ȃ����A����Ȃ悤�Ɍ���̂́A���̏���Ȍ����ł����A��������ƁA���Ȃ�Ƀ������f�B�����鎅���������邩������܂���B

���̂悤�ȃX�g�[���[���ł����グ�Ă����ƁA�������f�B�����njX���̐Õ���I�^�N�Ƃ��Č��Ȃ��Ă��ς݂����ł��B

�U�@�a�ɍ����e ��������A�������f�B�̐Õ�������@���[�G�[�V�������Ƃɕ��ނ��ēW�����Ă����܂��B

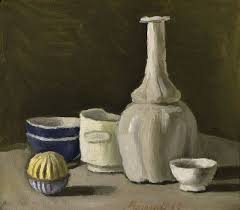

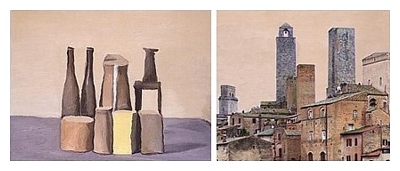

���̂Q�_�̉摜�́A�P�X�R�U�N����́u�Õ��v�i���}�j���P�X�S�U�N����́u�Õ��v�i�E���}�j�ł��B���̂Q�_����ׂČ���ׂ�ƁA�܂�ŊԈႢ�T���̃N�C�Y�̓�����T���悤�Ȃ��Ƃ����Ă��܂��܂��B�����a�̂������͂��߂Ƃ��ĂR���ɕ���ł���̂́A�����悤�Ɍ����܂����A��O�̏����̂悤�ȏ����ȐH�킪�قȂ��Ă��܂��B�P�X�R�U�N����̏ꍇ�́A��O���e�ɂQ����܂����A�P�X�S�U�N����ł͎�O�����̂P�Ƃ����_���Ⴂ�܂��B��������A����Ɉ���Ă���Ƃ��낪�����Ă���ł��傤���B�Q�̍�i�Ō���ʒu������Ă���H��ł����A�P�X�R�U�N����̂��̂͌������Ď�O�����̐H��͉��F���W�������āA�E���͔��ł��B�������A���̐H��ɂ͍a���Ȃ����߁A���������H��ł��\�ʂ��c���c���Ɍ����Ă���悤�Ɍ����܂��B����ɑ��āA�P�X�S�U�N����ł́A��O�̐H��͉����̃{�[���̂悤�Ɋۂ݂�тт��핔���͔����a������܂����A�㕔�͑т������ꂽ�悤�ɂȂ��Ă��āA���̕������Ԃ��ʐF����Ă��܂��B���̏����̈Ⴂ���A��ʑS�̂����n���ƁA�F���A�Ƃ��ɑS�̂̊�ƂȂ��Ă��锒�̖ڂɉf��j���A���X������Ă��܂��B �܂��A����i�̐���N�̊Ԃ̂P�O�N�ʼn�Ƃ̃^�b�`�̕ω����������̂��A�Z�ʂ���B�����̂��A�M�G������Ă��Ă���悤�ɂ������܂��B����́A�摜�ł͂Ȃ��A���ۂ̍�i�ɂ������Č��Ȃ��ƕ�����Ȃ���������܂��B

�ЂƂ̌����Ƃ��āA������Ƃ������ق��N�����āA��������V���Ȃ��̂�n�肾���čs���A���̃v���Z�X���A�����ł͍�i��ǂ������邱�Ƃɂ���āA�Ǒ̌����邱�Ƃ��ł���B���������y�������҂��ɂ���Ǝv���܂��B�܂�ŁA�̌��^�̃��[���v���C���O�Q�[��������Ă���悤�ł��B�܂�A�ЂƂ̊��������Ǝ��̍�i����āA�����^����ꂽ���̂Ƃ��Ċӏ܂���A�Ƃ����̂���ʓI�Ȍ|�p�G��̊ӏ܂ł��B�������A���̏ꍇ�A�ЂƂ̓Ɨ�������������i�ł͂Ȃ��A�����X���̂��鏔��������i�Q�Ƃ��Ē��Ă��Ă��܂��i���̓W�����@�����j�[�N�Ȃ̂�������܂��j�B�ς�҂́A���̍�i�Q�̒��ŁA�l�X�ȑI������^�����i����́A�e��i���m�̍��قƂ��ĕ\���Ă��܂��j����́A�܂�ŁA���[���v���C���O�Q�[���őI���������A�����őI�������Ȃ��Ɛ�i�߂Ȃ����A���̑I���ɂ���āA���̌�̓W�J���ς���Ă���B����Ɠ����悤�ɁA��i�Q�ɂ��鍷�ق̒�����I�����J��Ԃ��Ă��������ɁA��i�Q�̒������i����肵�Ă����B�������A�Q�[���ƈႤ�̂́A�Q�[���͑I�������\�ߌ��߂��Ă���̂ɑ��āA�W����i�ł͍��ق������̖ڂŌ����o���A���������đI�������̂��̂������Ō����o���i�I�����ł��邱�Ƃ����߂�j�Ƃ������Ƃł��B �����ŁA������Ɨ����~�܂��čl���Ă݂܂��傤�B�������f�B���t�Ƌ��ʼne�������Ƃ����Z�U���k�́A�������f�B�Ɠ����悤�Ɂi�ނ��냂�����f�B��������̂ł����j�e�[�u���̏�̐H���ʕ��̔z���ς��邱�Ƃő����̐Õ����`���܂������A�������f�B�̂悤�ɁA���ׂēW�����Ĕ�r���悤�Ƃ��邱�Ƃ͂���܂���B�Z�U���k�̐Õ���́A��i�Q�Ƃ��Ĕ�r���Ȃ��獷�ق��y���ނƂ������Ƃ͕��������Ƃ�����܂���B���Ȃ킿�A�Z�U���k�̐Õ���́A�ЂƂ̍�i��P�ƂŎ��o���āA�Ɨ�������������i�Ƃ��Ċӏ܂�����̂ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B���̃Z�U���k�ƃ������f�B�̈Ⴂ�͏����Ȃ��Ƃł͂���܂���B�����A�[���߂������c�_�̂悤�ɏq�ׂĂ��Ă��܂����A����̓������f�B�̍�i�����Ă��鎄���A��i�ɐe���ނ��߂̃X�g�[���[�̂悤�Ȃ��̂Ƃ������Ƃ��A���Y��Ȃ��ł��Ăق����ł��B���Ȃ�̃X�g�[���[�Ŋʕς����Z�U���k�ƃ������f�B�̈Ⴂ�́A���������Ă��邱�Ƃ��傫���v�����Ă���Ƃ����l���i�����H�j�ł��B�N��ł̓������f�B�̂ЂƉ�艺�ɂȂ�e�I�h�[���E�A�h���m�͎��̂悤�ɏ����Ă��܂��B�g�u���W���A�����́A�����O�̏@���I�ȋK�͂���̂��A�����I�ȋK�͂��`�[���������߂ɗl�X�̊T�O�Ɏ��ʂ��č����Ɏ����Ă��邪�A���̒��ł��u�{���v�Ƃ����T�O�͏�ʂɈʂ��Ă���B�����ł͐l�� ����́A�W�����ɕ��ׂ�ꂽ�������f�B�̍�i�Q�ɂ������悤�Ȃ��Ƃ�������Ǝv���܂��B�܂�A�ǂ���������̂ł��B�Z�U���k�͂ЂƂ̍�i���d�グ�邽�߂ɉ��G��f�b�T�����J��Ԃ��A���̃v���Z�X�Ń������f�B�������̍�i�ɂ������Ƃ���i�̉������Ƃ��Ă���Ă���Ǝv���܂��B���̌J��Ԃ��̌��ʁA�œK�ƌ��߂�ꂽ���ʂ���i�Ƃ��Č������邱�ƂɂȂ�킯�ł��B�����ɂ́A�ЂƂ̍�i�ɂ܂Ƃ߂������ΓI�Ȋ�����݂��܂��B���̊�������Z�U���k�̌��ł���A���@�_�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�������f�B�̏ꍇ�́A�Z�U���k�̏ꍇ�ɂ���悤�Ȍ���������i�_�Ƃ���q�G�����q�[�͂Ȃ��A�l�X�Ȏ��݂������ɕ��t���b�g�ȏ�ԂɂȂ��Ă���Ǝv���̂ł��B�����炱�ƁA��i���m�������ł��邩�炱���A�����̍��ق��y���ނ��Ƃ��ł���̂ł��B ������A�������f�B�̍�i�Q�̃Q�[�����o�ō��قŋY���Ƃ����y�����̗��ʂɂ́A��ΓI�Ȃ��̂��������Ă��܂��āA��������̂��t���b�g�ɂȂ��Ă��܂��Ă���s���肳������Ƃ͌����Ȃ��ł��傤���B������������A�������f�B�̍�i�̐F�����A�w�ǂ̏ꍇ�A�z�C�Ȗ��邳����Ƃ��Ă��Ȃ��āA�d�ꂵ���͂Ȃ����̂̈Â��a�߂̐F��������Ƃ��Ă���̂́A���̂����Ȃ̂�������܂���B

�V�@�Ђ��߂��턟�s�s�̂悤��

�������P�X�S�X�N����́u�Õ��v�i�E�}�j�����Ă����܂��傤�B���̎��_�ł́A�P�X�T�Q�N�̍�i�ɔ�ׂāA������̂R�̕��̂̍�����{���ʂɑ������Ă��܂���B�܂��A�`����

���āA���̓W���R�[�i�[�́A�������f�B�̐Õ���̊�̔z�u��s�s�̌��z�������W����l�q�Ɍ����ĂāA��g�I�Ɍ��Ă������Ƃ����Ӑ}�̂��̂Ǝv���܂��B�������A�����ė��p����Ă��炤�ƁA�������f�B�������ׂĎ�����ԂƁA�s�s��ԂƂ̑傫�ȈႢ���l���Ă݂܂��傤�B�T�C�Y�Ƃ��������Ƃ�����܂����A���݂̍���ɂ��Ăł��B�P���Ȃ��Ƃł����A�s�s�̋�Ԃ́A�������f�B�̃e�[�u���̏�̂悤�ɊȒP�ɕ��ёւ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�s�s�͎��ۂɁg�݂�h�̂ł��B�������A�������f�B���e�[�u���̏�ŕ��̂�l�X�ɕ��ёւ���̂́g�݂邩������Ȃ��h�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B����́A�g�݂�h�Ƃ������Ƃ́A�����ɂ��邾���ŁA���ꂪ����I�ŁA�B��ł��B���ɂ͂Ȃ��ł��B����ɑ��āg�݂邩������Ȃ��h�́A���ۂɂ����Ă��Ȃ��Ă������A�����Ȃ邩������Ȃ��Ƃ����\���̂��Ƃł��B�\���́A�B��ł͂Ȃ��A�����ɂ���܂��B���������āA�������f�B���`���Ă���̂́A�B�ꖳ��́g�݂�h�Ƃ������ݕ��ł͂Ȃ��āA�g�݂邩������Ȃ��h�Ƃ����\���Ƃ������ƂɂȂ肻���ł��B���̂��߂ɂ́A���͐Õ���Ƃ������������肳�ꂽ�͈͓͂s���������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B ������ƒE�����܂����A�G�h�����h�E�n�~���g���Ƃ����A�����J�̂r�e��Ƃ����܂��B�L���v�e���E�t���[�`���[�E�V���[�Y�Ƃ������X�^�[�E�E�H�[�Y�̌��c�݂����ȉF�������𑽐������������Ƃł��B���̃n�~���g���̍�i�Ɂu�t�F�b�Z���f���̉F���v�Ƃ����ꕗ�ς������i������܂��B�}�b�h�E�T�C�G���e�B�X�g���̂̈��ŁA�t�F�b�Z���f���Ƃ����Ȋw�҂͎��������ɐl�H�̏��F����n�����Ă��܂��Ƃ����b�ł��B���̏��F���̒��Řf�������܂�A���̘f���ɐ�����a�������܂��B�t�F�b�Z���f���͂���������ޗ��Ƃ݂āA�V�Вn�ς��N�����A�����̂̑�ʋs�E���J��Ԃ��܂��B�ŏI�I�ɂ͉F����łڂ��Ă��܂��B��������x���J��Ԃ��̂ł��B����́A�n����ƂȂ�A�n���������̂��ӂ̂܂܂ɂ��邱�Ƃɂ��ʂ��܂��B�����Ȏ������ŁA�����̂悤�ɌJ��Ԃ����̂ł��B����������F�l�̓V���w�҂́c�Ƃ����X�g�[���[�ł��B ���ŁA���̂悤�ȒE���������̂��Ƃ����ƁA���̓������f�B�̂���Ă��邱�Ƃ��A���̘b�̃}�b�h�E�T�C�G���e�B�X�g�A�t�b�Z���f���Ɏ��Ă���悤�Ɏv����̂ł��B�O�̃R�[�i�[�Ń������f�B�͍�i�ł͂Ȃ���i�Q�𐧍삵���Ƃ������Ƃ��q�ׂ܂������A�B�ꖳ��́g�݂�h����i�Ɋ���������̂ł͂Ȃ��āA�����́g�݂邩������Ȃ��h����i�Ƃ��Ă������Ƃ����A�ƌ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����ɂ́A�O����\���܂����悤�ɋq�ϓI�Ȋ�ɂ��B���̌����Ƃ����݂Ƃ��������̂��A���͂�M�����Ȃ��Ȃ��Ă���B���̂����ɁA�B���́g�݂�h���M�����Ȃ��Ƃ���A���́g�݂�h�ƁA����ȊO������̉����тɂȂ��Ă���B���ꂪ�g�݂邩������Ȃ��h�Ƃ����\���ł��B�����炱���A�Z�U���k���t�Ƌ��Ȃ���A�Z�U���k�����݂̗B���ΐ���M���邱�Ƃ��ł������炱���A���݊�����ʂɒ蒅�����邱�Ƃ�Nj����Č���G��ւ̓����J�������Ƃ��A���{�̂Ƃ���ŁA�������f�B�͋������邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B���̑���ɁA�������f�B�́A���̉\����l�X�ɒNj����āA�e�[�u���Ƃ��������Ȑ��E�̏�Ő�������r�╨�̂�l�X�ɕ��ёւ��āA�g���������h�g���������h�Ƃ����悤�ɉ\���̃��@���G�[�V�����̎��݂��d�˂Ă����܂����B���̌��ʂ��A���̉��ɕ��ׂ��Ă����i�Q�Ƃ������Ƃ�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B ������A�������f�B�Ƃ����l�͑�w�Ŕʼn�̐搶�i�{���[�j�����p�A�J�f�~�[���ʼn�ȋ����j�߂Ă��������ŁA�G��`��������ē��X�̗Ƃɂ������͖ѓ��Ȃ����������ł��B������A��i�邽�߂ɁA�ǂ������Ƃ������Ƃ��l�����ɁA�����܂ł������̕`���������̂��A�`�������悤�ɕ`�����Ƃ��\�������B������A��i�͔��邽�߂Ɏ�������Ƃ��A���������l���Ȃ������Ƃ����邩������܂���B����́A�M���X�^�[���E�����[�������̌��z�I�Ȑ��E����i�Ŏ������A�����̃A�g���G�ɏ���A���l���A�g���G�ɗe�Ղɓ��ݍ��܂����A���̃A�g���G�̒��Ő��삵����i�Ɉ͂܂�āA���̐��E�ɒ����������Ƃ�z�킹�܂��B�������f�B�́A���z�̐��E�ɐZ��悤�Ȑl�ł͂Ȃ�������������܂��A�����̃t�F�b�Z���f��������n�������F���ɕa�ݕt���ɂȂ����悤�ɁA�������f�B�̃A�g���G�͉\�������݁A�����蒅��������i�Q�ɂ���đn��ꂽ���E�ƂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ����v����̂ł��B�������f�B�Ƃ����l�͗��s�Ȃǂ̊O�o���D�܂��A�A�g���G���Ă���悤�ɂ��Ă����Ƃ����A�T�炩�猩��Έ����Ă�̂悤�Ȑ��������Ă����̂́A����̑z���������E�ɂ����Ƃ������Ƃ�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B������A�X�̍�i���ӏ܂���̂ł͂Ȃ��A��i�Q�Ŗ������ꂽ�W������ЂƂ̐��E�Ƃ��đ̌�����Ƃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�W�@�t���̂��傤��

�����悤�ɁA�������f�B�̌X�̍�i�͍�i�Q�����o���\���A�܂�A��i�Q�Ƃ������E�̈Ӗ������������Ă��܂��\��������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���������Ӗ��ŁA�X�̍�i�����Ă������Ƃ��Ă���킯�ł��B �P�X�S�W�N����̃{���[�j���̃������f�B���p�ُ����́u�Õ��v�i���}�j�͋t�����傤���ȊO�̕��̔z�u���i���ɉ�ʂ̍������j�A�O�̃R�[�i�[�ł݂��P�X�T�Q�N�́u�Õ��v�Ƃ悭���Ă��܂��B�������A������̂悤�ɉE���ɋt�����傤����u�������Ƃɂ���āA��ʉE���̗]���̋�Ԃ��傫���Ȃ�A���ʂ����悭�Ȃ����悤�ȁA������Ƃ�������������܂�܂��B

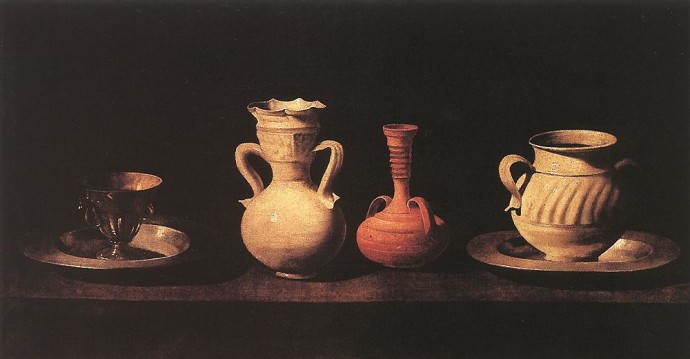

�Z�@�y���V���̝G�� �Y�@���l�ȃn�b�`���O�̃R�[�i�[�̓G�b�`���O�i�ʼn�j�����_�̏����ȃR�[�i�[�Ȃ̂ŁA��������܂��B�A���e�B�[�N�ȃy���V���̝G��A�܂�A���`�̚�́A�������f�B�̐Õ���ɂ悭�o�ꂷ��Ƃ����܂��B�����̓y���V����̍����������������܂�Ă����Ƃ������Ƃł����A�������f�B�͋K���I�ŊȌ��Ȏl�p�`�̊w�I�`�ԂɒP�������ĕ`���Ă���Ɛ�������Ă��܂����B

���̂悤�Ɍ��Ă��āA���̌l�I�A��ϓI�Ȋ��z�Ƃ��āA�������f�B�̐��삷���ʂ͈�т����������ŁA�N����d�˂�ɏ]���āA�]�v�ȗv�f���킬���Ƃ��悤�ɂ��Đ������Ă����A���̕����������������Ă������悤�Ɍ����܂��B�����āA���ɂ́A���̕������Ƃ����̂��A�}�C�i�X�̎u��������悤�Ɍ�����̂ł��B���_���d�˂Ă����čs���������Ƃ��������ŁA�����ɉ��_�̗v�f�������Ă��Ȃ��̂ł��B���̊��z���q�ׂ�ŏ��̂Ƃ���ŁA���̓W����ɂ��āg�������ׂ�ꂽ��i�𑱂��Ă݂Ă����ƁA���̉�Ƃ̂��ꂱ��̎��݂�Ǒ̌����Ă������Ƃ��ł���킯�ł��B�u����Ȃ��̓��ꂿ�Ⴄ�́H�v�Ƃ��u��������������Ă���v�Ƃ��ꂢ�Ă����A���܂łȂ��G������V�т����邱�Ƃ��ł����h�Ə����܂������A�������f�B�{�l�́A������ʂ����Ċy���̂��A���ꂪ������Ȃ��̂ł��B�����A�����ŁA�W������Ă����i�����Ă������A���̍��Ղ������邱�Ƃ͂ł��܂���ł����B�W����̓W����i�̊ӏ܂�i�߂Ă��������ɁA�ŏ��͂����ł��Ȃ������̂ł����A����i��ł����ɂ�āA�������f�B�̍�i�̗]�T�̂Ȃ��Ƃ����̂��A�����т̗v�f�������Ȃ��̂��C�ɂȂ肾���āA������Ƃ��������l�܂�悤�Ȋ��o�Ɏ�����悤�ȋC�����܂����B�t�ɁA�����ł��邩�炱���A�ґz�I�Ƃ��N�w�I�Ƃ��A�^�ʖڂɑ������āA�ꕔ�̌|�p�ƂƂ������l�Ƃ������ӎ��������Ǝ��F���Ă���l�X�ɍ����]�������̂ł͂Ȃ����A�Ǝv�����肵�܂����B�������f�B�{�l�͐^�ʖڂŐ^���Ȃ̂ł��傤����ǁA���������Q�[���Ƃ������т̗v�f�������Ă��悳�����Ȃ͂��Ȃ̂ɁA�����Ɋ�������̂́A�^�ʖڂƂ��ґz�I�Ƃ��A�ڂŌ�������̈ȏ�̂��̂�`�����Ƃ��A�����������ƂȂ̂ł��B ������A�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��̂ł����A�������f�B���g����h���̂ł͂Ȃ��g���邩������Ȃ��h�Ƃ����\����`���ΏۂƂ����Ƃ����̂ɂ��āA���̗��R�Ƃ��ړI���l���Ă݂�ƁA�O�����Ɍ����Ă����ɁA�ނ���A�g����h���̂�`�����Ƃ�����������䂦�ɁA�����łȂ����̂Ƃ��āg���邩������Ȃ��h�ɍs���������A�Ƃ����C�����Ă���̂ł��B�ŏ��̂Ƃ���ŁA�X���o�����̍�i�Ɣ�ׂāA�X���o�����̃{�f�R���̋����ɂ̓t�@�i�e�B�b�N�ɂȂ��Ă��܂��댯�����邪�A�������f�B�ɂ͂��ꂪ�Ȃ��Ƃ�����ۂ��q�ׂ܂������A�X���o�����̓|�W�e�B�u�����炱���A�\������댯�����˔����Ă��܂��Ă���Ƃ�����킯�ŁA�������f�B�ɂ́A���������Ƃ��낪�Ȃ��̂ł��B���ꂪ�A�Ɠ��̐�捂��Ƃ����������̈�ۂ�����҂ɗ^����̂ł��傤�B�����ɂ́A���O�̂悤�Ȃ��̂����������炱���A�Ȃ̂ł͂Ȃ����B���̎�ϓI�Ȏv������A�����Ă����ƁA���O�������Ɛi��ŁA��]����߂��Ă���̂łȂ����B���ꂪ�A�������f�B�̍�i�S�̂̐F���Ƃ��ĈÂ��̂́A�ꗬ�ɐ�]������̂ł͂Ȃ����ƁA�v�����肵�܂����B����́A�ނ̐���������Ƃ��A�ނ̌l�̐l���Ƃ��A�`�L�I�ȃG�s�\�[�h�ɂ͋������Ȃ��̂ŁA�F���������͑S���Ȃ��āA���̂悤�ȊO�I�Ȏ������݂����Ƃ��Ă��A�Ȃ������Ƃ��Ă��A�ނ��ؖ]���Ă����Ƃ��A���̂��Ǝ��̂Ɖ��̊W������܂���B����́A�W������Ă����i�̕\�w����A���̂悤�Ȃ��Ƃ������������Ƃ������ƁA���ꂾ���ł��B ���ɂ��A���������Ƃ��낪����̂Ŏ������Ă���̂ł����A�������f�B�̍�i�ɂ��ẮA��i�ɕ`����Ă�����́A���̂��̂�����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��āA����ȊO�̂��̂���������ŁA��ʂ��̂��̂�̂�ɂ��Ă��܂��悤�ȃX�m�r�Y���ɂƂ��Ĉ����₷���Ƃ��낪����悤�Ɍ����܂��B�������f�B�̍�i�ɑ���]�����K�������A���ꂪ�傫���Ƃ͌����܂��A�����Ɍ���y���݂Ƃ͈Ⴄ�Ƃ���Ŏ��Ě�����Ă���悤�Ȋ��������܂����B����́A�G������āA���̂悤�Ɋ��z��Ԃ��āA���̒Ԃ������̂𑼐l�̖ڂɐG�ꂳ���Ă��鎄���g�ɂƂ��Ă��A�����������������C�����܂����B ���̂��ƁA���i���Ԃ�`�����Õ���̓W��������܂������A�T���ăI�}�P�̂悤�Ȃ��̂������̂ŁA�Ƃ��Ɋ��z���q�ׂ邱�Ƃ��Ȃ��Ǝv���܂��B

�[�@�Ȗ͗l�̌��� �������f�B�̍�i�͂܂��܂�����܂����A���Ă����ɂ�āA�X�̍�i���ӏ܂���Ƃ��A������Ƃ��������̂��̂ł͂Ȃ��̂ŁA��i�����邱�Ƃ��班���͂Ȃ�āA�F�X�Ȃ��Ƃ��l�������Ȃ�܂����B���̉�Ƃ̏ꍇ�ł���A����͑ދ��Ƃ������ƂŁA��Ƃɑ��Ď���Ȃ��ƂɂȂ�̂ł��傤���A���̃������f�B�̏ꍇ�́A������ƈႤ���Ƃ����肤��Ǝv���܂��B�����ł́A��i�ɐG�ꂽ���Ƃ͏q�ׂ��A������ׂ�̂悤�Ȃ��ƂɂȂ邱�Ƃ��ŏ��ɂ��f�肵�Ă����܂��B �������f�B�̍�i�����Ă��邤���ɁA���̉�Ƃ̂��Ƃ������l���Ă��邱�Ƃ�����܂����B���Ƃ��A�f�E�L���R�ł��B�`����G��Ȃǂƌ����Ă���悤�ł����A�V�������A���X���̉^���̂Ȃ��ŁA��ȃI�u�W�F�̂悤�Ȃ��̂𖬗��Ȃ��g�ݍ��킹�ĉ�ʂ����������Ƃł��B���̑g�ݍ��킹�̓˔�Ƃ��s�𗝂Ƃ��]����āA�[���ȈӖ�������̂ł͂Ȃ����A�ƌ���l���z�����߂��点����A�l�����肷��悤�Ɏd�������G��Ƃ�����Ǝv���܂��B�L���R�̏ꍇ�́A�������f�B�̚�A�r�A�퓙��g�ݍ��킹�āA���낢��Ȕz�u�����݂č�i�ɂ��Ă������̂ɑ��āA���z�Ƃ������Ƃ������Ƃ����������̃p�[�c��g�ݍ��킹���p�Y���̂悤�ɍ�i�𐧍삵�܂����B�������f�B�ƃL���R�̈Ⴂ�́A�������f�B�̓A�g���G�̃e�[�u���Ŏ��ۂɚ��r�̎�������ׁA���ĂāA�����Ō��������̂�`���Ă��܂��B�L���R�͒������̌��z�̐��E����Ƃ̑z���̒��Ŏl�p�̘g�̂Ȃ��ɂǂ̃p�[�c�����邩�A�����Ă��ꂽ�p�[�c���ǂ̂悤�ɔz�u���邩�̑g�ݍ��킹���v�l�������ăL�����o�X�ɕ`���Ă����Ƃ����_���Ⴂ�܂��B�L���R�̏ꍇ�́A���̃p�^�[���̑g�ݍ��킹������ɍs���l���āA�ꎞ�͍앗��傫���]����������A�ŏI�I�ɂ͎���̃p���f�B�̂悤�Ȏ��ԂɊׂ��Ă����܂����B�������f�B�́A�L���R�ƈႢ���U�ň�т��Ă����̂́A�����̎����Ŏ������Ă�������ł���Ǝv���܂��B�L���R�̂悤�ɓ��̒��̑z���̐��E�ł͕������̂悤�ȕK�R���s���n���Ă��܂����A�����̐��E�̎����ł͋��R���������Ă��܂��B�n�v�j���O�ł��B�����炭�A�������f�B�̐��삪�s���l�邱�Ƃ��Ȃ������̂́A���ɉ�Ƃ̑z���͈̔͊O�̎��Ԃ��Â����肷����R�̗v�f������������ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B �����p�^�[�����Â�������ɌJ��Ԃ��A���R�̎��Ԃ��_��ɍ̂����āA��i�̐���𑱂���B�����������Ƃ����ɒ��ڂ��Ă݂�ƁA�������f�B�̎p���͍H�|�̐��E�A�Ⴆ�Γ��{�̓��|�Ƃ����Ɏ��Ă���Ƃ��낪�݂邩������܂���B�����Ă̒��q�����铩�|�Ƃ́A���܂����p�^�[���œy�����˂āA���q�̑傫����`��͂��������W��������Ă���킯�ł�����A���̎菇�ɏ]���č���Ă����B���̍ۂɋC���⎼�x���̑����X�̏�����A���|�Ƃ̔����Ȋ��o�⓮���ŁA���邢�͏Ă��Ƃ̏����A�֖�Ȃǂ̂�����Ƃ����Ⴂ�����������q���ł��Ă���킯�ł��B���|�̈��D�Ƃ͂��̈Ⴂ�����ł�킯�ŁA��鑤�̓��|�Ƃ����肪�Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤�B�������A�������f�B�̏ꍇ�ɂ́A��������R�̗v�f���������Ă�Ƃ����Ă��A��i�̐���͂��ׂĉ�Ǝ��g�̎�̒��ōs�Ȃ��A���|�̂悤�ɓ��|�Ƃ̎肪�y�Ȃ��H���i�Ⴆ�Ή���������́A�q�̉Η͒����͂ł���ł��傤���A�ǂ̂悤�ɉ���邩�A�֖ǂ̂悤�ɉ��w�ω����邩�|�Ƃ��R���g���[���ł���킯�ł͂���܂���j�����邱�Ƃ͂���܂���B��i�̋��X�܂ʼn�Ƃ̈Ӑ}���ѓO����Ă��܂��B�������f�B�̏ꍇ�́A��i�����ۂɐ��삷��ۂɂ͋��R�̗v�f�͓����Ă��Ȃ��ŁA���R�̗v�f������̂͐���ɒ��肷��O�̍\�z�̒i�K�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B����́A�������f�B�̍\�z���A���̂܂܍�i�ɔ��f����Ă���Ƃ������ƂɂȂ�킯�ł��B���R�A��i�ɂ̓������f�B�̈Ӑ}�����e����Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B �܂��A���̂悤�ɂ��Ă݂Ă����ƁA�������f�B�̍�i�́A�ӊO�ƃ|�b�v�A�[�g�ɐe�ߐ������邩������Ȃ��Ǝv���܂����B�A���f�B�E�E�H�[�z���̖����^����Ɏv�������т܂����A�L�����x���̃X�[�v�ʂ��V���N�X�N���[���ɓ]�ʂ��A�l�X�ȃp�^�[���ő�ʂɍ�i��ʎY���܂����B�����ɂ́A�p�^�[���̌J��Ԃ����Ƃ����g�̈Ӑ}�𒉎��ɍČ�����Ȃǂ̓_�ŁA�������f�B�Ǝ��Ă���Ƃ��낪����Ǝv���܂��B�E�H�[�z���̓W����ł��A�X�̍�i���ӏ܂���Ƃ������͉��ߐs�����悤�ɓ����悤�ȍ�i����ʂɕ��ׂ��Ă����Ǝv���܂��B�|�b�v�A�[�g�́A���̎�|���猾���Ă���ʐ��Y�̕�����y��ɐ��܂�Ă����|�p�^���ł��B������A�������f�B�̂悤�Ɍ|�p�Ƃ̌ǓƂȊ��o�̒��Ŏ��s������J��Ԃ��̂ł͂Ȃ��A��O�Љ�̑�ʏ���̌X���ɉ��������Օi�̂悤�ȕ�������ڎw���Ƃ����Ă����̂�������܂���B���傤�ǁA���̂���]���̓`���I�Ȍ|�p���܂߂����{�╶����ʂ��n�C�J���`���[�Ƃ��āA����ΐ_�I���J��悤�ɒI�グ���Ă��܂��āA����ɑR����J�E���^�[�J���`���[�A���邢�̓T�u�J���`���[�����܂�A�|�b�v�A�[�g�́A�J�E���^�[�J���`���[�������ꂽ�|�p�^���Ƃ����������\�ł��B�������A�������f�B�́A���̏ꍇ�n�C�J���`���[�A����Ƃ��Ă͑�O�Љ�Ƃ͐����̃G���[�g��`�I�̐��i���Z���ł��B ���̂悤�ɁA��蓹�����Ă����ƁA�������f�B�̍�i�ɂ́A�ӊO�ȂƂ���Ɛe�ߐ��������Ă���ƌ��Ȃ����Ƃ��ł���Ǝv���܂��B�P�Ȃ�v���t���A���邢�͖ϑz��������܂���B�l�I�ȕΌ��ł��邱�Ƃ͊m���ł��傤���B |