|

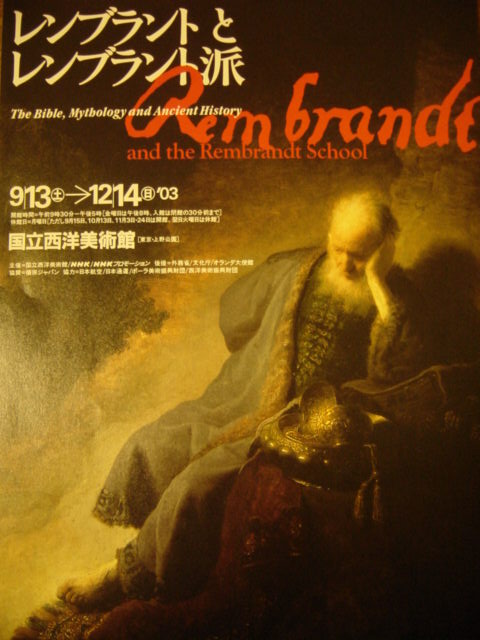

2003年10月 国立西洋美術館

その後、ウジェーヌ・フロマンタンの『オランダ・ベルギー絵画紀行』(マルセル・プルーストに影響を与えた人で『失われた時を求めて』のなかで、この著作の見解の影響が多く見られる)で、2人の巨匠としてルーベンスとレンブラントをとりあげ、ルーベンスは一貫して高い評価しているのに対して、レンブラントに対しては微妙な評価で、しかも『夜警』を散々に批判しているのを読んで複雑な思いに捉われました。フロマンタンは、レンブラントには現実の「観察者としての側面と絶えずこれから離脱し、夢想へと向かうもうひとつの側面」があると言います。そして、『夜警』は、その両者によって引き裂かれ、混乱した作品であるというのです。私は、その見解に対して反論することもできませんでした。『夜警』以外のレンブラントの作品を知らなかったのです。レンブラントがどういう画家であるか、たぶん17世紀ころのオランダの画家と言えば、フェルメール等の有名な画家が、風景画や静物画を盛んに描いていたのと同じようなものだろうと、漠然とイメージしていました。それに、さっきのフロマンタンの言っていることは、私の理解を越えていました。風景画や静物画で、なぜに夢想が入り込む余地があるのか。それから、私にとってレンブラントは不可解な画家という感じで、なんとなく捉えられていました。相変わらず『夜警』は好きな作品でしたが。 そして、この「レンブラントとレンブラント派─聖書、神話、物語」という展覧会ですが、レンブラント本人による作品は版画が多く、油絵は10点ほどで、しかも未完ではないかと思わせる仕上げが十分でないものがあり、あとは工房の作品がほとんど、という展示でした。そして、描かれていた多くが、物語と肖像画でした。それは、さきにすこし述べた、17世紀のオランダ絵画が、新興のブルジョワジーが自分たちの文化として日常を写実的に作品にしたものとして、静物画や風景画が代表的なものして盛んに描かれたと思っていました。しかし、その渦中にいたレンブラントは、肖像画や物語を中心に描いていた、というのは意外に思いました。もっとも、

『夜警』は集団の肖像画であり、写真が未だ発明されていなかった当時、また勃興するブルジョワジーが自身の姿をとどめるという自己確認とアピールという点から肖像画へのニーズは納得できるものでした。ところが物語画とは…。 でも、考えてみれば16世紀に活版印刷が本格的に始まり、宗教改革が起こり、ルターが聖書のドイツ語訳を出版し、活版印刷によって広く普及し始めると、各国で同じような動きが起こったはずです。とくに、オランダはカルヴァン派を中心としたプロテスタントの普及したことによって、宗主国であるスペインから独立した国です。プロテスタントはカトリックのような典礼よりも日常生活の中での信仰生活の実践を重視します。例えば、出版された聖書に挿絵が挿入され理解の助けに使分けますが、カトリック教会に壁画として大々的に描かれた聖書の物語画とは違うものとなっていました。教会の壁画が典礼的で、壮大で荘厳なものであったのに対して、聖書の挿絵は日常生活に近く、聖書の物語内容を忠実になぞるとともに、日常的な教訓や道徳を汲み取りやすいものとなっていたと言います。そのためには、日常生活とかけ離れていない身近さが必要だったと思います。

また、今回の展示で版画が多いということは、聖書の挿絵に使われたことや、各家庭で、聖書の傍らにおいて、それを見られていた。それを対象として制作されたと考えてよいのではないか。そして、前に戻りますが、フロマンタンのレンブラントに対する指摘である二人のレンブラントということも、聖書の物語を教会の壁画のような神話とか伝説的なものとして描くのではなく、現実に日常生活に身近なところで起こったもののように描いていたゆえではないか。つまり、現実をありのままに描く「写実の画家」と、虚構の中に自由に想像を繰り広げる「構想の画家」という二つの面が、そこに必要だったのではないか、ということです。そうなると、フロマンタンが『夜警』に対して行った批判というのは、本来、この両者のうち前者の画家が必要だったのに、後者の画家が顔を出してしまった、ということでしょうか。実際に『夜警』という作品には、物語の一場面であるかのような演出的な作為が見られます。そして、レンブラントの描く肖像画にも物語化の作為が見られます。そこに現実と物語の境界が曖昧となり、渾然とした作品世界が現出する。たぶん、それがレンブラントという画家のせかいなのではないか、というのが、今回の展示のテーマではないか、と思います。 何か、学生のレポートのようなものになってしまいました。 これから、実際に作品を見ていきますが、全体をみての印象としては、ルーペンスの作品に感じられたようなオーラをレンブラントの作品からは、ほとんど感じることができなかったということです。ベンヤミンが言うように複製芸術では、現物にあるようなオーラが消失するということですが、版画として複製が流布されることで稼いだということだけでなく、レンブラントの作品自体の性格としてオーラの弱さということがあったのではないかと思います。そのひとつの証拠として、レンブラント本人の真筆の作品と工房の弟子たちの作品との区別がつきにくいということです。工房のシステムの違いにもよるかもしれませんが、ルーベンスの場合には、あまり問題にならないことではないかと思います。だから、レンブラントという人は、自分で絵筆を持って描くという以上に、企画とかプロデュースといったことの方が得意だったのではないか、と想像してしまうのです。

このように、今回の展示を見て、画集の『夜警』を見て抱いていたレンブラントのイメージはたんだんと悪化してしまいました。 |