|

2001年11月1日 東京都庭園美術館

カラヴァッジョについては、波乱万丈の生涯が映画にもなったし、日本にも書籍も多い。所謂、西洋美術史のビッグネームのひとつなので、今さら、どういう人と説明する必要もない。バロック期を代表する画家で、彼の開拓した手法は後の世代へ大きな影響を与え、そういう人々はカラヴァッジェスキと呼ばれる。今回の展覧会では、その人たちの作品も展示されていた。しかし、自分で絵を描くわけでもなく、西洋絵画についての教養も持ち合わせていない私には、中世の宗教画の様式性の強い絵画がルネサンスによって写実的な絵画に変わって、ダ・ヴィンチやラファエルロといった巨匠が輩出した、いわゆる泰西名画というやつです。それから数世紀、バロックだのロココだのクラシックだの美術史では区切りがされていますが、私には、その違いがよく分かりません。みんな同じに見えてしまうのです。美術史の本やガイドブックの類を読んでみても、それらしいことが書かれていますが、そもそも、どこが違うのか、どうして、さほど違いが感じられないものを区別する必要がどこにあるのか、私にはまったく理解できません。何せ、さっきのダ・ヴィンチとラファエルロというピックネームだって、どっちの作品だと教えられなければ、ある作品がどちらかが描いたものだと聞かれても、どっちと答えられないでしょう。印象派を境にして絵画そのものが大きく変化するので、印象派の前と後の作品は区別できますが、その程度の美術を見る目とか持っていません。

それをカラヴァッジョは、貧しい青年なら実際にそういう人をモデルにして、当時としては、その人にそっくりに描き、それをキリストや聖者としたといいます。しかし、それだけでは、キリストが近所のガキと同じです。そこで、画面では彼に光り輝くようなスポットライトを浴びせた。劇場のステージで小柄な俳優が、まるで劇場全体を支配するような圧倒的な存在感を示すことがありますが、そこでは照明効果で、その俳優にスポットライトを当てたり、下から光をあてて上に伸びあがるような錯覚を見る者に与えるなどの視覚効果を駆使していました。それを絵画の画面で行ったというわけです。一般にキアスクーロと言われる手法です。そうなると、絵画の画面がまるで劇場のようになるのです。それを見る人は劇的と称しました。それがまあ、上で引用した解説の、私なりの捉え方です。 例えば『エマオの晩餐』 (右上図)という作品では、キリストが磔にされた後、復活を遂げて弟子の前に現われた事績を描いていますが。中央でテーブルに着いている若者がキリストであるということは、言われなければ分らないでしょう。しかし、宿屋の室内ということか、全体に暗い空間の中で向かって左から光が差して、それに浮かび上がる顔とその表情や、周囲の人々のポーズが劇の一場面を切り取ったような迫真さが、いままで書いてきた特徴と言えます。 今回は、彼の作品の中でも中規模の作品が展示されていて、それらを見て行きたいと思います。 ■『果物かごを持つ少年』

これらの作品に比べて並べてみると、カラヴァッジョ の少年は、果物と一緒に描かれ、果物に負けてしまっている。そもそも、そういう作品なのか、と思っても光の当て方がそうではありません。もし最初から果物中心の絵画にするのなら、光は果物だけに当てて少年は影の中に入れてしまえばいいのです。しかし、それをやっていない。少年の肌の色は目立つのです。しかし、少年と描写と色彩は噛み合っていないし、少年の顔は美少年という顔ではない。モデルを写生してそのままなのかというと、顔と首、として身体のバランスが合っていないように見える。首の傾げ方不自然で、顔の筆遣いが雑で、筆の後が粗くのこって、まるで皺のように見えて見苦しくなっている。左右の目のバランスもとれていない気もする。要するに、画家が手を抜いたか、他の人に書かせたとしか思えないのです。肩を露わにしたポーズは女性が取ればエロチックなものになるはずが、少年でも同じような効果が期待できてもよさそうなのですが、描写がぞんざいというのか、力がはいっていないようなので、影が薄くなってしまっている。他にも、カラヴァッジョには少年を題材にした作品がありますが、どれもパッとしないのです。(これは、私の主観的な印象です。例えば「メランゴロをむく少年」 (右下図))

この喩えでいえば、カラヴァッジョの作品は映画的と言ってもいいと思います。少年の顔とか繊細な描写というのは、このような場合、かえって邪魔です。後の宗教的な大作では、画面の人物たちは表情というよりも身体全体のポーズや位置関係で一瞬のドラマを作っていました。そういう身体の動きを見てもらうには表情は邪魔になります。そういう意味で、この作品はカラヴァッジョ の得手不得手という特徴がよく出ている作品と言えると思います。 だからと言って、カラヴァッジョ は細かな描写が苦手というわけではなく、後の作品でも小道具が効果的に使われていたのは、この作品で言えば果物の細部まで完璧に描き込まれているのが、その証拠です。

この「ナルキッソス」という絵は、ギリシャ神話、あるいはそれをベースにしたオヴィディウスの「変身物語」にあるナルキッソスとエコーの物語を取り上げたもの。美少年ナルキッソスは、その美しさゆえに見る者すべてを魅了したが誰にも心を許さなかった。ニンフのエコーは、ゼウスの浮気を助けた罰として女神ユノーに罰を受け、話しかけられたときに相手の最後の言葉を繰り返すこと以外には口がきけなくなってしまう。そんなエコーが恋したのがナルキッソスだったが、自分から話しかけることが罰によりではず、恋は成就せず、エコーは失意のうちに衰弱し、森の中で声だけの存在になってしまう。それが木霊。それを見ていた復讐の女神ネメシスはナルキッソスに罰を与える。これによって泉で水を飲もうとして、水面に映った自分の姿に甲をしてしまう。答えぬ水鏡に映った自分の姿を抱こうとして泉に落ちて溺れ死んでしまう。

それにしても、この作品は、そういう注文には似つかわしくない、さっき余計なことを書きましたが、後の精神分析のナルシシズムということの説明にピッタリとくるような画面になっています。そこで、どうしても現代の視点での解釈を施したい誘惑に駆られてしまうのです。カラヴァッジョ が死後忘れられていたのが20世紀に再発見され、急速に人気作家となったのは、そういう要素が大きいと思います。たとえば、同じ題材を扱った、古典派のプッサン(右上図)やラファエル前派のウォーターハウス(右下図)の作品と比べてみるとカラヴァッジョ の作品が同じ題材を扱っているとは考えられない程大きく違っています。他の二つの作品では、緑豊かな明るい風景の中に、ニンフのエコーや泉の周囲の花など物語に関する事物が描かれています。これに対して、カラヴァッジョ の作品は、ナルキッソスが水面に映る自分の姿に恋した瞬間の集中し、それ以外のものは本質でないとして排除してしまっています。まるで、ナルキッソス自身の心の風景とでもいった現代的な解釈ができてしまうのです。明るいはずの周囲を敢えて暗くして、ナルキッソスの表情にスポットライトをあてて、その瞬間の表情の動きから、彼が恋に落ちたことが一目でわかるような措置が施されています。実際、観る者の視線はナルキッソスの顔に自然と導かれますから。そして、ナルキッソスのプロフィールが何と切ない表情をしていることか…。この全画面が、この表情にむけてみる人の視線が集まるように画面が構成されているように見えます。比較した二つの作品では、そういう視線の集中というよりも、物語の場面を過不足なく要領よくまとめたという感じですが、カラヴァッジョ の作品はナルキッソスの内面のドラマを描こうとしているように見えてくるのです。これって、近代以降の芸術の見方ですよね。そのために、この恋の対象となる水面に映ったナルキッソスの姿を描く必要があった。そして、ナルキッソスが水面に映る自分の姿を見、それが自分とは気が付かないような、水面への接し方を示すひつようがあったため、この作品のような不自然なポーズを作らざるを得なかったのではないか。実際、なんかナルキッソスのポーズは不自然で不格好というか、画面の中で決まっていない。これなど、美よりも真実を優先する近代的志向にぴったりくるものでしょう。その結果、画面の構成が上下で水面を境界線として上下対称の構図、まるで、トランプのキングやクィーンのカードのデザインのような、図式的なものになった。しかも、このような図案は精神分析でいかにも使われそうなデザインです。そして、全体の暗さ。これは光と影というキアスクーロの手法から取らざるを得なかったのかもしれませんが、心理学でいうナルシシズムはコンプレックスを起源とすることが多く、この画面の暗さは自己愛の基盤となっているコンプレックスの闇であるという穿った解釈だってできてしまうのです。

この作品で、物足りないと思うのは、その一番大事なナルキッソスの顔の描き方です。私には、描き込みが足りないように見えます。影が薄く、生気があまり感じられない。顔を見る限り、とても美少年には見えない。それと光の当て方で、顔ではなくて右肩の衣装に光の焦点が当たっているように見えるのです。そこが絵画作品として、どうかということです。 最後に脱線です。日本のアニメーションはリミテッドアニメと言われています。それはディズニーのようなすべてを動画で描きスムーズで滑らかな動きをするアニメーションに対して、低予算で動画のコマを描くことができないため、背景を省略したり、動きがぎこちなかったり、ときには静止画で時間を稼いだりしたものです。それを日本のアニメーターたちは劇的な効果や心理的な効果に逆に利用しました。それが日本アニメに独特の心理的な掘り下げた描写などに結晶していったといいます。たとえば、この「あしたのジョー」のラストシーンですが、本来リングの周囲にあるはずの観客やセコンドなどすべてが省略されてジョーたけが描かれています。そして、カラー画面であるはずなのに色彩が排除されて、燃え尽きたというジョーの姿を象徴的にあらわし、この場面では本来画面が動くはずのアニメーションが動きすら止めてしまったのです。なんか、カラヴァッジョの、この作品に通じるところがあるのではないか、と現代の観客は思ってしまうのです。 ■『執筆する聖ヒエロニムス』

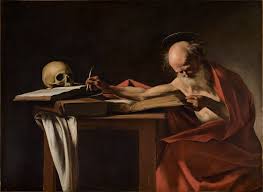

横の画面に、暗闇の中に執筆している聖ヒエロニムスと机、そして机の上に置かれた髑髏だけが浮かび上がるというものです。その暗闇とスポットライトを浴びて浮かび上がる聖ヒエロニムスと髑髏の対照が、この作品の最大の魅力ではないでしょうか。劇的な緊張というのでしょうか。劇場的という言葉が一時期政治の世界である宰相のパフォーマンスを形容するのに使われましたが、外面的に派手なパフォーマンスで民衆の支持を集めて、実質的にこまかな政策論議を成り立たせ無くしてしまうというニュアンスで語られていました。この作品を見ていると、そういう意味での劇場的という形容が当てはまる印象です。外面的効果を徹底的に追求している、それはアコギと思われるくらいに。それだけに、この作品を見る人は教養ある聖職者から庶民まで、その圧倒的な効果に、一様に強い印象を受けたのではないでしょうか。当時はキリスト教会のカトリックとプロテスタントの対立が深刻で、そこでのプロパガンダとして機能を、この作品は期待されていたのではないかという想像をしてしまいます。 真っ暗な中に浮かび上がる聖ヒエロニムスと髑髏は、まるで劇場の舞台でスポットライトを浴びて観客の注目を一身に集めてモノローグを読む主演俳優のようです。そのために、他の画家が聖ヒエロニムスを描いた作品と違って、書斎の描写を一切省略して黒く塗りつぶし、小道具としては机があるだけで、視線の拡散を防いでいます。そして、髑髏の赤みが少し入ったクリーム色、机と書籍の茶系統の色、聖ヒエロニムスの肌色とマントの赤と色調が、赤が入った黄色から茶色の系統で統一されていて、注意の拡散を防ぎ、中でも比較的印象の強い赤に視線の注目が集まるように作られています。 聖ヒエロニムスに光が当てられていますが、上半身の部分と机上の髑髏と執筆されている書籍に当てられ、下半身と机の下の脚の部分は影となっています。とくに聖ヒエロニムスの下半身は赤いマントで覆われて描かれていません。舞台でモノローグする主演俳優のようだと書きましたが、その強調したい部分だけにスポットライトが当たり、あとは影として観客に見えないように周到に排除されています。 しかし、現代の考え方で言えば一番焦点の中心となるべき顔の表情は、陰影を濃くして、執筆のため下を向かせているため、顔の中心である目は注意深く隠されています。これでは、中心である聖ヒエロニムスの内面が隠されているのです。近現代の個人の主体性というものが尊重される今だからの、これは視点で、当時は神を信仰し、すべてを神に委ねる、とくに聖人に列聖されているひとには、人間的な感情といったものは、仏教で言えば煩悩というわけで信仰の邪魔になると考えられていたかもしれません。その時に個々人の感情とか内面といったものよりも、具体的な信仰という行為が重要だった。とすれば、内面は空っぽでいいわけで、外面の行為としての信仰、ということを考え、さらに前に話したように、当時の新旧の宗派対立が激しかった時代状況の要請でプロパガンダとしての機能を期待されていたとしたら、このような作為的というのか、芝居がかったような絵画を制作して、一般の民衆にインパクトを与えるという目的に適うものであったと思います。 カタログ等の解説書には、明暗の対照や聖ヒエロニムスが老境にあり瘠せさらばえていることや、髑髏が象徴的に描かれていることから生死の世界を象徴的に描いていると解説している者もあります。現代の心理学的というのか、行動主義的な会社にどっぷりと浸かった私のような人間は、そう考えたい誘惑にいつも捉われます。とくに、この時代、ドイツでは宗教戦争で国土は荒廃し、イタリアもペストが猖獗を極めた後で死というものが間近であった時代と考えられることから、そう考えたくなります。ただ、それを作家個人の芸術的意図のように考えるのには、違和感を感じます。 ■『祈る聖フランチェスコ』『瞑想する聖フランチェスコ』 アッシジの聖フランチェスコを描いた2つの肖像です。「瞑想する聖フランチェスコ」(右上図)と「祈る聖フランチェスコ」(右下図)です。

ここで展示されているカラヴァッジョの作品を見ると、そういう純粋な天使のようなイメージとは違って、聖人の晩年の姿を描いていることもあって、厳しい姿として描かれています。たしかに、財産を全て放擲し、貧困の中で托鉢だけで生き、ひたすら全身全霊を投げ出して神に祈るということは、言葉にすれば純粋で清々しく聞こえますが、実際にそれを生涯を捧げるということは生半可なことではないし、自己を律する厳しさが求められるでしょう。外から見れば、場合によっては狂信的と映るかもしれないものです。実際に、フランチェスコと同じようなことを実践して、ローマ教会から異端として迫害された人も数多く存在します。カラヴァッジョの描くフランチェスコにはそういう厳しさが色濃く表れています。 しかし、そういう絵画は、近代以降の画家の個性を尊重し、他の人と違った視点で描くことで自分の個性を主張することが芸術という時代なら歓迎されるにしても、当時は近代的な芸術とは違う考え方の時代であったわけで、そういう時代に、このような個性的ともいえる作品を受け容れられたというのは、どういうことなのか。カラヴァッジョは近代の芸術家と違うので、これらの作品は注文があって初めて描かれたはずなので、こういう作品に対するニーズがあったのか。それとも、フランチェスコを描くような注文を受けたカラヴァッジョがこのような作品を仕上げてしまったのか、素人の私には分かりません。

全体の色調は暗く、装飾的な要素は皆無で、教会の壁面に飾るには適当かといわれると、首を傾げざるをえない。ただし、信仰を個人の問題として、神と対峙するような姿勢ならば、このような作品は受け入れられる、むしろプロテスタントの精神に近いような気もするのです。影に対する光の使い方も、強烈な光を直接当てるというのではなく、斜光気味にして、まるで黄昏時の黄金色の光線のような影の多い光の当たり方に描かれています。描かれているのか晩年のフランチェスコで人生の黄昏を迎える姿などと、とうしても現代の象徴的な解釈をしたくなるのです。これらの作品を見ていると。 ■『マグダラのマリアの法悦』

カラヴァッジョのこの作品は、そういうマグダラのマリアが悔悛したことによる法悦、あるいは晩年の昇天によるものか、宗教的なトランス状態を活写してものなのでしょう。しかし、この表情や上体姿勢などから宗教的な法悦というよりも、同じエクスタシーという言葉から性的な恍惚、特に性交の後での快感を反芻し脱力したような印象を強く受けます。それは、マグダラのマリアがかつて快楽に溺れた女性だったというストーリーが妄想を掻き立て、他の画家も聖女と言いながらエロチックな裸体を描く口実として彼女を取り上げてきたということなどから、観る人の中には、そういう視線を送る人もいたのではないか。私には、下賤な言い方かもしれませんが「マグダラのマリアの法悦」でも「マグダラのマリアの恍惚」でもどっちでもいいと思えます。その表情もそうですし、肌こそ露出させていませんが、手前の左肩をはだけさせたポージングで、鎖骨から胸のふくらみを垣間見せるなどというのは、チラリズムの高等テクニックそのものです。しかも、暗い中で下から光をあてて身体の凸凹の陰影を濃くして強調し、無理なポーズから生じる身体のねじれによる筋肉の撚れが陰影で浮かび上がり、性的な高まりを想像させます。 カラヴァッジョお得意の光と影の対照を強調した手法を駆使して、とくに一番焦点が当たるはずの顔に対しては、下の顎の方から見上げるように光をあてて、顔の表面の陰影が深く、濃くなる効果を上げています。その結果、顔の表情の半分が濃い影になって、観る人の想像を駆り立てるばかりか、半開きの口が表情豊かに見え、一番表情を付けやすい目が影に入ってしまうことで、かえって明確な表情の読み取りがしにくくなり、曖昧な意識があるのかないのか区別がつかないような、逝ってしまっているような恍惚の表情であることが際立たせられているようです。

|

会社の創立記念日。普通は休日ではない休日。混雑が噂されているこの展覧会も比較的見易いだろうと、早起きして開館前に並んだ。庭園美術館は公園の中に建てられていて入場券売り場は公園入口にあるので、公園の玄関には開園前に数人の人が並んでいた。

会社の創立記念日。普通は休日ではない休日。混雑が噂されているこの展覧会も比較的見易いだろうと、早起きして開館前に並んだ。庭園美術館は公園の中に建てられていて入場券売り場は公園入口にあるので、公園の玄関には開園前に数人の人が並んでいた。