2018年3月20日(火)町田市立国際版画美術館

役所に行かなければならない用事があって、勤め先を午後に半日休暇をとった。しかし、思いのほか用事が早く済んだので、時間が空いてしまった。都心に出向くほどの時間的余裕ではないが、せっかくの機会を生かそうと、行くことにした。JR横浜線町田駅で電車を降りる人のほとんどは小田急線との乗り換え口に向かうが、この美術館へは人影の少ない別の改札を出る。そこから歩いて15分ほど。駅前の繁華街の裏手から、住宅地を景色が変わり、躓きそうなほど急坂を下ると、雑木林の公園。たった15分での環境の雰囲気が変化する。都心の美術館のような喧噪のなかにあって、入館してから落ち着かせるのに対して、この美術館は駅から歩いているうちに環境が静かになってきて、歩いている自身の心持ち落ち着いてくる(しかし、最後の急坂は・・・、帰りにこの坂を上るとなると・・・)。館内は、平日の午後、しかも冬の寒い雨とあって鑑賞者の姿はなかった。会場では職員以外には、ずっと私一人で、こんなに静かな展覧会は初めての経験。誰にも邪魔をされることなく、本当に、じっくりと、作品と一対一で向き合うことができた展覧会でした。

役所に行かなければならない用事があって、勤め先を午後に半日休暇をとった。しかし、思いのほか用事が早く済んだので、時間が空いてしまった。都心に出向くほどの時間的余裕ではないが、せっかくの機会を生かそうと、行くことにした。JR横浜線町田駅で電車を降りる人のほとんどは小田急線との乗り換え口に向かうが、この美術館へは人影の少ない別の改札を出る。そこから歩いて15分ほど。駅前の繁華街の裏手から、住宅地を景色が変わり、躓きそうなほど急坂を下ると、雑木林の公園。たった15分での環境の雰囲気が変化する。都心の美術館のような喧噪のなかにあって、入館してから落ち着かせるのに対して、この美術館は駅から歩いているうちに環境が静かになってきて、歩いている自身の心持ち落ち着いてくる(しかし、最後の急坂は・・・、帰りにこの坂を上るとなると・・・)。館内は、平日の午後、しかも冬の寒い雨とあって鑑賞者の姿はなかった。会場では職員以外には、ずっと私一人で、こんなに静かな展覧会は初めての経験。誰にも邪魔をされることなく、本当に、じっくりと、作品と一対一で向き合うことができた展覧会でした。

浜田知明という作家については、展覧会浜田知明パンフレットの引用をします。“2017年に100歳を迎えた浜田知明(はまだちめい)は国際的にも高く評価されている版画家・彫刻家です。1950年代に過酷な戦争体験を描いた『初年兵哀歌』シリーズを発表。自らの加害性にもまなざしを向けながら、否応なく戦争に巻き込まれる人間の哀しみを冷たいマチエールの銅版画作品へと昇華させ、戦後日本の版画に新たな地平を開きました。本展では揺るがぬ視点で時代を見つめてきた浜田のまなざしを追いながら、初期から近年までの銅版画約90点と彫刻作品を展示。社会や人間そして自分自身をも鋭くユーモラスに諷刺しつづける浜田の世界をご紹介します。あわせて浜田と前後して銅版画による新しい表現を追い求めた駒井哲郎、瑛九、浜口陽三、池田満寿夫らの作品も展示し、合計約150点をご堪能いただきます。不穏な社会情勢が続く今日だからこそ、浜田の作品は私たちに大きな問いを投げかけるでしょう。”ということです。さらに、この展覧会では図録はなくて、その代わりに展示リストが小冊子の体裁で作品解説されている、簡易な図録のようになっていて、たいへんありがたいものです。そこで解説が加えられています。浜田は戦場で描いたわずかのスケッチや脳裏に刻み込んだ記憶、頭に描いた構図等を表現するのに、ロマン派のようになってしまう油絵の重厚さとは異なる、より鋭く深い感情や中国大陸の荒涼として乾いた風景を表現するのとして、冷たいマチエールを持つ銅版画に行き着いたといいます。それが最初に結実したのが『初年兵哀歌』のシリーズだと言います。例えば「歩哨」(右図)という作品では、浜田の自画像といえるもので、軍隊生活のなかで一人きりになれる唯一の時間である歩哨の最中に、銃口を喉元に当てて引き金を足で引いて、自らの生命を絶とうとする初年兵の姿を描いたものです。エッチングの金属的な線とアクアチントによる深い暗闇が、心の痛みの鋭さと孤独感を見る者に感覚で訴えかけています。自身の姿である初年兵を漫画的なガイコツ姿で表わし、深刻な場面に諧謔味を交えることで、遠くから自分を見つめて嗤う浜田流ユーモアも込められている。そう説明されています。また「風景」(右下図)という作品では、行軍中に浜田が実際に目撃したという衣服を剥ぎ取られ、陰部に棒を刺されて死んだ女性の死体が描かれています。道徳や感情を捨てて純粋な画家の目から見た時に、浜田は荒涼とした黄土地帯のなかでぽつんと転がされた亡骸に、残酷でありながらもシュルレアリスム的な美しさと、尊厳を傷つけた者を嘲笑うような力強さを感じたと言います。それを冷たい銅版画のマチエールで「もの」と化した人間や残酷な光景を美しく淡々と描くことで、戦争の暴力性に静かに迫っている。そういうように浜田の銅版画について紹介されていました。

浜田知明という作家については、展覧会浜田知明パンフレットの引用をします。“2017年に100歳を迎えた浜田知明(はまだちめい)は国際的にも高く評価されている版画家・彫刻家です。1950年代に過酷な戦争体験を描いた『初年兵哀歌』シリーズを発表。自らの加害性にもまなざしを向けながら、否応なく戦争に巻き込まれる人間の哀しみを冷たいマチエールの銅版画作品へと昇華させ、戦後日本の版画に新たな地平を開きました。本展では揺るがぬ視点で時代を見つめてきた浜田のまなざしを追いながら、初期から近年までの銅版画約90点と彫刻作品を展示。社会や人間そして自分自身をも鋭くユーモラスに諷刺しつづける浜田の世界をご紹介します。あわせて浜田と前後して銅版画による新しい表現を追い求めた駒井哲郎、瑛九、浜口陽三、池田満寿夫らの作品も展示し、合計約150点をご堪能いただきます。不穏な社会情勢が続く今日だからこそ、浜田の作品は私たちに大きな問いを投げかけるでしょう。”ということです。さらに、この展覧会では図録はなくて、その代わりに展示リストが小冊子の体裁で作品解説されている、簡易な図録のようになっていて、たいへんありがたいものです。そこで解説が加えられています。浜田は戦場で描いたわずかのスケッチや脳裏に刻み込んだ記憶、頭に描いた構図等を表現するのに、ロマン派のようになってしまう油絵の重厚さとは異なる、より鋭く深い感情や中国大陸の荒涼として乾いた風景を表現するのとして、冷たいマチエールを持つ銅版画に行き着いたといいます。それが最初に結実したのが『初年兵哀歌』のシリーズだと言います。例えば「歩哨」(右図)という作品では、浜田の自画像といえるもので、軍隊生活のなかで一人きりになれる唯一の時間である歩哨の最中に、銃口を喉元に当てて引き金を足で引いて、自らの生命を絶とうとする初年兵の姿を描いたものです。エッチングの金属的な線とアクアチントによる深い暗闇が、心の痛みの鋭さと孤独感を見る者に感覚で訴えかけています。自身の姿である初年兵を漫画的なガイコツ姿で表わし、深刻な場面に諧謔味を交えることで、遠くから自分を見つめて嗤う浜田流ユーモアも込められている。そう説明されています。また「風景」(右下図)という作品では、行軍中に浜田が実際に目撃したという衣服を剥ぎ取られ、陰部に棒を刺されて死んだ女性の死体が描かれています。道徳や感情を捨てて純粋な画家の目から見た時に、浜田は荒涼とした黄土地帯のなかでぽつんと転がされた亡骸に、残酷でありながらもシュルレアリスム的な美しさと、尊厳を傷つけた者を嘲笑うような力強さを感じたと言います。それを冷たい銅版画のマチエールで「もの」と化した人間や残酷な光景を美しく淡々と描くことで、戦争の暴力性に静かに迫っている。そういうように浜田の銅版画について紹介されていました。

このような説明は、浜田の作品のメッセージ性に注目したものと思います。この引用した説明による見方であると、こういう作品であるという予備知識、もっというと先入観を要求するものでもあると思います。何の予備知識を持たず、白紙の状態で虚心坦懐に作品の画面に向かい合ったときに、画面をどのように堪能できるか。仮に、浜田が、ここで説明されているような意図をもっていて、それが作品を制作する動機であったとしても、浜田は目で見て、制作しているので、具体的に捉えた形その他がどのように形作られているか。それが見る

このような説明は、浜田の作品のメッセージ性に注目したものと思います。この引用した説明による見方であると、こういう作品であるという予備知識、もっというと先入観を要求するものでもあると思います。何の予備知識を持たず、白紙の状態で虚心坦懐に作品の画面に向かい合ったときに、画面をどのように堪能できるか。仮に、浜田が、ここで説明されているような意図をもっていて、それが作品を制作する動機であったとしても、浜田は目で見て、制作しているので、具体的に捉えた形その他がどのように形作られているか。それが見る 者の想像力をどのように刺激するようなものとなっているのか。それは個々の作品をひとつひとつ追いかけなければならないもので、しかも、見る者が個人的に行うことでもあると思います。そこでは、ここで主催者が紹介しているようには必ずしもならないところで、それを、これから見ていきたいと思います。一応、展示順に作品を見ていくようにしたいと思います。

者の想像力をどのように刺激するようなものとなっているのか。それは個々の作品をひとつひとつ追いかけなければならないもので、しかも、見る者が個人的に行うことでもあると思います。そこでは、ここで主催者が紹介しているようには必ずしもならないところで、それを、これから見ていきたいと思います。一応、展示順に作品を見ていくようにしたいと思います。

1.兵士のまなざし 刻み込んだ記憶 1951〜1954年

浜田が『初年兵哀歌』を、当初からシリーズとして計画的に制作したわけではなく、断続的に制作していくうちに、シリーズとなっていったというものらしいです。それが1951年から54年にかけてのことだそうです。

その中の「便所の伝説」(左図)という作品です。モチーフとしては「歩哨」と似ていて、便所の個室で首を吊って自殺する初年兵の姿ということでしょうか。縦長の構図といい、背景を黒一色にして、人物の上方に四角い窓を白で表わし、そこから光が差し込んで人物を浮かび上がらせている、そういう構成は似通っていると思います。そして、自殺する人物、とくに顔をマンガのように極端にデフォルメして記号的にしています。そこから、浜田という作家が絵画的な ニュアンスを追求するタイプではなくて、デザイン的に画面を設計していくタイプを志向していた人ではないかと思えるのです。しかし、展示されている作品をひとわたり見まわすと、この人のデザインのバリエイションに関しては、決して豊かな引き出しを持っているわけではないことが分かります。この「便所の伝説」と「歩哨」の関係がそうであるように、限られたデザインを使いまわすことで、画面をデザインしているという制作されたように見えます。つまり、創作するということよりも、いくつかのモチーフを組み合わせたり、変化させたりしてアレンジしていくということに近いのではないか。その場合、各モチーフは使いまわすために便利なパーツのようになっていった。その結果として、図案化された記号のような形、絵としてみるとデフォルメされたものとなったのではないかと思います。そこで、実際には、「便所の伝説」と「歩哨」の人物の顔は同じようなデザインでありながら、「歩哨」の方では黒丸の空洞のような目から滴の形をぶら下げることで涙を流している記号にしている。人の顔がそういうソリッドな形態になっています。

ニュアンスを追求するタイプではなくて、デザイン的に画面を設計していくタイプを志向していた人ではないかと思えるのです。しかし、展示されている作品をひとわたり見まわすと、この人のデザインのバリエイションに関しては、決して豊かな引き出しを持っているわけではないことが分かります。この「便所の伝説」と「歩哨」の関係がそうであるように、限られたデザインを使いまわすことで、画面をデザインしているという制作されたように見えます。つまり、創作するということよりも、いくつかのモチーフを組み合わせたり、変化させたりしてアレンジしていくということに近いのではないか。その場合、各モチーフは使いまわすために便利なパーツのようになっていった。その結果として、図案化された記号のような形、絵としてみるとデフォルメされたものとなったのではないかと思います。そこで、実際には、「便所の伝説」と「歩哨」の人物の顔は同じようなデザインでありながら、「歩哨」の方では黒丸の空洞のような目から滴の形をぶら下げることで涙を流している記号にしている。人の顔がそういうソリッドな形態になっています。

「風景」(右上図)という作品は引用した説明にありましたが、その中心に描かれている死体は、何の説明を受けずに虚心坦懐に見たとしたら、死体に見えるでしょうか。タイトルも何も聞かされないで見れば、奇妙な物体と見えてしまうと思います。そういう人の死体とは見えないようなグロテスクな姿になっているという表わし方が戦争の愚劣さを表現していると言えば、たしかにそうですが、それは、そのような解説を受けて初めて、そのように見えるというものであると思います。これはかなり強いこじ付けかもしれませんが、この死体の胴体の形と「歩哨」の人物の頭の形が何となく似ているような。ゴツコヅと角張っている、その形のデザインを、浜田は使いまわしている、と私には思えます。浜田という作家は、そのような造形を使ってしまう、何かを見ていても、それを当てはめてしまう、そんな感じがとても強くしました。これはこじつけといわれて、返す言葉はないのですが、同じ題名の「風景」(右図)という別の作品を見ると、この死体の物体がたくさん出てきて乱舞しているような図案になっています。まるで、この物体のモチーフをコピー・アンド・ペーストしたような。喩えとしては、不適当かもしれませんが、江戸時代の琳派、尾形光琳(右下図)のカキツバタのたくさんの同じ形を複写したように画面に描いたのと似ているように見えます。ただし、琳派の場合には装飾的になったのに対して、浜田の場合にはグロテスクになっていったという違い です。しかし、両者には重量感が感じられない、一種の軽妙さが感じられるところで共通しているところがあると思います。

です。しかし、両者には重量感が感じられない、一種の軽妙さが感じられるところで共通しているところがあると思います。

「頭」(左図)という作品です。中央の立てられている棒の遥か後方で3人の人影がありますが、この人影の形態は、風景の物体の形態に似ています。ここでも、この形態が配されています。つまり、浜田の『初年兵哀歌』のシリーズは、この形態を様々に使いまわした、この形態をテーマとしたバリエィションと見ることもできるということです。そして、作者の意図がどうあれ戦争云々という予備知識がないところで作品を見ていく場合には、そういう見方の方がしっくりくるように思います。そして、そう考えると、この形態を明確にするという点では油絵に比べて版画という手法は適していると言えます。それはまた、画面全体がノッペリしていて平面的で奥行きを持たないものになっているという点でも、形のバリエイション、しかも、その形を記号的に扱っていくには好都合ではないかと思えます。この作品では中心の棒に刺して頭と背後の崖、そしてそのうしろの平原という前景、中景、後景の三段構造になっていますが、それぞれが平面でぺちゃんこで絵画的な奥行きがなく、空間のひろがりは感じられません。逆に背後の夜空と影となっている崖を黒とグレーの濃淡で色分けしている、その段階がノッペリしています。それが、生々しさとか、リアルな存在感とか、重量感のようなものが画面にはなくて、軽さ、そして抽象性が生まれています。それはおそらく見る者の想像力を掻き立てるものとなっているだろうと思います。

「頭」(左図)という作品です。中央の立てられている棒の遥か後方で3人の人影がありますが、この人影の形態は、風景の物体の形態に似ています。ここでも、この形態が配されています。つまり、浜田の『初年兵哀歌』のシリーズは、この形態を様々に使いまわした、この形態をテーマとしたバリエィションと見ることもできるということです。そして、作者の意図がどうあれ戦争云々という予備知識がないところで作品を見ていく場合には、そういう見方の方がしっくりくるように思います。そして、そう考えると、この形態を明確にするという点では油絵に比べて版画という手法は適していると言えます。それはまた、画面全体がノッペリしていて平面的で奥行きを持たないものになっているという点でも、形のバリエイション、しかも、その形を記号的に扱っていくには好都合ではないかと思えます。この作品では中心の棒に刺して頭と背後の崖、そしてそのうしろの平原という前景、中景、後景の三段構造になっていますが、それぞれが平面でぺちゃんこで絵画的な奥行きがなく、空間のひろがりは感じられません。逆に背後の夜空と影となっている崖を黒とグレーの濃淡で色分けしている、その段階がノッペリしています。それが、生々しさとか、リアルな存在感とか、重量感のようなものが画面にはなくて、軽さ、そして抽象性が生まれています。それはおそらく見る者の想像力を掻き立てるものとなっているだろうと思います。

「ぐにゃぐにゃとした太陽がのぼる」(右下図)という作品。この画面でも空間の広がりというよりは、ミニチュアのジオラマを見下ろしているような人工的な世界として捉えられます。だからこそ、そこで不定形なものが浮かんでいても違和感はないのです。ひとつのデザイン的な世界をつくっ ている。それは平面的で、その世界のきまり、つまり記号で、構成されている世界です。ここでは、行軍している兵士たちが形のコピー・アンド・ペーストされているように見えます。そして、このコピー・アンド・ペーストで同じような形のバリエイションを画面に作っていくというのは、繰り返しということです。それは音楽でいえば、個々の楽器の音を響かせるというよりは、それによって形成される音の形をメロディとしてとりだして、それを繰り返していって聴き手に印象づけるということに似ていると思います。つまり、個々の兵士の肉体とか実在といったものを棚上げして、その外形の形態だけを取り出して、それを操作するということで表現をしていくというものです。だから、浜田のこれらの作品には、個々の兵士の個性的な存在ということはなくて、一般化された人間の肉体がグロテスクになっていたりするのです。先ほどの初年兵の哀しい姿は、軍隊の初年兵とい

ている。それは平面的で、その世界のきまり、つまり記号で、構成されている世界です。ここでは、行軍している兵士たちが形のコピー・アンド・ペーストされているように見えます。そして、このコピー・アンド・ペーストで同じような形のバリエイションを画面に作っていくというのは、繰り返しということです。それは音楽でいえば、個々の楽器の音を響かせるというよりは、それによって形成される音の形をメロディとしてとりだして、それを繰り返していって聴き手に印象づけるということに似ていると思います。つまり、個々の兵士の肉体とか実在といったものを棚上げして、その外形の形態だけを取り出して、それを操作するということで表現をしていくというものです。だから、浜田のこれらの作品には、個々の兵士の個性的な存在ということはなくて、一般化された人間の肉体がグロテスクになっていたりするのです。先ほどの初年兵の哀しい姿は、軍隊の初年兵とい う立場が哀しいのであって、その当の個人としての家族や生い立ちがあって、そこで培われた性格をもって、その個人が他のひとにはない感情を持っていて、個人として、これだけはやりきれない切実な思いを抱いているといったことではないのです。それをあらわす微妙な表情とか、個性といったことは浜田の描写からは排除されています。そういう、ある意味で理念によって、人間の個性を切り捨てて抽象化した描写をする対象としては、軍隊というのは、たとえそれを告発するような姿勢であっても、とても扱い易いものであると言えるのではないでしょうか。こんな言い方をすると浜田を腐すと受け取られてしまうかもしれませんが、それだからこそ、浜田の作品はメッセージに捉われないでも、虚心坦懐に作品の画面だけを無心に眺めていても、十分楽しめるものであるのではないかと思うのです。

う立場が哀しいのであって、その当の個人としての家族や生い立ちがあって、そこで培われた性格をもって、その個人が他のひとにはない感情を持っていて、個人として、これだけはやりきれない切実な思いを抱いているといったことではないのです。それをあらわす微妙な表情とか、個性といったことは浜田の描写からは排除されています。そういう、ある意味で理念によって、人間の個性を切り捨てて抽象化した描写をする対象としては、軍隊というのは、たとえそれを告発するような姿勢であっても、とても扱い易いものであると言えるのではないでしょうか。こんな言い方をすると浜田を腐すと受け取られてしまうかもしれませんが、それだからこそ、浜田の作品はメッセージに捉われないでも、虚心坦懐に作品の画面だけを無心に眺めていても、十分楽しめるものであるのではないかと思うのです。

「刑場A」(左図)という作品です。中央の十字架のようなはしごが立てかけられたところから吊り下げられているのは、例の形態です。図式的なほどの遠近法の画面ですが遠近感とか奥行きのある空間になっていなくて、図面のような平面の記号的世界として捉えられると思います。シュル レアリスム的な世界といってもいいですし、最新のCGでつくられたファンタジー映画の一場面というような実在感のない、しかし、スペクタクルな世界ともいえると思います。

レアリスム的な世界といってもいいですし、最新のCGでつくられたファンタジー映画の一場面というような実在感のない、しかし、スペクタクルな世界ともいえると思います。

浜田の作品を見ていると、戦争という重いテーマが言葉の情報として見る者に、作品を見る前に伝わってきて、それに縛られてしまいがちですが、あえてそういうことを考えずに、画面の造形だけを見ていると、形を見る楽しさに溢れた作品であることが分かるのではないかと思います。会場の静かな環境で、誰にも邪魔されずに思うがまま作品に向き合って見て、そう思いました。そういう見方をすると、この後の浜田の作品は、さらに面白くなってくると思います。

2.社会へのまなざし 「見えない戦争」を描く 1956〜1973年

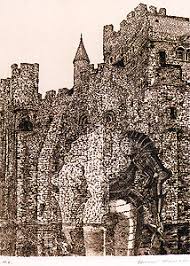

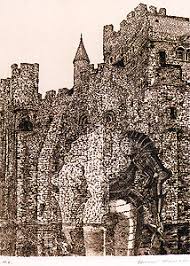

『初年兵哀歌』で形となった浜田の作品の性格が原初的に現われているのが、時期としては後年のことになりますが、1964年から1年間ヨーロッパに滞在したときの作品ではないかと思います。その際に魅かれた画家が近代以降の画家たちではなくて、ファンアイクという中世 からルネサンスにかけての時期に活躍したフランドルの画家だったというのです。ファンアイクの作品というのは、顕微鏡で観察したような緻密な細部の描写をするのですが、人物のポーズは様式化されていて、細部にこだわりながら、全体としての人物の内面を描くような志向はない画家といえると思います。浜田のヨーロッパ滞在の成果である『わたくしのヨーロッパ印象記』で浜田が描いているのは、いわゆる近代絵画の個人が主体性をもったような作品やその対象となった個人の姿や風景といったものではなく、中世の城郭や甲冑、あるいはギロチンにように処刑や拷問具といったものでした。たとえば、「騎士と鎧と女」(右上図)という作品では、城門の扉のレリーフ彫刻のような様式化された図案の女性像を、そして盾や鎧は図面のようにきっちりと描いています。そこには、デザイン的な様式化された形態、それを描いた図案のようなものへの浜田の嗜好が表れているのではないとか思います。また「フランドル伯城」(左図)という作品では、石積みの城郭という四角い抽象的な形の石を積み上げていった結果が城郭という建築物になっているも

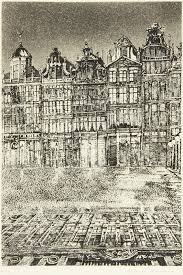

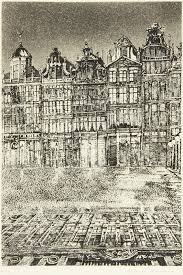

からルネサンスにかけての時期に活躍したフランドルの画家だったというのです。ファンアイクの作品というのは、顕微鏡で観察したような緻密な細部の描写をするのですが、人物のポーズは様式化されていて、細部にこだわりながら、全体としての人物の内面を描くような志向はない画家といえると思います。浜田のヨーロッパ滞在の成果である『わたくしのヨーロッパ印象記』で浜田が描いているのは、いわゆる近代絵画の個人が主体性をもったような作品やその対象となった個人の姿や風景といったものではなく、中世の城郭や甲冑、あるいはギロチンにように処刑や拷問具といったものでした。たとえば、「騎士と鎧と女」(右上図)という作品では、城門の扉のレリーフ彫刻のような様式化された図案の女性像を、そして盾や鎧は図面のようにきっちりと描いています。そこには、デザイン的な様式化された形態、それを描いた図案のようなものへの浜田の嗜好が表れているのではないとか思います。また「フランドル伯城」(左図)という作品では、石積みの城郭という四角い抽象的な形の石を積み上げていった結果が城郭という建築物になっているも の、つまり四角い石の反復による結果ということを描いている作品と見ることもできます。「グランプラス」(右図)という作品では、その建築物の描き方が中世風とでも言える様式のパロディのようにして描いているのが分かります。これらの作品、ここに引用していない作品も含めて、個人としての人格をもった個人の姿を描いたものはひとつもありません。つまり、浜田は自身の感情なども含めて、個人としての人間を描くといったことには興味がなかったといえると思います。

の、つまり四角い石の反復による結果ということを描いている作品と見ることもできます。「グランプラス」(右図)という作品では、その建築物の描き方が中世風とでも言える様式のパロディのようにして描いているのが分かります。これらの作品、ここに引用していない作品も含めて、個人としての人格をもった個人の姿を描いたものはひとつもありません。つまり、浜田は自身の感情なども含めて、個人としての人間を描くといったことには興味がなかったといえると思います。

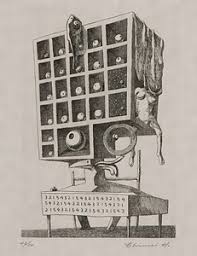

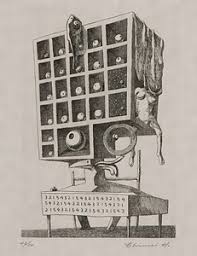

そういう浜田が人間を描こうとすると肖像として、その姿に個人の内面が表れるとか、感情移入するといったものではなくなります。喩えていうと、タモリという現在では司会者として通っていますが、昔はキワモノ芸人のようなことをやっていて、その中で物真似もやっていて、彼のレパートリーの中に三遊亭円生があって、これが絶品だったのですが、彼の真似る円生は落語家独特の話し方が身についてしまって、それをまるで田舎の方言とかなまりのように、標準的なふつうの話し方ができないことを皮肉るようにして演じていたのでした。そこに風刺的な笑いが生まれていたわけです。浜田の描く人間というのは、これと似たようなパターンになっているのではないかと思います。「副校長D氏像」(左下図)という作品を見てみましょう。浜田自身の言葉を借りながら追いかけていくと、副校長D氏は「長年月、生徒を前にして固 い話ばかりしてきた」せいで「心までも四角四面になってしまった」。「眼は複眼の如く、キョロキョロとす早く動く。」そのくせ酒を飲むと「わいせつな言葉を吐いて、周囲の人達のヒンシュクをかう」…。ここで浜田が語っているD氏のイメージは、連想であり、象徴化の操作によって表されたものです。話の「固さ」は、「丸くはない」角張ったものとして連想、変換され、戸棚のような頭が描かれます。並んだ数字も、数でしか物事を判断できない頭の固さを表していると言えます。複眼のような眼つきは文字通り複数化されて描かれ、固い様子の陰に隠されたわいせつさは、閉まった扉のむこう、引き上げられた布のむこう側からのぞく女性のヌードとして表現されています。

い話ばかりしてきた」せいで「心までも四角四面になってしまった」。「眼は複眼の如く、キョロキョロとす早く動く。」そのくせ酒を飲むと「わいせつな言葉を吐いて、周囲の人達のヒンシュクをかう」…。ここで浜田が語っているD氏のイメージは、連想であり、象徴化の操作によって表されたものです。話の「固さ」は、「丸くはない」角張ったものとして連想、変換され、戸棚のような頭が描かれます。並んだ数字も、数でしか物事を判断できない頭の固さを表していると言えます。複眼のような眼つきは文字通り複数化されて描かれ、固い様子の陰に隠されたわいせつさは、閉まった扉のむこう、引き上げられた布のむこう側からのぞく女性のヌードとして表現されています。

「疑惑」(右下図)という作品です。人の顔の二つの目が渦巻きのようになっていて、しかも、その渦は途中で切れていて、画面向かって左側の目の渦の波紋が広がるように顔を覆うようにして、さらには顔の外側に広がっていっています。これは、疑いという不確かさが、歪んだ円形である渦の形をとって、しかも、その渦の途中で途切れ白黒が入れ替わっています。さらに渦は終わりがなく閉じていない図形ということで、際限なくひろがって いって、当人の頭の中に収まりきらずに外に向かってひろがっていくように表わされています。というように、「副校長D氏像」もそうだったのですが、画面の内容を言葉で記述しやすい画面になっています。ここでは、絵画的な言葉にはならないような視覚的な微妙なニュアンスのようなものは切り捨てられています。その代わりに言葉にしやすい記号のような表現がストレートに使われています。結果として、日本の古代の大和絵の絵巻物のような登場人物の個性を描き分けるのではなくて、人の顔は記号のように類型化され、コスチュームや小道具やポーズや場面でどのような人物かを差別化して、その配置で絵物語を進めていくのと似たようなものになっていると思います。そこで重視されるのは、その記号を明確に示すということで、それは、浜田が版画で刷られる線の表わし方にこだわっていたのと関連していると考えると、画面の論理として納得できるものです。この、「疑惑」という作品でも、人物の微妙な表情に疑惑で悩んでいる内面が浮き出てくるように、微妙に描きこんでいくというのではなく、上述のような記号的な効果を利用して、マンガのように分かりやすく表わしています。そこにはあるのは、個人的に疑惑にとらわれて、疑ったり、それで悩んだりする様子ではなく、抽象的に一般化された不条理さ、それを客観的に眺めることかせ生じてくる滑稽さといったものです。

いって、当人の頭の中に収まりきらずに外に向かってひろがっていくように表わされています。というように、「副校長D氏像」もそうだったのですが、画面の内容を言葉で記述しやすい画面になっています。ここでは、絵画的な言葉にはならないような視覚的な微妙なニュアンスのようなものは切り捨てられています。その代わりに言葉にしやすい記号のような表現がストレートに使われています。結果として、日本の古代の大和絵の絵巻物のような登場人物の個性を描き分けるのではなくて、人の顔は記号のように類型化され、コスチュームや小道具やポーズや場面でどのような人物かを差別化して、その配置で絵物語を進めていくのと似たようなものになっていると思います。そこで重視されるのは、その記号を明確に示すということで、それは、浜田が版画で刷られる線の表わし方にこだわっていたのと関連していると考えると、画面の論理として納得できるものです。この、「疑惑」という作品でも、人物の微妙な表情に疑惑で悩んでいる内面が浮き出てくるように、微妙に描きこんでいくというのではなく、上述のような記号的な効果を利用して、マンガのように分かりやすく表わしています。そこにはあるのは、個人的に疑惑にとらわれて、疑ったり、それで悩んだりする様子ではなく、抽象的に一般化された不条理さ、それを客観的に眺めることかせ生じてくる滑稽さといったものです。

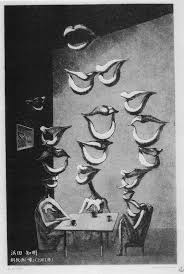

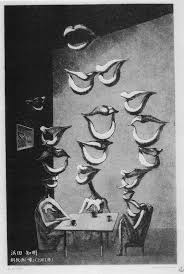

「愛の歌」(右下図)という作品は荒野に草が生えていて二つの葉が出ていて、それが唇の形をしている。その二つの唇が恋人のシンボライズとい うことなのでしょうか。この唇を顔から切り離して取り出した作品として、他に「噂」(左図)という作品があります。これは室内の空間に無数の唇が浮かんでいる。これは、そこいらで噂を囁いていることをシンボリックに表わしたものでしょうか。この二つの作品は唇という記号的な形の反復と場面への当てはめ方で、画面をつくっています。私には、浜田という作家にとって制作するということは、この作品で言えば唇というような記号的な形を使って、何かの対象を描写するというのではなくて、自身で世界を創造するように白く四角い紙の上に画面を創るということではなかったのかと思います。ただし、その創ろうとした画面というのは純粋な視覚的なイメージではなくて、言葉によるイメージや物語、しかも、既成のものを組み合わせて異化させたようなものを視覚化していくというものだったように思います。それは、浜田という人のイメージの限界とも、そういうパターンだったとも言えるのかもしれませんが。それが作品を見る人々に受け入れられる、あるいは共有とか共感ということを考慮すると、メッセージとか風刺といったことが見る人との間を繋げるのに都合がよかった。最初に引用した主催者の挨拶の中に“ユーモラスな諷刺”という形容がありますが、ここで展示されている作品にも、そういう要素が見られるものもあります。これは、そういう事情の中で考えると、私には納得し易い。例えば江戸中期以降の浮世絵が記号のように人の顔を描くことを追求して、写楽や歌

うことなのでしょうか。この唇を顔から切り離して取り出した作品として、他に「噂」(左図)という作品があります。これは室内の空間に無数の唇が浮かんでいる。これは、そこいらで噂を囁いていることをシンボリックに表わしたものでしょうか。この二つの作品は唇という記号的な形の反復と場面への当てはめ方で、画面をつくっています。私には、浜田という作家にとって制作するということは、この作品で言えば唇というような記号的な形を使って、何かの対象を描写するというのではなくて、自身で世界を創造するように白く四角い紙の上に画面を創るということではなかったのかと思います。ただし、その創ろうとした画面というのは純粋な視覚的なイメージではなくて、言葉によるイメージや物語、しかも、既成のものを組み合わせて異化させたようなものを視覚化していくというものだったように思います。それは、浜田という人のイメージの限界とも、そういうパターンだったとも言えるのかもしれませんが。それが作品を見る人々に受け入れられる、あるいは共有とか共感ということを考慮すると、メッセージとか風刺といったことが見る人との間を繋げるのに都合がよかった。最初に引用した主催者の挨拶の中に“ユーモラスな諷刺”という形容がありますが、ここで展示されている作品にも、そういう要素が見られるものもあります。これは、そういう事情の中で考えると、私には納得し易い。例えば江戸中期以降の浮世絵が記号のように人の顔を描くことを追求して、写楽や歌 麿のようなデフォルメをエスカレートさせていったのと同じようなものに思えます。ユーモラスと言うのは、作品を見る人の側で、浜田はデフォルメのパターンを突き詰めたり、繰り返し使ったりということを作品で行っていたということではないかと思います。これは、浜田がそういう姿勢だったというのではなくて、作品の画面を見ていて、私が見やすくなるために考えたストーリーで、私なりのこれらの作品の論理として引っ張り出したものです。

麿のようなデフォルメをエスカレートさせていったのと同じようなものに思えます。ユーモラスと言うのは、作品を見る人の側で、浜田はデフォルメのパターンを突き詰めたり、繰り返し使ったりということを作品で行っていたということではないかと思います。これは、浜田がそういう姿勢だったというのではなくて、作品の画面を見ていて、私が見やすくなるために考えたストーリーで、私なりのこれらの作品の論理として引っ張り出したものです。

また、浜田の銅版画の特徴として、この後の方のコーナーで同時代の他の銅版画家の作品が展示されていましたが、それらと比べると彼の鋭い線が目だってきます。その特徴的な、鋭い線と、その線による細かな表現及び明暗の深さというのが、この時期の作品でピークに達していたように見えます。この後の展示では、時間的に遅い時期で、本人が高齢となって体力的な衰えから、この時期の鋭さや細かさを維持できなくなっていったように見えます。「晩年(B)」(左下図)という作品です。この右手の人の形の内部の描き方や点描のような背景は銅版にニードル(針)を引っ掛けるようにして鋭い線を引き、細かい作業を気の遠くなるほど繰り返すことで制作していったのではないかと思います。おそ らく、ヨーロッパの「同じ面積でなら、できるだけ細かい部分まで再現する正確な複製像の方が必ず勝ち抜く」という細密な銅版画に接して、『わたくしのヨーロッパ印象記』などで、もともとの彼自身の方向性をさらに推し進めて細密な描写を行っていました。それが、彼自身のものして消化された結果表われた作品の一つではないかと思います。ヨーロッパの銅版画は細密描写は、もともと版画が複製だとか写実的なものであったことから要請されてできたものだったのに対して、浜田の作品は、写実とは無関係にデフォルメされた形に鋭い線や細密な描写が為されている、ちょっとしたアンバランスなところに特徴があると思います。そのアンバランスさがギクシャクした印象を見る者に与えて、それが画面へのひっかかりをつくっている。それが特徴的に表われた作品のひとつではないかと思います。

らく、ヨーロッパの「同じ面積でなら、できるだけ細かい部分まで再現する正確な複製像の方が必ず勝ち抜く」という細密な銅版画に接して、『わたくしのヨーロッパ印象記』などで、もともとの彼自身の方向性をさらに推し進めて細密な描写を行っていました。それが、彼自身のものして消化された結果表われた作品の一つではないかと思います。ヨーロッパの銅版画は細密描写は、もともと版画が複製だとか写実的なものであったことから要請されてできたものだったのに対して、浜田の作品は、写実とは無関係にデフォルメされた形に鋭い線や細密な描写が為されている、ちょっとしたアンバランスなところに特徴があると思います。そのアンバランスさがギクシャクした印象を見る者に与えて、それが画面へのひっかかりをつくっている。それが特徴的に表われた作品のひとつではないかと思います。

3.人へのまなざし 愛しいかたち 1974〜2002年

この後のコーナーは他の版画家たちとの比較や最近の作品の展示(数が少ない)なので、浜田本人の作品展示は、実質的に、このコーナーが最後ということになります。なお、片隅に彫刻作品も展示されていましたが、私は素通りしました。先ほども少し触れましたが、ここでの展示作品には、特徴的な鋭さや細かさは後退していきます。

この後のコーナーは他の版画家たちとの比較や最近の作品の展示(数が少ない)なので、浜田本人の作品展示は、実質的に、このコーナーが最後ということになります。なお、片隅に彫刻作品も展示されていましたが、私は素通りしました。先ほども少し触れましたが、ここでの展示作品には、特徴的な鋭さや細かさは後退していきます。

「アレレ…」(右図)という作品です。さきほどの「晩年(B)」と比べて見るとアクアチントで明暗をつけているくらいで画面はさっぱりしていて細かいという印象はなくなります。日本のイラストにおける「へたうま」という傾向のデザインに似た、シンプルなデザインで見せようとしている作品です。“思わずそのポーズを真似したくなるような主題のひょうきんさと造形のユニークさが、セピア色の重厚な線で目に飛び込んできます”と説明されていますが、私には、このデザインは、あざとく映ります。描写がシンプルになったことで、先ほど述べたギクシャクした味わいもなくなって、造形のデザインだけが突出したものとなっています。このポーズは埴輪に似ていて、そのパターンが、浜田の作品には珍しい洗練されたものと感じられます。例えば、線の滑らかですっきりしているところとか、目の螺旋状の、つながっている鼻を円筒状の模様のように描いているのが規格化されたスマートさが感じられます。浜田の、他の作品にあるゴテゴテした過剰なほどの描きこみは一切ない。この作品は、スタミナの減退を逆に必要なものだけを切り取って禁欲的な画面をつくったというのでしょうか。このコーナーの展示の中では浜田に晩年の成熟ということがあるとしたら、この作品が、その最右翼ではないかと思えるものでした。言葉でストーリーに付け加える必要性を感じないという点でもです。

版画集『曇後晴』から「叫び」(左図)という作品です。線で描いているというよりグラデーションよる不定形の背景と対照的に白抜きの人物が浮き上がっている作品です。それまでの、線をたくさん引いて画面に詰め込んでいたような作品から、さっきの「アレレ…」もそうですが、線を節約するようになってきて、「アレレ…」は全体にスッキリした画面になっていましたが、この作品では背景のアクアチントが雄弁な印象で、デフォルメされた人物よりも背景の蠢いているような不定形の背景が叫びを生むような人の内面の不安定さを表わしているような過剰さが、言葉のストーリーを語っているところがあります。この作品ではおそらくアクアチントという、それまでは控えめにつかわれていた手法を前面に出したということなのかもしれません。アクアチントとは、“まず、銅版に微細な松脂の粉を散布する。次に、銅版の裏面から熱を加えて、松脂を半ば溶かしたところで冷すと、松脂は版にしっかりと固着する。この時点で銅版面はどうなっているだろうか。松脂の粉で銅版面が覆われたところと、松脂の粉と粉との間の銅版面があらわになったところとに二分されている。この銅版を酸性の腐蝕液に浸すと、松脂の粉は防

版画集『曇後晴』から「叫び」(左図)という作品です。線で描いているというよりグラデーションよる不定形の背景と対照的に白抜きの人物が浮き上がっている作品です。それまでの、線をたくさん引いて画面に詰め込んでいたような作品から、さっきの「アレレ…」もそうですが、線を節約するようになってきて、「アレレ…」は全体にスッキリした画面になっていましたが、この作品では背景のアクアチントが雄弁な印象で、デフォルメされた人物よりも背景の蠢いているような不定形の背景が叫びを生むような人の内面の不安定さを表わしているような過剰さが、言葉のストーリーを語っているところがあります。この作品ではおそらくアクアチントという、それまでは控えめにつかわれていた手法を前面に出したということなのかもしれません。アクアチントとは、“まず、銅版に微細な松脂の粉を散布する。次に、銅版の裏面から熱を加えて、松脂を半ば溶かしたところで冷すと、松脂は版にしっかりと固着する。この時点で銅版面はどうなっているだろうか。松脂の粉で銅版面が覆われたところと、松脂の粉と粉との間の銅版面があらわになったところとに二分されている。この銅版を酸性の腐蝕液に浸すと、松脂の粉は防 蝕剤の役目を果し、銅版面があらわになっているところだけが腐蝕され、窪みとなる。桧脂を除去すれば、インクの溜まる窪みの部分とインクがきれいに拭き取られる平らな面とができる。松脂の粒子の大きさや散布の密度、あるいは腐蝕時間の長短によって、様々な明暗の調整が可能となる。”そうすると、水彩画のにじみのような効果を表わすことが出来るということで、この作品では背景が水彩絵具をにじんで流れさせたようなものになっています。ということは、作家はニードル(針)をとって力を込めて銅板の表面を削り取るように描かなくてもよいわけで、こんなことを言うと揶揄になるかもしれませんが、作家の省力化という側面は否定できないと思います。それが、それまでと違った印象を与える作品となって傾向に変化を生んでいることは確かです。

蝕剤の役目を果し、銅版面があらわになっているところだけが腐蝕され、窪みとなる。桧脂を除去すれば、インクの溜まる窪みの部分とインクがきれいに拭き取られる平らな面とができる。松脂の粒子の大きさや散布の密度、あるいは腐蝕時間の長短によって、様々な明暗の調整が可能となる。”そうすると、水彩画のにじみのような効果を表わすことが出来るということで、この作品では背景が水彩絵具をにじんで流れさせたようなものになっています。ということは、作家はニードル(針)をとって力を込めて銅板の表面を削り取るように描かなくてもよいわけで、こんなことを言うと揶揄になるかもしれませんが、作家の省力化という側面は否定できないと思います。それが、それまでと違った印象を与える作品となって傾向に変化を生んでいることは確かです。

「密談」(右図)という作品です。まるでペン書きのイラストのようにシンプルな作品です。この作品での線は硬質の鋭さをもっていた以前の浜田の線とは異質な、滑らかで柔らかく、太さが変化する肉太の線に変質しています。それゆえか、デフォルメされた画面が、一種の牧歌的ななごみとでもいうような安心感を与えるように見えます。私には、以前の過剰さから、すっきりした画面を通り過ぎて、削りすぎのスカスカの画面になって しまったような印象を受けます。私には、このコーナーで展示されている作品には、傾向として衰えを感じてしまうのでした。

しまったような印象を受けます。私には、このコーナーで展示されている作品には、傾向として衰えを感じてしまうのでした。

そんな中でも「カタコンベ」(左図)という作品は、暗闇の中に出口の階段と3人の人物が白く浮かび上がり、そこに見る者の視線が引き寄せられるようになっていて、その人物は細い線を重ねて描かれている、それまでの傾向の延長とも言える作品です。しかも、要素を整理して一見シンプルなのに、人物の描き方に注目すると細かい無数の線で描かれていて、そこに深さを感じさせるものとなっている。そういう洗練がある作品になっていると思います。

また

り出しています。この3人の人物も見方によれば同じ形の反復でもあって、それがリズムをつくっています。それは背景の四角形のリズムとは異なるリズムで、複数のリズムが画面上に併存し、重ね合って複合リズムとでもいう響合する印象を作り出しています。これらの作品は、浜田のこの時期の作品のもっていた可能性を示していると思います。しかし、残念なことに、この方向に浜田は全面的に進むことはなかったようです。

り出しています。この3人の人物も見方によれば同じ形の反復でもあって、それがリズムをつくっています。それは背景の四角形のリズムとは異なるリズムで、複数のリズムが画面上に併存し、重ね合って複合リズムとでもいう響合する印象を作り出しています。これらの作品は、浜田のこの時期の作品のもっていた可能性を示していると思います。しかし、残念なことに、この方向に浜田は全面的に進むことはなかったようです。