|

�@ �Q�O�P�U�N�P�P���Q�R���i���j�@���������ߑ���p��

�l��Ƃ�����Ƃ́A��ʂɓ���݂������Ǝv���܂��B���͐��ʂ�p�������ۓI�ȍ�i����D���Ȃ̂ł����A�W����`���V���A�l��̏Љ�ƓW����̎�|���Љ�Ă���̂ň��p���܂��B

�W����̂������Ƃ��ẮA�U���I�ȕ��ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������A���̌l�I�Ȋ�������������܂��A�l��̍�i�ɂ́A���ۓI�ȍ�i�ōŏI�I�ɂ͌���҂̑z���͂ɔC���邱�ƂɂȂ�̂ł����A�����N���ɂ��Ă���Ƃ��낪����悤�ɁA�����ċ����i�����������Č���҂̑z���͂邱�Ƃ͂��Ȃ��̂ł����A��������̂ł��B �����ȃX�y�[�X�Ńt�H�g��f�U�C���Ƃ����̂̓X�P�b�`�Ɠ����悤�ȃT�C�Y�������̂ŁA���G�̑�삪���ԗl���ł͂Ȃ��āA�W���͒n���Ȉ�ۂł����B �W���͈ȉ��̂悤�ȏ͗��Ăł������A�K�͂̏����ȓW��������̂ŁA���̏͗��Ăɂ�����邱�ƂȂ��A���z���q�ׂčs�������Ǝv���܂��B �@.�P�X�R�T�u�l��v�ȑO�̐��c�G�v �A�D�P�X�R�U���c�G�v���u�l��v�ƂȂ�Ƃ����w����̗��R�x�O�� �B�D�ق�Ƃ��́u���A���v�����Ƃ߂Ą���P�R���p�Ƌ���W�ւ̏o�i�O�� �G�s���[�O�D���̌�̉l��ƎR�c���t

�@.�P�X�R�T�u�l��v�ȑO�̐��c�G�v

�A�D�P�X�R�U���c�G�v���u�l��v�ƂȂ�Ƃ����w����̗��R�x�O��

���̂��ƂŁA�y�������̃t���[�n���h�̃f�b�T�������_���W������Ă��܂����B�_�o���Ȃقǂׂ̍����ŁA���菑���̂悤�ɏ����ꂽ�f�b�T���ƌ����̂��K�Ȃ̂��B���܂���

�B�D�ق�Ƃ��́u���A���v�����Ƃ߂Ą���P�R���p�Ƌ���W�ւ̏o�i�O��

�Ƃ��낪�A�P�X�R�V�N�́u���A���v�ł́A�����̕��̂���������ŁA���̑g�ݍ��킹�Ƃ����}������C�����̃��C���O���t�Ɠ������Ƃ��n�߂Ă��܂��āA�w����̗��R�x�ɂ���������̗v�f��������Ă��܂��Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv����̂ł��B���̌��ʁA�f�p�ł͂����Ă����܂łɂȂ������`����ʂ�������Ă��܂��܂����B��i��ʂ͐�������A�������肵�����̂ɂȂ��Ă��܂����A������Ȃ��������̂��̂���ʂɂ͂������Ɍ��邱�Ƃ͂ł���̂ł����A�u�����낤���H�v�Ƃ����s�v�c���Ƃ���a���̂悤�Ȋ����͎Ȃ��āA�����������Ƃ��]���ł��Ă��܂��̂ł��B�܂�A���̌�����Ȃ����̂̑��݂��A����҂ɋ���ɔ����Ă��Ȃ��̂ŁA�����C�łƂ邱�Ƃ��ł��āA�����̉��l�K���ɂ��Ă͂߂ĕ]���ł��Ă��܂��̂ł��B����́A���̌l�I�Ȉ�ۂȂ̂ŁA�����łȂ��Ɗ�����l�����Ȃ��Ȃ��Ǝv���܂��̂ŁA���ꂪ�u���A���v�Ƃ�����i�̕]���Ƃ͌�����Ȃ��łق����̂ł����A�O�̂��߂ɁB

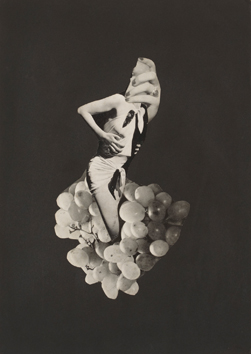

�[�I�Ɍ����A�������ɕs�v�c�ł͂���̂ł����A��������Ă��ăI�V�����ŁA�C���e���A�̂悤�Ȃ��̂ɂ��܂��g�������Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�l�オ��R�������s�̂悤�ȕ����I�Ȃ��̂Ƀn�}���Ă��܂����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����́A���̕Ό����猾���A�l��̎u���Ƃ��l�����͌㐢�̃R�X���X�Ƃ��������悤�̂Ȃ����ۉ�Ƌ��ʂ��Ă���Ƃ͎v���̂ł����A�㐢�̍�i�́A���̂���̘_�����������Ă���̂ɑ��āA���́u���A���v�̏ꍇ�ɂ́A�蕨�̂悤�Ȋ��������܂��B�Ⴆ�A�R���[�W���Ƃ�����@�������ł��邵�A��ʂ̑f�ނƂ��ďW�߂�ꂽ�p�[�c��������ɂ�������̂��̂������̂��̂��̘̂_���Ŏg���܂킵�Ă���悤�Ɍ����܂��B���̌��ʂƂ��āA�ł������̂͊����̂��̂������̂܂܍\���������̂ŁA���������̂Ƃ�������ɑ��锽�R���ւ̎R�Ƃ����̂��A�����͈͓̔��ŗV��Ă���Ƃ��������̂Ɋ�������Ƃ���ł��B �ے�I�Ȍ���������ї��ĂĂ��܂����A��i�Ƃ��Ă͖ʔ�����i�ŁA���܂������ɏ���Ɖf����Ǝv���܂��B

�G�s���[�O�D���̌�̉l��ƎR�c���t ���̃R�[�i�[�̓G�s���[�O�Ƃ���āA�W���̏͗��Ă̔ԍ����t����Ă��܂���B���������āA���̓W����ł́A���̕����̓W���̓��C���ł͂Ȃ��A����k�i�G�s���[�O�j�Ƃ����ʒu�Â��ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������A�W������Ă����i�ɂ��āA���̕����W���̓��x�����Ⴄ�̂ŁA�ǂ����Ă��A�W����̊��҂̈Ӑ}�͂ǂ�����A�����ɊႪ�s���Ă��܂��B�����ɓW������Ă����i�����Ă���ƁA���̂悤�ȍ�i�����邩�炱���A���̑O�ɓW������Ă����i������C�ɂȂ�i�����łȂ��l������Ǝv���܂��j�Ǝv���܂��B�l��Ƃ�����Ƃ́A��i�����ׂĂŁA���@�_�Ƃ��R���Z�v�g�Ƃ����������Ƃ��������Ƃ��ĂƂ��āA�����������̂ɑ����Đ��삳�ꂽ�̂���i�ł������Ƃ��Ă��A�d�グ��ꂽ��i�́A�����������Ƃz���Ă��܂��āA��i���̂��̂�������̂ɂƂ��ėY�فi�Ƃ����Ă��l��̍�i�͐�捂Ȉ�ۂł����j�Ɍ�肩���Ă���B�����������Ƃ������ƁA����܂ł̓W���ʼn�Ƃ����ȂŌ���Ă��錾�t�̈��p�Ȃǂ��݂Ă����̂����Ӗ��ɂȂ��Ă��܂������ł����A���ہA�����ł̍�i���������Ă���ƁA��Ƃ��Y���������s���낵�悤���A���Ă��鎄�ɂ́A�����ɂ����i�����Ă��邾���ł悭�āA�ʂɉ�Ƃ��ǂꂾ����J���悤�����܂����A�������Ă����i�̈�ۂƂ��Ӗ��Â��ɂ͊W���Ȃ��Ǝv�킹������̂ł���Ǝv���܂��B���̓W�������悵���l�ɂ͐\����Ȃ��Ǝv���܂����A���ꂪ���������Ƃ��������ŁA���́A���̑O�̓W���������Ӗ�������Ǝv���܂����B�����炭�A�w����̗��R�x���u���A���v���A����A���ꂾ�����A���ꎩ�̂��������Ǝv�����Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂����B

|

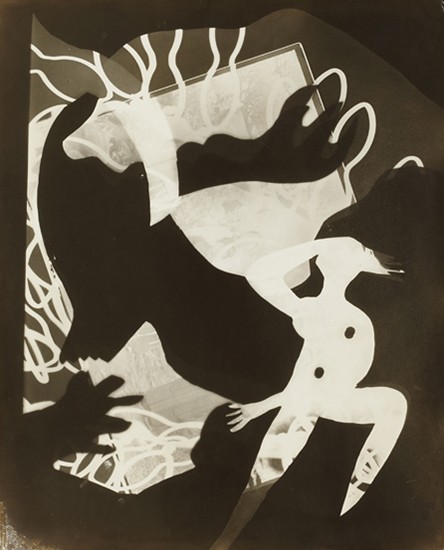

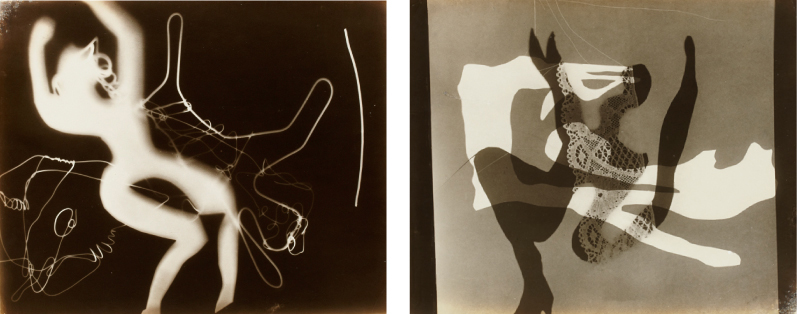

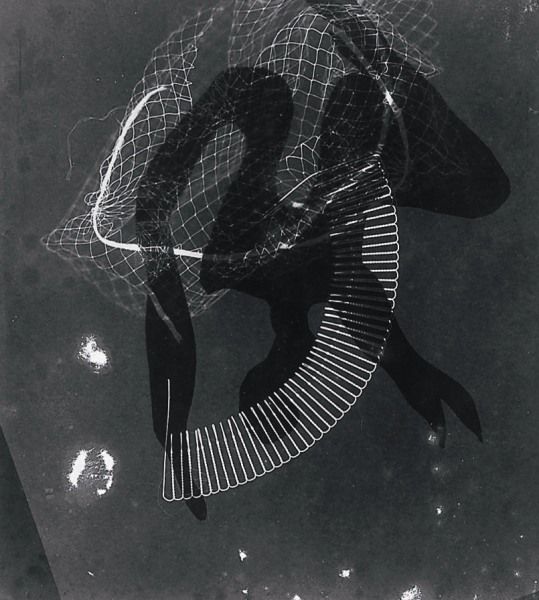

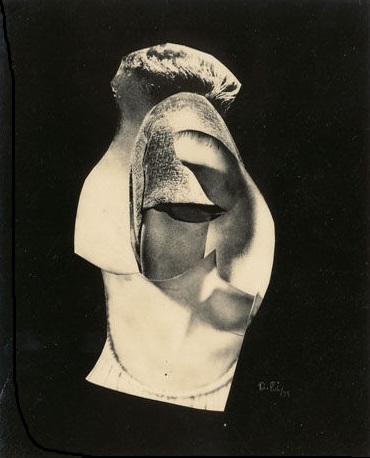

�g�l��i�{���F���c�G�v�A�P�X�P�P�`�P�X�U�O�j�́A�P�X�R�U�N�Ƀt�H�g��f�b�T���W�w����̗��R�x�őN��ȃf�r���[������A���̌コ�܂��܂ȋZ�@����g���Ȃ���Ǝ��̃C���[�W��T��������Ƃł��B�t�H�g��f�U�C���Ƃ́A��掆�̏�ɐj����ԂȂNj�̓I�ȕ��̂�A���܂��܂Ȃ������ɐ蔲�������Ȃǂ�u���Ċ��������A�C���[�W��蒅������Z�@�ł����A���̐���̂��߂ɂ́A�Î��̒��ō�Ƃ��Ȃ���Ȃ�܂���B�܂��l��́A�P�X�R�V�N�Ɍ������ꂽ���R���p�Ƌ���̑�P��W�Ɂu���A���v�Ƒ肵����A�̃R���[�W���\���܂����A�����́A�ł̒��ɓ��̂̒m��Ȃ����̂������ԃC���[�W�̍�i�ł����B���̂��т̓W����u�ł̒��Łu���A���v���������v�́A����������i�̐��i�ɗR�����Ă��܂����A���ꂾ���ł���܂���B�ނ́A�ȒP�ɁA���t�ł͌����\���Ȃ��{���́u���A���������v�̂��肩�����߂āA�����̌��̓͂��Ȃ��A���ӎ��̈ł̒�ɂ܂ō~��Ă������Ƃ��܂����B�ނ̎�����Ǒ̌����邱�ƂŁA���������܂��u���A���v�Ȃ��̂ɑ��銴�o���������܂��邱�Ƃ��ł���͂��ł��B�h

�g�l��i�{���F���c�G�v�A�P�X�P�P�`�P�X�U�O�j�́A�P�X�R�U�N�Ƀt�H�g��f�b�T���W�w����̗��R�x�őN��ȃf�r���[������A���̌コ�܂��܂ȋZ�@����g���Ȃ���Ǝ��̃C���[�W��T��������Ƃł��B�t�H�g��f�U�C���Ƃ́A��掆�̏�ɐj����ԂȂNj�̓I�ȕ��̂�A���܂��܂Ȃ������ɐ蔲�������Ȃǂ�u���Ċ��������A�C���[�W��蒅������Z�@�ł����A���̐���̂��߂ɂ́A�Î��̒��ō�Ƃ��Ȃ���Ȃ�܂���B�܂��l��́A�P�X�R�V�N�Ɍ������ꂽ���R���p�Ƌ���̑�P��W�Ɂu���A���v�Ƒ肵����A�̃R���[�W���\���܂����A�����́A�ł̒��ɓ��̂̒m��Ȃ����̂������ԃC���[�W�̍�i�ł����B���̂��т̓W����u�ł̒��Łu���A���v���������v�́A����������i�̐��i�ɗR�����Ă��܂����A���ꂾ���ł���܂���B�ނ́A�ȒP�ɁA���t�ł͌����\���Ȃ��{���́u���A���������v�̂��肩�����߂āA�����̌��̓͂��Ȃ��A���ӎ��̈ł̒�ɂ܂ō~��Ă������Ƃ��܂����B�ނ̎�����Ǒ̌����邱�ƂŁA���������܂��u���A���v�Ȃ��̂ɑ��銴�o���������܂��邱�Ƃ��ł���͂��ł��B�h

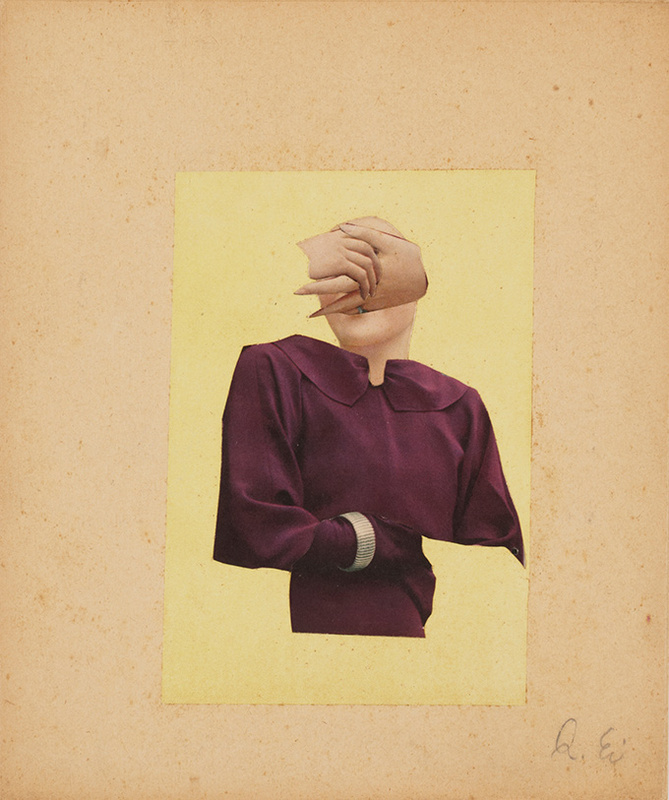

�������Ȃ���A�w����̗��R�x�Ɋ�����ꂽ�y���I�Ȃ��́A�����I�Ȃ��̂ɑk�낤�Ƃ���u�����́A�u���A���v�ɂ��c���Ă��āA���̂Ƃ��g�̐��Ƃ��������Ƃ𒊏o���Ă݂悤�Ƃ����X���ɕς���Ă͂��܂����A���ӎ��̃��x���ɗ����Ԃ낤�Ƃ���u���������Ă���Ǝv���܂��B����́A����̐�����������Ղ��Ǝv���܂��B�g�����ŏd�v�Ȃ̂́A�����̑����ɂ����āA�f��G�����邢�̓t�@�b�V�����G���̔������������f���̃C���[�W���荏�܂�A��̂���A�ނ��o���̓���Ɖ����A�ł̒��i�R���[�W���̑䎆�͑����̏ꍇ�A���ł���j�ɓ����o����Ă���_�ł���B�����ē����ȂǗ������i�镔���������Ĕr������A�Ƃ��ɐ��I�ȈÎ����������邱�ƂŁA��i�ɋ���Ȕ��E�����I���i���t�^����Ă���_�ɒ��ӂ������B�c�{���Ɂu���A���v�Ȃ��̂́A�����ȗ����ɂ���āA����������̂ł͂��肦�Ȃ��B����͏�ɗ����̌��̓͂��Ȃ��ł̒��ŁA��T��ŒT�����߂Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂Ȃ̂ł͂Ȃ����B���Ƃ���Ȃ�A�����̃R���[�W���͂�͂�ł̂悤�ȈÍ��̑䎆�̏�œW�J����Ȃ���Ȃ������c�h�B�������A���̐����̌㔼�ɂ��ẮA���������ɐ�������Ă���ʂ�A�l�オ���삵���̂ł���A�����I�ȕ��͂�\���ł͌����̈ł͑������Ȃ��Ƃ������Ƃ��A���܂�ɂ��}���I�ŗ������₷���A����𗝐��̓���ł����郍�S�X�i����j�Ő����ł��Ă��܂��Ă���̂́A��͂�A�l��́u���A���v�Ƃ�����i�̌��E�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�������Ȃ���A�w����̗��R�x�Ɋ�����ꂽ�y���I�Ȃ��́A�����I�Ȃ��̂ɑk�낤�Ƃ���u�����́A�u���A���v�ɂ��c���Ă��āA���̂Ƃ��g�̐��Ƃ��������Ƃ𒊏o���Ă݂悤�Ƃ����X���ɕς���Ă͂��܂����A���ӎ��̃��x���ɗ����Ԃ낤�Ƃ���u���������Ă���Ǝv���܂��B����́A����̐�����������Ղ��Ǝv���܂��B�g�����ŏd�v�Ȃ̂́A�����̑����ɂ����āA�f��G�����邢�̓t�@�b�V�����G���̔������������f���̃C���[�W���荏�܂�A��̂���A�ނ��o���̓���Ɖ����A�ł̒��i�R���[�W���̑䎆�͑����̏ꍇ�A���ł���j�ɓ����o����Ă���_�ł���B�����ē����ȂǗ������i�镔���������Ĕr������A�Ƃ��ɐ��I�ȈÎ����������邱�ƂŁA��i�ɋ���Ȕ��E�����I���i���t�^����Ă���_�ɒ��ӂ������B�c�{���Ɂu���A���v�Ȃ��̂́A�����ȗ����ɂ���āA����������̂ł͂��肦�Ȃ��B����͏�ɗ����̌��̓͂��Ȃ��ł̒��ŁA��T��ŒT�����߂Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂Ȃ̂ł͂Ȃ����B���Ƃ���Ȃ�A�����̃R���[�W���͂�͂�ł̂悤�ȈÍ��̑䎆�̏�œW�J����Ȃ���Ȃ������c�h�B�������A���̐����̌㔼�ɂ��ẮA���������ɐ�������Ă���ʂ�A�l�オ���삵���̂ł���A�����I�ȕ��͂�\���ł͌����̈ł͑������Ȃ��Ƃ������Ƃ��A���܂�ɂ��}���I�ŗ������₷���A����𗝐��̓���ł����郍�S�X�i����j�Ő����ł��Ă��܂��Ă���̂́A��͂�A�l��́u���A���v�Ƃ�����i�̌��E�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

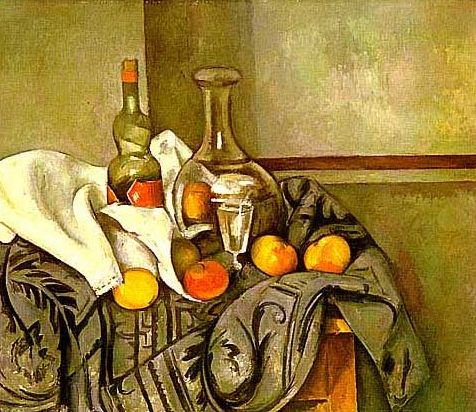

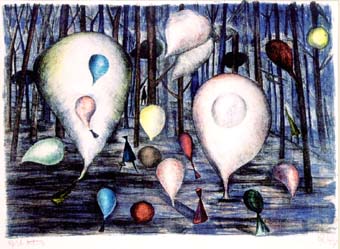

�u�̒��̊ہv�i�����}�j�Ƃ�����i�́u�ꂢ�߂��v�����悤�ɐ���Ƃ�����i�ł��B��ʂ̃T�C�Y�͂��傫���Ȃ��āA����̓X�P�[���Ƃ��Č���҂ɔ����Ă��܂��B�܂��A�u�ꂢ�߂��v�ł͉�ʂ��S�̂Ƃ��ĂR�̋ǖʂɂ���č\������Ă��܂����A���Ȃ킿���S�~�\���̂悤�ɂȂ��āA��ԊO���͔����̖��ʐF�̐��E�ŁA���̓����͐n�ɍ������ʂ����荞��ł���悤�Ȑ��E�A�����Ĉ�ԓ����͔�������i�K�I�ɔ����Ȃ��Ă����n�̏�ŁA���物�F��ΐF���̐F�̐��ʂ��h������悤�ɐ��܂�Ă���悤�Ȑ��E�A�����������w�I�Ȓ�������������R�X���X�̂悤�ł����B����ɔ�ׂ�Ɓu�̒��̊ہv�ł͒n�͈�ʂ̐ŁA���ꂪ�傫�ȃT�C�Y�̉�ʈ�ʂɍL�����āA�����ɖ������ɕs��`�̗����l�X�ɐF�Â�����Ă���B�����ɉ��炩�̒����������邱�Ƃ͕s�\�ɋ߂��A����������ʂł��B���̃R�[�i�[�ł́A���܂܂łR�_�̍�i���Ƃ肠���Ă��Ă��܂����A����ƌ��t�ŋL�q����̂������i�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B���ɂ́A��邱�Ƃ̂ł����b���A����قǑ����Ȃ��̂ŋ�X�������t���d�˂�͍̂�i���Ď���ȋC�����Ă��܂��B�����łЂƂ����邱�Ƃ́A����قǒ��ې��������A�F�ʂ�����ł���ɂ�������炸�A���ꂼ��̐F�ʂ����m�ŁA�͂����肵�Ă���Ƃ������Ƃł��B�����āA��ʏ�̗��̂ЂƂЂƂ������オ��悤�Ƀn�b�L�����Ă���B���ꂪ�ڂɂ����Ɖf��Ƃ������Ƃł��B����������O�̂悤�Ɏv���邩������܂��A���̂悤�ɖ������̂悤�ȉ�ʂœ����悤�ȗ��������ɂ���ƁA�ӂ��͂ЂƂЂƂ��ڂ���ƔF�������悤�ɂȂ�͂��Ȃ̂ł��B����ɔ����悤�ɁA���̐F�ʂ��������Ă��܂��悤�ȁA�S�̂Ƃ��Ăڂ���Ƃ����ɂ̂悤�Ȉ�ۂɂȂ��Ă��܂������Ȃ̂ł��B�Ƃ��낪�A���̍�i�ł́A�ЂƂЂƂ����Ɏ���܂ŁA�͂�����ƌ����Ă��܂��B����́A���炩�ɈӐ}�I�ɁA���̂悤�ɉ�ʂ�����Ă���Ƃ������Ƃł��B���̂��߂ɉ�Ƃ́A��ʍ\���������ł����A���ۂɕ`���Ă���Ƃ����A�F��h�邱�Ƃ�A�M�����ȂǂŁA����ȑ��ʂɂ�������炸�A���Ȃ�ׂ����Ē��ӗ͂�v�����Ƃ�������ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����́A���ۓI�ȍ�i�ł���Ȃ���A�B���ɂȂ��ă��[�h�̂悤�ɑ������Ă��܂����Ƃ��A�l��Ƃ����l�͌����Ƃ��Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv����킯�ł��B�����܂ł鎋�o�I�ɖ��m�ł���Ƃ������ƁA���o�ȊO�̂��̂Ɉ��Ղɂ�肩����悤�ȑË��������ɁA��i������Ƃ������Ƃ����ŁA�����ɃC���[�W�����肠����Ƃ��������A���ꂪ�A���ɂ́A���̓W����̃e�[�}�Ƃ��Ďg���Ă���u���A���v�Ƃ������Ƃł͂Ȃ����Ǝv����̂ł��B

�u�̒��̊ہv�i�����}�j�Ƃ�����i�́u�ꂢ�߂��v�����悤�ɐ���Ƃ�����i�ł��B��ʂ̃T�C�Y�͂��傫���Ȃ��āA����̓X�P�[���Ƃ��Č���҂ɔ����Ă��܂��B�܂��A�u�ꂢ�߂��v�ł͉�ʂ��S�̂Ƃ��ĂR�̋ǖʂɂ���č\������Ă��܂����A���Ȃ킿���S�~�\���̂悤�ɂȂ��āA��ԊO���͔����̖��ʐF�̐��E�ŁA���̓����͐n�ɍ������ʂ����荞��ł���悤�Ȑ��E�A�����Ĉ�ԓ����͔�������i�K�I�ɔ����Ȃ��Ă����n�̏�ŁA���物�F��ΐF���̐F�̐��ʂ��h������悤�ɐ��܂�Ă���悤�Ȑ��E�A�����������w�I�Ȓ�������������R�X���X�̂悤�ł����B����ɔ�ׂ�Ɓu�̒��̊ہv�ł͒n�͈�ʂ̐ŁA���ꂪ�傫�ȃT�C�Y�̉�ʈ�ʂɍL�����āA�����ɖ������ɕs��`�̗����l�X�ɐF�Â�����Ă���B�����ɉ��炩�̒����������邱�Ƃ͕s�\�ɋ߂��A����������ʂł��B���̃R�[�i�[�ł́A���܂܂łR�_�̍�i���Ƃ肠���Ă��Ă��܂����A����ƌ��t�ŋL�q����̂������i�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B���ɂ́A��邱�Ƃ̂ł����b���A����قǑ����Ȃ��̂ŋ�X�������t���d�˂�͍̂�i���Ď���ȋC�����Ă��܂��B�����łЂƂ����邱�Ƃ́A����قǒ��ې��������A�F�ʂ�����ł���ɂ�������炸�A���ꂼ��̐F�ʂ����m�ŁA�͂����肵�Ă���Ƃ������Ƃł��B�����āA��ʏ�̗��̂ЂƂЂƂ������オ��悤�Ƀn�b�L�����Ă���B���ꂪ�ڂɂ����Ɖf��Ƃ������Ƃł��B����������O�̂悤�Ɏv���邩������܂��A���̂悤�ɖ������̂悤�ȉ�ʂœ����悤�ȗ��������ɂ���ƁA�ӂ��͂ЂƂЂƂ��ڂ���ƔF�������悤�ɂȂ�͂��Ȃ̂ł��B����ɔ����悤�ɁA���̐F�ʂ��������Ă��܂��悤�ȁA�S�̂Ƃ��Ăڂ���Ƃ����ɂ̂悤�Ȉ�ۂɂȂ��Ă��܂������Ȃ̂ł��B�Ƃ��낪�A���̍�i�ł́A�ЂƂЂƂ����Ɏ���܂ŁA�͂�����ƌ����Ă��܂��B����́A���炩�ɈӐ}�I�ɁA���̂悤�ɉ�ʂ�����Ă���Ƃ������Ƃł��B���̂��߂ɉ�Ƃ́A��ʍ\���������ł����A���ۂɕ`���Ă���Ƃ����A�F��h�邱�Ƃ�A�M�����ȂǂŁA����ȑ��ʂɂ�������炸�A���Ȃ�ׂ����Ē��ӗ͂�v�����Ƃ�������ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����́A���ۓI�ȍ�i�ł���Ȃ���A�B���ɂȂ��ă��[�h�̂悤�ɑ������Ă��܂����Ƃ��A�l��Ƃ����l�͌����Ƃ��Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv����킯�ł��B�����܂ł鎋�o�I�ɖ��m�ł���Ƃ������ƁA���o�ȊO�̂��̂Ɉ��Ղɂ�肩����悤�ȑË��������ɁA��i������Ƃ������Ƃ����ŁA�����ɃC���[�W�����肠����Ƃ��������A���ꂪ�A���ɂ́A���̓W����̃e�[�}�Ƃ��Ďg���Ă���u���A���v�Ƃ������Ƃł͂Ȃ����Ǝv����̂ł��B