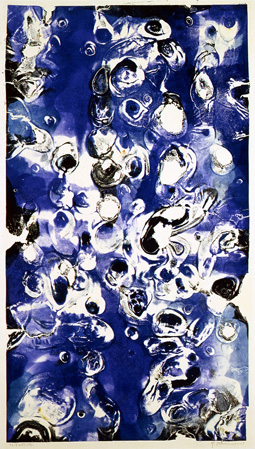

����̒��Ŏ��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B�g�P�X�U�S�N����n�܂��A�̃��^���E���[�N�́A�������K�X�o�[�i�[�ŏĂ���A�n�������Ȃ���~�`�̓ˋN���{���������[�t��ɂ������́B���̃��^����łɂ��č������̂��A���^���E�v�����g�̃V���[�Y<SOLDERED

BLUE>�ł���B���^���E�v�����g�́A���ɂ͎���v���X�@��̃t�F���g�܂Ő���������Ȃ���A���̕\�݂̂Ȃ炸���ɂ܂Ŕł̐[�݂��f�������B����ɁA����܂ł̃��m�N���[�����̐��E�����]���āA�N��ȐF��������B����<SOLDERED

BLUE>�A���Ȃ킿�u�n���_�Őڍ����ꂽ�v�ł́A�R�F�܂ŃR�o���g�E�u���[�̃C���N��s��`�ȃ��^���̓ʕ��Ƀ��[���[�ŃC���N�����肵�č���Ǝ��ȋZ�@�����݂�ꂽ�B�h

����̒��Ŏ��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B�g�P�X�U�S�N����n�܂��A�̃��^���E���[�N�́A�������K�X�o�[�i�[�ŏĂ���A�n�������Ȃ���~�`�̓ˋN���{���������[�t��ɂ������́B���̃��^����łɂ��č������̂��A���^���E�v�����g�̃V���[�Y<SOLDERED

BLUE>�ł���B���^���E�v�����g�́A���ɂ͎���v���X�@��̃t�F���g�܂Ő���������Ȃ���A���̕\�݂̂Ȃ炸���ɂ܂Ŕł̐[�݂��f�������B����ɁA����܂ł̃��m�N���[�����̐��E�����]���āA�N��ȐF��������B����<SOLDERED

BLUE>�A���Ȃ킿�u�n���_�Őڍ����ꂽ�v�ł́A�R�F�܂ŃR�o���g�E�u���[�̃C���N��s��`�ȃ��^���̓ʕ��Ƀ��[���[�ŃC���N�����肵�č���Ǝ��ȋZ�@�����݂�ꂽ�B�h

�]���̓��ʼn�ł́A��������ŕ`���A�����I�ɕ��I�t�����ʓI�Ɏg�����ƂȂǂɂ���ē��ł̕\�ʂɓʉ������ăv�����g������̂ł��B���[�͕��I�t���]���ȏ�Ɏg���Ĕł��̂��̂�ϗe������B���[�́A���̗l�X�ȋZ�@�����݁A����Ńv�����g���ꂽ���̂́A���ʂɎ�ŕ`���Ȃ��悤�ȕs��`�Ȃ��̂ƂȂ�A�����ɑN�₩�ȐF���{���Ă������Ƃɂ��A���t�Ō`�e���������A�ŏ��ɂ��q�ׂ��悤�Ɂu���v�Ƃ��������悤�̂Ȃ���i�Ɍ��������܂��B�����ł́A���̋Z�@�̎��݂̂ЂƂƂ��āA�ɉ������Ăč����ɏĂ�����n�����肵�āA�Ƃ��Ă̌`����ĕs��`�̉��ʂ��ł����Ƃ���ɃC���N�𗬂��āA���Ƀv�����g���������̂ƌ����܂��B

�����D��Ō���G��̑Ώ۔͈͂͂���قǍL�����̂ł͂Ȃ��āA�i����j�A�[�g�H�Ƃ������R���e���|�����[�Ȃ��̂́A�قƂ�nj��邱�Ƃ��Ȃ��āA�ێ�I�ȊG��̘g���Ɏ��܂��Ă�����̂���ł��B�ŋ߂��ߑ���{��̓W����ɒ��킵�Ĉ���ꓬ���Ă���Œ��ł��B���̂悤�ȋ������삵���������킹�Ă��Ȃ��҂̈ӌ��Ƃ��ĕ����Ă������������̂ł����A���[�̂��̍�i�̏ꍇ�A��Ƃ�����̎�ŕM�������ĕ`�����Ƃ����̂ł͂Ȃ��āA�����̔��q�Ɏ��ɉf�������̂���i�Ƃ��Ē��Ă�����̂ŁA�����ɉ��[�Ƃ����l�̍�ׂ�����̂��ǂ����B�Ⴆ�A��Ƃ̎�ϐ����Ɏv���A����͋^�킵�����ƂɂȂ�܂��B�����A����ȋc�_�́A�������ƂĂ����\�N���O�ɉ������Ă��܂��Ă���Â��c�_��������܂���B���̍�����A����Ȃ��Ƃ��A���b�����v����������������邩������܂���B���̏ꍇ�A����܂ł��q�ׂĂ��Ă���悤�ɁA���[�̍�i�͌��ʂƂ��āu���v�ŁA����ȊO�̂��͍̂킬���Ƃ��ꂽ�A����߂Ċ��o�I�ŕ\�ʓI�Ȃ��̂Ǝv���Ă��邩��ł��B����́A�ɒ[�ɓ˂��l�߂Ă��܂��A���[�ɓ]�����Ă������Ɂu���v�����o���āA������E���Ă��č�i�Ƃ��ď��邱�ƂƁA�ǂ��Ⴄ�̂��A�Ƃ������ƂɂȂ肩�˂܂���B�Ⴆ�A�����������Ƃ��ӎ��I�ɂ�����f���V�����̂悤�ȃP�[�X������܂����A����̓f���V�����̃R���e�N�X�g�̓y�U�ɏ���������ŏ]���̌|�p�ւً̈c�\�����ĂƂ����悤�ȈӖ��Â�������Ƃ����y�������̂悤�ȋɂ߂ċ����͈͓��ł̂��ƂŁA���̈Ӗ��ŁA�f���V�����̍�i�Ƃ����̂̓R���e�N�X�g�𗝉����Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�s�����̑������̂��Ǝv���܂��B���[�̏ꍇ�́A�ł��邩����A�����������̂��킬���Ƃ����Ƃ��Ă���A���o�����ŏ����Ɲ��Ƃ��Ă���A�Ǝ��ɂ͎v���܂��B�c�_�ɖ߂�܂����A���̓_�ŁA���̋c�_�܂��Ȃ��ƁA���[�̍�i�����āu�L���C���I�v�ƌ������Ƃł��ׂĂ��I����Ă��܂����ƂɂȂ�A�����Ŋ��z���ׂ����q�ׂ邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����ƂɂȂ�܂��B

�}��<SOLDERED

BLUE>�i���}�j�̂P�_�����Ă݂܂��傤�B��ʂ̖����̖A�̂悤�Ȍ`��́A���������I�t��o�[�i�[�ɂ�鍂���ɂ���ĖA��̓ʉ����ł����Ƃ���ɃC���N�𗬂��āA��������Ɏʂ���������̂ƍl�����܂��B�����ɂ́A�l���M���g���āA�G�̋��h���ĕ`�����ꍇ�ɓ��L�̐l�̎�̉�����̂悤�Ȃ��͈̂�؊������܂���B���̑���ɃL���̗ǂ����A�圤���������Ċ������܂��B����́A�l�̎�ŕ`�����ꍇ�ɂ́A�v����̗ǂ��Ƃł�������悤�Ȉ�ۂŁA��ʂɂ���`��͕s��`�ł��邭���Ɍ`���A�֊s�����m�Ȃ̂ł��B���ꂪ�\���b�h�Ɉ�ۂ�^����B�֊s�����m�Ō`�̓n�b�L�����Ă���̂ł����A���̌`�̈Ӗ���������Ȃ��B���̌`��͌����ɁA�������������Ŏg�p������A�g�߂Ɋ��o���Ă�����̂Ƃ́A�����ʂ��Ă��܂���B������ǂ��������̂��Ƃ��A�������ے����Ă��邩�Ƃ��A���̈Ӗ���F�����鎅�������Ȃ��킯�ł��B����́A�J���f�B���X�L�[�̒��ۓI�Ȍ`��̕���ό`��������A�������V���{���C�Y�������̂ł������ꍇ�́A�܂������ʂ̐��E�ł��B

�}��<SOLDERED

BLUE>�i���}�j�̂P�_�����Ă݂܂��傤�B��ʂ̖����̖A�̂悤�Ȍ`��́A���������I�t��o�[�i�[�ɂ�鍂���ɂ���ĖA��̓ʉ����ł����Ƃ���ɃC���N�𗬂��āA��������Ɏʂ���������̂ƍl�����܂��B�����ɂ́A�l���M���g���āA�G�̋��h���ĕ`�����ꍇ�ɓ��L�̐l�̎�̉�����̂悤�Ȃ��͈̂�؊������܂���B���̑���ɃL���̗ǂ����A�圤���������Ċ������܂��B����́A�l�̎�ŕ`�����ꍇ�ɂ́A�v����̗ǂ��Ƃł�������悤�Ȉ�ۂŁA��ʂɂ���`��͕s��`�ł��邭���Ɍ`���A�֊s�����m�Ȃ̂ł��B���ꂪ�\���b�h�Ɉ�ۂ�^����B�֊s�����m�Ō`�̓n�b�L�����Ă���̂ł����A���̌`�̈Ӗ���������Ȃ��B���̌`��͌����ɁA�������������Ŏg�p������A�g�߂Ɋ��o���Ă�����̂Ƃ́A�����ʂ��Ă��܂���B������ǂ��������̂��Ƃ��A�������ے����Ă��邩�Ƃ��A���̈Ӗ���F�����鎅�������Ȃ��킯�ł��B����́A�J���f�B���X�L�[�̒��ۓI�Ȍ`��̕���ό`��������A�������V���{���C�Y�������̂ł������ꍇ�́A�܂������ʂ̐��E�ł��B

���ꂾ���ɁA��ʂɓh��ꂽ�����Ӗ��ɑN��ɉf��̂ł��B�����ɐF�̕K�v���Ƃ��Ӗ����A�܂������Ȃ��B������t�ɁA���̐��ۗ��B���́A�����ɏے��Ƃ���҂̃��b�Z�[�W�Ƃ��s���Ȃ��̂�F������K�v�Ȃ��A�������N�₩���ƒP���Ɍ���B���ʓI�ɁA���̂悤�ɐ�����悤�ɁA���̉�ʂ��ł��Ă���A�Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B�����A����̂��̂𐔑����݂���ŁA���[�ɂ���đI�ʂ��ꂽ���̂���i�Ƃ��āA���̑O�ɂ���̂ł��傤�B

�sPENINSULAR������́I�t���W�@�i�E�}�j�Ƃ�����i�ł́A<SOLDERED

BLUE>�̐�F����Ԍn���̐F�������A�L�C�z���_�[���C�ׂ炩�����̂悤�Ȍ`�Ԃ�<SOLDERED

BLUE>�Ŏg��ꂽ�Ɠ����悤�ȕs��`�Ȍ`��Ƃ��g�ݍ��킳�ꂽ���̂ƂȂ��Ă��܂��B���̂Ƃ��A�L�C�z���^�[�炵���`�Ԃ͖{���̈Ӗ�����ʂ̂Ƃ���ŒP�Ȃ邩�����Ƃ��āA��ʂɍ݂�悤�ɁA���ɂ͌����܂��B