2017年10月1日(日)埼玉県立近代美術館

埼玉県立近代美術館は私好みの企画をするのだけれど、いかんせん北浦和という場所もあって、なかなか行くことができなかった。駒井哲郎は、好きな作家なので見たいと思っていて、たまたま午後に人と会う約束をしたので、その外出のついでに無理をして出かけてみた。時間の制約もあって、駆け足で見ることになったのは残念だけれど、久しぶりに「束の間の幻影」などの作品を見ることができた。それだけでも、満足だった。

埼玉県立近代美術館は私好みの企画をするのだけれど、いかんせん北浦和という場所もあって、なかなか行くことができなかった。駒井哲郎は、好きな作家なので見たいと思っていて、たまたま午後に人と会う約束をしたので、その外出のついでに無理をして出かけてみた。時間の制約もあって、駆け足で見ることになったのは残念だけれど、久しぶりに「束の間の幻影」などの作品を見ることができた。それだけでも、満足だった。

さて、駒井哲郎については、私は作品を見たことはあっても、どのような人かは知らないので、主催者のあいさつを引用します。“東京の日本橋に生まれ、少年の頃から西洋の銅版画に魅了された駒井哲郎(1920〜1976)。1950年代初めに清新な作風で一世を風靡し、戦後日本における銅版画の先駆者として、技法と表現の可能性を探求し続けました。「夢こそ現実であればよい」という願望を抱いていた駒井は、まるで夢と現実の狭間を散策するかのように、瞼の裏に浮かぶ夢や幻想を、繊細な感性で現実の版に刻んでいきます。また文学にも造詣が深く、詩人との協同作業により取り組んだ詩画集では、言葉との格闘を経て生まれたイメージが展開されています。深い思索と自由な精神で、夢と現実が交錯する私的な世界を描き出した駒井の作品は、没後40年を経た今日もなお、観る人の心を静かに揺さぶります。”

おそらく、のあいさつに書かれているのが、業界での評価ということなのでしょうか。ちょうど、私が展示室にいたときに、おばさんのグループがいて、けっこう賑やかだったのですが、どうやら版画のサークルのような集まりで見に来たみたいで、口々に技巧が凄いとか、その多彩さとか、意外なところで使っているセンスだとか、難しいことをやっていることだとかに感嘆の声を洩らしていました。おそらく、卓越した技巧家として映っていたのだろうと思います。

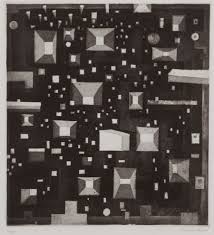

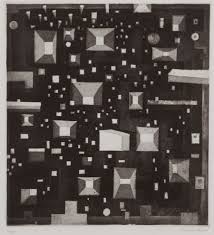

一般的に、美術館にでかけない人々にとっては、日本の版画というと江戸時代の浮世絵とか、近代では棟方志功といった木版画をまず思い出すのではないでしょうか。後は、年賀状を芋版や木版画で摺ったとか、そういったものが一般的ではないかと思います。私も、以前はそうでした。そんなときに駒井哲郎の「束の間の幻影」を見て、これが版画かと驚いたものでした。「束の間の幻影」は展覧会パンフレットでも使われている、彼の初期の代表作ということになっています。“モノクロのトーンの中に、街のような建築物と、空に浮くバルーンのような幾何学体。ふと眼を逸らすと、その姿は消え、あるいは新しい形態が生まれるかもしれない、静止と生成を孕んだ不思議な温度を感じる作品。”という人もいます。詩人の大岡信は、この作品に対してではないですが“それらは甘美な薄明の世界に浮かんでいる。それらが生きているのは暗がりの世界だが、その暗がりそのものはひどく澄んでいる。その静かな海底の世界で、たとえばひとつの目玉がうつけたような凝視の眼差しを開く。その目玉の中心には、真円い小さな顔が真円い二つの眼を茫然とみひらいていて、しかもその鼻と口の部分には、もうひとつのさらに小さな真円い顔が表情を失った眼でじっと正面を見つめている。この三重の構造をもった怪物の眼。駒井哲郎は、眼を大きくひらいたままで夢の世界に入ろうとする。眼を開いたまま見る夢とは、必ずや外的視覚と内的思考の精妙でエロティックな合体であろう。それは既に、画家の思考内容そのものにほかならない。駒井氏が銅版画家として独自の道を歩みつづけてきた理由は、おそらくこうした点にある。ぼくらは銅版のなめらかな面に彫り刻まれた形態のむこう側に、画家の思考の量塊を感じとる。それがぼくらに伝えてくるのは、今日の絵画がほとんど意識的に切り捨てようとしているあの深さの感覚である。これらの、わずか20センチ四方程度の画面が、どんな奥行きの深い夢の海を内臓していることか。”ということを書いています。私は、必ずしも、ここで引用したよう人たちと同じことを感じているわけではありませんが、「束の間の幻影」などの駒井の作品が、そういう感じ方をさせるものであることは、分かる気がします。白と黒とその間の諧調だけの世界で、何段階も黒の濃淡を重ねていくわけでもなく、構図とかデザインによって黒の諧調を印象付け、この作品では全体としての薄明のようなのに、黒の濃さが深みのような印象を別の面で感じさせる。太陽の光の届かない深海の海底に不思議なものがプカプカ浮かんでいる。それをなぜか自分が見ている。自分がそこにいるのかどうのか、といったような感想は、夢ということを想ってしまうことに結びつく。この展覧会のサブタイトルが“夢の散策者”というのにこじつけてしまったようです。具体的な作品を見ていきたいと思います。

一般的に、美術館にでかけない人々にとっては、日本の版画というと江戸時代の浮世絵とか、近代では棟方志功といった木版画をまず思い出すのではないでしょうか。後は、年賀状を芋版や木版画で摺ったとか、そういったものが一般的ではないかと思います。私も、以前はそうでした。そんなときに駒井哲郎の「束の間の幻影」を見て、これが版画かと驚いたものでした。「束の間の幻影」は展覧会パンフレットでも使われている、彼の初期の代表作ということになっています。“モノクロのトーンの中に、街のような建築物と、空に浮くバルーンのような幾何学体。ふと眼を逸らすと、その姿は消え、あるいは新しい形態が生まれるかもしれない、静止と生成を孕んだ不思議な温度を感じる作品。”という人もいます。詩人の大岡信は、この作品に対してではないですが“それらは甘美な薄明の世界に浮かんでいる。それらが生きているのは暗がりの世界だが、その暗がりそのものはひどく澄んでいる。その静かな海底の世界で、たとえばひとつの目玉がうつけたような凝視の眼差しを開く。その目玉の中心には、真円い小さな顔が真円い二つの眼を茫然とみひらいていて、しかもその鼻と口の部分には、もうひとつのさらに小さな真円い顔が表情を失った眼でじっと正面を見つめている。この三重の構造をもった怪物の眼。駒井哲郎は、眼を大きくひらいたままで夢の世界に入ろうとする。眼を開いたまま見る夢とは、必ずや外的視覚と内的思考の精妙でエロティックな合体であろう。それは既に、画家の思考内容そのものにほかならない。駒井氏が銅版画家として独自の道を歩みつづけてきた理由は、おそらくこうした点にある。ぼくらは銅版のなめらかな面に彫り刻まれた形態のむこう側に、画家の思考の量塊を感じとる。それがぼくらに伝えてくるのは、今日の絵画がほとんど意識的に切り捨てようとしているあの深さの感覚である。これらの、わずか20センチ四方程度の画面が、どんな奥行きの深い夢の海を内臓していることか。”ということを書いています。私は、必ずしも、ここで引用したよう人たちと同じことを感じているわけではありませんが、「束の間の幻影」などの駒井の作品が、そういう感じ方をさせるものであることは、分かる気がします。白と黒とその間の諧調だけの世界で、何段階も黒の濃淡を重ねていくわけでもなく、構図とかデザインによって黒の諧調を印象付け、この作品では全体としての薄明のようなのに、黒の濃さが深みのような印象を別の面で感じさせる。太陽の光の届かない深海の海底に不思議なものがプカプカ浮かんでいる。それをなぜか自分が見ている。自分がそこにいるのかどうのか、といったような感想は、夢ということを想ってしまうことに結びつく。この展覧会のサブタイトルが“夢の散策者”というのにこじつけてしまったようです。具体的な作品を見ていきたいと思います。

第1章 夢の始まり 1935〜1953

駒井哲郎の初期作品です。そこには「丸の内風景」という題名のとおりの風景作品もありました。“夢と現実。私にはそのどちらが本当の実在な

駒井哲郎の初期作品です。そこには「丸の内風景」という題名のとおりの風景作品もありました。“夢と現実。私にはそのどちらが本当の実在な のかいまだに解らない。”という駒井自身のことばが残されているそうですが(画家本人の言葉というのは、後付けの弁解のようなところがあって必ずしも、その言葉通りに受け取るものではないと思いますが)、それを手がかりにしたわけではないでしょうが、心に浮かぶ夢や幻影を作品とした<夢>の連作を1950年前後に制作します。その中からの展示が、「束の間の幻影」とともに、私には駒井哲郎の作品の代表的なイメージとなっています。

のかいまだに解らない。”という駒井自身のことばが残されているそうですが(画家本人の言葉というのは、後付けの弁解のようなところがあって必ずしも、その言葉通りに受け取るものではないと思いますが)、それを手がかりにしたわけではないでしょうが、心に浮かぶ夢や幻影を作品とした<夢>の連作を1950年前後に制作します。その中からの展示が、「束の間の幻影」とともに、私には駒井哲郎の作品の代表的なイメージとなっています。

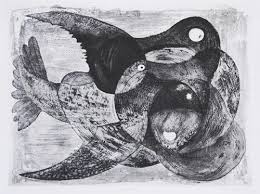

「夢の始まり」(左図)という作品。眼の形のような枠の中に薄明かりのような、輪郭の薄ぼんやりした風景を覗いているような作品です。この枠の眼の形は、見ているという、あるいは覗き見ているという行為を意識してのことのように思えます。それは、前年の「孤独な鳥」(右図)という作品では鳥の黒々とした丸い眼が目立っていて、鳥の向いた正面には現実の風景とは違う靄のようなものがひろがっていて、その中に描かれているのは夢なのか分かりませんが、明らかに、この鳥が見ているものです。「夢の始まり」もそうですが、ここで描かれている夢というのが、例えばシュルレアリスムの画家たちであれば、現実のリアルな風景や事物がベースになって、それが歪められたり、物と物との組合せが現実にないような関係にずらされていて、あくまでもリアルをベースにしているのに対して、これらの作品では、そういうリアルの痕跡が見られません。それだから明確な形をとれないのかもしれません。駒井自身も曖昧で明確になっていないイメージを、そのまま表出している。それを夢というのは、駒井自身が言っているからそうなのだ、というもの でしかないでしょう。

でしかないでしょう。

「夢の推移」(左図)という作品も、眼の形とはいえないのかも、しかし、見ているというイメージで、その中に広がっているのは、家とか橋とか魚といったイメージですが、現実の物というより頭に浮かんだイメージをそのままという抽象的な感じで、それが家とか橋とか見る者が分かるようなのは、微妙な明暗の加減を表現するためメゾチントの技法で制作されているからではないでしょうか。「孤独な鳥」で不定形に広がって中が渾沌に近いものだったのに比べると、この作品では整理されてきて、そこでてきた余白に黒の諧調が変化してくるのが表わされていて、それが深さを見る者に想像させている。三つの作品しか、ここでは見ていないにもかかわらず、黒のバリエイションが広く、細かくなって、その関係によって黒の深みが作品を経るに従って深みを増し ていくのが分かります。

ていくのが分かります。

「消えかかる夢」(右図)という作品。「夢の推移」は暈しが凄いと思いましたが、これも凄い。しかも、「夢の推移」は暈しだけでしたが、こちらは暈しが多彩でメリハリが加わっている。一方、外側の大枠が眼の形で、その中に内側の枠のように眼の形があって、二重になっています。しかも、その内側の眼の形がその中を泳いでいる魚とつながっています。そして、その魚の内側に別の小さな魚がいる。その何重にも層を成しているようになっている。これは、見ること、夢を見ること自体を掘り下げて、深さという側面から描いたと言えないでしょうか。それは、別の例でいえば、フィリップ・K・ディックの『アンドロイドは電気羊の夢を見るか』で主人公が夢から覚めたと思った現実が、実は夢の中で、そこから覚めたとおもったら、その覚めたと思ったのも夢で、何重にも夢の中にいて、では、そう言っている今は夢なのか現実なのかという錯綜して境界が曖昧になって、現実とか夢の区分が相対的になってしまう物語に似ていると思いま す。

す。

このような眼の形は「束の間の幻影」ではなくなります。それにつれて、見るということから、その見ているものを描くように移っていったということでしょうか。「海底の祭」(左図)という作品でもそうです。これらの作品には、それまでになかった浮遊感があり、内的世界に身を委ね、ある種の開放感に浸りながら創作する駒井の姿を、想起させるものがあります。それが深海に喩えられるようなイメージです。これまでの作品よりも黒を基調としている性格は強まっているのに、暗いとか重い感じはしません。しかも、描かれている事物は抽象的になって幾何学的な図形や模様になっていきます。この作品では、タツノオトシゴやヒトデのかなりデフォルメした 図形のような形もありますが。

図形のような形もありますが。

「時間の迷路」(右図)は、白から黒までの微妙な色の変化によって、暗い空間に幾何学的な形が浮かび上がる幻想的な世界を表現している。画面にちりばめられた平面にも立体にも見える無数の矩形は、無限の宇宙を漂っているかのようです。

そして、ロオトレアモンの『マルドロオルの歌』に挿絵を制作し、これは「老いたる海」(左下図)につけたものですが、<夢>の連作とは逆に眼を外側から描くようにして、その眼が集まる夢の世界と言えそうです。ここには、いままで見てきた作品にはない不気味さがあります。駒井は、後年大岡信や安東次男らと詩画集を制作したりして、詩や文学に興味を持っていたのかも知れず、主実的な視覚イメージとは別のところでイメージを作っていたのか、とはいっても、言葉の論理によって画面を構築する、例えばシュルレアリスムが駄洒落のような画面を作っていたようなことはしていません。そのようなところが、この人の独自なところではないかと思います。この後、駒井はフランス留学を経て画風を変化させていきますが、私は、この頃の作品が一番好きです。

第2章 夢のマチエール 1954〜1966

第2章 夢のマチエール 1954〜1966

1954年、駒井はパリに留学し、西洋の銅版画の伝統に直接触れて、自分を見失ってしまう。そのため、抒情的な夢の世界が崩壊の危機を迎えたと言います。

大岡信の説明を引用します。“憑かれたように、樹木の連作を始めた。それはあるいは、文字通り夢破れて、最初の徹底的デッサンからやり直そうとする画家の決意を物語るものだったのかもしれぬ。初期の甘美な幻想風景はほとんど意識的に拒絶され、画家はビュランの刻む鋭い線そのものに、彼自身の存在理由を問うかのように、執拗に線を引きつづける。この当時の傑作「廃墟」や「ある空虚」は、すさまじいまでに濃密な線で埋 められていて、すでに単一の方向を持った夢は跡形もなく拡散してしまっている。この時期が駒井氏にとっては最も苦痛にみちた時期だったのではないかと思うのだが、今日これらの全く写実的な「樹木」の連作や「ある空虚」の超現実的な夢魔の世界を見ると、この画家がフランスでしたたか味わわされてきたにちがいない、骨組みの絶対的優位性とでもいえそうなものの自覚的追求がはっきり見てとられる。”

められていて、すでに単一の方向を持った夢は跡形もなく拡散してしまっている。この時期が駒井氏にとっては最も苦痛にみちた時期だったのではないかと思うのだが、今日これらの全く写実的な「樹木」の連作や「ある空虚」の超現実的な夢魔の世界を見ると、この画家がフランスでしたたか味わわされてきたにちがいない、骨組みの絶対的優位性とでもいえそうなものの自覚的追求がはっきり見てとられる。”

「樹木」(右図)という作品では、ぼんやりした画面での黒の諧調とは正反対の無数の細い明確な線が縦に走っているという画面で、白か黒かという、以前の黒と白の中間を彷徨っていたのが、黒と白の二項対立になってしまった刺々しさのあるような作品です。樹木という対象を描写した具象作品に見えるのですが、引用した大岡信が書いているように、描くというよりは線を引くという作業を繰り返しているような、その際に樹木という名目で行ったというような印象です。これは、個人的な想像ですが、そうやって線を引く、それを銅版の上で試みようとしたのが「エチュード」(左下図)という作品であるように思います。版画のことはよく分からないので、説明では“筆の勢いをそのまま表現できるリフトグランド・エッチングの技法を使い、にじみやかすれといった筆の跡が荒々しく画面に留められています。”画面の上下、つまり縦に線を引いていった結果、このような作品になった。「樹木」から対象である樹木を取り払った残りが、この作品ではないかと思われます。

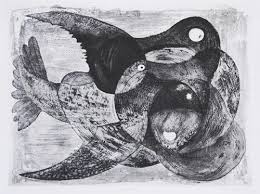

「鳥と果実」(右下図)という作品は、以前の作品のような海の底のような静けさは失われて、その替わりに躍動感のある画面になっていると思います。この作品も、とくに鳥や果実を対象に描いたというよりは、版画の技法をためしていたとか、描くとか、そういう行為を執拗にやっていて、その結果、出来上がったものという印象です。鳥の形と果実の形が重複して面白い形になっているという説明はできるでしょうが。それよりも、様々な線や、その線で区画されたところの様々な表われ方が、アトランダ

「鳥と果実」(右下図)という作品は、以前の作品のような海の底のような静けさは失われて、その替わりに躍動感のある画面になっていると思います。この作品も、とくに鳥や果実を対象に描いたというよりは、版画の技法をためしていたとか、描くとか、そういう行為を執拗にやっていて、その結果、出来上がったものという印象です。鳥の形と果実の形が重複して面白い形になっているという説明はできるでしょうが。それよりも、様々な線や、その線で区画されたところの様々な表われ方が、アトランダ ムな感じが、落ち着かなさというのか、そこから動きのようなものを感じさせていると思います。「果実の受胎」(左下図)という作品も、同じような印象です。この作品では、果実が重なっているところが透き通って見えるようになっているのを白黒で表現しているのが凄い。私の主観的な印象ですが、「束の間の幻影」や<夢>の連作といった作品では画家の持っているイメージを形にする手段のようなもので、描くというのはイメージを伝達する手段のように思えるところがあります。ところが、これらの作品は作品自体に存在感が出てきている。表現が自立しているという印象です。画家はイメージは持っているのでしょうが。描くという行為は、必ずしもイメージを表す手段に留まっていなくて、描いていることがイメージを作っていく、そんな違いがあるように思います。具体的には、線そのものに存在感があるといったことです。

ムな感じが、落ち着かなさというのか、そこから動きのようなものを感じさせていると思います。「果実の受胎」(左下図)という作品も、同じような印象です。この作品では、果実が重なっているところが透き通って見えるようになっているのを白黒で表現しているのが凄い。私の主観的な印象ですが、「束の間の幻影」や<夢>の連作といった作品では画家の持っているイメージを形にする手段のようなもので、描くというのはイメージを伝達する手段のように思えるところがあります。ところが、これらの作品は作品自体に存在感が出てきている。表現が自立しているという印象です。画家はイメージは持っているのでしょうが。描くという行為は、必ずしもイメージを表す手段に留まっていなくて、描いていることがイメージを作っていく、そんな違いがあるように思います。具体的には、線そのものに存在感があるといったことです。

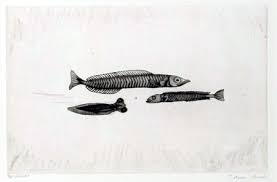

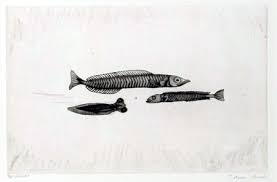

「三匹の小魚」(右下図)という作品は、そのようなバランスがちょうどいい作品ではないかと思います。そ れは、精緻に細かく描きこまれているということに表われていると思います。その細かさで小魚の物質としての重量感があったのが、それまでの作品とは違うと思いました。これも印象なのですが、描かれた小魚が画家のイメージから生まれて、その小魚自体が存在感をもって独立しているように思えました。それは、ひとつには線が生き生きとしているという甚だ主観的な印象の域を出ない言い方しかできないのですが、そうなのです。

れは、精緻に細かく描きこまれているということに表われていると思います。その細かさで小魚の物質としての重量感があったのが、それまでの作品とは違うと思いました。これも印象なのですが、描かれた小魚が画家のイメージから生まれて、その小魚自体が存在感をもって独立しているように思えました。それは、ひとつには線が生き生きとしているという甚だ主観的な印象の域を出ない言い方しかできないのですが、そうなのです。

「魚または毒」(左下図)という作品は、同じように魚が作品タイトルにありながら、全く印象の異なる作品 です。

「三匹の小魚」が1958年の作品で、「魚または毒」が1962年の作品なので、それほど制作年が離れているわけでもなく、駒井という人は特定のスタイルを持たない画家であったようです。この作品は、果たして魚なのか画面の真ん中でむちゃくちゃに直線を引いて重ねて真っ黒になったと説明してしまえるような画面です。強いて言えば、その真っ黒なところが魚と言われれば、こじつけで魚に見えなくもない。ちょっと無理かな。といった作品です。見ていると、たしかにひとつひとつの線が自己主張している力を感じますし、それが集まっている迫力ですね。しかし、それが気分というのか抽象的な印象というのではなくて、そこに在るという実在している感じがむき出しになって見る者に迫ってくる。そういう印象です。衿を正さずにはいられない。そういう作品であると思います。駒井哲郎という画家は、こういう作品を創作活動のピークだとか、そういう提示の仕方でなくて、作品の制作を続けていて、その中で、時折、不意に、さり気なく示してみせたりする人なのかもしれません。私のような、単に見ているだけの者にとっては、捉えどころのない人です。決まったスタイルがないので、駒井の作品をひと目でそうだと見分けることが、正直に言って難しい。

です。

「三匹の小魚」が1958年の作品で、「魚または毒」が1962年の作品なので、それほど制作年が離れているわけでもなく、駒井という人は特定のスタイルを持たない画家であったようです。この作品は、果たして魚なのか画面の真ん中でむちゃくちゃに直線を引いて重ねて真っ黒になったと説明してしまえるような画面です。強いて言えば、その真っ黒なところが魚と言われれば、こじつけで魚に見えなくもない。ちょっと無理かな。といった作品です。見ていると、たしかにひとつひとつの線が自己主張している力を感じますし、それが集まっている迫力ですね。しかし、それが気分というのか抽象的な印象というのではなくて、そこに在るという実在している感じがむき出しになって見る者に迫ってくる。そういう印象です。衿を正さずにはいられない。そういう作品であると思います。駒井哲郎という画家は、こういう作品を創作活動のピークだとか、そういう提示の仕方でなくて、作品の制作を続けていて、その中で、時折、不意に、さり気なく示してみせたりする人なのかもしれません。私のような、単に見ているだけの者にとっては、捉えどころのない人です。決まったスタイルがないので、駒井の作品をひと目でそうだと見分けることが、正直に言って難しい。

第4章 夢の解放 1967〜1975

第3章の敬愛する美術家たちは駒井の作品の展示ではないので、省略します。駒井の晩年の作品ということになります。解説ではフランス留学で陥ったスランプを克服し、円熟期を迎えていたとあります。私には、こ

第3章の敬愛する美術家たちは駒井の作品の展示ではないので、省略します。駒井の晩年の作品ということになります。解説ではフランス留学で陥ったスランプを克服し、円熟期を迎えていたとあります。私には、こ の人の場合、一貫したスタイルをもっていて、成長していったというのは当てはまらなくて、融通無碍に、作品によって作風が変化していった捉えどころのない画家という印象が強いです。だから円熟といったことはイメージできないのではないかと思います。

の人の場合、一貫したスタイルをもっていて、成長していったというのは当てはまらなくて、融通無碍に、作品によって作風が変化していった捉えどころのない画家という印象が強いです。だから円熟といったことはイメージできないのではないかと思います。

「大樹を見あげる魚」(右図)という作品です。パリ留学から帰国後、駒井は<樹>を題材にした作品を何点も制作していますが、その中でも最後に近い作品ではないかと思います。前に見た「樹」は縦の線を引いた結果が樹となったという印象の作品でした。しかし、これは明らかに樹木かそのイメージを描いていると思います。中央に株立ちの木、水面、遠くの森というように構成要素が増えていて、その樹木は脚元が画面からトリミングされるまでにもっとずっと手前にあり、しかも一株だけ独立して描かれています。そのために水面と森は樹木の背後全面を満たしています。しかし、この樹木は「樹」のような2本の線で引かれたようなすっきりとした姿ではなくて、無数の細い樹が寄り集まっているようです。ここでの線はすっきりと引かれた線ではなくて、撚れて曲がり絡まり合っています。喩えは変ですが蛆虫が群れて蠢いているような動きの感じがあります。このより集まっている細い木の線は「三匹の小魚」の細かい生々しい線を想わせる線です。さらに水面の無数の波に水平方向の線が引かれていますが、の線も直線に近いですが、蠢いているような線です。その水面の中から、画面向かって右下のところに2匹の魚が顔を出しています。それは、生々しい水面の一部のようです。つまり、この風景自体がひとつの生きもののように蠢いている。それは現実の風景ではありえないし、夢としても生々しすぎる。それ は線の表現の自立しているがゆえの迫力と言えると思います。

は線の表現の自立しているがゆえの迫力と言えると思います。

「静物」(左図)という作品です。こちら静物というだけあって静かな落ち着いた雰囲気の作品です。グレーを背景に壺が描かれているようですが、この背景のグレーの静かな雰囲気は、初期の夢を描いた作品の薄明るいグレーの感じとは違います。あのぼんやりと靄のかかったような感じではなく、ここでは背景は細いが明確な線が無数に引かれているのが分かります。実際に、初期の代表作「束の間の幻影」と比べてもらうと、薄明るい画面でぼんやりと形が目に映るというものですが、「束の間の幻影」では画面全体がぼんやりしているのに対して、この「静物」は離れて見ているとぼんやりしていますが、画面に目を近づけると無数の線が 引かれているのを、はっきりと認めることができます。それは使われている技法が違うということも原因しているのかもしれませんが、薬剤で銅版の表面を腐食させて雰囲気の効果を出す技法ではなくて、わざわざ銅版を削って線を引くという作業を無数に繰り返している。しかも、その線は力が入るでもなく抜けるでもなく、薄く細い線で、おそらく力の加減が難しく、労力を要する。それを無数にひくということは途方もない集中した時間を、敢えてかけていると考えられます。もちろん、作品を見る者にとっては、作者が時間をかけたとか苦労したから作品がすばらしいとはかぎらないわけです。しかし、この作品の無数に引かれた線には、その時間が籠められていて、その時間を感じさせる何かがある。「束の間の幻影」には、それは感じられません。しかし、だからといって、この「静物」という作品に、駒井の苦労を直接感じとることができるか、というとそれはない。むしろ、軽さがある。それは、私の想像ですが、駒井は、線を引くということを、遊びのように楽しんで、喜々として行っていたのではないか。これは、前に見た「エチュード」や「魚または毒」といった作品でやっていたことを、何度も試みてきて、そこに駒井自身が喜びや楽しみを見出してきた結果と、私は想像してしまうのです。

引かれているのを、はっきりと認めることができます。それは使われている技法が違うということも原因しているのかもしれませんが、薬剤で銅版の表面を腐食させて雰囲気の効果を出す技法ではなくて、わざわざ銅版を削って線を引くという作業を無数に繰り返している。しかも、その線は力が入るでもなく抜けるでもなく、薄く細い線で、おそらく力の加減が難しく、労力を要する。それを無数にひくということは途方もない集中した時間を、敢えてかけていると考えられます。もちろん、作品を見る者にとっては、作者が時間をかけたとか苦労したから作品がすばらしいとはかぎらないわけです。しかし、この作品の無数に引かれた線には、その時間が籠められていて、その時間を感じさせる何かがある。「束の間の幻影」には、それは感じられません。しかし、だからといって、この「静物」という作品に、駒井の苦労を直接感じとることができるか、というとそれはない。むしろ、軽さがある。それは、私の想像ですが、駒井は、線を引くということを、遊びのように楽しんで、喜々として行っていたのではないか。これは、前に見た「エチュード」や「魚または毒」といった作品でやっていたことを、何度も試みてきて、そこに駒井自身が喜びや楽しみを見出してきた結果と、私は想像してしまうのです。

同じ静物を扱った作品でも「Nature

Morte(静物)」(右図)という最晩年の作品では、明確な線が消え失せて、「束の間の幻影」の雰囲気に戻っています。こちらは、ジョルジオ・モランディの、瓶や壺を並び替えた配置で何枚もの静物画を制作して、その小さな画面が、まるで世界そのもののように見えてくる、そんな作品に似た印象を受けます。

「星座」(左図)という作品は、カラーの作品で、今まで見てきたモノクロから解き放たれたような印象を受けますが、かといって極彩色になったのではなく、相変わらずと言っていいかもしれない、濃淡のグラデーションに少しだけスパイスのようにバリエイションが付け加わったくらいにしか。「束の間の幻影」が黒ではなく、群青色の基調になったという印象です。むしろ、カラーとなって色彩を喜々として画面にぶちまけるように使っているのは、同じころに制作された「花々」(右下図)という作品の方でしょうか。さて、「星座」は細分化された四角形の枠のそれぞれに、あるいは枠をはみ出して何ものかが描かれていて、その枠の中も別々の世界になって

「星座」(左図)という作品は、カラーの作品で、今まで見てきたモノクロから解き放たれたような印象を受けますが、かといって極彩色になったのではなく、相変わらずと言っていいかもしれない、濃淡のグラデーションに少しだけスパイスのようにバリエイションが付け加わったくらいにしか。「束の間の幻影」が黒ではなく、群青色の基調になったという印象です。むしろ、カラーとなって色彩を喜々として画面にぶちまけるように使っているのは、同じころに制作された「花々」(右下図)という作品の方でしょうか。さて、「星座」は細分化された四角形の枠のそれぞれに、あるいは枠をはみ出して何ものかが描かれていて、その枠の中も別々の世界になって いる。それは、星座というたくさんの星々が集まって、何万光年も遠く離れた我々が星座として見るような。その一つ一つの星がそれぞれ存在していて、それを星座としてみている我々はひとつひとつの星の存在とは別のもののように星座を見ている。その間の途方もない時間と存在のリアルのズレそれを、小さな枠と、その枠を乗り越えてしまうというふたつのあり方として画面を作っている。そのような枠のあり方にとってモノクロよりもカラーの方が濃淡以外のバリエイションの必要だった、と言えるのではないかと思ったりします。その途方もなく長い時間を小さな画面に凝縮し、積み重ね、畳み込み、刻みつける、しかしとは言っても、その結果が決して重く息苦しいものになってはならず、長い時間が、その画面の中に流れているようにするために、その枠と色彩があった。しかもそれだけでなく、その描かれているものたちの細部もです。それらは「束の間の幻影」にはなかったものではないかと思います。言ってみれば、「束の間の幻影」にあった夢が凝縮され、リアルな表れとして結晶した、そういう印象を受けます。

いる。それは、星座というたくさんの星々が集まって、何万光年も遠く離れた我々が星座として見るような。その一つ一つの星がそれぞれ存在していて、それを星座としてみている我々はひとつひとつの星の存在とは別のもののように星座を見ている。その間の途方もない時間と存在のリアルのズレそれを、小さな枠と、その枠を乗り越えてしまうというふたつのあり方として画面を作っている。そのような枠のあり方にとってモノクロよりもカラーの方が濃淡以外のバリエイションの必要だった、と言えるのではないかと思ったりします。その途方もなく長い時間を小さな画面に凝縮し、積み重ね、畳み込み、刻みつける、しかしとは言っても、その結果が決して重く息苦しいものになってはならず、長い時間が、その画面の中に流れているようにするために、その枠と色彩があった。しかもそれだけでなく、その描かれているものたちの細部もです。それらは「束の間の幻影」にはなかったものではないかと思います。言ってみれば、「束の間の幻影」にあった夢が凝縮され、リアルな表れとして結晶した、そういう印象を受けます。

駒井哲郎の初期作品です。そこには

駒井哲郎の初期作品です。そこには