ラファエル前派の画家たち言えばミレイ、ロセッティ、ハントといった人たちで、彼らはラファエル前派兄弟団に参加したし、運動の中心メンバーとしてリードしていました。その一方で、彼らが精力的に作品を発表し、少しずつ世間の耳目を集めていくに従って、運動が広がっていきました。それ応じて、運動に参加したり、運動には参加しなくても彼らと相互交流をつづけたり、運動には距離を保ちながらも間接的に影響を受けたり、様々なかたちでラファエル前派の運動に係る人々がでてきました。ここでは、そのような画家たちをピックアップしてみたいと思います。 (1)伝記的事実 アーサー・ヒューズ(1832〜1915)は、ロンドンに生まれ、15歳でロイヤル・アカデミーに進学します。まるで、ミレイのようですが、ミレイのようなハッタリも交えて目立ったという人ではなかったようです。そのうちにティーンエイジャーであるうちに、ラファエル前派の機関紙「ジャーム」を読み、深い感銘を受けたということになっています。おそらく、ロイヤル・アカデミーの学生であったでしょうから、ラファエル前派のことは情報として知っていて、機関紙を目にするチャンスにも恵まれていたのでしょう。そして、ロセッティやミレイといった人々実際に出会い、親交を深めたといいます。ただし、ラファエル前派兄弟団には参加はしなかったものの、1957年にロセッティが中心となったオクスフォード大学の討論室の壁画制作のメンバーに加わったり、ラファエル前派の第二派のサークルである「ホガーズ・クラブ」の創設者の一人となった、というようにラファエル前派に対して関係を保ちつつも、微妙な距離を置き続けたということになっています。 ヒューズは、むしろ挿絵画家として活躍し、生涯で750枚もの挿絵を描いたとされています。おさらく、彼は挿絵画家として生計をたてていたのではないかと思います。本人は画家として立ちたいと思っていたのか、挿絵画家との両立を考えていたのかは、分かりませんが。そのあたりが、ラファエル前派との距離や彼の作風に表われているように思います。 (2)挿絵画家としてのアーサー・ヒューズ

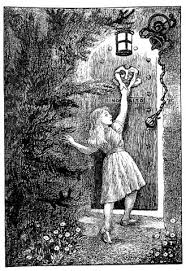

この分野の最高傑作といえるものはジョージ・マクドナルドの「At the Back of the the North Wind」につけた挿絵であり、「Good Words for the Young」に表われています。これらの大きく区切られたデザインは、贅沢に渦巻く髪の毛や洗練された特徴といった、ラファエル前派の様式を見慣れない未知のものに変えて、「the Beautiful Lady」(右下図)の子供の視点を伝えています。マクドナルドの物語の視覚化は叙情的で、非常に想像力豊かで、激しい、彼の最高の作品であり、ヴィクトリア朝の挿絵の傑作のひとつと言えましょう。

(3)オフィーリアに見られるヒューズの特徴 1852年のロイヤル・アカデミー展に出品して「オフィーリア」(左図)が、ヒューズがラファエル前派の影響を受けて描いた作品ということになっています。他方、「オフィーリア」といえば、ラファエル前派の主要メンバーであるミレイの代表的作品にもあります。奇しくも、同じ主題の作品が同じ展覧会で展示されたわけで、描いた画家は驚いたのではないでしょうか。ここでは、「オフィーリア」について、同じ主題の有名なミレイの作品と比べながら、ヒューズの特徴を考えてみたいと思います。

これに対して、ヒューズのオフィーリアは、ラファエル前派の影響を受けて鮮やかな色彩を用いた細密描写を試みてはいるのですが、それは人物描写、つまり、オフィーリアの描写に限定されています。そして、オフィーリア以外の二次的な部分は、概略化され、効果的な雰囲気作りを担わ

そして、ヒューズのオフィーリアは川辺に佇んでいる姿を描いていますが、この後に溺死してしまうことを、この絵を見る限りではうかがい知ることはできません。彼女は木に腰かけ、川の流れを見下ろして、無駄に花を水面に落とす、病的な青白い少女として描いています。全体的な印象派は儚げで、大人の女性を感じさせない少女のようで、透明な白いガウンを着ているのは、子どもの天使のようでもあり、髪の毛に絡まっている藁は茨の冠のようにも見えます。そこに、無垢な少女らしさと殉教者のイメージがダブらされています。そこに彼女を襲う悲劇の予兆は示されていません。しかし、この作品を見る者はハムレットの中のオフィーリアの運命を知っています。それだからこそ、この作品に表われているオフィーリアの無垢な表情に、はかなさや純粋さを想像させるのです。これは、例えば、ヒューズと同じように、川辺に佇むオフィーリアを描いたジュール・バスティアン・ルパージュの作品(右図)が、強い感情を表情にあらわし、悲劇を作品の中で予想させるものとなっているのと違います。 ヒューズは、この作品の10年後の1863年に再び同じ題材を取り上げ、「オフィーリア(そして、彼は再び来ることはありません?)」(左図)を制作しました。10年前と同じように、川に溺れる数分前の花を手にしている時点の姿です。父がハムレットの手にかかり、そのハムレットから愛 あの人はもう来ないの。

あの人はもう来ないの。

ええ、ええ、あの人は死んだのよ。

それならあなたの死の床に行くわ。

あの人はもう決して帰って来ません。

お髭は雪のように白かった、

亜麻色の髪が美しかった。

あの人は行ってしまった、行ってしまった、

みんなが嘆いています。

神よ、あの人の魂に安らぎを。

そしてすべてのキリスト教徒の魂に、お願いするわ、お別れよ。 (ハムレット第4幕第5場) ここで描かれているのは、歌って人々の前から退場した後の姿です。タイトルの副題はこの場面への言及と思えますが、ヒューズは人々の前で狂気を明らかにする場面でもなく、7場で語られる溺死した場面でもなく、そこで語られていない溺死する数分前の場面を描いています。ヒューズの代名詞ともいえる青が印象的な目と赤い髪に病的に映る透明な白い肌の憂鬱そうな若い女性が、柳の木の麓に立って、花を拾っています。その柳の木の無効は濃い色合いでほとんど黒く、その表面にわずかに明るい反射物があるので水、つまり川が流れていると想像できます。その川が暗さとなっているところが、画面に描かれている植物の象徴的な意味と相俟って、悲劇的な予感の仄めかしとなっています。例えば柳は悲しみと愛の放棄、デイジーは純潔、赤いポピーは死の象徴という具合です。それらは、見る者がハムレット、そしてオフィーリアの錯乱と死をすでに知っていて、劇の中には出てこない場面を想像することを喚起するように導いている。そして、作品全体が、直接的にオフィーリアの悲劇を描いているのではなくて、間接的に見る者の想像力を促すことによって描いている。ここにヒューズの作品の大きな特徴があると思います。それが、穏やかさであったり、繊細さといった印象を結果として生んでいると思います。 (4)ヒューズの主な作品 ■『四月の恋』

アルフレッド・テニスンの「粉屋の娘」という詩をもとに描かれたようです。1856年に、この作品がロイヤル・アカデミーで展示された時に、詩の一部が添えられていました。 愛すれば心は軋み苛立ち痛むもの 愛に漠とした後悔はつきものか 目は無為の涙に濡れながら 無為の習いによってのみわたしたちは結ばれる 愛とはいったい何でしょう、いずれ忘れてしまうものなのに ああ、いいえ、いいえ ヒューズは、この詩のこまごまとして部分を描写する代わりに、ヒルガオの繁る庭のあずまやで口論する若い恋人を描いていると言います。ヒューズは設定を栗の木と忘れな草が生えている水車小屋からツタに蔽われた四阿屋にかえて、さらに、その奥の開けた外にライラックが咲き、石畳の床にはバラの花びらが散っている、というように描いています。このツタは永遠の愛を象徴するものでもあり、バラは愛を表わします。そのバラの花びらが床に散っていることは、愛が終わってしまったことを示していると言えるかもしれません。この作品では、景色で恋人たちを表現していて、ヒューズは、この作品の後で、他の作品にもこの手法を用いていくことになります。ですから、本来は、この作品で描かれる中心は恋人たちです。しかし、画面でそれと分かるように描かれているのは女性で、男性は女性の右手に影が見える程度です。しかも、二人がいる四阿屋の中は暗く影になっています。これは、同じ時期のラファエル前派、例えばミレイやハントの作品に見られるような画面の隅々にまで明るい光があたって、画面全面がくっきりと隈なく描かれているのとは違います。光は前面と奥の窓のように開かれたところから差し込んできているようで、前面からの光、つまり見ている人の背後に光源があって、その光が女性を照らし出しているような設定です、したがって彼女の背後は影になってしまいます。正確に言えば、画面向かって左から茂っているツタを越えてさしてきています。だから右下が影になっています。そのあたりの彼女のスカートやツタは影でぼやけています。その反対に、彼女の顔の一部と青いスカート、スカーフがハイライトになって、印象が際立っています。彼女の顔の一部が照らされ、一部が影になっているところが、とくに顔の表情が描き込まれていないにもかかわらず、恋の陰りのような表情を見る者に想像させます。顔を景色のようにして表情を見せていると言えます。そうなのです。何よりも、女性のドレスの青と木の葉のグリーンの息を呑むほどの鮮やかさが印象的です。全体に影の部分おおい仄暗い画面の中で、青と緑が鮮やかに輝くと、なんとなくひんやりとした密やかで繊細な印象が強くなります。全体に青みがかった色調のなかで女性の腕と顔の肌色が透き通るようです。女性の顔の表情は細かく描き込まれておらず、観る者の想像に任せるということなのでしょうが、全体の色調と俯きかげんポーズから、物憂げというのか、哀しみを湛えているように見えます。そこをはっきりと描いていないことによって、具体的な感情としてよりも雰囲気として恋の苦しさとか儚さ、それによる哀しさが漂ってくる効果を上げているように見えます。不健康とまでは行かないけれど、繊細さを突き詰めて行けるところまで行ったという感じがします。 代表作「四月の恋」に色調もヒロインの様子も似ている作品です。「四月の恋」は小品ですが、この作品はさらに小さな作品です。この作品も「四月の恋」と同じように詩を題材にして、そのある場面を描き出しています。その原典となった詩はエリザベス・バレット・ブラウニングの『オーロラ・リー』という9巻からなる連作詩です。作品タイトルは主人公の女性の名前でもあり、彼女によって語られ、女性の教育を受ける権利、働く権利な ラファエル前派の特徴のひとつに社会的な主題で作品を制作することがあります。ハントの「良心のめざめ」やロセッティの「見つかって」といった作品などが代表例でしょうか。それらの作品は風俗画として描かれていますが、倫理的な要素が添えられ、当時の生活をリアルに画面上に再現しているものです。どちらかというと、福音主義の立場から堕落した人間の生き方とその救済という方向で寓話にちかい形態となっています。一方、この「ロムニーを退けるオーロラ・リー」は、男女の平等といった社会問題に触れているところはありますが、あくまでも文学である詩をとりあげて、その場面を絵としたもので、たまたま、その典拠となった詩が女性の権利とか生き方をテーマとしているものです。ヒューズという画家の資質から、この作品を見ても、現実を批評的に描くというよりも、物語の世界を幻想的に描くという作品という方がふさわしいものだと思います。実際に、この作品を依頼したのは美術の収集家で慈善事業にも熱心なエレン・ヒートンという女性ですが、出来上がったヒューズの作品を見て、詩の中で描くべき場面の選択について、意見が合わなかったようです。また、ヒートンは、絵の中ではオーロラが詩とは異なり、白ではなく緑の服を着ていると不平を述べたそうです。これに対して。1860年にヒートンに宛てた手紙の中で、ヒューズは緑の方が背後の風景の彩りとよりしっくり調和すると述べて、色の選択の正しさを訴えています。ヒューズはまた、叔母がいては情景が混乱すると考えて、画面から省いたとも記しています。ヒューズはヒートン宛の後の手紙に、詩を貶されたばかりのオーロラがこれほど美しく描かれているのは具合が悪くないかという、ラスキンの冗談めかした寸評も引用しています。 そこで、作品を見ていきましょう。全体として、青と緑の色彩が画面全体を覆い尽くす、その色調よって幻想的な風景を作り出しています。「四月の恋」に比べて、人間の存在感はより希薄になっていて、例えば左側の男性と、彼の手前の白百合を比べてみれば、どちらに存在感があるがは一目瞭然です。二人の人物は地に足がついていないように見えて、画面の中で浮遊しているかのようです。中央の女性も人間と言うよりは妖精のような実体としての存在感があまり感じられず、顔の表情にも生気があまり感じられません。こんなことを書くと不健康で死んだ絵のように受けられるかもしれませんが、これに対して自然描写は細かくて、生命感が感じられるものとなっていて、これに対して、人間を見る目が無常観のような人の儚さに目が行くような視点で描かれているように見えます。その場合、人間の存在の現実性が薄くなって、幻想の風味が反比例するように前面に出てくる。それが、ヒューズの作品の特徴ではないか、と思います。それをヒューズ独特の青と緑の鮮やかな色調が効果的に盛り立てている。それゆえでしょうか、ここで描かれている女性は、ギュスターブ・モローやベルギー幻想派のクノップフの描く幻想的な女性を想わせるところがあると思います。

一方、シャロット姫が中州から離れる場面を取り上げた画家は何人かいます。例えばウォーターハウスの1888年の有名な作品「シャロットの乙女」(左下図)はテニスンの死を忠実に再現しようとします。画面全体が夕暮れのような薄暗いなかで雪のように真っ白なドレスを着て、船首に彼女自身の名が

同じような小舟に乗ったシャロットを描くのでも、すでに死んでしまった状態を選択する画家もいました。シャロットの横たわる死体が暗示する官能性や、死と美あるいは官能性と精神性の合わさった退廃的な魅力を画家たちは表現しようとしました。そこにあるものは世紀末の退廃的な文学で感じられるものと同質のものです。例えば、ジョン・アトキンソン・グリムショー(右図)は小舟を棺桶のようにしてシャロットの死体が横たわり、川を流れ下るところを描きました。一晩中、亡くなって死体となった女性が川に浮かんでいるときの、あたりの静寂を伝えています。エキゾティックな小舟に横たわる彼女は、樹木の生い茂った背景や月明かりに照らし出された夜空と対照的に配置されています。

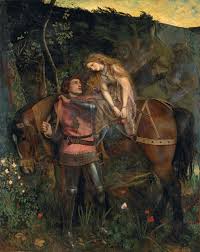

ヒューズのふたつのシャロットに共通しているのは、彼女の悲しげな顔の表情をくっきりと描いているということと、彼女の顔色は血の気のなくなったような蒼白で、着ている衣装も白という、白で統一し、それを中心の画面の色を構成していることです。しかも、その白は透明感があります。血の気のない顔は透き通るよう印象ですし、衣装は薄絹のような質感です。そして、シャロットが少女のように描かれている点も特徴的です。従って、ハントやウォーターハウスで感じられる肉体の官能性は稀薄です。そのかわりに純粋さ、あるいは夢見るように恋に憧れる印象が強まります。城に幽閉され、外界から遮断されたシャロットは現実に外界の他人と接することができなかったため、男性は現実の肉体をもった存在ではなく夢の中で想像するしかなかった。ランスロット卿に恋をしてしまったとはいっても、鏡に映った姿を認め、そして、直接目にしたとしても、城の窓から遠めに眺めた程度です。そこに現実感を求めるのは無理ともいえます。むしろ、男性というものを知らない少女が初めて見た男性に憧れてしまう、一種の夢のようなもので、ヒューズは、他の画家がいわゆる恋愛として描いているのに対して、夢見るような憧れのような恋として、全体を夢のように描いている。そういう恋をしているシャロットは、呪いによって生命を喪失していることもあり、現実世界での存在を透明なものとして描いていると言えます。シャロットを白で統一的に描いているのは、そのためではなかったのか。

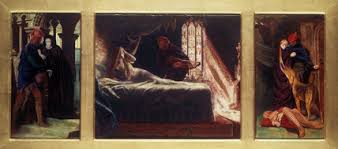

ヒューズは、ハントが詩の一場面を描いたのに対して、全体の物語の中から劇的な3つの情景を選んで、中世の祭壇に飾られた三連画のように3枚のパネルを繋げて、続けて見るようにまとめました。左のパネルには、城に近づこうとするポーフィロの姿が描かれています。また、中央の大きなパネルには、マデラインが目覚めて、かたわらにポーフィロを見出すところです。この場面では寝間着と敷布の白さがマデラインの純潔を象徴し、ステンドグラスの濃厚な色合いがポーフィロの真剣な努力に注意を引き付けています。そして、右のパネルが最後の場面で、城から逃げ出そうとする二人が、ハントが先に描いた絵にもあったように、酩酊して床に横たわる給仕がおそるおそる踏み越えようとしています。中央のパネルの金色のフレームの下の方に物語の内容を確認する意味で詩の一節を引用してあります。

Young virgins might have

visions of delight, And soft adorings from their

loves receive Upon the honey’d middle of the

night. If ceremonies due they did

aright, And supperless to bed they must

retire, And couch supine their beauties

lily white, Nor look behind, nor sideways,

but require Of heaven with upward eyes for

all that they desire. 比較的小規模な作品が多いヒューズについては珍しい大作です。金色のフレームで飾られているわりには、作品の基調は、夜の場面を描いているせいもあって、比較的地味で、薄明かりの中に人物に淡い光が当たって浮かび上がってくるように映る、輪郭がくっきりしない夜の空間は、夢のようでもあり、また、中世の祭壇画のようなスタイルも現実の世俗的な空間から離れた雰囲気を作り出して、ヒューズの幻想的な画風がうまく生かされた作品になっていると思います。 また、ヒューズは1858年頃にキャンバスではなく紙に縮小版とでもいえるような同じ題材を扱った三連画形式の作品(右上図)を制作しました。その作品では、左の部分ではポーフィロはマデラインのところにアンジェラに案内される場面となって、少し変化しています。

涙流すな 嘆くな乙女 男心は移り気なもの 今日は海辺に あしたは山に 求めさまよう 浮気もの 泣くな乙女よ 未練は捨てて 明るい笑顔を 作っておくれ どうせ悲しい 人の世ならば せめて楽しい ふりをしよう 少女が不幸な恋がもたらす悲しい想いから逃れることができないことに気づいたときの憂鬱な混乱状態を表わしていると言います。彼女がタペストリーに写していた散った薔薇の花びらは、喪失、とりわれ処女性の喪失を象徴しているとみなされるそうです。また左上の窓の外にいるツグミがその鳴き声を暗示していて、少女の雰囲気が鳥の声により惹起されていることが仄めかされていると言います。この作品の何よりの特徴は少女の衣装の紫色と髪の赤が暗色系の全体の色調のなかで、妖しく映える色彩効果です。これが象徴的な雰囲気作りに大きく寄与して印象を強くしていると思います。

15世紀の半ばにトーマス・マロリーが著した「アーサー王の死」には、この聖杯を王の円卓の騎士団が探し求めるストーリーがひとつの柱になっています。ガラハッドの父ランスロットはそれを見つけたのですが、彼が過去におかした罪のために近づくことができず、他の騎士たち、中でもパーシヴァル、ボールス、ガラハッドの3人だけが、聖杯があると信じられていたカーボネック城に辿り着くことができました。そして穢れ無き心の純潔さと潔白さを併せ持つガラハッドだけがこの冒険をやり遂げ、ついに奇跡の幻影として現われた救世主キリスト自身の手から聖杯を授かることに成功します。 アーサー王伝説に魅了されたヒューズは、アルフレッド・テニスンが聖杯伝説を改作した詩「ガラハッド卿」(1842年)の次の詩句を基に、この作品を制作しました。 空では雲が裂け、山々の果てまで、 轟きわたるオルガンの音が、 漲り上がり、震え響いてまた落ちる。 その時大樹も小樹も揺らぎ、ひれ伏して、 翼がはためき、その声が明らかに聞こえる。 「ああ、忠実な神の騎士よ! 馬に乗れ!聖杯はすぐそこにある」と。 こうして私は宿屋や邸宅、農家を、橋や浅瀬、庭園や囲い地の傍らを過ぎ去った。 武装を解くまい、何が起ころうとも、 聖杯を見つけるまでは。 夜空と、そこに暗く移る雲と山影をあらわす青とその陰影は、ヒューズ特色がよく出ていると思います。そして、その暗い(深い)青と対照的に天使の光り輝く黄色との対照と、その天使の光に照らし出され、黄色味を帯びる左手の馬上の騎士、そして手前の、暗闇から浮かび上がる岩稜の不気味な影が印象的です。天使の顔がロセッティ風で、顔の描き方が、そのパターンから抜け出ることがなくて、個性とか微妙な表情が見られないところがあります。しかし、この画家は人物のポーズや色彩の陰影などによって、人物の表情に代わり、雄弁に語るところが、この作品でもよく出ていると思います。。

窓辺でひざまづいて祈っている1人の少女。窓辺からの光は少女を明るく包み、美しい横顔を照らしています。彼女のまとっている青色のマントのすそには美しい花の刺繍がほどこされ、よく見ると柔らかそうな金髪にも赤い花がついています。野原でお花を摘んできたのでしょう、床の上に置かれた包みからも花々があふれ出ています。マーガレットや形状からポピーらしい赤い花、髪についているのもこのポピーだと思われます。それ以外にも重厚な扉の浮き彫りに花のモチーフが使われており、少女の純粋な表情とこうした花のモチーフ、全体の優しく明るい色遣いが見る者の心を穏やかにする作品だと思います。そんな少女が手にしているのは、野草のような小さな青い花です。その形状、そしてこの絵の題名から、この花は、英名がforget-me-not

である「忘れな草」であると思われます。忘れな草の花言葉は、「真実の愛」「私を忘れないで」というものです。恋人にドナウ川の岸辺の美しい花を贈ろうとして足をとられ、川に飲まれた若者が「私を忘れないで」という最期の言葉とともにこの花を恋人に向かって投げたという中世ドイツの悲恋の伝説がもとになっているそうです。そしてデイジーの花言葉が、純潔、美しさ、無邪気。赤いポピーの花言葉は、慰め、喜び。慰めや喜びという意味のポピーが髪についたままという存在感ある使われ方をしていることを考えても、この少女の祈りは、悲観的な雰囲気ではなく、希望や明るさを感じさせます。年齢的なことからも恋愛に関することかも知れません。そして、部屋には大きな留め金のついている衣装箱、奥にはベッドが見えています。少女の寝室だとわかります。室内はすべてが暗闇に包まれています。彼女の狭いベッドは、ゴシック様式の装飾が施されたフレームを ■The Overthrowing of the Rusty

Knight

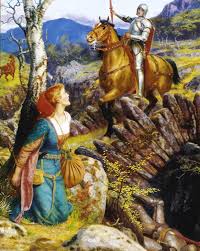

美しい若き乙女は、彼女の純潔を脅かした悪党を打ち負かした甲冑に身を包んだ騎士の前に、憧れの感謝の表情を浮かべて立ち向かいます。馬上槍試合が行われたばかりの古橋の下の小川には、相手は命を失って横たわっており、勇敢な騎士の馬の息づかいは、まだ戦いで熱を この作品は、テニソンの中世のロマンスと騎士道の物語『ガレスとリネット』から取られており、描かれている瞬間は、主人公ガレス卿かがリネットを捕らえて木に縛り付けていた暴君イブニングに勝利した直後です。ガレスとリネットの詩は、1872年に「国王牧歌」のために書かれたもので、19世紀のアーサー王伝説の最も影響力のある現代的な再解釈であり、テニソンの最も広く描かれたテキストの一つです。物語は、母親により、騎士になることを反対されていたガレスは、身分を隠し、1年間の台所下働きを勤めることと引き換えに騎士になることを許される。やがて、数々の障害を乗り越え、ガレスは美しい乙女リネットを助けるための冒険をやり遂げるというものです。

|

ど、当時の社会が直面する緊急課題の多くを取り上げ、それだけでなく芸術の創造行為と政治活動の長短を論じていたことから議論を湧き起こしました。この作品の主人公は詩人になりたいという志をもった女性です。彼女の従兄のロムニーは社会改革を目指して運動しています。ロムニーは彼女の志を冷笑し、自分の社会奉仕の大義に生涯を捧げてほしいといって求婚します。それは、彼女にとって詩人になる夢を捨てて、社会運動を進めるロムニーを妻として陰で助けるということです。彼女はロムニーの求婚を断ります。しかし、オーロラは後に彼女育ててくれた叔母からロムニーの申し出を断ったことを厳しく非難されます。当時のイギリス社会では、女性に相続権は認められなかったため、ただ一人男子の跡取りであるロムニーが財産のすべてを相続した後、オーロラは一文無しになってしまうことになるのです。ところがその後、オーロラはロムニーに愛を告白し、詩は意外にも幸せな結末を迎えることになります。オーロラは詩人として成功を収め、ロムニーはついに、オーロラも人生をかける使命を持つに値すると理解したからでした。

ど、当時の社会が直面する緊急課題の多くを取り上げ、それだけでなく芸術の創造行為と政治活動の長短を論じていたことから議論を湧き起こしました。この作品の主人公は詩人になりたいという志をもった女性です。彼女の従兄のロムニーは社会改革を目指して運動しています。ロムニーは彼女の志を冷笑し、自分の社会奉仕の大義に生涯を捧げてほしいといって求婚します。それは、彼女にとって詩人になる夢を捨てて、社会運動を進めるロムニーを妻として陰で助けるということです。彼女はロムニーの求婚を断ります。しかし、オーロラは後に彼女育ててくれた叔母からロムニーの申し出を断ったことを厳しく非難されます。当時のイギリス社会では、女性に相続権は認められなかったため、ただ一人男子の跡取りであるロムニーが財産のすべてを相続した後、オーロラは一文無しになってしまうことになるのです。ところがその後、オーロラはロムニーに愛を告白し、詩は意外にも幸せな結末を迎えることになります。オーロラは詩人として成功を収め、ロムニーはついに、オーロラも人生をかける使命を持つに値すると理解したからでした。