|

2017年7月27日(木)Bunkamuraザ・ミュージアム この時期は、法務関係者向けのセミナーが急に増え出す。それは定時株主総会が終わって、繁忙期が終わったころであり、また通常国会が終わって法改正が出揃ったことでその関係の情報が出てくるのを各企業の担当者が集め始めるからだ。この日もその関係で、あるセミナーに出かけた。テーマは民法改正に関するもので、終わったのが4時半過ぎ、その場所から手近なところであれば、ちょっとだけ寄れると、見つけたのがこの展覧会。Bunkamuraザ・ミュージアムは立地が好きでなく、渋谷駅の喧騒、とくにスクランブル交差点は観光名所のようで外国人観光客がたむろしているような奇妙な場所になっていて、道玄坂あたりまでは、通るだけで疲れてしまって、絵を見に行くような落ち着いた気分にはなれない。

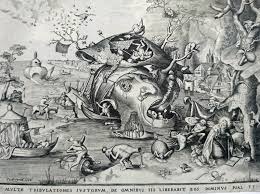

この展覧会は、一人の画家の回顧展のようなものでなくて、ある意図のもとに作品を集めた企画による展覧会なので、その趣旨がとのようなものかについて、展覧会パンフレットから引用します。 現在のベルギーとその周辺地域では、中世末期からの写実主義の伝統の上に、空想でしかありえない事物を視覚化した絵画が発展しました。しかし18世紀、自然科学の発達と啓蒙思想がヨーロッパを席巻するなか、不可解なものは解明されてゆき、心の闇に光が当たられるようになります。かつての幻想美術の伝統が引き継がれるのは、産業革命後の19世紀、人間疎外、逃避願望を背景とした象徴主義においてでした。画家たちは夢や無意識の世界にも価値を見出し、今日もこの地域の芸術に強い個性と独自性を与えつづけています。本展では、この地域において幻想的な作品を作り出した一連の流れを、ボス派やブリューゲルなどの15・6世紀のフランドル絵画に始まり、象徴派のクノップフ、アンソール、シュルレアリスムのマグリット、デルヴォー、そして現代のヤン・ファーブルまで総勢30名の作家による、およそ500年にわたる「奇想」ともいえる系譜を。約120点の国内外の優れたコレクションです。 奇想というのは、普通でない見方ということになるでしょうか、現実を正面から直視するのではなくて、視点をずらして少し斜に構えると同じ現実が違って見えてくる、それは皮肉だったり風刺だったり。ボスやブリューゲルは、そういった印象があります。そういう傾向は19世紀のロップスからマグリット、そしてファーブルなんかも入るかもしれません。しかし、そこに不可解な心に闇を見つめた作品であるのか、疑問に思われるところがありました。むしろ、そういう傾向のクノップフやスピリアールト、デルヴォーの作品が浮いてしまっている印象でした。また、このようなアイディアで企画して作品を集めるのが大変だったことはわかりますが、15~7世紀のボス派やブリューゲルは本人の絵画作品がほとんどなく、版画や工房の作品ばかりというのは寂しいし、19世紀のベルギー象徴派はクノップフの絵画作品はなくて、デルヴィルが数点とアンソール、あとは単発というのはもの足りないと感じました。私には、展覧会の全体として奇想の系譜を見たのではなくて、その企画の趣旨からは離れて、個別に数点の作品を見てきたという展覧会でした。

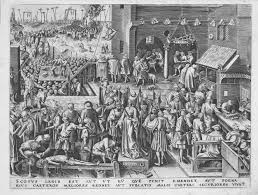

彼等の詰め込んだ画面のごちゃごちゃした感じは、1970年代後半に活躍したギャグマンガ「マカロニほうれん荘」(右上図)で鴨川つばめがよく描いたキャラクターが入り混じったカオス状態のような見開きのコマによく似ていると思うのです。この画像を見ると、この中の そんな中で、ルーベンスの版画作品(右図)は、ボスやブリューゲルのその他大勢のパワーであるとすると、その他ではなくヒーローがそれとして画面に存在している作品になっています。これらの版画は、油絵の具で彩色して大画面の作品で見たくなる作品でした。ひとりの個人としての人物を立派に描くという点では、ルーベンスはフランドルの画家たちとは異質な感じがします。たぶん、ボスやブリューゲルの詰め込みの画面の個々の人物をヒーローのように立派に描くことができることをして、その画面で神や聖人を正面から壮麗に描いたところにルーベンスという画家の凄いところがあるということが、今回の展覧会を見ていて、そんな気がしました。

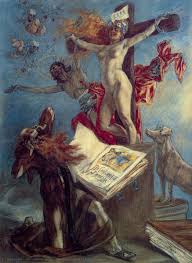

で、ベルギー象徴派の先駆者フェリシアン・ロップスです。ボスやブリューゲルのような中世のカトリック信仰にドップリと浸かった中での作品に対して世紀末のデカダンスと大衆受けのセンセーショナリズムの中での作品です。 ベルギー象徴主義のフェリシアン・ロップスによる「誘惑」は現実世界を退廃的に語っているといえま 16世紀フランドルの画家による「聖アントニウスの誘惑」(右図)では、右手前に座った聖アントニウスに対して、中央に裸婦がいて誘惑している場面です。彼女の隣には異形の者が並んで、順番に聖アントニウスを誘惑したり脅したりしようとしているということでしょう。ここでは裸婦は、そういう列の一人です。これらに対して聖アントニウスは端然とした姿勢を崩していません。ここでは、左右で異形の誘惑者と聖アントニウスが向き合うように配置され、誘惑する者たちが異形であるのと聖アントニウスが対照になっているので、異形が異様であるほど、聖アントニウスの自制心の強さが強調される構成になっています。

ジャン・デルヴィルの「赤死病の仮面」(左下図左)という紙に木炭とパステルで描かれた作品です。この人も、以前にベルギー象徴派展でも見ましたが、ロップスと同じで、奇想という衒いで勝負している。言ってみれば素直な変態で、いかにもいう類型的になりそうなデザインで画面を作っています。この作品、木炭で真っ黒になるほど塗りこんで、時にパステルの色が入って、ダークな妖しさを演出しています。死神の姿は、暗い中で顔がぼうっと浮かび上がるようにぼんやりと描かれて、木炭の粗い描線の効果を生かしています。その顔は不気味な感じが募るようにデフォルメされています。この顔の形は小山田二郎(左下図右)の宗教的な作品と外形的に似ている感じがしました。しかし、小山田の作品にある重苦しさとか切迫感は感じられず、その代わりに妖しい美しさといった方向性なのではないかと思いました。

ベルギー象徴派というとクノップフを筆頭に、ここで見たロップスとかデルヴィルなどが知られているようですが、むしろ強く印象に残ったのは、これから紹介する3人でした。それぞれ静謐な画面なのですが、そのなかに普通じゃない異様なものがあるという作品です。 ウィリアム・ドグーヴ・ヌンクの「黒鳥」(右図)という作品です。山奥に深く刻まれた渓谷で急流のあとに突然あらわれる静かな凪のような場所の流れで ヴァレリウス・ド・サードレールの「フランドルの雪景色」(右図)という作品です。ブリューゲルを意識して描かれた作品だそうですが、正 レオン・スピリアールトの「堤防と砂浜」という作品です。墨と水彩による、といってもほとんど色彩感がなく、墨絵のようなモノクロームな夜の海岸で、堤防の直線的な黒い影を境にして、画面上部はどんよりとした雲がたれこめたグレーな世界、下半分は海岸と砂浜なのだろうが。影になって漆黒のなか、ちょうど、月が水平線上にあって(画面上でも上下の境目)、一筋の月光が海面に直線の光線をつくっている。月の光の冷たく冴えたさまが海面上の一筋の直線の光線が走っています。ウィリアム・ドグーヴ・ヌンクの図式的な画面をさらに推し進めて、その上に色彩のいろどりを取り払ってしまったような作品ですが、静謐さとヒンヤリするような冷たい感触、そこに漂う孤独感とか不安さのような雰囲気は、ボスやブリューゲルと対照的な極北といえると思います。スピリアールトの作品が一点しかないのが、本当に残念でした。 このあと、アンソールの展示が充実していたようですが、私は素通りです。

Ⅲ.20世紀のシュルレアリスムから現代まで

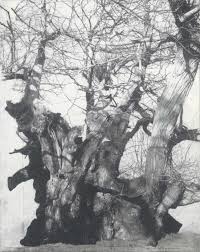

ここで印象に残ったのは、パトリック・ファン・カーケンブルフの「2007-2014年、冬の日の古木」(右図)という鉛筆によるスケッチです。鉛筆と絵具で緻密に描かれた、写実的だけど小さな階段と扉がある架空の木。執拗なほど精確に描き込まれた、写真のように見えてしまう。まるで、そういう木が現実にあって、それを撮影した写真のように見えてきます。

|