2019年12月13日(金) 東京ステーションギャラリー

諸事情から急遽有給休暇をとることになって、とはいっても出社して朝一の仕事をこなして、あとは家に帰るのも変なので、この日、美術館をハシゴするように回った。最近、そういうことを、よくやるようになってきている。よくまあ、頭の中がこんがらがらないと、我ながら感心している。というわけで、寒い日だったが、東京駅の地下街で遅い昼食を摂って、丸の内の改札のところのステーションギャラリーの入り口へ。会期のはじめで、平日の午後とあって、すいていた。とは言っても、人気の美術館なので、午前中にいった美術館の私1人で展示室を独占するということは起こらない。来ている人は様々で、老若男女、私のようなスーツ姿もいれば、突飛なファッションの若い人もいる。ほとんどの人が1人か2人くらいで、グループやファミリーは皆無で、真剣に作品を見ているひとばかりだった。したがって、静かで、ほどよい緊張感がある雰囲気で、じっくりと個々の作品と向き合うことができた。

さて、いつものことになっているが、私は美術展を見に行っても、その展示されている作家のことは知らないことがほとんどなので(たいていは展覧会チラシに引用されている作品を見て、面白そうだと出かけるパターンなので)、今回も、坂田一男という作家のことは知りません。まあ、作家についての知識がなくても、作品を見て面白がっていればよいわけで、坂田という作家がどういう人なのか、特に知っている必要はないわけです。それで、あえて知識や情報を求めたりはしないのは、いつものことです。まあ、これから展覧会の感想を縷々書き連ねていくにあたっての導入みたいな感じと、展覧会を企画し開催する主催者は、何らかの意図があって、こういうのを見せたいと考えているのであって、そういう趣旨が、作家の紹介を兼ねた「主催者あいさつ」で述べられている(中には、開催の趣旨、つまり何を見てもらいたいかが、よく分からない場合、往々にして規模が大きくて盛んに宣伝されている美術展がそう)ので、いつも引用して紹介している。かといって、私が主催者の趣旨に沿って鑑賞しているとは限らず、その時は展示趣旨とかけ離れて鑑賞していることが、ここに明らかになる。そういうメリットもあるので、引用することにしている。

さて、いつものことになっているが、私は美術展を見に行っても、その展示されている作家のことは知らないことがほとんどなので(たいていは展覧会チラシに引用されている作品を見て、面白そうだと出かけるパターンなので)、今回も、坂田一男という作家のことは知りません。まあ、作家についての知識がなくても、作品を見て面白がっていればよいわけで、坂田という作家がどういう人なのか、特に知っている必要はないわけです。それで、あえて知識や情報を求めたりはしないのは、いつものことです。まあ、これから展覧会の感想を縷々書き連ねていくにあたっての導入みたいな感じと、展覧会を企画し開催する主催者は、何らかの意図があって、こういうのを見せたいと考えているのであって、そういう趣旨が、作家の紹介を兼ねた「主催者あいさつ」で述べられている(中には、開催の趣旨、つまり何を見てもらいたいかが、よく分からない場合、往々にして規模が大きくて盛んに宣伝されている美術展がそう)ので、いつも引用して紹介している。かといって、私が主催者の趣旨に沿って鑑賞しているとは限らず、その時は展示趣旨とかけ離れて鑑賞していることが、ここに明らかになる。そういうメリットもあるので、引用することにしている。

“キュビスム以降の抽象絵画の展開を核心で理解し、その可能性を究極まで推しすすめた画家、坂田一男(1889~1956)。世界的にも稀有な高い次元に到達していた坂田一男の仕事の全貌を展示し、その絵画に織り込まれた世界の可能性をひもときます。坂田一男は第一次世界大戦後の1921年に渡仏、同時代の抽象絵画と出会い、10年以上にわたってフランスで最前衛の画家として活躍しました。1933年の帰国後、故郷の岡山で制作に励み、また前衛グループ「アヴァンギャルド岡山」を結成し後進の育成にも努めます。しかし坂田の仕事は生前・歿後を通じて岡山以外で大きく紹介されることはほとんどなく、忘却されていたといって過言ではありません。本展は、近代美術史を精緻に解析し、その可能性の再発掘と刷新に挑む造形作家の岡﨑乾二郎氏を監修者に招き、〈現在の画家としての〉坂田一男の全貌を提示するはじめての展覧会となります。特に日本帰国後から戦後にかけての坂田の仕事の展開を国内外の作家たちと比較しつつ、20世紀絵画表現の問題群として読み解くセクションは、絵画の潜勢力を解き放つ機会となるでしょう。絵画そして世界の巻き返し=再生はまだ可能なのです。”

それでは作品を見ていきましょう。

Ⅰ.滞欧期まで 事物の探求─事物に保管されたもの/空間として補完されたもの

坂田の習作や初期の作品などの展示です。坂田の本格的な画家としての出発は1921年の渡仏から説明されていましたが、ここでは、主に、その渡仏前と、滞欧時の作品が展示されていました。最初に目に入った裸婦のデッサンは岸田劉生を想わせるような、重量感たっぷりの、肉体が存在しているという感じの作品でした。それが1917年の制作ということで、この時すでに坂田は20代の後半で、作品として完成しているといえるので、習作として、もともとの嗜好から、どういう紆余曲折を経て、ここまできているのかは分かりません。この展覧会の監修者の岡崎乾二郎は岸田劉生について、写実を徹底して追究していった結果、外観の印象は生々しく崩れ出し異様に感じられ始め、ついには見慣れた姿かたちからはみ出す可塑的、無形の物質的真実が現われてくる。そういう視覚対象として定位できない「無形なもの」を現わすことに向かっていたと言っています。そういう視点で、坂田のデッサンを見ると、裸婦の筋肉を異様なほど強調して、各部分が筋肉解剖図を拡大したもののように見える、その全体像はグロテスクに見えてくる。私には、そういうところの執拗さが、岸田に通じているように思えたのでした。

坂田の習作や初期の作品などの展示です。坂田の本格的な画家としての出発は1921年の渡仏から説明されていましたが、ここでは、主に、その渡仏前と、滞欧時の作品が展示されていました。最初に目に入った裸婦のデッサンは岸田劉生を想わせるような、重量感たっぷりの、肉体が存在しているという感じの作品でした。それが1917年の制作ということで、この時すでに坂田は20代の後半で、作品として完成しているといえるので、習作として、もともとの嗜好から、どういう紆余曲折を経て、ここまできているのかは分かりません。この展覧会の監修者の岡崎乾二郎は岸田劉生について、写実を徹底して追究していった結果、外観の印象は生々しく崩れ出し異様に感じられ始め、ついには見慣れた姿かたちからはみ出す可塑的、無形の物質的真実が現われてくる。そういう視覚対象として定位できない「無形なもの」を現わすことに向かっていたと言っています。そういう視点で、坂田のデッサンを見ると、裸婦の筋肉を異様なほど強調して、各部分が筋肉解剖図を拡大したもののように見える、その全体像はグロテスクに見えてくる。私には、そういうところの執拗さが、岸田に通じているように思えたのでした。

その次の「裸婦」という1924年の作品は、ブラックの作品と見紛うばかりで、ひとつの完成された作品として見ることができるものです。この二つの作品のスタイルのあまりの開きが、私には不可解というか、それぞれの作品が、それぞれに完結しているようにスタイルが完成して見えるだけになおさらなのです。どうやら、この作家の性格からいって、流行を追い求めて器用にスタイルを変えていくようなタイプではなさそうなので、作家のなかで、この二つの作品の開きにも、何らかの一貫性があるような気がするのですが、それは、私の眼で作品画面を見る限りでは、分かりませんでした。岸田劉生を白樺派のヒューマニズムの一つとして捉えて、フランスで後期印象派を勉強してきてもよかった。おそらく、同時代の日本からの留学生は、そっちの方向性の勉強をして、それを日本に持ち帰り、洋行帰りの箔をつけて画壇でアピールするのが一般的であったのではないかと思います。しかし、坂田は、こういう作品をせっせと学び描いていた。そこでの戸惑いというのか、不可解さというのは、この展覧会を見ていて最初に感じて、それが抜けきれずに終わったのでした。後で、作品を見ていくとわかりますが、作品の傾向としては、この後はワンパターンといえるほど一貫しているので、印象が拡散してしまって捉えどころがないというのではないのですが、どういう作品なのかということを、印象をまとめて言葉で概括しようとすると、頓挫してしまうのです。

その次の「裸婦」という1924年の作品は、ブラックの作品と見紛うばかりで、ひとつの完成された作品として見ることができるものです。この二つの作品のスタイルのあまりの開きが、私には不可解というか、それぞれの作品が、それぞれに完結しているようにスタイルが完成して見えるだけになおさらなのです。どうやら、この作家の性格からいって、流行を追い求めて器用にスタイルを変えていくようなタイプではなさそうなので、作家のなかで、この二つの作品の開きにも、何らかの一貫性があるような気がするのですが、それは、私の眼で作品画面を見る限りでは、分かりませんでした。岸田劉生を白樺派のヒューマニズムの一つとして捉えて、フランスで後期印象派を勉強してきてもよかった。おそらく、同時代の日本からの留学生は、そっちの方向性の勉強をして、それを日本に持ち帰り、洋行帰りの箔をつけて画壇でアピールするのが一般的であったのではないかと思います。しかし、坂田は、こういう作品をせっせと学び描いていた。そこでの戸惑いというのか、不可解さというのは、この展覧会を見ていて最初に感じて、それが抜けきれずに終わったのでした。後で、作品を見ていくとわかりますが、作品の傾向としては、この後はワンパターンといえるほど一貫しているので、印象が拡散してしまって捉えどころがないというのではないのですが、どういう作品なのかということを、印象をまとめて言葉で概括しようとすると、頓挫してしまうのです。

「キュビスム的人物像」という1925年の作品です。坂田は、この作品の2年前からフェルナン・レジェに師事したと説明されていますが、何かレジェとは異質な感じを、この作品から感じます。そもそもキュビスムとはどういうものか、監修者の岡崎の言葉を借りると、“感覚器としての眼が実際に見ているものは、われわれがいままで見ていると思い込んでいた対象の姿とは違う。眼に実際に飛び込んでくると思っていた像とのズレ、これが印象派から後期印象派、キュビスムに至る流れで画家たちが共有するようになった自覚だった。(中略)印象派からキュビスムに至る画家たちが、眼に直接入ってくる視覚情報から離れ、人が感覚を超えて把握し認識している対象のリアルかつ確実な姿こそを、絵画として論理的に構築することに向かった。キュビスムはこうした思考を代表的に示しているとみなされたのである。確かにキュビスムの核心にあったのは、視覚が一瞥して捉えることのできる代表的な像への関心の、むしろ低下である。それはキュビスムの、一見して判じがたい、その画面に明らかである。(『抽象の力』より)”ということで、これは描かれた画面こそ違いますが、坂田が渡欧前に習作していた岸田劉生のグロテスクな画像と志向に共通性があると思います。理屈の上では一貫している。それで、坂田はキュビスムの画家レジェに師事したのか、しかし、画風がレジェとは異質に思えます。

「キュビスム的人物像」という1925年の作品です。坂田は、この作品の2年前からフェルナン・レジェに師事したと説明されていますが、何かレジェとは異質な感じを、この作品から感じます。そもそもキュビスムとはどういうものか、監修者の岡崎の言葉を借りると、“感覚器としての眼が実際に見ているものは、われわれがいままで見ていると思い込んでいた対象の姿とは違う。眼に実際に飛び込んでくると思っていた像とのズレ、これが印象派から後期印象派、キュビスムに至る流れで画家たちが共有するようになった自覚だった。(中略)印象派からキュビスムに至る画家たちが、眼に直接入ってくる視覚情報から離れ、人が感覚を超えて把握し認識している対象のリアルかつ確実な姿こそを、絵画として論理的に構築することに向かった。キュビスムはこうした思考を代表的に示しているとみなされたのである。確かにキュビスムの核心にあったのは、視覚が一瞥して捉えることのできる代表的な像への関心の、むしろ低下である。それはキュビスムの、一見して判じがたい、その画面に明らかである。(『抽象の力』より)”ということで、これは描かれた画面こそ違いますが、坂田が渡欧前に習作していた岸田劉生のグロテスクな画像と志向に共通性があると思います。理屈の上では一貫している。それで、坂田はキュビスムの画家レジェに師事したのか、しかし、画風がレジェとは異質に思えます。

会場では、レジェの「緑の背景のコンポジション」(左側)と坂田の「女と植木鉢」(右側)が並んで展示されていました。画面が垂直の直線と半円の組み合わせによって構成されているところに共通点がありますが、二つの作品の印象は全く異なります。レジェの作品は、画面に様々な事物が並べられているようで、それぞれの輪郭がはっきりしていて、また、それらが鮮やかな色彩で対照させられています。これに対して坂田の作品にはレジェの作品にあるように明確な区分と対照がありません。各部分がつながっていたり、融合していたり、境界がはっきりしないのです。また、同系統の色で描かれているので、その境界の不明確さが促進させられています。“単純にいえば図と背景の関係です。レジェは対象の空間と対照内部の空間を等価に扱い、相互を反転させたり重ね合わせたりしようとする趣向はなかった。図の周囲はそのまま背景として抜けてしまっています。展開するにつれ、レジェの絵画はこの性格を強め、さまざまなモチーフが一つの同じ空間=背景の上に浮遊しているような表現が、その特質になっています(展示されている「緑の背景のコンポジション」がまさにそういう作品です)。対して坂田の絵画は背景も図となる対象と同じ強度で塗りこめられ、背景は虚空の余白ではなく、対象と同じようにボリュームが充満しているように描かれています。(『展覧会図録』より)”と岡崎が解説しています。それは、この時期の坂田の作品の塗りの薄さが、そういうように見える点もあると思います。「キュビスム的人物像」なんて水彩画のように淡い塗りで、ところどころ水彩絵の具の滲みのように半透明で、そこを隣り合った事物が透き通って侵害しあっているようなところがあったりしています。それは、「女と植木鉢」でも、人体と植木鉢が半身ずつ融合してしまっているように見えますが、それは同じような色で、同じように塗られていて、つながっているように見えるからです。そこには、二人の空間の捉え方の違いが大きいのでしょうが、色彩のセンスの違いも小さくないと思います。そして、このような坂田の空間表現の特徴は、この後も一貫していたということです。その基本的特徴を図録のなかで次のように列記されていますが、それぞれの特徴を表すような作品がリンクの画像のように並べて展示されていました。

会場では、レジェの「緑の背景のコンポジション」(左側)と坂田の「女と植木鉢」(右側)が並んで展示されていました。画面が垂直の直線と半円の組み合わせによって構成されているところに共通点がありますが、二つの作品の印象は全く異なります。レジェの作品は、画面に様々な事物が並べられているようで、それぞれの輪郭がはっきりしていて、また、それらが鮮やかな色彩で対照させられています。これに対して坂田の作品にはレジェの作品にあるように明確な区分と対照がありません。各部分がつながっていたり、融合していたり、境界がはっきりしないのです。また、同系統の色で描かれているので、その境界の不明確さが促進させられています。“単純にいえば図と背景の関係です。レジェは対象の空間と対照内部の空間を等価に扱い、相互を反転させたり重ね合わせたりしようとする趣向はなかった。図の周囲はそのまま背景として抜けてしまっています。展開するにつれ、レジェの絵画はこの性格を強め、さまざまなモチーフが一つの同じ空間=背景の上に浮遊しているような表現が、その特質になっています(展示されている「緑の背景のコンポジション」がまさにそういう作品です)。対して坂田の絵画は背景も図となる対象と同じ強度で塗りこめられ、背景は虚空の余白ではなく、対象と同じようにボリュームが充満しているように描かれています。(『展覧会図録』より)”と岡崎が解説しています。それは、この時期の坂田の作品の塗りの薄さが、そういうように見える点もあると思います。「キュビスム的人物像」なんて水彩画のように淡い塗りで、ところどころ水彩絵の具の滲みのように半透明で、そこを隣り合った事物が透き通って侵害しあっているようなところがあったりしています。それは、「女と植木鉢」でも、人体と植木鉢が半身ずつ融合してしまっているように見えますが、それは同じような色で、同じように塗られていて、つながっているように見えるからです。そこには、二人の空間の捉え方の違いが大きいのでしょうが、色彩のセンスの違いも小さくないと思います。そして、このような坂田の空間表現の特徴は、この後も一貫していたということです。その基本的特徴を図録のなかで次のように列記されていますが、それぞれの特徴を表すような作品がリンクの画像のように並べて展示されていました。

“1.図として表わされた表面の背後(内部)にも、その周囲(外部)と異なる別の空間が内包しているとみなすこと。

“1.図として表わされた表面の背後(内部)にも、その周囲(外部)と異なる別の空間が内包しているとみなすこと。

2-1.積極的な形態=図として表わされた対象(「a」とする)に対して、周囲に生まれるネガティブな地としての領域(「非a」とする)を図「a」と同様に充実したものとして扱った。

2-2.周囲の空間「非a」は図「a」が置かれることによって、はじめて現象する=性格が定まるのであって、図が描かれる前から、画面上に一元的な空間が先験的にあるとみなされない。

3.画面に先験的な空間がない以上、図「a」を描くと周囲に発生する領域「非a」と、図「b」を描くと周囲に発生する領域「非b」が同じ空間であるとは前提できない。

4.複数の線を描くと補完的にそれぞれに発生する複数のネガティブな空間を、それぞれ実体的で充実したものとして扱う。

5.いわゆる絵画全体の地(基底面)には、この補完的に発生するそれぞれ充実した、「非a」「非b」「非c」という複数の異なる領域自体が重ね合わさっているものとして扱う。ゆえに一元的で中立的な空間(平面)は存在しない。

共通の地として扱われてきた地は積極的に何かが描かれうる領域ではないのだから、「非a」「非b」「非c」…を複数の空間の重なりとして表現することは、容易なことではありません。それは積極的に表現されるものではなく、極めて抽象的な操作の中で現われてくる実践的性格です。”

共通の地として扱われてきた地は積極的に何かが描かれうる領域ではないのだから、「非a」「非b」「非c」…を複数の空間の重なりとして表現することは、容易なことではありません。それは積極的に表現されるものではなく、極めて抽象的な操作の中で現われてくる実践的性格です。”

例えば「コンポジション」という1926年の作品では、鍋や蓋つきの容器の半分ずつ描かれ、また数本のパイプが並んだのが途中で隠れてしまうように描かれ、それぞれが領域で囲まれて、それぞれの領域の中でそれらの描かれた背景が同じような強度で色が塗られています。背景と事物のどちらが前か分かりません。そして、それらの事物を半分に重なっている真ん中の長方形の帯のような図形は、背景のようでもあり、全面で事物を隠しているようにも見えます。また、それぞれの領域が画面上で前にあるのか、奥にあるのかの重なり方のつじつまが合っていません。例えば、真ん中の帯状の長方形は左側の鍋の上に重なっているように見えて、その鍋の下の台のようなグレーと同じ空間にあるように連なっています。

これは、このフロアの展示室のエレベータの向こうの部屋に参考展示されていたル・コルビジェの「ニレ」という作品が、ピュリスムというフランスで坂田にレジェよりも影響を与えたとされる理念に共通するものがあると言います。作品タイトルの楡の木は画面の中に見つけることはできませんが、正面から見た二本の瓶や手のひらなど、あえて平面的なモチーフを選びながら、並んだ瓶が物理的な前後関係を無視してオーバーラップするなど、画面の中に特殊な空間を作り出そうとしています。

そういう影響関係や坂田の作品の空間の特徴は理屈ではわかるような気がしますが、それでは、どうして坂田はそういうように空間を表わすことを志向したのか。それは感覚として、画面を見ていて、私には想像することができませんでした。おそらく、それは作品が語ってくれるはずのものですから。それは、これからの展示で明らかになっていくのでしょうか。

Ⅱ.帰国後の展開 戦中期 カタストロフと抵抗─手榴弾/冠水

1933年に坂田は帰国します。この時代の日本は日中戦争から第二次世界大戦に突入していこうとする頃で、国内は国家総動員体制が敷かれようとしていた、つまり、言論が弾圧されたりして自由が抑圧され、画壇でも戦争への協力を強制されるような時代でした。しかし、帰国以後の坂田の仕事には、このような社会情勢に影響を受けず、ヨーロッパで学んだ抽象的な絵画制作を一貫して続けていたように見えます。それは、現在では想

1933年に坂田は帰国します。この時代の日本は日中戦争から第二次世界大戦に突入していこうとする頃で、国内は国家総動員体制が敷かれようとしていた、つまり、言論が弾圧されたりして自由が抑圧され、画壇でも戦争への協力を強制されるような時代でした。しかし、帰国以後の坂田の仕事には、このような社会情勢に影響を受けず、ヨーロッパで学んだ抽象的な絵画制作を一貫して続けていたように見えます。それは、現在では想 像することもできませんが、驚くべくことだったと、それは、そもそも坂田の絵画の中に、変動する時期に対する抵抗が構造として組み込まれていたではないかと説明されていました。そうであれば、前にも触れましたが、坂田の絵画の志向というのが、ここで明らかになるのかもしれません。

像することもできませんが、驚くべくことだったと、それは、そもそも坂田の絵画の中に、変動する時期に対する抵抗が構造として組み込まれていたではないかと説明されていました。そうであれば、前にも触れましたが、坂田の絵画の志向というのが、ここで明らかになるのかもしれません。

とはいえ、帰国後の坂田の作品のなかで取り上げられた題材がわずかに時局に対応しているのではないかという変化を監修者の岡崎が指摘しています。その一つが銃を持った兵士の姿が現われるデッサンです。これはレジェの作品のような丸と円筒で構成された人物の描き方です。もう一つは鯉のぼりです。例えば「端午」という1957年の作品です。“空気を孕んで膨らむ鯉のぼりの下部が唐突に切断され、黒く塗り込められた空間として描かれていることです。この理の領域の周囲には遠近法を示唆する斜行する線が描かれ奥行きを暗示しています。しかし、その闇の深さは画面前面を通した他の背景部とは(同じ黒を基調としていても)連続していません。あたかも鯉のぼりが孕んでいた黒い闇が流出して周囲を充し、そこだけ別の空間としての闇を湛えているようにも見えます。兵の養成を鼓舞する鯉のぼりは、軍国主義の時代において好んで掲げられるようになったと言われています。その鯉のぼりが日本刀で断ち切られたように切断され、黒い闇に浸されている。時代の空気への暗示、批判をも感じさせる表現です。”と岡崎は図録で語っています。しかし、並んで展示されていたスケッチをみれば、岡崎が指 摘する鯉のぼりの切断は、風に吹かれて尻尾の部分が折れているように描かれていると見る方が自然だと思います。むしろ、スケッチと比べてみて、画面のなかで寸詰まりのように尻尾を折り曲げている鯉のぼりに対して、漆黒の背景に白く引かれた枠線や色の帯が伸びやかな垂直線で対照されている。それが折り曲げようという圧力に対して、それを押し返そうという拮抗する緊張関係を画面に作っているように見えます。闇のような黒に対して、白い線を対照させている色遣いにも表れている。むしろ、そういう造形的なところに視線が行くような作品です。後年、坂田は壺を半分に切断するような作品を何点も描きますが、この作品は同じ傾向の作品とみてもよいのではないかと思います。岡崎の説明は、私には少し思い入れが強いと思いますが、少なくとも、この作品には坂田の意思が感じられます。少なくとも、描く対象があって、前のコーナーの対象が分からない絵画とは違います。これは、滞欧によって、坂田は対象を見つけたのか、それとも、当初もっていた抽象的な性向を後退させたのか、あるいは、時代状況の中でそうせざるを得なかったのか、分かりません。とにかく、坂田の作品は、私にとって、見る者の表面的な、心情的な思い入れを許さない潔癖さがあるように感じられます。と書いていたら、 「端午のエスキース」をみると岡崎が解説しているような鯉のぼりの尾が断ち切られているように描かれていたことが、はっきりと分かりました。ただし、岡崎が指摘するように、断ち切られていることに、それほど意味づけをしてしまうのは、後付けのような気がします。坂田の作品は、そのような物語的な色付けにそぐわない、と私には思えます。

摘する鯉のぼりの切断は、風に吹かれて尻尾の部分が折れているように描かれていると見る方が自然だと思います。むしろ、スケッチと比べてみて、画面のなかで寸詰まりのように尻尾を折り曲げている鯉のぼりに対して、漆黒の背景に白く引かれた枠線や色の帯が伸びやかな垂直線で対照されている。それが折り曲げようという圧力に対して、それを押し返そうという拮抗する緊張関係を画面に作っているように見えます。闇のような黒に対して、白い線を対照させている色遣いにも表れている。むしろ、そういう造形的なところに視線が行くような作品です。後年、坂田は壺を半分に切断するような作品を何点も描きますが、この作品は同じ傾向の作品とみてもよいのではないかと思います。岡崎の説明は、私には少し思い入れが強いと思いますが、少なくとも、この作品には坂田の意思が感じられます。少なくとも、描く対象があって、前のコーナーの対象が分からない絵画とは違います。これは、滞欧によって、坂田は対象を見つけたのか、それとも、当初もっていた抽象的な性向を後退させたのか、あるいは、時代状況の中でそうせざるを得なかったのか、分かりません。とにかく、坂田の作品は、私にとって、見る者の表面的な、心情的な思い入れを許さない潔癖さがあるように感じられます。と書いていたら、 「端午のエスキース」をみると岡崎が解説しているような鯉のぼりの尾が断ち切られているように描かれていたことが、はっきりと分かりました。ただし、岡崎が指摘するように、断ち切られていることに、それほど意味づけをしてしまうのは、後付けのような気がします。坂田の作品は、そのような物語的な色付けにそぐわない、と私には思えます。

3階の展示室の角に小部屋のようになっている一廓があります。そこに同じような画面、中央に電球のような物体を描いたような静物画ともコンポジションとも言えるような作品が、デッサンを含めて6~7点か展示されていました。その小部は、その同じパターンのバリエィションという一廓でした。以前に近代美術館での熊谷守一の回顧展でひとつの壁面が同じような猫の画面のバリエィションばかりが並んでいたり、山田正亮の展示室すべてがストライプの画面だったりというのを思い出させました。坂田も、そういう性格の作家な

3階の展示室の角に小部屋のようになっている一廓があります。そこに同じような画面、中央に電球のような物体を描いたような静物画ともコンポジションとも言えるような作品が、デッサンを含めて6~7点か展示されていました。その小部は、その同じパターンのバリエィションという一廓でした。以前に近代美術館での熊谷守一の回顧展でひとつの壁面が同じような猫の画面のバリエィションばかりが並んでいたり、山田正亮の展示室すべてがストライプの画面だったりというのを思い出させました。坂田も、そういう性格の作家な のであることが分かってきました。このあと、そういう性格を嫌というほど味あわされることになるのですが。例えば。「コンポジション」という1936年の油彩で、タイトル不詳の図録にない特別出品の作品、そして黒の背景の「コンポジション」と並んだ作品は、手榴弾を題材にしている作品だそうです。そういう説明がなければ、私には手榴弾とは分かりません。監修者は次のように言っています。“一見するとこの形態は以前より描かれていたスパークプラグの延長にも思えます。スパークプラグが気化したガソリンに爆発的な引火をもたらす装置だったことを思えば、その形状から主に坂田が描いているのは、遠くに飛ばすための柄のついた、柄付き手榴弾、手投げ弾に違いありません。坂田が好んで描いてきた器のモチーフが内部に別の空間を内包させていたように、手榴弾に内包させているのは別の空間のポテンシャルです。が、手榴弾に内包されている別の空間はさらに積極的です。もし手榴弾の外装が破壊されたとき、外部の空間ももはやそのままではありえず、破壊され崩壊するだろうからです。すなわち画面に留まっている(描かれた)手榴弾の内部に保たれているのは、外部空間に一元化されることを拒み、抵抗する異質な空間の自律性ともいえるでしょう。そのポテンシャルはいま現象している絵画全体の空間より大きく、すなわち現在を塗り替えうる別の時間がそこに現実的に存在することを示しています。戦争は、文明も自然も、そして人間性そのものを破壊しつくす、人為がもたらす身の毛もよだつようなカタストロフです。しかし戦中期の坂田の絵画には、すでにカタストロフが抽象化された構造として内在化され組み込まれていた。坂田が一見、時局に応じた絵画を描く必要性も圧力もないかのように仕事を持続することができたのは、そもそも彼の絵画の中に、このように変動する時局とそれに対する抵抗が構造として組み組まれていたからかもしれません。坂田の絵画がぎりぎり抑え込んでいた空間的葛藤は一触即発のポテン

のであることが分かってきました。このあと、そういう性格を嫌というほど味あわされることになるのですが。例えば。「コンポジション」という1936年の油彩で、タイトル不詳の図録にない特別出品の作品、そして黒の背景の「コンポジション」と並んだ作品は、手榴弾を題材にしている作品だそうです。そういう説明がなければ、私には手榴弾とは分かりません。監修者は次のように言っています。“一見するとこの形態は以前より描かれていたスパークプラグの延長にも思えます。スパークプラグが気化したガソリンに爆発的な引火をもたらす装置だったことを思えば、その形状から主に坂田が描いているのは、遠くに飛ばすための柄のついた、柄付き手榴弾、手投げ弾に違いありません。坂田が好んで描いてきた器のモチーフが内部に別の空間を内包させていたように、手榴弾に内包させているのは別の空間のポテンシャルです。が、手榴弾に内包されている別の空間はさらに積極的です。もし手榴弾の外装が破壊されたとき、外部の空間ももはやそのままではありえず、破壊され崩壊するだろうからです。すなわち画面に留まっている(描かれた)手榴弾の内部に保たれているのは、外部空間に一元化されることを拒み、抵抗する異質な空間の自律性ともいえるでしょう。そのポテンシャルはいま現象している絵画全体の空間より大きく、すなわち現在を塗り替えうる別の時間がそこに現実的に存在することを示しています。戦争は、文明も自然も、そして人間性そのものを破壊しつくす、人為がもたらす身の毛もよだつようなカタストロフです。しかし戦中期の坂田の絵画には、すでにカタストロフが抽象化された構造として内在化され組み込まれていた。坂田が一見、時局に応じた絵画を描く必要性も圧力もないかのように仕事を持続することができたのは、そもそも彼の絵画の中に、このように変動する時局とそれに対する抵抗が構造として組み組まれていたからかもしれません。坂田の絵画がぎりぎり抑え込んでいた空間的葛藤は一触即発のポテン シャルとして、戦時の圧迫への抵抗として機能していただろうということです。”引用が長くなりましたが、監修者の強い思い入れで長くなってしまったというか、基本的に、このように作品に思い入れをすることは嫌いではなく、言いたいことは理解できるのですが、私にはついていけないところもあります。監修者の言っていることは、この作品が手榴弾を描いていて、それがどういう意味をもっているかが十分理解していてはじめて、そういう見方ができるということです。そして、坂田は描かれた画面以外の外部のものがたりを前提に作品をつくったということになります。坂田の絵画は、そういう意味とか物語とかメッセージとかいったものに対して禁欲的なものであると私は思います。例えば、ここで引用されているようなカタストロフが内在化されたポテンシャルを、作品画面を見ているだけでは感じることはできませんでした。そういう緊張感とか切迫感は微塵もなく、それは私の感性が鈍感なのかもしれませんが、むしろ、コンポジションという構成を重視して制作された画面で、鈍重で陰鬱ですらある色遣いの画面でから、落ち着いたもの、のんびりとした感じすら覚えたものです。それは、色遣いにおいて色を対立的に並べないことや、曲線を巧みに織り交ぜた事物の輪郭の描き方、そして何よりも、マンガであれば人物を4頭身のギャグマンガのキャラクターのようなスタイルに描かれた中央の事物です。写真の柄付き手榴弾は第二次世界大戦のときのものらしいですが、それと比べると柄が短くて爆弾の部分がすべすべしてガラス電球か器のようです。むしろ、並べて展示されている作品と一緒に見ると、それを題材にして画面のバリエィションを様々に試みた、その題材として恰好の形状だったように見えます。爆弾部分の形状だけを取り出して見れば、1934年の「静物」という作品の中央右の黒い壺のようなものの形状とそっくりです。わたしは、むしろ形状を使いまわすように手榴弾やプラグや器にしてしまうということが坂田の特徴のような気がします。

シャルとして、戦時の圧迫への抵抗として機能していただろうということです。”引用が長くなりましたが、監修者の強い思い入れで長くなってしまったというか、基本的に、このように作品に思い入れをすることは嫌いではなく、言いたいことは理解できるのですが、私にはついていけないところもあります。監修者の言っていることは、この作品が手榴弾を描いていて、それがどういう意味をもっているかが十分理解していてはじめて、そういう見方ができるということです。そして、坂田は描かれた画面以外の外部のものがたりを前提に作品をつくったということになります。坂田の絵画は、そういう意味とか物語とかメッセージとかいったものに対して禁欲的なものであると私は思います。例えば、ここで引用されているようなカタストロフが内在化されたポテンシャルを、作品画面を見ているだけでは感じることはできませんでした。そういう緊張感とか切迫感は微塵もなく、それは私の感性が鈍感なのかもしれませんが、むしろ、コンポジションという構成を重視して制作された画面で、鈍重で陰鬱ですらある色遣いの画面でから、落ち着いたもの、のんびりとした感じすら覚えたものです。それは、色遣いにおいて色を対立的に並べないことや、曲線を巧みに織り交ぜた事物の輪郭の描き方、そして何よりも、マンガであれば人物を4頭身のギャグマンガのキャラクターのようなスタイルに描かれた中央の事物です。写真の柄付き手榴弾は第二次世界大戦のときのものらしいですが、それと比べると柄が短くて爆弾の部分がすべすべしてガラス電球か器のようです。むしろ、並べて展示されている作品と一緒に見ると、それを題材にして画面のバリエィションを様々に試みた、その題材として恰好の形状だったように見えます。爆弾部分の形状だけを取り出して見れば、1934年の「静物」という作品の中央右の黒い壺のようなものの形状とそっくりです。わたしは、むしろ形状を使いまわすように手榴弾やプラグや器にしてしまうということが坂田の特徴のような気がします。

思うに、坂田という人物は、よく言えば堅実、悪く言えば鈍重で飛躍できないタイプの人だったのではないかと思います。器用に目先の作風を変えてみたり、要領よく流行をおいかけるようなことができない。ウサギと亀のウサギにはなれず、亀のように一歩ずつ鈍重に歩を進めるしかできない。そういうタイプだったのではないか思えるのです。先ほど、熊谷守一や山田正亮の回顧展の同じパターンの作品を延々と展示されていたのと類似を述べましたが、熊谷の場合は老境の悟りみたいなもので猫を描きたくなったので、個性とか、作品とか、あまり考えずに楽しんで描いていたら結果的に猫の絵ばかりになってしまったという感じ。また、山田は、これしかないような切迫感があって、このときの山田はストライプ=絵画のような、まさにストライプにしがみいていたように見えました。個人的妄想と言われれ ば、それまでですが、坂田は両者の中間のような気がします。坂田は、あちこち目移りするように、様々な題材を幅広く描くことはできないというか、そもそもそういう発想のパターンがなくて、ある作品を制作したら、次はそこから離れるのではなくて、それを起点にして一歩か二歩離れたようなものしか描くことができない。そういう歩みを重ねていくことで、徐々に作品が変化していく。それは、まさに言葉で説明すれば、天才が直感により飛躍的な発想で新たな作品を制作するというのではなくて、凡人でも論理をひとつひとつ理解していけば追い掛けていくことができる。結果として論理的だということです。このときに、その最初の起点となった地点は、おそらく坂田自身が熟考のうえ意識的に選択したとか、そこに彼の個性とか志向性があるとかいうほど深刻なものではなかったのではないか。どちらかというと、偶然、もっというと行き当たりばったり、僥倖といったようなもの。それは、坂田に限らず、我々自身の人生を考えてみれば思い当たるのではないかと思います。就職とか結婚、あるいはその前の大学を選ぶときなど、人生の岐路とか将来を大きく左右する大きな選択だったにもかかわらず、案外と、行き当たりばったりで、その時の勢いとかに流されたりして、あまり深く考えずに、「えいやっ!」と決めてしまったりするものです。多くの年配のサラリーマンに最初に入社の動機を訊ねても、明快な理由を説明できる人はまれです。だからといって坂田もそうだとは言いきれませんが、フランスにわたって、フリエス、そしてレジェのところで学んで、それほど違和感を覚えたり反発したりしたわけでもなかったので、それが出発点になってしまった。その起点がきまってしまったので、そこから坂田は亀のような歩みを踏み出した。そんなところではないかと妄想できるのです。しかし、坂田が凡人とは決定的に違うのは、その歩みを決して停めなかった、辞めなかったということではないかと思います。したがって、戦時体制のもとで、坂田が画風を変えなかったのは、変えられなかったからで、あとは、それでも生きていける状況にあったからではないかと想像します。

ば、それまでですが、坂田は両者の中間のような気がします。坂田は、あちこち目移りするように、様々な題材を幅広く描くことはできないというか、そもそもそういう発想のパターンがなくて、ある作品を制作したら、次はそこから離れるのではなくて、それを起点にして一歩か二歩離れたようなものしか描くことができない。そういう歩みを重ねていくことで、徐々に作品が変化していく。それは、まさに言葉で説明すれば、天才が直感により飛躍的な発想で新たな作品を制作するというのではなくて、凡人でも論理をひとつひとつ理解していけば追い掛けていくことができる。結果として論理的だということです。このときに、その最初の起点となった地点は、おそらく坂田自身が熟考のうえ意識的に選択したとか、そこに彼の個性とか志向性があるとかいうほど深刻なものではなかったのではないか。どちらかというと、偶然、もっというと行き当たりばったり、僥倖といったようなもの。それは、坂田に限らず、我々自身の人生を考えてみれば思い当たるのではないかと思います。就職とか結婚、あるいはその前の大学を選ぶときなど、人生の岐路とか将来を大きく左右する大きな選択だったにもかかわらず、案外と、行き当たりばったりで、その時の勢いとかに流されたりして、あまり深く考えずに、「えいやっ!」と決めてしまったりするものです。多くの年配のサラリーマンに最初に入社の動機を訊ねても、明快な理由を説明できる人はまれです。だからといって坂田もそうだとは言いきれませんが、フランスにわたって、フリエス、そしてレジェのところで学んで、それほど違和感を覚えたり反発したりしたわけでもなかったので、それが出発点になってしまった。その起点がきまってしまったので、そこから坂田は亀のような歩みを踏み出した。そんなところではないかと妄想できるのです。しかし、坂田が凡人とは決定的に違うのは、その歩みを決して停めなかった、辞めなかったということではないかと思います。したがって、戦時体制のもとで、坂田が画風を変えなかったのは、変えられなかったからで、あとは、それでも生きていける状況にあったからではないかと想像します。

1949年制作の「コンポジション」という作品です。壺のような形と金属バルブのような形が、それぞれ半分ずつ描かれて接合されています。この作品と並んで下絵が何点も展示されていました。そこに坂田の起点から一歩でも二歩でも変わっていこうとする変化の歩みを眼にすることができます。一見すると中央にある壺のような形と金属バルブのような形の接合されたモチーフが目立っていますが、背景となった周囲を様々に動かしているところから、より重要なのはそっちの周囲の部分であったようです。それは、中央と背景の位置関係を様々に動かして、空間のつくりを重層的に変化させて、結果として画面に表われるが別物になってしまう。そういう試みだったと思います。それはまた、中央部の半分ずつの壺(かりに「a」とします)とバルブ(仮に「b」とします)にも言うことができます。例えば壺のみを注視したときに把握される背景の空間(「非a」)と、バルブのみを注視したときに把握される背景の空間(「非b」)は、明らかに空間の現れ方が違ってくるのです。1949年の「コンポジション」という下絵から総合的に完成作としてまとめられた作品は、「非a」と「非B」の異なる空間が同時に存在していることになるわけです。

1949年制作の「コンポジション」という作品です。壺のような形と金属バルブのような形が、それぞれ半分ずつ描かれて接合されています。この作品と並んで下絵が何点も展示されていました。そこに坂田の起点から一歩でも二歩でも変わっていこうとする変化の歩みを眼にすることができます。一見すると中央にある壺のような形と金属バルブのような形の接合されたモチーフが目立っていますが、背景となった周囲を様々に動かしているところから、より重要なのはそっちの周囲の部分であったようです。それは、中央と背景の位置関係を様々に動かして、空間のつくりを重層的に変化させて、結果として画面に表われるが別物になってしまう。そういう試みだったと思います。それはまた、中央部の半分ずつの壺(かりに「a」とします)とバルブ(仮に「b」とします)にも言うことができます。例えば壺のみを注視したときに把握される背景の空間(「非a」)と、バルブのみを注視したときに把握される背景の空間(「非b」)は、明らかに空間の現れ方が違ってくるのです。1949年の「コンポジション」という下絵から総合的に完成作としてまとめられた作品は、「非a」と「非B」の異なる空間が同時に存在していることになるわけです。

そして、坂田は、そのバリエィションとして、半分の壺の反対側を変化させて見せます。「壺のエスキース」という作品は、右半分がバルブが上下反転して、しかも溶け出して形が崩れてしまっているようです。個体のような堅固なものではなく液体のような不定形な様子です。しかも背景の黒い色面がところどころ破れたり、塗りのムラが大きく、空間は安定した感じがしません。それで、奇妙で不安定な印象を受けます。その反面、安定して止まっていないということで、何となく動きを感じることができるのです。この動きの感じというのが、階段をおりた2階のフロアに入ったところで眼にする作品につながっていくのです。その前に、まだ3階で階段を下りる前に参考作品でしょうかモランディの「茶碗のある静物」が展示されていました。以前に、同じ展示室で見たモランディの展覧会を思い出しました。あの時の展示室も、今と同じで、同じパターンの作品がずらっと壁に並んで、見ているうちに飽きてしまうほどでした。説明によれば、モランディと坂田は同年代で、時代を共有していただけでなく、共通する点もあった。モランディの作品は、描かれている器などのモチーフよりも、背景の部分モチーフと同等に、あるいはそれ以上の圧力でせり上がるように存在を主張する。手前にあるはずの器が奥へ、逆に奥にあるはずの物が手前に向かい、あるいは平たいようで膨らんで見えるといったような複雑な空間になっていると説明されていました。坂田の作品を見た後で見ると、じっさいに、そうなのでした。坂田の作品を見ることで、モランディの作品が、配置の変化で画面が刻々と変化していくという並べ替えの面白さだけではないことを教えてもらいました。

そして、坂田は、そのバリエィションとして、半分の壺の反対側を変化させて見せます。「壺のエスキース」という作品は、右半分がバルブが上下反転して、しかも溶け出して形が崩れてしまっているようです。個体のような堅固なものではなく液体のような不定形な様子です。しかも背景の黒い色面がところどころ破れたり、塗りのムラが大きく、空間は安定した感じがしません。それで、奇妙で不安定な印象を受けます。その反面、安定して止まっていないということで、何となく動きを感じることができるのです。この動きの感じというのが、階段をおりた2階のフロアに入ったところで眼にする作品につながっていくのです。その前に、まだ3階で階段を下りる前に参考作品でしょうかモランディの「茶碗のある静物」が展示されていました。以前に、同じ展示室で見たモランディの展覧会を思い出しました。あの時の展示室も、今と同じで、同じパターンの作品がずらっと壁に並んで、見ているうちに飽きてしまうほどでした。説明によれば、モランディと坂田は同年代で、時代を共有していただけでなく、共通する点もあった。モランディの作品は、描かれている器などのモチーフよりも、背景の部分モチーフと同等に、あるいはそれ以上の圧力でせり上がるように存在を主張する。手前にあるはずの器が奥へ、逆に奥にあるはずの物が手前に向かい、あるいは平たいようで膨らんで見えるといったような複雑な空間になっていると説明されていました。坂田の作品を見た後で見ると、じっさいに、そうなのでした。坂田の作品を見ることで、モランディの作品が、配置の変化で画面が刻々と変化していくという並べ替えの面白さだけではないことを教えてもらいました。

さて、階段をおりて2階の展示室にはいると「冠水」という説明。何のことかと言うと、“1944年に決定的な出来事が起こる。瀬戸内海に面する埋立地にあった坂田のアトリエが高潮をかぶり、保存されていた多くの絵画が冠水したのである。その被害の痕を残す1934年制作の「静物Ⅰ」「静物Ⅱ」の画面は痛々して一方で、複数の異なる絵画空間を重ね合わせていく坂田の絵画の構造に、現実的にさらに一次元異なる時空が加わったような不思議な表情を見せている。残された画面は。わずかに付着して残る絵の具の破片を含めて坂田自身による修復を経たものだが、この修復において、水害という事件を生かした創作行為、す

さて、階段をおりて2階の展示室にはいると「冠水」という説明。何のことかと言うと、“1944年に決定的な出来事が起こる。瀬戸内海に面する埋立地にあった坂田のアトリエが高潮をかぶり、保存されていた多くの絵画が冠水したのである。その被害の痕を残す1934年制作の「静物Ⅰ」「静物Ⅱ」の画面は痛々して一方で、複数の異なる絵画空間を重ね合わせていく坂田の絵画の構造に、現実的にさらに一次元異なる時空が加わったような不思議な表情を見せている。残された画面は。わずかに付着して残る絵の具の破片を含めて坂田自身による修復を経たものだが、この修復において、水害という事件を生かした創作行為、す なわち画面の改修が加えられた可能性がないとも言い切れない。事実坂田はその後の制作で、この冠水の影響を画面の構造として取り込んだ絵画─画面が剥落し、そこに別の絵画が浮上するような─の制作を開始するからである。たとえば1949年制作の「エスキース」は同年制作の「コンポジション」のための事前エスキースであろうが、すでに絵の具が剥落したり流れ落ちてしまったような表現が前もって加えられている。冠水、修復の事前と事後の時間順序が転倒したような効果が意図的に画面に組み込まれているのが明らかである。”という説明がありましたが、そうですかというもので、例えばこの解説でとりあげられている「エスキュース」と「コンポジション」は、前で見た壺のエスキュースなのですが、そのことに気づかなくても、べつに壺のバリエィションで十分に楽しめるし、「静物」についても、そういうことについては説明されて、はじめて気づいたのでした。そこで、何か違うとか、そういう効果は、少なくとも私にはなかった。そんなものです。

なわち画面の改修が加えられた可能性がないとも言い切れない。事実坂田はその後の制作で、この冠水の影響を画面の構造として取り込んだ絵画─画面が剥落し、そこに別の絵画が浮上するような─の制作を開始するからである。たとえば1949年制作の「エスキース」は同年制作の「コンポジション」のための事前エスキースであろうが、すでに絵の具が剥落したり流れ落ちてしまったような表現が前もって加えられている。冠水、修復の事前と事後の時間順序が転倒したような効果が意図的に画面に組み込まれているのが明らかである。”という説明がありましたが、そうですかというもので、例えばこの解説でとりあげられている「エスキュース」と「コンポジション」は、前で見た壺のエスキュースなのですが、そのことに気づかなくても、べつに壺のバリエィションで十分に楽しめるし、「静物」についても、そういうことについては説明されて、はじめて気づいたのでした。そこで、何か違うとか、そういう効果は、少なくとも私にはなかった。そんなものです。

Ⅲ-1.戦後1 スリット絵画─積層される時空─海/金魚鉢

このあたりで、私は、だんだんと似た作品が後から後から際限なく現われてくる波状攻撃に圧倒され始めます。それが、このコーナーのタイトルにもなっているスリット絵画です。水平に伸びるスリット状矩形が横縞模様のようにタテに積み重ねられ配置された1950年代の作品です。坂田は1956年に亡くなってしまうので、晩年の作品ということになります。

1948年の「作品」というタイトルの作品です、画面に碁盤目のように縦横に直線がはしり、モンドリアンのような分割線を持った作品です。しかし、モンドリアンの作品はひとつの平面の上で分割線が文字通り平面を分割して線で囲まれた面がそれぞれちがった色で塗り分けられて、それぞれに独立して存在しています。つまり、線はあくまでも面の輪郭になっています。これに対して、坂田の作品では、線で分割された面は、それぞれに独立した存在となっているわけではなくて、面に透き通るようにして線が侵害し貫通しているところがあります。モンドリアンのように面が色で塗り分けられているわけでもなく、グレー一色のところを太い線が貫いている。ですから、モンドリアンのような隣り合った色彩による緊張関係のようなこと、色彩というが目立たなくなっています。坂田の作品は色彩を捨てて、線画のようになっています。

1948年の「作品」というタイトルの作品です、画面に碁盤目のように縦横に直線がはしり、モンドリアンのような分割線を持った作品です。しかし、モンドリアンの作品はひとつの平面の上で分割線が文字通り平面を分割して線で囲まれた面がそれぞれちがった色で塗り分けられて、それぞれに独立して存在しています。つまり、線はあくまでも面の輪郭になっています。これに対して、坂田の作品では、線で分割された面は、それぞれに独立した存在となっているわけではなくて、面に透き通るようにして線が侵害し貫通しているところがあります。モンドリアンのように面が色で塗り分けられているわけでもなく、グレー一色のところを太い線が貫いている。ですから、モンドリアンのような隣り合った色彩による緊張関係のようなこと、色彩というが目立たなくなっています。坂田の作品は色彩を捨てて、線画のようになっています。

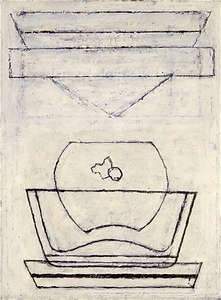

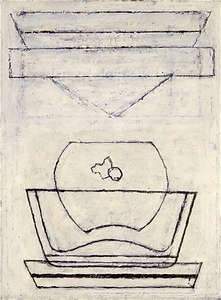

1955年の「コンポジション」という作品です。金魚鉢のようなガラスの器が積層されたような画面です。器の真ん中で浮遊しているように見えるのは金魚が泳いでいる様子でしょうか。金魚が泳いでいるということは、器の内部は外側から隔絶されていることになります。しかし、その器の中を、その外側の器の水面が横断しています。そうすると、複数の器が画面の中で透明に透けるように重なり合っている。以前からの領域が重なり合うのであったのに加えて、ここでは、かつて図として示されたものが透明なものとなって独立した存在ではなくなってきている。独立した存在であれば、それがある領域は排他的で、そこに他の物、例えば線が侵入することはできないはずです。しかし、ここでは線が貫通している。ここでは、そういう事物の存在ではなくて、質の違う空間が重なっている。あるいは、それぞれ異なる器に湛えられた濃度の異なる空間が流出し互いに溶け合うように、なお別の空間がそこに残っている。

1955年の「コンポジション」という作品です。金魚鉢のようなガラスの器が積層されたような画面です。器の真ん中で浮遊しているように見えるのは金魚が泳いでいる様子でしょうか。金魚が泳いでいるということは、器の内部は外側から隔絶されていることになります。しかし、その器の中を、その外側の器の水面が横断しています。そうすると、複数の器が画面の中で透明に透けるように重なり合っている。以前からの領域が重なり合うのであったのに加えて、ここでは、かつて図として示されたものが透明なものとなって独立した存在ではなくなってきている。独立した存在であれば、それがある領域は排他的で、そこに他の物、例えば線が侵入することはできないはずです。しかし、ここでは線が貫通している。ここでは、そういう事物の存在ではなくて、質の違う空間が重なっている。あるいは、それぞれ異なる器に湛えられた濃度の異なる空間が流出し互いに溶け合うように、なお別の空間がそこに残っている。

横長の「コンポジション」です。横長の長方形が並んでいるというように見えますが、これは船ではないかと解説されています。それで、“見かけ上も意味的にも、金魚鉢のような小さな器から、船舶のように、はるかに大きい器へのモチーフへの変化はスムースに思えます。金魚鉢の内側の空間が、船舶の内部へ、さらにその内部はより大きな風景(たとえば海)へと、大きさの次元をこえて通底し重ね合わせられていえるかもしれません。このシリーズのはじまりに見られた、その重なりの効果はやがて後退し、矩形は重なり合うことなく画面の上下に並列されるようになります。一見すれば、この水平、平行に横縞状のスリットが配置された画面は坂田一男の全仕事の展開中、最も抽 象絵画としての純度が高まったシリーズと受け取れます。”そうすると、この長方形を並べた画面は、例えばモンドリアンのような幾何学的な抽象画ではなくて、船舶とか海面の水平線とかいったものを描いたという対象が残されているということではないかと。そうすると、抽象的な作品を制作した人ではあったけれど、坂田という人は抽象画は描かなかった。カンディンスキーのような事物を離れた精神的なイメージを、そのまま画面に反映させようという絵画を志向していない。坂田は、あくまでも実際に対象を見るということを残していた人だったということです。この人らしいと思いますが、対象を描くということから飛躍することはなく、ぎりぎりのところで前提にとどまり続けた境界線上にとどまり続け、一線を踏み越えることはしなかった。モンドリアンの幾何学的なコンポジションの作品群や山田正亮のストライプ作品がズラッと並んでいるのに対しては、それぞれの作品の差異を見比べてみていくと、相対的に個々の作品の特徴が見やすくなってきたりして、飽きることがないのですが、この坂田の作品の、横長の長方形が並んだ作品群は、そういう作品相互の差異を見比べるということができなくて、みているうちに疲れてくるのでした。ことは、私の感性の貧しさからなのかもしれません。しかし、少なくとも坂田の作品が抽象画ではないということから、各々の作品の画面の差異を比べるということを許さなかったのかもしれません。

象絵画としての純度が高まったシリーズと受け取れます。”そうすると、この長方形を並べた画面は、例えばモンドリアンのような幾何学的な抽象画ではなくて、船舶とか海面の水平線とかいったものを描いたという対象が残されているということではないかと。そうすると、抽象的な作品を制作した人ではあったけれど、坂田という人は抽象画は描かなかった。カンディンスキーのような事物を離れた精神的なイメージを、そのまま画面に反映させようという絵画を志向していない。坂田は、あくまでも実際に対象を見るということを残していた人だったということです。この人らしいと思いますが、対象を描くということから飛躍することはなく、ぎりぎりのところで前提にとどまり続けた境界線上にとどまり続け、一線を踏み越えることはしなかった。モンドリアンの幾何学的なコンポジションの作品群や山田正亮のストライプ作品がズラッと並んでいるのに対しては、それぞれの作品の差異を見比べてみていくと、相対的に個々の作品の特徴が見やすくなってきたりして、飽きることがないのですが、この坂田の作品の、横長の長方形が並んだ作品群は、そういう作品相互の差異を見比べるということができなくて、みているうちに疲れてくるのでした。ことは、私の感性の貧しさからなのかもしれません。しかし、少なくとも坂田の作品が抽象画ではないということから、各々の作品の画面の差異を比べるということを許さなかったのかもしれません。

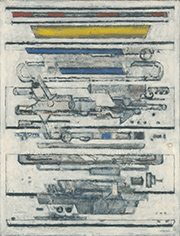

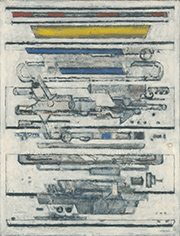

長方形が並んだような作品は横長の画面だけでなくタテ型の画面でも制作されました。「コンポジション(メカニック・エレメント)」という作品もそうです。タイトルにもありますが、こっちは機械のメカニカルに印象が強くなります。この機械というモチーフは直ちにレジェとのつながりを思い出させるかもしれません。機械は、坂田が渡仏時に師事したレジェや彼の生徒たちに共通した抽象の源泉でした。彼らは機械化することによって、人間的な個性を消し去り、ひいては対象を抽象化しようとしました。それを、坂田は思い出したのか。解説では、岩盤掘削機やディーゼルエンジンのような機会に注目していたということですが。横長の画面の作品にはない、線が複雑に絡み合うように交錯していながら、平行線による秩序を作っている。しかし、この作品が無機的で機械的な冷たさを感じさせないのは、限られた色彩がつくり出す微妙な濃淡の変化と独得の味わいを持ったマチエールに負うところが大きい。

長方形が並んだような作品は横長の画面だけでなくタテ型の画面でも制作されました。「コンポジション(メカニック・エレメント)」という作品もそうです。タイトルにもありますが、こっちは機械のメカニカルに印象が強くなります。この機械というモチーフは直ちにレジェとのつながりを思い出させるかもしれません。機械は、坂田が渡仏時に師事したレジェや彼の生徒たちに共通した抽象の源泉でした。彼らは機械化することによって、人間的な個性を消し去り、ひいては対象を抽象化しようとしました。それを、坂田は思い出したのか。解説では、岩盤掘削機やディーゼルエンジンのような機会に注目していたということですが。横長の画面の作品にはない、線が複雑に絡み合うように交錯していながら、平行線による秩序を作っている。しかし、この作品が無機的で機械的な冷たさを感じさせないのは、限られた色彩がつくり出す微妙な濃淡の変化と独得の味わいを持ったマチエールに負うところが大きい。

Ⅲ-2.坂田一男のパラダイム

作品リストや図録では分けられていますが、展示では一緒に並んでいたので、あまり、違いを意識しませんでした。

「コンパス」という作品を見ましょう。“このコンパスは人体に見立てられ、アンドロイドのような姿でも登場します。なぜこの道具を描くことにこだわったのか。ここではコンパスが、紙などの上に円弧を引き、境界をつくって新たな空間を描き出す道具であることに注目しましょう。つまりコンパスは、複数の空間を一画面の上に重ねるという作品のテーマを、説明しているのです。”という説明がありました。しかし、例えば、前のコーナーで見た手榴弾を題材にした作品と画面構成はよく似ているものの、背景が全く違っていて、同じように題材を画面の中央に持ってきているのだけれど、手榴弾を題材にした作品では背景を太く黒い線で明確に区切って、複数の平面を作っているのに対して、この作品では、背景に明確な教会は作られていません。わたしには、解説で説明されているような取り上げた題材に意味付けするようなことは、あまり坂田の作品には見合っていなくて、むしろ題材の形態で画面にハマるかどうか程度ではないのかと思えます。もし、解説のような意味合いでコンパスをとり上げたのであれば、コンパスの描き方は違ったものになるのではないか。

「コンパス」という作品を見ましょう。“このコンパスは人体に見立てられ、アンドロイドのような姿でも登場します。なぜこの道具を描くことにこだわったのか。ここではコンパスが、紙などの上に円弧を引き、境界をつくって新たな空間を描き出す道具であることに注目しましょう。つまりコンパスは、複数の空間を一画面の上に重ねるという作品のテーマを、説明しているのです。”という説明がありました。しかし、例えば、前のコーナーで見た手榴弾を題材にした作品と画面構成はよく似ているものの、背景が全く違っていて、同じように題材を画面の中央に持ってきているのだけれど、手榴弾を題材にした作品では背景を太く黒い線で明確に区切って、複数の平面を作っているのに対して、この作品では、背景に明確な教会は作られていません。わたしには、解説で説明されているような取り上げた題材に意味付けするようなことは、あまり坂田の作品には見合っていなくて、むしろ題材の形態で画面にハマるかどうか程度ではないのかと思えます。もし、解説のような意味合いでコンパスをとり上げたのであれば、コンパスの描き方は違ったものになるのではないか。 例えば、コンパスで円弧を引くときの形態、つまり、コンパスを広げて、それを回転させる形の方が適当ではないでしょうか。坂田という人は、リアルな写実をする人ではないので、それがコンパスであることが分かる必要はあったのか、私には疑問です。だから、解説も触れているように、「釣」という作品の人物に典型的ですが、それは人でもよかった。むしろ、画面を縦に位置を占める物として、画面にハマればよい。むしろ、明確に区分されていない平面の中央に縦に一つの物体が鎮座しているというシンプルな画面を描いているということ。そういう方向で、重層的で複雑な空間構成まで捨てて、シンプルな抽象をしようとしている。そういう作品であるところに、特徴があると思います。というのも、同じ時期に、前のコーナーで見たような水平な平行線を何本も引いた、あるいは機械的な複雑さを画面にしたような作品を描いてもいるわけですから。両極端も言える。二つの方向で抽象的な作品を制作していることになります。それが、次の晩年近くの作品になった、それらの要素をすべて捨て去ったような幻想風の作品を描くようになっていくわけです。それは、静から動への転換のように劇的です。

例えば、コンパスで円弧を引くときの形態、つまり、コンパスを広げて、それを回転させる形の方が適当ではないでしょうか。坂田という人は、リアルな写実をする人ではないので、それがコンパスであることが分かる必要はあったのか、私には疑問です。だから、解説も触れているように、「釣」という作品の人物に典型的ですが、それは人でもよかった。むしろ、画面を縦に位置を占める物として、画面にハマればよい。むしろ、明確に区分されていない平面の中央に縦に一つの物体が鎮座しているというシンプルな画面を描いているということ。そういう方向で、重層的で複雑な空間構成まで捨てて、シンプルな抽象をしようとしている。そういう作品であるところに、特徴があると思います。というのも、同じ時期に、前のコーナーで見たような水平な平行線を何本も引いた、あるいは機械的な複雑さを画面にしたような作品を描いてもいるわけですから。両極端も言える。二つの方向で抽象的な作品を制作していることになります。それが、次の晩年近くの作品になった、それらの要素をすべて捨て去ったような幻想風の作品を描くようになっていくわけです。それは、静から動への転換のように劇的です。

Ⅳ-1.戦後2 残された資料─時間の攪乱=アナーキーなアーカイブ

2階の大きなフロアの展示室から廊下のような細長い展示スペースに移動すると、完成された油絵作品は少なくて、無数の下絵やスケッチの展示でした。作家のメインの作風を追い掛けるようなスタンダードな完成された油絵作品の展示は、これ以前で、だいたい一通りみせてもらって、この最後の展示コーナーは拾遺集のようなものでしょうか。しかし、ふつうの展覧会では、おまけのような位置づけで素通りのように流してしまうことが多い(ずっと展示を見てきて、疲れてしまっていることもあるますが)のですが、坂田の場合は、むしろ、ここの展示が面白かった。というのも、同じようなスケッチが執拗なほど繰り返し描いていて、おそらく、その一枚一枚が微妙に違っていて、そこで作家は試行錯誤を重ねているのでしょうが。それは、大学の実験室とか、あるいは企業の製品開発とかで、先の見込みが計算できないところで、とにかく目先の課題をクリアするために、膨大な失敗を重ねながら、同じような実験を繰り返しているのに似ていると思いました。おそらく、坂田は、はるか遠くを見通すような研究室の理論家のようなタイプではなくて、その理論が現実に実現できるようにさまざまな条件で実験を行うタイプだったのではないかと思います。

だから、坂田の作品は、理想的な美のイメージとかいうようなものを自身が持っていて、その遠い理想を追い続けるというのではなくて、とにかく、目の前に紙と筆があって、そこで描いてみて、それを何度もやっているうちに、いつか、これだ、という作品に巡り合うかもしれないと、繰り返しているような感じがします。そんなことを繰り返していても、成功するかどうかは分からない。だから、そのやっていることは報われるかどうかは分からない人によっては、無駄なこととみなして、こんなことやってられないと放り投げてしまうというのが、少なくないのでしないか。しかし、坂田は、それを放り出すこともなく、執拗なほど繰り返しました。それは、ひとつには、はるかな遠い理想といったような大言壮語を浮ついたものとして、もっと地に足がついた方向性が、本人の性格には好ましかったのではないか。また、坂田自身は、ああでもない、こうでもないと、些細なことかもしれないが、そういうことについて試行錯誤を繰り返すこと自体を楽しんでいたではないかと思います。そのために、坂田は対象を捨てて抽象的な作風の作品を描くようになったかもしれないと思います。というのも、対象を描く具象では、試行錯誤しても、それは対象に近づくためのもので、目標地点ずはっきりしているからです。試行錯誤は、そのための手段で、正解を探し出すような性格になります。しかし、ここで展示されている坂田の無数の下絵をみていると、むしろ、その試行錯誤で、さまざまなことを試してみるところに坂田の創造性があったのではないか、と私には思えるのです。そして、そのことを彼自身が自覚し、それを面白がるように繰り返したのは、晩年近くなってからのように見えます。“同じ紙の裏表に明らかに制作年代の異なるスケッチが描かれている大量のデッサンがあります。自身のスケッチした紙の裏側を、スケッチ用紙として再利用したと推測することもできますが、一方で坂田は自身のデッサンを分断しコラージュしたり、画面の上に重ねるように引用して描くことも行っています。つまり、制作年代の異なる絵画を重ねること、すなわち時間の攪乱は坂田の方法の中に、すでに組み込まれていた特徴であったことに気づかされるのです。”こういう解説がされていますが、そこには、理想とか何かを描く手段として、いろいろ試みたりするという手段とか方法とかいうことを超えて、そういうことを試みること自体が独り歩きしていて、もはや、この解説で触れられているデッサンを油絵の完成した作品として提示することが不可能なものになっています。むしろ、坂田はデッサンを繰り返して重ねるという動いていることを追い掛けようとしたかもしれないと思われるところもあります。そうすると油絵として完成することは、そういう動きを止めてしまうことになるのです。

だから、坂田の作品は、理想的な美のイメージとかいうようなものを自身が持っていて、その遠い理想を追い続けるというのではなくて、とにかく、目の前に紙と筆があって、そこで描いてみて、それを何度もやっているうちに、いつか、これだ、という作品に巡り合うかもしれないと、繰り返しているような感じがします。そんなことを繰り返していても、成功するかどうかは分からない。だから、そのやっていることは報われるかどうかは分からない人によっては、無駄なこととみなして、こんなことやってられないと放り投げてしまうというのが、少なくないのでしないか。しかし、坂田は、それを放り出すこともなく、執拗なほど繰り返しました。それは、ひとつには、はるかな遠い理想といったような大言壮語を浮ついたものとして、もっと地に足がついた方向性が、本人の性格には好ましかったのではないか。また、坂田自身は、ああでもない、こうでもないと、些細なことかもしれないが、そういうことについて試行錯誤を繰り返すこと自体を楽しんでいたではないかと思います。そのために、坂田は対象を捨てて抽象的な作風の作品を描くようになったかもしれないと思います。というのも、対象を描く具象では、試行錯誤しても、それは対象に近づくためのもので、目標地点ずはっきりしているからです。試行錯誤は、そのための手段で、正解を探し出すような性格になります。しかし、ここで展示されている坂田の無数の下絵をみていると、むしろ、その試行錯誤で、さまざまなことを試してみるところに坂田の創造性があったのではないか、と私には思えるのです。そして、そのことを彼自身が自覚し、それを面白がるように繰り返したのは、晩年近くなってからのように見えます。“同じ紙の裏表に明らかに制作年代の異なるスケッチが描かれている大量のデッサンがあります。自身のスケッチした紙の裏側を、スケッチ用紙として再利用したと推測することもできますが、一方で坂田は自身のデッサンを分断しコラージュしたり、画面の上に重ねるように引用して描くことも行っています。つまり、制作年代の異なる絵画を重ねること、すなわち時間の攪乱は坂田の方法の中に、すでに組み込まれていた特徴であったことに気づかされるのです。”こういう解説がされていますが、そこには、理想とか何かを描く手段として、いろいろ試みたりするという手段とか方法とかいうことを超えて、そういうことを試みること自体が独り歩きしていて、もはや、この解説で触れられているデッサンを油絵の完成した作品として提示することが不可能なものになっています。むしろ、坂田はデッサンを繰り返して重ねるという動いていることを追い掛けようとしたかもしれないと思われるところもあります。そうすると油絵として完成することは、そういう動きを止めてしまうことになるのです。

そして、ここで展示されている油絵はそれほど多くはなくて、それらは下絵とは方向性が違うように私には見えます。下絵をそのまま油絵にして完成作とするのとは違う方向性を油絵では求めたように見えます。“それまでの展開から隔絶したような趣をもっている小品群が現われます。黒を基調にした連作に現出しているのは一種、幻想的な光景です。赤い不思議な形態の浮遊する夜の風景、あるいは夜空から舞い降りる蜻蛉でしょうか。祈る二つの手を描いたようにみえるものもあります。これらのモチーフが何を示すかは明らかではありませんが、宗教的な暗示が強く感じられます。やがて形態は黒の背景に溶解し、不定形に流動する闇だけが定着したような画面があらわれます。”と解説では、何か坂田が悟りの境地に達したように説明されていますが、下絵であれほど試している坂田です。わたしには、あの下絵には遊戯性が強く感じられるのです。そういう坂田です。わたしには、そういう下絵の動きを別の形で油絵で残そうとしたのではないかと思えるのです。

そして、ここで展示されている油絵はそれほど多くはなくて、それらは下絵とは方向性が違うように私には見えます。下絵をそのまま油絵にして完成作とするのとは違う方向性を油絵では求めたように見えます。“それまでの展開から隔絶したような趣をもっている小品群が現われます。黒を基調にした連作に現出しているのは一種、幻想的な光景です。赤い不思議な形態の浮遊する夜の風景、あるいは夜空から舞い降りる蜻蛉でしょうか。祈る二つの手を描いたようにみえるものもあります。これらのモチーフが何を示すかは明らかではありませんが、宗教的な暗示が強く感じられます。やがて形態は黒の背景に溶解し、不定形に流動する闇だけが定着したような画面があらわれます。”と解説では、何か坂田が悟りの境地に達したように説明されていますが、下絵であれほど試している坂田です。わたしには、あの下絵には遊戯性が強く感じられるのです。そういう坂田です。わたしには、そういう下絵の動きを別の形で油絵で残そうとしたのではないかと思えるのです。

「アンサン」という作品は、どこかパウロ・クレーの素朴な作品を思わせるような作品です。これは、以前の坂田の作品と比べてみると、たしかに構成はシンプルになっていて、解説でいっているような幻想的といえなくもないです。わたしには、以前にあった、秩序立ったような感じが崩れてきているように思えます。画面中央のものは不定形になってきて、部分でも、壺とかパイプとかいうような事物を連想させる形態はありません。そして、直線よりも曲線が増えてきて、以前の作品の静止した感じから、少し動きの要素が入ってきているように見えます。以前作品との大きな違いは、水平線を南本も引くというような繰り返しをしていないのです。そういう繰り返しは、繰り返しを画面に定着させますが、それで繰り返しという動きは定着して止まってしまいます。この作品では、未だにこのものは画面では垂直水平に位置していて、秩序が残されていますが、そういうのを崩すために、単純な構成にしてきているように私には見えます。

Ⅳ-2.戦後3 黙示録=捲土重来

晩年の作品です。このコーナーのタイトルが意味深で、晩年のデッサンの中にキリストの復活=勝利を思わせるような図像があるという説明があったためだろうと思いますが、私には、いくら説明されても、見ているかぎりでは、こじつけに思えました。そんなことよりも、ここで展示されている作品は、さらに、これまでの坂田の地道な作品とは異質な、なんだか同じ作者なのかと目を疑うような作品です。

「力学的構成」という作品です。以前に見た「コンポジション(メカニック・エレメント)」の多数の線が整然と引かれている作品の厳格なほどの構成を崩したような作品で、「コンポジション(メカニック・エレメント)」の水平の構成をぶち壊すような、あるいは水平の断層を透けて通ってしまうような円形や曲線が縦断していて、画面が錯綜しているような、それでいて、混沌にはなっていない不思議な作品です。しかも、白と黒を続けてみていた眼には、この作品の色遣いが多彩で鮮やかに見えてきます。たしかに、説明の言葉を先入観とすれば、この画面の円形と曲線でつくられている形態は天使が宙を舞っている姿に見えなくもありませんが・・・

「力学的構成」という作品です。以前に見た「コンポジション(メカニック・エレメント)」の多数の線が整然と引かれている作品の厳格なほどの構成を崩したような作品で、「コンポジション(メカニック・エレメント)」の水平の構成をぶち壊すような、あるいは水平の断層を透けて通ってしまうような円形や曲線が縦断していて、画面が錯綜しているような、それでいて、混沌にはなっていない不思議な作品です。しかも、白と黒を続けてみていた眼には、この作品の色遣いが多彩で鮮やかに見えてきます。たしかに、説明の言葉を先入観とすれば、この画面の円形と曲線でつくられている形態は天使が宙を舞っている姿に見えなくもありませんが・・・

この展覧会は監修者が名乗って、その考えを明確にして、展示においても、その考えを前面に押し出しているところが、とても珍しい展覧会だったと思います。一つには、坂田一男という、鑑賞者には、それほど知られていない作家であり、抽象的な作風の作家の展覧会だったから、やりやすい面のあった。また、監修者が有名でない、この作家に焦点を当てたということもあるかもしれない。それがゆえに、見ていて、余計なおせっかいと感じられる(この感想でも、そういう監修者の説明に、いちいち反論しているところありますが)ところもありますが、このような方針が明確で、展示にもそれが明確に反映されているという展覧会は、私は好きです。とにかく作家のネームバリューで、作品を数多く集めただけの展覧会に比べると、とっつきやすい。この展覧会は、そのような主催者の意志とか誠意がストレートに出ているのが感じられたので、威儀を正して、正面から向き合うのが礼儀だ、というのは言い過ぎですが、普段に増して真剣になったので、見ている途中で疲れてしまいました。それはまた、坂田という作家の作品が自分なりに味わうのに取っ付き難いところがあったもたしかです。しかし、そういう疲れというのは、充実感と裏腹で、このような展覧会がもっと増えてほしいと思いました。

坂田の習作や初期の作品などの展示です。坂田の本格的な画家としての出発は1921年の渡仏から説明されていましたが、ここでは、主に、その渡仏前と、滞欧時の作品が展示されていました。最初に目に入った

坂田の習作や初期の作品などの展示です。坂田の本格的な画家としての出発は1921年の渡仏から説明されていましたが、ここでは、主に、その渡仏前と、滞欧時の作品が展示されていました。最初に目に入った

会場では、レジェの

会場では、レジェの

ば、それまでですが、坂田は両者の中間のような気がします。坂田は、あちこち目移りするように、様々な題材を幅広く描くことはできないというか、そもそもそういう発想のパターンがなくて、ある作品を制作したら、次はそこから離れるのではなくて、それを起点にして一歩か二歩離れたようなものしか描くことができない。そういう歩みを重ねていくことで、徐々に作品が変化していく。それは、まさに言葉で説明すれば、天才が直感により飛躍的な発想で新たな作品を制作するというのではなくて、凡人でも論理をひとつひとつ理解していけば追い掛けていくことができる。結果として論理的だということです。このときに、その最初の起点となった地点は、おそらく坂田自身が熟考のうえ意識的に選択したとか、そこに彼の個性とか志向性があるとかいうほど深刻なものではなかったのではないか。どちらかというと、偶然、もっというと行き当たりばったり、僥倖といったようなもの。それは、坂田に限らず、我々自身の人生を考えてみれば思い当たるのではないかと思います。就職とか結婚、あるいはその前の大学を選ぶときなど、人生の岐路とか将来を大きく左右する大きな選択だったにもかかわらず、案外と、行き当たりばったりで、その時の勢いとかに流されたりして、あまり深く考えずに、「えいやっ!」と決めてしまったりするものです。多くの年配のサラリーマンに最初に入社の動機を訊ねても、明快な理由を説明できる人はまれです。だからといって坂田もそうだとは言いきれませんが、フランスにわたって、フリエス、そしてレジェのところで学んで、それほど違和感を覚えたり反発したりしたわけでもなかったので、それが出発点になってしまった。その起点がきまってしまったので、そこから坂田は亀のような歩みを踏み出した。そんなところではないかと妄想できるのです。しかし、坂田が凡人とは決定的に違うのは、その歩みを決して停めなかった、辞めなかったということではないかと思います。したがって、戦時体制のもとで、坂田が画風を変えなかったのは、変えられなかったからで、あとは、それでも生きていける状況にあったからではないかと想像します。

ば、それまでですが、坂田は両者の中間のような気がします。坂田は、あちこち目移りするように、様々な題材を幅広く描くことはできないというか、そもそもそういう発想のパターンがなくて、ある作品を制作したら、次はそこから離れるのではなくて、それを起点にして一歩か二歩離れたようなものしか描くことができない。そういう歩みを重ねていくことで、徐々に作品が変化していく。それは、まさに言葉で説明すれば、天才が直感により飛躍的な発想で新たな作品を制作するというのではなくて、凡人でも論理をひとつひとつ理解していけば追い掛けていくことができる。結果として論理的だということです。このときに、その最初の起点となった地点は、おそらく坂田自身が熟考のうえ意識的に選択したとか、そこに彼の個性とか志向性があるとかいうほど深刻なものではなかったのではないか。どちらかというと、偶然、もっというと行き当たりばったり、僥倖といったようなもの。それは、坂田に限らず、我々自身の人生を考えてみれば思い当たるのではないかと思います。就職とか結婚、あるいはその前の大学を選ぶときなど、人生の岐路とか将来を大きく左右する大きな選択だったにもかかわらず、案外と、行き当たりばったりで、その時の勢いとかに流されたりして、あまり深く考えずに、「えいやっ!」と決めてしまったりするものです。多くの年配のサラリーマンに最初に入社の動機を訊ねても、明快な理由を説明できる人はまれです。だからといって坂田もそうだとは言いきれませんが、フランスにわたって、フリエス、そしてレジェのところで学んで、それほど違和感を覚えたり反発したりしたわけでもなかったので、それが出発点になってしまった。その起点がきまってしまったので、そこから坂田は亀のような歩みを踏み出した。そんなところではないかと妄想できるのです。しかし、坂田が凡人とは決定的に違うのは、その歩みを決して停めなかった、辞めなかったということではないかと思います。したがって、戦時体制のもとで、坂田が画風を変えなかったのは、変えられなかったからで、あとは、それでも生きていける状況にあったからではないかと想像します。

1948年の

1948年の

だから、坂田の作品は、理想的な美のイメージとかいうようなものを自身が持っていて、その遠い理想を追い続けるというのではなくて、とにかく、目の前に紙と筆があって、そこで描いてみて、それを何度もやっているうちに、いつか、これだ、という作品に巡り合うかもしれないと、繰り返しているような感じがします。そんなことを繰り返していても、成功するかどうかは分からない。だから、そのやっていることは報われるかどうかは分からない人によっては、無駄なこととみなして、こんなことやってられないと放り投げてしまうというのが、少なくないのでしないか。しかし、坂田は、それを放り出すこともなく、執拗なほど繰り返しました。それは、ひとつには、はるかな遠い理想といったような大言壮語を浮ついたものとして、もっと地に足がついた方向性が、本人の性格には好ましかったのではないか。また、坂田自身は、ああでもない、こうでもないと、些細なことかもしれないが、そういうことについて試行錯誤を繰り返すこと自体を楽しんでいたではないかと思います。そのために、坂田は対象を捨てて抽象的な作風の作品を描くようになったかもしれないと思います。というのも、対象を描く具象では、試行錯誤しても、それは対象に近づくためのもので、目標地点ずはっきりしているからです。試行錯誤は、そのための手段で、正解を探し出すような性格になります。しかし、ここで展示されている坂田の無数の下絵をみていると、むしろ、その試行錯誤で、さまざまなことを試してみるところに坂田の創造性があったのではないか、と私には思えるのです。そして、そのことを彼自身が自覚し、それを面白がるように繰り返したのは、晩年近くなってからのように見えます。“同じ紙の裏表に明らかに制作年代の異なるスケッチが描かれている大量のデッサンがあります。自身のスケッチした紙の裏側を、スケッチ用紙として再利用したと推測することもできますが、一方で坂田は自身のデッサンを分断しコラージュしたり、画面の上に重ねるように引用して描くことも行っています。つまり、制作年代の異なる絵画を重ねること、すなわち時間の攪乱は坂田の方法の中に、すでに組み込まれていた特徴であったことに気づかされるのです。”こういう解説がされていますが、そこには、理想とか何かを描く手段として、いろいろ試みたりするという手段とか方法とかいうことを超えて、そういうことを試みること自体が独り歩きしていて、もはや、この解説で触れられているデッサンを油絵の完成した作品として提示することが不可能なものになっています。むしろ、坂田はデッサンを繰り返して重ねるという動いていることを追い掛けようとしたかもしれないと思われるところもあります。そうすると油絵として完成することは、そういう動きを止めてしまうことになるのです。

だから、坂田の作品は、理想的な美のイメージとかいうようなものを自身が持っていて、その遠い理想を追い続けるというのではなくて、とにかく、目の前に紙と筆があって、そこで描いてみて、それを何度もやっているうちに、いつか、これだ、という作品に巡り合うかもしれないと、繰り返しているような感じがします。そんなことを繰り返していても、成功するかどうかは分からない。だから、そのやっていることは報われるかどうかは分からない人によっては、無駄なこととみなして、こんなことやってられないと放り投げてしまうというのが、少なくないのでしないか。しかし、坂田は、それを放り出すこともなく、執拗なほど繰り返しました。それは、ひとつには、はるかな遠い理想といったような大言壮語を浮ついたものとして、もっと地に足がついた方向性が、本人の性格には好ましかったのではないか。また、坂田自身は、ああでもない、こうでもないと、些細なことかもしれないが、そういうことについて試行錯誤を繰り返すこと自体を楽しんでいたではないかと思います。そのために、坂田は対象を捨てて抽象的な作風の作品を描くようになったかもしれないと思います。というのも、対象を描く具象では、試行錯誤しても、それは対象に近づくためのもので、目標地点ずはっきりしているからです。試行錯誤は、そのための手段で、正解を探し出すような性格になります。しかし、ここで展示されている坂田の無数の下絵をみていると、むしろ、その試行錯誤で、さまざまなことを試してみるところに坂田の創造性があったのではないか、と私には思えるのです。そして、そのことを彼自身が自覚し、それを面白がるように繰り返したのは、晩年近くなってからのように見えます。“同じ紙の裏表に明らかに制作年代の異なるスケッチが描かれている大量のデッサンがあります。自身のスケッチした紙の裏側を、スケッチ用紙として再利用したと推測することもできますが、一方で坂田は自身のデッサンを分断しコラージュしたり、画面の上に重ねるように引用して描くことも行っています。つまり、制作年代の異なる絵画を重ねること、すなわち時間の攪乱は坂田の方法の中に、すでに組み込まれていた特徴であったことに気づかされるのです。”こういう解説がされていますが、そこには、理想とか何かを描く手段として、いろいろ試みたりするという手段とか方法とかいうことを超えて、そういうことを試みること自体が独り歩きしていて、もはや、この解説で触れられているデッサンを油絵の完成した作品として提示することが不可能なものになっています。むしろ、坂田はデッサンを繰り返して重ねるという動いていることを追い掛けようとしたかもしれないと思われるところもあります。そうすると油絵として完成することは、そういう動きを止めてしまうことになるのです。