2017年12月21日(木)東京国立近代美術館

地下鉄の竹橋駅を降りて、お堀端にでると、平日の午後の静けさで、観光客と見られる外国人とランナーがチラホラだった。近代美術館のロビーは静かで、展示室は、ほとほどの人で、緊張感を保ちつつ、マイペースで会場をぶらつくくらいに、ちょうどいい雰囲気。結果的に熊谷守一の作品を見て廻るには、ちょうどよい雰囲気だったと思う。熊谷守一に抱いていたイメージは、下手さを味わいという言葉にすり替えて、ちょっとお洒落な中高年の趣味に媚びるイラスト風詩画で、民芸風のカフェに飾ってある、というような毒にも薬にもならない、というような感じでした。実際、そういう作品もありますが、この展覧会は、そうではない熊谷の作品の性格を提示しようとしているようでした。それは主催者のあいさつにも表われているので、引用します。“熊谷守一(1880〜1977)は、明るい色彩とはっきりしたかたちを特徴とする作風で広く知られていま 1.闇の守一:1900から10年代

「蝋燭」(左図左側)という作品です。蝋燭を手に持った男性が、その姿が炎に浮かび上がるという作品なので それについて、次のように解説されています。“熊谷が「人間の目にとってのものの見え方」に強い関心を抱いていた。身体に属する一器官である目にはさまざまな癖があり、ときにわたしたちに現実とは異なる「とてもおかしいこと」を見せる。人間はものをそのままに見るわけではなく、あくまで目というフィルターを通って届く刺激により、脳が作った像を見るのだ。熊谷は早い時期から目というフィルターの存在に自覚的だった。そんな熊谷にとって、闇とは、ものの物質的な実体を消し去り、代わりに光の当たり方によってどのようなでも変化する不安定な像を出現させる、理想的な状況だったに違いない。”

「横向裸婦」(右上図)という作品です。一見、粗っぽい塗りようで、薄い塗りは土の板が見えてしまいそうで、筆の跡がはっきり分かります。この女性の裸体は、人間の肌とは思えないような色が使われ、筆の塗り跡のままに散りばめられています。それは物質として、そこに存在する身体を目が捉えているというよりは、光の集合として捉えているという、人間の目と脳の中だけに生じるものを画面に定着させようとしているのではないか、と思えるのです。 「自画像」(左図)という東京美術学校卒業時の作品です。学生時代の同級生に青木繁がいて、夜の街角を二人で歩いていて、遠くの街灯の光がまつ毛に当たって光輪のように見えて、そっくり返って歩く青木は下まつ毛に、俯いて歩く熊谷には上まつ毛に、それぞれ光輪が映っていた、と熊谷は後世になって述懐しています。この作品では、全体に赤黒い色調で、輪郭がぼうっとして明瞭でなくて、その暗い画面のなかで、影になっていたり、暗さの中で細かいところは赤

2.守一を探す守一:1920−50年代 このコーナーで展示されている作品を見ると、前の「闇の守一」のコーナーでは光と影の対比で影ばかりだったり、色に注目して点描みたいな色を分けて塗ることだったり、といったことが目についたのでしたが、ここではまず、荒々しい筆のタッチが画面に、そのまま残されている描法が目につくようになります。 例えば「松」(右図)という作品は、まるで絵筆で描きなぐっているだけのような作品です。どう見ても、松には見えない、そういう形をしていない。ここでは、光とか色ということだけでなく、形という側面からも、人がどのようにものを見るかに関心を向けているように見えます。その関心は、描くという行為に伴って、このように描くことで、人はこのように見るという方向に逆転します。それは、松がどのように在るということではなくて、このように描くと人は松を見るという方向です。この作品では、それが試みられているようにも見えます。

「人物」(左上図)という作品です。裸婦の後姿を描いたものでしょうか。これまでの作品の見方から、色のブロックの組合せが室内の裸婦の形を成しているというように見ることができると思います。そしてさらに、色のブロックが色というだけでなく、画面に絵の具を塗ってある筆の跡が画面にリズムを作り出していることに気づきます。例えば、裸婦の背中や尻のところの円形の筆跡。それが背景にもあって、それらが色によって形がなして在るのは別に、筆の跡が新たな形を画面に創りだしている、と見えます。熊谷は、これを裸婦や風景を題材とした作品で試行するように制作していった、それらが並べて展示されていました。「裸婦」(右上図)では赤い絵の具のくねった筆跡だけで裸婦ということにしてしまっています。これなどは、もはや裸婦を写生したことを超えて、筆で引いた筆跡を裸婦ということにしてしまっていると言った方がよいのではないと思われる作品です。「横の裸」(右図)という作品では茶色と白の筆跡だけとも見える作品で、これはタイトルがあるから、そのように見て、はじめて、何が描かれているのか分かるもので、タイトルがないところでは抽象画と言われても、そうだと信じてしまいます。つまりは、熊谷にとって世界とは、そういうものとして存在していたのではないか、と思えるのです。だから、自分なりに創ってしまうことができることにもなるわけです。

「漆樹紅葉」(左上図)という作品では、輪郭線で区切られた形成された領域を色で埋めて、結果として風景画の画面が出来上がるという、あたかも世界創造をしてしまっているかのように思えます。しかし、何気なく見れば、簡素化された、こどものようなナイーブさを感じさせる牧歌的な風景画で、しかも色が鮮やかできれいというものでしょうか。しかし、この鮮やかな紅葉として見る者が受け取る色彩は、様々な色の相互関係による効果を計算して創り出されたものでしょう。

3.守一になった守一:1950−70年代 1950年代に入ると、熊谷の絵画の作風が完成の域に達し、同じパターンの作品、つまり、お馴染み熊谷作品が量産されていくことになる。そういう作品の展示です。展示は、およそ半分はこの時期の作品で占められていて、同じような作品がズラッと並べられているのは、壮観である反面、ひとつの作品だけを眺めるというのが本来の意図した作品 「ヤキバノカエリ」(左上図左)は結核で21歳で他界した長女・萬の火葬後に、遺骨を抱える黄と榧が歩く姿を描いています。抑えられた色調、枯れ果てたような木々に、熊谷の髭と遺骨の箱だけが白く浮かび上がっています。そこはかとない侘しさを感じる一枚です。フォーヴィズムの画家アンドレ・ドランの「ル・ペックを流れるセーヌ川」(左上図右)を構図や人物のポーズを下敷きにしていると解説されていました。同じように肉親を失った際の「陽の死んだ日」という前のコーナーで見た作品と比べると、「陽の死んだ日」の方は、陽の顔を見つめ描く熊谷の視点と見つめられ描かれる対象としての亡くなった陽の関係がいやおうなく浮かび上がってきて、陽の実在感は強烈です。いや、それしか描かれていないようにも見えます。これに対して「ヤキバノカエリ」は、3人の人物が道をこちらに歩いてくるところが描かれていますが、3人とも顔が描かれていません。火葬場から帰る家族を遠くから見ている、この絵は誰の視点で描かれたのか。この作品は絵を描いた熊谷ではなく、この絵を見ている鑑賞者自身が、この絵を見ている自分たち自身に気づかされるのです。しかも、画面全体の四角形を反復したような画面中央の白い四角形、つまりお骨ですが、それは画面中央に残された余白=外部のようでもあります。それを見るとき、白い余白の中の空間とそれを見つめる、実際の絵の外側にいる絵を見ている人間の世界はつながって、この絵で言えば彼岸の、なくなった長女・萬の方の死の世界からこの絵を見ているようになるのです。

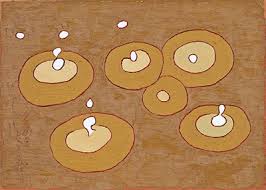

似たような作品で「山茶花」(右図下)です。山茶花の花を「ハルシャ菊」の場合と同じように二重の円で描いていますが、「ハルシャ菊」との違いは色と大きさくらいでしょうか。この作品では、その二重の円がさらに前面に出てきて、茎や葉の茂みは2本の茶色の線とグリーン一色の面に省略されてしまっています。さらに、青地にピンクという補色に近い配色によって、ピンクの山茶花の花の円形が目立つことになります。また、それらとは別に水色の丸が散らばっていて、チラチラと目に付いて、山茶花の花の二重の円が全体に散在しているので、視線が絞られず、画面を動き回るように感じられます。「向日葵」(右図山茶花の下)も同じです。これらの花を描いた作品は、色の違いだけで、花の形は共通しています。 「雨滴」(左上図)という作品。水たまり落ちる雨粒を描いた作品ということです。水たまりとそこに雨滴が落ちたことによって生まれた波紋を二重の円形にしています。これは上で見た花を二重の円形に描いているのと、形は同じです。この二重の円形という簡素化された形を熊谷は、花や水たまりといった実在では無関係な事物に共通して用いています。ここには形式化が進み、実際の存在とは無関係に画面の中で完結した整合性のためのパーツとして形が用いられている。事物とか風景は画面をつくるための操作する手段となっている。もともと、事物を検知することから始まった熊谷の絵画は、事物を検知するということ この二重の円形は日輪を描いた作品、たとえば「朝のはぢまり」(左図)という作品にも使いまわされていきます。 「猫」(左側)という1963年の作品です。展示室の壁一面に、このような猫の作品がずらりと展示されていました。私のような熊谷のファンでない者にとっては、少し辟易させられるほどで、以前に高島野十郎の展覧会で蝋燭の絵ばかり並んでいたときには、これほど辟易させられることはなかったのですが、退屈を覚え始めたのは私の熊谷の作品に対する相性が悪いせいかもしれません。しかし、前に述べたように、ここに熊谷の自閉とか停滞とかいったことを感じているせいもあると思います。これは人によって好みが分かれるところだと思います。この作品では、20年以上前のスケッチを基に、幾何学的なルールに従って再構成されているそうです。首の線、両目の線、畳の線、背中の三角模様の線など、多くの直線要素が、画面の四隅を結ぶ対角線と同じ角度に揃えられているといいます。そういう工夫が施されていて、そうですか、感心するかもしれませんが、だからどうしたの?ということなのです。何のために、どのような効果を考えてということ、つまり、この画面をどうしようとしているのかということが見えなくて、そういう手先の細工が目に付いてしまうのです。それは「三毛猫」(右下図)という、ほとんど 1960年以降の作品は、形の簡素化はさらに進んでいったように見えます。しかし、それが抽象的になったとは見えません。では具象と言えるかというと、対象を写すことをやめているので何とも言えません。また、記号として操作のツールにしているかというと、その形は記号のような自明性、つまり、誰が見ても、記号が表わしているものが分かるということにもなっていないのです。例えば「瓜」(左図)という作品。形は楕円で、色も実際の瓜の色を考慮せずに個々の瓜の色を塗り分けている作品です。これが瓜であると分かるのは、題名が瓜だからです。また、「はぜ紅葉」(右図)という作品では、鳥のまわりに赤や橙、そして緑の平面を配置して、この 「揚羽蝶と百日草」(右下図)という作品。1950年代の「鬼百合と揚羽蝶」の蝶は単純化されて図案のように、それなりに洗練されていましたが、この作品の揚羽蝶は、そういう洗練とは違う、画面に動きを作るような効果を計算したということもない。こういうのをヘタウマと評したらいいのでしょうか。 というわけで、熊谷守一というブランドイメージに沿ったような作品には、もともと魅かれていなかったので、否定的なコメントを重ねることになってしまいました。私の偏見であることは否定しません。この展覧会では、その偏見を引っくり返すことはできませんでした。ただし、熊谷の絵画について、それなりのストーリーを持てたこと、この展覧会の収穫であったと思います。 |

よりは突飛に見えてしまうのは、そういうことなのかもしれない、とすこし先回りしてしまいました。

よりは突飛に見えてしまうのは、そういうことなのかもしれない、とすこし先回りしてしまいました。