|

2017年1月18日(水)東京国立近代美術館

山田正亮の回顧展は2005年の府中市美術館で見たので2回目で、初めての画家というわけではないのだけれど、しかしかといって好きな画家にも入ってはこないが、気になる画家ではあった。しかし、この展覧会は、以前に見た時の印象を覆すものだった。(その時の印象は別のところに書いたので、こちらを参照いただきたい。)府中市美術館の時は初期の具象的な静物画から形態が崩れて、消失していくまでが多数の作品が展示されていたのと、当時の最新作で「color」のシリーズの巨大な作品が展示されていたのが、今回は初期作品の展示は多くなく、巨大な「color」の作品の展示はなかった。そのかわりに府中市美術館の時に比べてストライプの作品の展示が凄かったのと、その後の作品の展示があったことが大きな違いだった。そのあたり、具体的な展示されているものを語っていくのは、この後で、私自身の印象を、もう少し落ち着いて反芻しながら書いていきたいと思います。 山田正亮という画家については、以前の府中市美術館の展覧会の感想も参考としていただくといいかもしれませんが、主催者のあいさつの中で紹介されていますので、以下に引用します。 「山田正亮(1929〜2010)は50年以上にもわたってコンスタントに、5,000点を超える絵画作品を制作し続けました。終戦直後の混乱期、生きる指針を求め、「絵画との契約」という独特な思いをもちながら、描くことに身を託したこの画家は、長い不遇の時期にあってもひたすら描き続け、やがて1978年、東京の康画廊での個展で一躍注目を浴びました。1980〜90年代を通じ多くの美術館に作品が収蔵されるなど高い評価を受け、生前の2005年には府中市美術館で初期作と近作による個展が開催されています。 山田正亮の活動は大きく3つの時期に分けられます。活動の初期、1948年から1955年までには、画家自身が「記憶から描いた」と述べている静物画Still

Lifeのシリーズが描かれています。瓶や果物など個別の要素は年を経るごとに徐々に解体され、まわりの空間と溶け合っていきます。そして、背景と事物が一体化した1956年、山田正亮の仕事の格といえるWorkのシリーズが始まります。このシリーズの作品のすべてには、1950年代ではWork B、1960年代ではWork

Cというように年代を表わすアルファベットを付し、そのあとに通し番号をふる、機械的なタイトルが与えられています。Workのシリーズは、ストライプやクロス(十字架)といった直線的なモチーフに基づきながら、1990年代のWork Fにいたるまで間断なく継続されました。1995年、山田正亮はWorkのシリーズに自ら終止符を打ちますが、その2年後の1997年、画面をほぼ一色で塗り込めるColorのシリーズによって制作が再開され、2001年まで続いてきました。」 展覧会チラシの説明は、もう少し主体的に、この画家に対するスタンスが表われていますので、こちらも参考に もし仮にいきるということが、つきつめると起きて食べ寝ることの繰り返しであるならば、画家山田正亮(1929〜2010)は、「絵画と契約する」ことによって、生きることに絵を描く営みをも加えてしまった人間です。50年以上ものあいだ、絶え間なく描き続けられた絵画作品の数は、ほぼ5,000点。彼は世俗や流行に背を向け、誰かにおもねることもなく、東京の郊外に構えたアトリエで、ひとりで制作を続けたのです。(中略) 山田正亮の一点一点の作品は、常に熟練の技巧によって丹念に描きこまれた高質なものですが、その一方で彼は、自らの全作品をひとかたまりのものとしてとらえ、その全体の持続と整合性こそがまるでひとつの作品であるというような独特な姿勢を保ち続けました。それは、一見すると作者の意図の通りに編集された、クールな知的探究のようにも見えます。しかし、50年に及ぶ作家と絵画のやり取りは、実際には決して平坦なものではありえず、掌握しきれない偶然や矛盾、飛躍や相克のドラマに満ちてもいたはずです。作家の没後6年を経て、山田正亮の仕事を鳥瞰できるようになったいま、私たちは、夥しく繁茂する彼の絵画の総体を、作家の色どりある生きざまの発露としてあじわうことができるでしょう。 とこのようなアグレッシヴなメッセージが発せられるのは珍しいことだと思います。いや、展覧会は、本来主催するキュレーターの思いのようなものがあるはずなので、開催すること自体に、作品を選択するに、その人の主体的な選択があるはずなので、このように発信してくれることは大歓迎です。そのように、主催者に書かせてしまう山田の作品群に、そうさせるものがあるということだと思います。 このチラシの紹介の中で触れられていましたが、山田は“自らの全作品をひとかたまりのものとしてとらえ、その全体の持続と整合性こそがまるでひとつの作品であるというような独特な姿勢”をもっていたといいます。それは、上述のように、私が展示室で感じた異世界に取り残されたような感覚と通じているのではないかと思います。例えば、山田のストライプに似ていると言えるかは議論が分かれるかもしれませんが、直線だけを用いて画面を構成した「コンポジション」という作品をたくさん制作したモンドリアンと比べると、そういう面が際立つのではないかと思います。モンドリアンの「コンポジション」も山田に負けないほど多数になっているはずですが、それを集めて一堂に会して一室の壁にずらっと並べてみて、つまり、この展覧会での山田のストライプ作品「work」を一面に並べたのと同じようにしてみて、果たして異世界に連れて行ってくれるかということを考えてみました。多分、そういうは起こらないのではないか。それが私の結論です。それはモンドリアンの「コンポジション」はひとつひとつの作品が完結しているからです。ひとつひとつの作品が、その中で完結した閉じた世界を形作っていて自立している。それは、他所からの干渉を許さない確固とした世界です。そういう世界が横並びに展示されていても、それぞれの作品が完結しているため、ひとつひとつが独立しているのです。そこで多数の作品が展示されていても、そこには多数の作品が並んでいるということなのです。これに対して、山田の「work」の場合には、モンドリアンの「コンポジション」とは違って、それぞれの作品が完結していないとは言いませんが、並べると相互に干渉し合うようなのです。それぞれの作品が個々に閉じてしまっていないで開いている感じなのです。ある作品の右側にどんなストライプの作品が置かれているかで、その作品の見え方が変わってくる。あるいは、その作品が端にあるか、真ん中で両側に作品が並んでいるかによっても変わる。そしてまた、展示室の向かい側に展示されている作品によっても変わる。そのように、展示されている空間で、それぞれの作品の位置関係や他の作品との関係が網の目のように張り巡らされて、絡み合っている、その関係が全体として、その室内にいる私を取り囲んで迫ってくるそういう空間を作り出しているのです。モンドリアンの作品が「コンポジション」というタイトルで名詞が使われていて、静止しているという物であるのに対して、山田の作品のタイトルは「work」という作品という名詞でもありますが、働くという動詞でもあり、そういう働きかけの意味も含んでいるというのは象徴的なことかもしれません。 これでは、印象を情緒的に言葉にしているだけで、実際の作品がどのようなものであるのかが分かりません。このような書き方をしてしまうと山田の個々の作品を取り出して、語ることは無意味のように思われるとしてか、それは誤解です。個々の作品について、語ることはできるし、そういう作品でもあります。ただ、それだけでは終わっていない。それが山田の作品の特徴ではないかということなのです。それを、これから語っていきたいと思います。ただし、全体のマスということが、どうしても入ってくるので、あまり細かくかたることはないかもしれません。いつものように展示の順にしたがっていきたいと思います。さしあたっては、次のような章立てになっています。

Color 1997〜2001

しかも、このシリーズの作品は山田の最晩年の作品で、100点以上制作されているはずですが、今回は、この入り口のところに小さい作品が数点展示されているだけです。この後、画家の制作遍歴を追いかけるように作品が展示されていきますが、その最後のところには展示されていなくて、この最初の入り口のところに目立たない形で置かれていました。この展示の仕方には、おそらく何らかの意図てきなものがあると思います。まあ、そんなことを最初から考えてしまうと、作品を見ていけなくなってしまうので、覚えていたら展示の最後のところで、とのことを思い出して考えてみたいと思います。 「Color 油彩作品の制作年は、画面に塗布されたいくつかの色調が或る様相を現す時期として記述される。 作品はさらに数色の位置から統一する色彩に収斂されてゆく過程に、概ね、1〜2年の時間を要した。その領域は存在についての一形態と重なり、完、未完の意味作用から離れる。」 本人のノートの言葉らしいのですが、見ていただくと分かるように、単色を一面に塗ったというのではなくて、画面に何層にも色を塗り重ねていったものと思われます、しかも、このノートの言葉によれば、そのために1〜2年という時間をかけたということです。塗っては確かめの繰り返しで、画家が納得するまでに、それだけの時間をかけたということでしょうか。それは、作品を見ていると、とくに端部には下層に塗られた色が表われていたりして分かります。塗り方についても、塗りむらを残したりして、単に色を塗ったものではなくて、微妙な陰影(というのか)を作り出しています。おそらく、これは画家が計画したものではなくて、偶然生まれたものではないか、そういうところに身体性とか偶然性が出ていて、山田は、それを取り込んで言ったのではないかと思います。引用した画家の言葉の中に“完、未完の意味作用から離れる”とありましたから、もしかしたら、これらの作品については通常の意味での完成作品という見方は当てはまらないかもしれません。山田は、1〜2年という時間に限定することなく、気が向けば、いつでも、これらの上からさらに色を塗り重ねたかもしれません。絶えず生成するというような性格を持たせようとしていたかもしれない、ふと思いました。

一方、山田の「Color」は一見では単色に塗り込められているようにも見えなくもありませんが、求める方向は純粋とは正反対です。だいたい、この「Color」という作品を見ていて、人というものは云々と言いたくなりますが、綺麗に一様に色が塗られているところよりは、縁のあたりの塗り漏れなのか他の色が現われていたり、何箇所かある塗りむらのようなところで、下に塗られている色が透けて見えていたりするところに視線が行ってしまうものです。おそらく、山田は意図的にそうしていると思われます。当然、これは山田が意識的にやっていることでしょう。このことだけでも、マレーヴィチの純粋な理念を目指すのと全く方向が異なることが分かります。山田のそういうところを、私は塗りむらという言葉でいいましたが、それはマレーヴィチのような純粋さの立場から言うとそういう言葉を使ってしまうので、山田の作品に沿って言えば、塗りむらというマイナスのニュアンスの言葉でない言葉を使うべきなのかもしれません。 それは、さっきも言いましたが、作品が完成することなく生成過程にあるというスタンスではないか、ということです。そして、そこから見えてくることは、例えば、この作品では、平面として奥行きのような三次元の立体性を放棄してしまっていますが、その代わりに結果として時間を表わしているといえるのではないかということ。つまり、何層にも塗られた色が画面の各処で垣間見せることで、過去の「Color」を想像させると、今見ている作品の表面の下には別の「Color」が表わされている。それを垣間見ることで、複層的にふたつの時期の作品を結果的に見ていることになると思います。また、もしかしたら、その垣間見ている表面はふたつ下かもしれないし、もっと下かもしれない、とすると過去が交錯していることになります。つまり、この「Color」には複数の時間が交錯しながら凝縮して詰め込まれていて、それが、画面の各処に配された綻びのような箇所から見ると、一気に噴出してくる構造になっているといえないでしょうか。私は、その時間を追いかけるのは楽しいと言えます。 また、そのような構造は山田があらかじめ計画したものではあるのかもしれませんが、それ以上に、どのように綻びをつくっていくかは絵筆を持っている手という肉体の即興的な動きに拠るところが大きいのではないか、ということです。そこに肉体的な要素、その肉体が動いているというダイナミックな要素があるということです。 おっと、入り口にさりげなく展示してあって、私自身最初は見過ごしてしまったような作品について、書きすぎたかもしれません。

Still Life〔静物画〕1948〜1955

さっきも言いましたが、そうは言っても山田の作品には、描く楽しさは伝わってきませんでした。それは、山田が義務感でいやいや描いていたというのではなくて、描くことに敢えて楽しむという理由付けをしなくても、習慣のように自然と描いていたのではないかということです。例えば、食事について、毎日の食事はおいしいにこしたことはありませんが、習慣で食べています。これに対して、外食という、わざわざ出かけて食べに行くというのは、おいしさを求めて食べに行くわけです。山田の場合には、描くということは三度の食事のように習慣化されて、おいしさを求めるため以前に、食べるというところまで血肉化していた、それは凄いことと思います。この場合、後で触れると思いますが、山田の場合には、描くというのは塗るということであったはずです、この描くという行為そのものがまずあったので、何を描くかは、その後に来た。そこでは静物を描きたいという動機ではなく、描くことがあって、その描いたのが静物だったということではないか。

例えばこのような言葉です。 “記憶は時をへて消えさることも可能ですが ものごとの始まりは時間をおいて見なければその位置を意識することはできないでせう 最初の風景 レアリテによる認識 そして静物 死んだ自然 形態 与えられる 色彩 その内部の特質を自分で体験した敗戦直前の直後の空白に在る意味を考へて見て下さい すべてを絵画存在の理由にするわけてはありませんが ひとつの現実であることは確かと云えるかもしれません” “私の前に風景はなく、静物しかなかった。絵を描き始めた頃はむろん、絵具も画布も不足し粗悪であったが、描いていること自体幸福な時間であり、状況は概念的にとらえることもできないほど現実的であった。生と死の間を彷徨した病後、いくつかの挫折感を味わうことになったが、形体に対する執着は絵画に接近する度合いをさらに深めることになったようだ。” ちょっとエエカッコしすぎではないか、と私には、後付けでつくっているように思えます。それよりも、上で述べたような描く、塗るということに関して、その後には抽象的な作品を量産していきますが、未だ山田はそういうのを知らなかったのか、描く、塗るのに都合の良かったのが静物画だったのではないかと思えてきます。風景とか花とか、他の題材を試して見て、静物画であれば、自宅のアトリエで毎日、習慣のように描く、塗るのに適している。 そうして描いて、塗っているうちに、その描く、塗るのにやり易いように、少しずつ手の動きがこなれていく、それに従って描かれる画面が変化する。それは描かれた静物画として言えば、単純な構図は変わらないものの、最初のうちは背景はテーブルがあることを示唆するような水平線があるだけで、その上下が塗りつぶされているだけだったのが、静物の背後に額縁が窓枠のようなL字型の帯が描かれて、その帯に囲い込まれたところは手前のとは別の次元というようになって、ついには、静物と背後の区別そのものが消滅してしまって、同時に静物の輪郭線が画面全体で反復されるように拡散して、それが画面を分割し始めていきます。

Work B 1956〜1959 山田は1956年から1995年までの作品にWorkというシリーズ名を与え、そのすべての作品に機械的に番号をふったそうです。このうち、Work Bは1956年から1959までの作品ということです。この後、WorkのシリーズはC、D、E、Fと続いたということです。展示はStill Lifeが広間に一堂に展示されていたのに対して、建物のスペースとレイアウトの都合でしょうか、通路のようなスペースを区切って小部屋にして展示してありました。そのため、Still Lifeや、この後のストライプの作品ように広間にずらっと並べられて物量に圧倒されることはありませんでしたが、通路のような小部屋を経るたびに、この図像にあるようにアラベスク模様のような作品が、ひとつの部屋を通り越しても次の部屋のまたあるという体験をすることができました。小出しにして物量を仄めかされるという体験と言えますか。こういうのは、山歩きするとよくあることなのですが、山を登っていて、上り坂が目の前で切れて、その先の青空がのぞいているのが分かって、これで登りは終わりでと頂上が近いのかと勇躍して、そこまで登ってみると、その先にまた登りがある。それを何度か繰り返すと、その山の大きさや高さを身を以って体感することになります。ここでは、山田の作品の物量を歩いている脚で体感しているというわけです。

実際に、展示されている作品を見てみましょう。Work B125あるいはWork B134といった作品では、ジグソーパズルやゲームソフトのテトリスのような、凹凸形や棒状の矩形やクランク形、カギ括弧などの様々な形で中小のサイズとなって線で囲まれて、面になっていたり、なっていなかったりするのが、交錯するように画面に押し込められて、うごめきあっている。しかも、その面が閉じられていなかったり、形が不定形で上下左右にそれぞれに傾いている。それが、明度のヴァリエーションは狭いながら無数の筆触がほどこされて、何重にも塗り重ねられている。それによって、画面の平面の上下左右、そして画面の塗り重なりによる前後の動勢が感じられてくるのです。それが、賑やかさ、ときにはうるさいほどに感じられてくる。それが、一面に並べられて展示されているときの印象です。

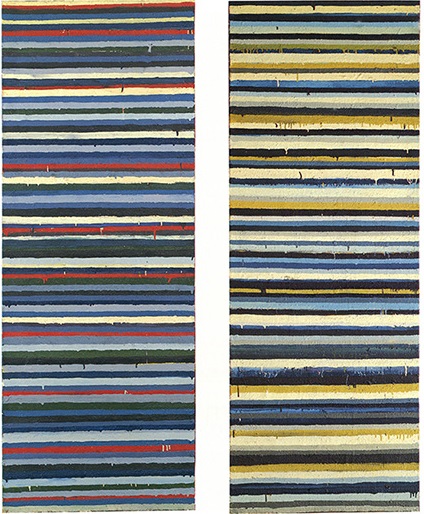

Work C 1960〜1969 いよいよ、圧巻のストライプの洪水ともいえる展示です。山田はストライプの画家といわれてきたと説明されていたようですが、そんな生やさしいものではなくて、ストライプしかない。よくまあ、飽きもせず…。もちろん、そこに並べられた多数の作品は、それぞれに何らかの工夫があったり、作品として個性を備えているのでしょうが、しかし、広い展示室、その部屋に連なる廊下や小さな展示室、そこに水平な直線の帯に色が塗り分けられたキャンバスだけが圧倒的な物量で並べられています。多少の例外はあったのかもしれませんが、10年近い間、山田はストライプの作品をもっぱら、いやそれしか描かなかった。それは、くどいとかしつこいとか執念とか憑かれたとか、様々な形容ができるでしょうが、そういう言い方には狂気を帯びた熱狂というのか、ある種の熱さとか情熱といった、異常な盛り上がりのようなニュアンスがあると思いますが、そんなものが10年近く続くはずがない。そういうところに山田の異常さのようなことを想像することも可能です。だからこそ圧倒されるのです。

“山田正亮の特にWorkの系列のほとんどの部分にあって、描く出発点においてあらかじめ描くべき形についての枠組みが決められていたという点はあらためて注目に値しよう。─中略─あらかじめやることの大枠は決められており、その枠組みの名かで安心して、ないしは窮屈にに堪えつつかれは描き続ける。絵画という形式がすでにしてかなり大きな拘束である。それに加え山田正亮は描かれるべき図柄、イメージをあらかじめ確定してしまうという、さらに大きな拘束を設けたのである。絵画を構築する全体プランがあらかじめ他人事のように設定される。デッサンの放棄、決まった枠組みに絵の具を塗る塗り絵行為とも批判されかねず、「単に塗られた色面としての弱さ」を露呈しかねないこの転換。しかしおそらくそのことによって、むしろかれの絵画の生産性は増大したのではないか。ゲームの規則の明確化、あるいは単純化により、かえってゲームの内実は充実していく。同じ規則の上に展開される微細な差異の集積。それらは塗られる色彩の組み合わせの選択だけにとどまることではなく、キャンバスの目の粗密の洗濯、画面サイズや形状の選択、下地の作り方の違い、グレージングの程度などなどと非常に多岐にわたる。同じストライプのルールのもとであっても、素人目からすれば些細とも思われるこのようなメチエの仕分けの結果により、現にそれぞれの個性と唯一性をもったストライプ作品が生まれる。そうでなければこんなに数を描く必要もないのだ。─中略─一見ただの多色による縞模様だが、少し近寄ってよく見てみると、一本一本の線はとても線とはいえないような、爬行するあぜ道然とした存在感を持ち、息をしているというか、喘ぎつつ進んでいるような紆余曲折を見せている。細部の各層、各色線の逡巡、表出的筆触、絵の具のたれ、ふくらみ、たまり、色線相互の侵食、かすれと透過、薄溶きの褐色の絵の具層の上かけのよる色彩バランスの調整、塗りの隙間からわずかに覗く高明度の下層がひき起こす光の輝き。色彩間の闘争。そこには整然とした知的な営為ではなく、荒れ地を匍匐前進するかのようなとんでもない労働の痕跡がある。真の反復の持続は微細な差異の集積を要求する。画家は、前置きしてのタスクを設定しそこに準拠しつつ、絵画と対話をかさね、絵に尋ねつつ、なんとかして一回性の出来事を紡ぎ続けようとする。”

この説明について、途中を省略しているところもありますが、山田はWork Cのストライプについて、あらかじめ計画をたてて、まるで設計図をもとに製作する労働ののように、規格品だからこそ大量生産できるし、量があるから個々の作品の差異を見ることができる。商品としての絵画には、もともと。そのようなところがあり、山田はそういう絵画の面を拡大してみせた。そこに、絵画のありかたを考え直した山田の作品のスタンスのユニークさがあるということでしょうか。部分的に納得できるところがあるし、山田の沢山並べられた作品を前にすると途方にくれてしまうので、このようなガイドがあることはありがたいと思うので、長くなっていますが引用しました。でも、これは展覧会で作品をみている側にとっての作品を見る魅力とか、作品に惹かれるところという視点がありません。研究者とか批評家のひとが作家論を組み立てているようで、この人は、なぜ山田の作品を見て、山田という画家のことを考えているのかという、この説明している人が見えてきません。それは、この引用に対する批判ではなくて、そういう点で参照する程度のものとして引用したということです。そのことを前提にすれば、この引用で触れられていることは参考として使えます。前置きが長くなりました。 前のWork Bところで、私は山田の作品について、描かれた形をつかった駄洒落のような構成で画面を作っているという言い方をしたことがあります。その前提にあるのは、何か、例えば事物しか物体といった対象を描くというのではなくて、画面に描かれたものがあって、それで作品が出来上がっていくという出来上がり方です。それは、何かを描く絵画ととうことから少し離れて、例えば駄洒落という譬えを用いたからではないですが、言葉遊びのようなこととして考えてみていただいたほうが分かり易いと思います。橋を意味する「はし」という言葉は、しかし、単に言葉の音を聞いただけだけでは「端」という意味にもとれます。だから、一休さんのとんち話で、「橋をわたってはいけない」と言われて、一休さんはどうどうと橋の真ん中を通過したのです。そのとき「はし」という言葉は、その言葉の単独の意味から切り離されました。その意味を規定しているのはその言葉が置かれている文であり、その文が置かれている文脈なのです。一休さんは、言葉を文や文脈から切り離して、別の文脈に置き換えることで別の意味を取り替えてしまいました。ふつうは、そういう言葉─文─文脈で意味が決まってくるということは当然のこととして意識して考えられることはありません。だから一休さんの行為は頓知といわれるわけです。で、何が言いたいのかというと、山田の絵画作品では、絵画で言う当たり前の言葉─文─文脈が実は、山田の作品では、一休さんの頓知のように動かされたり取り替えられたりしたものではないかということなのです。ただし念のために言っておくと、これは山田という画家がそういう考え方で絵画を制作したということではありません。いわゆる作家論を論ずるつもりは毛頭ありません。だから引用した解説の批判ではなくて、これは私にとっての山田のストライプ作品の魅力をストーリーにしようとしているだけです。だから、事実と反することはあると思います。私は、作品を見て、このように楽しんだということで、これは引用した解説には、おそらく最初から顧慮されていなかったことです。

このようにひとつの作品について述べることは出来ますが、ここでC.73あるいはC.77についての語りは、それだけを語っているのではなくて、山田がストライプの作品を沢山制作していて、その作品を見ているということが前提となって、ここでC.73あるいはC.77について書いているということができます。裏を返すと、C.73あるいはC.77について語ろうとすると、その作品だけのことに限って語るということは難しいのです。この作品のことを語ろうとして、いつのまにか山田のストライプ作品の概略を語ってしまうことになるし、この作品の特徴を語ろうとすると、山田のストライプ作品のなかで、他の作品と比べて差異を語ることになってしまうのです。以前に、山田の個々の作品は完結していなくて開かれていると言ったのは、こういうことです。山田の作品だけでなく制作のさいにつけていたノートも展示されていましたが、制作する際にも、この前は、こういうストライブ構成にしたから、今度はこうしようというように考えられていたことが分かります。つまり、先行する作品との差異から、新たな作品が構想されていったということです。そこには、個々の何かを表現して、個々に制作されるというのとはまったく異質な制作動機があるといっていいと思います。強いて言えば、山田の場合にはストライプによって画面を構成するということが、その場合の表現すべきものということになると思います。さきほど一休さんの譬えで、言葉─文─文脈ということをいいましたが、これを絵画にあてはめると、表現─テクスト(個々の作品)─コンテクストと図式に置き換えることができると思います。そこでも普通に絵画を見るときには、テクストをみているのですが、山田の場合にはコンテクストを見ているのではないかと思うのです。あるいは、テクストを見ていてコンテクストを見てしまう。

しかし、一方で、たとえば音楽と言っていいのか分かりませんが、ダンスを単純なリズムでステップを踏んで身体を動かしている時に、はまってくると、伴奏の音楽が動向とか関係なくなって、その単純なリズムの繰り返しがここちよくて、それで熱くなっていくことがあります。サンバなんかは、ほとんどリズムだけになるし、阿波踊りなんかもそうです。だから繰り返しは身体的なここちよさに直結するようそは確かにあるのです。前のところで、山田の絵画は、何かを表現するとか言うよりも、筆をもった腕を動かすという身体的に行為がまずあって、その行為、つまり運動の結果として作品が出来上がるということを書きましたが、まさに、ダンスのような身体の運動と、山田の描くということが重なるのではないかと思うのです。その反映として、生まれた結果がストライプというコンセプトではないかと思うのです。 そして、さらに妄想をエスカレートさせます。そういう繰り返しを、私たちは、実はダンスのような特殊なところでなく、日常的に、行なっています。それは、日常の生活パターンです。朝起きて、三度のご飯を食べて、仕事をして、夜寝るというのは、決まったパターンの繰り返しです。私たちの普段の生活は、ニーチェの嫌悪した永劫回帰でもあるわけです。だから、山田のコンテクストというのは、日常生活の繰り返しと重なってくるように思えるのです。おそらく、山田の制作していた行為というのは、日常の毎日の中で、膨大な量の繰り返しを重ねてきたものではないかと思います。山田の作品の背後には、ニーチェでいえば、退屈な毎日の繰り返しが何十、何百、何万、何億と積み重ねられていて、それが直接ストライプとなって表われていると思うのです。そこから、何を読み取るのか、これ以上言葉にすると陳腐になってしまうので、これ以上は進めませんが。そこには、芸術作品の感動とは異質な、しかし、身体とか心を揺さぶることがあるといえるものがあるのです。 Work D 1970〜1979 Work Cの作品群はストライプだけではないのだけれど、その傾向はこのWork Dにずれ込むように一部重複していると思う。これは、私の主観的解釈かもしれないけれど。広い展示室の壁一面にストライプ作品がズラリと並んだ圧巻から、展示は折り返し点にきたように、小部屋に区分けされたスペースに数点が飾られた落ち着いたものに変わります。これは、展示している近代美術館の演出なのでしょうか、見せ方をかなり考えていて、そこに、この展覧会の主張がよく表われていて、感心しました。それは、この後のWork EとかFの展示と前のWork Cの展示の間にあって、ちょっとした谷間の息抜きのような効果をあげていたからで、この展示の演出(あえてそのように言います)から受ける印象では、相対的に静的な傾向を帯びているいようにも見えてくるからです。

Work Dの小部屋の次は、最後になりますが、大広間に出て、パッと開けるように、大作が展示されていました。それは、Work Dの息苦しさから一気に解放されたような爽快感を伴うものでした。説明によれば、1978年の個展で一躍注目されるようになったといいます。同じ頃にここで展示されているWork Eの作品群に描くものが転換していったということです。“その頃からスタイルは、また大きく変わります。色面は、筆のスクロールを強調した、動きを感じさせるものにとってかわられ、かなり大型のキャンバスが使われるようになります。徹底的に抑制をきかせてきたそれまでの画面と比べると、自由で開放的な表現に向かったといえるでしょう。その気になれば、線や色斑を人間や樹木の姿に見立てることさえできます。ただし、依然としてどの作品も。十字形や長方形、水直線や水平線が、骨格のように絵画を仕切っているのがわかる”と引用しましたが、その通りだと思います。それと、Work Dまでと色調が転換して、透明感がでてきて、鈍さは残しつつも、明るくなったという変化も大きいと思います。 この展示室に入った際の開放感と、以前に見た府中市美術館の回顧展では、このシリーズの作品の展示はなかったので、意外さに驚いたということもあって、インパクトの大きな展示でした。しかし、そのインパクトが薄れると、画面が大きくなったことと反比例して薄味の印象になったような気がしました。それゆえに、この後、山田はWorkというシリーズを終わらせて、Colorという単色をキャンバスに塗るパターンに転換していったのではないかと思いました。

|

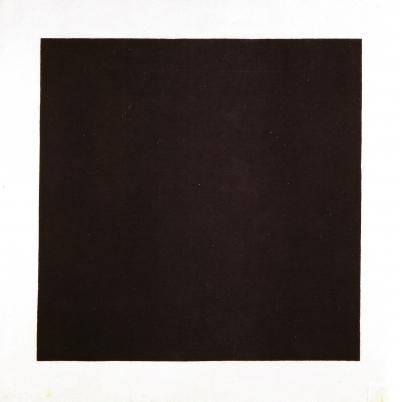

この「Color」のシリーズについては、2005年の府中市美術館で見た際と同じように、私自身の乏しい知識の中でマレーヴィチのシュプレマティスム絵画(右図)で真っ黒とか真っ白の方形の作品を思い出しました。10年以上経っても相変わらず進歩がないとは思いますが、山田の「Color」はそれとは、全く異なるものであることは、今回よく分かりました。シュプレマティスムについては、マレーヴィチは「絵画は具体的なものをそれらしく描く、つまり再現することにこだわる限りいつまでも奴隷の状態にある」と考えたそうである。物の効用を考えるとか、物の表面的部分を見るのではなく、そのものの本質を見ること、これが大切であるという。本質を見るということは余分なもの、不純なものを取り除いた「感覚」=「純粋な感覚」の中にあるといいます。マレーヴィチは「シュプレマティスムの名のもとに私が言いたいのは、創造的な芸術においては純粋な感覚だけが、最も良い次元に到達できるものだということです。・・・大切なのは感覚そのものです。そして、それは、感覚を生じさせる環境とは全く切り離されているのです」という。つまり、マレーヴィチの場合には、純粋を突き詰めて不純物を取り除いて抽象的な理念にまで至ってしまうものといえます。マレーヴィチの言葉に「純粋な感覚」とあるのは、現実に感覚することよりも感覚という概念とか理念に近いものになっていると思います。従って、黒一色の方形の画面についても、黒という色について、人が現実に見ている黒という色は不純物が混入していて純粋な黒ではないのです。しかし、マレーヴィチの言葉に従えば、現実名はありえない純粋な黒を求めることになるのではないか。それを突き詰めれば、実際に描くとか、作品という物体を見るということは不純ということになります。そういうところに行き着いてしまう方向性がシュプレマティスムにはあると思います。

この「Color」のシリーズについては、2005年の府中市美術館で見た際と同じように、私自身の乏しい知識の中でマレーヴィチのシュプレマティスム絵画(右図)で真っ黒とか真っ白の方形の作品を思い出しました。10年以上経っても相変わらず進歩がないとは思いますが、山田の「Color」はそれとは、全く異なるものであることは、今回よく分かりました。シュプレマティスムについては、マレーヴィチは「絵画は具体的なものをそれらしく描く、つまり再現することにこだわる限りいつまでも奴隷の状態にある」と考えたそうである。物の効用を考えるとか、物の表面的部分を見るのではなく、そのものの本質を見ること、これが大切であるという。本質を見るということは余分なもの、不純なものを取り除いた「感覚」=「純粋な感覚」の中にあるといいます。マレーヴィチは「シュプレマティスムの名のもとに私が言いたいのは、創造的な芸術においては純粋な感覚だけが、最も良い次元に到達できるものだということです。・・・大切なのは感覚そのものです。そして、それは、感覚を生じさせる環境とは全く切り離されているのです」という。つまり、マレーヴィチの場合には、純粋を突き詰めて不純物を取り除いて抽象的な理念にまで至ってしまうものといえます。マレーヴィチの言葉に「純粋な感覚」とあるのは、現実に感覚することよりも感覚という概念とか理念に近いものになっていると思います。従って、黒一色の方形の画面についても、黒という色について、人が現実に見ている黒という色は不純物が混入していて純粋な黒ではないのです。しかし、マレーヴィチの言葉に従えば、現実名はありえない純粋な黒を求めることになるのではないか。それを突き詰めれば、実際に描くとか、作品という物体を見るということは不純ということになります。そういうところに行き着いてしまう方向性がシュプレマティスムにはあると思います。 初期の仕事ということで、抽象画を制作する前はほとんど静物画ばかりを描いていたようで、しかも、これらの作品は実際の写生ではなくて、記憶で描いたということが会場ガイドで説明されていました。多少の風景画や花を描いたものもありましたが、ほとんどすべてといっていいくらいにテーブルに乗った食器のような器物を描いた作品ばかりでした。それが、受付すぐの「Color」が展示されている壁の先の展示室の両側の壁に横一列でずらっと並んでいる光景は、まずインパクトがありました。この画家の印象として、まず作品の量ということは、この後のWorkのシリーズでもそうですが、量に圧倒されます。これだけの量を、しかも、似たような、というよりも、ほとんど同じモチーフで構成で、それが何十と並んでいるわけです。このひとつひとつの作品をひとりアトリエで、来る日も来る日も飽きもせずに、こつこつと描いていたというわけで、その姿を想像するに、どこか尋常でないものを感じてしまいます。私の常識で言えば、これだけ同じようなことを繰り返していれば、やっているうちに習熟していって、もとこなれてきたり、目先を変えようとしたり、それよりも、別の作品を描いたりしたくなるのではないか。それよりも、これだけたくさん描いていれば、描くことが好きなはずとは思うのです、飽くことなくこれだけの作品を制作しているということは、その内容はどうあれ、好きと言い切れるかは分かりませんが、最低限、本人は苦になっていないからできることではないかと思います。しかし、並べられている作品を眺めていて、歓びとか、楽しさのようなものは伝わってこないのです。何か暗くて、重い。奔放さというよりは抑えられたような感じ。お世辞にも見ていて楽しくなるようなものではありません。

初期の仕事ということで、抽象画を制作する前はほとんど静物画ばかりを描いていたようで、しかも、これらの作品は実際の写生ではなくて、記憶で描いたということが会場ガイドで説明されていました。多少の風景画や花を描いたものもありましたが、ほとんどすべてといっていいくらいにテーブルに乗った食器のような器物を描いた作品ばかりでした。それが、受付すぐの「Color」が展示されている壁の先の展示室の両側の壁に横一列でずらっと並んでいる光景は、まずインパクトがありました。この画家の印象として、まず作品の量ということは、この後のWorkのシリーズでもそうですが、量に圧倒されます。これだけの量を、しかも、似たような、というよりも、ほとんど同じモチーフで構成で、それが何十と並んでいるわけです。このひとつひとつの作品をひとりアトリエで、来る日も来る日も飽きもせずに、こつこつと描いていたというわけで、その姿を想像するに、どこか尋常でないものを感じてしまいます。私の常識で言えば、これだけ同じようなことを繰り返していれば、やっているうちに習熟していって、もとこなれてきたり、目先を変えようとしたり、それよりも、別の作品を描いたりしたくなるのではないか。それよりも、これだけたくさん描いていれば、描くことが好きなはずとは思うのです、飽くことなくこれだけの作品を制作しているということは、その内容はどうあれ、好きと言い切れるかは分かりませんが、最低限、本人は苦になっていないからできることではないかと思います。しかし、並べられている作品を眺めていて、歓びとか、楽しさのようなものは伝わってこないのです。何か暗くて、重い。奔放さというよりは抑えられたような感じ。お世辞にも見ていて楽しくなるようなものではありません。 それでは、見ていて楽しくならないようなものを、わざわざ入場料を払って見に来た私が変なのかということになってしまいますが、それに対して反論するつもりはありません。多分、最初に述べて、再三触れていることですが、この画家の作品を見るというのは、作品の一点一点を愛でるというのではなくて、単純に、この物量に驚くというところに魅力があるのではないかと思います。つまり、その物量に圧倒されるような空間に身を置くということ、その尋常でない空間を体験するというところに在るような気がしました。それは、作風は全く異なりますが、マーク・ロスコの壁面のような茫洋な作品に、その大きさに圧倒されて、しかも室内で囲まれた空間にいると、非日常的な空気に包まれてしまう感覚に囚われるのと似ているような気がします。ロスコが作品の大きさで、そのような空気を醸り出していたのに対して、山田の場合は作品の数で圧倒する、ということになります。だから、ひとつひとつの作品を鑑賞するというのは、山田の作品の場合は向いていないのではないか、そういう性格を、この展示を見ていて感じました。10年以上も前に府中市美術館の展示で、ずらっと並べられたStill Lifeの作品の数と、変わり映えのしない個々の作品にうんざりしたのは、そういうことだったのかと分かったような気がします。

それでは、見ていて楽しくならないようなものを、わざわざ入場料を払って見に来た私が変なのかということになってしまいますが、それに対して反論するつもりはありません。多分、最初に述べて、再三触れていることですが、この画家の作品を見るというのは、作品の一点一点を愛でるというのではなくて、単純に、この物量に驚くというところに魅力があるのではないかと思います。つまり、その物量に圧倒されるような空間に身を置くということ、その尋常でない空間を体験するというところに在るような気がしました。それは、作風は全く異なりますが、マーク・ロスコの壁面のような茫洋な作品に、その大きさに圧倒されて、しかも室内で囲まれた空間にいると、非日常的な空気に包まれてしまう感覚に囚われるのと似ているような気がします。ロスコが作品の大きさで、そのような空気を醸り出していたのに対して、山田の場合は作品の数で圧倒する、ということになります。だから、ひとつひとつの作品を鑑賞するというのは、山田の作品の場合は向いていないのではないか、そういう性格を、この展示を見ていて感じました。10年以上も前に府中市美術館の展示で、ずらっと並べられたStill Lifeの作品の数と、変わり映えのしない個々の作品にうんざりしたのは、そういうことだったのかと分かったような気がします。 これは、似たような静物画をたくさん残したジョルジョ・モランディの場合と比べると分かってもらえるのではないかと思います。昨年の東京ステーション・ギャラーでのモランディの回顧展では、ギャラリーにモランディの静物画が、今回の山田の場合同じように、似たような静物画ずらっと並べられていました。しかし、その場合には個々の静物の微妙な違いを愛でる見方をしていました。それは、作品の画面の中の瓶や食器の配置や並べ方が変わると、画面が変化する、それで多様な作品世界のヴァリエーションがうまれ、その違いや変化を楽しむというものでした。したがって、展示室全体の空間とか空気などは関係なく、近視眼的に個々の作品の前を移動するような見方をすることになります。同じようなテーブル上の器物を描いた静物画でも、山田とモランディとでは、まったく作品のあり方が異なっていて、作品に対する見る側のスタンスも異なるというのは、私の独断と偏見かもしれませんが、その違いは別のところにも反映していると思います。モランディは、アトリエに静物画の題材である瓶や食器を備えていて、それを実際に並べてみて、様々な配置を試み、それをもとに作品を描いていたそうです。これに対して、山田の静物画は最初のところで引用した解説によれば、写生したものではなくて、記憶によって描いたものだそうです。この違いは、単純化すれば、モランディは対象である静物の配置に変化による見え方のヴァリエーションを画面に写すように描いていたのに対して、山田の場合には、沢山の数の作品を描いた、その描いたのが静物だったということではないかと思います。モランディは何かを描くことが、山田は描くことをすることだったのではないか、ということです。

これは、似たような静物画をたくさん残したジョルジョ・モランディの場合と比べると分かってもらえるのではないかと思います。昨年の東京ステーション・ギャラーでのモランディの回顧展では、ギャラリーにモランディの静物画が、今回の山田の場合同じように、似たような静物画ずらっと並べられていました。しかし、その場合には個々の静物の微妙な違いを愛でる見方をしていました。それは、作品の画面の中の瓶や食器の配置や並べ方が変わると、画面が変化する、それで多様な作品世界のヴァリエーションがうまれ、その違いや変化を楽しむというものでした。したがって、展示室全体の空間とか空気などは関係なく、近視眼的に個々の作品の前を移動するような見方をすることになります。同じようなテーブル上の器物を描いた静物画でも、山田とモランディとでは、まったく作品のあり方が異なっていて、作品に対する見る側のスタンスも異なるというのは、私の独断と偏見かもしれませんが、その違いは別のところにも反映していると思います。モランディは、アトリエに静物画の題材である瓶や食器を備えていて、それを実際に並べてみて、様々な配置を試み、それをもとに作品を描いていたそうです。これに対して、山田の静物画は最初のところで引用した解説によれば、写生したものではなくて、記憶によって描いたものだそうです。この違いは、単純化すれば、モランディは対象である静物の配置に変化による見え方のヴァリエーションを画面に写すように描いていたのに対して、山田の場合には、沢山の数の作品を描いた、その描いたのが静物だったということではないかと思います。モランディは何かを描くことが、山田は描くことをすることだったのではないか、ということです。

さて、展示の説明では、山田はStill Lifeのシリーズで静物画の中の瓶や果物といったモチーフをその周囲の空間に融解させ、画面を解体していって、その解体から、画面を新たに組立に向かったのがWorkのシリーズといった位置づけがなされているようです。そうなのでしょうか、私の感じたことは、個人的な感想なので一般化できるかは分かりませんが、これまでの前の展示に対する感想を読んでいただいた方には、薄々と匂わせてきたことですが、山田の作品というのは、何かを描くというものではなくて、描くという行為の結果そこにあるというものではないかと思うのです。Still Lifeというのは静物という対象に興味をもってそれを描いたのではなくて、描いていたのがたまたま静物に見えたという程度のもののように見えます。対象を画面に移すのであれば、その通りに写さなくなるのは解体と言えるでしょうが、もともと、そんなことを気にせずに単に筆で絵具を画面に塗るという作業をすることをしていたということで考えると、解体とか組立とかは、あまり関係ないのではないかと思えるのです。色を塗るのに腕を動かすパターンをどうするかという、そういうことてではないのか、むしろ、その腕を動かすという反復を無尽蔵に繰り返すところに山田という画家の最大の特徴があるのではないかと私には思えるのです。

さて、展示の説明では、山田はStill Lifeのシリーズで静物画の中の瓶や果物といったモチーフをその周囲の空間に融解させ、画面を解体していって、その解体から、画面を新たに組立に向かったのがWorkのシリーズといった位置づけがなされているようです。そうなのでしょうか、私の感じたことは、個人的な感想なので一般化できるかは分かりませんが、これまでの前の展示に対する感想を読んでいただいた方には、薄々と匂わせてきたことですが、山田の作品というのは、何かを描くというものではなくて、描くという行為の結果そこにあるというものではないかと思うのです。Still Lifeというのは静物という対象に興味をもってそれを描いたのではなくて、描いていたのがたまたま静物に見えたという程度のもののように見えます。対象を画面に移すのであれば、その通りに写さなくなるのは解体と言えるでしょうが、もともと、そんなことを気にせずに単に筆で絵具を画面に塗るという作業をすることをしていたということで考えると、解体とか組立とかは、あまり関係ないのではないかと思えるのです。色を塗るのに腕を動かすパターンをどうするかという、そういうことてではないのか、むしろ、その腕を動かすという反復を無尽蔵に繰り返すところに山田という画家の最大の特徴があるのではないかと私には思えるのです。 例えば、Still Lifeで静物画の中の瓶や果物といったモチーフをその周囲の空間に融解させ、画面を解体というのは、別に譬えれば、言葉が表わしている意味を離れて、言葉の響きだけで文章やメッセージを作ってしまう言葉遊びのようなものではないかと思えるのです。つまり、瓶の形や円形といった形がそれと結びついている瓶とは無関係に使われる、形状の駄洒落のようなものです。駄洒落は言葉の意味のズレで笑いを誘いますが、山田の絵画では、それを反復して単純化していくうちに見る者を唖然とさせる迫力を生み出していく(この形式的に単純化された反復を繰り返すことの特徴については、後で別にお話したいと思います)ものではないかと思います。その点が、例えばピエト・モンドリアンが1910年代の初めに樹木の姿を解体するようにして抽象的な表現を試みていったことや、ピカソやブラックがキュビズムにより形態を分析して解して行った、というように対象を捉えようとした追究とは、まったく違うものだと見えました。

例えば、Still Lifeで静物画の中の瓶や果物といったモチーフをその周囲の空間に融解させ、画面を解体というのは、別に譬えれば、言葉が表わしている意味を離れて、言葉の響きだけで文章やメッセージを作ってしまう言葉遊びのようなものではないかと思えるのです。つまり、瓶の形や円形といった形がそれと結びついている瓶とは無関係に使われる、形状の駄洒落のようなものです。駄洒落は言葉の意味のズレで笑いを誘いますが、山田の絵画では、それを反復して単純化していくうちに見る者を唖然とさせる迫力を生み出していく(この形式的に単純化された反復を繰り返すことの特徴については、後で別にお話したいと思います)ものではないかと思います。その点が、例えばピエト・モンドリアンが1910年代の初めに樹木の姿を解体するようにして抽象的な表現を試みていったことや、ピカソやブラックがキュビズムにより形態を分析して解して行った、というように対象を捉えようとした追究とは、まったく違うものだと見えました。 これに対して、山田の場合には、むしろ静物画の様相のStill Lifeが、筆を動かすパターンの結果として静物の瓶や器が画面に残ったというだけで、それは、Still Lifeの画面の端に描かれた事物が端で描ききれず画面で切れてしまうことが、けっこうあったこと、このようなことは、例えばモランディの静物画では例外的なことです。そういうことから、山田は事物の存在を写すことなど、そもそも志向していなかったと思えるのです。だから、静物からアラベスク模様への移行は筆を動かす縦横の動く腕の道筋が似ているから程度のものだったのではないか。

これに対して、山田の場合には、むしろ静物画の様相のStill Lifeが、筆を動かすパターンの結果として静物の瓶や器が画面に残ったというだけで、それは、Still Lifeの画面の端に描かれた事物が端で描ききれず画面で切れてしまうことが、けっこうあったこと、このようなことは、例えばモランディの静物画では例外的なことです。そういうことから、山田は事物の存在を写すことなど、そもそも志向していなかったと思えるのです。だから、静物からアラベスク模様への移行は筆を動かす縦横の動く腕の道筋が似ているから程度のものだったのではないか。

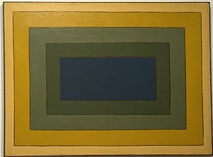

そして、アラベスク模様が並んでいる中に、突然のようにふっとWork B154の矩形のスタティックな作品が、さりげなく現れます。さりげなくです。最初は、「あれ?」と突然変異のような感じです。しかし、これまでのうるさいような並びの中に、ポッとスタティックなひとつがあるのは、考えてみれば異様です。それが、次の小部屋に移ると、その同心の矩形のスタティックの並びにガラッと変わる。これがすごかった。世界が転換した感じでした。深い緑色に厚く塗られたやや縦長の長方形の中の、紺色の正方形といったように、突然単純な画面構成になって、色合いの対比も単純化されて、鮮明になります。しかし、それだけでなく中心の正方形は藍色の線によって縁取られていて、その縁取りはフリーハンドで、ところどころ藍色がはみ出ていて、藍色の方形と周囲の深緑色を繋げられながも、正方形と長方形の位置関係を曖昧にしています。深緑色の背景と藍色の形が、その接点で、互いの境界を伸長しようとせめぎ合っているようです。これは山田が地上にある形を描くというのではなくて、描かれた形がそう見えるということを示していて。山田は、ここでこれを小出しにすることで、そういう描き方に慣れない人々にも違和感を感じさせず、しかし、その本質を失わない技術を掴んでいったのではないかと思います。そこで、表面的な静けさを得ていったのかもしれない。それがWork B169のような長方形の入れ子のような構成で、褐色の線で区切られ、異なる色で塗り分けられています。また、長方形の入れ子の作品と併行して、太い縦線が引かれたものもえがかれていますが。

そして、アラベスク模様が並んでいる中に、突然のようにふっとWork B154の矩形のスタティックな作品が、さりげなく現れます。さりげなくです。最初は、「あれ?」と突然変異のような感じです。しかし、これまでのうるさいような並びの中に、ポッとスタティックなひとつがあるのは、考えてみれば異様です。それが、次の小部屋に移ると、その同心の矩形のスタティックの並びにガラッと変わる。これがすごかった。世界が転換した感じでした。深い緑色に厚く塗られたやや縦長の長方形の中の、紺色の正方形といったように、突然単純な画面構成になって、色合いの対比も単純化されて、鮮明になります。しかし、それだけでなく中心の正方形は藍色の線によって縁取られていて、その縁取りはフリーハンドで、ところどころ藍色がはみ出ていて、藍色の方形と周囲の深緑色を繋げられながも、正方形と長方形の位置関係を曖昧にしています。深緑色の背景と藍色の形が、その接点で、互いの境界を伸長しようとせめぎ合っているようです。これは山田が地上にある形を描くというのではなくて、描かれた形がそう見えるということを示していて。山田は、ここでこれを小出しにすることで、そういう描き方に慣れない人々にも違和感を感じさせず、しかし、その本質を失わない技術を掴んでいったのではないかと思います。そこで、表面的な静けさを得ていったのかもしれない。それがWork B169のような長方形の入れ子のような構成で、褐色の線で区切られ、異なる色で塗り分けられています。また、長方形の入れ子の作品と併行して、太い縦線が引かれたものもえがかれていますが。

ここまでは、事実の解釈ということですか、この先は、この解釈を発展させた個人的妄想です。さきほどストーリーとも言いましたが、純粋に私の主観的な感じ方なので、事実とか真実とかいったものとは、そもそも関係なく語っているという前提で、お付き合い願います。何を言いたいかというと、そのように山田の作品を見ることにどのような意味があるのか、ということです。おそらく近代西欧の文化、とくに芸術というのは単純な繰り返しを嫌います。作品の個性とかオリジナリティといったことを強調しますし、パターンの繰り返しをマリネリといって批判するのが常です。その根底には、同じパターンを繰り返すことへの嫌悪があるのではないかと思います。それを思想化したのがニーチェの「永劫回帰」ということでしょうか。同じ毎日をずっと繰り返し続けていくことは地獄のような苦しみだというのです。また、日常生活でも仕事をして生活をすることよりもヴァカンスという、いってみれば繰り返しから抜け出す非日常を大切にしています。繰り返しのなかでも、たとえば、仕事が端的にそうですが、その中でも単純作業と繰り返しの中でも多少の変化をつけられる作業と比べると、単純作業の方が見下されます。後者の場合にはクリエイティブな要素があるとかいって、高級なイメージをもたれています。そういう中で、この展示室のような単調な繰り返しが際限なく並んでいる山田の作品の場合には、そういう近代西欧の文化では、作品とは認められない可能性もあると思います。あるいは、ポップアートのような大量生産の画一性の批判とかいったコンセプトを、そういう文化の人が理解できるような理屈を添付してあげないといけないのかもしれません。そういう点でみれば、山田の作品について、私が見たコンセプトということで繰り返すということは、芸術とかアートといった概念枠からずれていってしまう可能性を多分に秘めていると思います。

ここまでは、事実の解釈ということですか、この先は、この解釈を発展させた個人的妄想です。さきほどストーリーとも言いましたが、純粋に私の主観的な感じ方なので、事実とか真実とかいったものとは、そもそも関係なく語っているという前提で、お付き合い願います。何を言いたいかというと、そのように山田の作品を見ることにどのような意味があるのか、ということです。おそらく近代西欧の文化、とくに芸術というのは単純な繰り返しを嫌います。作品の個性とかオリジナリティといったことを強調しますし、パターンの繰り返しをマリネリといって批判するのが常です。その根底には、同じパターンを繰り返すことへの嫌悪があるのではないかと思います。それを思想化したのがニーチェの「永劫回帰」ということでしょうか。同じ毎日をずっと繰り返し続けていくことは地獄のような苦しみだというのです。また、日常生活でも仕事をして生活をすることよりもヴァカンスという、いってみれば繰り返しから抜け出す非日常を大切にしています。繰り返しのなかでも、たとえば、仕事が端的にそうですが、その中でも単純作業と繰り返しの中でも多少の変化をつけられる作業と比べると、単純作業の方が見下されます。後者の場合にはクリエイティブな要素があるとかいって、高級なイメージをもたれています。そういう中で、この展示室のような単調な繰り返しが際限なく並んでいる山田の作品の場合には、そういう近代西欧の文化では、作品とは認められない可能性もあると思います。あるいは、ポップアートのような大量生産の画一性の批判とかいったコンセプトを、そういう文化の人が理解できるような理屈を添付してあげないといけないのかもしれません。そういう点でみれば、山田の作品について、私が見たコンセプトということで繰り返すということは、芸術とかアートといった概念枠からずれていってしまう可能性を多分に秘めていると思います。

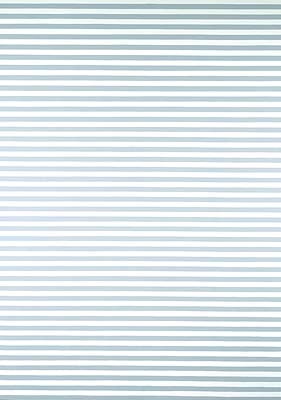

そして、その移行していった作品たちが、Work Dとして展示されている作品群です。そこには、これまでに比べて静謐な印象、それは機械的なパターンに意識して近づいたように見えるからかもしれませんが、を受けるものでした。例えば、Work D259を見ると、色使いが淡色系の色調になっているからかもしれませんが、穏やかな印象を受けます。それだけでなく、ここにも筆触が現われているのですが、その見え方がWork Cのシリーズと異なってきて、それが穏やかな印象を作り出していると思えます。それは、ある意味では筆触は、Work Cでは、ストライブというパターンでは過剰さとして、そのパターンをはみ出してしまうものとして見えていました。それが、ここでは安定していて、パターンの中に収まって、はみ出してしまうような過剰さが見られなくなっている。

そして、その移行していった作品たちが、Work Dとして展示されている作品群です。そこには、これまでに比べて静謐な印象、それは機械的なパターンに意識して近づいたように見えるからかもしれませんが、を受けるものでした。例えば、Work D259を見ると、色使いが淡色系の色調になっているからかもしれませんが、穏やかな印象を受けます。それだけでなく、ここにも筆触が現われているのですが、その見え方がWork Cのシリーズと異なってきて、それが穏やかな印象を作り出していると思えます。それは、ある意味では筆触は、Work Cでは、ストライブというパターンでは過剰さとして、そのパターンをはみ出してしまうものとして見えていました。それが、ここでは安定していて、パターンの中に収まって、はみ出してしまうような過剰さが見られなくなっている。 Work E,Work D 1980〜1995

Work E,Work D 1980〜1995