|

2014年11月30日(日) 府中市美術館

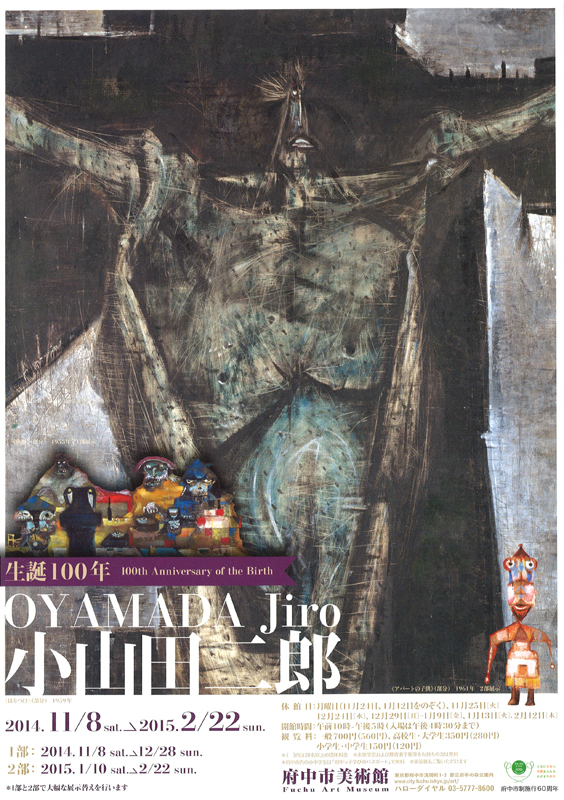

さて、この小山田二郎という人は、身体上のハンデを抱えていたり、家族を残して失踪したりと小説のネタになるような物語が多く纏わりついた画家で、そういう物語を前提に語られがちです。作品自体も、そういう物語から受けるイメージに沿っているようなところがあります。そのような説明は、この展覧会チラシにあるので引用します。“戦後の日本美術を代表する異才・小山田二郎(1914〜1991)は、幼いころ親戚の日本画家・小堀鞆音に水彩を学び、帝国美術学校在学中にはシュルレアリスムに傾倒しました。戦後1952年には滝口修造の推薦によりタケミヤ画廊で古典を開催して注目を浴び、社会風刺や攻撃的なまでの人間洞察を含むその絵画が画壇に鮮烈な印象を与えました。1960年から府中市のアトリエ兼自宅に暮らしましたが、1971年に妻子を残し失踪、以降社会から距離を置いた隠遁生活を送ります。その衝撃的な境遇と生き様、そして、後に遺された作品群は、今なお独自の光彩を放っています。闇の中からこちらを凝視する異形の生き物。あるいは瑞々しい色彩の中に浮かび上がる幻想の世界。小山田の描く世界は、おどろおどろしい迫力の中にも、時にユーモアや優しさをも垣間見せて観る者を惹き付けます。” ただ、私の絵画の見方は、ここで何度も述べているように、そういう物語をいったん切り捨てたいと思っているので、ここでは、そういう視点で作品の印象を述べてみたいと思います。小山田二郎という画家の紹介を主催者あいさつを引用します。 “1950年代の日本美術界の寵児であり、きわめて特異な感覚と才能の持ち主であった小山田は、今見てもなお新鮮なおどろきを与える仕事を多く残しています。彼自身の分身でもあり、すべての人間の意識に棲まう悪魔でもある《鳥女》の肖像たち。復活の兆しを見せることの無い、無惨に傷つけられた《はりつけ》などのキリスト像。あるいは、高い技術に裏打ちされた、水彩の澄みわたる幻想と怪奇の世界。いずれも戦後美術史の中に類例の無い、まさに小山田二郎という特異な「眼」を通じて表わされた、人間と世界の姿そのものです。小山田二郎は生来の病による容貌、絶頂期の失踪と社会からの隠遁といった境遇が、その一見恐ろしい画風とも重ねられて、孤独と絶望のなか生きた伝説の画家というイメージが語られてきました。しかし家族を始め身近な人に聞く彼の姿は、生真面目な一面もあり、温かくユーモアを持った魅力的な人物であったようです。本展では彼と出会った人々の心に残る記憶や証言に耳を傾けつつ、小山田二郎の生涯の画業を改めて紹介します。自身が生み出した闇の世界に生きる異形の者達に、時に優しさやユーモアさえも与えて息吹を吹き込んでいく、創造主とも言える小山田の魅力を伝える機会ともなれば幸いです。”

第1章

前衛からの出発 第2章

人間に棲む悪魔 第3章

多磨霊園で生まれた幻想 第4章 繭のなかの小宇宙

第1章 前衛からの出発

「舞踏」(左上図)というタイトルで小山田は水彩画を何点も制作していますが、ここではその一点を見てみましょう。この一連の作品の制作は1950年代で、画壇で注目された時期にあたり、もはや初期とは言えないかも知れませんが、この展示の章立てのタイトルである“前衛”の要素がかたちに残されている作品として展示さていたのではないかと思います。小山田が見たとは思いませんが、私がこの作品をみていて似ていると思ったのが、カンディンスキーのミュンヘン時代の初期の作品で「クリノリン・スカート」(右図)という作品です。カンディンスキーはガーデンパーティーの風景を単純化し図式化して、自由に色遣いで絵の具を塗りたくるような作品を作り出しました。そのようなカンディンスキー作品と似ているのではないかという視点で、小山田の作品を観てみると、視覚を構成している要素を分解して、その様々な要素の中から、自身の絵画制作に必要な要素を取捨選択しているのが分かります。私には、小山田はカンディンスキーと同じように、しかし、その意味内容はことなるのでしょうが、その要素の仲で色彩を第一に選択しているように思えます。「舞踏」つまりダンスという絵画では、ドガのように躍動する肉体の美しさや力感、あるいは筋肉の動きにともなう陰影といった魅力的な要素はすべて捨て去られ、舞踏による動きを様式化して、図案のようなものにして、そこに自由に色彩を乗せることができるようになっていると思います。多分、小山田の視覚は、学生時代のからの修行を通して、色彩を第一に、次に色彩を乗せるために形態をというような形に形成していったのではないかと思います。この「舞踏」での形態は三角形によって構成されるという幾何学的に単純化され、構図は安定している上に自由に色が塗られています。その色彩の効果において、小山田は様々な実験を試みているように見えます。カンディンスキーはこのような実験から、やがて形態をものかたちに捉われない抽象的な絵画を展開していきましたが、小山田は形態を残しながら色彩が観る者に与える影響を効果的に活用する方向に進んだのではないか、と私には思われます。 ここで展示されている作品の流れは、小山田が自身の色彩を第一にみていく傾向を自覚し、絵画制作において技法化しているプロセスと見ることができるのではないか、と思います。

第2章

人間に棲む悪魔

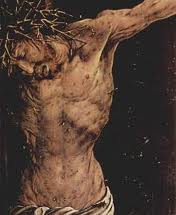

似たような構図の「昔の聖者」(左図)という作品は、四角形によって構成されて、配色も赤が黒と青に加えて赤が印象的に加わっています。磔にされた跡が手のひらと足先に穴をあけられており、椅子に座っていますが、両手を左右に広げたポーズは十字架にかかっている姿を思い起こさせます。この作品は、「はりつけ」以上に直接的に迫ってくる迫力というより、じっくりと眺めてイマジネーションを触発させるようなものとなっていると思います。

水彩画でも黒を基調とした作品を制作しています。「夜(姉妹)」(右図)という作品です。描かれた題材が、前に見た油絵作品とは異なるものであるからかもしれませんが、全く雰囲気の異なる作品になっています。しかし、黒という色の透明感は油絵作品と変わりません。

第3章

多磨霊園で生まれた幻想

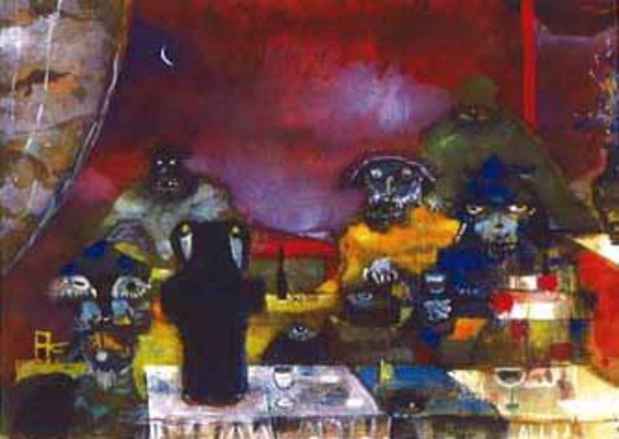

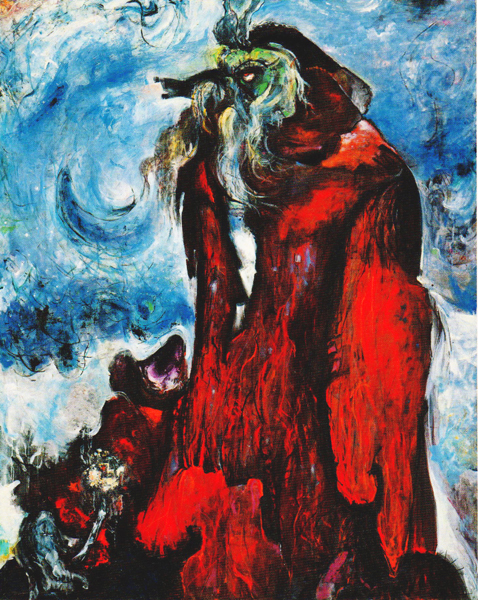

小山田は、1950年代半ばに注目され、度重なる展覧会への出展などにより作品が売れるようになり、この美術館と同じ市内である府中市の多磨霊園の近くに自宅兼アトリエを購入し、落ち着いた環境で制作するようになったそうです。このような環境変化に伴い、小山田の作風が変化していった、ということで、この時期の作品をまとめて展示したということです。 “画面の出の大きな変化を端的に示す作品の一つは、1961年の「アダム(夜)」(左図)である。月の浮かぶ夜の闇の中、赤い鬼が横を向いて歩いている。下唇が膨らみ、背中を丸めて歩く、小山田自身と言うべき生物である。構図はそれまでの厳密な幾何学的構成ではなく、ゆらめくような曲線と、薄塗りの油絵の具の重なりによって渦を巻くように作られており、現実の墓地の風景と幻想の世界の狭間のような不思議な空間となっている。画面全てが原色の赤、青、黄色などで布つぶされるのも、それまでになかった特徴である。小山田自身はこの画風の変化について、それまでの水彩の描き方を油彩に適用した結果であると語っている。空間構成については、シンメトリーと垂直・水平による構成から、蝸牛状の求心と遠心のよじれあう、なだらかな曲線による構成へ。モノクロームの単色から、水彩絵具の色取りへ。そして下塗りを積み重ねて行く理知的な描き方から、無意識や偶然によって生まれる形やしみを使った、現在進行形における不協和音の表現への転換である。たしかに「アダム」に見られる薄く絵具を塗り重ねていく描き方は、水彩のそれと共通している。ハイライトの白い上から点状に重ねるのも、「晩餐」を始め、それまでの水彩に頻繁に使 「鳥女」(右図)という作品です。ただし、小山田は鳥女というタイトルで、シリーズもののように折に触れて何点もの作品を制作しています。鳥女という小山田自身が創り出したキャラクターに様々なものを寄託したようなものとして様々に作品を制作しているようです。ここで観るのは1965年の制作とされる油絵の作品です。そして、参考のために、前章の人間に棲む悪魔のところで展示されていた同じタイトルの1956年の油彩作品(左下図)と比べながら観て行きたいと思います。同じ題材を扱ってシリーズのようなものであるため、シンプルに鳥女が左向きの横顔を見せて一人立っているという構成も共通しているので、比較しやすいと思います。上で引用した解説が当てはまると思いますが、まずはみていきましょう。まず、ふたつの「鳥女」の大きな違いとして一目で分かるのが色彩です。鮮やかで透き通るような青を背景に、暗めの赤い衣装が印象的に映える中で、白がアクセントとなっています。これに対して56年の作品は、モノクロといっていいクロと白の対比で構成されています。そこに部分的にアクセントのように配置された青がとても透明に映って印象的です。しかし、黒というのは強い色のはずです。だから、普通は画面で黒という色は他の色より主張が強くなってしまいます。しかし、この56年の作品は画面全体の3分の2が黒く塗られているにもかかわらず、全体として黒の強い色調が迫ってこないのです。これほど黒く塗られているのにもかかわらず、真っ黒の印象がない。そこにあるのは、スタティックで静謐さとでもいう雰囲気が感じられます。これ

私の個人的な感想ですが、方法に視野が追いついてきたのが50年代の作品なのではないかと思えます。そこで初めて、方法に個性的なものが出てきた。それが、モノトーンな色彩であり、幾何学的な画面構成です。しかし、言ってみれば、対立的性格がつよく刺々しいほど画面になっていいはずなのに、50年代の作品には個性は感じられますが、そこにはむしろ静けさとか、抑えられた感じがするのです。これは、抑えられたというのではなくて、なかったということではないのか。この50年代の作品では「はりつけ」とか「ピエタ」というような宗教的な題材を取り上げています。これは、小山田自身が魂が追いついていないことをある程度自覚していて、題材の中に、そういう魂が入ってくるようなものを意識的に選択したのではないか、と私には思えるのです。

「鳥女」に話題を戻しますが、65年の作品の画面から“何か”が溢れてくるよう私に見えたのは、そういう魂が技術に追いつき、そして追い越してきた、その表れではないか、と私には思えるのです。50年代の幾何学的構成から曲線主体になったのは、表現衝動が形式という殻を突破したからではないのか、そこにあらかじめ作られた形式に収まりきれない即興性が、初めて加わってきた表われのような私には思えます。そのような視点で、上で引用した説明を読み直してみると、同じ説明が違った画家像として意味が変わってくることになるのです。

「野火」(右上図)という作品は、第1章で見たキュビスム的な感じの幾何学的な構図の作品です。私には、「野火」という題名と画面が結び付かないのですが、ヘンテコリンな物体を無造作に並べて、小山田には珍しい黄色を基調として、真ん中の赤い円状のものとの色の対比とグラデーションを楽しむような作品と言った方が合っているような気がします。ここに、緊密な構成感はなくて、むしろ動きがあるような感じです。

第4章 繭のなかの小宇宙

しかし、ここの展示は、そのような煌きを見つけることは出来ませんでした。よく言えば、形と魂との均衡をそのまま進め充実させたということになるのでしょうか。造形の面で、あらたに創り出すということは、小山田という画家には、あまりなかったのかもしれません。ここで展示されている作品には、洗練が見られますが、逆に言うとスムーズになりすぎてしまって、この以前にあった作品を 「鳥女」(左図)という作品で、1979年の制作だそうです。以前にも別の作品を観ましたが、小山田は「鳥女」という題材をシリーズのように折に触れて何点も描いています。その中で、この作品は、50年代のシンメトリーで図式的な構図とモノクロームな色遣いに戻ったような作品です。しかし、50年代の作品(右図)の息詰まるような緊張感がここでは感じられます。リラックスしているといえば、よく聞こえるかも知れません。画面全体は50年代の作品のモヤモヤしたものがなくなり、隅から隅まで整理されて明確になっているようです。モノクロームに色調といっても、白と黒のグラデーションは精緻で青や黄色、赤を目立たせずに、ほんの一部分に匂わせるように織り込んで隠し味のような効果をあげているのは、小山田の技法の洗練をうかがわせます。それだけに、安心して眺めていることが出来るものになっていると思います。 「墓の道」(右図)という水彩画です。イメージが整理された、たいへん見易い作品になっていると思います。相変わらず色調は暗いのですが、小山田の水彩画によく見られた、水彩絵具の滲みを活用してものの輪郭が曖昧になって形状がはっきりしなくて、形があるようで、ないようで、不定形といえそうな宙ぶらりんの不安を醸し出すような緊張感はなくなっています。ここでも「鳥女」のように描かれているものは明確で、それぞれの要素が何が描かれているのか(それを見る人がどう思うのか)までよく整理されています。それだけに、作品をみてあれこれ観る人が想像をふくらませるということがなくなっている作品になっていると思います。 これらは、まるで小山田が自身の作品のイメージを反芻しているように見えます。好意的に受け取れば、小山田はこの時点で自身の絵画世界を原点に還るように、自己確認していたのかもしれません。その後で、さらなる展開を考えて準備しているうちに力尽きてしまったと言えるかもしれません。私自身、個人的には、そうであってほしいと思います。 |