|

国立新美術館は平日の開館時間が午後6時までなので、都心に出て仕事が終わってから行っても間に合うことができる。勤め人にとってはありがたい。今回も、予定より少し早く終わったので、多少無理があったが、とにかく見ることはできた。残念なことに広い会場で130点も展示があったので、1時間では見切れなくなって、後半の著名な作品は駆け足で通り過ぎるようなことになってしまった。それは、今回は却って良かったかもしれない、これは後で述べていきますが、初期作品を見直すことができたということが、私にとっては大きな収穫だったからです。

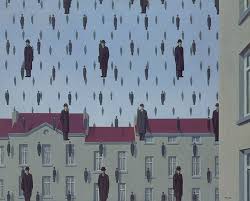

例によって主催者のあいさつを部分的に引用します。“ルネ・マグリット(1898〜1967年)は、ベルギーの国民的画家であり、20世紀美術を代表する芸術家として知られています。言葉やイメージ、時間や重力といった、私たちの思考や行動を規定する「枠」を飛び越えてみせる独特の芸術世界は、後の芸術やデザインにも大きな影響を与え、現代においてもなお、世界中の多くの人々を惹きつけています。─中略─ありふれた日常に潜む謎と神秘を描き続けたマグリットの魅力を堪能いただける、またとない機会になることと確信しております。”例によって隔靴掻痒というのでしょうか、揚げ足をとられないように、主張するリスクから逃げている文章で借り物の感を拭えないものなのですが、一般的に抱かれているマグリットのイメージは、こんなもんでしょうが…。ちょっと突っつくと、このあいさつでマグリットについてあげているのはイメージで作品そのものではないことと、触れているイメージというのは

“思考を越えた”という言い方で必ずしも絵画的なイメージを指しているのではないということです。このことを、何も主張していないような挨拶に比べて、踏み込んでいるカタログの序文を長くなりますが引用します。 “ルネ・マグリットの作品や文章、インタヴュー、写真、書簡を通して、マグリットと親しく付き合うと、相反する像が浮かび上がってくる。現実を表現するという言語の持つ原則を崩そうとする、強く破壊的な考えを持つ知的な芸術家は、一見ごく普通の外見をし、非常に穏健で教養高く、強いワロン訛りを持ち、想像力の障害と称した妻を常に傍らに置いていた男と対立しあっているのだった。つまり、マグリットは仮面の奥でその破壊的な作品を作っていたのである。彼の作品は、無意識の側面を純化したものであり、無意識下では典型的なブルジョワとしての外見を持つ男というものが意識をなさなくなる。それはまた、言語の権威を掘り崩し、伝達というものが幻想に過ぎないことを示し、そこで新しい詩的な意味が組み立て直される徹底的な隔絶を称賛していた。 作家と作品の間の、エピソードの乏しい伝記とラディカルな思考との間の隔たりが、これほどまでに大きいことは稀である。マグリットは、常に自らの軌跡を覆い隠してきた。そうすることによって、自らの絵画に、人を驚かし、明白さを神秘へと変容させる力をもたらし、そしてあらゆるイリュージョンをなくした意識というものには不可能な運命しか残されていないことをはっきりと示そうとしたのである。モダニズムの迷妄に始まるこの道を、完全なるシュルレアリストとしてのマグリットはさっさと放棄してしまっていた。マグリットの絵画が持つ効果は、それが見せているものを要約すると一層明らかになる。例えば、真昼の中にある夜の時間、記憶とともに血を流す石膏の頭部、蝋燭のほの暗い光によって照らされた座る人物といったように。しかし、これらの効果の背後には、言語の核心まで掘り下げ迫りたいという深遠な欲望が横たわっているのだ。アンドレ・ブルトンとは異なり、マグリットは原初的な性質の心情や、原初状態における欲望の本能的な表現を受け入れることはなかった。マラルメの熱心な読者であったマグリットは、あらゆる潜在的な現実という物が無化され、同時に表現性から伝達の野望がそぎ落とされ、それゆえその唯一の真実である「主題」へと回帰する、無というものにより関心を抱いていたのだ。 この主題というものは、描かれた絵画というものが様々なアプローチに基づいた発展のひとつであるという、マグリットの中で次第にかたちづくられていったイメージの詩学の概念を実証するものであった。初期において、ジョルジョ・デ・キリコの謎めいた作品から影響を受けたマグリットのイメージは、精神の深淵に根を持っており、それを啓示するようなオブジェを体系的に探求していた。次第に、マグリットはこれらのオブジェをその表現的な次元から救い出すようになった。彼は、オブジェを一見して反駁することのできない所与のものとして示すために、オブジェから暗い側面を剥ぎ取った。マグリットは近代芸術の発展の先駆けである。というのも、彼がオブジェに割り当てた役割は、その明白性へと回収しえないものであった。1920年代後半までにマグリットは、ポストモダンの哲学の転換に半世紀も先立って、脱構築の手法を開始していた。すなわち、文学絵画によって、マグリットは「名付ける」という最も全体主義的な力を感じさせる恣意的な言語学的現象としてのオブジェの新しい地位を強調したのである。 マグリットの文字絵画の芸術的重要性は、シュルレアリスムというよりダダに近い、アナーキーに欲求に分かち難く結び付いている。マグリットは、匿名のブルジョワ紳士としての役割に退くことによって常にあいまいさを保持しながら、そのような欲求を抱いていた。マグリットはマルセル・デュシャンがやったように既存の秩序を転覆させようとしたが、彼は自らの作品を単なるひとつの態度へと貶めるような自己中心性の危険に屈しないよう、一見するとサボタージュの作品を作っているかのような振りをしていたのだ。彼は平凡さを武器へと変えた。後にポップ・アートは、その可能性を活用しようとするのだが、その時でさえ、マグリットの傍らでは、認められたいという渇望のために怪しげに見えてくるほどであった。シュルレアリスムの絶頂期において破壊的で詩的な芸術家であったマグリットは、おそらく現在においてこれまでよりも一層重要性を持っている。彼が抱いた、モダニズムのユートピアへの慎重さや、言語の限界についての明晰な理解、また哲学や精神分析、社会学といった理論的な原則としてではなく、むしろ存在によってのみ定義づけられる一種のリアリティとしての個人についての確信、これらのことには、ここ20年ほど人類に付きまとっている絶対的相対主義ともいうべき問題の核心があるように思われるのだ。唯一、詩的な芸術の追求のみがそこから脱する道を提示できる。それは、意識が究極的な不確かさという形をとって組み立て直されるような、不規則、不一致、そして断絶を会しての道なのだ。” と、かなり長い引用になってしまいました。長いだけでなく翻訳調、論文調というのでしょうか、何か自慢しているような、難しげに装っているような、ちょっと読みにくい文章です。それで、私見を交えながら批判的に、この主な内容を説明していきましょう。ただし、これからの説明は恣意的で、隠れた意図(隠れていないですか)は、この引用をダシにして私見を開陳することにあるということを念頭において欲しいと思います。まず、ここではマグリットという画家を“現実を表現するという言語の持つ原則を崩そうとする、強く破壊的な考えを持つ知的な芸術家”と定義しています。ここでの“現実を表現するという言語の持つ原則を崩そうとする、強く破壊的な考え”というのは、“言語の権威を掘り崩し、伝達というものが幻想に過ぎないことを示し、そこで新しい詩的な意味が組み立て直される徹底的な隔絶を称賛していた”ということでしょう。何か難しげに聞こえてきますが、私なりに言い換えれば、私たちは日常生活で何気なく言葉を使っていますが、この言葉というのは一種の記号で、例えば「青い空」と言ったときには、その言葉を言ったり聞いたりしている人の目の前には現実に青い空がひろがっており、それを指して、そのことを写すように伝えているのが言葉ということで、私たちはそれに疑いを抱くこともありません。もし、それを疑ってしまったら、私たちは言葉による円滑なコミュニケーションができなくなります。それに対して、否定することはできないにしても、そういう現実と言葉の間をズラそうとしたのがシュルレアリスムという芸術運動ということができます。例えば、言葉の組み合わせを現実ではありえないパターンにしてみて、そこに今までになかったイメージを生み出そうとしたのです。その先駆となったのが象徴主義といわれる詩人たちで、言葉は現実を写すものから、言葉だけでイメージを作り出すことを指向していたといえます。彼らが理想したのは音楽です。音楽は楽器という特殊な音というツールで作品をつくりますが、現実の何ものかを直接写すことはできないかわりに、音の連なりでメロディとかリズムという響きだけで作品となってしまいます。その音楽の音というツールを詩人たちは言葉に置き換えて音楽と同じように作品を作ろうとしました。シュルレアリスムは、それをもっと進めようとしました。彼らは、象徴主義の詩人たちのように作品という閉じた世界だけにとどまらず、現実にもフィードバックできないかと考えたのです。現実の世界を作り変えることはできませんが、現実の見方を変えることはできなくもありません。そして、それゆえに象徴主義は詩人たちの間での運動だったのに対して、シュルレアリスムは言葉の世界である詩だけに留まらない志向にありました。マグリットは、そのシュルレアリスムの運動に参加していた人でした。しかし、今まで説明してきたのは言葉の世界です。絵画は言葉ではなくて視覚的イメージの世界です。さきほど述べたように、言葉で現実の見方を作ってしまおうというシュルレアリスムの志向があって、いってみればマグリットはその志向に乗ったと言えるわけです。その際に、今まで同じ見方ではなく、言葉によって今までとは違うイメージで現実を見るというのを絵画でやろうとした、ということです。そのこと自体は、従来のイメージに対しては破壊的になるでしょうし、知的な方法で、ということになるでしょう。その結果、マグリットは描くことで、“人を驚かし、明白さを神秘へと変容させる力をもたらし、そしてあらゆるイリュージョンをなくした意識というものには不可能な運命しか残されていないことをはっきりと示そうとしたのである”というわけです。それは現実にはありえないようなイメージを描いた、“例えば、真昼の中にある夜の時間、記憶とともに血を流す石膏の頭部、蝋燭のほの暗い光によって照らされた座る人物といったように”。これは、端的に言えば言葉でつくられた衝撃を絵画に置き換え、絵画で衝撃を作り出すということです。この言葉を絵画に置き換えるといっても一様ではありません。例えばサルバトール・ダリとマグリットはシュルレアリスムの画家として同じグルーピングされますが、見た目の作風は大きく違います。二人の作品を見比べると、マグリットは画面の中で描かれている個々のもの、パーツはそれぞれ現実のリアルな外観をそのまま忠実に描写されていて、作品を見る人はそれが何であるのかすぐに分かるようになっていて、それらの組み合わせが現実とはズレているというものになっています。これに対して、ダリの作品では、例えば時計が半分融けて外形が崩れてしまっていたり、現実にはありえないサイズに描かれていたりともの、パーツそのものが改変させられてしまっているのです。この両者の違いのひとつに言葉というものに対するイメージの持ち方の違いがあると思います。これは、シュルレアリスムの運動をリードしたアンドレ・ブルトンという詩人であり思想家である人物の影響をダリは強く受けたことにあります。シュルレアリスムは、前にも述べましたように言葉で現実を再構築してしまおうという考え方です。その言葉というものは、完成されたものがすでにあって、それに人が従うとか、それを使うという、いわば道具のようなものではなくて人の感情とか衝動とか無意識なものが表面に現れてくるときに言葉と一緒に形作られるような捉え方をしているのです。だから、ダリの描くものは不定形な外形をしていることが多いのです。しかし、マグリットはそうではありません。もっと、ブルトンやダリが人の無意識の衝動に踏み込もうとしたのに対して、意識をもっていて論理的なほうに傾いていたと言えます。もしも、例えば衝動ともにあらわれる雄叫びのような意味をなさないものを言葉といっていいのかどうか、もしそれを言葉としてしまったら、言葉の論理で現実を再構築するとしても、堅固なものにはならず構築作業の途中で崩壊してしまうことになってしまうでしょう。“アンドレ・ブルトンとは異なり、マグリットは原初的な性質の心情や、原初状態における欲望の本能的な表現を受け入れることはなかった。”という説明文章は、このようなことを指しています。“マラルメの熱心な読者であったマグリットは、あらゆる潜在的な現実という物が無化され、同時に表現性から伝達の野望がそぎ落とされ、それゆえその唯一の真実である「主題」へと回帰する、無というものにより関心を抱いていたのだ。”と言って、マグリットがステファヌ・マラルメの詩を好んだと言われるのは、マラルメの詩が難解だといわれながらも、そういう堅固な論理的構成を持っていたからです。マラルメの詩というのは言葉という完成されたものが在ると言う以外の余計な要素を削り取って純粋にしていった結果で、純粋詩などともいわれ、ブルトンにはあった感情とか衝動などというものもできるかぎり捨て去られてしまいました。マグリットはマラルメの言葉の明晰で論理的なところに通じるところがあったのでしょう。彼の作品の中で、個々のもの、パーツの描かれる明晰性が追求されていったと言えます。それは見るものにとっては一目でそれと分かる分かりやすいものになって行きました。そのために個々のものの個別の個性は余計なものとして削られていくことになります。例えば、この岩の他にはない、これだけのものとか、現実にここに在るような生々しさは描かれなくなり、岩と分かるように一般的な岩らしいものが描かれるようになっていきました。この岩という個性がなくなり、見る者が誰でも分かる普遍的、まあ、平凡なものとなっていったわけです。それは、ある意味で、これが、いま、ここに、在らねばならない、などという必然性が画面から失われることにもなります。画面のここに描かれるもの、そうでなくてはならない理由はないわけです。そこには他でもないこの岩ではなくて、他でもいい平凡な岩があるだけですら。それはこうであらねばならない理由とか根拠に対して、実はそんな根拠はあるのかという脱構築という哲学的な問いかけとそっくりだという人も現れたのでした。“彼がオブジェに割り当てた役割は、その明白性へと回収しえないものであった。1920年代後半までにマグリットは、ポストモダンの哲学の転換に半世紀も先立って、脱構築の手法を開始していた。”という説明は、このことです。それは、大衆社会の大量生産、大量消費の時代でものの個性が失われ、存在のリアルな生々しさが感じられなくなった時代を先取りするものであったのではないか。 まあ、最後はすこし奔ってしまいましたが、勝手に解釈すれば、そんなところではないでしょうか。それでは、これに対して感じた、今回の展覧会に対して抱いていた私なりの課題(というと大げさですが)を少し、お話したいと思います。このような説明には、マグリットが何を描こうとしたのか、どうして描こうとしたのかは説明されているのですが、どのように描いたのかについては、ほとんど触れられていません。以前にも、展覧会でマグリットの作品を見て、感じたことなのですが、彼の作品を前にてライブの生々しい感じがほとんどしなかったのです。作品の実物を前にしても、印刷や複製のコピーを見ているのとほとんど変わらなかったのです。ちょっと難しい言い方をすれば、ベンヤミンが『複製技術時代の芸術』で言っているような芸術の現物にしかないアウロを感じられなかったのです。(私が鈍感なせいかもしれません)上述の説明でも、マグリットは何をどのような趣向で描こうとしたのかは説明されていますが、それは実際に作品を描く前のアイディアとか構想の段階のことで、極端なことを言えば、マグリットの場合には、そのアイディアとか趣向とかセンスが重要なので、実際に描いたのは二次的なことになってしまう、とでも言っているかのようなのです。そして、そういうアウロの感じられない作品を描くことを、マグリット自身は喜びを感じていたのか、疑問なのです。例えば、同じ時代に活躍したピカソやクレーなどの作品は、難しいなどとは言われますが、画家本人が描くことが好きで、描くことそのものに喜びを感じていたのは分かるのです。だから描いていくうちに、色彩が暴走してしまったりなどという微笑ましいこともあるのです。マグリットの作品にはそういう楽しさに夢中になっての破綻のようなことは、一切みられません。ピカソやクレーに比べれば禁欲的といえるほど厳格に自らを律する苦行僧のようにも見えてくるのです。 それはまた、マグリットの作品が見ることよりも言葉で話すことが優先されているように思えることも原因しています。上述の説明にしても、マグリットの作品については言葉で説明しやすい、もっというと言葉で説明できてしまうのです。それは逆に言葉では説明できないような純粋に絵画だけにしかないイメージという要素が少ないのです。(これも私の絵画的なイメージが弱いせいかもしれません)だから、もしマグリットが現代に生きていてアーティストとしての活動をしていたら、絵筆を執るようなことはせずに、画像をパソコンに取り込んで言葉のイメージをフォトショップ等のソフトを使ってコラージュを制作することに専念していたかもしれません。しかし、ピカソやクレーが絵筆をとらないとは、絶対に考えられないのとは対照的なのです。そういうことを踏まえて、マグリットの作品に生々しい楽しさとか喜びを感じることが、果たしてできるのか。それを楽しみにして、今回の展示を見に来たというわけなのです。それでは、これから個々の作品を見て行きながら、その答えを探していこうと思います。例によって展示のコースに順じて見て行くことにします。

第1章 初期作品(1920〜1926)

この2作品は習作期のマグリットが様々な傾向の作品を描いて試行錯誤していた証拠としての資料的価値で見られ、ここでも展示されていたというところなのでしょうか。抽象的な作品にしろ、キュビスムにしろ、これらの芸術運動は理論的に出自で制作され始めたものであるので、マグリットという人の性格からいって、そのような理論で人々があつまって集団をなして何点もの作品を制作することになれば、だんだん教条的になっていくもので、そういうものから引いてしまうところがあったのではないか、と想像することはできます。

その上で考えると、見る人に受け入れられるには、見る人に違和感を強く抱かせることがないということ、そのためには見る人のパースペクティブ(視界)に近い見た目を提示することや、受け入れの助けとしてものがたりを語ることができるようなものであること、などが有効となってきます。そう考えると、抽象絵画やキュビスムの絵画には、常識的なパースペクティブを否定するようなところがあったり、純粋絵画とでもいうように絵画の独自の論理というのでしょうか言葉による物語は絵画からは不純なものであるとして排斥してしまったようなところがあります。とくに、後年のマグリットの作品は駄洒落に近いような言葉の論理で考えを組み立てて、それを絵画に描くようなところが強くなっていきます。そういう傾向に対して抽象絵画やキュビスムは正反対の方向性と言う事ができます。マグリットという人の想像力の性格は、純粋に視角的というよりは、言葉によって組み立てられる要素が強い性格だったのではないか、と私には思われます。そのような性格は、未だ、この展示作品が制作された当時は本人にも自覚はなくて、何となく無意識のうちに抽象やキュビスムに入り込めなかったということなのではないかと思います。 それにしても、ここで見られる作品の生々しいほどの官能性は何なのでしょうか。見る者の目に飛び込んでくるような印象的な色彩はどうでしょう。後年の鈍い色調で、均一の塗り絵のように平面的に塗られたものにたいして、マチエールの感じられる重量感があって色がそのものとして存在しているような…。その色彩の存在感が画面構成を構築しているといったら言いすぎでしょうか、絵筆が勝手に動いてしまったように感じられる、視覚の論理で組み立てられた感覚的な画面は、見ていてワクワクするほどの動きと艶があります。このような絵画を描いていた人が、後年のスタティックで平面的な作品を描くようになったとは、考えにくいというのが正直な感想です。もしかしたら、ここで見られる作風は、後の作品の底流に潜在化していったのかもしれません。そう考えると、これからいわゆるマグリット風の作品を見ていくに際して、あらたな視点を見つけたような気がしました。

第2章 シュルレアリスム(1926〜1930)

マグリットが徐々にマグリット風になり始める時期ということになるのでしょうか。結論から言えば、このころの作品には、絵画自体の官能性といえばいいのか、ある種の生々しさというのか、動感のようなものが残されていて、マグリット風のだまし絵のような謎解きとか、言葉で考える常識にショックを与えるとかいうこととは別に、純粋に視覚の感覚のみで単純にキレイとか愛でるといえるような要素だけでも成立するような作品であった、と私には思えます。

『天才の顔』(左中図)という作品です。この作品を見ると、マグリットが過渡期のなかで揺れ動いていたことが分かります。画像では分かりにくいかもしれませんが、現物を実際に見てみると、この作品には最初のところで述べたアウロが感じられるものだったのです。真ん中の彫像は細工がされていますが、彫像そのものは誰が見てもそうであると分かるもの、誤解を怖れず言えば、誰にでもわかるように陳腐化した形に描かれています。彫像の乗った木材の板もそうです。しかし、実際にこの作品を見ると、彫像に施された仕掛けとか、ピンに枝をつけて立ち木のように見せている工夫からうまれる異化の効果とかなどよりも、彫像の白が生々しく迫ってくるのです。その白と対決するような背後の暗い緑のピンに枝葉をつけた立ち木のようなもの。これには絵の具が厚く筆跡が盛りあがって美術館の照明を反射するように光るのです。それが彫像の白という色自体が光るように見えるものと対照しあうような様は、私には他の画家には見られない、色彩の強い緊張のドラマに見えました。私の誤解かもしれませんが、ここにはマグリットの感覚が生に近い形での発露があるように思えます。実は、私には、今回の展覧会では、この作品で、これに続く数点の作品が最も素晴らしいものに見えたのです。誤解を怖れずに言えば、私には、マグリットはこれらの作品でアーチストとして一つのピークに達したのでいかと思えるのです。その後のマグリットはアーチストというより、むしろアルチザンとして歩んだのではないか、と思えるのです。

逆に、これらの作品から、マグリットの有名な作品を逆照射してみると、絵画は知的な操作の契機にすぎないのか、と言うこともできるのではないか、と思ったりもします。

第3章 最初の達成(1930〜1939)

最初の達成という章立てのタイトルから見て、シュルレアリスムの運動からも身を措いて、マグリットは自身の独自な作品世界を確立して行ったということでしょうか。事実、マグリットの有名な作品は、これ以降に制作されたものがほとんどです。それは、一方では私が通俗的に抱いているマグリットらしさという雰囲気にハマる作品を、この時期から量産するように描き出したということになります。どんな画家でも、自分を見つけたところと言うときは、その画家の生涯の中でもひとつのピークをなしていて、その時期に制作される作品数は飛躍的に増えて、作品の質についても力に溢れていることが多いと思います。たぶん、マグリットについては、この時期が彼にとって、そのような時期にあたると思うのですが、私の個人的な印象なのですが、作品からはそのような壮年期の力強さというかエナジーのような印象は感じられず、いたってクールなのでした。 これまでに何度も触れてきましたが、これ以降のマグリットの作品からは、絵画作品の現物の生々しさ、何度も引用しましたがベンヤミンの言うところのアウラが感じられないものとなっていくように感じられるのです。それは、さきほど引用したベンヤミンの『複製技術時代の芸術』という著作の通俗的解釈から敷衍するわけでもないのですが、産業革命によるオートメーションによる工業化が進展し、工業規格品の大量生産による大量消費が実現し、都市に多くの人々がなだれ込む一方伝統的なコミュニティが失われた結果、都市に孤立した個人が大量に出現する、いわゆる大衆です。経済的な消費主体は、このような大衆に移っていったというのが通俗的な見方です。もとより、このような大衆はかつての芸術のパトロンだった貴族や王族のような見識や教養を持たず、裕福なブルジョワのような余裕も持ち合わせていません。このような人々に比べて趣味とか主体性に薄く、流行という軽薄な風潮に流されてしまう人々は、もはや、自らの見識でひとつ作品にじっくりと対峙して鑑賞する余裕はありません。自らの見識を育てる暇もなく、人々の間ではやっている流行を追いかけるのが精一杯。例えば、この時期に最盛期を迎えた映画は、ベンヤミンの著作のタイトルそのものの複製技術を駆使した、スタジオという現実らしさの世界で1時間かそこらのパッケージのドラマをスタジオ・システムという一種の流れ作業でパッケージのようにつくり、フィルムをコピーして一度の各所でたくさんの人々におなじものを見せることができるものです。これは、劇場の舞台で生身の俳優が観客と一緒の空間で同じ空気を吸ってコミュニケーションをとりながら共同作業で演劇空間を作り上げるのとは異質のものです。このようなライブに特有の生々しさのようなものをベンヤミンはアウラと呼んだものでした。これと同じようなことは絵画の世界にもあったのだと思います。いぜんより、絵画作品を版画にして販売するということはあったと思います。例えば、近世日本の浮世絵という絵画の平面的でデフォルメされた図案のような特徴は版画にして大量に頒布するという販売形態と無縁ではないでしょう。とくに、この時期のころから印刷技術が発達し、版画にあった絵画の再現の限界を大幅にクリアし、しかも生産量も比較にならないほどの大量生産が可能になっていたはずです。画家の生活は、もはやパトロンに庇護されて注文に応じて制作するというものではなく、制作した作品を消費者に販売するというものに変化していった。それが、大衆社会の大量消費の出現や印刷技術の進化によって、画家は作品の売り方が変化していったはずです。マグリットも従事していたといいますが、商業チラシや出版物のカット描きも時代のニーズによって生まれたものでしょうし、そのような媒介の変化によって、絵画制作も変質していったのではないかと考えられないでしょうか。マグリットの作品が、そのような時代の影響の中で、彼が意識してかどうかは分かりませんが、ひとつの対応ではなかったのかと思います。

これを一方で、作品を見る側からはどうなのでしょうか。貴族の邸宅や裕福なブルジョワの豪邸のような広大なスペースとちがって、都市の中産階級やあるいは大衆の人々のつつましい暮らしのなかで、アパートに居間や寝室にちょっとした贅沢として絵画を飾ろうなどと考えたときに、主張の強い存在感のある作品を飾るということは、作品としてはいいのでしょうが、絶えず緊張感があるようなものではないでしょうか。このような場合、部屋のインテリアとして邪魔にならないと言う程度で、しかし、それを部屋に飾った人が月並みでないという程度に個性的(変わっている)という、「一味違った」テイストを感じさせるものとして、マグリットの作品は、知的が感じとか、ユーモアな感じとか、があってある種の優越感を満足させるようなところがあるのではないでしょうか。一種のスノビズムとでも言ってもいいのではないかと思います。しかも、作品自体に存在感とか生々しさがないので、複製を飾っても本物と味わいがあまり変わりない、ということであれば、コストパフォーマンスは、そこそこであるということになります。 そうであれば、下世話な話かも知れませんが、マグリットは作品の支持もそうですが、複製を頒布することで著作権で稼ぐことができる、ということになるのではないでしょうか。話は美術展から離れてしまいました。だけど、私には、これがマグリットの作品の大きな魅力であると思っています。

しかし、それは次に見る『野の鍵』(左中図)に至るためのワン・ステップだったのかもしれません。ここに至ってカンバスは姿を消してしまいましたが、部屋の窓ガラスが大きく割れて、その割れた破片には、窓の向こうに見えている風景の一部が描かれていた痕跡が見えています。と言うことは、前に見た『人間の条件』に見えていた窓の外の風景は窓に描かれた風景だったのかもしれません。そういうことになると、見えている風景というのがじつはフィクションであったということになってきます。『美しい虜』では、現実の風景と描かれた風景の転倒をインパクトとして表わしていましたが、『人間の条件』や『野の鍵』では、実は現実の風景というものもフィクションでてきているという形にかわってきます。それを敷衍して考えてみれば、何気なく窓の外に広がって見える風景も、実はその通りなのであるのかどうか、たまたまそのように見えているだけではないのか。極端なことをいえば、量子力学でいわれる観察者の論理のようなことが、ここでは想起されるような構造が実は見えてくるかもしれない。『野の鍵』では、見えるものと見ているものが一致しているということの、構造がひとつのフィクションとして提示してしまう、一種の脱構築とでもいえる契機と解釈することも可能です。たぶん、マグリットの作品を見て、あれこれと知ったかぶりの議論をしてみせるのは、半可通のスノビズムを心地よく刺激するものとして、流行の先端を気取る大衆にとっては格好のツールとしてもてはやされることがあったのではないか、と思います。

第4章 戦時と戦後(1939〜1950)

このような作品を不断に作り続けている当のマグリットその人は、実際のところどうだったのでしょうか。私は、マグリットではないし、サラリーマン生活の合い間に、こうして有名になった絵画作品を眺めては、あれこれと無責任な戯言をほざいている、クリエイティビティのかけらもない凡庸な人間ですが、このような回りくどいほどのヒネリを利かせたアイディアを不断に要求されるような生活ということを考えてみると、苦しいのではないかと想像してしまうのです。常に、物事を他人とは異なる角度から見ることを要求されるわけです。作品を描いている間だけに限らず、絶えず緊張を強いられているようなものです。だって、作品のアイディアがいつ湧き上がってくるのか分かりませんし、マグリットの場合には、そのアイディアが作品の成否を決めてしまうようなものなのですから。だからというわけではないでしょうが、マグリットの作風が、頭で捏ね繰り回したアイディア勝負のようなものから、感覚的な要素が比較的あらわれてくるものに変わってきます。

『不思議の国のアリス』(右中図)を見てみましょう。タイトルのわりには、アリスにあたる少女の姿はありません。それよりも、点描による、マグリットらしからぬ色遣いは『禁じられた世界』よりも、マグリットの従来の作風からいっそう離れていっています。ここには、マグリット独特のヒネリも見えず(私が見つけられないだけなのかもしれません)、画面のデザインとか構成の面では、あえて言えば凡庸です。それを救っているのは、色彩と点描風の描き方です。だが、これをマグリットの作品として見たときに、彼のファンはどのように思うでしょうか。彼の一連の作品の中では特異な位置を占めるものかもしれませんが、果たして、マグリットの作品を一点だけといったときに、はたしてこの作品を選ぶ人はどれだけいるでしょうか。マグリットも挑戦してはいるのでしょう。樹木の幹や背景の空の色の遣い方などは印象派風になるように努力している跡が窺えます。しかし、雲は、あるいは右上の緑色の手招きしている顔の色遣いはどうでしょうか。実験が息切れしているように、私には見えます。

私には、矛盾に見えますが、この努力の結果として現れてくるのが、この後の展示となる「回帰」ということになってくるのではないかと思います。 第5章 回帰(1950〜1967) ここからは、マグリットの代表作が目白押しです。まずは、作品を見て行きましょう。

少し抽象的な話しをしましょう。大地があり、山や川があり、建物や家屋があって、そこに私や彼、彼女が住んでいる。現実というものをステレオタイプで表わすとすると、こんなものでしょうか。そこで、この基本となるのが実体というものです。私という実体があって、存在し、他の存在を見たりして認識する、そこに確固たる現実があるように思える。しかし、その「私」というのは確固たるものなのでしょうか。私が何かを認識し何らかの判断をするというのが、実体という考え方です。ひとりの人間の組織というのは、身体や内臓の各細胞が別個に働き生きていて、それぞれが生き残ろうと生存活動していると考えられないでしょうか。私が空腹を感じれば、食事をとり、満腹すれば満足すると思うでしょう。しかし、そう考えれば、各細胞が自らが生き残るため栄養を補給するために、あたかも意志があるかのように私という集合体に食物を摂取させている、と。そう考えれば、私の身体というのは様々な臓器や細胞が独自に活動し、そのバランスによって、かろうじてまとまりとして存続できていると考えられないでしょうか。また、意識というものは、もっとあてはまるのではないでしょうか、むしろ、意識の方が、そのようなバランスを崩しやすいといえると思います。そのような中で、あたかも実体があるかのような体を成しているのは、私があるという意味の価値観がフィクションとして作られているからです。つまり、「何がよいのか」という基準がつくられ、それにしたがって物事が解釈されていると、あたかも元から秩序があるように見えるわけです。とりわけ、芸術などというのは価値観によってのみ成り立っていると言えないでしょうか。

そこで、私が思うのは、マグリットという人は、そうまでして描く理由が分かりません。たしかに、初期の作品は描く喜びが作品の画面にありました。それが、自らの方向性を見出し方法を洗練させていくにしたがって、徐々に感じられなくなり、それが第二次世界大戦に遭遇し死に直面した際に、活き活きとした実感を作品にぶつけるように感じられることもありました。しかし、ここに至って、無意味さがそのままに表われているような作品を見ていると、マグリットの深い絶望はあるだろうと想像することはできます。とはいうものの、マグリット自身、自身の絶望を他人に理解してもらおうなどとは露ほども考えなかったのではないかと思います。というのも、意味ということに対する絶望ということであれば、それはコミュニケーションに対する深い失望を含んでいるはずですから。もっと言えば、表現ということを、もはや信じていなかったかもしれません。そうであれば、描くということに何の意味があるのか。マグリットの有名な作品にクールさを感じるとることはできるのですが、そこに、どこか入っていけない、一見はいいのですが、じっくり見ると退屈を避けられないのです。 その意味で、今回の展覧会は、訪れた時には閉館時間が迫って、この部分の有名作が目白押しのコーナーが駆け足になってしまったのは、むしろよかったと思っています。全体として、初期のの作品に絵画らしさ(という言い方はおかしいのかもしれませんが)を見出すことができました。 |

レたものを作り出すこがあります。これを異化という人もいます。デ

レたものを作り出すこがあります。これを異化という人もいます。デ

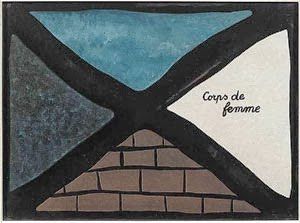

がもっと推し進めたのが、ことばをそのまま画面に入れてしまった

がもっと推し進めたのが、ことばをそのまま画面に入れてしまった