�Q�O�P�W�N�P�P���Q���i���j�@�����s���p��

�����s���p�ق̃z�[���y�[�W�̓W����̈ē��y�[�W�ɂ͍��G���\�z����܂��Ƃ����\�����������B���̓W����ē��ł��A���G��\�z���Ă����B����Ȃɐl�C�������ƂȂ̂����b��Ȃ�����A���傤�ǓW����n�܂��ĂP�T�Ԃƌo���Ȃ������ɑ�蒬�ɗp��������A�[���ɕЕt�����B�����w�Ōߌ�S���߂��̎��ԁB���Ԃł��Ȃ����A���܂Ȃ�Ă��邩���m��Ȃ��Ǝv���āA�o�����Ă݂��B�������A�s���Ă݂���A����̏��ԑ҂������Ȃ��������A�����͍�i�̑O�ɍ��R�̐l������A�l�C�������ɂ͗�̏��ԑ҂��B�Ƃ��ɁA�W����|�X�^�[�ɂ��g���Ă���A�L���ȁu���сv������ɂ͍�ň͂�ꂽ�ʘH�ɂP��ɕ���ŁA�x�����������ǂ܂�Ȃ��ʼn������Ɛ������钆�Ől�_����_�Ԍ���Ƃ������́B�W����Ƃ������C�x���g�ɋ߂��B���������^�C�v�̉�ƂȂ̂��ƁA���܂�̐l�C�ɖʐH����ċA���ė����B

�����s���p�ق̃z�[���y�[�W�̓W����̈ē��y�[�W�ɂ͍��G���\�z����܂��Ƃ����\�����������B���̓W����ē��ł��A���G��\�z���Ă����B����Ȃɐl�C�������ƂȂ̂����b��Ȃ�����A���傤�ǓW����n�܂��ĂP�T�Ԃƌo���Ȃ������ɑ�蒬�ɗp��������A�[���ɕЕt�����B�����w�Ōߌ�S���߂��̎��ԁB���Ԃł��Ȃ����A���܂Ȃ�Ă��邩���m��Ȃ��Ǝv���āA�o�����Ă݂��B�������A�s���Ă݂���A����̏��ԑ҂������Ȃ��������A�����͍�i�̑O�ɍ��R�̐l������A�l�C�������ɂ͗�̏��ԑ҂��B�Ƃ��ɁA�W����|�X�^�[�ɂ��g���Ă���A�L���ȁu���сv������ɂ͍�ň͂�ꂽ�ʘH�ɂP��ɕ���ŁA�x�����������ǂ܂�Ȃ��ʼn������Ɛ������钆�Ől�_����_�Ԍ���Ƃ������́B�W����Ƃ������C�x���g�ɋ߂��B���������^�C�v�̉�ƂȂ̂��ƁA���܂�̐l�C�ɖʐH����ċA���ė����B

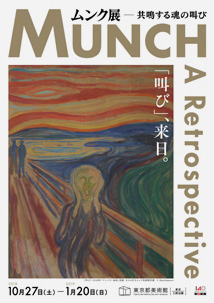

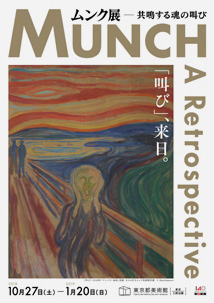

�����炭��\��u���сv�͊G��D���ȊO�̐l�ɂ��Ђ낭�m���Ă��āA�����N�Ƃ�����Ƃ͒m��l�������̂ŁA����ȉ�ƂƂ����Љ�͖��p���Ǝv���܂����A�ꉞ�A�W����̎�Î҂̂������̈ꕔ�����p���܂��B�g�m���E�F�[�̗R������ƌn�ɐ��܂ꂽ�����N�́A�a�ゾ�����c�����ɉƑ��̎���̌����A�₪�ĉ�ƂɂȂ邱�Ƃ�ڎw���܂��B���[���b�p�e�n�Ŋ������Ȃ��琢�I���̎v�z�╶�w�A�|�p�Əo��Ȃ��ŁA�l�Ԃ̓����ɔ���ے���`�̉e���������Ȃ���A�l�I�ȑ̌��ɍ��������Ǝ��̉敗���m�����A�m���E�F�[�̍����I��ƂƂ��Ă̒n�ʂ�z���܂����B���A��]�A���i�A�ǓƂȂǐl�Ԃ̊��������Ȃ܂łɕ`���o�����G��́A���ۓI�ɂ��L���e�����y�ڂ��A�Q�O���I�ɂ�����\����`�̒����̐�삯�ɂ��Ȃ�܂����B�{�W����ɂ́A�����N�̑�\��s���сt�i�P�X�P�O�N�H�j���o�i����܂��B���E��L���ȊG��Ƃ����ׂ����́s���сt�h�ɂ́A�Z�@��f�ށA����N�̈قȂ郔�@�[�W�������S�_�A���̑��ɔʼn��i���������܂��B�I�X���s�������N���p�ُ����̃e���y���E���ʉ�́s���сt�́A���{�ł͖{�W����ŏ��߂Č��J������i�ł��B����ɁA�m���E�F�[�ւ̎v�炪�Y�����������i���A�ё���A���邢�F�ʂ���ۓI�ȔӔN�̍�i�Ȃǂ����킹�ēW�����A��Ƃ̕��L���L���ȑn���������Љ�܂��B������z���Ď������𖣗����郀���N�̌|�p���A���̋@��ɂ��Ђ��y���݂��������B�h

�҂��Ƀ����N�͑�\��́u���сv�Œm���Ă��܂����A����䂦�Ƀ����N�̃C���[�W���Œ艻���Ă��܂��Ă���Ƃ��������A�����N�Ƃ�����Ƃ́u���сv�����ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��T���߂ɏq�ׂĂ���悤�ł��B���Ƃ����āA�L���ȁu���сv���O�����Ƃ͂ł��Ȃ��A����ȃA���r�o�����g�ȂƂ��낪��Î҂������ɕ\���Ă���Ǝv���܂��B���ۂ̂Ƃ���A�u���сv���Ȃ���A���̓W����̓���Ґ��͂��Ȃ茸���Ă��܂����ł��傤����B���������āA��Î҂������ł͍T���߂Ȍ������ɂȂ��Ă��܂��܂����A�J�^���O�̒��ł́A�u�����N���߂���_�b�v�Ƃ��ăX�g���[�g�Ȍ�����������Ă��܂����B���������Ȃ�܂����A���̎v�����`�����̂Ȃ̂ň��p���܂��B�g�����N�Ƃ����A�܂��L���ȁs���сt�ƌ��т���l���������낤�B���܂₱�̃��e�B�[�t�́A����l��������s����a�O����\�킷���ՓI�ȃV���{���ƂȂ��Ă���B��ۓI�Ȃ��̃C���[�W�́A�����Ȃ��������ɗ����ł��邾���łȂ��A�l�Ԃ̑��݂̍����Ɋւ�鉽�����������ɑi����B�������������䂦�A�s���сt�͋ߑ�|�p�ɂ�����ł��ے��I�ȃC���[�W�̈�ƂȂ�A�x�d�Ȃ铐���Q��I�[�N�V�����ł̋L�^�I���i�ɂ�����ɂ���Ă���ɒm����悤�ɂȂ����B�s���i�E���U�t�̂悤�ɁA�s���сt�̓|�b�v�E�J���`���[�ɂ����Ă������ւ�l�C������A�s���сt���R�s�[������A���ς������܂��܂ȍ�i�����삳��Ă���B���̃C���[�W�̓z���[�f�悩�琭���I�ȕ��h��Ɏ���܂ŁA���������Ŗڂɂ��邱�Ƃ��ł���B�����A��i�̐l�C�̓����N�́u��Y����|�p�Ɓv�Ƃ������ʂ������������Ă��܂��B�{�W�ւ̗���҂́A���������P���ŏȗ����ꂽ�����ł��̉�Ƃ𑨂���̂ł͂Ȃ��A���[���m���ƁA�j���A���X�ɕx�ޗ����������āA�����N�̐V���ȑ��ʂɐG��邱�ƂɂȂ邾�낤�B�h

�Ⴆ�A�����N�̍�i�́s���сt���������Ă���Ɠˏo���ēƎ��Ƃ����̂��A�����ʂ�z���Ċ�ɂ��猩���܂����A���̍�i�ƕ��ׂĎ��n��ł��������猩�Ă����ƁA������̑��̉�Ƃ����Ƃ̋��ʐ����������������Ă��܂��B�l�̊�ʂɂ��Ă��܂��āA�F�̔z��̂悤�ɂ��Ă݂�̂́A�����k�����V�����t�x�b�N�Ƌ��ʂ��邵�A�������\��́u�s���v�ƌ�����i�Ȃǂ́A�A���\�[���̉��ʂ���ׂ��悤�ȃJ�[�j�o���̊G��ɂ悭���Ă��܂��B���������Ƃ��납��A�l�Ԃ̓��ʂƂ����������A���^�̖ʂœ�����̉e���̒��ł���X���ɗ���Ă�������ƂŁA��Î҂������ɂ���g�B���A��]�A���i�A�ǓƂȂǐl�Ԃ̊��������Ȃ܂łɕ`���o�����G��h�Ƃ����]���́A�����l������Ɋ������̂���Ƃ��A���������č�i�ɕt�����l�������悤�Ɏv�����̂ł����B�����������̌l�I�Ȉ�ۂł����A�X�̍�i��ǂ������Ȃ���A��̓I�ɏq�ׂĂ��������Ǝv���܂��B

�Ⴆ�A�����N�̍�i�́s���сt���������Ă���Ɠˏo���ēƎ��Ƃ����̂��A�����ʂ�z���Ċ�ɂ��猩���܂����A���̍�i�ƕ��ׂĎ��n��ł��������猩�Ă����ƁA������̑��̉�Ƃ����Ƃ̋��ʐ����������������Ă��܂��B�l�̊�ʂɂ��Ă��܂��āA�F�̔z��̂悤�ɂ��Ă݂�̂́A�����k�����V�����t�x�b�N�Ƌ��ʂ��邵�A�������\��́u�s���v�ƌ�����i�Ȃǂ́A�A���\�[���̉��ʂ���ׂ��悤�ȃJ�[�j�o���̊G��ɂ悭���Ă��܂��B���������Ƃ��납��A�l�Ԃ̓��ʂƂ����������A���^�̖ʂœ�����̉e���̒��ł���X���ɗ���Ă�������ƂŁA��Î҂������ɂ���g�B���A��]�A���i�A�ǓƂȂǐl�Ԃ̊��������Ȃ܂łɕ`���o�����G��h�Ƃ����]���́A�����l������Ɋ������̂���Ƃ��A���������č�i�ɕt�����l�������悤�Ɏv�����̂ł����B�����������̌l�I�Ȉ�ۂł����A�X�̍�i��ǂ������Ȃ���A��̓I�ɏq�ׂĂ��������Ǝv���܂��B

�P�D�����N�Ƃ͒N��

�W�����ɓ����čŏ��̍�i���u���摜�v�i���}�j�Ƃ����P�W�X�T�N�̔ʼn�i���g�O���t�j�ł��B���������ƃf�b�T������肢�l�ł��邱�Ƃ�������܂��B�����Ɗ炪�`����Ă���Ƃ��������ɁA�����Ɏ{����Ă��鉉�Z�Ƃ����̂��A�d�|���������ɂ����炳�܂ɏo�Ă���Ǝv���܂��B�����̔ʼn� �̔w�i�͍���F�̈ÈłŁA�炾�����g�̂���藣���ꂽ�悤�ɔ��������яオ���Č����܂��B���ꂾ���ŁA�܂�ő��V�̍ۂɏ�����̐l�̈�e�̂悤�ł��B���ꂪ�A�ꌩ�ʐ��̂悤�ɕ`����Ă���炪�ے��̐��E�ɓ��荞�ނ悤�ł��B���̊�͐Â��ŁA������̐��ʂ������Ă��܂����A���̖ڂ͓݂�����ʼn����Ɍ������Ă���悤�ł��B�܂��A�E���ق͏������ɐ��ꉺ����A�����I�Ȉ�ۂ�^���܂��B�S�̂Ƃ��Ė��\��ŁA����Ȋ����̓f�X�}�X�N�̂悤�Ȉ�ۂł��B����ɁA��ʂ̉����ɂ͘r�̍��������ɕ`����Ă��āA�㕔�ɂ͏����Ɛ���N���L����Ă���̂������̂悤�ł��B���̍�i�ł́A���摜�Ɏ��̉e��Z���ɕY�킹�Ă���̂ł��B�Ƃ͌����A���摜�̊�̕������������o���Č���A�ɂ߂Đ^�����ɂ�������ƕ`�ʂ��ꂽ���̂ł��B���̊炻�̂��̂ɂ͉��̎���������Ă��܂���B���̍�i�ł͎��̉e��Y�킹��悤�ȉ��o���{����Ă��܂����A���̒��Ŏ��摜�̒��S�ł����ɂ́A���̉��o���{����Ă��Ȃ��̂ł��B�܂�A���̉e���Y���Ă��Ă��A�{�l�͉����ς��Ă��Ȃ��̂ł��B���ꂾ����ƒZ���I�Ɍ��_���o���Ă��܂��̂͐��}�����邩������܂��A���̉e�Ƃ����̂̓����N�{�l�̊O���ŋN�����Ă��邱�Ƃł����āA�{�l�͂��̃|�[�Y�����Ă���B���������p�ɁA���̎��摜�͌����܂��B

�̔w�i�͍���F�̈ÈłŁA�炾�����g�̂���藣���ꂽ�悤�ɔ��������яオ���Č����܂��B���ꂾ���ŁA�܂�ő��V�̍ۂɏ�����̐l�̈�e�̂悤�ł��B���ꂪ�A�ꌩ�ʐ��̂悤�ɕ`����Ă���炪�ے��̐��E�ɓ��荞�ނ悤�ł��B���̊�͐Â��ŁA������̐��ʂ������Ă��܂����A���̖ڂ͓݂�����ʼn����Ɍ������Ă���悤�ł��B�܂��A�E���ق͏������ɐ��ꉺ����A�����I�Ȉ�ۂ�^���܂��B�S�̂Ƃ��Ė��\��ŁA����Ȋ����̓f�X�}�X�N�̂悤�Ȉ�ۂł��B����ɁA��ʂ̉����ɂ͘r�̍��������ɕ`����Ă��āA�㕔�ɂ͏����Ɛ���N���L����Ă���̂������̂悤�ł��B���̍�i�ł́A���摜�Ɏ��̉e��Z���ɕY�킹�Ă���̂ł��B�Ƃ͌����A���摜�̊�̕������������o���Č���A�ɂ߂Đ^�����ɂ�������ƕ`�ʂ��ꂽ���̂ł��B���̊炻�̂��̂ɂ͉��̎���������Ă��܂���B���̍�i�ł͎��̉e��Y�킹��悤�ȉ��o���{����Ă��܂����A���̒��Ŏ��摜�̒��S�ł����ɂ́A���̉��o���{����Ă��Ȃ��̂ł��B�܂�A���̉e���Y���Ă��Ă��A�{�l�͉����ς��Ă��Ȃ��̂ł��B���ꂾ����ƒZ���I�Ɍ��_���o���Ă��܂��̂͐��}�����邩������܂��A���̉e�Ƃ����̂̓����N�{�l�̊O���ŋN�����Ă��邱�Ƃł����āA�{�l�͂��̃|�[�Y�����Ă���B���������p�ɁA���̎��摜�͌����܂��B

�u�n���̎��摜�v�i���}�j�Ƃ����A�P�X�O�R�N�ɐ��삳�ꂽ��i�ł��B���g�̗��̂Ƃ������h���Ȏp���N���Ă��܂��B�������A���̗��̂̔��͉��F�����b�N�X��h��ꂽ�悤�ɍʐF����A��͉��ʂ����Ă���悤�ɕ\��`�����܂�Ă��炸�A�������ڂ��������̂悤�ɋĂ��܂��B����͉��ʂ����������̂悤�Ɍ����܂��B�P�W�X�T�N�̃��g�O���t�ł͊�̎���̉��o�������Ă��܂������A���̍�i�ł��A�����悤�Ɏ��g�̑������w�i�Ɏ肪�{����Ă��܂��B�w�i�͒��ۓI�ɂ��炦���āA�G�̃^�C�g���̒n���̉����R���オ��悤�ȁA�r�X�����^�b�`�̕M�G�������ɂȂ��āA�z�F�����̕����Í��̂悤�ȍ�����Ԃ���Ƃ��āA���F�^�I�����W����I�����W�^���F�Ə�ɍs���ɏ]���ĐԂ��Â��Ȃ��Ă����A�����M�G���c�̐��Ŏc����Ă��āA��������Ɍ������ĔR���オ��悤�Ȉ�ۂł��B���̉��ɏƂ炵�o�����悤�ɁA���摜���Ԃ��Ȃ��Ă���B���̐Ԃ́A�炩�番�Ď�̕����ɉ��ɐ��������Ă��āA����͎��ؒf�������̂悤�ɂ��f��܂��B����ɁA�l���̍�����ɂ��̉��ɏƂ炵�o���ꂽ�e�̂悤�ȍ����傫�Ȓ��̂悤�ɂ���オ���Ă��܂��B���̔w�i�́A�S�b�z�̗L���ȁA���藎�Ƃ������̔��[�ɂ��Ȃ������摜�i�E��}�j�̔w�i�ɂ����Ă���B�����N�͂����m���āA�ӎ��I�ɕ`�������͕�����܂��A�������邱�ƂŐ��܂����ʂ��v�Z���ĕ`���Ă����̂ł͂Ȃ����A�Ǝ��ɂ͎v����̂ł��B���ꂪ��X�́u���сv�̔w�i�ɂ��A�Ȃ��Ă���悤�ɂ��v����̂ł��B

�u�n���̎��摜�v�i���}�j�Ƃ����A�P�X�O�R�N�ɐ��삳�ꂽ��i�ł��B���g�̗��̂Ƃ������h���Ȏp���N���Ă��܂��B�������A���̗��̂̔��͉��F�����b�N�X��h��ꂽ�悤�ɍʐF����A��͉��ʂ����Ă���悤�ɕ\��`�����܂�Ă��炸�A�������ڂ��������̂悤�ɋĂ��܂��B����͉��ʂ����������̂悤�Ɍ����܂��B�P�W�X�T�N�̃��g�O���t�ł͊�̎���̉��o�������Ă��܂������A���̍�i�ł��A�����悤�Ɏ��g�̑������w�i�Ɏ肪�{����Ă��܂��B�w�i�͒��ۓI�ɂ��炦���āA�G�̃^�C�g���̒n���̉����R���オ��悤�ȁA�r�X�����^�b�`�̕M�G�������ɂȂ��āA�z�F�����̕����Í��̂悤�ȍ�����Ԃ���Ƃ��āA���F�^�I�����W����I�����W�^���F�Ə�ɍs���ɏ]���ĐԂ��Â��Ȃ��Ă����A�����M�G���c�̐��Ŏc����Ă��āA��������Ɍ������ĔR���オ��悤�Ȉ�ۂł��B���̉��ɏƂ炵�o�����悤�ɁA���摜���Ԃ��Ȃ��Ă���B���̐Ԃ́A�炩�番�Ď�̕����ɉ��ɐ��������Ă��āA����͎��ؒf�������̂悤�ɂ��f��܂��B����ɁA�l���̍�����ɂ��̉��ɏƂ炵�o���ꂽ�e�̂悤�ȍ����傫�Ȓ��̂悤�ɂ���オ���Ă��܂��B���̔w�i�́A�S�b�z�̗L���ȁA���藎�Ƃ������̔��[�ɂ��Ȃ������摜�i�E��}�j�̔w�i�ɂ����Ă���B�����N�͂����m���āA�ӎ��I�ɕ`�������͕�����܂��A�������邱�ƂŐ��܂����ʂ��v�Z���ĕ`���Ă����̂ł͂Ȃ����A�Ǝ��ɂ͎v����̂ł��B���ꂪ��X�́u���сv�̔w�i�ɂ��A�Ȃ��Ă���悤�ɂ��v����̂ł��B

�u���w�ɂ������摜�v�i�E�}�j�Ƃ����P�X�O�W�N�̍�i�ŁA������͐ԂłȂ��A�̔w�i�ł��B��Ƃ����Ȃ�A�����ʂ�悤�ɕ`���̂����ʂł��傤���A�G�̋���Ԃ��܂���悤�ɐ����āA�r���^�b�`�����ʂƂȂ��Ďc��悤�ɁA�������h��c���̃L�����o�X�̒n�����X�����Ă��܂��قǑe���B���̃^�b�`�ŁA�l���̊�͌��h��ł��B���������Ă���ƁA�����悤�ȑf�ނ𒅂��ւ��l�`�ɂ���悤�ɂ��āA���ւ�������ƌ��Ă���̈�ۂ��ς��Ă��܂����ʂ��y����ł���悤�Ɍ����܂��B���̌�̓W�����݂Ă����ƁA�����N�̍�i�͓h��G�̐F��ς���悤�ɓ������G�̂��̂����܂��܂ȃ��@���G�[�V�����ɕω������Ă����V���[�Y���ڗ����܂����A���̎��摜�ɂ����Ă������̎p������������ނƂ��Ďg���Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B���̂悤�ɗl�X�Ɏ��g�̎p���g���܂킷���Ƃ��ł���Ƃ������Ƃ́A���Ȃɑ��Ď�������Ƃ��낪�Ȃ��ƁA���ɂ͎v���Ă��܂��B�܂�A��i�����Ă���ƁA�l�I�ɑ̌��ɍ������Đl�Ԃ̓��ʂ�[���P�����Ƃ����悤�ȁA���̓W����̎�Î҂����y���Ă���悤�ȃ����N�̃C���[�W�Ƃ͈Ⴄ�A�O�ʂ̕\�w�ɂ�������āA����ȊO�ɂ͊S���Ȃ��Ƃ�����ۂ��܂����B

�u���w�ɂ������摜�v�i�E�}�j�Ƃ����P�X�O�W�N�̍�i�ŁA������͐ԂłȂ��A�̔w�i�ł��B��Ƃ����Ȃ�A�����ʂ�悤�ɕ`���̂����ʂł��傤���A�G�̋���Ԃ��܂���悤�ɐ����āA�r���^�b�`�����ʂƂȂ��Ďc��悤�ɁA�������h��c���̃L�����o�X�̒n�����X�����Ă��܂��قǑe���B���̃^�b�`�ŁA�l���̊�͌��h��ł��B���������Ă���ƁA�����悤�ȑf�ނ𒅂��ւ��l�`�ɂ���悤�ɂ��āA���ւ�������ƌ��Ă���̈�ۂ��ς��Ă��܂����ʂ��y����ł���悤�Ɍ����܂��B���̌�̓W�����݂Ă����ƁA�����N�̍�i�͓h��G�̐F��ς���悤�ɓ������G�̂��̂����܂��܂ȃ��@���G�[�V�����ɕω������Ă����V���[�Y���ڗ����܂����A���̎��摜�ɂ����Ă������̎p������������ނƂ��Ďg���Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B���̂悤�ɗl�X�Ɏ��g�̎p���g���܂킷���Ƃ��ł���Ƃ������Ƃ́A���Ȃɑ��Ď�������Ƃ��낪�Ȃ��ƁA���ɂ͎v���Ă��܂��B�܂�A��i�����Ă���ƁA�l�I�ɑ̌��ɍ������Đl�Ԃ̓��ʂ�[���P�����Ƃ����悤�ȁA���̓W����̎�Î҂����y���Ă���悤�ȃ����N�̃C���[�W�Ƃ͈Ⴄ�A�O�ʂ̕\�w�ɂ�������āA����ȊO�ɂ͊S���Ȃ��Ƃ�����ۂ��܂����B

�܂��A�����N�͐��U�ɂ킽���đ����̎��摜��`�����Ƃ������Ƃł����A�����Ō�����i�����摜�ł���K�v�͂������̂��A���̍�i���g�ɍ�����������܂���B��i�̉�ʂ̐l���Ɏ{�����H������A���Ȃ̎p�ւ̎������Ȃ��A����͊S���Ȃ��āA�P�ɑ�ނƂ��Ĉ����Ă���B�����ł���A�������摜�ł͂Ȃ��āA���̌�̃R�[�i�[�ł͗L���l�̃u���}�C�h�̂悤�Ȏʐ^�����Ƃɂ����ё���𑽐��`���Ă���̂�����A���̂����ЂƂ��ނƂ��ĂƂ肠�������Ă����킯�ł��B�����ɓW������Ă����i�����Ă���ƁA�����ɕ`����Ă���̂���Ǝ��g�ł͂Ȃ��āA�Ƒ��ł��A�}�������ł��C�v�Z���ł��Ⴂ�͂Ȃ����낤���A�ނ���A�N�ł��Ȃ��l��ݒ肵���ق����H���{���Ղ��͂��ł��B����̈�߂Ɂg���X�̎��摜�������́A�Q�O���I�ւ̕ς��ڂ�����Ƃ��A�V���ȕ\���Ɏ��g�ފG������̎��ƂȂ�A������z�����j�ɖ����c����Ő헪�I�Ɏ��ȉ��o����_�@�ƂȂ�h�Ƃ�������������܂������A���ꂪ���ɂ͔[���ł�����̂ł����B�E�ƂƂ��Ẳ�Ƃł����������N�́A���R���̐E�ƂŐ��v�����ĂĂ����˂Ȃ�܂���B��ʓI�ȉ�Ƃ̃C���[�W�Ƃ��ẮA��۔h�ɑ�\�����ߑ�̉�Ƃ̏�����f��Ȃǂŕ`����Ă���͉̂揤��ʂ��ċ������̈��D�Ƃɍ�i���Ă��炤���ё���̒������邱�Ƃł������҂��Ƃ������̂ł��B�������A�����N�̏ꍇ�͍�i�邱�ƈȏ�ɁA���[���b�p�e�n�̓s�s�ŌW���J���āA���̓��ꗿ�����̔�d�����������Ƃ������Ƃł��B����A�h�T���̉c�ƃp�t�H�[�}���X�ł��B�����炭�A�����N�̕`����i�X���͂��������̈�ʓI�ȍD�݂ɉ����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ������ł��傤����A��[�I�Ȍ|�p�^����ŐV�̗��s�ɕq���Ȑl�X��ΏۂƂ�����̂������ł��傤�B�������A���������l�X�́A�ꕔ�̈��D�Ƃ������A�����N�Ɠ����悤�Ȍ|�p�Ƃ�������A�w���Ƃ������A���������ɂ����Ď�҂Ŏ����̑����Ȃ��l�X�������ł��傤�B���������l�X�ɂ܂Ƃ܂��������ō�i���w�����Ă��炤�Ƃ������Ƃ́A���܂���҂ł��Ȃ��B�������A���ꗿ���炢�Ȃ略���Ăł���i�����Ă����ł��傤�B����̔��p�W�̓��ꗿ���Ė�����ӏ܂��鑽���̐l�X���A���̓��̍�i���w������Ȃǎv�������Ȃ��̂Ɠ����悤�ɁB�������������������N�Ƃ�����Ƃ͍s���Ă����B�����ŁA�ł��邾���������҂����߂ɂ́A�W�̓���҂𑝂₳�˂Ȃ�Ȃ��B���̂��߂ɂ́A�����N�Ƃ�����Ƃɋ����������Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�W�Ƃ����Ă�����قǒ����ԊJ�Â���킯�ł͂Ȃ��ł��傤�B�����ԌW���J�Â�����A���͕ʂ̓s�s�ŊJ���āA�V��������҂�Ƃ������߂ɂ́A���ʓI�Ȑ�`���K�v�ł��B���̂��߂ɁA�����N�Ƃ�����Ƃ̃C���[�W���A�b�s�[������Ƃ��߂Ɏ��摜��`���āA�����ŁA���g�̉�Ƃ̃C���[�W�����o�����B���ꂪ�����N�̃}�[�P�e�B���O�헪�������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃł��B�����āA���̐헪�̉e���͌�̐��̌���ł��c���Ă��āA��ʓI�ȃ����N�̃C���[�W�ɋ����e�����c���Ă���A�Ƃ͌����Ȃ��ł��傤���B�܂�A���̓W����ɁA�m�R�m�R�Əo�����Ă��Ă��鎄���A�����N�̐헪�Ƀn�����Ă���Ƃ����킯�ł��B�����l����ƁA�����N�Ƃ�����Ƃɑ��āA�e�ߊ����N���Ă���ł͂���܂��B

�Q�D�Ƒ������Ƒr��

��������́A�����N�̐��������ɉ����Ă̓W���ɂȂ�܂��B�܂��́A�Ⴂ���̏K��̂��납��B

��������́A�����N�̐��������ɉ����Ă̓W���ɂȂ�܂��B�܂��́A�Ⴂ���̏K��̂��납��B

�u�J�[�����E�r�����X�^�v�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B�����N�̏f��ɓ�����l���Ƃ������Ƃł����A���R��`�I�Ȃ����ƕ`�����G��ł��B��̓I�ȏ؋��Ƃ�������̂��w�E�ł���킯�ł��Ȃ��A���̌l�I�ȕΌ��Ȃ̂�������܂��A���̍�i�������Ȃ̂ł����A�����A�Ⴆ�Γ앧�̋����z���Ƃ��A�t�����h���̂ǂ��肵���Â��Ƃ��Ⴄ�A�k���̓����Ȍ����A�����ʂ��Č����Ă���Ɠ��̐F�ʂ��A���̍�i�ɂ͂���悤�ȋC�����܂��B�W���Ƃ��� �̂��A�������Ƃ����̂��A�Ƃ��ɔw�i�ɂ悭�A����������܂��B����́A���̖k���̉�Ƃ����������Ȃ��o�����猾���Ă���̂ŁA�m���Ȃ��ƂƂ͌����܂��B�Ⴆ�A�t�B�������h�̉�ƁA�w������V�����t�x�b�N�̏����̍�i�i�E�}�j�̗����������F���Ǝ��Ă���悤�Ɋ�������̂ł��B�����N�́B�p���ɏo�ĉ�ƒB�ƌ𗬂�����A�w�肵���Ƃ������Ƃł����A���̐F���͈�۔h�̉�Ƃ����ɂ͂Ȃ����̂ł����A���ꂪ���Ƃ��Ď��o���ꂽ�̂ł͂Ȃ����B���̌����A�b�s�[�����āA���̉�ƒB�ƍ��ʉ����͂���Ƃ������ƂŌ��o���ꂽ��ނƂ����̂��A��ʓI�ȃ����N�̑�ނƂ������̂������̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���Ă��܂��B����́A�����ɂ������V�����t�x�b�N�������ł����A���̑��ɂ��n���}�[�X�z�C�Ƃ��A�����̐l�̓����N�̂悤�Ɏ��Ƃ��s���Ƃ��������̂�O�ʂɏo���悤�Ȃ��Ƃ͂��Ă��܂��A�����������̂����������镵�͋C����������i�𐧍삵�Ă��܂����B�����N�́A������ӎ��I�ɍs�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B

�̂��A�������Ƃ����̂��A�Ƃ��ɔw�i�ɂ悭�A����������܂��B����́A���̖k���̉�Ƃ����������Ȃ��o�����猾���Ă���̂ŁA�m���Ȃ��ƂƂ͌����܂��B�Ⴆ�A�t�B�������h�̉�ƁA�w������V�����t�x�b�N�̏����̍�i�i�E�}�j�̗����������F���Ǝ��Ă���悤�Ɋ�������̂ł��B�����N�́B�p���ɏo�ĉ�ƒB�ƌ𗬂�����A�w�肵���Ƃ������Ƃł����A���̐F���͈�۔h�̉�Ƃ����ɂ͂Ȃ����̂ł����A���ꂪ���Ƃ��Ď��o���ꂽ�̂ł͂Ȃ����B���̌����A�b�s�[�����āA���̉�ƒB�ƍ��ʉ����͂���Ƃ������ƂŌ��o���ꂽ��ނƂ����̂��A��ʓI�ȃ����N�̑�ނƂ������̂������̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���Ă��܂��B����́A�����ɂ������V�����t�x�b�N�������ł����A���̑��ɂ��n���}�[�X�z�C�Ƃ��A�����̐l�̓����N�̂悤�Ɏ��Ƃ��s���Ƃ��������̂�O�ʂɏo���悤�Ȃ��Ƃ͂��Ă��܂��A�����������̂����������镵�͋C����������i�𐧍삵�Ă��܂����B�����N�́A������ӎ��I�ɍs�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B

�u���Ət�v�i�����}�j�Ƃ����P�W�X�R�N�̍�i�B�����N�炵���Ȃ��Ă��܂����B���ɉ������͎̂o�̃\�t�B�G�ł��傤���B���̊O�ɂ́A�t�̐V���܂Ԃ����B�����N�̗L���ȍ�i�͑����Ē��J�ɉ�ʂ��d�グ���Ƃ͂����Ȃ��悤�ȑe���ۂ������Ă��܂����̂ł����A���̍�i�ł́A���̒���͂���܂����A�܂������͒��J�ɊG�̋��h���Ă���悤�ł��B�Ƃ��ɁA���̊O�̒W������Ƃ��������́A���̗��܂Ԃ����f��悤�ɐF���������肵�Ă��܂��B�������A��ʂ̒��S�ł���A��̂ɂ��Ă͊�̕����͂���Ȃ�ɕ`����Ă��܂����A����ȊO�̂Ƃ���̓p�^�[���̂悤�ŁA�������g�̂͂Ƃ��Ă����悤�ɁA����炵���Ȃ��Ă���B�������A�ʐF�͔��ɐ��������悤�ȊG�̋�̓h��Ƀ������ڂɂ��B�L�����o�X�̉��n�������Č����Ă���Ƃ��������قǂł��B�A�e���w�ǂȂ��āA�x�^�h��̂悤�ɕ��ʓI�ł��B�܂�ŁA���̓I�ɕ`���Ƃ������Ƃ��C�ɂ��Ă��Ȃ����̂悤�ł��B����ł́A���̊�����l�̐g�̂Ɍ����Ȃ��B���������A���̂Ƃ��Ă̑��݊����Ȃ��̂ł��B����́A�l���Ă݂�A��̂Ƃ��������Ƃ��Ă͑��݂��Ă��邩������܂��A�l�Ƃ��Ă͑��݂��Ă��Ȃ��ɓ������A�����������݊��̂Ȃ��Ƃ����̂́A���傤�ǂ悢��������܂���B�ނ���A���̌�̍�i�� ���Ă���ƁA�����N�Ƃ����l�́A���������G�̋�̓h���������悤�ȕ`����������悤�ɂȂ��Ă������̂ŁA����ɓK������ނƂ��āA���̂悤�ȑ��݊��̂Ȃ������������́A�Ⴆ�ΐl�̏ꍇ�ł���A���l�i���̂��܂ށj�Ƃ��H��̂悤�Ȃ��̂������̂ł͂Ȃ����B����́A�O�̃R�[�i�[�̎��摜�ł����Ă��܂������A���Z�ւ̎w���i�n�D�j�������N�Ƃ����l�ɂ͂���悤�ŁA���̍�i�ł��A������̂������O�̐V�̕��i�Ǝ����̈�̂��u����Ă���傫�ȕ�����������`���������Ă��āA�����Ă݂�A���̑傫�ȕ������߂鎺�����蔲���̂悤�Ȋ����ŕ`���āA�ꕔ�ł����Ȃ����̌�������ΑN�₩�ɒ��J�ɕ`���Č����Ă��܂��B��������Ǝ����̔����炳�A���X�Ƃ����Ƃ��낪�ڂ����Ă��܂��B�����������o�����邽�߂ɂ́A��ʂ̒��S�ł����̂͑��݊��̂Ȃ�����

���Ă���ƁA�����N�Ƃ����l�́A���������G�̋�̓h���������悤�ȕ`����������悤�ɂȂ��Ă������̂ŁA����ɓK������ނƂ��āA���̂悤�ȑ��݊��̂Ȃ������������́A�Ⴆ�ΐl�̏ꍇ�ł���A���l�i���̂��܂ށj�Ƃ��H��̂悤�Ȃ��̂������̂ł͂Ȃ����B����́A�O�̃R�[�i�[�̎��摜�ł����Ă��܂������A���Z�ւ̎w���i�n�D�j�������N�Ƃ����l�ɂ͂���悤�ŁA���̍�i�ł��A������̂������O�̐V�̕��i�Ǝ����̈�̂��u����Ă���傫�ȕ�����������`���������Ă��āA�����Ă݂�A���̑傫�ȕ������߂鎺�����蔲���̂悤�Ȋ����ŕ`���āA�ꕔ�ł����Ȃ����̌�������ΑN�₩�ɒ��J�ɕ`���Č����Ă��܂��B��������Ǝ����̔����炳�A���X�Ƃ����Ƃ��낪�ڂ����Ă��܂��B�����������o�����邽�߂ɂ́A��ʂ̒��S�ł����̂͑��݊��̂Ȃ����� �D�s���ł��B�t�ɍl����ƁA���݊��̂Ȃ����̂��ނƂ���Ɖ�ʂ̉��o�����Ղ��Ȃ�B�Ⴆ�A�����ēW������Ă����u�������Ƃ��̎q�v�i�E�}�j�Ƃ����G�b�`���O�̔ʼn��i�ł��B��̂ʼn�������Ă����e�̎p�́A�u���Ət�v�̈�̂����E���]���Ďg���Ă���B�قƂ�ǁA�p�\�R���Ő}���R�s�[�E�A���h�E�y�[�X�g���Ĕ��]�������悤�Ȃ��̂ł��B�Ⴍ���Ď��o�̈�̂Ǝq�����c���Ď���e�̈�̂́A�N�������Ă��邵�A���̏�����Ă���͂��Ȃ̂ɁA�������̂Ƃ��Ďg���܂킳��Ă���B���������g�����ɓs���������̂́A���������āA���܁A�����Ő��������Ƒ��݂��Ă�����̂Ƃ͐����̂��́A���������������Ȃ����̂��D�s���ł��B���Ȃ݂ɁA���́u�������Ƃ��̎q�v�̓�������ĔߒQ�ɂ���Ă���q���̎p�́A��́u���сv�̃|�[�Y�̐��ƌ�����قǎ��ʂ��Ă��܂��B���̂��Ƃ́A��Łu���сv������̂ŕʂɂ��Ă��A�����N�Ƃ�����Ƃ́A���Ƃ��s�����e�[�}�Ƃ��ĕ`�����Ƃ����̂ł͂Ȃ��āA�ނ̕`�����ɂƂ��ẮA���Ƃ��s����A�z�������ނ����傤�ǂ悩��������X��Ƃ肠�����B���傤�ǎ���̕��͋C�ɓK�����Ă������Ƃ������āA�����N���ϋɓI�ɂƂ肠�����B����Ȑ������A���̍�i���͂��߂Ƃ����W�������Ă��Ďv���܂����B

�D�s���ł��B�t�ɍl����ƁA���݊��̂Ȃ����̂��ނƂ���Ɖ�ʂ̉��o�����Ղ��Ȃ�B�Ⴆ�A�����ēW������Ă����u�������Ƃ��̎q�v�i�E�}�j�Ƃ����G�b�`���O�̔ʼn��i�ł��B��̂ʼn�������Ă����e�̎p�́A�u���Ət�v�̈�̂����E���]���Ďg���Ă���B�قƂ�ǁA�p�\�R���Ő}���R�s�[�E�A���h�E�y�[�X�g���Ĕ��]�������悤�Ȃ��̂ł��B�Ⴍ���Ď��o�̈�̂Ǝq�����c���Ď���e�̈�̂́A�N�������Ă��邵�A���̏�����Ă���͂��Ȃ̂ɁA�������̂Ƃ��Ďg���܂킳��Ă���B���������g�����ɓs���������̂́A���������āA���܁A�����Ő��������Ƒ��݂��Ă�����̂Ƃ͐����̂��́A���������������Ȃ����̂��D�s���ł��B���Ȃ݂ɁA���́u�������Ƃ��̎q�v�̓�������ĔߒQ�ɂ���Ă���q���̎p�́A��́u���сv�̃|�[�Y�̐��ƌ�����قǎ��ʂ��Ă��܂��B���̂��Ƃ́A��Łu���сv������̂ŕʂɂ��Ă��A�����N�Ƃ�����Ƃ́A���Ƃ��s�����e�[�}�Ƃ��ĕ`�����Ƃ����̂ł͂Ȃ��āA�ނ̕`�����ɂƂ��ẮA���Ƃ��s����A�z�������ނ����傤�ǂ悩��������X��Ƃ肠�����B���傤�ǎ���̕��͋C�ɓK�����Ă������Ƃ������āA�����N���ϋɓI�ɂƂ肠�����B����Ȑ������A���̍�i���͂��߂Ƃ����W�������Ă��Ďv���܂����B

�u�a�߂�q�v�i���}�j�Ƃ����G�b�`���O�̔ʼn��i�ł��B����́A�P�O�N�قǑO�ɕ`���������^�C�g���̖��G��i�i�E���}�j�j�����E���]�������R�s�[�̂悤�ȍ�i�ł��B�܂�ŁB�|�W�ƃl�K�Ƃ������ʐ^�̂悤�ȊW�ł��i����̃f�W�^���J���������m��Ȃ��l�ɂ́A���̂��Ƃ�������Ȃ���������܂��j�B����̓W���ɂ͂���܂��A���̖��G��i�͎��̏u�Ԃ���������̂悤�ɕ��J���ȕ\��ő��̊O������鏭���ƁA���̏����ׂ̗Ɋ��Y���A���𐂂�鏗����`������i�ł��B�����N���g���u���̌|�p�ɂ�����˔j���v�ƌ�����Ƃ����A�����̎��R��`�I�ȕ\������̒E�p��������i�Ƃ������ƂŒm���Ă��邻���ł��B����̏����͎��̃x�b�h�ɉ�������āA���炩�ɍ���Ȍċz����A���x�ȏd�x�̌��j�̏Ǐ�������Ă��܂��B�ޏ��́A���̕ǂɊ|���B���傫���Z���Ȕ��F���ɂ���č����牺�x������Ă��܂��B�ޏ��̉����g�͏d���ѕz�ŕ����Ă��܂��B���̖ѕz�͗Ɖ��F�ŕa�C�̉B�g�������ł��B�ޏ��͐Ԃ��������Ă���A�x���j�̉B�g�ŁA����ŁA�a�I�ɒW���ŋĂ���悤�Ɍ����܂��B�����̔��p�j�Ƃ͎��̏ے��Ƃ��ĉ��߂���A�ޏ��̍��ɈÂ��Ɣ��Â��J�[�e���͕s�g�Ȉ����O���A�����̎������������Ă��邱�Ƃ�\���Ă���ƌ����܂��B�������𒅂������̔N��̏������A�����̃x�b�h�T�C�h�ɍ����āA�ޏ��̎���x���܂��B���҂̌��т��́A�e��Ƃ̐��m�Ȓ��S�Ɉʒu���闼������荇���Ă��邱�Ƃɂ���Ċm������܂��B����͓�l�̐l�����[������I���J�����L���邱�Ƃ�\�킵�Ă��܂��B��]�ƃp�g���V�A�E�h�i�t�G�̌��t�ł́A���̔N��̏����́u����ȏ�͉����ł��Ȃ����Ƃ�m���Ă���q�����A�E�ς̏I���ɒB�����l���Ԃ߂Ă���v�ƁA���̏����̓��́A�����ڌ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��悤�ȂقNj�ɂ�ттĂ��āA�ޏ��̊�͌����Ȃ��Ȃ�A�ӏ҂͔ޏ��̓��̏ゾ�������邱�Ƃ��ł��܂��B�{�g���́A�����̃h���b�V���O�e�[�u���܂��̓��b�J�[�ɒu����܂��B�ڂ���ƕ`���ꂽ�e�[�u���̉E���ɃK���X�������܂��B�����āA��i�̎��ƂȂ鏭���ȊO�͐F�ʂ��}�����ĕ`����Ă��邱�Ƃɂ��A�����̕`�ʂ��ۗ��悤�ɂȂ��Ă��܂��B�܂��A�����N�ׂ͍��c��

�u�a�߂�q�v�i���}�j�Ƃ����G�b�`���O�̔ʼn��i�ł��B����́A�P�O�N�قǑO�ɕ`���������^�C�g���̖��G��i�i�E���}�j�j�����E���]�������R�s�[�̂悤�ȍ�i�ł��B�܂�ŁB�|�W�ƃl�K�Ƃ������ʐ^�̂悤�ȊW�ł��i����̃f�W�^���J���������m��Ȃ��l�ɂ́A���̂��Ƃ�������Ȃ���������܂��j�B����̓W���ɂ͂���܂��A���̖��G��i�͎��̏u�Ԃ���������̂悤�ɕ��J���ȕ\��ő��̊O������鏭���ƁA���̏����ׂ̗Ɋ��Y���A���𐂂�鏗����`������i�ł��B�����N���g���u���̌|�p�ɂ�����˔j���v�ƌ�����Ƃ����A�����̎��R��`�I�ȕ\������̒E�p��������i�Ƃ������ƂŒm���Ă��邻���ł��B����̏����͎��̃x�b�h�ɉ�������āA���炩�ɍ���Ȍċz����A���x�ȏd�x�̌��j�̏Ǐ�������Ă��܂��B�ޏ��́A���̕ǂɊ|���B���傫���Z���Ȕ��F���ɂ���č����牺�x������Ă��܂��B�ޏ��̉����g�͏d���ѕz�ŕ����Ă��܂��B���̖ѕz�͗Ɖ��F�ŕa�C�̉B�g�������ł��B�ޏ��͐Ԃ��������Ă���A�x���j�̉B�g�ŁA����ŁA�a�I�ɒW���ŋĂ���悤�Ɍ����܂��B�����̔��p�j�Ƃ͎��̏ے��Ƃ��ĉ��߂���A�ޏ��̍��ɈÂ��Ɣ��Â��J�[�e���͕s�g�Ȉ����O���A�����̎������������Ă��邱�Ƃ�\���Ă���ƌ����܂��B�������𒅂������̔N��̏������A�����̃x�b�h�T�C�h�ɍ����āA�ޏ��̎���x���܂��B���҂̌��т��́A�e��Ƃ̐��m�Ȓ��S�Ɉʒu���闼������荇���Ă��邱�Ƃɂ���Ċm������܂��B����͓�l�̐l�����[������I���J�����L���邱�Ƃ�\�킵�Ă��܂��B��]�ƃp�g���V�A�E�h�i�t�G�̌��t�ł́A���̔N��̏����́u����ȏ�͉����ł��Ȃ����Ƃ�m���Ă���q�����A�E�ς̏I���ɒB�����l���Ԃ߂Ă���v�ƁA���̏����̓��́A�����ڌ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��悤�ȂقNj�ɂ�ттĂ��āA�ޏ��̊�͌����Ȃ��Ȃ�A�ӏ҂͔ޏ��̓��̏ゾ�������邱�Ƃ��ł��܂��B�{�g���́A�����̃h���b�V���O�e�[�u���܂��̓��b�J�[�ɒu����܂��B�ڂ���ƕ`���ꂽ�e�[�u���̉E���ɃK���X�������܂��B�����āA��i�̎��ƂȂ鏭���ȊO�͐F�ʂ��}�����ĕ`����Ă��邱�Ƃɂ��A�����̕`�ʂ��ۗ��悤�ɂȂ��Ă��܂��B�܂��A�����N�ׂ͍��c�� �͗l�ɊG�̋��H�点�A�G�̋�������h�邱�Ƃɂ��A��i�ɔZ���F�ʂ̑w�����o���Ă���B����ɁA����~�����A�n�܂łڂ����A���̏�ɊG�̋���d�˂邱�Ƃ��J��Ԃ��Ƃ����Ɠ��̗l���ŕ`���ꂽ�Ƃ����܂��B����ɂ���āA�����ȊO�̕`�ʂ͂ڂ���Ƃ������̂ƂȂ�A�����Ȃ̂����̌��z�Ȃ̂����ʂ�����̂ƂȂ��Ă��܂��B�����āA���̍�i�[�Ƃ��ĈȌ�S�O�N�ɂ킽��A�U�_�̊G���ʼn�̂R�̃��@�[�W���������삳��A���̂����̔ʼn�̃��@�[�W����������A�W������Ă��܂��B����́A���<�����̃t���[�Y>�ƌĂ��v���W�F�N�g�Ƃ��Ă܂Ƃ߂��邱�ƂɂȂ�Ɛ�������Ă��܂����B���z�̃t���[�Y������O���ɍ\�z���ꂽ�Ƃ������ƂŁA���̍�i���͂��߂Ƃ��ĂP�X�W�O�N��Ɏ��g�G���i�̃��e�B�[�t�����o���āA�g�ݍ��킹�邱�Ƃɂ���ĘA��𐧍삷��B�Ƃ��ɁA�ʼn�̎�@�ŗl�X�ȃ��@�[�W�����ݏo�����B���̑������A����W������Ă���Ƃ����킯�ł����A�����N���g�ɂ��A<�����̃t���[�Y>�͌���̍��̐�����`�ʂ��A����͐����玀�܂ł̐l�������̎n�܂�A���܂�A�����A���ŁA���ւ̕s���A���Ƃ��ĉ��߂����B�v����ɁA���Ƃ̏o��A�s���A���Ƃ����l�Ԃ̍����I�ȑ̌������グ��Ƃ����|�p�I�v���O�����������Ƃ������Ƃł��B���������A��Ǝ������Ă��邱�Ƃ������āA�����N�Ƃ�����Ƃ̃C���[�W������Ă������̂ł��傤���B����ŁB���̔ʼn��i�ł����A�����ł̓��m�N���Ƃ����ʼn�̐��A�p���āA���R��`�̖��G�̎��ۂ̐F�ʂ�h��Ƃ������玩�R�ɁA�F�̂��Ƃ��l�����ɍ�i�𐧍�ł���Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B����́A���̎��ɓW������Ă����u�a�߂�q�T�v�u�a�߂�q�U�v�ŋ�̓I�Ɏ�����邱�ƂɂȂ�܂��B���̔ʼn�ɂȂ�����i�Ō��Ă���ƁA��ʂ̓�l�̐l���̌`�����R��`�I�ł͂Ȃ��āA�l�`�̂悤�ȃp�^�[�������Ă��܂��B���̌`�������݂�ƁA���R�C�Y�Ƃ������{��Ƃ̍�i�̐l���Ɏ��Ă���悤�Ɍ����Ă��Ă��܂��܂��B���ꂾ�����ۉ������Ă���ƌ������ƂɂȂ邩������܂��A���̂悤�ȃp�^�[�����̓p�[�c�Ƃ��Ďg���܂킷�̂ɍD�s���ł��B�Ƃ���ŁA����A�ƂȂ�̐��m���p�قŃ��[�x���X�̓W��������Ă����̂ł����A���[�x���X�Ƃ����l�́A�H�[���J���đ����̉�Ƃ�E�l�������������āA�ނ�Ƃ̋�����Ƃō�i��ʎY���������ł��B���̍ہA�ނ�ɕ`�����ă��[�x���X�̖��O�ōŏI�I�ɍ�i���d�グ�邽�߂ɁA�i���������Ĉȏ�ɂ��Ȃ��Ă͂Ȃ炸�A���̂��߂ɁA�l���Ȃǂ͈��̌^�̂悤�Ȃ���

�͗l�ɊG�̋��H�点�A�G�̋�������h�邱�Ƃɂ��A��i�ɔZ���F�ʂ̑w�����o���Ă���B����ɁA����~�����A�n�܂łڂ����A���̏�ɊG�̋���d�˂邱�Ƃ��J��Ԃ��Ƃ����Ɠ��̗l���ŕ`���ꂽ�Ƃ����܂��B����ɂ���āA�����ȊO�̕`�ʂ͂ڂ���Ƃ������̂ƂȂ�A�����Ȃ̂����̌��z�Ȃ̂����ʂ�����̂ƂȂ��Ă��܂��B�����āA���̍�i�[�Ƃ��ĈȌ�S�O�N�ɂ킽��A�U�_�̊G���ʼn�̂R�̃��@�[�W���������삳��A���̂����̔ʼn�̃��@�[�W����������A�W������Ă��܂��B����́A���<�����̃t���[�Y>�ƌĂ��v���W�F�N�g�Ƃ��Ă܂Ƃ߂��邱�ƂɂȂ�Ɛ�������Ă��܂����B���z�̃t���[�Y������O���ɍ\�z���ꂽ�Ƃ������ƂŁA���̍�i���͂��߂Ƃ��ĂP�X�W�O�N��Ɏ��g�G���i�̃��e�B�[�t�����o���āA�g�ݍ��킹�邱�Ƃɂ���ĘA��𐧍삷��B�Ƃ��ɁA�ʼn�̎�@�ŗl�X�ȃ��@�[�W�����ݏo�����B���̑������A����W������Ă���Ƃ����킯�ł����A�����N���g�ɂ��A<�����̃t���[�Y>�͌���̍��̐�����`�ʂ��A����͐����玀�܂ł̐l�������̎n�܂�A���܂�A�����A���ŁA���ւ̕s���A���Ƃ��ĉ��߂����B�v����ɁA���Ƃ̏o��A�s���A���Ƃ����l�Ԃ̍����I�ȑ̌������グ��Ƃ����|�p�I�v���O�����������Ƃ������Ƃł��B���������A��Ǝ������Ă��邱�Ƃ������āA�����N�Ƃ�����Ƃ̃C���[�W������Ă������̂ł��傤���B����ŁB���̔ʼn��i�ł����A�����ł̓��m�N���Ƃ����ʼn�̐��A�p���āA���R��`�̖��G�̎��ۂ̐F�ʂ�h��Ƃ������玩�R�ɁA�F�̂��Ƃ��l�����ɍ�i�𐧍�ł���Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B����́A���̎��ɓW������Ă����u�a�߂�q�T�v�u�a�߂�q�U�v�ŋ�̓I�Ɏ�����邱�ƂɂȂ�܂��B���̔ʼn�ɂȂ�����i�Ō��Ă���ƁA��ʂ̓�l�̐l���̌`�����R��`�I�ł͂Ȃ��āA�l�`�̂悤�ȃp�^�[�������Ă��܂��B���̌`�������݂�ƁA���R�C�Y�Ƃ������{��Ƃ̍�i�̐l���Ɏ��Ă���悤�Ɍ����Ă��Ă��܂��܂��B���ꂾ�����ۉ������Ă���ƌ������ƂɂȂ邩������܂��A���̂悤�ȃp�^�[�����̓p�[�c�Ƃ��Ďg���܂킷�̂ɍD�s���ł��B�Ƃ���ŁA����A�ƂȂ�̐��m���p�قŃ��[�x���X�̓W��������Ă����̂ł����A���[�x���X�Ƃ����l�́A�H�[���J���đ����̉�Ƃ�E�l�������������āA�ނ�Ƃ̋�����Ƃō�i��ʎY���������ł��B���̍ہA�ނ�ɕ`�����ă��[�x���X�̖��O�ōŏI�I�ɍ�i���d�グ�邽�߂ɁA�i���������Ĉȏ�ɂ��Ȃ��Ă͂Ȃ炸�A���̂��߂ɁA�l���Ȃǂ͈��̌^�̂悤�Ȃ��� ��ݒ肵�A���̌^��ނ�ɕ`�����āA�������ʂ̒��ōI�݂ɍ\���z�u�����Ă������ƂŁA�p�[�c�̎����������Ƃ��낪�����Ă��A��ʑS�̂Ƃ��Ă͌��h���̂�����̂ƂȂ��Ă��܂����B���[�x���X�͐l�C��p�Ńp�[�c���g���܂킵�āA������I�݂ɍ\�����邱�ƂŃI���W�i���e�B��i���̍�����n�����Ă����A�\���v�̐l�Ƃ����܂��B�����N���A�����p�[�c���g���܂킷�Ƃ����_�ŁA���[�x���X�Ǝ����Ƃ��낪����Ǝv���܂��B�o���b�N�̉�ƂƋߑ�̉�Ƃ��y�U�ɕ��ׂāA���Ă���Ƃ����͍̂r�����m�ƌ����邩������܂���B�����N�̏ꍇ�́A���[�x���X�̂悤�ȕ��G�ȍ\���̑��𐧍삷��킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�����Ƃ��R�s�[�Ƃ���������̏�����ɒʂ���Ƃ��낪�����āA�p�[�c���������i�œ����悤�Ɏg���܂킵�āA���]������Ƃ��A�F��ς���Ƃ������A������Ƃ������ق��{�����Ƃɂ���āA���@���G�C�V���������o���Ă������A�ƌ�����Ǝv���܂��B����́A�����قǐG�ꂽ�悤�ɋߌ���̐��������������Ƃ������̂��Z�����āA������͕����̍��قŐ��藧���Ă���A�Ⴆ�u�����h���T�^�I�ł����A���������������x�[�X�ƂȂ��āA�����N�̍�i���������y�������Ă���Ǝv����̂ł��B����������N�����o�I�Ɍv�Z���Ă���Ă��邩�͕�����܂���

��ݒ肵�A���̌^��ނ�ɕ`�����āA�������ʂ̒��ōI�݂ɍ\���z�u�����Ă������ƂŁA�p�[�c�̎����������Ƃ��낪�����Ă��A��ʑS�̂Ƃ��Ă͌��h���̂�����̂ƂȂ��Ă��܂����B���[�x���X�͐l�C��p�Ńp�[�c���g���܂킵�āA������I�݂ɍ\�����邱�ƂŃI���W�i���e�B��i���̍�����n�����Ă����A�\���v�̐l�Ƃ����܂��B�����N���A�����p�[�c���g���܂킷�Ƃ����_�ŁA���[�x���X�Ǝ����Ƃ��낪����Ǝv���܂��B�o���b�N�̉�ƂƋߑ�̉�Ƃ��y�U�ɕ��ׂāA���Ă���Ƃ����͍̂r�����m�ƌ����邩������܂���B�����N�̏ꍇ�́A���[�x���X�̂悤�ȕ��G�ȍ\���̑��𐧍삷��킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�����Ƃ��R�s�[�Ƃ���������̏�����ɒʂ���Ƃ��낪�����āA�p�[�c���������i�œ����悤�Ɏg���܂킵�āA���]������Ƃ��A�F��ς���Ƃ������A������Ƃ������ق��{�����Ƃɂ���āA���@���G�C�V���������o���Ă������A�ƌ�����Ǝv���܂��B����́A�����قǐG�ꂽ�悤�ɋߌ���̐��������������Ƃ������̂��Z�����āA������͕����̍��قŐ��藧���Ă���A�Ⴆ�u�����h���T�^�I�ł����A���������������x�[�X�ƂȂ��āA�����N�̍�i���������y�������Ă���Ǝv����̂ł��B����������N�����o�I�Ɍv�Z���Ă���Ă��邩�͕�����܂���

�B

�u�a�߂�q�T�v�i���}�j�Ƃ������g�O���t�̍�i�ł́A�a�C�̏����ɍi�����\�}�Ƀg���~���O����Ă��܂��B���̌��ʁA�����̊�Ƌ����ɏœ_�����Ă��邱�ƂɂȂ�܂����B���F�ƊD�F�̐F���ɂ��邱�Ƃɂ���ĉ�ʑS�̂�a�I�Ȗ����Y���A�Ԃ������g���Č��j�̒�������N���悤�ɂ��܂����B�����̊�̓����ƉE���ɋ̈���c���A���̒��z����������P�����̊��o�����o���܂����B�����ł́A�a�C�̏����݂̂����o����A���G��i�ɂ������A������߂��ޔN��̏����͎�菜����Ă��܂��B����ɂ���āA�q���̊�̒ɂ݂��J�Ɍ���҂̒��ӂ��W�����邱�ƂɂȂ�܂��B�Ƃ����悤�ɁA�[�ǂ݂���悤�ɁA���܂��܂ɉ��߂��邱�Ƃ��ł��܂��B�����������߂����N����悤�ȁA�\�w�̕ω����A�ނ���A��Ƃ͑_���Ă����̂ł͂Ȃ����B�������A���̕ω���l�X���[�ǂ݂��ĉ��߂��Ă���̂ŁA��ƂƂ��ẮA���Ă������Ɩk�Տ�ł���悤�ȋC�����܂��B�����̍�i�̓W��

�u�a�߂�q�T�v�i���}�j�Ƃ������g�O���t�̍�i�ł́A�a�C�̏����ɍi�����\�}�Ƀg���~���O����Ă��܂��B���̌��ʁA�����̊�Ƌ����ɏœ_�����Ă��邱�ƂɂȂ�܂����B���F�ƊD�F�̐F���ɂ��邱�Ƃɂ���ĉ�ʑS�̂�a�I�Ȗ����Y���A�Ԃ������g���Č��j�̒�������N���悤�ɂ��܂����B�����̊�̓����ƉE���ɋ̈���c���A���̒��z����������P�����̊��o�����o���܂����B�����ł́A�a�C�̏����݂̂����o����A���G��i�ɂ������A������߂��ޔN��̏����͎�菜����Ă��܂��B����ɂ���āA�q���̊�̒ɂ݂��J�Ɍ���҂̒��ӂ��W�����邱�ƂɂȂ�܂��B�Ƃ����悤�ɁA�[�ǂ݂���悤�ɁA���܂��܂ɉ��߂��邱�Ƃ��ł��܂��B�����������߂����N����悤�ȁA�\�w�̕ω����A�ނ���A��Ƃ͑_���Ă����̂ł͂Ȃ����B�������A���̕ω���l�X���[�ǂ݂��ĉ��߂��Ă���̂ŁA��ƂƂ��ẮA���Ă������Ɩk�Տ�ł���悤�ȋC�����܂��B�����̍�i�̓W�� ���ʐ^�̂悤�Ɉ�̋�Ԃ̒��ɘA�����ׂĂ����Ƃ������Ƃł��B���̒��ŁA���Ƃ����e�[�}�̘A��̒��ŁA���̍�i�����ׂ��Ă������Ƃł��傤�B��������ƁA���̃��g�O���t�̂悤��������ނŁA��ʂɉ�����ꂽ���F���قȂ��i�i�E�}�j������œW������邱�ƂɂȂ�B�����ł́A�����悤�ȍ�i�ł��ϋq�̔������Ⴄ�B�܂�A������ނ̍�i�ł��A������������قȂ�ƁA����҂ɗ^������ʂ��ω����Ă���B�ʼn�Ƃ����A�����Ă݂�ΗʎY���ł����@�œ����`�̍�i�������āA�����ɉ����钅�F�Ȃǂ̍H�ɂ���āA����҂ւ̎��o���ʂ��ς��Ă���A��𐧍삵�A�������ׂēW������B�����ł���Ƃ���ƁA��i�̃e�[�}�͕ʂɂ��āA��Ƃ̋����͂ނ���A���̎��o�I���ʂ����@���G�B�V�����ɂ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B�e�[�}�Ō���҂ɃA�b�s�[������̂ł���A��i���Ƃɍ\���Ȃǂ̉�ʂ̌`��ς��āA��ʂɉ����`����Ă��邩�ɒ��ӂ��W�߂�͂��ł��B�������A���̃��g�O���t�����Ă���ƁA�����ɕ`�����A�\�ʏ�̍H���H�v���邩�ɒ��ӂ��������āA����`�����̋����͌�ނ��Ă���悤�Ɍ����܂��B�ނ���A����҂̌��ʂ̕ω����v�邽�߂ɁA�u���v�Ƃ��u�s���v�Ƃ������悤�Ȓ��ۓI�ŃV���{���b�N�ȑ�ނɂ���ƕω������Ղ������̂ł͂Ȃ����B�����l����ƁA�����N�Ƃ�����Ƃ͎��グ���ނ����A����҂ɗ^������ʂ̕ω����������āA����ɓs���̗ǂ���ނ�I���ʁA���Ƃ��s���Ƃ�������i���肪���邱�Ƃ������Ȃ��Ă������̂ł͂Ȃ����Ƒz�����邱�Ƃ��o����Ǝv���܂��B

���ʐ^�̂悤�Ɉ�̋�Ԃ̒��ɘA�����ׂĂ����Ƃ������Ƃł��B���̒��ŁA���Ƃ����e�[�}�̘A��̒��ŁA���̍�i�����ׂ��Ă������Ƃł��傤�B��������ƁA���̃��g�O���t�̂悤��������ނŁA��ʂɉ�����ꂽ���F���قȂ��i�i�E�}�j������œW������邱�ƂɂȂ�B�����ł́A�����悤�ȍ�i�ł��ϋq�̔������Ⴄ�B�܂�A������ނ̍�i�ł��A������������قȂ�ƁA����҂ɗ^������ʂ��ω����Ă���B�ʼn�Ƃ����A�����Ă݂�ΗʎY���ł����@�œ����`�̍�i�������āA�����ɉ����钅�F�Ȃǂ̍H�ɂ���āA����҂ւ̎��o���ʂ��ς��Ă���A��𐧍삵�A�������ׂēW������B�����ł���Ƃ���ƁA��i�̃e�[�}�͕ʂɂ��āA��Ƃ̋����͂ނ���A���̎��o�I���ʂ����@���G�B�V�����ɂ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B�e�[�}�Ō���҂ɃA�b�s�[������̂ł���A��i���Ƃɍ\���Ȃǂ̉�ʂ̌`��ς��āA��ʂɉ����`����Ă��邩�ɒ��ӂ��W�߂�͂��ł��B�������A���̃��g�O���t�����Ă���ƁA�����ɕ`�����A�\�ʏ�̍H���H�v���邩�ɒ��ӂ��������āA����`�����̋����͌�ނ��Ă���悤�Ɍ����܂��B�ނ���A����҂̌��ʂ̕ω����v�邽�߂ɁA�u���v�Ƃ��u�s���v�Ƃ������悤�Ȓ��ۓI�ŃV���{���b�N�ȑ�ނɂ���ƕω������Ղ������̂ł͂Ȃ����B�����l����ƁA�����N�Ƃ�����Ƃ͎��グ���ނ����A����҂ɗ^������ʂ̕ω����������āA����ɓs���̗ǂ���ނ�I���ʁA���Ƃ��s���Ƃ�������i���肪���邱�Ƃ������Ȃ��Ă������̂ł͂Ȃ����Ƒz�����邱�Ƃ��o����Ǝv���܂��B

�R�D�Ă̖鄟�ǓƂƗJ�T

���[���b�p�̓s��ł̊����𑱂��Ȃ���A�Ă̊Ԃ̓m���E�F�[�̋����ɏ�������ɓ���āA�߂������B�����ł̍�i�Ƃ������Ƃł��B

���[���b�p�̓s��ł̊����𑱂��Ȃ���A�Ă̊Ԃ̓m���E�F�[�̋����ɏ�������ɓ���āA�߂������B�����ł̍�i�Ƃ������Ƃł��B

�u�Ă̖�A���̃C���Q���v�Ƃ����P�W�W�X�N�̍�i�ł��B�O�̃R�[�i�[�́u�a�߂�q�v�ł��G�ꂽ<�����̃t���[�Y>�̃��e�B�[�t�̈�ł�����l�ӂɂ��郁�����R���b�N�Ȑl�����̖G��ƂȂ�����i�������ł��B��Ƃ̖��ł���C���Q���͖��邢�Ă̖�̕l�ӂɔ������𒅂āA�傫�Ȋ�̏�ɍ���A�Â��ɕ��v���ɒ^���Ă��܂��B�C�݂̊�͒��ۓI�ɕ\������A�_��I�Ȍ`���Ƃ��Ă��܂��B�w�i�̊C�݂ɂ͋��Ԃ̊Ƃ��E����߂ɓ����ɃX���C�h���閾�m�Ȑ��Ƃ��ĐL�тĂ��ċK���I�ɋ���ă��Y��������Ă��܂��B�܂��A�C���Q���̔w��ɂ͔g�̐��������ɉ����Ă��܂��B����ɑ��āA��l���ł���C���Q���������Ɍ������Ă���ƌ����܂��B�܂��A�l�ӂ̊�͊ۂ܂����Ȑ��ŁA�����ɂ��C�݂̏㔼���ƑΏƂł����A�Ԓ��F�ŁA�C�̐ƂőΏƂ���Ă��܂��B�F�̓h��͑S�̂Ƃ��ăm�b�y�����Ă��܂����A�C���Q���̔������̂Ƃ���̓e�N�X�`���������Ă���悤�ɍׂ����Z���M�����ŁA�������������Ă��܂��B�������A���̔����ۗ��悤�ɁA����ȊO�̕����͐F�������ē݂����Ă���܂��B���ꂾ���ɁA����҂̖ڂɂ͉��₩�ɒ��a�I�ɉf��܂��B�C�݂̊Ƃ̋��̔����̃��Y���A�̐��R�Ƃ����z�u�B�S�̂Ƃ��āA��ʂ͐Î~������ۂŁA�撆�̃C���Q���͕��i�����Ă���Ƃ������A�����ō����Ă���B�܂�A�ӎ��Ƃ��Č����ɂ��Ȃ��B�ꌩ�A���R��`�I�Ȃ悤�ł��āA�����̔�]�Ƃ���茵�������������ƌ����܂��B

�u�������R���[�v�i�E�}�j�Ƃ����P�W�X�S�N����i�ł��B�T�N�O�́u�Ă̖�A���̃C���Q���v�ł͔������𒅂��������l�ӂɍ����Ă��܂������A���̍�i�ł͒j���ɂȂ�܂����B�킸���T�N�̊Ԃɉ�ʂ͉��s���◧�̊����Ȃ��Ȃ��ĕ��ʓI�ɂȂ�A�F�̓h����ɂ͉A�e���Ȃ��Ȃ��ăx�^�b�Ƃ����h��G�̂悤�ł��B�������A�l���╗�i�͊ȑf������āA�l�ӂ̊�́u�Ă̖�A���̃C���Q���v�ł͊ۂ��Ȑ��ō\������Ă����̂��A��蕽�ʉ�����āA�]�Ȃ����C�ݐ���g���邢�͋�̉_�̋Ȑ��ȂǓ������ʂŘA�Ȃ��ĉQ�����̂悤�Ɍ����Ă��܂��B�����́A�w�i�Ń��Y�~�J���Ȍۓ������o���Ă���Ƃ����������ł��܂����A����S���I�ȕs���肳�A����I�ȕ��͋C�����o���Ă���悤�ɂ��������܂��B����́A��ʑO���̗J�T�����Ɏ�œ����x���A�C�݂ɍ��鍕�����𒅂��j���̔w�i�Ƃ������A�j����������Ă�������̋�ԂɊg�����Ă���̂ł��B�������A�F�������A�܂�Œj���̐S�ɐS�̍����i�̉Q�����Ƃē��e���Ă���悤�ȂɊ���������悤�ł��B����́A�u�Ă̖�A���̃C���Q���v�ł́A�̔z�u��C�ɗ��ƂȂǕ����I���������Y�~�J���Ȑ}�ĉ�����ʂɑ傫���g��

�u�������R���[�v�i�E�}�j�Ƃ����P�W�X�S�N����i�ł��B�T�N�O�́u�Ă̖�A���̃C���Q���v�ł͔������𒅂��������l�ӂɍ����Ă��܂������A���̍�i�ł͒j���ɂȂ�܂����B�킸���T�N�̊Ԃɉ�ʂ͉��s���◧�̊����Ȃ��Ȃ��ĕ��ʓI�ɂȂ�A�F�̓h����ɂ͉A�e���Ȃ��Ȃ��ăx�^�b�Ƃ����h��G�̂悤�ł��B�������A�l���╗�i�͊ȑf������āA�l�ӂ̊�́u�Ă̖�A���̃C���Q���v�ł͊ۂ��Ȑ��ō\������Ă����̂��A��蕽�ʉ�����āA�]�Ȃ����C�ݐ���g���邢�͋�̉_�̋Ȑ��ȂǓ������ʂŘA�Ȃ��ĉQ�����̂悤�Ɍ����Ă��܂��B�����́A�w�i�Ń��Y�~�J���Ȍۓ������o���Ă���Ƃ����������ł��܂����A����S���I�ȕs���肳�A����I�ȕ��͋C�����o���Ă���悤�ɂ��������܂��B����́A��ʑO���̗J�T�����Ɏ�œ����x���A�C�݂ɍ��鍕�����𒅂��j���̔w�i�Ƃ������A�j����������Ă�������̋�ԂɊg�����Ă���̂ł��B�������A�F�������A�܂�Œj���̐S�ɐS�̍����i�̉Q�����Ƃē��e���Ă���悤�ȂɊ���������悤�ł��B����́A�u�Ă̖�A���̃C���Q���v�ł́A�̔z�u��C�ɗ��ƂȂǕ����I���������Y�~�J���Ȑ}�ĉ�����ʂɑ傫���g�� ���āA�S�̂̓����̃��Y�������o���悤�ɂȂ��Ă��܂��B�����āA��ʏ���ɉ��i�̂悤�ɎV���ɓ�l�̐l���������Ă���̂́A�����Ȃ̂��A�����Ă���j���̑z���A�����炭�͗J�T�̌����𓊉e���������̂Ȃ̂�������܂���B�ǂ���ɂ������܂��B�Ƃ����̂��A���̍�i�ɂ܂��G�s�\�[�h�Ƃ��āA�����N�̗F�l�̃j���Z���͉�ƃN���X�`�����E�N���[�O�̍ȃI�[�_�Ƃ̊Ԃɕs�ϊW�ɂ��������Ƃ��ނƂ����ƌ����Ă��܂��B��������p����ƁA��ʒ��S�̐l���̓j���Z���ł���A���i�̎V���ɗ��������𒅂������ƒj���̓N���[�O�v�ȂŁA��l�͎V������{�[�g�ɏ�荞��ŁA��������Ă���铇�ւƌ���������ł��B����ɑ��āA�j���Z���͎��i�Ǝ����̗J���ɂƂ���Ă���B�u�Ă̖�A���̃C���Q���v�ł́A�������������R���b�N�Ȏp�ł�����Ă����ʂł������A���́u�������R���[�v�ł͉�ʂ̒j���̗J�T����̓I�ɂȂ��Ă��܂��B����Ɣ���Ⴗ��悤�ɁA��ʂ̕`�����̓��A���Y�������ނ��A���ʓI�Ȑ}�Ă̂悤�ɂȂ��āA�j�̓G�s�\�[�h�̃j���Z���ł��邩�����炸�A�j���̂������ɒ��ۉ���i�߂Ă��܂��B���ꂪ�A�ʼn���u�[���A�������R���[�T�v�i���}�ށj�ʼn�ʂ͍��E���]����āA�܂�

���āA�S�̂̓����̃��Y�������o���悤�ɂȂ��Ă��܂��B�����āA��ʏ���ɉ��i�̂悤�ɎV���ɓ�l�̐l���������Ă���̂́A�����Ȃ̂��A�����Ă���j���̑z���A�����炭�͗J�T�̌����𓊉e���������̂Ȃ̂�������܂���B�ǂ���ɂ������܂��B�Ƃ����̂��A���̍�i�ɂ܂��G�s�\�[�h�Ƃ��āA�����N�̗F�l�̃j���Z���͉�ƃN���X�`�����E�N���[�O�̍ȃI�[�_�Ƃ̊Ԃɕs�ϊW�ɂ��������Ƃ��ނƂ����ƌ����Ă��܂��B��������p����ƁA��ʒ��S�̐l���̓j���Z���ł���A���i�̎V���ɗ��������𒅂������ƒj���̓N���[�O�v�ȂŁA��l�͎V������{�[�g�ɏ�荞��ŁA��������Ă���铇�ւƌ���������ł��B����ɑ��āA�j���Z���͎��i�Ǝ����̗J���ɂƂ���Ă���B�u�Ă̖�A���̃C���Q���v�ł́A�������������R���b�N�Ȏp�ł�����Ă����ʂł������A���́u�������R���[�v�ł͉�ʂ̒j���̗J�T����̓I�ɂȂ��Ă��܂��B����Ɣ���Ⴗ��悤�ɁA��ʂ̕`�����̓��A���Y�������ނ��A���ʓI�Ȑ}�Ă̂悤�ɂȂ��āA�j�̓G�s�\�[�h�̃j���Z���ł��邩�����炸�A�j���̂������ɒ��ۉ���i�߂Ă��܂��B���ꂪ�A�ʼn���u�[���A�������R���[�T�v�i���}�ށj�ʼn�ʂ͍��E���]����āA�܂� �Ŏʐ^�̃l�K�t�B�����̂悤�ȉA��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��܂��B����́A�j���̐S���Ƃ�����������f��i�F�̂悤�ł��B

�Ŏʐ^�̃l�K�t�B�����̂悤�ȉA��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��܂��B����́A�j���̐S���Ƃ�����������f��i�F�̂悤�ł��B

�u�ԂƔ��v�i�����}�j�Ƃ����P�W�X�X�N����̖��G�ł��B�Ă̖�̕l�ӂ̔������艺�ŁA��l�̏������`����Ă��܂��B�������𒅂������̏����͊C�̕��������Ē����̎p���ł��܂��B����A�Ԃ����𒅂āA�Z�����F�̏����͐��ʂ������Ă��܂��B���̓�l�̏����̎p�́A�����̐��U�̈قȂ�i�K�A���邢�͐��i�̈��Ȃ鑤�ʂ��ے����Ă��āA���ߕ��𒅂������͖��C�Ə��^�����A�Ԃ����𒅂������͐��n�Ə�M��\�킵�Ă���Ƃ������߂����邻���ł��B�Ⴆ�A���ʂ������������������̉�ʂŕ`�����Ƃ����_�ŋ��ʓ_������i���Ȃ肱�����ł����j�G�h�D�A�[���E�}�l���u�t�H���[�E�x���W�F�[���̃o�[�v�i�E�}�j�Ɣ�ׂČ���ƁA���̍�i�̓��ِ��������Ă���Ǝv���܂��B��P�V�N�O�ɐ��삳�ꂽ�}�l�̍�i�͐��ʂ��������������ł��B�w��͑傫�ȋ��Ŏ���̌��i���f���Ă��܂����A����䂦�ɂ����ʓI�ʼn��s�����Ȃ���ʂɂȂ��Ă��܂��B�������A���̕`�@�͓_�`�̂悤�����т₩�ȏƖ��ɏƂ炵�o�����₩�ŋ���Ɍ���l�X�̈ߑ�����i���_�X�ƕ`����Ă��܂��B����ɑ��āA�u�ԂƔ��v�̕��͕��ʓI�ȉ�ʂł��邯��ǁA�������肩������̔����邢���ł����ڂ���Ƃ��Ă��邩��Ƃ����킯�ł��傤���A�}�l�̓_�`�̂悤�Ȍ��̗��q�̂悤�� �`�����ɑ��āA�����N�̓x�^�b�G�̋�����тœh�����悤�ȕ`���������Ă��܂��B�������h����Ƀ����������āA�܂�Ŕg�ł��Ă���悤�ł��B�������A���̓h�胀���͔w�i�̕l�ӂ̔g�������ł����ĕl�̐��Q�����ł���̂ɑ��ďc�̔g�͗l�̂悤�ł��B����炪���炩�̓����������āA�����Ɍ���҂����ݓI�ɂ�������܂���ۂ�������悤�Ȃ��̂ƂȂ��Ă���B�܂�A�x�^�h��̂悤�Ɍ�����A�����̈ߑ��┯�͕��ʓI�ȖʂɂȂ��Ă��܂����A�����͈ߑ��Ƃ����Ƃ������p�Ƃׂ͂ɂ��̕s��`�ȖʂƂ��āA���ꎩ�̂ɂ����̈Ӗ������܂�Ă���̂ł��B�}�l�̏ꍇ�́A���������̕��i����A���̌`��F�ʂƂ��������̂����ۉ�����āA���ꂪ�_�`�I�ȕ`�����œˏo����悤�ɋ�������Ă��܂��B���̌`�Ƃ��F�ʂƂ��������̂͊G��̖{���I�ȗv�f�ł��B���̌�̎���̒��ۉ����ꂽ�G��A�Ⴆ�L���r�X���⒊�ۉ�͂��������{���I�ȗv�f���ɒ[�ɓˏo���������̂ƌ����܂��B����ɑ��āA�����N�̍�i�̐F�̓h�胀���Ƃ����͖̂{���I�ȗv�f�ł͂Ȃ��āA���[�̗v�f�ł��B�G��̎��o�I�ȗ��O�Ƃ͐����́A�ǂ��炩�Ƃ����ƐG�o�ɋ߂����G�̂��̂ł��B���ۉ��Ƃ����̂���̓I�ŌʓI�Ȃ��̂��畁�ՓI�ŗ��O�I�ȕ�����ڎw���Ƃ���A���̋t�̖ڐ�̌ʓI�Ȏ�ŐG���悤�ȕ����ł��B���ꂾ����A�����N���ꍇ�͐G�o�I�ȕ����ɐi��ł����A���o�I�Ȗ{���v�f�ł���`�Ƃ��F�Ƃ��������̂��痣��Ă������ƂɂȂ�B�܂�A���z�I�Ȍ`��Nj��i���R��`�G������������A�Z�U���k��L���r�X���j������A�F�̊W�ɂ���ĉ�ʂ��\��������i�J���f�B���X�L�[����h���A���̂悤�Ȓ��ۉ�̕����j���Ƃ��������邱�ƂɂȂ�A�`��F�͂ڂ���Ƃ��āA�l�ɂ���Č����Ă�����̂��Ⴄ�̂�����A���̋��ʂ��Ă���Œ���̕��������p���ďグ��悭�āA���̋��ʂ��x�[�X�ɁA���Ƃ͌ʓI�ȐG�o�̗v�f�ʼn�ʂ������Ă����B�����Ȃ�ƁA���ʓI�ɂ͋ߑ�G��̎��R��`�Ƃ͈قȂ��ʂ��o���オ�邱�ƂɂȂ�܂����A����́A�ߑ�G��̗��O��˂��l�߂����ۉ����ꂽ�G��Ƃ͕����������̂��̂ƂȂ��Ă���B���ꂪ�A���̃����N

�`�����ɑ��āA�����N�̓x�^�b�G�̋�����тœh�����悤�ȕ`���������Ă��܂��B�������h����Ƀ����������āA�܂�Ŕg�ł��Ă���悤�ł��B�������A���̓h�胀���͔w�i�̕l�ӂ̔g�������ł����ĕl�̐��Q�����ł���̂ɑ��ďc�̔g�͗l�̂悤�ł��B����炪���炩�̓����������āA�����Ɍ���҂����ݓI�ɂ�������܂���ۂ�������悤�Ȃ��̂ƂȂ��Ă���B�܂�A�x�^�h��̂悤�Ɍ�����A�����̈ߑ��┯�͕��ʓI�ȖʂɂȂ��Ă��܂����A�����͈ߑ��Ƃ����Ƃ������p�Ƃׂ͂ɂ��̕s��`�ȖʂƂ��āA���ꎩ�̂ɂ����̈Ӗ������܂�Ă���̂ł��B�}�l�̏ꍇ�́A���������̕��i����A���̌`��F�ʂƂ��������̂����ۉ�����āA���ꂪ�_�`�I�ȕ`�����œˏo����悤�ɋ�������Ă��܂��B���̌`�Ƃ��F�ʂƂ��������̂͊G��̖{���I�ȗv�f�ł��B���̌�̎���̒��ۉ����ꂽ�G��A�Ⴆ�L���r�X���⒊�ۉ�͂��������{���I�ȗv�f���ɒ[�ɓˏo���������̂ƌ����܂��B����ɑ��āA�����N�̍�i�̐F�̓h�胀���Ƃ����͖̂{���I�ȗv�f�ł͂Ȃ��āA���[�̗v�f�ł��B�G��̎��o�I�ȗ��O�Ƃ͐����́A�ǂ��炩�Ƃ����ƐG�o�ɋ߂����G�̂��̂ł��B���ۉ��Ƃ����̂���̓I�ŌʓI�Ȃ��̂��畁�ՓI�ŗ��O�I�ȕ�����ڎw���Ƃ���A���̋t�̖ڐ�̌ʓI�Ȏ�ŐG���悤�ȕ����ł��B���ꂾ����A�����N���ꍇ�͐G�o�I�ȕ����ɐi��ł����A���o�I�Ȗ{���v�f�ł���`�Ƃ��F�Ƃ��������̂��痣��Ă������ƂɂȂ�B�܂�A���z�I�Ȍ`��Nj��i���R��`�G������������A�Z�U���k��L���r�X���j������A�F�̊W�ɂ���ĉ�ʂ��\��������i�J���f�B���X�L�[����h���A���̂悤�Ȓ��ۉ�̕����j���Ƃ��������邱�ƂɂȂ�A�`��F�͂ڂ���Ƃ��āA�l�ɂ���Č����Ă�����̂��Ⴄ�̂�����A���̋��ʂ��Ă���Œ���̕��������p���ďグ��悭�āA���̋��ʂ��x�[�X�ɁA���Ƃ͌ʓI�ȐG�o�̗v�f�ʼn�ʂ������Ă����B�����Ȃ�ƁA���ʓI�ɂ͋ߑ�G��̎��R��`�Ƃ͈قȂ��ʂ��o���オ�邱�ƂɂȂ�܂����A����́A�ߑ�G��̗��O��˂��l�߂����ۉ����ꂽ�G��Ƃ͕����������̂��̂ƂȂ��Ă���B���ꂪ�A���̃����N �́u�ԂƔ��v�Ƃ�����i�ɐ��܂�Ă��Ă���Ǝv���܂��B���ɂ́A�����N�̓��ِ��́A���������Ƃ���ɂ���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�́u�ԂƔ��v�Ƃ�����i�ɐ��܂�Ă��Ă���Ǝv���܂��B���ɂ́A�����N�̓��ِ��́A���������Ƃ���ɂ���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�u����̉��Łv�i�E�}�j�Ƃ����P�X�O�T�N���̖��G�ł��B��l�̏����́u�ԂƔ��v�̏ꍇ�̂悤�ɕʁX�ł������̂ƈ���ĕ��������Ă��܂��B���̓�l�̎p�ɂ͗l�X�ȉ��߁A�[�ǂ݂��\�ŁA�Ⴆ�Γ�l�̊Ԃ̈��Ɨ~�]�Ƃ����s�ς̌��ۂ�\�킵�Ă���Ƃ����Ƃ��A��l�̓��̂�����Ɋ�������Ă�����͋z���S�̂悤�ɑ���̊��͂��z������Ă���Ƃ����l�̑r�����ے����Ă���Ƃ��A���߂�������Ă���悤�ł��B��������A�w�i�̐���̑e�G�ƌ�����قǓh�胀�����傫���L�����o�X�̒n�������Č����Ă��܂��Ă���悤�Ȗ�̋A���ʓI�ɃS�b�z�ӔN�̐�����̔g�����˂�悤�Ȗ�̋�Ǝ����悤�Ɍ����Ă��܂��Ă���̂ł��B

�u�l�ӂɂ����l�̏��v�i���}�j�Ƃ����P�W�X�W�N�̖ؔʼn�ł��B�u�ԂƔ��v�̂Ƃ���ŏq�ׂ��悤�ɒ��F�����肵�ċ�����ʂɈӖ�������Ƃ����������ł́A�ؔʼn�͖ʂɃC���N�����Ď��ɍ���킯�ł�����A���G����������������@�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�����N�́A�����̃p���ŃS�[�M���������݂Ă����ؔʼn�̎�@���ō��ɂ��āA�Ŗō���ʂ�傫���Ƃ��āA�̔��A�܂�͖ؖڂ��O���f�[�V�����̖͗l�̂悤�ɂ���悤�Ȏ�@�����݂��B���̍�i�ł̊C�݁A�����A�C�ȂǕʁX�̃u���b�N�̔ŖŁA�p�Y���̂悤�ɏd�ˍ��肷��ƁA���ꂼ��̃u���b�N���Ƃɔz�F�����R�ɕς�����B�����ŁA�����Ɨl�X�ȃ��@���G�[�V���������݂��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���ʂƂ��āA�����ł͂Q��ނ��W������Ă��܂��B���̍�i�ł���l�̏����ɂ��ďے��I�ȉ��߂��s���Ă���悤�ł����A����͂���ł����̂ł����A���������`�Ԃ̉��߂ł́A�F��ς�����A�Ŗ̔��G�肪�����ƂȂ��č����o�Ă�����ʂƂ��������Ƃ��l������Ă��Ȃ��B�ނ���A�����N�̍�i�ł́A������̕����ے��I�ȉ��߂Ȃ��A����҂ɑ�����ʂ���Ƃ͍l���Ă����̂ł͂Ȃ����B����ɂ���Č���҂ɐ��܂�镵�͋C�Ƃ����̂��A���o�I�ɖ��m�ł͂Ȃ��̂�����ǁA���m�ɂł��Ȃ�����lj���������Ƃ��낪����悤�Ȕ��G��Ƃ������Ƃ��������悤�Ȃ��́A�ł��B

�u�l�ӂɂ����l�̏��v�i���}�j�Ƃ����P�W�X�W�N�̖ؔʼn�ł��B�u�ԂƔ��v�̂Ƃ���ŏq�ׂ��悤�ɒ��F�����肵�ċ�����ʂɈӖ�������Ƃ����������ł́A�ؔʼn�͖ʂɃC���N�����Ď��ɍ���킯�ł�����A���G����������������@�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�����N�́A�����̃p���ŃS�[�M���������݂Ă����ؔʼn�̎�@���ō��ɂ��āA�Ŗō���ʂ�傫���Ƃ��āA�̔��A�܂�͖ؖڂ��O���f�[�V�����̖͗l�̂悤�ɂ���悤�Ȏ�@�����݂��B���̍�i�ł̊C�݁A�����A�C�ȂǕʁX�̃u���b�N�̔ŖŁA�p�Y���̂悤�ɏd�ˍ��肷��ƁA���ꂼ��̃u���b�N���Ƃɔz�F�����R�ɕς�����B�����ŁA�����Ɨl�X�ȃ��@���G�[�V���������݂��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���ʂƂ��āA�����ł͂Q��ނ��W������Ă��܂��B���̍�i�ł���l�̏����ɂ��ďے��I�ȉ��߂��s���Ă���悤�ł����A����͂���ł����̂ł����A���������`�Ԃ̉��߂ł́A�F��ς�����A�Ŗ̔��G�肪�����ƂȂ��č����o�Ă�����ʂƂ��������Ƃ��l������Ă��Ȃ��B�ނ���A�����N�̍�i�ł́A������̕����ے��I�ȉ��߂Ȃ��A����҂ɑ�����ʂ���Ƃ͍l���Ă����̂ł͂Ȃ����B����ɂ���Č���҂ɐ��܂�镵�͋C�Ƃ����̂��A���o�I�ɖ��m�ł͂Ȃ��̂�����ǁA���m�ɂł��Ȃ�����lj���������Ƃ��낪����悤�Ȕ��G��Ƃ������Ƃ��������悤�Ȃ��́A�ł��B

�S�D���̋��ф��s���Ɛ�]

�t���A��������āA�����G�X�J���[�^�[�����ƁA�����������ɐl�X���W�܂��Ă���W�����ƂȂ�܂��B�ʘH�͍�ň͂܂�āA�x��������R���āA�����~�܂�Ȃ��ʼn������Ɛ₦�����ӂ��Ă���B�����炭�A�����N�̈�ԗL���ȍ�i���W������Ă���Ƃ���ŁA���̍�i�ړ��Ă̐l���唼�Ȃ̂��낤�Ǝv���܂��B

�u���сv�i�E�}�j�ł��B�g�����N�̍ł��L���ȃ��`�[�t�ł���u���сv�́A�l�Ԃ�����������I�ȕs���ƌǓƂƐ�]�̏ے��ƂȂ��Ă���B�I�X���E�t�B�����h���̓��v���̋�����N��Ȋ��o���A�����N�͐S�̓��̍�����\�킷�v�V�I�ȃC���[�W�ւƓ]���������̂������B���̊G����ς�҂́A���тƂ́A�l�Ԃ̌����������A���i�̒��ւƊg�U���A�����h�蓮�����A�����g�𗧂ĂĂ������̂��ƌ��Ȃ���������Ȃ��B�����A���R�����сA�������ӂ����l���Ɍ������P���������Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B�����N�̌|�p�ƂƂ��Ă̊��́A�s�s�̓������⎑�{��`�ɂ�����a�O�Ƃ����A�ߑ�Љ�̂����炷����p�ɔ��������B�ނ��`�����s�����т��Ă�l���́A���R������A�Љ����A�����ē��Ȃ�ގ��g������Ǘ����Ă���̂ł���h�Ɛ�������Ă��܂����A���̍�i�͒��x�̍��������Ă��A���̂悤�ȕ������Ŋӏ܂���Ă������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�Ƃ������A����������i�ł���Ƃ����Ӗ��Â����o���オ��A���ꂪ���Ƃ��čL���Y�t���āA�����������̂��Ƃ��āA���̍�i�̑O�ɗ��B�����āA���̏����m�F����A���邢�͊m�F��������ɂȂ�B������������������̂ɁA�����ւ�s���悭�ł��Ă����i�ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B���̂悤�Ȑ�����ǂ܂��ɁA�^�C�g���̒m��Ȃ��C�m�Z���g�ȏ�ԂŌ����ꍇ�ɁA������������������̂��ǂ����B�Ⴆ�A�Q�����͗l�ō\�����ꂽ��ȃf�U�C���ƌ��邱�Ƃ��ł��܂��B�����N�̊G��́A�x�^�b�ƐF�ʓI�ɓh���āA�������A���̓h��Ƀ����������āA���ꂪ�ʂ�h��ƕM�̕��̔g�̂悤�Ȗ͗l����ʂɎc��B������t�ɗ��p���āA�Ȗ͗l��������Q�����͗l�������Ӗ����肰�Ɍ����Ă��܂��悤�ȉ�ʂ����ʂƂ��č�肾���B���̍�i�ł́A���̉Q������l���ɂ��Ӑ}�I�ɉ��p���Ă���B���������������ł��܂��B�`�L�I�G�s�\�[�h�Ń����N�͐��_�̃o�����X������ė×{�����𑗂����Ƃ���Ă���̂ŁA���p���������̂悤�ȉ��߂�����Ă���悤�ł����B���������悤�ɕM�����Ă����̂�g�̓I�Ɋy����ŕ`������������܂���B���ɂ́A��ʂ̑e���Ȃǂ���A����Ȋ��������Ȃ����Ȃ��̂ł��B���p���������ɂ���悤�Ȃ��Ƃɂ��āA���ۂ̍�i�ɂ́A���������s���Ƃ��ǓƂƂ������Ƃ�`���Ă���ɂ��ẮA��ʂ��玷�X���Ƃ��A���������̂�`�����Ƃ��锗�͂��������Ȃ��̂ł��B��ʂ̎d�グ�������Ɍ�����̂ł��B�Ӑ}�I�ɁA���̂悤�ȑe����ʂɂ��Ă���Ƃ͎v�����A�����Ȃ��Ă��܂����A�Ƃ�����ۂȂ̂ł��B

�u���сv�i�E�}�j�ł��B�g�����N�̍ł��L���ȃ��`�[�t�ł���u���сv�́A�l�Ԃ�����������I�ȕs���ƌǓƂƐ�]�̏ے��ƂȂ��Ă���B�I�X���E�t�B�����h���̓��v���̋�����N��Ȋ��o���A�����N�͐S�̓��̍�����\�킷�v�V�I�ȃC���[�W�ւƓ]���������̂������B���̊G����ς�҂́A���тƂ́A�l�Ԃ̌����������A���i�̒��ւƊg�U���A�����h�蓮�����A�����g�𗧂ĂĂ������̂��ƌ��Ȃ���������Ȃ��B�����A���R�����сA�������ӂ����l���Ɍ������P���������Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B�����N�̌|�p�ƂƂ��Ă̊��́A�s�s�̓������⎑�{��`�ɂ�����a�O�Ƃ����A�ߑ�Љ�̂����炷����p�ɔ��������B�ނ��`�����s�����т��Ă�l���́A���R������A�Љ����A�����ē��Ȃ�ގ��g������Ǘ����Ă���̂ł���h�Ɛ�������Ă��܂����A���̍�i�͒��x�̍��������Ă��A���̂悤�ȕ������Ŋӏ܂���Ă������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�Ƃ������A����������i�ł���Ƃ����Ӗ��Â����o���オ��A���ꂪ���Ƃ��čL���Y�t���āA�����������̂��Ƃ��āA���̍�i�̑O�ɗ��B�����āA���̏����m�F����A���邢�͊m�F��������ɂȂ�B������������������̂ɁA�����ւ�s���悭�ł��Ă����i�ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B���̂悤�Ȑ�����ǂ܂��ɁA�^�C�g���̒m��Ȃ��C�m�Z���g�ȏ�ԂŌ����ꍇ�ɁA������������������̂��ǂ����B�Ⴆ�A�Q�����͗l�ō\�����ꂽ��ȃf�U�C���ƌ��邱�Ƃ��ł��܂��B�����N�̊G��́A�x�^�b�ƐF�ʓI�ɓh���āA�������A���̓h��Ƀ����������āA���ꂪ�ʂ�h��ƕM�̕��̔g�̂悤�Ȗ͗l����ʂɎc��B������t�ɗ��p���āA�Ȗ͗l��������Q�����͗l�������Ӗ����肰�Ɍ����Ă��܂��悤�ȉ�ʂ����ʂƂ��č�肾���B���̍�i�ł́A���̉Q������l���ɂ��Ӑ}�I�ɉ��p���Ă���B���������������ł��܂��B�`�L�I�G�s�\�[�h�Ń����N�͐��_�̃o�����X������ė×{�����𑗂����Ƃ���Ă���̂ŁA���p���������̂悤�ȉ��߂�����Ă���悤�ł����B���������悤�ɕM�����Ă����̂�g�̓I�Ɋy����ŕ`������������܂���B���ɂ́A��ʂ̑e���Ȃǂ���A����Ȋ��������Ȃ����Ȃ��̂ł��B���p���������ɂ���悤�Ȃ��Ƃɂ��āA���ۂ̍�i�ɂ́A���������s���Ƃ��ǓƂƂ������Ƃ�`���Ă���ɂ��ẮA��ʂ��玷�X���Ƃ��A���������̂�`�����Ƃ��锗�͂��������Ȃ��̂ł��B��ʂ̎d�グ�������Ɍ�����̂ł��B�Ӑ}�I�ɁA���̂悤�ȑe����ʂɂ��Ă���Ƃ͎v�����A�����Ȃ��Ă��܂����A�Ƃ�����ۂȂ̂ł��B

�������A���̍�i���]���Ƃ�������ςŐڂ���p�^�[���ň�����Ƃ������Ƃɂ��āA��Ƃ͂�����x�ӎ��I�ł͂Ȃ��̂��ƁA���ɂ͎v����̂ł��B�Ƃ����̂��A���̂悤�Ȋ�ȁA�ǂ��炩�Ƃ����C���Ȃ����悤�ȍ\���̍�i�́A���߂Č���ꍇ�̃C���p�N�g�͑傫���̂ł����A���ꂪ����������قǁA������i���݂Ă���Ί���Ă��܂��ăC���p�N�g������Ă���ƁA�O���Ă��܂����̂ł��B���s�Ƃ����̂́A����ɂ���ċN���錻�ۂł��B���̍�i�͏����̃C���p�N�g�𖾂炩�ɑ_���Ă���Ǝv���܂��B����́A�����N�Ƃ����l�̉�ƂƂ��Ă̏����̕��@�ɂ��K���Ă����

�������A���̍�i���]���Ƃ�������ςŐڂ���p�^�[���ň�����Ƃ������Ƃɂ��āA��Ƃ͂�����x�ӎ��I�ł͂Ȃ��̂��ƁA���ɂ͎v����̂ł��B�Ƃ����̂��A���̂悤�Ȋ�ȁA�ǂ��炩�Ƃ����C���Ȃ����悤�ȍ\���̍�i�́A���߂Č���ꍇ�̃C���p�N�g�͑傫���̂ł����A���ꂪ����������قǁA������i���݂Ă���Ί���Ă��܂��ăC���p�N�g������Ă���ƁA�O���Ă��܂����̂ł��B���s�Ƃ����̂́A����ɂ���ċN���錻�ۂł��B���̍�i�͏����̃C���p�N�g�𖾂炩�ɑ_���Ă���Ǝv���܂��B����́A�����N�Ƃ����l�̉�ƂƂ��Ă̏����̕��@�ɂ��K���Ă���� �v���邩��ł��B�����N�͌W�����[���b�p�e�n�ɏ��Ă����Ȃ��A���̓��ꗿ����Ȏ����Ƃ��Ă����Ƃ������Ƃł��B�e�n������킯��������A�����ꏊ�ɂ����ƓW�����Ă��āA�l�X�ɒ������Ă��炤���Ƃ�_���Ă�����̂ł͂Ȃ��̂ł��B����́A���@�̔��i�v�I�ɏ�����@�����Ƃ������������@��ɏ�����ё���ȂǂƂ͈Ⴄ�̂ł��B�����Ԑl�X�̑O�ɂ����āA�������A���̊��ԓ��ɂł��邾�������̐l���W�߂邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B���̂��߂ɂ́A�h���������A�l�X�̘b��ɂȂ�����K���Ă��܂��B�l�X���O���鍠�ɂ́A���̏ꏊ�Ɉڂ��Ă��܂��킯�ł�����B���������ړI�ɂ́A���́u���сv�Ƃ�����i�̉�ʂ̃f�U�C���͓s���������Ǝv���܂��B�����āA�e�n�ŖO���Ȃ������ɏ��āA�����l�X�̑O���猩�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��ƁA���t�ɂ�銴�z�������c��A���ꂪ�]���Ƃ��Ă̂���A�������A���R�~�Ƃ��ė��ʂ���B�������A��i�͏��Ă݂邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ŁA��Ƃ�������܂��B�܂�ŁA�u�����h�i�̃}�[�P�e�B���O�헪�Ɠ����ł��B

�v���邩��ł��B�����N�͌W�����[���b�p�e�n�ɏ��Ă����Ȃ��A���̓��ꗿ����Ȏ����Ƃ��Ă����Ƃ������Ƃł��B�e�n������킯��������A�����ꏊ�ɂ����ƓW�����Ă��āA�l�X�ɒ������Ă��炤���Ƃ�_���Ă�����̂ł͂Ȃ��̂ł��B����́A���@�̔��i�v�I�ɏ�����@�����Ƃ������������@��ɏ�����ё���ȂǂƂ͈Ⴄ�̂ł��B�����Ԑl�X�̑O�ɂ����āA�������A���̊��ԓ��ɂł��邾�������̐l���W�߂邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B���̂��߂ɂ́A�h���������A�l�X�̘b��ɂȂ�����K���Ă��܂��B�l�X���O���鍠�ɂ́A���̏ꏊ�Ɉڂ��Ă��܂��킯�ł�����B���������ړI�ɂ́A���́u���сv�Ƃ�����i�̉�ʂ̃f�U�C���͓s���������Ǝv���܂��B�����āA�e�n�ŖO���Ȃ������ɏ��āA�����l�X�̑O���猩�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��ƁA���t�ɂ�銴�z�������c��A���ꂪ�]���Ƃ��Ă̂���A�������A���R�~�Ƃ��ė��ʂ���B�������A��i�͏��Ă݂邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ŁA��Ƃ�������܂��B�܂�ŁA�u�����h�i�̃}�[�P�e�B���O�헪�Ɠ����ł��B

�u��]�v�i���}�j�Ƃ�����i�́A�u���сv�ׂ̗ɕ���ł��܂����B�w�i�������ł͂Ȃ����A���āA�����N���Ă��������l�Ȃ̂��A����ς�B���̍�i�Ɓu���сv�Ƃ͓����悤�Ȕw�i�ɂ����O�ʂɈقȂ�l����z���������̈Ⴂ�A�����ʼn�ʑS�̂̈�ۂ��ς��Ă���B��ʂ̔w�i��l���Ƃ������e���������W���[���̂悤�ŁA�����g�ݑւ��ĕʂ̍�i���d���ďグ��B�܂�ŁA���ʂ̃V���[�V���v���b�g�t�H�[���ɂ��ĈقȂ�{�f�B�[���悹�āA�ʁX�̎Ԏ�̎����Ԃ�����H��̂悤�� ���B���̍�i�j���́A�O�̃R�[�i�[�Ō����u�������R���[�v�̉���̒j���̊p�x��ς��Ă݂����̂ł͂Ȃ����B������A���W���[���Ƃ͌����܂������A���̍�i�ł̑O�ʂ̒j���́A�����������̂ł͂Ȃ��B�u�������R���[�v�̒j���Ɠ������W���[���ł���Ƃ��Ă��A���́u��]�v�Ŏg���Ă���j���́A�����Ă݂���W���[���Ƃ��ẴC���[�W�����Ɨ��������̂ƂȂ��Ă���B����̓}���K�̃L�����N�^�[�����ꂪ�i�ނɂ��������ăL�����N�^�[�Ƃ��Ă̌������m�ɂȂ��āA��i�̒��ł̖������ł܂��Ă���A�܂�L�����Ƃ��Đ�������̂Ǝ��Ă��܂��B�܂��A���̂����ɃL�������ł܂�����

���B���̍�i�j���́A�O�̃R�[�i�[�Ō����u�������R���[�v�̉���̒j���̊p�x��ς��Ă݂����̂ł͂Ȃ����B������A���W���[���Ƃ͌����܂������A���̍�i�ł̑O�ʂ̒j���́A�����������̂ł͂Ȃ��B�u�������R���[�v�̒j���Ɠ������W���[���ł���Ƃ��Ă��A���́u��]�v�Ŏg���Ă���j���́A�����Ă݂���W���[���Ƃ��ẴC���[�W�����Ɨ��������̂ƂȂ��Ă���B����̓}���K�̃L�����N�^�[�����ꂪ�i�ނɂ��������ăL�����N�^�[�Ƃ��Ă̌������m�ɂȂ��āA��i�̒��ł̖������ł܂��Ă���A�܂�L�����Ƃ��Đ�������̂Ǝ��Ă��܂��B�܂��A���̂����ɃL�������ł܂����� �ŁA�ȑO���u�������R���[�v�̂悤�ȍ�i���������Ă݂�ƁA�j���̃C���[�W����薾�m�ɂȂ��Ă���Ƃ����悤�Ȏ��_���ω����Ă���̂ŁA���������ς���Ă���B������������i�ɂ��āA�����̃��@���G�B�V���������܂�Ă���B�Ƃ������Ƃ́A�����N�̍�i�́A�ЂƂ̍�i�Ƃ��Ċ������Ă��Ȃ��A�ƌ����邩������܂���B�g���Č����ΘA���h���}�̑�P�b�̂悤�Ȃ��̂Ƃ��ČX�̍�i������B�ł͘A���h���}�S�̂Ƃ����͉̂����Ƃ����ƁA���̃V���[�Y���ꊇ�����܂Ƃ܂�Ƃ��ēW�����鏄��W�ł��B����ɂ���ă����N�Ƃ����u�����g�C���[�W���m�����Ă����B

�ŁA�ȑO���u�������R���[�v�̂悤�ȍ�i���������Ă݂�ƁA�j���̃C���[�W����薾�m�ɂȂ��Ă���Ƃ����悤�Ȏ��_���ω����Ă���̂ŁA���������ς���Ă���B������������i�ɂ��āA�����̃��@���G�B�V���������܂�Ă���B�Ƃ������Ƃ́A�����N�̍�i�́A�ЂƂ̍�i�Ƃ��Ċ������Ă��Ȃ��A�ƌ����邩������܂���B�g���Č����ΘA���h���}�̑�P�b�̂悤�Ȃ��̂Ƃ��ČX�̍�i������B�ł͘A���h���}�S�̂Ƃ����͉̂����Ƃ����ƁA���̃V���[�Y���ꊇ�����܂Ƃ܂�Ƃ��ēW�����鏄��W�ł��B����ɂ���ă����N�Ƃ����u�����g�C���[�W���m�����Ă����B

�ؔʼn�ɒ��F�����������@�[�W�������u�s���v�i�E�}�j�Ƃ�����i���A�u���сv�Ɓu��]�v�ƕ���ŁA�R�_�����ʂɓW������Ă��܂����B���̐��ʂ��������l�����A�݂���F������f�U���Ȃ��āA���ꂼ�ꂪ�O�������Ă���Ƃ����̂́A�W�F�[���Y��A���\�[���̍�i�i�E��}�j�ɒʂ���Ƃ��낪����Ǝv���܂��B�����A�A���\�[���̍�i���N��ԂƂł����������������j�ՓI�ȃn�C�e���V�����ł���̂ɑ��āA�����N�̏ꍇ�͊e�l�̌ǓƂ�z��������T��ԂƂ�����Ƃ��낪�Ⴂ�܂��B���̕s�������e�B�[�t�ɂ�����A�̃V���[�Y�ł́A�O�̃R�[�i�[�Ō�����A�̍�i���X��C�݂Ƃ��������R�ƌ��ѕt���Ă����̂ɑ��āA���̒ʂ�⋴�A���H�Ƃ������s�s��ߑ�I�Ȑ����ƌ��ѕt�������̂ƂȂ��Ă��܂��B���ꂪ�ɒ[�ȉ��ߖ@��p�����\�}�ŁA�O�i�ƌ�i�̊Ԃɑ傫�Ȓf��ݏo���A�Ƃ��Ɂu�Ԃ��Ӂv�ł͌����̕ǖʂ�^���Ԃɓh��Ԃ��ĐF�ʂŋ���Ȉ�ہi�Ƃ���������悤�h��ꂽ�N�₩�ȐԂ́A���ꂪ�R���Ă���悤�Ɏv�킹��قǂ̌��ʂ������Ă��܂��j�����o���A�s���ŋْ������镵�͋C�������o���Ă��܂��B

�����u�s���v�Ǝ����悤�Ȋ������u�Ԃ��Ӂv�i����}�j�Ƃ�����i�̐l���ɂ�������Ǝv���܂��B

�����u�s���v�Ǝ����悤�Ȋ������u�Ԃ��Ӂv�i����}�j�Ƃ�����i�̐l���ɂ�������Ǝv���܂��B

�T�D�ڕ��A�z���S�A�}�h���i

�����炭�A���̓W���R�[�i�[���N���C�}�b�N�X�ŁA�����N�������̃e�[�}��A�łŌ����Ă��܂��B

�����炭�A���̓W���R�[�i�[���N���C�}�b�N�X�ŁA�����N�������̃e�[�}��A�łŌ����Ă��܂��B

�u�ڕ��v�Ƃ����P�W�X�V�N�̖��G�i�E�}�j�ł��B�킸���ɊJ�����J�[�e�����瑋�̊O�̓��̓����閾�邳�ƑΏƓI�ɁA��ʂ̑啔���͈Â������ł������ł͗��l���������i����e���ȋ�ԂŁA�������A�ڕ������킷�j���̓����͗n�������悤�ɗZ�����Ă��܂��Ă��܂��B���̈�̊��Ɛ��I�ȗ~�������邢���J�̏�ł���ˊO����u�₳�ꂽ�����ꂽ��Ԃŗ}�����O����A�����o���Ă���B������P�W�X�T�N�̃G�b�`���O�i���}�j�ł́A�����Ƃ����炳�܂ŁA������̍�i�̒j���͗��ŕ��������Ă��܂��B�������A���̓��̂̕`�����͖��ɐ��X�������̂ŁA�Ƃ��ɒj���̍��̓�����̓Z�b�N�X�������Î����鍘���ł��B���ꂪ�ؔʼn�ɂȂ�ƁA�Ⴆ���u�ڕ��W�v�Ƃ����P�X�O�Q�N�̍�i�i�E���}�j�ł́A���������j���͒��ۓI�Ȍ`�ԂɒP��������A�������F�ʂ͔Z�W���Ȃ�����F�ŁA�w�i�ł��鎺���̕`�ʂ͐�̂Ă��܂��B�Ŗ̖ؖڂ��w�i�ƂȂ��āA�������A���̖ؖڂ����������j���̌`�Ԃɂ��c����Ă��āA�m�C�Y�ƂȂ��āA�j���̌`�Ԃ������ɐ}�ĂƂȂ�ז������Ă��܂��B

��������Ă���ƁA�����N�̍�i�ł͔w�i�Ƃ����Ƃ�������ʏ�̗D�揇�ʂƂ������̂��l�����Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���邱�Ƃ�����܂��B���̂P�X�O�Q�N�̍�i�ł͖ؖڂ����̂܂܂łĂ��Ď��ł���͂��̕��������j���̑��̎ז������Ă���킯�ł�����A�n�Ɛ}�̊W���t�]�Ƃ͌���Ȃ��܂ł��A�B���ɂȂ��Ă��܂��B�����l����ƁA�F��h��c���ăL�����o�X�n�������Ă��܂��Ă���ꍇ�Ȃǂ��A�L�����o�X��n�Ƃ��Ă��̏�ɐ}��`�����̂��Ƃ͂������Ă��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B����ŁA�P�W�X�V�N�̖��G��i�ł͉�ʍ��̑��ɂ��������J�[�e�����킸���ɊJ���āA���O�̖��邳�������Ă��܂��B�܂��A�P�W�X�T�N�̃G�b�`���O�ł͑��̃J�[�e�����J����Ă��܂��B�����ł́A���x�̍��͂����Ă��O���猩���Ă��邩������Ȃ��̂ł��B���̍�i�ŕ��������Ă���j���́A����� �Ă��鑶�݂ŁA�����炭���l������������ӎ����Ă���Ǝv���܂��B����́A���̉�Ƃ̎��摜�ł˂ɉ��Z����悤�Ɏ��ȉ��o���Ă���Ɠ����ł��B�����b�Ȍ��t�ł����A���̒j���͌����t���Ă���̂ł��B�����王�_�͔w�i�ɂ���B�Ƃ������Ƃ́A�j���͋q�̂Ŏ�͔̂w�i�ɂ�����m��Ȃ��̂ł��B�P�X�O�Q�N�̍�i�ł͔w�i�̕`�ʂ͂Ȃ�

�Ă��鑶�݂ŁA�����炭���l������������ӎ����Ă���Ǝv���܂��B����́A���̉�Ƃ̎��摜�ł˂ɉ��Z����悤�Ɏ��ȉ��o���Ă���Ɠ����ł��B�����b�Ȍ��t�ł����A���̒j���͌����t���Ă���̂ł��B�����王�_�͔w�i�ɂ���B�Ƃ������Ƃ́A�j���͋q�̂Ŏ�͔̂w�i�ɂ�����m��Ȃ��̂ł��B�P�X�O�Q�N�̍�i�ł͔w�i�̕`�ʂ͂Ȃ� �Ȃ��Ă��܂��Ă��܂����A�j���ɂ��̈ӎ��͎c���Ă��܂��B���������W����Ƃ͕`���Ă���B�����l����ƁA�w�i���ς��Ă���ƁA���_�̎�̂��ς��Ă��܂��̂ł�����q�̂̈Ӗ��������ς��Ă���B������V���[�Y�Ƃ��ĕ��ׂēW������ƁA�قȂ��ʂł��ꂼ��j�������������Ă���ƁA�Ⴄ���������҂�����Ă������ƂɂȂ�̂ł��B

�Ȃ��Ă��܂��Ă��܂����A�j���ɂ��̈ӎ��͎c���Ă��܂��B���������W����Ƃ͕`���Ă���B�����l����ƁA�w�i���ς��Ă���ƁA���_�̎�̂��ς��Ă��܂��̂ł�����q�̂̈Ӗ��������ς��Ă���B������V���[�Y�Ƃ��ĕ��ׂēW������ƁA�قȂ��ʂł��ꂼ��j�������������Ă���ƁA�Ⴄ���������҂�����Ă������ƂɂȂ�̂ł��B

�u�z���S�v�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B����ł́A�����N�͏�����U�f���鏗�A�t�@���E�t�@�^�[���Ƃ��đ����ċz���S�̌`�ŕ\�����A�j�̋]���҂��猌���z���s�ׂ̍Œ���`�����Ɛ�������Ă��܂��B�������A�^�C�g����m��Ȃ��ʼn�ʂ��������Ă���A�u�ڕ��v�̃��@���G�C�V�����ƌ�����ł��傤�B�������A���̖��G�̔w�i�́u���сv�̔w�i�̋�̉Q�����Ƃ悭���Ă��܂��B���������āA�u�ڕ��v�̌����邱�Ƃ��ӎ������p�̑z����~�����Ă���̂ł͂Ȃ��āA�S���I�ȏ�Ԃ��w�i�ɉf���o������悤�ȁA�Ƃ�킯�s���Ƃ���]�Ƃ������Ă����悤�ȐS���I�ɕs����ȏ�Ԃ�w�i�ɂ��āA�j�������������Ă���Ƃ������Ƃ���A�Ⴆ�A���̞B�����Ɠ�ʐ��A�܂�A���̏����͑ł��̂߂��ꂽ�j���ݍ��ނ悤�ɕ��i���Ă���B���ꂪ�����^�C�g���̔ʼn��i�E���}�j�ɂȂ�ƁA��ʂ͌ʂ�`���`�ԂƁA��A���y�F���F�̐F�ʂ̍\���Ƃ������悤�Ȓ��ۉ�̂悤�ɂȂ��Ă��܂��܂��B�����܂ł���ƁA��i����ɂ������t�@���E�t�@�^�[���Ƃ͂�����ƈႤ�ȁA�Ƃ����̂��킩��܂��B�Ƃ����̂��A���������j��U�f���āA�ŏI�I�ɂ͔j�ł����Ă��܂��A�������ɂ���悤�Ȑ��X�������A�ŏ��̖��G�������ł����A�������Ȃ��B�j��U�f����ɂ́A����Ȃ�̖��́A�G��ő�ނɂ����ꍇ�ɂ̓G���e�B�b�N�ɂȂ�ꍇ����ʓI�ł����A�����̍�i����̓G���e�B�V�Y���͊������܂���B������������A����̓��{�̕��ʂ̓��I�ȕ\���̏����ւ́g�G ���h�̂悤�ȋL���I�Ȃ��̂悤�ȃG���e�B�V�Y���̌`�R�ƍl���Ă����̂��Ɩϑz���Ă݂܂����B�Ƃ��ɔʼn�̕��ʓI�ȉ摜�́A�}���K�̃L�����̃p�^�[���I�ȕ\���Ǝ��Ă���Ƃ�����Ȃ��Ȃ͂Ȃ��B�܂�A�}���K�̃L�����̓L�����N�^�[�Ƃ͈Ⴄ�̂ł��B���̃R�[�i�[�œW������Ă��郀���N�̑�\�I�ȃ��`�[�t�͋z���S���}�h���i���`������̂��̂�����̓o��l���Ől�i�⓯�ꐫ��������l����`�ʂ������̂ł͂Ȃ��̂ł��B�P���ȉ摜���z���S�Ƃ��}�h���i�Ƃ������O��t�����邱�ƂŃC���[�W�݁A����Ƃ͊W�Ȃ��A���ꎩ�̂ŗ��ʂ���L���A����Ō����L�e�B�����̂悤�Ȃ��̂ł��B����������N�́u�z���S�v�ł͖ؔʼn�Ő��삵�Ă��܂��B�ʼn�Ƃ����̂͂��ׂĂ����ł����A�Ƃ��ɖؔʼn�͔ŖƂ����������������Đ��삷��̂ő����̐�����܂��B�\���҂̎v���悤�Ȃ��Ƃ��ł��Ȃ��̂ł��B�Ⴆ�A�M�ŕ`���̂ł���A�����I�ɊG�̋���d�˂���A�������肷�邱�Ƃ��ł��܂��B���邢�͐���������������A�����̂���܂�����A�����ꂳ����������R�ł��B����ɑ��āA�ؔʼn�ł͐��͔Ŗ�����ŁA���ɍ���܂��B�܂��A�u�z���S�v�̔Ŗ��W������Ă��܂������A���F���F���g���ꍇ�́A���ꂼ��̐F�̔Ŗ�����ŁA���̐F���Ƃɍ�����̂ł��B������\�ߌ��ʂ��ǂ��Ȃ邩���v�Z���ĔŖ�����̂ł��B���́u�z���S�v�Ƃ����ʼn��i�͎����Ɍv�Z���Đ��삳�ꂽ���̂ƌ����܂��B�����N�̓W�O�\�[�p�Y���̂悤�ɑ��F����̖�

���h�̂悤�ȋL���I�Ȃ��̂悤�ȃG���e�B�V�Y���̌`�R�ƍl���Ă����̂��Ɩϑz���Ă݂܂����B�Ƃ��ɔʼn�̕��ʓI�ȉ摜�́A�}���K�̃L�����̃p�^�[���I�ȕ\���Ǝ��Ă���Ƃ�����Ȃ��Ȃ͂Ȃ��B�܂�A�}���K�̃L�����̓L�����N�^�[�Ƃ͈Ⴄ�̂ł��B���̃R�[�i�[�œW������Ă��郀���N�̑�\�I�ȃ��`�[�t�͋z���S���}�h���i���`������̂��̂�����̓o��l���Ől�i�⓯�ꐫ��������l����`�ʂ������̂ł͂Ȃ��̂ł��B�P���ȉ摜���z���S�Ƃ��}�h���i�Ƃ������O��t�����邱�ƂŃC���[�W�݁A����Ƃ͊W�Ȃ��A���ꎩ�̂ŗ��ʂ���L���A����Ō����L�e�B�����̂悤�Ȃ��̂ł��B����������N�́u�z���S�v�ł͖ؔʼn�Ő��삵�Ă��܂��B�ʼn�Ƃ����̂͂��ׂĂ����ł����A�Ƃ��ɖؔʼn�͔ŖƂ����������������Đ��삷��̂ő����̐�����܂��B�\���҂̎v���悤�Ȃ��Ƃ��ł��Ȃ��̂ł��B�Ⴆ�A�M�ŕ`���̂ł���A�����I�ɊG�̋���d�˂���A�������肷�邱�Ƃ��ł��܂��B���邢�͐���������������A�����̂���܂�����A�����ꂳ����������R�ł��B����ɑ��āA�ؔʼn�ł͐��͔Ŗ�����ŁA���ɍ���܂��B�܂��A�u�z���S�v�̔Ŗ��W������Ă��܂������A���F���F���g���ꍇ�́A���ꂼ��̐F�̔Ŗ�����ŁA���̐F���Ƃɍ�����̂ł��B������\�ߌ��ʂ��ǂ��Ȃ邩���v�Z���ĔŖ�����̂ł��B���́u�z���S�v�Ƃ����ʼn��i�͎����Ɍv�Z���Đ��삳�ꂽ���̂ƌ����܂��B�����N�̓W�O�\�[�p�Y���̂悤�ɑ��F����̖� �ł𐧍삵���Ɛ�������Ă��܂����B�F�ʂ�������̂�����邽�߂ɁA�ؔ��̔Ŗ��������̕����ɕ������A���ꂼ��̕����ɕʁX�̐F���̂���Ƃ����킯�ł��B��������ɍ���܂��Ɋe�������g�ݍ��킳��āA�F�ʂ������ɕ������ꂽ�ʼn悪�o���オ��Ƃ����킯�ł��B������A�o���オ�����ʼn�͌������͈ꖇ�̉�ʂ����ł����A���ۂ͕����̈قȂ�Ŗ̏d�Ȃ�ŁA�����̊G��̍��̂Ȃ̂ł��B���̌��ʂƂ��ďo���オ������ʂ́A���������Ԃ��قȂ�ʁX�̊G��ɕ������邱�Ƃ��ł���B�܂�A���́u�z���S�v�͌�������͈ꖇ�̊G�ł����A���͐����̊G�ɕ��Ă���̂ł��B�݂����̓���͕\�ʓI�ŁA���ۂ͕��Ă���B���̕���̂��������A�F�ʂ��ƂŁA��

�ł𐧍삵���Ɛ�������Ă��܂����B�F�ʂ�������̂�����邽�߂ɁA�ؔ��̔Ŗ��������̕����ɕ������A���ꂼ��̕����ɕʁX�̐F���̂���Ƃ����킯�ł��B��������ɍ���܂��Ɋe�������g�ݍ��킳��āA�F�ʂ������ɕ������ꂽ�ʼn悪�o���オ��Ƃ����킯�ł��B������A�o���オ�����ʼn�͌������͈ꖇ�̉�ʂ����ł����A���ۂ͕����̈قȂ�Ŗ̏d�Ȃ�ŁA�����̊G��̍��̂Ȃ̂ł��B���̌��ʂƂ��ďo���オ������ʂ́A���������Ԃ��قȂ�ʁX�̊G��ɕ������邱�Ƃ��ł���B�܂�A���́u�z���S�v�͌�������͈ꖇ�̊G�ł����A���͐����̊G�ɕ��Ă���̂ł��B�݂����̓���͕\�ʓI�ŁA���ۂ͕��Ă���B���̕���̂��������A�F�ʂ��ƂŁA�� �ꂼ��̐F�ʂ����ۓI�ŁA�����펯�I�ɉ����̌`��\�킵�Ă���Ƒ�����`�ۂ����Ă��Ȃ��B�ꌩ�A���i���Ă���悤�Ɍ�����摜���A���͕��Ă��āA���̕����e���͖��Ӗ��Ȍ`�Ȃ̂ł��B��������A�����N�̍�i�ɐl�X���s����ǓƂ��������Ƃ������́A�u���сv�̃f�U�C����������܂����A���͂����ƍ\���I�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B���������āA�����N�Ƃ�����Ƃɂ��āA�������ɐ_�o��a��Ŏ{�݂Ɏ��e���ꂽ��A���̎��Âɑ����̎��Ԃ��₵���Ƃ����`�L�I�������m���Ă��܂����A����̓S�b�z������I�Ɏ��g�̎���������肵���悤�ȃG�s�\�[�h�Ɠ����悤�Ɍ��āA����I�Ɏ��g�̕s����ǓƂ���i�ɂԂ���悤�ɂ��ĕ`�����Ƃ����̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�����ɓW������Ă����i�����Ă���ƁA����I�ɂȂ��đ����I�ɕ`�����Ƃ����Ƃ͐����ɁA��ÂɌv�Z���Đ��삵�Ă��邱�Ƃ�������̂ł��B

�ꂼ��̐F�ʂ����ۓI�ŁA�����펯�I�ɉ����̌`��\�킵�Ă���Ƒ�����`�ۂ����Ă��Ȃ��B�ꌩ�A���i���Ă���悤�Ɍ�����摜���A���͕��Ă��āA���̕����e���͖��Ӗ��Ȍ`�Ȃ̂ł��B��������A�����N�̍�i�ɐl�X���s����ǓƂ��������Ƃ������́A�u���сv�̃f�U�C����������܂����A���͂����ƍ\���I�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B���������āA�����N�Ƃ�����Ƃɂ��āA�������ɐ_�o��a��Ŏ{�݂Ɏ��e���ꂽ��A���̎��Âɑ����̎��Ԃ��₵���Ƃ����`�L�I�������m���Ă��܂����A����̓S�b�z������I�Ɏ��g�̎���������肵���悤�ȃG�s�\�[�h�Ɠ����悤�Ɍ��āA����I�Ɏ��g�̕s����ǓƂ���i�ɂԂ���悤�ɂ��ĕ`�����Ƃ����̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�����ɓW������Ă����i�����Ă���ƁA����I�ɂȂ��đ����I�ɕ`�����Ƃ����Ƃ͐����ɁA��ÂɌv�Z���Đ��삵�Ă��邱�Ƃ�������̂ł��B

�u�}�h���i�v�������N�̗L���ȃp�^�[���ł��B����͂R��ނ̃��g�O���t���W������Ă��܂����B���̃��g�O���t�ɂ̓v���g�^�C�v�̂悤�����G���O�N�ɐ��삳��Ă��āi����̓W���ɂ͂���܂���ł������j�A���̖��G�ł̃}���A�̕\���́A�����Ƃ��Ă͔��ɕς�������̂������Ƃ����܂��B�Ƃ����̂��A�Q�O���I�Ɏ���܂Ń}���A�̏ё��͕i�̂悢�n�N�̏�����`���������I�Ȍ|�p�ł��邱�Ƃ��킾�������߂ł��B���̖��G�ɕ`���ꂽ�l���͏\��ɂ�������قǎႭ���\�I�ŁA�D�F�I�Ƃ܂ł͂����ʂɂ���A�g���悶�点�ĕ\��L���ȃ|�[�Y���Ƃ��Ă��܂��B�ޏ��͌��Ɏ��L���Ĕw�����炵�A�����̓��̂Ɋӏ҂̈ӎ����䂫�t������̂ł��B�������A���̕� ������|�[�Y�ɂ����Ă��A����}���A�̕\���@�̋K�͂ƂȂ�d�v�ȗv�f�̂����炩�͑̌��͂��Ă܂��B�܂��A�ޏ��͐�捂��Ɖ��₩�Ȏ��M��X���Ă���B�܂����̖ڂ�����ĐT�܂�����\���Ȃ���A�����ɏ������̌��ɂ���ďƂ炳��Ă��܂��B��葽������g�Ɏ���悤�̂��悶�点�邱�ƂŁA�ڂ������邱�Ƃ̂Ȃ��܂����̑̂����߂Ă���̂ł��B���̖��G����h�������悤�ȁA�������g�O���t�ł́A���l�̌��ւƂ�������I�ȏے���`�����ƂȂ��A�l�������͂ޗL�@�I�Ȑ��ƃt�H�����ɂ���ă}�h���i�̐�����\�킵�A�F���I�A�_��I�ȕ��͋C�ݏo���܂��B�����Ɋ��\�I�ɕ\�킳�ꂽ���w�́A�j���̎����𖣗����鐫�I�ȑ��݂ł��B�}�h���i�̕����ڂƐg�U��́A���Ȃ霒���̏u�Ԃ������Ă��܂��B�܂��A�ޏ��̔������Ɨ����E�ڂƂ������j�́A�a�Ǝ���z�N�����܂��B�S�̂Ƃ��Č���A�}�h���i�̗��g�q�Ƒَ��ɂ���ĉ�����Ă��܂��B

������|�[�Y�ɂ����Ă��A����}���A�̕\���@�̋K�͂ƂȂ�d�v�ȗv�f�̂����炩�͑̌��͂��Ă܂��B�܂��A�ޏ��͐�捂��Ɖ��₩�Ȏ��M��X���Ă���B�܂����̖ڂ�����ĐT�܂�����\���Ȃ���A�����ɏ������̌��ɂ���ďƂ炳��Ă��܂��B��葽������g�Ɏ���悤�̂��悶�点�邱�ƂŁA�ڂ������邱�Ƃ̂Ȃ��܂����̑̂����߂Ă���̂ł��B���̖��G����h�������悤�ȁA�������g�O���t�ł́A���l�̌��ւƂ�������I�ȏے���`�����ƂȂ��A�l�������͂ޗL�@�I�Ȑ��ƃt�H�����ɂ���ă}�h���i�̐�����\�킵�A�F���I�A�_��I�ȕ��͋C�ݏo���܂��B�����Ɋ��\�I�ɕ\�킳�ꂽ���w�́A�j���̎����𖣗����鐫�I�ȑ��݂ł��B�}�h���i�̕����ڂƐg�U��́A���Ȃ霒���̏u�Ԃ������Ă��܂��B�܂��A�ޏ��̔������Ɨ����E�ڂƂ������j�́A�a�Ǝ���z�N�����܂��B�S�̂Ƃ��Č���A�}�h���i�̗��g�q�Ƒَ��ɂ���ĉ�����Ă��܂��B

�U�D�j�Ə������A���i�A�ʂ�

�����N�͌��������Ȃ����������ł����A���̃R�[�i�[�͂���ȃ����N�̏����Ƃ̊W�ɂ�������ނ̍�i���W�߂Ă��܂����B

�����N�͌��������Ȃ����������ł����A���̃R�[�i�[�͂���ȃ����N�̏����Ƃ̊W�ɂ�������ނ̍�i���W�߂Ă��܂����B

�u�ڂ̒��̖ځv�i���}�j�Ƃ����P�W�X�X�N����̖��G�ł��B������w�i�ɒ����ɓ̈�{�̎��������āA���̎�������Œj�������������Ă���B���̂悤�ȍ\���͒m�b�̎����A�_���ƃC�u�̓`���I�ȃC���[�W��z�킹��Ɖ������Ă��āA�������Ɏ��Ă���Ƃ���͂��߂Ǝv���܂����A���̍�i�Ŗڂɂ��̂́A�S�̂̊�ƂȂ��Ă���ΐF�ł��B���ʂł���A�̑�����`������i�ł���A����ɗ��������Ƃ����₵�̂悤�ȃ����b�N�X������ۂɂȂ�̂ł����A���̍�i�̗ΐF�́A�s�v�c�ȂƂ������ٗl�Ȉ�ۂ��c���܂��B����Ɉٗl�Ȃ̂́A��O�̐l���ŁA�j���͊�ʑ����Ŏ��̂̂悤�ɂ������܂��B�ڂ͓����_�ɂȂ��Ă��āA����Ƃ������A�ނ���P�Ȃ錊�ł��B�����̏����́A�����ʂ��Ă��ĕ����I�ȑ��݊����Ȃ��āA�܂�ŗH��̂悤�ł��B�������A��l�Ƃ������牺�̓t�F�C�h�A�E�g����悤�ɔw�i�ɗn������ł��܂��Ă��邩�̂悤�ł��B

�u�N�s�h�ƃv�V���P�v�i���}�j�Ƃ����P�X�O�V�N�̖��G��i�ł��B�M���V���_�b�̗L���ȃL���[�s�b�h�ƃv�V���P�[�̃G�s�\�[�h�ŁA�������̊G���i������܂����A����Ȃ��Ƃ����A�S�̂ʓI�ɐF�ɕ������Ă��܂��āA�c�̐F�̑т̃��U�C�N�̂悤�ȉ�ʂɂȂ��Ă���̂́A�P�X�P�O�N���̃N�v�J���u�������̒��̃N�v�J�v�l�v��z�킹�܂��B���邢�́A�����̃L���r�X���̉e���̂悤�ɂ������܂��B�������A����ł́A�����N�́A�Ȗ͗l�̕`�ʂŁA���g�̕s����Ȑ��_��Ԃ₻����������̔g�����͂̋�C�������Ă����\�����Ă��āA���̍��A�����N�͖ϑz�A�s���A�ΐl���|�ǁA�A���R�[���ˑ��ǂȂǂɂ���Đ��_��Ԃ͌��E�ɒB���Ă����Ƃ������Ă��܂��B���̌�Ō���u�}���[�̎��v�ł́A�`����Ă���}���[�̎��̂̓����N���g���ے����Ă���Ƃ������Ă��܂��B���̐^�U�͕�����܂��A�����N�̓`�L�I�ȃG�s�\�[�h������̂���������o���āA��������Ƃɉ��߂���̂ɁA�D�s���ȕ`�������A���̂悤�ȐF�̑тō\�����ꂽ��i�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���x���J��Ԃ��悤�ł����A�����N�{�l�����ۂɐ_�o�ǂ������Ŏ��Â��Ă����̂�������܂��A��i���������ł́A���ړI�ɂ����������Ƃ�����҂��ǂݎ��Ղ��悤�ɖȖ��ɉ��o����Ă���A�v�Z���ꂽ��ʂɂȂ��Ă���悤�Ɏ��ɂ͎v���܂��B

�u�N�s�h�ƃv�V���P�v�i���}�j�Ƃ����P�X�O�V�N�̖��G��i�ł��B�M���V���_�b�̗L���ȃL���[�s�b�h�ƃv�V���P�[�̃G�s�\�[�h�ŁA�������̊G���i������܂����A����Ȃ��Ƃ����A�S�̂ʓI�ɐF�ɕ������Ă��܂��āA�c�̐F�̑т̃��U�C�N�̂悤�ȉ�ʂɂȂ��Ă���̂́A�P�X�P�O�N���̃N�v�J���u�������̒��̃N�v�J�v�l�v��z�킹�܂��B���邢�́A�����̃L���r�X���̉e���̂悤�ɂ������܂��B�������A����ł́A�����N�́A�Ȗ͗l�̕`�ʂŁA���g�̕s����Ȑ��_��Ԃ₻����������̔g�����͂̋�C�������Ă����\�����Ă��āA���̍��A�����N�͖ϑz�A�s���A�ΐl���|�ǁA�A���R�[���ˑ��ǂȂǂɂ���Đ��_��Ԃ͌��E�ɒB���Ă����Ƃ������Ă��܂��B���̌�Ō���u�}���[�̎��v�ł́A�`����Ă���}���[�̎��̂̓����N���g���ے����Ă���Ƃ������Ă��܂��B���̐^�U�͕�����܂��A�����N�̓`�L�I�ȃG�s�\�[�h������̂���������o���āA��������Ƃɉ��߂���̂ɁA�D�s���ȕ`�������A���̂悤�ȐF�̑тō\�����ꂽ��i�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���x���J��Ԃ��悤�ł����A�����N�{�l�����ۂɐ_�o�ǂ������Ŏ��Â��Ă����̂�������܂��A��i���������ł́A���ړI�ɂ����������Ƃ�����҂��ǂݎ��Ղ��悤�ɖȖ��ɉ��o����Ă���A�v�Z���ꂽ��ʂɂȂ��Ă���悤�Ɏ��ɂ͎v���܂��B

�u�}���[�̎��v�i�����}�j�Ƃ����P�X�O�V�N�̖��G��i�ł��B�}���[�̓t�����X�v���̃W���R�o���h�̎w���҂ŁA�����ňÎE���ꂽ��ʂ�`�����_���B�b�h�̍�i�i�E�}�j��z�킹��Ƃ��낪����܂��B�u�N�s�h�ƃv�V���P�v�Ɠ����悤�ɁA���L���M�����ŁA�F�̑тʼn�ʂ��\�����Ă��܂��B���̍�i�ł͏c���������łȂ��������̎Ȗ͗l�Ő�߂��Ă��āA��ʑS�̂ɂ킽���ďc���Ɍ������Ĕz�u���ꂽ�L�����o�X�n�̔������Ԃ������Ă��܂��B���̍�i�ł́A�c���̌����͉������}���[�̎��̂ƈÎE�҂̗��̂̏�������������������\�����`����Ă��܂��B���ꂪ��ʂɋ����ْ��������o���Ă���ƌ����܂��B�ł��A���̉�ʂ����Ă���ƁA����������ʍ\���Ƃ������N���g���[���Ă���}���[�̎��̂����B�����Œ������Ă��闇�̏������\��Ȃ��Ďp�����s���R�ŁA�a�I�ł��銴����������ۂÂ��Ă���Ƃ���B����̓W

�u�}���[�̎��v�i�����}�j�Ƃ����P�X�O�V�N�̖��G��i�ł��B�}���[�̓t�����X�v���̃W���R�o���h�̎w���҂ŁA�����ňÎE���ꂽ��ʂ�`�����_���B�b�h�̍�i�i�E�}�j��z�킹��Ƃ��낪����܂��B�u�N�s�h�ƃv�V���P�v�Ɠ����悤�ɁA���L���M�����ŁA�F�̑тʼn�ʂ��\�����Ă��܂��B���̍�i�ł͏c���������łȂ��������̎Ȗ͗l�Ő�߂��Ă��āA��ʑS�̂ɂ킽���ďc���Ɍ������Ĕz�u���ꂽ�L�����o�X�n�̔������Ԃ������Ă��܂��B���̍�i�ł́A�c���̌����͉������}���[�̎��̂ƈÎE�҂̗��̂̏�������������������\�����`����Ă��܂��B���ꂪ��ʂɋ����ْ��������o���Ă���ƌ����܂��B�ł��A���̉�ʂ����Ă���ƁA����������ʍ\���Ƃ������N���g���[���Ă���}���[�̎��̂����B�����Œ������Ă��闇�̏������\��Ȃ��Ďp�����s���R�ŁA�a�I�ł��銴����������ۂÂ��Ă���Ƃ���B����̓W ����ł͓W������Ă��܂���ł������A�����N�̑�\��ł����u�v�t���v�̗��w�̏��������āA�l�Ԃ炵������菜�����悤�Ȃ��̂ɂ��Ă���B����������i�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

����ł͓W������Ă��܂���ł������A�����N�̑�\��ł����u�v�t���v�̗��w�̏��������āA�l�Ԃ炵������菜�����悤�Ȃ��̂ɂ��Ă���B����������i�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�u�����苃�����w�v�i�E���}�j�Ƃ����P�X�P�R�N���̖��G��i�B�������A���X�����l�Ԃ̑��݊��̂����i�ł��B����������i���`����̂ɁA���ʓI�Ńp�Y���̂悤�ȍ�i�����`���Ă���B���̍�i�����Ă���ƁA�����N�ƌ�����Ƃ́A�u���сv�̂悤�ȍ�i���A�l�X�̎��v�Z���ĈӐ}�I�ɐ��삵�Ă���Ƃ������Ƃ��A�t���I�ɕ�����Ǝv���܂��B

�u�����̃_���X�v�i�����}�j�Ƃ����P�X�Q�T�N�̍�i�ł��B��ʂ͉Ă̖�̊C�݂ŁA�����ɏƂ炳��ėx��l�X�̌��i�́A�l����a���ƔɐB�����Ď��ƌJ��Ԃ��h���}��\�킵�Ă���B���ꂪ�R�l�̏������ے��I�ɕ`����Ă��āA���̔����h���X�𒅂��Ⴂ�����͐t�̏������ŁA�E��O�̉Ԃ��Q�ɐG��邽�߂Ɏ�������ׂ̂Ă���B�����̐Ԃ��h���X�̏����͖��\��̒j����U�f����悤�Ƀ_���X������ ����B�����ĉE�̑r���̂悤�ȍ������𒅂��N�z�̏����͐l�����I�����邱�Ƃ�����킵�A�ޏ��̓_���X�����ނ��̂悤�ɗ��������������߂Ă���B���̔w��ɂ́A�Q�O���x��܂���Ă���B�Ƃ����悤�ɐ�������Ă��܂����B���̍��ɂȂ�ƁA�����N�͎��g�̃p�^�[�������Ɩ��Ē��̕��Ƃ��āA���g�̃C���[�W���g��Đ��Y����悤�ɍ�i�𐧍삵�Ă����B���������Ƒe�������ɂȂ肩�˂Ȃ����B���̍�i���A����������i�̈���Ǝv���܂��B�Ƃɂ����A�ނ̃Z���t�C���[�W�����N����悤�Ȏd�|�������鏊�ɂ����āA�����������炳�܂ȂقǕ�����Ղ��B�����Ă݂�T�[�r�X���_�ŁA�ނ���t�@���ɑ���Z��������悤�ł��B���̂����肩��A�����N�̍�i�͒����̃X�s�[�h�ɒǂ����Ȃ��Ȃ��Ă������Ǝv���܂��B����́A����Ȃ����f�U�C���ŃC���p�N�g������҂ɗ^����Ƃ�����@����������͓̂�����O�̂��ƂŁA�����ڐ��ς��āA�}�[�P�b�g�������������̂悤�ɁA�l�X�̚n�D�Ƃ̔����ȃY�������o���Ă��ĉ������Ă����̂��A����̗���ɒǂ����Ȃ��Ȃ����̂��A���g�����ꂵ���̂��B���̌�̍�i�́A�������āA�ʔ��������N����l�^�����ׂ��Ă����悤�ɂȂ��Ă����܂��B

����B�����ĉE�̑r���̂悤�ȍ������𒅂��N�z�̏����͐l�����I�����邱�Ƃ�����킵�A�ޏ��̓_���X�����ނ��̂悤�ɗ��������������߂Ă���B���̔w��ɂ́A�Q�O���x��܂���Ă���B�Ƃ����悤�ɐ�������Ă��܂����B���̍��ɂȂ�ƁA�����N�͎��g�̃p�^�[�������Ɩ��Ē��̕��Ƃ��āA���g�̃C���[�W���g��Đ��Y����悤�ɍ�i�𐧍삵�Ă����B���������Ƒe�������ɂȂ肩�˂Ȃ����B���̍�i���A����������i�̈���Ǝv���܂��B�Ƃɂ����A�ނ̃Z���t�C���[�W�����N����悤�Ȏd�|�������鏊�ɂ����āA�����������炳�܂ȂقǕ�����Ղ��B�����Ă݂�T�[�r�X���_�ŁA�ނ���t�@���ɑ���Z��������悤�ł��B���̂����肩��A�����N�̍�i�͒����̃X�s�[�h�ɒǂ����Ȃ��Ȃ��Ă������Ǝv���܂��B����́A����Ȃ����f�U�C���ŃC���p�N�g������҂ɗ^����Ƃ�����@����������͓̂�����O�̂��ƂŁA�����ڐ��ς��āA�}�[�P�b�g�������������̂悤�ɁA�l�X�̚n�D�Ƃ̔����ȃY�������o���Ă��ĉ������Ă����̂��A����̗���ɒǂ����Ȃ��Ȃ����̂��A���g�����ꂵ���̂��B���̌�̍�i�́A�������āA�ʔ��������N����l�^�����ׂ��Ă����悤�ɂȂ��Ă����܂��B

����䂦�A���̌���W���͂���܂����A���z����������͂���܂���B��ۂɎc��Ȃ���������ł��B

����䂦�A���̌���W���͂���܂����A���z����������͂���܂���B��ۂɎc��Ȃ���������ł��B

�ŁA�ȑO��

�ŁA�ȑO��