|

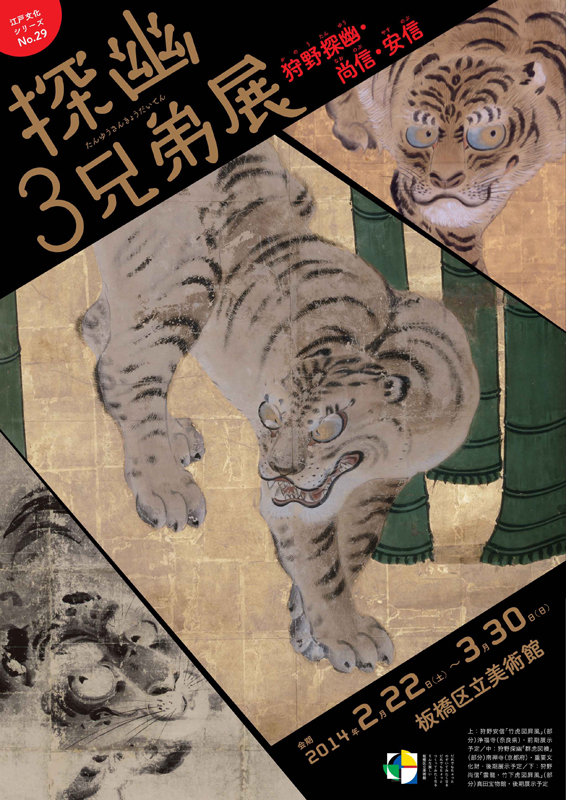

2014年3月19日(水)板橋区立美術館 2014年3月19日(水)板橋区立美術館都心でのセミナーが早く終わったので、かねてから行ってみたいと思っていた板橋区立美術館に寄って見た。公立の美術館でその方向でコレクションがあって、意欲的な企画展を何度も行っているという評判をきいていたところ、ちょうど、この前、出光美術館で狩野探幽を中心とした江戸狩野派の展覧会を見て面白かったので、格好の機会と思ってのこと。高島平という場所は多摩地区からちょっと面倒臭いところだし、都心から寄るのにもちょっと距離がある。だから多少構えていくぞ、という決意、というほどのこともないが、そんなことが要る。立地は公園の中に在って環境としては悪くないのだろうけれど、都営三田線の終点というのが、都営三田線自体が縁遠いし、終点までは結構ある。そして、駅から首都高速の車の騒音を横目にしばらく歩かされる、とやっぱり行きにくかった。 狩野探幽をはじめとする3兄弟についてと、その3人を取り上げた展覧会の趣旨については、主催者あいさつで次のように述べられています。「狩野探幽(1602〜1674)は狩野永徳の孫にあたり、徳川幕府の開府とともに狩野家の本拠地を江戸に移し、狩野派の画風を一変させて新しい様式を確立した江戸初期の巨匠として知られています。探幽については多くの先行研究や展覧会の開催により、その画業が明らかにされつつありますが、探幽には二人の弟がいて、3兄弟で徳川幕府の御用を勤めていたことは、現在あまり知られていないのではないでしょうか。探幽の五歳年下の弟は尚信(1607〜1650)、十一歳年下の弟は安信(1613〜1685)といいます。探幽・尚信・安信の家系が、後に奥絵師四家と呼ばれる体制に結実するため、江戸時代の狩野家の始点となる3兄弟の存在は非常に重要であると言えます。しかしながら、尚信・安信」の画業は探幽の陰に隠れ、これまでほとんど紹介されていません。本展では、探幽・尚信・安信の作品を一堂に展示することで3兄弟の画業を明らかにし、江戸狩野派の成立期にそれぞれが果たした役割を具体的に検証します。」これは、主催者あいさつの一部ですが、昨年の出光美術館の『江戸の狩野派展』の従来粉本主義と批判されてきた狩野派を江戸狩野派の端緒に遡り模倣と創作の意味を見直すという焦点を絞ったものだったのに対して、こちらは江戸狩野派の実質的な創始者である3兄弟のうち、とくに長兄の探幽の陰に隠れがちな他の2人を紹介しようというものと言えます。ただ、惜しむらくは、作品の保存状態によって見にくくなっているものもあって、私には折角の展示を十分味わうことができなかったということと、彼らの奥絵師としての表向きの作品として襖絵などは城郭や寺院と一体不可分であるため取り外して美術館に展示するというのが難しいのでしょうから代表作と言われるものを集めにくいというもあるのではないかと思います。そしてまた、この美術館の建物は意匠を凝らした設計ということなのでしょうが、作品を展示するということには非常に使いにくそうで、展示に苦労しているのが見て判るほどで、それほど多くの作品を展示できないということもあると思います。まあ、前期と後期で展示替えをすることになっているそうですが、私のような一度訪れるだけでも、多少の決意を要する人間では、前後期ともに訪れることは望むべくもなく、それらを考えると残念な展覧会ではあったと思います。 展覧会のチラシを見ていただけると面白いと思いますが、3人の画家の描いた虎を並べて、それぞれの違いと特徴を比較することによって見分けられる試みをしています。真ん中の大きくスペースをとったのが長兄の探幽の描いた虎で、右下が次兄の尚信の描いたもの、これは探幽に比べるとユーモラスに見えるほどに大胆にデフォルメが施されています。そして左上の虎が末弟の安信の描いたもので、一番省略やデフォルメが抑えられて細部が詳細に描き込まれているように見えます。そのような印象をベースに具体的に作品を見ていきたいと思います。展示は章立てされていたと思いますが、狭いスペースに限られた作品を工夫して展示しているのを、とくに章立てを意識して分けて見ることはしなかったので、兄弟それぞれに分けて感想を述べていきたいと思います。

このことは、最初に私が述べた尚信の魅力である墨線という、画家が筆で一瞬の線を引くという肉体的な技量の修練と、一瞬の技によってきまる、いわば即興的な要素とは、全く逆の、知的で論理的な計算による画面構成という尚信の特徴というものを認識させられた、ということでしょうか。しかし、このことは、逆に予め構成を考えるためには、各構成要素の組み合わせという要素が強くなってくることや、頭で考えていくことはパターン化に陥る危険が高くなる恐れがあります。そのことは、後に狩野派に冠される“粉本主義”という批判が生まれる素地にもなっている可能性も考えられなくもありません。そういう危うさが、実は探幽にはない尚信の魅力なのかもしれません。

そういう、私が尚信の魅力と思っているものを感じさせてくれたのが『山水花鳥図屏風』でした。残念ながら、画像はありません。大胆に余白をとっている、というよりは地の部分がほとんどで、点景のようにところどころに何かが描かれているという感じで、手抜きか?と思えてしまうほど。多分描かれているのは、流水と岩とそこにしがみつくように生えている樹木と数羽の鳥なのではないかと思う。というのは、私には正確には何が描かれているか判然としないところがあるからで、それよりも、尚信の筆致というのでしょうか、墨が滲み、跳ね、引かれ、というように墨の軌跡の縦横さに翻弄されるようです。それは、抽象画に近い様な感触でしょうか。筆で墨を即興的に紙に乗せ、滲ませた奇跡を、鳥だの流水だのに後でこじつけた、とでも想像してしまいそうなもので、結果として山水画になっている、と私には見えてしまう作品です。それだけに、私には尚信らしさが全開と思えるものです。ただ、ここでは奔放過ぎというのか(私は、そういうのも好きです)、結果的にできたものがひとつの新たなパターンになっているというような、形式と奔放さのせめぎあいとそこから生じるピリピリとした緊張感というはなかったのでした。たとえば、点景のように描かれた部分がバラバラで、例えば流水がメインとしてその流れに沿って岩や樹木があるといった全体としての一本の筋のようなものがない。それで、一般的な説明では構成が弱いというような評価が書かれていました。

【参考】狩野3兄弟と狩野派

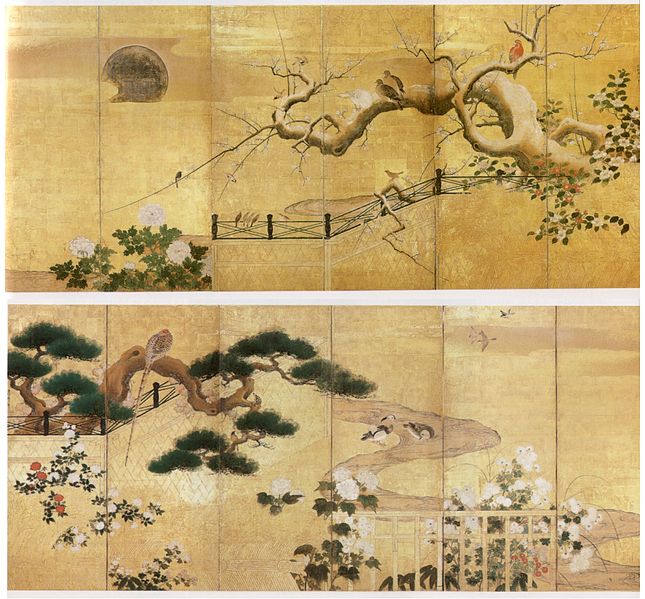

しかし、時代は徳川幕府の成立から安定期に移っていくことになります。時代の変化の中で、狩野永徳の豪放な作風は取り残され、急速にすたれていくことになります。その中で、狩野派の次の世代の人々は、漢画の筆法と大和絵の濃彩との融合になるものとは言え、ともすれば漢画の筆法が勝ちすぎるきらいのある永徳の作風を、筆勢を控え奥行きのある画面構成に誘導しようすることで、新たな時代への適応を図っていったと言います。これは、当時の彼らにとっては大幅な路線変更を迫られるもので、苦しい試行錯誤を繰り返したといいます。そして永徳の長男で探幽3兄弟の伯父である光信の高弟狩野興以が、障屏画において幾何学的構図(左図)を考案します。これは、永徳の様な名人芸的筆勢により、 枞をはみ出さんばかりに伸長する樹木のエネルギーを絵画表現する時代から、むしろ分をわきまえた中に洗練と調和の妙を発揮すべき理知の時代が来るとの考えのもとに生み出されたものです。このような中から、狩野探幽が登場してくるわけです。

|

尚信は、上記のように金箔を施した上に彩色するような作品よりも、墨一本で勝負する水墨画のほうに真骨頂があるのだろう、というのが私の印象です。ここでの展示も水墨画点数の方が多かったことから受けた影響かもしれませんが。しかし、私には、以前に出光美術館での展覧会でみた尚信の水墨画に比べて、今回展示されていたものはピンとくるものがありませんでした。『西湖図屏風』(右図)は中国の有名な景勝の風景を描いた伝統的な画題で、パターンは確立されているものではないかと思いますが、これは、そういう伝統をお勉強しています!という作品として、私には見えました。当時の尚信は、職業としての画家で注文があれば、それに応じなければならないので、そういう注文があったということではあるのでしょう。たしかに、墨線の千変万化とも言ってもいいヴァリエイションの多彩さは、彩色を抑えたことで際立っていて、尚信の線を堪能するのに余りあるものとはなっています。とくに、岩峰や建築物を描く線は力強く、ゴツゴツした雪舟の骨筆の肌触りを感じさせつつも奔放さをコントロールしてカチッと決まっているという洗練を加えたものと、遠景や水辺の墨がにじんでぼかしたり紙にフェイドアウトするように輪郭がうすまっていくものとが、対比的に計算されたように構成されているところなど、見どころの少なくない作品です。でも、上の『雉子に牡丹図襖』のようなパターンからいったん飛び出してしまうような奔放さがありながら、結果的にパターンになっている、というのか新たなパターンとなってしまっているような、形式に対するダイナミズムを、この『西湖図屏風』からは感じることはできません。

尚信は、上記のように金箔を施した上に彩色するような作品よりも、墨一本で勝負する水墨画のほうに真骨頂があるのだろう、というのが私の印象です。ここでの展示も水墨画点数の方が多かったことから受けた影響かもしれませんが。しかし、私には、以前に出光美術館での展覧会でみた尚信の水墨画に比べて、今回展示されていたものはピンとくるものがありませんでした。『西湖図屏風』(右図)は中国の有名な景勝の風景を描いた伝統的な画題で、パターンは確立されているものではないかと思いますが、これは、そういう伝統をお勉強しています!という作品として、私には見えました。当時の尚信は、職業としての画家で注文があれば、それに応じなければならないので、そういう注文があったということではあるのでしょう。たしかに、墨線の千変万化とも言ってもいいヴァリエイションの多彩さは、彩色を抑えたことで際立っていて、尚信の線を堪能するのに余りあるものとはなっています。とくに、岩峰や建築物を描く線は力強く、ゴツゴツした雪舟の骨筆の肌触りを感じさせつつも奔放さをコントロールしてカチッと決まっているという洗練を加えたものと、遠景や水辺の墨がにじんでぼかしたり紙にフェイドアウトするように輪郭がうすまっていくものとが、対比的に計算されたように構成されているところなど、見どころの少なくない作品です。でも、上の『雉子に牡丹図襖』のようなパターンからいったん飛び出してしまうような奔放さがありながら、結果的にパターンになっている、というのか新たなパターンとなってしまっているような、形式に対するダイナミズムを、この『西湖図屏風』からは感じることはできません。

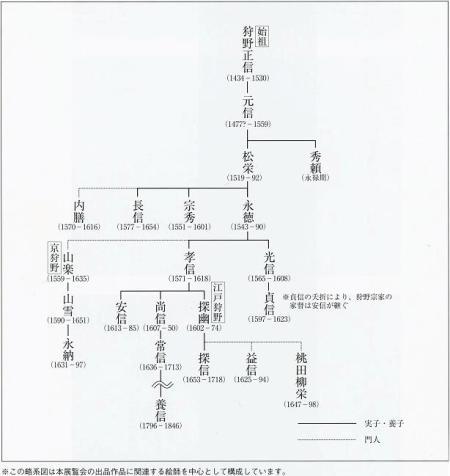

で、簡単に狩野探幽らの3兄弟の属した狩野派という集団の絵画というの、どのようなものかをまとめてみたいと思います。右図の狩野派の系図を見ると、始祖とされている狩野正信は生没年からすると東山文化の時代に活躍したことが分かります。日本史の復習ではありませんが、東山文化の代表とされるものの一つが京都東山の地にある銀閣で、絢爛豪華な北山文化の金閣に対していぶし銀のような渋さというのか、“わびさび”のような幽玄な文化という特徴があったと言われています。絵画においても貴族文化をベースにしたやまと絵の装飾的かつ濃彩の屏風ではなく、禅宗を影響のつよい峻厳な山水の水墨画が、そのような気風に適合したものだったと言えます。しかし、水墨画の本場である中国で制作されたものは、掛軸のような体裁であったので、これを日本の事情にあわせて屏風や障壁画に翻案したいというニーズが潜在していたといいます。そこで、そのニーズを掘り起し、応えたのが狩野正信で、その手法を大成したのが次代の元信ということです。

で、簡単に狩野探幽らの3兄弟の属した狩野派という集団の絵画というの、どのようなものかをまとめてみたいと思います。右図の狩野派の系図を見ると、始祖とされている狩野正信は生没年からすると東山文化の時代に活躍したことが分かります。日本史の復習ではありませんが、東山文化の代表とされるものの一つが京都東山の地にある銀閣で、絢爛豪華な北山文化の金閣に対していぶし銀のような渋さというのか、“わびさび”のような幽玄な文化という特徴があったと言われています。絵画においても貴族文化をベースにしたやまと絵の装飾的かつ濃彩の屏風ではなく、禅宗を影響のつよい峻厳な山水の水墨画が、そのような気風に適合したものだったと言えます。しかし、水墨画の本場である中国で制作されたものは、掛軸のような体裁であったので、これを日本の事情にあわせて屏風や障壁画に翻案したいというニーズが潜在していたといいます。そこで、そのニーズを掘り起し、応えたのが狩野正信で、その手法を大成したのが次代の元信ということです。