2019年12月13日(金) 佐倉市立美術館

法律改正で会社の有休を消化しなければいけないということで、急遽休みということにしたが、朝一番で、どうしてもやらなければならないことがあり、一仕事をした。その後で、家に帰って寝直す気にもなれず、それで、適当なところはないと探してみたら、普段の仕事のついでに寄ることができるところではないし、興味も湧いたので、行ってみることにした。普段、東京西部の多摩地区にいると、東の方の千葉方面は、遠いという意識が強い。実は、佐倉市は海外出張で成田空港を使うときには、その成田の隣のはずなのだけれど、素通りして、まったく視野にも入っていなかった。日暮里で形成電車に乗り換えて、成田空港行きの快速に乗ったら、約1時間乗って、成田の手前の駅だったので、そうだったのかと、はじめて気が付いた次第。

法律改正で会社の有休を消化しなければいけないということで、急遽休みということにしたが、朝一番で、どうしてもやらなければならないことがあり、一仕事をした。その後で、家に帰って寝直す気にもなれず、それで、適当なところはないと探してみたら、普段の仕事のついでに寄ることができるところではないし、興味も湧いたので、行ってみることにした。普段、東京西部の多摩地区にいると、東の方の千葉方面は、遠いという意識が強い。実は、佐倉市は海外出張で成田空港を使うときには、その成田の隣のはずなのだけれど、素通りして、まったく視野にも入っていなかった。日暮里で形成電車に乗り換えて、成田空港行きの快速に乗ったら、約1時間乗って、成田の手前の駅だったので、そうだったのかと、はじめて気が付いた次第。

いかにも地方の田舎の駅前から一本道の歩くと、坂道をのぼったところに、明治か大正時代の洋館建築の事務所といった感じの、少しいかめしい感じの建物が、その美術館だった。画像の建物は玄関ロビーのようになっていて、小さな扉を開けて入ると、人気のないロビーになっていて、そこから、もうひとつ扉を開けると、受付のある1階ロビーに入る。入りにくそうな感じはするが、内側は外観とは違った、地域のコミュニティ・センターみたいな雰囲気で、そこに美術館が入っているという感じ。親しみやすいというのだろう。平日の昼過ぎということなのだろうか、展示室にはいったら、私以外に誰も客がいなくて、係員の人が何人かいて、監視されているような感じで、ちょっと緊張してしまった。しかし、それだけに、作品を独り占めできる雰囲気で、こういうのも悪くはない。都心の美術館では絶対に味わうことができない感覚だった。

さて、いつものように私は、美術展を見に行くとしても、そっちの知識は貧弱で、小林ドンゲという人についての予備知識は全くありません。単に、チラシの絵を見て興味をそそられただけなので、どういう人なのか、チラシに書かれていた紹介を引用しておきます。“1926(大正15)年、現在の東京都江東区亀戸に生まれ、1986(昭和61)年以降は千葉県印西市を拠点に活動した銅版画家です。当初、画家を目指していた小林は1949(昭和24)年に女子美術大学洋画科を中退後、関野凖一郎(版画家|1914〜88)と駒井哲郎(銅版画家|1920〜76)に銅版画を教わります。ドンゲという名は1954(昭和29)年、弟の囲碁仲間であった僧から贈られたもので、優曇華(うどんげ)という三千年に一度咲くという伝説の花に由来しています。 文学や能への関心が高かった小林は堀口大學(詩人、仏文学者|1892〜1981)と木村荘八(画家、随筆家|1893〜1958)に師事。1956(昭和31)年には「第24回日本版画協会展」において「第1回恩地孝四郎賞」を受賞するなど、その仕事は早くから高い評価を受け、翌年には堀口から詩集『夕の虹』の挿画(銅版画)を任されています。小林は「美しい線」へのこだわりから、西洋発祥の銅版画の中でも最も古典的な技法の一つであるエングレーヴィングを駆使し、独自の世界観を確立しました。大変難易度が高いことでも知られる同技法で成功している作家は今日では希少であると思われます。「銅板という硬質な素材をビュラン(エングレーヴィング専用の道具)の鋭利な刃で、引き裂き、傷つけ、また、ウドンゲの糸の如く細い線を幾重にももつれ合わせて不思議な明暗をつくり出す銅版画。これは私の心にかなった、なにものにも変えがたい表現法だ」とは作家の言葉です。本展では、初期から近作までの銅版画とその下絵、原版等を一堂に展覧、作家が人生をとおして追求してきた銅版画表現の魅力をお伝えいたします。その稀有なる世界をお楽しみください。”エングレーヴィングは上の引用にもあるように、銅板に直接溝を彫る技法です。したがって彫られた溝の形は、そのビュランの刃の形通り三

さて、いつものように私は、美術展を見に行くとしても、そっちの知識は貧弱で、小林ドンゲという人についての予備知識は全くありません。単に、チラシの絵を見て興味をそそられただけなので、どういう人なのか、チラシに書かれていた紹介を引用しておきます。“1926(大正15)年、現在の東京都江東区亀戸に生まれ、1986(昭和61)年以降は千葉県印西市を拠点に活動した銅版画家です。当初、画家を目指していた小林は1949(昭和24)年に女子美術大学洋画科を中退後、関野凖一郎(版画家|1914〜88)と駒井哲郎(銅版画家|1920〜76)に銅版画を教わります。ドンゲという名は1954(昭和29)年、弟の囲碁仲間であった僧から贈られたもので、優曇華(うどんげ)という三千年に一度咲くという伝説の花に由来しています。 文学や能への関心が高かった小林は堀口大學(詩人、仏文学者|1892〜1981)と木村荘八(画家、随筆家|1893〜1958)に師事。1956(昭和31)年には「第24回日本版画協会展」において「第1回恩地孝四郎賞」を受賞するなど、その仕事は早くから高い評価を受け、翌年には堀口から詩集『夕の虹』の挿画(銅版画)を任されています。小林は「美しい線」へのこだわりから、西洋発祥の銅版画の中でも最も古典的な技法の一つであるエングレーヴィングを駆使し、独自の世界観を確立しました。大変難易度が高いことでも知られる同技法で成功している作家は今日では希少であると思われます。「銅板という硬質な素材をビュラン(エングレーヴィング専用の道具)の鋭利な刃で、引き裂き、傷つけ、また、ウドンゲの糸の如く細い線を幾重にももつれ合わせて不思議な明暗をつくり出す銅版画。これは私の心にかなった、なにものにも変えがたい表現法だ」とは作家の言葉です。本展では、初期から近作までの銅版画とその下絵、原版等を一堂に展覧、作家が人生をとおして追求してきた銅版画表現の魅力をお伝えいたします。その稀有なる世界をお楽しみください。”エングレーヴィングは上の引用にもあるように、銅板に直接溝を彫る技法です。したがって彫られた溝の形は、そのビュランの刃の形通り三 角形に尖る結果、線の周囲は緊張し、鋭く厳しい感じとなります。線の太さは、ビュランの太さを選ぶことによって変えることができ、一本の線のなかにあらわれる太さの変化はビュランの角度を操作することによって作り出します。銅板にビュランが触れる線のはじめ部分と、銅板からビュランが離れる線の末端部分は特に作為しない限り、尖ってきます。この滑らかな太さの変化と鋭さによって、エングレーヴィングによる線は冷たさを含んだ流麗な美しさを感じさせるものとなります。このエングレーヴィングの技法を駆使したのが、アルブレヒト・デューラーで、代表作「メランコリア」では、背景に広がる水面は水平な直線を平行に密集させ、空には光る一点を中心に放射状の直線を密にして輝きを表わしています。これに対して、前景の主人公、天使、多面体、球、臼、床に散らばる道具類は極度に細いビュランの刃先によって繊密に刻み、その線刻の間をさらに小さな点に近い刻線を加え、あるいは交差させて灰色を多様化し物憂い小空間の広がりを作り出しています。空にみられる光の放射線の一部にも点刻を加えることによって、主人公の頬に当てた左腕の点刻と共鳴して光が振動しているように見させています。

角形に尖る結果、線の周囲は緊張し、鋭く厳しい感じとなります。線の太さは、ビュランの太さを選ぶことによって変えることができ、一本の線のなかにあらわれる太さの変化はビュランの角度を操作することによって作り出します。銅板にビュランが触れる線のはじめ部分と、銅板からビュランが離れる線の末端部分は特に作為しない限り、尖ってきます。この滑らかな太さの変化と鋭さによって、エングレーヴィングによる線は冷たさを含んだ流麗な美しさを感じさせるものとなります。このエングレーヴィングの技法を駆使したのが、アルブレヒト・デューラーで、代表作「メランコリア」では、背景に広がる水面は水平な直線を平行に密集させ、空には光る一点を中心に放射状の直線を密にして輝きを表わしています。これに対して、前景の主人公、天使、多面体、球、臼、床に散らばる道具類は極度に細いビュランの刃先によって繊密に刻み、その線刻の間をさらに小さな点に近い刻線を加え、あるいは交差させて灰色を多様化し物憂い小空間の広がりを作り出しています。空にみられる光の放射線の一部にも点刻を加えることによって、主人公の頬に当てた左腕の点刻と共鳴して光が振動しているように見させています。

ちなみに、エングレーヴィングと似た技法にエッチングがあります。これは、銅板表面にあらかじめ防蝕用のニスを塗り、その上からニードル(鉄針)で素描するように描くという技法です。鋭いニードルの先端によって防蝕用ニスがはがれ、酸の中にいれると、描線部分だけが腐蝕し凹線となって現われるのです。この線の溝は丸くざらざらしたものとなり、線の周囲もビュラン刻線のような緊張した厳しさはありません。その結果、どちらかといえば温味のある線となります。これは、エングレーヴィングのように直接銅板を彫るのではなくて、酸によって銅板に溝をつけるというものです。したがって、エングレーヴィングのような、鋭くて滑らかな線を引くことはできませんが、自由な筆遣いのように線を引くことができるので、線描による細かな陰影などは、こちらの方が勝っているといえます。昨年、八王子で見た清原啓子は、このエッチングを駆使して細密な画面を作り上げました。

そういうことを踏まえると、小林の作品は、エングレーヴィングといいう技法で、はじめて可能によるような特徴的な線を中心に作品の画面をつくり、デューラーが陰影とかいうように絵画に近づけるように努力したのとは違って、線の主張が強い、線によって作品が成立するような、線画ともいえるような方向に進んでいったところに、小林という作家の独自な個性があると思います。

駒井哲郎とそのまわりの銅版画家たちは、抽象性の高い幻想的な表現を追求していったと思いますが、そのなかでチラシの作品のような具象的な人物像を一貫して描いていたというのは、それだけでユニークではないかと思います。その姿勢は一貫していて、ブレていないで、作家の意志の強さを感じます。

駒井哲郎とそのまわりの銅版画家たちは、抽象性の高い幻想的な表現を追求していったと思いますが、そのなかでチラシの作品のような具象的な人物像を一貫して描いていたというのは、それだけでユニークではないかと思います。その姿勢は一貫していて、ブレていないで、作家の意志の強さを感じます。

展示は美術館の3階と2階の二つのフロアに分かれて、3階は1950年代までの比較的初期の作品で、2階に下りると渡仏とその後の作品という大雑把な分け方ですが、そういう展示でした。しかし、作家のスタイルは一貫していて、作風の大きな変化はないので、あえて章立てするように分ける必要もなかったのでしょう。それでは、作品を見ていきましょう。

展示は美術館の3階と2階の二つのフロアに分かれて、3階は1950年代までの比較的初期の作品で、2階に下りると渡仏とその後の作品という大雑把な分け方ですが、そういう展示でした。しかし、作家のスタイルは一貫していて、作風の大きな変化はないので、あえて章立てするように分ける必要もなかったのでしょう。それでは、作品を見ていきましょう。

「枯れゆく花」(左図)という作品です。この人の最大の魅力は線にあると思います。その多様な線のバリエーションは、このような初期の作品からすでに持っている。最初から、完成した部分を持っていた人だったと思います。例えば、太めの肉感的な艶めかしい線で描かれた両手。とくに、細く長い指。一目で女性の指と分かる、このような指は、この人の描くものの性格を表していると思います。しかも、この指は、この線とは切っても切れない。もしかしたら、この線であるがゆえに、このような指を描かざるを得ないといった感じもします。この線には入りと抜きがあって、曲線のふくらみに太みがある、そこに官能的な肉体性があります。まるで、日本画の筆で引いたような繊細さです。あるいは、萩尾望都や一条ゆかりなどといったマンガ家の少女の内面まで表してしまうような官能的で繊細なペンの線の方が、私には身近かもしれません。そういう線を、筆やペン で一気に引くのではなく、硬い銅板にビュランと呼ばれる先端を鋭く研いだ彫刻刀を用いて、彫って刻むのです。筆の線も、そういうところがありますが、一発勝負で、すこしでも間違ったら直しはききません。筆と違って、ただでさえ自由のききにくい道具で、まるで一気に引いたようで、しかも入りと抜きや曲線のふくらみまである。素人の私にも、それと分かる、大変な集中力と技術です。おそらく、小林は、この線という大きな武器を獲得して、その武器一本で作品をつくる勝負に出た。ほかの武器に浮気をすれば、この武器がなまってしまう。まるで一刀流の太刀一筋のような世界ではないかと思いました。

で一気に引くのではなく、硬い銅板にビュランと呼ばれる先端を鋭く研いだ彫刻刀を用いて、彫って刻むのです。筆の線も、そういうところがありますが、一発勝負で、すこしでも間違ったら直しはききません。筆と違って、ただでさえ自由のききにくい道具で、まるで一気に引いたようで、しかも入りと抜きや曲線のふくらみまである。素人の私にも、それと分かる、大変な集中力と技術です。おそらく、小林は、この線という大きな武器を獲得して、その武器一本で作品をつくる勝負に出た。ほかの武器に浮気をすれば、この武器がなまってしまう。まるで一刀流の太刀一筋のような世界ではないかと思いました。

「悪の華」(左図)という1955年の作品ですが、後にフランスで刷り直したものが、画像をクリックしてもらうとサムネイルで開きます。前の「枯れゆく花」とおなじような構成で、中心に描かれている題材を手ではなくて人物像にしたらどうなる、と想像したら、こうなったという作品です。「枯れゆく花」の神経質で繊細な指の印象を、そのまま女性の顔にしたという感じがします。この人の作品は、基本的に、このようなイメージの女性をメインの題材として、あとは、背景とか小道具をとっかえひっかえして作品のバリエーションを作っていると言えます。この「悪の華」での女性は、これから量産していくであろう女性のパターンの萌芽的なものではないかと思います。そのことについては後でも触れると思うので、ここでは背景について述べていきたいと思います。「枯れゆく花」もそうですが、たくさんの蛾が舞うように飛んでいます。小林は、蛾が好きなようで、多数の作品で繰り返し使っています。これは、この人の作品が一つのパターンを頑固に貫いているのと同じように、蛾を夜の蝶とも言い換えて、その美しいところと気味の悪いところ、そしてはかないところといったイメージに魅かれたのか執拗なほど繰り返しつかっています。その描き方は、メインの人物や指が官能的な線を一気に引くように描かれていたのに対して、細い線を何本も重ねて立体感を出すように描いています。それは、まるで人物や指と蛾とでは存在が違うとても言っているかのようです。また、この蛾の配置というか群れとぶ描き方は、日本画の速水御舟の「炎舞」(右図)を思わせます。蛾が舞い飛ぶ中心に炎のようなモヤモヤが描かれているのも、そっくりなところです。小林の作品は西洋モダンな題材を扱っています(この「悪の華」だってボードレールの詩集から発想されているのだろうことは、容易に想像がつきます)が、画家としての彼女は日本画の影響

「悪の華」(左図)という1955年の作品ですが、後にフランスで刷り直したものが、画像をクリックしてもらうとサムネイルで開きます。前の「枯れゆく花」とおなじような構成で、中心に描かれている題材を手ではなくて人物像にしたらどうなる、と想像したら、こうなったという作品です。「枯れゆく花」の神経質で繊細な指の印象を、そのまま女性の顔にしたという感じがします。この人の作品は、基本的に、このようなイメージの女性をメインの題材として、あとは、背景とか小道具をとっかえひっかえして作品のバリエーションを作っていると言えます。この「悪の華」での女性は、これから量産していくであろう女性のパターンの萌芽的なものではないかと思います。そのことについては後でも触れると思うので、ここでは背景について述べていきたいと思います。「枯れゆく花」もそうですが、たくさんの蛾が舞うように飛んでいます。小林は、蛾が好きなようで、多数の作品で繰り返し使っています。これは、この人の作品が一つのパターンを頑固に貫いているのと同じように、蛾を夜の蝶とも言い換えて、その美しいところと気味の悪いところ、そしてはかないところといったイメージに魅かれたのか執拗なほど繰り返しつかっています。その描き方は、メインの人物や指が官能的な線を一気に引くように描かれていたのに対して、細い線を何本も重ねて立体感を出すように描いています。それは、まるで人物や指と蛾とでは存在が違うとても言っているかのようです。また、この蛾の配置というか群れとぶ描き方は、日本画の速水御舟の「炎舞」(右図)を思わせます。蛾が舞い飛ぶ中心に炎のようなモヤモヤが描かれているのも、そっくりなところです。小林の作品は西洋モダンな題材を扱っています(この「悪の華」だってボードレールの詩集から発想されているのだろうことは、容易に想像がつきます)が、画家としての彼女は日本画の影響 を、実際には強く受けていたのでしょう。彼女の、あの線も日本画と共通するところがあると思います。

を、実際には強く受けていたのでしょう。彼女の、あの線も日本画と共通するところがあると思います。

「泣いている私」という1955年の作品です。繊細というよりは意志的な表情の顔を真正面から描いているのは、珍しいパターンで、この頃は、小林自身は、スタイルを模索していたのだろうと思います。唇の歪みが、描く迷いのようなものを感じさせます。どこか、決まっていない中途半端さがあります。とくに、両目の瞳が蛾になっていて、おそらく何らかの狙いがあったのでしょうが、それがハマっていない。また、飛び舞っている蛾の描き方についても「悪の華」のようにすべてが描き込まれているのに比べて、差があり、力が入り切れていない感じがします。しかし、この女性の顔の感じが、小林の作品では、ほかに見られない。現実には、まったく関係がないのは確かなのですが、水野英子の「ファイヤー」(右図)というマンガ作品と顔の感じが似ていると思います。このマンガは、水野の作品、というより少女マンガの中でも異質なマンガで、水野は実験的な試みをしたのかもしれませんが、結局、この方向の作品は他に現れることがなく、これだけ突出したような作品となっています。小林は、その後の作家の作品から見ると異質な作品ですが、捨てずに残したのでしょう。

「泣いている私」という1955年の作品です。繊細というよりは意志的な表情の顔を真正面から描いているのは、珍しいパターンで、この頃は、小林自身は、スタイルを模索していたのだろうと思います。唇の歪みが、描く迷いのようなものを感じさせます。どこか、決まっていない中途半端さがあります。とくに、両目の瞳が蛾になっていて、おそらく何らかの狙いがあったのでしょうが、それがハマっていない。また、飛び舞っている蛾の描き方についても「悪の華」のようにすべてが描き込まれているのに比べて、差があり、力が入り切れていない感じがします。しかし、この女性の顔の感じが、小林の作品では、ほかに見られない。現実には、まったく関係がないのは確かなのですが、水野英子の「ファイヤー」(右図)というマンガ作品と顔の感じが似ていると思います。このマンガは、水野の作品、というより少女マンガの中でも異質なマンガで、水野は実験的な試みをしたのかもしれませんが、結局、この方向の作品は他に現れることがなく、これだけ突出したような作品となっています。小林は、その後の作家の作品から見ると異質な作品ですが、捨てずに残したのでしょう。

「沼の花」という1958年の作品。同じタイトルで他にも、数作ありますが、実はオロディン・ルドンが同じタイトルの版画作品を制作していますが、これ は、それとそっくりなほどの作品です。おそらく、野草に人の顔の形をした花が咲くなどというデザインはユニークなものなので、ルドンの作品がオリジナルで、それに倣って描いたのだろうと思います。小林は女の顔のイメージについて、いろいろいな試みをしていて、これも、その一環なのだろうと思います。ただし、アイディアはそっくりでも、描き方は小林とルドンとでは全く違います。小林の描く顔は一気に線を引いた勢いがあるのに対して、ルドンの線は細く弱々しい。そこにルドンの不安定さ、見る者が危険と感じる所以となっています。しかし、小林の描く「沼の花」は花となった女性の顔が光っているようで、彼女の雰囲気をシンボライズしたといえそうで、しかも女の顔が、「泣いている私」とは違って、小林の描く女性の顔をとり始めている、その兆しのようなことになっています。小林の場合、不気味なルド

は、それとそっくりなほどの作品です。おそらく、野草に人の顔の形をした花が咲くなどというデザインはユニークなものなので、ルドンの作品がオリジナルで、それに倣って描いたのだろうと思います。小林は女の顔のイメージについて、いろいろいな試みをしていて、これも、その一環なのだろうと思います。ただし、アイディアはそっくりでも、描き方は小林とルドンとでは全く違います。小林の描く顔は一気に線を引いた勢いがあるのに対して、ルドンの線は細く弱々しい。そこにルドンの不安定さ、見る者が危険と感じる所以となっています。しかし、小林の描く「沼の花」は花となった女性の顔が光っているようで、彼女の雰囲気をシンボライズしたといえそうで、しかも女の顔が、「泣いている私」とは違って、小林の描く女性の顔をとり始めている、その兆しのようなことになっています。小林の場合、不気味なルド ンのデザインは、女性の顔を引き立てる舞台設定のようなものなのかもしれません。

ンのデザインは、女性の顔を引き立てる舞台設定のようなものなのかもしれません。 この作品も、不安さとか危うさを感じることは、あまりなくて、女の顔の美しさ、しかも尋常でない舞台設定で、幻想的な美しさといった方が感じられると思います。そして、この作品は、後年、1996年の「薔薇・Blue Moon」という作品に通じているのではないかと思います。「沼の花」と「薔薇・Blue

Moon」の画像を二つ並べてありますので、似ているのが分かり易いと思います。「沼の花」が左で「薔薇・Blue Moon」が右です。

この作品も、不安さとか危うさを感じることは、あまりなくて、女の顔の美しさ、しかも尋常でない舞台設定で、幻想的な美しさといった方が感じられると思います。そして、この作品は、後年、1996年の「薔薇・Blue Moon」という作品に通じているのではないかと思います。「沼の花」と「薔薇・Blue

Moon」の画像を二つ並べてありますので、似ているのが分かり易いと思います。「沼の花」が左で「薔薇・Blue Moon」が右です。

堀口大學の詩集『夕の虹』の挿絵のために1957年に制作された版画から「マスク」という作品。この詩集は、堀口大學がフランス象徴詩を翻訳して紹介した壮年期を過ぎて、老年となって自身の人生を振り返って、つぶやくような作品が含まれた詩集で

す。そういうなかで、むしろ、フランス象徴詩のイメージを視覚化したような作品を描いています。目隠しをされた女性の顔は、小林の描く女性のパターンの特徴を備えており、形が固まってきたことを示していると思います。切れ長の目で、鼻筋が通っているのを横から表し、口は比較的大きく横に伸びているのだが唇は薄い。これらのパーツは細く尖がった形をしているのに、柔らかい線で顔全体は横長なので、鋭角的にはならず、繊細で生命感の弱い感じで、肉感的ではない。どこか薄幸な雰囲気が漂う。あるいは、ちょっとワルな感じ。展覧会のサブタイトルのファム・ファタルのイメージですね。「月」という作品では、珍しく女性の全身像で裸体を描いていますが、肉感的にはならず、むしろ貧弱と言っていい細身の身体。まるでオーブリー・ビアズリーの描いた世紀末の退廃的な女性のような感じです。ただ、ビアズリーの女性像の刺々しさは、ここにはありません。ここには柔らかさがあって、これは小林の独特の線によるところが大きいと思います。

す。そういうなかで、むしろ、フランス象徴詩のイメージを視覚化したような作品を描いています。目隠しをされた女性の顔は、小林の描く女性のパターンの特徴を備えており、形が固まってきたことを示していると思います。切れ長の目で、鼻筋が通っているのを横から表し、口は比較的大きく横に伸びているのだが唇は薄い。これらのパーツは細く尖がった形をしているのに、柔らかい線で顔全体は横長なので、鋭角的にはならず、繊細で生命感の弱い感じで、肉感的ではない。どこか薄幸な雰囲気が漂う。あるいは、ちょっとワルな感じ。展覧会のサブタイトルのファム・ファタルのイメージですね。「月」という作品では、珍しく女性の全身像で裸体を描いていますが、肉感的にはならず、むしろ貧弱と言っていい細身の身体。まるでオーブリー・ビアズリーの描いた世紀末の退廃的な女性のような感じです。ただ、ビアズリーの女性像の刺々しさは、ここにはありません。ここには柔らかさがあって、これは小林の独特の線によるところが大きいと思います。

「独り蝶」という作品です。典型的な小林の描く女性像が、背景とか小道具がほとんどない。ただし、この女性像は横顔や斜めからの角度でなくて正面から描いている。そのためか、線の細いところがはっきりと出ています。切れ長の目で長いまつげが顔からはみ出てしまうのは、松本零士の描く女性像をおもわせるところがあると思いますが、このようなところは日本画の美人画の影響も否定できないと思います。小林自身が東京下町の商家育ちで、西洋絵画とは無縁の環境の中、“隣室は両親の寝室で、父の趣味(御茶屋風のつくり)のその部屋には、半床の間があり、色紙に描かれた美人画が掛けてあった。その画は鏑木清方の『浅妻船』の画で、反り身になった胸にかけられた太鼓をうっている姿であった。長いたもとは、抱きしめれば折れてしまいそうな華奢な美しい胴体を支えているように、両方にひろがり、あおむいた顔は、こわれるように白く、細い鼻の下の唇は前歯がチラと見えるように、半ばひらかれ、大きな、きれ長の目は遠く遠く一点をみつめているようだった。その美しさは幼い私に淋しさも、こわさも、わすれさせ、闇がその絵を包んでしまうまで、じっと、その部屋にいたのを今でも思い出す。これらの光景は四十年たった現在でも不思議に明確に甦ってくる。そして清方と言う文学を連体とした絵画があたえた幼児期の影響は私にとっては絵画と言う原点にはじめて立った姿なのかもしれない。”という自身の言葉を残していて、日本画の美人画の影響を自らも認めています。ただし、小林は西洋モダンのスタイルを崩すことはなく、日本画の華奢でいまにも折れてしまいそうな柳腰を西洋風の不健康な女性に作り替えていったのには、小林の並々ならぬ苦労があったと思います。この作品では、蛾が一羽だけで、背景にレース模様が登場しています。レース模様は、この後の小林の作品では定番のパターンとなりますが、この作品では、中央の女性、蛾、背景のケースを描く線の性格がそれぞれ違っていて、まるで三つの異質な世界が同居しているような多元的なものが一つの画面に収まっているのです。それを線のバリエーションで表してしまっている。すごい作品だと思います。

「独り蝶」という作品です。典型的な小林の描く女性像が、背景とか小道具がほとんどない。ただし、この女性像は横顔や斜めからの角度でなくて正面から描いている。そのためか、線の細いところがはっきりと出ています。切れ長の目で長いまつげが顔からはみ出てしまうのは、松本零士の描く女性像をおもわせるところがあると思いますが、このようなところは日本画の美人画の影響も否定できないと思います。小林自身が東京下町の商家育ちで、西洋絵画とは無縁の環境の中、“隣室は両親の寝室で、父の趣味(御茶屋風のつくり)のその部屋には、半床の間があり、色紙に描かれた美人画が掛けてあった。その画は鏑木清方の『浅妻船』の画で、反り身になった胸にかけられた太鼓をうっている姿であった。長いたもとは、抱きしめれば折れてしまいそうな華奢な美しい胴体を支えているように、両方にひろがり、あおむいた顔は、こわれるように白く、細い鼻の下の唇は前歯がチラと見えるように、半ばひらかれ、大きな、きれ長の目は遠く遠く一点をみつめているようだった。その美しさは幼い私に淋しさも、こわさも、わすれさせ、闇がその絵を包んでしまうまで、じっと、その部屋にいたのを今でも思い出す。これらの光景は四十年たった現在でも不思議に明確に甦ってくる。そして清方と言う文学を連体とした絵画があたえた幼児期の影響は私にとっては絵画と言う原点にはじめて立った姿なのかもしれない。”という自身の言葉を残していて、日本画の美人画の影響を自らも認めています。ただし、小林は西洋モダンのスタイルを崩すことはなく、日本画の華奢でいまにも折れてしまいそうな柳腰を西洋風の不健康な女性に作り替えていったのには、小林の並々ならぬ苦労があったと思います。この作品では、蛾が一羽だけで、背景にレース模様が登場しています。レース模様は、この後の小林の作品では定番のパターンとなりますが、この作品では、中央の女性、蛾、背景のケースを描く線の性格がそれぞれ違っていて、まるで三つの異質な世界が同居しているような多元的なものが一つの画面に収まっているのです。それを線のバリエーションで表してしまっている。すごい作品だと思います。

小林は、『雨月物語』を何度か題材にして作品を制作しています。“世の中の不思議なこと、自分のこうして生きていること、また死後の世界の不安など、考えても考えてもわからないだらけのそんな私が、エドガー・アラン・ポーや上田秋成にひかれていったことは、当然だといえます。けれども日本人である私には、訳されたポーやワイルドの文学の美しさより、ごく自然に雨月物語の幽婉な美しさに引かれていきました。”という本人の言葉があるそうですが、あるいは“雨月物語のなかでも私のことに好きなのは世紀末的愛欲を感じる青頭巾です。非常に悪魔的で現代に息づいてい

ます。青頭巾を読んでいると時おり、オスカー・ワイルドのサロメを思い起こします。”とも言っているようで、小林は、『雨月物語』をポーやワイルドと並べて、世紀末の怪奇で不安な美として捉えていたと言えると思います。それゆえ、描かれた作品は日本的な幽玄の世界ではなくて、西洋モダニズムの世紀末的な画面になっていると思います。例えば1963年の「浅茅が宿(秋)」という作品をみると、和風の感じはしません。髪に飾られている葡萄の房はモダニズムのデザインです。この画面の女性の顔だけを描き、長い髪のスタイルは、小林はタイトルを変えて、小道具などの変化をつけて何度も繰り返し描いています。例えば1974年の「青い蝶」という作品では長い髪の代わりに頭巾を被っていますが、同じような形になっています。あるいは版画集『ポーに捧ぐ』の「モレラ」では一人ではなくて二人の女性の顔が寄り添っています。

ます。青頭巾を読んでいると時おり、オスカー・ワイルドのサロメを思い起こします。”とも言っているようで、小林は、『雨月物語』をポーやワイルドと並べて、世紀末の怪奇で不安な美として捉えていたと言えると思います。それゆえ、描かれた作品は日本的な幽玄の世界ではなくて、西洋モダニズムの世紀末的な画面になっていると思います。例えば1963年の「浅茅が宿(秋)」という作品をみると、和風の感じはしません。髪に飾られている葡萄の房はモダニズムのデザインです。この画面の女性の顔だけを描き、長い髪のスタイルは、小林はタイトルを変えて、小道具などの変化をつけて何度も繰り返し描いています。例えば1974年の「青い蝶」という作品では長い髪の代わりに頭巾を被っていますが、同じような形になっています。あるいは版画集『ポーに捧ぐ』の「モレラ」では一人ではなくて二人の女性の顔が寄り添っています。

展示はフロアがかわり、2階に階段で下ります。階段は吹き抜けになっていて、天井からオブジェが吊り下げられていました。

展示はフロアがかわり、2階に階段で下ります。階段は吹き抜けになっていて、天井からオブジェが吊り下げられていました。

小林は1964年に渡仏しました。もともと、版画の師匠である駒井哲郎は抽象的な傾向の作家で、彼が国際的に評価されると、それがトレンドとなっていきました。「昨日まで林檎を描いていた仲間が、いとも安易に抽象に転向して、造形性の追求などと唱えはじめた」そのような仲間から「軽蔑の目で見られるような絵を描き続ける自分は間違っているのかもしれないと思うようになり、自信を喪失」してしまいます。落ち込むドンゲに、堀口大學と小林の両親は、それならば思い切って海外へ行ってみたらと勧めます。パリでの滞在中は長谷川潔が身元引受人となってくれたそうです。長谷川潔は、パリでメゾチントという古い版画技法を復活させ、古風で静謐な独特の具象作品を産み出した版画家です。そので、小林はヨーロッパの版画を学び、伝統的な西洋絵画を浴びるように目にしたのでした。そこで、小林の作品世界は大きな広がりを見せるのです。それは、帰国後の「オフェリアの花」や「マドモアゼル」といった作品に早くも現われます。それまで、線の絵画で、作品画面は平面的だったのが、にわかに立体性を帯び、描かれた女性が生々しくなってきたのです。

版画集『雨月物語』は、1970年頃のようです。例えば「死は見つめる 浅茅が宿」という作品を見ると、同じ浅茅が宿でも、1963年の作品とは大きく異なります。画面全体のデザインがそもそも違うし、印象も異なります(二つ並んだ画像の左が1963年の作品で、右が1970年の作品です)。おそらく、この二つの作品の間には、1年半にわたるヨーロッパの滞在がはさまっているので、それが原因となっているのかもしれません。そのことは、後で触れようと思いますが、この1970年の作品は安定感というか落ち着きが増しているように見えます。女性に、存在感とまでは言えませんが、それまでの二次元的な、いかにも絵という女性像に比べて、人間的なものが感じられるものとなっています。例えば、相変わらず目は切れ長ですが、顔からはみ出してしまう極端さはなくなり、人間の目の範囲に収まっています。鼻も線の鋭さがなくなって小鼻まできちんと描かれています。画面のそれぞれのパーツを描く線の明確に区別できるほど違っていたのに、その区別がつきにくくなり、かえって線が統一された感じがします。以前はそれぞれ線が違っていたのに対して、ここでは一つの線の変化のような感じです。それゆえに多元的な画面から統一性のとれた画面に変化しています。それが全体として安定感あるものに変わったのではないかと思います。しかし、それにしても上田秋成の『雨月物語』の「浅茅が宿」という話は、戦乱の室町時代、京で一旗揚げようとして失敗し、長年捨て置いた我が家と妻のもとにもどった男が、待っていたのは変わり果てた妻で、変わり果てた彼女と一夜明かしたら、翌日、家は朽ち果て、骨と化したなきがらがあったという話です。この作品の女性は、その故郷に捨て置かれた妻の姿でしょう。それが洋装の上品な婦人の肖像画のように描かれているのです。能のものがたりのような幽玄な物語を、世紀末の耽美で怪奇なテイストの画面にしてしまうのも凄い感性だと思います。

「吉備津の釜」は、浮気性の男性が地味だがしっかり者の女房をだまして、愛人と駆け落ちし、妻の亡霊に復讐されるという話です。この話について、60年代の作品も1970年の作品も、復讐のために亡霊となった妻の顔が不気味に宙に浮かんでいるという基本的なデザインは変わりません。二つの作品の画像を並べてあり、左が60年代で、右が1970年の作品です。60年代の画面は、背後の三日月は両端が尖がっていますが、全体として鋭角的な印象で、切れ長の鋭い目は顔からはみ出ていて、その顔も顎が尖って、ツインテールの髪も下がった先端は尖っています。それらが鋭い線で描かれていて、とくに顔に表情があるわけではないのですが、画面全体に怨みとか殺気が漂っている感じがします。これに対して、1970年の作品は陰影が深くなります。浮いている顔が左に傾いて、顔の陰影が深くなっています。やはり顎は尖っていますが、60年代に比べて全体に丸みがかかっています。目は切れ長ですが、顔の中におさまっていて、落ちくぼんでいるように両端に深い陰があります。印象として、60年代の決然とした鋭さが後退して、何となく物憂げな雰囲気が漂っています。ここにあるのは、怨みに駆られているというよりは、復讐するという自らの運命に複雑な思いがあるというように見えます。それは、未だに男に愛情を持っているのか、復讐という行為に躊躇しているのか、だまされた自身の愚かさを後悔しているのか、色々と想像することができますが、60年代の作品のように一様ではない、つまり平面的ではない。それが、物憂げな表情となって、作品に深い陰影を作り出しているのです。

「吉備津の釜」は、浮気性の男性が地味だがしっかり者の女房をだまして、愛人と駆け落ちし、妻の亡霊に復讐されるという話です。この話について、60年代の作品も1970年の作品も、復讐のために亡霊となった妻の顔が不気味に宙に浮かんでいるという基本的なデザインは変わりません。二つの作品の画像を並べてあり、左が60年代で、右が1970年の作品です。60年代の画面は、背後の三日月は両端が尖がっていますが、全体として鋭角的な印象で、切れ長の鋭い目は顔からはみ出ていて、その顔も顎が尖って、ツインテールの髪も下がった先端は尖っています。それらが鋭い線で描かれていて、とくに顔に表情があるわけではないのですが、画面全体に怨みとか殺気が漂っている感じがします。これに対して、1970年の作品は陰影が深くなります。浮いている顔が左に傾いて、顔の陰影が深くなっています。やはり顎は尖っていますが、60年代に比べて全体に丸みがかかっています。目は切れ長ですが、顔の中におさまっていて、落ちくぼんでいるように両端に深い陰があります。印象として、60年代の決然とした鋭さが後退して、何となく物憂げな雰囲気が漂っています。ここにあるのは、怨みに駆られているというよりは、復讐するという自らの運命に複雑な思いがあるというように見えます。それは、未だに男に愛情を持っているのか、復讐という行為に躊躇しているのか、だまされた自身の愚かさを後悔しているのか、色々と想像することができますが、60年代の作品のように一様ではない、つまり平面的ではない。それが、物憂げな表情となって、作品に深い陰影を作り出しているのです。

『エドガー・アラン・ポーに捧ぐ』という1972年の銅版画集です。“ドンゲにおけるポーとは、自己投影の鏡であり、世界認識の表象にほかならない。ドンゲのデリケートな多感な線は、ポーのように、世界の崩壊を鋭く感受した稀有な人間によって、はじめて描きうるものであり、その透明な、薄明な、あるいは暗黒な空虚空間は、同じく存在の非存在を深く認識したものによってのみ、生み出しうるものだろう。世界と存在の本質について、なにかを見てしまった人間は、もはや自分の認識した蔵を忠実に伝達するだけであり、絵を描くことに、いささかも説明を加える必要はない。ドンゲの版的イメージは、その結果として、驚くべきほど確定的であり、見るものにけっして説明をもとめず、ある種の確証を提示するだけである。すべてが、存在がまさしくそのようなものとしてあるかのような確かさをもって、顕現する。一見して、極度に静謐で、無言な画面だが、それはなにものにも置きかえられない強固なリアリティを以って迫ってくる。”と語っている人もいます。

『エドガー・アラン・ポーに捧ぐ』という1972年の銅版画集です。“ドンゲにおけるポーとは、自己投影の鏡であり、世界認識の表象にほかならない。ドンゲのデリケートな多感な線は、ポーのように、世界の崩壊を鋭く感受した稀有な人間によって、はじめて描きうるものであり、その透明な、薄明な、あるいは暗黒な空虚空間は、同じく存在の非存在を深く認識したものによってのみ、生み出しうるものだろう。世界と存在の本質について、なにかを見てしまった人間は、もはや自分の認識した蔵を忠実に伝達するだけであり、絵を描くことに、いささかも説明を加える必要はない。ドンゲの版的イメージは、その結果として、驚くべきほど確定的であり、見るものにけっして説明をもとめず、ある種の確証を提示するだけである。すべてが、存在がまさしくそのようなものとしてあるかのような確かさをもって、顕現する。一見して、極度に静謐で、無言な画面だが、それはなにものにも置きかえられない強固なリアリティを以って迫ってくる。”と語っている人もいます。

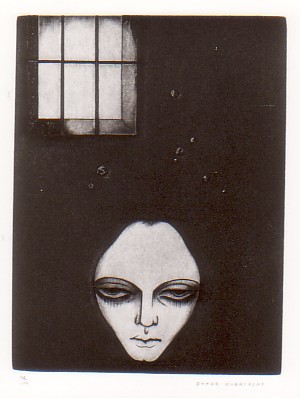

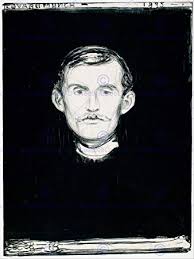

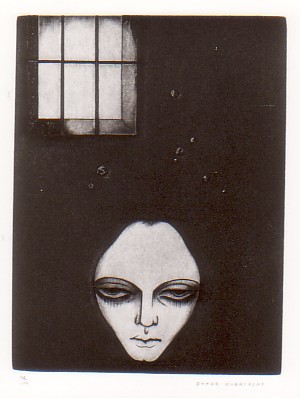

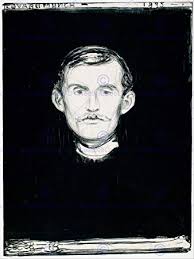

その中から「ベニレス」という作品を見てみましょう。数あるポーの作品の中から「ベニレス」を選んで作品にしたというのが、上の言葉のようなポーとの親近性を示しているのでしょう。「ベニレス」という物語は、ポーの物語の中でも最も猟奇的なものではないかと思います。ベニレスとは女性の名前で、主人公と結婚することになる美しい女性です。しかし、彼女は病気に罹って様相を一変させます。まもなく、彼女は亡くなってしまいますが、主人公は彼女の歯に執着し、墓をあばき死体から歯を抜き取ろうとします。しかし、彼女は死んでいなかった。そういう話です。小林の作品で描かれているのは、その異常な性向の主人公なのか、ベニレスなのか分かりませんが、どっちとも取れます。暗い部屋に顔だけが浮かび上がるのは、棺桶の隠喩か、タブーを犯す主人公の暗示しているのか、いずれにしても、病的な顔です。窓から差し込む光だけの真っ暗な室内で白い顔だけが浮かび上がり、その顔を小林独特の鋭い線でくっきりと描いているところが、暗闇と対照されて異常性を際立たせていると思います。ムンクの自画像で、暗闇に顔が浮いているように見えるものがあったと思います。

その中から「ベニレス」という作品を見てみましょう。数あるポーの作品の中から「ベニレス」を選んで作品にしたというのが、上の言葉のようなポーとの親近性を示しているのでしょう。「ベニレス」という物語は、ポーの物語の中でも最も猟奇的なものではないかと思います。ベニレスとは女性の名前で、主人公と結婚することになる美しい女性です。しかし、彼女は病気に罹って様相を一変させます。まもなく、彼女は亡くなってしまいますが、主人公は彼女の歯に執着し、墓をあばき死体から歯を抜き取ろうとします。しかし、彼女は死んでいなかった。そういう話です。小林の作品で描かれているのは、その異常な性向の主人公なのか、ベニレスなのか分かりませんが、どっちとも取れます。暗い部屋に顔だけが浮かび上がるのは、棺桶の隠喩か、タブーを犯す主人公の暗示しているのか、いずれにしても、病的な顔です。窓から差し込む光だけの真っ暗な室内で白い顔だけが浮かび上がり、その顔を小林独特の鋭い線でくっきりと描いているところが、暗闇と対照されて異常性を際立たせていると思います。ムンクの自画像で、暗闇に顔が浮いているように見えるものがあったと思います。

ポーの作品の中で怪奇と言えば「アッシャー家の崩壊」です。小林は、とくに「アッシャー家の崩壊」については2作品を制作しています。ここではそのうちのひとつ「マデライン姫」を見てみましょう。ほかの作品のように一本の線を一気に引くのではなくて、極細の線を何本も引いて重ねていて、線や面を作り出している。まるで鉛筆で描いたスケッチのようです。それは。物語の女性が病的であることも要因していますが、おそらく小林の作品の中でも、平面的な線画からもっとも遠ざかって、立体的な面を描く方向に寄った作品ではないかと思います。それゆえに、衰弱した人の身体的な姿が、生々しく表れていて、小林のほかの作品のシンボリックなイメージから遠い作品だと思います。私は、今回の展示の中で、この作品が、一番病的で、ネガティブな印象を持ちました。これ以外にも小林は病的なものを描いていますが、それらは生々しさはなくて、比喩的あるいはシンボリックで、ネガティブに感じをおぼえさせることがないのです。そのような突き放した感じは、この作品にはありません。「ベニレス」が生々しさを欠いたシンボリックな極致だったので、この版画集は両極ともいえる全く傾向の異なる作品が同居していると言えます。それは、小林が挑戦的な姿勢でいたことの表われではないかと思います。

ポーの作品の中で怪奇と言えば「アッシャー家の崩壊」です。小林は、とくに「アッシャー家の崩壊」については2作品を制作しています。ここではそのうちのひとつ「マデライン姫」を見てみましょう。ほかの作品のように一本の線を一気に引くのではなくて、極細の線を何本も引いて重ねていて、線や面を作り出している。まるで鉛筆で描いたスケッチのようです。それは。物語の女性が病的であることも要因していますが、おそらく小林の作品の中でも、平面的な線画からもっとも遠ざかって、立体的な面を描く方向に寄った作品ではないかと思います。それゆえに、衰弱した人の身体的な姿が、生々しく表れていて、小林のほかの作品のシンボリックなイメージから遠い作品だと思います。私は、今回の展示の中で、この作品が、一番病的で、ネガティブな印象を持ちました。これ以外にも小林は病的なものを描いていますが、それらは生々しさはなくて、比喩的あるいはシンボリックで、ネガティブに感じをおぼえさせることがないのです。そのような突き放した感じは、この作品にはありません。「ベニレス」が生々しさを欠いたシンボリックな極致だったので、この版画集は両極ともいえる全く傾向の異なる作品が同居していると言えます。それは、小林が挑戦的な姿勢でいたことの表われではないかと思います。

『雨月物語』にせよ『ポーに捧ぐ』にせよ、すべての作品を紹介したいのですが、あとひとつ「ヴァンパイア」で打ち止めにしようと思います。この抱擁の構図は、クリムトそのものではないでしょうか。そして、抱擁しているように見える二人の描き方は「ベニレス」とも「マデライン姫」とも違う、マンガのような平面的な線画です。それだけに、吸血鬼の恐怖とか、裸体のエロチシズムといった生々しい要素は全くなくて、その代わりに、二人の身体の輪郭を描く線の滑らかな曲線が艶めかしい。初期の作品のような、一本の線の中で変化が大きい、劇的な要素は抑えられていますが、その代わりに伸びやかさがあって、勢いを感じさせ、その線が身体の輪郭をなぞるように、くねるように、柔らかな曲線を描いていくのです。したがって、構図はクリムトそっくりですが、クリムトの人物が金箔などの装飾に埋もれてしまうのに対して、小林の作品はむき出しで、輪郭がくっきりしている(ふたつ並んだ右が小林の「ヴァンパイア」、左がクリムトの「抱擁」です)。

『雨月物語』にせよ『ポーに捧ぐ』にせよ、すべての作品を紹介したいのですが、あとひとつ「ヴァンパイア」で打ち止めにしようと思います。この抱擁の構図は、クリムトそのものではないでしょうか。そして、抱擁しているように見える二人の描き方は「ベニレス」とも「マデライン姫」とも違う、マンガのような平面的な線画です。それだけに、吸血鬼の恐怖とか、裸体のエロチシズムといった生々しい要素は全くなくて、その代わりに、二人の身体の輪郭を描く線の滑らかな曲線が艶めかしい。初期の作品のような、一本の線の中で変化が大きい、劇的な要素は抑えられていますが、その代わりに伸びやかさがあって、勢いを感じさせ、その線が身体の輪郭をなぞるように、くねるように、柔らかな曲線を描いていくのです。したがって、構図はクリムトそっくりですが、クリムトの人物が金箔などの装飾に埋もれてしまうのに対して、小林の作品はむき出しで、輪郭がくっきりしている(ふたつ並んだ右が小林の「ヴァンパイア」、左がクリムトの「抱擁」です)。

「女と猫」という1975年の作品。展覧会のチラシでは別の作品が使われていましたが、ポスターには使われていました。小林ドンゲという作家を代表する作品であるといって間違いはないと思います。初期の線による平面的な作品と、渡仏によって広がった伝統的な西洋絵画の影響が、この作品で見事に融合して、完成されたスタイルになっていると思います。この作品の女性のポーズや画面の構成は、レオナルド・ダ=ヴィンチの「白貂を抱く貴婦人」に感化されたと指摘する人もいるということです(ふたつを並べて、右が小林の「女と猫」、左がダヴィンチの「白貂を抱く貴婦人」です。)。たしかに、全体として安定して落ち着いた印象が強いです。『雨月物語』や『ポーに捧ぐ』の病的な要素か、気にすれば残滓はあるものの、ほとんど感じられません。女の顔の全体は、尖ったような顎や切れ長の目とか、これまで小林の顔のパターンです。以前の作品では、日本画やマンガのような平面的なパターン

のようでした。しかし、この作品では、そのパターンを踏みながらも、決して平面的な印象を受けません。それは、ひとつには生き生きとした線が、これまでのように突出して自己主張していないこと。また、控えめにですが、その線を繊細に重ねて、ポイントで陰影を作っていること。そして、目に生命感があって、それが口が微妙に歪むことで表情を作っているのと連動していること、それらのことで、この作品の女性は、平面的な描かれた顔から、人の顔になっていると思います。それは、以前の作品が足りないというのではなくて、日本画がそうであるように、そういうものとして画面全体が構成され、それで成立していたというものです。あえて言えば、シンボリックで幻想的(耽美)な画面には、生々しい人間的な要素は邪魔といってもよかった。しかし、この作品は、そういう画面でも、人物が人の顔になっても成立するようになった、ということです。つまり、人がいることと幻想的な耽美が共存することができたということです。細部に目を転じると、女性の前髪のカールした部分の髪の毛のフワッとした柔らかな表現。これを線で描いているのです。いったい、どうやったら、こんなことが可能になるのか。これは、女性が抱いている猫の毛も、髪の毛と質は違いますが、やはりフワッと柔らかい。その柔らかさだけを見ていてもいい作品です。

のようでした。しかし、この作品では、そのパターンを踏みながらも、決して平面的な印象を受けません。それは、ひとつには生き生きとした線が、これまでのように突出して自己主張していないこと。また、控えめにですが、その線を繊細に重ねて、ポイントで陰影を作っていること。そして、目に生命感があって、それが口が微妙に歪むことで表情を作っているのと連動していること、それらのことで、この作品の女性は、平面的な描かれた顔から、人の顔になっていると思います。それは、以前の作品が足りないというのではなくて、日本画がそうであるように、そういうものとして画面全体が構成され、それで成立していたというものです。あえて言えば、シンボリックで幻想的(耽美)な画面には、生々しい人間的な要素は邪魔といってもよかった。しかし、この作品は、そういう画面でも、人物が人の顔になっても成立するようになった、ということです。つまり、人がいることと幻想的な耽美が共存することができたということです。細部に目を転じると、女性の前髪のカールした部分の髪の毛のフワッとした柔らかな表現。これを線で描いているのです。いったい、どうやったら、こんなことが可能になるのか。これは、女性が抱いている猫の毛も、髪の毛と質は違いますが、やはりフワッと柔らかい。その柔らかさだけを見ていてもいい作品です。

「サロメ・踊りの報酬」という1975年の作品です。これはまた、ギュスターヴ・モローの「出現」にそっくりです。小林は、渡仏して作品に触れたことからでしょうか、このように人物のポーズやデザインを作品に持ってきてしまうものが、けっこうあります。しかし、この作品もそうですが、決してパクリにならず、小林ドンゲの作品になってしまっている。この作品でもポーズは同じですが、それは写すのが不正確というのではなく、小林の作品に変化させられていると思います。この作品では、モローが物語の場面になっていて、背景となっている宮殿の大広間を描き込んでいるのに対して、小林の場合には背景を一切省略して、空白のなかでサロメとヨハネの首だけを描いている。むしろ余白を生かしているところが大きく異なります。

「サロメ・踊りの報酬」という1975年の作品です。これはまた、ギュスターヴ・モローの「出現」にそっくりです。小林は、渡仏して作品に触れたことからでしょうか、このように人物のポーズやデザインを作品に持ってきてしまうものが、けっこうあります。しかし、この作品もそうですが、決してパクリにならず、小林ドンゲの作品になってしまっている。この作品でもポーズは同じですが、それは写すのが不正確というのではなく、小林の作品に変化させられていると思います。この作品では、モローが物語の場面になっていて、背景となっている宮殿の大広間を描き込んでいるのに対して、小林の場合には背景を一切省略して、空白のなかでサロメとヨハネの首だけを描いている。むしろ余白を生かしているところが大きく異なります。

だから、作品の元ネタを探すというのは、あまり趣味のいいことではないかもしれません。また、小川国夫の小説『塵に』に挿絵をいれたうちのひとつが、これはモローのポーズを使っているものがあります。

銅版画集『火の処女 サロメ』から「火の舞踏」という作品です。少し太めの身体で、腹のくびれから腰の広がりといった肉体の曲線が艶めかしい。珍しくエロチックな要素が見られる作品です。この版画集になると、全くと言っていいほど背景は描かれなくなり、余白を大きくとって、シンプルに中心となる人物のみを描き、その人物自体もシンプルに描くようになっています。小林は、銅版画でもエングレーヴィングの技法を中心とすることで姿勢が一貫しています。ところが、過去に、よくエングレーヴィングの技法を用いた画家たち、その代表者がアル

ブレヒト・デューラーですが、この人たちは画面に無数の線を描き込み、それこそ画面は線があふれるほどに描き込まれている作品を制作しています。余白なんてありません。そうしないと、絵の具なら色を塗ってしまえるところを、その代わりに無数の線を重ねるように入り込んで、色を塗ったと同じような効果を作り出しているのです。しかし、小林はデューラーなどとは正反対の方向性の作品を描きました。つまり、線を極限まで減らして、余白ばかりとなり、絵の具で彩色した絵画とは異質な画面を作り出したのです。その極限ともいえる、余白ばかりのシンプルな作品が、この版画集ではないかと思います。

ブレヒト・デューラーですが、この人たちは画面に無数の線を描き込み、それこそ画面は線があふれるほどに描き込まれている作品を制作しています。余白なんてありません。そうしないと、絵の具なら色を塗ってしまえるところを、その代わりに無数の線を重ねるように入り込んで、色を塗ったと同じような効果を作り出しているのです。しかし、小林はデューラーなどとは正反対の方向性の作品を描きました。つまり、線を極限まで減らして、余白ばかりとなり、絵の具で彩色した絵画とは異質な画面を作り出したのです。その極限ともいえる、余白ばかりのシンプルな作品が、この版画集ではないかと思います。

他に「炎上」という作品を見てみましょう。サロメが、ヨハネの首を円形の台に乗せて、見入っています。たしか、同じような構図はモローにもあるし、オーブリー・ビアズリーのペン画にもあると思います。台から垂れ下がったヨハネの髪の毛の描き方は、ビアズリーそっくりです。この作品では、サロメの顔と手は描かれていますが、それ以外の身体は消えてしまっています。また、髪の毛は半透明のようで、まるで消えかかっているようです。それに対して、顔がはっきりと描かれていて、視線をヨハネの首の方へ流し目をするように向けて、唇は微笑をたたえています。表情がはっきり見て取れるのです。モローやビアズリーは、サロメの身体まで隈なくくっきりと描かれていますが、彼女の表情を窺い知ることはできません。したがって、サロメがヨハネの首を所望したという行為そのものが描かれている。これに対して、小林の描くサロメはヨハネの首を見て、微笑んでいます。それは、異常な欲望を満たして、これ以上望むものはないから、もうこの世に未練はないと、自ら存在を消し去ろうとする究極の満足感を表しているようにも見えてきます。そこに、ビアズリーのような装飾的な舞台装置はないのに、ジワジワと締め付けられるような不気味さや恐怖を感じさせるのです。

他に「炎上」という作品を見てみましょう。サロメが、ヨハネの首を円形の台に乗せて、見入っています。たしか、同じような構図はモローにもあるし、オーブリー・ビアズリーのペン画にもあると思います。台から垂れ下がったヨハネの髪の毛の描き方は、ビアズリーそっくりです。この作品では、サロメの顔と手は描かれていますが、それ以外の身体は消えてしまっています。また、髪の毛は半透明のようで、まるで消えかかっているようです。それに対して、顔がはっきりと描かれていて、視線をヨハネの首の方へ流し目をするように向けて、唇は微笑をたたえています。表情がはっきり見て取れるのです。モローやビアズリーは、サロメの身体まで隈なくくっきりと描かれていますが、彼女の表情を窺い知ることはできません。したがって、サロメがヨハネの首を所望したという行為そのものが描かれている。これに対して、小林の描くサロメはヨハネの首を見て、微笑んでいます。それは、異常な欲望を満たして、これ以上望むものはないから、もうこの世に未練はないと、自ら存在を消し去ろうとする究極の満足感を表しているようにも見えてきます。そこに、ビアズリーのような装飾的な舞台装置はないのに、ジワジワと締め付けられるような不気味さや恐怖を感じさせるのです。

版画集は、これくらいにして、単品の作品を見ていきましょう。「飢餓海峡」は水上勉の小説を題材にしたものでしょう。ここに描かれているのは、小説の中で青森の遊郭で一夜の出会いの男を待ち続ける薄幸の女性の姿でしょうか。サロメやポーのヒロインの顔となっていた、あの特徴的な顔で、日本的な和服の女性を描いています。これが不思議と似あっていて、はかなさと気だるさ、そこに諦めたような虚しさを漂わせています。「水無月の女」は口紅と髪飾りと帯留めの赤が印象的に映えて、それが、小説では、彼女は待ち続けた男性と再会したときに、当の、その男性に殺されてしまうのですが、その悲劇的な最期を暗示するような、強調された赤は血の色を連想させる。鮮やかだけれど、残酷で悲しい、そういう雰囲気が気だるい雰囲気となって画面全体に、情緒的なエロチシズムを感じさせます。背景の着物の縞のような模様が、夢うつつの世界を作り出していると思います。この画面の細いがくっきりした女性の輪郭線と着物と背景のうすぼんやりした線の使い分け。すごいと思います。この作品を見ていると、同じ頃、マンガの世界で活躍していた上村一夫の描く薄幸の女性たちが、とてもよく似ていると思いました。

版画集は、これくらいにして、単品の作品を見ていきましょう。「飢餓海峡」は水上勉の小説を題材にしたものでしょう。ここに描かれているのは、小説の中で青森の遊郭で一夜の出会いの男を待ち続ける薄幸の女性の姿でしょうか。サロメやポーのヒロインの顔となっていた、あの特徴的な顔で、日本的な和服の女性を描いています。これが不思議と似あっていて、はかなさと気だるさ、そこに諦めたような虚しさを漂わせています。「水無月の女」は口紅と髪飾りと帯留めの赤が印象的に映えて、それが、小説では、彼女は待ち続けた男性と再会したときに、当の、その男性に殺されてしまうのですが、その悲劇的な最期を暗示するような、強調された赤は血の色を連想させる。鮮やかだけれど、残酷で悲しい、そういう雰囲気が気だるい雰囲気となって画面全体に、情緒的なエロチシズムを感じさせます。背景の着物の縞のような模様が、夢うつつの世界を作り出していると思います。この画面の細いがくっきりした女性の輪郭線と着物と背景のうすぼんやりした線の使い分け。すごいと思います。この作品を見ていると、同じ頃、マンガの世界で活躍していた上村一夫の描く薄幸の女性たちが、とてもよく似ていると思いました。

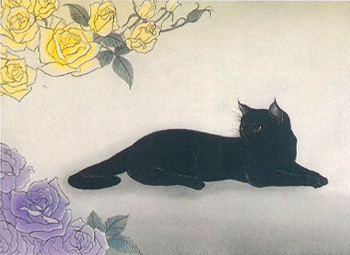

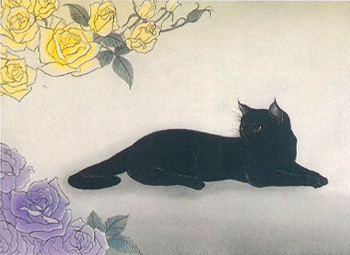

「薔薇薄暮」という1990年の作品です。私は、これを見て、菱田春草の黒猫を思い出しました。色刷りのようですが、これが版画なのかと、信じられませんでした。黒猫の黒が深々としていてフワフワの柔らかい感じがする。人はデフォルメして描いているのに、この黒猫は、そういう作為が感じられず、すなおで自然な印象です。それでいて、親密で、いつまでも眺めていたくなるような作品です。いままで、どちらかというと複雑なところがあって、色々と触発されて考えたりする(そういう刺激があるというのが小林の作品の大きな魅力になっていると思います)。ストレートに感じることもできるのですが、見る者と作品の間にいくつかのクッション(屈折)がありました。その最後近くのところで、なにかホッとするような作品との出会いがありました。

「薔薇薄暮」という1990年の作品です。私は、これを見て、菱田春草の黒猫を思い出しました。色刷りのようですが、これが版画なのかと、信じられませんでした。黒猫の黒が深々としていてフワフワの柔らかい感じがする。人はデフォルメして描いているのに、この黒猫は、そういう作為が感じられず、すなおで自然な印象です。それでいて、親密で、いつまでも眺めていたくなるような作品です。いままで、どちらかというと複雑なところがあって、色々と触発されて考えたりする(そういう刺激があるというのが小林の作品の大きな魅力になっていると思います)。ストレートに感じることもできるのですが、見る者と作品の間にいくつかのクッション(屈折)がありました。その最後近くのところで、なにかホッとするような作品との出会いがありました。

は、それとそっくりなほどの作品です。おそらく、野草に人の顔の形をした花が咲くなどというデザインはユニークなものなので、ルドンの作品がオリジナルで、それに倣って描いたのだろうと思います。小林は女の顔のイメージについて、いろいろいな試みをしていて、これも、その一環なのだろうと思います。ただし、アイディアはそっくりでも、描き方は小林とルドンとでは全く違います。小林の描く顔は一気に線を引いた勢いがあるのに対して、ルドンの線は細く弱々しい。そこにルドンの不安定さ、見る者が危険と感じる所以となっています。しかし、小林の描く「沼の花」は花となった女性の顔が光っているようで、彼女の雰囲気をシンボライズしたといえそうで、しかも女の顔が、「泣いている私」とは違って、小林の描く女性の顔をとり始めている、その兆しのようなことになっています。小林の場合、不気味なルド

は、それとそっくりなほどの作品です。おそらく、野草に人の顔の形をした花が咲くなどというデザインはユニークなものなので、ルドンの作品がオリジナルで、それに倣って描いたのだろうと思います。小林は女の顔のイメージについて、いろいろいな試みをしていて、これも、その一環なのだろうと思います。ただし、アイディアはそっくりでも、描き方は小林とルドンとでは全く違います。小林の描く顔は一気に線を引いた勢いがあるのに対して、ルドンの線は細く弱々しい。そこにルドンの不安定さ、見る者が危険と感じる所以となっています。しかし、小林の描く「沼の花」は花となった女性の顔が光っているようで、彼女の雰囲気をシンボライズしたといえそうで、しかも女の顔が、「泣いている私」とは違って、小林の描く女性の顔をとり始めている、その兆しのようなことになっています。小林の場合、不気味なルド

『エドガー・アラン・ポーに捧ぐ』という1972年の銅版画集です。“ドンゲにおけるポーとは、自己投影の鏡であり、世界認識の表象にほかならない。ドンゲのデリケートな多感な線は、ポーのように、世界の崩壊を鋭く感受した稀有な人間によって、はじめて描きうるものであり、その透明な、薄明な、あるいは暗黒な空虚空間は、同じく存在の非存在を深く認識したものによってのみ、生み出しうるものだろう。世界と存在の本質について、なにかを見てしまった人間は、もはや自分の認識した蔵を忠実に伝達するだけであり、絵を描くことに、いささかも説明を加える必要はない。ドンゲの版的イメージは、その結果として、驚くべきほど確定的であり、見るものにけっして説明をもとめず、ある種の確証を提示するだけである。すべてが、存在がまさしくそのようなものとしてあるかのような確かさをもって、顕現する。一見して、極度に静謐で、無言な画面だが、それはなにものにも置きかえられない強固なリアリティを以って迫ってくる。”と語っている人もいます。

『エドガー・アラン・ポーに捧ぐ』という1972年の銅版画集です。“ドンゲにおけるポーとは、自己投影の鏡であり、世界認識の表象にほかならない。ドンゲのデリケートな多感な線は、ポーのように、世界の崩壊を鋭く感受した稀有な人間によって、はじめて描きうるものであり、その透明な、薄明な、あるいは暗黒な空虚空間は、同じく存在の非存在を深く認識したものによってのみ、生み出しうるものだろう。世界と存在の本質について、なにかを見てしまった人間は、もはや自分の認識した蔵を忠実に伝達するだけであり、絵を描くことに、いささかも説明を加える必要はない。ドンゲの版的イメージは、その結果として、驚くべきほど確定的であり、見るものにけっして説明をもとめず、ある種の確証を提示するだけである。すべてが、存在がまさしくそのようなものとしてあるかのような確かさをもって、顕現する。一見して、極度に静謐で、無言な画面だが、それはなにものにも置きかえられない強固なリアリティを以って迫ってくる。”と語っている人もいます。