�Q�O�P�V�N�P�Q���P�Q���i�j�����q�s�����p��

���̓W����ɂ��ẮA�ȑO�ɁA�����̐܂ɒm���ċ������������̂͊m���ł����A���̌�A�Y��Ă��܂����B���ꂪ�A���̑O���ɗp���Ɍ������r���ŁA���R���̓W����̃|�X�^�[�����āA���T���ʼn�����I����Ă��܂����ƂɋC�����Ă��܂��܂����B���̔��p�ق́A�E�ꂩ���r�I�߂��Ƃ���ɂ���A�ߌ�V���̕قƂ������ƂȂ̂ŁA�d�����I��点�ċ삯����A�P���Ԓ��x�͌��邱�Ƃ��ł���ƌv�Z�����܂����B

���̓W����ɂ��ẮA�ȑO�ɁA�����̐܂ɒm���ċ������������̂͊m���ł����A���̌�A�Y��Ă��܂����B���ꂪ�A���̑O���ɗp���Ɍ������r���ŁA���R���̓W����̃|�X�^�[�����āA���T���ʼn�����I����Ă��܂����ƂɋC�����Ă��܂��܂����B���̔��p�ق́A�E�ꂩ���r�I�߂��Ƃ���ɂ���A�ߌ�V���̕قƂ������ƂȂ̂ŁA�d�����I��点�ċ삯����A�P���Ԓ��x�͌��邱�Ƃ��ł���ƌv�Z�����܂����B

���̔��p�ق͔����q�̉w����P�T�����炢�������A����Ήw�̊O��̈ʒu�ł����A���X�X�łP�K�ɃX�[�p�[�}�b�g�������Ă���G���r���̂Q�K�̈ꕔ�̃X�y�[�X�������Ă��܂��B�����ق̕��ق̂悤�ȕ��͋C�ł��B���̂悤�ȏꏊ�ŁA�����ŁA���Ԃ��قP���ԑO�Ƃ������ƂŊՎU�Ƃ��Ă��邩�Ɨ\�z���Ă��܂������A���l�̗��َ҂����āA���̉�Ƃ̃t�@���͂�����������̂��Ƃ������Ƃ�������܂����B������A���Ă����l�ɂ͘V��j���̕肪�Ȃ��āA�o���G�e�B�ɕx��ł��܂����B�K�x�Ȑl�e������̂ŁA�Â��Ȓ��ŁA�ْ���������Ƃ����A�����ɂ������͋C�������Ǝv���܂��B

���āA�����[�q�Ƃ����l�ɂ��ẮA�W����̃p���t���b�g�ɏ�����Ă���Љ�����p���܂��B

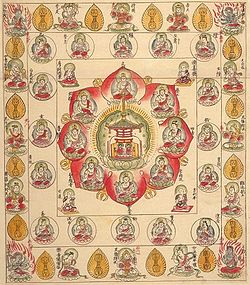

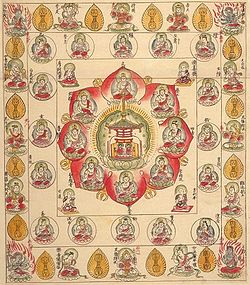

�g���ʼn�ƁA�����[�q(�P�X�T�T�N�`�P�X�W�V�N)���A���̒Z�����U�̒��Ŏc������i�͋͂��R�O�_�B�v���\����O���R�I�v�Ȃǂ̕��w�ɌX�|���A�_��I�A�^���I�ȁu���ꐫ�v�ɂ�����������k��Ῐf�I�ȓ��ʼn�́A�v��R�O�N���o�āA���Ȃ��l�X�𖣗����Ă��܂��B�{�W����ł́A��܂̓��ʼn�ƂƂ��ē`���I�Ɍ���鐴���[�q�̑S���ʼn�ƁA���̌��ŋy�щ��G�f�`�A�Ō�̊�����u�Ǔ��v�̐���ߒ�������������A����m�[�g�ȂǁA�����\���܂ޗl�X�Ȏ�����W�����܂��B�܂��A�ޏ����e���������[���b�p�̉�ƁE�ʼn��(�W���b�N�E�J���A�M���X�^�[���E�����[�A���h���t�E�u���X�_���A�I�f�B�����E���h��)�̍�i���Љ�A�����̐���̌�������ǂ�A���̑S�e�ɔ���܂��B�h

���̓W����̊��z�́A�����������p�ň�ʓI�ȉ�Ƒ����Љ�āA���l�͕K�������i�Ƃ������͑��j��ʑ��̒ʂ�Ɏ��킯�ł͂Ȃ��̂ŁA���̈�ʑ��ƈقȂ�Ƃ�����q�ׂĂ����Ƃ������������Ă��܂��B������A���̈��p�́A���̊��z���q�ׂ邽�߂̕X���x�Ɏv���Ă���������Ό��\�ł��B�����[�q�Ƃ�����Ƒ��ɂ��ĊȒP�ɑ�G�c�Ɋ������C���[�W���q�ׂĂ����ƁA���̐l�̍�i�́A�����ɂ��������A���������āA�R�������̂悤�ɕ`���Ă��ĂƁA��r�I���t�Ő������Ղ��Ƃ��낪����܂��B�������Č�������t����Ŕ�䍂���ƕ���̏�ʂ���錾�t�̂悤�ɂȂ��Ă���A�Ƃ����̂��ޏ��̍�i�̕��ꐫ�Ƃ������Ƃł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�Ƃ����̂��A�ޏ��̍�i�̉�ʂɂ͕���I�ȓ������Ȃ��āA�~�܂��Ă����ԂȂ̂ł��B����ƁA��ʂɓo�ꂷ��l���͈�l�ŁA�l�Ɛl�Ƃ̊W�͉�ʂɂ͂���܂���B������h���}�͐��܂�Ȃ��̂ł��B�ޏ��̓`�L�I��������͓Ǐ��ƂŁA��i�������̕\���Ɏg��ꂽ�Ƃ��A��Ɩ{�l���m�[�g�Ɍ��t����������c�����Ƃ������Ƃ���A���������������������̂�������܂��A�����������Ƃ��ɂ��āA���S�ɍ�i�̉�ʂ��畨��������邱�Ƃ́A���̏ꍇ�́A����܂���ł����B�����A��ʂ����t�ɂ��₷���Ƃ������ƂƁA��ʂ��W�J������A�[�߂���Ƃ����������������Ȃ��Ƃ������ƂȂǂ���A���̐l�̍�i�́A���ꎩ�̂œƗ��A�������Ă��ĉ�ʂ����邾���ł����Ƃ����̂ł͂Ȃ��A��ʊO�̉����Ɉˑ����Ă���Ƃ��낪���邱�Ƃ͔ے�ł��Ȃ��Ǝv���܂����B�������A����͕���ł͂���܂���B���ƌ������猾�����A�Ⴆ�A�����鏭����Ƃ������炢���̂ł��傤���i���Ȃ�I�W�T���I�ȃA�i�N���̌������ɂȂ�܂����j�A���͂���̂��m��܂��A���a�̍��̏����G���̓��e���Ȃǂɂ悭�������|�G�����̃C���X�g�ɒʂ���悤�ȃe�C�X�g�ł͂Ȃ����B�����Ƃ����ƁA���̐l�̍�i�́A���ʂ͏������オ�I���Ƒ��Ƃ��Ă��܂��Ƃ���ɁA�����Ƌ������A�����˂��l�߂Ă��������̂Ƃ�����ۂ����������܂����B����Ӗ��A�ꎞ���̏����}���K�ɋ߂����E�ł��B����ꂽ��Ԃ̒��œ��ʂƊO�ς̋��E���n�����A���̔��ʂŐ��E��Z���ɂ��Ă����B������A����l��I�Ԃ��ƂɂȂ邵�A���ɂ́A���̐��E�ɓ��荞�߂Ȃ������������܂����B���̈���ŁA�����������E�͌����ł͂���܂���B

�ł́A�X�̍�i�����Ă��������Ǝv���܂��B�W���́A�����̏K��ȊO�͔ʼn��i�Ɖ��M�̉��G���Q�����ׂēW�����Ă���܂����B�Q��������ׂ�ƁA���������̒��ŕ`������i��z���ł���Ƃ����W���������Ǝv���܂��B�܂��A�t���A�̐^�ɂ͎Q�l�Ƃ��āA��Ƃ̃m�[�g�Ǝ���������J��Ԃ��Ċ����܂łɎ���������Ă������`�Ղ�ǂ������邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă��܂����B�������A���͏o���オ������ʂ����āA���ꂱ��l���錩��������̂ŁA��i�ȊO�͂ǂ��ł������̂ŁA�قƂ�nj��܂���ł����B

�ŏ����u���̖ڃ����Y�v�i���}�j�Ƃ�����i�͉�ʂ��S���������A��̂悤�ȍ�i�ł����A���ɂ��_���ߊ���Ă����āA�Ō�͊�ɐڋ߂��Đ����̂��������ł݂�悤�Ɋg�債�ĕ`�����Ƃ�����i�ł��B���̐����̂̃����Y���Ԗڂŕ`����Ă���̂ł����A���̔��ׂ����������B���̔��ׂɕ`���Ƃ����Ƃ��낪�����Ƃ�����Ƃ̓����Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���͓��ʼn�Ƃ�������ɏڂ����͂Ȃ��̂ł����A�L���ȍ�i�ł̓h�C�c�E���l�T���X�̃f���[���[�̍�i�A�Ⴆ�u�������R���A�T�v�Ƃ�����i�Ȃǂ́A�ׂ����Ƃ���܂ŏڂ����`����Ă��āA���Ƃ��Ɠ��ʼn�Ƃ����̂͒����ȗ��A�ׂ�����ƂȂ̂��Ƃ͎v���܂����A����ɂ��Ă������̏ꍇ�́A���ʼn�Ƃ����\�����@�ŕM�������ĖʂŊG�̋��h��Ƃ������Ƃ��ł����ɁA���łɏ����������ŕ`�������Ȃ��̂ŁA�ʂ�\�킷���߂ɍׂ��������Ɉ����ĖʂɌ�����Ƃ����K�v�����Ƃ���ŁA����ȏ�ׂ̍����������I�ɒNj����Ă���Ƃ������Ƃ��A���̍�i�̊�̃����Y�����Ă���ƁA���������p���������o���ɕ\���Ă���Ǝv���܂��B

�ŏ����u���̖ڃ����Y�v�i���}�j�Ƃ�����i�͉�ʂ��S���������A��̂悤�ȍ�i�ł����A���ɂ��_���ߊ���Ă����āA�Ō�͊�ɐڋ߂��Đ����̂��������ł݂�悤�Ɋg�債�ĕ`�����Ƃ�����i�ł��B���̐����̂̃����Y���Ԗڂŕ`����Ă���̂ł����A���̔��ׂ����������B���̔��ׂɕ`���Ƃ����Ƃ��낪�����Ƃ�����Ƃ̓����Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���͓��ʼn�Ƃ�������ɏڂ����͂Ȃ��̂ł����A�L���ȍ�i�ł̓h�C�c�E���l�T���X�̃f���[���[�̍�i�A�Ⴆ�u�������R���A�T�v�Ƃ�����i�Ȃǂ́A�ׂ����Ƃ���܂ŏڂ����`����Ă��āA���Ƃ��Ɠ��ʼn�Ƃ����̂͒����ȗ��A�ׂ�����ƂȂ̂��Ƃ͎v���܂����A����ɂ��Ă������̏ꍇ�́A���ʼn�Ƃ����\�����@�ŕM�������ĖʂŊG�̋��h��Ƃ������Ƃ��ł����ɁA���łɏ����������ŕ`�������Ȃ��̂ŁA�ʂ�\�킷���߂ɍׂ��������Ɉ����ĖʂɌ�����Ƃ����K�v�����Ƃ���ŁA����ȏ�ׂ̍����������I�ɒNj����Ă���Ƃ������Ƃ��A���̍�i�̊�̃����Y�����Ă���ƁA���������p���������o���ɕ\���Ă���Ǝv���܂��B

�܂��A�����̍�i�ɕp�ɂɓo�ꂷ��Ԃ■�ɕ�����Ƃ����p�^�[�����A���̍ŏ����̍�i���猩����Ƃ������ƂŁA���̖Ԗڂׂ̍���������{��{���k�Ɉ����Ă����Ƃ������Ƃ��A���̐l�̚n�D���������������Ă������Ƃ�������܂��B

�܂��A�����̍�i�ɕp�ɂɓo�ꂷ��Ԃ■�ɕ�����Ƃ����p�^�[�����A���̍ŏ����̍�i���猩����Ƃ������ƂŁA���̖Ԗڂׂ̍���������{��{���k�Ɉ����Ă����Ƃ������Ƃ��A���̐l�̚n�D���������������Ă������Ƃ�������܂��B

�u�G��v�i�E�}�j�Ƃ�����i�B��̍�i�ł́A���̂悤�ɗ]���������Ղ�Ƌ邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ��Ă����܂�����A�����̃X�^�C�����ł܂��Ă��Ȃ��Ƃ��낪������̂ł����A��ʉE���̎X��̂悤�Ɍ�����`��̂��̂ł����A�ׂ��ȍזE�̂悤�ȗ��X���W�܂��āA���̂悤�Ȍ`�ɂȂ��Ă�����̂��낤�ƌ����܂��B����́A���Ɠ����悤�ɁA���̐l�̍�i�̒��ŕp�ɂɎg����p�^�[���Ȃ̂ł����A���̍�i�͔�r�I���������Ɍ���ꂽ���̂Ǝv���܂��B�X��̂悤���Ə����܂������A���X�̂ЂƂЂƂ�_����_���ł��ĉA�e��������A�ׂ����������{�������āA���̈ꗱ��`���Ă��āA���ׂ̍�������������܂��B�����āA���̗��X�����B����悤�ɂ��Ăł����̂��A���̌`�ԂƂ����悤�Ɍ����܂��B�����猋�ʂƂ��ĎX��̂悤�ȊO�`�ł����A�זE�����B���Ĉٗl�Ȍ`�ɂȂ��Ă����A�Ƃ����C���[�W�ł��B�������A����͂����ʼn摜�Ō������ł́A���̂悤�ȃC���[�W���N�����Ƃ͂Ȃ��A�����ɋߊ���āA���[�v�ŗ��X�����Ă���ƁA���̃O���e�X�N���ɋC�Â��ƁB�v���܂�����ɋC�Â��Ă��܂��ƁA�C���������Ȃ�Ǝv���܂��B���������s�C�����A�����˂��l�߂���ࣂꂽ�悤�ȋC���������Ƃ���ɓ˂������Ă����A���������Ƃ��낪�����̍�i�ɂ́A����Ǝv���܂��B���̍�i�ɂ́A���ꂪ�����I�ł������ژI��ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B

�u�L�k�ɂ��āv�i���}�j�Ƃ�����i�B�ꌩ���h�J���Ɍ����܂������A�傫�ȊL�k�ƑO���Ƀ��o�̓��̂悤�ȕ����L���甼�g�������Ă��܂��B�����Ď��͂ɂ́A�u�G��v�ł������A���X�����B�����悤�ȕ��̂�����܂��B���͂������傫���ăt�W�c�{�̂悤�ɂ������܂��B�����ł́A������O���e�X�N�Ȃ̂ł����A�����݂��郍�o�̓��̂悤�ȕ��́B�ꌩ�A�����\�ʂ��X�x�X�x�̋����̂悤�Ȋ����ɂ������܂����A���̍��͔��ׂȐ��𐔂�����Ȃ��قǁA�������w�}�`�̂悤�ɕ��s�ȎȂƂ��Ĉ�����ĕ`����Ă��܂��B�\�ʂ��X�x�X�x�Ɍ�����Ƃ������Ƃ́A���ꂾ���ώ��ɍׂ�����������Ă��邩��ł��B���̍��̍�i�́A�����`����Ă���Ƃ��A��ʑS�̂𐢊E�Ƃ��Ă݂�Ƃ��A����Ȃ��Ƃ����A�Ƃɂ����A�ׂ�����ƁA�ЂƂ̓_��łA��{�̐��������Ƃ����ЂƂ̍�Ƃ̎��̍����Ƃ��̗ʂ̖c�傳�Ɉ��|���ꂽ�Ƃ�����ۂł��B�����炭�A�����Ƃ����l����i�𐧍삷��ɂ������āA�ُ�ɍׂ����_��łA���������Ƃ������Ƃ͐���̂��߂̎�i�Ƃ��Z�@���āA�`���ړI�⓮�@�ƂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ����A����͊m���Ȃ��Ƃł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����������Ƃ��A��̑�\��ł̓I�u���[�g�ɕ�܂�Ă��܂��Ă��܂����A�����̍�i�ɂ́A���ڌ����Ă���Ǝv���܂��B

�u�L�k�ɂ��āv�i���}�j�Ƃ�����i�B�ꌩ���h�J���Ɍ����܂������A�傫�ȊL�k�ƑO���Ƀ��o�̓��̂悤�ȕ����L���甼�g�������Ă��܂��B�����Ď��͂ɂ́A�u�G��v�ł������A���X�����B�����悤�ȕ��̂�����܂��B���͂������傫���ăt�W�c�{�̂悤�ɂ������܂��B�����ł́A������O���e�X�N�Ȃ̂ł����A�����݂��郍�o�̓��̂悤�ȕ��́B�ꌩ�A�����\�ʂ��X�x�X�x�̋����̂悤�Ȋ����ɂ������܂����A���̍��͔��ׂȐ��𐔂�����Ȃ��قǁA�������w�}�`�̂悤�ɕ��s�ȎȂƂ��Ĉ�����ĕ`����Ă��܂��B�\�ʂ��X�x�X�x�Ɍ�����Ƃ������Ƃ́A���ꂾ���ώ��ɍׂ�����������Ă��邩��ł��B���̍��̍�i�́A�����`����Ă���Ƃ��A��ʑS�̂𐢊E�Ƃ��Ă݂�Ƃ��A����Ȃ��Ƃ����A�Ƃɂ����A�ׂ�����ƁA�ЂƂ̓_��łA��{�̐��������Ƃ����ЂƂ̍�Ƃ̎��̍����Ƃ��̗ʂ̖c�傳�Ɉ��|���ꂽ�Ƃ�����ۂł��B�����炭�A�����Ƃ����l����i�𐧍삷��ɂ������āA�ُ�ɍׂ����_��łA���������Ƃ������Ƃ͐���̂��߂̎�i�Ƃ��Z�@���āA�`���ړI�⓮�@�ƂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ����A����͊m���Ȃ��Ƃł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����������Ƃ��A��̑�\��ł̓I�u���[�g�ɕ�܂�Ă��܂��Ă��܂����A�����̍�i�ɂ́A���ڌ����Ă���Ǝv���܂��B

�u���l���N�Z�m�t�@�l�X�v�i�E�}�j�Ƃ�����i�ł��B��������A�ʼn�Ɖ��G����ׂēW������悤�ɂȂ�܂��B���͍�i������l�Ȃ̂ŁA��Ƃ̐���ߒ��ɂ͋������Ȃ��A�ǂ̂悤�ɍ�i���ł��������Ă������Ȃnj��Ȃ��Ă��������䗠����������ꂽ�Ǝv���āA�]�v�Ȃ��̂͌������Ȃ��Ǝv���ق��ł��B�������ꂽ��i�����Ă�������̂ŁA��҂ȂǂƂ����̂́A���̍�i�ꂩ������u�����g�̂悤�Ȃ��̂ŁA���ۂ̐l���Ƃ��������Ƃ͍�i�������ł́A�ނ���ז��ƍl���Ă��܂��B�����牺�G����������̂́A�]�v�Ȃ��߉�ŁA���G�Ƃ����̂���i�Ƃ��Ē��Ă���̂Ȃ炻��ł������̂ł����A�ǂ���炻���ł��Ȃ��炵���̂ŁA��i���������蒭�߂�ɂ͎ז��Ƃ����̂������ȂƂ���ł��B�����A���G�Ƃ����ǂ��A�����œW������Ă���̂́A����Ȃ�Ɋ������ꂽ���̂Ɖf���āA�`���Ă͏�������A�`����������Ƃ������s����̌�̂悤�Ȃ��̂͌���ꂸ�A���ꂢ�Ɏd�グ���Ă���̂ŁA����Ȃ�ł͂���܂����B���M�ň����ꂽ�����܂��A�ʼn�̏ꍇ�ɕ����Ȃ��قǁA�ׂ����������ɂ������̂ŁA���̐l�̍�i�Ƃ����̂́A��{�I�ɓ_�Ɛ������łł��Ă��āA���������Ƃ���ʼn�ʂ��C���[�W���Ă���A�Ƃ��������A���̐l�ɂƂ��Ă͊G�Ƃ����͓̂_�Ɛ��łł��Ă�����̂��A�Ƃ������Ƃ�������܂��B

�u���l���N�Z�m�t�@�l�X�v�i�E�}�j�Ƃ�����i�ł��B��������A�ʼn�Ɖ��G����ׂēW������悤�ɂȂ�܂��B���͍�i������l�Ȃ̂ŁA��Ƃ̐���ߒ��ɂ͋������Ȃ��A�ǂ̂悤�ɍ�i���ł��������Ă������Ȃnj��Ȃ��Ă��������䗠����������ꂽ�Ǝv���āA�]�v�Ȃ��̂͌������Ȃ��Ǝv���ق��ł��B�������ꂽ��i�����Ă�������̂ŁA��҂ȂǂƂ����̂́A���̍�i�ꂩ������u�����g�̂悤�Ȃ��̂ŁA���ۂ̐l���Ƃ��������Ƃ͍�i�������ł́A�ނ���ז��ƍl���Ă��܂��B�����牺�G����������̂́A�]�v�Ȃ��߉�ŁA���G�Ƃ����̂���i�Ƃ��Ē��Ă���̂Ȃ炻��ł������̂ł����A�ǂ���炻���ł��Ȃ��炵���̂ŁA��i���������蒭�߂�ɂ͎ז��Ƃ����̂������ȂƂ���ł��B�����A���G�Ƃ����ǂ��A�����œW������Ă���̂́A����Ȃ�Ɋ������ꂽ���̂Ɖf���āA�`���Ă͏�������A�`����������Ƃ������s����̌�̂悤�Ȃ��̂͌���ꂸ�A���ꂢ�Ɏd�グ���Ă���̂ŁA����Ȃ�ł͂���܂����B���M�ň����ꂽ�����܂��A�ʼn�̏ꍇ�ɕ����Ȃ��قǁA�ׂ����������ɂ������̂ŁA���̐l�̍�i�Ƃ����̂́A��{�I�ɓ_�Ɛ������łł��Ă��āA���������Ƃ���ʼn�ʂ��C���[�W���Ă���A�Ƃ��������A���̐l�ɂƂ��Ă͊G�Ƃ����͓̂_�Ɛ��łł��Ă�����̂��A�Ƃ������Ƃ�������܂��B

�����E���������Ȃ�܂����̂ŁA��i�ɖ߂�܂��傤�B���̍�i�͐����̍�i�ɂ͐����Ȃ����ƍ��̃R���g���X�g���Ȃ���Ă��āA�����f�����i�ł��B�ʼn�ł�������Ă��Ȃ����̒n�̔����Ƃ��낪�����ɑ����āA���ꂪ�����f���Ă���Ƃ����A�����Ă���Ƃ�����A�����łȂ��Ƃ���A�]���Ɏ�����������i�ł���Ǝv���܂��B�����f����]���Ƃ͌����Ă��A�ꌩ���������Ă���Ƃ���A�w�i�ȊO�̂Ƃ���́A�ׂ��Ĕ����ɂ��������Ȃ��悤�Ȑ���������Ă��܂��B����䂦�A���̔������f����̂͋��R�ł͂Ȃ��A��҂������������̂ł��B���̍�i�ł́A�]���߂��悤�ɍ����Ȃ��Ă���̂ł����A���̐����Ȃ���O�ƌ��������ł��B�������A����ł͂ƁA�]�������邵�A�`�����Ώۂł���薼�ɂ��Ȃ��Ă��鎍�l�̎p�͂Ƃ����ƁA�̖������A���ɕ����Ėw�ljB��Ă��܂��Ă��܂��B�����I�ɔ`�����Ă���Ƃ����悤�ɂȂ��Ă��܂��B���̒j�ɂ͉��{����h�����Ă��āA����ꂽ�悤�Ȋi�D�Ŗ�h�����Ă���Ƃ����p�́A���Z�o�X�`�����̏}���}�̎p�Ƃ����Ȃ�Ƃ��낪����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�Ƃ��Ƀo���b�N���p�ɂ����āA�@���I�ȃe�[�}�ł���Ȃ���|���I�ȃG���e�B�V�Y�����������悤�ȍ�i�������`����Ă��܂����B�������A�����̍�i�ɂ́A�G���e�B�V�Y���Ƃ��@���I�Ȗ@�x�Ƃ������v�f�͂Ȃ��A�܂��A���ꂾ����h�����Ă���̂�����ɂ����낤�ɂƂ������Ƃ��Ȃ��B����́A�l����`���Ă��Ă��A�ɂ݂�������悤�Ȑg�̐����Ȃ��A�����Ƃ����ƁA�ɂ݂�������悤�Ȑl�̈ӎ����Ȃ��A�����Ă��Ȃ��̂ł��B

�u�c�̓������v�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B��ʂ̒��S�ɕ`����Ă���̂͐l�Ԃł͂Ȃ��A�l�`�ł��B�����炭�A�����ő�Ȃ��Ƃ́A�܂��p�̊O�`�A�����Ƃ����ƕ`���ꂽ�`�ł���Ƃ������ƁB���ɁA���Ȃ����炢��Ȃ��ƂƂ��Č���L���̂悤�ɐl�ł���A�l�`�ł���Ƃ������ƁB�t�ɑ�łȂ����Ƃ͈Ӗ��Ƃ����e�A�܂�l�ł���Όl�ł��邱�ƁA�����ɂ͓��R�A�����Ƃ����̂Ƃ��ӎ���������Ƃ��������Ƃ�����܂����A����͉�ʂɂ͕s�v�ł���Ƃ������Ƃł��B����Ȃ��Ƃ́A�����̃t�@���ł���A�킴�킴���t�ɂ��Ďw�E����قǂ̂��Ƃł��Ȃ����Ƃł��傤���A�����������Ƃ̏�ɁA���̐l�̉�ʂ̐��E�Ƃ����̂����藧���Ă���B�܂�A��ʂ����t�̂��ƂƂ��Ēu�������čl����ƁA���t�̈Ӗ��Ƃ��b���Ă���l�̎v���A���e���Ȃ��āA�b���ꂽ���t�̋����⎆�ɏ����ꂽ���̌`�A�����������\�w��Nj��������́B����ɁA���̕\�w���Ӗ����̂ĂēƗ��������́A���Ƃ��A�A�i�O�����Ƃ��ʟ����Ƃ����A�Ӗ����Ȃ�����ǁA�����Ɋy�������z�I�Ȑ��E���n������Ă��܂��A�����������O�t�̂悤�Ȑl�H�I�Ȃ��̂ł��B

�u�c�̓������v�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B��ʂ̒��S�ɕ`����Ă���̂͐l�Ԃł͂Ȃ��A�l�`�ł��B�����炭�A�����ő�Ȃ��Ƃ́A�܂��p�̊O�`�A�����Ƃ����ƕ`���ꂽ�`�ł���Ƃ������ƁB���ɁA���Ȃ����炢��Ȃ��ƂƂ��Č���L���̂悤�ɐl�ł���A�l�`�ł���Ƃ������ƁB�t�ɑ�łȂ����Ƃ͈Ӗ��Ƃ����e�A�܂�l�ł���Όl�ł��邱�ƁA�����ɂ͓��R�A�����Ƃ����̂Ƃ��ӎ���������Ƃ��������Ƃ�����܂����A����͉�ʂɂ͕s�v�ł���Ƃ������Ƃł��B����Ȃ��Ƃ́A�����̃t�@���ł���A�킴�킴���t�ɂ��Ďw�E����قǂ̂��Ƃł��Ȃ����Ƃł��傤���A�����������Ƃ̏�ɁA���̐l�̉�ʂ̐��E�Ƃ����̂����藧���Ă���B�܂�A��ʂ����t�̂��ƂƂ��Ēu�������čl����ƁA���t�̈Ӗ��Ƃ��b���Ă���l�̎v���A���e���Ȃ��āA�b���ꂽ���t�̋����⎆�ɏ����ꂽ���̌`�A�����������\�w��Nj��������́B����ɁA���̕\�w���Ӗ����̂ĂēƗ��������́A���Ƃ��A�A�i�O�����Ƃ��ʟ����Ƃ����A�Ӗ����Ȃ�����ǁA�����Ɋy�������z�I�Ȑ��E���n������Ă��܂��A�����������O�t�̂悤�Ȑl�H�I�Ȃ��̂ł��B

���ہA���̍�i�ł́A��������̕���̂悤�ȏ�ʂŁA�Ԃ̂悤�ɗ������L�тĂ��邱�Ƃ�A�����ȗ������B����悤�ɂ��Ă���`��ɂȂ������́A����͒ўւ̎��̂悤�ɂ������܂����A�������������̂��܂�d�Ȃ�悤�ɕ`����Ă��āA�����ɐl�H���ł���l�`�������Ă��܂��B���W�Ȃ��̂���ʂ̒��œ������Ă���ƁA�����Ӗ����肰�Ɍ����Ă���B�������A�ўւ̎��͊���Ă��邵�A�l�`�͉��Ċ�ɂЂт�����A���̂͒��g���J���Ă��܂��Ă��܂��B��O�̗��ł��傤�����̂͊k������Ă��܂��B�����ɕ��o������Ƃ����Ӗ���t�^���邱�Ƃ͌���҂̏���ł��傤���A�����ɂ͓��������Ȃ������ׂ荇�킹�ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃ͊W���Ƃ����E�Ƃ��������Ƃ����Ă���Ƃ��Ӗ��Â��ł��܂��B����́A���t�ł���A�i�O�����͉����ނ��炵���A�������悭����Ă��܂��Ƃ����Ӗ��Â�������Ă��܂��̂Ǝ����悤�Ȃ��Ƃ��N�����Ă���B���ꂪ�����̍�i�̖��͂̌���̂ЂƂƌ�����̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���܂��B

�u�C�̒j�v�i�E�}�j�Ƃ�����i�ł��B������u���l���N�Z�m�t�@�l�X�v�Ɠ����悤�ɔw�i���`�����܂�Ă��܂���B�����悤�Ȏ����̍�i���낤�Ǝv���܂����A���̌�̍�i�́A�]���ߐs�����悤�ɐ���_��`������ł����悤�ɂȂ�܂��B���̍�i�ŁA������肽���̂́A�u�c�̓������v�ł͐l�`�̊�ɂЂт�����A���̂��J���Ă��܂��Ă����̂Ɠ����悤�Ȃ��Ƃ��A���̍�i�ł͐l�Ԃɂ��N�����Ă���B���̒j�̂��˂̂Ƃ���ł��B�u�c�̓������v�̐l�`�̓��̂Ɠ����悤�ɁA�畆�����ꂽ�悤�ɊJ���āA���̑@�ۂ̂悤�ȋؓ��̑����I��ɂȂ��Ă���悤�Ɍ����܂��B�������A����͋ؓ��Ȃ̂ł��傤���A�ؓ��łȂ������ʕ��̂悤�ɂ������܂��B�l�̌`�����Ă��Ă����g�͉����Ⴄ���̂�������Ȃ��B����́A�l�Ƃ����Ӗ����e����̂���āA���̌`�������c���āA���Ƃ͕ʂ̂��̂̌`�Ƒg�ݍ��킳��Ă���B�O���͈قȂ�܂����A���`���{���h�̉ʕ��Ől�̊������Ă��܂��}�j�G���X���G���z�킹�܂��B�����ŃA���`���{���h���łĂ����̂ŁA�O�̂��߂ɏq�ׂĂ����܂����A���̂悤�Ȏ��݂͌����Ă݂�ە��ł����A�A���`���{���h����������i����ە��Ƃ��܂������Ƃ�������ۂ��邱�Ƃ͂���܂���B����́A��l�Ƃ����x�ȕ`�ʗ͂������āA���������X�ȂقǕ`������ʼn�ʂ�����Ă��邽�߂ł��B�ӂ���Ƃ��A���̉�ʂ̏o���オ��Ō���҂�P�������Ĕ[�������Ă��܂��قǂ̋Z�Ɨ͂��A����ł����Ƃ����قǂԂ�����ł��邩��ł��B���ꂪ��ʂ̏o���h���Ƃ����_�Ɍ�������Ă��邩��ł��B����͂܂��A�����̍�i�̖��͂̂ЂƂ��Ǝv���܂��B

�u�C�̒j�v�i�E�}�j�Ƃ�����i�ł��B������u���l���N�Z�m�t�@�l�X�v�Ɠ����悤�ɔw�i���`�����܂�Ă��܂���B�����悤�Ȏ����̍�i���낤�Ǝv���܂����A���̌�̍�i�́A�]���ߐs�����悤�ɐ���_��`������ł����悤�ɂȂ�܂��B���̍�i�ŁA������肽���̂́A�u�c�̓������v�ł͐l�`�̊�ɂЂт�����A���̂��J���Ă��܂��Ă����̂Ɠ����悤�Ȃ��Ƃ��A���̍�i�ł͐l�Ԃɂ��N�����Ă���B���̒j�̂��˂̂Ƃ���ł��B�u�c�̓������v�̐l�`�̓��̂Ɠ����悤�ɁA�畆�����ꂽ�悤�ɊJ���āA���̑@�ۂ̂悤�ȋؓ��̑����I��ɂȂ��Ă���悤�Ɍ����܂��B�������A����͋ؓ��Ȃ̂ł��傤���A�ؓ��łȂ������ʕ��̂悤�ɂ������܂��B�l�̌`�����Ă��Ă����g�͉����Ⴄ���̂�������Ȃ��B����́A�l�Ƃ����Ӗ����e����̂���āA���̌`�������c���āA���Ƃ͕ʂ̂��̂̌`�Ƒg�ݍ��킳��Ă���B�O���͈قȂ�܂����A���`���{���h�̉ʕ��Ől�̊������Ă��܂��}�j�G���X���G���z�킹�܂��B�����ŃA���`���{���h���łĂ����̂ŁA�O�̂��߂ɏq�ׂĂ����܂����A���̂悤�Ȏ��݂͌����Ă݂�ە��ł����A�A���`���{���h����������i����ە��Ƃ��܂������Ƃ�������ۂ��邱�Ƃ͂���܂���B����́A��l�Ƃ����x�ȕ`�ʗ͂������āA���������X�ȂقǕ`������ʼn�ʂ�����Ă��邽�߂ł��B�ӂ���Ƃ��A���̉�ʂ̏o���オ��Ō���҂�P�������Ĕ[�������Ă��܂��قǂ̋Z�Ɨ͂��A����ł����Ƃ����قǂԂ�����ł��邩��ł��B���ꂪ��ʂ̏o���h���Ƃ����_�Ɍ�������Ă��邩��ł��B����͂܂��A�����̍�i�̖��͂̂ЂƂ��Ǝv���܂��B

�u���`�̃X�t�B���N�X�v�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B���̍�i���炢����A��ʑS�̂������Ȃ��Ă����܂��B�Ƃ������Ƃ́A�����ׂ̍������������A�_����Ƃ������Ƃ���ʑS�̂��s�����悤�ɂȂ����A�Ƃ������Ƃł��B���t�ł���[��K�Y�ɂ��A�����Ɋy�Ɍ��ʂ̏o��A�N���`���g�������߂����A����͉��Ƃ��Ă��t�����A�فX�Ƌ����̓_��ł��A�����̐����������A�����ł��B�����ɂ́A�A�N���`���g���ɂ���ʂł͑ʖڂȗ��R���������Ǝv���܂����A��������ЂƂЂƂ̓_��ł��A���������Ƃ������Ƃ�����̑O��ɂȂ��Ă����A���̍s���̂����͍D���������̂�������܂���B�����ł���A���̐l�̍�i�ׂ̍����Ƃ����̂́A���ʂƂ��Ă����Ȃ��Ă��܂����Ƃ������̂�������܂���B�������ɕ������邩������܂��A���́u���`�̃X�t�B���N�X�v�̐g�̂����Ă��������B�l���ɂȂ������̂͏_�炩�ȋȐ��ŕ`����Ă��āA�㎈�̂Ƃ���Ȃlj��߂������K��z�킹�܂��B�������A���̐g�̂ɂׂ͍������R�̂悤�Ȃ��̂��|�����Ă��ăL�c�N���߂��Ă��܂��B���̂��߁A�g�̂̋ؓ������ɕ��f����āA���オ��悤�ɋǕ��I�ɖc���ł��܂��B�����āA���ꂼ�ꕪ�f����Ėc��`�����`�ɂȂ��Ă��܂��Ă���B�����ɁA�܂Ƃ܂��ē��ꂳ��Ă�����̂��A�ׂ������̂ɂ킯�Ă����Ă��܂��A�Ƃ���������Ȃ��ł��傤���B�X�t�B���N�X�̐g�̂́A���`�̂��̂ɂ���č\������Ă���悤�ɁA���ʂƂ���

�u���`�̃X�t�B���N�X�v�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B���̍�i���炢����A��ʑS�̂������Ȃ��Ă����܂��B�Ƃ������Ƃ́A�����ׂ̍������������A�_����Ƃ������Ƃ���ʑS�̂��s�����悤�ɂȂ����A�Ƃ������Ƃł��B���t�ł���[��K�Y�ɂ��A�����Ɋy�Ɍ��ʂ̏o��A�N���`���g�������߂����A����͉��Ƃ��Ă��t�����A�فX�Ƌ����̓_��ł��A�����̐����������A�����ł��B�����ɂ́A�A�N���`���g���ɂ���ʂł͑ʖڂȗ��R���������Ǝv���܂����A��������ЂƂЂƂ̓_��ł��A���������Ƃ������Ƃ�����̑O��ɂȂ��Ă����A���̍s���̂����͍D���������̂�������܂���B�����ł���A���̐l�̍�i�ׂ̍����Ƃ����̂́A���ʂƂ��Ă����Ȃ��Ă��܂����Ƃ������̂�������܂���B�������ɕ������邩������܂��A���́u���`�̃X�t�B���N�X�v�̐g�̂����Ă��������B�l���ɂȂ������̂͏_�炩�ȋȐ��ŕ`����Ă��āA�㎈�̂Ƃ���Ȃlj��߂������K��z�킹�܂��B�������A���̐g�̂ɂׂ͍������R�̂悤�Ȃ��̂��|�����Ă��ăL�c�N���߂��Ă��܂��B���̂��߁A�g�̂̋ؓ������ɕ��f����āA���オ��悤�ɋǕ��I�ɖc���ł��܂��B�����āA���ꂼ�ꕪ�f����Ėc��`�����`�ɂȂ��Ă��܂��Ă���B�����ɁA�܂Ƃ܂��ē��ꂳ��Ă�����̂��A�ׂ������̂ɂ킯�Ă����Ă��܂��A�Ƃ���������Ȃ��ł��傤���B�X�t�B���N�X�̐g�̂́A���`�̂��̂ɂ���č\������Ă���悤�ɁA���ʂƂ��� �����Ă��܂��A�Ƃ����̂́A���悤�Ƃ��Ă��������A�ƍl�����Ȃ��ł��傤���B�u�c�̓������v���̍�i�Ɍ����Ɍ����Ă����A�k������Ƃ��A�Ђт������Ƃ���������ւ̎u���́A�����ł͕��f�Ƃ������ƂɌ`�������Ă���Ǝv���܂��B�����ɂ́A�܂Ƃ܂��Č`�𐬂��Ă���S�̂��������ł���ׂ������̂��u������Ƃ����X��������悤�Ɏv���܂��B����́A�l�̈ӎ��Ƃ��ӎu�Ƃ�����Ƃ������l���ЂƂ̂܂Ƃ܂�Ƃ��Đ������Ƃ��ɁA������܂Ƃ߂���̂ł���킯�ŁA���̂܂Ƃ܂�����A�����̂ЂƂЂƂ̍זE�d�����ꍇ�A�Ⴆ�A���̂��̍זE�̈����Ɨ����Ă����ꍇ�A�ӎ��Ƃ����܂Ƃ܂����R���g���[���@�\�͈Ӗ����Ȃ����Ă��܂����ƂɂȂ�킯�ł��B����́A�O���b�O��x�A�Ƃ����r�e��Ƃ́w�u���b�h�E�~���[�W�b�N�x�Ƃ������я������A�܂��ɂ��������b�Ȃ̂ł����A�������ǂ��ǂ����͕�����܂��A�u���`�̃X�t�B���N�X�v�̉�ʂ����Ă���ƁA�X�t�B���N�X�̊�ɕ\��Ȃ��āA���������Ƃ��Ă���Ƃ��낪�������Ȃ��̂ɑ��āA�X�t�B���N�X�̎��͂̒n�ʂɓ]�����Ă���䕂̎��̂悤�ȏ����ȗ��̏W�܂������̂̂ق����A�s�C���ȑ��݊�������̂ł��B�����炩�ɁA���̗��X�̕���忂��Ă���悤�ɖڗ����Ă���悤�Ɍ�����̂ł��B

�����Ă��܂��A�Ƃ����̂́A���悤�Ƃ��Ă��������A�ƍl�����Ȃ��ł��傤���B�u�c�̓������v���̍�i�Ɍ����Ɍ����Ă����A�k������Ƃ��A�Ђт������Ƃ���������ւ̎u���́A�����ł͕��f�Ƃ������ƂɌ`�������Ă���Ǝv���܂��B�����ɂ́A�܂Ƃ܂��Č`�𐬂��Ă���S�̂��������ł���ׂ������̂��u������Ƃ����X��������悤�Ɏv���܂��B����́A�l�̈ӎ��Ƃ��ӎu�Ƃ�����Ƃ������l���ЂƂ̂܂Ƃ܂�Ƃ��Đ������Ƃ��ɁA������܂Ƃ߂���̂ł���킯�ŁA���̂܂Ƃ܂�����A�����̂ЂƂЂƂ̍זE�d�����ꍇ�A�Ⴆ�A���̂��̍זE�̈����Ɨ����Ă����ꍇ�A�ӎ��Ƃ����܂Ƃ܂����R���g���[���@�\�͈Ӗ����Ȃ����Ă��܂����ƂɂȂ�킯�ł��B����́A�O���b�O��x�A�Ƃ����r�e��Ƃ́w�u���b�h�E�~���[�W�b�N�x�Ƃ������я������A�܂��ɂ��������b�Ȃ̂ł����A�������ǂ��ǂ����͕�����܂��A�u���`�̃X�t�B���N�X�v�̉�ʂ����Ă���ƁA�X�t�B���N�X�̊�ɕ\��Ȃ��āA���������Ƃ��Ă���Ƃ��낪�������Ȃ��̂ɑ��āA�X�t�B���N�X�̎��͂̒n�ʂɓ]�����Ă���䕂̎��̂悤�ȏ����ȗ��̏W�܂������̂̂ق����A�s�C���ȑ��݊�������̂ł��B�����炩�ɁA���̗��X�̕���忂��Ă���悤�ɖڗ����Ă���悤�Ɍ�����̂ł��B

�u�v���\���ɕ����v�Ƃ�����i�́A�����̑�\��Ȃ̂ł��傤�B���̓W����̃p���t���b�g�ɂ��g���Ă��܂�����B�g����������A���k�ɕ`���ꂽ����F�̉�ʂ̉��Ɍ���̕��䂪�`����A���ɂ͐l�̖͌^�炵���p�������܂��B�����E�����̕���͂��̒��������Ђъ���A�p�Ђ̗p�ł�����A�����ʎ�̐V���Ȃ��̂����܂�o��A���̎���҂��Ă��邩�̂悤�ł�����A��ʂɔz�u���ꂽ�l�X�ȈӖ����肰�ȏ�����A����҂̑z���͂��h�����܂��B�h�Ɖ������Ă�����i�ł��B���̍�i�͖G��I�Ȃ̂�������܂��A�����̍�i�ɂ͈�Q�̃V�����g���[����{�Ƃ���}���I�ȍ\���̍�i������܂��B���̍�i�ł̓V�����g���[�ɂ͂Ȃ��Ă��܂��A�㔼���̕���̂悤�ȕ������������o���A���̂悤�ȍ��ɂȂ��Ă���悤�Ɍ����܂��B�����Ƃ��A���̕���̕����͉�ʂ̒��S����E���ɂ��炵���Ƃ���Ɉʒu���Ă���̂ŃV�����g���[�Ƃ͂����Ȃ��̂͊m���ł����B���̃V�����g���[�ɋ߂��}���I�ȍ�i�ł͕���炵�����̂�`�����Ƃ��낪��ʂ̒��S�ɂȂ��Ă���ꍇ�������̂ŁA���̍�i���A�����ɏ�����\���ƌ����Ă����Ǝv���܂��B�����āA�����̍�i���ςĂ��āA���́A�h�C�c����}���h���I�b�g�[������Q�i�E��}�j�̐_���`�I�ȍ�i�╧��A�Ƃ�����䶗��i�E���}�j��z���o���܂����B�����̍�i�́A�_���`�v�z�╧���v�z���ے�����悤�ȗv�f����ʂ�

�u�v���\���ɕ����v�Ƃ�����i�́A�����̑�\��Ȃ̂ł��傤�B���̓W����̃p���t���b�g�ɂ��g���Ă��܂�����B�g����������A���k�ɕ`���ꂽ����F�̉�ʂ̉��Ɍ���̕��䂪�`����A���ɂ͐l�̖͌^�炵���p�������܂��B�����E�����̕���͂��̒��������Ђъ���A�p�Ђ̗p�ł�����A�����ʎ�̐V���Ȃ��̂����܂�o��A���̎���҂��Ă��邩�̂悤�ł�����A��ʂɔz�u���ꂽ�l�X�ȈӖ����肰�ȏ�����A����҂̑z���͂��h�����܂��B�h�Ɖ������Ă�����i�ł��B���̍�i�͖G��I�Ȃ̂�������܂��A�����̍�i�ɂ͈�Q�̃V�����g���[����{�Ƃ���}���I�ȍ\���̍�i������܂��B���̍�i�ł̓V�����g���[�ɂ͂Ȃ��Ă��܂��A�㔼���̕���̂悤�ȕ������������o���A���̂悤�ȍ��ɂȂ��Ă���悤�Ɍ����܂��B�����Ƃ��A���̕���̕����͉�ʂ̒��S����E���ɂ��炵���Ƃ���Ɉʒu���Ă���̂ŃV�����g���[�Ƃ͂����Ȃ��̂͊m���ł����B���̃V�����g���[�ɋ߂��}���I�ȍ�i�ł͕���炵�����̂�`�����Ƃ��낪��ʂ̒��S�ɂȂ��Ă���ꍇ�������̂ŁA���̍�i���A�����ɏ�����\���ƌ����Ă����Ǝv���܂��B�����āA�����̍�i���ςĂ��āA���́A�h�C�c����}���h���I�b�g�[������Q�i�E��}�j�̐_���`�I�ȍ�i�╧��A�Ƃ�����䶗��i�E���}�j��z���o���܂����B�����̍�i�́A�_���`�v�z�╧���v�z���ے�����悤�ȗv�f����ʂ� �`������ŁA�����̊W��}�������Ă��������̂ŁA��ʑS�̂��A���̐��E�ς�����킷�悤�ɂȂ��Ă���Ƃ������̂ł���Ǝv���܂��B���������āA�����̉�ʂ�����l�́A�����ɐ��E�ς��ے�����Ă���Ƃ��A���̈Ӗ�������̂��l���悤�Ƃ��܂��B�������A�����̍�i�́A���̐}���I�ȊO�`����Ă��āA���̂悤�ȍ\���͉����Ӗ����肰�ł���Ƃ������͋C�����������p�N�b�Ă���ƌ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B��������ƁA���̍\���Ɏx���ŗ�ƌ����Ă����قǗl�X�ȕ����������ς̂悤�ɕ`����Ă��܂����A����炪�Ӗ����肰�Ɍ����Ă���B����҂ɍ��o���N�������Ă���B�O�̂Ƃ���ŁA�����̍�i�ɂ̓A�i�O�����̂悤�Ȑ��i������Əq�ׂ܂������A�ʟ������Ӗ����肰�ǂ��납�A�[���Ɍ����Ă��邱�ƂɂȂ��Ă���킯�ł��B

�`������ŁA�����̊W��}�������Ă��������̂ŁA��ʑS�̂��A���̐��E�ς�����킷�悤�ɂȂ��Ă���Ƃ������̂ł���Ǝv���܂��B���������āA�����̉�ʂ�����l�́A�����ɐ��E�ς��ے�����Ă���Ƃ��A���̈Ӗ�������̂��l���悤�Ƃ��܂��B�������A�����̍�i�́A���̐}���I�ȊO�`����Ă��āA���̂悤�ȍ\���͉����Ӗ����肰�ł���Ƃ������͋C�����������p�N�b�Ă���ƌ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B��������ƁA���̍\���Ɏx���ŗ�ƌ����Ă����قǗl�X�ȕ����������ς̂悤�ɕ`����Ă��܂����A����炪�Ӗ����肰�Ɍ����Ă���B����҂ɍ��o���N�������Ă���B�O�̂Ƃ���ŁA�����̍�i�ɂ̓A�i�O�����̂悤�Ȑ��i������Əq�ׂ܂������A�ʟ������Ӗ����肰�ǂ��납�A�[���Ɍ����Ă��邱�ƂɂȂ��Ă���킯�ł��B

�����A������ł͐G��Ă��܂��A�����Ƃ����l�͐���I�ɂ͂U�O�N��㔼����V�O�N��ɂ����ẴJ�E���^�[��J���`���[�̉e�����Ă���ƍl������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����_�ł��B���̍�i�^�C�g���ŕ�����ꂽ���ƂɂȂ��Ă���v���\���Ƃ�����Ƃ́A�ꎞ���A����ΐ��Ԃ���͖Y���ꂽ���݂�������Ƃ������͂��ŁA���̃��o�C�o���̈�̌_�@�ƂȂ����̂͂P�X�U�X�N�ɎO�ꏑ�[����S�W���o���i���̑O��̓������A���̑S�W���W���j���Ƃ��傫�������ƌ����܂��B�����́A���̐��̕����I�@�^�̂Ȃ��ŁA���Ђł��镶�w�ɑR������́A���������n���Ƃ͕ʂ̏��a�����̕�������Ă����G���A�O���A�i���Z���X�Ƃ��������̂Ƃ��Ď��ꂽ�B���������Ӗ��ł����ƁA�������Ǐ��Ƃŕ��w��N�w�ɘf�M�����Ɖ������Ă��܂����A���̘f�M�����l�����̔w����F�V���F�̉e�������B�ꂷ��̂ł��B���Ȃ�ƒf�I�Ȍ����ɂȂ�܂����A�����̎���ɂ��F�V���F�̃t�B���^�[���������Ă����悤�Ɍ����܂��B���ꂪ�A�����̈Ӗ�����Ȃ��Ƃ����A���̃I�^�N�ɋ߂��S��ł��B�����ɘ_���͂Ȃ��̂ŁA�\�z�Ƃ������Ƃ��ł��Ȃ��A�����Ŋ����̂����Ƃ��炵���g�g�݂��ؗp���āA�ו��ɍD�݂����̂���ꍞ��ł����A��������������F�V���F�̕��@�_�ł�����܂��B��́A�ǎ҂�����ɖϑz���Ă���āA�Ӗ����肰�Ȃ��̂ɂ��Ă����B�����̍�i�ɂ́A�F�V���F�̂悤�Ȉ��ӂ͂Ȃ��̂ł��傤���A�����̂��̂��g���܂킷�A�ނ̕��@�_�̉e��������悤�Ɏv����̂ł��B������A���̍�i�͙�䶗��̂悤���Əq�ׂ܂������A�����G���ł������̂ł��B

�u���s�v�i���}�j�Ƃ�����i�B�v���\���̏�������C���X�p�C�A���ꂽ��i�Ȃ̂ł��傤���B�������S���Ȃ��Ă��܂������ߖ����ɏI����Ă��܂����Ƃ������Ƃł����A�f�l�̎����猩��A�������Ă���ƌ����Ă��A�ʂɂ��������Ƃ͎v���܂���B�u�v���\���ɕ����v�̏㔼�����A����ɒNj������Ƃ�����ۂł��B�����A���̍�i�ɔ�ׂ�Ɣ����Ƃ����̂��A�����Ԃ����ݐ�Ă��Ȃ��Ƃ��������͂��܂��B�������A������Ƃ����Ă��̑���Ȃ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B�u�v���\���ɕ����v�̂Ƃ���ŏ����G��܂������A�u�v���\���ɕ����v�̂悤�ȍ�i���ςĂ���ƁA����Ƃ��������������̂��A�����Ƃ����l�������₷�����l�̉e�����Ղ��l�ł������̂��A�����̎����ŕ`���Ă���̂ł͂Ȃ��A���������e�����炠��ׂ������������Ă��܂��āA�������������Ƃ��ĕ`�����Ƃ��Ĕw�L�т��Ă���悤�Ȋ��������܂��B���ꂪ�A���̍�i�ł́A���������Ƃ��낪���܂芴�����Ȃ��B�w�L�т��悤�Ƃ����Ƃ���ŁA���̑O�ɓr���œ��l���S���Ȃ��Ă��܂������炩������܂���B

�u���s�v�i���}�j�Ƃ�����i�B�v���\���̏�������C���X�p�C�A���ꂽ��i�Ȃ̂ł��傤���B�������S���Ȃ��Ă��܂������ߖ����ɏI����Ă��܂����Ƃ������Ƃł����A�f�l�̎����猩��A�������Ă���ƌ����Ă��A�ʂɂ��������Ƃ͎v���܂���B�u�v���\���ɕ����v�̏㔼�����A����ɒNj������Ƃ�����ۂł��B�����A���̍�i�ɔ�ׂ�Ɣ����Ƃ����̂��A�����Ԃ����ݐ�Ă��Ȃ��Ƃ��������͂��܂��B�������A������Ƃ����Ă��̑���Ȃ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B�u�v���\���ɕ����v�̂Ƃ���ŏ����G��܂������A�u�v���\���ɕ����v�̂悤�ȍ�i���ςĂ���ƁA����Ƃ��������������̂��A�����Ƃ����l�������₷�����l�̉e�����Ղ��l�ł������̂��A�����̎����ŕ`���Ă���̂ł͂Ȃ��A���������e�����炠��ׂ������������Ă��܂��āA�������������Ƃ��ĕ`�����Ƃ��Ĕw�L�т��Ă���悤�Ȋ��������܂��B���ꂪ�A���̍�i�ł́A���������Ƃ��낪���܂芴�����Ȃ��B�w�L�т��悤�Ƃ����Ƃ���ŁA���̑O�ɓr���œ��l���S���Ȃ��Ă��܂������炩������܂���B

�u���s��杁v�i�E�}�j�Ƃ�����i�ł��B�v���\���Ȃ���ő����Č��Ă��܂����A���̍�i���������Ƃ������Ƃł��B�Ƃ͂����Ă��A������́u���s�v�ƈ���Ċ����ɋ߂������悤�ł��B��ʑS�̂͐^�����ɂȂ�قǕ`�����܂�Ă��܂��B���x�������܂����A��̓_�A��{�̐��ɑS�͂��X�����Đ�������Ȃ��قǓ��ł�����ł������ׂ������X�ɕ`�������܂ꂽ��ʂ́A����Ό���قǎ䂫���܂�A��ɂ��o���Ă��܂����̂ł��B���ꂪ���܂�ɂ������̂ŁA���ꂾ�������Ă�������̂ł����A���̍�i�����Ă���ƁA���̓_����̐����A�ו��̕`�����݂̔Z�����ɑ��āA�`����Ă�����́B�Ⴆ�Ή�ʍ��E�̐_�a�̒��̂悤�Ȃ��́A�����ɒ������{����Ă���悤�Ȃ̂ł����A�����������̂̑��`�A���邢�͒����̗����L���Ă���_�l���ٌ`�̂��̂Ȃ̂��A�����������̂��A�`�����݂ɑ��Ēǂ����Ă��Ȃ��A���炩�Ƀo�����X�������Ă���悤�Ɍ����Ă��܂��B������������A���̍�i�������Ȃ̂́A���������Ƃ���ɂ���̂�������܂���B����́A�����܂ł����̌l�I�Ȏ�ρA�ƒf�I�Ȃ��̂Ȃ̂ŁA���ɂ́A����������Ƃ������ƂȂ̂ŁA�٘_��������͑����Ǝv���܂��B�����A���ɂ́A���̍�i�������ł����A�u�Ǔ��v�Ƃ���i�ɂ́A�a�I�ȍs���߂��̂悤�Ȉ�ۂ��܂��B����́A���`���ǂ����Ȃ��Ńo�����X���ۂĂȂ��̂��A�ו��̕`�����݂ŃJ�o�[���悤�Ƃ��āA�`�����݂��ǂ�ǂ�ߏ�ɂȂ��Ă����āA����Ƀo�����X�������Ƃ�������ɁA��������Ă���悤�Ȋ��������܂��B���ꂪ�ٗl�Ȕ��͂�ł���Ƃ������Ȃ�������܂���B

�u���s��杁v�i�E�}�j�Ƃ�����i�ł��B�v���\���Ȃ���ő����Č��Ă��܂����A���̍�i���������Ƃ������Ƃł��B�Ƃ͂����Ă��A������́u���s�v�ƈ���Ċ����ɋ߂������悤�ł��B��ʑS�̂͐^�����ɂȂ�قǕ`�����܂�Ă��܂��B���x�������܂����A��̓_�A��{�̐��ɑS�͂��X�����Đ�������Ȃ��قǓ��ł�����ł������ׂ������X�ɕ`�������܂ꂽ��ʂ́A����Ό���قǎ䂫���܂�A��ɂ��o���Ă��܂����̂ł��B���ꂪ���܂�ɂ������̂ŁA���ꂾ�������Ă�������̂ł����A���̍�i�����Ă���ƁA���̓_����̐����A�ו��̕`�����݂̔Z�����ɑ��āA�`����Ă�����́B�Ⴆ�Ή�ʍ��E�̐_�a�̒��̂悤�Ȃ��́A�����ɒ������{����Ă���悤�Ȃ̂ł����A�����������̂̑��`�A���邢�͒����̗����L���Ă���_�l���ٌ`�̂��̂Ȃ̂��A�����������̂��A�`�����݂ɑ��Ēǂ����Ă��Ȃ��A���炩�Ƀo�����X�������Ă���悤�Ɍ����Ă��܂��B������������A���̍�i�������Ȃ̂́A���������Ƃ���ɂ���̂�������܂���B����́A�����܂ł����̌l�I�Ȏ�ρA�ƒf�I�Ȃ��̂Ȃ̂ŁA���ɂ́A����������Ƃ������ƂȂ̂ŁA�٘_��������͑����Ǝv���܂��B�����A���ɂ́A���̍�i�������ł����A�u�Ǔ��v�Ƃ���i�ɂ́A�a�I�ȍs���߂��̂悤�Ȉ�ۂ��܂��B����́A���`���ǂ����Ȃ��Ńo�����X���ۂĂȂ��̂��A�ו��̕`�����݂ŃJ�o�[���悤�Ƃ��āA�`�����݂��ǂ�ǂ�ߏ�ɂȂ��Ă����āA����Ƀo�����X�������Ƃ�������ɁA��������Ă���悤�Ȋ��������܂��B���ꂪ�ٗl�Ȕ��͂�ł���Ƃ������Ȃ�������܂���B

�u�Ǔ��v�i���}�j�Ƃ�����i�����܂��傤�B���̍�i�ɂ��ẮA�Q�l�Ƃ��Č��łƁA�R�O��ɂ��y�ю������肪�W������Ă��܂����B��������Ă���ƁA����x�ɁA��ʂ��d���ז��ɂȂ��čs���̂����炩�ɕ�����܂��B���̏���ȑz���ł����A����ꂽ��ʂ����邽�тɂ��̑���Ȃ��������āA���̂��тɍׂ����`������ł����A���ꂪ�ǂ�ǂ�G�X�J���[�g���Ă����A����ȕ��ɂ݂��܂����B����������i������ƁA�~�`�̉�ʂ����͂ފz�̂悤�ȂƂ���ɕ`���ꂽ��������ł���}���̔��^�ł���Ȃ���l�������ꂽ�`�ʂƁA���̊z�̎l���̊ۂň͂�ꂽ���̗L���̓Ó��̃|�[�Y���Ƃ����l�^�̕n�コ�͖��炩�ɕs�ލ����ł��B�܂������̉~�`�̉�ʂ̂Ȃ��ł��A�l�^���������`����Ă��܂����A���邢�͍���̒��������ł����A���t�̕`�ʂƂ̓��x�����Ⴄ�B�������A���̗������R���g���X�g�Ƃ��Č�����悤�ȍ�i�ł͂���܂���B

�u�Ǔ��v�i���}�j�Ƃ�����i�����܂��傤�B���̍�i�ɂ��ẮA�Q�l�Ƃ��Č��łƁA�R�O��ɂ��y�ю������肪�W������Ă��܂����B��������Ă���ƁA����x�ɁA��ʂ��d���ז��ɂȂ��čs���̂����炩�ɕ�����܂��B���̏���ȑz���ł����A����ꂽ��ʂ����邽�тɂ��̑���Ȃ��������āA���̂��тɍׂ����`������ł����A���ꂪ�ǂ�ǂ�G�X�J���[�g���Ă����A����ȕ��ɂ݂��܂����B����������i������ƁA�~�`�̉�ʂ����͂ފz�̂悤�ȂƂ���ɕ`���ꂽ��������ł���}���̔��^�ł���Ȃ���l�������ꂽ�`�ʂƁA���̊z�̎l���̊ۂň͂�ꂽ���̗L���̓Ó��̃|�[�Y���Ƃ����l�^�̕n�コ�͖��炩�ɕs�ލ����ł��B�܂������̉~�`�̉�ʂ̂Ȃ��ł��A�l�^���������`����Ă��܂����A���邢�͍���̒��������ł����A���t�̕`�ʂƂ̓��x�����Ⴄ�B�������A���̗������R���g���X�g�Ƃ��Č�����悤�ȍ�i�ł͂���܂���B

�ǂ����ɖ��m�Ȑ����������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł����A�u���s��杁v��u�Ǔ��v�Ƃ����������̑�������ӔN�ɋ߂�����N��̍�i�ɂ́A�������Ă���悤�Ɍ�����Ƃ��낪����܂��B�u���s��杁v�̉��M�ɂ�鉺�G�Ɣʼn�Ƃ��Ċ���������i���ׂ�ƁA���M�̉��G�͔ʼn�̐���̂��߂̃X�P�b�`�Ƃ������悤�ȉ��G�Ƃ����͈͂��āA�ЂƂ̍�i�Ƃ��Ă܂Ƃ܂��Ă��āA���ꂾ���Ŋ�����Ƃ����Ă��������̂Ɍ����܂��B���̉��G�Ɣʼn�̊�������ׂČ���ƁA���ɂ͉��M�̉��G�̕����܂Ƃ܂��Ă��Ċ����x�������悤�Ɍ�����̂ł��B����́A���̌l�I�ȍD�݂���Ȃ̂ŁA�q�ϓI�ȕ]���ł͂Ȃ��̂ł����A��������Ƃ������M�̉��G�ɑ��āA�ʼn�̊�����́A�ו��̕`�ʂ����Ȃ菑���������Ă��܂����A���̉��M���ނ���S�̂̃o�����X���������Ă܂Ƃ܂���Ȃ����Ă��܂��Ă���悤�Ɍ�����̂ł��B�ו��̕`�ʂ͐����̂Ђƌ��ŁA����ȏ㉽�������Ȃ��قǂ̂��̂Ȃ̂ł����A���炩�ɉߏ�Ȉ�ۂȂ̂ł��B���t�͓K�ł͂Ȃ���������܂��A�S�e�S�e���Ă���̂ł��B�͂����āA���̉ߏ肳�ɈӖ��͂���̂��A���������₢�́A���������i�ւ̒����ɂȂ��Ă��܂����˂Ȃ����̂ł����A���̌l�I�Ȋ��z�Ƃ��Ă̂��̂ł��B����́A�u�Ǔ��v�̎Q�l�Ƃ��ēW������Ă����R�O��̎�����������Ă��Ă��A���邽�тɁA�ǂ�ǂ�ו��������������Ă������̂��A�����悤�ɁA�ߏ肳��������̂ł��B�����āA�����̍�i�̍\�������Ă���ƁA�������������������܂��A��ʂ̒��ɘg��肪���Ă����āA���̓����ɐ}�����`����Ă���悤�ɂȂ��Ă��܂��B�������A���̘g���͂��̐}���̂Ȃ��ɂ��ݒ肳��Ă��āA��ʂ͉��d�ɂ��g��肳��Ă��āA���S�I�ƌ�����̂�������܂��A���S���A���̉��d���̘g�̒��ŁA��ʂ̎����͂��̒��S�Ɍ������Ă���B�܂�A��ʂŕ`���ꂽ��Ԃ͉��d�ɂ������Ă���̂ł��B���̂Ȃ��ŁA�ו����ߏ�ȂقǍׂ����Z���ɕ`�����܂�Ă����Ă���B���ɂ́A�����Ő����͑��H�ɓ��荞��ŁA�����ŕǂ��Ă��܂��Ă���悤�Ɋ�������̂ł��B��̓I�Ɍ����ƁA�ȑO�́u�c�̓������v��u�C�̒j�v�̂悤�ȍ�i�ɂ͖��炩�ɂ���Ƃ��č݂����ڂ���A���R����l�H�����d�w�I�ɏd�Ȃ荇���Ă��鋫�E���ʂ̘g�Ƃ��������E�̈ꕔ�Ɏ����I�Ȕ�����������Ă��āA����ɂ���đ��݂ɐN�Ƃ��������Ă���̂ł��B����͂܂��A���E������Ɛ������J��Ԃ��Ă��āA��ʂŕ`����Ă���̂́A���̓r���ɂ��邱�Ƃ�z����������̂ƂȂ��Ă��܂��B�����ɂ́A��ԓI�ȗ������A�Ǝ��ԓI�Ȑ����ƕ���Ƃ������ꂪ���݂��Ă����̂ł��B�����ŁA�ׂ����`�ʂƂ������̂��A���̂悤�ȗ���̒��ŁA�Ӗ��������Ă����B�Ⴆ�A�ׂ������X�����B���Ă���悤�ȕs�C��������ʂɏ��������Ă��܂����B����ɔ�ׂāA�u���s��杁v��u�Ǔ��v�͑w��g�ɗڂ�j�]���Ȃ��āA�u���b�N�ɕ������āA���̂��̂̃u���b�N�����Ă��܂��āA�u���b�N���݂̗���͎����Ă��܂��Ă��܂��B���������āA�����������J��Ԃ��悤�Ȏ��Ԃ��~�܂��Ă��܂��Ă��܂��B���������āA�Ⴆ�Ε`�ʂ��ׂ����`�����܂�Ă����Ă��A��ʂ̗L�@�I�ȗ��ꂪ�����Ă���̂ŁA�ׂ����`�ʂ̈Ӗ����Ȃ��Ȃ��āA�����ׂ����`�ʂ��邱�Ƃ������o���o���ɃG�X�J���[�g���Ă����Ă���B�����ɕ���A����ɁA���̍���ɂ́A��ʂ��u���b�N���Ƃɕ����߂��ĕǂ��Ă����Ă��܂��Ă��邱�Ƃ�����Ǝv���܂��B�����������Ƃ���ŁA�ǂ�ǂx���Nj�����Ă����āA�Z���ɂȂ��Ă����ƁA����ɂ��������Ė��x�������ُ�ɍ����Ȃ��āA�_����ԂɊׂ��Ă��܂��B�u���s��杁v��u�Ǔ��v�ɂ́A�����������͋C������Ǝv���܂��B

�u�y�����K�N�v�i���}�j�Ƃ�����i�B����N��͂P�X�W�V�N�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���̂ŁA�u���s��杁v��u�Ǔ��v�Ɠ������Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv���܂��B������̕����A�s���l�����悤�ȕNJ������܂茩���܂���B�ނ���A�u�c�̓������v��u�C�̒j�v�ɂ������s�C�������\�t�B�X�e�B�P�C�g����ėl���I�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂����B���̌l�I�ȍD�݂�������܂��A�u���s��杁v��u�Ǔ��v�Ƃ�������i�����A������̕����A�����̓����I�Ȗ��͂����o�����Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�W�����p���t���b�g�̐����Ȃǂł́A�������v���\����O���R�I�v�Ȃǂ̒^���I�A���z�I�ȕ��w�ւ̌X�|�Ƃ��A���[���b�p�P�X���I���̏ے���`�I�A�^���I�Ȕʼn��G��̉e�����w�E���Ă��܂����A�O�̂Ƃ���ŏ����G��܂������A���̐l�̍�i��������ۂƁA���̐l������������̊�����z������ɁA�T�u�J���`���[�̉e��������Ǝv����̂ł��B����́A�����I�ɐ�������镶�w��|�p�ʂł̉e���̂悤�ɒ��ړI�ł͂Ȃ��̂ŁA��̓I�ɂ������������Ǝw�E���邱�Ƃ͓���̂ł����A�x�[�V�b�N�ȕ����ŏ��Ȃ��炸����̂ł͂Ȃ����Ǝv����̂ł��B�Ⴆ�A�����̔N��炷��Ə�����̂��o����ɂ����鐢��̐l�����A�Q�S�N�g�Ƃ�����N��̍�Ƃ����ɂ�鏭���}���K�̊v��

�u�y�����K�N�v�i���}�j�Ƃ�����i�B����N��͂P�X�W�V�N�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���̂ŁA�u���s��杁v��u�Ǔ��v�Ɠ������Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv���܂��B������̕����A�s���l�����悤�ȕNJ������܂茩���܂���B�ނ���A�u�c�̓������v��u�C�̒j�v�ɂ������s�C�������\�t�B�X�e�B�P�C�g����ėl���I�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂����B���̌l�I�ȍD�݂�������܂��A�u���s��杁v��u�Ǔ��v�Ƃ�������i�����A������̕����A�����̓����I�Ȗ��͂����o�����Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�W�����p���t���b�g�̐����Ȃǂł́A�������v���\����O���R�I�v�Ȃǂ̒^���I�A���z�I�ȕ��w�ւ̌X�|�Ƃ��A���[���b�p�P�X���I���̏ے���`�I�A�^���I�Ȕʼn��G��̉e�����w�E���Ă��܂����A�O�̂Ƃ���ŏ����G��܂������A���̐l�̍�i��������ۂƁA���̐l������������̊�����z������ɁA�T�u�J���`���[�̉e��������Ǝv����̂ł��B����́A�����I�ɐ�������镶�w��|�p�ʂł̉e���̂悤�ɒ��ړI�ł͂Ȃ��̂ŁA��̓I�ɂ������������Ǝw�E���邱�Ƃ͓���̂ł����A�x�[�V�b�N�ȕ����ŏ��Ȃ��炸����̂ł͂Ȃ����Ǝv����̂ł��B�Ⴆ�A�����̔N��炷��Ə�����̂��o����ɂ����鐢��̐l�����A�Q�S�N�g�Ƃ�����N��̍�Ƃ����ɂ�鏭���}���K�̊v�� ���A���̐l�̊ԋ߂ȂƂ���ŋN�����Ă���e���͔������Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�Q�S�N�g�̏����}���K�͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��A�Ƃ������Ƃ͂Ђƌ��ł͌����Ȃ��قǍL�͂ō��{�I�Ȃ��̂������̂ł����A�����̍�i�Ɋ֘A����Ƃ���ōl���Ă݂�A�������̓_�������邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��A�傫�ȓ_�Ƃ��Đ��E���q�ϓI�ȑΏۂƂ��Č���̂ł͂Ȃ��āA�����������ɂ��āA���E�Ƒ��݊W��������̂Ƃ��đ����Ă���Ƃ����_�ł��B����́A����ɓ˂��l�߂��āA���ȂƐ��E�Ƃ̋��E���B���ɂȂ��đ��݂ɐN�Ƃ��Ă����悤�ȍ�i���o�ꂵ�܂��B�Ⴆ�A�哇�|�q���w�Ȃ̍����x�̂Ȃ��̂P�y�[�W�ł����A�}���K�̏퓅�I�Șg�ł���R�}����ӂ��o�����͂ݏo�Ă�����A�����Ȃǂ́A���������g�����������Ă��܂���B����f���Ă��A�����ŕ`����Ă���͎̂e�L���̂Ă��Ă��āA�����ʂ肩����l���������̂ĂĂ����Ƃ�����ʂŁA�����̏����͎̂Ă�ꂽ�e�L���[�l�����ĕ`�������̂ł��B�����ł���Ƃ���ƁA�����̃R�}�͌��̂Ă�ꂽ�e�L�ƌ��̂ĂĂ����l�������悤�ɕ��ׂ��Ă��܂��B�������A���̗��҂��O�ғI�ɋq�ϓI�ȏ�ʂŌ���̂ł͂Ȃ��āA�f��ł����J�b�g�o�b�N�ŗ��҂����ꂼ��A�b�v�ɂ��ĘA�����Čq���Č�����Ƃ������̏�ʂɓ��������Ă��܂��B���͂ł���A�ЂƂ̕��͂Ɏ�ꂪ�ӂ�����悤�Ȃ��̂ł��B����́A�L�̎�ς��q�ϓI�ȏ�ʂɓ��荞��ŐN�Ƃ��Ă���킯�ł��B�����ł́A�q�ϓI�Ȏ��݂̐��E�ƔL�̓��ʂ̋��E���B���ɂȂ��Ă��܂��B����͊G�����ł͂Ȃ��A�}���K�̒��Ō���Ă���Z���t�ɂ��\���Ă��܂��B���ۂɌ��t�Ƃ��Ē����Ă�����̂ƔL���v���Ă�����S�̐��Ƃ̋�ʂ��B���ɂȂ��Ă���̂ł��B���̌��ʁA�ǎ҂̓}���K�̏�ʂƂ��L���猩�����E�A�܂�͔L�̓��ʂƂ��B���ȂƂ���ŁA���̗��������邱�ƂɂȂ�A���܂��ɂ͔L�ɓ�������悤�ɕ���ɎQ�����Ă������ƂɂȂ�̂ł��B�����ɁA�����}���K�Ɠ��̑@�ׂȓ��S�̕\����Ԃ����܂�A�ǎ҂���������L���邱�ƂɂȂ�킯�ł��B����́A�����̍�i���E�ł͋��E�̐N�ƂƂ��������ƂɒZ���I��������܂��A�q�ϓI�ȕ��i�ł͋�ʂ���Ă������R���Ɛl�H�����Z

���A���̐l�̊ԋ߂ȂƂ���ŋN�����Ă���e���͔������Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�Q�S�N�g�̏����}���K�͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��A�Ƃ������Ƃ͂Ђƌ��ł͌����Ȃ��قǍL�͂ō��{�I�Ȃ��̂������̂ł����A�����̍�i�Ɋ֘A����Ƃ���ōl���Ă݂�A�������̓_�������邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��A�傫�ȓ_�Ƃ��Đ��E���q�ϓI�ȑΏۂƂ��Č���̂ł͂Ȃ��āA�����������ɂ��āA���E�Ƒ��݊W��������̂Ƃ��đ����Ă���Ƃ����_�ł��B����́A����ɓ˂��l�߂��āA���ȂƐ��E�Ƃ̋��E���B���ɂȂ��đ��݂ɐN�Ƃ��Ă����悤�ȍ�i���o�ꂵ�܂��B�Ⴆ�A�哇�|�q���w�Ȃ̍����x�̂Ȃ��̂P�y�[�W�ł����A�}���K�̏퓅�I�Șg�ł���R�}����ӂ��o�����͂ݏo�Ă�����A�����Ȃǂ́A���������g�����������Ă��܂���B����f���Ă��A�����ŕ`����Ă���͎̂e�L���̂Ă��Ă��āA�����ʂ肩����l���������̂ĂĂ����Ƃ�����ʂŁA�����̏����͎̂Ă�ꂽ�e�L���[�l�����ĕ`�������̂ł��B�����ł���Ƃ���ƁA�����̃R�}�͌��̂Ă�ꂽ�e�L�ƌ��̂ĂĂ����l�������悤�ɕ��ׂ��Ă��܂��B�������A���̗��҂��O�ғI�ɋq�ϓI�ȏ�ʂŌ���̂ł͂Ȃ��āA�f��ł����J�b�g�o�b�N�ŗ��҂����ꂼ��A�b�v�ɂ��ĘA�����Čq���Č�����Ƃ������̏�ʂɓ��������Ă��܂��B���͂ł���A�ЂƂ̕��͂Ɏ�ꂪ�ӂ�����悤�Ȃ��̂ł��B����́A�L�̎�ς��q�ϓI�ȏ�ʂɓ��荞��ŐN�Ƃ��Ă���킯�ł��B�����ł́A�q�ϓI�Ȏ��݂̐��E�ƔL�̓��ʂ̋��E���B���ɂȂ��Ă��܂��B����͊G�����ł͂Ȃ��A�}���K�̒��Ō���Ă���Z���t�ɂ��\���Ă��܂��B���ۂɌ��t�Ƃ��Ē����Ă�����̂ƔL���v���Ă�����S�̐��Ƃ̋�ʂ��B���ɂȂ��Ă���̂ł��B���̌��ʁA�ǎ҂̓}���K�̏�ʂƂ��L���猩�����E�A�܂�͔L�̓��ʂƂ��B���ȂƂ���ŁA���̗��������邱�ƂɂȂ�A���܂��ɂ͔L�ɓ�������悤�ɕ���ɎQ�����Ă������ƂɂȂ�̂ł��B�����ɁA�����}���K�Ɠ��̑@�ׂȓ��S�̕\����Ԃ����܂�A�ǎ҂���������L���邱�ƂɂȂ�킯�ł��B����́A�����̍�i���E�ł͋��E�̐N�ƂƂ��������ƂɒZ���I��������܂��A�q�ϓI�ȕ��i�ł͋�ʂ���Ă������R���Ɛl�H�����Z �����Ă�����A���������v�f�������ē���Ă��܂��p���A�����ɐ����̓��S�̓��e�Ȃǂ����Z���I�Ȍ������͂��܂��A�����ŋ��E��B���ɂ��Ă��܂��Ƃ����s���̂Ƀ��^�t�@�[�Ƃ��V���{���Ƃ��Ă����炩�̔��f������悤�Ɏv���܂��B���̎��ɏ����}���K�̎�@���q���g�ƂȂ����ƍl���Ă������͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����āA��Q�̓_�͑@�ׂȐ��Ƃ���ɂ��`�ʂł��B�Ⴆ�A�����]�s���w�g�[�}�̐S���x�̂P�y�[�W�ł����A����܂ł̃}���K�̐��͎�ˎ����̂悤�Ȋۃy���ɂ��M�̂悤�Ȑ^�������Ȃ�悤�Ȋۂ݂�тт����⌀��̂f�y���ɂ�鑾���p���������ŁA����Ɣ����Ƃ����͂̓����ɂ���Đ����̂ɐ������Ƃ�����h����̂ł����B����ɑ��āA���̉�ʂ̐��ׂ͍������悤�Ȑ��ŁA�����ŏ����Ă��܂������ȁA���N�̎����ł����邩�Ȃ������o���Ă��Ȃ��悤�Ȋ���̌`��\�킻���Ƃ��Ă݂���A���ʂƂ��Ă͑������ɂȂ�̂��ׂ��������{���d�˂邱�ƂŁA���͑������̂Ȃ��ɂ��A���̑����̒��ɂ������X�J�X�J�ȂƂ���Ə[�����Ă��鍷�������āA���̔����Ȃ��͐��̓���Ɣ����ň�C�Ɉ����Ă��܂��̂ł͕\���ł��Ȃ����̂������肷��̂ł��B���̃y�[�W�̉E���ɐA�����`����Ă��܂����A�����������̂�`���Ƃ��ɑ@�ׂȐ��͖{�̂����A�Ԃ��l�X�ȃV���{���b�N�ȈӖ�������������A�����Ƃ��ď�ʂ��ʂ����肳�����邱�Ƃ��ł��邱�ƂɂȂ�킯�ł��B�����̍�i�ɂ�����@�ׂȐ���A�����ɖ���}�ĂȂǂɂ́A�P�X���I�̃��[�Q���g�V���e�B�[���̉e��������ł��傤���A�����}���K�̉e���̕����A��蒼�ړI�ł͂Ȃ����낤���Ǝv���̂ł��B

�����Ă�����A���������v�f�������ē���Ă��܂��p���A�����ɐ����̓��S�̓��e�Ȃǂ����Z���I�Ȍ������͂��܂��A�����ŋ��E��B���ɂ��Ă��܂��Ƃ����s���̂Ƀ��^�t�@�[�Ƃ��V���{���Ƃ��Ă����炩�̔��f������悤�Ɏv���܂��B���̎��ɏ����}���K�̎�@���q���g�ƂȂ����ƍl���Ă������͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����āA��Q�̓_�͑@�ׂȐ��Ƃ���ɂ��`�ʂł��B�Ⴆ�A�����]�s���w�g�[�}�̐S���x�̂P�y�[�W�ł����A����܂ł̃}���K�̐��͎�ˎ����̂悤�Ȋۃy���ɂ��M�̂悤�Ȑ^�������Ȃ�悤�Ȋۂ݂�тт����⌀��̂f�y���ɂ�鑾���p���������ŁA����Ɣ����Ƃ����͂̓����ɂ���Đ����̂ɐ������Ƃ�����h����̂ł����B����ɑ��āA���̉�ʂ̐��ׂ͍������悤�Ȑ��ŁA�����ŏ����Ă��܂������ȁA���N�̎����ł����邩�Ȃ������o���Ă��Ȃ��悤�Ȋ���̌`��\�킻���Ƃ��Ă݂���A���ʂƂ��Ă͑������ɂȂ�̂��ׂ��������{���d�˂邱�ƂŁA���͑������̂Ȃ��ɂ��A���̑����̒��ɂ������X�J�X�J�ȂƂ���Ə[�����Ă��鍷�������āA���̔����Ȃ��͐��̓���Ɣ����ň�C�Ɉ����Ă��܂��̂ł͕\���ł��Ȃ����̂������肷��̂ł��B���̃y�[�W�̉E���ɐA�����`����Ă��܂����A�����������̂�`���Ƃ��ɑ@�ׂȐ��͖{�̂����A�Ԃ��l�X�ȃV���{���b�N�ȈӖ�������������A�����Ƃ��ď�ʂ��ʂ����肳�����邱�Ƃ��ł��邱�ƂɂȂ�킯�ł��B�����̍�i�ɂ�����@�ׂȐ���A�����ɖ���}�ĂȂǂɂ́A�P�X���I�̃��[�Q���g�V���e�B�[���̉e��������ł��傤���A�����}���K�̉e���̕����A��蒼�ړI�ł͂Ȃ����낤���Ǝv���̂ł��B

���̂悤�Ȏ��_�Ō��Ă����ƁA���́u�y�����K�N�v�Ƃ��������̍�i�͐A�����I�ɐ}�ĉ����A�@�ׂȐ��ŕ`���Ă���Ƃ����p���̃x�[�X�ɏ����}���K�̉e�����A���͊����܂��B���ꂪ�A���̍�i�ł͗ǂ��ʂƂ��ďo�Ă���Ǝv���܂��B�����āA�@�ׂŗl����������ʂ̐�捂���j�邩�̂悤�ɐ^�ő傫�ȗڂ��ł��āA�p�b�N���ƊJ���������`���āA�������X���������܂������������邵�A�����牽�����o�Ă��Ĉꕔ�������Ă���B�����ɔj�]�����܂�Ă���킯�ł��B�l�������Ĉ��肵���Ƃ���Ɏ~�܂��Ă��Ȃ��A���������������A�����Ȃ��Ƃ����܂�Ă����i�ł��B�����̍�i�ɂ͑@�ׂ��Ƃ��_��I�Ƃ����Ƃ���͜҂��ɂ���̂ł����A���̈���ŁA���̍�i�Ŋ_�Ԍ�����悤�ȁA���X�����Ƃ��s�C�����Ƃ�������m��ʂƂ��낪����̂ł��B���ꂪ���͐����̍�i�ɐ��������Ƃ����������⓮����^���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝ��͎v���̂ł��B�������A�@�ׂ���^������Nj����Ă����ƁA���������ʂ���ނ��čs���Ă��܂����B���̌��ʁA��ʂɂǂ����NJ������܂�Ă����悤�Ɏv����̂ł��B

�u���杁v�i���}�j�Ƃ�����i�́A�P�X�W�O�N��͂��߂̂���̍�i�Ő����̒Z�����銈�����Ԃ̒��ł͔�r�I���������ɐ��삳�ꂽ��i�ł��B���ڂɈ�˂���ƐX�̎U�����̂悤�Ȑ}���ł����A�u�y�����K�N�v�ł͗l��������āA��������Ɛ������ꂽ�͗l�̂悤�ɕ`����Ă���A���A���■���c���ɔɖ��đS�̂��s�����قǂŁA�܂�ő��� ���ɂ̂ݍ��܂�Ă��܂��悤�ȏ�ԂɂȂ��Ă��܂��B�����́A���̎����̂������̍�i�ɋ��ʂ��Ă���v�f�i�X�g�[���[�j�Ȃ̂��낤�Ǝv���܂��B�ׂ����■�A���邢�͏����ȍזE�̂悤�ȗ������B���āA���ꂪ��ʂ̈ꕔ��S����N�I����悤�ɕ����s�����ĕ��ۂ��Ă��܂��Ƃ����v�f�i�X�g�[���[�j�ł��B����́A��ʂ�`���Ƃ�����Ƃɂ����Ă͑��◱�łт����薄�ߐs�������̂���ׂȐ����Ɉ�������A�ׂ����_���ɑł_�`�ʼn�ʂߐs�����Ƃ������ƂɂȂ�Ƃ����킯�ł��B���◱��`�����߂ɍׂ��ȕ`�@���K�v�������̂��A�ׂ����`���Ƃ����s�ׂɓK�����Ώۂ����◱�������̂��A�����悩�{���悩�̂悤�Șb�ł����A�����炭�ǂ��炪��Ƃ������Ƃł��Ȃ������Ǝv���܂��B����Ƃ��A�����͂���ɋC���t���Ă��܂����B���̂��Ƃ�z���ł���̂��A�ŏ��ɓW������Ă����u���̖ڃ����Y�v�Ƃ�����i�ł��B��ʂ��l�������Ă���Ƃ��������̍�i�ɂ͒������Ȃ܂������Ă��܂����A�����炭�ŏ��̂���ŁA�ӎ����ē��ʼn�𐧍삵���Ƃ������̂ł͂Ȃ��āA���ƂƂ��搶�Ɋ��߂��ĉ��̋C�Ȃ��ɒ��肵���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����͎l�����̉�ʂ̍���̒��̎p�̉��肳�ł��B����͐����̍�i�����Ă��Ċ�����̂ł����A���̐l�̓��A���Ȏ��������Ă���������Ȃ�ɕ��ʂɒu�������Đ}���ɂ���Ƃ����͉̂���ŁA���łɕ`���ꂽ�}��������{�ɂ��Ď����Ȃ�̃A�����W������Ƃ����`�ʂ����Ă���悤�Ɍ����܂��B���́u���̖ڃ����Y�v�̒��́A���ɂ͌����܂����T�}�ɂȂ��Ă��Ȃ��̂ł��B�������A�������E�Ɉڂ��ĉE�����̂ӂ��̉�ʂ�����Ɩ����ɖ����悤�ɍׂ����������s�����Ă��܂��B����ɂ��A����{�͂Ȃ������̂ɁA�����̉�ʂ̒��Ƃ͈���ăT�}�ɂȂ��Ă���A�Ƃ�����茩�Ă��Ď䂩���Ƃ��낪����B�`���������́A�����Ƃ�����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���̍�i���A���ꂾ�ƌ�����킯�ł͂���܂��A�����́A���̑O��ōׂ����ŕ`�����ށA���■�A���邢�͖Ԃ̂悤�ȍג������̂������ɏW�܂������̂�`���Ƃ������ƂɃn�}�b���̂ł͂Ȃ����B�����Ő����͏o����Ă��܂����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B��������X�^�[�g���Ă���̂������̍�i��

���ɂ̂ݍ��܂�Ă��܂��悤�ȏ�ԂɂȂ��Ă��܂��B�����́A���̎����̂������̍�i�ɋ��ʂ��Ă���v�f�i�X�g�[���[�j�Ȃ̂��낤�Ǝv���܂��B�ׂ����■�A���邢�͏����ȍזE�̂悤�ȗ������B���āA���ꂪ��ʂ̈ꕔ��S����N�I����悤�ɕ����s�����ĕ��ۂ��Ă��܂��Ƃ����v�f�i�X�g�[���[�j�ł��B����́A��ʂ�`���Ƃ�����Ƃɂ����Ă͑��◱�łт����薄�ߐs�������̂���ׂȐ����Ɉ�������A�ׂ����_���ɑł_�`�ʼn�ʂߐs�����Ƃ������ƂɂȂ�Ƃ����킯�ł��B���◱��`�����߂ɍׂ��ȕ`�@���K�v�������̂��A�ׂ����`���Ƃ����s�ׂɓK�����Ώۂ����◱�������̂��A�����悩�{���悩�̂悤�Șb�ł����A�����炭�ǂ��炪��Ƃ������Ƃł��Ȃ������Ǝv���܂��B����Ƃ��A�����͂���ɋC���t���Ă��܂����B���̂��Ƃ�z���ł���̂��A�ŏ��ɓW������Ă����u���̖ڃ����Y�v�Ƃ�����i�ł��B��ʂ��l�������Ă���Ƃ��������̍�i�ɂ͒������Ȃ܂������Ă��܂����A�����炭�ŏ��̂���ŁA�ӎ����ē��ʼn�𐧍삵���Ƃ������̂ł͂Ȃ��āA���ƂƂ��搶�Ɋ��߂��ĉ��̋C�Ȃ��ɒ��肵���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����͎l�����̉�ʂ̍���̒��̎p�̉��肳�ł��B����͐����̍�i�����Ă��Ċ�����̂ł����A���̐l�̓��A���Ȏ��������Ă���������Ȃ�ɕ��ʂɒu�������Đ}���ɂ���Ƃ����͉̂���ŁA���łɕ`���ꂽ�}��������{�ɂ��Ď����Ȃ�̃A�����W������Ƃ����`�ʂ����Ă���悤�Ɍ����܂��B���́u���̖ڃ����Y�v�̒��́A���ɂ͌����܂����T�}�ɂȂ��Ă��Ȃ��̂ł��B�������A�������E�Ɉڂ��ĉE�����̂ӂ��̉�ʂ�����Ɩ����ɖ����悤�ɍׂ����������s�����Ă��܂��B����ɂ��A����{�͂Ȃ������̂ɁA�����̉�ʂ̒��Ƃ͈���ăT�}�ɂȂ��Ă���A�Ƃ�����茩�Ă��Ď䂩���Ƃ��낪����B�`���������́A�����Ƃ�����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���̍�i���A���ꂾ�ƌ�����킯�ł͂���܂��A�����́A���̑O��ōׂ����ŕ`�����ށA���■�A���邢�͖Ԃ̂悤�ȍג������̂������ɏW�܂������̂�`���Ƃ������ƂɃn�}�b���̂ł͂Ȃ����B�����Ő����͏o����Ă��܂����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B��������X�^�[�g���Ă���̂������̍�i��

����Ƃ����̂��A���̌l�I�Ȑ����̍�i�̌����ł��B�����������_�Ō��Ă����ƁA���́u���杁v�Ƃ�����i�́A�ׂ����ŕ`�����ށA���■�̂悤�ȍג������̂�`�����ނƂ������Ƃ��G�X�J���[�g����Ă�������i�Ƃ��āA���ɂƂ��Ă͐����̓������X�g���[�g�ɏo�Ă����i���Ǝv���܂��B��ʂ̍��E�̉��[�̕������߂�ɖ��Ă��鑐�t�͗��ݍ����Ă���悤�ɁA�����ǂ̂悤�ɐL�тĂ��邩������Ȃ����炢�ɃS�`���S�`���̟ӓׂƂ�����Ԃł��B���̗��ݍ����Ă���悤�Ȋ������A�S�̂Ƃ��čׂ������������ɏW�܂���忂��Ă���悤�ȁA�s�C���ł����܂��������������̂ł����������ݏo���Ă���B�K�ł͂Ȃ���������܂��A����ɉV�����ς��ɓ���Ă���炪���˂��˂Ɛg�𝀂��点�āA�����Ă���悤�ȃC���[�W�ł��B����A��ʂ̉E���Ɏ��������Ă��܂����A�����ɖ�����d�ɂ����ݕt���Ă��܂��B����ɁA���̎��̊����̂��̂��A��{�̑��������������Ă���̂ł͂Ȃ��āA�����������{���r��W�܂��Ă���悤�Ȃ̂ł��B�����āA�悭����ƁA���̎��̍����̓|�i�����Ƃ܂��Ă���j�����{���̖����W�܂������̂悤�ł��B�����������_�Ɋ���Ă���ƁA��ʏ���̋�̉_�͏����ȍזE�����B���Ăł��Ă���悤�Ȃ��̂Ɍ����Ă��܂��B�Ƃ������A�����������ɕ`����Ă��܂��B�����ɂ́A���E�S�̂��ׂ������̂ɐN�I����Ă����A�g���Ă����A�l�̓��̂����זE�ɐN����čs���悤�ȁA���킶�픗���Ă���悤�ȋ��|�����N���オ���Ă���悤�ȁA�{���I�ɕs�C���ȍ�i�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B���������s�C�����͐����̍�i�̒ꗬ�ɂ����āA����͐������ׂ����`�����ނƂ������ƂƐ藣���Ȃ����̂ƂȂ��Ă���Ǝv���܂��B���́u���杁v�Ƃ�����i�́A�������������̓����i���́j���ƂĂ�������Ղ��`�ŃX�g���[�g�ɕ\���Ă���Ǝv���܂��B�܂��A�u�J���v�i�E�}�j�������悤�ȃ^�C�v�̍�i�ł��B�����āA���̍��̟ӓׂƂ������̂��A����ɐ�������Ă������̂��ӔN�̍�i�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

����Ƃ����̂��A���̌l�I�Ȑ����̍�i�̌����ł��B�����������_�Ō��Ă����ƁA���́u���杁v�Ƃ�����i�́A�ׂ����ŕ`�����ށA���■�̂悤�ȍג������̂�`�����ނƂ������Ƃ��G�X�J���[�g����Ă�������i�Ƃ��āA���ɂƂ��Ă͐����̓������X�g���[�g�ɏo�Ă����i���Ǝv���܂��B��ʂ̍��E�̉��[�̕������߂�ɖ��Ă��鑐�t�͗��ݍ����Ă���悤�ɁA�����ǂ̂悤�ɐL�тĂ��邩������Ȃ����炢�ɃS�`���S�`���̟ӓׂƂ�����Ԃł��B���̗��ݍ����Ă���悤�Ȋ������A�S�̂Ƃ��čׂ������������ɏW�܂���忂��Ă���悤�ȁA�s�C���ł����܂��������������̂ł����������ݏo���Ă���B�K�ł͂Ȃ���������܂��A����ɉV�����ς��ɓ���Ă���炪���˂��˂Ɛg�𝀂��点�āA�����Ă���悤�ȃC���[�W�ł��B����A��ʂ̉E���Ɏ��������Ă��܂����A�����ɖ�����d�ɂ����ݕt���Ă��܂��B����ɁA���̎��̊����̂��̂��A��{�̑��������������Ă���̂ł͂Ȃ��āA�����������{���r��W�܂��Ă���悤�Ȃ̂ł��B�����āA�悭����ƁA���̎��̍����̓|�i�����Ƃ܂��Ă���j�����{���̖����W�܂������̂悤�ł��B�����������_�Ɋ���Ă���ƁA��ʏ���̋�̉_�͏����ȍזE�����B���Ăł��Ă���悤�Ȃ��̂Ɍ����Ă��܂��B�Ƃ������A�����������ɕ`����Ă��܂��B�����ɂ́A���E�S�̂��ׂ������̂ɐN�I����Ă����A�g���Ă����A�l�̓��̂����זE�ɐN����čs���悤�ȁA���킶�픗���Ă���悤�ȋ��|�����N���オ���Ă���悤�ȁA�{���I�ɕs�C���ȍ�i�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B���������s�C�����͐����̍�i�̒ꗬ�ɂ����āA����͐������ׂ����`�����ނƂ������ƂƐ藣���Ȃ����̂ƂȂ��Ă���Ǝv���܂��B���́u���杁v�Ƃ�����i�́A�������������̓����i���́j���ƂĂ�������Ղ��`�ŃX�g���[�g�ɕ\���Ă���Ǝv���܂��B�܂��A�u�J���v�i�E�}�j�������悤�ȃ^�C�v�̍�i�ł��B�����āA���̍��̟ӓׂƂ������̂��A����ɐ�������Ă������̂��ӔN�̍�i�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�����̍��̍�i�����Ă���ƁA�ŏ��ɉ�ʂ̍\����v���Đ�����n�߂�̂ł��傤���A�����ׂ͍������̂�`�������l�Ȃ̂��낤����A�����`���Ă��邤���ɏ���Ă��܂��āA����ɂ�čו������������Ƃ��n�߂ĕ`���ꂽ��ʂ�N�I���Ă��܂��B���̌��ʂ�����������i�Ƃ������ƂɂȂ�悤�ɁA���ɂ͌����܂��B�����āA������R���g���[�����悤�Ƃ����ߓn���ɂ���Ǝv����̂��u�̓y�v�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B�u���杁v�̂悤�ɍו������ɂ��H�ݏo���Ă��܂������ȂƂ���͂Ȃ��āA�S�̂Ƃ��Ĕ[�܂��Ă���Ƃ�����i�ł��B���̗��R�̈�Ƃ��čl������̂́i����͌�t���ł����āA��������i�𐧍삷��O����Ӑ}���Ă����Ƃ������Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂����j�A��ʂ̒��ŕ`����Ă��鎖���ɂ����Ď��R�������ΓI�Ɍ����āA�l�H���̐�߂銄���������Ȃ��Ă��Ă��邱�Ƃł��B���̉�ʂł����ΐΑ���̌��z���͍��ꂽ����邱�Ƃ͂����Ă��A���g�Ő��������葝�B�����肷�邱�Ƃ͂���܂���B�w��̊��������悤�Ȃ��̂ł��B��������́A������������悤�ȓ�����������Ƃ����v�f�����܂�Ă��܂���B�܂�A�Î~���Ă���B�������Ȃ��̂ł��B���̍�i�ł́A���̂悤�ȐÎ~������������ʂ̔����ȏ���߂Ă��܂��B���̂��Ƃ������̎��~�߂ƂȂ��ċ@�\���Ă���ƍl�����܂��B�������A���̑��̕����A��ʑO�i�̎������сA���̉��ɑ����ɖ��Ă���Ƃ���⒆���̃h�[�����悤�Ɏ����L�тĂ���Ƃ���A�w�i�̋�̉_�Ȃǂ͓��������Ă��܂��B����ɂ��A��ʑS�̂Ƃ��Ă͓������S���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă���킯�ł͂Ȃ��B

�����̍��̍�i�����Ă���ƁA�ŏ��ɉ�ʂ̍\����v���Đ�����n�߂�̂ł��傤���A�����ׂ͍������̂�`�������l�Ȃ̂��낤����A�����`���Ă��邤���ɏ���Ă��܂��āA����ɂ�čו������������Ƃ��n�߂ĕ`���ꂽ��ʂ�N�I���Ă��܂��B���̌��ʂ�����������i�Ƃ������ƂɂȂ�悤�ɁA���ɂ͌����܂��B�����āA������R���g���[�����悤�Ƃ����ߓn���ɂ���Ǝv����̂��u�̓y�v�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B�u���杁v�̂悤�ɍו������ɂ��H�ݏo���Ă��܂������ȂƂ���͂Ȃ��āA�S�̂Ƃ��Ĕ[�܂��Ă���Ƃ�����i�ł��B���̗��R�̈�Ƃ��čl������̂́i����͌�t���ł����āA��������i�𐧍삷��O����Ӑ}���Ă����Ƃ������Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂����j�A��ʂ̒��ŕ`����Ă��鎖���ɂ����Ď��R�������ΓI�Ɍ����āA�l�H���̐�߂銄���������Ȃ��Ă��Ă��邱�Ƃł��B���̉�ʂł����ΐΑ���̌��z���͍��ꂽ����邱�Ƃ͂����Ă��A���g�Ő��������葝�B�����肷�邱�Ƃ͂���܂���B�w��̊��������悤�Ȃ��̂ł��B��������́A������������悤�ȓ�����������Ƃ����v�f�����܂�Ă��܂���B�܂�A�Î~���Ă���B�������Ȃ��̂ł��B���̍�i�ł́A���̂悤�ȐÎ~������������ʂ̔����ȏ���߂Ă��܂��B���̂��Ƃ������̎��~�߂ƂȂ��ċ@�\���Ă���ƍl�����܂��B�������A���̑��̕����A��ʑO�i�̎������сA���̉��ɑ����ɖ��Ă���Ƃ���⒆���̃h�[�����悤�Ɏ����L�тĂ���Ƃ���A�w�i�̋�̉_�Ȃǂ͓��������Ă��܂��B����ɂ��A��ʑS�̂Ƃ��Ă͓������S���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă���킯�ł͂Ȃ��B

�����ʂ̑��ʂŌ��Ă݂�ƁA���̍�i�̉�ʂ̒����ɐΑ���̕��Ŏd��ꂽ���H�̂悤�Ȍ��z�����`����Ă��܂����A���̂ʂɂ��ĕ`�������̂Ƃ��Ă͘c��ł��āA���̂Ƃ��Đ������Ă��Ȃ��B�p�[�X�y�N�e�B�u���ł��Ă��܂���B���̍�i�S�̂��݂Ă��A�ЂƂ̋�ԂƂ��Đ������Ă��Ȃ��͖̂��炩�ł��B������A��i�Ƃ��Ă��������A���ׂ�����Ƃ����̂ł͂���܂��A���̂��Ƃ��炾���Ŕ��f����̂͒Z���I��������܂��A�����Ƃ����l�́A�����������Č���A��Ԃ�c������Ƃ������Ƃ���肾�����̂ł͂Ȃ����Ƒz���ł��܂��B�������A���̂ɋߊ�����r�߂�悤�Ɍ��߂āA�ׂ����Ƃ���܂Ŏ��ʂ���͓̂��ӁA�܂�ߎ���I�ȌX�����A���̍�i���猩�Ď���Ǝv���܂��B����͋t�ɕ`���Ƃ���������l���Ă��A�y���������ėt���ς̗t���̐����ׂ��������Ă����āA���܂��ɗt���ςɂȂ�悤�ɕ`���A����ǂ���ʑS�̂��A���̂悤�ȋ�ԍ\���ɂ��悤�Ɛv����̂͋�肾�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���̍�i�ł��A���߂̈ʒu�ƕ`���ꂽ�����̑傫���̃o�����X���ނ荇���Ă��Ȃ��Ƃ��������ƂȂǂɒ[�I�ɕ\���Ă��܂��B�������A���̂悤�ȑS�̂Ƃ��Ă݂�Ƙc�݂����邩�炱���A�ו����\������悤�ɉߏ�ȂقǍׂ����`�����܂�Ă���ʂ��������Ă��āA�ނ���A�ו�����ʂɐ�������^���Ă���Ƃ������Ƃ��\�ɂȂ��Ă���̂��Ǝv���܂��B�����̓_�ŁA���́u�̓y�v�Ƃ�����i�́A���f�̃o�����X�Ƃ����܂����A�قǂقǂ̂Ƃ���Ɉz�悭�[�܂��Ă����i���Ǝv���܂��B

���낢��A�q�ׂĂ��܂������A�����̍�i�́A���ɂƂ��ẮA���ɕ`���A���ʼn�ł��邩�瓺�ł����ނƂ����s�ׂɑł����ނƂ������ƁA�������琶�܂���{�̐��A�ЂƂ̓_�̑��݂Ƃ������ƁB���ɂ��ꂪ�C�������Ȃ鑽���Ō`�Â�����ׂ����`�ʂł��B�����āA����ɂ���Č��ʂƂ��ĉ�ʂ���������Ƃ������̂ŁB���ꂪ������̂͑��t�̔ɖ���}����A�ׂ����זE���W�܂��đ��B�����悤�Ȃ��́A�����������p�[�c�ł��B����炪���ʂƂ��ĂЂƂ̉�ʂɂ����܂��Ă���B���̌��ʂ����z�I�������肷��A����������i�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B