���c�͂P�X�V�P�N�Ƀp���ɓn��A�����������̋��_�Ƃ����B���̍��̍�i�ł��B

���c�͂P�X�V�P�N�Ƀp���ɓn��A�����������̋��_�Ƃ����B���̍��̍�i�ł��B

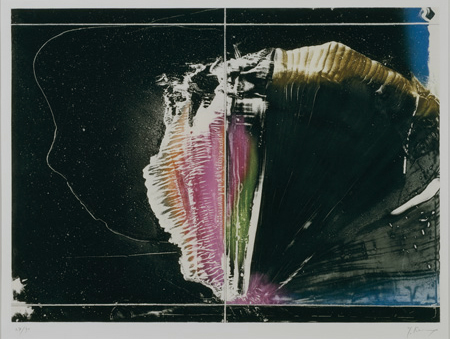

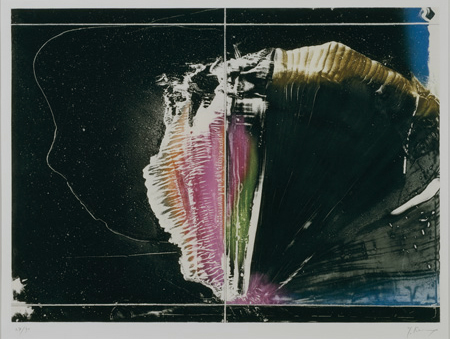

�Q�K�̓W�����ōŏ��ɖڂɔ�э���ł����̂́A�u�����i�i�ԁj�v�Ƃ���1.5���l���̑傫�ȍ�i�ŁA�O�ʂɓh��ꂽ�Ԃ͑N��ł����B����́A�Z���X�̗ǂ����܂������āA�Ԃ̑N����̂ɂǂ������Ȃ��A���������������āA������������������B�n�ʂ�`���Ă���̂ŁA�������Č��F�Ƃ����ۓI�ȐԂł͂Ȃ��āA���������悤�ȁA���ꂽ�悤�ȂƂ��낪����̂ł����A���ꂪ�����I�ȑ��݊���ł���B���̐l�̐F�̎g�����̊��o�́A�G�̕������͂܂������Ⴄ�̂ł����A���[�����̒��ۉ��i�E�}�j�̐F�̊��o�ɒʂ���Ƃ��낪 ����A�ƍ�i�����Ă��Ďv���܂����B�Ⴆ���u�������i�v(���})�Ƃ�����i�Ȃǂ͒��S�ɉ~�������āA���[�̍�i�ɏ������ʂ��Ă���Ƃ��낪���邩������܂���B

����A�ƍ�i�����Ă��Ďv���܂����B�Ⴆ���u�������i�v(���})�Ƃ�����i�Ȃǂ͒��S�ɉ~�������āA���[�̍�i�ɏ������ʂ��Ă���Ƃ��낪���邩������܂���B

����܂ŁA�W������Ă��閃�c�̍�i�����Ă���ƁA���ɂ́A���c�́A������`���A����͋�ۓI�ȑΏۂł��A���S�̎v�����`�ɂ���Ƃ����ۓI�Ȃ��Ƃ�`���Ƃ��A�����������Ƃ����A�`�����Ƃ���ʂɑ��݊���^���邱�Ƃ̂悤�ɑ����āA���̂��߂ɁA�p��G�̋�̂悤�ȃ}�`�G�[�����Ă݂��肵�Ă����B�������A���݊��͊G������҂ɔ[�����Ă����Ȃ���A�G�Ƃ��Ẳ��l�i���݈Ӌ`�j���Ȃ��A����Ō���҂ɂ�������悤�Ɋ����̎�@���݂��A�A���t�H��������������A�V�������A���X����������ƁA�����������Ă���Ƃ���ŁA���g�̐F�ʃZ���X�ɋC�����āA��ʂ�F�œh��Ԃ��悤�ɂȂ����B������A���������҂ɔ[�������邽�߁A�h��Ԃ��Ă���F�Ƃ̓K�������l���Ă��邤���ɁA�ǂƂ��n�ʂƂ����Ƃ�������ʂɍL������̂��ނƂ��Ĕ��������B���̑�ނ����ł́A����҂́A�Ώۂ���������̂ŁA��������܂炸�A��ʂ��X���Ȃ�̂ŁA���̎����̏����ƂȂ���̂�ǂ�n�ʂ̎�O�ɉ����Ă������B���̂悤�ɁA���ɂ́A���c�̍�i�̐��i���A���̂悤�Ɍ����܂����B

�u�����i�i�d�����j�v�i�E�}�j�Ƃ�����i�ł��B���{�R�̒n�ʂ�`������i�ł��B���́A�`����Ă���̂��n�\���Ƃ��������Ƃ����A���̉�ʂ����ς��ɓh��ꂽ�F�A�[���O���[�ƁA���̃O���f�[�V�����̈Â��A�������������͋C�������܂��B����Ȍ��{�R�������āA�\�ʂ����ς��ɏ����ȗ��X������̂͒n�\�Ȃ̂��낤���Ƃ͕�����܂��B�������A����ɂ��ẮA���̒n�ʂ͓y�Ȃ̂���Ȃ̂��A�����ɂ��n�ʂ炵���͂Ȃ��Ă��܂����A���A���ł͂Ȃ��B����Ɍ��Ă����ƁA�w�R��ł���Ƃ���̉e�̕t�������`�O�n�O�ł��邱�Ƃ�������܂��B����́A�ЂƂ̎��_������Ղ��Ēn�ʂ����āA�����`���Ă���Ƃ������Ƃł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�w�R�݂������ł����A���������яo���Ă���悤�ȕ��̂́A�ォ�猩���낵�Ă���ɂ�������炸�A�����猩���悤�Ȋp�x�ŕ`����Ă��܂��B����́A���_���������݂��Ă���̂��A��Ԃ��c��ł���̂��A������������A��Ƃ͋�Ԃ����낤�Ƃ͈ӎ����Ă��Ȃ������̂��A������ɂ���A����҂͒n�\�̕��i�Ǝv���Ă�����A���́A�����ł͂Ȃ��Ƃ������ƂɁA�C�����l�͋C�Â����ƂɂȂ�B�u����H�I�v�Ƃ��������ł��B�����炭�A���̂��ƂɋC�Â��l�́A���̉�ʂɖ������āA�������蒭�ߎn�߂��l�ɈႢ����܂���B���ʂ����āA���̍�i�́A�����Ō���l��I�ʂ��Ă���ƌ����܂��B��Ԃ̘c�݂Ƃ��A�s���肳�́A���������֖��ʂ蔲�����҂����������邱�Ƃ̂ł�����̂ŁA�����ň��I�ꂽ�Ƃ������悤�Ȑe�����Ƃł������ׂ��Z���ȊW�����܂��B����������i�ł���悤�Ɏv���܂��B

�u�����i�i�d�����j�v�i�E�}�j�Ƃ�����i�ł��B���{�R�̒n�ʂ�`������i�ł��B���́A�`����Ă���̂��n�\���Ƃ��������Ƃ����A���̉�ʂ����ς��ɓh��ꂽ�F�A�[���O���[�ƁA���̃O���f�[�V�����̈Â��A�������������͋C�������܂��B����Ȍ��{�R�������āA�\�ʂ����ς��ɏ����ȗ��X������̂͒n�\�Ȃ̂��낤���Ƃ͕�����܂��B�������A����ɂ��ẮA���̒n�ʂ͓y�Ȃ̂���Ȃ̂��A�����ɂ��n�ʂ炵���͂Ȃ��Ă��܂����A���A���ł͂Ȃ��B����Ɍ��Ă����ƁA�w�R��ł���Ƃ���̉e�̕t�������`�O�n�O�ł��邱�Ƃ�������܂��B����́A�ЂƂ̎��_������Ղ��Ēn�ʂ����āA�����`���Ă���Ƃ������Ƃł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�w�R�݂������ł����A���������яo���Ă���悤�ȕ��̂́A�ォ�猩���낵�Ă���ɂ�������炸�A�����猩���悤�Ȋp�x�ŕ`����Ă��܂��B����́A���_���������݂��Ă���̂��A��Ԃ��c��ł���̂��A������������A��Ƃ͋�Ԃ����낤�Ƃ͈ӎ����Ă��Ȃ������̂��A������ɂ���A����҂͒n�\�̕��i�Ǝv���Ă�����A���́A�����ł͂Ȃ��Ƃ������ƂɁA�C�����l�͋C�Â����ƂɂȂ�B�u����H�I�v�Ƃ��������ł��B�����炭�A���̂��ƂɋC�Â��l�́A���̉�ʂɖ������āA�������蒭�ߎn�߂��l�ɈႢ����܂���B���ʂ����āA���̍�i�́A�����Ō���l��I�ʂ��Ă���ƌ����܂��B��Ԃ̘c�݂Ƃ��A�s���肳�́A���������֖��ʂ蔲�����҂����������邱�Ƃ̂ł�����̂ŁA�����ň��I�ꂽ�Ƃ������悤�Ȑe�����Ƃł������ׂ��Z���ȊW�����܂��B����������i�ł���悤�Ɏv���܂��B

�u���E�g���g���[�����P�v�i���}�j�Ƃ�����i�ŁA����g���g���[���Ƃ̓t�����X��ŕ����̂��Ƃ������ŁA�u�����i�i�d�����j�v�Ɠ������̐���Ƃ������Ƃł��B�u�����i�i�d�����j�v���n�\��`���Ă��Ă��A�薼�͌����i�Ƃ��Ă���̂ɑ��āA���̍�i�̓^�C�g���ő�ނ���肵�Ă��܂��B�����̐Ώ�̔����ۂ��F����ƂȂ��Ă��邽�߂��u�����i�i�d�����j�v�̂悤�ȈÂ��͂Ȃ��A�F���Ƃ��Ă͖��邢�̂ł����A�Ώ�̌��Ԃ�|�b�J���ƊJ�������ɂ���A���邢�͏o�Ă�����̂����̓��A��̎w�A�O�p�|�b�h�A���邢�͓��̂̒m��Ȃ����́A�ŃV�������A���X�����ۂ��Ƃ��낪����܂��B�����ł́A�����̂��̂������G�R�Ƃ������₩���̈�ۂ����肾���āA�u�����i�i�d�����j�v�̐Î₳�Ƃ͈������ۂł��B�����炭�A��ʂ�h��Ԃ��Đ��E�Ƃ���Ƃ������Ƃɂ��āA���c�́A���̂ӂ��̖ʂƂ��Ɏ����Ă����̂ł��傤�B���̍�i���o�R���āu�����i�i�d�����j�v��������x�݂�ƁA�u�����i�i�d�����j�v�ɂ��A�����Ƃ����v�f�����������ƂɋC�Â��܂��B

�u���E�g���g���[�����P�v�i���}�j�Ƃ�����i�ŁA����g���g���[���Ƃ̓t�����X��ŕ����̂��Ƃ������ŁA�u�����i�i�d�����j�v�Ɠ������̐���Ƃ������Ƃł��B�u�����i�i�d�����j�v���n�\��`���Ă��Ă��A�薼�͌����i�Ƃ��Ă���̂ɑ��āA���̍�i�̓^�C�g���ő�ނ���肵�Ă��܂��B�����̐Ώ�̔����ۂ��F����ƂȂ��Ă��邽�߂��u�����i�i�d�����j�v�̂悤�ȈÂ��͂Ȃ��A�F���Ƃ��Ă͖��邢�̂ł����A�Ώ�̌��Ԃ�|�b�J���ƊJ�������ɂ���A���邢�͏o�Ă�����̂����̓��A��̎w�A�O�p�|�b�h�A���邢�͓��̂̒m��Ȃ����́A�ŃV�������A���X�����ۂ��Ƃ��낪����܂��B�����ł́A�����̂��̂������G�R�Ƃ������₩���̈�ۂ����肾���āA�u�����i�i�d�����j�v�̐Î₳�Ƃ͈������ۂł��B�����炭�A��ʂ�h��Ԃ��Đ��E�Ƃ���Ƃ������Ƃɂ��āA���c�́A���̂ӂ��̖ʂƂ��Ɏ����Ă����̂ł��傤�B���̍�i���o�R���āu�����i�i�d�����j�v��������x�݂�ƁA�u�����i�i�d�����j�v�ɂ��A�����Ƃ����v�f�����������ƂɋC�Â��܂��B

�u�ЂƂ̍a�v�u�̕��i�v�Ƃ�������i�B�n�ʂ�`���Ă������c�́A���̒n�ʂɉ�ʂŌ����ΐ��������Ɉ꒼���̍a�����܂��B�����Ř��ՂŒn�ʂ������낷�悤���ʂ�������ʂɍa�Ƃ������̂̂������������܂�܂����B���̍a��`�����Ƃɂ���āA�u�����i�i�d�����j�v�ʼnB����Ă�����������ł͂Ȃ����Ƃ����݉����܂��B���̂����������āA�u�����i�i�d�����j�v�ł͏����������`����Ă��Ȃ������n�\�����яo�����̂��傫���`�����Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B�a�Ƃ������ݐ[���Ƃ������̂����邱�Ƃ������ɂȂ�A�n�\�����яオ�鍂���������ɖ��炩�ɂ��邱�Ƃ��ł���킯�ł��B�u�̕��i�v�ł͒����Ő������������オ��l���`����Ă��܂��B���������������`�����Ƃ������Ƃ́A�n�\�̏�̋�Ԃ���ʂ̂Ȃ��ő��݂��邱�ƂɂȂ�܂��B���̌��ʂƂ��āu�v�ЂƂ̍a�ł́A���̋�Ԃ𐁂��オ���������ł��˂�悤�ɍL�����Ă���l���`����܂��B���̗����̍�i�ł́A���̋��ۂ����H���Y���Ă���l���`����n�߂܂��B�܂��A���̌�̖��c�̍�i�ŋ�Ԃ�Y�����̂̃V���{���̂悤�Ȓ��̉H�������ł͕`����Ă��܂��B�������A���̋�Ԃƒn�ʂ̋��E���`����Ă��܂���B���ՂŌ������Ă���Ƃ����̍قȂ̂ł��傤���A����ł͍��������o���Ă��鐅�̕`�������A�p�x�����������B���̊p�x�ł͒n�ʂ���͂Ȃꂽ��Ԃ���ʂł����Ƒ��݂��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��͂��ł��B����ł͋�Ԃ��c��ł���̂��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�����ōl������̂́A�n�ʂɋ�Ԃ������Ă��܂��Ă���Ƃ������Ƃł��B���c�́A���g�Łu�n�\���i�ƁA�ȑO�������Ă�����̂Ƃ́A������ڎw���Ă���B�X�����ہB���ׂĂ̑��݊����A���ݔ����Ԃ�������悤�ɂ��Ēn�\�ɕ\�o���Ă݂����v���̒n�\��`������i�ł���u�����i�v���u�����̐S���I�A���ԓI�A��ԓI�ȕ������ׂĊ܂߂����z���i�ł���B��z�̐��E�v�ƌ���Ă��܂��B���̌��t�̒�����A�n�\�Ƃ��h�肱�߂���ʂɋ�Ԃ����Ԃ����ׂĂԂ�����ōs�����Ƃ����A���������Ƃ��낪����Ǝv���܂��B�����āA���M���ׂ��́A�u�ЂƂ̍a�v���ԁA�u�̕��i�v�������ʂ�Ƃ����F�œ��ꂳ�ꂽ�A���̐F�����炵���̂ƁA���̂悤�ɐF�œ��ꂳ�ꂽ���E��`������F�ʃZ���X�ŁA���ꂪ�����̍�i�̑傫�Ȗ��͂ł���Ǝv���܂��B

���ۂ̂Q�K�̓W�����ɓ����Ă���A���̂悤�ȑ�삪�W�����̕ǖʂߐs�����悤�ɓW������Ă��āA�����̔Z�����ɑ��ꂵ�Ă��܂��قǂł����B���傤�ǁA�}�[�N����X�R�̍�i�����̃X�P�[���Ō���l���ݍ��ނ悤�ɂ��ĂЂƂ̋�ԂɗU�����ƂƎ����悤�Ȋ��������܂����B�����Ƃ��A���c�̍�i�ɂ̓��X�R�̏@�����A�����Č����Ή����t�����܂����͂���܂���B

���ۂ̂Q�K�̓W�����ɓ����Ă���A���̂悤�ȑ�삪�W�����̕ǖʂߐs�����悤�ɓW������Ă��āA�����̔Z�����ɑ��ꂵ�Ă��܂��قǂł����B���傤�ǁA�}�[�N����X�R�̍�i�����̃X�P�[���Ō���l���ݍ��ނ悤�ɂ��ĂЂƂ̋�ԂɗU�����ƂƎ����悤�Ȋ��������܂����B�����Ƃ��A���c�̍�i�ɂ̓��X�R�̏@�����A�����Č����Ή����t�����܂����͂���܂���B

���c�͂��̂悤�ȑ��݂̂�`�����̂ł͂Ȃ��āA�p���̒n�Ŕʼn���͂��߁A�G�b�`���O�ɂ�鏬�i�𐧍삵�܂������A����̓t�@�[�u�������L�����Ƃɐ��삻�ꂽ���̂̈ꖇ�ł����B���̍ז��ȕ`�ʂ͂܂����c�̗͗ʂ�[�I�Ɏ������̂ł���Ǝv���܂��B���̍ז��ȕ`�ʂ͑��ŕ`����Ă����X�̂��̂����ɁA���̍ז����䂦�Ƀ��A���e�B�ȏ�̌������ꂵ����ۂ����^���Ă��܂��B���̕������o�����Ƃ����Ƃ��������Ǝv���܂��B�����̃Z�~�𒉎��ɕ`�ʂ��Ă���̂ɁA���z�I�Ȉ�ۂ�������Ă��܂��B

���c�͂��̂悤�ȑ��݂̂�`�����̂ł͂Ȃ��āA�p���̒n�Ŕʼn���͂��߁A�G�b�`���O�ɂ�鏬�i�𐧍삵�܂������A����̓t�@�[�u�������L�����Ƃɐ��삻�ꂽ���̂̈ꖇ�ł����B���̍ז��ȕ`�ʂ͂܂����c�̗͗ʂ�[�I�Ɏ������̂ł���Ǝv���܂��B���̍ז��ȕ`�ʂ͑��ŕ`����Ă����X�̂��̂����ɁA���̍ז����䂦�Ƀ��A���e�B�ȏ�̌������ꂵ����ۂ����^���Ă��܂��B���̕������o�����Ƃ����Ƃ��������Ǝv���܂��B�����̃Z�~�𒉎��ɕ`�ʂ��Ă���̂ɁA���z�I�Ȉ�ۂ�������Ă��܂��B

�u�߂̒n�v�͎O����ł����A���̌�̃R�[�i�[�ŁA��ʂ����ς��ɒn�ʂ�`���A�n�ʂ������낷���_����A��Ԃ�������`�����_�ɓ]�����Ă����̂ł����A���̉ߓn���Ƃ��������i�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���̍�i�ɂ͒n�ʂƋ�Ԃ̋��E���`����Ă��܂��B���̂悤�ȑf�l�̔��ʂ��m�������Ԃ������悤�ł����A��ʂ����߂��h��Ԃ��Ƃ������Ƃ��J��Ԃ��Ă���ƃl�^���s���Ă��܂��B����Ƃ͕ʂɁA�n�ʏ�̌X�̎������ڍׂ��f���ɕ`���Ă��邤���ɁA�����̑��݂��n�ʂ̑��݂��z���Ď咣���n�߂��B�Ⴆ�A��������̉H�������Ă���B���̂��߂ɂ͋�Ԃ��L���Ƃ邱�Ƃ����߂��Ă����B���̂��߂ɁA�u�����i�v�̂悤�ȍ�i�ɔ�ׂāA��Ԃ��J�����悤�ȁA���Ԃ��J�����悤�Ȋ��������܂��B�������A�h�荞�߂�ꂽ��ʂɌ��Ԃ͂Ȃ��A���̋�Ԃ�����ɂ�����炸�A�J�����Ǝv������A����ɕǂ���Ă���B���c�̕����ꂽ��ʂ́A����Ɉ�i�[������Ă��܂����B�t���I�Ȍ������ŁA���t�V�тɕ������邩������܂��A��Ԃ��J�����Ƃɂ���āA�ǂ���i�Ɛ[�������A�Ǝv����̂ł��B����A�����̌����Ԃ����悤�ȁA���̌��̑��݂̏d���������Ă��āA��ʂɂ͊��C�̂悤�ȓ���������Ă��Ă��܂��B����炪��ʂɁA�[�܂肫��Ȃ��Ȃ��Ă����ƌ����邩������܂���B

��S�́@�A��

�P�X�W�Q�N�A���c�͑̒�������A�A�����܂��B���̌�̍�i�ł��B���̓W�����ōŏ��ɓW������Ă����u���s�s�v�Ƃ�����i�́A���̎����ɐ��삳�ꂽ���̂ł��B�u�߂̒n�v�ɖG��I�ɕ\��Ă����ω����A���̍�i�ł͑S�ʓI�Ȃ��̂ƂȂ����Ɛ�������Ă��܂��B�g����܂ł̒n�ʂ������낷���_���A�����グ��O�����ߎn�߂�̂ł���B���ʂƂ�〈�グ��ʒu�ɐ��R�ƕ��ׂ�ꂽ�������́A�ł��̂Ă�ꂽ�l�H�I�ȃ~�j�`���A�̒��̂悤�ł���Ȃ���A�����o������h�A�̌������̐��̋P���ƂƂ��ɁA���ꂩ�瓮���o���悤�Ȃǂ����L�@�I�ȕ��͋C�������Ă���B�h���c���g�����E���i�Ƃ������Ƃ��R�����g�����肵�Ă���̂ŁA��ʂɐ��E�S�̂��k�}�̂悤�ɂ��čČ��������Ƃ����u�����������̂�������܂���B����́A���_�Ƃ������́A��ʈ�ʂɕ����Ƃ��Ă̊G�̋�ł��F�ł����݂����悤�Ƃ��Ă������Ƃɑ��āA�d���݂��悤�Ƃ����A�����ɂ͑��݂�g�ɂ͂߂�A�܂�A�`���A�������ł������Ă������Ƃ������Ƃł͂Ȃ����B���́A���̓W����ʂ��Ă݂Ă��āA���c�̍�i�͏�������ӔN�Ɍ����āA����������ʂɂ���Ă����傫�ȗ��ꂪ����悤�Ɏv���܂����B���̍�i�ŁA��O������Ƃ������_�́A�p�[�X�y�N�e�B���Ƃ�������������ꂽ�Ƃ������Ƃł͂Ȃ����A�Ǝv����̂ł��B�n�ʂ������낷���_�ŕ`���ꂽ��ʂ͒n�ʂ̈ꕔ������������ŁA���̉�ʂ̊O���ɒn�ʂ��L�����Ă���B�܂�A��ʂ����Ă��Ȃ��čL�����Ă����v�f������܂����B�������A���̍�i�̂悤�Ɏd���Ă���ƁA��ʂ��g����āA���ꂪ���c�̐��E���i�Ƃ����u���ŁA��ʂɂЂƂ̃R�X���X�̂悤�Ȋ����������E�������Ă������Ƃ��邱�ƂɂȂ��āA��ʂ��������̂ɂȂ��Ă��Ă���悤�Ɋ����܂����B���c���g���A�g���`���Ă���Ԃ͐��_�Ö@�̔���Ö@�̂��Ƃ��A���S�ł��V�т̎����̂��Ƃ��A�S���I������Ԃ����āA�s������͂܂��h�Əq�ׂĂ��܂��B�͂��炸���A����Ƃ��������ꂽ��Ԃɐ�̕��i���v���v���ɓ���Ă����Ē���Ă������̂ŁA�����ɂ͊O�E�Ǝd���������ꂽ�g�̒����Ă���Ƃ��낪����܂��B�����u���s�s�v�i�j�E��}�Ƃ�����i�ł́A��������قǂł��Ȃ��̂ł����A���̌�A���c�́A���̎u����i�߂Ă����̂ł����A������ʂɍׂ��Ȃ��̂��l�ߍ���ł����悤�ɂȂ��āA��ʂ̖��x�͍����Ȃ�A�Z���ɂȂ��đ����l�܂�قǂɂȂ��Ă����܂��B�����ɍׂ��ȌX�̕��̕`�ʂ��k���ɂȂ��āA�S�̂Ƃ̃o�����X�������قǂɓˏo���Ă����܂��B���ꂾ���ɔw��̉�ʂ��畂���オ���ă��A���ȑ��݊����t�ɂȂ��Ȃ��Ă����悤�ɂȂ�܂��B���́u���s�s�v�́A�����܂ł����Ȃ����f�̃o�����X�̂Ƃꂽ��i�ƂȂ��Ă���Ǝv���܂��B

�P�X�W�Q�N�A���c�͑̒�������A�A�����܂��B���̌�̍�i�ł��B���̓W�����ōŏ��ɓW������Ă����u���s�s�v�Ƃ�����i�́A���̎����ɐ��삳�ꂽ���̂ł��B�u�߂̒n�v�ɖG��I�ɕ\��Ă����ω����A���̍�i�ł͑S�ʓI�Ȃ��̂ƂȂ����Ɛ�������Ă��܂��B�g����܂ł̒n�ʂ������낷���_���A�����グ��O�����ߎn�߂�̂ł���B���ʂƂ�〈�グ��ʒu�ɐ��R�ƕ��ׂ�ꂽ�������́A�ł��̂Ă�ꂽ�l�H�I�ȃ~�j�`���A�̒��̂悤�ł���Ȃ���A�����o������h�A�̌������̐��̋P���ƂƂ��ɁA���ꂩ�瓮���o���悤�Ȃǂ����L�@�I�ȕ��͋C�������Ă���B�h���c���g�����E���i�Ƃ������Ƃ��R�����g�����肵�Ă���̂ŁA��ʂɐ��E�S�̂��k�}�̂悤�ɂ��čČ��������Ƃ����u�����������̂�������܂���B����́A���_�Ƃ������́A��ʈ�ʂɕ����Ƃ��Ă̊G�̋�ł��F�ł����݂����悤�Ƃ��Ă������Ƃɑ��āA�d���݂��悤�Ƃ����A�����ɂ͑��݂�g�ɂ͂߂�A�܂�A�`���A�������ł������Ă������Ƃ������Ƃł͂Ȃ����B���́A���̓W����ʂ��Ă݂Ă��āA���c�̍�i�͏�������ӔN�Ɍ����āA����������ʂɂ���Ă����傫�ȗ��ꂪ����悤�Ɏv���܂����B���̍�i�ŁA��O������Ƃ������_�́A�p�[�X�y�N�e�B���Ƃ�������������ꂽ�Ƃ������Ƃł͂Ȃ����A�Ǝv����̂ł��B�n�ʂ������낷���_�ŕ`���ꂽ��ʂ͒n�ʂ̈ꕔ������������ŁA���̉�ʂ̊O���ɒn�ʂ��L�����Ă���B�܂�A��ʂ����Ă��Ȃ��čL�����Ă����v�f������܂����B�������A���̍�i�̂悤�Ɏd���Ă���ƁA��ʂ��g����āA���ꂪ���c�̐��E���i�Ƃ����u���ŁA��ʂɂЂƂ̃R�X���X�̂悤�Ȋ����������E�������Ă������Ƃ��邱�ƂɂȂ��āA��ʂ��������̂ɂȂ��Ă��Ă���悤�Ɋ����܂����B���c���g���A�g���`���Ă���Ԃ͐��_�Ö@�̔���Ö@�̂��Ƃ��A���S�ł��V�т̎����̂��Ƃ��A�S���I������Ԃ����āA�s������͂܂��h�Əq�ׂĂ��܂��B�͂��炸���A����Ƃ��������ꂽ��Ԃɐ�̕��i���v���v���ɓ���Ă����Ē���Ă������̂ŁA�����ɂ͊O�E�Ǝd���������ꂽ�g�̒����Ă���Ƃ��낪����܂��B�����u���s�s�v�i�j�E��}�Ƃ�����i�ł́A��������قǂł��Ȃ��̂ł����A���̌�A���c�́A���̎u����i�߂Ă����̂ł����A������ʂɍׂ��Ȃ��̂��l�ߍ���ł����悤�ɂȂ��āA��ʂ̖��x�͍����Ȃ�A�Z���ɂȂ��đ����l�܂�قǂɂȂ��Ă����܂��B�����ɍׂ��ȌX�̕��̕`�ʂ��k���ɂȂ��āA�S�̂Ƃ̃o�����X�������قǂɓˏo���Ă����܂��B���ꂾ���ɔw��̉�ʂ��畂���オ���ă��A���ȑ��݊����t�ɂȂ��Ȃ��Ă����悤�ɂȂ�܂��B���́u���s�s�v�́A�����܂ł����Ȃ����f�̃o�����X�̂Ƃꂽ��i�ƂȂ��Ă���Ǝv���܂��B

�u�y�E�^���̂��Ɓv�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B�u����e�v�Ƃ�����i�ƂŖَ��^�̕��i�Ƃ��Ē�o���ꂽ�Ƃ������Ƃł��B�����ɂ́A�l�X�Ȏ��_���s�K���ɁA���ꂪ���炩�ɂ킩��悤�ɎG�R�ƍ��݂��Ă��܂��B�����ɂ͊K�i�Ƃ��̌��������̋���p�C���ɉ����猩�Ă��܂��B�܂������������͒n�ʂ������낵�Ă��܂��B�������A���̒n�ʂ�w�i�ɂ�����ʉ��̐^������ł͑�̏�ɕ����m�B�͉����猩�Ă��܂��B���C����ɏオ���Ă��邱�Ƃ�������炩�ł��B�܂��A��ʉE��ɂ̓g���{�̉H�̈ꕔ���傫���`����Ă��܂��B�^�C�g���̂Ƃ���َ��^�I�ȑ�^���łȂɂ��������������Ă���J�I�X�Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���B�������A���̂悤�ȗl�X�Ȏ��_���G�R�Ƃ��Ă���ɂ�������炸�A��ʂ��Ƃ炦�ǂ���̂Ȃ��U���Ȃ��̂��Ƃ����ƁA�����ł��Ȃ��B�����ɂ͕s�v�c�ȐÎ₳���Y���Ă��܂��B����́A�����Č����A�V���K�[���̉�Ǝ��g�̎v���o�̃��`�[�t�A�T�[�J�X�̃s�G����������n�����A���ȃX�P�[���Ƃ���Ԃ�����悤�ɉ�ʂɂԂ����܂�āA�������Ă���̂ɁA���ꂼ��̃��`�[�t�����������āA���ꂪ��ʑS�̂ł͑傫�ȕ���Ɏ��ʂ��Ă����Ƃ����悤�ȁA���o�I�Ȓ����Ƃ͈قȂ钁������ʂɂ����āA����҂́A���̒�����������ĉ�ʂ�ǂ������Ă���B���́u�y�E�^���̂��Ɓv�ɂ��A�����������͋C������܂��B���̉�ʂ̒��ɂԂ����܂�Ă���g���{�̉H��L�k�A���فA�H���A���邢�͎O�p�`�̂悤�Ȋw�}�`�Ȃǂɂ́A���ꂼ��̕��ꂪ���肻���ȕ��͋C������܂��B����炪�A���̉�ʂ̕����g���Ŕ[�܂��Ă��āA���͈̔͂ŁA����

�u�y�E�^���̂��Ɓv�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B�u����e�v�Ƃ�����i�ƂŖَ��^�̕��i�Ƃ��Ē�o���ꂽ�Ƃ������Ƃł��B�����ɂ́A�l�X�Ȏ��_���s�K���ɁA���ꂪ���炩�ɂ킩��悤�ɎG�R�ƍ��݂��Ă��܂��B�����ɂ͊K�i�Ƃ��̌��������̋���p�C���ɉ����猩�Ă��܂��B�܂������������͒n�ʂ������낵�Ă��܂��B�������A���̒n�ʂ�w�i�ɂ�����ʉ��̐^������ł͑�̏�ɕ����m�B�͉����猩�Ă��܂��B���C����ɏオ���Ă��邱�Ƃ�������炩�ł��B�܂��A��ʉE��ɂ̓g���{�̉H�̈ꕔ���傫���`����Ă��܂��B�^�C�g���̂Ƃ���َ��^�I�ȑ�^���łȂɂ��������������Ă���J�I�X�Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���B�������A���̂悤�ȗl�X�Ȏ��_���G�R�Ƃ��Ă���ɂ�������炸�A��ʂ��Ƃ炦�ǂ���̂Ȃ��U���Ȃ��̂��Ƃ����ƁA�����ł��Ȃ��B�����ɂ͕s�v�c�ȐÎ₳���Y���Ă��܂��B����́A�����Č����A�V���K�[���̉�Ǝ��g�̎v���o�̃��`�[�t�A�T�[�J�X�̃s�G����������n�����A���ȃX�P�[���Ƃ���Ԃ�����悤�ɉ�ʂɂԂ����܂�āA�������Ă���̂ɁA���ꂼ��̃��`�[�t�����������āA���ꂪ��ʑS�̂ł͑傫�ȕ���Ɏ��ʂ��Ă����Ƃ����悤�ȁA���o�I�Ȓ����Ƃ͈قȂ钁������ʂɂ����āA����҂́A���̒�����������ĉ�ʂ�ǂ������Ă���B���́u�y�E�^���̂��Ɓv�ɂ��A�����������͋C������܂��B���̉�ʂ̒��ɂԂ����܂�Ă���g���{�̉H��L�k�A���فA�H���A���邢�͎O�p�`�̂悤�Ȋw�}�`�Ȃǂɂ́A���ꂼ��̕��ꂪ���肻���ȕ��͋C������܂��B����炪�A���̉�ʂ̕����g���Ŕ[�܂��Ă��āA���͈̔͂ŁA���� �l�͕�����܂Ƃ߂Ă����A����Ȋ����ł��傤���B�����āA���̉�ʑS�̂̋�C�������Ă���̂́A�F�����ł��B���ꂾ���݂��O���[�������Ă���̂ɁA�d�ꂵ���Ȃ�Ȃ��ŁA�t���t�����Ă���悤�Ȍy���Ɩ��邳������B�������A�Ƃ���ǂ���ɐ�Ԃ̑N�₩�ȐF���_�݂��āA�d�ꂵ���A�Â��Ȃ鎖�ɑ���h��ق̂悤�ɂȂ��Ă���B������A�ςȌ�������������܂��A�g�����ɂ���ẮA�Z���X�̂����I�V�����ȃC���e���A�Ƃ��Ďg�����Ƃ��ł������A�Ȃ̂ł��B

�l�͕�����܂Ƃ߂Ă����A����Ȋ����ł��傤���B�����āA���̉�ʑS�̂̋�C�������Ă���̂́A�F�����ł��B���ꂾ���݂��O���[�������Ă���̂ɁA�d�ꂵ���Ȃ�Ȃ��ŁA�t���t�����Ă���悤�Ȍy���Ɩ��邳������B�������A�Ƃ���ǂ���ɐ�Ԃ̑N�₩�ȐF���_�݂��āA�d�ꂵ���A�Â��Ȃ鎖�ɑ���h��ق̂悤�ɂȂ��Ă���B������A�ςȌ�������������܂��A�g�����ɂ���ẮA�Z���X�̂����I�V�����ȃC���e���A�Ƃ��Ďg�����Ƃ��ł������A�Ȃ̂ł��B

�������u����e�v�i�E�}�j�����܂��傤�B���̍�i�́A�u�y�E�^���̂��Ɓv�ƕ��ׂ�ƃg���{�̉H����ʂɑ傫���`����Ă���Ƃ���ŋ��ʂ��Ă��܂��B�܂��A�u�y�E�^���̂��Ɓv�̒������n�\�������낷��ʂł���̂ɑ��āA���̍�i�͊K�i��e�[�u���������猩�Ă��鎋�_�ŕ`����Ă���̂����S�ƂȂ��Ă��܂��B���ꂪ�ΏƂƂ���������̂ŁA���̓��i��Ƃ��Ă݂邱�Ƃ��ł���B���ꂪ�َ��^�̕��i�Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B�������A���́u����e�v�ł͉�ʍ��ɂ͐��ƉF�����傫���`����Ă��āA����́u�y�E�^���̂��Ɓv�̒����E�ɏ������������`����Ă����̂��A�����ł͂͂�����ƕ�����قǑ傫���Ȃ��Ă��Ă��܂��B���E���i�ɂ͉F������荞�܂�Ă����Ƃ����킯�ł��傤���B�܂�ŁA���ׂĂ����ݍ��ރu���b�N�z�[���̂悤�ł��B���c�ɂ́A�\���҂Ƃ��āA���������~�]������̂�������܂���B�������A�u����e�v�ł͎l�p���g�t����ꂽ�摜���\��t������悤�ɔz�u����Ă��āA�d�肪���m�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B�����ɂȂ�炩�̒������ӎ����č�낤�Ƃ��Ă���A�Ƃ��v���܂��B

�u�����̋A��i�g���v�e�B�b�N�̂��߂́j�v(���})�Ƃ�����i�ł��B���c�̐�����@�̂ЂƂƂ��āA��ʂ̉��n��肩��A�����n�����G�̋���L�����o�X�ɓh��A�����O�ɐV�����Ȃǂ������t���Ĕ������ƁA��ʂɕs��`�̖͗l���蒅����A�Ƃ����̂�����Ă��āA���̍�i�ł́A���ꂪ�����Ɍ�����Ǝv���܂��B�����������ʂ͂���̂ł��傤���A���̔��ʉ��n�̐F�ʂ��݂��Ȃ��āA���������Ȃ��Ȃ��Ă���B���̓_�ŁA���ɂ͂��������̖��c�̐F�ʂ̃Z���X�����ނ��Ă��āA����������������ۂ������Ă��܂��̂ł����B�W����̃p���t���b�g��

�u�����̋A��i�g���v�e�B�b�N�̂��߂́j�v(���})�Ƃ�����i�ł��B���c�̐�����@�̂ЂƂƂ��āA��ʂ̉��n��肩��A�����n�����G�̋���L�����o�X�ɓh��A�����O�ɐV�����Ȃǂ������t���Ĕ������ƁA��ʂɕs��`�̖͗l���蒅����A�Ƃ����̂�����Ă��āA���̍�i�ł́A���ꂪ�����Ɍ�����Ǝv���܂��B�����������ʂ͂���̂ł��傤���A���̔��ʉ��n�̐F�ʂ��݂��Ȃ��āA���������Ȃ��Ȃ��Ă���B���̓_�ŁA���ɂ͂��������̖��c�̐F�ʂ̃Z���X�����ނ��Ă��āA����������������ۂ������Ă��܂��̂ł����B�W����̃p���t���b�g�� �g���Ă����i�Ȃ̂ŁA�ނ̑�\��Ȃ̂ł��傤����ǁB�q�G���j���X�E�{�X���u���Q�ҁi�s���l�j�v�i�E�}�j����̉e�����傫���Ɖ������Ă��āA�������ɉ�ʒ����̒������̏��E���Ɏl�p�̘g�ł��̍�i�̖͎ʂ̕������g���~���O���Ĕz�u���āA�E���ɂ͂��̍�i�S�̂��k�����Ĉ��p���Ă���悤�ł����A���Ȗ͎ʂƂ͎v���Ȃ����A�e���W�Ƃ����Ă����ꂾ���́A�P�Ȃ���p�̂悤�ɂ��v���܂��B���̍�i�ł́A���́A�������������w�i��y��ɂ��āA�j�ꂽ�z��������ꂽ�������̖��邢�u���[���ۗ����Ă���Ƃ���≺���̗t���ς̃O���[���A���邢�͉H����l�Y�~�i�e�Ǝ��̂ƍ��i���j���O���ɕ���ł���j�A�������Ă��鏶�Ƃ������悤�Ȍ����w�ォ��G���ɕ����яオ���Ă���Ƃ������Ƃł��B����炪�A���ꂼ��ɖ��W�ɁA�`�����ɂ����ꐫ���Ȃ��āA�ق�炢�Ȃ炲���፬���̟ӓׂƂ��Ă���͂��Ȃ̂ɁA�����Ȃ��Ă��Ȃ��A�s�v�c�ɐÂ����Ƃ������Ƃł��B�����p�ЂƂ����l������Ǝv�����A���@�I�Ƃ����l������Ǝv���܂��B���̍�i�ɂ͑������Ƃ������A���c�͖Ȗ��Ɍv�悵�āA��ʂ�v���Đ��삵���̂ł͂Ȃ��āA�����Ŏv���������̂�`�������Ă������炱���Ȃ��Ă��܂����A�Ƃ������������܂����A�����Ă����A�S����`���Ƃ�����i�Ɍ��ʂƂ��ĂȂ����B�����ɖ��c�̍�i�̐��i������Ǝv���܂��B����Ƃ��v�z

�g���Ă����i�Ȃ̂ŁA�ނ̑�\��Ȃ̂ł��傤����ǁB�q�G���j���X�E�{�X���u���Q�ҁi�s���l�j�v�i�E�}�j����̉e�����傫���Ɖ������Ă��āA�������ɉ�ʒ����̒������̏��E���Ɏl�p�̘g�ł��̍�i�̖͎ʂ̕������g���~���O���Ĕz�u���āA�E���ɂ͂��̍�i�S�̂��k�����Ĉ��p���Ă���悤�ł����A���Ȗ͎ʂƂ͎v���Ȃ����A�e���W�Ƃ����Ă����ꂾ���́A�P�Ȃ���p�̂悤�ɂ��v���܂��B���̍�i�ł́A���́A�������������w�i��y��ɂ��āA�j�ꂽ�z��������ꂽ�������̖��邢�u���[���ۗ����Ă���Ƃ���≺���̗t���ς̃O���[���A���邢�͉H����l�Y�~�i�e�Ǝ��̂ƍ��i���j���O���ɕ���ł���j�A�������Ă��鏶�Ƃ������悤�Ȍ����w�ォ��G���ɕ����яオ���Ă���Ƃ������Ƃł��B����炪�A���ꂼ��ɖ��W�ɁA�`�����ɂ����ꐫ���Ȃ��āA�ق�炢�Ȃ炲���፬���̟ӓׂƂ��Ă���͂��Ȃ̂ɁA�����Ȃ��Ă��Ȃ��A�s�v�c�ɐÂ����Ƃ������Ƃł��B�����p�ЂƂ����l������Ǝv�����A���@�I�Ƃ����l������Ǝv���܂��B���̍�i�ɂ͑������Ƃ������A���c�͖Ȗ��Ɍv�悵�āA��ʂ�v���Đ��삵���̂ł͂Ȃ��āA�����Ŏv���������̂�`�������Ă������炱���Ȃ��Ă��܂����A�Ƃ������������܂����A�����Ă����A�S����`���Ƃ�����i�Ɍ��ʂƂ��ĂȂ����B�����ɖ��c�̍�i�̐��i������Ǝv���܂��B����Ƃ��v�z �����S���Ƃ������������̂���\�����āA����ɋ������Ă��炤�Ƃ��������Ƃł͂Ȃ��āA���������y������}�̕��ł͂Ȃ��āA�����Č����Βn�ɂ��������̑S�̂���ʂɂȂ��Ă���B����ȍ�i�ł͂Ȃ����Ƃ������܂��B�����ɂ͌����Ƃ����z�Ƃ��ɐ��E������ȑO�̌����E�̂悤�Ȃ��́i���c�̍�i�ɂ́u���s�s�v�Ƃ��u���v�������̂������悤�ł����j�ł͂Ȃ����Ǝv����̂ł��B�u�n�E�e�v(���})�Ȃǂ��A�K�͂͏������Ȃ�܂����A�����X���̍�i�ł��傤�B

�����S���Ƃ������������̂���\�����āA����ɋ������Ă��炤�Ƃ��������Ƃł͂Ȃ��āA���������y������}�̕��ł͂Ȃ��āA�����Č����Βn�ɂ��������̑S�̂���ʂɂȂ��Ă���B����ȍ�i�ł͂Ȃ����Ƃ������܂��B�����ɂ͌����Ƃ����z�Ƃ��ɐ��E������ȑO�̌����E�̂悤�Ȃ��́i���c�̍�i�ɂ́u���s�s�v�Ƃ��u���v�������̂������悤�ł����j�ł͂Ȃ����Ǝv����̂ł��B�u�n�E�e�v(���})�Ȃǂ��A�K�͂͏������Ȃ�܂����A�����X���̍�i�ł��傤�B

���̉�ʂɂԂ����܂ꂽ���ɂ��āA���c�͉��o���{���悤�ɂȂ��Ă��Ă���悤�Ɍ����܂��B�Ⴆ���u���̐Ƃ����ꂽ�p���v�i�E�}�j�Ƃ�����i�ł́A�̃e�[�u���̏�ɕ��ׂ�ꂽ�p����ʕ���Ԃ́A�X�y�C����o���b�N�̃X���o�����Ƃ�������Ƃ��`�����{�f�S���Ƃ����Õ����z�킹��Ƃ��낪����Ǝv���܂��B�{�f�R���Ƃ͐Õ���ł���Ȃ���_��I�ȕ��͋C�������ď@�����������тт���i�ł��B���̍�i�ł��A�����ꂽ�p���͔�ւ̏ے��ł����A�Â���ʂ̂Ȃ��ŁA���������悤�ɖ��邭�f����悤�ɕ`����Ă��܂��B���������`�����͎ʐ��̂悤�ł����Ă��A���o����Ă���悤�Ȋ����ŁA���ꂪ�������Đ_��I�ɂȂ�A�������Č������������Ȃ��Ă���悤�ȁA�B�g�Ƃ������V���{���̂悤�ȑ��݂ɂȂ��Ă���悤�Ɍ����܂��B�܂��A�̃e�[�u���̂����悤�ȁA�����I�ɕ���ČÂ��Ȃ����̂��}���I�ɕ`����Ă���̂́A�����̕��͋C�����������A�܂������W�Ȃǂ͂Ȃ��̂ł����A�g�����l�̕`���A�Ⴆ���u�X�͐Â��ɔR����v�̔w�i�̊ق�A�z�����肵�Ă��܂��̂ł��B

���̉�ʂɂԂ����܂ꂽ���ɂ��āA���c�͉��o���{���悤�ɂȂ��Ă��Ă���悤�Ɍ����܂��B�Ⴆ���u���̐Ƃ����ꂽ�p���v�i�E�}�j�Ƃ�����i�ł́A�̃e�[�u���̏�ɕ��ׂ�ꂽ�p����ʕ���Ԃ́A�X�y�C����o���b�N�̃X���o�����Ƃ�������Ƃ��`�����{�f�S���Ƃ����Õ����z�킹��Ƃ��낪����Ǝv���܂��B�{�f�R���Ƃ͐Õ���ł���Ȃ���_��I�ȕ��͋C�������ď@�����������тт���i�ł��B���̍�i�ł��A�����ꂽ�p���͔�ւ̏ے��ł����A�Â���ʂ̂Ȃ��ŁA���������悤�ɖ��邭�f����悤�ɕ`����Ă��܂��B���������`�����͎ʐ��̂悤�ł����Ă��A���o����Ă���悤�Ȋ����ŁA���ꂪ�������Đ_��I�ɂȂ�A�������Č������������Ȃ��Ă���悤�ȁA�B�g�Ƃ������V���{���̂悤�ȑ��݂ɂȂ��Ă���悤�Ɍ����܂��B�܂��A�̃e�[�u���̂����悤�ȁA�����I�ɕ���ČÂ��Ȃ����̂��}���I�ɕ`����Ă���̂́A�����̕��͋C�����������A�܂������W�Ȃǂ͂Ȃ��̂ł����A�g�����l�̕`���A�Ⴆ���u�X�͐Â��ɔR����v�̔w�i�̊ق�A�z�����肵�Ă��܂��̂ł��B

��T�́@�ӔN

�P�X�X�O�N�ȍ~�̍�i���W������Ă��܂������A�����ō앗���ς�����Ƃ��`���Ώۂ��ς�����悤�ɂ͎v���܂���B�Ȃ��A�����ŕ������̂����ɂ͗��R��������܂���ł����B

���̃R�[�i�[�̓W�����ɓ����Ă������u���}�i�Z�Ɂj�v(�E�})���W�����Ă���܂����B���c�ɂ͒������ߒq�̑�Ƃ�����̓I�Ȃ��̂��ނɂ��ĕ`������i�ł��B�������A�P�R���I���u�ߒq��}�v�i�E�}�j�ւ̃I�}�[�W���Ɖ������Ă��Ĕ[���������܂����B�܂�A���ۂ̓ߒq�̑�Ƃ������́A�`���ꂽ�ߒq�̑���ނɂ��Ă���킯�ł��B����́A��ʉ��̐�������o���C�i�H�j����̕��i����͂ݏo�Ă��āA��̕��i�̎��͂ɍ����g�����邱�Ƃ����������܂��B�����炭�A�u���}�i�Z�Ɂj�v�ʼn~�Řg��肳�ꂽ���i���S���ɕ���ő}������Ă��܂����A�^�������č��̑�̕��i�́A�u�ߒq��}�v�̕�����

���̃R�[�i�[�̓W�����ɓ����Ă������u���}�i�Z�Ɂj�v(�E�})���W�����Ă���܂����B���c�ɂ͒������ߒq�̑�Ƃ�����̓I�Ȃ��̂��ނɂ��ĕ`������i�ł��B�������A�P�R���I���u�ߒq��}�v�i�E�}�j�ւ̃I�}�[�W���Ɖ������Ă��Ĕ[���������܂����B�܂�A���ۂ̓ߒq�̑�Ƃ������́A�`���ꂽ�ߒq�̑���ނɂ��Ă���킯�ł��B����́A��ʉ��̐�������o���C�i�H�j����̕��i����͂ݏo�Ă��āA��̕��i�̎��͂ɍ����g�����邱�Ƃ����������܂��B�����炭�A�u���}�i�Z�Ɂj�v�ʼn~�Řg��肳�ꂽ���i���S���ɕ���ő}������Ă��܂����A�^�������č��̑�̕��i�́A�u�ߒq��}�v�̕����� ���p���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����āA���̌������č����A�܂�[�̉~�͖��c�̌Z�ł��閃�c��i�́u�_�|�ߒq�v����̈��p�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�܂��A�^�E���͎��g�́u�n�̕��i�v�ł͂Ȃ��ł��傤���B�����́A���ɂ͖��c�́u���}�i�Z�Ɂj�v���P�R���I�́u�ߒq��}�v�▃�c��i�́u�_�|�ߒq�v���ނɂ��āA�����̃l�K�Ƃ��ĕ`����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv����̂ł��B�܂�A�u�ߒq��}�v���Â��F�̒��ɁA�^�������L�тĂ���Ƃ�������ȑ�̎��������������ő喡�ȑ�ʂ̐��̏W�ςł͖����A�Â��ɋ̂悤�ɐL�т������A���̉��₩����Â��������������������ɂ͂���Ƃ�����捂ȕ��͋C�ɁA��̐_�鐫�A�@����������l�Ɋ�����������̂ɂȂ��Ă���A�܂�A��ʂ̒��S�͔������ɂ����āA�����������ɏW������悤�ɕ`����Ă��܂��B������A���ʓI�ɂȂ̂�������܂��A��̎��͂̌i�F�͈Â��n�b�L�����܂���B����ɑ��āA�u���}�i�Z�Ɂj�v�́A�t�ɉ��S�I�ƌ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B�u�ߒq��}�v�ɑ��Ēn�Ɛ}�����]���Ă���ƌ��������̂ł��傤���B��̐��́A�u�ߒq��}�v�����ʎ��I�ɂȂ��āA��̊�ǂ̈ꕔ�Ɉ�������ł��܂��Ă���B���̔��ʁA��ǂɂ͉~�Řg��肳�ꂽ���i���S���ׂ��Ă����肵�Ă��܂��B��������ƁA�����͑�̐��ȊO�̂Ƃ���ɓ�����邱�ƂɂȂ�܂��B����́A�u�ߒq��}�v�����������`���Ă��āA������������i�ł���̂ɑ��āA���c�́u���}�i�Z�Ɂj�v�͑S�̂��u��������i�ł���Ƃ������ƂŁA���`���Ă���̂ł͂Ȃ��āA��̕��i������S�̂���ʂɓ���Ă���Ƃ�����i�ł���Ƃ������Ƃł��B�܂�A���̖��c�̍�i�͐�s����u�ߒq��}�v�ւ̃I�}�[�W���ł���Ɠ����ɁA�����͂����͕`���Ȃ��Ƃ����}�j���t�F�X�g�ł�����̂ł͂Ȃ����Ǝv����̂ł��B

���p���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����āA���̌������č����A�܂�[�̉~�͖��c�̌Z�ł��閃�c��i�́u�_�|�ߒq�v����̈��p�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�܂��A�^�E���͎��g�́u�n�̕��i�v�ł͂Ȃ��ł��傤���B�����́A���ɂ͖��c�́u���}�i�Z�Ɂj�v���P�R���I�́u�ߒq��}�v�▃�c��i�́u�_�|�ߒq�v���ނɂ��āA�����̃l�K�Ƃ��ĕ`����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv����̂ł��B�܂�A�u�ߒq��}�v���Â��F�̒��ɁA�^�������L�тĂ���Ƃ�������ȑ�̎��������������ő喡�ȑ�ʂ̐��̏W�ςł͖����A�Â��ɋ̂悤�ɐL�т������A���̉��₩����Â��������������������ɂ͂���Ƃ�����捂ȕ��͋C�ɁA��̐_�鐫�A�@����������l�Ɋ�����������̂ɂȂ��Ă���A�܂�A��ʂ̒��S�͔������ɂ����āA�����������ɏW������悤�ɕ`����Ă��܂��B������A���ʓI�ɂȂ̂�������܂��A��̎��͂̌i�F�͈Â��n�b�L�����܂���B����ɑ��āA�u���}�i�Z�Ɂj�v�́A�t�ɉ��S�I�ƌ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B�u�ߒq��}�v�ɑ��Ēn�Ɛ}�����]���Ă���ƌ��������̂ł��傤���B��̐��́A�u�ߒq��}�v�����ʎ��I�ɂȂ��āA��̊�ǂ̈ꕔ�Ɉ�������ł��܂��Ă���B���̔��ʁA��ǂɂ͉~�Řg��肳�ꂽ���i���S���ׂ��Ă����肵�Ă��܂��B��������ƁA�����͑�̐��ȊO�̂Ƃ���ɓ�����邱�ƂɂȂ�܂��B����́A�u�ߒq��}�v�����������`���Ă��āA������������i�ł���̂ɑ��āA���c�́u���}�i�Z�Ɂj�v�͑S�̂��u��������i�ł���Ƃ������ƂŁA���`���Ă���̂ł͂Ȃ��āA��̕��i������S�̂���ʂɓ���Ă���Ƃ�����i�ł���Ƃ������Ƃł��B�܂�A���̖��c�̍�i�͐�s����u�ߒq��}�v�ւ̃I�}�[�W���ł���Ɠ����ɁA�����͂����͕`���Ȃ��Ƃ����}�j���t�F�X�g�ł�����̂ł͂Ȃ����Ǝv����̂ł��B

�u�G�X�p�X����F�[���i�U�j�v�Ƃ�����i�ł��B�G�X�p�X�E���F�[���Ƃ����̂͗̋�ԂƂ����Ӗ��Ƃ������ƂŁA���̍�i�͂Q�_�ň�̈���Ȃ̂ł����A�܂��A�O���[���̐F�̊�̂������ƁA���̐F�������A���̉�Ƃ̓Ǝ����ŁA���̐F�������ő��͂���Ȃ��Ǝv��������̂ł����A���̍�i�ł́A�u���}�i�Z�Ɂj�v�̕������ł���ЂƂ̕��i�ɂ��Ă��A�H����e�[�u���Ƃ��������Ɠ����悤�ɉ�ʂɈꕔ�Ƃ��āA���̈Ӗ��Ƃ��ʒu����藣���Ď�荞��ł��܂�����i�ł��B ���̕��i���̂��̂��A�ЂƂ̂܂Ƃ܂������i�ɂȂ��Ă��Ȃ��āA�X�̕��i�Ɠ�j�������D���d�˂��킳��Ă��āA����������܂���B���̕��i�̂܂��ɂ͍����g������悤�ɂȂ��Ă��܂��B�������A���̘g�͞B���ŁA���i�̒��̃t�N���E�̂�����̂Ă���͘g��˂������Ă��܂����A���i�Ƙg���܂����悤�ɕ��i���畂���Ă���悤�ȗt���ς�H�����Y���Ă��܂��B�������A���̕��i�̒��ɂ���p�[�c�A�Ⴆ�Ύ���ӂ��낤�Ȃǂ̕`�����͂킴�Ƃ炵���������āA�܂�ŕ��i��Ƃ��ĉ��Z���Ă���悤�Ɍ����܂��B���Ƃ��ƁA���c�̕`���͍ו��̓��A���Y����Nj����Ă��������ɁA�x���z���Ă��܂��ċp���Ă����L���Ȃ��Ă��܂��Ƃ��낪����܂������A�����ɂ������āA������ӎ��I�ɂ���Ă���悤�ɁA���ɂ͌����܂����B����́A�ȑO�ł���Ε������ꂪ����o�b�N�O���E���h����藣����āA�Ă�ł��ɉ�ʂɂƂ肱�܂�Ă����̂��A������i�Ȃǂ�

���̕��i���̂��̂��A�ЂƂ̂܂Ƃ܂������i�ɂȂ��Ă��Ȃ��āA�X�̕��i�Ɠ�j�������D���d�˂��킳��Ă��āA����������܂���B���̕��i�̂܂��ɂ͍����g������悤�ɂȂ��Ă��܂��B�������A���̘g�͞B���ŁA���i�̒��̃t�N���E�̂�����̂Ă���͘g��˂������Ă��܂����A���i�Ƙg���܂����悤�ɕ��i���畂���Ă���悤�ȗt���ς�H�����Y���Ă��܂��B�������A���̕��i�̒��ɂ���p�[�c�A�Ⴆ�Ύ���ӂ��낤�Ȃǂ̕`�����͂킴�Ƃ炵���������āA�܂�ŕ��i��Ƃ��ĉ��Z���Ă���悤�Ɍ����܂��B���Ƃ��ƁA���c�̕`���͍ו��̓��A���Y����Nj����Ă��������ɁA�x���z���Ă��܂��ċp���Ă����L���Ȃ��Ă��܂��Ƃ��낪����܂������A�����ɂ������āA������ӎ��I�ɂ���Ă���悤�ɁA���ɂ͌����܂����B����́A�ȑO�ł���Ε������ꂪ����o�b�N�O���E���h����藣����āA�Ă�ł��ɉ�ʂɂƂ肱�܂�Ă����̂��A������i�Ȃǂ� ��������o�b�N�O���E���h�ł��镗�i���炻�ꎩ�̂̒������o������ĉ�ʂɎ�荞�܂��悤�ɂȂ��Ă��܂��B����́A�����̊W�Ƃ��\�����ɑ��ĉ�̂��Ă��܂��ƁA�����ɂ��鎖�����\���ɑ��ĊW���Ă��邱�Ƃ��琶����|�[�Y�������Ă��܂��킯�ŁA���̕�������Ԃc�͉�ʂɎ�荞��ł���킯�ł��B����͕������łȂ��A�����̊W�Ƃ��\���܂�V�X�e���Ƃ��������̂��ԐړI�ɉ�ʂɎ�荞��ł��邱�ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����ŁA��ʂ��S�̂�����킷�Ƃ������Ƃ̐[�x������ɋ������̂ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B

��������o�b�N�O���E���h�ł��镗�i���炻�ꎩ�̂̒������o������ĉ�ʂɎ�荞�܂��悤�ɂȂ��Ă��܂��B����́A�����̊W�Ƃ��\�����ɑ��ĉ�̂��Ă��܂��ƁA�����ɂ��鎖�����\���ɑ��ĊW���Ă��邱�Ƃ��琶����|�[�Y�������Ă��܂��킯�ŁA���̕�������Ԃc�͉�ʂɎ�荞��ł���킯�ł��B����͕������łȂ��A�����̊W�Ƃ��\���܂�V�X�e���Ƃ��������̂��ԐړI�ɉ�ʂɎ�荞��ł��邱�ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����ŁA��ʂ��S�̂�����킷�Ƃ������Ƃ̐[�x������ɋ������̂ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B

�u���i���E�^���^�V�����j�v�i�E�}�j�Ƃ�����i�ł��B���E�^���^�V�����͗U�f�Ƃ����Ӗ��������ł����A��ʂɈ����������Ƃ���Ӑ}������̂�������܂���B����͉�ʂ���������̕���̂悤�ɂ��炦�Ă���悤�Ɍ����邩�炩������܂���B��ʏ㕔�̒ӂ̗��܂����]�Ȃ����̑����}�͍��E�̒��Ŏx����ꂽ�����̂悤�ŁA���ꂪ��ʂւ̗U���̂悤�Ɍ����܂��B���̐^�ɂ͖��c�ɂ͒������傫�Ȑl�e�̂悤�Ȃ��̂��`����Ă��܂��B����͐l�e�Ȃ̂��A�����łȂ��̂��́A���ɂ͕�����܂���B����炪���̘g��̂Ȃ��Ńu���E���̐F�����Â��ƁA��ۂƂ��ăm�X�^���W�b�N�ȕ��͋C������Ă���Ǝv���܂��B�����Ŋ����Č����A���Ԃ̃X�p���Ƃł������̂��A�̂̕��i�ƌ��݂��Ȃ����Ă���Ƃ������Ԃ���荞�Ƃ������������܂��B

�u���E���v�i�����}�j�Ƃ�����i�ł��B�����̉�ʂŁA�O�Ƀe�[�u��������Ƃ����\�}�́A�u���s�s�v�ł��u�����̋A��v�ł��u���E�e�v�ł��A���c�̍�i�ɂ悭�g������̂ł����A���̍�i�������ł��B�l�ɂ���ẮA����玗���悤�ȍ\�}�ō�i�̋�ʂ����Ȃ��āA�ǂ�������悤�ȈÂ���i�Ƃ����悤�Ɏ���Ă��܂������� ��܂���B���c�̍�i�ɂ́A���������Ƃ���A�܂蓯���悤�ȍ�i���J��Ԃ��`���Ƃ����Ƃ��낪���X����Ǝv���܂��B���̍�i�ɂ��Ė��c���g�`�D�n�\�ɑ�\�������I�ȕ��ʁA�X�O�x�̐^�ォ��̎��_�B�a�D���A�O�x�̒n�����猩���f�ʓI��Ԃ̉��s�����A���w�ɏd�������ԂƂ��ĕ\�������ԐS������Nj����čs�������h�ƃm�[�g�ɋL���Ă���Ƃ����܂��B��O�ɂ͉����̃e�[�u�����`����Ă��āA�H�����悹���Ă���̂̓_=���B���`�́u�Ō�̔ӎ`�v�̂悤�ł�����܂��B���̉��ɂ͂R�̌`�̈قȂ鑋�Ə����ȊK�i�Ɣ�������܂��B�E��̕�����Ԃɂ͒n�\�������āA��O�̃e�[�u���N���X�ƌ��Ԃ悤�ɂP�{�̖��L�тĂ��܂��B���̂悤�ɁA�قȂ鎟���̋�Ԃ��ЂƂ̉�ʂ̂Ȃ��ɁA���ꂼ��Ɨ������f�ʂ̂悤�ɑ}�������悤�ɂ���܂����A�S�̂Ƃ��ẮA��Ԃɉ��s������������A�L���肪��������Ɗ������邱�Ƃ͂Ȃ��A���ʓI�ŕ��������A���̉�ʂ̒��Ŋ����������������܂��B����́A���c�̍�i�̖��͂Ƃ��Ĉ�т��Ċ�������F�ʃZ���X�ɗ��ł����ꂽ�F���̓��ꐫ�ƁA�v���b�g�t�H�[���̂悤�ɒ���������Ă����ʑS�̂̍\���ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���̂Ȃ��ɁA���܂��܂ȋ�̓I�ȍׂ������ł���Ƃ��A��Ԃ̒f�ʂ���

��܂���B���c�̍�i�ɂ́A���������Ƃ���A�܂蓯���悤�ȍ�i���J��Ԃ��`���Ƃ����Ƃ��낪���X����Ǝv���܂��B���̍�i�ɂ��Ė��c���g�`�D�n�\�ɑ�\�������I�ȕ��ʁA�X�O�x�̐^�ォ��̎��_�B�a�D���A�O�x�̒n�����猩���f�ʓI��Ԃ̉��s�����A���w�ɏd�������ԂƂ��ĕ\�������ԐS������Nj����čs�������h�ƃm�[�g�ɋL���Ă���Ƃ����܂��B��O�ɂ͉����̃e�[�u�����`����Ă��āA�H�����悹���Ă���̂̓_=���B���`�́u�Ō�̔ӎ`�v�̂悤�ł�����܂��B���̉��ɂ͂R�̌`�̈قȂ鑋�Ə����ȊK�i�Ɣ�������܂��B�E��̕�����Ԃɂ͒n�\�������āA��O�̃e�[�u���N���X�ƌ��Ԃ悤�ɂP�{�̖��L�тĂ��܂��B���̂悤�ɁA�قȂ鎟���̋�Ԃ��ЂƂ̉�ʂ̂Ȃ��ɁA���ꂼ��Ɨ������f�ʂ̂悤�ɑ}�������悤�ɂ���܂����A�S�̂Ƃ��ẮA��Ԃɉ��s������������A�L���肪��������Ɗ������邱�Ƃ͂Ȃ��A���ʓI�ŕ��������A���̉�ʂ̒��Ŋ����������������܂��B����́A���c�̍�i�̖��͂Ƃ��Ĉ�т��Ċ�������F�ʃZ���X�ɗ��ł����ꂽ�F���̓��ꐫ�ƁA�v���b�g�t�H�[���̂悤�ɒ���������Ă����ʑS�̂̍\���ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���̂Ȃ��ɁA���܂��܂ȋ�̓I�ȍׂ������ł���Ƃ��A��Ԃ̒f�ʂ��� ���I�ɎU��߂��āA�S�̂��`�Â����Ă���B���l�̊������Ȃ̂ŁA�٘_�͑��X����Ǝv���܂����A���c�̍�i�́A������\�킵�Ă���Ƃ��A�i���Ă���Ƃ��������̂ł͂Ȃ��āA������ނ̍�i�ɍ�Ƃ̐S��Ƃ�����̕\���i�Ⴆ�Εs���Ƃ��A���E�ςƂ�������������̐��̂�����́j�������ɓǂݎ�낤�Ƃ���ƁA�����������̂͂Ȃ����A���ꂪ���Ƃ����̂ł���A����͂���ł����̂ł����A���̉�ʂɂ͒����Ƃ����ƌ��ꂵ���������ꂢ�̂ŃR�X���X�i�J�I�X�ɑ��āj�Ƃ��������Ƃ����ɂ͊������܂��B�F���Ƃ����Ƌ�Ԃ̂Ђ낪�肾���Ǝv���Ă��܂��̂ŁA�l�̓��ʂ̕���������̂ŃR�X���X�Ƃ��������ʂ���̂�������܂���B��̓I�Ȃ��Ƃ������A���̍�i�ł������ł����A��ʂɂ��܂��܂Ȍ����U��߂��Ă��܂����A���ꂼ��̒P�Ƃ̌��������̃V���{���ł���Ƃ��A�����̈Ӗ��������Ă���Ƃ��A�Ⴆ�A��Ƃ̕s����\�킵�Ă���Ƃ��A��Ƃ̓`�L�I�ȃG�s�\�[�h�̈��ʂɂȂ����Ă���Ƃ��Ƃ��悤�ȁA�P�ƂŎ��o������̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�������A��ʂ̒��ł̔z�u�Ƃ��w�i�̒��ɒu����Ă��邱�ƂŁA��ʑS�̂��ł��Ă���̂ł��B���ۂɉ�ʂ����Ă݂�ƁA��ʂ̎�O�̃e�[�u���̏�ɐ^���Ƀp������͂���C���̓������O���X���`����Ă��܂����A�����͎ʎ��I�ɕ`����Ă��āA�����̓L���X�g���̐��̂̔�ւƂ��Ă̂��̂ł��B�������A���̉�ʂł́A�����������̂ł���Ƃ������A�Âڂ������e�[�u���̏�ɂ����āA�^�����Ȕw�i���畂���яオ��A���͂̌��z�I�Ȓf�Ђ��U��߂��Ă���̂ɑ��āA�ÓT�I�Ȏʎ��ŁA�������A�X�|�b�g���C�g�����Ă�ꂽ�悤�ɂȂ��Ă��邱�ƂŁA�������݊��ƃX�y�C����o���b�N�G��̃{�f�S���̂悤�Ȑ_��I�ȕ��͋C�����o���Ă��܂��B���̕��͋C�́A����̕����ԘX�C�⏭�N�̊�������I�łȂ��_��I�Ȃ��̂Ɍ����Ă��܂��B���傤�Ǐ��N�̐^��̔��~�`�̑���

���I�ɎU��߂��āA�S�̂��`�Â����Ă���B���l�̊������Ȃ̂ŁA�٘_�͑��X����Ǝv���܂����A���c�̍�i�́A������\�킵�Ă���Ƃ��A�i���Ă���Ƃ��������̂ł͂Ȃ��āA������ނ̍�i�ɍ�Ƃ̐S��Ƃ�����̕\���i�Ⴆ�Εs���Ƃ��A���E�ςƂ�������������̐��̂�����́j�������ɓǂݎ�낤�Ƃ���ƁA�����������̂͂Ȃ����A���ꂪ���Ƃ����̂ł���A����͂���ł����̂ł����A���̉�ʂɂ͒����Ƃ����ƌ��ꂵ���������ꂢ�̂ŃR�X���X�i�J�I�X�ɑ��āj�Ƃ��������Ƃ����ɂ͊������܂��B�F���Ƃ����Ƌ�Ԃ̂Ђ낪�肾���Ǝv���Ă��܂��̂ŁA�l�̓��ʂ̕���������̂ŃR�X���X�Ƃ��������ʂ���̂�������܂���B��̓I�Ȃ��Ƃ������A���̍�i�ł������ł����A��ʂɂ��܂��܂Ȍ����U��߂��Ă��܂����A���ꂼ��̒P�Ƃ̌��������̃V���{���ł���Ƃ��A�����̈Ӗ��������Ă���Ƃ��A�Ⴆ�A��Ƃ̕s����\�킵�Ă���Ƃ��A��Ƃ̓`�L�I�ȃG�s�\�[�h�̈��ʂɂȂ����Ă���Ƃ��Ƃ��悤�ȁA�P�ƂŎ��o������̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�������A��ʂ̒��ł̔z�u�Ƃ��w�i�̒��ɒu����Ă��邱�ƂŁA��ʑS�̂��ł��Ă���̂ł��B���ۂɉ�ʂ����Ă݂�ƁA��ʂ̎�O�̃e�[�u���̏�ɐ^���Ƀp������͂���C���̓������O���X���`����Ă��܂����A�����͎ʎ��I�ɕ`����Ă��āA�����̓L���X�g���̐��̂̔�ւƂ��Ă̂��̂ł��B�������A���̉�ʂł́A�����������̂ł���Ƃ������A�Âڂ������e�[�u���̏�ɂ����āA�^�����Ȕw�i���畂���яオ��A���͂̌��z�I�Ȓf�Ђ��U��߂��Ă���̂ɑ��āA�ÓT�I�Ȏʎ��ŁA�������A�X�|�b�g���C�g�����Ă�ꂽ�悤�ɂȂ��Ă��邱�ƂŁA�������݊��ƃX�y�C����o���b�N�G��̃{�f�S���̂悤�Ȑ_��I�ȕ��͋C�����o���Ă��܂��B���̕��͋C�́A����̕����ԘX�C�⏭�N�̊�������I�łȂ��_��I�Ȃ��̂Ɍ����Ă��܂��B���傤�Ǐ��N�̐^��̔��~�`�̑��� �畗�i�������܂����A���̕��i�̂Ȃ��œ��̏o�̂悤�Ȍ���P���̂����N�̐^��Ɉʒu���Ă��܂��B���̏c�̔z�u�ɂ́A�Ȃ�炩�̈�ۂ�����҂ɋy�ڂ��܂����A����́A�����̔z�u�ƁA���ꂼ��̕`�����A�Ԃ̔w�i�̕��͋C�A����炷�ׂĂ��W���Ă���Ǝv���܂��B���������S�̂̍\���Ȃ̂ł��B����́A�g���Ă����A�o�b�n�̉��y�̂悤�Ȃ��̂Ƃł������܂��傤���B�o�b�n�̑Έʖ@�Ō��i�ɍ\�����ꂽ���y�́A����ɑi����悤�ȏ�I�ȉ̂�������������郁���f�B�́A�]�肠��܂��A�ނ���B�ǂ���������������Ă����悤�Ȍ����݂Ȑ߂��g���Ă������Ȃ���A��������Ƃ����\���ɓ��Ă͂߂��āA���̒��ő����I�ȕ��������y�Ƀ_�C�i�~�b�N�Ȗ�������^���Ȃ���A��������F���̂悤�ɒ����l���ݍ���ł��܂��Ƃ��낪����܂��B����́A���[�c�@���g��x�[�g�[���F���̉��y�̂悤�Ƀ����f�B�ɐ�������A���I�ȓW�J�ɐ���オ������Ƃ�����i�̐�̍�ȉƂ̐l�Ԃƌ��������Ƃ����̂Ƃَ͈��̂��̂ł��B���c���A���̂悤�Ȏu�������Ă������͕ʂƂ��āA���͖��c�̍�i�ɂ́A���������Ƃ��낪����Ɗ���

�畗�i�������܂����A���̕��i�̂Ȃ��œ��̏o�̂悤�Ȍ���P���̂����N�̐^��Ɉʒu���Ă��܂��B���̏c�̔z�u�ɂ́A�Ȃ�炩�̈�ۂ�����҂ɋy�ڂ��܂����A����́A�����̔z�u�ƁA���ꂼ��̕`�����A�Ԃ̔w�i�̕��͋C�A����炷�ׂĂ��W���Ă���Ǝv���܂��B���������S�̂̍\���Ȃ̂ł��B����́A�g���Ă����A�o�b�n�̉��y�̂悤�Ȃ��̂Ƃł������܂��傤���B�o�b�n�̑Έʖ@�Ō��i�ɍ\�����ꂽ���y�́A����ɑi����悤�ȏ�I�ȉ̂�������������郁���f�B�́A�]�肠��܂��A�ނ���B�ǂ���������������Ă����悤�Ȍ����݂Ȑ߂��g���Ă������Ȃ���A��������Ƃ����\���ɓ��Ă͂߂��āA���̒��ő����I�ȕ��������y�Ƀ_�C�i�~�b�N�Ȗ�������^���Ȃ���A��������F���̂悤�ɒ����l���ݍ���ł��܂��Ƃ��낪����܂��B����́A���[�c�@���g��x�[�g�[���F���̉��y�̂悤�Ƀ����f�B�ɐ�������A���I�ȓW�J�ɐ���オ������Ƃ�����i�̐�̍�ȉƂ̐l�Ԃƌ��������Ƃ����̂Ƃَ͈��̂��̂ł��B���c���A���̂悤�Ȏu�������Ă������͕ʂƂ��āA���͖��c�̍�i�ɂ́A���������Ƃ��낪����Ɗ��� �܂����B������A�����悤�ȃp�^�[���̍�i�����������Ă��A���Ƃ��I���W�i���e�B�Ƃ����������Ƃŋ�ʂ���C�ɂ͂Ȃ�Ȃ��������A�������̂������̂ŖO���Ă��܂��Ƃ��������Ƃɂ͂Ȃ�܂���ł����B�����������̂���́A�F�ʃZ���X���O�ʂɂłĂ��āA�`�ʂ͎ʎ��I���k���������̂ł����A���ꂼ��̌��̌`�Ԃ����������Ă��܂��đ��݊������܂����ŃC���X�g�̐}�Ă̂悤�������̂��A���̂���̍�i�ɂȂ�Ƃ��ꂼ��Ƀ��A���ȑ��݊����悤�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B�Ⴆ�A��O�̃e�[�u���̐̏d�ʊ��B����ɂ���Ă��ǂ����A���̑��݂Ɏ��Ԃ̗v�f�A�܂蒷�����݂��Ă������Ԃ̊��o�������Ă����悤�ŁA���ꂪ�������Ԃ��߂��Ă����N�ւ̂悤�Ȃ��́A���ꂪ����l�ɂ���Ă͔p�Ђ̎��Ԃɂ���ĕ������������Əd�Ȃ�悤�ȗl���ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�������������������o�Ƃ����̂́A�ȑO���w�E���܂������g�����l���L�����v�̒������̃e�C�X�g����������ƂƓ������͋C�������Ă��܂��̂ł��B

�܂����B������A�����悤�ȃp�^�[���̍�i�����������Ă��A���Ƃ��I���W�i���e�B�Ƃ����������Ƃŋ�ʂ���C�ɂ͂Ȃ�Ȃ��������A�������̂������̂ŖO���Ă��܂��Ƃ��������Ƃɂ͂Ȃ�܂���ł����B�����������̂���́A�F�ʃZ���X���O�ʂɂłĂ��āA�`�ʂ͎ʎ��I���k���������̂ł����A���ꂼ��̌��̌`�Ԃ����������Ă��܂��đ��݊������܂����ŃC���X�g�̐}�Ă̂悤�������̂��A���̂���̍�i�ɂȂ�Ƃ��ꂼ��Ƀ��A���ȑ��݊����悤�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B�Ⴆ�A��O�̃e�[�u���̐̏d�ʊ��B����ɂ���Ă��ǂ����A���̑��݂Ɏ��Ԃ̗v�f�A�܂蒷�����݂��Ă������Ԃ̊��o�������Ă����悤�ŁA���ꂪ�������Ԃ��߂��Ă����N�ւ̂悤�Ȃ��́A���ꂪ����l�ɂ���Ă͔p�Ђ̎��Ԃɂ���ĕ������������Əd�Ȃ�悤�ȗl���ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�������������������o�Ƃ����̂́A�ȑO���w�E���܂������g�����l���L�����v�̒������̃e�C�X�g����������ƂƓ������͋C�������Ă��܂��̂ł��B

�u����Ƃ���E���v�i����}�j�Ƃ�����i�ł��B���c�̍�i�ł͋ɉH����������ł��邱�Ƃ����������̂ł����A����ƒ������ł����肷�邱�Ƃ��o�Ă��܂����B�u���E���v�ł��H�����Ă��钹�̎p������܂����B���̍�i�́A���̒������������ʂɓo�ꂳ������i�ł��B���̂��镗�i�̒f�Ђ��A��ʂ̒��ŏd������悤�Ɋ�����݂��Ă��܂��B

�u���E�l���v�i�E�}�j�Ƃ�����i�ł��B�Â��F���̍�i������ׂĂ��܂����悤�ł����̂ŁA������Ƃ�����i�ł��B������Ƃ����āA��T�ɖ��邢�Ƃ͌�����܂��B���c�̍�i�́A���邢�Ƃ��Â��Ƃ��������ƂƂ́A���ڊW����Ƃ��낪���Ȃ��Ǝv���܂��B

���c�͂P�X�V�P�N�Ƀp���ɓn��A�����������̋��_�Ƃ����B���̍��̍�i�ł��B

���c�͂P�X�V�P�N�Ƀp���ɓn��A�����������̋��_�Ƃ����B���̍��̍�i�ł��B

���ۂ̂Q�K�̓W�����ɓ����Ă���A���̂悤�ȑ�삪�W�����̕ǖʂߐs�����悤�ɓW������Ă��āA�����̔Z�����ɑ��ꂵ�Ă��܂��قǂł����B���傤�ǁA�}�[�N����X�R�̍�i�����̃X�P�[���Ō���l���ݍ��ނ悤�ɂ��ĂЂƂ̋�ԂɗU�����ƂƎ����悤�Ȋ��������܂����B�����Ƃ��A���c�̍�i�ɂ̓��X�R�̏@�����A�����Č����Ή����t�����܂����͂���܂���B

���ۂ̂Q�K�̓W�����ɓ����Ă���A���̂悤�ȑ�삪�W�����̕ǖʂߐs�����悤�ɓW������Ă��āA�����̔Z�����ɑ��ꂵ�Ă��܂��قǂł����B���傤�ǁA�}�[�N����X�R�̍�i�����̃X�P�[���Ō���l���ݍ��ނ悤�ɂ��ĂЂƂ̋�ԂɗU�����ƂƎ����悤�Ȋ��������܂����B�����Ƃ��A���c�̍�i�ɂ̓��X�R�̏@�����A�����Č����Ή����t�����܂����͂���܂���B

���I�ɎU��߂��āA�S�̂��`�Â����Ă���B���l�̊������Ȃ̂ŁA�٘_�͑��X����Ǝv���܂����A���c�̍�i�́A������\�킵�Ă���Ƃ��A�i���Ă���Ƃ��������̂ł͂Ȃ��āA������ނ̍�i�ɍ�Ƃ̐S��Ƃ�����̕\���i�Ⴆ�Εs���Ƃ��A���E�ςƂ�������������̐��̂�����́j�������ɓǂݎ�낤�Ƃ���ƁA�����������̂͂Ȃ����A���ꂪ���Ƃ����̂ł���A����͂���ł����̂ł����A���̉�ʂɂ͒����Ƃ����ƌ��ꂵ���������ꂢ�̂ŃR�X���X�i�J�I�X�ɑ��āj�Ƃ��������Ƃ����ɂ͊������܂��B�F���Ƃ����Ƌ�Ԃ̂Ђ낪�肾���Ǝv���Ă��܂��̂ŁA�l�̓��ʂ̕���������̂ŃR�X���X�Ƃ��������ʂ���̂�������܂���B��̓I�Ȃ��Ƃ������A���̍�i�ł������ł����A��ʂɂ��܂��܂Ȍ����U��߂��Ă��܂����A���ꂼ��̒P�Ƃ̌��������̃V���{���ł���Ƃ��A�����̈Ӗ��������Ă���Ƃ��A�Ⴆ�A��Ƃ̕s����\�킵�Ă���Ƃ��A��Ƃ̓`�L�I�ȃG�s�\�[�h�̈��ʂɂȂ����Ă���Ƃ��Ƃ��悤�ȁA�P�ƂŎ��o������̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�������A��ʂ̒��ł̔z�u�Ƃ��w�i�̒��ɒu����Ă��邱�ƂŁA��ʑS�̂��ł��Ă���̂ł��B���ۂɉ�ʂ����Ă݂�ƁA��ʂ̎�O�̃e�[�u���̏�ɐ^���Ƀp������͂���C���̓������O���X���`����Ă��܂����A�����͎ʎ��I�ɕ`����Ă��āA�����̓L���X�g���̐��̂̔�ւƂ��Ă̂��̂ł��B�������A���̉�ʂł́A�����������̂ł���Ƃ������A�Âڂ������e�[�u���̏�ɂ����āA�^�����Ȕw�i���畂���яオ��A���͂̌��z�I�Ȓf�Ђ��U��߂��Ă���̂ɑ��āA�ÓT�I�Ȏʎ��ŁA�������A�X�|�b�g���C�g�����Ă�ꂽ�悤�ɂȂ��Ă��邱�ƂŁA�������݊��ƃX�y�C����o���b�N�G��̃{�f�S���̂悤�Ȑ_��I�ȕ��͋C�����o���Ă��܂��B���̕��͋C�́A����̕����ԘX�C�⏭�N�̊�������I�łȂ��_��I�Ȃ��̂Ɍ����Ă��܂��B���傤�Ǐ��N�̐^��̔��~�`�̑���

���I�ɎU��߂��āA�S�̂��`�Â����Ă���B���l�̊������Ȃ̂ŁA�٘_�͑��X����Ǝv���܂����A���c�̍�i�́A������\�킵�Ă���Ƃ��A�i���Ă���Ƃ��������̂ł͂Ȃ��āA������ނ̍�i�ɍ�Ƃ̐S��Ƃ�����̕\���i�Ⴆ�Εs���Ƃ��A���E�ςƂ�������������̐��̂�����́j�������ɓǂݎ�낤�Ƃ���ƁA�����������̂͂Ȃ����A���ꂪ���Ƃ����̂ł���A����͂���ł����̂ł����A���̉�ʂɂ͒����Ƃ����ƌ��ꂵ���������ꂢ�̂ŃR�X���X�i�J�I�X�ɑ��āj�Ƃ��������Ƃ����ɂ͊������܂��B�F���Ƃ����Ƌ�Ԃ̂Ђ낪�肾���Ǝv���Ă��܂��̂ŁA�l�̓��ʂ̕���������̂ŃR�X���X�Ƃ��������ʂ���̂�������܂���B��̓I�Ȃ��Ƃ������A���̍�i�ł������ł����A��ʂɂ��܂��܂Ȍ����U��߂��Ă��܂����A���ꂼ��̒P�Ƃ̌��������̃V���{���ł���Ƃ��A�����̈Ӗ��������Ă���Ƃ��A�Ⴆ�A��Ƃ̕s����\�킵�Ă���Ƃ��A��Ƃ̓`�L�I�ȃG�s�\�[�h�̈��ʂɂȂ����Ă���Ƃ��Ƃ��悤�ȁA�P�ƂŎ��o������̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�������A��ʂ̒��ł̔z�u�Ƃ��w�i�̒��ɒu����Ă��邱�ƂŁA��ʑS�̂��ł��Ă���̂ł��B���ۂɉ�ʂ����Ă݂�ƁA��ʂ̎�O�̃e�[�u���̏�ɐ^���Ƀp������͂���C���̓������O���X���`����Ă��܂����A�����͎ʎ��I�ɕ`����Ă��āA�����̓L���X�g���̐��̂̔�ւƂ��Ă̂��̂ł��B�������A���̉�ʂł́A�����������̂ł���Ƃ������A�Âڂ������e�[�u���̏�ɂ����āA�^�����Ȕw�i���畂���яオ��A���͂̌��z�I�Ȓf�Ђ��U��߂��Ă���̂ɑ��āA�ÓT�I�Ȏʎ��ŁA�������A�X�|�b�g���C�g�����Ă�ꂽ�悤�ɂȂ��Ă��邱�ƂŁA�������݊��ƃX�y�C����o���b�N�G��̃{�f�S���̂悤�Ȑ_��I�ȕ��͋C�����o���Ă��܂��B���̕��͋C�́A����̕����ԘX�C�⏭�N�̊�������I�łȂ��_��I�Ȃ��̂Ɍ����Ă��܂��B���傤�Ǐ��N�̐^��̔��~�`�̑���