2010年8月 2010年8月

東京都庭園美術館にて、有元利夫展「天空の音楽」 2010年の8月の終わり、残暑のつづく暑い日だった。たまたま、午後都心のセミナーが早く終わり、時間が出来たので庭園美術館に出かけることにした。有元利夫については、バロック音楽のCDジャケットで使われていたので、どのような絵なのかのイメージはある程度できており、数年前の東京駅のステーションギャラリーでの展覧会を見逃したしまったこともあって、興味はずっと持ち続けていた。時刻の上では夕刻というのに日中と変わらぬ炎天下、地下鉄の駅から美術館までの道は長く感じられ、数分歩いたと言うだけなのに汗ばむという形容をこえて、美術館に入った時はとにかく空調の利いた冷たい空気にふれてほっとしたのだった。

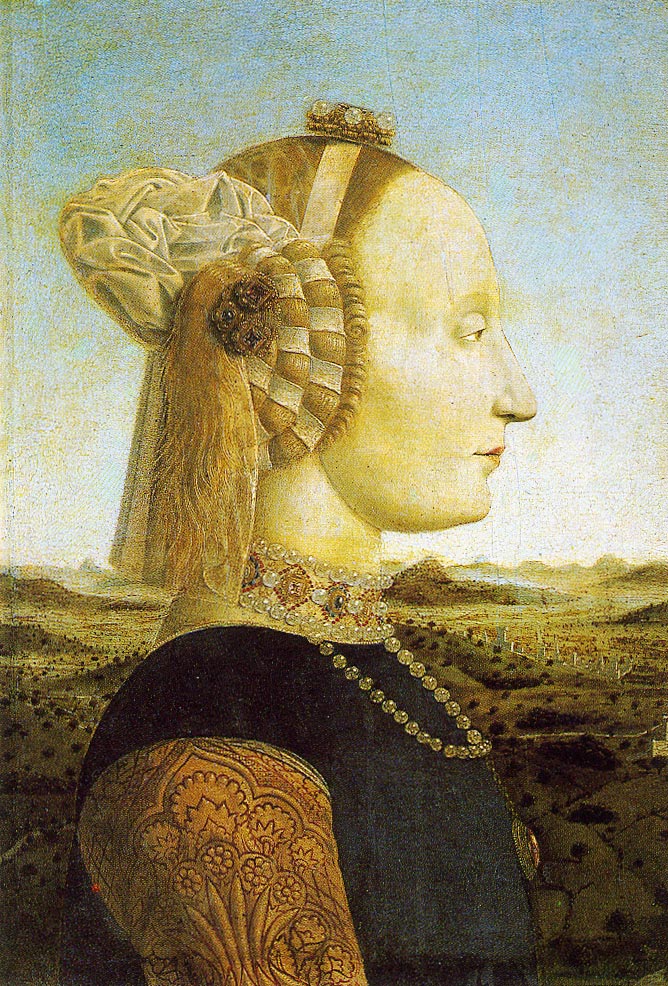

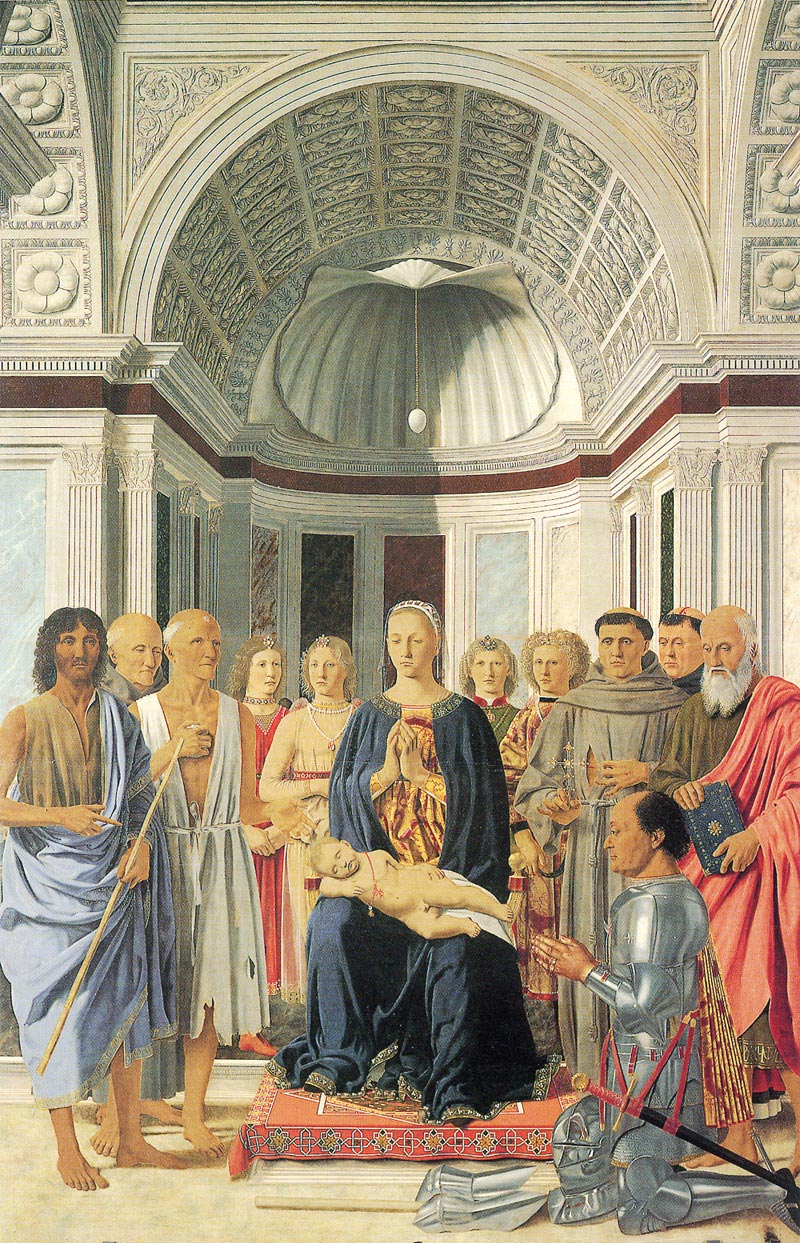

■「私にとってのピエロ・デ・ラ・フランチェスカ」

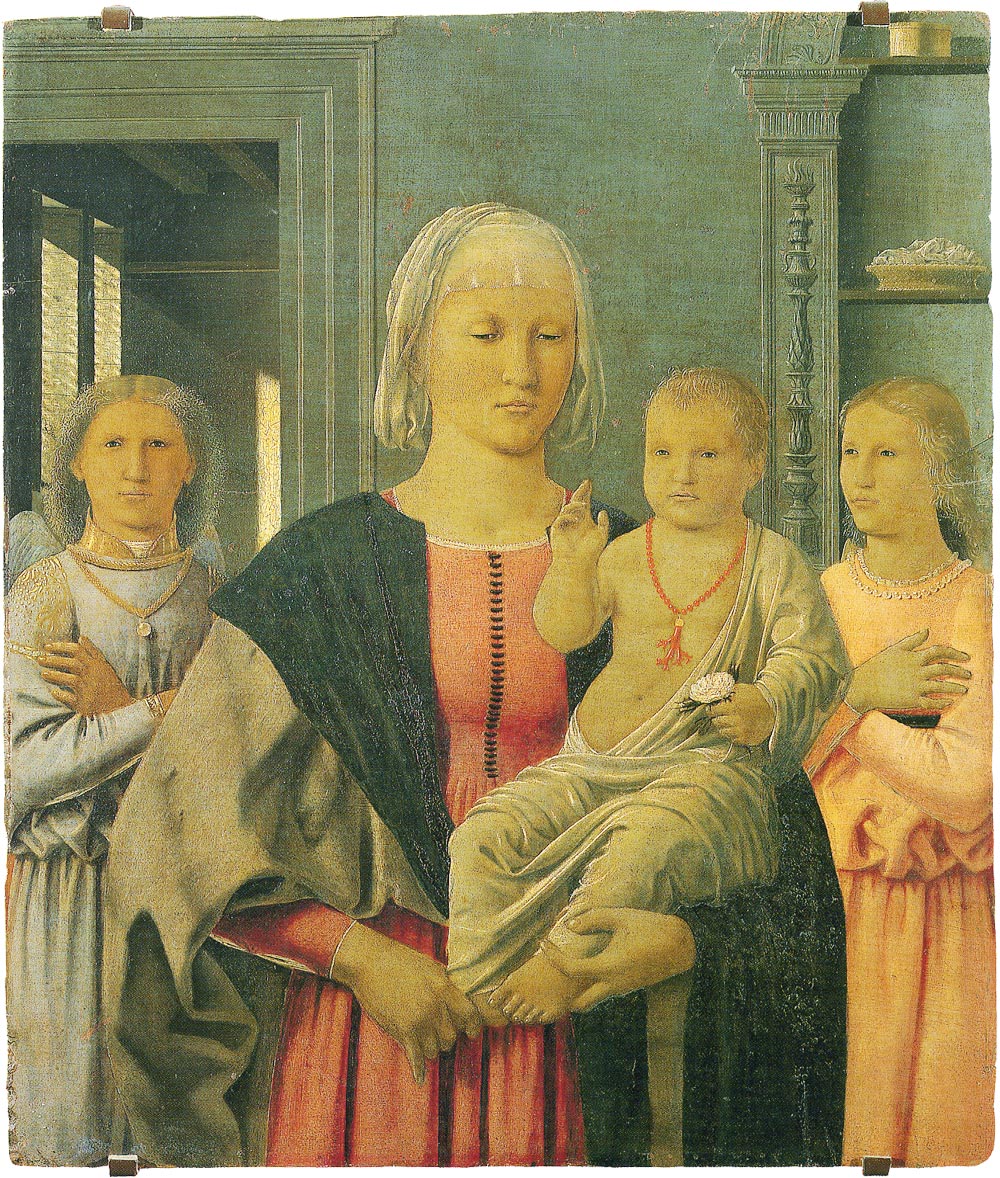

■「ロンド」

実際に作品を見てみると、関係ということを嫌がるほど意識していたとは考えられません。もしかしたら、画家が注意深くその要素を排除してしまったのかもしれませんが、それにしては、他の典型的な作品と大きな雰囲気の違いはないようです。画面にある5人の人物のうち、浮遊している1人は別にして、手をつないでいる4人は、というよりは4人で一つの物体のようではありませんか。4人の人物はそのパーツのようにみえます。4人の人物の個性を描き分けているわけでもないし、役割が振り分けられているようにも見えない。それぞれの人物の違いは着ている服の色が違うくらいでしょうか。だから、それぞれを取り替えても、そこに大きな違いが生じるということはないのではないか。人間が2人以上いれば、そこに関係が生まれるというようなことを有元本人が書いていたようですが、同じものが並列されているだけならば、関係は生まれません。また、関係が生まれるような人物として生きて人物も描かれていないように見えました。 では描かれた画面の空間構成という点でみるとどうでしょうか、この作品ではドームのような中に主に5人の人物が描かれていますので、それらをどのように配置させ、構成するかというのが画面の空間構成ですが、このときそれぞれの位置関係や大きさ、ポーズ、色などの関係が生じます。有元利夫の言う関係は、そのことなのでしょうか。それにしては、典型的な有元利夫の作品では、慥かに人物は1人しか描かれていませんが、楽器だったり、家具だったりと人物以外のものも描かれていることが多い。空間構成ということを考えれば、人物も物体も同じように空間を占めることになるので、その点では同じで画面上で人物同士と同じように位置関係や諸々の関係を計算しなくてはならなくなるはずです。ということは、このような意味での関係を有元利夫は嫌がってはいないことになります。 今、関係ということで2種類に分けて考えてみましたが、これは前者が人と人との関係、後者が人と物との関係に当たります。大雑把な分類かもしれませんが、有元利夫は後者の関係を嫌がってはいないようです。人と物との関係の特徴は、端的に言えば、一方的なことです。例えば、人と楽器を取り出して考えてみると、楽器は人が手に取って音楽を奏でるために楽器として使うことによって楽器です。それ自体は、存在はしているでしょうが、人が何らかの意味づけをしてあげて、はじめて人との関係が生まれます。しかし、その逆はありません。その理由は何かといえば、人には意識があるとされているからです。これを有元利夫の画面に当てはめて考えてみると、さきほど申しましたように、空間構成上の関係として人と物を同列に扱うことは、関係とはみなしていないようです。だから、有元にとって人と物の一方的な関係は嫌がるようなものではない、と言えそうです。これに対して、人と人との関係はお互いに意識があるということから双方向的なものとなります。つまり、人は物との関係では、物を一方的に意味づけするだけのものでしたが、人との関係では相手から意味づけられる方向も加わります。人と人との関係は互いに意味づけ、意味づけられる関係です。だから、そこには対立もあれば共感もあれば、様々な様態が生まれるわけです。アイデンテティを自我同一性というように、他者との関係の中で人は自己を認識し確立させていくのは、まさにそういう関係です。有元利夫が嫌ったのは、おそらくこの人と人との関係ではないでしょうか。

それは、ピエロ・デ・ラ・フランチェスカが、むしろ、そこから抜け出そうとした中世の絵画の特徴ではないかと私は思います。中世においては、絶対的存在である神によってコスモス(秩序、世界)がかたちづくられていたとして、人は神に対する関係を考えるようであった、とかなり単純化させた議論ですが、そこで描かれる絵画(もちろん中世の盛期には厳しい戒律によって偶像崇拝は禁止されていたわけですが)の人物は、個性とか固有の存在感といったものはないように見えます。それはなぜか。いくつかの要因が考えられるのでしょうけれど、そのひとつとして関係を人と人、あるいは人と物意外に神と人との関係で、いやそれだけで見たということがあるのではないか。このコスモスは神によるものとするならば、人も神によってつくられ、このコスモスに意味づけられている。いわば人と物との関係が神と人に置き換えられたようなものと言えます。複数の人がいても、その相互の関係よりもそれぞれの神との関係の方が優先される。神の前で人は、人の前での物とおなじようになる。人と人との関係のような葛藤も対立も生じない、ドラマがない代わりに静謐な世界があらわれる、というようなものです。だから、中世の絵画の人物は一様に画面のこちら側を向いていて、その後の絵画のように画面の中で互いを見合うようなことをしていない。それは、ひとつには画面からみれば向こう側にあたる神に、人々が向かっていることの表れで、画面の人物同士の関係は二の次にされているからでしょう。『ロンド』の5人の人物のうち3人は正面を向き、残りの2人は真横を向いているのは、互いを見合うことにより人と人との関係がつくられるのを避けているように見えるのは、結果として、今説明したような中世の絵画のもつ宗教的静謐さに似た、人間のドラマの生々しさから逃れることになっているように思います。 しかし、20世紀の日本で、有元には中世の絵画に求められたような信仰があったのか、あるいはそれが求められる状況にあったのか、それがないとしても、このような世界が選択されたのはどうしてなのか。そして、このような絵画の世界を魅力あるものとして捉えている私たちも、同じように絶対者である神と孤独に対峙しているか、というと、そんなことはありません。その理由を具体的に、こうだといえるものを私は持っていませんが。ひとつのヒントとして次のようなことが言えると思います。 それは、音楽のことです。同時代的というわけでもないですが、大雑把な流れとして、中世の教会で演奏された音楽は、旋律が歌うようなものは少なく、しかもそういう旋律の歌うような快さのようなことには重きがおかれず、従って作品を作る音楽家たちも独自の旋律を作ることは重視しになかったようです。だから、旋律は既にあるものを使いまわすことも日常茶飯だったようです。一方で、音楽的に力のある音楽家たちは、その旋律を題材にその一つを題材にポリフォニーの複雑で壮大な作品を構築しました。ジョスカン・デブレやラッススのような作曲家のポリフォニー音楽は複雑な構成でつくられていますが、使われているのは単純な一つの旋律です。これは、後のベートーヴェンやモーツァルトといったウィーン古典派の今でいうクラシック音楽の交響曲が力強い第1主題と対比的に優美な第2主題という二つの旋律を題材としたのに対して、単一の旋律を題材としたのは、先ほどの中世の絵画と同じように、絶対的で唯一の存在である神の秩序に類比的に単一の題材で対立も葛藤もない静謐な秩序を構築しているわけです。これに対して、今、少し言いましたが、クラシック音楽の交響曲は二つの旋律を対比的に取扱うことで、二つの旋律の間に関係が生じます。ことは、人と人との関係に類比的と見ることもできるのです。その二つの旋律が時に対立的に、時にその対立が解決されるような構造で音楽が作られます。そこで生まれるのが、人と人との関係から生まれるような緊張と融合の言わばドラマです。だから、ベートーヴェンの音楽からはジョスカン・デプレの静謐さ感じられないけれど、第9交響曲を聞き終わった後に言葉にできないような高揚した感動を覚えることがあるのです。しかし、現代では、このようなクラシック音楽は一部の好事家のものに限られ、体よく神棚に祭りあげられ、別のタイプの音楽が人々に聴かれているようです。例えば、ロックという種類の音楽はリフという単純な旋律、旋律とも言えないほどの短い単位の繰り返しが基本的な構造です。このリフがいかに聴く人々の印象に残るかということと、このリフを繰り返すことで、演奏のリズムを作り出すことで、聴く人々が感覚的に演奏に同化する、いわゆる乗りとかクルーヴといわれる現象です。これは、クラシック音楽の二つの旋律の関係のよるドラマから単一の旋律の繰り返しである中世の音楽に、一見戻ったような外観を呈しています。ただし、ここには絶対的な神の秩序は前提とされていません。だから、静謐さよりも、乗りによる力動的な感じがつよいのです。つまり、ロックではクラシック音楽の関係によるドラマが避けられ、単一の題材による中世音楽の構造に一見似ているようになりましたが、そこに違ったものが前提されている、というわけです。 それは、この有元利夫の『ロンド』にも同じことが言えるのではないかと思います。

これについて、私は一種のキャラクター・ピースではないかと思います。画家には失礼かもしれませんが、例えばサンリオのキティちゃんのようなものです。人物には何パターンかありますが、その人物が様々な背景の中に当て嵌められて画面が作られ、それが作品となる。キティちゃんというキラャクターが着せ替え人形のような様々な衣装を着せられたり、文具やアクセサリーといった様々なグッズにプリントされ、それらが商品として成立しているのと同じです。有元利夫を若くして亡くなってしまったため、人物の表現自体がもっと進歩して成熟した深みをもったものとなる時間の余裕はなかったかので、想像の域を出ませんが、残された作品を見る限りでは、有元利夫の作品に描かれた人物を見ていると、そのような表現の深まりの可能性の余地が感じられません。あくまで表層のところで、らしくパターン化されたキャラクター、だから近代絵画というよりも図案に近い印象です。しかし、これだけではイラストで絵画にはならない。そこで、中世のフレスコ画の手法が生きてきます。近代絵画の陰影や立体感や質感とは逆方向の平面的でパターン的な中世の絵画に適した手法です。岩絵具は塗りむらができやすく、反面から見ればそのムラが微妙な変化やかすれ等も重なって味わいを醸し出す効果もあるわけです。油絵具の質感にはそぐわず、かといってアクリル塗料のようなものだとイラストになってしまう。岩絵具を塗ってフレスコの手法で図案を描くと、古風で味わいを感じさせる作品として出来上がる。

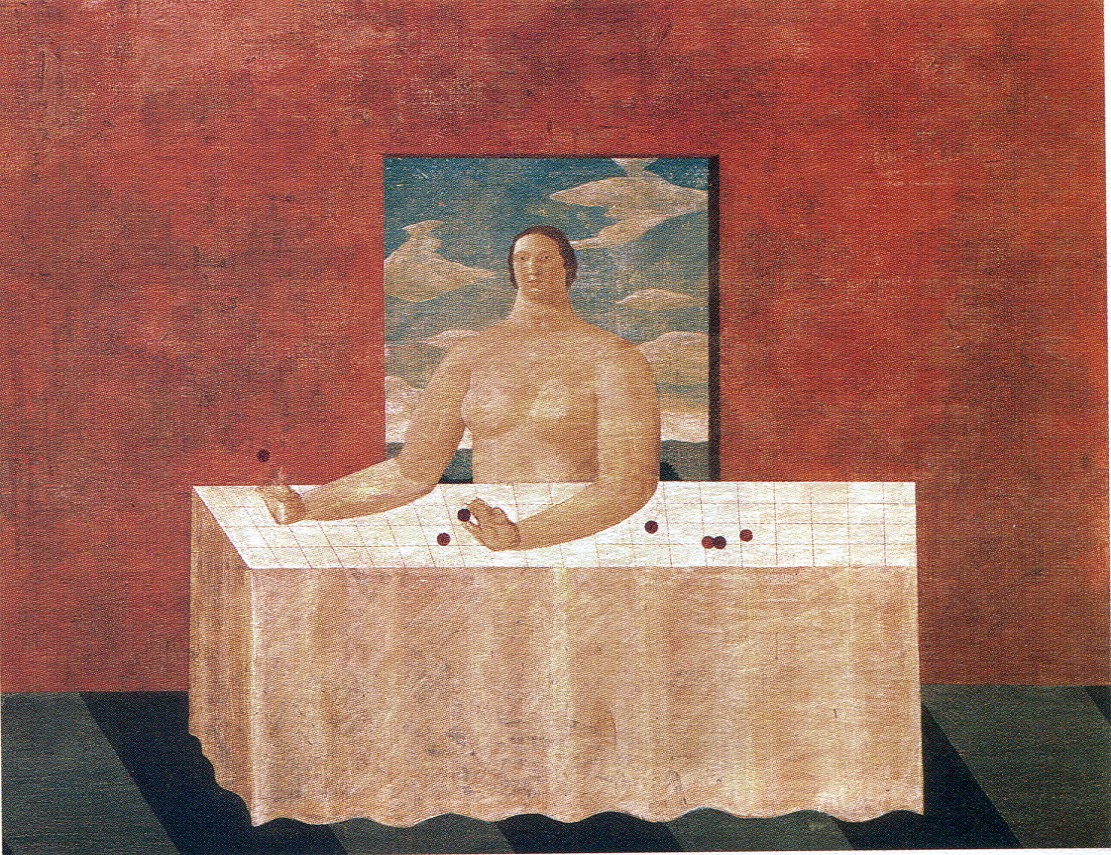

そこで『厳格なカノン』という作品です。これはこの展覧会のポスターにも使われた作品で、ある意味で有元利夫を代表する作品といってもいいかもしれません。書き割りのような背景、とくに地面には碁盤目が引かれていたりする、の中で、はしごが立てられている。これは舞台で背景と緞帳、そして床の模様ということかもしれません。この梯子もカーテンのようなもので先が隠されて、立てかけられているのかどうか判然としない。そのはしごの中ほどに有元利夫の描く独特の人物が足をかけている。という作品です。人物の顔は小さく、描かれている表情は判然としません。人物に動きがないのか、はしごを昇ろうとしているのか、降りようとしているのかは画面からは分かりません。はしごを掴んでいる手、指差がカーテンのようなもので隠されているので、なおさら人物がどうしようとしているかの手懸りがありません。 ここでは、その人物ではなくて、背景に焦点を当てて見てみたいと思います。先ほども少し触れましたが、この背景はリアリズムということからは離れて幻想的といった趣ですが、舞台装置に様にも見えます。図案化されたような空と雲の形や人物と不釣り合いなほどに低い山は舞台の背景画として見れば、その様式性や感じられる象徴性も不自然ではなくなります。また、人物が足をかけている梯子については舞台装置としてみれば、そこに象徴的に特別の意味を探す必要もないわけです。もともと幻想というのは個人の内面、例えば夢の肥大化したものと言えるもので、そこには言葉が介在した理念的な、あるいは構築的な要素が底流にあると思います。しかし、有元利夫の作品には、言葉によって構築されたという要素は、あまり感じられません。例えば、象徴的な記号、イコノロジー的なアイコンの使用は為されていません。描かれた画面の表層の下にもう一つの深層があるようには思えなく、表層だけが存在しているような感じがします。有元利夫の作品に静寂さが感じられるのは、表層だけ、つまり上澄みをすくったようなところがあるためかもしれません。その理由として、舞台の書き割りを書いたというは、私には説得力があります。作家の内心の反映というよりは、キャラクターを演じる俳優の場として、そのために演じることに対して余計な要素を取り去ってしまうと風景の写生とは違って縁起に必要な部分だけを強調した、結果としてデフォルメされた図案が出来上がったというわけです。 ピエロ・デ・ラ・フランチェスカ(右図)もそうですが、中世からルネサンスころの絵画には舞台の書き割りのような空間の絵画が散見されます。ルネサンスによる遠近法の発明も平面的な舞台で、背景に奥行を感じさせることが、その契機となったとも言われています。絵画の、その後の歴史はその後写生に向かい、ロマン主義などでは個人の内心を仮託したりドラマチックでダイナミックな方向に進んだのに対して、有元利夫は逆に平面的な書き割りに遡行していったとも言えるでしょうが。 そして、『ロンド』のところで申し上げましたが、有元利夫の作品の人物はキャラクター・ピースだといいましたが、まさに演劇の世界です。ただし、ここでいう演劇は近代演劇の個人のぶつかり合いではなくて、中世の様式的で表層的なコメディア・デ・ラルテのような様式性の強いものや、日本の中世の能楽のように象徴性の高いものをイメージしています。 能楽の表層を掬い取ったような静けさや様式性、あるいは個人の内心の表白というものがなく人間関係のドラマが直接伝わらない表層に終始したようなところは、有元利夫の作品と共通するところがあるように思います。それは、背景の単純化された図案の象徴性もそうだし、何よりも表情の感じられない有元利夫の作品の人物は能面にも似ているのではないか、あるいは能楽では指先の動きも衣装の袖に隠されて見えにくくされているわけです。だから、この『厳格なカノン』の背景についても、そこに意味を探すというよりは、はしごに乗っているポーズの人物を活かすために選択されたものと、つまりは、舞台の背景として選ばれたものと考えた方がしっくりくるように思えるのです。 このように考えると、この『厳格なカノン』もそうですが、有元利夫の作品世界というのが、リアルな現実世界を直接にではなく、かといって幻想の世界を表わしているというのではなくて、現実あるいは幻想を舞台という間接的な場に引き移して、間接的に、つまり、舞台化というヴェールをかけた世界となっている。そこでは、世界全体が書き割りのような平面的で、舞台にとって不要なものを消去したという結果としての象徴性が残った。ただし、世界全体として表わすことに比べて舞台と言うヴェールを介することによって世界の一部を切り取ることができ、それを作品とすることでさらに切り取ることができるという二重の象徴化によって、全体を表わそうとすると不可避的に表現に入り込んでしまうような要素を注意深く排除できて、蒸留した上澄みだけを掬ったような結果となる。その結果が静けさの印象となって現れたと。 一方、個々で描かれている個々の人物に個性が感じられず、キャラクター・ピースのようなパターンになっているのも、そういう点からの説明も説得力のあるものと思います。

■「花降る日」

1 人山を登る無垢な女を描いている、とカタログには書かれているようです。とすると、女性の背後にあるのは山なのか。というほど、この山らしきものは様式化され、図案化されています。私には、様式に関する知識がないので、これが山とは見えませんでした。しかし、別の絵のところで考えたように、これを舞台の背景、あるいは舞台装置として見ると合点がいきます。舞台装置は、このような思い切って単純化されたり、抽象化されたものが多くあります。その装置を単独で取り出してみると何だか分らないものが、舞台の上で俳優が動き、台詞で説明されたりすると、どういう存在が観客にも分ってくる。そして、単純化、象徴化されることで、現実の山というだけでなく、芝居の流れや台詞の中身から、そこに別の象徴が読み取れるようなことも出てくるものです。それは、この作品を見た時に同じようなことが可能なのではないでしょうか。というのも、背景の物体が、まず山には見えないこと。カタログの説明でも参照されていましたが、旧約聖書にあるバベルの塔を描いた図案やダンテの「神曲」にある煉獄山を描いた図案(右下図)に形状が良く似ているとも考えられます。そう考えれば、その物体に向いて、足を踏み出している人物は、山を登っているようにも見えない。ではバベルの塔かもしれない物体を眺めているのか。分りません。というのも、人物に動きがみられないのと、表情が不明なため、何をしようとしているのか、何を思っているのかを想像しようがないからです。 ピエロ・デ・ラ・フランチェスカや中世の絵画でも、かなり極端に様式化され、図案化された画面が見受けられますが、その場合には、底流にならず聖書や信仰の物語の場面という前提があります。だから、その物語に乗って上で図案化しているので、見る人々も極端に図案化されていても、それが何を表わすか大体想像がつくわけです。ところが、有元利夫の作品では、中世の絵画と違って底流に物語がないか、あるいは見る人はそれを知らないわけです。これを単純な評論家ならば、大きな物語を失ったポストモダン社会そのものだとか、ご託宣を述べたくなるところだと思います。しかし、有元利夫には、おそらくそのような時代認識はなかったでしょう。ただ、本人が意識していないうちに時代が、反映していたかもしれません。ただ、別の作品(『ロンド』)のところで、中世的なあり方が、近代の個人主体のあり方が現代では負担と感じられるような事態になり、もっと身軽さが求められていることとなって、神という絶対的なものなければ中世的というのは改めて身軽なあり方ではないかというときに、有元利夫の作品と言うのは、そういう雰囲気に合致しているのではないか、という話をしました。それがこの作品でもやはり感じられるのではないか、と思います。

ここで、おさらいがてら少し整理してみましょう。最初、有元利夫の作品はピエロ・デ・ラ・フランチェスカをはじめとした中世の絵画にひとつも理想的なものを見て出発した。しかし、出来上がったものは似て非なるものだった。表面上は平面性だったり装飾性だったり、フレスコ画という技法を選択したり、と手法上は通じるところがありました。しかし、ピエロ・デ・ラ・フランチェスカには、そのような中世絵画をベースにしながらも近代的なルネサンスに向けて抜け出そうとする姿勢がみられ、その画面からは人物の生き生きとしたリアリティや人と人との関係の織りなすドラマが萌芽的に描かれていた。しかし、有元利夫の作品からは、むしろそのような要素を排除する方向が働いていた。では、有元利夫は単純に中世への回帰を志向していたのかといえば、そんな単純なものではなかった。ルネサンス以降の近代的な世界と言うのは、個人に自立した人格が求められ、その個人によって集団が形成されるという言うなればエリートの集まりだったわけです。そこで絵画に描かれた人物と言うのはそういう独立した人格だったわけです。ところが、こういうものはエリートにはいいかもしれないが、世の中にはそうでない人も多い、それが大衆です。その大衆に向けたポピュラー文化として、例えば音楽の世界ではクラシック音楽のような複数の主題を複雑に構成させた深遠でドラマティックな楽曲は敬遠され、シンプルで一つのフレーズを繰り返すような中世やバロック音楽の構造に似たポピュラー音楽が大衆音楽としてもてはやされるようになっていた。有元利夫の作品世界の志向には、これに通じるものがあった。そのために、演劇の舞台のような虚構の場にしつらえたもののような様式性(わざとらしさと言い換えてもいい)や抽象化があり、そこに登場する人物が一人であることから人間関係が織りなすドラマの部分を排除していた。そうすると、中世の神のようなベースもなく、演劇のドラマのような中心なるものも排除してしまった。いうなれば、中心を欠いたものとなって、その結果として、画面に何が描かれているのかという主張がなくなっていった。 では、そこで、有元利夫の作品はそういう言うなれば無意味、あるいは空虚なところが魅力なのかということになります。そこで、キーワードとして、私が重視しているのが、有元利夫の作品が”音楽的”と称されていることです。これは、他の作品のところで話したいと思います。

室内でしょうか、テーブルに向って座っている人物がテーブル上の丸い物体を弄んでいる。背後は壁なのか、土色に塗られ、しも塗り方にムラがある、また人物の背後には正方形で囲われた青い空と雲が描かれているが、窓なのか絵画がかけられているのか、テーブル上には碁盤目が引かれていて、そのうえに丸い物体がいくつか置かれている。テーブルは遠近法と逆に描かれ、テーブルクロスで囲われているため脚の部分は隠されている。そのため、人物は上半身しか見えない。このように列記しても、何が描かれているか、判然としないでしょう。説明している私自身、何の絵なのかというメインのことが不明なので、それにしたがって画面の説明を組み立てていくことができないのです。

有元利夫の特徴の一つとして関係の軋轢を嫌うということを述べたことがありますが、ここでも人物とテーブル、丸い物体相互の関係をはっきりさせていません。人物とか物体とか色々なパーツを構成して画面を作るとした場合、全体として何なのかという主張をしたいものに直結するような根幹となるパーツを強調して、それ以外はそれに従属させるような構成、簡単に言えばメリハリです。これが「室内楽」にはありません。それぞれが同じような比重で画面に在る。だから、平板なので何を言いたいのか分らない。これは、他の作品のところでも平面的とか、装飾的とか、虚構的とか空虚とか言う要素をコメントしてきましたが、最終的にはここに収斂されるのではないか。 ここで誤解して欲しくないのは、これを悪いとは思っていないと言うことです。全く方向性の違う絵画ですが、例えば、ジャクスン・ポロックの抽象表現主義と呼ばれる作品(右図)では、何かを描くと言うことが放棄された作品です。画面が出来てしまったのを見て、そこにン中を感じればいいというもので、有元の作品は最終的には、それに近いのではないか。ただし、有元の作品は抽象画ではなく具象画です。そこには、具象ということで何かしらの効果のようなことが意図されている、それが、他の作品のところで縷々述べてきたことです。言うなれば、彼の作品は効果の積み重ねと言ってもいいと思います。それが、有元の作品が”音楽的”と称されていることにつながるのではないでしょうか。 基本的に音楽には意味がありません。言葉であれば「犬」という言葉があって、そのことばは実際の犬を指しています。それが基本的な意味するということです。しかし、音楽には特定のものを指すという機能はありません。情景を描写するような音楽があっても、それは丸写しではなく、聴く人がそれらしいことを想像することを期待してのことにすぎません。音楽が感情を表現するといっても、言葉で「怒り」といっても、音楽にはそういう特定できるものがありません。そこでは、音の繋がりや繰り返し、音の重なりといった現象から、音楽を作る人、音楽を享受する人が、それぞれ勝手に想像し合うというのが単純化した音楽というもののあり方と言えます。音楽を作る人にとっては、モーツァルトが繰り返し手紙で述べているように効果の積み重ねなのです。おそらく、有元利夫の作品の魅力と言うのは、そういう点にあるのではないでしょうか。

|

有元利夫の作品のパターンとして、人物が、たいていは一人で全身か上半身が描かれていて、あまり動きのないシンプルなポーズをとっている、というのがほとんどではないかと思います。この作品はそのパターンから外れた数少ない例外といえるものです。4人の人物が輪になって手をつなぎ合っている上方を1人の人物が浮遊しているという構図です。有元利夫は複数の人物を描くのは、関係を持ち込むことになるから、一人の人物にすることにしているというようなことを書いていたようです。言っている言葉は、それなりに通じているのですが、では実際の画面の中で、例えば、この作品のように有元利夫の作品の中で例外的な作品において、有元が持ち込むのを避けていた関係性が画面に現われているか、というとどうもそうとは思えません。この「関係」ということには色々なレベルがあるので、有元利夫がどのような意味合いで、件の言葉を書いたのかは、分かりません。

有元利夫の作品のパターンとして、人物が、たいていは一人で全身か上半身が描かれていて、あまり動きのないシンプルなポーズをとっている、というのがほとんどではないかと思います。この作品はそのパターンから外れた数少ない例外といえるものです。4人の人物が輪になって手をつなぎ合っている上方を1人の人物が浮遊しているという構図です。有元利夫は複数の人物を描くのは、関係を持ち込むことになるから、一人の人物にすることにしているというようなことを書いていたようです。言っている言葉は、それなりに通じているのですが、では実際の画面の中で、例えば、この作品のように有元利夫の作品の中で例外的な作品において、有元が持ち込むのを避けていた関係性が画面に現われているか、というとどうもそうとは思えません。この「関係」ということには色々なレベルがあるので、有元利夫がどのような意味合いで、件の言葉を書いたのかは、分かりません。

「花降る日」のところでは別の観点からお話ししましたが、有元利夫の作品には何が描かれているかという主張が感じられないのです。慥かに、実際の画面には人物が描かれ、テーブルが描かれ、等々があります。だから何も描かれていないとは言えないのかもしれません、しかし、これらが一つとなって画面を構成して全体として何なのかということが、意味不明と言えます。それは、私の想像力の不足ゆえなのかもしれません。

「花降る日」のところでは別の観点からお話ししましたが、有元利夫の作品には何が描かれているかという主張が感じられないのです。慥かに、実際の画面には人物が描かれ、テーブルが描かれ、等々があります。だから何も描かれていないとは言えないのかもしれません、しかし、これらが一つとなって画面を構成して全体として何なのかということが、意味不明と言えます。それは、私の想像力の不足ゆえなのかもしれません。